Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

стимула) или разрушаться в лизосомах. Эти

процессы затрудняют развитие ПД в пост-

синаптической клетке и, следовательно,

могут привести к блокаде синаптической

передачи.

Синаптическая депрессия является причи-

ной пессимума частоты раздражения (тормо-

жение Введенского), открытого в исследова-

ниях на нервно-мышечном препарате. В си-

напсах ЦНС она обозначается термином дли-

тельная депрессия и играет важную роль в

торможении условных рефлексов и процес-

сах забывания.

5.3.4. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИИ

СИНАПСОВ ДЕТЕЙ

Структурно-функциональное созревание

нервно-мышечных синапсов охватывает пе-

риод антенатального и раннего постнаталь-

ного периодов развития. Оно имеет свои осо-

бенности для пре- и постсинаптических мем-

бран.

А. Созревание пресинаптической мембра-

ны.

Двигательные нервные окончания в

мышцах появляются на 13—14-й неделе внут-

риутробного развития. Формирование их

продолжается длительное время и после рож-

дения. Мышечное волокно новорожденного,

как и взрослого человека, имеет один синапс

в виде типичной концевой бляшки. Созрева-

ние пресинаптической мембраны проявляет-

ся в увеличении терминального разветвления

аксона, усложнении его формы, увеличении

площади всего окончания. Степень созре-

вания нервных окончаний значительно уве-

личиваются к 7—8 годам, при этом проявля-

ются более быстрые и разнообразные движе-

ния.

В процессе развития усиливается синтез

ацетилхолина в мотонейронах, увеличивают-

ся количество активных зон в пресинапти-

ческом окончании и количество квантов ме-

диатора, выделяющегося в синаптическую

щель.

Б.

Созревание постсинаптической мембра-

ны.

Когда окончание аксона достигает миот-

рубки, в соответствующем ее участке появля-

ются скопления митохондрий, рибосом, мик-

ротрубок. На поверхности миотрубки образу-

ются выемки, в которых помещается оконча-

ние аксона. Образуется примитивное нерв-

но-мышечное соединение. Особенностью

ранних стадий развития мышечных волокон

является разлитая чувствительность всей по-

верхности мембраны к ацетилхолину, прису-

щая донервной стадии развития мышц.

В процессе развития на каждом мионе сохра-

няется единственный синапс, формирование

его сопровождается появлением в постсинап-

тической мембране холинэстеразы, увеличе-

ние концентрации которой приводит к по-

вышению скорости гидролиза ацетилхолина.

Образуются складки на постсинаптической

мембране, в результате чего растет амплитуда

ПКП и повышается надежность передачи

возбуждения через синапс. Внесинапти-

ческая поверхность мышечного волокна по-

степенно теряет чувствительность к ацетил-

холину. После денервации в эксперименте

чувствительность к ацетилхолину вновь рас-

пространяется на всю поверхность мемб-

раны.

Вследствие незрелости нервно-мышечного

синапса у плода и новорожденного синапти-

ческая передача возбуждения происходит

медленно. Без трансформации ритма через

такой синапс передается не более 20 импуль-

сов в 1 с, а к 7—8 годам жизни — около 100

импульсов в

1

с, т.е. как у взрослого.

В.

Утомляемость синапса объясняется ис-

тощением медиатора и снижением чувстви-

тельности постсинаптической мембраны к

медиатору в результате накопления продук-

тов обмена, закислением среды — все это

приводит к снижению ПКП.

5.4. ИЗМЕНЕНИЯ НЕРВНЫХ

ПРОВОДНИКОВ, ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ

СИНАПСОВ И РЕЦЕПТОРОВ В ПРОЦЕССЕ

СТАРЕНИЯ

В нервных стволах и ганглиях в процессе ста-

рения развиваются дегенеративные измене-

ния, появляются участки демиелинизации,

повышается доля соединительнотканных

элементов. После 75 лет количество нервных

волокон в корешках спинного мозга умень-

шено на 32 %.

С увеличением возраста снижаются возбу-

димость и лабильность нервных проводников

и нервно-мышечных синапсов, повышается

длительность рефрактерных фаз.

После 55 лет развиваются атрофические

процессы в волосковых клетках кортиева ор-

гана, уменьшается число вкусовых и обоня-

тельных рецепторов, появляются дистрофи-

ческие изменения кожных рецепторов.

81

Глава 6

ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

Функция двигательного аппарата является

одной из важнейших в жизнедеятельности

организма. Только передвигаясь, индивидуум

может защищать свою жизнь, находить и по-

глощать пищу, производить потомство, обес-

печивать свое существование. При помощи

разнообразных движений человек осущест-

вляет трудовую деятельность, общается с

людьми, творит произведения искусства,

занимается спортом. Трудовая деятель-

ность создала мозг человека, выделила его

из животного мира. И.М.Сеченов подчер-

кивал, что поперечнополосатая мышца «на-

учила нервную систему работать импуль-

сами».

Все двигательные акты, происходящие в

организме высшего животного (за исключе-

нием движений мерцательного эпителия и

амебоидного движения лейкоцитов), проис-

ходят при участии элементов мышечной

ткани. С сокращением мышц связаны не

только поддержание позы, локомоция, но и

теплопродукция, кровоток, большинство ре-

акций, направленных на поддержание гомео-

стазиса.

У позвоночных животных и человека раз-

личают поперечнополосатые (исчерченные)

и гладкие (неисчерченные) мышцы. Они об-

ладают тремя основными свойствами: 1) воз-

будимостью

—

способностью отвечать на раз-

дражения возникновением потенциала дей-

ствия (ПД); 2) проводимостью — способнос-

тью к проведению потенциала действия

вдоль мышечного волокна; 3) сократимос-

тью — способностью изменять свои длину и

напряжение при возбуждении. Мышечная

ткань, как и все биологические ткани, обла-

дает растяжимостью и эластичностью.

Поперечнополосатыми мышцами являют-

ся скелетные и сердечная, гладкие мышцы

включены в состав стенок внутренних орга-

нов,

сосудов и кожи.

6.1.

СКЕЛЕТНЫЕ МЫШЦЫ

Поперечнополосатые мышцы (мышцы двига-

тельного аппарата скелета, жевательные, ды-

хательные, глазодвигательные мышцы и т.д.)

полностью лишены автоматизма, они не спо-

собны работать без управляющей импульса-

ции из ЦНС. Эти мышцы называют произ-

вольной мускулатурой, так как их сокраще-

нием можно управлять произвольно, по соб-

ственному желанию.

6.1.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Структурной и сократительной единицей

мышцы является мышечное волокно, пред-

ставляющее собой сильно вытянутую много-

ядерную клетку. Толщина волокна — в пре-

делах 10—100 мкм, чаще всего около 50 мкм.

Длина волокна определяется размером

мышцы и может составлять от нескольких

миллиметров до нескольких сантиметров.

У человека количество мышечных воло-

кон устанавливается через 4—5 мес после

рождения и затем практически не меняется.

При рождении ребенка их диаметр составля-

ет примерно '/5 толщины волокон взрослых

людей. Диаметр мышечных волокон может

значительно увеличиваться под воздействи-

ем тренировки (функциональная гипертро-

фия).

Как и всякая клетка, мышечное волокно

имеет мембранную оболочку — сарколемму.

В саркоплазме (цитоплазме) мышечного во-

локна имеются многочисленные ядра, мито-

хондрии, растворимые белки (миоглобин),

капельки жира, гранулы гликогена, фосфат-

содержащие вещества, другие малые молеку-

лы,

а также ионы. Там же расположены

многочисленные мембраны. Они включены

в состав поперечных Т-трубочек (Т-систе-

ма),

пересекающих мышечное волокно и

связывающих сарколемму с внутриклеточ-

ным пространством и саркоплазматическим

ретикулумом. Последний представляет со-

бой систему сложно связанных друг с дру-

гом цистерн и канальцев, отходящих от цис-

терн в продольном направлении и располо-

женных между миофибриллами, параллель-

но им.

Т-система и саркоплазматический ретику-

лум — это устройства, обеспечивающие

функциональное согласование процессов

возбуждения клеточной мембраны со специ-

фической активностью сократительного ап-

парата миофибриллы. Через Т-трубочки

может происходить выделение продуктов об-

мена (например, молочной кислоты) из мы-

шечной клетки в межклеточное пространство

(интерстиций) и далее в кровь.

От одного конца мышечного волокна до

другого тянется масса нитей — миофибрилл,

с которыми связана способность мышцы к

сокращению. Их диаметр составляет 1—•

2 мкм, так что в одном мышечном волокне

может насчитываться более 2000 миофиб-

82

А

1 А 1 А

I1TI1TH

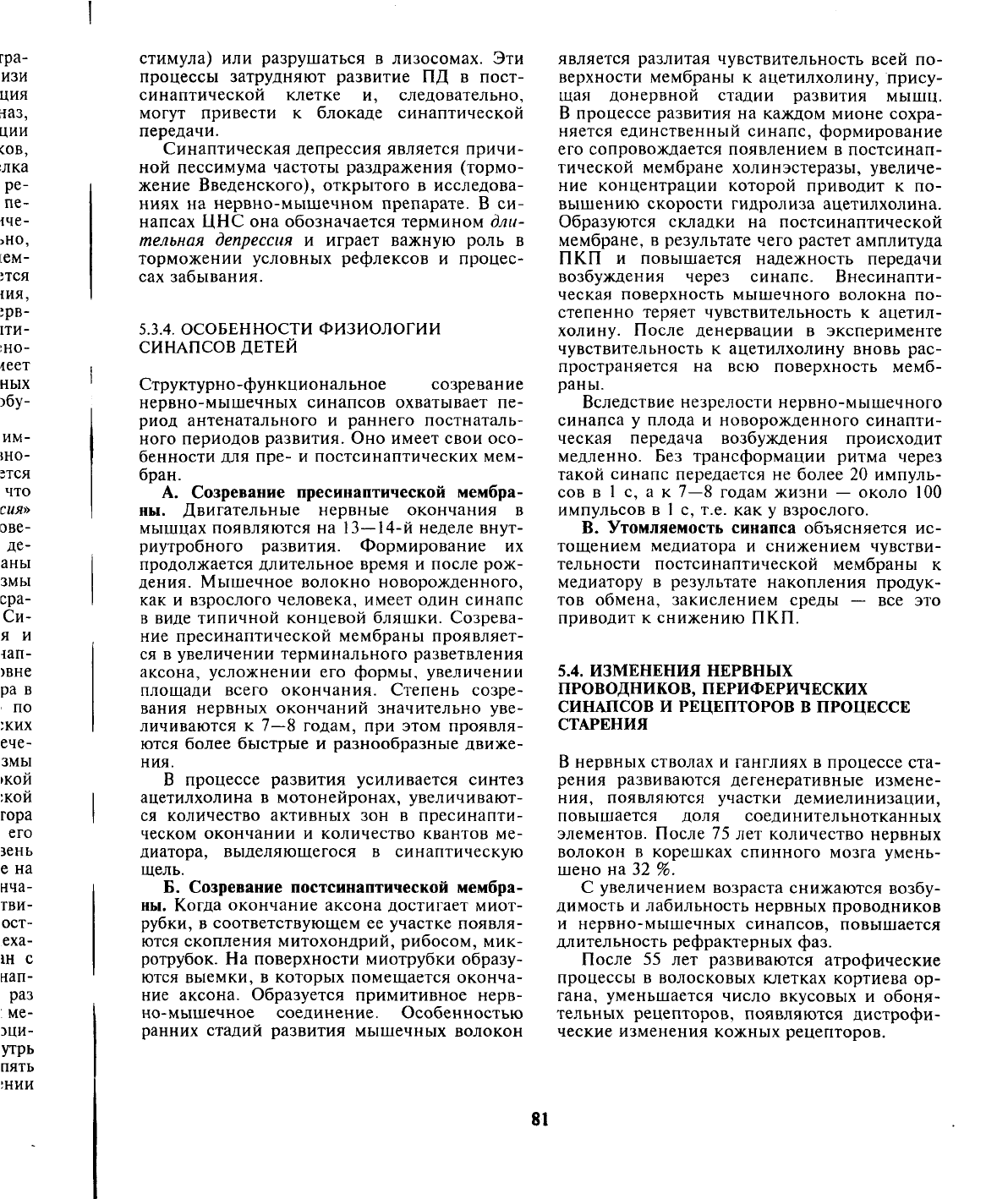

Рис. 6.1. Структура миофибрилл. Показаны диски

А и I, полоски Z и Н (а). Взаимное расположение

толстых (миозиновых) и тонких (актиновых)

нитей в расслабленной (б) и сокращенной (в)

миофибрилле.

рилл. Миофибриллы группируются в пучки,

по 4—20 штук в каждом. В одиночной мио-

фибрилле насчитывается 2000—2500 прото-

фибрилл — параллельно лежащих нитей

двух типов — толстых и тонких. Толстые

нити состоят из миозина, а тонкие — из ак-

тина. Один грамм ткани скелетной мышцы

содержит около 100 мг сократительных бел-

ков.

В продольных бороздках актиновых

нитей миофибрилл (двойная нить, закручен-

ная в виде спирали) расположены так назы-

ваемые регуляторные единицы, состоящие

из белков тропомиозина и тропонина. Эти

белки в невозбужденной мышце блокируют

взаимодействие между актином и миозином.

В результате невозбужденная мышца рас-

слаблена. Репрессорная роль тропонина

снимается ионами кальция (Са

2+

), поступа-

ющими к сократительным белкам при воз-

буждении.

Миофибриллам свойственна поперечная

исчерченность — чередование темных и свет-

лых полос. Границы их и периодичность в

миофибриллах одного волокна совпадают.

Это создает поперечную исчерченность мы-

шечного волокна, обусловленную строго

упорядоченным расположением актиновых и

миозиновых филаментов (рис. 6.1).

Темные полосы миофибрилл в поляризо-

ванном свете проявляют свойства двойного

лучепреломления и поэтому называются

А-дисками (т.е. анизотропными). Это место

расположения группы параллельных толстых

протофибрилл, которая чередуется с изо-

тропной группой тонких протофибрилл, —

1-диски.

Светлые I-диски делятся пополам

поперечной темной Z-линией, с обеих сто-

рон которой крепятся тонкие (актиновые)

протофибриллы. Участок между двумя со-

седними Z-линиями называется саркоме-

ром. Он представляет собой основную по-

вторяющуюся структуру миофибриллы.

Длина саркомера обычно лежит в пределах

2—3 мкм.

Таким образом, при длине типичного мы-

шечного волокна человека 5 см его миофиб-

риллы насчитывают порядка 20 000 последо-

вательно расположенных саркомеров. Мио-

фибриллы, точнее их саркомеры, являются

сократительным аппаратом, «мотором» мы-

шечного волокна.

Итак, в каждом саркомере имеется два на-

бора тонких нитей, прикрепленных к Z-ли-

ниям, и один комплект толстых нитей, со-

средоточенных в А-диске. В покоящейся

мышце концы толстых и тонких филаментов

лишь незначительно перекрываются на гра-

нице между А- и I-дисками. В световом мик-

роскопе зона перекрытия в А-диске пред-

ставляется темнее, чем центральная Н-зона,

лишенная актиновых нитей.

6.1.2. МЕХАНИЗМ СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦЫ

При электронной микроскопии обнаружено,

что на миозиновых нитях имеются выступы,

получившие название поперечных мостиков.

Поперечные мостики, состоящие из головки

и шейки, протянувшиеся от миозиновых

нитей, в спокойном состоянии не могут со-

единиться с актиновыми нитями из-за особо-

го расположения тропомиозина, закрываю-

щего активные центры актина и препятству-

ющего их взаимодействию с поперечными

мостиками миозина. Тропонин подавляет

миозин-АТФазную активность, что делает

невозможным расщепление АТФ, в результа-

те мышечные волокна пребывают в расслаб-

ленном состоянии.

Сокращение мышечных волокон первич-

но связано с процессом генерации ПД и рас-

пространением его по поверхностной мем-

бране, а также по мембранам, выстилающим

поперечные трубочки Т-системы. Проникая

внутрь волокна, электрическая волна приво-

дит к деполяризации мембран продольных

трубочек и цистерн саркоплазматического

ретикулума. Снижение их мембранного по-

тенциала вызывает выход Са

2+

из боковых

цистерн в межфибриллярное пространство.

Свободный Са

2+

запускает процесс взаимо-

действия актина с миозином и сокращения

мышцы.

Совокупность явлений, обусловливающих

связь между возбуждением (потенциалом

действия) и сокращением мышечных воло-

83

1

1

5 ..

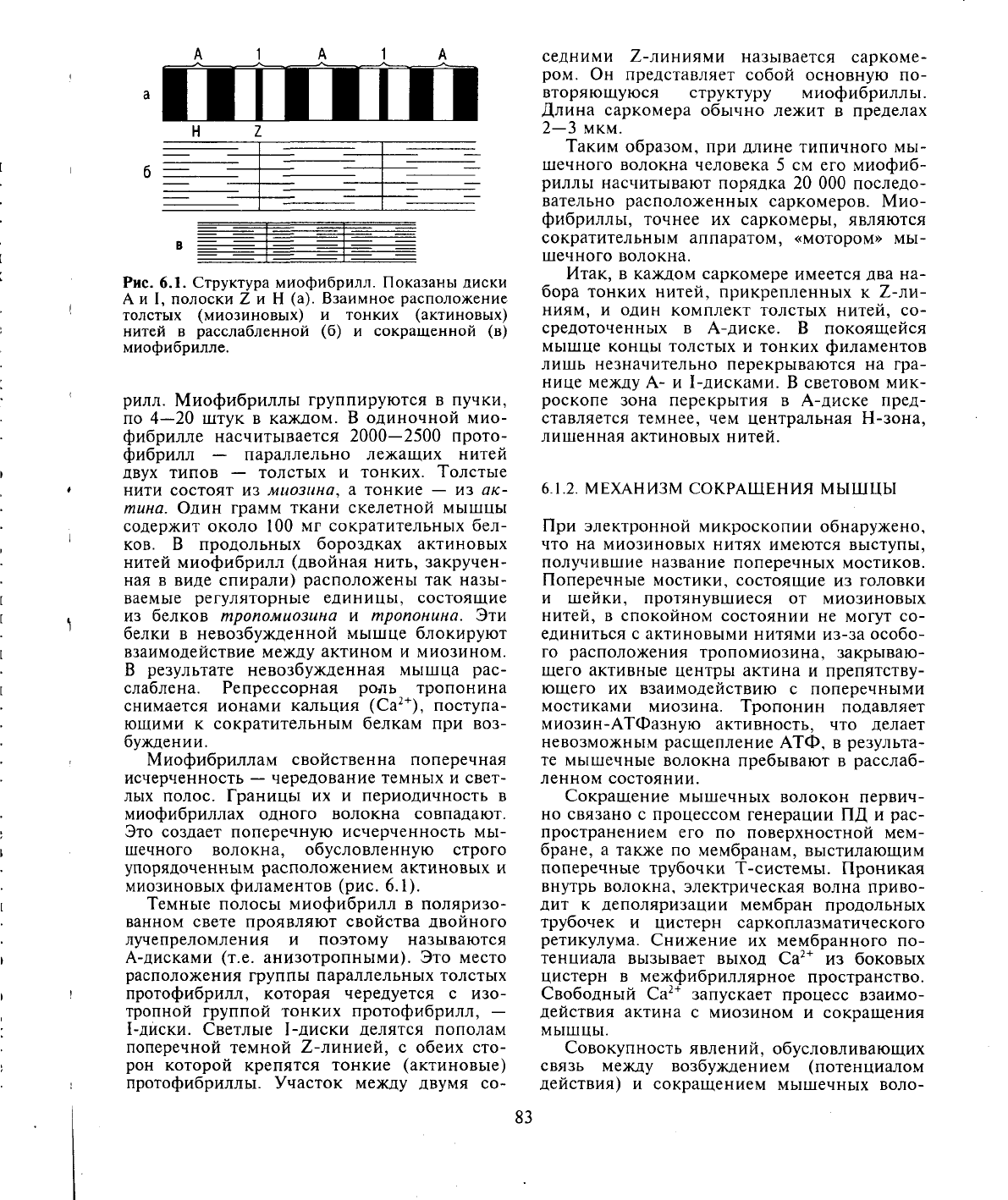

Рис.

6.2. Взаимоотношения клеточной мембраны (1), поперечных трубочек (2), боковых цистерн (3) и

продольных трубочек (4) саркоплазматического ретикулума, миозиновых и актиновых нитей (5) мышеч-

ного волокна. А

—

в состоянии покоя; Б

—

во время сокращения.

Деполяризация мембраны и поперечных трубочек вызвала освобождение ионов Са

2+

из боковых цистерн. Освободив-

шиеся ионы Са диффундируют по направлению к миофибриллам и частично захватываются продольными трубочками

ретикулума.

кон, получила название «электромеханичес-

кого сопряжения», или «электромеханической

связи».

Механизм инициации сократительного

процесса представляется следующим обра-

зом. В присутствии ионов Са

2+

, а также АТФ

тропонин изменяет свою конфигурацию и

отодвигает нить тропомиозина, открывая

возможность соединения головки поперечно-

го мостика миозина с актином. Соединение

головки фосфорилированного миозина с ак-

тином приводит к тому, что головка приобре-

тает АТФазную активность, в ней происходит

гидролиз АТФ, сопровождаемый изменением

пространственной ориентации. Последнее

носит форму гребкового движения, обеспечи-

вающего втягивание тонких актиновых мио-

филаментов в промежутки между толстыми

миозиновыми миофиламентами на один шаг

(примерно 20 нм) без изменения длины мио-

филаментов. Затем следуют отрыв мостика и

повторение всего цикла. При каждом гребко-

вом движении головки поперечного мостика

расщепляется одна молекула АТФ. Скорость

расщепления АТФ является фактором, пред-

определяющим частоту гребковых движений

и, таким образом, скорость скольжения

нитей актина относительно нитей миозина.

Целая мышца укорачивается в результате

сокращения множества саркомеров, соеди-

ненных последовательно в миофибриллах

(рис.

6.2).

Обнаружено, что при сокращении скелет-

ной мышцы лягушки поперечные мостики

должны совершить за 0,1 с 50 гребковых дви-

жений, чтобы обеспечить укорочение каждо-

го саркомера волокна на 50 %. Сокращение

мышцы продолжается до тех пор, пока акти-

вация кальциевого насоса саркоплазматичес-

кого ретикулума не приведет к снижению

концентрации ионов Са

2+

в саркомерах. С

этого времени сокращение сменяется мы-

шечным расслаблением.

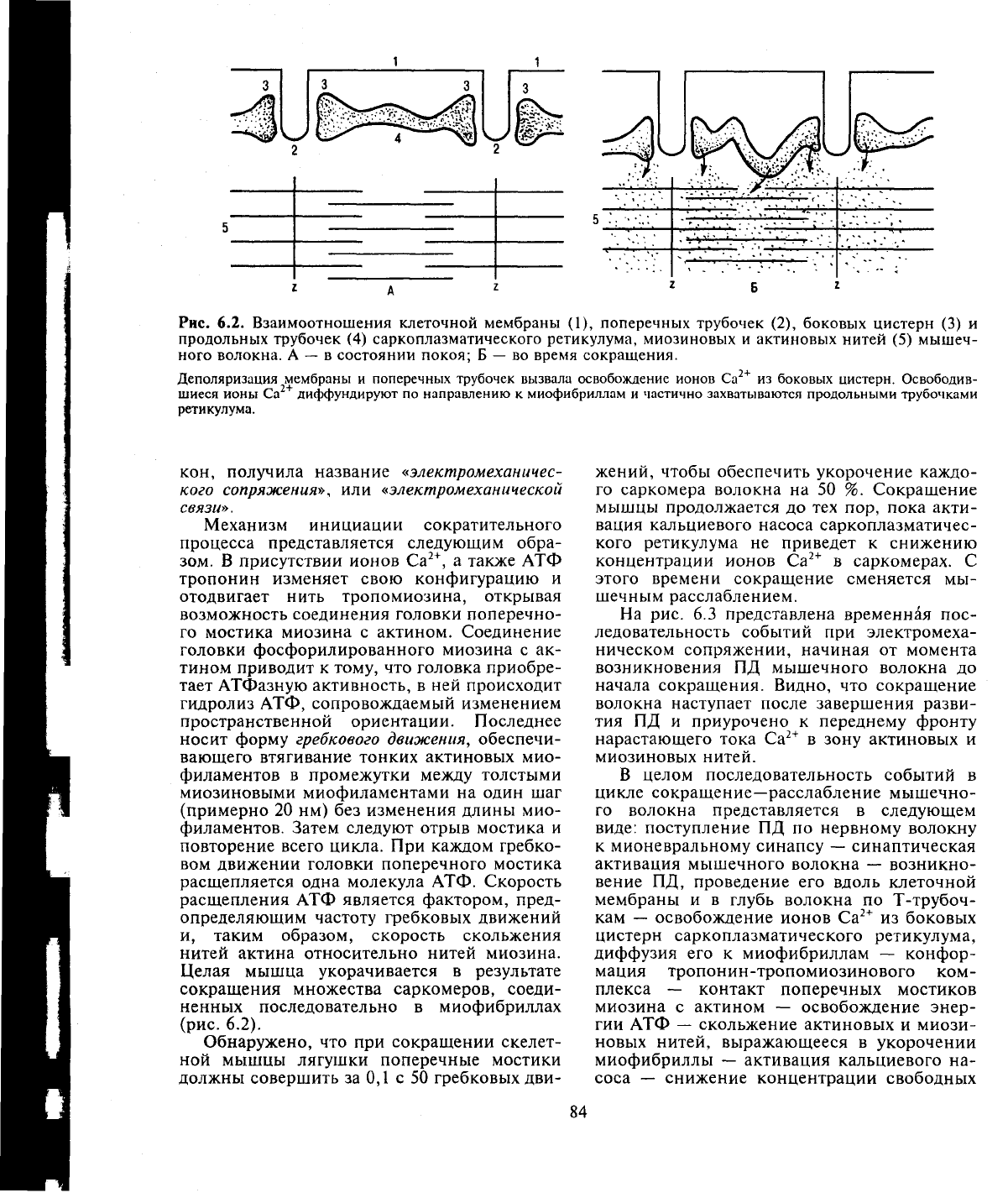

На рис. 6.3 представлена временная пос-

ледовательность событий при электромеха-

ническом сопряжении, начиная от момента

возникновения ПД мышечного волокна до

начала сокращения. Видно, что сокращение

волокна наступает после завершения разви-

тия ПД и приурочено к переднему фронту

нарастающего тока Са

2+

в зону актиновых и

миозиновых нитей.

В целом последовательность событий в

цикле сокращение—расслабление мышечно-

го волокна представляется в следующем

виде: поступление ПД по нервному волокну

к мионевральному синапсу — синаптическая

активация мышечного волокна — возникно-

вение ПД, проведение его вдоль клеточной

мембраны и в глубь волокна по Т-трубоч-

кам — освобождение ионов Са

2+

из боковых

цистерн саркоплазматического ретикулума,

диффузия его к миофибриллам — конфор-

мация тропонин-тропомиозинового ком-

плекса — контакт поперечных мостиков

миозина с актином — освобождение энер-

гии АТФ — скольжение актиновых и миози-

новых нитей, выражающееся в укорочении

миофибриллы — активация кальциевого на-

соса — снижение концентрации свободных

84

Потенциал действия

100%

50%

N

Сокращение

.-У

^Са

2+

20

30 мс

Рис. 6.3. Временная последовательность событий

при электромеханическом сопряжении. Объясне-

ние в тексте.

ионов Са

2+

в саркоплазме — расслабление

миофибрилл.

Значение АТФ в мышечном сокращении

выявили В.А.Энгельгардт и М.Н.Любимова,

которые в 1939 г. обнаружили, что мышеч-

ный белок миозин обладает свойствами фер-

мента АТФазы. Эти же авторы показали, что

под воздействием АТФ меняются и механи-

ческие свойства миозина: увеличивается рас-

тяжимость его нитей. В последующие годы

был открыт белок актин, который, как оказа-

лось,

активирует АТФазную активность мио-

зина.

Таким образом, энергия АТФ в скелетной

мышце используется для трех процессов:

1) работы натрий-калиевого насоса, обеспе-

чивающего поддержание постоянства гради-

ента концентрации этих ионов по обе сторо-

ны мембраны; 2) процесса скольжения акти-

новых и миозиновых нитей, приводящих к

укорочению миофибрилл (комплекс актин-

миозин становится стабильным только при

трупном окоченении, когда концентрация

АТФ в мышце падает ниже некоторой крити-

ческой величины); 3) работы кальциевого на-

соса, активируемого при расслаблении во-

локна.

6.1.3.

ТИПЫ МЫШЕЧНОГО СОКРАЩЕНИЯ

В зависимости от условий, в которых про-

исходит мышечное сокращение, различают

два его основных типа

—

изотоническое и изо-

метрическое. Сокращение мышцы, при ко-

тором ее волокна укорачиваются, но напря-

жение остается постоянным, называется изо-

тоническим. Изометрическим является такое

сокращение, при котором мышца укоро-

титься не может, если оба ее конца закреп-

лены неподвижно. В этом случае по мере раз-

вития сократительного процесса напряже-

ние возрастает, а длина мышечных волокон

остается неизменной. В натуральных двига-

тельных актах сокращения мышц смешан-

ные:

даже поднимая постоянный груз, мыш-

ца не только укорачивается, но и изменяет

свое напряжение вследствие реальной на-

грузки.

Выделяют одиночные и тетанические со-

кращения.

А. Одиночное сокращение (напряжение)

возникает при действии на мышцу одиноч-

ного электрического или нервного импульса.

Волна возбуждения возникает в месте прило-

жения электродов для прямого раздражения

мышцы или в области нервно-мышечного

соединения и отсюда распространяется вдоль

всего мышечного волокна. В изотоническом

режиме одиночное сокращение икроножной

мышцы лягушки начинается через короткий

скрытый (латентный) период — до 0,01 с,

далее следуют фаза подъема (фаза укороче-

ния) — 0,05 с и фаза спада (фаза расслабле-

ния)

—

0,05—0,06 с. Обычно мышца укорачи-

вается на 5—10 % от исходной длины. Как

известно, продолжительность волны возбуж-

дения (ПД) мышечных волокон варьирует,

составляя величину порядка

1 —

10

мс (с уче-

том замедления фазы реполяризации в ее

конце). Таким образом, длительность оди-

ночного сокращения мышечного волокна,

наступающего вслед за его возбуждением, во

много раз превышает продолжительность

ПД.

Мышечное волокно реагирует на раздра-

жение по правилу «все или ничего», т.е. отве-

чает на все надпороговые раздражения стан-

дартным ПД и стандартным одиночным со-

кращением. Однако сокращение целой

мышцы при ее прямом раздражении находит-

ся в большой зависимости от силы стимуля-

ции. Это связано с различной возбудимостью

мышечных волокон и разным расстоянием

их от раздражающих электродов, что ведет к

неодинаковому количеству активированных

мышечных волокон. При пороговой силе

стимула сокращение мышцы едва заметно,

потому что в реакцию вовлекается лишь не-

большое количество волокон. При увеличе-

нии силы раздражения число возбужденных

волокон растет, пока все волокна не окажут-

ся сокращенными, и тогда достигается мак-

симальное сокращение мышцы. Дальнейшее

усиление стимулов прироста амплитуды со-

кращения не вызывает.

В естественных условиях мышечные во-

локна работают в режиме одиночных сокра-

щений только при относительно низкой час-

тоте импульсации мотонейронов, когда ин-

тервалы между последовательными ПД мото-

нейронов превышают длительность одиноч-

ного сокращения иннервируемых ими мы-

шечных волокон. Еще до прихода следующе-

85

го импульса от мотонеиронов мышечные во-

локна успевают полностью расслабиться.

Новое сокращение возникает после полного

расслабления мышечных волокон. Такой

режим работы обусловливает незначитель-

ную утомляемость мышечных волокон. При

этом ими развивается относительно неболь-

шое напряжение.

Б.

Тетаническое сокращение — это дли-

тельное слитное сокращение скелетных

мышц. В его основе лежит явление суммации

одиночных мышечных сокращений. При на-

несении на мышечное волокно или целую

мышцу двух быстро следующих друг за дру-

гом раздражений возникающее сокращение

будет иметь большую амплитуду. Сократи-

тельные эффекты, вызванные первым и вто-

рым раздражениями, как бы складываются,

происходит суммация, или суперпозиция, со-

кращений, поскольку нити актина и миозина

дополнительно скользят друг относительно

друга. При этом в сокращение могут вовле-

каться ранее не сокращавшиеся мышечные

волокна, если первый стимул вызвал у них

подпороговую деполяризацию, а второй уве-

личивает ее до критической величины. При

получении суммации в одиночном волокне

важно, чтобы второе раздражение наноси-

лось после исчезновения ПД, т.е. после реф-

рактерного периода. Естественно, что супер-

позиция сокращений наблюдается и при сти-

муляции моторного нерва, когда интервал

между раздражениями короче всей длитель-

ности сократительного ответа, в результате

чего и происходит слияние сокращений.

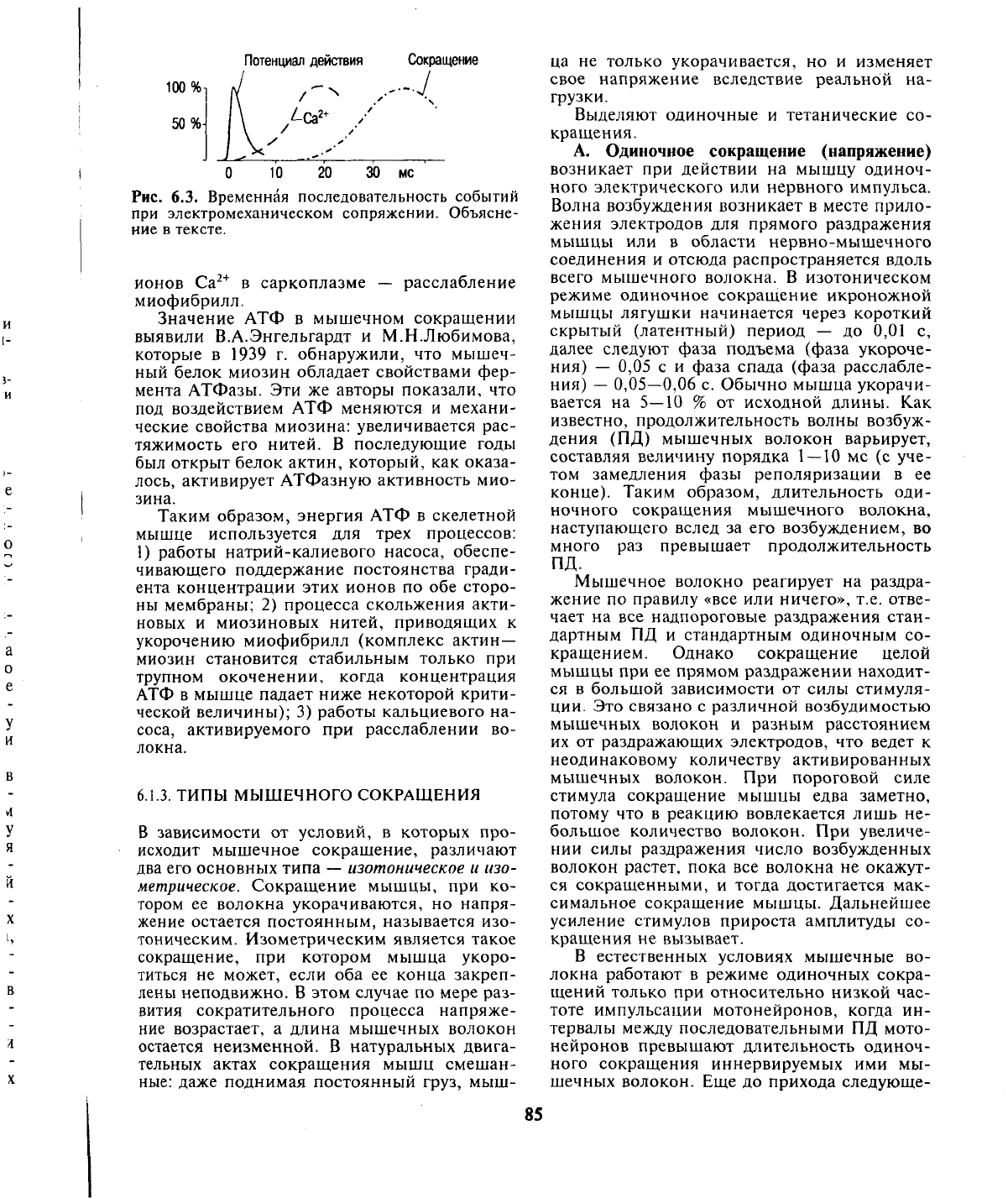

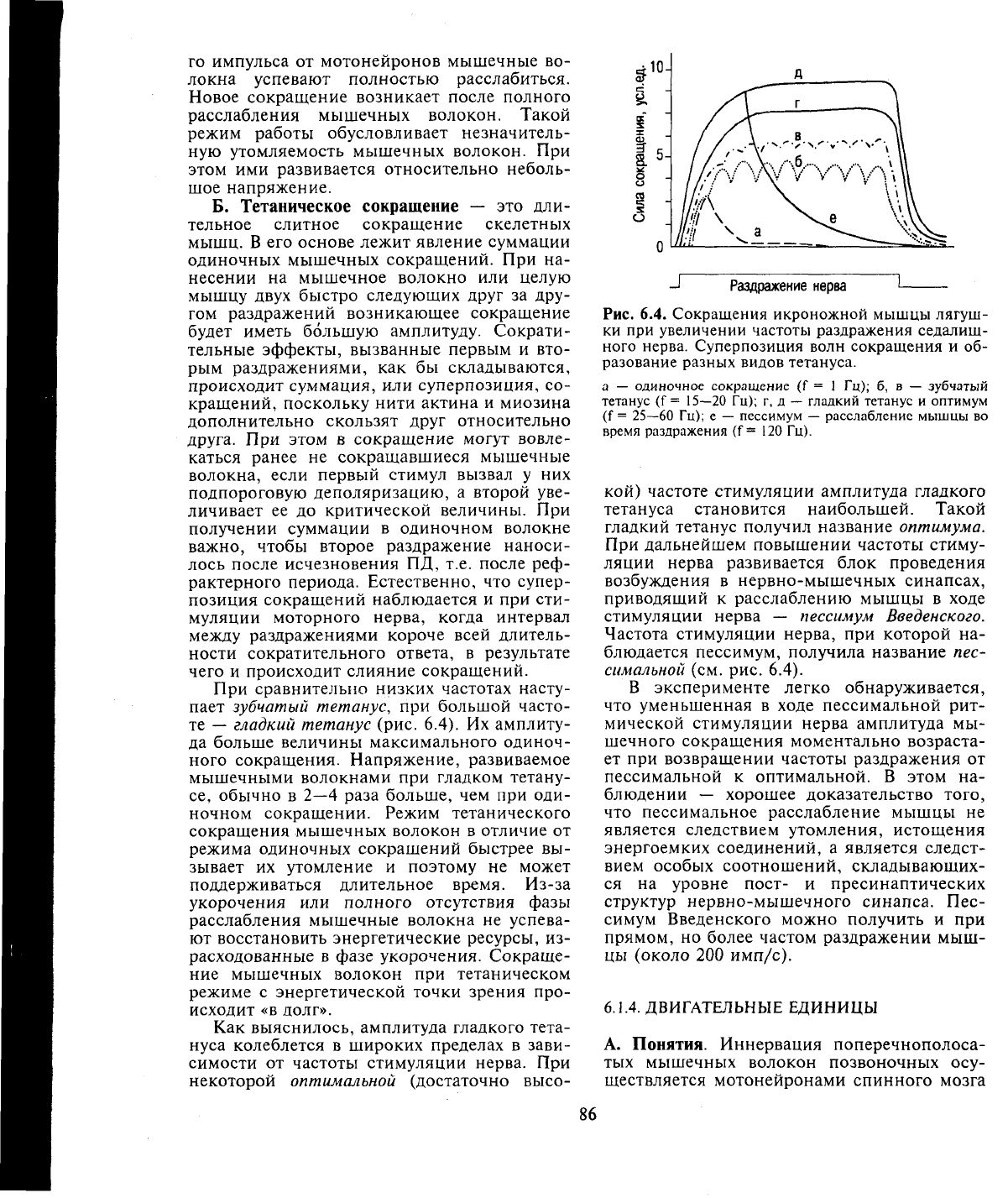

При сравнительно низких частотах насту-

пает зубчатый тетанус, при большой часто-

те — гладкий тетанус (рис. 6.4). Их амплиту-

да больше величины максимального одиноч-

ного сокращения. Напряжение, развиваемое

мышечными волокнами при гладком тетану-

се,

обычно в 2—4 раза больше, чем при оди-

ночном сокращении. Режим тетанического

сокращения мышечных волокон в отличие от

режима одиночных сокращений быстрее вы-

зывает их утомление и поэтому не может

поддерживаться длительное время. Из-за

укорочения или полного отсутствия фазы

расслабления мышечные волокна не успева-

ют восстановить энергетические ресурсы, из-

расходованные в фазе укорочения. Сокраще-

ние мышечных волокон при тетаническом

режиме с энергетической точки зрения про-

исходит «в долг».

Как выяснилось, амплитуда гладкого тета-

нуса колеблется в широких пределах в зави-

симости от частоты стимуляции нерва. При

некоторой оптимальной (достаточно высо-

-J Раздражение нерва

Рис. 6.4. Сокращения икроножной мышцы лягуш-

ки при увеличении частоты раздражения седалищ-

ного нерва. Суперпозиция волн сокращения и об-

разование разных видов тетануса.

а — одиночное сокращение (f = 1 Гц); б, в — зубчатый

тетанус (f = 15—20 Гц); г, д

—

гладкий тетанус и оптимум

(f = 25—60 Гц); е — пессимум — расслабление мышцы во

время раздражения (f = 120 Гц).

кой) частоте стимуляции амплитуда гладкого

тетануса становится наибольшей. Такой

гладкий тетанус получил название оптимума.

При дальнейшем повышении частоты стиму-

ляции нерва развивается блок проведения

возбуждения в нервно-мышечных синапсах,

приводящий к расслаблению мышцы в ходе

стимуляции нерва — пессимум Введенского.

Частота стимуляции нерва, при которой на-

блюдается пессимум, получила название пес-

симальной (см. рис. 6.4).

В эксперименте легко обнаруживается,

что уменьшенная в ходе пессимальной рит-

мической стимуляции нерва амплитуда мы-

шечного сокращения моментально возраста-

ет при возвращении частоты раздражения от

пессимальной к оптимальной. В этом на-

блюдении — хорошее доказательство того,

что пессимальное расслабление мышцы не

является следствием утомления, истощения

энергоемких соединений, а является следст-

вием особых соотношений, складывающих-

ся на уровне пост- и пресинаптических

структур нервно-мышечного синапса. Пес-

симум Введенского можно получить и при

прямом, но более частом раздражении мыш-

цы (около 200 имп/с).

6.1.4. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ

А. Понятия. Иннервация поперечнополоса-

тых мышечных волокон позвоночных осу-

ществляется мотонейронами спинного мозга

86

или ствола мозга. Один мотонейрон веточка-

ми своего аксона иннервирует несколько мы-

шечных волокон. Комплекс мотонейрона со

всеми его коллатералями и группой иннерви-

руемых им мышечных волокон называют

двигательной (нейромоторной) единицей. Сред-

нее число мышечных волокон, входящих в

состав двигательной единицы, характеризует

среднюю величину нейромоторной единицы

и варьирует в широких пределах в разных

мышцах. Двигательные единицы невелики в

мышцах, приспособленных для «тонких»

движений, — от нескольких мышечных во-

локон до нескольких десятков их (мыш-

цы пальцев, глаза, языка). Наоборот, в мыш-

цах, осуществляющих «грубые» движения

(например, поддержание позы мышцами ту-

ловища), двигательные единицы велики и

включают сотни и тысячи мышечных во-

локон.

Б.

Оценка деятельности двигательных еди-

ниц осуществляется с помощью электромио-

графии (ЭМГ) — регистрации электрической

активности интактной мышцы с помощью

введенных в мышцу или приложенных к ней

электродов. В клинике обычно используют

накожные электроды, укрепляемые над ис-

следуемой мышцей. Многоканальные

электромиографы дают возможность усили-

вать и записывать одновременно ЭМГ не-

скольких мышц.

Суммарные, интерференционные ЭМГ,

представляющие собой разноамплитудный

частокол импульсов, анализируются по гра-

дациям амплитуды и частоты импульсов. При

этом учитывается, что существует примерно

линейная зависимость между интегрирован-

ной амплитудой потенциалов ЭМГ и разви-

ваемой мышцей силой. Расшифровка ЭМГ

существенно облегчается при отведении раз-

рядов отдельных двигательных единиц. Ко-

личество работающих двигательных единиц,

характер их деятельности легко выявляются

по амплитуде их разрядов.

У здорового человека в абсолютно рас-

слабленной мышце электрическая актив-

ность почти отсутствует. При небольшом на-

пряжении, например при поддержании позы,

двигательные единицы разряжаются с не-

большой частотой (5—10 имп/с), при боль-

шом напряжении частота импульсации повы-

шается в среднем до 20—30 имп/с.

В.

Особенности слитного (тетанического)

сокращения мышц в условиях целого организ-

ма. Обычным режимом естественной сокра-

тительной активности мышечных волокон

двигательной единицы является зубчатый те-

танус или даже ряд последовательных оди-

ночных сокращений. Однако форма сокра-

щения целой мышцы в этой ситуации напо-

минает гладкий тетанус. Причина этого —

асинхронность разрядов мотонейронов и

асинхронность сократительной реакции от-

дельных мышечных волокон, вовлечение

(рекрутирование) большего их количества,

вследствие чего мышца плавно сокращается

и плавно расслабляется, может длительно на-

ходиться в сокращенном состоянии за счет

чередования сокращений множества мышеч-

ных волокон. При этом мышечные волокна

каждой двигательной единицы сокращаются

синхронно.

Г.

Функциональная дифференцировка дви-

гательных единиц. В разных мышцах у чело-

века и даже в пределах одной мышцы со-

ставляющие ее двигательные единицы могут

значительно отличаться друг от друга по

своему строению, обмену веществ и функ-

циональным особенностям. Прежде всего

двигательные единицы отличаются друг от

друга размерами: объемом тела мотонейро-

на, толщиной его аксона и числом мышеч-

ных волокон, входящих в состав двигатель-

ной единицы.

Мотонейроны. Большая двигательная еди-

ница по сравнению с малой включает круп-

ный мотонейрон с относительно толстым ак-

соном, который образует большое число кон-

цевых веточек в мышце и тем самым иннер-

вирует большое число мышечных волокон.

Скорость проведения по аксону находится в

прямой связи с величиной его диаметра. Со-

ответственно в большинстве случаев ско-

рость проведения импульсов у медленных

мотонейронов (малых) меньше, частота им-

пульсации в них также реже. Это касается

как начальной (пусковой), так и максималь-

ной частоты импульсации.

С функциональной точки зрения двига-

тельные единицы разделяют на медленные и

быстрые. Свойства мотонейронов и иннерви-

руемых ими мышечных волокон тесно корре-

лируют друг с другом. Чем меньше сома мо-

тонейрона, тем большим входным сопротив-

лением он обладает, тем выше его возбуди-

мость, рекрутируемость в рефлекторные

акты, и наоборот (принцип размерности

Хеннемана).

Медленные низкопороговые

мотонейроны — обычно малые мото-

нейроны. Устойчивый уровень импульсации

у медленных мотонейронов обнаруживается

уже при очень слабых статических сокраще-

ниях мышц, при поддержании позы. По мере

увеличения силы сокращения мышцы часто-

та импульсации медленных мотонейронов

87

изменяется незначительно. Медленные мото-

нейроны способны поддерживать длитель-

ный разряд без заметного снижения частоты

импульсации на протяжении длительных от-

резков времени. Поэтому их называют мало-

утомляемыми или неутомляемыми мотоней-

ронами.

Быстрые высокопороговые

мотонейроны включаются в актив-

ность только для обеспечения относительно

больших по силе статических и динамичес-

ких сокращений мышц, а также в начале

любых сокращений, чтобы увеличить ско-

рость нарастания напряжения мышцы («гра-

диент силы») или сообщить движущейся

части тела необходимое ускорение. Чем

больше скорость и сила движений, иначе,

чем больше мощность сократительного акта,

тем больше участие быстрых двигательных

единиц. Быстрые мотонейроны относятся к

утомляемым, так как они не способны к дли-

тельному поддержанию высокочастотного

разряда.

Мышечные волокна быстрых и медленных

двигательных единиц также различаются

между собой. Быстрые мышечные волокна

более толстые, содержащие больше миофиб-

рилл, обладают большей силой, чем медлен-

ные волокна. Эти волокна окружает меньше

капилляров, в клетках меньше митохондрий,

миоглобина и жиров. Активность окисли-

тельных ферментов в быстрых волокнах

ниже, чем в медленных, однако активность

гликолитических ферментов, запасы гликоге-

на выше. Эти волокна не обладают большой

выносливостью и более приспособлены для

мощных, но относительно кратковременных

сокращений. Активность волокон этого типа

(их еще называют белыми) имеет значение

для выполнения кратковременной высокоин-

тенсивной работы (например, бег на корот-

кие дистанции).

В окружении медленных волокон — богатая

капиллярная сеть, позволяющая получать

большое количество кислорода из крови. По-

вышенное содержание миоглобина облегчает

транспорт кислорода в мышечных клетках к

митохондриям. Миоглобин обусловливает

красный цвет этих волокон. Кроме того, во-

локна содержат большое количество мито-

хондрий и субстратов окисления — жиров.

Все это обусловливает использование мед-

ленными мышечными волокнами более эф-

фективного аэробного, окислительного пути

энергопродукции и определяет их высокую

выносливость, т.е. способность к выполне-

нию длительной работы преимущественно

аэробного характера.

Имеются также тонические мышечные во-

локна, на них локализуются по 7—10 синап-

сов,

принадлежащих, как правило, несколь-

ким мотонейронам. ПКП этих мышечных во-

локон не вызывают генерации ПД в них, а

непосредственно запускают мышечное со-

кращение.

Скорость сокращения мышечных волокон

находится в прямой зависимости от актив-

ности миозин-АТФазы — фермента, расщеп-

ляющего АТФ и тем самым способствующего

образованию поперечных мостиков и взаи-

модействию актиновых и миозиновых мио-

филаментов. Более высокая активность этого

фермента в быстрых мышечных волокнах

обеспечивает и более высокую скорость их

сокращения по сравнению с медленными во-

локнами.

Д.

Для активной деятельности мышцы не-

обходим постоянный ресинтез АТФ. Запас

АТФ в скелетных мышцах невелик — всего

примерно на 10 одиночных сокращений. Не-

обходимый постоянный ресинтез АТФ осу-

ществляется тремя путями.

1.

Ресинтез АТФ за счет ферментативного

переноса фосфатной группы от богатого

энергией креатинфосфата на аденозиндифос-

форную кислоту. Этот эффективный путь по-

зволяет за несколько секунд совершить боль-

шую работу, которая выполняется, напри-

мер,

спринтером или штангистом. В случае

интенсивной мышечной работы запасы креа-

тинфосфата быстро истощаются и реализу-

ются другие, более медленные способы по-

полнения АТФ.

2.

Гликолитический путь, связанный с

анаэробным расщеплением глюкозы до мо-

лочной кислоты. В результате образуются 2

молекулы АТФ на 1 молекулу глюкозы. Этот

способ ресинтеза АТФ идет быстро, но на-

капливающаяся молочная кислота тормозит

активность гликолитических ферментов.

Этот вид энергопродукции используется при

больших, но непродолжительных нагрузках,

например при беге на средние дистанции, и

способствует сдвигам кровообращения в ра-

ботающей мышце для обеспечения адекват-

ного хода третьего типа ресинтеза АТФ.

3.

Аэробное окисление глюкозы и жирных

кислот в цикле Кребса, совершаемое в мито-

хондриях. При этом экономичном процессе

из 1 молекулы глюкозы образуется около 38

молекул АТФ, а при окислении 1 молекулы

жирной кислоты — около 128 молекул АТФ.

Для получения энергии таким способом тре-

буется больше времени, чем при первых двух

способах, поэтому 3-й путь ресинтеза АТФ

используется во всех случаях, когда мощ-

88

ность сократительной активности мышцы

невысокая. Отметим, что аэробное окисле-

ние глюкозы и жирных кислот (запасы сво-

бодной глюкозы, гликогена и жиров в мыш-

цах достаточно велики) — наиболее типич-

ный способ энергообеспечения скелетных

мышц. Однако при длительной работе в орга-

низме накапливаются недоокисленные про-

дукты (молочная кислота и др.). Создается

кислородная задолженность. Такой долг по-

гашается после работы за счет компенсатор-

ной мобилизации кровообращения и дыха-

ния (тахикардия, повышение кровяного дав-

ления, одышка). Если же работа, несмотря на

наличие кислородного долга, продолжается,

наступает выраженное состояние утомления,

которое иногда прекращается за счет моби-

лизации дополнительных резервов кровооб-

ращения и дыхания («второе дыхание» спорт-

сменов).

6.1.5.

СИЛА МЫШЦЫ, ЕЕ РАБОТА

И МОЩНОСТЬ

Степень укорочения (величина сокращения)

мышцы зависит от ее морфологических

свойств и функционального состояния.

В разных мышцах тела соотношение меж-

ду числом медленных и быстрых мышеч-

ных волокон неодинаково и очень сильно от-

личается у разных людей, в разные периоды

жизни.

При старении человека быстрые волокна в

мышцах истончаются (гипотрофируются)

быстрее, чем медленные волокна, быстрее

уменьшается их число. Это связывается со

снижением физической активности пожилых

людей, с уменьшением физических нагрузок

большой интенсивности, при которых требу-

ется активное участие быстрых мышечных

волокон.

А. Мышечная сила при прочих равных ус-

ловиях определяется обычно поперечным се-

чением мышцы. В некоторых мышцах (напри-

мер,

портняжной) все волокна параллельны

длинной оси мышцы — параллельно-волок-

нистый тип. В других (их большинство) —

перистого типа — волокна расположены

косо,

прикрепляясь с одной стороны к цент-

ральному сухожильному тяжу, а с другой — к

наружному сухожильному футляру. Попере-

чное сечение этих мышц существенно разли-

чается. Физиологическое поперечное сече-

ние,

т.е. сумма поперечных сечений всех во-

локон, совпадает с геометрическим только в

мышцах с продольно расположенными во-

локнами, у мышц с косым расположением

волокон первое может значительно превосхо-

дить второе.

Термины «абсолютная» и «относительная»

сила мышцы нередко путаются, так как в них за-

ложена идея, противоположная общепринятой в

подобных случаях, поэтому лучше пользоваться

терминами «общая» сила мышцы (определяется

максимальным напряжением в килограммах, ко-

торое она может развить) и «удельная» сила

мышцы — отношение общей силы мышцы в ки-

лограммах к физиологическому поперечному се-

чению мышцы [кг/см

2

].

Чем больше физиологическое поперечное

сечение мышцы, тем больше груз, который

она в состоянии поднять. По этой причине

сила мышцы с косо расположенными волок-

нами больше силы, развиваемой мышцей той

же толщины, но с продольным расположени-

ем волокон. Для сравнения силы разных

мышц максимальный груз, который они в со-

стоянии поднять, делят на площадь их фи-

зиологического поперечного сечения (удель-

ная сила мышцы). Вычисленная таким обра-

зом сила (в килограммах на 1 см

2

) для трех-

главой мышцы плеча человека — 16,8, дву-

главой мышцы плеча — 11,4, сгибателя пле-

ча

—

8,1, икроножной мышцы — 5,9, гладких

мышц

—

1.

Величина сокращения мышцы при данной

силе раздражения зависит от ее функциональ-

ного состояния. Так, если в результате дли-

тельной работы развивается утомление

мышцы, то величина ее сокращения снижа-

ется. Характерно, что при умеренном растя-

жении мышцы ее сократительный эффект

увеличивается, но при сильном растяжении

уменьшается. Справедливость этих законо-

мерностей можно продемонстрировать в

опыте с дозированным растяжением мышцы

и легко объяснить разным числом актомио-

зиновых мостиков, формирующихся при раз-

личной степени растяжения мышечного во-

локна и соответственно перекрытия толстых

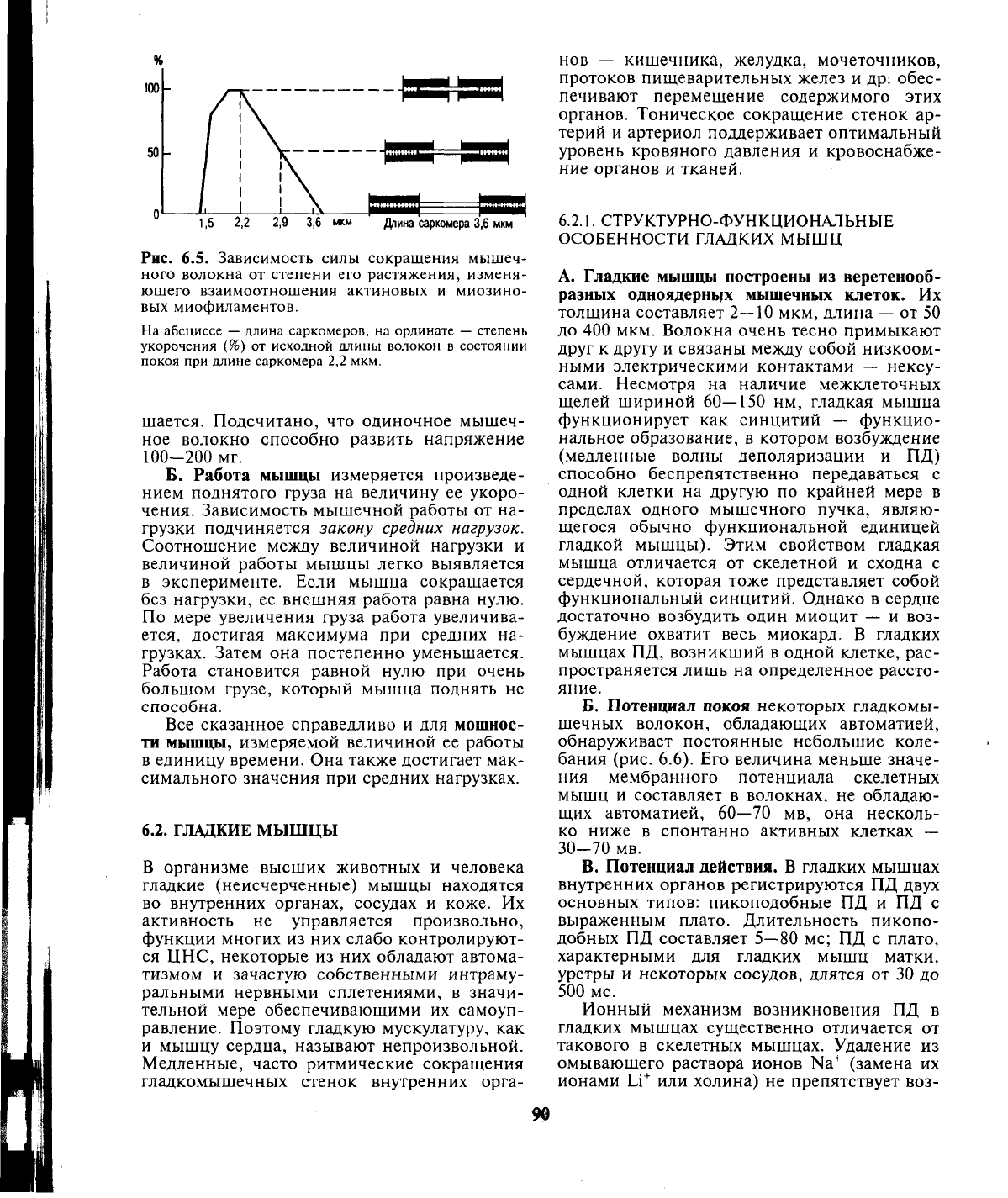

и тонких нитей (рис. 6.5).

Оказывается, если мышца перерастянута

так, что тонкие и толстые нити ее саркоме-

ров не перекрываются, то общая сила

мышцы равна нулю. По мере приближения к

натуральной длине покоя, при которой все

головки миозиновых нитей способны кон-

тактировать с актиновыми нитями, сила мы-

шечного сокращения вырастает до максиму-

ма. Однако при дальнейшем уменьшении

длины мышечных волокон из-за «заполза-

ния» тонких нитей в соседние саркомеры и

уменьшения возможной зоны контакта нитей

актина и миозина сила мышцы снова умень-

89

Длина саркомера

3,6

мкм

Рис. 6.5. Зависимость силы сокращения мышеч-

ного волокна от степени его растяжения, изменя-

ющего взаимоотношения актиновых и миозино-

вых миофиламентов.

На абсциссе

—

длина саркомеров, на ординате

—

степень

укорочения (%) от исходной длины волокон в состоянии

покоя при длине саркомера 2,2 мкм.

шается. Подсчитано, что одиночное мышеч-

ное волокно способно развить напряжение

100-200 мг.

Б.

Работа мышцы измеряется произведе-

нием поднятого груза на величину ее укоро-

чения. Зависимость мышечной работы от на-

грузки подчиняется закону средних нагрузок.

Соотношение между величиной нагрузки и

величиной работы мышцы легко выявляется

в эксперименте. Если мышца сокращается

без нагрузки, ее внешняя работа равна нулю.

По мере увеличения груза работа увеличива-

ется, достигая максимума при средних на-

грузках. Затем она постепенно уменьшается.

Работа становится равной нулю при очень

большом грузе, который мышца поднять не

способна.

Все сказанное справедливо и для мощнос-

ти мышцы, измеряемой величиной ее работы

в единицу времени. Она также достигает мак-

симального значения при средних нагрузках.

6.2. ГЛАДКИЕ МЫШЦЫ

В организме высших животных и человека

гладкие (неисчерченные) мышцы находятся

во внутренних органах, сосудах и коже. Их

активность не управляется произвольно,

функции многих из них слабо контролируют-

ся ЦНС, некоторые из них обладают автома-

тизмом и зачастую собственными интраму-

ральными нервными сплетениями, в значи-

тельной мере обеспечивающими их самоуп-

равление. Поэтому гладкую мускулатуру, как

и мышцу сердца, называют непроизвольной.

Медленные, часто ритмические сокращения

гладкомышечных стенок внутренних орга-

нов — кишечника, желудка, мочеточников,

протоков пищеварительных желез и др. обес-

печивают перемещение содержимого этих

органов. Тоническое сокращение стенок ар-

терий и артериол поддерживает оптимальный

уровень кровяного давления и кровоснабже-

ние органов и тканей.

6.2.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ГЛАДКИХ МЫШЦ

А. Гладкие мышцы построены из веретенооб-

разных одноядерных мышечных клеток. Их

толщина составляет 2—10 мкм, длина

—

от 50

до 400 мкм. Волокна очень тесно примыкают

друг к другу и связаны между собой низкоом-

ными электрическими контактами — нексу-

сами. Несмотря на наличие межклеточных

щелей шириной 60—150 нм, гладкая мышца

функционирует как синцитий — функцио-

нальное образование, в котором возбуждение

(медленные волны деполяризации и ПД)

способно беспрепятственно передаваться с

одной клетки на другую по крайней мере в

пределах одного мышечного пучка, являю-

щегося обычно функциональной единицей

гладкой мышцы). Этим свойством гладкая

мышца отличается от скелетной и сходна с

сердечной, которая тоже представляет собой

функциональный синцитий. Однако в сердце

достаточно возбудить один миоцит — и воз-

буждение охватит весь миокард. В гладких

мышцах ПД, возникший в одной клетке, рас-

пространяется лишь на определенное рассто-

яние.

Б.

Потенциал покоя некоторых гладкомы-

шечных волокон, обладающих автоматией,

обнаруживает постоянные небольшие коле-

бания (рис. 6.6). Его величина меньше значе-

ния мембранного потенциала скелетных

мышц и составляет в волокнах, не обладаю-

щих автоматией, 60—70 мв, она несколь-

ко ниже в спонтанно активных клетках —

30-70 мв.

В.

Потенциал действия. В гладких мышцах

внутренних органов регистрируются ПД двух

основных типов: пикоподобные ПД и ПД с

выраженным плато. Длительность пикопо-

добных ПД составляет

5—80

мс; ПД с плато,

характерными для гладких мышц матки,

уретры и некоторых сосудов, длятся от 30 до

500 мс.

Ионный механизм возникновения ПД в

гладких мышцах существенно отличается от

такового в скелетных мышцах. Удаление из

омывающего раствора ионов Na

+

(замена их

ионами Li

+

или холина) не препятствует воз-

90