Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

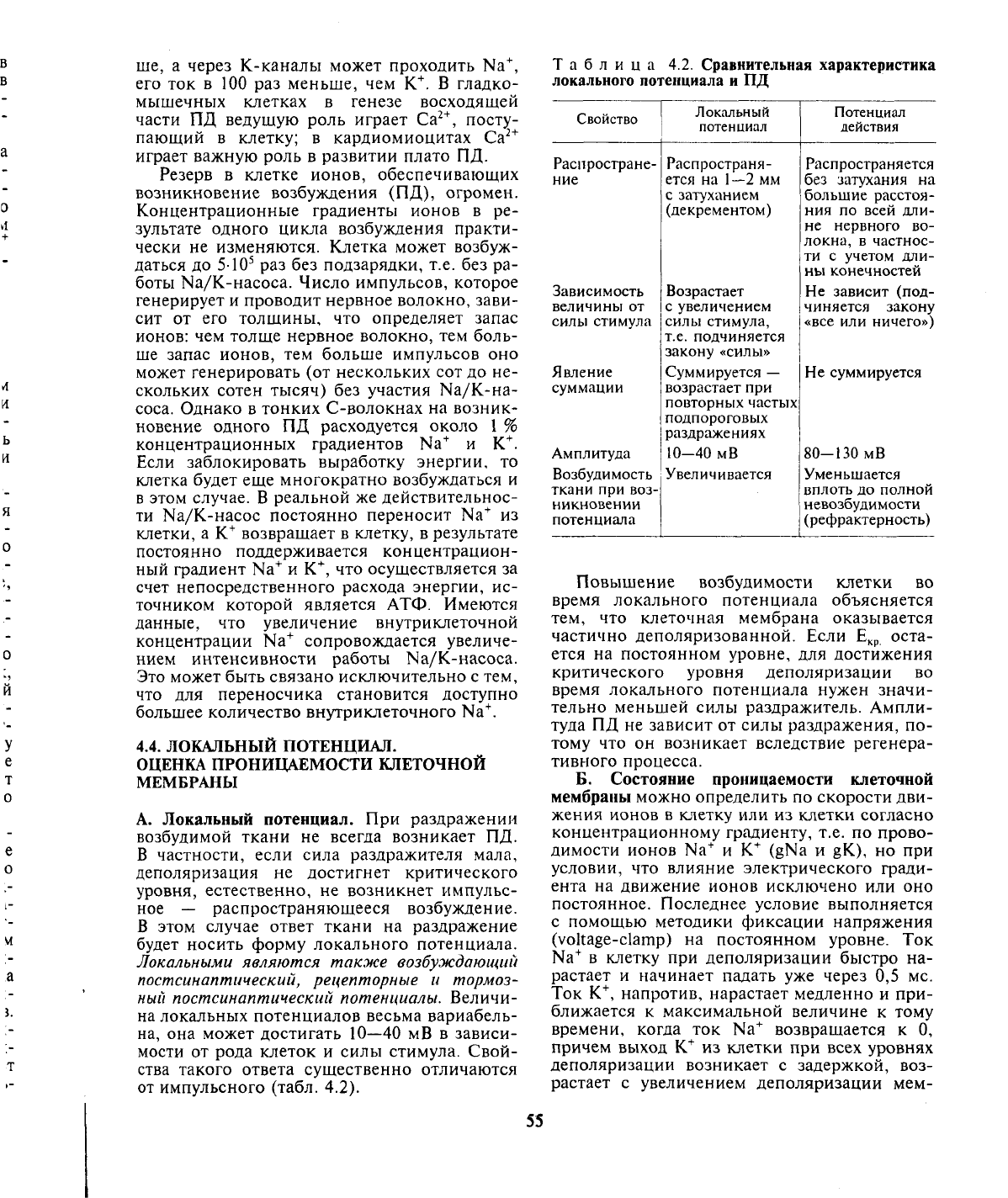

4 мс

каналы

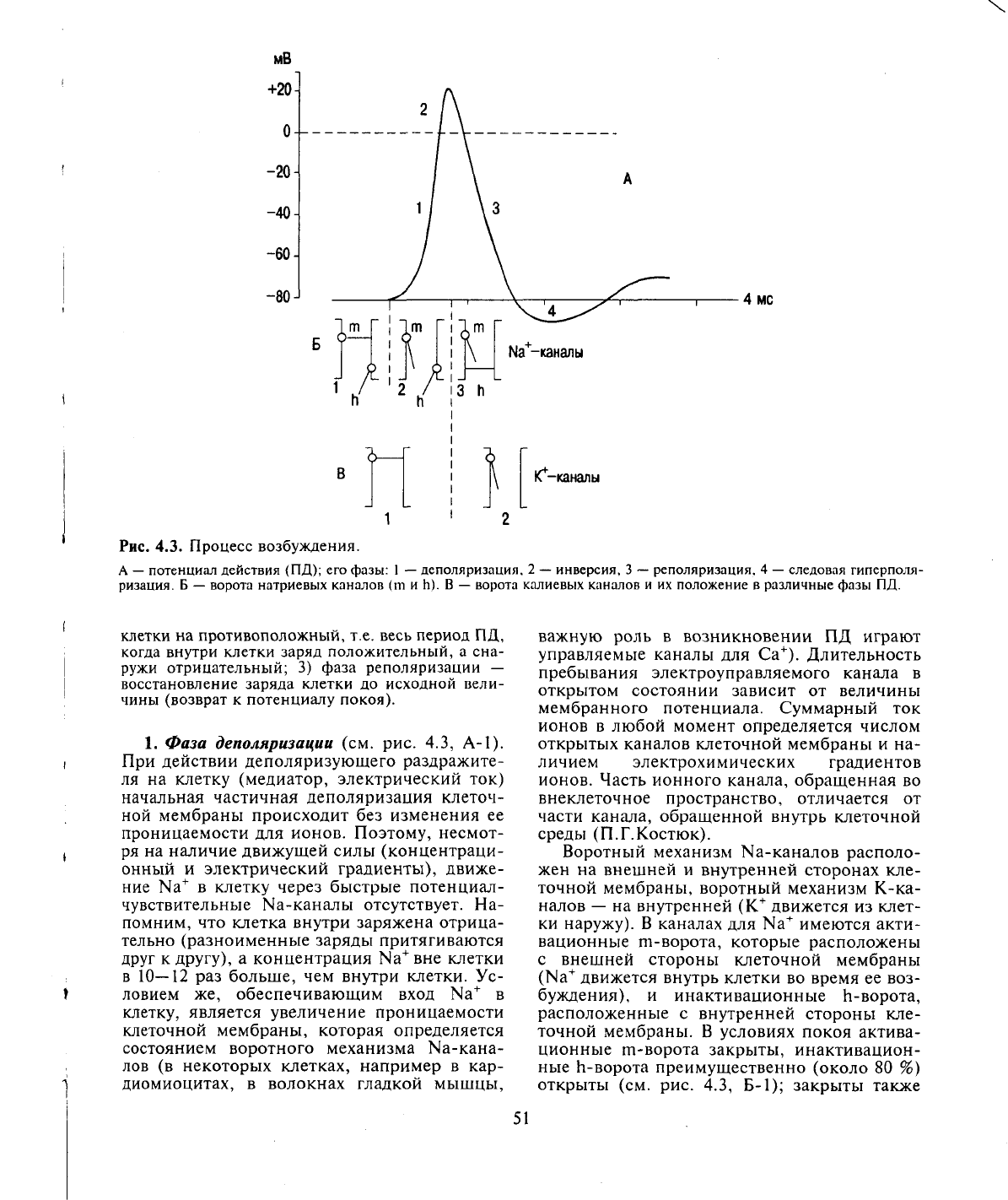

Рис.

4.3. Процесс возбуждения.

А

—

потенциал действия (ПД); его фазы: 1

—

деполяризация, 2

—

инверсия, 3

—

реполяризация. 4

—

следовая гиперполя-

ризация. Б

—

ворота натриевых каналов (in и h). В

—

ворота калиевых каналов и их положение в различные фазы ПД.

клетки на противоположный, т.е. весь период ПД,

когда внутри клетки заряд положительный, а сна-

ружи отрицательный; 3) фаза реполяризации —

восстановление заряда клетки до исходной вели-

чины (возврат к потенциалу покоя).

1.

Фаза деполяризации (см. рис. 4.3, А-1).

При действии деполяризующего раздражите-

ля на клетку (медиатор, электрический ток)

начальная частичная деполяризация клеточ-

ной мембраны происходит без изменения ее

проницаемости для ионов. Поэтому, несмот-

ря на наличие движущей силы (концентраци-

онный и электрический градиенты), движе-

ние Na

+

в клетку через быстрые потенциал-

чувствительные Na-каналы отсутствует. На-

помним, что клетка внутри заряжена отрица-

тельно (разноименные заряды притягиваются

друг к другу), а концентрация Na

+

вне клетки

в 10—12 раз больше, чем внутри клетки. Ус-

ловием же, обеспечивающим вход Na

+

в

клетку, является увеличение проницаемости

клеточной мембраны, которая определяется

состоянием воротного механизма Na-кана-

лов (в некоторых клетках, например в кар-

диомиоцитах, в волокнах гладкой мышцы,

важную роль в возникновении ПД играют

управляемые каналы для Са

+

). Длительность

пребывания электроуправляемого канала в

открытом состоянии зависит от величины

мембранного потенциала. Суммарный ток

ионов в любой момент определяется числом

открытых каналов клеточной мембраны и на-

личием электрохимических градиентов

ионов. Часть ионного канала, обращенная во

внеклеточное пространство, отличается от

части канала, обращенной внутрь клеточной

среды (П.Г.Костюк).

Воротный механизм Na-каналов располо-

жен на внешней и внутренней сторонах кле-

точной мембраны, воротный механизм К-ка-

налов

—

на внутренней (К

+

движется из клет-

ки наружу). В каналах для Na

+

имеются акти-

вационные m-ворота, которые расположены

с внешней стороны клеточной мембраны

(Na

+

движется внутрь клетки во время ее воз-

буждения), и инактивационные h-ворота,

расположенные с внутренней стороны кле-

точной мембраны. В условиях покоя актива-

ционные m-ворота закрыты, инактивацион-

ные h-ворота преимущественно (около 80 %)

открыты (см. рис. 4.3, Б-1); закрыты также

51

калиевые активационные ворота (см. рис.

4.3,

В-1), инактивационных ворот для К

+

нет.

Некоторые авторы называют m-ворота бы-

стрыми, h-ворота

—

медленными, поскольку они

в процессе возбуждения клетки реагируют позже,

нежели m-ворота. Однако более поздняя реакция

h-ворот связана с изменением заряда клетки, как

и m-ворот, которые открываются в процессе де-

поляризации клеточной мембраны, h-Ворота за-

крываются в фазе инверсии, когда заряд внутри

клетки становится положительным, что и являет-

ся причиной их закрытия, при этом нарастание

пика ПД прекращается. По существу m-ворота яв-

ляются ранними, h-ворота — поздними. Кроме

того,

необоснованно вообще вводить дополни-

тельные термины, так как существующие назва-

ния четкие, короткие и отражают реальную дейст-

вительность.

Когда деполяризация клетки достигает

критической величины (Е

кр

, критический

уровень деполяризации — КУД), которая

обычно составляет 50 мВ (возможны и дру-

гие величины), проницаемость мембраны

для Na

+

резко возрастает — открывается

большое число потенциалзависимых т-

ворот Na-каналов (см. рис. 4.3, Б-2) и Na

+

лавиной устремляется в клетку. Через один

открытый Na-канал за 1 мс проходит до

6000 ионов. В результате интенсивного тока

Na

+

внутрь клетки процесс деполяризации

проходит очень быстро. Развивающаяся де-

поляризация клеточной мембраны вызывает

дополнительное увеличение ее проницае-

мости и, естественно, проводимости Na

+

—

открываются все новые и новые активаци-

онные m-ворота Na-каналов, что придает

току Na

+

в клетку характер регенеративного

процесса. В итоге ПП исчезает, становится

равным нулю. Фаза деполяризации на этом

заканчивается.

2.

Фаза

инверсии.

После исчезновения ПП

вход Na

+

в клетку продолжается (m-ворота

Na-каналов еще открыты), поэтому число

положительных ионов в клетке превосходит

число отрицательных ионов, заряд внутри

клетки становится положительным, снару-

жи — отрицательным. Процесс перезарядки

мембраны представляет собой вторую фазу

потенциала действия — фазу инверсии (см.

рис.

4.3, А-2). Теперь электрический гради-

ент препятствует входу Na

+

внутрь клетки

(положительные заряды отталкиваются друг

от друга), Na-проводимость снижается. Тем

не менее некоторый период времени (доли

миллисекунды) Na

+

продолжает входить в

клетку — об этом свидетельствует продол-

жающееся нарастание ПД. Это означает, что

концентрационный градиент, обеспечиваю-

щий движение Na

+

в клетку, сильнее элект-

рического, препятствующего входу Na

+

в

клетку. Во время деполяризации мембраны

увеличивается проницаемость ее и для Са

2+

,

он также идет в клетку, но в нервных волок-

нах, нейронах и клетках скелетной мускула-

туры роль Са

2+

в развитии ПД мала. В клет-

ках гладкой мышцы и миокарда его роль су-

щественна. Таким образом, вся восходящая

часть пика ПД в большинстве случаев обес-

печивается в основном входом Na

+

в клетку.

Примерно через

0,5—2

мс и более после

начала деполяризации (это время зависит от

вида клетки) рост ПД прекращается вследст-

вие закрытия натриевых инактивационных h-

ворот и прекращения поступления Na

1

" в

клетку (см. рис. 4.3, Б-3) и открытия ворот

К-каналов, ведущего к резкому возрастанию

выхода К

+

из клетки (см. рис. 4.3, В-2). Пре-

пятствуют также росту пика ПД электричес-

кий градиент (клетка внутри в этот момент

заряжена положительно), а также выход К

+

из клетки по каналам утечки. Поскольку К

+

находится преимущественно внутри клетки,

он,

согласно концентрационному градиенту,

быстро выходит из клетки после открытия

ворот К

+

каналов, вследствие чего уменьша-

ется число положительно заряженных ионов

в клетке. Заряд клетки снова начинает умень-

шаться. В период нисходящей части фазы

инверсии выходу К

+

из клетки способствует

также и электрический градиент. К

+

вытал-

кивается положительным зарядом из клетки

и притягивается отрицательным зарядом сна-

ружи клетки. Так продолжается до полного

исчезновения положительного заряда внутри

клетки (до конца нисходящей части фазы ин-

версии — см. рис. 4.3, А-2, пунктирная

линия). Калий выходит из клетки не только

по управляемым каналам, ворота которых от-

крыты, но и по неуправляемым — каналам

утечки, что несколько замедляет ход восходя-

щей части ПД и ускоряет ход нисходящей со-

ставляющей ПД.

Таким образом, изменение мембранного

потенциала покоя ведет к последовательному

открытию или закрытию электроуправляе-

мых ворот ионных каналов и движение

ионов, согласно электрохимическому гради-

енту, — возникновению ПД. Все фазы явля-

ются регенеративными — необходимо только

достичь критического уровня деполяризации,

далее ПД развивается за счет потенциальной

энергии клетки в виде электрохимических

градиентов, т.е. вторично активно.

Амплитуда ПД складывается из величины

ПП и величины фазы инверсии, составляющей у

разных клеток 10—50 мВ. Если мембранный

52

потенциал покоящейся клетки мал, амплиту-

да ПД этой клетки небольшая.

3.

Фаза реполяризации (см. рис. 4.3, А-3)

связана с тем, что проницаемость клеточной

мембраны для К

+

все еще высока (активаци-

онные ворота калиевых каналов открыты),

К

+

продолжает быстро выходить из клетки

согласно концентрационному градиенту. По-

скольку клетка теперь уже снова внутри

имеет отрицательный заряд, а снаружи — по-

ложительный (см. рис. 4.3, А-3), электричес-

кий градиент препятствует выходу К

+

из

клетки, что снижает его проводимость, хотя

он продолжает выходить. Это объясняется

тем, что действие концентрационного гради-

ента выражено значительно сильнее электри-

ческого градиента. Таким образом, вся нис-

ходящая часть пика ПД обусловлена выходом

К

+

из клетки. Нередко в конце ПД наблюда-

ется замедление реполяризации, что объяс-

няется уменьшением проницаемости клеточ-

ной мембраны для К

+

и замедлением выхода

его из клетки из-за закрытия значительной

части ворот К-каналов. Вторая причина за-

медления тока К

+

из клетки связана с возрас-

танием положительного заряда наружной по-

верхности клетки и формированием противо-

положно направленного электрического гра-

диента.

При наличии определенного ПП, как сле-

дует из описанных механизмов, ПД не дол-

жен возникать, если клетку перенести в соле-

вой раствор, не содержащий Na

+

, что и было

продемонстрировано в экспериментах. Если

аксон помещать в растворы с различной кон-

центрацией Na

+

, величина ПД будет умень-

шаться с уменьшением концентрации Na

+

в

окружающей нервное волокно среде. ПД

также уменьшается, если частично заблоки-

ровать Na-каналы тетродотоксином. При их

полной блокаде ПД вообще не возникает.

Возможность временного нарушения работы

Na-каналов широко используется в клини-

ческой практике. Так, с помощью местных

анестетиков расстраивается механизм управ-

ления ворот Na-каналов. Это приводит к

прекращению проведения возбуждения в со-

ответствующем участке нерва, устранению

болевых ощущений, например, при хирурги-

ческих вмешательствах. Таким образом, глав-

ную роль в возникновении ПД играет Na

+

, вхо-

дящий в клетку при повышении проницае-

мости клеточной мембраны и обеспечиваю-

щий всю восходящую часть пика ПД. При за-

мене Na

+

в среде на другой ион, например

холин, ПД в нервной и мышечной клетках

скелетной мускулатуры не возникает. Однако

проницаемость мембраны для К

+

тоже играет

важную роль. Если повышение проницаемос-

ти для К

+

предотвратить тетраэтиламмонием,

мембрана после ее деполяризации реполяри-

зуется гораздо медленнее, только за счет мед-

ленных неуправляемых каналов (каналов

утечки ионов), через которые К

+

будет выхо-

дить из клетки.

Роль Са

2+

в возникновении ПД в нервных

и мышечных клетках скелетной мускулатуры

незначительна. Однако Са

2+

играет важную

роль в возникновении ПД в сердечной и

гладкой мышцах, в передаче импульсов от

одного нейрона к другому, от нервного во-

локна к мышечному, в обеспечении мышеч-

ного сокращения. Снижение содержания

Са

2+

в крови на 50 %, что иногда встречается

в клинической практике, может привести к

судорожным сокращениям скелетных мышц.

Это объясняется значительным повышением

возбудимости нервных и мышечных клеток в

результате снижение ПП из-за уменьшения

степени нейтрализации отрицательных фик-

сированных зарядов на поверхности клеточ-

ной мембраны и отрицательно заряженных

карбоксильных групп интерстиция. Вследст-

вие этого повышается реактивность нейро-

нов,

так как ПП приближается к Е

кр

, кроме

того,

начинается активация Na-каналов.

В ответ на поступление самой незначитель-

ной импульсации нейроны начинают генери-

ровать ПД в большом количестве, что прояв-

ляется в судорожных сокращениях скелетной

мускулатуры. При этом нейроны ЦНС и

нервные волокна могут разряжаться и спон-

танно.

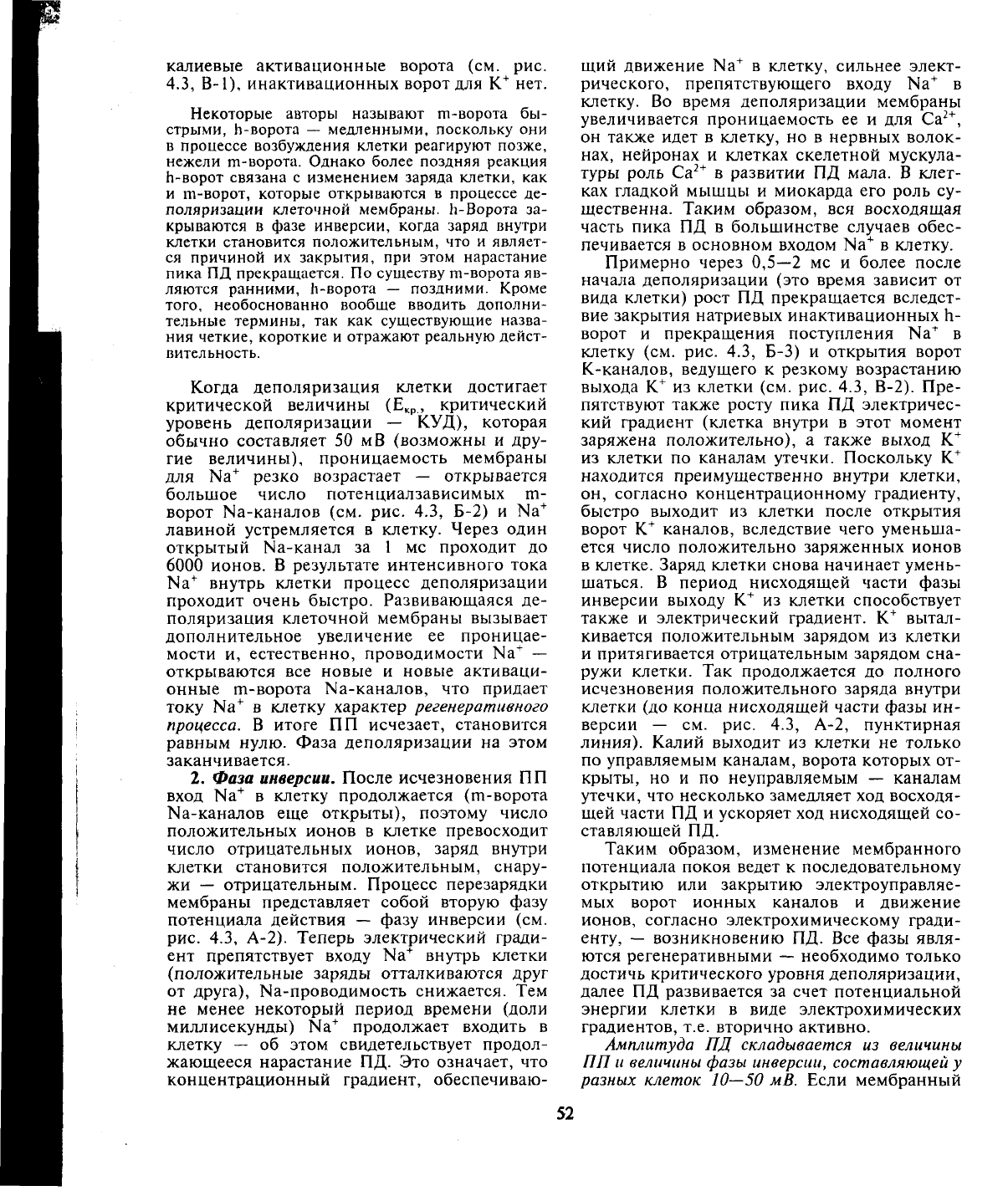

В.

Следовые явления в процессе возбужде-

ния клетки. В конце ПД (например, в скелет-

ной мышце) нередко наблюдается замедле-

ние реполяризации, что называют отрица-

тельным следовым потенциалом (рис. 4.4, А).

Затем может быть зарегистрирована гиперпо-

ляризация клеточной мембраны, что более

характерно для нервных клеток (рис. 4.4,

Б-1).

Это явление называют положительным

следовым потенциалом. Вслед за ним может

возникнуть частичная деполяризация клеточ-

ной мембраны, которую также называют от-

рицательным следовым потенциалом (рис.

4.4,

Б-2), как и в случае замедления фазы ре-

поляризации. Во-первых, необходимо отме-

тить,

что имеет место терминологическая пу-

таница (два разных по происхождению отри-

цательных следовых потенциала). Во-вторых,

замедление фазы реполяризации вообще не

является следовым процессом — это часть

фазы реполяризации, которая задерживается

вследствие уменьшения проницаемости кле-

точной мембраны для К

+

и замедления выхо-

53

мВ

+30

0

-30

-60

-90

Рис.

4.4. Два варианта развития ПД возбудимых

клеток: А

—

исчерченное мышечное волокно; Б —

нейрон.

1

—

следовая гиперполяризация; 2

—

следовая деполяриза-

ция.

да его из клетки. В-третьих, термин «потен-

циал» применяется в других случаях: ПП,

ПД, локальный потенциал, рецепторный по-

тенциал, синаптический потенциал. Вслед за

ПД возникают не потенциалы

—

сначала сле-

довая гиперполяризация, а затем — следовая

деполяризация, причем следовые явления

возникают после полного восстановления

мембранного потенциала до исходного уров-

ня,

но не как результат замедления фазы ре-

поляризации, являющейся одной из фаз ПД.

В сердечной и гладкой мышцах тоже наблю-

дается замедленная реполяризация, но на

более высоком уровне — плато.

Следовая гиперполяризация клеточной мем-

браны (см. рис. 4.4, 1) обычно является ре-

зультатом еще сохраняющейся повышенной

проницаемости клеточной мембраны для К

+

,

она характерна для нейронов. Активационные

ворота К-каналов еще не полностью закрыты,

поэтому К

+

продолжает выходить из клетки

согласно концентрационному градиенту, что

и ведет к гиперполяризации клеточной мем-

браны. Постепенно проницаемость клеточной

мембраны возвращается к исходной (натрие-

вые и калиевые ворота возвращаются в исход-

ное состояние), а мембранный потенциал ста-

новится таким же, каким он был до возбужде-

ния клетки. Na/K-помпа непосредственно за

фазы потенциала действия не отвечает, хотя

она работает непрерывно в покое и продолжа-

ет работать во время развития ПД. Потенциал

действия развивается благодаря движению

ионов с огромной скоростью согласно кон-

центрационному и частично электрическому

градиентам. Возможно, Na/K-помпа способ-

ствует развитию следовой гиперполяризации.

В некоторых клетках, например в тонких не-

миелинизированных нервных волокнах (боле-

вых афферентах), хорошо выражена длитель-

ная следовая гиперполяризация. Она обеспе-

чивается работой Na/K-насоса, активируемо-

го процессом возбуждения (накопившимся в

клетке Na

+

: на каждые 2К

+

, возвращаемых в

клетку, выводится 3Na

+

из клетки). Если бло-

кировать выработку энергии, то эта гиперпо-

ляризация исчезает.

Следовая деполяризация также характерна

для нейронов, она может быть зарегистриро-

вана и в клетках скелетной мышцы. Меха-

низм ее изучен недостаточно. Возможно, это

связано с кратковременным повышением

проницаемости клеточной мембраны для Na

+

и входом его в клетку согласно концентраци-

онному и электрическому градиентам.

4.3.2.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННЫХ ТОКОВ.

РЕЗЕРВ ИОНОВ В КЛЕТКЕ

ПД обусловлен циклическим процессом

входа Na

+

в клетку (восходящая часть ПД) и

последующего выхода К

+

из клетки (нисходя-

щая часть ПД), что является в свою очередь

следствием активации и инактивации Na- и

К-каналов.

Наиболее распространенным методом изу-

чения функций ионных каналов является

метод фиксации напряжения («voltage-

clamp»). Мембранный потенциал с помощью

подачи электрического напряжения изменя-

ют и фиксируют на определенном уровне,

затем клеточную мембрану градуально депо-

ляризуют, что ведет к открытию ионных ка-

налов и возникновению ионного тока, кото-

рый мог бы деполяризовать клетку. Однако

при этом пропускается электрический ток,

равный по величине, но противоположный

по знаку ионному току, поэтому трансмем-

бранная разность потенциалов не изменяет-

ся.

Это дает возможность изучить величину

ионного тока через мембрану. Применение

различных блокаторов ионных каналов дает

дополнительную возможность более глубоко

изучить свойства каналов.

Количественное соотношение между ион-

ными токами по отдельным каналам в покое

клетки, во время ПД и их кинетику можно

выяснить с помощью метода локальной фик-

сации потенциала («patch clamp»). К мембра-

не подводят микроэлектрод-присоску (внут-

ри его создается разрежение) и, если на этом

участке оказывается канал, исследуют ион-

ный ток через него. В остальном методика

подобна предыдущей. И в этом случае при-

меняют специфические блокаторы каналов.

В частности, при подаче на мембрану фикси-

рованного деполяризующего потенциала бы-

ло установлено, что через Na-каналы может

проходить и К

+

, но его ток в 10—12 раз мень-

54

ше,

а через К-каналы может проходить Na

+

,

его ток в 100 раз меньше, чем К

+

. В гладко-

мышечных клетках в генезе восходящей

части ПД ведущую роль играет Са

2+

, посту-

пающий в клетку; в кардиомиоцитах Са

2+

играет важную роль в развитии плато ПД.

Резерв в клетке ионов, обеспечивающих

возникновение возбуждения (ПД), огромен.

Концентрационные градиенты ионов в ре-

зультате одного цикла возбуждения практи-

чески не изменяются. Клетка может возбуж-

даться до 510

5

раз без подзарядки, т.е. без ра-

боты Na/К-насоса. Число импульсов, которое

генерирует и проводит нервное волокно, зави-

сит от его толщины, что определяет запас

ионов: чем толще нервное волокно, тем боль-

ше запас ионов, тем больше импульсов оно

может генерировать (от нескольких сот до не-

скольких сотен тысяч) без участия Na/К-на-

соса. Однако в тонких С-волокнах на возник-

новение одного ПД расходуется около 1 %

концентрационных градиентов Na

+

и К

+

.

Если заблокировать выработку энергии, то

клетка будет еще многократно возбуждаться и

в этом случае. В реальной же действительнос-

ти Na/K-насос постоянно переносит Na

+

из

клетки, а К

+

возвращает в клетку, в результате

постоянно поддерживается концентрацион-

ный градиент Na

+

и К

+

, что осуществляется за

счет непосредственного расхода энергии, ис-

точником которой является АТФ. Имеются

данные, что увеличение внутриклеточной

концентрации Na

+

сопровождается увеличе-

нием интенсивности работы Na/К-насоса.

Это может быть связано исключительно с тем,

что для переносчика становится доступно

большее количество внутриклеточного Na

+

.

4.4.

ЛОКАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

ОЦЕНКА ПРОНИЦАЕМОСТИ КЛЕТОЧНОЙ

МЕМБРАНЫ

А. Локальный потенциал. При раздражении

возбудимой ткани не всегда возникает ПД.

В частности, если сила раздражителя мала,

деполяризация не достигнет критического

уровня, естественно, не возникнет импульс-

ное — распространяющееся возбуждение.

В этом случае ответ ткани на раздражение

будет носить форму локального потенциала.

Локальными являются также возбуждающий

постсинаптический, рецепторные и тормоз-

ный постсинаптический потенциалы. Величи-

на локальных потенциалов весьма вариабель-

на, она может достигать 10—40 мВ в зависи-

мости от рода клеток и силы стимула. Свой-

ства такого ответа существенно отличаются

от импульсного (табл. 4.2).

Таблица 4.2. Сравнительная характеристика

локального потенциала и ПД

Свойство

Распростране-

ние

Зависимость

величины от

силы стимула

Явление

суммации

Амплитуда

Возбудимость

ткани при воз-

никновении

потенциала

Локальный

потенциал

Распространя-

ется на 1—2 мм

с затуханием

(декрементом)

Возрастает

с увеличением

силы стимула,

т.е.

подчиняется

закону «силы»

Суммируется

—

возрастает при

повторных частых

подпороговых

раздражениях

10-40 мВ

Увеличивается

Потенциал

действия

Распространяется

без затухания на

большие расстоя-

ния по всей дли-

не нервного во-

локна, в частнос-

ти с учетом дли-

ны конечностей

Не зависит (под-

чиняется закону

«все или ничего»)

Не суммируется

80-130 мВ

Уменьшается

вплоть до полной

невозбудимости

(рефрактерность)

Повышение возбудимости клетки во

время локального потенциала объясняется

тем, что клеточная мембрана оказывается

частично деполяризованной. Если Е

кр

оста-

ется на постоянном уровне, для достижения

критического уровня деполяризации во

время локального потенциала нужен значи-

тельно меньшей силы раздражитель. Ампли-

туда ПД не зависит от силы раздражения, по-

тому что он возникает вследствие регенера-

тивного процесса.

Б.

Состояние проницаемости клеточной

мембраны можно определить по скорости дви-

жения ионов в клетку или из клетки согласно

концентрационному градиенту, т.е. по прово-

димости ионов Na

+

и К

+

(gNa и gK), но при

условии, что влияние электрического гради-

ента на движение ионов исключено или оно

постоянное. Последнее условие выполняется

с помощью методики фиксации напряжения

(voltage-clamp) на постоянном уровне. Ток

Na

+

в клетку при деполяризации быстро на-

растает и начинает падать уже через 0,5 мс.

Ток К

+

, напротив, нарастает медленно и при-

ближается к максимальной величине к тому

времени, когда ток Na

+

возвращается к 0,

причем выход К

+

из клетки при всех уровнях

деполяризации возникает с задержкой, воз-

растает с увеличением деполяризации мем-

55

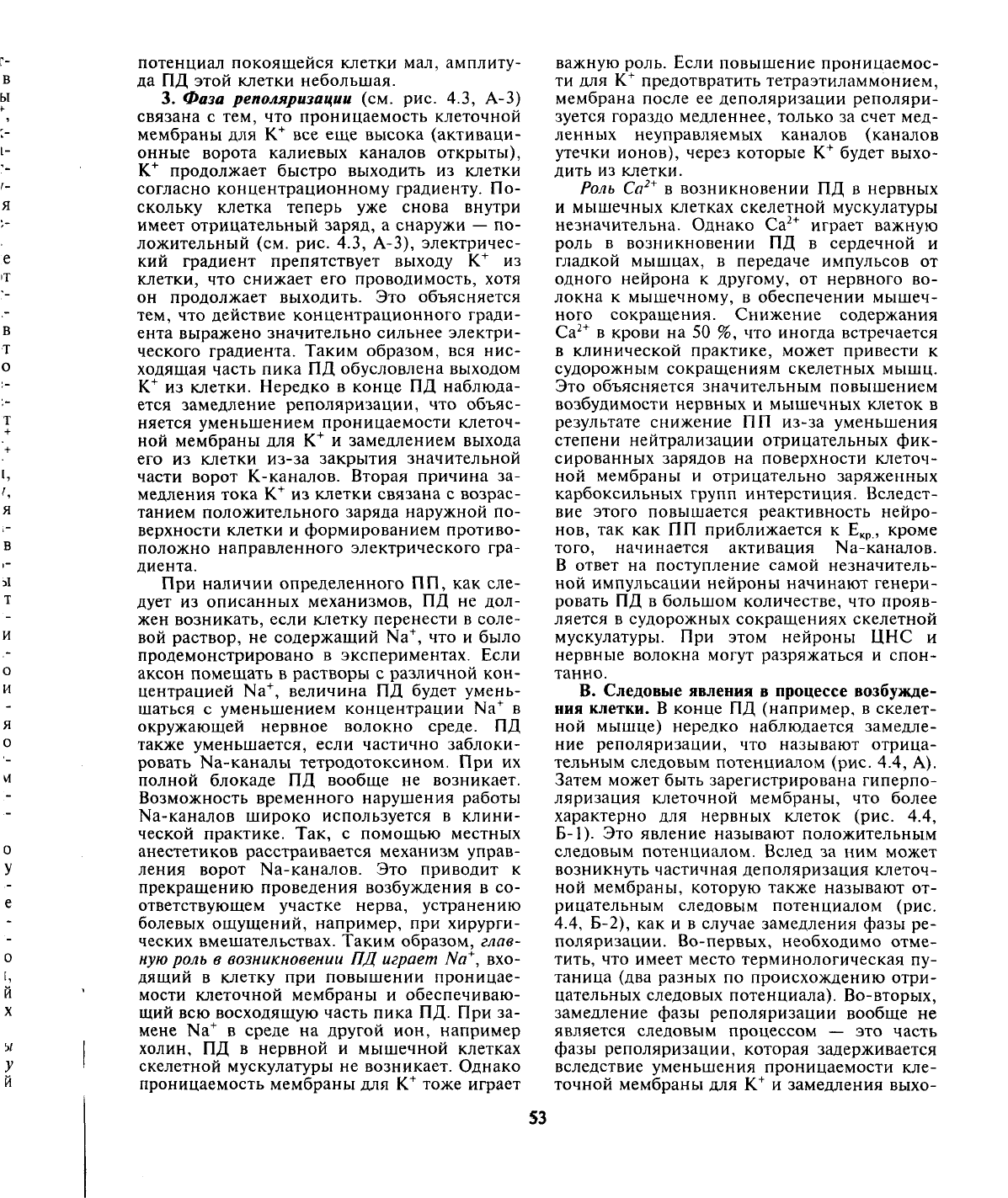

мСм/см

2

30

4 мс

4 кс

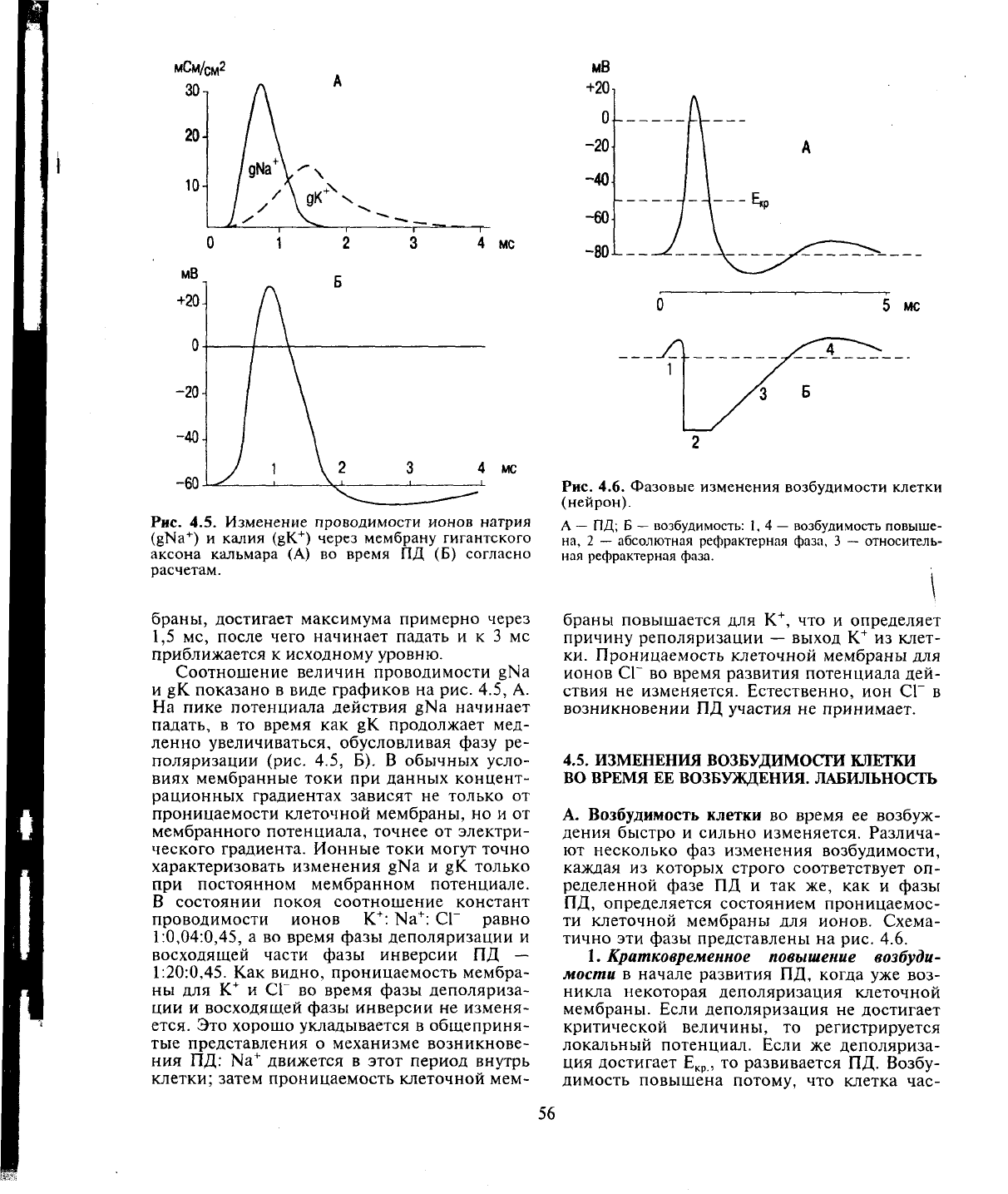

Рис.

4.5. Изменение проводимости ионов натрия

(gNa

+

) и калия (gK

+

) через мембрану гигантского

аксона кальмара (А) во время ПД (Б) согласно

расчетам.

5 мс

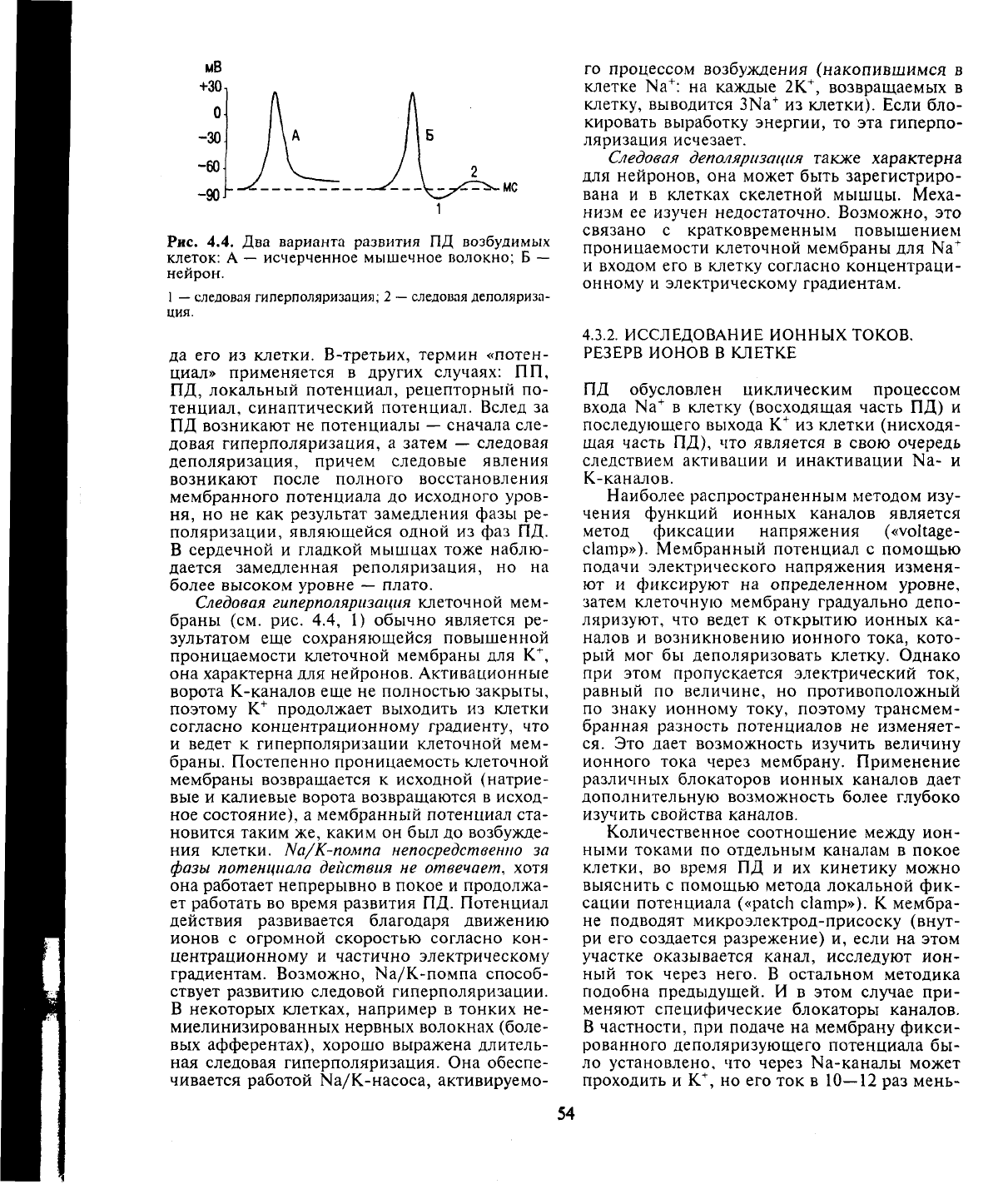

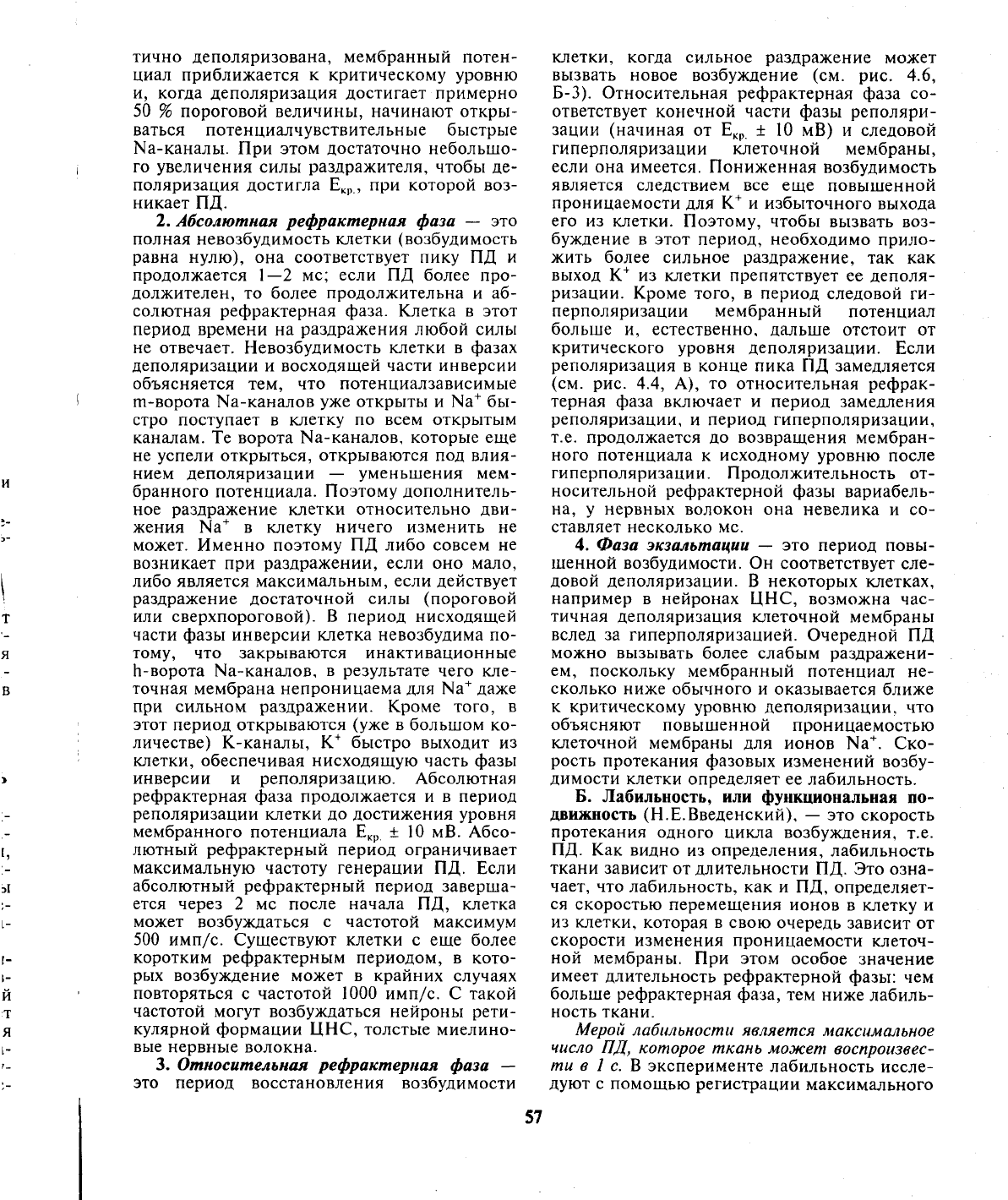

Рис.

4.6. Фазовые изменения возбудимости клетки

(нейрон).

А

—

ПД; Б

—

возбудимость: 1,4

—

возбудимость повыше-

на, 2

—

абсолютная рефрактерная фаза, 3

—

относитель-

ная рефрактерная фаза.

браны, достигает максимума примерно через

1,5 мс, после чего начинает падать и к 3 мс

приближается к исходному уровню.

Соотношение величин проводимости gNa

и gK показано в виде графиков на рис. 4.5, А.

На пике потенциала действия gNa начинает

падать, в то время как gK продолжает мед-

ленно увеличиваться, обусловливая фазу ре-

поляризации (рис. 4.5, Б). В обычных усло-

виях мембранные токи при данных концент-

рационных градиентах зависят не только от

проницаемости клеточной мембраны, но и от

мембранного потенциала, точнее от электри-

ческого градиента. Ионные токи могут точно

характеризовать изменения gNa и gK только

при постоянном мембранном потенциале.

В состоянии покоя соотношение констант

проводимости ионов К

+

: Na

+

: СГ равно

1:0,04:0,45, а во время фазы деполяризации и

восходящей части фазы инверсии ПД —

1:20:0,45. Как видно, проницаемость мембра-

ны для К

+

и СГ во время фазы деполяриза-

ции и восходящей фазы инверсии не изменя-

ется. Это хорошо укладывается в общеприня-

тые представления о механизме возникнове-

ния ПД: Na

+

движется в этот период внутрь

клетки; затем проницаемость клеточной мем-

браны повышается для К

+

, что и определяет

причину реполяризации — выход К

+

из клет-

ки.

Проницаемость клеточной мембраны для

ионов СГ во время развития потенциала дей-

ствия не изменяется. Естественно, ион СГ в

возникновении ПД участия не принимает.

4.5. ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗБУДИМОСТИ КЛЕТКИ

ВО ВРЕМЯ ЕЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ. ЛАБИЛЬНОСТЬ

А. Возбудимость клетки во время ее возбуж-

дения быстро и сильно изменяется. Различа-

ют несколько фаз изменения возбудимости,

каждая из которых строго соответствует оп-

ределенной фазе ПД и так же, как и фазы

ПД, определяется состоянием проницаемос-

ти клеточной мембраны для ионов. Схема-

тично эти фазы представлены на рис. 4.6.

1.

Кратковременное повышение возбуди-

мости в начале развития ПД, когда уже воз-

никла некоторая деполяризация клеточной

мембраны. Если деполяризация не достигает

критической величины, то регистрируется

локальный потенциал. Если же деполяриза-

ция достигает Е

кр

, то развивается ПД. Возбу-

димость повышена потому, что клетка час-

56

тично деполяризована, мембранный потен-

циал приближается к критическому уровню

и, когда деполяризация достигает примерно

50 % пороговой величины, начинают откры-

ваться потенциалчувствительные быстрые

Na-каналы. При этом достаточно небольшо-

го увеличения силы раздражителя, чтобы де-

поляризация достигла Е

кр

, при которой воз-

никает ПД.

2.

Абсолютная

рефрактерная фаза — это

полная невозбудимость клетки (возбудимость

равна нулю), она соответствует пику ПД и

продолжается 1—2 мс; если ПД более про-

должителен, то более продолжительна и аб-

солютная рефрактерная фаза. Клетка в этот

период времени на раздражения любой силы

не отвечает. Невозбудимость клетки в фазах

деполяризации и восходящей части инверсии

объясняется тем, что потенциалзависимые

т-ворота Na-каналов уже открыты и Na

+

бы-

стро поступает в клетку по всем открытым

каналам. Те ворота Na-каналов, которые еще

не успели открыться, открываются под влия-

нием деполяризации — уменьшения мем-

бранного потенциала. Поэтому дополнитель-

ное раздражение клетки относительно дви-

жения Na

+

в клетку ничего изменить не

может. Именно поэтому ПД либо совсем не

возникает при раздражении, если оно мало,

либо является максимальным, если действует

раздражение достаточной силы (пороговой

или сверхпороговой). В период нисходящей

части фазы инверсии клетка невозбудима по-

тому, что закрываются инактивационные

h-ворота Na-каналов, в результате чего кле-

точная мембрана непроницаема для Na

+

даже

при сильном раздражении. Кроме того, в

этот период открываются (уже в большом ко-

личестве) К-каналы, К

+

быстро выходит из

клетки, обеспечивая нисходящую часть фазы

инверсии и реполяризацию. Абсолютная

рефрактерная фаза продолжается и в период

реполяризации клетки до достижения уровня

мембранного потенциала Е

кр

± 10 мВ. Абсо-

лютный рефрактерный период ограничивает

максимальную частоту генерации ПД. Если

абсолютный рефрактерный период заверша-

ется через 2 мс после начала ПД, клетка

может возбуждаться с частотой максимум

500 имп/с. Существуют клетки с еще более

коротким рефрактерным периодом, в кото-

рых возбуждение может в крайних случаях

повторяться с частотой 1000 имп/с. С такой

частотой могут возбуждаться нейроны рети-

кулярной формации ЦНС, толстые миелино-

вые нервные волокна.

3.

Относительная рефрактерная фаза —

это период восстановления возбудимости

клетки, когда сильное раздражение может

вызвать новое возбуждение (см. рис. 4.6,

Б-3).

Относительная рефрактерная фаза со-

ответствует конечной части фазы реполяри-

зации (начиная от Е

кр

± 10 мВ) и следовой

гиперполяризации клеточной мембраны,

если она имеется. Пониженная возбудимость

является следствием все еще повышенной

проницаемости для К

+

и избыточного выхода

его из клетки. Поэтому, чтобы вызвать воз-

буждение в этот период, необходимо прило-

жить более сильное раздражение, так как

выход К

+

из клетки препятствует ее деполя-

ризации. Кроме того, в период следовой ги-

перполяризации мембранный потенциал

больше и, естественно, дальше отстоит от

критического уровня деполяризации. Если

реполяризация в конце пика ПД замедляется

(см.

рис. 4.4, А), то относительная рефрак-

терная фаза включает и период замедления

реполяризации, и период гиперполяризации,

т.е.

продолжается до возвращения мембран-

ного потенциала к исходному уровню после

гиперполяризации. Продолжительность от-

носительной рефрактерной фазы вариабель-

на, у нервных волокон она невелика и со-

ставляет несколько мс.

4.

Фаза экзальтации — это период повы-

шенной возбудимости. Он соответствует сле-

довой деполяризации. В некоторых клетках,

например в нейронах ЦНС, возможна час-

тичная деполяризация клеточной мембраны

вслед за гиперполяризацией. Очередной ПД

можно вызывать более слабым раздражени-

ем,

поскольку мембранный потенциал не-

сколько ниже обычного и оказывается ближе

к критическому уровню деполяризации, что

объясняют повышенной проницаемостью

клеточной мембраны для ионов Na

+

. Ско-

рость протекания фазовых изменений возбу-

димости клетки определяет ее лабильность.

Б.

Лабильность, или функциональная по-

движность (Н.Е.Введенский), — это скорость

протекания одного цикла возбуждения, т.е.

ПД. Как видно из определения, лабильность

ткани зависит от длительности ПД. Это озна-

чает, что лабильность, как и ПД, определяет-

ся скоростью перемещения ионов в клетку и

из клетки, которая в свою очередь зависит от

скорости изменения проницаемости клеточ-

ной мембраны. При этом особое значение

имеет длительность рефрактерной фазы: чем

больше рефрактерная фаза, тем ниже лабиль-

ность ткани.

Мерой лабильности является максимальное

число ПД, которое ткань может воспроизвес-

ти в 1 с. В эксперименте лабильность иссле-

дуют с помощью регистрации максимального

57

числа ПД, которое может воспроизвести

клетка при увеличении частоты ритмическо-

го раздражения.

Лабильность различных тканей сущест-

венно различается. Так, лабильность нерва

равна 500—1000, мышцы — около 200, нерв-

но-мышечного синапса — порядка 100 им-

пульсов в секунду. Лабильность ткани пони-

жается при длительном бездействии органа и

при утомлении, а также в случае нарушения

иннервации.

Следует отметить, что при постепенном

увеличении частоты ритмического раздраже-

ния лабильность ткани повышается, т.е.

ткань отвечает более высокой частотой воз-

буждения по сравнению с исходной часто-

той. Это явление открыто А.А.Ухтомским и

называется усвоением ритма раздражения.

4.6.

ОЦЕНКА

ВОЗБУДИМОСТИ КЛЕТКИ.

АККОМОДАЦИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В МЕДИЦИНЕ

Возбудимость клетки изменяется не только в

процессе возбуждения, но и при изменении

химического состава внеклеточной жидкос-

ти,

например, в результате длительной высо-

кой активности клеток, отклонения показа-

телей внутренней среды в патологических

случаях. При снижении концентрации ионов

Na

+

вне клетки этот ион в меньшем количе-

стве входит в клетку, в результате чего сни-

жается ее возбудимость из-за гиперполяриза-

ции клетки. Это наблюдается, например, при

бессолевой диете, при этом может развивать-

ся мышечная слабость. Повышение внекле-

точной концентрации Na

+

вызывает противо-

положный эффект, например усиление тону-

са сосудов вследствие возрастания возбуди-

мости нервно-мышечных элементов. Возбу-

димость различных тканей сама по себе раз-

лична — у нервных клеток выше, чем у мы-

шечных, что используется в клинической

практике, например, при выяснении причи-

ны двигательных нарушений. Показателями

состояния возбудимости ткани являются по-

роговый потенциал, пороговая сила, порого-

вое время.

А. Пороговый потенциал (AV) — это мини-

мальная величина, на которую надо умень-

шить мембранный потенциал покоя, чтобы

вызвать возбуждение (ПД). AV и возбуди-

мость клеток находятся в обратных соотно-

шениях: небольшая величина AV свидетель-

ствует о высокой возбудимости клетки. Ерли,

например, уменьшение мембранного потен-

циала (частичная деполяризация) на 5—

10 мВ вызывает возникновение ПД, то возбу-

димость клетки высока. Напротив, большой

AV (30—40 мВ) свидетельствует о более низ-

кой возбудимости клетки. Однако во всех

случаях ПД возникает только при достиже-

нии критического уровня деполяризации

клеточной мембраны (Е

кр

).

Критический уровень деполяризации Е

кр

.

(КУД) — это минимальный уровень деполя-

ризации клеточной мембраны, при которой

возникает ПД. Дальнейшее раздражение

клетки и искусственное снижение ПП ниче-

го не изменяют в процессе возникновения

ПД, поскольку деполяризация клетки, до-

стигнув критического уровня, сама по себе

ведет к открытию потенциалзависимых т-

ворот Na-каналов, в результате чего Na

+

уст-

ремляется в клетку, ускоряя деполяризацию

независимо от действия раздражителя. Кри-

тический уровень деполяризации клеточной

мембраны обычно

составляет

около —50 мВ.

При величине ПП, например, —60 мВ (Е

0

)

деполяризация — уменьшение ПП на 10 мВ

приведет к достижению Е

кр

. (—50 мВ) и воз-

никнет ПД. Если ПП равен —90 мВ, то для

вызова ПД надо снизить ПП на 40 мВ. В пос-

леднем случае возбудимость клетки значи-

тельно ниже.

Таким образом:

AV

= Е

0

- Е

кр

.

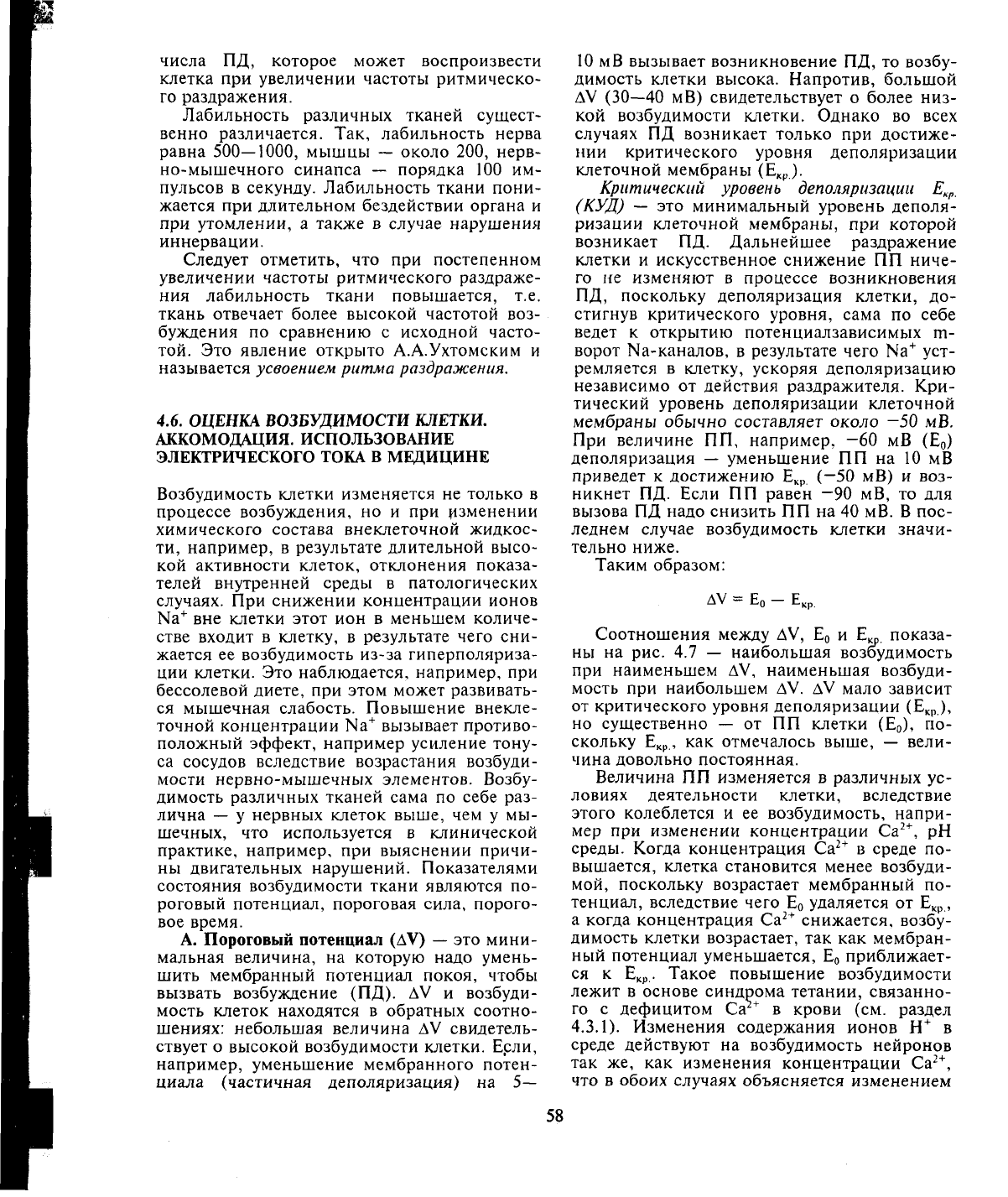

Соотношения между AV, Е

0

и Е™ показа-

ны на рис. 4.7 — наибольшая возбудимость

при наименьшем AV, наименьшая возбуди-

мость при наибольшем AV. AV мало зависит

от критического уровня деполяризации (Е

кр

),

но существенно — от ПП клетки (Е

0

), по-

скольку Е

кр

, как отмечалось выше, — вели-

чина довольно постоянная.

Величина ПП изменяется в различных ус-

ловиях деятельности клетки, вследствие

этого колеблется и ее возбудимость, напри-

мер при изменении концентрации Са

2+

, рН

среды. Когда концентрация Са

2+

в среде по-

вышается, клетка становится менее возбуди-

мой, поскольку возрастает мембранный по-

тенциал, вследствие чего Е

0

удаляется от Е

кр

,

а когда концентрация Са

2+

снижается, возбу-

димость клетки возрастает, так как мембран-

ный потенциал уменьшается, Е

0

приближает-

ся к Е

кр

. Такое повышение возбудимости

лежит в основе синдрома тетании, связанно-

го с дефицитом Са^

+

в крови (см. раздел

4.3.1). Изменения содержания ионов Н

+

в

среде действуют на возбудимость нейронов

так же, как изменения концентрации Са

2+

,

что в обоих случаях объясняется изменением

58

мВ

+30

о\

-30

-60

-90

EQ=-80

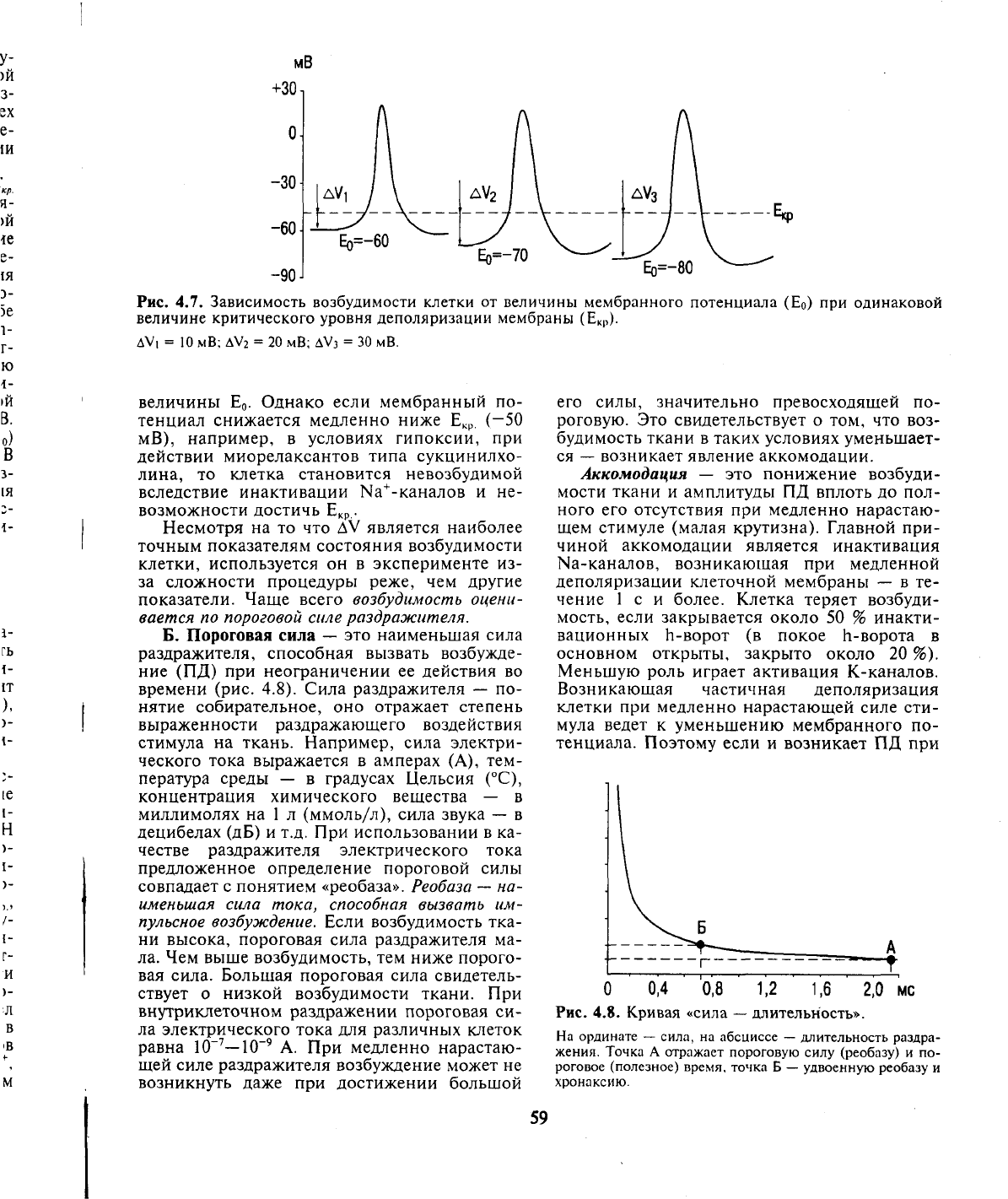

Рис.

4.7. Зависимость возбудимости клетки от величины мембранного потенциала (Ео) при одинаковой

величине критического уровня деполяризации мембраны (Е

кр

).

ДУ| =

10

мВ;

ДУ

2

= 20

мВ;

ДУз = 30 мВ.

величины Е

0

. Однако если мембранный по-

тенциал снижается медленно ниже Е

кр

(—50

мВ),

например, в условиях гипоксии, при

действии миорелаксантов типа сукцинилхо-

лина, то клетка становится невозбудимой

вследствие инактивации Ыа

+

-каналов и не-

возможности достичь Е

кр

.

Несмотря на то что AV является наиболее

точным показателям состояния возбудимости

клетки, используется он в эксперименте из-

за сложности процедуры реже, чем другие

показатели. Чаще всего возбудимость оцени-

вается по пороговой силе раздражителя.

Б.

Пороговая сила — это наименьшая сила

раздражителя, способная вызвать возбужде-

ние (ПД) при неограничении ее действия во

времени (рис. 4.8). Сила раздражителя — по-

нятие собирательное, оно отражает степень

выраженности раздражающего воздействия

стимула на ткань. Например, сила электри-

ческого тока выражается в амперах (А), тем-

пература среды — в градусах Цельсия (°С),

концентрация химического вещества — в

миллимолях на 1 л (ммоль/л), сила звука — в

децибелах (дБ) и т.д. При использовании в ка-

честве раздражителя электрического тока

предложенное определение пороговой силы

совпадает с понятием «реобаза».

Реобаза

— на-

именьшая сила тока, способная вызвать им-

пульсное возбуждение. Если возбудимость тка-

ни высока, пороговая сила раздражителя ма-

ла. Чем выше возбудимость, тем ниже порого-

вая сила. Большая пороговая сила свидетель-

ствует о низкой возбудимости ткани. При

внутриклеточном раздражении пороговая си-

ла электрического тока для различных клеток

равна 1СГ

7

—10~

9

А. При медленно нарастаю-

щей силе раздражителя возбуждение может не

возникнуть даже при достижении большой

его силы, значительно превосходящей по-

роговую. Это свидетельствует о том, что воз-

будимость ткани в таких условиях уменьшает-

ся

—

возникает явление аккомодации.

Аккомодация — это понижение возбуди-

мости ткани и амплитуды ПД вплоть до пол-

ного его отсутствия при медленно нарастаю-

щем стимуле (малая крутизна). Главной при-

чиной аккомодации является инактивация

Na-каналов, возникающая при медленной

деполяризации клеточной мембраны — в те-

чение 1 с и более. Клетка теряет возбуди-

мость, если закрывается около 50 % инакти-

вационных h-ворот (в покое h-ворота в

основном открыты, закрыто около 20 %).

Меньшую роль играет активация К-каналов.

Возникающая частичная деполяризация

клетки при медленно нарастающей силе сти-

мула ведет к уменьшению мембранного по-

тенциала. Поэтому если и возникает ПД при

О

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 мс

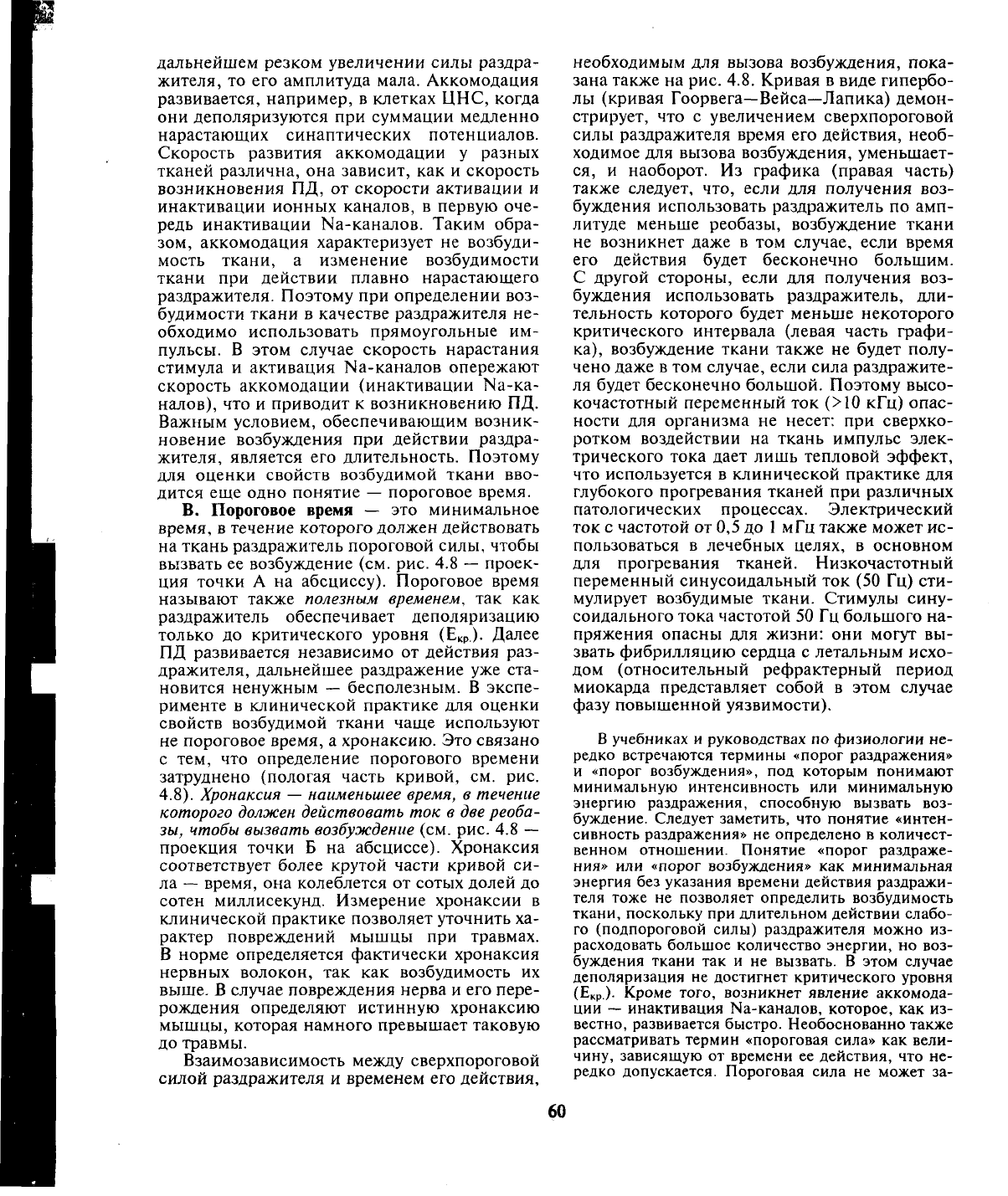

Рис.

4.8. Кривая «сила

—

длительность».

На ординате

—

сила, на абсциссе

—

длительность раздра-

жения. Точка А отражает пороговую силу (реобазу) и по-

роговое (полезное) время, точка Б

—

удвоенную реобазу и

хронаксию.

59

дальнейшем резком увеличении силы раздра-

жителя, то его амплитуда мала. Аккомодация

развивается, например, в клетках ЦНС, когда

они деполяризуются при суммации медленно

нарастающих синаптических потенциалов.

Скорость развития аккомодации у разных

тканей различна, она зависит, как и скорость

возникновения ПД, от скорости активации и

инактивации ионных каналов, в первую оче-

редь инактивации Na-каналов. Таким обра-

зом, аккомодация характеризует не возбуди-

мость ткани, а изменение возбудимости

ткани при действии плавно нарастающего

раздражителя. Поэтому при определении воз-

будимости ткани в качестве раздражителя не-

обходимо использовать прямоугольные им-

пульсы. В этом случае скорость нарастания

стимула и активация Na-каналов опережают

скорость аккомодации (инактивации Na-ка-

налов), что и приводит к возникновению ПД.

Важным условием, обеспечивающим возник-

новение возбуждения при действии раздра-

жителя, является его длительность. Поэтому

для оценки свойств возбудимой ткани вво-

дится еще одно понятие — пороговое время.

В.

Пороговое время — это минимальное

время, в течение которого должен действовать

на ткань раздражитель пороговой силы, чтобы

вызвать ее возбуждение (см. рис. 4.8

—

проек-

ция точки А на абсциссу). Пороговое время

называют также полезным временем, так как

раздражитель обеспечивает деполяризацию

только до критического уровня (Е

кр

.). Далее

ПД развивается независимо от действия раз-

дражителя, дальнейшее раздражение уже ста-

новится ненужным — бесполезным. В экспе-

рименте в клинической практике для оценки

свойств возбудимой ткани чаще используют

не пороговое время, а хронаксию. Это связано

с тем, что определение порогового времени

затруднено (пологая часть кривой, см. рис.

4.8).

Хронаксия — наименьшее время, в течение

которого

должен

действовать ток в две реоба-

зы,

чтобы

вызвать возбуждение (см. рис. 4.8

—

проекция точки Б на абсциссе). Хронаксия

соответствует более крутой части кривой си-

ла

—

время, она колеблется от сотых долей до

сотен миллисекунд. Измерение хронаксии в

клинической практике позволяет уточнить ха-

рактер повреждений мышцы при травмах.

В норме определяется фактически хронаксия

нервных волокон, так как возбудимость их

выше. В случае повреждения нерва и его пере-

рождения определяют истинную хронаксию

мышцы, которая намного превышает таковую

до травмы.

Взаимозависимость между сверхпороговой

силой раздражителя и временем его действия,

необходимым для вызова возбуждения, пока-

зана также на рис. 4.8. Кривая в виде гипербо-

лы (кривая Гоорвега—Вейса—Лапика) демон-

стрирует, что с увеличением сверхпороговой

силы раздражителя время его действия, необ-

ходимое для вызова возбуждения, уменьшает-

ся,

и наоборот. Из графика (правая часть)

также следует, что, если для получения воз-

буждения использовать раздражитель по амп-

литуде меньше реобазы, возбуждение ткани

не возникнет даже в том случае, если время

его действия будет бесконечно большим.

С другой стороны, если для получения воз-

буждения использовать раздражитель, дли-

тельность которого будет меньше некоторого

критического интервала (левая часть графи-

ка),

возбуждение ткани также не будет полу-

чено даже в том случае, если сила раздражите-

ля будет бесконечно большой. Поэтому высо-

кочастотный переменный ток (>10 кГц) опас-

ности для организма не несет: при сверхко-

ротком воздействии на ткань импульс элек-

трического тока дает лишь тепловой эффект,

что используется в клинической практике для

глубокого прогревания тканей при различных

патологических процессах. Электрический

ток с частотой от 0,5 до

1

мГц также может ис-

пользоваться в лечебных целях, в основном

для прогревания тканей. Низкочастотный

переменный синусоидальный ток (50 Гц) сти-

мулирует возбудимые ткани. Стимулы сину-

соидального тока частотой 50 Гц большого на-

пряжения опасны для жизни: они могут вы-

звать фибрилляцию сердца с летальным исхо-

дом (относительный рефрактерный период

миокарда представляет собой в этом случае

фазу повышенной уязвимости).

В

учебниках и руководствах по физиологии не-

редко встречаются термины «порог раздражения»

и «порог возбуждения», под которым понимают

минимальную интенсивность или минимальную

энергию раздражения, способную вызвать воз-

буждение. Следует заметить, что понятие «интен-

сивность раздражения» не определено в количест-

венном отношении. Понятие «порог раздраже-

ния» или «порог возбуждения» как минимальная

энергия без указания времени действия раздражи-

теля тоже не позволяет определить возбудимость

ткани, поскольку при длительном действии слабо-

го (подпороговой силы) раздражителя можно из-

расходовать большое количество энергии, но воз-

буждения ткани так и не вызвать. В этом случае

деполяризация не достигнет критического уровня

(Е

кр

).

Кроме того, возникнет явление аккомода-

ции

—

инактивация Na-каналов, которое, как из-

вестно, развивается быстро. Необоснованно также

рассматривать термин «пороговая сила» как вели-

чину, зависящую от времени ее действия, что не-

редко допускается. Пороговая сила не может за-

60