Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

в кровь матери. У плода формируется функ-

циональная система, обеспечивающая орто-

тоническую позу — согнутые шея, туловище

и конечности, благодаря чему плод в матке

занимает наименьший объем. Формируется

головное предлежание, обеспечивающее наи-

лучшее прохождение плода по родовым

путям. К моменту рождения сформированы

функциональные системы поддержания тем-

пературы тела, регуляции осмотического дав-

ления и др. Наиболее зрелой, хотя и не за-

кончившей свое развитие к моменту рожде-

ния, является функциональная система под-

держания постоянства газового состава в

крови. К моменту рождения все компоненты,

вне зависимости от их количества, должны

составить единую функциональную систему,

так как только в этом случае она сможет

обеспечить новорожденному выживание в

конкретных условиях постнатального онтоге-

неза. Так, если у новорожденного m. orbicu-

laris oris по причине незрелости не дает долж-

ной герметизации ротовой полости, функци-

ональная система сосательного акта никако-

го положительного эффекта новорожденному

не обеспечит из-за отсутствия обязательного

звена в составе комплекса ее моторных эф-

фекторов. Гетерохронная закладка и гетеро-

хронное созревание структур организма —

средство, с помощью которого неодинаковые

по сложности компоненты системы подгоня-

ются к одновременному включению в состав

консолидированной функциональной системы.

В постнатальном периоде развития организ-

ма можно отметить проявления гетерохрон-

ного развития. Например, из трех функцио-

нальных систем, связанных с полостью рта,

после рождения сформированной оказывает-

ся лишь функциональная система сосания,

позже формируется функциональная система

жевания, затем — функциональная система

речи.

3.

Принцип

фрагментации органов в про-

цессе антенатального онтогенеза. Системо-

генетический тип развития предполагает, что

даже в пределах одного и того же органа от-

дельные его фрагменты развиваются неоди-

наково. Прежде всего в нем развиваются те

фрагменты, которые обеспечивают к момен-

ту рождения возможность функционирова-

ния некоторой целостной функциональной

системы. Например, лицевой нерв анатоми-

чески представляет собой отдельное образо-

вание. Однако его эфферентные волокна со-

зревают по-разному. Так, нервные волокна,

идущие к сосательным мышцам, демонстри-

руют более раннюю миелинизацию и более

раннее образование синаптических контак-

тов в сравнении с нервными волокнами, на-

правляющимися к лобным мышцам. Анало-

гичные соотношения отмечаются на уровне

ядра лицевого нерва. Здесь разные клеточные

группы созревают с разной скоростью, при-

чем с наибольшей скоростью дифференциру-

ются те фрагменты ядра, которые в будущем

должны обеспечить функциональную систе-

му сосания.

4.

Принцип

минимального обеспечения.

Функциональные системы ребенка отлича-

ются от функциональных систем взрослого

организма относительной незрелостью. Это

связано с тем, что у ребенка в состав функ-

циональных систем, как правило, включается

не весь орган (принцип фрагментации),

ткань или же структурно-функциональный

механизм, а лишь тот компонент органа,

ткани, структурно-функционального меха-

низма, который обнаруживает достаточную

функциональную зрелость на данном вре-

менном этапе развития ребенка. На основе

принципа минимального обеспечения функ-

циональная система начинает играть приспо-

собительную роль задолго до того, как все ее

звенья завершат свое окончательное струк-

турное оформление. Полное завершение раз-

вития функциональных систем организма на-

блюдается в ходе постнатального онтогенеза.

5.

Принцип

консолидации компонентов

функциональной системы — объединение в

функциональную систему отдельных фраг-

ментов, развивающихся в различных частях

организма. Консолидация фрагментов функ-

циональной системы — критический пункт

развития ее физиологической архитектуры.

Ведущую роль в этом процессе играет ЦНС.

Например, сердце, сосуды, дыхательный ап-

парат, кровь объединяются в функциональ-

ную систему поддержания постоянства газо-

вого состава внутренней среды на основе со-

вершенствования связей между различными

отделами ЦНС, а также на основе развития

иннервационных связей между ЦНС и соот-

ветствующими периферическими структура-

ми.

Спинальные моторные центры мышц

нижних конечностей, туловища, шеи, мотор-

ные центры ствола мозга, мускулатура туло-

вища и конечностей объединяются в функ-

циональную систему сохранения вертикаль-

ной позы человека на основе совершенство-

вания эфферентных и афферентных связей

между ядрами промежуточного, среднего,

продолговатого, спинного мозга, с одной

стороны, и мышечным аппаратом человека —

с другой стороны.

6.

Принцип

изоморфной организации. Все

функциональные системы различного уровня

44

имеют одинаковую архитектонику (структу-

ру) как у развивающегося, так и у зрелого ор-

ганизма.

З.б.

ТИПЫ РЕГУЛЯЦИИ ФУНКЦИЙ

ОРГАНИЗМА И ИХ НАДЕЖНОСТЬ

А. Надежность регуляторных механизмов.

При отсутствии патологии органы и системы

обеспечивают такой уровень процессов и по-

казателей, который необходим организму со-

гласно его потребностям в различных усло-

виях жизнедеятельности. Это достигается

благодаря высокой надежности функциони-

рования регуляторных механизмов.

1.

Их несколько, и они дополняют друг

друга: нервный, гуморальный (гормоны, ме-

таболиты, тканевые гормоны, медиаторы) и

миогенный.

2.

Каждый механизм может оказывать раз-

нонаправленные влияния на орган: напри-

мер,

симпатический нерв тормозит сокраще-

ние желудка, а парасимпатический нерв —

усиливает. Множество химических веществ

стимулирует или тормозит деятельность раз-

личных органов. Например, адреналин тор-

мозит, серотонин усиливает сокращения же-

лудка и кишечника.

3.

Каждый нерв (симпатический и пара-

симпатический) при наличии тонуса и изме-

нении степени его выраженности и любое ве-

щество, циркулирующее в крови, при изме-

нении его концентрации также могут вызы-

вать двоякий эффект. Например, симпати-

ческий нерв и ангиотензин сужают кровенос-

ные сосуды; естественно, что при уменьше-

нии их активности сосуды расширяются.

Блуждающий нерв тормозит работу сердца,

уменьшение его тонуса сопровождается уча-

щением сердечных сокращений.

4.

Симпатические и парасимпатические

отделы вегетативной нервной системы взаи-

модействуют между собой. Например, выде-

ляющийся из парасимпатических окончаний

ацетилхолин действует не только на клетки-

эффекторы органа, но и тормозит выброс но-

радреналина из рядом расположенных сим-

патических терминалей. Это резко увеличи-

вает эффект действия самого ацетилхолина

на орган (подробнее см. раздел 9.8).

5.

Уровень гормонов в крови надежно ре-

гулируется. Например, кортикотропин

(АКТГ) стимулирует выработку гормонов

коры надпочечников, однако избыточный их

уровень посредством обратной отрицатель-

ной связи (см. раздел 3.6: Б-1) угнетает выра-

ботку самого АКТГ, что ведет к снижению

выделения кортикоидов.

6. Если продолжить цепочку этого анали-

за до конечного звена — приспособительно-

го результата (поддержание показателей ор-

ганизма на оптимальном уровне), то обнару-

жим несколько путей их системной регуля-

ции. Так, например, необходимый для орга-

низма уровень артериального давления под-

держивается за счет: 1) изменения интен-

сивности работы сердца, 2) регуляции про-

света сосудов, 3) количества циркулирую-

щей жидкости, что реализуется с помощью

перехода жидкости из сосудов в ткани и об-

ратно и с помощью изменения ее объема,

выводимого с мочой, депонирования крови

или выхода ее из депо и циркуляции по со-

судам организма.

Таким образом, комбинация различных

вариантов регуляторных механизмов с учетом

того,

что каждый из них обеспечивается не-

сколькими или даже несколькими десятками

гуморальных факторов, дает общее число

этих вариантов, исчисляемое сотнями! Это и

обеспечивает весьма высокую степень надеж-

ности системной регуляции процессов и по-

казателей даже в экстремальных условиях и

при патологических процессах в организме.

И наконец, надежность системной регуля-

ции функций организма высока еще и пото-

му, что имеется два типа регуляции.

Б.

Типы регуляции. В литературе встреча-

ется несколько терминов, противоречащих

друг другу.

В

частности, деление регуляции на типы по от-

клонению и по возмущению некорректно: в обоих

случаях есть возмущающий фактор. Например,

возмущающим фактором является отклонение ре-

гулируемого показателя от нормы (регуляция по

отклонению), т.е. тип регуляции по отклонению

без возмущающего фактора не реализуется. В за-

висимости от момента включения регуляторных

механизмов относительно изменения показателя

организма от нормальной величины следует выде-

лить регуляцию по

отклонению

и регуляцию по

опережению.

Эти два термина включают все дру-

гие и исключают терминологическую путаницу.

1.

Регуляция по отклонению — цикличес-

кий механизм, при котором всякое отклоне-

ние от оптимального уровня регулируемого

показателя мобилизует все аппараты функ-

циональной системы к восстановлению его

на прежнем уровне. Регуляция по отклоне-

нию предполагает наличие в составе систем-

ного комплекса канала отрицательной об-

ратной связи, обеспечивающего разнона-

правленное влияние — усиление стимулиру-

ющих механизмов управления в случае ос-

лабления показателей процесса или ослабле-

42

ние стимулирующих механизмов в случае

чрезмерного усиления показателей процес-

са. В отличие от отрицательной обратной

связи положительная обратная связь, встре-

чающаяся в организме редко, оказывает

только однонаправленное влияние на разви-

тие процесса, находящегося под контролем

управляющего комплекса. Поэтому положи-

тельная обратная связь делает систему неус-

тойчивой, неспособной обеспечить стабиль-

ность регулируемого процесса в пределах

физиологического оптимума. Например,

если бы артериальное давление регулирова-

лось по принципу положительной обратной

связи, в случае снижения артериального

давления действие регуляторных механиз-

мов привело бы к еще большему его сниже-

нию,

а в случае повышения — к еще боль-

шему его увеличению. Примером положи-

тельной обратной связи является усиление

начавшейся секреции пищеварительных

соков в желудке после приема пищи, что

осуществляется с помощью продуктов гид-

ролиза, всосавшихся в кровь.

В качестве примера регуляции с положитель-

ной обратной связью называют также развитие

быстрой деполяризации мембраны во время по-

тенциала действия (взаимоусиление деполяриза-

ции и проницаемости мембраны для Na

+

— см.

раздел 4.3). Однако это некорректно, так как дан-

ный пример вообще не демонстрирует какого-

либо типа регуляции функций органов или систем

организма.

Таким образом, функциональные систе-

мы поддерживают своими саморегуляторны-

ми механизмами основные показатели внут-

ренней среды в диапазоне колебаний, не на-

рушающих оптимального хода жизнедея-

тельности организма. Из этого вытекает, что

представление о показателях внутренней

среды организма как стабильных величинах

относительно. Вместе с тем выделяют

«жесткие» показатели, которые поддержи-

ваются соответствующими функциональны-

ми системами на сравнительно фиксирован-

ном уровне и отклонение которых от этого

уровня оказывается минимальным, так как

чревато серьезными нарушениями метабо-

лизма. Выделяют также «пластичные», «мяг-

кие» показатели, отклонение которых от оп-

тимального уровня допускается в широком

физиологическом диапазоне. Примерами

«жестких» показателей являются уровень ос-

мотического давления, величина рН; «плас-

тичных» — величины кровяного давления,

температуры, концентрация питательных ве-

ществ крови.

В учебной и научной литературе встречаются

также понятия «установочная точка» и «заданное

значение» того или иного параметра. Эти понятия

позаимствованы из технических дисциплин. От-

клонение параметра от заданной величины в тех-

ническом устройстве немедленно включает регу-

ляторные механизмы, возвращающие ее парамет-

ры к «заданному значению». В технике подобная

постановка вопроса о «заданном значении» впол-

не уместна. Эту «установочную точку» задает кон-

структор. В организме же имеет место не «задан-

ное значение» или «установочная точка», а опре-

деленное значение его показателей, в том числе и

постоянная температура тела человека и высших

животных. Определенный уровень показателей

организма обеспечивает относительно независи-

мый (свободный) образ жизни. Этот уровень

сформировался в процессе эволюции; сформиро-

вались и механизмы их регуляции. Поэтому поня-

тия «установочная точка» или «заданное значе-

ние» следует признать некорректными в физиоло-

гии. Имеется общепринятое понятие

—

гомеоста-

зис,

т.е. постоянство внутренней среды организ-

ма, которое подразумевает постоянство различ-

ных показателей организма. Поддержание этого

динамического постоянства (все показатели ко-

леблются: одни больше, другие

—

меньше) и обес-

печивается всеми регуляторными механизмами.

2.

Регуляция по

опережению

заключается в

том, что регулирующие механизмы включа-

ются до реального изменения параметра ре-

гулируемого процесса (показателя) на основе

информации, поступающей в нервный центр

функциональной системы и сигнализирую-

щей о возможном изменении регулируемого

процесса (показателя) в будущем. Например,

терморецепторы (детекторы температуры),

находящиеся внутри тела, обеспечивают кон-

троль за температурой внутренних областей

тела. Терморецепторы кожи в основном иг-

рают роль детекторов температуры окружаю-

щей среды (возмущающий фактор). При зна-

чительных отклонениях температуры окру-

жающей среды создаются предпосылки воз-

можного изменения температуры внутренней

среды организма. Однако в норме этого не

происходит, так как импульсация от термо-

рецепторов кожи, непрерывно поступая в ги-

поталамический терморегуляторный центр,

позволяет ему произвести изменения работы

эффекторов системы до момента реального

изменения температуры внутренней среды

организма. Усиление вентиляции легких при

физической нагрузке начинается раньше уве-

личения потребления кислорода и накопле-

ния угольной кислоты в крови человека. Это

осуществляется благодаря афферентной им-

пульсации от проприорецепторов активно

работающих мышц к моторным центрам и

взаимодействию их с дыхательным центром.

43

Следовательно, импульсация от проприоре-

цепторов выступает как фактор, организую-

щий перестройку работы функциональной

системы, поддерживающей оптимальный для

метаболизма уровень рН внутренней среды и

содержание 0

2

и С0

2

с опережением.

Регуляция по опережению может реализо-

ваться с помощью механизма

условного

реф-

лекса. Показано, что у кондукторов товарных

поездов в зимнее время резко нарастает про-

изводство тепла по мере удаления от станции

отправления, где кондуктор находился в теп-

лой комнате. На обратном пути, по мере при-

ближения к станции, производство тепла в

организме отчетливо снижается, хотя в обоих

случаях кондуктор подвергается одинаково

интенсивному охлаждению, а все физические

условия отдачи тепла не меняются (А.Д.Сло-

ним).

Благодаря динамической организации ре-

гуляторных механизмов функциональные

системы обеспечивают исключительную ус-

тойчивость метаболических реакций орга-

низма как в состоянии покоя, так и в состоя-

нии его повышенной активности в среде

обитания.

Раздел II

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ

Глава 4

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ

4.1.

ОТКРЫТИЕ «ЖИВОТНОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА» И ЕГО СУЩНОСТЬ

А. Наблюдение биоэлектрических явлений.

В конце XVIII в. (1786 г.) профессор анато-

мии Болонского университета Луиджи Галь-

вани провел ряд опытов, положивших начало

целенаправленным исследованиям биоэлект-

рических явлений. В первом опыте, подвеши-

вая препарат обнаженных задних лапок лягу-

шек с помощью медного крючка на железной

решетке, Л.Гальвани обнаружил, что всякий

раз при касании мышцами решетки они от-

четливо сокращались. Л.Гальвани высказал

предположение о том, что сокращение мышц

является следствием воздействия на них

электричества, источником которого высту-

пают «животные ткани» — мышцы и нервы.

Однако другой итальянский исследователь

—

физик и физиолог Вольта оспорил это заклю-

чение. По его мнению, причиной сокраще-

ния мышц был электрический ток, возни-

кающий в области контакта двух разнород-

ных металлов (медь и железо — гальваничес-

кая пара) с тканями лягушки. С целью про-

верки своей гипотезы Л.Гальвани поставил

второй опыт, в котором нерв нервно-мышеч-

ного препарата набрасывался на мышцу

стеклянным крючком так, чтобы он касался

поврежденного и неповрежденного ее участ-

ков.

В этом случае мышца также сокраща-

лась.

Второй опыт Л.Гальвани считается

опытом, в котором были получены абсолютные

доказательства существования «животного

электричества».

Б.

Регистрация биоэлектрических явлений

впервые осуществлена с помощью гальвано-

метра, одна из клемм которого присоединя-

лась к поврежденному участку мышцы, дру-

гая — к неповрежденному [Маттеучи, 1838],

при этом стрелка гальванометра отклоня-

лась.

Размыкание цепи гальванометра со-

провождалось возвращением стрелки гальва-

нометра в прежнее (нулевое) положение.

В настоящее время существует много раз-

личных вариантов регистрации биоэлектри-

ческих явлений, но их можно объединить в

две основные группы: по местоположению

электродов (внутриклеточное и внеклеточ-

ное отведения) и по числу отводящих элек-

тродов (монополярное, биполярное, мульти-

полярное отведения). Электроды могут быть

металлическими и стеклянными. В случае

монополярного отведения один электрод ак-

тивный, второй — индифферентный, его

площадь в десятки раз больше активного

электрода. При внутриклеточном отведении

применяется стеклянный микроэлектрод,ко-

торый представляет собой микропипетку с

диаметром кончика 0,5—1 мкм (рис. 4.1, 2).

Микроэлектрод заполняется 3 М КС1. В ши-

рокую часть микроэлектрода вставляется се-

ребряная проволочка, соединяемая с реги-

стрирующим устройством. Индифферент-

ным внеклеточным электродом является

хлорированная серебряная пластинка. При

внутриклеточном отведении клетка способ-

на функционировать в течение нескольких

часов. Микроэлектродный способ регистра-

ции биопотенциалов обеспечил изучение

механизмов создания электрических зарядов

клеткой, возникновения возбуждения в жи-

вых клетках. Однако еще задолго до появ-

ления микроэлектродной техники (конец

XIX в.) стало ясно, что «животное электри-

чество» обусловлено процессами, происхо-

дящими на клеточной мембране (Герман,

Дюбуа-Реймон, Бернштейн). В настоящее

время достаточно хорошо изучены механиз-

мы формирования мембранного потенциала

покоя (ПП) и потенциала действия (ПД),

т.е.

процесса возбуждения клетки.

В.

Сущность процесса возбуждения за-

ключается в следующем. Все клетки орга-

низма имеют электрический заряд, обеспе-

чиваемый неодинаковой концентрацией

анионов и катионов внутри и вне клетки.

Различная концентрация анионов и катио-

нов внутри и вне клетки является следстви-

ем работы ионных насосов и неодинаковой

проницаемости клеточной мембраны для

разных ионов. Однако свойства мембран

возбудимых клеток существенно отличаются

от таковых невозбудимых клеток. При дей-

46

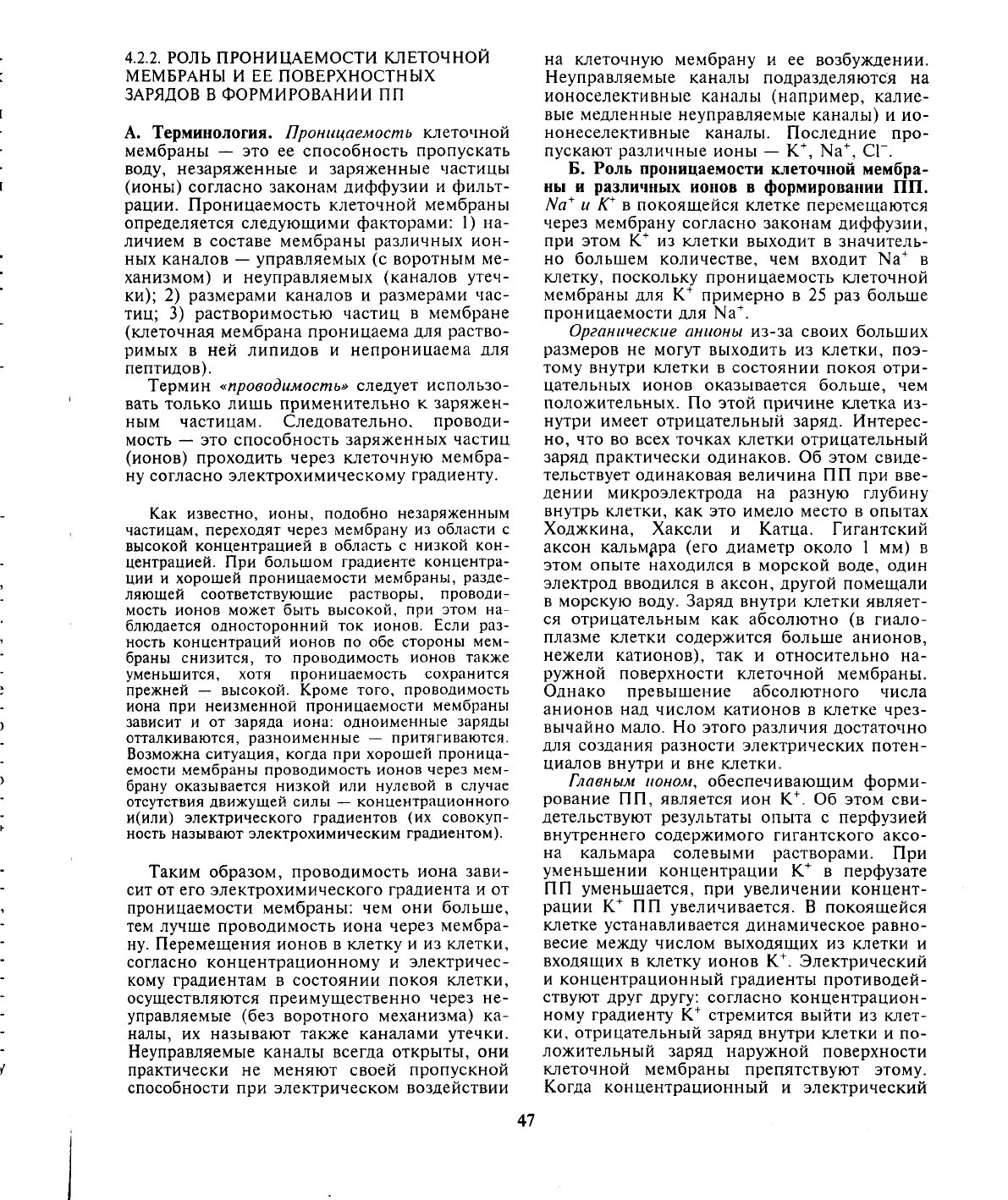

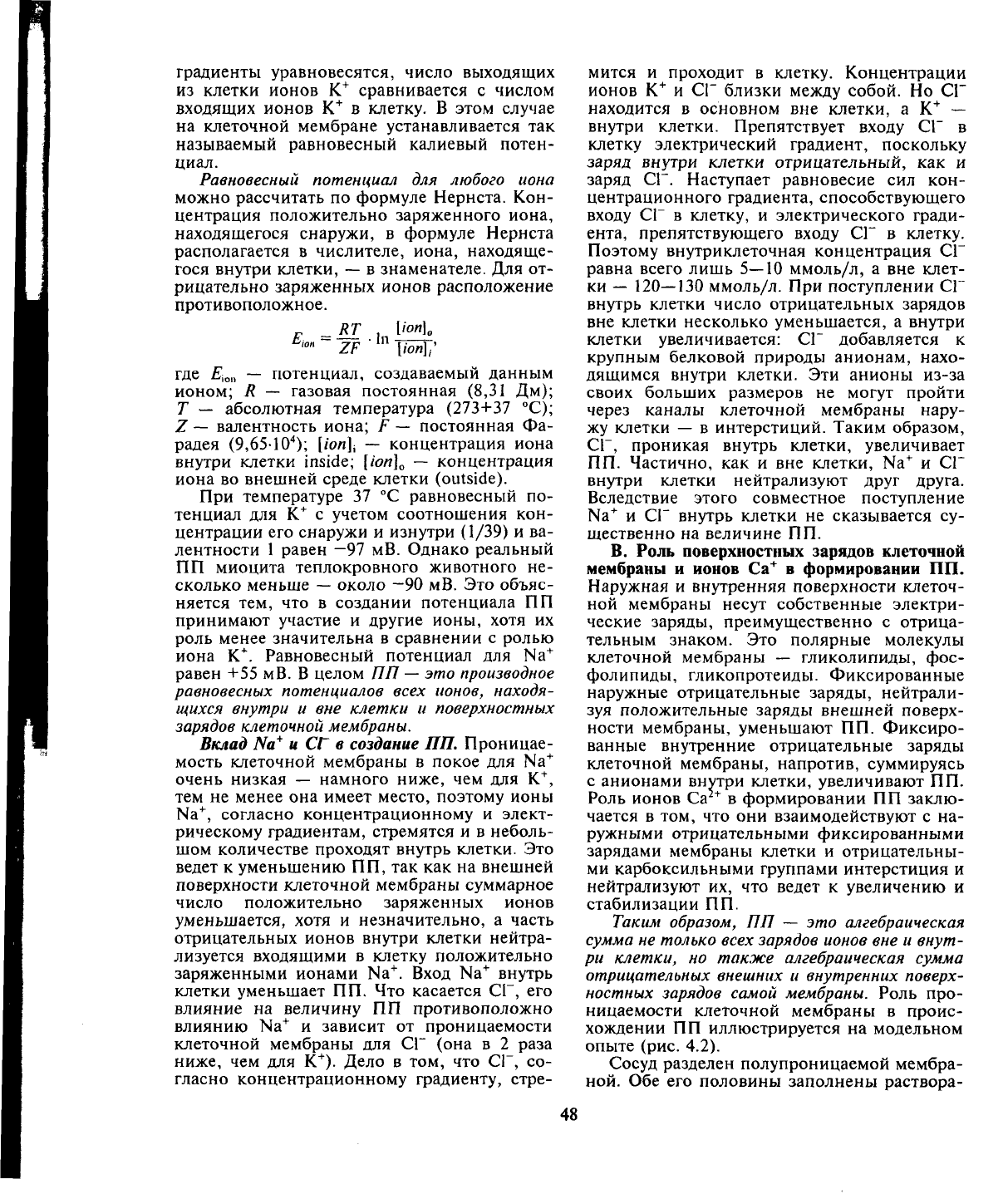

Рис. 4.1. Потенциал покоя возбудимой клетки (А)

и схема его регистрации (Б).

1

—

клетка;

2 —

микроэлектрод;

3 —

регистрирующее уст-

ройство.

ствии раздражителя на клетку возбудимой

ткани изменяется проницаемость ее мембра-

ны (обычно сначала для Na

+

и быстро воз-

вращается к норме, затем для К

+

и быстро

возвращается к норме), вследствие чего

ионы быстро перемещаются согласно эле-

ктрохимическому градиенту (совокупность

концентрационного и электрического гради-

ентов) — это и есть процесс возбуждения.

Его основой является потенциал покоя

(мембранный потенциал).

4.2.

ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ (ПП)

4.2.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА

ФОРМИРОВАНИЯ ПП

Потенциал покоя

—

относительно стабильная

разность электрических потенциалов между

наружной и внутренней сторонами клеточ-

ной мембраны. Его величина обычно варьи-

рует в пределах 30—90 мВ (в волокнах ске-

летной мышцы — 60—90 мВ, в нервных клет-

ках — 50—80 мВ, в гладких мышцах — 30—

70 мВ, в сердечной мышце — 80—90 мВ).

При регистрации ПП луч осциллографа во

время прокола мембраны клетки микро-

электродом скачком отклоняется и показы-

вает отрицательный заряд внутри.

ПП играет исключительно важную роль в

жизнедеятельности самой клетки и организ-

ма в целом, поскольку является основой для

возникновения возбуждения (потенциала

действия), с помощью которого нервная сис-

тема воспринимает и перерабатывает инфор-

мацию, регулирует деятельность внутренних

органов и опорно-двигательного аппарата

посредством запуска процессов возбуждения

и сокращения в мышце. Нарушение процес-

сов возбуждения в кардиомиоцитах ведет к

остановке сердца.

Согласно мембранно-ионной теории

[Бернштейн, Ходжкин, Хаксли, Катц, 1902—

1952],

непосредственной причиной формиро-

вания ПП является неодинаковая концентра-

ция анионов и катионов внутри и вне клетки

(табл. 4.1).

Таблица 4.1. Внутри- и внеклеточные концент-

рации ионов

(ммоль

л

-1

) в мышечных клетках го-

мойотермных животных (А

-

— высокомолекуляр-

ные внутриклеточные анионы)

Внутриклеточная

концентрация

Na

+

К

+

Са

2+

СГ

НСОз

А"

12

155

1(Г

8

-1(Г

7

4

8

155

Внеклеточная

концентрация

Na

+

К

+

Са

2+

СГ

НСОз

145

4

2

120-130

27

Прочие катионы 5

В нервных и мышечных клетках концент-

рация К

+

внутри клетки в 30—40 раз больше,

чем вне клетки; концентрация Na

+

вне клет-

ки в 10—12 раз больше, нежели в клетке.

Ионов СГ вне клетки в 30—50 раз больше,

чем внутри клетки. В клетке имеется неболь-

шое количество ионов Mg

2+

. Кальций в сво-

бодном состоянии находится в основном вне

клетки. Он содержится также в эндоплазма-

тическом ретикулуме; в гиалоплазме его

очень мало. Это обусловливается отчасти ак-

тивным транспортом Са

2+

наружу через кле-

точную мембрану, отчасти поглощением его

эндоплазматическим ретикулумом (это резе-

рвуар для Са

2+

) и другими органеллами, на-

пример митохондриями, связыванием Са

2+

цитратом, глутаматом.

В клетке находятся также крупномолеку-

лярные анионы; главным образом это отри-

цательно заряженные белковые молекулы,

например глутамат, аспартат, а также органи-

ческие фосфаты. Различные ионы распреде-

лены неравномерно по обе стороны клеточ-

ной мембраны, во-первых, вследствие неоди-

наковой проницаемости клеточной мембра-

ны для различных ионов, во-вторых — в ре-

зультате работы ионных насосов, транспор-

тирующих ионы в клетку и из клетки вопре-

ки концентрационному и электрическому

градиентам.

46

4.2.2.

РОЛЬ ПРОНИЦАЕМОСТИ КЛЕТОЧНОЙ

МЕМБРАНЫ И ЕЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ

ЗАРЯДОВ

В

ФОРМИРОВАНИИ ПП

А. Терминология. Проницаемость клеточной

мембраны — это ее способность пропускать

воду, незаряженные и заряженные частицы

(ионы) согласно законам диффузии и фильт-

рации. Проницаемость клеточной мембраны

определяется следующими факторами: 1) на-

личием в составе мембраны различных ион-

ных каналов

—

управляемых (с воротным ме-

ханизмом) и неуправляемых (каналов утеч-

ки);

2) размерами каналов и размерами час-

тиц; 3) растворимостью частиц в мембране

(клеточная мембрана проницаема для раство-

римых в ней липидов и непроницаема для

пептидов).

Термин «проводимость» следует использо-

вать только лишь применительно к заряжен-

ным частицам. Следовательно, проводи-

мость — это способность заряженных частиц

(ионов) проходить через клеточную мембра-

ну согласно электрохимическому градиенту.

Как известно, ионы, подобно незаряженным

частицам, переходят через мембрану из области с

высокой концентрацией в область с низкой кон-

центрацией. При большом градиенте концентра-

ции и хорошей проницаемости мембраны, разде-

ляющей соответствующие растворы, проводи-

мость ионов может быть высокой, при этом на-

блюдается односторонний ток ионов. Если раз-

ность концентраций ионов по обе стороны мем-

браны снизится, то проводимость ионов также

уменьшится, хотя проницаемость сохранится

прежней — высокой. Кроме того, проводимость

иона при неизменной проницаемости мембраны

зависит и от заряда иона: одноименные заряды

отталкиваются, разноименные — притягиваются.

Возможна ситуация, когда при хорошей проница-

емости мембраны проводимость ионов через мем-

брану оказывается низкой или нулевой в случае

отсутствия движущей силы

—

концентрационного

и(или) электрического градиентов (их совокуп-

ность называют электрохимическим градиентом).

Таким образом, проводимость иона зави-

сит от его электрохимического градиента и от

проницаемости мембраны: чем они больше,

тем лучше проводимость иона через мембра-

ну. Перемещения ионов в клетку и из клетки,

согласно концентрационному и электричес-

кому градиентам в состоянии покоя клетки,

осуществляются преимущественно через не-

управляемые (без воротного механизма) ка-

налы, их называют также каналами утечки.

Неуправляемые каналы всегда открыты, они

практически не меняют своей пропускной

способности при электрическом воздействии

на клеточную мембрану и ее возбуждении.

Неуправляемые каналы подразделяются на

ионоселективные каналы (например, калие-

вые медленные неуправляемые каналы) и ио-

нонеселективные каналы. Последние про-

пускают различные ионы — К

+

, Na

+

, СГ.

Б.

Роль проницаемости клеточной мембра-

ны и различных ионов в формировании ПП.

Na

+

и К

+

в покоящейся клетке перемещаются

через мембрану согласно законам диффузии,

при этом К

+

из клетки выходит в значитель-

но большем количестве, чем входит Na

+

в

клетку, поскольку проницаемость клеточной

мембраны для К

+

примерно в 25 раз больше

проницаемости для Na

+

.

Органические анионы из-за своих больших

размеров не могут выходить из клетки, поэ-

тому внутри клетки в состоянии покоя отри-

цательных ионов оказывается больше, чем

положительных. По этой причине клетка из-

нутри имеет отрицательный заряд. Интерес-

но,

что во всех точках клетки отрицательный

заряд практически одинаков. Об этом свиде-

тельствует одинаковая величина ПП при вве-

дении микроэлектрода на разную глубину

внутрь клетки, как это имело место в опытах

Ходжкина, Хаксли и Катца. Гигантский

аксон кальмара (его диаметр около 1 мм) в

этом опыте находился в морской воде, один

электрод вводился в аксон, другой помещали

в морскую воду. Заряд внутри клетки являет-

ся отрицательным как абсолютно (в гиало-

плазме клетки содержится больше анионов,

нежели катионов), так и относительно на-

ружной поверхности клеточной мембраны.

Однако превышение абсолютного числа

анионов над числом катионов в клетке чрез-

вычайно мало. Но этого различия достаточно

для создания разности электрических потен-

циалов внутри и вне клетки.

Главным ионом, обеспечивающим форми-

рование ПП, является ион К

+

. Об этом сви-

детельствуют результаты опыта с перфузией

внутреннего содержимого гигантского аксо-

на кальмара солевыми растворами. При

уменьшении концентрации К

+

в перфузате

ПП уменьшается, при увеличении концент-

рации К

+

ПП увеличивается. В покоящейся

клетке устанавливается динамическое равно-

весие между числом выходящих из клетки и

входящих в клетку ионов К

+

. Электрический

и концентрационный градиенты противодей-

ствуют друг другу: согласно концентрацион-

ному градиенту К

+

стремится выйти из клет-

ки,

отрицательный заряд внутри клетки и по-

ложительный заряд наружной поверхности

клеточной мембраны препятствуют этому.

Когда концентрационный и электрический

47

градиенты уравновесятся, число выходящих

из клетки ионов К

+

сравнивается с числом

входящих ионов К

+

в клетку. В этом случае

на клеточной мембране устанавливается так

называемый равновесный калиевый потен-

циал.

Равновесный потенциал для любого иона

можно рассчитать по формуле Нернста. Кон-

центрация положительно заряженного иона,

находящегося снаружи, в формуле Нернста

располагается в числителе, иона, находяще-

гося внутри клетки, — в знаменателе. Для от-

рицательно заряженных ионов расположение

противоположное.

F =

ЛГ . [ion]

0

где E

ion

— потенциал, создаваемый данным

ионом; R — газовая постоянная (8,31 Дм);

Т — абсолютная температура (273+37 °С);

Z

—

валентность иона; F

—

постоянная Фа-

радея (9,65-Ю

4

); [ion\

{

— концентрация иона

внутри клетки inside; [ion]

0

— концентрация

иона во внешней среде клетки (outside).

При температуре 37 °С равновесный по-

тенциал для К

+

с учетом соотношения кон-

центрации его снаружи и изнутри (1/39) и ва-

лентности 1 равен —97 мВ. Однако реальный

ПП миоцита теплокровного животного не-

сколько меньше — около —90 мВ. Это объяс-

няется тем, что в создании потенциала ПП

принимают участие и другие ионы, хотя их

роль менее значительна в сравнении с ролью

иона К

+

. Равновесный потенциал для Na

+

равен +55 мВ. В целом ПП

—

это производное

равновесных потенциалов всех ионов, находя-

щихся внутри и вне клетки и поверхностных

зарядов клеточной мембраны.

Вклад Na

+

и СГ в создание ПП. Проницае-

мость клеточной мембраны в покое для Na

+

очень низкая — намного ниже, чем для К

+

,

тем не менее она имеет место, поэтому ионы

Na

+

, согласно концентрационному и элект-

рическому градиентам, стремятся и в неболь-

шом количестве проходят внутрь клетки. Это

ведет к уменьшению ПП, так как на внешней

поверхности клеточной мембраны суммарное

число положительно заряженных ионов

уменьшается, хотя и незначительно, а часть

отрицательных ионов внутри клетки нейтра-

лизуется входящими в клетку положительно

заряженными ионами Na

+

. Вход Na

+

внутрь

клетки уменьшает ПП. Что касается СГ, его

влияние на величину ПП противоположно

влиянию Na

+

и зависит от проницаемости

клеточной мембраны для СГ (она в 2 раза

ниже, чем для К

+

). Дело в том, что СГ, со-

гласно концентрационному градиенту, стре-

мится и проходит в клетку. Концентрации

ионов К

+

и СГ близки между собой. Но СГ

находится в основном вне клетки, а К

+

—

внутри клетки. Препятствует входу СГ в

клетку электрический градиент, поскольку

заряд внутри клетки отрицательный, как и

заряд СГ. Наступает равновесие сил кон-

центрационного градиента, способствующего

входу СГ в клетку, и электрического гради-

ента, препятствующего входу СГ в клетку.

Поэтому внутриклеточная концентрация СГ

равна всего лишь 5—10 ммоль/л, а вне клет-

ки — 120—130 ммоль/л. При поступлении СГ

внутрь клетки число отрицательных зарядов

вне клетки несколько уменьшается, а внутри

клетки увеличивается: СГ добавляется к

крупным белковой природы анионам, нахо-

дящимся внутри клетки. Эти анионы из-за

своих больших размеров не могут пройти

через каналы клеточной мембраны нару-

жу клетки — в интерстиций. Таким образом,

СГ,

проникая внутрь клетки, увеличивает

ПП. Частично, как и вне клетки, Na

+

и СГ

внутри клетки нейтрализуют друг друга.

Вследствие этого совместное поступление

Na

+

и СГ внутрь клетки не сказывается су-

щественно на величине ПП.

В.

Роль поверхностных зарядов клеточной

мембраны и ионов Са

+

в формировании ПП.

Наружная и внутренняя поверхности клеточ-

ной мембраны несут собственные электри-

ческие заряды, преимущественно с отрица-

тельным знаком. Это полярные молекулы

клеточной мембраны — гликолипиды, фос-

фолипиды, гликопротеиды. Фиксированные

наружные отрицательные заряды, нейтрали-

зуя положительные заряды внешней поверх-

ности мембраны, уменьшают ПП. Фиксиро-

ванные внутренние отрицательные заряды

клеточной мембраны, напротив, суммируясь

с анионами внутри клетки, увеличивают ПП.

Роль ионов Са в формировании ПП заклю-

чается в том, что они взаимодействуют с на-

ружными отрицательными фиксированными

зарядами мембраны клетки и отрицательны-

ми карбоксильными группами интерстиция и

нейтрализуют их, что ведет к увеличению и

стабилизации ПП.

Таким образом, ПП — это алгебраическая

сумма не только всех зарядов ионов вне и внут-

ри клетки, но также алгебраическая сумма

отрицательных внешних и внутренних поверх-

ностных зарядов самой мембраны. Роль про-

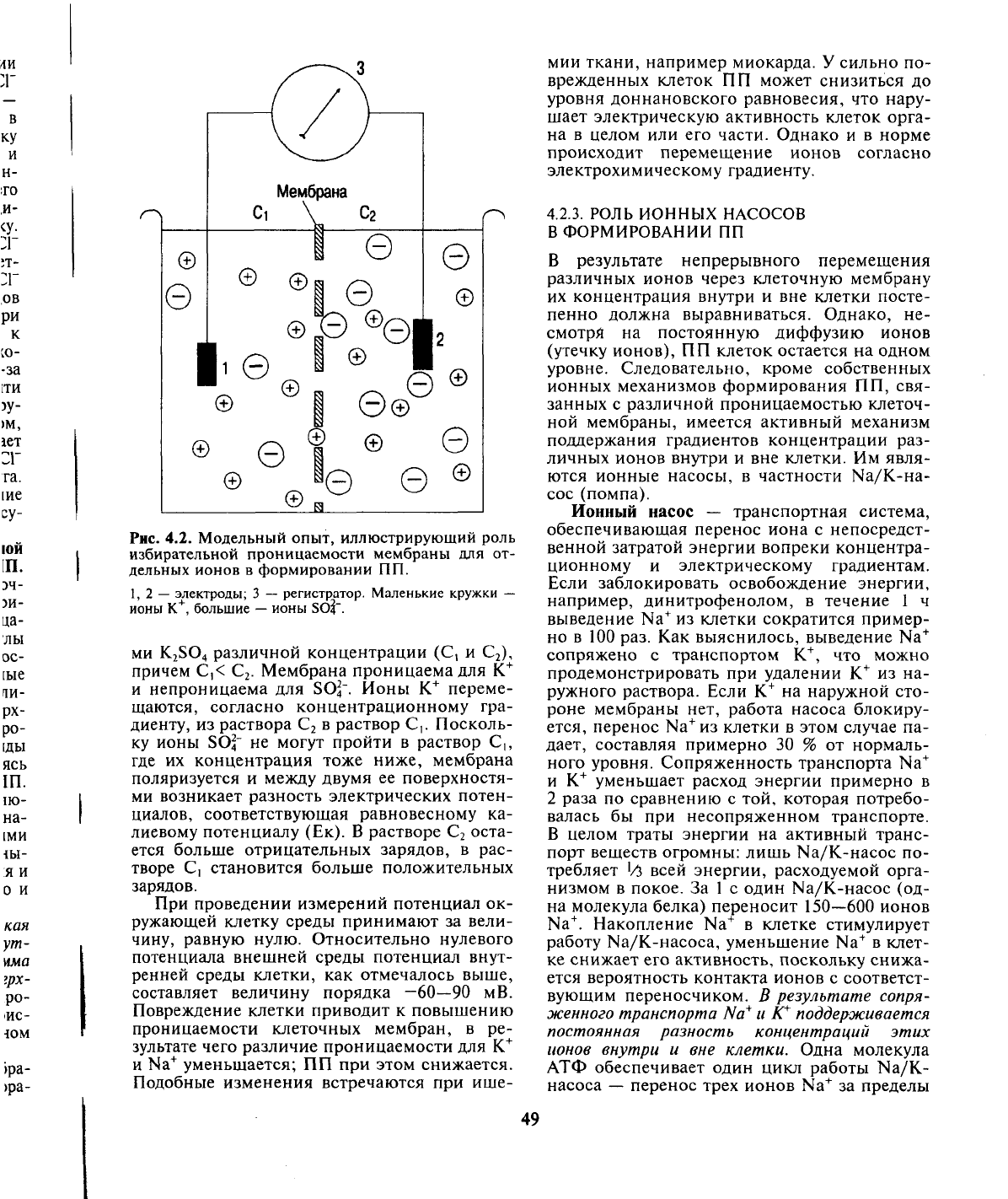

ницаемости клеточной мембраны в проис-

хождении ПП иллюстрируется на модельном

опыте (рис. 4.2).

Сосуд разделен полупроницаемой мембра-

ной. Обе его половины заполнены раствора-

48

г~л

Мембрана

Ci \ С

2

г^

Рис.

4.2. Модельный опыт, иллюстрирующий роль

избирательной проницаемости мембраны для от-

дельных ионов в формировании ПП.

1,2

—

электроды; 3

—

регистратор. Маленькие кружки

—

ионы К

+

, большие

—

ионы S03~.

ми K

2

S0

4

различной концентрации (С, и С

2

),

причем С,< С

2

. Мембрана проницаема для К

+

и непроницаема для SO^. Ионы К

+

переме-

щаются, согласно концентрационному гра-

диенту, из раствора С

2

в раствор С,. Посколь-

ку ионы SO4" не могут пройти в раствор С,,

где их концентрация тоже ниже, мембрана

поляризуется и между двумя ее поверхностя-

ми возникает разность электрических потен-

циалов, соответствующая равновесному ка-

лиевому потенциалу (Ек). В растворе С

2

оста-

ется больше отрицательных зарядов, в рас-

творе С, становится больше положительных

зарядов.

При проведении измерений потенциал ок-

ружающей клетку среды принимают за вели-

чину, равную нулю. Относительно нулевого

потенциала внешней среды потенциал внут-

ренней среды клетки, как отмечалось выше,

составляет величину порядка —60—90 мВ.

Повреждение клетки приводит к повышению

проницаемости клеточных мембран, в ре-

зультате чего различие проницаемости для К

+

и Na

+

уменьшается; ПП при этом снижается.

Подобные изменения встречаются при ише-

мии ткани, например миокарда. У сильно по-

врежденных клеток ПП может снизиться до

уровня доннановского равновесия, что нару-

шает электрическую активность клеток орга-

на в целом или его части. Однако и в норме

происходит перемещение ионов согласно

электрохимическому градиенту.

4.2.3.

РОЛЬ ИОННЫХ НАСОСОВ

В

ФОРМИРОВАНИИ ПП

В результате непрерывного перемещения

различных ионов через клеточную мембрану

их концентрация внутри и вне клетки посте-

пенно должна выравниваться. Однако, не-

смотря на постоянную диффузию ионов

(утечку ионов), ПП клеток остается на одном

уровне. Следовательно, кроме собственных

ионных механизмов формирования ПП, свя-

занных с различной проницаемостью клеточ-

ной мембраны, имеется активный механизм

поддержания градиентов концентрации раз-

личных ионов внутри и вне клетки. Им явля-

ются ионные насосы, в частности Na/K-на-

сос (помпа).

Ионный насос — транспортная система,

обеспечивающая перенос иона с непосредст-

венной затратой энергии вопреки концентра-

ционному и электрическому градиентам.

Если заблокировать освобождение энергии,

например, динитрофенолом, в течение 1 ч

выведение Na

+

из клетки сократится пример-

но в 100 раз. Как выяснилось, выведение Na

+

сопряжено с транспортом К

+

, что можно

продемонстрировать при удалении К

+

из на-

ружного раствора. Если К

+

на наружной сто-

роне мембраны нет, работа насоса блокиру-

ется, перенос Na

+

из клетки в этом случае па-

дает, составляя примерно 30 % от нормаль-

ного уровня. Сопряженность транспорта Na

+

и К

+

уменьшает расход энергии примерно в

2 раза по сравнению с той, которая потребо-

валась бы при несопряженном транспорте.

В целом траты энергии на активный транс-

порт веществ огромны: лишь Na/K-насос по-

требляет

l

/i всей энергии, расходуемой орга-

низмом в покое. За 1 с один Na/K-насос (од-

на молекула белка) переносит 150—600 ионов

Na

+

. Накопление Na

+

в клетке стимулирует

работу Na/K-насоса, уменьшение Na

+

в клет-

ке снижает его активность, поскольку снижа-

ется вероятность контакта ионов с соответст-

вующим переносчиком. В результате сопря-

женного

транспорта Na

+

и К

+

поддерживается

постоянная разность концентраций этих

ионов внутри и вне клетки. Одна молекула

АТФ обеспечивает один цикл работы Na/K-

насоса — перенос трех ионов Na

+

за пределы

49

клетки и двух ионов К

+

внутрь клетки. Асим-

метричный перенос ионов Na/K-насосом

поддерживает избыток положительно заря-

женных частиц на наружной поверхности

клеточной мембраны и отрицательных заря-

дов внутри клетки, что позволяет считать

Na/K-насос структурой электрогенной, до-

полнительно увеличивающей ПП примерно

на 5—10 мВ (в среднем около 10 % у разных

возбудимых клеток — у одних больше, у дру-

гих меньше). Данный факт свидетельствует о

том, что решающим фактором в формирова-

нии ПП является селективная проницае-

мость клеточной мембраны для разных

ионов. Если уравнять проницаемость клеточ-

ной мембраны для всех ионов, то ПП будет

составлять только 5—10 мВ — за счет работы

N/K-помпы.

Нормальная величина ПП является необ-

ходимым условием возникновения процесса

возбуждения клетки, т.е. возникновения и

распространения потенциала действия, ини-

циирующего специфическую деятельность

клетки.

4.3.

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЙСТВИЯ (ПД)

4.3.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

А. Характеристика потенциала действия. ПД

—

это электрофизиологический процесс, выра-

жающийся в быстром колебании мембранно-

го потенциала покоя вследствие перемеще-

ния ионов в клетку и из клетки и способный

распространяться без декремента (без затуха-

ния).

ПД обеспечивает передачу сигналов

между нервными клетками, нервными цент-

рами и рабочими органами, в мышцах ПД

обеспечивает процесс электромеханического

сопряжения. Схематично ПД представлен на

рис.

4.3, А.

Величина ПД колеблется в пределах 80—

130 мВ, длительность пика ПД нервного во-

локна — 0,5—1 мс, волокна скелетной

мышцы — до 10 мс с учетом замедления ре-

поляризации в конце ее. Длительность ПД

сердечной мышцы —300—400 мс. Амплитуда

ПД не зависит от силы раздражения — она

всегда максимальна для данной клетки в

/ конкретных условиях: ПД подчиняется зако-

J ну «все или ничего», но не подчиняется зако-

ну силовых отношений — закону силы. ПД

либо совсем не возникает при раздражении

клетки, если оно мало, либо достигает мак-

симальной величины, если раздражение яв-

ляется пороговым или сверхпороговым. Сле-

дует отметить, что слабое (подпороговое)

раздражение может вызвать локальный потен-

циал.

Он подчиняется закону силы: с увели-

чением силы стимула величина его возраста-

ет. В составе ПД различают три фазы: 1

—

де-

поляризацию, т.е. исчезновение заряда клет-

ки — уменьшение мембранного потенциала

до нуля; 2 — инверсию, т.е. изменение знака

заряда клетки на обратный, когда внутренняя

сторона мембраны клетки заряжается поло-

жительно, а внешняя — отрицательно (лат.

inversio — переворачивание); 3 — реполяри-

зацию, т.е. восстановление исходного заряда

клетки, когда внутренняя поверхность кле-

точной мембраны снова заряжается отрица-

тельно, а наружная — положительно.

Б.

Механизм возникновения ПД. Если дей-

ствие раздражителя на клеточную мембрану

приводит к началу развития ПД, далее сам

процесс развития ПД вызывают фазовые из-

менения проницаемости клеточной мембра-

ны,

что обеспечивает быстрое движение Na

+

в клетку, а К

+

— из клетки. Это наиболее

часто встречаемый вариант возникновения

ПД. Величина мембранного потенциала при

этом сначала уменьшается, а затем снова

восстанавливается до исходного уровня. На

экране осциллографа отмеченные изменения

мембранного потенциала предстают в виде

пикового потенциала — ПД. Он возникает

вследствие накопленных и поддерживаемых

ионными насосами градиентов концентра-

ций ионов внутри и вне клетки, т.е. за счет

потенциальной энергии в виде электрохими-

ческих градиентов ионов. Если заблокиро-

вать процесс выработки энергии, потенциа-

лы действия некоторый период времени

будут возникать. Но после исчезновения гра-

диентов концентраций ионов (устранения

потенциальной энергии) клетка генерировать

ПД не будет. Рассмотрим фазы ПД.

Существует много различных названий фаз ПД

(единого мнения не сложилось): 1) местное воз-

буждение — пик ПД — следовые потенциалы;

2) фаза нарастания

—

фаза спада

—

следовые по-

тенциалы; 3) деполяризация — овершут (пере-

хлест, превышение, перелет), причем эта фаза в

свою очередь делится на две части: восходящая

(инверсия, лат. inversio — переворачивание) и

нисходящая (реверсия, лат. reversio

—

возврат)

—

реполяризация. Но и здесь очевидны несколько

противоречий. Например, деполяризацией назы-

вают всю восходящую часть ПД, однако она

включает не только процесс деполяризации, но и

реполяризации с обратным знаком. Имеются и

другие названия. Наиболее корректны названия

фаз ПД, в которых заложена общая идея, напри-

мер изменение заряда клетки. 1) фаза деполяриза-

ции — процесс исчезновения заряда клетки до

нуля; 2) фаза инверсии

—

изменение знака заряда

50