Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

назвать «следовым торможением»

—

как результат

следовой гиперполяризации нейрона. Пвссималь-

ное торможение (пессимум

Введенского),

наблюдае-

мое в эксперименте на нервно-мышечном пре-

парате, в ЦНС в физиологических условиях, по-

видимому, не встречается.

Б.

Роль торможения. 1. Оба известных

вида торможения со всеми их разновидностя-

ми выполняют охранительную роль. Отсутст-

вие торможения привело бы к истощению

медиаторов в аксонах нейронов и прекраще-

нию деятельности ЦНС. 2. Торможение игра-

ет важную роль в обработке поступающей в

ЦНС информации. Особенно ярко выражена

эта роль у пресинаптического торможения.

Оно более точно регулирует процесс возбуж-

дения, поскольку этим торможением могут

быть заблокированы отдельные нервные во-

локна. К одному возбуждающему нейрону

могут подходить сотни и тысячи импульсов

по разным терминалям. Вместе с тем число

дошедших до нейрона импульсов определяет-

ся пресинаптическим торможением. Тормо-

жение латеральных путей обеспечивает вы-

деление существенных сигналов из фона.

3.

Поскольку блокада торможения ведет к

широкой иррадиации возбуждения и судоро-

гам (например, при выключении пресинап-

тического торможения бикукуллином), сле-

дует признать, что торможение является важ-

ным фактором обеспечения

координационной

деятельности ЦНС.

7.9. КООРДИНАЦИОННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦНС

Координационная деятельность ЦНС — это

согласование деятельности различных отде-

лов ЦНС с помощью упорядочения распро-

странения возбуждения между ними. Осно-

вой координационной деятельности ЦНС яв-

ляется взаимодействие процессов возбужде-

ния и торможения. Если выключить один из

этих процессов, деятельность организма на-

рушается. Например, при блокаде процессов

возбуждения в ЦНС с помощью эфира ля-

гушка становится обездвиженной, ее мышцы

теряют тонус. Активность лягушки полнос-

тью нарушается. Если выключить процесс

торможения в ЦНС, например, введением

стрихнина (блокатора постсинаптического

торможения) деятельность организма также

становится нарушенной, но уже по другой

причине — в результате беспрепятственной

иррадиации по ЦНС процессов возбуждения.

В этом случае нарушается двигательная ак-

тивность из-за расстройства элементарных

координации на уровне спинного мозга, от-

ветственных за поочередное возбуждение и

торможение спинальных мотонейронов, кон-

тролирующих работу мышц.

Итак, взаимодействие возбуждения и тор-

можения — основа координационной дея-

тельности ЦНС. Вместе с тем следует обра-

тить внимание на ряд факторов, обеспечива-

ющих возможность такого взаимодействия, а

также придающих ему приспособительный ха-

рактер, ориентированный на поддержание

оптимальных режимов функционирования

систем организма. Основными из этих фак-

торов являются следующие.

А. Фактор структурно-функциональной

связи — это наличие между отделами ЦНС,

между ЦНС и различными органами функ-

циональной связи, обеспечивающей преиму-

щественное распространение возбуждения

между ними. Имеется несколько вариантов

подобной связи.

1.

Прямая связь — управление другим

центром (ядром) или рабочим органом с по-

мощью посылки к ним эфферентных им-

пульсов (команд). Например, нейроны дыха-

тельного центра продолговатого мозга посы-

лают импульсы к сс-мотонейронам спинного

мозга, от которых нервные импульсы посту-

пают к дыхательным мышцам. Мозжечок по-

сылает импульсы к ядрам ствола мозга и т.д.

2.

Обратная связь (обратная афферента-

ция) — управление нервным центром или ра-

бочим органом с помощью афферентных им-

пульсов, поступающих от них. В данном слу-

чае центр имеет, естественно, и прямую связь

с образованиями, функцию которых контро-

лирует, но обратная афферентация делает

прямую связь более совершенной в функцио-

нальном отношении (принцип обратной

связи в регуляции функций организма). Если

нарушить прямую связь центра с регулируе-

мым центром или органом, то управление ста-

новится вообще невозможным. Если же нару-

шить только обратную связь, управление

сильно страдает. Денервация, например, аор-

тальной и синокаротидной рефлексогенных

зон (нарушение принципа обратной связи)

ведет к развитию гипертонии — увеличению

артериального давления. Деафферентация ко-

нечности ведет к нарушению ее управления.

Если, например, перерезать задние корешки

спинного мозга, обеспечивающие чувстви-

тельную иннервацию одной из конечностей у

собаки, то эта конечность может совершать

движения в ритме дыхания и жевания. При

нарушении обратной связи становится невоз-

можной регуляция функций по отклонению

(основной тип регуляции в организме).

Ill

3.

Реципрокная (сочетанная) связь — вид

функциональной связи, обеспечивающий

торможение центра-антагониста (см. рис.

8.2) при возбуждении центра-агониста. На-

пример, при вызове сгибательного рефлекса

конечности импульсы из рефлексогенной

зоны (кожа) поступают через вставочные

нейроны к мотонейронам центра мышц-сги-

бателей, а также одновременно — к центру-

антагонисту (мышц-разгибателей), но с

включением на пути тормозного нейрона,

который образует тормозный синапс на ней-

ронах центра-разгибателя. Мышцы-разгиба-

тели поэтому не сокращаются и не препятст-

вуют сгибанию конечности. Реципрокные

взаимоотношения между центрами встреча-

ются довольно широко. Так, при возбужде-

нии центра глотания тормозится центр жева-

ния, рефлекс глотания тормозит вдох, воз-

буждение центра вдоха тормозит центр вы-

доха.

4.

Принцип

модульной (ансамблевой) стру-

ктурно-функциональной организации ЦНС.

Каждый модуль (нейронный ансамбль) пред-

ставляет собой совокупность повторяющихся

локальных нейронных сетей, обрабатываю-

щих и передающих информацию с помощью

внутренних и внешних связей. Один модуль

может входить в состав различных функцио-

нальных образований. Основным функцио-

нальным признаком модульной организации

в деятельности мозга является локальный си-

нергизм реакций нейронов центральной части

ансамбля, окруженной зоной заторможенных

нейронов, — тормозная окантовка (А.Б.Ко-

ган,

О.Г.Чораян).

Б.

Фактор субординации — подчинение

нижележащих отделов ЦНС вышележащим.

Например, пирамидные клетки коры боль-

шого мозга, нейроны красного ядра управля-

ют активностью а- и у-мотонейронов спин-

ного мозга. В процессе эволюции наблюдает-

ся тенденция к увеличению роли вышележа-

щих отделов головного мозга в обеспечении

координированной деятельности нижележа-

щих центров (цефализация), причем с преоб-

ладанием тормозных влияний. Восходящие

влияния преимущественно возбуждающие.

В.

Фактор силы. Известно, что к одному и

тому же центру могут подходить пути от раз-

личных рефлексогенных зон {принцип общего

конечного пути). В случае их одномоментной

активации центр будет реагировать на более

сильное возбуждение.

Например, слабое раздражение кожи туловища

у собаки вызывает чесательный рефлекс нижней

конечности

—

собака почесывает кожу туловища.

После прекращения действия слабого раздражите-

ля и окончания чесательного рефлекса наносят

более сильное раздражение на эту же конечность,

вызывающее оборонительный рефлекс (сгибание

конечности), — организм избавляется от раздра-

жителя. После окончания оборонительного реф-

лекса наносят одновременно два раздражения,

каждое из которых в отдельности вызывает чеса-

тельный или оборонительный рефлексы. В пос-

леднем случае возникает только оборонительный

рефлекс, чесательный рефлекс оказывается затор-

моженным. Таким образом, в борьбе за общий ко-

нечный путь побеждает более сильное возбужде-

ние

—

более важная команда в биологическом от-

ношении.

Г.

Одностороннее проведение возбуждения

в химических синапсах ЦНС способствует

упорядочению распространения возбужде-

ния, ограничивая иррадиацию возбуждения в

ЦНС.

Д.

Феномен облегчения участвует в про-

цессах обеспечения координационной дея-

тельности ЦНС при выработке навыков. Не-

достаточно координированные движения в

начале выработки навыка постепенно стано-

вятся более точными — координированны-

ми.

Дополнительные, ненужные движения

постепенно устраняются. Возбуждение рас-

пространяется в ЦНС быстрее по проторен-

ным путям, возбудимость которых повышена

(см.

раздел 7.7).

Е.

Доминанта играет важную роль в коор-

динационной деятельности ЦНС. Доминан-

та — это стойкий, господствующий очаг воз-

буждения, подчиняющий себе активность

других нервных центров. Доминантное со-

стояние двигательных центров обеспечивает

автоматизированное выполнение двигатель-

ных актов, например, в процессе трудовой

деятельности человека, при выполнении гим-

настических элементов и т.п.

7.10. ИНТЕГРИРУЮЩАЯ РОЛЬ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ

Интегрирующая роль ЦНС — это соподчине-

ние и объединение тканей и органов в цент-

рально-периферическую систему, деятель-

ность которой направлена на достижение по-

лезного для организма приспособительного

результата. Такое объединение становится

возможным благодаря участию ЦНС в управ-

лении опорно-двигательным аппаратом с по-

мощью соматической нервной системы, бла-

годаря регуляции функций всех тканей и

внутренних органов с помощью вегетативной

нервной системы и эндокринной системы,

благодаря наличию обширнейших афферент-

112

ных связей ЦНС со всеми соматическими и

вегетативными эффекторами.

Можно выделить четыре основных уровня

ЦНС,

каждый из которых вносит свой вклад

в обеспечение интегративных процессов.

Первый уровень — нейрон.

Благодаря множеству возбуждающих и тор-

мозящих синапсов на нейроне он превратил-

ся в ходе эволюции в решающее устройство.

Взаимодействие возбуждающих и тормозя-

щих входов, взаимодействие субсинаптичес-

ких нейрохимических процессов в протоп-

лазме в конечном итоге определяют, возник-

нет ли та или иная последовательность ПД на

выходе нейрона или нет, т.е. будет ли дана

команда другому нейрону, рабочему органу

или нет.

Второй уровень

—

нейрональ-

ный ансамбль (модуль), обладаю-

щий качественно новыми свойствами, отсут-

ствующими у отдельных нейронов, позволя-

ющими ему включаться в различные более

сложные разновидности реакций ЦНС.

Третий уровень — нервный

центр. Благодаря наличию множествен-

ных прямых, обратных, реципрокных связей

в ЦНС, наличию прямых и обратных связей с

периферическими органами нервные центры

часто выступают как автономные командные

устройства, реализующие управление тем или

иным процессом на периферии в составе

саморегулирующейся, самовосстанавливаю-

щейся, самовоспроизводящейся системы —

организма.

Четвертый уровень

—

высший

уровень интеграции, объединяю-

щий все центры регуляции в единую регули-

рующую систему, а отдельные органы и сис-

темы — в единую физиологическую систе-

му — организм. Это достигается взаимодей-

ствием главных систем ЦНС

—

лимбической,

ретикулярной формации, подкорковых обра-

зований и неокортекса как высшего отдела

ЦНС,

организующего поведенческие реак-

ции и их вегетативное обеспечение.

Особенности физиологии ЦНС развиваю-

щегося организма рассмотрены в гл. 8.

7.11.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦНС

В

ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ

Количество нервных клеток мозга человека

может снижаться в целом на 10—20 %, а в не-

которых отделах, например в коре мозжеч-

ка,

—

на 30—50 %. После 70 лет потеря ней-

ронов коры больших полушарий составляет в

среднем 1,5 % в год. В сохраняющихся клет-

ках мозга с возрастом уменьшается число от-

ростков, количество аксосоматических си-

напсов, синапсов на шипиках дендритов ста-

новится меньше синапсов на крупных ство-

лах дендритов. У старых людей на уровне

VIII—IX сегментов спинного мозга количест-

во волокон в корешках снижено на V3. Одна-

ко благодаря пластичности нервной системы

функциональные нарушения выражены

обычно намного меньше структурных. У раз-

ных людей степень развития изменений

нервной системы различна, что проявляется,

в частности, в величине различий календар-

ного и биологического возраста пожилых и

старых людей.

В нейронах в процессе старения развива-

ются дистрофические изменения, чему спо-

собствует ухудшение кровоснабжения мозга;

снижается количество элементов активной

мезенхимы, относительно преобладает глия.

В нервных стволах выявляются дегенератив-

ные изменения, сегментарная демиелиниза-

ция, разрастание соединительной ткани и

снижение скорости проведения возбуждения.

В процессе старения изменяются активность

ферментов и белковый состав нервной

ткани, уменьшается количество нуклеотидов.

Нарушаются энергетика нейронов и актив-

ный транспорт ионов, меняются свойства

мембран нервных клеток, генерация в них

потенциалов, синаптическое проведение.

В коре большого мозга, стриатуме, гиппо-

кампе и мозжечке уменьшается активность

холинацетилазы, в результате снижается син-

тез ацетилхолина. В базальных ядрах полуша-

рий уменьшается образование дофамина, в

ряде стволовых структур — синтез серотони-

на и норадреналина, что в целом способству-

ет формированию психической депрессии

пожилых людей и стариков. Снижение обра-

зования в гипоталамусе гомованилиновой

кислоты и ацетилхолина может приводить к

старческому слабоумию.

Изменения, развивающиеся на уровне си-

напсов, определяют и возрастные особеннос-

ти рефлекторной деятельности. Так, при ста-

рении возрастают латентный период и дли-

тельность вегетативных рефлексов. Ряд реф-

лексов вообще исчезает: ахиллов рефлекс вы-

является лишь у половины лиц старческого

возраста, рефлекс Данини—Ашнера — лишь

в одном из пяти случаев.

В стволе головного мозга количество

нервных клеток изменяется в меньшей степе-

ни,

чем в коре. Однако многие соматические

и вегетативные бульбарные рефлексы стано-

вятся менее выраженными; нарушаются вза-

имоотношения между нейронами вдоха и вы-

113

доха: регулирующие влияния на мотонейро-

ны спинного и продолговатого мозга со сто-

роны вестибулярных, красных ядер и других

структур ретикулярной формации, мозжечка

становятся менее совершенными. Ослабля-

ются и восходящие влияния ретикулярной

формации.

Морфологические и функциональные из-

менения многих ядер гипоталамуса развива-

ются разнонаправленно: одни регуляторные

механизмы, например секреция кортикотро-

8.1.

СПИННОЙ МОЗГ

8.1.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Спинной мозг представляет собой тяж дли-

ной около 45 см у мужчин и около 42 см у

женщин. Имеет сегментарное строение

(31 —

33 сегмента) — каждый его участок связан с

определенной частью тела. Спинной мозг

включает пять отделов: шейный (С)—С

У

ш),

грудной (Th,—Th

X

n), поясничный (L,—L

v

),

крестцовый (Si—S

v

) и копчиковый (СО|—

Со

ш

).

В процессе эволюции сформировалось два

утолщения

—

шейное (сегменты, иннервирующие

верхние конечности) и пояснично-крестцовое

(сегменты, иннервирующие нижние конечности)

как результат повышенной нагрузки на эти отде-

лы спинного мозга. У некоторых видов животных

подобных утолщений нет, например у змеи, кото-

рая передвигается благодаря равномерному учас-

тию в процессе движения всей мускулатуры тела.

Тренировка любого органа обеспечивает прогрес-

сивное его развитие не только в фило-, но и в

онтогенезе. Естественно, при этом совершенству-

ется и функция. Орган, который не получает до-

статочной нагрузки, постепенно атрофируется.

В указанных утолщениях спинного мозга сомати-

ческие нейроны наиболее крупные, их больше, в

каждом корешке этих сегментов больше нервных

волокон, они имеют наибольшую толщину.

А. Нейроны спинного мозга. Общее коли-

чество — около 13 млн (3 % — мотонейроны,

97 % — вставочные нейроны, относящиеся в

том числе и к вегетативной нервной систе-

ме).

Их классифицируют по нескольким при-

знакам: 1) по отделу нервной системы — ней-

роны соматической и вегетативной нервной

пин-рилизинг-фактора, могут даже активи-

роваться, другие (в частности, активность

центра терморегуляции) — подавляться. Это,

естественно, делает менее совершенной регу-

ляцию температуры и ряда других параметров

внутренней среды.

Возрастные морфологические изменения

в структурах стриопаллидарной системы, в

обмене медиаторов, в первую очередь дофа-

мина, являются одной из причин существен-

ных изменений в двигательной сфере.

системы; 2) по назначению (направлению

информации) — эфферентные, афферент-

ные,

вставочные, ассоциативные; 3) по влия-

нию —возбуждающие и тормозные.

Эфферентные нейроны спинного мозга,

относящиеся к соматической нервной сис-

теме, являются эффекторными, поскольку

они иннервируют непосредственно рабочие

органы — эффекторы (скелетные мышцы);

их называют мотонейронами. Различают а-

и у-мотонейроны. а.-Мотонейроны иннерви-

руют экстрафузальные мышечные волокна

(скелетные мышцы); их аксоны характеризу-

ются высокой скоростью проведения воз-

буждения (70—120 м/с). а-Мотонейроны

делят на две подгруппы: а, — быстрые, ин-

нервирующие белые мышечные волокна (ла-

бильность около 30 имп/с) и а

2

— медлен-

ные,

иннервирующие красные мышечные

волокна (лабильность 10—15 имп/с). Низкая

лабильность а-мотонейронов объясняется

длительной следовой гиперполяризацией,

сопровождающей ПД. На одном а-мотоней-

роне насчитывается до 20 тыс. синапсов —

от кожных рецепторов, проприорецепторов

и нисходящих путей вышележащих отделов

цнс.

у-Мотонейроны рассеяны среди а-мото-

нейронов, их активность регулируется нейро-

нами вышележащих отделов ЦНС, они ин-

нервируют интрафузальные мышечные во-

локна мышечного веретена (мышечного ре-

цептора). При изменении сократительной де-

ятельности интрафузальных волокон под

влиянием у-мотонейронов изменяется актив-

ность мышечных рецепторов. Импульсация

от мышечных рецепторов активирует а-мото-

нейроны этой же мышцы и тормозит а-мото-

нейроны мышцы-антагониста, тем самым ре-

Глава 8 ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

114

гулируются тонус скелетных мышц и двига-

тельные реакции. Эти нейроны обладают вы-

сокой лабильностью — до 200 имп/с, но их

аксонам свойственна более низкая скорость

проведения возбуждения — 10—40 м/с.

Афферентные нейроны соматической

нервной системы локализуются в спиналь-

ных ганглиях и ганглиях черепных нервов.

Их отростки, проводящие афферентную им-

пульсацию от мышечных, сухожильных и

кожных рецепторов, вступают в ствол мозга

и соответствующие сегменты спинного моз-

га и образуют синаптические контакты либо

непосредственно на а-мотонейронах (воз-

буждающие синапсы), либо на вставочных

нейронах.

Вставочные (промежуточные)

нейроны

ус-

танавливают связь с мотонейронами ствола

мозга и спинного мозга, с чувствительными

нейронами. Они также обеспечивают связь

спинного мозга с ядрами ствола мозга, а

через них — с корой большого мозга. К ним

поступает импульсация от вышележащих от-

делов ЦНС. Они могут быть как возбуждаю-

щими, так и тормозными; им присуща высо-

кая лабильность

—

до 1000 имп/с.

Ассоциативные нейроны образуют собст-

венный аппарат спинного мозга, устанавли-

вающий связь между сегментами и внутри

сегментов. Ассоциативный аппарат спинного

мозга участвует в регуляции тонуса мышц,

координации позы, движений конечностей и

туловища.

Ретикулярная формация спинного мозга со-

стоит из тонких перекладин серого вещества,

пересекающихся в различных направлениях,

ее нейроны имеют большое количество от-

ростков. Ретикулярная формация обнаружи-

вается на уровне шейных сегментов между

передними и задними рогами, на уровне

верхнегрудных сегментов — между боковыми

и задними рогами в белом веществе, примы-

кающем к серому.

Нейроны

симпатической нервной системы

являются также вставочными; расположены

в боковых рогах грудного, поясничного и

частично шейного отделов спинного мозга

(Cvny-Ln); фоново-активны, частота их разря-

дов

—

3—5 имп/с. Нейроны парасимпатичес-

кого отдела вегетативной нервной системы

также вставочные, локализуются в сакраль-

ном отделе спинного мозга (S

M

—S

IV

), также

фоново-активны.

Б.

Центры спинного мозга. В спинном

мозге находятся центры регуляции большин-

ства внутренних органов и скелетных мышц.

Различные центры симпатического отдела

вегетативной нервной системы локализованы

в следующих сегментах: центр зрачкового

рефлекса — C

vm

—Тп

1Ь

регуляции деятель-

ности сердца — Th,—Th

v

, слюноотделения —

Th

M

—Th

v

, регуляции функции желудка Th

VI

—

Th

x

, почек — Thy—L

m

. Сегментарно распо-

ложены центры, регулирующие функции по-

товых желез и сосудов, гладких мышц внут-

ренних органов, центры пиломоторных реф-

лексов. Парасимпатическую иннервацию по-

лучают из спинного мозга (S

H

—S

IV

) все орга-

ны малого таза: мочевой пузырь, часть тол-

стой кишки ниже ее левого изгиба, половые

органы. У мужчин парасимпатическая ин-

нервация обеспечивает рефлекторный ком-

понент эрекции, у женщин — сосудистые ре-

акции клитора, влагалища.

Центры управления скелетной мускулату-

рой находятся во всех отделах спинного

мозга и иннервируют по сегментарному

принципу мышцы шеи (С,—C

IV

), диафрагмы

(С

ш

—Су),

верхних конечностей (C

v

—Th

n

),

туловища (Th

m

—L,) и нижних конечностей

(L„-S

v

).

Повреждения определенных сегментов

спинного мозга или его проводящих путей

вызывают специфические двигательные на-

рушения и расстройства чувствительности.

Каждый сегмент спинного мозга участвует

в чувствительной иннервации трех дермато-

мов.

Имеется дублирование и двигательной

иннервации скелетных мышц, что повышает

надежность.

В.

Функции спинного мозга — проводнико-

вая и рефлекторная.

8.1.2. ПРОВОДНИКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Функция осуществляется с помощью нисхо-

дящих и восходящих путей.

Афферентная информация поступает в

спинной мозг через задние корешки, эффе-

рентная импульсация и регуляция функций

различных органов и тканей организма осу-

ществляются через передние корешки (закон

Белла—Мажанди).

Каждый корешок представляет собой мно-

жество нервных волокон. Например, дор-

сальный корешок кошки включает 12 тыс., а

вентральный

—

6 тыс. нервных волокон.

Все афферентные входы в спинной мозг

несут информацию от трех групп рецепторов:

1) кожных рецепторов — болевых, темпера-

турных, прикосновения,давления, вибрации;

2) проприорецепторов

—

мышечных (мышеч-

ных веретен), сухожильных (рецепторов

Гольджи), надкостницы и оболочек суставов;

3) рецепторов внутренних органов — висце-

115

рорецепторов (механо-, осмо-, термо- и хе-

морецепторов).

Медиатором первичных афферентных ней-

ронов, локализующихся в спинальных гангли-

ях, является, по-видимому, вещество П.

Значение афферентной импульсации, по-

ступающей в спинной мозг, заключается в

следующем.

• Участие в координационной деятельности

ЦНС по управлению скелетной мускула-

турой; при выключении афферентной им-

пульсации от рабочего органа управление

им становится несовершенным.

• Участие в процессах регуляции функций

внутренних органов.

• Поддержание тонуса ЦНС: при выключе-

нии афферентной импульсации уменьша-

ется суммарная тоническая активность

ЦНС.

• Афферентная импульсация несет инфор-

мацию об изменениях окружающей среды.

Основные проводящие пути спинного

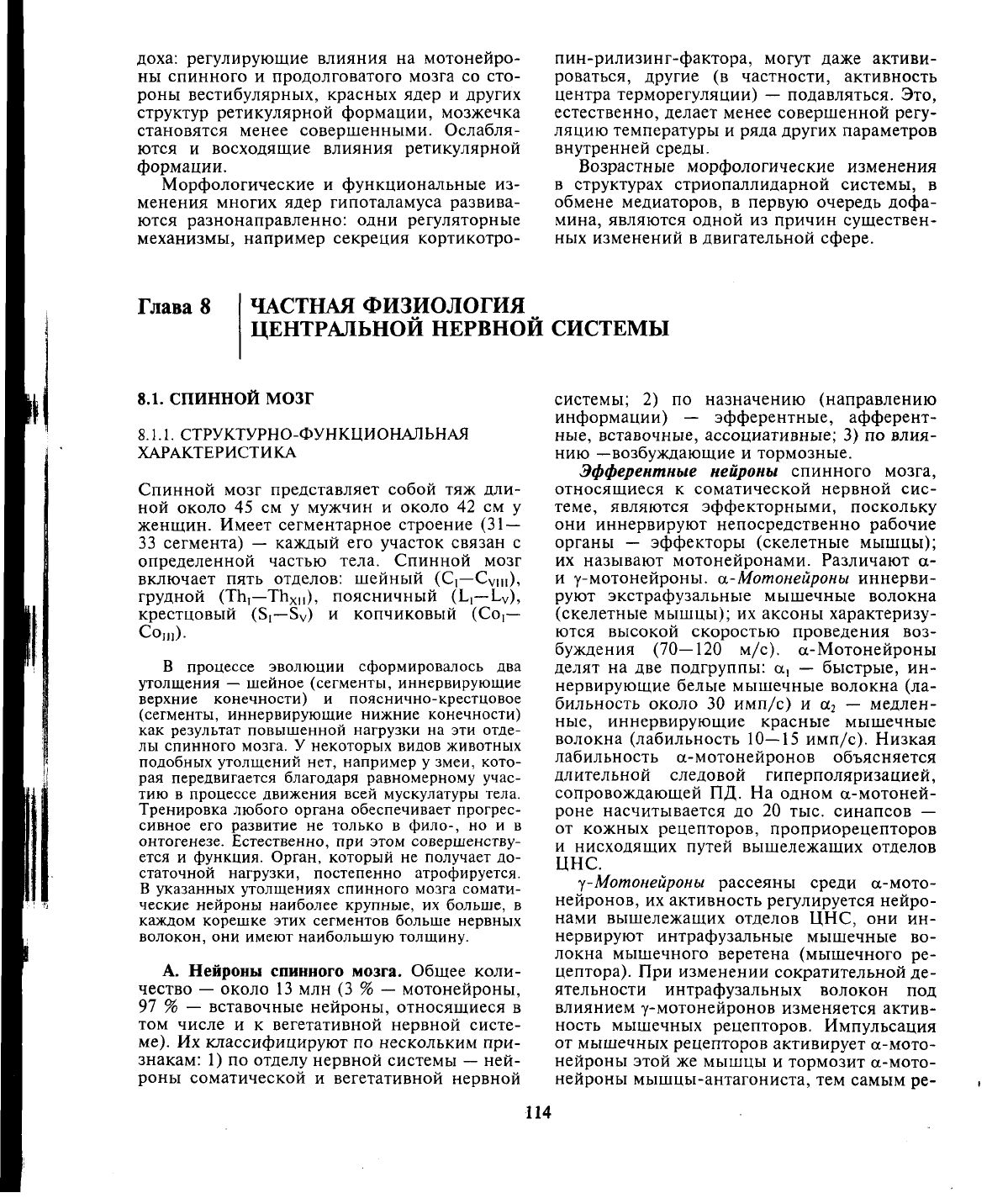

мозга представлены в табл. 8.1.

Продолжение

Нисходящие

(двигательные) пути

Руброспинальный

(Монакова) проходит

в боковых столбах

Ретикулоспинальный,

передние столбы

Вестибулоспинальный,

передние столбы

Тектоспинальный,

проходит в передних

столбах

Физиологическое

значение

поддержи-

скелетных

поддержи-

скелетных

Импульсация,

вающая тонус

мышц

Импульсация,

вающая тонус

мышц с помощью возбуж-

дающих и тормозящих вли-

яний на а- и у-мотонейро-

ны,

а также регулирующая

состояние спинальных ве-

гетативных центров

Импульсация, обеспечи-

вающая поддержание позы

и равновесия тела, посред-

ством участия в регуляции

тонуса мышц

Импульсация, обеспечива-

ющая осуществление зри-

тельных и слуховых двига-

тельных рефлексов (реф-

лексы четверохолмия)

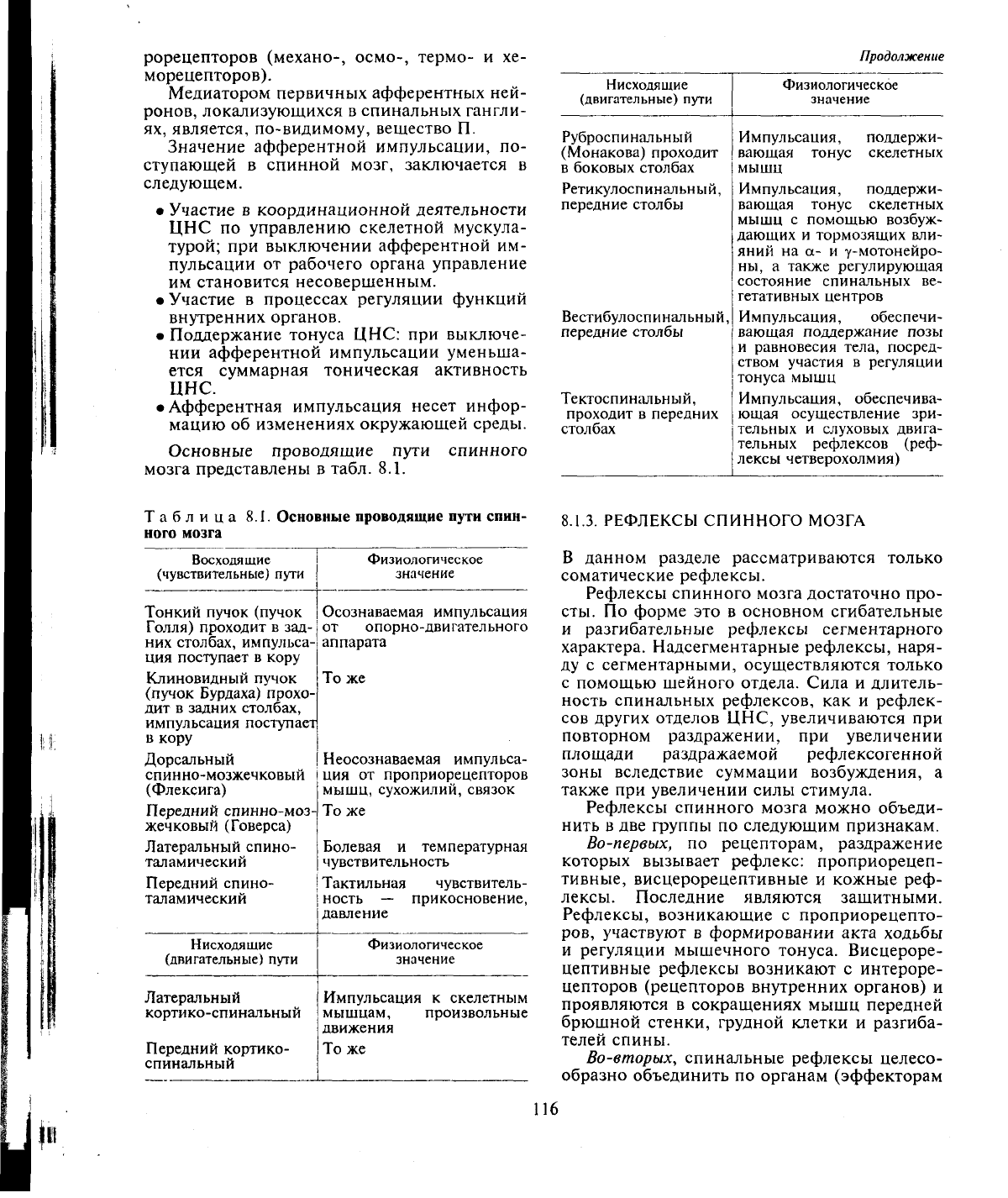

Таблица

ного мозга

8.1.

Основные проводящие пути спин-

Восходящие

(чувствительные) пути

Физиологическое

значение

Тонкий пучок (пучок

Голля) проходит в зад-

них столбах, импульса

ция поступает в кору

Клиновидный пучок

(пучок Бурдаха) прохо

дит в задних столбах,

импульсация поступает

в кору

Дорсальный

спинно-мозжечковый

(Флексига)

Передний спинно-моз

жечковый (Говерса)

Латеральный спино-

таламический

Передний спино-

таламический

Нисходящие

(двигательные) пути

Латеральный

кортико-спинальный

Передний кортико-

спинальный

Осознаваемая импульсация

от опорно-двигательного

аппарата

То же

Неосознаваемая импульса-

ция от проприорецепторов

мышц, сухожилий, связок

То же

Болевая и температурная

чувствительность

Тактильная чувствитель-

ность — прикосновение,

давление

Физиологическое

значение

Импульсация к скелетным

мышцам, произвольные

движения

То же

8.1.3.

РЕФЛЕКСЫ СПИННОГО МОЗГА

В данном разделе рассматриваются только

соматические рефлексы.

Рефлексы спинного мозга достаточно про-

сты.

По форме это в основном сгибательные

и разгибательные рефлексы сегментарного

характера. Надсегментарные рефлексы, наря-

ду с сегментарными, осуществляются только

с помощью шейного отдела. Сила и длитель-

ность спинальных рефлексов, как и рефлек-

сов других отделов ЦНС, увеличиваются при

повторном раздражении, при увеличении

площади раздражаемой рефлексогенной

зоны вследствие суммации возбуждения, а

также при увеличении силы стимула.

Рефлексы спинного мозга можно объеди-

нить в две группы по следующим признакам.

Во-первых, по рецепторам, раздражение

которых вызывает рефлекс: проприорецеп-

тивные, висцерорецептивные и кожные реф-

лексы. Последние являются защитными.

Рефлексы, возникающие с проприорецепто-

ров,

участвуют в формировании акта ходьбы

и регуляции мышечного тонуса. Висцероре-

цептивные рефлексы возникают с интероре-

цепторов (рецепторов внутренних органов) и

проявляются в сокращениях мышц передней

брюшной стенки, грудной клетки и разгиба-

телей спины.

Во-вторых, спинальные рефлексы целесо-

образно объединить по органам (эффекторам

116

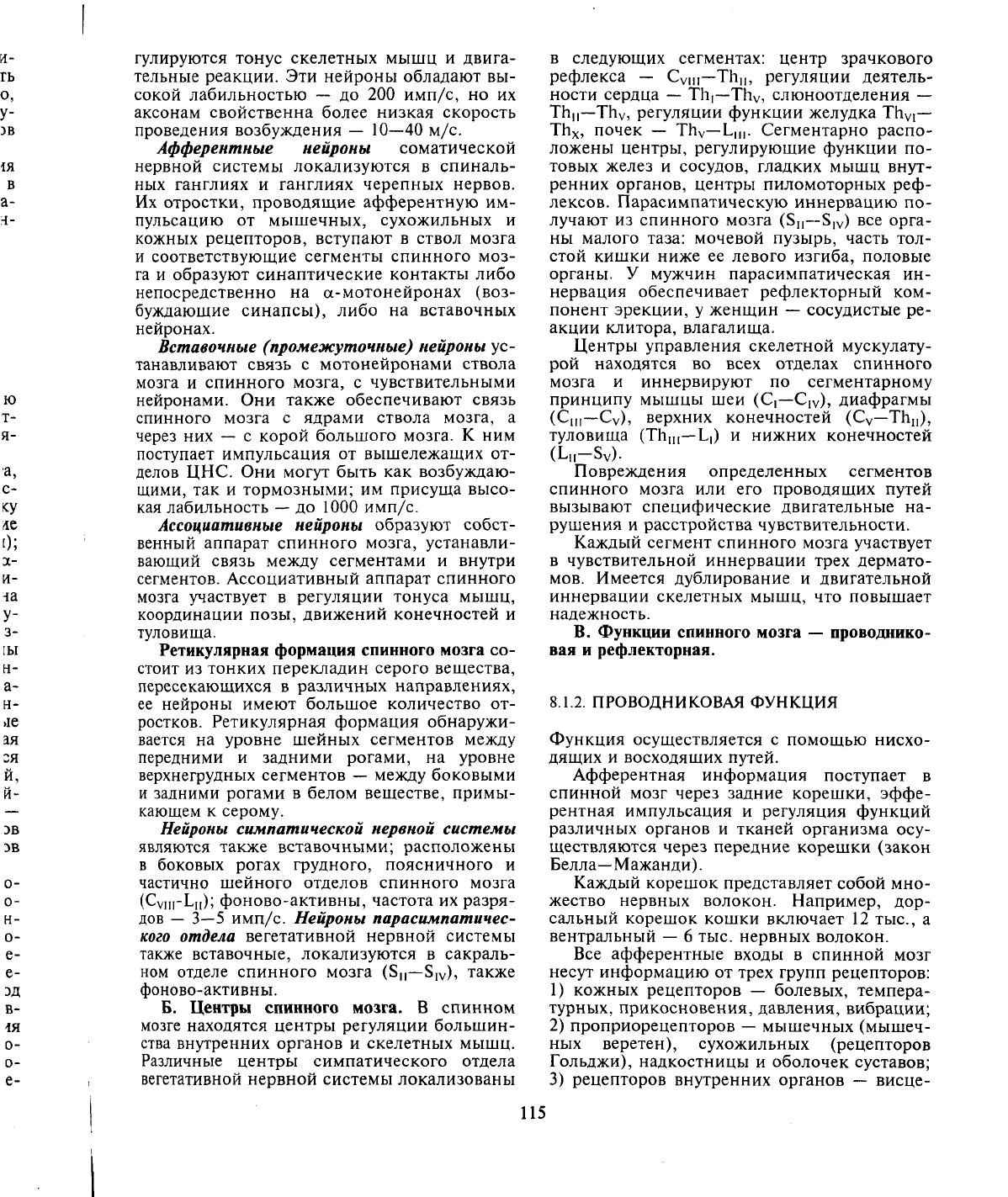

Рис. 8.1. Рефлексы нижних конечностей.

А

—

дуга сгибательного (защитного) рефлекса; Б — дуга

перекрестного разгибательного рефлекса; В — коленные

суставы с мышцами; Г

—

сегмент спинного мозга.

1 — раздражение кожных рецепторов; Т — афферентный

путь;

4- — эфферентные пути от а-мотонейронов центров

сгибания (С) и разгибания (Р). Нейроны: светлые — воз-

буждающие, черные

—

тормозящие.

рефлекса): рефлексы конечностей, брюшные,

органов таза. Рассмотрим каждую группу

этих рефлексов.

А. Рефлексы конечностей. Данная группа

рефлексов наиболее обширная, в клиничес-

кой практике их исследуют наиболее часто.

Однако отдельные рефлексы описывают без

взаимной связи. Если в качестве объединяю-

щего признака рефлексов конечностей при-

нять характер ответной реакции, то все их

можно объединить в четыре группы: сгиба-

тельные, разгибательные, ритмические и

рефлексы позы.

1.

Сгибательные рефлексы конечностей

(фазные

и тонические). Фазные рефле-

ксы— это однократное сгибание конечнос-

ти при однократном раздражении кожи или

проприорецепторов. Одновременно с воз-

буждением мотонейронов мышц-сгибателей

происходит реципрокное торможение мото-

нейронов мышц-разгибателей. Рефлексы,

возникающие с рецепторов кожи, являются

полисинаптическими, они имеют защитное

значение (рис. 8.1, А). Например, погруже-

ние в слабый раствор серной кислоты лапки

спинальной лягушки, подвешенной на крюч-

ке,

или щипок кожи конечности пинцетом

вызывают отдергивание конечности вследст-

вие сгибания ее в коленном суставе, а при

более сильном раздражении — и в тазобед-

ренном суставе.

Рефлексы, возникающие с проприорецеп-

торов, могут быть моносинаптическими и

полисинаптическими, например шейные

рефлексы позы. Фазные рефлексы с пропри-

орецепторов участвуют в формировании акта

ходьбы. По степени выраженности фазных

сгибательных и разгибательных рефлексов

определяют состояние возбудимости ЦНС и

возможные ее нарушения.

В клинике исследуют несколько сгибатель-

ных фазных рефлексов: локтевой и ахиллов

—

проприоцептивные рефлексы, подошвен-

ный — кожный рефлекс. Локтевой рефлекс

выражается в сгибании руки в локтевом суста-

ве,

он возникает при ударе молоточком по су-

хожилию m. biceps brachii (при вызове рефлек-

са рука должна быть слегка согнута в локте-

вом суставе), его дуга замыкается в

5—6-м

шейных сегментах спинного мозга (C

v

—Cvi).

Ахиллов (пяточный) рефлекс выражается в по-

дошвенном сгибании стопы в результате со-

кращения трехглавой мышцы голени, возни-

кает при ударе молоточком по ахиллову сухо-

жилию, рефлекторная дуга замыкается на

уровне крестцовых сегментов

S|—Su.

Подо-

швенный рефлекс

—

сгибание стопы и пальцев

при штриховом раздражении подошвы, дуга

рефлекса замыкается также на уровне

S|—Sn.

Тонические сгибательные (как и разгиба-

тельные) рефлексы конечностей возникают

при длительном растяжении мышц и возбуж-

дении проприорецепторов, их главное назна-

чение — поддержание позы. Тоническое со-

кращение скелетных мышц является фоно-

вым для всех двигательных актов, осущест-

вляемых с помощью фазных сокращений

мышц, обеспечивает сохранение позы.

2.

Разгибательные рефлексы конечностей,

как и сгибательные, бывают фазными и то-

ническими, возникают с проприорецепторов

мышц-разгибателей, являются моносинапти-

ческими.

Фазные рефлексы возникают в

ответ на однократное раздражение мышеч-

ных рецепторов, например при ударе по су-

хожилию четырехглавой мышцы ниже надко-

ленной чашечки. При этом наблюдается ко-

ленный разгибательный рефлекс вследствие

сокращения четырехглавой мышцы (мото-

нейроны мышц-сгибателей во время разгиба-

тельного рефлекса тормозятся — постсинап-

тическое реципрокное торможение с помо-

щью вставочных тормозных клеток Реншоу).

Рефлекторная дуга коленного рефлекса за-

мыкается во 2—4-м поясничных сегментах

(Li,—L,v).

Фазные разгибательные рефлексы,

как и сгибательные, участвуют в формирова-

нии акта ходьбы.

117

Тонические разгибательные

рефлексы представляют собой длитель-

ное сокращение мышц-разгибателей при

длительном растяжении их сухожилий. Их

роль

—

поддержание позы. В положении стоя

тоническое сокращение мышц-разгибателей

предотвращает сгибание нижних конечнос-

тей и обеспечивает сохранение вертикальной

естественной позы. Тоническое сокращение

мышц спины удерживает туловище в верти-

кальном положении, обеспечивая осанку че-

ловека. Тонические рефлексы на растяжение

мышц (сгибателей и разгибателей) называют

также миотатическими.

13.

Лозные рефлексы конечностей — пере-

распределение мышечного тонуса, возникаю-

щее при изменении положения тела или от-

дельных его частей. Позные рефлексы осу-

ществляются с участием различных отделов

ЦНС.

На уровне спинного мозга замыкаются

шейные позные рефлексы, наличие которых

установил голландский физиолог Р.Магнус

(1924) в специальных опытах на кошке. Име-

ется две разновидности этих рефлексов —

возникающие при наклоне и при поворотах

головы.

При наклоне головы вниз (кпереди) уве-

личивается тонус мышц—сгибателей перед-

них конечностей и тонус мышц — разгибате-

лей задних конечностей, в результате чего

передние конечности сгибаются, а задние

разгибаются. При наклоне головы вверх

(кзади) возникают противоположные реак-

ции: передние конечности разгибаются

вследствие увеличения тонуса их мышц-раз-

гибателей, а задние конечности сгибаются

вследствие повышения тонуса их мышц-сги-

бателей. Эти рефлексы возникают с пропри-

орецепторов мышц шеи и фасций, покрыва-

ющих шейный отдел позвоночника. В усло-

виях естественного поведения животных они

увеличивают шансы достать пищу, находя-

щуюся выше или ниже головы.

Вторая группа шейных позных рефлексов

возникает с тех же рецепторов, но только при

поворотах или наклонах головы вправо или

влево. При этом повышается тонус мышц-

разгибателей обеих конечностей на стороне,

куда повернута (наклонена) голова, и повы-

шается тонус мышц-сгибателей на противо-

положной стороне. Рефлекс направлен на со-

хранение позы, которая может быть наруше-

на вследствие изменения положения центра

тяжести после поворота (наклона) головы.

Центр тяжести смещается в сторону поворота

головы

—

именно на этой стороне повышает-

ся тонус мышц—разгибателей обеих конеч-

ностей.

4.

Ритмические

рефлексы — многократное

повторное сгибание и разгибание конечнос-

тей (рефлексы потирания, чесания и шага-

тельный рефлекс). Рефлекс потирания за-

ключается в том, что после смазывания рас-

твором кислоты кожи бедра спинальная ля-

гушка (лягушка, у которой удален головной

мозг) многократно потирает этот участок —

пытается освободиться от раздражителя. Сла-

бое раздражение кожи боковой поверхности

тела у собаки вызывает почесывание этого

участка задней конечностью. Чесательный

рефлекс — аналог рефлекса потирания у ля-

гушки и шагательный рефлекс изучили у

подвешенной с помощью лямок в станке

(

спинальной собаки в стадии хирургического

наркоза.

Б.

Брюшные рефлексы — верхний, средний

и нижний. Все они вызываются штриховым ,

раздражением кожи живота, выражаются в

сокращении соответствующих участков мус-

кулатуры стенки живота; это защитные реф-

лексы. Для вызова верхнего брюшного реф-

лекса раздражение наносят параллельно |

нижним ребрам непосредственно под ними,

дуга рефлекса замыкается на уровне грудных

сегментов спинного мозга (Th

V

in—Th

IX

).

Средний брюшной рефлекс вызывают раз-

дражением на уровне пупка (горизонтально),

дуга рефлекса замыкается на уровне Th

IX

—

Th

x

. Для получения нижнего брюшного реф- /

лекса раздражение наносят параллельно па-

ховой складке (рядом с ней), дуга рефлекса

замыкается на уровне Th

X

i—Th

XM

.

В.

Рефлексы органов таза. Кремастерный

(яичковый) рефлекс заключается в сокраще-

нии m. cremaster и поднимании мошонки в

ответ на штриховое раздражение верхней

внутренней поверхности кожи бедра (кож-

ный рефлекс), это также защитный рефлекс;

его дуга замыкается на уровне h

x

—L

H

. Аналь-

ный рефлекс выражается в сокращении на-

ружного сфинктера прямой кишки в ответ на

штриховое раздражение или укол кожи вбли-

зи заднего прохода, дуга рефлекса замыкает- „

ся на уровне S

M

—S

v

.

8.1.4. МЕХАНИЗМ ШАГАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА

Рефлекс вызывается однократным раздраже-

нием кожи конечности. Он выражается в

сгибании этой конечности с одновременным

дополнительным разгибанием противопо-

ложной задней конечности — перекрестный

разгибательный рефлекс (см. рис. 8.1, Б).

Затем согнутая конечность разгибается,

опускается вниз, разогнутая — сгибается и

118

поднимается вверх и т.д. Конечности опоры

не касаются (как отмечали выше, шагатель-

ный рефлекс изучен в хирургической стадии

наркоза на собаке, фиксированной в станке с

помощью лямок) и без дополнительного раз-

дражения конечности продолжают ритмично

поочередно сгибаться и разгибаться — «ша-

гать» в воздухе. Рефлекс может продолжаться

часами, так как устранено влияние коры

большого мозга. При неповрежденных сег-

ментах, иннервирующих передние конечнос-

ти (C

v

—Th

n

), и более длительном раздраже-

нии задней конечности в рефлекс вовлекают-

ся также и передние конечности. Это наблю-

дение показывает наличие межсегментарной

связи на уровне спинного мозга, играющей

важную роль в ритмических движениях ко-

нечностей. Поочередное сокращение и рас-

слабление мышц-сгибателей и разгибателей

осуществляется в результате взаимодействия

процессов возбуждения и торможения в со-

ответствующих центрах спинного мозга под

влиянием импульсов, поступающих в мозг от

проприорецепторов.

Особая роль проприорецепторов в осу-

ществлении шагательного рефлекса опреде-

ляется их расположением. Мышечные

веретена (мышечные рецепторы) распо-

ложены параллельно скелетной мышце —

своими концами крепятся к соединительно-

тканной оболочке (перимизию) пучка

экстрафузальных мышечных волокон при по-

мощи напоминающих сухожилия полосок со-

единительной ткани длиной 0,5—1 мм (рис.

8.2), поэтому, когда мышца расслабляется

(удлиняется), растягиваются и мышечные ре-

цепторы, что и ведет к их возбуждению (рис.

8.2, А).

Мышечный рецептор состоит из несколь-

ких поперечнополосатых интрафузальных

мышечных волокон (fusus — веретено), окру-

женных соединительнотканной капсулой.

Длина интрафузальных мышечных волокон

равна 4—7 мм, толщина — 15—30 мкм.

Длина экстрафузальных мышечных воло-

кон

—

от нескольких миллиметров до многих

сантиметров, толщина — 10—100 мкм. Во-

круг средней части мышечного веретена об-

вивается несколько раз окончание одного

афферентного волокна. Многие мышечные

веретена иннервируются и другим — более

тонким афферентным волокном, которое

также обвивает в виде спирали мышечный

рецептор, но периферические его участки.

Импульсы от мышечных рецепторов возбуж-

дают нейроны своего центра и тормозят ней-

роны центра-антагониста. Ближе к концам

мышечного веретена подходят двигательные

1—

1

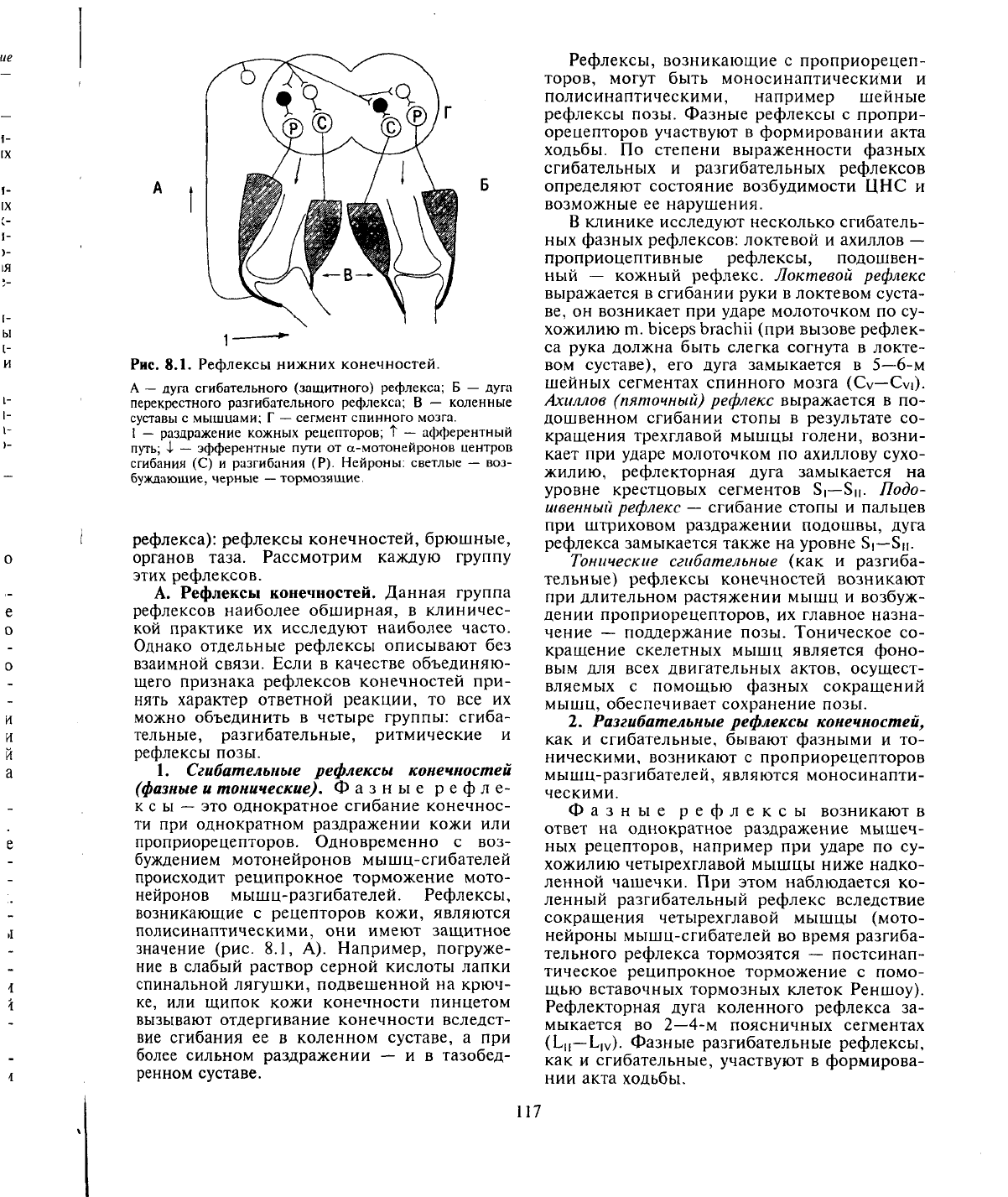

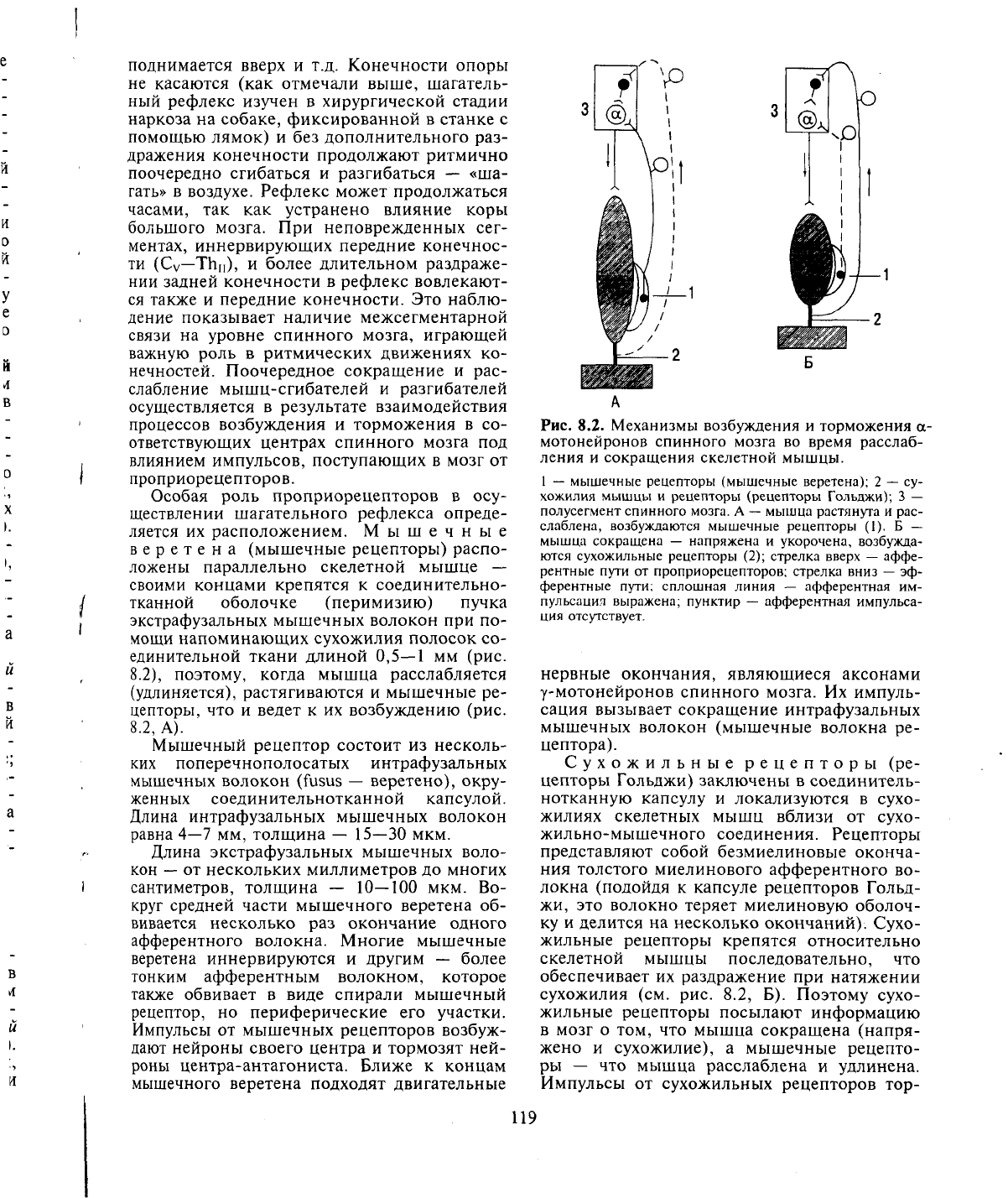

Рис. 8.2. Механизмы возбуждения и торможения а-

мотонейронов спинного мозга во время расслаб-

ления и сокращения скелетной мышцы.

1 — мышечные рецепторы (мышечные веретена); 2

—

су-

хожилия мышцы и рецепторы (рецепторы Гольджи); 3 —

полусегмент спинного мозга. А

—

мышца растянута и рас-

слаблена, возбуждаются мышечные рецепторы (1). Б —

мышца сокращена — напряжена и укорочена, возбужда-

ются сухожильные рецепторы (2); стрелка вверх

—

аффе-

рентные пути от проприорецепторов; стрелка вниз

—

эф-

ферентные пути; сплошная линия — афферентная им-

пульсация выражена; пунктир — афферентная импульса-

ция отсутствует.

нервные окончания, являющиеся аксонами

у-мотонейронов спинного мозга. Их импуль-

сация вызывает сокращение интрафузальных

мышечных волокон (мышечные волокна ре-

цептора).

Сухожильные рецепторы (ре-

цепторы Гольджи) заключены в соединитель-

нотканную капсулу и локализуются в сухо-

жилиях скелетных мышц вблизи от сухо-

жильно-мышечного соединения. Рецепторы

представляют собой безмиелиновые оконча-

ния толстого миелинового афферентного во-

локна (подойдя к капсуле рецепторов Гольд-

жи,

это волокно теряет миелиновую оболоч-

ку и делится на несколько окончаний). Сухо-

жильные рецепторы крепятся относительно

скелетной мышцы последовательно, что

обеспечивает их раздражение при натяжении

сухожилия (см. рис. 8.2, Б). Поэтому сухо-

жильные рецепторы посылают информацию

в мозг о том, что мышца сокращена (напря-

жено и сухожилие), а мышечные рецепто-

ры — что мышца расслаблена и удлинена.

Импульсы от сухожильных рецепторов тор-

119

мозят нейроны своего центра и возбуждают

нейроны центра-антагониста (у мышц-сгиба-

телей это возбуждение выражено слабее).

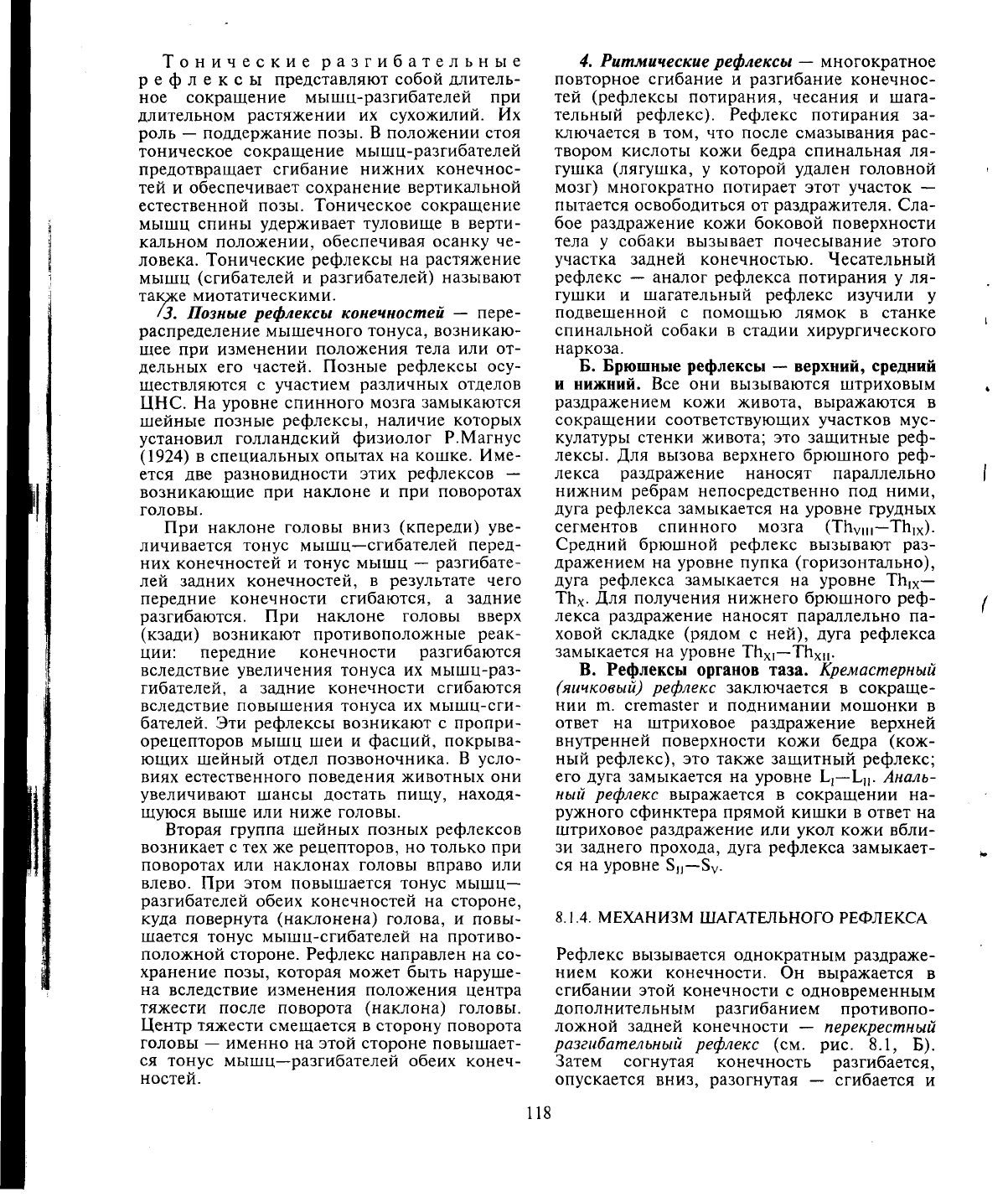

Элемент шагательного рефлекса — пооче-

редное сокращение и расслабление скелет-

ной мышцы под влиянием импульсов от про-

приорецепторов, поступающих в свой центр,

осуществляется следующим образом.

Когда мышца (сгибатель или разгибатель)

расслаблена и удлинена, возбуждаются мы-

шечные веретена, импульсы от них поступа-

ют к своим а-мотонейронам спинного мозга

и возбуждают их (см. рис. 8.2, А). Далее а-

мотонейроны посылают импульсы к этой же

скелетной мышце, что ведет к ее сокраще-

нию.

Как только мышца сократилась (см.

рис.

8.2, Б), возбуждение мышечных веретен

прекращается или сильно ослабляется (они

уже не растянуты), начинают возбуждаться

сухожильные рецепторы. Импульсы от пос-

ледних поступают тоже в первую очередь в

свой центр в спинном мозге, но к тормозным

клеткам Реншоу. Возбуждение тормозных

клеток вызывает торможение а-мотонейро-

нов этой же скелетной мышцы, вследствие

чего она расслабляется. Однако ее расслабле-

ние (удлинение) ведет снова к возбуждению

мышечных веретен и а-мотонейронов —

мышца вновь сокращается. Вследствие ее со-

кращения возбуждаются сухожильные рецеп-

торы и тормозные клетки в спинном мозге,

что ведет к очередному расслаблению скелет-

ной мышцы, и т.д. Мышца поочередно со-

кращается и расслабляется в результате по-

ступления к ее мотонейронам импульсов от

собственных рецепторов. Описанные процес-

сы в равной степени относятся и к мышце-

сгибателю, и к мышце-разгибателю, при

этом расслабление скелетной мышцы запус-

кает механизмы ее сокращения, а сокраще-

ние скелетной мышцы активирует механиз-

мы,

расслабляющие мышцу.

Для обеспечения поочередного сгибания и

разгибания конечностей при шагательном

рефлексе мышцы-сгибатели и разгибатели

должны сокращаться и расслабляться после-

довательно друг за другом, что достигается с

помощью торможения центра-антагониста

при возбуждении центра-агониста, причем,

если на одной ноге сокращены сгибатели, на

другой ноге сокращаются разгибатели, что

обеспечивается поступлением афферентных

импульсов от мышечных и сухожильных ре-

цепторов и поочередным возбуждением и

торможением центров-сгибателей и разгиба-

телей (рис. 8.3).

Шагательные координированные движе-

ния возможны в отсутствие обратной аффе-

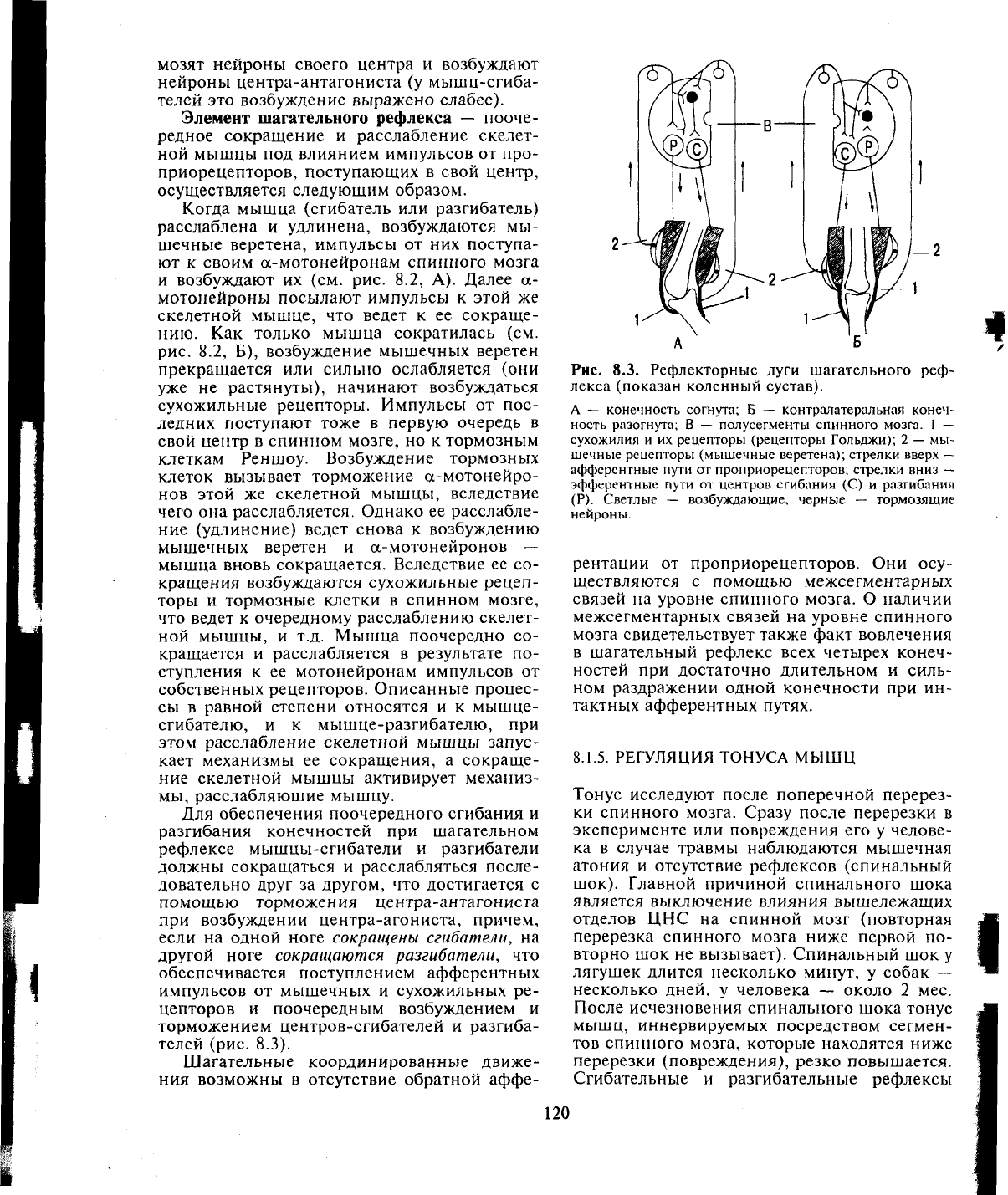

Рис. 8.3. Рефлекторные дуги шагательного реф-

лекса (показан коленный сустав).

А — конечность согнута; Б — контралатеральная конеч-

ность разогнута; В — полусегменты спинного мозга. 1 —

сухожилия и их рецепторы (рецепторы Гольджи); 2

—

мы-

шечные рецепторы (мышечные веретена); стрелки вверх

—

афферентные пути от проприорецепторов; стрелки вниз

—

эфферентные пути от центров сгибания (С) и разгибания

(Р).

Светлые — возбуждающие, черные — тормозящие

нейроны.

рентации от проприорецепторов. Они осу-

ществляются с помощью межсегментарных

связей на уровне спинного мозга. О наличии

межсегментарных связей на уровне спинного

мозга свидетельствует также факт вовлечения

в шагательный рефлекс всех четырех конеч-

ностей при достаточно длительном и силь-

ном раздражении одной конечности при ин-

тактных афферентных путях.

8.1.5. РЕГУЛЯЦИЯ ТОНУСА МЫШЦ

Тонус исследуют после поперечной перерез-

ки спинного мозга. Сразу после перерезки в

эксперименте или повреждения его у челове-

ка в случае травмы наблюдаются мышечная

атония и отсутствие рефлексов (спинальный

шок).

Главной причиной спинального шока

является выключение влияния вышележащих

отделов ЦНС на спинной мозг (повторная

перерезка спинного мозга ниже первой по-

вторно шок не вызывает). Спинальный шок у

лягушек длится несколько минут, у собак —

несколько дней, у человека — около 2 мес.

После исчезновения спинального шока тонус

мышц, иннервируемых посредством сегмен-

тов спинного мозга, которые находятся ниже

перерезки (повреждения), резко повышается.

Сгибательные и разгибательные рефлексы

120