Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

верхности языка. В отличие от других анали-

заторов вкусовой не имеет специальных вку-

совых нервов. Импульсация от вкусовых ре-

цепторов проводится преимущественно по

одной из ветвей лицевого нерва, волокнам

языкоглоточного нерва и верхнегортанного

нерва (веточка блуждающего нерва).

Особенности

вкусовой

чувствительности

у

детей. Новорожденные различают сладкое,

кислое, горькое и соленое. Сладкие вещества

вызывают обычно сосательные движения,

обладают успокаивающим действием. Горь-

кие,

кислые и соленые вызывают отрицатель-

ную реакцию: общее возбуждение, закрыва-

ние глаз, открывание или судорожное ис-

кривление рта, выпячивание губ и языка.

Пороги вкусовой чувствительности у ново-

рожденных, особенно недоношенных, детей

значительно выше, чем у взрослых. Но уже в

3-месячном возрасте появляется способность

дифференцировать концентрацию вкусовых

раздражителей. Вкусовая чувствительность у

детей школьного возраста близка к вкусовой

чувствительности взрослых.

Д. Обонятельный анализатор: структурно-

функциональная характеристика. В 7 мес

плод способен реагировать мимическими

движениями на пахучие вещества. Функция

обонятельного анализатора у ребенка прояв-

ляется сразу после рождения. Острота обоня-

ния у новорожденных в 20—100 раз ниже,

чем у взрослых. На 4-м месяце жизни ребе-

нок начинает отличать приятные запахи от

неприятных и реагировать на них адекватной

эмоционально-двигательной реакцией. Обо-

нятельный анализатор в процессе онтогенеза

быстро созревает и функционально полнос-

тью сформирован к 6 годам жизни. Острота

обоняния достигает максимума в период по-

лового созревания.

18.14.

ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА

Зрительный анализатор. Максимальная ак-

тивность сенсорных функций отмечается у

человека в возрасте 17—20 лет, после чего

она медленно снижается.

С возрастом снижается эластичность хрус-

талика, ослабляются цилиарные мышцы, в

связи с этим развивается ограничение акко-

модационной способности глаза — старчес-

кая дальнозоркость (пресбиопия). Если мак-

симальную способность глаза человека к ак-

комодации принять равной 12 диоптриям

(Д),

то уже в 10 лет она составляет 10 Д, в

40 - 4 Д, в 50 - 2 Д и в 60 лет -

1

Д.

С возрастом уменьшается преломляющая

сила сред глаза. В стекловидном теле появля-

ются небольшие светонепроницаемые тель-

ца, воспринимаемые как черные точки, про-

плывающие в поле зрения.

В сетчатке развиваются новые кровенос-

ные сосуды. В связи с высокой проницаемос-

тью их стенок появляются очаги экссудации

и кровоизлияний. Рассасывание поврежден-

ных элементов тканей затруднено, что ухуд-

шает функции палочек и колбочек, снижает

чувствительность сетчатки. Уменьшаются

скорость и выраженность сужения зрачка

при действии яркого света и аккомодации

глаза.

Снижается критическая частота мелька-

ний, т.е. максимальная частота вспышек

света, которые еще воспринимаются раз-

дельно, уменьшается контрастная чувстви-

тельность. Изменения подобного рода свя-

заны с возрастными преобразованиями всех

отделов зрительного анализатора — от глаза

до коры большого мозга в затылочных ее от-

делах.

Слуховой анализатор. Уже в 35—40 лет

острота слуха снижается примерно на 10 %.

Особенно заметно ухудшается восприятие

высоких тонов: в 30 лет люди реагируют на

звуковые колебания до 16—20 кГц, в 35 лет

—

до 15, в 65 лет — до 10 и к 80 годам — лишь

до 5 кГц. После 55 лет в связи с уменьшени-

ем эластичности барабанной перепонки и ба-

зальной мембраны улитки, а также со сниже-

нием подвижности слуховых косточек ухуд-

шается проводимость звука. Большие изме-

нения развиваются в звуковоспринимающей

части анализатора и центральных его отде-

лах, что связано с развитием атрофических

процессов в кортиевом органе и спиральном

ганглии улитки. В 65 лет — 74 года различ-

ные нарушения слуха, в частности старческая

тугоухость (пресбиокузия), выявляются

обычно у 13 %, после 75 лет

—

у 26 % людей.

Значительные изменения слуха в старческом

возрасте выявляются обычно лишь у 10 %, а

серьезное ослабление слуха — у 2 % лиц,

когда уже затруднены понимание разговор-

ной речи и пользование телефоном.

Вкусовая и обонятельная чувствительность

с возрастом меняется в меньшей степени,

чем зрение и слух. Однако, чтобы получить

выраженные ощущения сладкого, необходи-

мо в чашку чая добавлять значительно боль-

ше сахара, чем в молодом возрасте. Разви-

вающиеся изменения связаны при этом как с

уменьшением числа рецепторных клеток, так

и с преобразованиями высших отделов этих

сенсорных систем.

501

VW

Кожная чувствительность преобразуется в

соответствии с развитием в коже структур-

ных изменений. После 60 лет в связи с

уменьшением числа функционирующих со-

судов развиваются дистрофические измене-

ния нервных окончаний, в результате чего

Кора большого мозга и ближайшие к ней

подкорковые ядра образуют высшие отделы

ЦНС,

реализующие образование временных

связей и формирование сложных целена-

правленных поведенческих актов.

Впервые представление о рефлекторном

принципе работы высших отделов ЦНС было

выдвинуто и обосновано И.М.Сеченовым в

книге «Рефлексы головного мозга» (1863).

Идеи И.М.Сеченова были развиты И.П.Пав-

ловым (1849—1936), создавшим принципи-

ально новый объективный метод физиологи-

ческого исследования — метод условного

рефлекса, с помощью которого были разра-

ботаны основы учения о высшей нервной де-

ятельности (ВИД).

Согласно И.П.Павлову, все рефлексы подраз-

деляют на две группы — врожденные (безуслов-

ные рефлексы) и приобретенные (условные реф-

лексы). Условный рефлекс — это приобретенная в

онтогенезе реакция организма на раздражитель,

ранее индифферентный для этой реакции. В соот-

ветствии с таким подходом различают низшую и

высшую нервную деятельность. Низшая нервная

деятельность — это совокупность нейрофизиоло-

гических процессов, обеспечивающих осущест-

вление безусловных рефлексов и инстинктов.

Термин высшая нервная деятельность И.П.Павлов

предложил использовать вместо термина психи-

ческая деятельность, однако эти понятия нерав-

нозначны. Под термином высшая нервная дея-

тельность следует понимать совокупность нейро-

физиологических процессов, обеспечивающих со-

знание, подсознательное усвоение информации и

приспособительное поведение организма. Психи-

ческая деятельность — это идеальная, субъектив-

но осознаваемая деятельность организма, осу-

ществляемая с помощью нейрофизиологических

процессов. Таким образом, психическая деятель-

ность реализуется с помощью ВИД (таково соот-

ношение этих понятий).

19.1.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ПОВЕДЕНИЯ

Поведением называют все виды деятельности

организма в окружающей среде. Для человека

это совокупность поступков, посредством

заметно снижается тактильная, особенно

вибрационная чувствительность. В то же

время достоверных данных о существенном

снижении болевой и температурной чувстви-

тельности не получено.

которых он овладевает окружающей средой,

преобразует ее; для животных это двигатель-

ная активность, обеспечивающая выжива-

ние,

приспособление к изменениям окру-

жающей среды.

Поведение животных изучается научными дис-

циплинами. Зоопсихология изучает психические

процессы в ходе их эволюции в животном мире,

биологические предпосылки возникновения со-

знания. В конце XIX в. появилась эксперимен-

тальная психология, которая стремится внедрить

объективные психофизиологические методы в ис-

следование психических процессов у животных.

Наиболее значительные успехи в этой области бы-

ли получены бихевиористами (англ. behaviour

—

поведение), сформулировавшими (Э.Торндайк)

три закона обучения — пользы, эффекта и упраж-

нения. Предмет и задачи этологии (греч. ettos

—

обычай, поведение; logos — наука) — сравнитель-

ное изучение поведения с точки зрения его обще-

биологического значения, выделение роли пове-

дения в приспособлении к условиям внешней

среды, изучение зарождения новых форм поведе-

ния на разных этапах эволюции. В изучении фи-

зиологических механизмов поведения наибольшее

значение имеют работы школы И.П.Павлова о

ВИД.

19.1.1.

ВРОЖДЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗМА

Осуществляется с помощью безусловных

рефлексов и инстинктов, характеризующихся

видовыми особенностями (генетическая па-

мять).

Правильнее представить все множест-

во врожденных форм поведения в виде не-

прерывной шкалы, где на одном ее конце

располагается простой безусловный рефлекс,

а на другом — инстинкты, представляющие

собой сложные взаимоувязанные рефлексы.

В средней части шкалы располагаются тро-

пизмы, с помощью которых животные ори-

ентируются в пространстве, например, по

показателям сил гравитации, освещенности,

другим факторам среды. Тропизмы обладают

многими свойствами безусловных рефлексов.

В отличие от простых двигательных безуслов-

Глава 19

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

502

ных рефлексов, проявляющихся в сократи-

тельной активности лишь отдельных групп

мускулатуры, тропизмы обеспечивают вовле-

чение в процесс координированной физио-

логической активности мышц всего тела.

Инстинкты (лат. instinctus — побужде-

ние) — это врожденная приспособительная

стереотипная деятельность организма, по-

буждаемая основными биологическими по-

требностями и внешними раздражителя-

ми.

Инстинкты осуществляются с участием

структур промежуточного и конечного мозга.

В процессе реализации врожденных форм

поведения важную роль играют открытые

этологами сигнальные (ключевые) раздражи-

тели, запечатлевание (импринтинг), мотива-

ция, поведение при конфликтах (смещенная

активность). Ключевой стимул (вызывающий

инстинкт), воздействуя на соответствующий

рецептор, активирует жесткую генетически

детерминированную программу, вызываю-

щую стереотипный двигательный акт, кото-

рый разворачивается по принципу «ключ-

замок». Внешняя ситуация не оказывает

«возмущающего» влияния, если рожденная

реакция проста. Если она оказывается доста-

точно сложной, на динамику развития врож-

денной реакции могут оказать влияние фак-

торы не только внутренней, но и внешней

среды. Доминирующая потребность (сниже-

ние питательных веществ, повышение осмо-

тического давления в крови и др.) вызывает

формирование соответствующей доминирую-

щей мотивации, которая изменяет состояние

периферических рецепторов для избиратель-

ного восприятия ключевого стимула. Моти-

вированное возбуждение селективно настра-

ивает нервные центры, контролирующие эф-

ферентный аппарат. В конечном итоге все

это способствует развертыванию и реализа-

ции программы инстинктивного поведенчес-

кого акта.

Импринтинг (англ. imprint — оставлять

след, запечатлевать, фиксировать) — про-

цесс,

в результате которого ключевой стимул

или комплекс стимулов оказывается жестко

фиксированным в аппаратах памяти (см. раз-

дел 19.10.2).

Смещенная активность проявляется как

поведенческий акт, внешне не соответствую-

щий обстановке, в которой он реализуется.

Например, скворец, встретив агрессивного

соперника, иногда вместо того, чтобы всту-

пить в драку, начинает «нецелесообразно»

перебирать свое оперение; рассерженный че-

ловек, не имея возможности выразить свои

чувства прямо, начинает досадливо чесать за-

тылок. Смещенная активность выполняет

функции нейтрализации избытка мотиваци-

онного напряжения, а также имеет значение

в установлении коммуникативных связей

между особями.

19.1.2.

ФИЗИОЛОГИЯ МОТИВАЦИЙ

Проблема мотиваций в последнее время за-

нимает ведущее место в исследованиях дея-

тельности головного мозга. Это связано с

тем, что сложные целенаправленные формы

поведения возникают на основе специфичес-

ких внутренних состояний, обусловленных

возникновением той или иной потребности

организма, например, в питательных вещест-

вах, воде и др. Такие внутренние состояния,

инициирующие достижение во внешней

среде конкретных объектов, были названы

И.П.Павловым (1916) «влечениями организ-

ма».

В настоящее время их называют моти-

вациями. До середины XX в. изучение моти-

ваций находилось в ведении психологов, од-

нако после пионерских исследований, про-

веденных Д.Олдсом и Р.Милнером в 1954 г.,

сейчас мотивациями занимаются и физио-

логи. В частности, установлено, что раз-

дражение некоторых областей мозга может

вызвать у животного мотивационно окра-

шенные состояния. Так, крысе вживляли

в область передней комиссуры электроды.

После первого раздражения крыса, как было

показано, обнаруживает активное стремле-

ние к повторному раздражению мозга. По-

следнее проявляется в реакции самораздра-

жения, когда крыса, нажимая на доступный

рычаг, начинает самостоятельно воздейство-

вать электрическим током на область мозга,

в которую были вживлены электроды. Следо-

вательно, раздражение соответствующей зо-

ны мозга вызвало у крысы эмоционально-по-

зитивное состояние. Эти опыты показали,

что мотивационные, эмоционально окрашен-

ные состояния организма можно изучать ме-

тодами экспериментальной нейрофизиоло-

гии.

Классификация мотиваций. Целесообразно

выделить биологические и социальные моти-

вации. Имеется и ряд других терминов. Как

правило, структуры, обеспечивающие биоло-

гические мотивации, созревают к моменту

рождения (голод, жажда), позднее созревают

структуры, реализующие половые и роди-

тельские мотивации. Биологические мотива-

ции присущи человеку и животным, они воз-

никают на основе внутренних физиологичес-

ких потребностей. К ним относят голод,

жажду, страх, половые влечения, родитель-

503

ские влечения, позывы к мочеиспусканию,

дефекации и др.

Социальные мотивации присущи исключи-

тельно человеку, они формируются на основе

межличностных отношений и потребностей

человеческого общества. К ним относятся,

например, чувство долга перед Родиной,

стремление к учебе, определенному положе-

нию в обществе, этические и духовные по-

требности. Некоторые влечения свойственны

и животным в виде зоосоциальных мотиваций

(доминирование, эмоциональный резонанс).

Мотивационное возбуждение, возникнув в

центрах гипоталамуса вследствие непосредст-

венного действия на них факторов внутрен-

ней среды (кровь, лимфа) или же в результате

поступления к ним импульсаций от различ-

ных органов и тканей, постепенно начинает

распространяться на образования лимбичес-

кой системы, на нейронные комплексы пе-

редних долей коры большого мозга. Дальней-

шее усиление активности в гипоталамусе

через таламопокрышечные связи стимулиру-

ет ретикулярную формацию среднего мозга,

что приводит затем к генерализованному воз-

буждению всех отделов коры большого

мозга, предопределяя новый — доминантный

статус мотивационного возбуждения. С это-

го момента структуры мозга объединяются в

функциональный комплекс, направляющий

организм к удовлетворению той потребности,

на базе которой сформировалась доминирую-

щая мотивация.

Гипоталамические центры считают веду-

щими в развитии мотивационного возбужде-

ния, его инициаторами, поэтому их называ-

ют пейсмекерными центрами (от англ. pace-

maker — водитель ритма). Разрушение этих

центров немедленно устраняет возможность

появления той или иной мотивации. Напри-

мер,

состояние голода у подопытной крысы

не возникает после разрушения гипоталами-

ческого центра голода, расположенного в об-

ласти латеральных ядер гипоталамуса. Кон-

цепция пейсмекерной роли гипоталамичес-

ких центров в формировании биологической

мотивации (П.К.Анохин, К.В.Судаков) опре-

деляет тактику врача в использовании фарма-

кологических веществ для регуляции силы

мотиваций, для устранения патологических

мотиваций — никотиновой, алкогольной,

наркотической.

Хотя ведущее значение в формировании

мотивационного возбуждения принадлежит

подкорковым центрам, поиск, завершение

целенаправленного поведения организма во

внешней среде, приводящие к удовлетворе-

нию потребности, осуществляются корой

большого мозга, которая оказывает непре-

рывные нисходящие влияния на инициатив-

ные центры гипоталамуса. Удовлетворение

потребности ведет к прекращению мотиваци-

онного возбуждения.

Все мотивации обладают выраженной ней-

рофизиологической и соответственно ней-

рохимической специфичностью. Мотивация

страха, например, блокируется альфа-адрено-

блокаторами (аминазином), пищевые мотива-

ции — холинолитиками (атропином или ами-

зилом). В последние годы была показана роль

различных олигопептидов в формировании

мотиваций. Введение в боковые желудочки

мозга голодным животным холецистокинина

или бета-липотропина сопровождается тормо-

жением пищевой реакции, внутривенное вве-

дение голодным животным гастрина усилива-

ет пищевую мотивацию. Ангиотензин, бради-

кинин, вазопрессин изменяют поведенческие

реакции, сформированные на базе мотивации

страха.

Мотивационные возбуждения вызывают

актуализацию механизмов памяти, тем

самым повышая вероятность достижения по-

лезного результата на основе ранее приобре-

тенного опыта. Мотивации активируют сен-

сорные системы: например, при голоде воз-

растает возбудимость вкусовых рецепторов,

снижаются пороги дискриминации (различе-

ния) зрительных раздражений. При половом

возбуждении повышается возбудимость ре-

цепторов эрогенных зон и дистальных рецеп-

торов и т.д. Любая мотивация повышает ак-

тивность моторной системы. Исключением

является пассивный страх во время замира-

ния животного. Мотивации сопровождаются

эмоциями, причем возникновение мотива-

ций может сопровождаться отрицательными

эмоциями, особенно когда возникает сомне-

ние в достижении цели, тогда как устранение

(удовлетворение) мотиваций проявляется

возникновением положительных эмоций.

Расстройства мотиваций выражаются либо

в их усилении (булимия, гиперсексуализм,

полидипсия и т.д.), либо в значительном их

подавлении (афагия, апатия, адипсия и др.).

При избирательном расстройстве какой-либо

одной, преимущественно врожденной моти-

вации нередко происходит нарушение нор-

мального развития личности человека.

19.1.3.

АРХИТЕКТУРА ЦЕЛОСТНОГО

ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АКТА

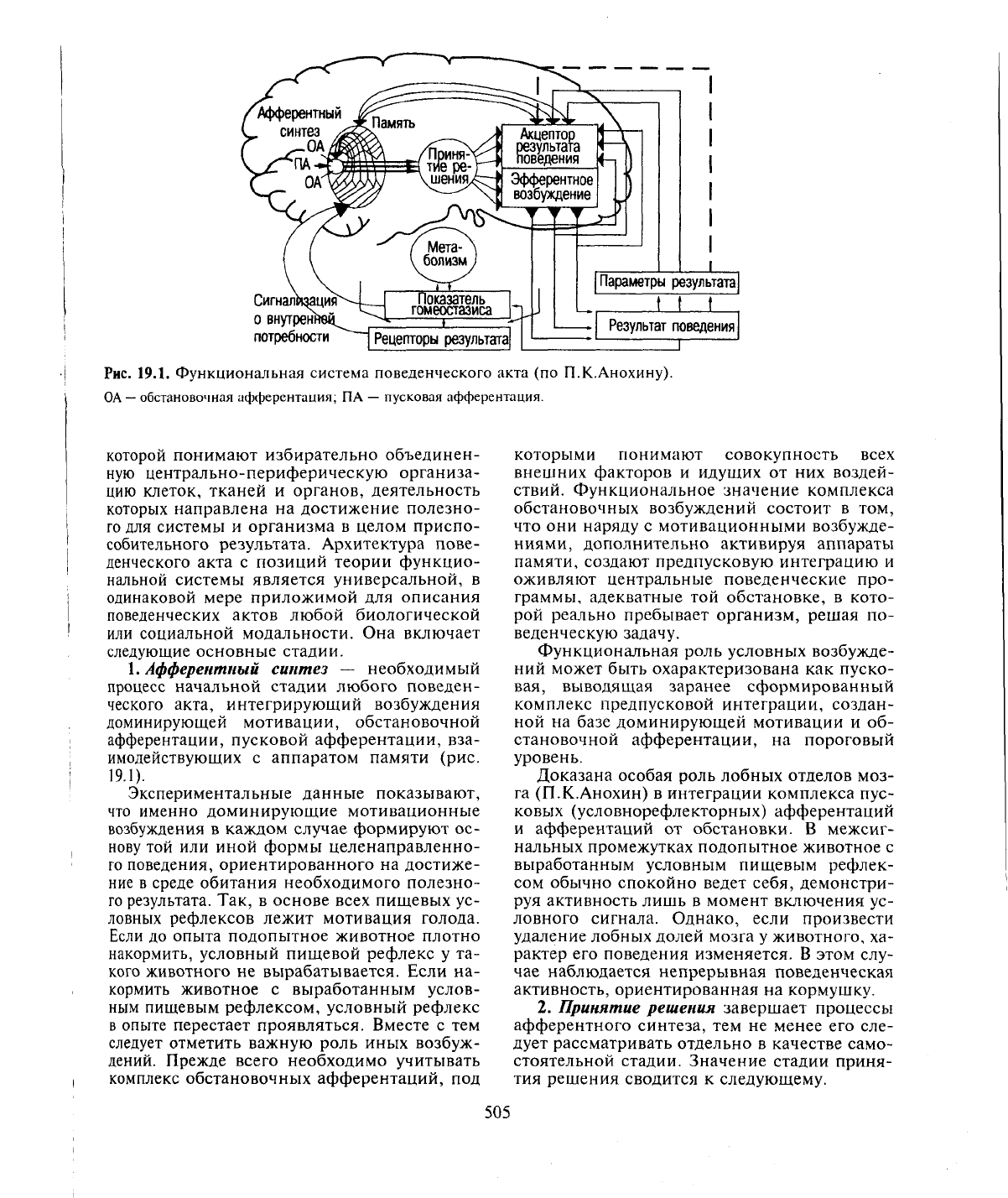

Наиболее совершенная модель структуры по-

веденческого акта заложена в концепции

функциональной системы (П.К.Анохин), под

504

Сигнализация"

о

внутренн

потребности

Рецепторы результата

Параметры результата

Результат поведения

Рис.

19.1. Функциональная система поведенческого акта (по П.К.Анохину).

ОА

—

обстановочная афферентация; ПА

—

пусковая афферентация.

которой понимают избирательно объединен-

ную центрально-периферическую организа-

цию клеток, тканей и органов, деятельность

которых направлена на достижение полезно-

го для системы и организма в целом приспо-

собительного результата. Архитектура пове-

денческого акта с позиций теории функцио-

нальной системы является универсальной, в

одинаковой мере приложимой для описания

поведенческих актов любой биологической

или социальной модальности. Она включает

следующие основные стадии.

1.

Афферентный

синтез — необходимый

процесс начальной стадии любого поведен-

ческого акта, интегрирующий возбуждения

доминирующей мотивации, обстановочной

афферентации, пусковой афферентации, вза-

имодействующих с аппаратом памяти (рис.

19.1).

Экспериментальные данные показывают,

что именно доминирующие мотивационные

возбуждения в каждом случае формируют ос-

нову той или иной формы целенаправленно-

го поведения, ориентированного на достиже-

ние в среде обитания необходимого полезно-

го результата. Так, в основе всех пищевых ус-

ловных рефлексов лежит мотивация голода.

Если до опыта подопытное животное плотно

накормить, условный пищевой рефлекс у та-

кого животного не вырабатывается. Если на-

кормить животное с выработанным услов-

ным пищевым рефлексом, условный рефлекс

в опыте перестает проявляться. Вместе с тем

следует отметить важную роль иных возбуж-

дений. Прежде всего необходимо учитывать

комплекс обстановочных афферентации, под

которыми понимают совокупность всех

внешних факторов и идущих от них воздей-

ствий. Функциональное значение комплекса

обстановочных возбуждений состоит в том,

что они наряду с мотивационными возбужде-

ниями, дополнительно активируя аппараты

памяти, создают предпусковую интеграцию и

оживляют центральные поведенческие про-

граммы, адекватные той обстановке, в кото-

рой реально пребывает организм, решая по-

веденческую задачу.

Функциональная роль условных возбужде-

ний может быть охарактеризована как пуско-

вая,

выводящая заранее сформированный

комплекс предпусковой интеграции, создан-

ной на базе доминирующей мотивации и об-

становочной афферентации, на пороговый

уровень.

Доказана особая роль лобных отделов моз-

га (П.К.Анохин) в интеграции комплекса пус-

ковых (условнорефлекторных) афферентации

и афферентации от обстановки. В межсиг-

нальных промежутках подопытное животное с

выработанным условным пищевым рефлек-

сом обычно спокойно ведет себя, демонстри-

руя активность лишь в момент включения ус-

ловного сигнала. Однако, если произвести

удаление лобных долей мозга у животного, ха-

рактер его поведения изменяется. В этом слу-

чае наблюдается непрерывная поведенческая

активность, ориентированная на кормушку.

2.

Принятие

решения завершает процессы

афферентного синтеза, тем не менее его сле-

дует рассматривать отдельно в качестве само-

стоятельной стадии. Значение стадии приня-

тия решения сводится к следующему.

505

1.

«Принятие решения» освобождает орга-

низм от многочисленных степеней свободы в

организации поведения, что обеспечивает

формирование единственной совокупности

эфферентных возбуждений, направляемых на

периферию в данный момент и в данной си-

туации.

2.

«Принятие решения» является переход-

ным моментом подготовительной стадии

функциональной системы поведенческого

акта, после которого все комбинации цент-

ральных возбуждений приобретают исполни-

тельный характер. Исключительная роль в

формировании принятия решения принадле-

жит лобным долям мозга. Нарушения их ра-

боты проявляются в расстройстве механиз-

мов «принятия решения».

3.

Вслед за «принятием решения» в функ-

циональной системе поведенческого акта па-

раллельно формируются два узловых меха-

низма. С одной стороны, формируется аппа-

рат акцептора результатов действия (АРД),

с другой — запускаются механизмы стадии

эфферентного синтеза.

3.1.

АРД — это аппарат прогнозирования

и оценки физических, химических, биоло-

гических свойств полезного приспособи-

тельного поведенческого результата путем

сличения обратной афферентации от пара-

метров реальных достигнутых результатов с

их предуготованной афферентной моделью

(П.К.Анохин).

Опыт человека убеждает в том, что, стре-

мясь к достижению какой-либо цели, основ-

ные параметры цели конкретизируются изна-

чально мысленно, т.е. идеально. В последую-

щем идеальная модель результата, сформиро-

ванная в АРД, сопоставляется с реальным ре-

зультатом. Если они не совпадают, возникает

ориентировочная реакция. Так, в лаборато-

рии П.К.Анохина был проведен опыт с при-

менением «сюрпризной методики». По ус-

ловному сигналу собака направлялась к кор-

мушке и всякий раз получала стандартное

пищевое подкрепление в виде сухарного по-

рошка. Условный рефлекс был прочным, ус-

ловная реакция у голодного животного про-

текала однотипно. Когда сухарный порошок

незаметно подменили мясом, действие соба-

ки на условный сигнал, как обычно, было

направлено на поедание сухарей. Однако, не-

ожиданно получив мясо, собака отворачива-

лась и смотрела по сторонам — рефлекс «что

такое?». Прогнозируемый результат в АРД не

совпал с реальным, что выяснилось в резуль-

тате сличения в АРД нервной модели пред-

полагаемого результата действия с афферент-

ной моделью реального результата.

3.2. Параллельно с формированием АРД

идет образование программы действия в со-

ставе стадии эфферентного синтеза — ста-

дии, в которой решаются вопросы сопряже-

ния, координации нервных, гуморальных и

прочих эфферентных механизмов управления

работой периферических эффекторов, ис-

пользуемых в ходе реализации программы

поведенческого акта.

4.

Выход программных возбуждений на

периферические эффекторы (соматические,

вегетативные) обеспечивает собственно пове-

денческий акт, или действия, ведущие к по-

лучению полезного результата.

5.

Важнейшей стадией деятельности функ-

циональной системы поведенческого акта яв-

ляется оценка с помощью обратной связи пара-

метров достигнутых результатов

деятельнос-

ти в АРД. Можно выделить два крайних ва-

рианта оценки результатов того или иного

поведенческого акта.

1.

Поведенческий акт завершается

успешно,

обратная афферентация о полученном ре-

зультате поступает на элементы акцептора

результатов действия, при этом ожидаемая

модель результатов совпадает с тем, что было

получено в ходе поведенческого акта. В этом

случае АРД активирует аппарат биологически

положительных эмоций, что приводит к фор-

мированию эмоции удовлетворения. Поло-

жительная эмоция в данной ситуации высту-

пает как сигнал успешного завершения пове-

денческого акта, поведенческий акт на этом

заканчивается.

2.

Поведенческий акт завершается с

ошиб-

ками в достижении необходимого результата,

при этом ожидаемая модель результатов не

совпадает с тем, что было получено в ходе

поведенческого акта, — на элементах АРД

возникает реакция рассогласования, при

этом активируется аппарат биологически от-

рицательных эмоций. Степень рассогласова-

ния может быть различной. В зависимости от

этого внешние проявления неудачного завер-

шения поведенческого акта могут варьиро-

вать — от ориентировочно-исследователь-

ской реакции до биологически отрицатель-

ной реакции с выраженным негативным эмо-

циональным компонентом. Адаптивный

смысл включения отрицательных эмоций в

случае неполучения необходимых полезных

результатов деятельности заключается в том,

что она выступает как стимул для организа-

ции повторного, более совершенного пове-

денческого акта.

Следует обратить внимание на число ме-

дицинских аспектов биологически отрица-

тельных реакций человека (реакции неудов-

506

летворения или неудовольствия), отражаю-

щих состояние конфликта при длительном

или невозможном достижении потребного

результата. В конфликтной ситуации при

усилении отрицательного эмоционального

напряжения последнее может переходить в

состояние эмоционального стресса, который

становится основой возникновения и разви-

тия нарушений в работе целого организма в

форме артериальной гипертензии, патологи-

ческих изменений деятельности сердца, им-

мунодефицитных состояний, язвенных пора-

жений желудочно-кишечного тракта и др.

(К.В.Судаков).

Необходимо подчеркнуть, что качество

поведенческих результатов окончательно

проверяется по критерию восстановления

параметров тех или иных гомеостатических

показателей, сдвиг которых создал первич-

ные предпосылки реализации поведенческо-

го акта.

19.2.

НАУЧЕНИЕ

19.2.1.

ФОРМЫ НАУЧЕНИЯ

Существует несколько классификаций науче-

ния. Целесообразно все их объединить в че-

тыре основные группы преимущественно по

критерию активности животного или челове-

ка в ходе научения: а) пассивное (реактив-

ное) научение, б) активное (оперантное) на-

учение (operatio — действие), в) научение с

помощью наблюдения, г) инсайт.

А.

Пассивное (реактивное) научение имеет

место во всех случаях, когда организм пас-

сивно (не прилагая целенаправленных уси-

лий) реагирует на какие-то внешние факто-

ры,

в результате чего в нервной системе фор-

мируются новые следы памяти. Пассивным

научением являются следующие формы.

1.

Привыкание — угасание ориентировочной

реакции

(рефлекса «что такое?» по И.П.Пав-

лову).

Если раздражитель многократно по-

вторяется и не имеет особого значения для

организма, то последний прекращает на него

реагировать, развивается привыкание (габи-

туация). Ориентировочная реакция угасает.

Например, появление звука в лаборатории,

где находится подопытное животное (соба-

ка),

первоначально вызывает у нее ориенти-

ровочную реакцию: поворот головы, ушей в

сторону источника звука. После многократ-

ного повторения звука, не сопровождающе-

гося другими воздействиями на животное,

последнее прекращает на него реагировать.

У человека и животных новый раздражитель

вызывает не только соматические, но и веге-

тативные реакции: изменение частоты сер-

дечных сокращений, десинхронизацию ЭЭГ,

изменение частоты и глубины дыхания. Если

оказывается, что раздражитель не имеет зна-

чения для организма, то при последующем

его повторении угасают и вегетативные, и со-

матические реакции. Так, человек, живущий

на шумной городской улице, не обращает

внимания на посторонний шум транспорта

ночью, несмотря на него, крепко спит.

Угасание ориентировочной реакции

—

это

не только самая простая, но, вероятно, и

самая распространенная форма научения у

человека и животных. За счет него нам удает-

ся игнорировать раздражители, не несущие

никакой новизны и не имеющие для нас зна-

чения, сосредоточивая внимание на более

важных явлениях. Привыкание всегда специ-

фично в отношении стимула: если человек не

замечает уличного шума, он проснется либо

от неожиданного звука на его фоне, либо от

внезапно наступившей тишины. Привыка-

ние

—

это не утомление, а особый приспосо-

бительный нервный процесс, который не

следует путать с адаптацией анализаторов,

т.е.

снижением их чувствительности при не-

прерывной стимуляции.

2.

Сенсибилизация — усиление реакции ор-

ганизма на повторяющийся стимул, если он

вызывает каждый раз неприятные ощущения.

Например, капли воды из крана, жужжание

назойливой мухи или пронзительный писк

комара, многократно повторяющийся, ста-

новятся непереносимыми, неприятными.

В данном случае научение носит негативный

характер и выражается в соответствующих

поведенческих реакциях типа стимул—ответ

(после нескольких повторений действия раз-

дражителя).

3.

Импринтинг — запечатление в памяти

новорожденного окружающей действитель-

ности. Импринтинг — особая форма ассоци-

ативного научения, основанная на врожден-

ной предрасположенности к фиксации опре-

деленных сочетаний раздражителей и возни-

кающих ответных реакций в ранний период

развития организма.

4.

Классические условные рефлексы по

И.П.Павлову

—

положительные и отрицатель-

ные (см. разделы 19.2.2;

19.2.3;

19.2.4; 19.2.6).

Б. Активное (оперантное) научение — на-

учение, в ходе которого организм добивается

полезного результата с помощью активного

поведения. Имеется три основных вида науче-

ния — метод проб и ошибок, инструменталь-

ный условный рефлекс и самораздражение.

1.

Метод проб и ошибок. Американский

ученый Э.Торндайк (1890), видный бихевио-

рист (англ. behaviour — поведение) помещал

голодных кошек в так называемые проблем-

ные клетки, которые открывались в том слу-

чае,

если кошка предпринимала какие-то оп-

ределенные действия: тянула за веревку, при-

поднимала запорный крючок. Когда кошка

выходила из клетки, она получала пищу. По

мере повторения процедуры выхода из клет-

ки,

иначе увеличения числа проб и ошибок,

скорость выполнения задачи возрастала.

2.

Инструментальный условный рефлекс —

научение действию с помощью вознагражде-

ния (подкрепления). Например, при помеще-

нии в клетку Скиннера, где находится светя-

щийся пластмассовый кружок, голубь полу-

чает зернышко; если он повернет голову в

сторону кружка — он вновь получает зер-

нышко; если голубь случайно клюнет кру-

жок, он снова получает зернышко и т.д.

Вскоре голубь научается ударять клювом по

кружку за вознаграждение. Подобное науче-

ние может проводиться с целью избавления

или избегания неприятного воздействия, на-

пример раздражения электрическим током,

пропускаемым через металлическую сетку

пола. Так, животное (крыса) по световому

сигналу нажимает на рычаг и выключает

электрический ток, чтобы избежать раздра-

жения. Крыса также научается реагировать

на световой раздражитель: нажимает на

рычаг, чтобы получить пищу, т.е. она исполь-

зует какой-то инструмент — отсюда и назва-

ние этого вида научения. Дети быстро учатся

говорить, когда родители одобряют их при

правильном произношении отдельных звуков

и слов. В случае неправильного произноше-

ния слова дети не получают подобного под-

крепления, в результате чего эти слова посте-

пенно исчезают из употребления.

3.

Самораздражение структур мозга для по-

лучения удовольствия — положительных

эмоций.

В.

Научение путем наблюдения. Различают

два вида подобного научения.

1.

Простое подражание. Например, обезь-

яна в общении с исследователями научилась

мыть банан перед едой, не понимая зачем это

делается.

2.

Викарное научение также осуществляет-

ся посредством наблюдения, но при этом

результат действия оценивается. Такое на-

учение свойственно только человеку. Осо-

бенно часто оно используется детьми, при-

чем в раннем онтогенезе оно является пре-

имущественно подражательным. С возрас-

том викарное научение начинает все больше

превалировать над подражательным науче-

нием.

Г. Научение путем инсайта (озарение) —

внезапное нестандартное правильное реше-

ние задачи: иногда после отдельных проб и

ошибок возникает идея результативного дей-

ствия, которое может совершенствоваться в

процессе достижения цели. Этот вид научения

является следствием объединения опыта, на-

копленного в памяти, с той информацией, ко-

торой располагает индивидуум при решении

проблемы. Так, находящаяся в клетке обезь-

яна в эксперименте с недосягаемым для нее

бананом сначала пытается достать плод одной

палкой в виде трубки, потом другой такой же.

Но обе палки оказываются слишком коротки.

Тогда она прекращает свои попытки, разгля-

дывает находящиеся возле нее предметы и

вдруг быстро проделывает логическую сово-

купность действий: схватывает обе палки,

вставляет их одну в другую, просовывает

между прутьями клетки и достает банан.

Д.

Экстраполяционные рефлексы [Кру-

шинский Л.В., 1960] состоят в способности

животного определять направления дальней-

шего перемещения значимого для него раз-

дражителя, например перемещение пищи,

движущейся по прямой линии после исчез-

новения из поля зрения. Способность к

экстраполяции хорошо развита у птиц, хищ-

ных млекопитающих, дельфинов.

Следует подчеркнуть, что в конкретных

ситуациях для достижения того или иного

полезного приспособительного результата

индивидуум чаще всего реализует не один, а

несколько видов научения. Частное научение

(обучение игре на музыкальном инструменте,

обучение работе на компьютере и др.) по

своей структуре всегда является комплекс-

ным.

19.2.2.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ УСЛОВНЫХ

РЕФЛЕКСОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНД

А.

Выработка условных рефлексов.

1.

Необходимо неоднократное совпадение

во времени действия индифферентного раз-

дражителя с безусловным.

2.

Условный стимул должен предшество-

вать безусловному.

3.

Условный рефлекс образуется на базе

безусловного (врожденного) рефлекса.

Образованию условных рефлексов способ-

ствуют следующие факторы (условия).

• Оптимальное состояние организма (здо-

ровье),

в первую очередь состояние коры

большого мозга.

508

• Функциональное состояние нервного

центра безусловного рефлекса (для пище-

вых рефлексов — наличие пищевой по-

требности).

• Отсутствие посторонних сигналов как из

внешней среды, так и от внутренних орга-

нов (кишечник, мочевой пузырь и др.).

• Оптимальное соотношение силы условно-

го и безусловного раздражителей. Для об-

разования и сохранения условных рефлек-

сов существует определенный диапазон

величин подкрепления — минимальный

(пороговый), оптимальный, максималь-

ный.

В процессе выработки условного рефлекса

выявлены периоды его образования:

• скрытый период, когда условные ответы

не возникают, несмотря на неоднократ-

ные сочетания условного и безусловного

раздражителей;

• период неустойчивых условных рефлек-

сов,

когда не все условные раздражители

сопровождаются появлением условных от-

ветов;

• период генерализации, когда условные ре-

акции возникают на все посторонние сиг-

налы, помимо того, на который вырабаты-

вается рефлекс;

• период специализации, когда условный

ответ возникает только на тот условный

сигнал, на который шла выработка;

• финальная стадия — появление условного

рефлекса относительно стабильной вели-

чины.

Б.

Компоненты

условного рефлекса.

Л

юбой

рефлекс представляет собой сложно органи-

зованный поведенческий акт. Так, раздраже-

ние рецепторов пищевого безусловного реф-

лекса сопровождается рядом эффекторных

ответов (компонентов) — дыхательным, дви-

гательным, секреторным и др. Поскольку ус-

ловный рефлекс образуется на базе безуслов-

ного и его воспроизводит, то и он состоит из

ряда компонентов. На начальных этапах об-

разования условного рефлекса в период изо-

лированного действия условного сигнала от-

мечается определенная очередность появле-

ния компонентов: вначале обнаруживается

сопряженный

компонент (дыхательный, сосу-

дистый, сердечный и др.), имеющий значе-

ние для энергетического обеспечения после-

дующей специфической деятельности, затем

появляется специфический поведенческий (со-

матический) компонент, состоящий из

позно-тонических и фазных реакций, обес-

печивающих приближение животного к пи-

щевой подкормке; позже в целостную услов-

норефлекторную деятельность дополнитель-

но включаются иные компоненты, например

секреторные и моторные проявления желу-

дочно-кишечного тракта.

В.

Сходство и различия условных и безус-

ловных рефлексов. Сходство этих рефлексов

состоит в том, что их дуги имеют афферент-

ную,

центральную и эфферентную части; оба

типа рефлексов в биологическом отношении

имеют приспособительное значение. Имеет-

ся ряд отличий условных рефлексов от безус-

ловных.

• Безусловные рефлексы — врожденные, ус-

ловные — приобретаются в течение

жизни, поэтому первые отражают видовые

особенности организма, а вторые — инди-

видуальные.

• Безусловные рефлексы относительно по-

стоянны в течение жизни особи, услов-

ные — образуются, изменяются и исчеза-

ют, когда они становятся неадекватными

условиям жизни особи.

• Безусловные рефлексы реализуются по

анатомическим путям, определенным ге-

нетически, а условные — по функцио-

нально организующимся временным (за-

мыкательным) связям.

• Безусловные рефлексы свойственны всем

уровням центральной нервной системы и

преимущественно осуществляются ее низ-

шими отделами (спинной мозг, стволовый

отдел, подкорковые ядра). Условные реф-

лексы для своего образования и реализа-

ции требуют целостности коры больших

полушарий, особенно у высших млекопи-

тающих.

• Каждый безусловный рефлекс имеет свое

специфическое рецептивное поле и спе-

цифические раздражители. Условные реф-

лексы могут образовываться с любого ре-

цептивного поля на самые разнообразные

раздражители.

• Безусловные рефлексы возникают на дей-

ствие наличного раздражителя, которого

уже нельзя избежать, а условные — при-

спосабливают организм к действию сти-

мула, которое еще предстоит испытать,

т.е.

имеют сигнальное (предупредитель-

ное) значение.

Г. Методы исследования ВНД. Для изуче-

ния закономерностей ВНД, особенностей

формирования и протекания условных реф-

лексов чаще других используются следующие

методы.

1.

Методы разрушения и раздражения от-

дельных структур мозга, нацеленные на вы-

509

яснение основы условнорефлекторной дея-

тельности. В последние годы стали использо-

ваться методы холодового выключения

структур головного мозга. Этот метод позво-

ляет визуализировать пространственно-вре-

менную мозаику процессов мозга при обра-

зовании условного рефлекса в разных функ-

циональных состояниях.

2.

Фармакологические методы, связанные

с введением различных биологически актив-

ных веществ (ацетилхолина, адреналина, се-

ротонина, малых пептидов — гастрина и др.)

в различные нервные структуры с помощью

хемотродов, в сочетании с выработкой услов-

ных рефлексов.

3.

Электрофизиологические методы, осно-

ванные на регистрации ЭЭГ, вызванных по-

тенциалов, нейронной активности различных

отделов коры большого мозга, подкорковых

структур.

4.

Методы молекулярной биологии, на-

правленные на изучение роли молекул ДНК,

РНК, других биологически активных веществ

в образовании условных рефлексов.

5.

Методы электронной микроскопии.

19.2.3.

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВНЫХ

РЕФЛЕКСОВ

В настоящее время не существует общепри-

нятой научно обоснованной классификации

условных рефлексов. Предлагается один из

вариантов.

А. Все условные рефлексы подразделяют на

те же группы, что и безусловные, на базе ко-

торых они были выработаны.

1.

По биологическому значению различают

рефлексы пищевые, оборонительные и др.

2.

По виду рецепторов, на которые воздей-

ствует условный сигнал, различают экстеро-

цептивные, проприоцептивные, интероцеп-

тивные условные рефлексы. Исследованиями

лабораторий К.М.Быкова, В.Н.Черниговско-

го была показана связь коры большого мозга

со всеми внутренними органами. Интероцеп-

тивные условные рефлексы сопровождаются,

как правило, расплывчатыми ощущениями,

которые И.М.Сеченов называл «темными

чувствами», влияющими на настроение, ра-

ботоспособность. Проприоцептивные услов-

ные рефлексы лежат в основе научения чело-

века и животных двигательным навыкам

(ходьба, производственные операции и др.).

Экстероцептивные условные рефлексы фор-

мируют приспособительное поведение жи-

вотных по добыванию пищи, избеганию

вредных сигналов, продолжению рода и т.д.

У человека ведущее значение имеют экстеро-

цептивные словесные раздражители, форми-

рующие сложные формы целенаправленного

поведения.

3.

По отделу нервной системы и характеру

эфферентного ответа различают условные

рефлексы соматические (двигательные) и ве-

гетативные (сердечно-сосудистые, секретор-

ные,

выделительные и др.). Последнюю груп-

пу рефлексов подробно описал ученик

И.П.Павлова К.М.Быков.

Желудок собаки наполняли водой через фисту-

лу Басова так, чтобы животное не видело проце-

дуры подготовки к вливанию. Эта процедура по-

буждает почки к усилению деятельности. Если

вливанию воды в желудок предшествовал индиф-

ферентный сигнал, то через несколько подобных

сочетаний вырабатывался условный рефлекс на

деятельность почек: условный сигнал без влива-

ния воды вызывал усиление ее работы в виде по-

вышения мочеотделения (диурез). Данный услов-

ный рефлекс запускается при возбуждении дейст-

вующих на экстероцепторы света или звука, но

реализуется с помощью внутренних органов —

почек.

Примером условнорефлекторного изменения

деятельности внутренних органов могут служить

условные рефлексы на фармакологические (ле-

карственные) средства. Введение последних в ор-

ганизм сопровождается определенными измене-

ниями внутренних органов, что отражается на со-

стоянии коры большого мозга, и это может слу-

жить подкреплением для действия индифферент-

ного сигнала. Например, если неоднократно соче-

тать звук метронома с введением апоморфина,

вызывающего рвоту, то через некоторое время

метроном сам по себе будет вызывать у человека

рвоту без введения апоморфина. Это используется

в качестве одного из методов лечения алкоголиз-

ма у человека. В этих случаях вводят апоморфин

(о действии которого больной не догадывается),

а затем через некоторое время, к моменту, когда

должно возникать рвотное действие апоморфина.

больному дают понюхать водку. У пациента фор-

мируется связь вида бутылки, запаха водки с по-

следующей рвотной реакцией. В клинических

условиях манипуляции приготовления к введению

или даче больному лекарства (вид человека, вы-

полняющего лечебное воздействие, вид шприца)

могут стать условными раздражителями. В кли-

нической деятельности следует учитывать воз-

можность образования условнорефлекторных свя-

зей на манипуляции врача, на лекарственные

средства.

Существует ряд классификаций, применяемых

только к условным рефлексам.

Б.

По отношению сигнального раздражи-

теля к безусловному (подкрепляющему) раз-

дражителю все условные рефлексы делят на

натуральные и искусственные (лаборатор-

ные).

510