Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

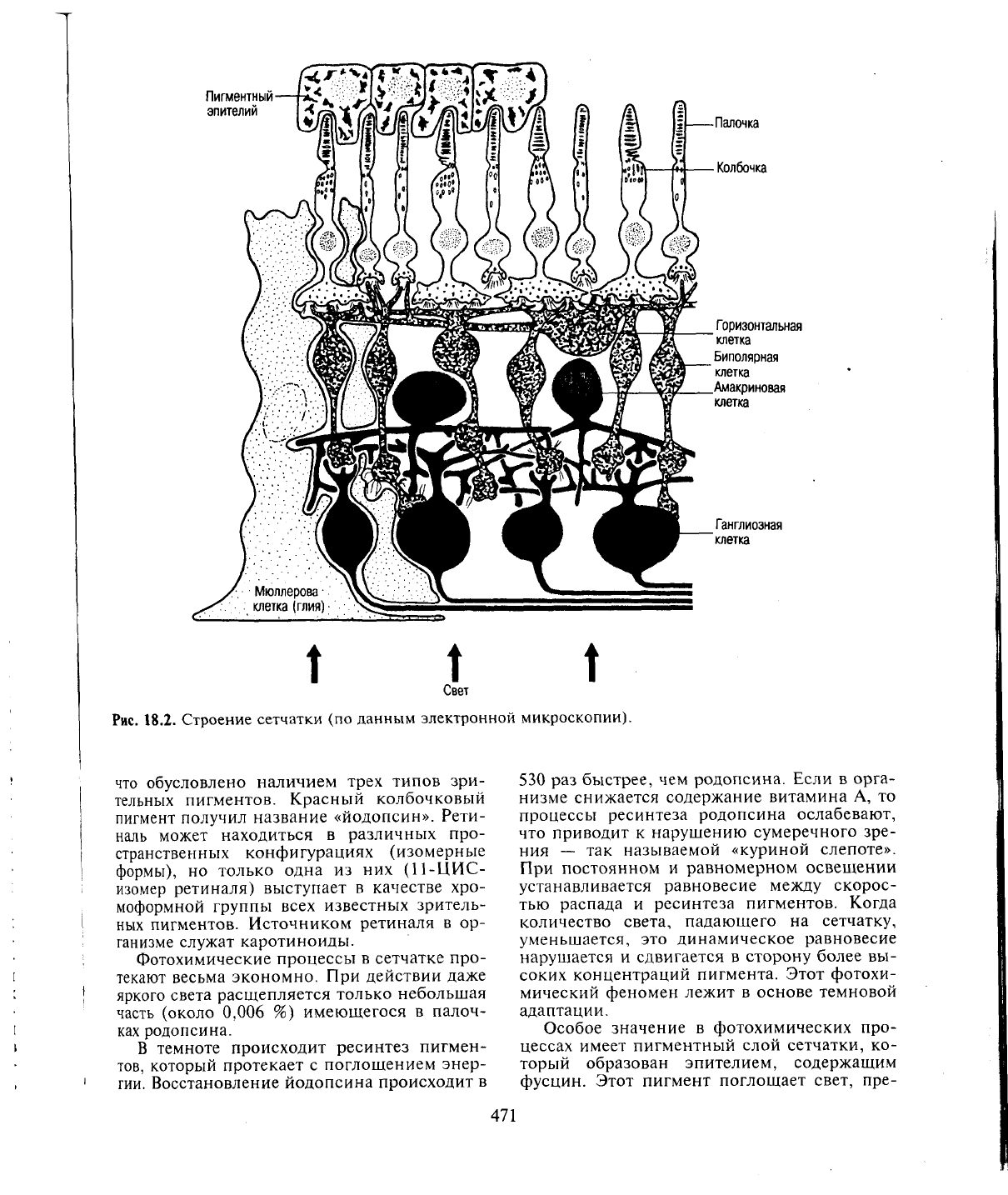

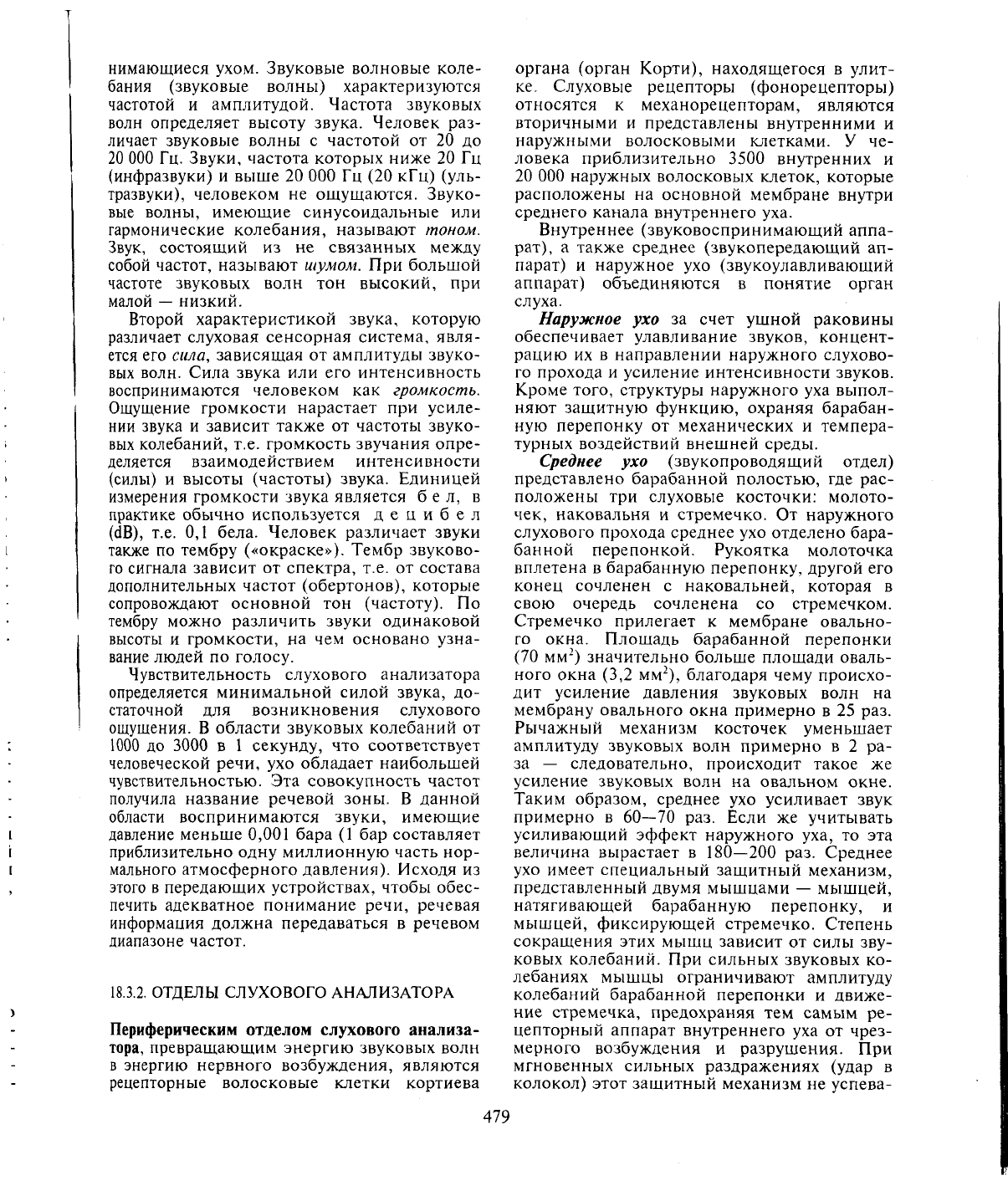

Пигментный

эпителий

Палочка

Колбочка

Горизонтальная

клетка

Биполярная

клетка

Амакриновая

клетка

Ганглиозная

клетка

t

t

Свет

t

Рис.

18.2. Строение сетчатки (по данным электронной микроскопии).

что обусловлено наличием трех типов зри-

тельных пигментов. Красный колбочковый

пигмент получил название «йодопсин». Рети-

наль может находиться в различных про-

странственных конфигурациях (изомерные

формы), но только одна из них (11-ЦИС-

изомер ретиналя) выступает в качестве хро-

моформной группы всех известных зритель-

ных пигментов. Источником ретиналя в ор-

ганизме служат каротиноиды.

Фотохимические процессы в сетчатке про-

текают весьма экономно. При действии даже

яркого света расщепляется только небольшая

часть (около 0,006 %) имеющегося в палоч-

ках родопсина.

В темноте происходит ресинтез пигмен-

тов,

который протекает с поглощением энер-

гии. Восстановление йодопсина происходит в

530 раз быстрее, чем родопсина. Если в орга-

низме снижается содержание витамина А, то

процессы ресинтеза родопсина ослабевают,

что приводит к нарушению сумеречного зре-

ния — так называемой «куриной слепоте».

При постоянном и равномерном освещении

устанавливается равновесие между скорос-

тью распада и ресинтеза пигментов. Когда

количество света, падающего на сетчатку,

уменьшается, это динамическое равновесие

нарушается и сдвигается в сторону более вы-

соких концентраций пигмента. Этот фотохи-

мический феномен лежит в основе темновой

адаптации.

Особое значение в фотохимических про-

цессах имеет пигментный слой сетчатки, ко-

торый образован эпителием, содержащим

фусцин. Этот пигмент поглощает свет, пре-

471

пятствуя отражению и рассеиванию его, что

обеспечивает четкость зрительного воспри-

ятия. Отростки пигментных клеток окружают

светочувствительные членики палочек и кол-

бочек, принимая участие в обмене веществ

фоторецепторов и в синтезе зрительных пиг-

ментов.

В фоторецепторах глаза при действии

света вследствие фотохимических процессов

возникает рецепторный потенциал вследст-

вие гиперполяризации мембраны рецептора.

Это отличительная черта зрительных рецеп-

торов, активация других рецепторов выража-

ется в виде деполяризации их мембраны.

Амплитуда зрительного рецепторного потен-

циала увеличивается при увеличении интен-

сивности светового стимула. Так, при дейст-

вии красного цвета, длина волны которого

составляет 558 нм, рецепторный потенциал

более выражен в фоторецепторах централь-

ной части сетчатки, а синего (420 нм) — в пе-

риферической.

Синаптические окончания фоторецепто-

ров конвергируют на биполярных нейронах

сетчатки (первый нейрон).

Б.

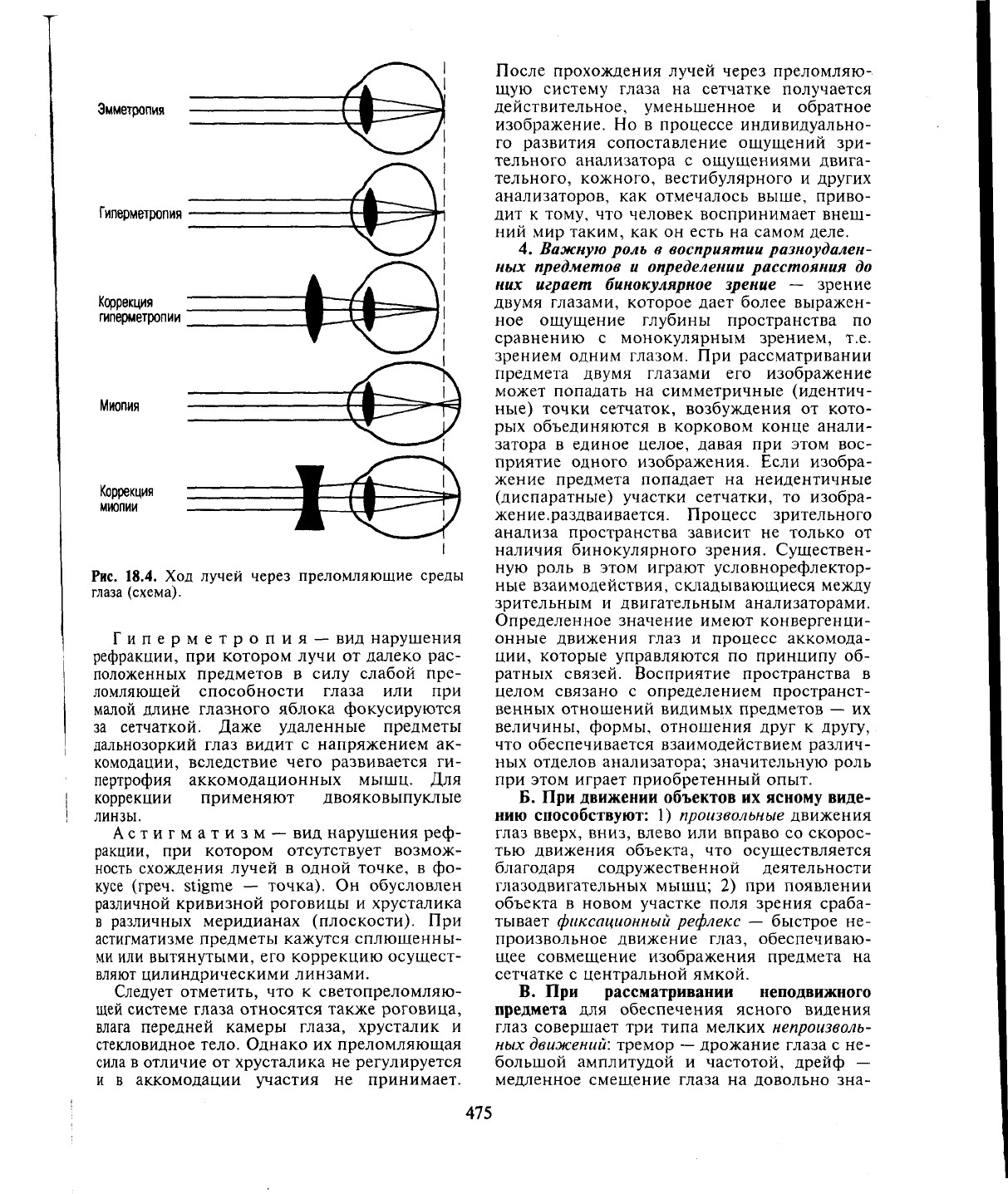

Проводниковый отдел. Первый нейрон

проводникового отдела зрительного анализа-

тора представлен биполярными клетками

(см.

рис. 18.2).

Считают, что в биполярных клетках воз-

никают потенциалы действия, причем в

одних биполярах на включение и выключе-

ние света возникает медленная длительная

деполяризация, а в других

—

на включение

—

гиперполяризация, на выключение — депо-

ляризация.

Аксоны биполярных клеток в свою оче-

редь конвергируют на ганглиозные клетки

(второй нейрон). В результате на каждую

ганглиозную клетку могут конвергировать

возбуждения от 140 палочек и 6 колбочек,

при этом чем ближе к желтому пятну, тем

меньше возбуждений от фоторецепторов

конвергирует на одну клетку. В области

желтого пятна конвергенция почти не осу-

ществляется и количество колбочек почти

равно количеству биполярных и ганглиоз-

ных клеток. Именно это объясняет высокую

остроту зрения в центральных отделах сет-

чатки.

Периферия сетчатки отличается большой

чувствительностью к слабому свету. Это обу-

словлено, по-видимому, тем, что до 600 па-

лочек конвергирует здесь через биполярные

клетки на одну и ту же ганглиозную клетку.

В результате сигналы от множества палочек

суммируются и вызывают более интенсивную

стимуляцию этих клеток.

В ганглиозных клетках даже при полном

затемнении спонтанно генерируются серии

импульсов с частотой 5 Гц. Эта испульсация

обнаруживается при микроэлектродном ис-

следовании одиночных зрительных волокон

или одиночных ганглиозных клеток, а в тем-

ноте воспринимается как «собственный свет

глаз».

В одних ганглиозных клетках учащение

фоновых разрядов происходит на включение

света (on-ответ), в других — на выключение

света (off-ответ), в третьих

—

на включение и

выключение (on-off-ответ). Реакция гангли-

озной клетки может быть обусловлена и

спектральным составом света.

В сетчатке, кроме вертикальных, сущест-

вуют также горизонтальные связи (латераль-

ное взаимодействие рецепторов, которое осу-

ществляется горизонтальными клетками).

Биполярные и ганглиозные клетки взаимо-

действуют между собой за счет многочислен-

ных латеральных связей, образованных кол-

латералями дендритов и аксонов самих кле-

ток, а также с помощью амакриновых клеток.

Горизонтальные клетки сетчатки обеспечива-

ют регуляцию передачи импульсов между фо-

торецепторами и биполярами, регуляцию

цветовосприятия и адаптации глаза к различ-

ной освещенности. В течение всего периода

освещения горизонтальные клетки за счет

медленной гиперполяризации генерируют

положительный потенциал, названный S-no-

тенциалом (от slow — медленный). По харак-

теру восприятия световых раздражений гори-

зонтальные клетки делят на два типа.

• L-тип, в котором S-потециал возникает

при действии любой волны видимого

света.

• С-тип, или «цветовой» тип, в котором

знак отклонения потенциала зависит от

длины волны. Так, красный свет может

вызвать их деполяризацию, а синий

—

ги-

перполяризацию.

Полагают, что сигналы от горизонтальных

клеток сетчатки передаются в электротони-

ческой форме.

Горизонтальные, а также амакриновые

клетки называют тормозными нейронами,

так как они обеспечивают латеральное тор-

можение между биполярными или ганглиоз-

ными клетками.

Совокупность фоторецепторов, посылаю-

щих свои сигналы к одной ганглиозной клет-

ке,

образует ее рецептивное поле. Вблизи

желтого пятна эти поля имеют диаметр 7—

200 нм, а на периферии — 400—700 нм. Чув-

ствительность рецептивного поля возрастает

472

от периферии к центру, причем центр и пе-

риферия рецептивного поля ганглиозной

клетки имеют максимальную чувствитель-

ность в противоположных концах спектра.

Так, если центр рецептивного поля отвечает

изменением активности на включение крас-

ного света, то периферия аналогичной реак-

цией отвечает на включение синего. Вследст-

вие конвергенции и латеральных взаимодей-

ствий рецептивные поля соседних ганглиоз-

ных клеток перекрываются. Это обусловли-

вает возможность суммации эффектов свето-

вых воздействий и возникновение взаимных

тормозных отношений в сетчатке.

Электрические

явления в сетчатке. В сет-

чатке глаза, где локализуется рецепторный

отдел зрительного анализатора и начинается

проводниковый отдел, в ответ на действие

света происходят сложные электрохимичес-

кие процессы, которые можно зарегистриро-

вать в виде суммарного ответа — электроре-

тинограммы (ЭРГ).

ЭРГ отражает такие свойства светового

раздражителя, как цвет, интенсивность и

длительность его действия. ЭРГ может быть

зарегистрирована от целого глаза или непо-

средственно от сетчатки. Для ее получения

один электрод помещают на поверхность ро-

говой оболочки, а другой прикладывают к

коже лица вблизи глаза или на мочку уха.

На ЭРГ, зарегистрированной при освеще-

нии глаза, различают несколько характерных

волн. Первая негативная волна «а» представ-

ляет собой небольшое по амплитуде электри-

ческое колебание, отражающее возбуждение

фоторецепторов и горизонтальных клеток.

Она быстро переходит в круто нарастающую

позитивную волну «Ь», которая возникает в

результате возбуждения биполярных и ама-

криновых клеток. После волны «Ь» наблюда-

ется медленная электроположительная волна

«с» — результат возбуждения клеток пиг-

ментного эпителия. С моментом прекраще-

ния светового раздражения связывают появ-

ление электроположительной волны «d».

Показатели ЭРГ широко используются в

клинике глазных болезней для диагностики и

контроля лечения различных заболеваний

глаза, связанных с поражением сетчатки.

Проводниковый отдел вне сетчатки, ана-

томически представлен зрительными нерва-

ми и после частичного перекреста их воло-

кон зрительными трактами. В каждом зри-

тельном тракте содержатся нервные волокна,

идущие от внутренней (носовой) поверхнос-

ти сетчатки глаза одноименной стороны и от

наружной половины сетчатки другого глаза.

Волокна зрительного тракта направляются к

зрительному бугру (собственно таламус), к

метаталамусу (наружные коленчатые тела) и

к ядрам подушки. Здесь расположены третьи

нейроны зрительного анализатора. От них

зрительные нервные волокна направляются в

кору полушарий большого мозга.

В наружных коленчатых телах происходит

процесс взаимодействия афферентных сигна-

лов,

идущих от сетчатки глаза, с эфферент-

ными из области коркового отдела зритель-

ного анализатора. С участием ретикулярной

формации здесь происходит взаимодействие

со слуховой и другими сенсорными систе-

мами.

В.

Центральный, или корковый, отдел зри-

тельного анализатора расположен в затылоч-

ной доле (17, 18, 19-е поля по Бродману).

Считают, что первичная проекционная об-

ласть (17-е поле) осуществляет специализи-

рованную, но более сложную, чем в сетчатке

и в наружных коленчатых телах, переработку

информации. В каждом участке коры по глу-

бине сконцентрированы нейроны, которые

образуют колонку, проходящую через все

слои вертикально. При этом происходит

функциональное объединение нейронов, вы-

полняющих сходную функцию. Разные свой-

ства зрительных объектов (цвет, форма, дви-

жение) обрабатываются в разных частях зри-

тельной коры большого мозга параллельно.

Изучение передачи сигналов на разных

уровнях зрительной сенсорной системы про-

водят путем регистрации суммарных вызван-

ных потенциалов (ВП), которые отводят с

помощью электродов от кожной поверхности

головы в области зрительной коры (затылоч-

ная область).

18.2.2.

МЕХАНИЗМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

ЯСНОЕ ВИДЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

А. При рассмотрении объектов, находящихся

на разном удалении от наблюдателя.

1.

Конвергенционные

и

дивергенционные

дви-

жения глаз, благодаря чему осуществляется

сведение или разведение зрительных осей, что

обеспечивает удержание изображения объекта

в области центральной ямки сетчатки.

2.

Ясному видению в этих условиях способ-

ствует также реакция зрачка, которая про-

исходит синхронно с движением глаз. Так,

при конвергенции зрительных осей, когда

рассматриваются близко расположенные

предметы, происходит сужение зрачка

—

кон-

вергентная реакция зрачков. Эта реакция спо-

собствует уменьшению искажения изображе-

ния, вызываемого сферической аберрацией.

473

L_——_J^^\

Цилиарная мышца

У™

01

*"

i_^--^^ ^\ ^^\\

Циннова

связка

A

^'"IIIHIIIIITniwBllfchfc^^

Цилиарная мышца

шарообразен

I

/S^-^x

\\\

I

J

/^"^ \

\-\Д_

Циннова связка

Б

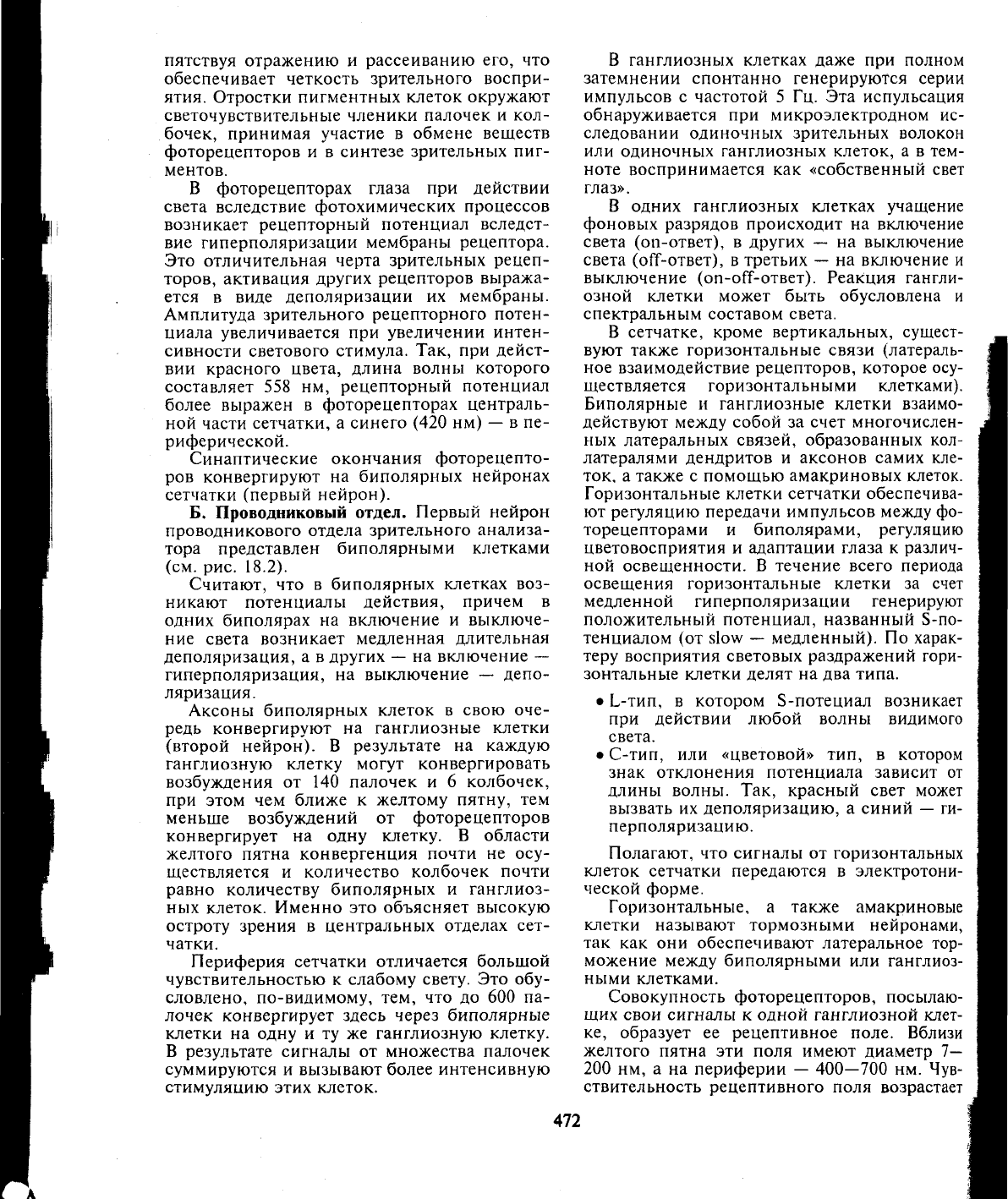

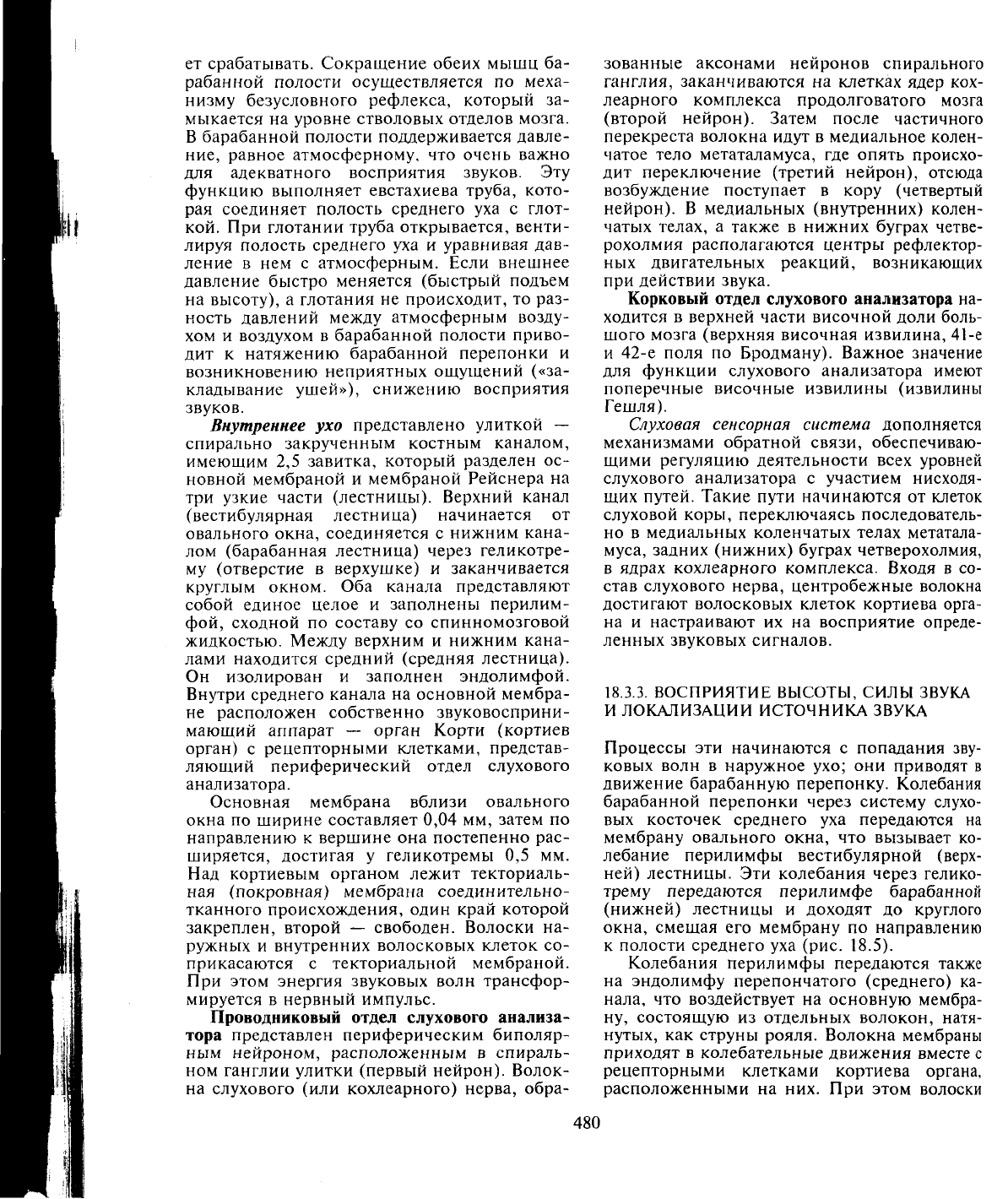

Рис. 18.3. Механизм аккомодации глаза: А —

покой, Б

—

напряжение.

Сферическая аберрация обусловлена тем, что

преломляющие среды глаза имеют неодина-

ковое фокусное расстояние в разных участ-

ках. Центральная часть, через которую про-

ходит оптическая ось, имеет большее фокус-

ное расстояние, чем периферическая часть.

Поэтому изображение на сетчатке получается

нерезким. Чем меньше диаметр зрачка, тем

меньше искажения, вызываемые сферичес-

кой аберрацией. Конвергентные сужения

зрачка включают в действие аппарат аккомо-

дации, обусловливающий увеличение пре-

ломляющей силы хрусталика.

Зрачок является также аппаратом устране-

ния хроматической аберрации, которая обу-

словлена тем, что оптический аппарат глаза,

как и простые линзы, преломляет свет с ко-

роткой длиной волны сильнее, чем с длин-

ной волной. Исходя из этого для более точ-

ной фокусировки предмета красного цвета

требуется большая степень аккомодации, чем

для синего. Именно поэтому синие предметы

кажутся более удаленными, чем красные, бу-

дучи расположенными на одном и том же

расстоянии.

3.

Главным механизмом, обеспечивающим

ясное

видение

разноудаленных предметов, яв-

ляется аккомодация, которая сводится к фо-

кусированию изображения от далеко или

близко расположенных предметов на сетчат-

ке.

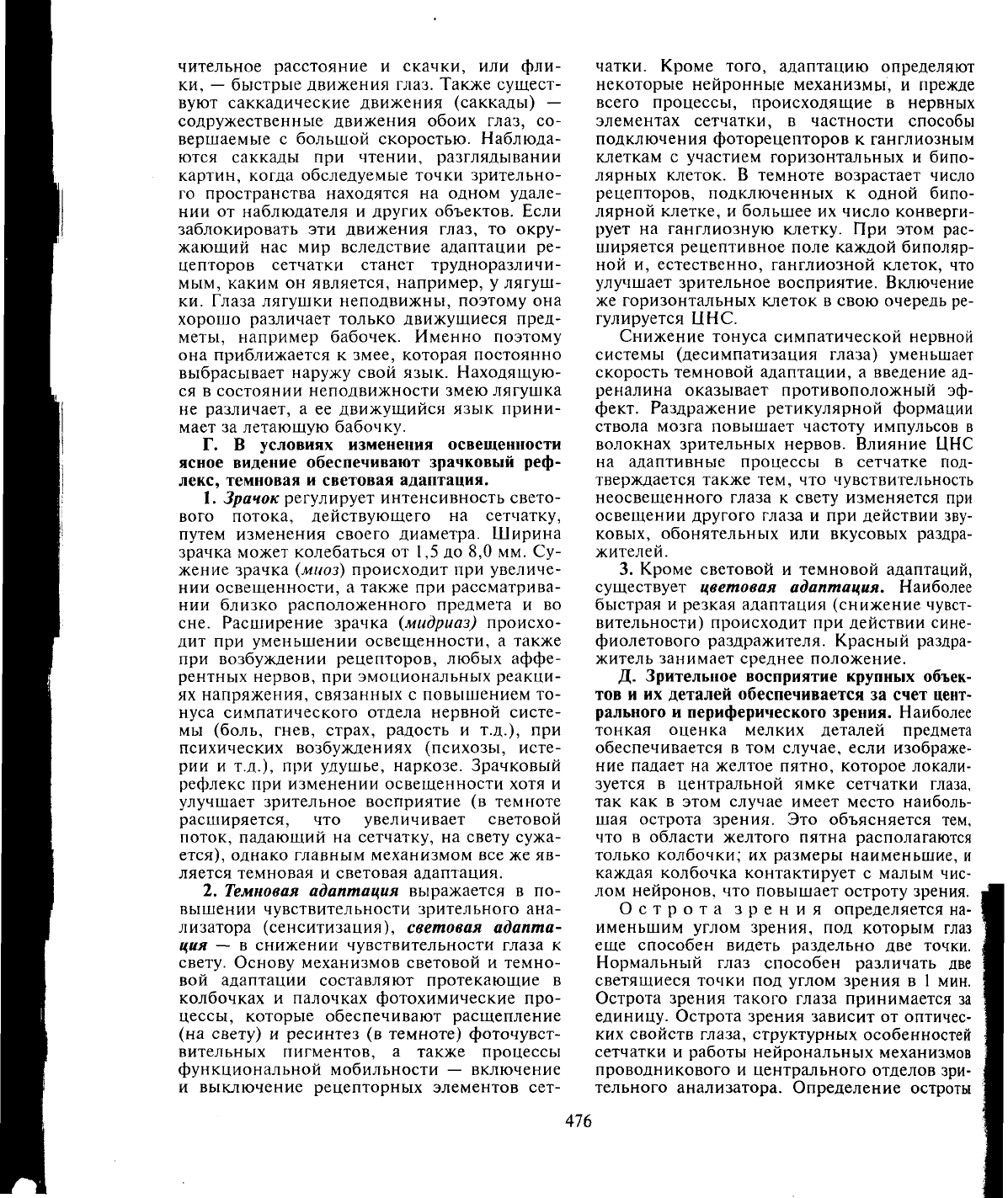

Основной механизм аккомодации заклю-

чается в непроизвольном изменении кривиз-

ны хрусталика глаза (рис. 18.3).

Благодаря изменению кривизны хрустали-

ка, особенно передней поверхности, его пре-

ломляющая сила может меняться в пределах

10—14 диоптрий. Хрусталик заключен в кап-

сулу, которая по краям его (вдоль экватора

хрусталика) переходит в фиксирующую хрус-

талик связку (циннова связка). Последняя в

свою очередь соединена с волокнами реснич-

ной (цилиарной) мышцы. При сокращении

цилиарной мышцы натяжение цинновых

связок уменьшается, а хрусталик вследствие

своей эластичности становится более выпук-

лым. Преломляющая сила глаза увеличивает-

ся,

и глаз настраивается на видение близко

расположенных предметов. Когда человек

смотрит вдаль, циннова связка находится в

натянутом состоянии, что приводит к растя-

гиванию сумки хрусталика и его утолщению.

Иннервация цилиарной мышцы осуществля-

ется симпатическими и парасимпатическими

нервами. Импульсация, поступающая по

парасимпатическим волокнам глазодвига-

тельного нерва, вызывает сокращение мыш-

цы.

Симпатические волокна, отходящие от

верхнего шейного узла, вызывают ее расслаб-

ление. Изменение степени сокращения и

расслабления цилиарной мышцы связано с

возбуждением сетчатки и находится под вли-

янием коры головного мозга. Преломляющая

сила глаза выражается в диоптриях (D). Одна

диоптрия соответствует преломляющей силе

линзы, главное фокусное расстояние которой

в воздухе равно 1 м. Если главное фокусное

расстояние линзы равно, например, 0,5 или

2 м, то ее преломляющая сила составляет со-

ответственно 2 D или 0,5 D. Преломляющая

сила глаза без явления аккомодации равна

58—60 диоптриям и называется рефракцией

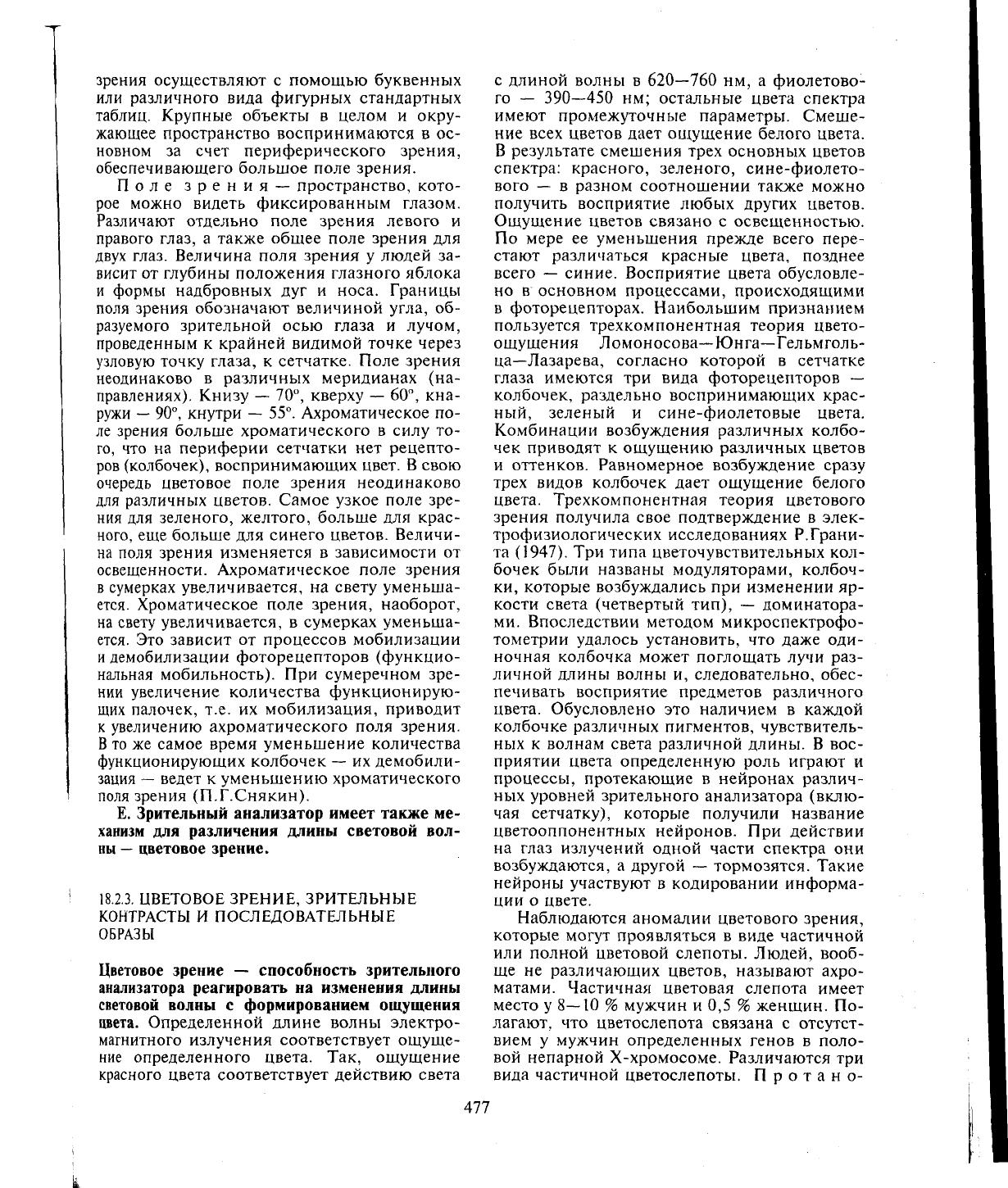

глаза (рис. 18.4).

При нормальной рефракции глаза лучи от

далеко расположенных предметов после про-

хождения через светопреломляющую систему

глаза собираются в фокусе на сетчатке в

центральной ямке. Нормальная рефракция

глаза носит название эмметропии, а такой

глаз называют эмметропическим.

Наряду с нормальной рефракцией наблюда-

ются ее аномалии.

Миопия (близорукость) — такой вид

нарушения рефракции, при котором лучи от

предмета после прохождения через светопре-

ломляющий аппарат фокусируются не на сет-

чатке, а впереди нее. Это может зависеть от

большой преломляющей силы глаза или от

большой длины глазного яблока. Близкие

предметы близорукий видит без аккомода-

ции, отдаленные предметы видит неясными,

расплывчатыми. Для коррекции применяют

очки с рассеивающими двояковогнутыми

линзами.

474

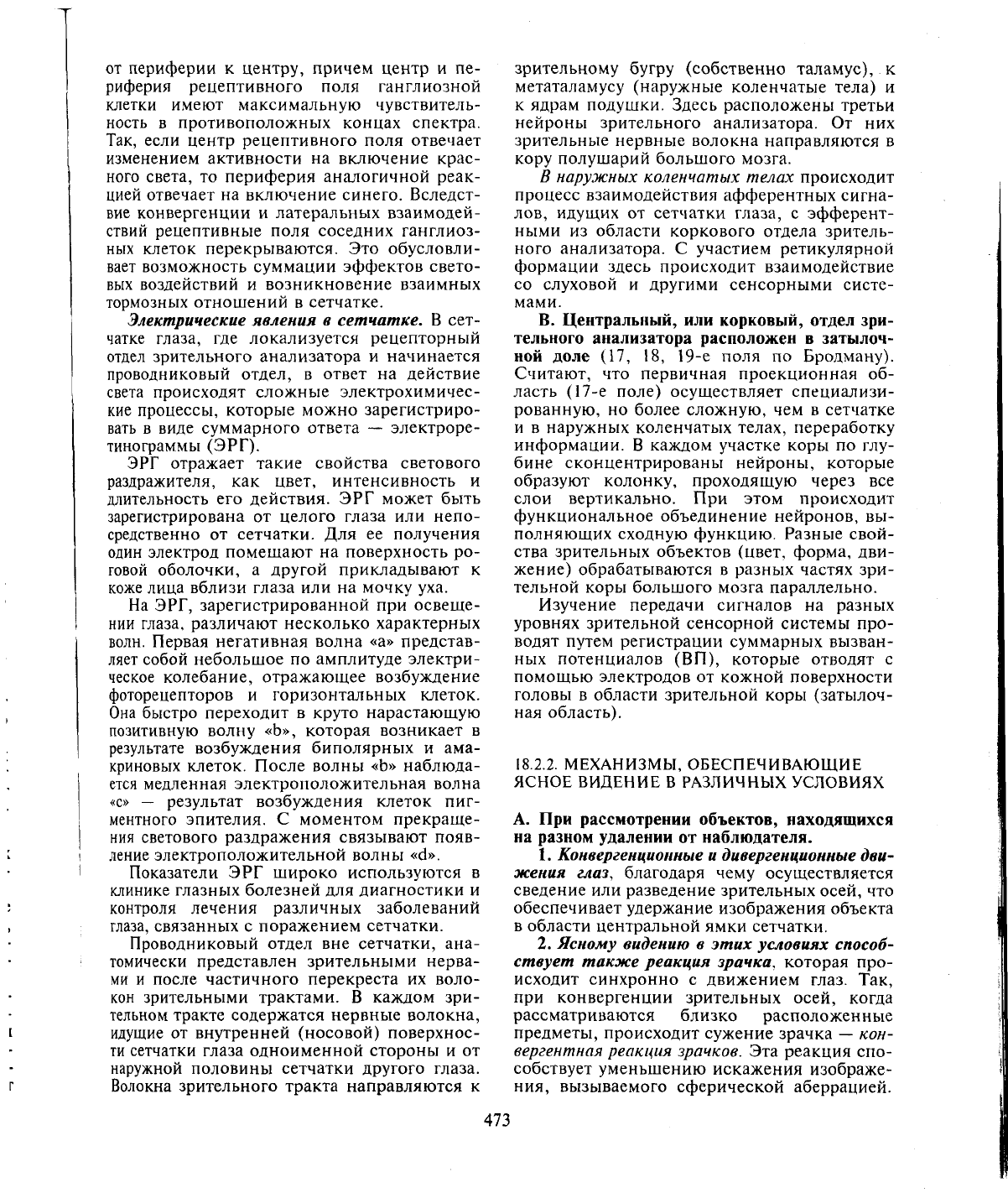

Эмметропия

Гиперметропия

Коррекция

гиперметропии

Миопия

Коррекция

миопии

Рис. 18.4. Ход лучей через преломляющие среды

глаза (схема).

Гиперметропия — вид нарушения

рефракции, при котором лучи от далеко рас-

положенных предметов в силу слабой пре-

ломляющей способности глаза или при

малой длине глазного яблока фокусируются

за сетчаткой. Даже удаленные предметы

дальнозоркий глаз видит с напряжением ак-

комодации, вследствие чего развивается ги-

пертрофия аккомодационных мышц. Для

| коррекции применяют двояковыпуклые

! линзы.

Астигматизм

—

вид нарушения реф-

ракции, при котором отсутствует возмож-

ность схождения лучей в одной точке, в фо-

кусе (греч. stigme — точка). Он обусловлен

различной кривизной роговицы и хрусталика

в различных меридианах (плоскости). При

астигматизме предметы кажутся сплющенны-

ми или вытянутыми, его коррекцию осущест-

вляют цилиндрическими линзами.

Следует отметить, что к светопреломляю-

щей системе глаза относятся также роговица,

влага передней камеры глаза, хрусталик и

стекловидное тело. Однако их преломляющая

сила в отличие от хрусталика не регулируется

и в аккомодации участия не принимает.

После прохождения лучей через преломляю-

щую систему глаза на сетчатке получается

действительное, уменьшенное и обратное

изображение. Но в процессе индивидуально-

го развития сопоставление ощущений зри-

тельного анализатора с ощущениями двига-

тельного, кожного, вестибулярного и других

анализаторов, как отмечалось выше, приво-

дит к тому, что человек воспринимает внеш-

ний мир таким, как он есть на самом деле.

4.

Важную роль в восприятии разноудален-

ных предметов и определении расстояния до

них играет бинокулярное зрение — зрение

двумя глазами, которое дает более выражен-

ное ощущение глубины пространства по

сравнению с монокулярным зрением, т.е.

зрением одним глазом. При рассматривании

предмета двумя глазами его изображение

может попадать на симметричные (идентич-

ные) точки сетчаток, возбуждения от кото-

рых объединяются в корковом конце анали-

затора в единое целое, давая при этом вос-

приятие одного изображения. Если изобра-

жение предмета попадает на неидентичные

(диспаратные) участки сетчатки, то изобра-

жение.раздваивается. Процесс зрительного

анализа пространства зависит не только от

наличия бинокулярного зрения. Существен-

ную роль в этом играют условнорефлектор-

ные взаимодействия, складывающиеся между

зрительным и двигательным анализаторами.

Определенное значение имеют конвергенци-

онные движения глаз и процесс аккомода-

ции, которые управляются по принципу об-

ратных связей. Восприятие пространства в

целом связано с определением пространст-

венных отношений видимых предметов — их

величины, формы, отношения друг к другу,

что обеспечивается взаимодействием различ-

ных отделов анализатора; значительную роль

при этом играет приобретенный опыт.

Б.

При движении объектов их ясному виде-

нию способствуют: 1) произвольные движения

глаз вверх, вниз, влево или вправо со скорос-

тью движения объекта, что осуществляется

благодаря содружественной деятельности

глазодвигательных мышц; 2) при появлении

объекта в новом участке поля зрения сраба-

тывает фиксационный рефлекс — быстрое не-

произвольное движение глаз, обеспечиваю-

щее совмещение изображения предмета на

сетчатке с центральной ямкой.

В.

При рассматривании неподвижного

предмета для обеспечения ясного видения

глаз совершает три типа мелких непроизволь-

ных

движений:

тремор

—

дрожание глаза с не-

большой амплитудой и частотой, дрейф —

медленное смещение глаза на довольно зна-

475

чительное расстояние и скачки, или фли-

ки,

—

быстрые движения глаз. Также сущест-

вуют саккадические движения (саккады) —

содружественные движения обоих глаз, со-

вершаемые с большой скоростью. Наблюда-

ются саккады при чтении, разглядывании

картин, когда обследуемые точки зрительно-

го пространства находятся на одном удале-

нии от наблюдателя и других объектов. Если

заблокировать эти движения глаз, то окру-

жающий нас мир вследствие адаптации ре-

цепторов сетчатки станет трудноразличи-

мым, каким он является, например, у лягуш-

ки.

Глаза лягушки неподвижны, поэтому она

хорошо различает только движущиеся пред-

меты, например бабочек. Именно поэтому

она приближается к змее, которая постоянно

выбрасывает наружу свой язык. Находящую-

ся в состоянии неподвижности змею лягушка

не различает, а ее движущийся язык прини-

мает за летающую бабочку.

Г.

В условиях изменения освещенности

ясное видение обеспечивают зрачковый реф-

лекс, темновая и световая адаптация.

1.

Зрачок регулирует интенсивность свето-

вого потока, действующего на сетчатку,

путем изменения своего диаметра. Ширина

зрачка может колебаться от 1,5 до 8,0 мм. Су-

жение зрачка (миоз) происходит при увеличе-

нии освещенности, а также при рассматрива-

нии близко расположенного предмета и во

сне.

Расширение зрачка (мидриаз) происхо-

дит при уменьшении освещенности, а также

при возбуждении рецепторов, любых аффе-

рентных нервов, при эмоциональных реакци-

ях напряжения, связанных с повышением то-

нуса симпатического отдела нервной систе-

мы (боль, гнев, страх, радость и т.д.), при

психических возбуждениях (психозы, исте-

рии и т.д.), при удушье, наркозе. Зрачковый

рефлекс при изменении освещенности хотя и

улучшает зрительное восприятие (в темноте

расширяется, что увеличивает световой

поток, падающий на сетчатку, на свету сужа-

ется),

однако главным механизмом все же яв-

ляется темновая и световая адаптация.

2.

Темновая адаптация выражается в по-

вышении чувствительности зрительного ана-

лизатора (сенситизация), световая адапта-

ция — в снижении чувствительности глаза к

свету. Основу механизмов световой и темно-

вой адаптации составляют протекающие в

колбочках и палочках фотохимические про-

цессы, которые обеспечивают расщепление

(на свету) и ресинтез (в темноте) фоточувст-

вительных пигментов, а также процессы

функциональной мобильности — включение

и выключение рецепторных элементов сет-

чатки. Кроме того, адаптацию определяют

некоторые нейронные механизмы, и прежде

всего процессы, происходящие в нервных

элементах сетчатки, в частности способы

подключения фоторецепторов к ганглиозным

клеткам с участием горизонтальных и бипо-

лярных клеток. В темноте возрастает число

рецепторов, подключенных к одной бипо-

лярной клетке, и большее их число конверги-

рует на ганглиозную клетку. При этом рас-

ширяется рецептивное поле каждой биполяр-

ной и, естественно, ганглиозной клеток, что

улучшает зрительное восприятие. Включение

же горизонтальных клеток в свою очередь ре-

гулируется ЦНС.

Снижение тонуса симпатической нервной

системы (десимпатизация глаза) уменьшает

скорость темновой адаптации, а введение ад-

реналина оказывает противоположный эф-

фект. Раздражение ретикулярной формации

ствола мозга повышает частоту импульсов в

волокнах зрительных нервов. Влияние ЦНС

на адаптивные процессы в сетчатке под-

тверждается также тем, что чувствительность

неосвещенного глаза к свету изменяется при

освещении другого глаза и при действии зву-

ковых, обонятельных или вкусовых раздра-

жителей.

3.

Кроме световой и темновой адаптации,

существует цветовая адаптация. Наиболее

быстрая и резкая адаптация (снижение чувст-

вительности) происходит при действии сине-

фиолетового раздражителя. Красный раздра-

житель занимает среднее положение.

Д.

Зрительное восприятие крупных объек-

тов и их деталей обеспечивается за счет цент-

рального и периферического зрения. Наиболее

тонкая оценка мелких деталей предмета

обеспечивается в том случае, если изображе-

ние падает на желтое пятно, которое локали-

зуется в центральной ямке сетчатки глаза,

так как в этом случае имеет место наиболь-

шая острота зрения. Это объясняется тем,

что в области желтого пятна располагаются

только колбочки; их размеры наименьшие, и

каждая колбочка контактирует с малым чис-

лом нейронов, что повышает остроту зрения.

Острота зрения определяется на-

именьшим углом зрения, под которым глаз

еще способен видеть раздельно две точки.

Нормальный глаз способен различать две

светящиеся точки под углом зрения в 1 мин.

Острота зрения такого глаза принимается за

единицу. Острота зрения зависит от оптичес-

ких свойств глаза, структурных особенностей

сетчатки и работы нейрональных механизмов

проводникового и центрального отделов зри-

тельного анализатора. Определение остроты

476

зрения осуществляют с помощью буквенных

или различного вида фигурных стандартных

таблиц. Крупные объекты в целом и окру-

жающее пространство воспринимаются в ос-

новном за счет периферического зрения,

обеспечивающего большое поле зрения.

Поле зрения — пространство, кото-

рое можно видеть фиксированным глазом.

Различают отдельно поле зрения левого и

правого глаз, а также общее поле зрения для

двух глаз. Величина поля зрения у людей за-

висит от глубины положения глазного яблока

и формы надбровных дуг и носа. Границы

поля зрения обозначают величиной угла, об-

разуемого зрительной осью глаза и лучом,

проведенным к крайней видимой точке через

узловую точку глаза, к сетчатке. Поле зрения

неодинаково в различных меридианах (на-

правлениях). Книзу

—

70", кверху

—

60°, кна-

ружи

—

90°, кнутри

—

55°. Ахроматическое по-

ле зрения больше хроматического в силу то-

го,

что на периферии сетчатки нет рецепто-

ров (колбочек), воспринимающих цвет. В свою

очередь цветовое поле зрения неодинаково

для различных цветов. Самое узкое поле зре-

ния для зеленого, желтого, больше для крас-

ного,

еще больше для синего цветов. Величи-

на поля зрения изменяется в зависимости от

освещенности. Ахроматическое поле зрения

в сумерках увеличивается, на свету уменьша-

ется. Хроматическое поле зрения, наоборот,

на свету увеличивается, в сумерках уменьша-

ется. Это зависит от процессов мобилизации

и демобилизации фоторецепторов (функцио-

нальная мобильность). При сумеречном зре-

нии увеличение количества функционирую-

щих палочек, т.е. их мобилизация, приводит

к увеличению ахроматического поля зрения.

В

то же самое время уменьшение количества

функционирующих колбочек

—

их демобили-

зация

—

ведет к уменьшению хроматического

поля зрения (П.Г.Снякин).

Б.

Зрительный анализатор имеет также ме-

ханизм для различения длины световой вол-

ны —

цветовое зрение.

18.2.3.

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ, ЗРИТЕЛЬНЫЕ

КОНТРАСТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ

ОБРАЗЫ

Цветовое зрение — способность зрительного

анализатора реагировать на изменения длины

световой волны с формированием ощущения

цвета. Определенной длине волны электро-

магнитного излучения соответствует ощуще-

ние определенного цвета. Так, ощущение

красного цвета соответствует действию света

с длиной волны в 620—760 нм, а фиолетово-

го — 390—450 нм; остальные цвета спектра

имеют промежуточные параметры. Смеше-

ние всех цветов дает ощущение белого цвета.

В результате смешения трех основных цветов

спектра: красного, зеленого, сине-фиолето-

вого — в разном соотношении также можно

получить восприятие любых других цветов.

Ощущение цветов связано с освещенностью.

По мере ее уменьшения прежде всего пере-

стают различаться красные цвета, позднее

всего — синие. Восприятие цвета обусловле-

но в основном процессами, происходящими

в фоторецепторах. Наибольшим признанием

пользуется трехкомпонентная теория цвето-

ощущения Ломоносова—Юнга—Гельмголь-

ца—Лазарева, согласно которой в сетчатке

глаза имеются три вида фоторецепторов —

колбочек, раздельно воспринимающих крас-

ный, зеленый и сине-фиолетовые цвета.

Комбинации возбуждения различных колбо-

чек приводят к ощущению различных цветов

и оттенков. Равномерное возбуждение сразу

трех видов колбочек дает ощущение белого

цвета. Трехкомпонентная теория цветового

зрения получила свое подтверждение в элек-

трофизиологических исследованиях

Р.

Грани-

та (1947). Три типа цветочувствительных кол-

бочек были названы модуляторами, колбоч-

ки,

которые возбуждались при изменении яр-

кости света (четвертый тип), — доминатора-

ми.

Впоследствии методом микроспектрофо-

тометрии удалось установить, что даже оди-

ночная колбочка может поглощать лучи раз-

личной длины волны и, следовательно, обес-

печивать восприятие предметов различного

цвета. Обусловлено это наличием в каждой

колбочке различных пигментов, чувствитель-

ных к волнам света различной длины. В вос-

приятии цвета определенную роль играют и

процессы, протекающие в нейронах различ-

ных уровней зрительного анализатора (вклю-

чая сетчатку), которые получили название

цветооппонентных нейронов. При действии

на глаз излучений одной части спектра они

возбуждаются, а другой — тормозятся. Такие

нейроны участвуют в кодировании информа-

ции о цвете.

Наблюдаются аномалии цветового зрения,

которые могут проявляться в виде частичной

или полной цветовой слепоты. Людей, вооб-

ще не различающих цветов, называют ахро-

матами. Частичная цветовая слепота имеет

место у 8—10 % мужчин и 0,5 % женщин. По-

лагают, что цветослепота связана с отсутст-

вием у мужчин определенных генов в поло-

вой непарной Х-хромосоме. Различаются три

вида частичной цветослепоты. П р о т а н о-

477

пия (дальтонизм) — слепота в основном на

красный цвет. Этот вид цветослепоты впер-

вые был описан в 1794 г. физиком Дж. Дальто-

ном, у которого наблюдался этот вид анома-

лии. Людей с таким видом аномалии называ-

ют «краснослепыми». Дейтеранопия—

понижение восприятия зеленого цвета. Та-

ких людей называют «зеленослепыми».

Тританопия — редко встречающаяся

аномалия. При этом люди не воспринимают

синий и фиолетовый цвета; их называют

«фиолетовослепыми». С точки зрения трех-

компонентной теории цветового зрения каж-

дый из видов аномалии является результатом

отсутствия одного из трех колбочковых цве-

товоспринимающих субстратов. Для диагнос-

тики расстройства цветоощущения пользуют-

ся цветными таблицами Рабкина, а также

специальными приборами, получившими на-

звание аномалоскопов. Выявление различ-

ных аномалий цветового зрения имеет боль-

шое значение при определении профессио-

нальной пригодности человека для различ-

ных видов работ (водители, летчики, худож-

ники и др.).

Возможность оценки длины световой

волны, проявляющаяся в способности к цве-

тоощущению, играет существенную роль в

жизни человека, оказывая влияние на эмоци-

ональную сферу и деятельность различных

систем организма. Красный цвет вызывает

ощущение тепла, действует возбуждающе на

психику, усиливает эмоции, но быстро утом-

ляет, приводит к напряжению мышц, по-

вышению артериального давления, учащению

дыхания. Оранжевый цвет вызывает чувство

веселья и благополучия, способствует пище-

варению. Желтый цвет создает хорошее, при-

поднятое настроение, стимулирует зрение и

нервную систему. Это самый «веселый» цвет.

Зеленый цвет действует освежающе и успо-

каивающе, полезен при бессоннице, пере-

утомлении, он снижает артериальное давле-

ние,

общий тонус ЦНС — этот цвет самый

благоприятный для человека. Голубой цвет

вызывает ощущение прохлады и действует на

нервную систему успокаивающе, причем

сильнее зеленого (особенно благоприятен го-

лубой цвет для людей с повышенной нервной

возбудимостью); больше, чем зеленый цвет,

понижает артериальное давление и тонус

мышц. Фиолетовый цвет не столько успокаи-

вает, сколько расслабляет психику. Создается

впечатление, что человеческая психика, сле-

дуя вдоль спектра от красного к фиолетовому,

проходит всю гамму эмоций.

Зрительные контрасты и последовательные

образы. Зрительные ощущения могут продол-

жаться и после того, как прекратилось раз-

дражение. Такое явление получило название

последовательных образов. Зрительные кон-

трасты — это измененное восприятие раздра-

жителя в зависимости от окружающего свето-

вого или цветового фона. Существуют поня-

тия светового и цветового зрительных кон-

трастов. Явление контраста может прояв-

ляться в преувеличении действительной раз-

ницы между двумя одновременными или

последовательными ощущениями, поэтому

различают одновременные и последователь-

ные контрасты. Серая полоска на белом

фоне кажется темнее такой же полоски, рас-

положенной на темном фоне. Это пример

одновременного светового контраста. Если

рассматривать серый цвет на красном фоне,

то он кажется зеленоватым, а если рассмат-

ривать серый цвет на синем фоне, то он при-

обретает желтый оттенок

—

это явление

одно-

временного цветового контраста. Последова-

тельный цветовой контраст заключается в

изменении цветового ощущения при перево-

де взгляда на белый фон. Так, если долго

смотреть на окрашенную в красный цвет по-

верхность, а затем перевести взор на белую,

то она приобретает зеленоватый оттенок.

Причиной зрительного контраста являются

процессы, которые осуществляются в фото-

рецепторном и нейрональном аппаратах сет-

чатки. Основу составляет взаимное торможе-

ние клеток, относящихся к разным рецептив-

ным полям сетчатки и их проекциям в кор-

ковом отделе анализаторов.

18.3.

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР

С помощью слухового анализатора человек

ориентируется в звуковых сигналах окружаю-

щей среды, формирует соответствующие по-

веденческие реакции, например оборони-

тельные или пищедобывательные. Способ-

ность восприятия человеком разговорной и

вокальной речи, музыкальных произведений

делает слуховой анализатор необходимым

компонентом средств общения, познания,

приспособления.

18.3.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА

Адекватным раздражителем для слухового

анализатора являются звуки, т.е. колебатель-

ные движения частиц упругих тел, распро-

страняющихся в виде волн в самых различ-

ных средах, включая воздушную, и воспри-

478

нимающиеся ухом. Звуковые волновые коле-

бания (звуковые волны) характеризуются

частотой и амплитудой. Частота звуковых

волн определяет высоту звука. Человек раз-

личает звуковые волны с частотой от 20 до

20 000 Гц. Звуки, частота которых ниже 20 Гц

(инфразвуки) и выше 20 000 Гц (20 кГц) (уль-

тразвуки), человеком не ощущаются. Звуко-

вые волны, имеющие синусоидальные или

гармонические колебания, называют тоном.

Звук, состоящий из не связанных между

собой частот, называют шумом. При большой

частоте звуковых волн тон высокий, при

малой

—

низкий.

Второй характеристикой звука, которую

различает слуховая сенсорная система, явля-

ется его сила, зависящая от амплитуды звуко-

вых волн. Сила звука или его интенсивность

воспринимаются человеком как громкость.

Ощущение громкости нарастает при усиле-

нии звука и зависит также от частоты звуко-

вых колебаний, т.е. громкость звучания опре-

деляется взаимодействием интенсивности

(силы) и высоты (частоты) звука. Единицей

измерения громкости звука является б е л, в

практике обычно используется децибел

(dB),

т.е. 0,1 бела. Человек различает звуки

также по тембру («окраске»). Тембр звуково-

го сигнала зависит от спектра, т.е. от состава

дополнительных частот (обертонов), которые

сопровождают основной тон (частоту). По

тембру можно различить звуки одинаковой

высоты и громкости, на чем основано узна-

вание людей по голосу.

Чувствительность слухового анализатора

определяется минимальной силой звука, до-

статочной для возникновения слухового

ощущения. В области звуковых колебаний от

1000 до 3000 в 1 секунду, что соответствует

человеческой речи, ухо обладает наибольшей

чувствительностью. Эта совокупность частот

получила название речевой зоны. В данной

области воспринимаются звуки, имеющие

давление меньше 0,001 бара (1 бар составляет

приблизительно одну миллионную часть нор-

мального атмосферного давления). Исходя из

этого в передающих устройствах, чтобы обес-

печить адекватное понимание речи, речевая

информация должна передаваться в речевом

диапазоне частот.

18.3.2.

ОТДЕЛЫ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА

Периферическим отделом слухового анализа-

тора, превращающим энергию звуковых волн

в энергию нервного возбуждения, являются

рецепторные волосковые клетки кортиева

органа (орган Корти), находящегося в улит-

ке.

Слуховые рецепторы (фонорецепторы)

относятся к механорецепторам, являются

вторичными и представлены внутренними и

наружными волосковыми клетками. У че-

ловека приблизительно 3500 внутренних и

20 000 наружных волосковых клеток, которые

расположены на основной мембране внутри

среднего канала внутреннего уха.

Внутреннее (звуковоспринимающий аппа-

рат),

а также среднее (звукопередающий ап-

парат) и наружное ухо (звукоулавливающий

аппарат) объединяются в понятие орган

слуха.

Наружное ухо за счет ушной раковины

обеспечивает улавливание звуков, концент-

рацию их в направлении наружного слухово-

го прохода и усиление интенсивности звуков.

Кроме того, структуры наружного уха выпол-

няют защитную функцию, охраняя барабан-

ную перепонку от механических и темпера-

турных воздействий внешней среды.

Среднее ухо (звукопроводящий отдел)

представлено барабанной полостью, где рас-

положены три слуховые косточки: молото-

чек, наковальня и стремечко. От наружного

слухового прохода среднее ухо отделено бара-

банной перепонкой. Рукоятка молоточка

вплетена в барабанную перепонку, другой его

конец сочленен с наковальней, которая в

свою очередь сочленена со стремечком.

Стремечко прилегает к мембране овально-

го окна. Площадь барабанной перепонки

(70 мм

2

) значительно больше площади оваль-

ного окна (3,2 мм

2

), благодаря чему происхо-

дит усиление давления звуковых волн на

мембрану овального окна примерно в 25 раз.

Рычажный механизм косточек уменьшает

амплитуду звуковых волн примерно в 2 ра-

за — следовательно, происходит такое же

усиление звуковых волн на овальном окне.

Таким образом, среднее ухо усиливает звук

примерно в 60—70 раз. Если же учитывать

усиливающий эффект наружного уха, то эта

величина вырастает в 180—200 раз. Среднее

ухо имеет специальный защитный механизм,

представленный двумя мышцами — мышцей,

натягивающей барабанную перепонку, и

мышцей, фиксирующей стремечко. Степень

сокращения этих мышц зависит от силы зву-

ковых колебаний. При сильных звуковых ко-

лебаниях мышцы ограничивают амплитуду

колебаний барабанной перепонки и движе-

ние стремечка, предохраняя тем самым ре-

цепторный аппарат внутреннего уха от чрез-

мерного возбуждения и разрушения. При

мгновенных сильных раздражениях (удар в

колокол) этот защитный механизм не успева-

479

ет срабатывать. Сокращение обеих мышц ба-

рабанной полости осуществляется по меха-

низму безусловного рефлекса, который за-

мыкается на уровне стволовых отделов мозга.

В барабанной полости поддерживается давле-

ние,

равное атмосферному, что очень важно

для адекватного восприятия звуков. Эту

функцию выполняет евстахиева труба, кото-

рая соединяет полость среднего уха с глот-

кой. При глотании труба открывается, венти-

лируя полость среднего уха и уравнивая дав-

ление в нем с атмосферным. Если внешнее

давление быстро меняется (быстрый подъем

на высоту), а глотания не происходит, то раз-

ность давлений между атмосферным возду-

хом и воздухом в барабанной полости приво-

дит к натяжению барабанной перепонки и

возникновению неприятных ощущений («за-

кладывание ушей»), снижению восприятия

звуков.

Внутреннее ухо представлено улиткой —

спирально закрученным костным каналом,

имеющим 2,5 завитка, который разделен ос-

новной мембраной и мембраной Рейснера на

три узкие части (лестницы). Верхний канал

(вестибулярная лестница) начинается от

овального окна, соединяется с нижним кана-

лом (барабанная лестница) через геликотре-

му (отверстие в верхушке) и заканчивается

круглым окном. Оба канала представляют

собой единое целое и заполнены перилим-

фой, сходной по составу со спинномозговой

жидкостью. Между верхним и нижним кана-

лами находится средний (средняя лестница).

Он изолирован и заполнен эндолимфой.

Внутри среднего канала на основной мембра-

не расположен собственно звуковосприни-

мающий аппарат — орган Корти (кортиев

орган) с рецепторными клетками, представ-

ляющий периферический отдел слухового

анализатора.

Основная мембрана вблизи овального

окна по ширине составляет 0,04 мм, затем по

направлению к вершине она постепенно рас-

ширяется, достигая у геликотремы 0,5 мм.

Над кортиевым органом лежит текториаль-

ная (покровная) мембрана соединительно-

тканного происхождения, один край которой

закреплен, второй — свободен. Волоски на-

ружных и внутренних волосковых клеток со-

прикасаются с текториальной мембраной.

При этом энергия звуковых волн трансфор-

мируется в нервный импульс.

Проводниковый отдел слухового анализа-

тора представлен периферическим биполяр-

ным нейроном, расположенным в спираль-

ном ганглии улитки (первый нейрон). Волок-

на слухового (или кохлеарного) нерва, обра-

зованные аксонами нейронов спирального

ганглия, заканчиваются на клетках ядер кох-

леарного комплекса продолговатого мозга

(второй нейрон). Затем после частичного

перекреста волокна идут в медиальное колен-

чатое тело метаталамуса, где опять происхо-

дит переключение (третий нейрон), отсюда

возбуждение поступает в кору (четвертый

нейрон). В медиальных (внутренних) колен-

чатых телах, а также в нижних буграх четве-

рохолмия располагаются центры рефлектор-

ных двигательных реакций, возникающих

при действии звука.

Корковый отдел слухового анализатора на-

ходится в верхней части височной доли боль-

шого мозга (верхняя височная извилина, 41-е

и 42-е поля по Бродману). Важное значение

для функции слухового анализатора имеют

поперечные височные извилины (извилины

Гешля).

Слуховая сенсорная система дополняется

механизмами обратной связи, обеспечиваю-

щими регуляцию деятельности всех уровней

слухового анализатора с участием нисходя-

щих путей. Такие пути начинаются от клеток

слуховой коры, переключаясь последователь-

но в медиальных коленчатых телах метатала-

муса, задних (нижних) буграх четверохолмия,

в ядрах кохлеарного комплекса. Входя в со-

став слухового нерва, центробежные волокна

достигают волосковых клеток кортиева орга-

на и настраивают их на восприятие опреде-

ленных звуковых сигналов.

18.3.3.

ВОСПРИЯТИЕ ВЫСОТЫ, СИЛЫ ЗВУКА

И ЛОКАЛИЗАЦИИ ИСТОЧНИКА ЗВУКА

Процессы эти начинаются с попадания зву-

ковых волн в наружное ухо; они приводят в

движение барабанную перепонку. Колебания

барабанной перепонки через систему слухо-

вых косточек среднего уха передаются на

мембрану овального окна, что вызывает ко-

лебание перилимфы вестибулярной (верх-

ней) лестницы. Эти колебания через гелико-

трему передаются перилимфе барабанной

(нижней) лестницы и доходят до круглого

окна, смещая его мембрану по направлению

к полости среднего уха (рис. 18.5).

Колебания перилимфы передаются также

на эндолимфу перепончатого (среднего) ка-

нала, что воздействует на основную мембра-

ну, состоящую из отдельных волокон, натя-

нутых, как струны рояля. Волокна мембраны

приходят в колебательные движения вместе с

рецепторными клетками кортиева органа,

расположенными на них. При этом волоски

480