Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

сорный липид мозгового вещества почки.

Участвует в сужении сосудов ренин, выраба-

тываемый эпителиоидными клетками юкс-

тагломерулярных аппаратов почек, или так

называемыми юкстагломерулярными клетка-

ми.

Ренин представляет собой протеазу, под

действием которой от а

2

-глобулина крови

(ангиотензиногена) отщепляется малоактив-

ный декапептид ангиотензин I. Последний

под действием фермента крови (ангиотензи-

назы) превращается в активную форму — ок-

тапептид ангиотензин II. Это самый мощный

из всех известных сосудосуживающих ве-

ществ. Он вызывает длительное и значитель-

ное сужение сосудов, вследствие чего суще-

ственно повышается АД (см. рис. 13.27).

Кроме того, ангиотензин II вызывает выброс

альдостерона из коры надпочечников — это

главный стимулятор выработки альдостеро-

на; существует ренин- ангиотензин-альдосте-

роновая

система — РААС. Альдостерон уве-

личивает реабсорбцию Na

+

в почечных ка-

нальцах, что ведет к задержке воды и по-

вышению АД.

Б.

Роль почки в регуляции АД за счет изме-

нения количества выводимой из организма

воды.

1.

При

снижении АД, потере ионов (в пер-

вую очередь

Na

+

), при избытке К

+

, при гипово-

лемии

активируется РААС. Все эти состоя-

ния тесно связаны между собой. РААС может

активироваться, когда давление снижается

только в почечных сосудах при нормальном

системном АД. Это может произойти, напри-

мер,

при сужении почечных артерий, в слу-

чае патологии и привести к развитию почеч-

ной гипертонии. Особый интерес представ-

ляет торможение выделения ренина под дей-

ствием ангиотензина II и АДГ по механизму

обратной отрицательной связи, что ограни-

чивает чрезмерное действие РААС, ведущее к

повышению АД. Ангиотензин увеличивает

чувствительность осморецепторов. Основные

последствия активации РААС на уровне це-

лого организма заключаются в повышении

АД, сохранении или задержке Na

+

и как

следствие в увеличении объема внеклеточной

жидкости.

При кровопотере, ортостатических пробах

выброс ренина может возрастать вследствие

возбуждения симпатической нервной систе-

мы.

При раздражении почечных нервов, а

также внутриартериальном введении адрена-

лина или норадреналина выработка ренина

увеличивается. Юкстагломерулярные клетки

иннервируются симпатическими волокнами.

Выделение ренина обусловлено возбуждени-

ем р-адренорецепторов. РААС запускается и

при увеличении внутриканальцевого или ин-

терстициального давления, например, при

затруднении оттока мочи при мочекаменной

болезни, воспалительных процессах в почке.

Если это постоянно действующий фактор, то

может развиться гипертензия, как и при су-

жении почечной артерии. Физиологическое

значение повышения системного АД — уст-

ранение застоя жидкости в почечных каналь-

цах с помощью увеличения фильтрационного

давления и, естественно, градиента давления

в самих канальцах. Однако приспособитель-

ный рефлекс, как это нередко бывает в орга-

низме при чрезмерном его выражении, ведет

к патологическому состоянию. При нормали-

зации показателей, которые стимулируют ак-

тивность РААС, выработка ее гормонов

также нормализуется. Таким образом, РААС

регулирует АД и за счет изменения тонуса со-

судов, и за счет изменения количества выво-

димой из организма воды с мочой

—

это ком-

бинированная регуляторная система.

2.

Ведущее место в регуляции выведения

воды из организма занимает АДГ. При остром

уменьшении объема крови (жидкости) не

только усиливается выработка АДГ, но воз-

никает и чувство жажды. Это один из меха-

низмов возникновения жажды у людей, поте-

рявших более 10 % крови.

3.

Выведение воды регулируется также с

помощью атриопептида, который является

полным антагонистом РААС. Продукция ат-

риопептида увеличивается при возрастании

давления в предсердиях.

4.

Выведение воды регулируется симпати-

ческой нервной системой. Увеличение АД в

области каротидных клубочков и дуги аорты

вызывает торможение активности симпати-

ческих центров, что сопровождается умень-

шением реабсорбции Na

+

, увеличением вы-

ведения его из организма и, естественно,

возрастанием диуреза и снижением АД. Па-

дение АД вызывает возбуждение симпатичес-

ких центров, увеличение реабсорбции Na

+

,

задержку воды в организме и повышение

(нормализацию) АД.

5.

При высоком АД выведение воды из орга-

низма возрастает вследствие вымывания

большого количества Na

+

и мочевины из моз-

гового слоя почки, что возникает вследствие

ускорения кровотока в прямых сосудах мозго-

вого слоя почки. Снижение осмолярности в

нем ведет к увеличению выведения воды из

организма, т.е. меньшее количество ее реаб-

сорбируется в собирательных трубках. При

снижении АД скорость кровотока в прямых

сосудах уменьшается, больше накапливается

Na

+

и мочевины в мозговом слое, повышает-

1

15

-

ся его осмолярность, что обусловливает уве-

личение объема реабсорбируемой воды в со-

бирательных трубках и подъем (нормализа-

цию) системного АД, т.е. изменение самого

АД обеспечивает работу механизмов, норма-

лизующих его.

В.

Почка участвует в стабилизации АД по-

средством регуляции ионного состава плазмы

крови — Na

+

, K

+

, Са

2+

, которые оказывают

сильное влияние на возбудимость и сокра-

тимость сердца и сосудов, а значит, и на ве-

личину АД.

17.6.3.

РОЛЬ ПОЧЕК В РЕГУЛЯЦИИ ИОННОГО

СОСТАВА ПЛАЗМЫ КРОВИ И КИСЛОТНО-

ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ

А. Участие почки в регуляции ионного состава

плазмы крови рассмотрено в главе 10. Здесь

же отметим, что в процессе регуляции осмо-

тического давления, объема жидкости и АД

регулируется, естественно, и ионный состав

плазмы крови. В частности, был рассмотрен

механизм регуляции содержания Na

+

и К

+

в

организме.

Б.

Роль почек в регуляции кислотно-основ-

ного состояния. В процессе метаболизма в

организме постоянно образуются кислоты и

основания, причем часто в непропорцио-

нальных количествах. Тем не менее рН крови

поддерживается на постоянном уровне: ве-

нозной — 7,34, артериальной — 7,40. Откло-

нение рН более чем на 0,4 несовместимо с

жизнью. Постоянство рН внутренней среды

организма обеспечивается буферными систе-

мами крови, легкими, почками и желудочно-

кишечным трактом.

Почечные процессы регуляции рН весьма

экономичны: анионы сильных кислот (фос-

форной, серной и соляной) выводятся, анио-

ны угольной кислоты (НСОз) реабсорбиру-

ются, что способствует восстановлению бу-

ферных систем крови. Сульфаты и фосфаты

образуются в результате расщепления белков

и нуклеиновых кислот. К нелетучим основа-

ниям относятся главным образом щелочные

ионы пищи — их больше в растительных

продуктах питания. Что касается угольной

кислоты, образуемой в почках, то часть ее в

виде С0

2

поступает в кровь, как во всех тка-

нях, часть

—

в виде ионов Н

+

секретируется в

просвет канальцев всеми отделами нефрона.

Источником ионов Н

+

является угольная

кислота, образуемая в клетках стенок каналь-

цев в процессе метаболизма. При этом угле-

кислый газ (один из конечных продуктов ме-

таболизма) в клетках канальцев в присутст-

вии карбоангидразы подвергается гидратации

с образованием угольной кислоты:

Карбоангидраза

со

2

+ н

2

о

-> н

2

со

3

->

н

+

+

нсоз.

Кроме того, дополнительно С0

2

, физичес-

ки растворенный в плазме крови, в первич-

ной и вторичной моче диффундирует в клет-

ки канальцев и также используется для обра-

зования Н

2

С0

3

, которая диссоциирует на

ионы Н

+

и НСОз- Ион НСОз остается в клет-

ке,

а ион Н

+

секретируется в просвет каналь-

ца в обмен на ион Na

+

. Секреция ионов Н

+

в

просвет канальцев почки происходит в 3 раза

быстрее, чем секреция их в желудке при об-

разовании соляной кислоты.

Связывание ионов Н

+

в канальцах нефро-

на осуществляется с помощью следующих

механизмов.

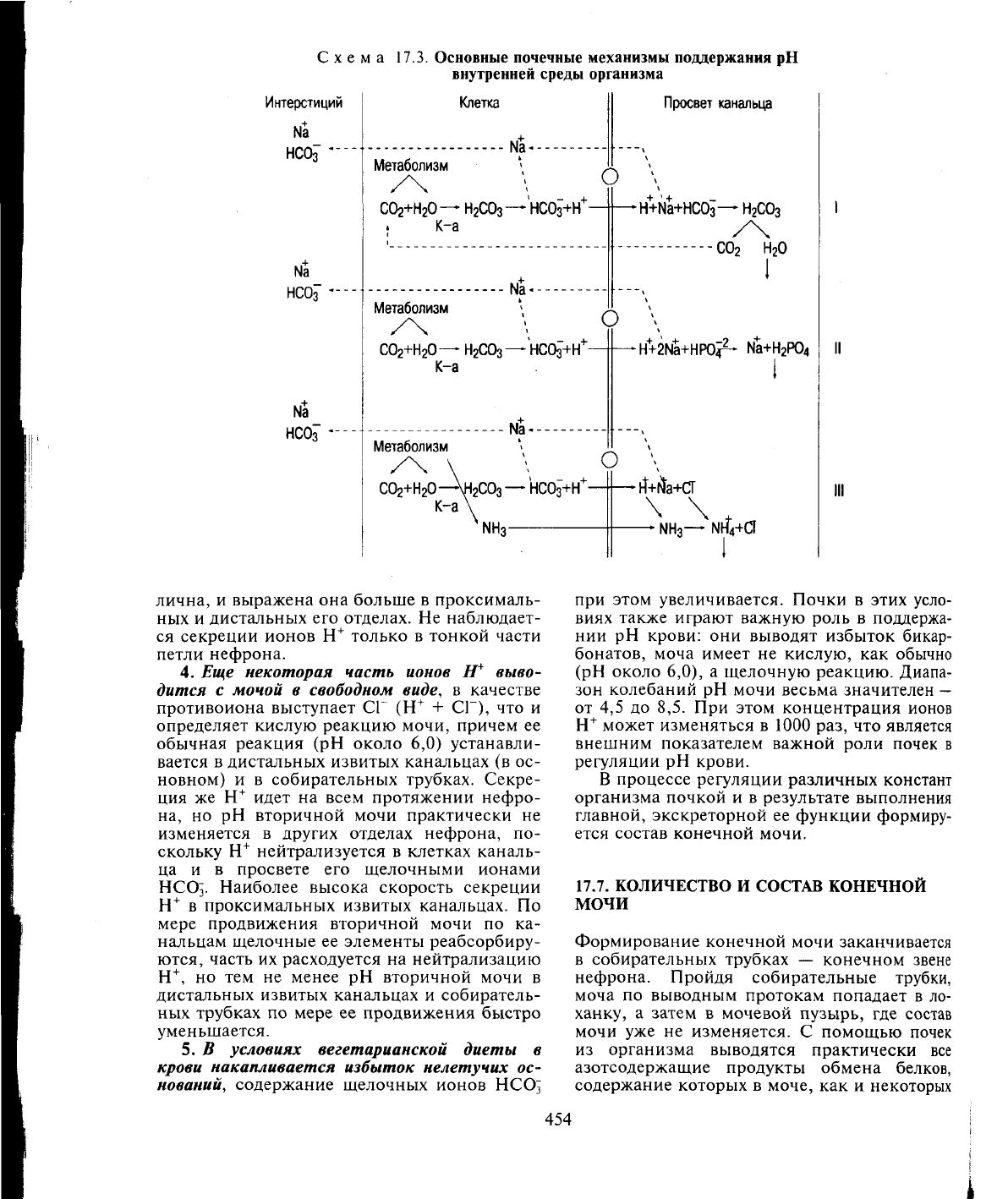

1.

Поступающий в каналец ион Н

+

реагиру-

ет с анионом

HCOJ,

который попадает в ка-

нальцы нефрона постоянно в процессе

фильтрации в почечном клубочке и образова-

ния первичной мочи. Поскольку в каналец

секретируются все новые и новые ионы Н

+

и

поступают с первичной мочой также непре-

рывно ионы НСОз

в

виде бикарбоната натрия

NaHC0

3

(Na

+

<± НСОз'),

то В

канальце идет

непрерывно образование угольной кислоты

под влиянием карбоангидразы, встроенной в

щеточную каемку клеток эпителия канальца.

Образовавшаяся угольная кислота распадает-

ся на углекислый газ и воду. Естественно,

процесс может проходить и в обратном на-

правлении, но реально он сдвинут вправо (в

сторону образования Н

2

0 и С0

2

), поскольку

ионы Н

+

и НСОз поступают в каналец непре-

рывно, а образующиеся Н

2

0 и С0

2

из каналь-

ца уходят. Н

2

0 выделяется с мочой, а С0

2

диффундирует в клетки канальца и снова ис-

пользуется там для образования угольной

кислоты под действием карбоангидразы —

угольная кислота диссоциирует на ионы Н

+

и

НСО3.

Ион НСОз остается в клетке, а ион Н

+

секретируется в просвет канальца (цикл по-

вторяется). Из просвета канальца в клетку

поступает ион Na

+

, который вместе с остав-

шимся там ионом НСОз выводится в интерс-

тиций и кровь (реабсорбируется), причем

ион Na

+

диффундирует в клетку согласно

концентрационному и электрическому гра-

диентам (внутри клетки заряд отрицатель-

ный, ионов Na

+

там мало). Из клетки Na

+

выводится Na/K-помпой вопреки концентра-

ционному и электрическому градиентам —

клетки канальца со стороны интерстиция во

всех отделах нефрона заряжены положитель-

452

но относительно заряда внутри клетки. Внут-

ри канальца, в разных его отделах, заряд раз-

личный: на большем протяжении канальца

от его начала, т.е. от капсулы Шумлянского—

Боумена до дистального извитого канальца,

заряд в его просвете положительный относи-

тельно интерстиция, а далее — отрицатель-

ный. Отрицательный заряд внутри дисталь-

ного канальца способствует движению ионов

К

+

и Н

+

из клетки канальца в его просвет,

причем в дистальных отделах нефрона за

обмен на реабсорбируемый Na

+

конкурируют

между собой Н

+

и К

+

: в просвет канальца

секретируется больше того иона (Н

+

или К

+

),

концентрация которого больше в клетках ка-

нальцев. При ацидозе выводится больше Н

+

,

нежели К

+

, причем скорость секреции Н

+

и

К

+

зависит от интенсивности реабсорбции

Na

+

: с увеличением его реабсорбции возрас-

тает скорость секреции Н

+

и К

+

, при умень-

шении реабсорбции Na

+

уменьшается секре-

ция Н

+

и К

+

. Например, при увеличении со-

держания альдостерона в крови (эндогенного

при патологии или экзогенного, вводимого с

лечебной целью) увеличивается реабсорбция

Na

+

, что ведет к увеличению секреции Н

+

и

К

+

. Это может привести к гипокалиемии и

умеренному алкалозу. Поэтому при длитель-

ном лечении пациента альдостероном врач

должен заботиться о дополнительном по-

ступлении К

+

в организм.

Следует также заметить, что ион

НС(У

Ъ

яв-

ляется, как и глюкоза, пороговым, т.е. он

может появиться в конечной моче только в

том случае, если его концентрация в плазме

крови будет превышать пороговое значение,

равное 28 ммоль/л, что лишь незначительно

выше нормального физиологического содер-

жания этого иона в плазме крови. Поэтому

НСОз в виде NaHC0

3

в небольших количест-

вах может появляться в моче. Кроме описан-

ного механизма возврата НСО^ в плазму

крови, предполагается наличие еще и транс-

портной системы для реабсорбции НСО5,

скорость которой возрастает при увеличении

концентрации иона в плазме крови до поро-

говой величины.

Итак, образующийся из ионов Н

+

и НСО]

в канальце нефрона С0

2

уходит в клетки ка-

нальца, а вода (как и поступившая с первич-

ной мочой) реабсорбируется и поступает в

кровь и другие жидкости организма. Неболь-

шая часть воды (около 1,5 л) выводится с

мочой. При метаболическом и респиратор-

ном алкалозе НСОз выводится в неизменен-

ном виде, что является компенсаторным ме-

ханизмом. При метаболическом и респира-

торном ацидозе реабсорбируется больше

НС05,

что компенсирует сдвиг рН в кислую

сторону.

2.

Часть ионов Н

+

, секретируемых в про-

свет канальцев, выводится с мочой в виде

иона Н

2

РО^. Этот ион не может проходить из

канальца через клеточную мембрану, попада-

ет он в канальцевую жидкость в составе пер-

вичной мочи, т.е. в процессе клубочковой

фильтрации. Отрицательные заряды НР0

4

~

уравновешены Na

+

(Na

2

HP0

4

—

двузамещен-

ный фосфат, его в крови и соответственно в

моче в 4 раза больше однозамещенного

NaH

2

P0

4

). Процесс можно представить сле-

дующим образом. Выделяющийся С0

2

в эпи-

телиальных клетках канальца под воздейст-

вием карбоангидразы гидратируется, образо-

вавшаяся Н

2

С0

3

диссоциирует на Н

+

и НС0

3

.

Последний остается в клетке, а ион Н

+

сек-

ретируется в каналец и взаимодействует с

двузамещенным фосфатом:

Na

2

HP0

4

+ Н

+

-> NaH

2

P0

4

+ Na

+

.

Далее Na

+

поступает в клетку стенки ка-

нальца и вместе с ионом НСО^

—

в интерсти-

ций и кровь, a NaH

2

P0

4

выводится с мочой.

3.

Ионы Н

+

диссоциирующей Н

2

С0

3

выво-

дятся из организма также в виде иона NH\,

который образуется в просвете канальца,

куда поступают NH

3

и ион Н*. Аммиак (NH

3

)

образуется в эпителиальных клетках стенки

канальцев из глутамина и аминокислот (ала-

нина, глицина) во всех отделах нефрона. Мо-

лекула NH

3

благодаря своему неполярному

состоянию хорошо растворима в липидах,

поэтому свободно диффундирует сквозь кле-

точную мембрану в просвет канальца. Обра-

зовавшийся ион аммония NHJ, как и его

соли

NH

4

C1,

(NH

4

)

2

S0

4

, через стенку каналь-

ца пройти не могут и выводятся с мочой

(схема 17.3). Источником Н

+

, как и в

предыдущих реакциях, является образующая-

ся в клетках угольная кислота. В обмен на Н

+

в клетку поступает Na

+

и вместе с НСО^, по-

стоянно образующимся в клетках стенок ка-

нальцев, переводится в интерстиций и кровь,

причем наибольшая часть Н

+

(около 70 %),

секретируемых эпителием почечных каналь-

цев в их просвет, нейтрализуется (связывает-

ся).

Скорость образования NH

3

при необхо-

димости (например, при диабетическом аци-

дозе) может увеличиваться в 10 раз. При под-

кислении среды возрастает активность глута-

миназы, что ведет к усилению образования

NH

3

, который взаимодействует с ионами Н

+

,

образуя NHJ.

Степень активности описанных буферных

систем почки в разных отделах нефрона раз-

453

Схема 17.3. Основные почечные механизмы поддержания рН

внутренней среды организма

Интерстиций

Na

HC0J ""

Na

нсоГ

-

Na

НСОз"

-

Клетка

Метаболизм

Na«-

С0г+Н

2

0— Н

2

С0

3

-—НС0

3

+Н

+

-

К-а

Просвет канальца

О \

Метаболизм

Na-

С0

2

+Н

2

0—

Н

2

СОз^

НСОз+Н

К-а

•H+Na+НСОз—Н

2

С0

3

О

Метаболизм

Na--

С0

2

+Н

2

0—\Н

2

С0

3

— НСОз+Н

К-а\

N

NH

3

О

•

со

2

н

2

о

-H^Na+HPO*

1

- Na+H

2

P0

4

>tf+Na+CT

—

NH

3

—

NH4+CT

лична, и выражена она больше в проксималь-

ных и дистальных его отделах. Не наблюдает-

ся секреции ионов Н

+

только в тонкой части

петли нефрона.

4.

Еще некоторая часть ионов Н

+

выво-

дится с мочой в свободном виде, в качестве

противоиона выступает СГ (Н

+

+ СП), что и

определяет кислую реакцию мочи, причем ее

обычная реакция (рН около 6,0) устанавли-

вается в дистальных извитых канальцах (в ос-

новном) и в собирательных трубках. Секре-

ция же Н

+

идет на всем протяжении нефро-

на, но рН вторичной мочи практически не

изменяется в других отделах нефрона, по-

скольку Н

+

нейтрализуется в клетках каналь-

ца и в просвете его щелочными ионами

НСОз- Наиболее высока скорость секреции

Н

+

в проксимальных извитых канальцах. По

мере продвижения вторичной мочи по ка-

нальцам щелочные ее элементы реабсорбиру-

ются, часть их расходуется на нейтрализацию

Н

+

, но тем не менее рН вторичной мочи в

дистальных извитых канальцах и собиратель-

ных трубках по мере ее продвижения быстро

уменьшается.

5. В условиях вегетарианской диеты в

крови накапливается избыток нелетучих ос-

нований, содержание щелочных ионов HCOi

при этом увеличивается. Почки в этих усло-

виях также играют важную роль в поддержа-

нии рН крови: они выводят избыток бикар-

бонатов, моча имеет не кислую, как обычно

(рН около 6,0), а щелочную реакцию. Диапа-

зон колебаний рН мочи весьма значителен

—

от 4,5 до 8,5. При этом концентрация ионов

Н

+

может изменяться в 1000 раз, что является

внешним показателем важной роли почек в

регуляции рН крови.

В процессе регуляции различных констант

организма почкой и в результате выполнения

главной, экскреторной ее функции формиру-

ется состав конечной мочи.

17.7.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ КОНЕЧНОЙ

МОЧИ

Формирование конечной мочи заканчивается

в собирательных трубках — конечном звене

нефрона. Пройдя собирательные трубки,

моча по выводным протокам попадает в ло-

ханку, а затем в мочевой пузырь, где состав

мочи уже не изменяется. С помощью почек

из организма выводятся практически все

азотсодержащие продукты обмена белков,

содержание которых в моче, как и некоторых

454

других веществ, например глюкозы, свиде-

тельствует о состоянии функции не только

почек, но и некоторых других систем орга-

низма. С мочой за сутки выделяется 25—35 г

мочевины, 0,5—1 г мочевой кислоты, 0,4—

1,2 г азота, входящего в состав аммиака (он

выделяется в виде аммонийных солей), около

0,5 г аминокислот, 1,5 г креатинина, который

образуется из креатинфосфата мышц, 1,5—

3 г калия, 3—6 г натрия. Всего с мочой за

сутки выделяется около 20 г минеральных ве-

ществ и около 60 г органических веществ.

В норме концентрация азотсодержащих ме-

таболитов в моче составляет: мочевины

5 ммоль/л, мочевой кислоты 0,25—

0,30 ммоль/л, креатинина 60—100 ммоль/л,

аммиака 0,03—0,08 ммоль/л (0,6—1,3 г/сут).

Концентрация ряда веществ в моче во много

раз больше, чем в плазме крови: калия в моче

в

7

раз больше, чем в плазме, мочевой кисло-

ты

—

в 12 раз, фосфатов — в 16 раз, мочеви-

ны

—

в 67 раз, сульфатов — в 90 раз больше,

чем в плазме. Концентрация натрия в моче и

в плазме крови одинакова, белков и глюкозы

в моче в норме нет.

В

моче

может появиться глюкоза при со-

держании ее в крови свыше 10 ммоль/л, что

возникает при чрезмерном потреблении саха-

ра или в условиях патологии. Например, при

недостаточной выработке в организме инсу-

лина наблюдается глюкозурия, а за глюкозой

как осмотически активным веществом идет

вода.

В

осадке мочи, собранной за 12 ночных

часов, содержится 0,3—1,8 млн лейкоцитов,

0—0,4

млн эритроцитов. В мочу попадают в

небольших количествах производные продук-

тов гниения белков в кишечнике — фенола,

индола, скатола. Эти вещества из кишечника

попадают в кровь, в печени они обезврежи-

ваются с помощью образования парных со-

единений с серной кислотой и выводятся из

организма с мочой.

В моче содержатся

пигменты, которые об-

разуются

из билирубина. Последний попадает

сначала в кишечник, где он превращается в

уробилин и урохром, которые частично вса-

сываются в кишечнике, попадают в кровь и

выделяются почками, что и определяет цвет

мочи. Пигментами мочи являются также

окисленные в почке продукты гемоглобина.

С мочой выделяются производные гормонов

коры надпочечников, АДГ, эстрогена, кате-

холамины, витамины, ферменты — амилаза,

липаза, трансаминаза, электролиты (Na

+

, K

+

,

Са

2+

),

в патологических случаях в моче могут

появляться белок, ацетон, желчные кислоты.

Обычно за сутки выделяется

1 —

1,5 л ко-

нечной мочи, что составляет около 1 % пер-

вичной мочи, плотность конечной мочи

1,005—1,025. Осмотическое давление ее

также вариабельно, чаще оно в 2—3 раза

больше осмотического давления плазмы

крови, величина которого составляет 7,6 атм.

Если бы моча была изотонична плазме

крови, требовалось бы в 4 раза больше воды

для выведения конечных продуктов обмена.

При минимальном количестве выводимой

мочи (400 мл/сут) ее осмотическое давление

огромно — до 25 атм. Объем диуреза сильно

зависит от температуры воздуха (при ее по-

вышении количество выделяемой мочи

уменьшается вследствие большого потоотде-

ления), от времени суток: ночью диурез

уменьшается. Минимальный суточный объем

мочи, достаточный для выполнения экскре-

торной функции почек, составляет 400 мл.

Дальнейшее уменьшение выделения мочи

(олигурия), например, при недостаточном

поступлении воды в организм приводит к на-

рушению выделительной функции почек.

Выведение более 2000 мл мочи в сутки при

обычном питьевом режиме называется поли-

урией. При отсутствии АДГ в крови в течение

суток выводится 15 л мочи.

17.8.

ВЫВЕДЕНИЕ МОЧИ

Моча из собирательных трубок по выводным

протокам поступает в чашечки, а из них — в

лоханку, которая обладает автоматией — пе-

риодически сокращается и расслабляется. За-

полнение лоханки во время ее расслабления

(диастола) длится 4 с, опорожнение лоханки

вследствие сокращения гладкой мускулатуры

(систола) — 3 с, при этом порция мочи вы-

давливается в мочеточник. Моча по мочеточ-

нику движется вследствие наличия градиента

давления, создаваемого систолой лоханки, и

распространения по мочеточнику перисталь-

тической волны, которая возникает за счет

автоматии гладкой мышцы мочеточника

1 —

5 раз в минуту. Симпатическая иннервация

мочеточников осуществляется из почечного,

мочеточникового и нижнего подчревного

сплетений, ее активация ведет к расслабле-

нию мочеточников. Парасимпатическая ин-

нервация верхней части мочеточников осу-

ществляется из блуждающего нерва, нижней

части — из тазового нерва, возбуждение

парасимпатических волокон ведет к усиле-

нию сокращений стенок мочеточников.

Мочеточники входят в мочевой пузырь в

косом направлении, благодаря чему образуется

подобие клапанного аппарата. Этому способ-

ствует также и строение стенки мочевого пу-

455

зыря, состоящей из четырех слоев — слизи-

стой оболочки, подслизистой основы, мы-

шечной трехслойной оболочки (наружный и

внутренний слои продольные, средний, наи-

более мощный, — циркулярный) и адвенти-

ции. Клапанный аппарат препятствует обрат-

ному выходу мочи в мочеточники при напол-

ненном мочевом пузыре во время мочеиспус-

кания, когда сокращается мускулатура моче-

вого пузыря и в нем повышается давление

мочи. При медленном (обычном по скорос-

ти —

1 —

1,5 л/сут) поступлении мочи в моче-

вой пузырь вначале ощущений наполнения

мочевого пузыря не возникает. Развивается

адаптация механорецепторов мочевого пузы-

ря (рецепторов растяжения), давление мочи

при этом не возрастает, оно равно 10—15 мм

вод. ст. Это объясняется особым свойством

гладкой мышцы — пластичностью (способ-

ностью поддерживать постоянный тонус при

изменении степени растяжения гладкой

мышцы вследствие наполнения или опорож-

нения полого гладкомышечного органа).

Позыв к мочеиспусканию возникает,

когда объем мочи достигает 150—200 мл. При

более быстром наполнении мочевого пузыря

позывы к мочеиспусканию возникают чаще,

так как быстрое растягивание гладких мышц

вызывает более эффективное раздражение

рецепторов растяжения. Дальнейшее напол-

нение мочевого пузыря до 300 мл с обычной

скоростью резко усиливает поток афферент-

ных импульсов, возникающих в механоре-

цепторах и поступающих в спинной мозг,

усиливается, естественно, позыв к мочеи-

спусканию. В результате этого тормозится

процесс мочеобразования в почке вследствие

сужения сосудов почечных клубочков и

уменьшения скорости клубочковой фильтра-

ции. Возрастает афферентная импульсация и

при более быстром, чем обычно, наполнении

мочевого пузыря, например при избыточном

потреблении воды. Афферентные нервные во-

локна от мочевого пузыря идут в составе сим-

патических нервов и поступают в спинной

мозг через задние корешки нижних грудных

и верхних поясничных сегментов, частич-

но—в составе парасимпатических нервов —

в крестцовые сегменты (S

M

—S|

V

). Из спинно-

го мозга афферентные импульсы от мочевого

пузыря поступают в ствол мозга, гипотала-

мус,

лобные доли коры большого мозга, что

обеспечивает возникновение ощущений по-

зыва к мочеиспусканию, его осознание.

Эфферентные импульсы, контролирующие

наполнение и опорожнение мочевого пузы-

ря,

идут от пирамидных клеток к различным

структурам головного мозга и к центрам мо-

чеиспускания в спинном мозге, далее от

парасимпатического центра спинного мозга

(крестцовые сегменты) в составе тазового

нерва, а от симпатического центра (1-й и 2-й

поясничные сегменты) — в составе веточек

нижнего подчревного сплетения. Парасимпа-

тические нервные волокна реализуют свое

влияние с помощью М-холинорецепторов

гладкой мускулатуры мочевого пузыря, а

симпатические — посредством а-адреноре-

цепторов, локализующихся в основном в об-

ласти шейки мочевого пузыря, и (3-адреноре-

цепторов, которые локализованы преимуще-

ственно в теле и дне пузыря. Активация а-ад-

ренорецепторов обеспечивает запирание мо-

чевого пузыря, активация р-адренорецепто-

ров ведет к расслаблению гладкой мускулату-

ры мочевого пузыря. Таким образом, по-

вышение активности симпатической нервной

системы создает условия для наполнения мо-

чевого пузыря.

Мочеиспускание. Центр коркового кон-

троля мочеиспускания находится в первой

сенсомоторной зоне на медиальной поверх-

ности полушарий и в лимбической части

коры мозга (в орбитальной области). Акт мо-

чеиспускания этим центром может стимули-

роваться и тормозиться. Поступление эффе-

рентных импульсов по парасимпатическим

нервам и активация М-холинорецепторов

вызывают сокращение мускулатуры мочевого

пузыря и его опорожнение. При этом тормо-

зится активность симпатических нервных во-

локон (а- и р-адренорецепторов) — наблюда-

ется, как обычно, противоположное, но не

антагонистическое влияние симпатического

и парасимпатического отделов вегетативной

нервной системы. Торможение симпатичес-

кой нервной системы сопровождается рас-

слаблением мускулатуры непроизвольного

сфинктера мочевого пузыря, который обра-

зован гладкой мускулатурой. Поступление

импульсов от корковых нейронов к мотоней-

ронам крестцовых отделов спинного мозга и

торможение этих нейронов ведут к расслаб-

лению произвольного сфинктера мочеиспус-

кательного канала, который образован по-

перечнополосатой мускулатурой. У мужчин

происходит также расслабление мышечной

части предстательной железы, выполняющей

функцию третьего сфинктера (непроизволь-

ного).

В начале мочеиспускания вследствие

сокращения мышц мочевого пузыря давле-

ние в нем возрастает до

1,5—4,5

мм рт.ст.

По мере опорожнения мочевого пузыря в

результате сокращения его мускулатуры

поток афферентных импульсов в ЦНС от его

рецепторов растяжения уменьшается, однако

456

мочеиспускание продолжается, что обеспе-

чивается возбуждением рецепторов уретры,

возникающего вследствие движения мочи по

мочеиспускательному каналу. Афферентная

импульсация от рецепторов уретры, возбуж-

дающихся при мочеиспускании, поступает в

спинной мозг по п. pudendus. Мочеиспуска-

нию способствует также натуживание (сокра-

щение мышц брюшной стенки и дна таза, су-

жение грудной клетки), ведущее к повыше-

нию давления в брюшной полости и сдавли-

ванию мочевого пузыря. Акт мочеиспускания

можно вызвать и произвольно, что является

дополнительным доказательством участия в

этом процессе нейронов коры больших полу-

шарий. Корковые нейроны и средний мозг

оказывают главным образом тормозящее

влияние на спинальные центры мочеиспус-

кания, а задний гипоталамус и передний

отдел моста — возбуждающее. Механизм

произвольной регуляции мочеиспускания со-

зревает в возрасте 1—2 лет, а в старости этот

механизм может нарушаться.

После мочеиспускания в мочевом пузыре

в норме может оставаться небольшое количе-

ство мочи (по некоторым данным, до 50 мл),

пузырь спадается, афферентные импульсы от

него в ЦНС не поступают. По мере очеред-

ного наполнения мочевого пузыря возникает

афферентная импульсация снова — цикл по-

вторяется. Опорожнение мочевого пузыря

возможно только с помощью сакральных

центров. При повреждениях спинного мозга

выше этих центров мочеиспускание стано-

вится непроизвольным и без позывов.

17.9.

ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА

Искусственная почка представляет собой

диализатор, в котором через поры полупро-

ницаемой мембраны кровь очищается от ток-

сичных продуктов метаболизма и чужерод-

ных веществ. При этом нормализуются также

электролитный состав крови, кислотно-ще-

лочное состояние, осмотическое давление,

количество воды в организме. Аппарат ис-

пользуется при острых нарушениях функции

почки, а также хронической почечной недо-

статочности и даже у лиц с удаленными поч-

ками.

Разработано много различных вариантов

искусственной почки, но принцип работы их

одинаковый. В аппаратах используются полу-

проницаемые пленки, по одну сторону кото-

рых проходит кровь, по другую — диализи-

рующии раствор, ионный состав и осмоти-

ческое давление которого подобны плазме

крови. Через полупроницаемую пленку в

диализирующии раствор из крови проходят

вещества, подлежащие удалению. В кровь

при необходимости вводятся недостающие у

больного ионы. Белок, форменные элементы

и кислоты через пленку не проходят.

Подключение аппарата может быть вено-

венозным (при этом для обеспечения движе-

ния крови необходим насос) либо артериове-

нозным, когда кровь движется за счет работы

сердца. При артериовенозном подключении

кровь, пройдя через аппарат, возвращается

пациенту через вену, но уже очищенная от

мочевины, мочевой кислоты, креатинина и

других веществ, подлежащих удалению. Если

гемодиализ приходится проводить в течение

длительного времени, то хирурги используют

искусственный артериовенозный шунт, кото-

рый вживляют в лучевую артерию и вену

предплечья. С помощью шунта пациента

подключают к искусственной почке. Это де-

лают обычно 2—3 раза в неделю и таким об-

разом поддерживают жизнь в течение не-

скольких (известны случаи — до 20) лет.

Один сеанс длится несколько часов.

17.10.

ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ ПЛОДА И ДЕТЕЙ

17.10.1.

СОЗРЕВАНИЕ

МОЧЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧКИ

А. Антенальный период. Несмотря на то что

почка плода начинает функционировать

очень рано, на

11

—12-й неделе, новые

—

еще

незрелые — нефроны продолжают образовы-

ваться весь период внутриутробного разви-

тия.

Клубочки относительно малы, висце-

ральный листок капсулы Шумлянского—Бо-

умена образован не плоским, как у взросло-

го,

а высоким эпителием, причем листок

окутывает клубочек, не внедряясь глубоко

между петлями его капилляров, поэтому

фильтрующая поверхность клубочка значи-

тельно снижена. Канальцы относительно ко-

ротки, петля нефрона не развита.

Образуемая моча, как правило, гипото-

нична, ее количество мало: в 5 мес состав-

ляет 2,2 мл/ч, а к рождению возрастает до

26,7 мл/ч. Малая мощность клубочковой

фильтрации в этот период обусловлена не-

зрелостью структур клубочка и низким арте-

риальным давлением, определяющим ско-

рость фильтрации. Поскольку образуемая

моча выводится в околоплодную жидкость,

выделительную функцию выполняет плацен-

та. Если мочевыводящие пути становятся не-

457

проходимыми, уремии у плода не возникает,

так как большая часть конечных продуктов

обмена плода, токсичных для него и подле-

жащих выделению, переходит в кровь матери

через плацентарную мембрану. Таким обра-

зом, плацента выполняет для плода не только

дыхательную, трофическую, но и выдели-

тельную функции. Выделившиеся в около-

плодные воды азотсодержащие продукты

белкового обмена по мере их накопления

всасываются плацентой и частично попадают

в желудочно-кишечный тракт плода вместе с

заглатываемыми околоплодными водами.

Б.

Постнатальный период. После рожде-

ния образование новых нефронов еще про-

должается. Оно завершается к концу 3-й не-

дели постнатальной жизни. Созревание всех

морфологических структур почки в основном

завершается к 5—7 годам. Незрелая почка

новорожденного удовлетворительно поддер-

живает водно-солевой гомеостаз только в ус-

ловиях соблюдения строгого режима пита-

ния. Масса почки детей примерно в 2 раза

относительно больше почки взрослого, она

наиболее интенсивно растет на первом году

жизни, в период полового созревания и в

юношеском периоде.

Клубочковая фильтрация у новорожденно-

го резко снижена. На 1 м

2

поверхности тела

она составляет 30—50 % от уровня взрослого;

на 1 кг массы тела это отличие несколько

меньше, но достаточно существенно. Глав-

ные причины низкой эффективности фильт-

рационного процесса в этот период заключа-

ются в малой проницаемости и малой сум-

марной фильтрующей поверхности клубоч-

ков.

То и другое определяется структурными

особенностями незрелой почки новорожден-

ного,

низким артериальным давлением и не-

большим почечным кровотоком, который со-

ставляет лишь 5 % минутного выброса сердца

(у взрослого — около 25 %).

Клубочковая фильтрация у грудных детей

постепенно повышается вследствие созрева-

ния почки и повышения артериального давле-

ния. По мере роста клубочков эндотелий ка-

пилляров и эпителий висцерального листка

капсулы уплощаются, фильтрующая мембра-

на становится тоньше, количество и диаметр

пор в ней, а также ее поверхность увеличива-

ются. Повышаются кровоток и гидростатичес-

кое давление в капиллярах клубочков. Все это

приводит к увеличению скорости клубочко-

вой фильтрации, которая в начале 2-го года

жизни приближается к норме взрослого.

Реабсорбция и секреция. В проксимальных

канальцах и петле нефрона новорожденного

натрий и хлор реабсорбируются мало, а в

дистальных извитых канальцах и собиратель-

ных трубках — очень много. В результате у

новорожденного и у детей грудного возраста

натрия реабсорбируется в 5 раз больше, чем у

взрослого. При введении в организм ребенка

избыточного количества натрия он задержи-

вается в организме, что может привести к

отекам. При избыточном введении воды в

организм увеличивается диурез, выделяется

при этом и натрий, что может привести к

значительным его потерям.

Механизмы реабсорбции глюкозы у ново-

рожденного в основном сформированы и при

малом количестве фильтрата удовлетвори-

тельно возвращают его в кровь. Аминокисло-

ты реабсорбируются значительно менее ин-

тенсивно, что может приводить к их появле-

нию в конечной моче.

По сравнению со взрослыми способность

к концентрированию мочи у детей ограниче-

на. Дети, питающиеся материнским моло-

ком, выделяют гипотоничную мочу, а полу-

чающие коровье молоко или смеси для ис-

кусственного вскармливания чаще выделяют

гипертоничную мочу, так как в коровьем мо-

локе содержится больше солей и белков, чем

в женском. В процессе созревания почки ее

способность концентрировать мочу возраста-

ет и достигает нормы взрослого в начале 2-го

года жизни.

Секреция в канальцевом аппарате незре-

лой почки новорожденного осуществляется

также на низком уровне. Механизмы секре-

ции продолжают развитие после рождения.

Например, парааминогиппуровая кислота

выводится вдвое медленнее, чем у взрослого.

Однако активная экскреция этого вещества

все же происходит, так как его выводится

больше, чем поступает с гломерулярным

фильтратом. Основные показатели функции

почек приближаются к таковым взрослых в

2—3 года, однако при водной нагрузке почки

в это время выводят воду еще недостаточно.

17.10.2.

СОСТАВ И ОБЪЕМ МОЧИ.

МОЧЕВЫВЕДЕНИЕ

В моче детей до 3—4 мес мало мочевины,

хлоридов и фосфатов. Ионов натрия и хлора

в моче грудных детей примерно в 10 раз

меньше, чем у взрослых; азотистых веществ

в

5 раз меньше, чем у взрослых, вследствие ре-

тенции азота и минеральных веществ в расту-

щем организме. Ионы Na

+

и СГ у детей

легко всасываются из канальцев в кровь.

Плотность мочи у детей грудного возраста

низкая — 1,003—1,005, а в возрасте 4—5 лет

приближается к норме взрослых и составляет

1,012-1,020.

Осмотическое давление мочи первого

полугодия жизни также низкое; на 4-м меся-

це жизни оно начинает повышаться и в нача-

ле второго года становится таким же, как у

взрослых. Недостаточная способность дет-

ской почки к осмотическому концентрирова-

нию мочи связана в первую очередь с незре-

лостью структур, участвующих в осуществле-

нии этого процесса, — петли нефрона и со-

бирательных трубочек, т.е. поворотно-проти-

воточной системы. Кроме того, жидкости у

детей выделяется больше, а осмотически ак-

тивных веществ меньше, чем у взрослых (име-

ет место ретенция минеральных солей и азо-

та, поэтому и мочевины выделяется меньше).

Реакция мочи у детей кислая. Она, как и у

взрослых, может меняться в широком диапа-

зоне в зависимости от характера получаемой

ребенком пищи. Новорожденные дети выделя-

ют

50—

70 мл

мочи на

1

кг массы тела в сутки,

что

в 2 раза больше, чем выделяют взрослые.

У

детей в первые дни жизни количество мочи

может колебаться в довольно широких преде-

лах

—

от 220 до 260 мл/сут. К концу первого

месяца жизни количество мочи в сутки до-

стигает приблизительно 330 мл.

У

грудных детей количество мочи на

1

м

2

в

2—3 раза больше, чем у взрослых, что объяс-

няется интенсивным обменом веществ и от-

носительно большим количеством воды и уг-

леводов в рационе питания ребенка. Количе-

ство мочи в конце первого года жизни вели-

ко

—

450 мл/сут. В возрасте до 1 года у ре-

бенка не развито чувство жажды, что может

привести к уменьшению приема воды и де-

гидратации организма. В возрасте 4—5 лет

ребенок выделяет за сутки около 0,9 л мочи,

в

10

лет, как и взрослые, — около 1,5 л.

Мочеиспускание у новорожденного непро-

извольное, 20—25 раз в сутки. Однако к 5-му

дню жизни частота мочеиспусканий не пре-

вышает 14—15 раз в сутки. Это связано с ог-

раниченным содержанием воды в молозиве и

потерями воды через кожу и выдыхаемый

воздух.

Мочеиспускание у грудных детей также

частое

—

до 15 раз, в возрасте 3—13 лет

—

до

7—9 раз в сутки. Одной из причин частого

мочеиспускания является малый объем мо-

чевого пузыря: у годовалых детей он равен

50

мл, у 10-летних

—

200 мл. Высокая частота

мочеиспускания обусловлена также большим

количеством образуемой мочи вследствие

более интенсивного обмена веществ у детей

и особенностью питания: в молоке содержит-

ся много углеводов и воды.

В течение первого года жизни мочеиспус-

кание все еще непроизвольное. В дальней-

шем, обычно к 2-летнему возрасту, по мере

созревания центральных нервных регулятор-

ных механизмов и воспитания формируется

условнорефлекторная регуляция мочеиспус-

кания — оно становится произвольным. Но

приучать ребенка сигнализировать о позывах

к мочеиспусканию следует с 3—4 мес. Одна-

ко у 5—10 % детей и старше 3 лет сохраняется

ночное недержание мочи (энурез). Это явле-

ние обусловлено нерациональным режимом

жизни ребенка: еда и обилие жидкости перед

сном, раздражающая одежда, переутомление.

Явления эти могут быть и следствием нару-

шения нервно-психической сферы ребенка.

Ночное недержание мочи чаще наблюдается

у мальчиков, чем у девочек, и обычно пре-

кращается к 10 годам или в период полового

созревания.

17.10.3.

РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ ПОЧКИ.

РОЛЬ ПОЧКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ

В ПОДДЕРЖАНИИ ГОМЕОСТАЗИСА

У

ДЕТЕЙ

А. Регуляция мочеобразовательной функции

почек. В первые месяцы жизни нервная регу-

ляция мочеобразования осуществляется по-

средством симпатических вазомоторных вли-

яний на скорость клубочковой фильтрации.

Однако при незрелой почке нервная система

играет решающую роль не в процессах моче-

образования, а в созревании ее структур.

Трофическое влияние эфферентных нервов

на развитие почки очень сильно. Нарушение

иннервации почки в раннем онтогенезе ведет

к глубоким морфологическим изменениям,

вплоть до полной ее атрофии.

Чувствительность незрелой почки к аль-

достерону изучена недостаточно. Но, судя по

склонности к задержке натрия в организме,

можно предположить, что альдостерон в ор-

ганизме ребенка вырабатывается в должных

количествах, а незрелая почка обладает выра-

женной чувствительностью к альдостерону.

Чувствительность почек к АДГ и адрена-

лину явно снижена. Небольшое снижение

мочеобразования после введения АДГ появ-

ляется лишь в конце 2-й недели жизни, в

конце 2-го месяца реакция становится отчет-

ливой. Однако концентрация АДГ в крови

детей первых месяцев жизни низка несмотря

на то, что запасы АДГ в нейрогипофизе даже

в период новорожденное™ достаточны.

У новорожденного еще не полностью сфор-

мированы центральные механизмы регуля-

ции секреции АДГ и выделения его в кровь.

459

Впервые антидиуретическая активность

крови обнаруживается у 4-месячных детей, а

к концу первого года жизни она приближает-

ся к уровню взрослых.

Б.

Роль почки в поддержании гомеостази-

са.

Кислотно-основное состояние регулирует-

ся почками с помощью тех же механизмов,

что и у взрослого, но доли их участия сущест-

венно различаются. Основную роль, по-ви-

димому, играет механизм, связанный с аммо-

ниогенезом. Почки ребенка способны удов-

летворительно поддерживать кислотно-ос-

новное состояние, особенно при грудном

вскармливании. Замена грудного молока ко-

ровьим вызывает избыточное образование

кислых продуктов. В общем компенсация

сдвигов кислотно-основного состояния у ре-

бенка осуществляется в менее широких пре-

делах, чем у взрослого. Этим объясняется

склонность детей к ацидозам экзогенного и

эндогенного происхождения.

Осмотическое давление и объем жидкости

незрелой почкой регулируются теми же что

у взрослых, но несовершенными механизма-

ми.

Малая способность онтогенетически не-

зрелой почки концентрировать мочу обу-

словлена низким содержанием АДГ, малой

чувствительностью к нему почки и неболь-

шой длиной петли нефрона и собирательной

трубки.

Недостаточная способность детской поч-

ки концентрировать мочу ведет к тому, что

ребенок теряет примерно в 2 раза больше

воды, чем взрослый, при выведении одного и

того же количества осмотически активных

веществ. Вместе с высокими экстрареналь-

ными потерями воды это создает опасность

дегидратации организма. При грудном вскар-

мливании эта опасность выражена меньше,

чем при вскармливании коровьим молоком,

так как сыворотка женского молока изоосмо-

тична плазме крови. Кроме того, в молоке

женщины осмотическое давление на 60 % со-

здается лактозой, которая не увеличивает ос-

мотическую нагрузку на почку, но является

дополнительным источником метаболичес-

кой воды. Замена женского молока эквива-

лентным количеством коровьего увеличива-

ет общую осмолярную нагрузку на почки в

4,5 раза. В связи с этим возрастает и потреб-

ность в воде для выведения осмотически ак-

тивных продуктов обмена.

Наряду с опасностью дегидратации орга-

низма детей, особенно в грудном возрасте,

существует и опасность развития гидремии в

случае поступления избыточного количества

жидкости в организм, так как незрелой почке

детей свойственна ограниченная возмож-

ность выведения воды, в частности, из-за

малой клубочковой фильтрации.

Регуляция водно-солевого обмена у детей

первых месяцев жизни затруднена также

вследствие незрелости всех звеньев саморегу-

лирующего рефлекса, в том числе и низкой

чувствительности периферических и цент-

ральных осморецепторов. Но уже к 4—6 мес

жизни безусловный саморегулирующий реф-

лекс сформирован, и на его базе могут выра-

батываться условные рефлексы на выведение

жидкости.

Несовершенство регуляции осмотического

давления и объема выводимой воды объясня-

ется также незрелостью волюморецептивных

рефлексов, которые реализуются с помощью

АДГ (весьма слабо) и альдостерона, актив-

ность которого повышена. Несмотря на не-

зрелость механизмов, регулирующих функ-

цию почки у детей, гомеостазис развивающе-

гося организма поддерживается вполне удов-

летворительно.

В.

Роль других факторов в поддержании го-

меостазиса у детей. Питание грудным моло-

ком на первом году жизни является для рас-

тущего организма наиболее рациональным и

способствует поддержанию гомеостазиса, что

объясняется соотношением в нем различных

веществ. В частности, соотношение кальция

и фосфора в грудном молоке оказывается

более благоприятным для освобождения ор-

ганизма ребенка от стронция, баланс которо-

го при кормлении грудью становится отрица-

тельным. Особенно ярко это проявляется

сразу после рождения: ребенок в первые же

дни освобождается от стронция, накопленно-

го во внутриутробном периоде. Все сказан-

ное целиком относится и к радиоактивному

стронцию. Напротив, при замене материн-

ского молока коровьим выведение стронция,

а также магния значительно снижается, что

объясняется значительным содержанием в

коровьем молоке фосфора, который способ-

ствует фиксации этих элементов в организме.

Замена грудного молока коровьим ведет

также к избыточному накоплению кислых

продуктов в организме ребенка, что может

привести к ацидозу из-за недостаточной зре-

лости почки на ранних этапах онтогенеза.

Эти факты необходимо учитывать при со-

ставлении искусственных питательных сме-

сей для детей.

Потоотделение у детей также играет неко-

торую роль в выделении продуктов обмена.

Общее количество потовых желез у ново-

рожденного такое же, как и у взрослого (2—

3,5 млн), но плотность их расположения в

10 раз выше. В течение жизни не происходит

460