Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

образования новых потовых желез — лишь

увеличиваются их размеры и секреторная ак-

тивность. Однако в отличие от взрослых у

детей не все потовые железы функциониру-

ют. У новорожденных часть потовых желез

морфологически недоразвита. Кроме того, не

все зрелые потовые железы функционируют

одновременно. Количество функционирую-

щих потовых желез с возрастом увеличивает-

ся,

что определяет возрастающее значение

потоотделения не только в процессах термо-

регуляции, но и в выделении продуктов об-

мена веществ. Полного развития большинст-

во потовых желез достигает к 7 годам жизни

ребенка.

17.11.

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ МОЧИ

В

СТАРЕЮЩЕМ ОРГАНИЗМЕ

Мочеобразование. Число почечных нефронов

у

старых людей уменьшено в среднем на 30—

50 %. Клеточная масса почек составляет у

25-летних мужчин 47 %, а у 70-летних —

лишь 36 % от общей массы тела. Структура и

функции почек, особенно их кровоснабже-

ние,

значительно изменяются с возрастом.

Так, если количество крови, поступающей к

почкам в 15—19 лет, в среднем составляет

1400

мл, то в 40 лет

—

44 года оно равно толь-

ко 800, в 60 лет — 64 года — 500 и в 70 лет

—

74 года

—

400 мл/мин. Это объясняется тем,

что уменьшается площадь поперечного сече-

ния приносящих артериол почек и повыша-

ется сопротивление кровотоку. Больше крови

переходит по шунтам из артериол в венулы,

не участвуя в формировании мочи и обеспе-

чении метаболизма почек. Снижение крово-

тока является одной из причин значительно-

го уменьшения функционирующих нефро-

нов.

Клубочковая фильтрация у пожилых

людей уменьшена на 35—45 %, в то время как

процент реабсорбируемой в канальцах воды

не изменяется. Это означает, что уменьше-

ние (к 90 годам двукратное) количества вы-

водимой из организма мочи, а также ухудше-

ние выведения азота и электролитов связано

в основном со снижением количества фильт-

рата. Существенно уменьшаются в клетках

почечной паренхимы число митохондрий,

активность АТФазы, интенсивность энерге-

тического обмена и потребление кислорода.

Однако концентрационная способность по-

чек даже у престарелых людей может сохра-

няться на достаточно высоком уровне.

Перестраивается и нейрогуморальная ре-

гуляция функций почек: возрастает чувстви-

тельность к гуморальным факторам регуля-

ции — адреналину, альдостерону, антидиуре-

тическому гормону.

Мочевыведение и мочеиспускание. В про-

цессе старения атрофируется часть мышечных

волокон почечных чашек, лоханок и мочеточ-

ников, уменьшается количество барорецепто-

ров,

понижается чувствительность к нервным

стимулам и нарушается координация деятель-

ности органов мочевыведения. В результате

затрудняется движение мочи из почек в моче-

вой пузырь и, наоборот, увеличивается воз-

можность обратного поступления мочи из мо-

чевого пузыря в мочеточники и почки. Умень-

шаются эластичность и емкость мочевого пу-

зыря, ослабляющая функции его сфинктеров.

Может ухудшиться и рефлекторная регуляция

процессов мочеиспускания, в том числе кон-

троль со стороны высших отделов централь-

ной нервной системы.

Гомеостатическая функция почек. Несмот-

ря на значительные возрастные изменения

структуры почек они сохраняют и в старости

высокие функциональные способности к

экскреции и другие гомеостатические функ-

ции. Однако резервные возможности их в

этом отношении существенно уменьшаются,

и поэтому предъявление к ним повышенных

требований легко может привести к наруше-

нию гомеостазиса и различным патологичес-

ким процессам. Так, прием большого коли-

чества хлористого натрия и жидкости скорее,

чем в зрелом возрасте, приводит у пожилых и

престарелых людей к отекам.

Раздел IV

ИНТЕГРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА

Интеграция (лат. integro — целый) — объеди-

нение в целое множества частей. Целост-

ность организма

—

его фундаментальная осо-

бенность, обеспечиваемая нервной системой.

Термин «интеграция» в физиологию ввел

Ч.Шеррингтон (1906) применительно к меха-

низмам, реализующим процессы объедине-

ния и упорядочения рефлекторных актов на

Для обеспечения нормальной жизнедея-

тельности организма необходимы постоян-

ство его внутренней среды, связь и приспо-

собление к непрерывно меняющимся услови-

ям окружающей внешней среды. Информа-

цию о состоянии внешней и внутренней сред

организм получает с помощью сенсорных

систем, которые анализируют (различают)

эту информацию, обеспечивают формирова-

ние представлений и образов, а также специ-

фических форм приспособительного поведе-

ния. При изучении анализаторов применяют

два методических подхода: объективный —

регистрацию параметров различных показа-

телей деятельности анализаторов (например,

электрической импульсации в проводнико-

вом его отделе) и субъективный (психофизио-

логический) — изучение ощущений и пред-

ставлений, возникающих у испытуемого, с

учетом его собственного опыта и опыта дру-

гих лиц. Наиболее простым примером, иллю-

стрирующим психофизиологический подход,

является опрос испытуемого о возникающих

у него ощущениях при действии на организм

различных раздражителей.

18.1.

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ АНАЛИЗАТОРОВ

18.1.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Понятия. Анализатор — совокупность

центральных и периферических образований,

воспринимающих и анализирующих измене-

ния внешней и внутренней сред организма.

уровне спинного и продолговатого мозга.

Представления об интегративной деятель-

ности высших отделов ЦНС были получены

при изучении адаптивных форм поведения

(И.П.Павлов, П.К.Анохин), ориентирован-

ных на достижение в среде обитания необхо-

димых — полезных для организма результа-

тов деятельности.

Орган чувств — это периферическое образо-

вание, воспринимающее и частично анализи-

рующее факторы окружающей среды. Глав-

ной частью органа чувств являются рецепто-

ры,

снабженные вспомогательными структу-

рами, обеспечивающими оптимальное вос-

приятие. Так, орган зрения состоит из глаз-

ного яблока, сетчатой оболочки, в составе

которой имеются зрительные рецепторы, и

ряда вспомогательных структур: век, мышц,

слезного аппарата. Орган слуха состоит из

наружного, среднего и внутреннего уха, где,

кроме спирального (кортиева) органа и его

волосковых (рецепторных) клеток, имеется

также ряд вспомогательных структур. Орга-

ном вкуса можно считать язык. Понятие

сен-

сорная система появилось позже и стало за-

менять понятие анализатор, дополнив его

включением механизмов регуляции различ-

ных его отделов с помощью прямых и обрат-

ных связей. Совокупность ощущений, обес-

печиваемых каким-либо одним анализато-

ром, обозначают термином модальность, ко-

торая может включать различные качествен-

ные типы ощущений. Модальностями явля-

ются, например, зрение, слух, вкус. Качест-

венные типы модальности зрения — различ-

ные цвета, вкуса — кислое, сладкое, соленое,

горькое.

Б.

Классификация анализаторов. Деятель-

ность анализаторов обычно связывают с воз-

никновением пяти чувств: зрения, слуха,

вкуса, обоняния и осязания. С их помощью

осуществляется связь организма с внешней

средой. Однако в реальной действительности

их значительно больше. Так, например, чув-

Глава 18 АНАЛИЗАТОРЫ (СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ)

462

ство осязания в широком понимании, кроме

тактильных от прикосновения ощущений,

включает чувство давления, вибрации, ще-

котки, температуры, мышечное чувство. Су-

ществуют также ощущения голода, жажды,

половой потребности (либидо), которые обу-

словлены особым (мотивационным) состоя-

нием организма. Ощущение положения тела

в пространстве связано с деятельностью вес-

тибулярного, двигательного анализаторов и

их взаимодействия со зрительным анализато-

ром. Особое место в сенсорной функции за-

нимает ощущение боли. Кроме того, мы

можем, хотя и «смутно», воспринимать и

другие изменения, причем не только внеш-

ней, но и внутренней сред организма, при

этом формируются эмоционально окрашен-

ные ощущения. Так, коронароспазм в на-

чальной стадии заболевания, когда еще не

возникает болевых ощущений, может вы-

звать чувство тоски, уныния. Таким образом,

анализаторов, возбуждение которых воспри-

нимается субъективно в виде ощущений, в

реальной действительности значительно

больше, чем принято считать. Поэтому пред-

лагается следующая классификация анализа-

торов, в основу которой положена их функ-

циональная роль.

1.

Внешние

анализаторы воспринимают и

анализируют изменения внешней среды. К ним

относятся зрительный, слуховой, обонятель-

ный, вкусовой, тактильный и температурный

анализаторы, возбуждение которых воспри-

нимается субъективно в виде ощущений.

2.

Внутренние

(висцеральные) анализато-

ры воспринимают и анализируют изменения

внутренней среды организма. Колебания по-

казателей внутренней среды в пределах фи-

зиологической нормы у здорового человека

обычно не воспринимаются субъективно, в

виде ощущений. Так, мы не можем субъек-

тивно определить величину артериального

давления, особенно если оно нормальное,

состояние сфинктеров и др. Однако инфор-

мация, идущая из внутренней среды, играет

важную роль в регуляции функций внутрен-

них органов, обеспечивая приспособление

организма в различных условиях его жизне-

деятельности. Значение этих анализаторов

изучается в течение всего курса физиологии

(приспособительная регуляция деятельности

внутренних органов). Изменение некоторых

констант внутренней среды организма может

восприниматься субъективно, в виде эмоцио-

нально окрашенных ощущений (жажда,

голод, половое влечение), формирующихся

на основе биологических потребностей. Для

удовлетворения этих потребностей организм

осуществляет мобилизацию поведенческих

реакций. Например, при возникновении чув-

ства жажды вследствие возбуждения осмо-

или волюморецепторов формируется поведе-

ние,

направленное на поиск и прием воды.

3.

Анализаторы

положения тела воспри-

нимают и анализируют изменения положе-

ния тела в пространстве и частей тела друг

относительно друга. К ним следует отнести

вестибулярный и двигательный (кинестети-

ческий) анализаторы. Поскольку мы оцени-

ваем положение нашего тела или его частей

друг относительно друга, эта импульсация

доходит до нашего сознания. Об этом свиде-

тельствует, в частности, опыт Д.Маклоски,

который он поставил на самом себе: раздра-

жал одну из мышц конечности пороговыми

для первичных афферентов мышечных ре-

цепторов электрическими стимулами. Увели-

чение частоты импульсации этих нервных

волокон вызывало у испытуемого субъектив-

ные ощущения изменения положения соот-

ветствующей конечности, хотя ее положение

в действительности не изменялось.

4.

Болевой анализатор также следует выде-

лить согласно его особой функциональной

роли — информированию организма о по-

вреждающих действиях. Болевые ощущения

могут возникать при раздражении как эксте-

ро-,

так и интерорецепторов.

В.

Отделы анализаторов. Согласно пред-

ставлению И.П.Павлова (1909), любой ана-

лизатор имеет три отдела.

1.

Периферический

отдел анализатора

представлен рецепторами. Его назначение —

восприятие и первичный анализ изменений

внешней и внутренней сред организма. Вос-

приятие раздражителей в рецепторах проис-

ходит благодаря трансформации энергии раз-

дражителя в нервную импульсацию, а также

ее усиления за счет внутренней энергии ме-

таболических процессов. Для рецепторов ха-

рактерна специфичность, т.е. способность

воспринимать определенный вид раздражи-

теля (адекватные раздражители), которую

они развили в процессе эволюции. Так, ре-

цепторы зрительного анализатора приспо-

соблены к восприятию света, а слуховые ре-

цепторы

—

звука и др.

2.

Проводниковый

отдел анализатора

включает афферентные (периферические) и

промежуточные нейроны стволовых и под-

корковых структур ЦНС. Он обеспечивает

проведение возбуждения от рецепторов в

кору большого мозга. В проводниковом отде-

ле происходит частичная переработка инфор-

мации, при этом важную роль играет взаимо-

действие возбуждений от различных рецеп-

463

торных аппаратов, принадлежащих различ-

ным анализаторам. Проведение возбуждения

по проводниковому отделу осуществляется

двумя афферентными путями. Специфический

проекционный путь идет от рецептора по

строго обозначенным специфическим путям

с переключением на различных уровнях ЦНС

(на уровне спинного и продолговатого мозга,

в зрительных буграх и в соответствующей

проекционной зоне коры большого мозга).

Неспецифический путь включает ретикуляр-

ную формацию. На уровне ствола мозга от

специфического пути отходят коллатерали к

клеткам ретикулярной формации, к которым

могут конвергировать афферентные возбуж-

дения, обеспечивая взаимодействие инфор-

мации от различных анализаторов. При этом

афферентные возбуждения теряют свои спе-

цифические свойства (сенсорную модаль-

ность) и изменяют возбудимость корковых

нейронов. Возбуждение проводится медлен-

но через большое число синапсов. За счет

коллатералей в процесс возбуждения включа-

ются гипоталамус и другие отделы лимбичес-

кой системы мозга, а также двигательные

центры. Все это обеспечивает вегетативный,

двигательный и эмоциональный компоненты

сенсорных реакций.

3.

Центральный, или корковый, отдел ана-

лизатора, согласно И.П.Павлову, состоит из

двух частей: центральной части («ядра»),

представленной специфическими нейрона-

ми,

перерабатывающими афферентную им-

пульсацию от рецепторов, и периферической

части («рассеянных элементов») — нейронов,

рассредоточенных по коре большого мозга.

Корковые концы анализаторов называют

также «сенсорными зонами», которые не яв-

ляются строго ограниченными участками,

так как они перекрывают друг друга. Данные

особенности строения центрального отдела

обеспечивают взаимодействие различных

анализаторов и процесс компенсации нару-

шенных функций. На уровне коркового отде-

ла осуществляются высший анализ и синтез

афферентных возбуждений, обеспечивающие

формирование полного представления об ок-

ружающей среде.

Г.

Роль внешних анализаторов.

1.

Обеспечение возможности познания

внешнего мира. Внешние анализаторы — это

многоканальная система связи с внешним

миром, поскольку организм имеет не один

анализатор, а несколько. С помощью анали-

заторов организм познает свойства предме-

тов и явлений окружающей среды, полезные

и негативные стороны его воздействия. Поэ-

тому нарушения функции внешних анализа-

торов, особенно зрительного и слухового,

чрезвычайно сильно затрудняют познание

внешнего мира (очень беден окружающий

мир для слепого или глухого).

2.

Приспособление

организма к окружаю-

щей

среде обеспечивают особые свойства ана-

лизаторов: 1) чрезвычайно высокая чувстви-

тельность к адекватному раздражителю ре-

цепторного отдела анализаторов; 2) анализа-

торы способны функционировать в широком

диапазоне интенсивностей поступающих раз-

дражений, что обеспечивается высокой чув-

ствительностью, механизмами адаптации и

сенситизации анализаторов. Например, мы

можем читать при тусклом свете, в сумерках

и даже ночью при лунном свете, а также при

безоблачном летнем небе и ярком, слепящем

солнечном свете; 3) анализаторов несколько,

и они дополняют друг друга. Благодаря со-

вместной деятельности внешних анализато-

ров в процессе познания формируется образ-

ное,

целостное представление о предметах и

явлениях внешнего мира. Например, качест-

во дольки лимона мы оцениваем с помощью

зрительного, обонятельного, тактильного и

вкусового анализаторов. При этом формиру-

ется представление как об отдельных качест-

вах — цвете, консистенции, запахе, вкусе,

так и о свойствах объекта в целом, т.е. созда-

ется определенный целостный образ воспри-

нимаемого объекта. Взаимодействие анализа-

торов при оценке явлений и предметов лежит

также в основе компенсации нарушенных

функций при утрате одного из анализаторов.

Так, у слепых повышается чувствительность

слухового анализатора. Такие люди могут оп-

ределить местоположение крупных предме-

тов и обойти их, если нет посторонних

шумов. Это осуществляется за счет отраже-

ния звуковых волн от находящегося впереди

предмета. Американские исследователи на-

блюдали за слепым человеком, который до-

статочно точно определял местоположение

большой картонной пластинки. Когда испы-

туемому залепили уши воском, он потерял

эту способность.

3.

Поддержание тонуса ЦНС осуществля-

ется благодаря постоянной импульсации от

периферических отделов анализаторов.

18.1.2.

СВОЙСТВА АНАЛИЗАТОРОВ,

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И РЕГУЛЯЦИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Основными свойствами анализаторов явля-

ются следующие. 1. Высокая чувствитель-

ность к адекватному раздражителю. Все от-

464

делы анализатора, и прежде всего рецепторы,

обладают высокой возбудимостью. Так, фо-

торецепторы сетчатки могут возбуждаться

при действии лишь нескольких квантов

света, обонятельные рецепторы информиру-

ют организм о появлении единичных моле-

кул пахучих веществ. Однако при рассмотре-

нии этого свойства анализаторов предпочти-

тельнее использовать термин «чувствитель-

ность», а не «возбудимость», поскольку у че-

ловека оно определяется по возникновению

ощущений. Оценка чувствительности осу-

ществляется с помощью ряда критериев.

Порог ощущения (абсолютный порог) — ми-

нимальная сила раздражения, вызывающая

такое возбуждение анализатора, которое вос-

принимается субъективно в виде ощущения.

Порог различения (дифференциальный по-

рог) — минимальное изменение силы дейст-

вующего раздражителя, воспринимаемое

субъективно в виде изменения интенсивнос-

ти ощущения. Эту закономерность установил

Э.Вебер в опыте с определением силы давле-

ния на ладонь по ощущению испытуемого.

Оказалось, что при действии груза в 100 г не-

обходимо было для ощущения прироста дав-

ления добавить 3 г, при действии груза в

200 г необходимо добавить 6 г, в 400 г

—

12 г

и т.д. При этом отношение прироста силы

раздражения (ДЬ) к силе действующего раз-

дражителя (L) есть величина постоянная (С):

AL/L = С.

У разных анализаторов эта величина раз-

лична; в данном случае она равна примерно

'/30 силы действующего раздражителя. По-

добная закономерность наблюдается и при

уменьшении силы действующего раздражите-

ля.

Интенсивность ощущений также характе-

ризует чувствительность анализатора, по-

скольку интенсивность ощущения, возника-

ющего при одной и той же силе раздражите-

ля,

зависит от возбудимости самого анализа-

тора на всех его уровнях. Эту закономерность

изучил Г.Фехнер, показавший, что интенсив-

ность ощущения прямо пропорциональна ло-

гарифму силы раздражения. Это положение

выражено формулой:

E=K\og(L/L

0

),

где Е

—

интенсивность ощущений, К

—

кон-

станта, L — сила действующего раздражите-

ля,

L

0

— порог ощущения (абсолютный по-

рог).

Законы Вебера и Фехнера недостаточно

точны, особенно при малой силе раздраже-

ния. Психофизиологические методы иссле-

дования, хотя и страдают некоторой неточ-

ностью, широко используются при исследо-

ваниях анализаторов в практической медици-

не,

например при определении остроты зре-

ния, слуха, обоняния, тактильной чувстви-

тельности.

2.

Способность к адаптации сенсорной

системы к постоянной силе длительно дейст-

вующего раздражителя заключается в основ-

ном в понижении абсолютной и повышении

дифференциальной чувствительности. Это

свойство присуще всем отделам анализатора,

но наиболее ярко оно проявляется на уровне

рецепторов и заключается в изменении не

только их возбудимости и импульсации, но и

показателей функциональной мобильности, т.е.

способности к изменению числа функциони-

рующих рецепторных структур (П.Г.Снякин).

По скорости адаптации все рецепторы делят

на быстро и медленно адаптирующиеся,

иногда выделяют и среднюю по скорости

адаптации группу рецепторов. В проводнико-

вом отделе и коре адаптация проявляется в

уменьшении числа соответственно активиро-

ванных волокон и нервных клеток. Важную

роль в сенсорной адаптации играет эффе-

рентная регуляция, которая осуществляется

путем нисходящих влияний из ЦНС, изменя-

ющих деятельность расположенных ниже

структур сенсорной системы. Благодаря это-

му осуществляется своеобразная «настройка»

сенсорных систем на оптимальное воспри-

ятие раздражителей в условиях изменившей-

ся среды.

3.

Инерционность

— сравнительно медлен-

ное возникновение и исчезновение ощуще-

ний. Латентное время возникновения ощу-

щений определяется латентным периодом

возбуждения рецепторов и временем, необхо-

димым для перехода возбуждения с одного

нейрона на другой в синапсах, временем воз-

буждения ретикулярной формации и генера-

лизации возбуждения в коре больших полу-

шарий. Сохранение на некоторый период

ощущений после выключения раздражителя

объясняется явлением последействия в ЦНС,

в основном циркуляцией возбуждения. Так,

зрительное ощущение не возникает и не ис-

чезает мгновенно. Латентный период зри-

тельного ощущения равен 0,1 с, время после-

действия — 0,05 с. Быстро следующие одно

за другим световые раздражения (мелькания)

могут давать ощущение непрерывного света

(феномен «слияния мельканий»). Макси-

мальная частота вспышек света, которые вос-

принимаются еще раздельно, называется кри-

тической частотой мельканий. Она тем боль-

ше,

чем сильнее яркость стимула и выше воз-

будимость ЦНС, и составляет около 20 мель-

465

каний в 1 с. Наряду с этим, если два непо-

движных стимула последовательно с интерва-

лом в 20—200 мс проецировать на разные

участки сетчатки, возникает ощущение дви-

жения объекта. Это явление получило назва-

ние «фи-феномена». Такой эффект наблюда-

ется даже в том случае, когда один стимул

несколько отличается по форме от другого.

Эти два феномена: «слияние мельканий» и

«фи-феномен» — лежат в основе кинемато-

графии. В силу инерционности восприятия

зрительное ощущение от одного кадра длится

до появления другого, отчего и возникает ил-

люзия непрерывного движения. Обычно

такой эффект возникает при быстром после-

довательном предъявлении неподвижных

изображений на экране со скоростью 18—

24 кадра в секунду.

4.

Доминантные взаимодействия сенсор-

ных систем могут проявляться в виде влия-

ния возбуждения одной системы на состоя-

ние возбудимости другой. Например, прослу-

шивание музыки может вызвать обезболива-

ние при стоматологических процедурах (ау-

диоаналгезия). Шум ухудшает зрительное

восприятие, яркий свет повышает воспри-

ятие громкости звука. Взаимодействие сен-

сорных систем может проявляться на различ-

ных уровнях. Особенно большую роль в этом

играют ретикулярная формация, кора боль-

шого мозга. Многие нейроны коры обладают

способностью отвечать на сложные комбина-

ции сигналов разной модальности, что очень

важно для познания организмом окружаю-

щей среды и оценки новых раздражителей.

Б.

Регуляция деятельности анализаторов

осуществляется за счет эфферентных воздей-

ствий на все без исключения их уровни.

Центральные механизмы регуляции. Эти

влияния чаще всего имеют тормозной харак-

тер.

Так, латеральное торможение, которое

осуществляется между соседними сенсорны-

ми клетками центральной части проводнико-

вого отдела, способствует ограничению их

рецептивных полей. Особенно большое био-

логическое значение имеет латеральное пре-

синаптическое торможение для ноцицептив-

ного раздражения, ослабляя болевые реакции

организма. Возвратное торможение ограни-

чивает верхний предел частоты импульсов

при увеличении интенсивности стимула на

входе, автоматически контролируя усиление

реакции нейрона. Эфферентные тормозные

влияния реализуются через нисходящие пути

от более высоких уровней сенсорной систе-

мы к нижележащим уровням. Благодаря

этому торможению контролируется непо-

средственный сенсорный вход и рецепторы

«настраиваются» на оптимальное восприятие

внешнего стимула. Угнетение сенсорной

функции наблюдается при эмоционально-на-

пряженной деятельности, например у студен-

тов во время экзамена. Существенное влия-

ние на возбудимость анализаторов оказывает

доминирующая мотивация. Так, в состоянии

голода вкусовые рецепторы активно настро-

ены на восприятие, а после приема пищи

происходят процессы их демобилизации и

снижение чувствительности вкусовых рецеп-

торов к адекватным вкусовым раздражите-

лям. Во всех случаях чувствительность цент-

ральных структур анализатора определяется

состоянием возбудимости ЦНС. При ее по-

вышении чувствительность анализатора воз-

растает, при снижении — уменьшается.

Предварительная психологическая настрой-

ка (сосредоточение внимания, определенная

установка) в наблюдениях на студентах, на-

пример, повышала разрешающую способ-

ность зрительного анализатора под влиянием

поощрения испытуемых и в меньшей степе-

ни — наказания.

Возбудимость рецепторов повышается под

влиянием симпатической нервной системы и

катехоламинов.

Местные механизмы саморегулирования

афферентного потока от рецепторов. Одним

из них является латеральное

торможение,

ко-

торое осуществляется на периферии за счет

особой организации афферентных рецептор-

ных образований, например разветвления

чувствительных волокон и перекрытия сосед-

них рецептивных полей, образующих гори-

зонтальные связи между рецепторами. Благо-

даря этому афферентация от рецепторов рас-

пространяется не только ортодромно по аф-

ферентному волокну в ЦНС, но и по развет-

влениям этого волокна — антидромно и по-

ступает к соседним рецепторам. На это ука-

зывает соответствие характера разряда орто-

дромных и антидромных импульсов в ответ

на стимул. Вследствие этого при раздраже-

нии и возбуждении одних рецепторов в со-

седних рецепторах возникает торможение.

Периферический механизм саморегуляции

рецепторов может осуществляться также по-

средством гуморальных компонентов. Таким

гуморальным фактором, ответственным за

латеральное торможение, например, механо-

рецепторов кожи может быть АТФ, освобож-

дающийся из нервных окончаний в результа-

те их антидромной активации. Антидромный

синаптический механизм обеспечивает взаи-

модействие и взаимосвязь рецепторных еди-

ниц в пределах одного рецептивного поля, а

гуморальное влияние — в рецепторах различ-

466

ных рецептивных полей. Итак, каждый сти-

мул не только возбуждает тот или иной ре-

цептор, но и организует «функциональное

поле» рецепторов, которое в отличие от ана-

томического рецептивного поля динамично.

Саморегуляция, таким образом, представляет

собой первичный уровень взаимодействия

рецепторов.

Имеются

и вспомогательные механизмы ре-

гуляции активности рецепторов без измене-

ния их возбудимости. Так, возрастание им-

пульсации в гамма-эфферентной системе ве-

дет к повышению активности мышечных ре-

цепторов; расширение или сужение зрачка

—

к изменению активности рецепторов сетчат-

ки за счет колебания величины светового по-

тока, падающего на сетчатку; изменение на-

тяжения барабанной перепонки и фиксация

слуховых косточек изменяют число возбуж-

денных слуховых рецепторов.

18.1.3.

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

В

АНАЛИЗАТОРАХ

А. Понятия. Кодирование — процесс преобра-

зования информации в условную форму

(код),

удобную для передачи по каналу связи.

Любое преобразование информации в отде-

лах анализатора является кодированием. Так,

в слуховом анализаторе механическое коле-

бание перепонки и других звукопроводящих

элементов на первом этапе преобразуется в

рецепторный потенциал, последний обеспе-

чивает выделение медиатора в синаптичес-

кую щель и возникновение генераторного

потенциала, в результате действия которого в

афферентном волокне возникает нервный

импульс. Потенциал действия достигает сле-

дующего нейрона, в синапсе которого элект-

рический сигнал снова превращается в хими-

ческий — многократно меняется код. Следу-

ет отметить, что на всех уровнях анализато-

ров не происходит восстановления стимула в

его первоначальной форме. Этим физиологи-

ческое кодирование отличается от большин-

ства технических систем связи, где сообще-

ние,

как правило, восстанавливается в перво-

начальном виде.

Коды нервной системы. В ЭВМ чаще ис-

пользуется двоичный код, когда для обра-

зования комбинаций используется два симво-

ла

—

0 и 1, которые представляют собой два

электрических импульса разной амплитуды.

Кодирование информации в организме осу-

ществляется на основе недвоичных кодов, что

позволяет при той же длине кода получить

большее число комбинаций. Универсальным

кодом нервной системы являются нервные им-

пульсы,

которые распространяются по нерв-

ным волокнам. При этом содержание инфор-

мации определяется не амплитудой импуль-

сов (он подчиняется закону «все или ничего»),

а частотой импульсов (интервалы времени

между отдельными импульсами), объединени-

ем их в пачки, числом импульсов в пачке, ин-

тервалами между пачками. Передача сигнала

от одной клетки к другой во всех отделах ана-

лизатора осуществляется с помощью химичес-

кого кода — различных медиаторов. Для хра-

нения информации в ЦНС кодирование осу-

ществляется на основе структурных измене-

ний в нейронах (механизмы памяти).

Кодируемые характеристики раздражите-

ля.

В анализаторах кодируются качественная

характеристика раздражителя (вид, напри-

мер,

свет, звук), сила раздражителя, время его

действия, а также пространство, т.е. место

действия раздражителя на организм и лока-

лизация его в окружающей среде. В кодиро-

вании всех характеристик раздражителя при-

нимают участие все отделы анализатора.

Б.

В периферическом отделе анализатора

кодирование качества раздражителя осущест-

вляется за счет специфичности рецепторов —

это их способность воспринимать раздражи-

тель только определенного вида. Так, свето-

вой луч возбуждает только рецепторы сетчат-

ки,

другие рецепторы (обоняния, вкуса, так-

тильные и др.) на него обычно не реагируют.

Сила

раздражителя кодируется изменени-

ем частоты импульсов в возбужденных ре-

цепторах при изменении силы раздражителя.

Это так называемое частотное кодирование.

При этом с увеличением силы стимула обыч-

но возрастает число импульсов, возникаю-

щих в рецепторах, и наоборот. При измене-

нии силы раздражителя может изменяться и

число возбужденных рецепторов; кроме того,

кодирование силы раздражителя может осу-

ществляться различной величиной латентно-

го периода и временем реакции. Обычно

сильный раздражитель уменьшает латентный

период, увеличивает число импульсов и уд-

линяет время реакции.

Пространство на теле кодируется величи-

ной площади, на которой возбуждаются ре-

цепторы, — пространственное кодирование.

Например, мы легко определяем, острым или

тупым концом карандаш касается поверхнос-

ти кожи. Некоторые рецепторы легче возбуж-

даются при действии на них раздражителя

под определенным углом (тельца Пачини, ре-

цепторы сетчатки, волосковые рецепторы

вестибулярного аппарата при отклонении в

одну сторону возбуждаются, в другую

—

тор-

467

мозятся. Локализация действия раздражителя

на поверхности тела кодируется тем, что воз-

буждаются только те рецепторы, на кото-

рые действует раздражитель, причем, рецеп-

торы различных участков тела посылают им-

пульсы в определенные зоны коры большого

мозга.

Время действия раздражителя на рецеп-

тор кодируется тем, что он начинает возбуж-

даться с началом действия раздражителя и

прекращает возбуждаться сразу после выклю-

чения действия раздражителя (временное ко-

дирование). Следует, однако, заметить, что

время действия раздражителя кодируется не-

достаточно точно во многих рецепторах

вследствие быстрой их адаптации и прекра-

щения возбуждения при постоянно дейст-

вующей силе раздражителя. Эта неточность

частично компенсируется за счет наличия

on-, off- и on-off-рецепторов, возбуждающих-

ся соответственно при включении, выключе-

нии, а также при включении и выключении

раздражителя. При длительно действующем

раздражителе, когда происходит адаптация

рецепторов, теряется некоторое количество

информации о стимуле — его силе и продол-

жительности, но при этом повышается чувст-

вительность — развивается сенситизация ре-

цептора к изменению силы этого стимула.

Усиление стимула действует на адаптирован-

ный рецептор как новый раздражитель, что

также отражается в изменении частоты им-

пульсов, идущих от рецепторов.

В.

В проводниковом отделе анализатора

кодирование осуществляется только на «стан-

циях переключения», т.е. при передаче сигна-

ла от одного нейрона к другому, где происхо-

дит смена кода. В нервных волокнах инфор-

мация не кодируется, они исполняют роль

проводов, по которым передается информа-

ция, закодированная в рецепторах и перера-

ботанная в центрах нервной системы.

Импульсы в отдельном нервном волокне

формируются в «пачки», между ними могут

быть различные интервалы, в «пачках» —

различное число импульсов, между отдель-

ными «пачками» могут быть различные ин-

тервалы. Все это отражает характер закодиро-

ванной в рецепторах информации. В нерв-

ном стволе при этом может изменяться также

число возбужденных нервных волокон, что

определяется изменением числа возбужден-

ных рецепторов или нейронов на предыду-

щем переходе сигнала с одного нейрона на

другой. На станциях переключения, напри-

мер в зрительном бугре, информация кодиру-

ется, во-первых, за счет изменения

объема

им-

пульсации на входе и на выходе, а во-вторых,

за счет пространственного кодирования, т.е.

связи определенных нейронов с определен-

ными рецепторами. В обоих случаях чем

сильнее раздражитель, тем большее число

нейронов возбуждается.

По мере поступления импульсов к выше-

лежащим отделам ЦНС наблюдаются умень-

шение частоты разрядов нейронов и превра-

щение длительной импульсации в короткие

«пачки» импульсов. Продолжительность раз-

ряда большинства нейронов уже не соответ-

ствует длительности стимула. Имеются ней-

роны, возбуждающиеся не только при появ-

лении стимула, но и при его выключении,

что также связано с активностью рецепторов

и результатом взаимодействия самих нейро-

нов.

Нейроны, получившие название «детек-

торов», избирательно реагируют на тот или

иной параметр стимула, например на стимул,

движущийся в пространстве, или на светлую

либо темную полоски, расположенные в оп-

ределенной части поля зрения. Количество

нейронов, которые лишь частично отражают

свойства стимула, возрастает на каждом пос-

ледующем уровне анализатора. Но в то же

время на каждом последующем уровне ана-

лизатора имеются нейроны, дублирующие

свойства нейронов предыдущего отдела, что

создает основу надежности функции анали-

заторов. Наряду с возбуждением в сенсорных

ядрах происходит и торможение. Тормозные

процессы осуществляют фильтрацию и диф-

ференциацию сенсорной информации. Эти

процессы обеспечивают контроль сенсорной

информации, который позволяет устранять

несущественные, неприятные, избыточные

сигналы, т.е. снижает шум и изменяет соот-

ношение спонтанной и вызванной активнос-

ти нейронов. Такой механизм реализуется за

счет разновидностей торможения (латераль-

ное,

возвратное) в процессе восходящих и

нисходящих влияний.

Г.

В корковом конце анализатора имеет

место частотно-пространственное кодирова-

ние. Нейрофизиологической основой его яв-

ляется пространственное распределение ан-

самблей специализированных нейронов и их

связей с определенными видами рецепторов.

Импульсы поступают от рецепторов в опре-

деленные зоны коры с определенными вре-

менными интервалами. Поступающая в виде

нервных импульсов информация перекоди-

руется в структурные и биохимические изме-

нения в нейронах. В коре мозга осуществля-

ются высший анализ и синтез поступившей

информации.

Анализ заключается в том, что с помощью

возникающих ощущений мы различаем дей-

468

ствующие раздражители (качественно —

свет, звук и др.) и определяем силу, время и

место, т.е. пространство, на которое действу-

ет раздражитель, а также его локализацию

(источник звука, света, запаха).

Синтез

реализуется в узнавании известно-

го предмета, явления или в формировании

образа, впервые встречаемого предмета, яв-

ления.

Узнавание явления или предмета в

целом по совокупности восприятия отдель-

ных характеристик раздражителя достигается

в результате сличения поступающей в дан-

ный момент информации со следами памяти.

Без сличения ощущений со следами памяти

узнавание невозможно. Известны случаи сле-

пых от рождения, зрение у которых появи-

лось в подростковом возрасте. Так, девушка,

которая обрела зрение лишь в 16 лет, не

могла с помощью зрения узнать предметы,

которыми она многократно пользовалась

ранее. Но стоило ей взять этот предмет в

руки, как она с радостью называла его. Ей

пришлось, таким образом, практически зано-

во изучать окружающий ее мир с участием

зрительного анализатора, что подкреплялось

функцией других анализаторов, в частности

тактильного. При этом тактильные ощуще-

ния оказались решающими. Об этом свиде-

тельствует, например, и давний опыт Стра-

тона.

Известно, что изображение на сетчатке

глаза является уменьшенным и переверну-

тым. Новорожденный видит мир именно

таким. Однако в раннем онтогенезе ребенок

все трогает руками, сопоставляет и сличает

зрительные ощущения с тактильными. По-

степенно взаимодействие тактильных и зри-

тельных ощущений ведет к восприятию рас-

положения предметов, каким оно является в

реальной действительности, хотя на сетчатке

изображение остается перевернутым. Стра-

тон надел очки с линзами, которые перевер-

нули изображение на сетчатке в положение,

соответствующее реальной действительности.

Наблюдаемый окружающий мир перевернул-

ся «вверх ногами». Однако в течение 8 дней

Стратон с помощью сравнения тактильных и

зрительных ощущений снова стал восприни-

мать все вещи и предметы как обычно. Когда

экспериментатор снял очки-линзы, мир

снова «перевернулся», нормальное воспри-

ятие вернулось через 4 дня.

Если информация о предмете или явлении

поступает в корковый отдел анализатора

впервые, то формируется образ нового предме-

та, явления благодаря взаимодействию не-

скольких анализаторов. Но и при этом идет

сличение поступающей информации со сле-

дами памяти о других подобных предметах

или явлениях. Поступившая в виде нервных

импульсов информация кодируется с помо-

щью механизмов долговременной памяти.

Итак, процесс передачи сенсорного сооб-

щения сопровождается многократным пере-

кодированием и завершается высшим анали-

зом и синтезом, которые происходят в корко-

вом отделе анализаторов. После этого реали-

зуется выбор или разработка программы от-

ветной реакции организма.

18.2.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Зрительный анализатор представляет собой

совокупность структур, воспринимающих

световое излучение (электромагнитные вол-

ны длиной 390—760 нм) и формирующих

зрительные ощущения. Через глаза поступает

80—90 % всей информации об окружающем

мире.

Благодаря деятельности зрительного ана-

лизатора различают освещенность предметов,

их цвет, форму, величину, направление пере-

движения, расстояние, на которое они удале-

ны от глаза и друг от друга. Все это позволяет

оценивать пространство, ориентироваться в

окружающем мире, выполнять различные

виды целенаправленной деятельности.

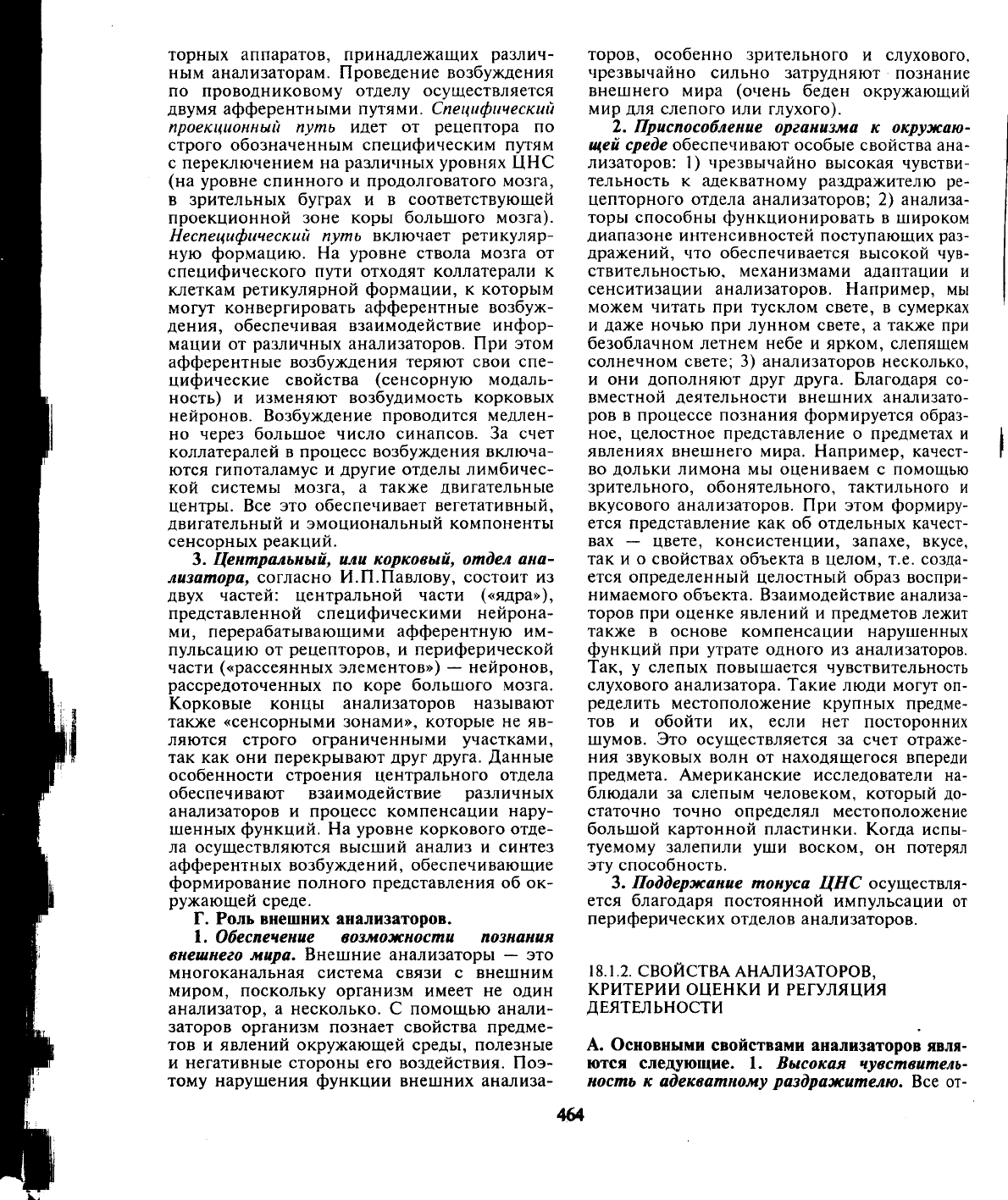

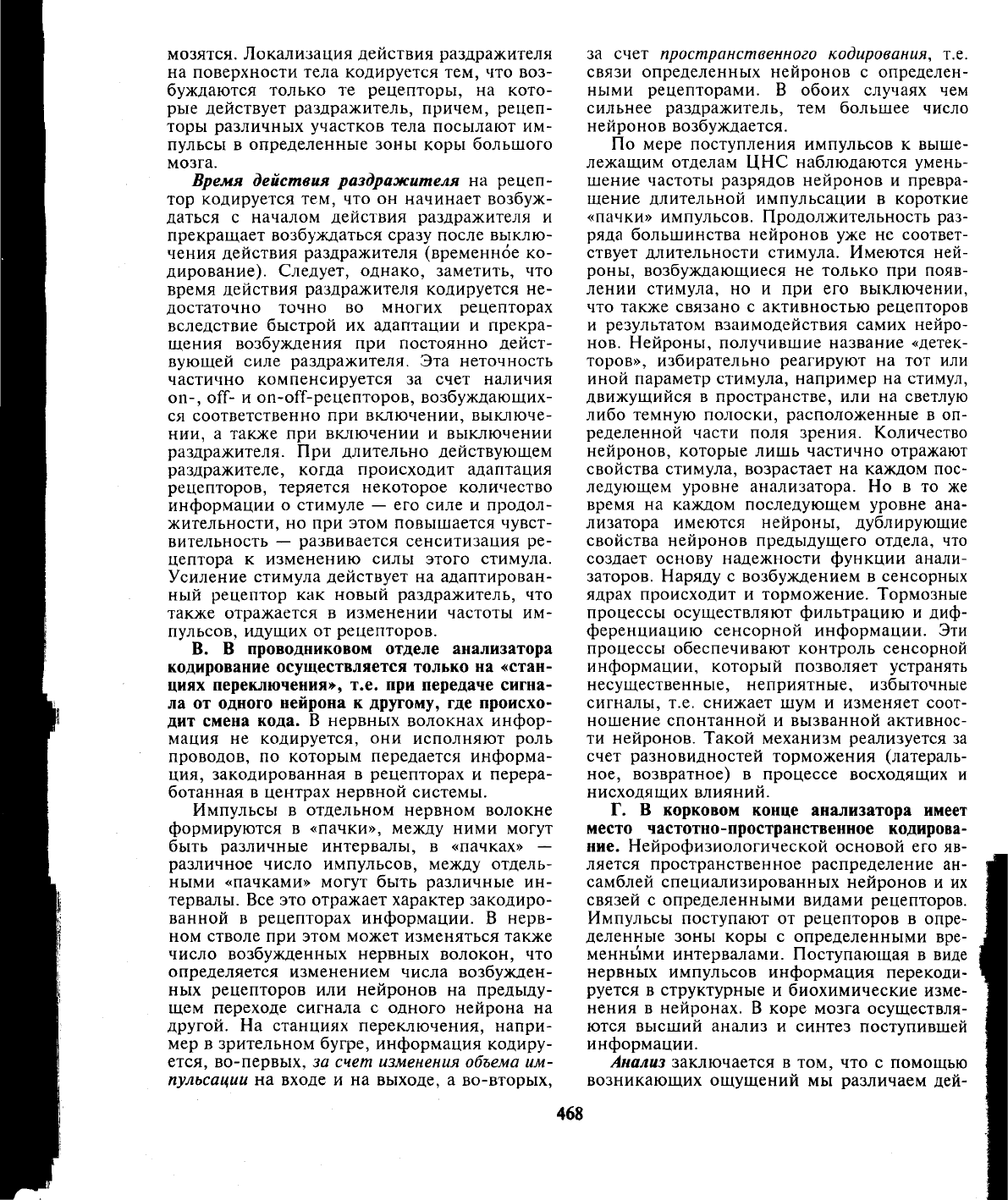

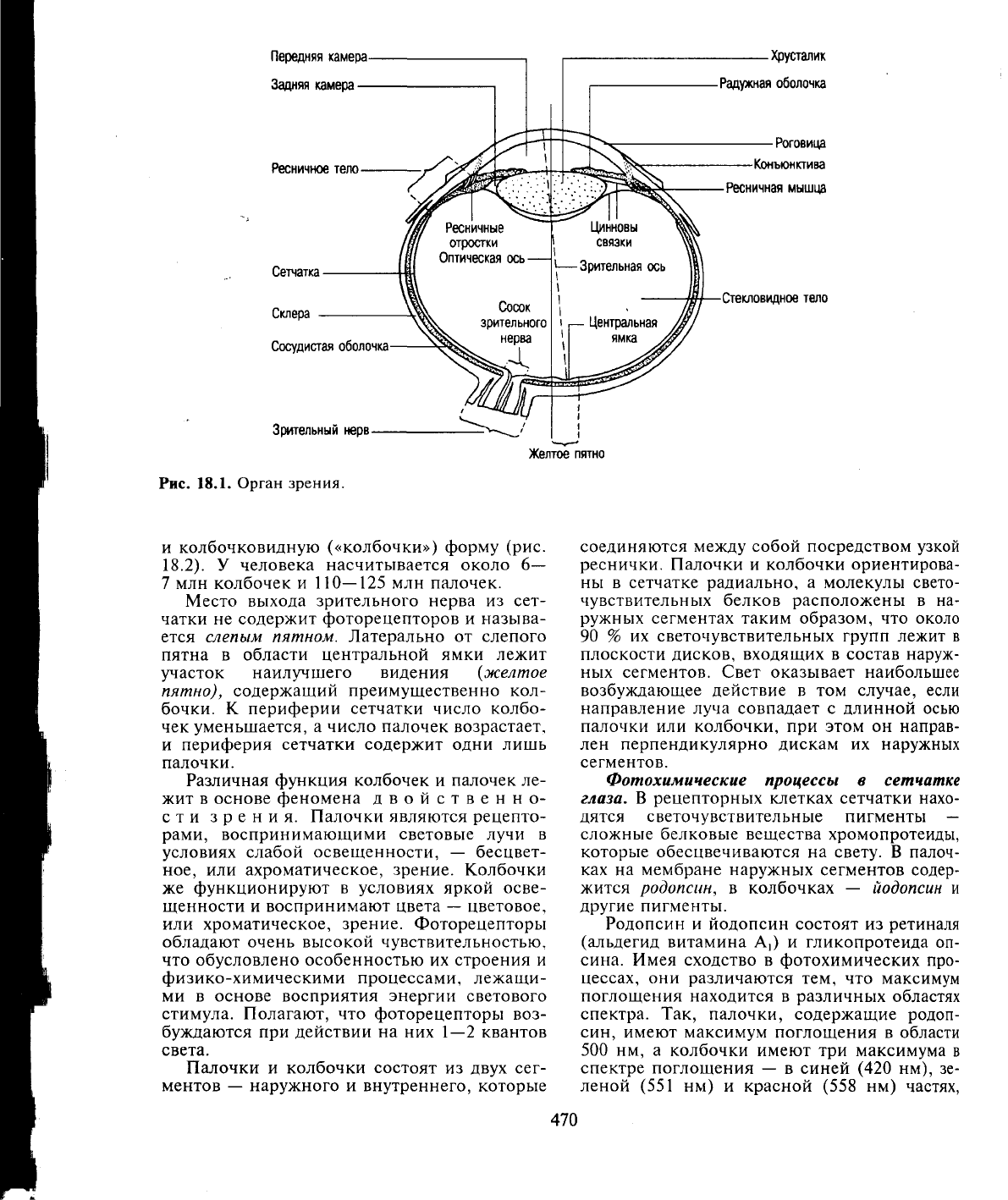

Наряду с понятием зрительного анализа-

тора существует понятие органа зрения (рис.

18.1).

Орган зрения

—

глаз, включающий три раз-

личных в функциональном отношении эле-

мента: 1) глазное яблоко, в котором располо-

жены световоспринимающий, светопрелом-

ляющий и светорегулирующий аппараты,

2) защитные приспособления: наружные обо-

лочки глаза (склера и роговица), слезный ап-

парат, веки, ресницы, брови, 3) двигатель-

ный аппарат, представленный тремя парами

глазных мышц (наружная и внутренняя пря-

мые,

верхняя и нижняя прямые, верхняя и

нижняя косые), которые иннервируются III

(глазодвигательный), IV (блоковый) и VI (от-

водящий) парами черепных нервов.

18.2.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Рецепторный отдел зрительного анализато-

ра (фоторецепторы) подразделяется на па-

лочковые и колбочковые нейросенсорные

клетки, наружные сегменты которых имеют

соответственно палочковидную («палочки»)

469

Передняя камера

Задняя камера

Ресничное тело

Сетчатка

Склера

Сосудистая оболочка

Зрительный нерв

Рис. 18.1. Орган зрения.

Хрусталик

Радужная оболочка

Роговица

Конъюнктива

Ресничная мышца

Стекловидное тело

Желтое пятно

и колбочковидную («колбочки») форму (рис.

18.2).

У человека насчитывается около 6—

7 млн колбочек и 110—125 млн палочек.

Место выхода зрительного нерва из сет-

чатки не содержит фоторецепторов и называ-

ется слепым пятном. Латерально от слепого

пятна в области центральной ямки лежит

участок наилучшего видения (желтое

пятно),

содержащий преимущественно кол-

бочки. К периферии сетчатки число колбо-

чек уменьшается, а число палочек возрастает,

и периферия сетчатки содержит одни лишь

палочки.

Различная функция колбочек и палочек ле-

жит в основе феномена двойственно-

сти зрения. Палочки являются рецепто-

рами, воспринимающими световые лучи в

условиях слабой освещенности, — бесцвет-

ное,

или ахроматическое, зрение. Колбочки

же функционируют в условиях яркой осве-

щенности и воспринимают цвета

—

цветовое,

или хроматическое, зрение. Фоторецепторы

обладают очень высокой чувствительностью,

что обусловлено особенностью их строения и

физико-химическими процессами, лежащи-

ми в основе восприятия энергии светового

стимула. Полагают, что фоторецепторы воз-

буждаются при действии на них 1—2 квантов

света.

Палочки и колбочки состоят из двух сег-

ментов — наружного и внутреннего, которые

соединяются между собой посредством узкой

реснички. Палочки и колбочки ориентирова-

ны в сетчатке радиально, а молекулы свето-

чувствительных белков расположены в на-

ружных сегментах таким образом, что около

90 % их светочувствительных групп лежит в

плоскости дисков, входящих в состав наруж-

ных сегментов. Свет оказывает наибольшее

возбуждающее действие в том случае, если

направление луча совпадает с длинной осью

палочки или колбочки, при этом он направ-

лен перпендикулярно дискам их наружных

сегментов.

Фотохимические процессы в сетчатке

глаза. В рецепторных клетках сетчатки нахо-

дятся светочувствительные пигменты —

сложные белковые вещества хромопротеиды,

которые обесцвечиваются на свету. В палоч-

ках на мембране наружных сегментов содер-

жится родопсин, в колбочках — йодопсин и

другие пигменты.

Родопсин и йодопсин состоят из ретиналя

(альдегид витамина А,) и гликопротеида оп-

сина. Имея сходство в фотохимических про-

цессах, они различаются тем, что максимум

поглощения находится в различных областях

спектра. Так, палочки, содержащие родоп-

син, имеют максимум поглощения в области

500 нм, а колбочки имеют три максимума в

спектре поглощения — в синей (420 нм), зе-

леной (551 нм) и красной (558 нм) частях,

470