Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

дит из собирательной трубки (при движении

конечной мочи в лоханку), попадает в ин-

терстиций, затем в восходящее колено петли

нефрона, далее — в дистальный извитой ка-

налец и снова — в собирательную трубку.

Мочевина движется в интерстиций вместе с

водой, в восходящее колено согласно закону

диффузии, а в канальце — с током мочи в

результате работы сердца. Циркуляция мо-

чевины — это также очень экономичный

механизм.

И наконец, важную роль в сохранении

высокого осмотического давления играют

прямые

почечные кровеносные сосуды, кото-

рые так же, как и петля нефрона, образуют

собственную поворотно-противоточную сис-

тему, но не создают градиента осмотическо-

го давления. Нисходящий и восходящий со-

суды идут параллельно друг другу и парал-

лельно петле нефрона, и, так же как и

петля, нисходящий сосуд поворачивает на

180° и превращается в восходящий. На всем

протяжении они образуют между собой

петли. Кровь движется по нисходящему ко-

лену в область с возрастающим осмотичес-

ким давлением, а затем, повернув на 180°, —

в обратном направлении. По мере того как

кровь, продвигаясь к почечному сосочку,

проходит через тканевые слои с возрастаю-

щей осмолярностью, она обогащается Na

+

и

СГ и мочевиной и отдает тканям воду.

Кровь, движущаяся в обратном направлении

по восходящей части сосуда, проходит через

слои с постепенно понижающейся осмоляр-

ностью. При этом она отдает межклеточной

жидкости соли и мочевину и захватывает

воду.

Таким образом, противоточная система

прямых сосудов представляет собой «шунт»

для воды, благодаря чему создаются особые

условия для диффузии растворенных ве-

ществ. Метаболиты, образующиеся в глу-

бинных слоях мозгового слоя (например,

С0

2

,

молочная кислота) или концентрируе-

мые в этих слоях (Na

+

и СГ и мочевина),

совершают челночные перемещения из

одной части сосуда в другую и обратно, в

связи с чем они долго задерживаются в глу-

бинных слоях в относительно высоких кон-

центрациях и тем самым способствуют со-

хранению высокого осмотического давления

в мозговом слое почки. Такая конструкция

сосудов не создает и не разрушает осмоляр-

ность в мозговом веществе почки, причем

это осуществляется также без непосредст-

венной затраты энергии.

Вторичная моча, пройдя петлю нефрона,

попадает в дистальный извитой каналец.

17.3.4.

РОЛЬ ДИСТАЛЬНЫХ ИЗВИТЫХ

КАНАЛЬЦЕВ И СОБИРАТЕЛЬНЫХ ТРУБОК

А. Дистальные извитые канальцы полностью

расположены в корковом слое. По физиоло-

гическим свойствам их начальный отдел по-

добен толстой части восходящего колена

петли нефрона: он непроницаем для воды и

не регулируется антидиуретическим гормо-

ном (АДГ), а конечный — подобен собира-

тельной трубке. Функция этой части дисталь-

ных канальцев, как и собирательных трубок,

регулируется АДГ. Альдостерон регулирует

функцию всех отделов канальца нефрона. В

дистальных извитых канальцах осуществля-

ются следующие процессы:

1.

Практически заканчивается реабсорб-

ция электролитов: около 10 % Na

+

, а Са

2+

(оба иона — первично-активно с помощью

соответствующих насосов). Через межклеточ-

ные шунты здесь катионы не проходят, так

как интерстиций заряжен положительно от-

носительно просвета канальца. Это объясня-

ется тем, что СГ из просвета канальца прохо-

дит в клетку стенки канальца в меньших ко-

личествах, нежели Na

+

; заряд внутри каналь-

ца становится отрицательным по отношению

к интерстицию. По ходу дистального изви-

того канальца этот заряд может достигать

70 мВ, что способствует диффузии К

+

из ин-

терстиция в просвет канальца и обмену

ионов Н

+

на ионы Na

+

. H

+

поступает в про-

свет канальца из клетки, a Na

+

— в клетку.

Из клетки Na/K-помпа переносит, как обыч-

но,

Na

+

в интерстиций, а К

+

— обратно в

клетку. При избытке К

+

в организме его вы-

деляется больше, при недостатке — меньше

обычного.

2.

В дистальных канальцах (в конечной их

половине) реабсорбируется также вода

(около 10 % от общего объема фильтрата) —

она идет вслед за Na

+

. Часть этой воды идет в

интерстиций независимо от Na

+

, поскольку

поступающая в дистальный каналец вторич-

ная моча гипотонична, и эта часть канальца

проницаема для воды. Здесь начинается кон-

центрирование конечной мочи — от гипото-

нической до изотонической. Поскольку реаб-

сорбция воды здесь регулируется, она назы-

вается факультативной. Изотони-

ческая моча из дистальных извитых каналь-

цев переходит в собирательные трубки.

Б.

Роль собирательных трубок в мочеобра-

зовательной функции почки заключается в

формировании конечной мочи. Здесь осущест-

вляется сильное концентрирование мочи, что

обеспечивается работой петли нефрона, со-

здающей высокое осмотическое давление в

441

мозговом слое почки. В собирательных труб-

ках осуществляются следующие процессы:

1.

Реабсорбция воды, что играет главную

роль в концентрировании конечной мочи.

Моча течет медленно по собирательным

трубкам, которые проходят параллельно пет-

лям нефрона в мозговом слое в направлении

почечной лоханки в области с постепенно

возрастающим осмотическим давлением.

Вода, естественно, из собирательных полу-

проницаемых трубок, согласно закону осмо-

са, переходит в интерстиции мозгового слоя

почки с высоким осмотическим давлением, а

оттуда — в капилляры и уносится с током

крови. Количество реабсорбируемой воды

определяется АДГ

—

это факультатив-

ная реабсорбция. При отсутствии

АДГ выделяется около 15 л мочи в сутки.

Здесь реабсорбируется около 8 % общего

объема фильтрата.

2.

Транспорт

электролитов, но он в соби-

рательных трубках играет незначительную

роль:

в них реабсорбируется менее 1 % Na

+

,

мало реабсорбируется СГ. В просвет каналь-

ца секретируются К

+

и Н

+

.

3.

Реабсорбция мочевины — этот процесс

играет важную роль не в концентрировании

мочи, а в сохранении высокого осмотическо-

го давления в мозговом слое почки, посколь-

ку мочевина уходит в интерстиции с водой в

пропорциональных количествах и она цирку-

лирует между собирательной трубкой и вос-

ходящим коленом петли нефрона. Это осу-

ществляется следующим образом. Нижние

отделы собирательных трубок (внутренняя

зона мозгового слоя) и нижняя — тонкая

восходящая часть петли нефрона проницае-

мы для мочевины (как и проксимальный ка-

налец). Вода уходит в мозговой слой почки с

высокой концентрацией частиц, согласно за-

кону осмоса, на всем протяжении собира-

тельных трубок.

Вследствие перехода воды в интерстиции

имеется тенденция повышения концентра-

ции мочевины в собирательных трубках и

снижения осмотического давления в интерс-

тиции. Однако этого практически не проис-

ходит, поскольку мочевина следует за водой

в пропорциональных количествах, т.е. с не-

измененной концентрацией. Это означает,

что поступление воды с мочевиной не снижа-

ет и не повышает осмотическое давление в

интерстиции, т.е. переход мочевины в ин-

терстиции не создает дополнительного гра-

диента концентрации, но и не нарушает его

(созданного петлей нефрона). Так как кон-

центрация мочевины в интерстиции мозгово-

го слоя почки выше, нежели в восходящем

колене петли нефрона, то мочевина поступа-

ет в его просвет согласно концентрационно-

му градиенту.

Далее мочевина с током вторичной мочи

из восходящего колена идет в дистальный из-

витой каналец, а из него — в собирательную

трубку, затем в интерстиции, и снова все по-

вторяется. Количество мочевины, выходящей

из собирательных трубок, определяется коли-

чеством воды, реабсорбируемой в интерсти-

ции, и состоянием проницаемости стенок со-

бирательных трубок, которая регулируется

АДГ, как для воды, так и для мочевины. Эта

циркуляция мочевины происходит в основ-

ном в юкстагломерулярных нефронах, имею-

щих длинную петлю нефрона.

Таким образом, циркуляция мочевины в

мозговом слое почки — это механизм сохра-

нения высокого осмотического давления, но

его создает петля нефрона. При водной на-

грузке мочевина не успевает реабсорбиро-

ваться и уходит с мочой, но электролиты ре-

абсорбируются быстрее, поэтому работа по-

воротно-противоточной системы не наруша-

ется. Движение мочи по собирательным

трубкам, как и по всему нефрону, осущест-

вляется благодаря градиенту гидростатичес-

кого давления, создаваемого работой сердца.

Пройдя через всю длину нефрона на 1—3 мин,

конечная моча из собирательных трубок по-

падает в почечные лоханки, а из них по моче-

точникам — в мочевой пузырь. Всего в неф-

роне реабсорбируется 50 % профильтровав-

шейся мочевины, 50 % удаляется с мочой.

17.4.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК

Весьма важными показателями для оценки

мочеобразовательной функции почек в нор-

ме и патологии являются объем первичной

мочи и почечный кровоток. Их можно рас-

считать, определив почечный клиренс (clea-

rance

—

очищение). Почечный клиренс

—

это

объем плазмы крови в миллилитрах, полнос-

тью очищенной от какого-то вещества за

1 мин. Если вещество, попавшее из крови в

первичную мочу, не реабсорбируется обратно

в кровь, то плазма, профильтровавшаяся в

первичную мочу и возвратившаяся с помо-

щью реабсорбции обратно в кровь, будет

полностью очищена от этого вещества.

А. Определение объема первичной мочи с

помощью исследования клиренса какого-

либо вещества можно сделать, если вещество

не только свободно фильтруется (проходит в

первичную мочу), но обратно не реабсорби-

руется, не секретируется и не вызывает фи-

зиологических эффектов. Такими вещества-

ми являются, например, креатинин, фрукто-

за, полисахарид инулин (С

6

Ню0

5

, мол. масса

5200).

Указанные свойства этих веществ оп-

ределяют равную концентрацию их в плазме

крови и в первичной моче, а также равное

количество их в первичной и конечной моче.

Исследуем клиренс по инулину. Если обо-

значим: Р

ин

—

концентрация инулина в плаз-

ме крови, С — количество первичной мочи,

образовавшейся за 1 мин (клиренс по инули-

ну),

и

ин

— концентрация инулина в конеч-

ной моче, V — объем конечной мочи за

1 мин, то: Р

ин

•

С = U

HH

•

V мочи, откуда:

С=

и

"

Н

р

Умо4

"

[мл/мин].

У

мужчин со стандартной поверхностью тела

1,73 м

2

образуется суммарно в обеих почках в

среднем 125 мл первичной мочи в 1 мин

(180 л/сут), у женщин — ПО мл, что состав-

ляет примерно 20 % плазмы крови, прошед-

шей через почку. Однако это усредненные

показатели: объем клубочковой фильтрации

в течение суток колеблется. Так, в 6—9 ч он

составляет 80—100 мл/мин, а в 12—15 ч —

150—180 мл/мин. Практически такое же ко-

личество плазмы полностью очищается от

инулина и реабсорбируется в кровь. Неточ-

ность составляет всего лишь 0,8 %, так как

часть первичной мочи, т.е. плазмы крови, не

возвращается в кровь и покидает организм с

конечной мочой (1 мл из каждых 125 мл, или

1,3—1,5

л конечной мочи из 180 л первичной

мочи).

Это означает, что свыше 99 % фильт-

рата (первичной мочи) возвращается в кровь.

В клинической практике при определении

почечного клиренса вместо инулина исполь-

зуют креатинин, так как для поддержания

постоянной концентрации инулина в плазме

крови или других веществ их необходимо по-

стоянно с помощью капельницы вводить в

кровь, иначе определение будет неточным.

Не

реабсорбируется в кровь и инулин. Исполь-

зование для этих целей вещества, которое яв-

ляется естественным компонентом плазмы

крови, значительно упрощает процедуру.

Если клиренс какого-либо вещества равен

клиренсу инулина, то оно выделяется только

с помощью фильтрации, не реабсорбируется

и не секретируется, как и инулин. Если кли-

ренс этого вещества меньше клиренса инули-

на, то вещество после фильтрации частично

реабсорбируется в канальцах. Если клиренс

этого вещества больше клиренса инулина, то

вещество фильтруется и дополнительно сек-

ретируется в просвет канальцев.

Б.

Определение почечного кровотока с по-

мощью исследования клиренса какого-либо

вещества можно осуществить в том случае,

если вещество свободно фильтруется, а ос-

тальная его часть, поступающая во вторич-

ную сеть капилляров, секретируется в ка-

нальцы и обратно не реабсорбируется. В этих

условиях кровь за однократное прохождение

через почку полностью освобождается от ис-

пользуемого вещества. Клиренс такого веще-

ства будет показывать почечный плазмоток

(ППТ). Подобными свойствами обладает, на-

пример, парааминогиппуровая кислота

(ПАГ).

Поскольку количество ПАГ, содержащей-

ся в плазме крови, прошедшей через почку,

равно количеству ПАГ конечной мочи, то:

Р

ПАГ

ППТ = U

nM

-

•

К

мочи

, отсюда

U • V

ППТ =

ям

'""",

*пае.

где Р

ПАГ

— концентрация ПАГ в плазме кро-

ви,

^/ПАГ

—

концентрация ПАГ в конечной

моче, К

мочи

—

объем конечной мочи.

Используя показатель гематокрита (около

55 % объема крови приходится на плазму,

около 45 % — на форменные элементы),

легко вычислить кровоток через почку. Кро-

воток = ППТ + объем форменных элемен-

тов,

прошедших через почку за этот же про-

межуток времени, т.е. полученный результат

необходимо увеличить на 45 %. Через обе

почки проходит примерно 1,3 л крови в

1 мин.

Следует, однако, заметить, что не сущест-

вует таких веществ, почечная экскреция ко-

торых составляла бы 100 % за однократное

прохождение крови через почку. Наиболее

высока величина подобной экскреции для

парааминогиппуровой кислоты (ПАГ) —

92 %, йодсодержащих рентгеноконтрастных

веществ типа диодраста — 90 % и некоторых

производных пенициллина — 92 %, т.е. кли-

ренсы этих веществ отклоняются от величи-

ны ППТ не более чем на 8 %, на что легко

сделать поправку.

Наиболее широко в клинической практике

и в эксперименте проводится исследование со-

става мочи, с помощью чего можно судить о

функциях почек и других систем организма.

Например, появление глюкозы в моче свиде-

тельствует, что она не полностью реабсорби-

руется в почках. Это может быть следствием

избыточного содержания глюкозы в крови и

является обычно следствием нарушения вы-

работки инсулина панкреатической железой

(В-клетками островков Лангерганса). Поэто-

443

му параллельно необходимо провести иссле-

дование крови (как и в других случаях, напри-

мер при определении скорости клубочковой

фильтрации и почечного кровотока).

В клинической практике используется и

ряд других методов исследования выдели-

тельной функции почек.

17.5.

РЕГУЛЯЦИЯ МОЧЕОБРАЗОВАТЕЛЫЮЙ

ФУНКЦИИ ПОЧЕК

А. Механизмы. Процесс образования мочи

регулируется нервным, гуморальным и мио-

генным механизмами, главным из которых

для почек является гормональный, что осу-

ществляется с помощью АДГ, натрийурети-

ческого гормона, кальцитонина, глюкагона,

альдостерона, катехоламинов. Афферентная

иннервация почек осуществляется из сегмен-

тов Th|

X

—L| спинного мозга. Импульсация по

афферентным волокнам поступает от меха-

норецепторов, возбуждающихся под влияни-

ем артериального и почечного давлений, а

также от хеморецепторов, возбуждающихся

при изменении химических констант (чаще

при ишемии почки). Кроме того, рефлектор-

ные влияния на деятельность почек реализу-

ются также с аортальной, синокаротидной,

предсердных рефлексогенных зон. Эффе-

рентная иннервация обеспечивается симпати-

ческими волокнами, богато иннервирующи-

ми все канальцы и сосуды почек. Тела пре-

ганглионарных симпатических нейронов на-

ходятся в сегментах Th

v

—

L

m

(согласно дру-

гим данным, Th

x

— Ln) спинного мозга.

Парасимпатическая иннервация почек осу-

ществляется волокнами блуждающего нерва.

Особо важное значение для мочеобразова-

тельной функции почек имеет миогенный

механизм регуляции почечного кровотока.

Б.

Регуляция фильтрации. Объем фильтра-

ции пропорционален фильтрационному дав-

лению (ФД). Следует подчеркнуть, что

гидростатическое давление крови в капилля-

рах клубочка, преимущественно определяю-

щее величину фильтрационного давления,

мало зависит от системного артериального

давления (АД) благодаря миогенному меха-

низму регуляции почечного кровотока. Роль

этого механизма заключается в стабилизации

объема первичной мочи при колебаниях АД.

Колебания АД в пределах 80—180 мм рт.ст.

практически не сопровождаются изменением

объема первичной мочи. Этот механизм регу-

лирует кровоток и в других органах и тканях

организма, но в почке он выражен особенно

ярко.

Таким образом, миогенный механизм ре-

гуляции почечного кровотока обеспечивает по-

стоянство скорости клубочковой фильтра-

ции. Если же системное АД становится выше

180 мм рт.ст., то объем фильтрации возраста-

ет, так как при этом увеличивается давление

крови в клубочковых капиллярах, что ведет к

росту фильтрационного давления. Уменьше-

ние системного артериального давления

ниже 80 мм рт.ст. ведет к снижению фильт-

рационного давления и объема фильтрации.

При острой сердечно-сосудистой недостаточ-

ности образование мочи нередко прекраща-

ется (анурия).

Объем фильтрации регулируется также на-

трийуретическим гормоном, который расши-

ряет сосуды, повышает кровоток в почках и

увеличивает проницаемость сосудов, что

ведет к увеличению фильтрации. Адреналин

оказывает двоякое влияние на объем фильт-

рации. Высокие его концентрации уменьша-

ют фильтрацию и снижают мочеобразование

вплоть до анурии. Низкие концентрации ад-

реналина, напротив, увеличивают фильтра-

цию и диурез.

Объясняют это тем, что высокие концент-

рации адреналина активируют а-адреноре-

цепторы приносящей артериолы, что ведет к

сужению ее и уменьшению кровотока через

почку. Низкие концентрации адреналина ак-

тивируют а-рецепторы выносящей артерио-

лы,

что ведет к сужению ее и повышению

фильтрационного давления. Однако наибо-

лее вероятной причиной разнонаправленного

влияния различных доз адреналина на сосу-

ды почек является неодинаковая чувстви-

тельность а- и р-адренорецепторов к адрена-

лину (см. раздел 13.9.2).

Возбуждение

симпатической нервной

систе-

мы уменьшает фильтрацию вследствие спаз-

ма сосудов почечных клубочков.

В.

Регуляция канальцевой секреции нерв-

ной системой изучена недостаточно. О гор-

мональной регуляции секреции в канальцах

почки известно, что усиливают секрецию

органических веществ в проксимальных ка-

нальцах соматотропин, йодсодержащие гор-

моны щитовидной железы и андрогены.

Альдостерон, увеличивая реабсорбцию на-

трия, одновременно стимулирует процесс

секреции в канальцах нефрона ионов К

+

и

Н

+

. Увеличивают секрецию К

+

и выведение

его из организма и плазмакинины. Усиление

импульсации в парасимпатических нервах

ведет к увеличению секреции органических

кислот. Функция почек, как и всех других

органов, регулируется также и с помощью

корковых влияний по механизму условных

рефлексов.

444

Г.

Регуляция реабсорбции в канальцах.

1.

Нервная

регуляция. Возбуждение симпа-

тических нервов ведет к увеличению реаб-

сорбции Na

+

, глюкозы, фосфатов, а значит, и

воды независимо от того, сопровождается это

гемодинамическими изменениями или нет.

Симпатический эффект реализуется с помо-

щью р-адренорецепторов клеточных мембран

канальцев и вторичного посредника —

цАМФ. Реабсорбцию Na

+

увеличивают также

адреналин, окситоцин. Блуждающие нервы

увеличивают реабсорбцию Na

+

и глюкозы.

Высшие отделы ЦНС, в частности кора боль-

шого мозга, реализуют свои влияния на мо-

чеобразовательную функцию почек главным

образом посредством гормонов. Денервиро-

ванная или пересаженная (на шею) почка

продолжает нормально выделять мочу и аде-

кватно реагировать на водные, солевые на-

грузки организма и его эмоциональные реак-

ции.

2.

Гормональная

регуляция осуществляется

несколькими гормонами

—

это главный меха-

низм регуляции мочеобразовательной функ-

ции почки.

Количество реабсорбируемой воды сильно

зависит от антидиуретического гормона

(АДГ),

который вырабатывается в передней

гипоталамической области в основном (

5

/б) в

супраоптическом и частично ('/б) в паравент-

рикулярном ядрах. Местом приложения АДГ

являются конечные отделы дистальных изви-

тых канальцев (половина их общей длины) и

собирательные трубки. Проницаемость эпи-

телия этих отделов нефрона значительно

ниже, чем проксимального извитого каналь-

ца. Поэтому электролиты здесь могут транс-

портироваться только первично-активно, а

количество реабсорбируемой воды определя-

ется состоянием проницаемости этого отдела

нефрона. При уменьшении воды в организме

АДГ вырабатывается в большем количестве,

воды с мочой выводится меньше. Это осу-

ществляется следующим образом.

АДГ посредством G-белка и гуанилового

нуклеотида активирует аденилатциклазу и

образование цАМФ, который обеспечивает

образование здесь каналов, высокопроницае-

мых для воды, — аквапорионов.

Кроме того, аденилатциклаза — цАМФ обу-

словливают активацию и выход из клеток ги-

алуронидазы. Последняя вызывает расщепле-

ние гликозаминогликанов основного меж-

клеточного вещества стенок канальцев и уве-

личение их проницаемости. Вследствие уве-

личения проницаемости дистальных извитых

канальцев и собирательных трубок возраста-

ет реабсорбция воды — переход ее в интерс-

тиций мозгового вещества почки, где, как

было рассмотрено выше, высокое осмотичес-

кое давление. Вода идет согласно закону ос-

моса. При достаточном содержании АДГ

мочи выделяется мало

—

антидиурез. При от-

сутствии АДГ дистальные отделы нефрона

почти непроницаемы для воды, и поэтому в

них сохраняется лишь незначительная (по

сравнению с нормальным уровнем) реаб-

сорбция воды. При этом моча гипотонична, а

скорость ее выделения увеличена (водный

диурез) до 15 л/сут (при максимальном анти-

диурезе — около 0,4 л/сут). Это так называе-

мая факультативная реабсорбция воды

(около 8 %). Облигатная реабсорбция воды

сохраняется даже при отсутствии АДГ и со-

ставляет около 91 % от объема первичной

мочи, около 1 % выделяется в виде конечной

мочи. Обязательная реабсорбция осущест-

вляется в основном в проксимальных изви-

тых канальцах, частично в петле нефрона и

начальных отделах дистальных извитых ка-

нальцев.

При действии АДГ увеличивается прони-

цаемость собирательных трубок не только

для воды, но и для мочевины. Поэтому с уве-

личением выхода воды в мозговой слой

почки увеличивается также выход и мочеви-

ны в интерстиций. Физиологическое значе-

ние перехода мочевины заключается в том,

что в интерстиций не нарушается высокая

осмолярность, необходимая для формирова-

ния конечной мочи, а в собирательных труб-

ках практически никогда не возрастает кон-

центрация мочевины, что, согласно закону

осмоса могло бы препятствовать реабсорб-

ции воды, формированию конечной мочи и

чрезмерной потере мочевины. Осмотическое

давление конечной мочи определяется в

итоге осмотическим давлением в мозговом

слое почек, которое весьма стабильно, и про-

ницаемостью собирательных трубок, которая

регулируется АДГ. Таким образом, любые из-

менения секреции АДГ изменяют объем диу-

реза. Например, при погружении в воду мо-

чеобразование ускоряется вследствие увели-

чения циркулирующей крови во внутренних

органах, в том числе в почках, и уменьшения

секреции АДГ. При болевых воздействиях

выброс АДГ возрастает, в результате чего мо-

чеобразование тормозится.

Мочеобразовательную функцию почек ре-

гулируют также гормоны коры надпочечни-

ков — минералокортикоиды и глюкокорти-

коиды. Считают, что минералокортикоидом у

человека является только альдостерон, его

секрецию усиливает адренокортикотропный

гормон (АКТГ) и адреногломерулотропин,

445

вырабатываемый в гипоталамусе. Действие

альдостерона на процессы выделения в поч-

ках проявляется через 30—60 мин после

однократного введения гормона. Под дейст-

вием этого гормона в клетках канальцевого

эпителия увеличиваются синтез Na/K-АТФа-

зы,

проницаемость мембран для Na

+

и К

+

,

освобождается энергия, за счет которой уве-

личиваются реабсорбция Na

+

, а также секре-

ция К

+

и Н

+

в канальцах различных отделов

нефрона. При этом по обе стороны стенки

дистальных отделов канальца создается раз-

ность потенциалов (внутри канальца заряд

отрицательный относительно интерстиция).

Эта разность потенциалов способна играть

роль движущей силы для перехода катионов в

просвет канальца. Таким путем может осу-

ществляться секреция К

+

в дистальных отде-

лах. Выделение К

+

находится в конкурентных

взаимоотношениях с экскрецией Н

+

. С уве-

личением реабсорбции Na

+

под влиянием

альдостерона увеличивается реабсорбция СП

и воды, но реабсорбция воды в данном слу-

чае также может не изменять осмотическое

давление ни в конечной моче, ни в интерсти-

ции мозгового слоя почки, поскольку вода

идет за Na

+

и СГ обычно в пропорциональ-

ных количествах. Исключение составляет

восходящее колено петли нефрона, которое

непроницаемо для воды. Кроме того, в тол-

стой части восходящего колена петли нефро-

на реабсорбция Na

+

активируется АДГ, каль-

цитонином, глюкагоном, а угнетается про-

стагландинами Е; последние тормозят реаб-

сорбцию Na

+

и в дистальных извитых каналь-

цах.

Натрийуретический гормон (атриопептид),

вырабатываемый в предсердиях (больше в

правом), частично в желудочках, увеличивает

выведение Na

+

и СГ почками вследствие

снижения реабсорбции натрия в дистальных

отделах нефрона. Стимулируют выработку

атриопептида: 1) повышение давления в

предсердиях, что наблюдается при увеличе-

нии объема циркулирующей крови; 2) по-

вышение объема внеклеточной жидкости в

организме; 3) повышение концентрации на-

трия и АДГ в крови. При этом сначала тор-

мозится выработка ренина, в результате чего

угнетается секреция альдостерона, что в свою

очередь и ведет к снижению реабсорбции

Na

+

в 90 раз и СГ в 50 раз. Выведение Na

+

и

СГ увеличивается, а значит, возрастает и вы-

деление воды почками. Предсердный на-

трийуретический гормон увеличивает моче-

образование также посредством увеличения

фильтрации в почечных клубочках, так как

он вызывает расширение сосудов, в том

числе и сосудов почек. Мочегонное действие

атриопептида оказалось примерно в 100 раз

больше такового фуросемида.

Плазмакинины также увеличивают выведе-

ние натрия, а вместе с ним и воды вследствие

уменьшения реабсорбции Na. Натрийурети-

ческий фактор (полипептид, содержащий 20

аминокислот), вырабатываемый нейронами

задней гипоталамической области, ограничи-

вает реабсорбцию натрия в проксимальных

канальцах нефрона. Полагают, что этот фак-

тор играет важную роль в регуляции натрийу-

реза. Паратгормон увеличивает реабсорбцию

Са

2+

и Mg

2+

и снижает реабсорбцию фосфора.

Калъцитонин оказывает противоположное

действие — выводит Са

2+

из организма и ак-

тивирует реабсорбцию фосфора. Глюкагон

увеличивает реабсорбцию Na

+

в восходящем

колене петли нефрона.

Брадикинин оказывает двоякое влияние на

мочеобразование: 1) вызывает усиление сек-

реции АДГ, что уменьшает диурез; 2) расши-

ряет сосуды, что может вызвать увеличение

диуреза.

В.

Роль коры большого мозга в регуляции

мочеобразования демонстрируется с помо-

щью выработки условных рефлексов, посред-

ством которых диурез может быть усилен и

заторможен. Ведущим фактором при этом

является АДГ, а также возбуждение симпати-

ческой нервной системы. Сильные болевые

воздействия могут привести к угнетению мо-

чеобразования вплоть до анурии, что также

реализуется с помощью усиления выработки

АДГ и сильного возбуждения симпатикоадре-

наловой системы.

Все регуляторные процессы мочеобразова-

ния оказывают влияние на состояние внут-

ренней среды организма.

17.6.

РОЛЬ ПОЧЕК В ПОДДЕРЖАНИИ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА

Почки играют важную роль в регуляции ос-

мотического давления, объема жидкости в

организме, стабилизации АД, ионного соста-

ва и кислотно-основного состояния внутрен-

ней среды организма.

17.6.1.

РЕГУЛЯЦИЯ ОСМОТИЧЕСКОГО

ДАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМА ВОДЫ

Осмотическое давление регулируется весьма

точно. Отклонение его параметров от нормы

(7,6 атм) опасно для жизни. Оно несколько

(на

5—30

мосмоль/л) больше в венозной

446

крови вследствие поступления низкомолеку-

лярных продуктов метаболизма; в воротной и

печеночной венах оно больше примерно на

350 мосмоль/л. Осмотическое давление

—

это

диффузионное давление, обеспечивающее

движение растворителя через полупроницае-

мую мембрану; измеряется минимальной ве-

личиной гидростатического давления, пре-

пятствующего движению растворителя в рас-

твор через полупроницаемую мембрану. Ос-

мотическое давление и объем жидкости регу-

лируются с помощью рассмотренных процес-

сов регуляции мочеобразовательной функции

почки, главным из которых является гормо-

нальный. Здесь представим лишь способы

включения реакций почки и местные регуля-

торные механизмы.

А. Местные механизмы регуляции осмоляр-

ности и количества воды в крови.

{.Диффузия и осмос между кровью и тка-

нями

организма. Нормализация осмолярнос-

ти крови при дегидратации и повышении ос-

мотического давления может произойти в ре-

зультате диффузии осмотически активных

частиц в тканевую жидкость и перехода воды

в противоположном направлении — из тка-

ней в кровь и лимфу согласно закону осмоса.

2.

Образование

соединений белков и эрит-

роцитов

с катионами, что ведет к уменьше-

нию числа свободных частиц в плазме крови

и снижению ее осмотического давления. Это

происходит потому, что их концентрация и

взаимодействие возрастают вследствие

уменьшения объема растворителя — плазмы

крови. Следовательно, сама кровь может вы-

полнять роль осмотического буфера.

3.

Ускорение

всасывания воды из желудоч-

но-кишечного

тракта при увеличении осмо-

лярности плазмы крови.

В случае поступления избытка воды в

кровь и снижения ее осмолярности осмоти-

чески активные вещества и вода между кро-

вью и тканями перемешаются в обратном на-

правлении, а связанные эритроцитами и бел-

ками катионы освобождаются. В транскапил-

лярном обмене жидкости и ионов особое

значение имеют печень и селезенка. В част-

ности, в печени может выходить значитель-

ное количество воды в лимфатические сосу-

ды,

задерживаться Na

+

. Что касается селезен-

ки,

то при ее удалении в эксперименте содер-

жание Са

2+

и Na

+

в сыворотке крови повы-

шается, а в мышцах и коже снижается, при

введении животным экстрактов из селезенки

восстанавливается исходное содержание

ионов. При небольших сдвигах осмотическо-

го давления может оказаться достаточно

местных регуляторных механизмов. Следует

заметить, что местные механизмы регуляции

осмолярности и объема жидкости крови в

выведении ионов и воды из организма не

участвуют.

Б.

Регуляция осмолярности и объема воды

посредством изменения интенсивности выве-

дения. Во-первых, это может осуществляться

с помощью изменения скорости клубочковой

фильтрации, что может наблюдаться при из-

менении фильтрационного давления, кото-

рое определяется в основном артериальным

давлением. Однако этот механизм сущест-

венной роли не играет, так как колебания ар-

териального давления в пределах 80—180 мм

рт.ст. практически не влияют на скорость

клубочковой фильтрации; за пределами этих

границ давления скорость клубочковой

фильтрации может существенно изменяться.

Так, при сердечной недостаточности или

сильно выраженной гипотонии сосудистого

происхождения избыток воды задерживается

в организме вследствие снижения скорости

клубочковой фильтрации и уменьшения об-

разования первичной мочи. Во-вторых (и это

главное), интенсивность выведения регули-

руется посредством изменения объема реаб-

сорбции. Регуляция осмолярности и объема

жидкости при этом осуществляется с помо-

щью:

1) антидиуретического гормона (АДГ,

вазопрессина), 2) альдостерона, 3) атриопеп-

тида и запускается в основном с помощью

осмо-

и волюморецепторов. Афферентные

сигналы, вызывающие изменение секреции

АДГ, поступают также в гипоталамус от баро-

рецепторов аортальной и синокаротидной

рефлексогенных зон.

1.

Регуляция с

помощью

АДГ. О с м о р е-

ц е п т о р ы расположены в гипоталамусе, в

интерстиции тканей и кровеносных сосудов

печени, почек, селезенки, сердца, в костном

мозге, пищеварительном тракте, в синокаро-

тидной рефлексогенной зоне. Об этом свиде-

тельствует, в частности, результат следующе-

го опыта: при введении гипертонических

растворов в кровоток поджелудочной желе-

зы,

легких, печени, сердца наблюдаются тор-

можение диуреза и увеличение натрийуреза

(осмолярность в организме на 90 % обеспе-

чивается натрием, поскольку он находится в

основном вне клеток различных тканей орга-

низма).

По-видимому, наиболее важными перифе-

рическими рефлексогенными зонами явля-

ются предсердия и печень. При прохождении

гипотоничной крови через печень (напри-

мер,

после питья) клетки печени набухают,

так как их цитоплазма обладает повышенной

осмолярностью относительно крови в дан-

447

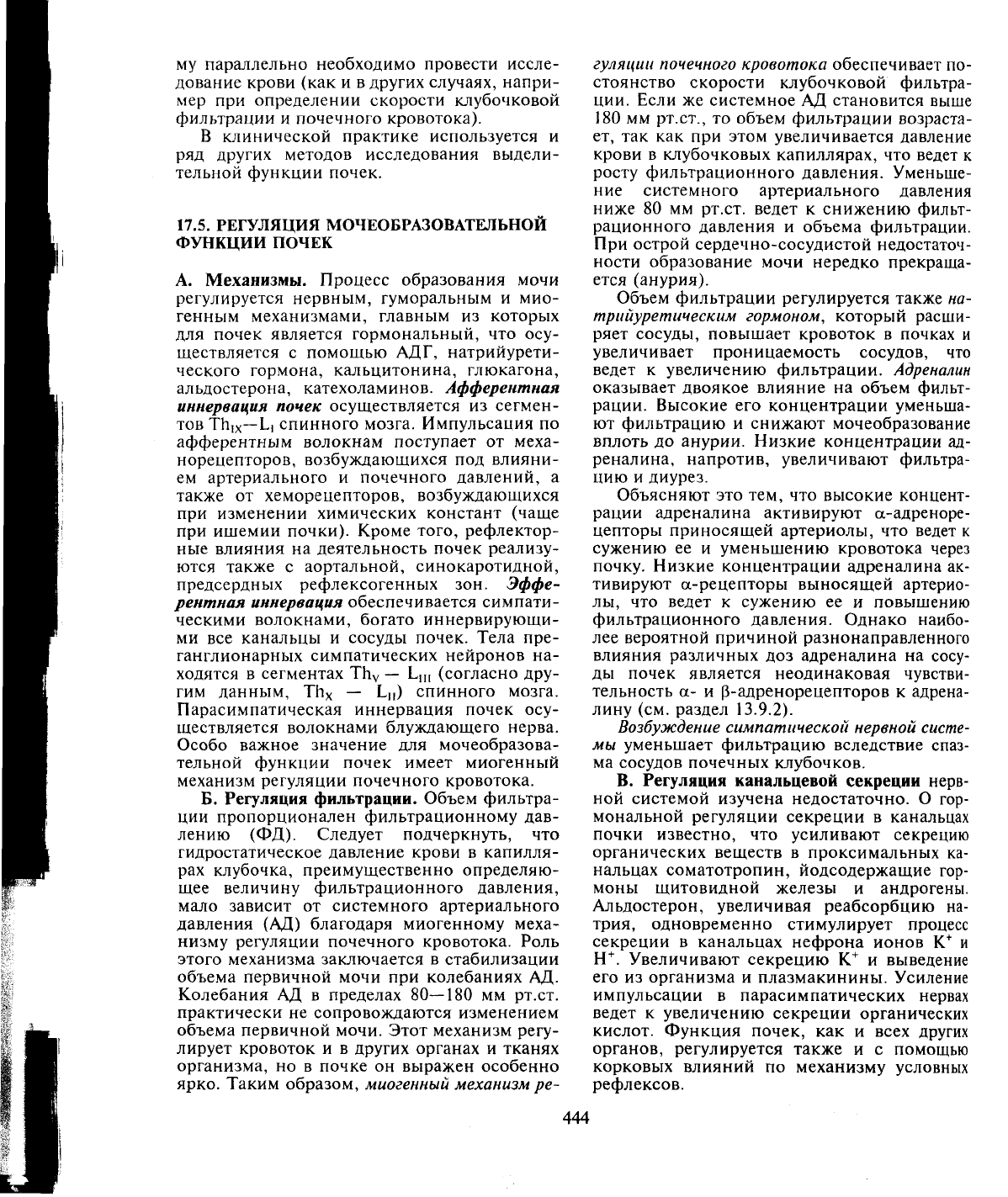

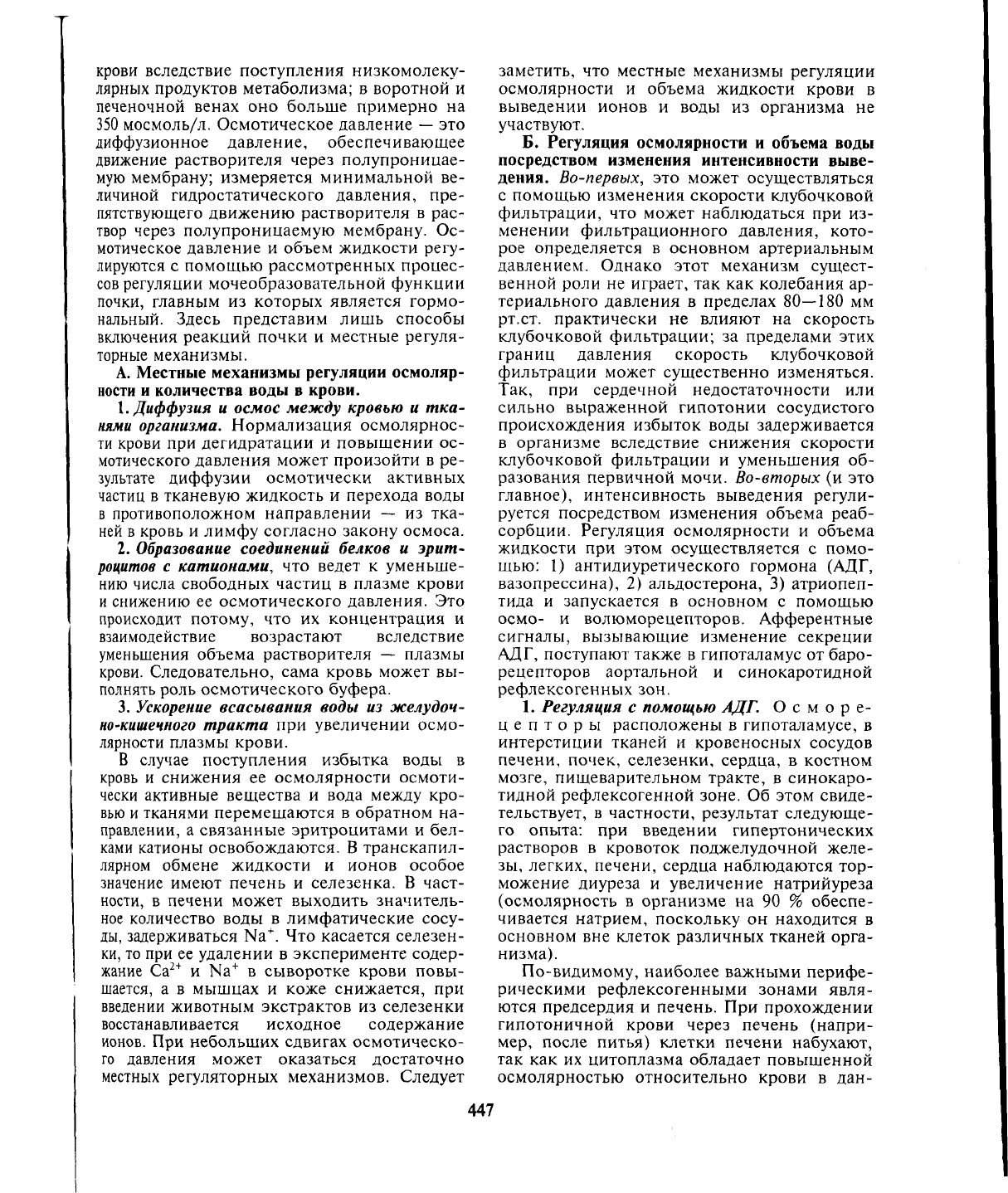

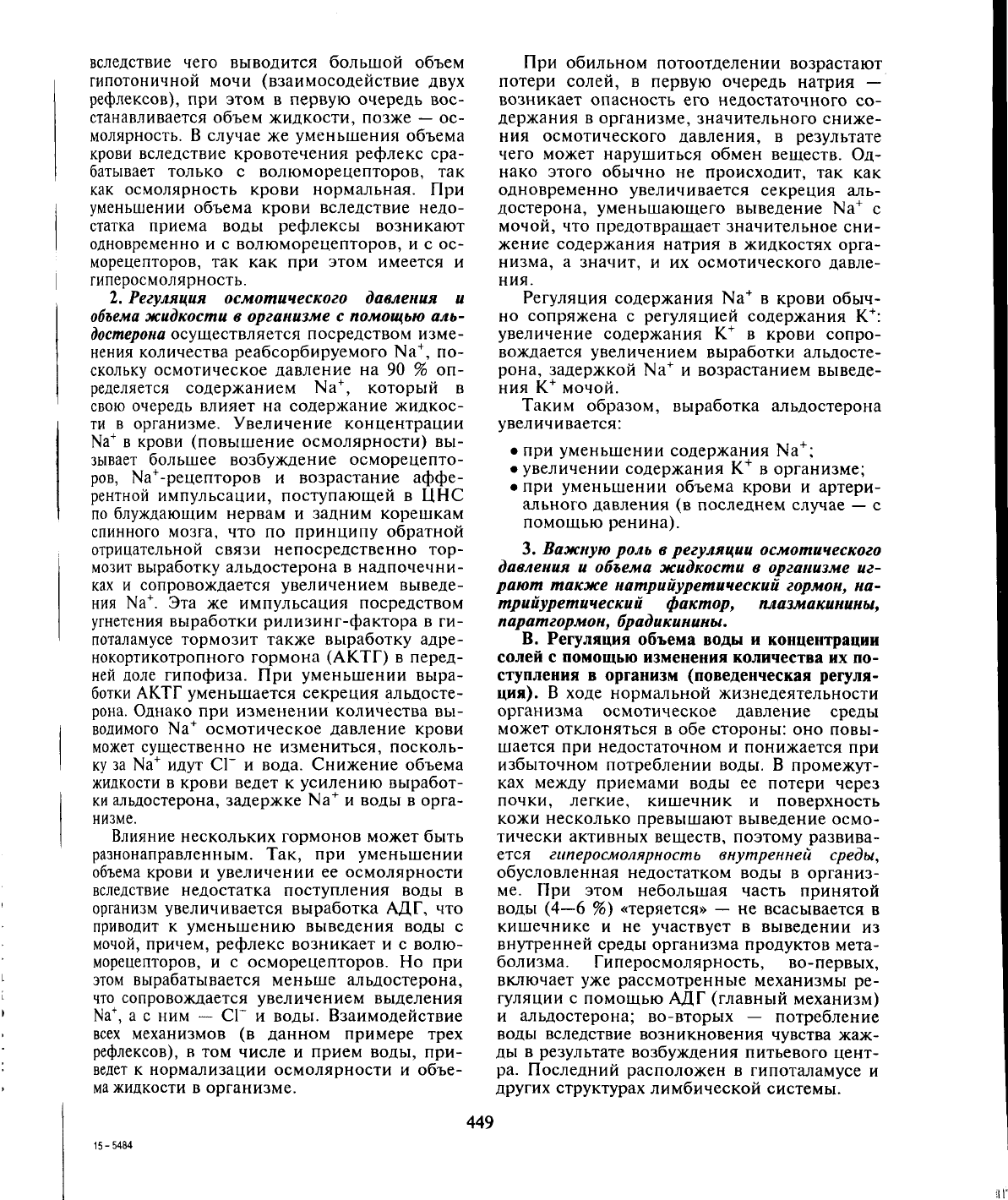

Схема 17.1. Регуляция осмолярности,

объема жидкости и артериального давления (АД)

с помощью почек и антидиуретического гормона

(АДГ)

/^^ Гипоталамус "^\

/ СОЯ, ПВЯ, J

/ л-^осморецепторы^-с

АДГ .

неактивный

I

Нейрогипофиз

i ''Осморецепторы- дд- /Волюморецептрры';

Объем и состав

мочи-метаболиты

СОЯ — супраоптическое ядро; ПВЯ — паравент-

рикулярнос ядро; сплошные стрелки — прямые,

пунктирные

—

обратные связи.

ный момент, поэтому вода поступает в клет-

ки.

Это физиологическое набухание ведет к

возбуждению осморецепторов и поступлению

импульсов в гипоталамус, что тормозит обра-

зование и выделение в кровь АДГ, в резуль-

тате чего больше воды выводится из организ-

ма (схема 17.1). Подобным образом реагиру-

ют и осморецепторные нейроны гипоталаму-

са. Фактически осморецепторы являются ме-

ханорецепторами, так как они реагируют на

изменение объема клетки при поступлении

внутрь клетки или выхода из нее жидкости

при изменении осмотического давления

среды. Часть осморецепторов является хемо-

рецепторами, т.е. они регистрируют не общее

осмотическое давление жидкости, а концент-

рацию каких-то ионов. Среди таких рецепто-

ров наибольшее значение имеют специализи-

рованные натрийрецепторы (наибольшая их

плотность в печени, предсердиях и гипотала-

мусе).

Имеются также специфические рецепторы

для Са

2+

, К

+

, Mg

2+

. В случае увеличения кон-

центрации любого из названных ионов уве-

личивается выведение именно этого иона из

организма. Эти механизмы изучены недоста-

точно. Осморецепторы весьма чувствитель-

ны:

при увеличении осмолярности плазмы

крови на 1 % (около 3 мосмоль/л) наблюда-

ется увеличение концентрации АДГ в плазме

крови человека (она возрастает на 1 пг/мл

—

пикограмм = 10

12

г). Особенно высока чув-

ствительность осморецепторов гипоталамуса.

При снижении осмотического давления

крови осморецепторные нейроны поглощают

воду, в результате чего снижается секреция

АДГ и увеличивается выведение воды почка-

ми.

При повышении осмотического давления

крови развиваются противоположные реак-

ции. Увеличению выработки АДГ при гипе-

росмолярности способствует также возбужде-

ние тканевых рецепторов, ведущее к возрас-

танию импульсации в гипоталамус по аффе-

рентным волокнам блуждающего нерва и по

задним корешкам спинного мозга. При сни-

жении осмолярности афферентный поток от

тканевых осморецепторов снижается, выра-

ботка АДГ уменьшается. При этом основная

афферентация поступает по волокнам блуж-

дающего нерва от желудочно-кишечного

тракта. Даже поступление воды в желудочно-

кишечный тракт уменьшает афферентацию

по блуждающим нервам, в результате чего

уменьшается жажда, если она наблюдалась,

еще до поступления воды в кровь при ее ги-

перосмолярности {сенсорное насыщение). АДГ

увеличивает также выведение Na

+

из орга-

низма и повышает всасывание воды в желу-

дочно-кишечном тракте, что тоже способст-

вует нормализации осмотического давления

в случае возникновения гиперосмолярности.

Волюморецепторы (барорецепто-

ры низкого давления) расположены в пред-

сердиях, в правом желудочке, в полых и дру-

гих крупных венах вблизи сердца. Ведущую

роль,

по-видимому, играют рецепторы левого

предсердия (рефлекс Гауера—Генри — увели-

чение диуреза при растяжении стенки левого

предсердия). Импульсы от волюморецепто-

ров поступают в ЦНС по афферентным во-

локнам блуждающего нерва. Объемные ре-

цепторы являются механорецепторами, они

возбуждаются при растяжении предсердий,

кровеносных сосудов в результате увеличе-

ния объема крови. Импульсация в ЦНС по

блуждающим нервам возрастает, выработка

АДГ тормозится; при уменьшении объема

жидкости возникают противоположные реак-

ции и соответствующие изменения диуреза

(АДГ, как известно, уменьшает диурез). При

возбуждении волюморецепторов нередко

возбуждаются и осморецепторы. Например,

после приема большого количества воды воз-

никает рефлекс с осмо- и волюморецепторов:

секреция АДГ тормозится или прекращается,

448

вследствие чего выводится большой объем

гипотоничной мочи (взаимосодействие двух

рефлексов), при этом в первую очередь вос-

станавливается объем жидкости, позже

—

ос-

молярность. В случае же уменьшения объема

крови вследствие кровотечения рефлекс сра-

батывает только с волюморецепторов, так

как осмолярность крови нормальная. При

уменьшении объема крови вследствие недо-

статка приема воды рефлексы возникают

одновременно и с волюморецепторов, и с ос-

морецепторов, так как при этом имеется и

гиперосмолярность.

2.

Регуляция

осмотического давления и

объема жидкости

в организме с

помощью

аль-

достерона

осуществляется посредством изме-

нения количества реабсорбируемого Na

+

, по-

скольку осмотическое давление на 90 % оп-

ределяется содержанием Na

+

, который в

свою очередь влияет на содержание жидкос-

ти в организме. Увеличение концентрации

Na

+

в крови (повышение осмолярности) вы-

зывает большее возбуждение осморецепто-

ров,

№

+

-рецепторов и возрастание аффе-

рентной импульсации, поступающей в ЦНС

по блуждающим нервам и задним корешкам

спинного мозга, что по принципу обратной

отрицательной связи непосредственно тор-

мозит выработку альдостерона в надпочечни-

ках и сопровождается увеличением выведе-

ния Na

+

. Эта же импульсация посредством

угнетения выработки рилизинг-фактора в ги-

поталамусе тормозит также выработку адре-

нокортикотропного гормона (АКТГ) в перед-

ней доле гипофиза. При уменьшении выра-

ботки АКТГ уменьшается секреция альдосте-

рона. Однако при изменении количества вы-

водимого Na

+

осмотическое давление крови

может существенно не измениться, посколь-

ку за Na

+

идут СГ и вода. Снижение объема

жидкости в крови ведет к усилению выработ-

ки альдостерона, задержке Na

+

и воды в орга-

низме.

Влияние нескольких гормонов может быть

разнонаправленным. Так, при уменьшении

объема крови и увеличении ее осмолярности

вследствие недостатка поступления воды в

организм увеличивается выработка АДГ, что

приводит к уменьшению выведения воды с

мочой, причем, рефлекс возникает и с волю-

морецепторов, и с осморецепторов. Но при

этом вырабатывается меньше альдостерона,

что сопровождается увеличением выделения

Na

+

, а с ним — СГ и воды. Взаимодействие

всех механизмов (в данном примере трех

рефлексов), в том числе и прием воды, при-

ведет к нормализации осмолярности и объе-

ма

жидкости в организме.

При обильном потоотделении возрастают

потери солей, в первую очередь натрия —

возникает опасность его недостаточного со-

держания в организме, значительного сниже-

ния осмотического давления, в результате

чего может нарушиться обмен веществ. Од-

нако этого обычно не происходит, так как

одновременно увеличивается секреция аль-

достерона, уменьшающего выведение Na

+

с

мочой, что предотвращает значительное сни-

жение содержания натрия в жидкостях орга-

низма, а значит, и их осмотического давле-

ния.

Регуляция содержания Na

+

в крови обыч-

но сопряжена с регуляцией содержания К

+

:

увеличение содержания К

+

в крови сопро-

вождается увеличением выработки альдосте-

рона, задержкой Na

+

и возрастанием выведе-

ния К

+

мочой.

Таким образом, выработка альдостерона

увеличивается:

• при уменьшении содержания Na

+

;

• увеличении содержания К

+

в организме;

• при уменьшении объема крови и артери-

ального давления (в последнем случае

—

с

помощью ренина).

3.

Важную

роль в регуляции осмотического

давления и объема жидкости в организме иг-

рают также натрийуретический гормон, на-

трийуретический фактор, плазмакинины,

паратгормон, брадикинины.

В.

Регуляция объема воды и концентрации

солей с помощью изменения количества их по-

ступления в организм (поведенческая регуля-

ция).

В ходе нормальной жизнедеятельности

организма осмотическое давление среды

может отклоняться в обе стороны: оно повы-

шается при недостаточном и понижается при

избыточном потреблении воды. В промежут-

ках между приемами воды ее потери через

почки, легкие, кишечник и поверхность

кожи несколько превышают выведение осмо-

тически активных веществ, поэтому развива-

ется гиперосмолярность внутренней среды,

обусловленная недостатком воды в организ-

ме.

При этом небольшая часть принятой

воды (4—6 %) «теряется» — не всасывается в

кишечнике и не участвует в выведении из

внутренней среды организма продуктов мета-

болизма. Гиперосмолярность, во-первых,

включает уже рассмотренные механизмы ре-

гуляции с помощью АДГ (главный механизм)

и альдостерона; во-вторых — потребление

воды вследствие возникновения чувства жаж-

ды в результате возбуждения питьевого цент-

ра. Последний расположен в гипоталамусе и

других структурах лимбической системы.

15-5484

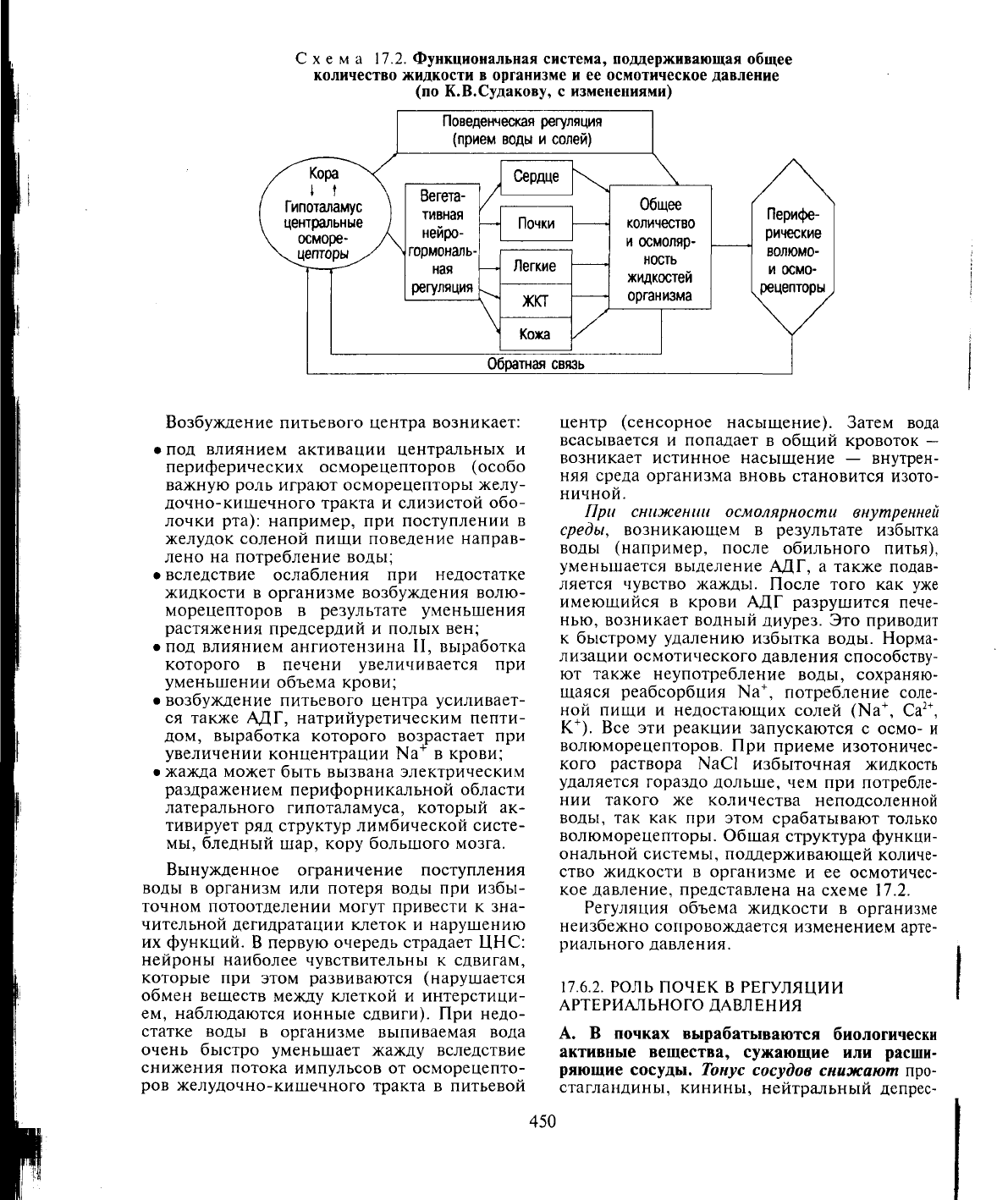

Схема 17.2. Функциональная система, поддерживающая общее

количество жидкости в организме и ее осмотическое давление

(по К.В.Судакову, с изменениями)

Поведенческая регуляция

(прием воды

и

солей)

Возбуждение питьевого центра возникает:

• под влиянием активации центральных и

периферических осморецепторов (особо

важную роль играют осморецепторы желу-

дочно-кишечного тракта и слизистой обо-

лочки рта): например, при поступлении в

желудок соленой пищи поведение направ-

лено на потребление воды;

• вследствие ослабления при недостатке

жидкости в организме возбуждения волю-

морецепторов в результате уменьшения

растяжения предсердий и полых вен;

• под влиянием ангиотензина II, выработка

которого в печени увеличивается при

уменьшении объема крови;

• возбуждение питьевого центра усиливает-

ся также АДГ, натрийуретическим пепти-

дом, выработка которого возрастает при

увеличении концентрации Na

+

в крови;

• жажда может быть вызвана электрическим

раздражением перифорникальной области

латерального гипоталамуса, который ак-

тивирует ряд структур лимбической систе-

мы,

бледный шар, кору большого мозга.

Вынужденное ограничение поступления

воды в организм или потеря воды при избы-

точном потоотделении могут привести к зна-

чительной дегидратации клеток и нарушению

их функций. В первую очередь страдает ЦНС:

нейроны наиболее чувствительны к сдвигам,

которые при этом развиваются (нарушается

обмен веществ между клеткой и интерстици-

ем,

наблюдаются ионные сдвиги). При недо-

статке воды в организме выпиваемая вода

очень быстро уменьшает жажду вследствие

снижения потока импульсов от осморецепто-

ров желудочно-кишечного тракта в питьевой

центр (сенсорное насыщение). Затем вода

всасывается и попадает в общий кровоток

—

возникает истинное насыщение — внутрен-

няя среда организма вновь становится изото-

ничной.

При снижении осмолярности внутренней

среды,

возникающем в результате избытка

воды (например, после обильного питья),

уменьшается выделение АДГ, а также подав-

ляется чувство жажды. После того как уже

имеющийся в крови АДГ разрушится пече-

нью,

возникает водный диурез. Это приводит

к быстрому удалению избытка воды. Норма-

лизации осмотического давления способству-

ют также неупотребление воды, сохраняю-

щаяся реабсорбция Na

+

, потребление соле-

ной пищи и недостающих солей (Na

+

, Ca

2+

,

К

+

).

Все эти реакции запускаются с осмо- и

волюморецепторов. При приеме изотоничес-

кого раствора NaCl избыточная жидкость

удаляется гораздо дольше, чем при потребле-

нии такого же количества неподсоленной

воды, так как при этом срабатывают только

волюморецепторы. Общая структура функци-

ональной системы, поддерживающей количе-

ство жидкости в организме и ее осмотичес-

кое давление, представлена на схеме 17.2.

Регуляция объема жидкости в организме

неизбежно сопровождается изменением арте-

риального давления.

17.6.2.

РОЛЬ ПОЧЕК В РЕГУЛЯЦИИ

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

А. В почках вырабатываются биологически

активные вещества, сужающие или расши-

ряющие сосуды. Тонус сосудов снижают про-

стагландины, кинины, нейтральный депрес-

450