Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

1.

Натуральные условные рефлексы форми-

руются на сигналы, являющиеся естествен-

ными признаками подкрепляющего раздра-

жителя. Например, запах, цвет мяса могут

быть условными сигналами подкрепления

мясом. Легко возникают условные рефлексы

без специальной выработки на время. На-

пример, прием пищи в одно и то же время

ведет к выделению пищеварительных соков и

других реакций организма (например, лейко-

цитоз) к моменту приема пиши. Поскольку

натуральные условные сигналы трудно изме-

рить количественно (запах, цвет и др.), то в

дальнейшем И.П.Павлов перешел к изуче-

нию искусственных рефлексов. Натуральные

условные рефлексы отличаются большой

прочностью и очень легко вырабатываются.

2.

Искусственными (лабораторными) назы-

вают условные рефлексы на такие сигналь-

ные раздражители, которые в природе не

имеют отношения к безусловному (подкреп-

ляющему) раздражителю. Основными из этих

условных рефлексов являются следующие.

•

По сложности

различают: а) простые ус-

ловные рефлексы, вырабатываемые на

одиночные раздражители (классические

условные рефлексы И.П.Павлова); б) ком-

плексные условные рефлексы — на не-

сколько сигналов, действующих одновре-

менно или последовательно; примером

могут служить условные рефлексы пере-

ключения, заключающиеся в том, что

один и тот же раздражитель может стать

условным сигналом различных эффектор-

ных реакций; в) цепные рефлексы — на

цепь раздражителей, каждый из которых

вызывает свой условный рефлекс; г) ин-

струментальные условные рефлексы.

•

По соотношению

времени действия условно-

го

и

безусловного

раздражителей различают

рефлексы наличные и следовые. Для вы-

работки условных наличных рефлексов

характерно совпадение действия условно-

го и безусловного раздражителей; послед-

ний включается лишь несколько позже.

Следовые рефлексы вырабатывают в усло-

виях, когда безусловный раздражитель по-

дают через некоторое время после выклю-

чения условного, т.е. условный рефлекс

вырабатывается на след от сигнального

стимула.

•

По

выработке условного рефлекса на базе

другого

условного рефлекса различают ус-

ловные рефлексы второго, третьего и дру-

гих порядков. Рефлексы первого поряд-

ка

—

это условные рефлексы, выработан-

ные на базе безусловных рефлексов (клас-

сические условные рефлексы). Условные

рефлексы второго порядка вырабатывают-

ся на базе условных рефлексов первого

порядка, при которых безусловный стимул

отсутствует. Условный рефлекс третьего

порядка образуется на базе условного

рефлекса второго порядка. Чем выше по-

рядок условных рефлексов, тем труднее

идет их выработка. У собак удается обра-

зовать условные рефлексы только до

третьего порядка.

• Условные рефлексы на время могут быть не

только натуральными, но и искусственны-

ми.

При неоднократной подаче безуслов-

ного раздражителя с неизменным интер-

валом между его подачами образуется

рефлекс на время, т.е. за некоторое время

до подачи подкрепления возникает услов-

ная эффекторная реакция.

В.

В зависимости от сигнальной системы

различают условные рефлексы на сигналы

первой и второй сигнальных систем. Послед-

ние вырабатываются только у человека: на-

пример, после образования условного зрач-

кового рефлекса на свет (сужение зрачка)

произнесение слова «свет» также вызывает

сужение зрачка у испытуемого.

Биологическое значение условных реф-

лексов состоит в их предупредительной, сиг-

нальной роли: они имеют для организма при-

способительное значение, готовя организм к

будущей полезной поведенческой деятель-

ности и помогая ему избежать вредных воз-

действий, тонко и эффективно адаптировать-

ся к окружающей природной и социальной

среде.

19.2.4.

МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ

УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ

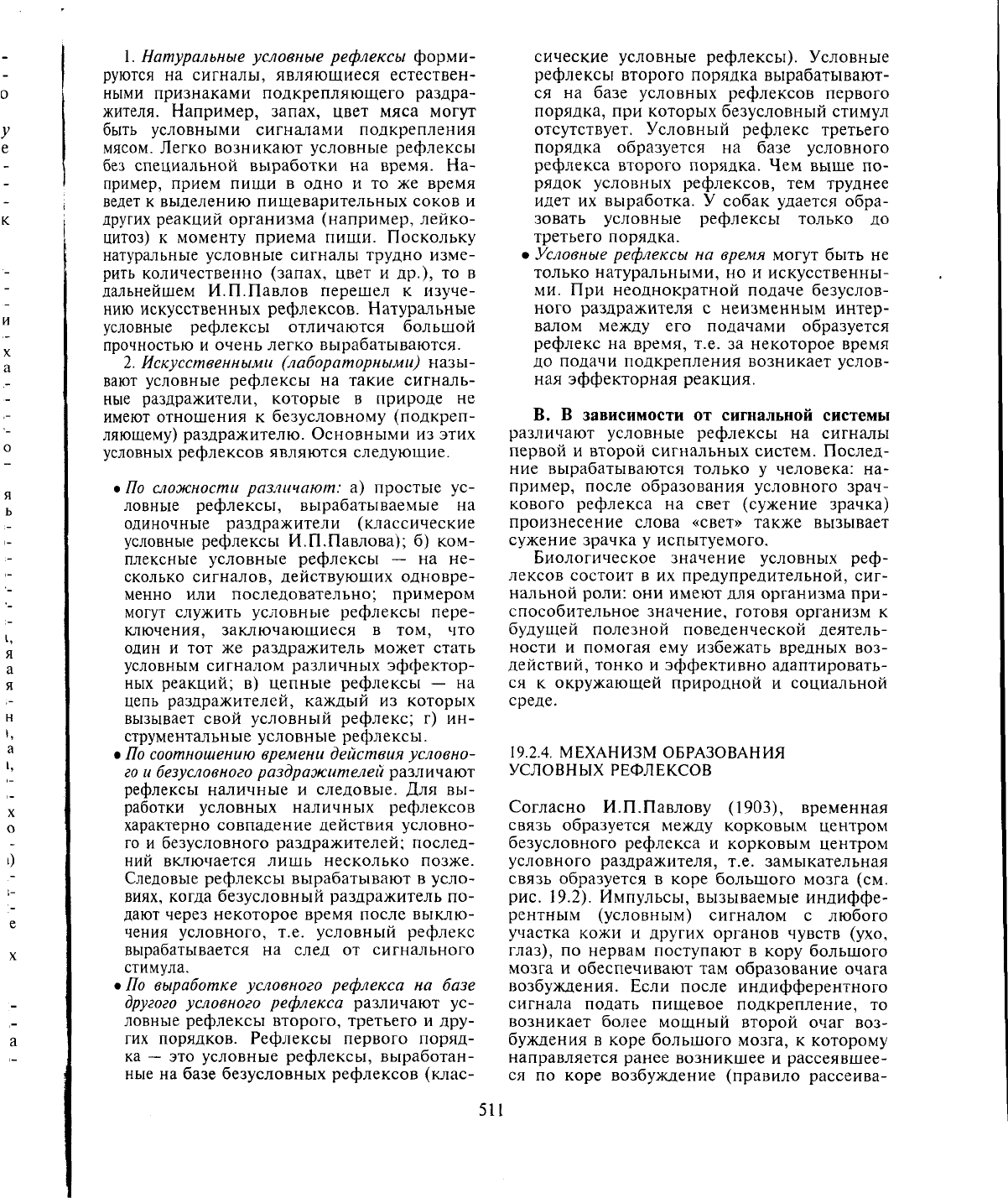

Согласно И.П.Павлову (1903), временная

связь образуется между корковым центром

безусловного рефлекса и корковым центром

условного раздражителя, т.е. замыкательная

связь образуется в коре большого мозга (см.

рис.

19.2). Импульсы, вызываемые индиффе-

рентным (условным) сигналом с любого

участка кожи и других органов чувств (ухо,

глаз),

по нервам поступают в кору большого

мозга и обеспечивают там образование очага

возбуждения. Если после индифферентного

сигнала подать пищевое подкрепление, то

возникает более мощный второй очаг воз-

буждения в коре большого мозга, к которому

направляется ранее возникшее и рассеявшее-

ся по коре возбуждение (правило рассеива-

511

Рис. 19.2. Образование временных связей.

1 — афферентные волокна от вкусовых рецепторов; 2 —

корковое представительство безусловного рефлекса; 3 —

эфферентные волокна безусловного рефлекса; 4 — аффе-

рентные волокна от слуховых рецепторов; 5

—

слуховая об-

ласть коры. Жирная стрелка — установление временной

связи.

ния возбуждения в мозговой коре). Это пред-

ставление получило позже подтверждение в

учении о доминанте (А.А.Ухтомский). Не-

однократное сочетание в опытах индиффе-

рентного (условного) сигнала и безусловного

раздражителя облегчает прохождение им-

пульсов от коркового центра индифферент-

ного сигнала к корковому представительству

безусловного рефлекса (правило проторе-

ния).

И.П.Павлов назвал образование вре-

менной связи в коре большого мозга замыка-

нием новой условнорефлекторной дуги: по-

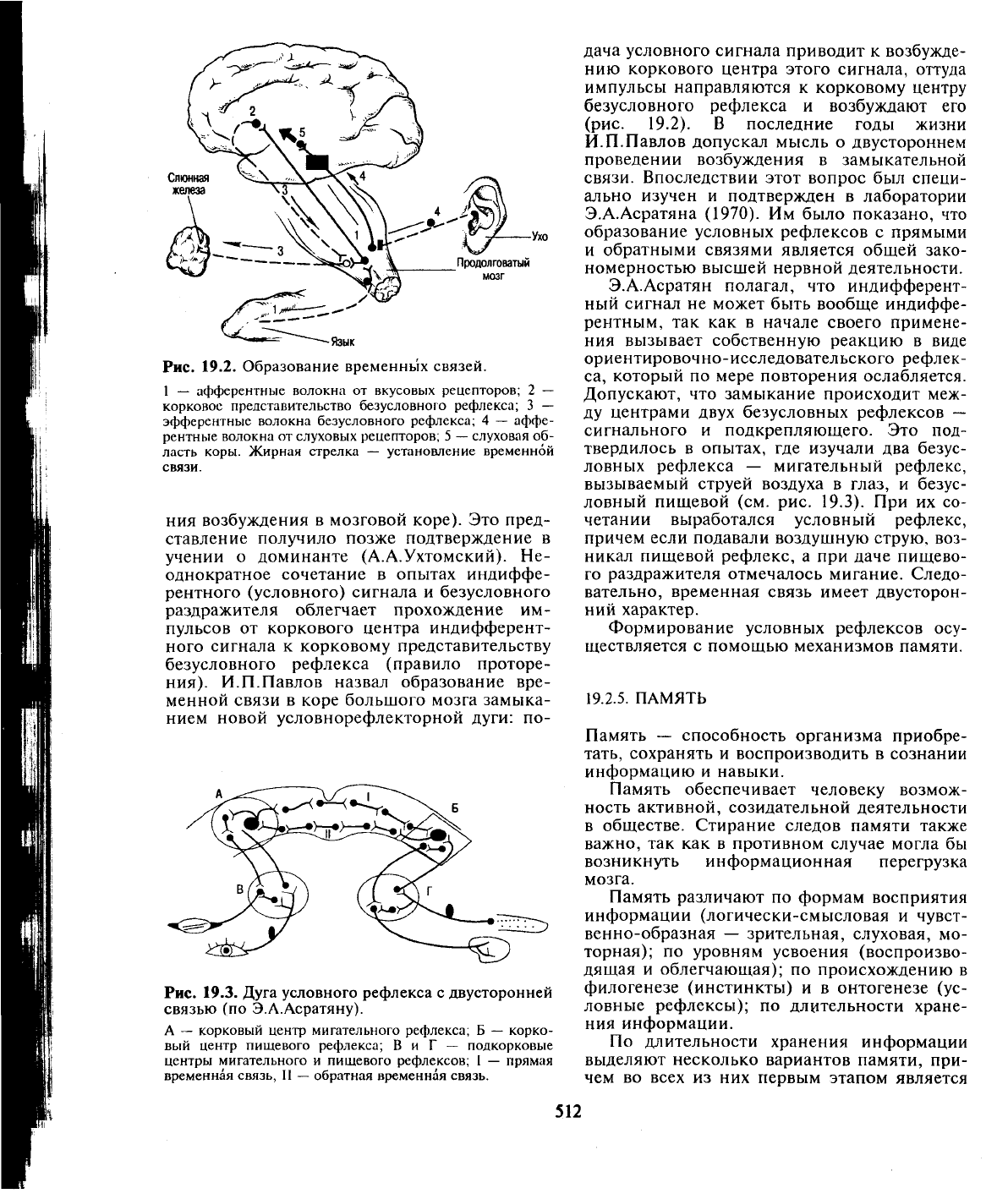

Рис. 19.3. Дуга условного рефлекса с двусторонней

связью (по Э.А.Асратяну).

А — корковый центр мигательного рефлекса; Б — корко-

вый центр пищевого рефлекса; В и Г — подкорковые

центры мигательного и пищевого рефлексов; I — прямая

временная связь, II

—

обратная временная связь.

дача условного сигнала приводит к возбужде-

нию коркового центра этого сигнала, оттуда

импульсы направляются к корковому центру

безусловного рефлекса и возбуждают его

(рис.

19.2). В последние годы жизни

И.П.Павлов допускал мысль о двустороннем

проведении возбуждения в замыкательной

связи. Впоследствии этот вопрос был специ-

ально изучен и подтвержден в лаборатории

Э.А.Асратяна (1970). Им было показано, что

образование условных рефлексов с прямыми

и обратными связями является общей зако-

номерностью высшей нервной деятельности.

Э.А.Асратян полагал, что индифферент-

ный сигнал не может быть вообще индиффе-

рентным, так как в начале своего примене-

ния вызывает собственную реакцию в виде

ориентировочно-исследовательского рефлек-

са, который по мере повторения ослабляется.

Допускают, что замыкание происходит меж-

ду центрами двух безусловных рефлексов —

сигнального и подкрепляющего. Это под-

твердилось в опытах, где изучали два безус-

ловных рефлекса — мигательный рефлекс,

вызываемый струей воздуха в глаз, и безус-

ловный пищевой (см. рис. 19.3). При их со-

четании выработался условный рефлекс,

причем если подавали воздушную струю, воз-

никал пищевой рефлекс, а при даче пищево-

го раздражителя отмечалось мигание. Следо-

вательно, временная связь имеет двусторон-

ний характер.

Формирование условных рефлексов осу-

ществляется с помощью механизмов памяти.

19.2.5.

ПАМЯТЬ

Память — способность организма приобре-

тать,

сохранять и воспроизводить в сознании

информацию и навыки.

Память обеспечивает человеку возмож-

ность активной, созидательной деятельности

в обществе. Стирание следов памяти также

важно, так как в противном случае могла бы

возникнуть информационная перегрузка

мозга.

Память различают по формам восприятия

информации (логически-смысловая и чувст-

венно-образная — зрительная, слуховая, мо-

торная); по уровням усвоения (воспроизво-

дящая и облегчающая); по происхождению в

филогенезе (инстинкты) и в онтогенезе (ус-

ловные рефлексы); по длительности хране-

ния информации.

По длительности хранения информации

выделяют несколько вариантов памяти, при-

чем во всех из них первым этапом является

512

сенсорная (иконическая) память — доли се-

кунды (мгновенная память), далее: а) пер-

вичная память — несколько секунд, вторич-

ная — от нескольких минут до нескольких

лет, третичная — на протяжении всей жизни;

б) кратковременная память — десятки се-

кунд, долговременная — более минуты и на

протяжении всей жизни; в) кратковременная

(первичная) — десятки секунд, кратковре-

менная (вторичная) — от нескольких минут

до нескольких лет, долговременная — на

протяжении всей жизни. В рамках этих клас-

сификаций существуют противоречия. На-

пример, термин «сенсорная память» отражает

ее происхождение, а термины «кратковре-

менная» и «долговременная» память свиде-

тельствуют о длительности хранении инфор-

мации, где также есть противоречия.

Во-первых, сенсорную память необосно-

ванно называть особым видом памяти, так

как при этом нет воспроизведения в созна-

нии информации или навыка (воспомина-

ния),

а есть продолжение ощущения после

выключения раздражителя. Это — результат

инерционности анализаторов (последейст-

вие),

например ощущение прикосновения,

которого уже нет. Главный критерий в опре-

делении памяти — воспоминание. «Сенсорная

память» этому критерию не соответствует.

Во-вторых, все противоречия о длитель-

ности хранения информации можно исклю-

чить,

положив в основу классификации не

длительность хранения информации, а меха-

низм — электрохимические процессы и

структурные изменения в синапсах и нейро-

нах ЦНС. Идея длительности хранения ин-

формации сохраняется — кратковременная,

промежуточная и долговременная память.

А. Кратковременная память. Наличие крат-

ковременной памяти было доказано в опытах

немецкого психолога Г.Эббингауса (1885),

проводившего оценку эффективности вос-

произведения человеком рядов случайных

цифр,

букв, символов. Эббингаус впервые

установил, что случайные последовательнос-

ти цифр, букв, символов после однократного

прочтения, прослушивания можно воспроиз-

вести без ошибок в строго ограниченном ко-

личестве единиц. Память, обеспечивающая

удержание и воспроизведение оперативной

информации, получила название кратковре-

менной. Ее объем составляет примерно 7±2

единицы. Основным свойством данной раз-

новидности памяти является непродолжи-

тельность. Хранение информации в кратко-

временной памяти длится секунды, минуты.

Механизмы кратковременной памяти.

Единой теории до сих пор не существует. За-

поминание любой информации начинается с

развития элементарных процессов в нейрон-

ных комплексах головного мозга — выделе-

ние различных медиаторов в синапсах, воз-

никновение постсинаптических потенциалов

действия. Большую роль для выяснения ме-

ханизмов памяти сыграло применение в ле-

чебных целях электрошока — сильного и

кратковременного электрического воздейст-

вия на головной мозг. Как выяснилось, после

электрошока, так же как и после механичес-

кой травмы мозга в результате сотрясения,

ушиба, наблюдается ретроградная амнезия,

проявляющаяся в том, что человек полнос-

тью забывает о событиях, предшествовавших

электрическому или механическому воздей-

ствию на мозг. По длительности ретроград-

ной амнезии можно получить представление

о времени консолидации памяти — времени

перехода кратковременной памяти в долгов-

ременную. Консолидация памяти начинается

обычно через несколько минут, иногда через

несколько десятков минут (в опытах на кры-

сах, у которых после выработки условного

рефлекса вызывали электрошок, приобретен-

ный навык сохранялся, если электрошок

проводился через 10 мин и более после нача-

ла обучения, при более раннем воздействии

на мозг навык исчезал). За 1 ч от начала обу-

чения консолидация выражена достаточно

хорошо. Информация запоминается лучше,

если она привлекла внимание, — мозг сам ее

повторяет и лучше усваивает.

Наблюдения за развитием состояния рет-

роградной амнезии у человека привели к

формулировке одной из первых гипотез о ме-

ханизме кратковременной памяти

—

гипотезе

реверберации (циркуляции) возбуждения по

замкнутым цепочкам нейронов. Считают, что в

замкнутых нейрональных цепочках циркуля-

ция длится в течение минут, сохраняя ин-

формацию в виде кода последовательности

импульсов, передающихся от нейрона к ней-

рону. Допускают, что пока циркуляция про-

должается, сохраняется неирональныи след

воздействия того или иного раздражителя на

организм в прошлом. С позиций гипотезы

реверберации легко объясняется феномен

ретроградной амнезии. Полагают, что разви-

тие амнезии при электрошоке, травмах го-

ловного мозга возникает вследствие грубого

нарушения ритмической активности в цепоч-

ках взаимосвязанных нейронов.

Б.

Промежуточная память (по длительнос-

ти хранения информации) — это процесс

перевода кратковременной памяти в долгов-

ременную (консолидация памяти), который

продолжается минуты

—

часы. Следы кратко-

17-5484

временной памяти становятся устойчивыми

через 3—4 ч, но еще могут быть стерты экс-

тремальными воздействиями (наркоз и др.).

На данном этапе электрофизиологические

процессы запускают с помощью вторых по-

средников биохимические реакции. Поэтому

данный период переработки поступившей

информации и запоминания ее следует на-

звать нейрохимической памятью.

В настоящее время предпринимаются по-

пытки объяснить природу кратковременной

памяти, не прибегая к представлениям о ре-

верберации возбуждения в ЦНС, хотя дан-

ных об иных механизмах кратковременной

памяти все еще недостаточно. Существую-

щие представления о механизмах кратковре-

менной памяти позволяют назвать ее

электрофизиологической памятью.

В.

Долговременная память. Ее основой яв-

ляются структурные изменения в нейронах

(синтез белка), длительность — часы—дни-

месяцы—годы. Объем долговременной памя-

ти практически безграничен. Долговременная

память устойчива к мозговым нарушениям.

Уже за 1 ч наблюдается хорошая консолида-

ция памяти, причем информация запоминает-

ся лучше, если она привлекла внимание, —

мозг сам ее повторяет и лучше усваивает.

Долговременная память формируется с

помощью механизмов кратковременной и

промежуточной, поэтому четкой границы

между ними нет (синтез белка при поступле-

нии информации в виде нервных импульсов

и выделении соответствующих медиаторов

начинается уже через несколько минут, иног-

да через несколько десятков минут).

На первом этапе становления долговре-

менной памяти важную роль играют синап-

тические процессы. Так, один из типов ионо-

тропных глутаматных синапсов после перио-

да кратковременной активности, сопровож-

дающийся входом кальция в нейроны, сохра-

няет повышенную вероятность генерировать

потенциал действия в течение дней, недель и

даже месяцев, что является клеточной фор-

мой памяти. Это явление, открытое в послед-

ние годы, дало надежду понять ключевые ме-

ханизмы работы мозга. Дело в том, что дол-

говременную потенциацию можно вызвать in

vitro,

т.е. в изолированном мозге, что откры-

вает возможность исследовать этот феномен

на клеточно-молекулярном уровне. Сотни

лабораторий во всем мире интенсивно изуча-

ют долговременную потенциацию в гиппо-

кампе — структуре мозга, который отвечает

за пространственную память человека.

Показано также, что запоминание сиг-

нальных свойств индифферентного возбуж-

дения при выработке условных рефлексов

может быть результатом синаптического об-

легчения реакций нейрона на индифферент-

ный стимул в ходе его сочетаний с безуслов-

ным подкреплением. Соответствующий фе-

номен получил название гетеросинаптичес-

кого облегчения. В чем оно конкретно про-

является?

Будем проводить электрическую стимуляцию

афферентных проводников, конвергирующих к

одному и тому же нейрону. При слабом раздраже-

нии первого проводника («условный» стимул)

нейрон отвечает небольшим возбуждающим пост-

синаптическим потенциалом (ВПСП). При силь-

ном раздражении второго проводника («безуслов-

ный» стимул, подкрепление) нейрон отвечает

ВПСП большой амплитуды, на фоне которого ге-

нерируются потенциалы действия. Как выясни-

лось,

сочетание первого и второго воздействий в

течение нескольких минут постепенно приводит к

усилению амплитуды ВПСП на «условный» сти-

мул и возникновению потенциалов действия, ана-

логичных тем, которые возникали в ответ на «без-

условный» стимул. Облегчение ответов на «услов-

ный» стимул в таких опытах сохранялось 10—40

мин после отмены «безусловного» стимула, т.е.

характеризовалось следовым эффектом. Послед-

ний можно было трактовать как проявление запо-

минания и информационно значимого (условно-

го) раздражителя.

Наиболее впечатляющие результаты при

проведении описанных выше экспериментов

удалось зафиксировать на нейронах гиппо-

кампа, где следовые изменения синаптичес-

кой активности в процессе переработки вход-

ной импульсации сохранялись на протяже-

нии часов и даже дней.

Каковы причины, лежащие в основе гете-

росинаптического облегчения? Допускается

следующий принципиальный механизм. Си-

наптический контакт на некотором интегра-

торном нейроне проводит возбуждение от ус-

ловного раздражителя (рис. 19.4). Исходно

нейрон на условный раздражитель не реаги-

рует из-за низкой реактивности постсинап-

тической мембраны синапса 1 к выделяемому

медиатору 1. Однако под влиянием квантов

медиатора здесь возникают кратковременные

конформационные перестройки постсинап-

тической мембраны. Синаптический контакт

2 обеспечивает передачу возбуждения на ин-

теграторный нейрон от безусловного раздра-

жителя. Выделяемый здесь медиатор 2 вызы-

вает выраженную ответную реакцию. Пред-

полагают, что возбуждения безусловного

происхождения, помимо чисто электричес-

ких эффектов возбуждения нейрона-мише-

ни,

ускоряют протоплазматические биохими-

514

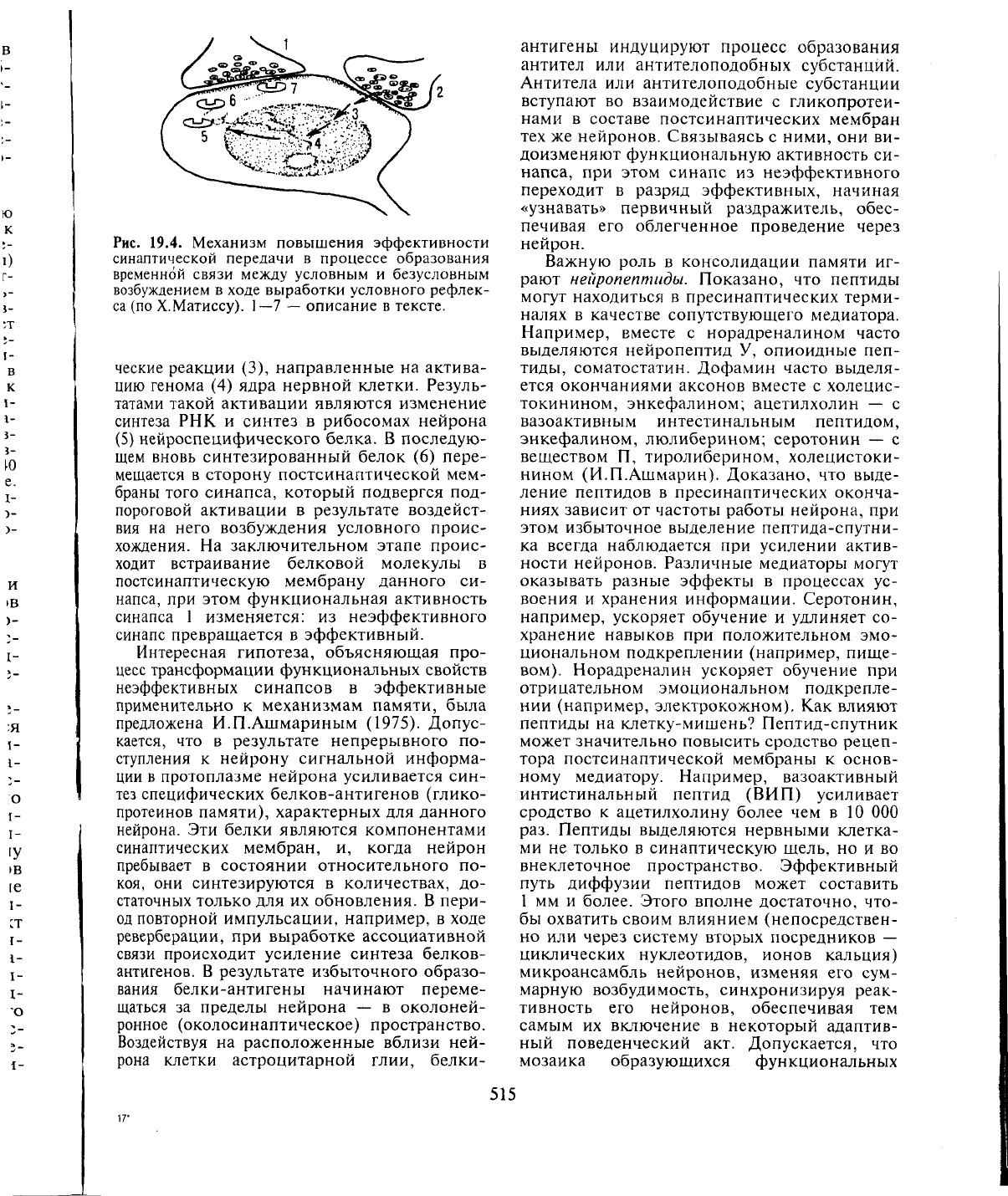

Рис.

19.4. Механизм повышения эффективности

синаптической передачи в процессе образования

временной связи между условным и безусловным

возбуждением в ходе выработки условного рефлек-

са (по Х.Матиссу). 1—7 — описание в тексте.

ческие реакции (3), направленные на актива-

цию генома (4) ядра нервной клетки. Резуль-

татами такой активации являются изменение

синтеза РНК и синтез в рибосомах нейрона

(5) нейроспецифического белка. В последую-

щем вновь синтезированный белок (6) пере-

мещается в сторону постсинаптической мем-

браны того синапса, который подвергся под-

пороговой активации в результате воздейст-

вия на него возбуждения условного проис-

хождения. На заключительном этапе проис-

ходит встраивание белковой молекулы в

постсинаптическую мембрану данного си-

напса, при этом функциональная активность

синапса 1 изменяется: из неэффективного

синапс превращается в эффективный.

Интересная гипотеза, объясняющая про-

цесс трансформации функциональных свойств

неэффективных синапсов в эффективные

применительно к механизмам памяти, была

предложена И.П.Ашмариным (1975). Допус-

кается, что в результате непрерывного по-

ступления к нейрону сигнальной информа-

ции в протоплазме нейрона усиливается син-

тез специфических белков-антигенов (глико-

протеинов памяти), характерных для данного

нейрона. Эти белки являются компонентами

синаптических мембран, и, когда нейрон

пребывает в состоянии относительного по-

коя,

они синтезируются в количествах, до-

статочных только для их обновления. В пери-

од повторной импульсации, например, в ходе

реверберации, при выработке ассоциативной

связи происходит усиление синтеза белков-

антигенов. В результате избыточного образо-

вания белки-антигены начинают переме-

щаться за пределы нейрона — в околоней-

ронное (околосинаптическое) пространство.

Воздействуя на расположенные вблизи ней-

рона клетки астроцитарной глии, белки-

антигены индуцируют процесс образования

антител или антителоподобных субстанций.

Антитела или антителоподобные субстанции

вступают во взаимодействие с гликопротеи-

нами в составе постсинаптических мембран

тех же нейронов. Связываясь с ними, они ви-

доизменяют функциональную активность си-

напса, при этом синапс из неэффективного

переходит в разряд эффективных, начиная

«узнавать» первичный раздражитель, обес-

печивая его облегченное проведение через

нейрон.

Важную роль в консолидации памяти иг-

рают нейропептиды. Показано, что пептиды

могут находиться в пресинаптических терми-

налях в качестве сопутствующего медиатора.

Например, вместе с норадреналином часто

выделяются нейропептид У, опиоидные пеп-

тиды, соматостатин. Дофамин часто выделя-

ется окончаниями аксонов вместе с холецис-

токинином, энкефалином; ацетилхолин — с

вазоактивным интестинальным пептидом,

энкефалином, люлиберином; серотонин — с

веществом П, тиролиберином, холецистоки-

нином (И.П.Ашмарин). Доказано, что выде-

ление пептидов в пресинаптических оконча-

ниях зависит от частоты работы нейрона, при

этом избыточное выделение пептида-спутни-

ка всегда наблюдается при усилении актив-

ности нейронов. Различные медиаторы могут

оказывать разные эффекты в процессах ус-

воения и хранения информации. Серотонин,

например, ускоряет обучение и удлиняет со-

хранение навыков при положительном эмо-

циональном подкреплении (например, пище-

вом).

Норадреналин ускоряет обучение при

отрицательном эмоциональном подкрепле-

нии (например, электрокожном). Как влияют

пептиды на клетку-мишень? Пептид-спутник

может значительно повысить сродство рецеп-

тора постсинаптической мембраны к основ-

ному медиатору. Например, вазоактивный

интистинальный пептид (ВИП) усиливает

сродство к ацетилхолину более чем в 10 000

раз.

Пептиды выделяются нервными клетка-

ми не только в синаптическую щель, но и во

внеклеточное пространство. Эффективный

путь диффузии пептидов может составить

1 мм и более. Этого вполне достаточно, что-

бы охватить своим влиянием (непосредствен-

но или через систему вторых посредников —

циклических нуклеотидов, ионов кальция)

микроансамбль нейронов, изменяя его сум-

марную возбудимость, синхронизируя реак-

тивность его нейронов, обеспечивая тем

самым их включение в некоторый адаптив-

ный поведенческий акт. Допускается, что

мозаика образующихся функциональных

515

групп нейронов, подвергнутых нейрохими-

ческому воздействию пептидов, может быть

одним из механизмов оперативного функци-

онального объединения нервных клеток в

ходе обучения, в явлениях памяти.

Прямые доказательства участия пептидов

в механизмах памяти можно получить, кон-

тролируя их выделение во внеклеточное про-

странство по показателям изменения хими-

ческого состава цереброспинальной жидкос-

ти у животных при обучении. Несомненный

интерес представляют опыты с АКТГ, мела-

ноцитстимулирующим гормоном, вазопрес-

сином. Как выяснилось, они обладают спо-

собностью стимулировать запоминание при

введении извне (И.П.Ашмарин, Р.И.Крути-

ков).

Заметно улучшают обучение и память

эндогенные опиатные пептиды — эндорфи-

ны и энкефалины.

После открытия способа кодирования ге-

нетической информации в ДНК (генетичес-

кой памяти) и успешного изучения иммуно-

логической памяти были предприняты по-

пытки обнаружить молекулярные основы

нейронной памяти — возможного нервного

субстрата энграммы. В частности, открытие

структурных изменений нейронов в ходе

формирования энграммы дало основание

предполагать ключевую роль синтеза белка в

консолидации памяти, т.е. в переводе инфор-

мации из кратковременной в долговремен-

ную форму ее хранения.

Известна молекулярная гипотеза памяти

П.К.Анохина (1968), согласно которой био-

химические процессы, протекающие на уров-

не протоплазмы, вызывают динамические из-

менения генома нейрона, вызывая пере-

стройку кода РНК, следствием чего является

синтез адекватных для данной ситуации

новых молекул белка, являющихся храните-

лем полученной информации. Допускают,

что белковая молекула, в структуру которой

вводится следовой отпечаток изменений мо-

лекул РНК, становится чувствительной к

специфическому «узору» входного импульс-

ного потока, что обеспечивает процесс его

идентификации — узнавания (Х.Хиден).

Хотя механизмы долговременной памяти

изучены недостаточно, гипотезы, акцент в

которых делается на изменениях белкового

обмена нейрона в качестве обязательного ус-

ловия запоминания (консолидации памяти),

в целом подтверждаются. Так, при угнетении

механизмов, регулирующих синтез нейроспе-

цифических белков, выработанные условные

рефлексы при простых формах обучения со-

храняются лишь на протяжении нескольких

минут. Несомненные данные об участии в

механизмах памяти получены в отношении

двух мозгоспецифических белков: S-100 и

14-3-2,

содержание которых при обучении

увеличивается, особенно в гиппокампе (бе-

лок

S-100)

и в коре головного мозга (белок

14-3-2).

Поскольку подавление синтеза белка

не влияет на кратковременную память,

можно считать, что механизмы кратковре-

менной и долговременной памяти различны.

Таким образом, изменение белкового ме-

таболизма нейрона является решающим зве-

ном сложнейшей цепи процессов формиро-

вания и закрепления следов памяти — энг-

раммы. Следовательно, долговременную па-

мять можно называть структурной памятью.

Г.

Роль отдельных структур головного моз-

га в формировании памяти. В ходе обучения

запоминание осуществляется с помощью раз-

личных структур мозга, включающих два

уровня: 1) неспецифический (общемозговой) —

стволовая ретикулярная формация, гипотала-

мус,

ассоциативный таламус, гиппокамп и

лобная кора; 2) модально-специфический (ре-

гиональный) — различные отделы новой

коры большого мозга, за исключением лоб-

ной коры. Мозговая кора — основной суб-

страт модуляции памяти. Необходимо отме-

тить,

что разрушение корковых структур

может вызвать расстройство памяти за счет

нарушения разных процессов: либо запоми-

нания, либо сохранения, либо воспроизведе-

ния. Височная кора участвует в запечатлении

и хранении образной информации. При на-

рушении работы лобных долей затрудняется

организация действий, отмечается повышен-

ная отвлекаемость, наклонность к повтор-

ным стереотипным реакциям на предъявляе-

мые раздражители.

Значительная роль в механизмах памяти

отводится гиппокампу. Он является зоной

конвергенции условных и безусловных сти-

мулов, где мотивационное возбуждение гипо-

таламуса сопоставляется с информацией, по-

ступающей из внешней среды через перего-

родку. Гиппокамп, с одной стороны, играет

роль селективного входного фильтра, выде-

ляя насущные стимулы, подлежащие хране-

нию в долговременной памяти, устраняя ре-

акции на посторонние для данного момента

стимулы; с другой стороны, гиппокамп из-

влекает из памяти следы под влиянием моти-

вационного возбуждения. Роль гиппокампа в

обеспечении механизмов памяти иллюстри-

руется клиническим наблюдением эффектов,

возникших после его двустороннего удаления

по поводу эпилепсии. Описан случай, когда

прооперированный больной потерял способ-

ность к запоминанию новой информации.

516

При этом не было обнаружено нарушений

личности, каких-либо интеллектуальных рас-

стройств, расстройств памяти на события

минувших дней. Повторно больной был об-

следован спустя 28 лет (!) после операции.

В отчете было отмечено: «Больной... не зна-

ет, где он живет, кто за ним ухаживает, что

он ел в последний раз... В то же время у него

сохраняются обрывки воспоминаний... к

числу его любимых занятий относятся крос-

сворды и телевизор».

Ретикулярная формация оказывает акти-

вирующее влияние на структуры, участвую-

щие в фиксации и воспроизведении следов

памяти (энграмм). Она также включается в

процессы формирования энграмм. Угнетение

ее функций (например, нейрофармакологи-

ческими средствами) сопровождается нару-

шением процесса консолидации памяти.

Таламокортикальная система способствует

организации кратковременной памяти, при

нарушении дорсомедиального и вентролате-

рального ядер таламической области затруд-

няются усвоение нового материала и сохра-

нение ранее заученной информации. Влия-

ние указанных ядер связывают с ослаблением

их активирующего влияния на лобные отде-

лы коры. В лобную кору основная информа-

ция поступает по двум путям: от сенсорных

проекционных зон и через ассоциативные

ядра таламуса. Оба потока импульсов в лоб-

ных долях обрабатываются и служат основой

их специфической деятельности, связанной с

формированием общих программ поведения

и команд для ближайших подкорковых

структур.

Хотя имеется специализация отдельных

структур в запоминании, хранении информа-

ции, в выработке адаптивных навыков, мозг

работает

как единое целое. Об этом свиде-

тельствуют, например, результаты опыта

Г.Джаспера, в котором обезьяна обучалась

передней конечностью выключать

по условному сигналу электрический ток,

оказывающий болевое воздействие на кожу.

Если «обученную» конечность зафиксиро-

вать,

процесс выключения тока по условно-

му сигналу немедленно начинает обеспечи-

ваться задней, т. е. «необученно й»,

конечностью.

Попытки локализовать энграмму в мозге

млекопитающих дали два основных результа-

та, которые лишь на первый взгляд кажутся

противоречивыми. Во-первых, оказалось, что

почти все корковые и подкорковые отделы

головного мозга могут участвовать в запоми-

нании, т.е. следы памяти не накапливаются в

одной четко определенной его области. Наи-

более яркое свидетельство этого — сохране-

ние у людей и животных даже с обширными

повреждениями мозга удивительной способ-

ности к научению и запоминанию. Во-вто-

рых, выявлено, что различные процессы па-

мяти, вовлекая в этот процесс конкретную

популяцию нейронов, не влияют на следы

памяти, связанные с участием этой же попу-

ляции нейронов в формировании иной раз-

новидности научения. Следовательно, меха-

низмы памяти, реализуемые нейронными

комплексами обширных областей мозга, в

своем существенном проявлении являются

механизмами исключительно высокоспеци-

фичными.

19.2.6.

ТОРМОЖЕНИЕ УСЛОВНЫХ

РЕФЛЕКСОВ

Изучение процессов торможения выявило

две их формы — врожденные и приобретен-

ные.

А. Врожденные формы торможения —

внешнее и запредельное торможение.

1.

Внешнее

торможение — это торможе-

ние,

которое проявляется в ослаблении или

прекращении наличной условнорефлектор-

ной реакции при действии какого-либо по-

стороннего раздражителя. Например, если на

фоне реализации условной реакции подать

посторонний сигнал (звук, свет и др.) сред-

ней силы, то это вызывает появление ориен-

тировочно-исследовательского рефлекса, ко-

торый ослабляет или прекращает наличную

условнорефлекторную деятельность. Этот

рефлекс, возникающий на изменение внеш-

ней среды, рефлекс на новизну, И.П.Павлов

называл рефлексом «что такое?». Он состоит

в настораживании и подготовке организма на

случай внезапно возникающей необходимос-

ти к действию. С повторением реакция на

этот сигнал ослабевает и исчезает.

По характеру влияния посторонних раз-

дражителей на условнорефлекторную дея-

тельность они были разбиты на две группы

—

гаснущего тормоза и постоянного тормоза.

Гаснущий тормоз — это посторонний сигнал,

который с повторением его действия теряет

свое тормозящее влияние, так как не имеет

существенного значения для организма.

В обыденной жизни на человека действует

масса посторонних сигналов, на которые он

сначала обращает внимание, а затем переста-

ет их замечать. Постоянный тормоз — это

такой посторонний раздражитель, который с

повторением не теряет своего тормозящего

действия. Сюда относят болевые раздражите-

517

ли,

раздражения от переполненных внутрен-

них органов (кишечника, мочевого пузыря и

др.).

Эти раздражители имеют существенное

значение для человека и требуют от него

принятия решительных мер к их устранению.

Механизм внешнего тормо-

жения. Согласно И.П.Павлову, посторон-

ний сигнал сопровождается появлением в

коре большого мозга нового очага возбужде-

ния, вне дуги условного рефлекса (отсюда и

название — внешнее торможение), который

при средней силе раздражения оказывает уг-

нетающее влияние на текущую условнореф-

лекторную деятельность по механизму отри-

цательной индукции (доминанты). Внешне

это похоже на реципрокное торможение.

При этом имеет место срочное замещение

одной целостной деятельности другой, более

актуальной на данный момент.

2.

Запредельное (охранительное) тормо-

жение возникает при действии на корковые

клетки чрезвычайно сильных или длительных

условных раздражителей. Между силой ус-

ловного раздражителя и величиной ответной

реакции имеется определенное соответствие

(«закон силы»): чем сильнее условный сиг-

нал, тем сильнее условнорефлекторная реак-

ция. Однако закон силы сохраняется до

определенной величины, выше которой эф-

фект начинает уменьшаться, несмотря на

увеличение силы или частоты раздражения.

При чрезмерной силе условного сигнала эф-

фект его действия может полностью исчез-

нуть.

Эти факты позволили И.П.Павлову ут-

верждать, что корковые клетки имеют предел

работоспособности. Поскольку появление

указанного торможения не требует специаль-

ной выработки, оно по своей природе явля-

ется безусловнорефлекторным.

Б.

Приобретенное (внутреннее, или услов-

ное) торможение уловных рефлексов требует

выработки. Отсюда название — условнореф-

лекторное торможение. Согласно И.П.Пав-

лову, оно локализовано в пределах («внутри»)

центральных структур условнорефлекторного

акта. Внутренне заторможенные условные

рефлексы называют также отрицательными

условными рефлексами. Различают следую-

щие виды условного торможения: угасатель-

ное,

дифференцировочное, условный тормоз

и запаздывательное.

1.

Угасательное торможение. В лаборато-

рии И.П.Павлова было обнаружено, что по-

вторное неподкрепление условных сигналов

вызывает ослабление и устранение эффектов

выработанного ранее положительного реф-

лекса. Через некоторое время он может вос-

становиться. Скорость угасания зависит от

интенсивности условного стимула и биологи-

ческой значимости подкрепления: чем они

значительнее, тем труднее совершается угаса-

ние положительного рефлекса. В обыденной

жизни этот процесс связан с забыванием

учебного материала, если он длительно не

повторяется, устранением вредных привы-

чек, навыков и др. Если во время действия

условного угасательного рефлекса подейство-

вать посторонним сигналом, возникает ори-

ентировочно-исследовательский рефлекс,

который ослабляет угасательное торможение

и восстанавливает угасший ранее положи-

тельный рефлекс (явление растормажива-

ния).

2.

Дифференцировочное

торможение раз-

вивается в случае неподкрепления раздражи-

телей, близких к подкрепляющему сигналу.

Оно позволяет дифференцировать (разли-

чать) раздражители внешней среды. Напри-

мер,

если у собаки тон 500 Гц подкреплять

пищей, а тон 1000 Гц не подкреплять и их че-

редовать в течение одного опыта, то через не-

которое время животное начинает различать

оба сигнала: на тон 500 Гц возникает поло-

жительная условная реакция в виде движе-

ния к кормушке, поедания корма, слюноот-

деления, а на тон 1000 Гц животное отвора-

чивается от кормушки с пищей, слюноотде-

ления не наблюдается, т.е. отмечается отри-

цательный дифференцировочный рефлекс.

Таким способом можно добиться у животных

выработки тонкого различения запахов, зву-

ков и др. Например, собаки-ищейки различа-

ют несколько тысяч запахов. У людей в осно-

ве различения окружающего мира, обучения,

профессиональных навыков лежат процессы

дифференцировочного торможения. Чем

меньше различия между сигналами, тем труд-

нее идет выработка таких дифференцировоч-

ных рефлексов. Удается выработать у живот-

ных различение частот метронома — 100 и

104 уд/мин, тонов 1000 и 995 Гц, распознава-

ние геометрических фигур, на раздражение

различных участков кожи и др. Условное

дифференцировочное торможение при дейст-

вии посторонних сигналов средней силы

ослабевает и сопровождается явлением рас-

тормаживания.

3.

Запаздывательное торможение возни-

кает при отставлении подкрепления на

1 —

3 мин относительно начала действия услов-

ного сигнала. Постепенно появление поло-

жительной условной реакции сдвигается к

моменту подкрепления. Более длительное от-

ставление подкрепления у собак не удается.

В выработанном условном запаздывательном

рефлексе были выявлены две фазы — недея-

тельная и деятельная. Недеятельная фаза

связана с образованием запаздывательного

(внутреннего) торможения, так как этому

торможению присуще явление растормажи-

вания. Условный запаздывательный рефлекс

необычен тем, что он одновременно является

отрицательным (недеятельная фаза) и поло-

жительным (деятельная фаза) условным реф-

лексом. Выработка запаздывательного услов-

ного рефлекса наиболее трудна.

4.

Условный

тормоз возникает при добав-

лении к условному сигналу другого раздра-

жителя и неподкреплении этой комбинации.

Если условный сигнал подкреплять пищей,

то вскоре вырабатывается положительный

условный рефлекс. Например, условный сиг-

нал «свет» подкрепляют, а комбинацию «свет

и тон» не подкрепляют, превращая ее тем

самым в условный дифференцировочный

рефлекс. Теперь присоединение сигнала

«свет» к любому положительному условному

рефлексу усиливало последний, а присоеди-

нение «тона» — ослабляло. «Тон» стал улов-

ным тормозом для любого условного реф-

лекса.

Посторонний раздражитель при действии

условного тормоза вызывает растормажива-

ние,

что указывает на его отношение к внут-

реннему торможению.

Функциональные изменения при выработ-

ке положительных и отрицательных услов-

ных рефлексов (изменения возбудимости,

ЭЭГ и др.) имеют общие черты, так же как и

стадии формирования отрицательных реф-

лексов в общих чертах сходны с таковыми

положительных рефлексов. Было показано,

что образование отрицательных рефлексов не

только устраняло замыкательную связь, став-

шую неадекватной, но одновременно приво-

дило к образованию другой замыкательной

связи, противоположной по биологическому

значению.

Значение всех видов внутреннего торможе-

ния

условных рефлексов заключается в устра-

нении ненужной в данное время деятельнос-

ти — тонком приспособлении организма к

окружающей среде.

Механизм внутреннего торможения услов-

ных рефлексов изучен недостаточно.

19.3.

ДИНАМИКА КОРКОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Работами сотрудников И.П.Павлова была

показана способность условнорефлекторного

возбуждения и торможения к иррадиации,

концентрации и индукции. Иррадиацией на-

зывают распространение нервного процесса

на соседние нейроны. Способность нервных

процессов к обратной иррадиации, ведущая к

стягиванию их в исходном пункте, называет-

ся концентрацией. Примером иррадиации

возбуждения может служить явление генера-

лизации, наблюдаемое при выработке услов-

ного рефлекса. Период специализации услов-

ного рефлекса объяснили концентрацией

нервных процессов. Скорость иррадиации

условного возбуждения выше скорости его

концентрации: иррадиация длится несколько

секунд, а концентрация —

1 — 15

мин. Воз-

буждение в коре большого мозга может с

одного анализатора распространиться на дру-

гой (соседний). Значительное распростране-

ние (иррадиирование) возбуждения по голов-

ному мозгу вызывает нарушение ВНД чело-

века, связано с появлением аффектов некон-

тролируемой деятельности и может вызвать

развитие неврозов. Ослабление процессов

концентрации у человека вызывает наруше-

ние его способности «собраться с мыслями»,

концентрировать внимание на каком-либо

предмете, явлении. Современные данные о

работе мозга не подтверждают положения о

том, что явление иррадиации и концентра-

ции свойственно процессу торможения.

Под индукцией понимают явление «наведе-

ния» одним процессором другого. В условно-

рефлекторной деятельности были обнаруже-

ны те же формы индукции, которые ранее

были отмечены среди безусловнорефлектор-

ных процессов (например, в спинном мозге):

положительные и отрицательные, одновре-

менные (пространственные) и последова-

тельные (временные). Таким образом, изуче-

ние иррадиации, концентрации и индукции

нервных процессов показывает, что кору

большого мозга можно представить как ог-

ромный экран, на котором непрерывно на-

блюдаются процессы возбуждения и тормо-

жения, вступающие в различные отношения

друг с другом. Это дало основание сформули-

ровать положение о том, что кора большого

мозга представляет собой функциональную

мозаику, составленную из очагов возбужде-

ния и торможения, которые непрерывно ме-

няются по экстенсивности (распростране-

нию) и интенсивности (силе).

Закон силы для условных рефлексов может

нарушаться, при этом отмечен ряд стадий.

Поскольку они вначале обнаруживались при

переходе от бодрствования ко сну (засыпа-

нии),

постольку были названы переходными

(гипнотическими). В дальнейшем их выяви-

ли в экспериментах и без сонного торможе-

ния. Последовательность этих стадий при

углублении запредельного торможения в

коре большого мозга следующая: уравнитель-

ная,

парадоксальная, тормозная. При урав-

нительной стадии ответные реакции на силь-

ные и слабые положительные условные сиг-

налы уравниваются, при парадоксальной —

сильные сигналы дают меньшие ответы, чем

слабые, при тормозной стадии отсутствуют

ответные реакции на разные по силе положи-

тельные раздражители. Эти стадии реагиро-

вания живого субстрата ранее были открыты

Н.Е.Введенским на нервно-мышечном пре-

парате при изучении парабиоза. Помимо

этих стадий, И.П.Павловым была обнаруже-

на ультрапарадоксальная стадия, которая от-

ражала извращение эффектов на положи-

тельные и отрицательные условные сигналы:

положительные сигналы не вызывали услов-

норефлекторного слюноотделения, тогда как

дифференцировочные (отрицательные) сиг-

налы вызывали условнорефлекторное слюно-

отделение.

Переходные стадии наблюдаются у людей.

Так, при укладывании детей спать у них об-

наруживается ультрапарадоксальная стадия:

мать предлагает ребенку перед сном поесть, а

ребенок отворачивается, но если еду убира-

ют, то он начинает плакать и требовать ее.

Эти стадии отмечаются у больных, поэтому

часто их ответные реакции называют неаде-

кватными.

Таким образом, гипнотические стадии

имеют место при различных состояниях ор-

ганизма. При болезненных нарушениях (со-

матических, невротических, психических за-

болеваниях) они устойчивы, могут длиться

дни, месяцы и годы. При психических забо-

леваниях больной может отвечать на тихие

вопросы врача и не реагировать на те же во-

просы, задаваемые громко (парадоксальная

стадия). Конкретные механизмы развития

этих стадий неясны.

19.4.

АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА

Выживаемость организма зависит от степени

его приспособления к окружающей среде.

Она тем выше, чем совершеннее свойство

анализа и синтеза. «Под свойством анализа и

синтеза понимается способность нервной

системы анализировать, т.е. выделять из

внешней среды большее или меньшее коли-

чество раздражителей, действующих на орга-

низм, и синтезировать, т.е. объединять те из

них, которые в данный момент совпадают с

какой-либо его деятельностью» (И.П.Пав-

лов).

Кроме внешних сигналов, это свойство

относится и к возбуждениям, идущим от

внутренних органов; особенно большое зна-

чение имеют сигналы от органов речи.

19.4.1.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ АНАЛИТИКО-

СИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. Условный рефлекс проходит через ряд ста-

дий, главные из которых — генерация (син-

тез) и специализация (анализ).

Б.

Условнорефлекторное переключение.

В разных экспериментальных комнатах один

и тот же индифферентный сигнал у собаки

подкреплялся различными по биологической

значимости раздражителями — пищевыми и

оборонительными. Животные через некото-

рое время безошибочно реагировали в зависи-

мости от комнаты пищевым или оборонитель-

ным рефлексом. По существу животное имело

дело с комбинированными условными сигна-

лами: индифферентный сигнал плюс внешняя

обстановка. В качестве различающих момен-

тов («переключателей») в этих опытах была

разная обстановка помещений. В жизненных

ситуациях у людей можно найти много приме-

ров,

когда один и тот же сигнал в одних случа-

ях разрешает деятельность, в других

—

запре-

щает или переключает мозг с одной деятель-

ности на другую. Например, звонок в начале

урока информирует школьников о начале за-

нятия, а тот же звонок в конце урока воспри-

нимается как сигнал его окончания.

В.

Динамический стереотип. Это явление

наиболее выпукло подчеркивает системность

в деятельности коры большого мозга как

высшей формы аналитико-синтетической де-

ятельности. В опытах Э.А.Асратяна у собак

вырабатывали в определенной последова-

тельности условные рефлексы, например

звонок, метроном (60 уд/мин), шипение,

дифференцировка метронома (120 уд/мин),

свет, касалка (рис. 19.5).

После выработки и упрочения условных реф-

лексов, когда величина их условных эффектов

стала стабильной, применили в опыте вместо каж-

дого условного сигнала самый слабый условный

сигнал «свет». Казалось бы, должны были полу-

чить условный эффект, свойственный эффекту

условного сигнала на «свет», в действительности

получили такие эффекты, как будто действовали

звонком, метрономом (60 уд/мин), шипением и

другими условными сигналами стереотипа. Оче-

видно, условный сигнал («свет») сыграл здесь

роль провоцирующего агента. В коре произошло

связывание между всеми пунктами условных сиг-

налов, и достаточно было включить стереотип

«свет», как создавались условия для включения

последующих (подпороговая интеграция).

520