Северьянова Л.А. Основные аспекты патофизиологии эндокринной сис-темы

Подождите немного. Документ загружается.

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Курский государственный медицинский университет

Федерального агентства по здравоохранению

и социальному развитию»

Кафедра патофизиологии

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Учебное пособие для самостоятельной работы

студентов медицинского университета

Курск – 2006

2

УДК 616.43-092.18(075)

Печатается по решению

ББК 52.5:54.15 я73

редакционно-издательского

совета ГОУ ВПО КГМУ

Росздрава

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и

фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия

для студентов медицинских институтов и университетов.

Северьянова Л.А. Основные аспекты патофизиологии эндокринной сис-

темы. Учебное пособие для студентов медицинского университета. – Курск:

КГМУ, 2006. – 100 с.

Рецензенты:

член-корр. РАМН, проф. Г.В. Порядин – зав. кафедрой патофизиологии

Российского государственного медицинского университета

член-корр. РАМН, проф. А.В. Завьялов – зав. кафедрой нормальной фи-

зиологии Курского государственного медицинского университета.

Учебное пособие содержит новейшие данные по патофизиологии эндок-

ринной системы, в том числе еще не вошедшие в отечественную учебную лите-

ратуру, а также собственные разработки автора. Рекомендуется для студентов

медицинских и фармацевтических факультетов и для начинающих врачей.

Учебное пособие составлено в соответствии с утвержденной Минздравом

РФ программой по патофизиологии и действующим учебным планом для выс-

ших медицинских учебных заведений.

ISBN 5-7487-1097-8

ББК 52.5:54.15 я73

© Северьянова Л.А., КГМУ, 2006

3

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие вопросы физиологии эндокринной системы…………………….

4

2. Представление о диффузной нейроэндокринной системе.

Современное учение о регуляторных пептидах..…………....................

15

3. Патология эндокринной системы. Общие причины эндокринных

нарушений....………………………………………………………………

24

4. Патофизиология гипофиза……………………………………...................

27

5. Патофизиология эпифиза…………….…………………………………....

41

6. Патофизиология половых желез...……………………………...................

43

7. Патофизиология надпочечников...……………………………..................

50

8. Патофизиология тимуса…………………..……………………………….

62

9. Патофизиология щитовидной железы …………...………………………

64

10. Патофизиология паращитовидных желез и кальциевого обмена……..

77

11. Патофизиология поджелудочной железы и углеводного обмена……..

84

12. Полигландулярные эндокринопатии……………………………………

97

Литература………………………………………………………………….

99

4

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Эндокринная система – специализированная система гуморальной регу-

ляции функций. Гуморальная регуляция – взаимодействие между клетками,

тканями, органами и системами органов, осуществляемое биологически актив-

ными веществами (БАВ) через жидкие среды организма. Основой эффектов

БАВ является избирательная чувствительность к ним клеток-мишеней, которая

обусловлена наличием соответствующих рецепторов. В настоящее время со-

храняется деление БАВ на следующие группы: гормоны, гистогормоны и пара-

гормоны.

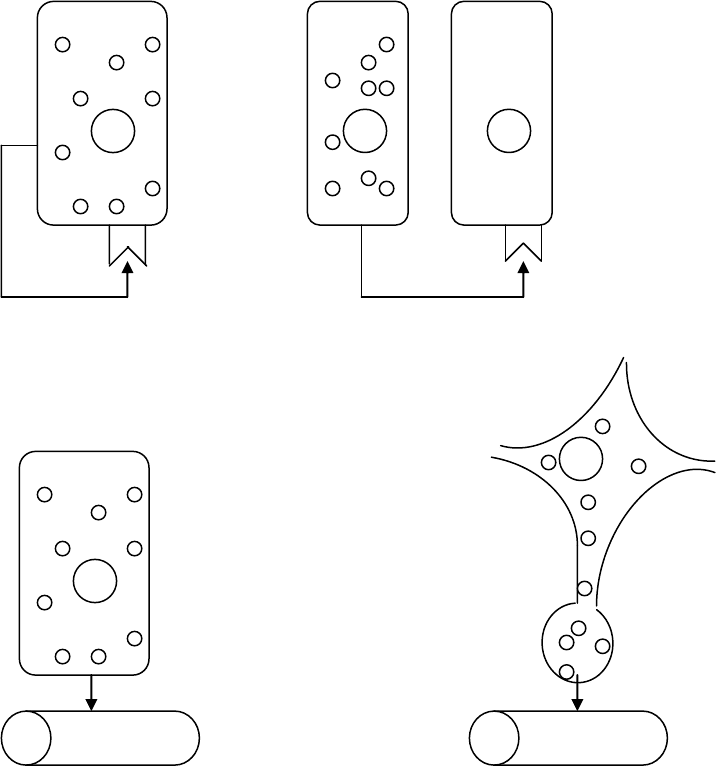

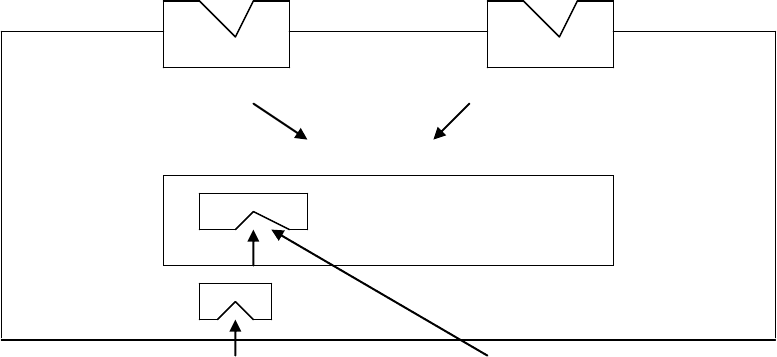

Основные типы действия биологически активных веществ на клетки-

мишени представлены на рис. 1.

А. Гормоны (истинные гормоны). Важнейшим свойством истинных гор-

монов считают их образование специализированными популяциями клеток, для

которых основной функцией является выделение секрета во внутреннюю среду

организма, т.е. функция внутренней секреции – эндокринная функция. При

этом выделяют следующие формы организации клеток.

1. Эндокринные железы как целые железистые органы, не имеющие вы-

водных протоков (в отличие от экзокринных желез) и выделяющие гормоны в

кровь.

2. Популяции эндокринных клеток, расположенные в различных органах и

тканях, для которых внутренняя секреция не является единственной функцией.

К этой группе относятся эндокринные клетки головного мозга, в первую оче-

редь гипоталамические нейроны, выделяющие рилизинг-факторы и нейрогор-

моны, и гастроинтестинальная система, имеющие общее происхождение – из

нейроэктодермы. Многие гормоны этой группы относят к регуляторным пепти-

дам.

Свойства истинных гормонов

1. Специфичность действия, проявляющаяся в том, что каждый гормон вы-

зывает строго определенный, характерный только для него эффект.

2. Высокая биологическая активность, проявлением которой служит эф-

фективность чрезвычайно низких концентраций гормона в плазме крови.

3. Выделение в циркулирующие жидкости организма и дистантный харак-

тер действия.

Б. Гистогормоны (тканевые гормоны). Имеют следующие характеристи-

ки:

1. Образуются в различных органах и тканях.

2. Осуществляют кратковременное действие, т.к. являются короткоживу-

щими соединениями.

5

3. Действуют локально через межклеточные контакты (паракринное дейст-

вие) и гуморально в пределах ткани, которая их продуцирует, или на близле-

жащие ткани.

Таким образом, гистогормоны обеспечивают быструю саморегуляцию тка-

невых процессов. Среди гистогормонов выделяют, как правило, две подгруппы:

Тканенеспецифические, обладающие более широким спектром физиологи-

ческого действия: вазоактивные кинины, биогенные амины (серотонин,

гистамин, аденозин), гепарин и др.

Тканеспецифические, отличающиеся более высокой специализацией мест-

ного действия: тканеспецифические факторы роста (эпидермиса, фибро-

бластов и др.).

Рис. 1. Типы действий биологически активных веществ на клетки-мишени.

В. Парагормоны – биологически активные метаболиты, не имеющие спе-

цифического происхождения, т.е. образующиеся в различных тканях и органах.

аутокринный

паракринный

кровь

эндокринный

нейроэндокринный

кровь

6

Они могут приобретать роль специфических внешних регуляторов в отношении

различных функций: например, углекислота активирует нейроны бульбарного

дыхательного центра, ионы кальция участвуют в регуляции секреторного про-

цесса в железистых клетках и выделения медиаторов нервными окончаниями.

В настоящее время наиболее общепринятым является следующий перечень

эндокринных желез и органов с инкреторной функцией (табл. 1).

Таблица 1

Органы, ткани и клетки с эндокринной функцией

№

Структуры

Ткань, клетки

Гормоны

1.

Гипоталамус

Нервные клетки

мелкоклеточных струк-

тур

заднего гипоталамуса

Нервные клетки

крупноклеточных ядер

переднего гипоталамуса

Гипоталамические нейрогормоны:

а) Либерины: кортиколиберин, тиро-

либерин, люлиберин, фоллиберин,

соматолиберин, пролактолиберин, ме-

ланолиберин.

б) Статины: пролактостатин, мелано-

статин, соматостатин.

Вазопрессин, окситоцин.

2.

Гипофиз

А. Аденогипофиз

Б. Нейрогипофиз

Кортикотрофы

Гонадотрофы

Тиреотрофы

Соматотрофы

Лактотрофы

Питуициты

Кортикотропин, меланотропин

Фоллитропин, лютропин

Тиреотропин

Соматотропин

Пролактин

Вазопрессин, окситоцин

3.

Надпочечники

А. Корковое веще-

ство

Б. Мозговое веще-

ство

Клубочковая зона

Пучковая зона

Сетчатая зона

Хромафинные клетки

Минералкортикоиды

Глюкокортикоиды

Половые стероиды: андрогены, эстро-

гены

Андреналин, норадреналин

4.

Щитовидная желе-

за

Фолликулярные тирео-

циты

К - клетки

Трийодтиронин, тетрайодтиронин

Кальцитонин, катакальцин,

Ко-кальцигенин

5.

Околощитовидные

железы

Главные клетки

К-клетки

Паратирин

Кальцитонин

6.

Эпифиз

Пинеоциты

Мелатонин

7.

Поджелудочная

железа

Островки Лангерганса:

Альфа-клетки

Бета-клетки

Дельта-клетки

Глюкагон

Инсулин

Соматостатин

8.

Половые железы

А. Семенники

Б. Яичники

Клетки Лейдига

Клетки Сертоли

Клетки гранулезы

Желтое тело

Тестостерон

Эстрогены, ингибин

Эстрадиол, эстрон, прогестерон

Прогестерон

7

Органы с инкреторной функцией клеток

1.

Плацента

Синцитиотрофобласт

Цитотрофобласт

Хорионический гонадотропин, про-

лактин

Эстриол, прогестерон

2.

Тимус

Тимоциты

Тимозин, тимопоэтин

3.

Почка

ЮГА

Интерстиций

Канальцы

Ренин

Эритропоэтин

Кальцитриол

4.

Сердце

Миоциты предсердий

Атриопептид, соматостатин, ангиотен-

зин-II

Организация эндокринной функции

Каждая эндокринная функция – сложноорганизованная система, вклю-

чающая следующие процессы.

I. Биосинтез гормонов

Известны два основных типа генетического контроля синтеза гормонов:

1. Прямой контроль – синтез в полисомах предшественников белково-

пептидных гормонов, характеризующийся схемой: ген → мРНК → прогормон

→ гормон.

2. Опосредованный контроль по схеме: гены → мРНК → фермент →

гормон.

Этой схеме соответствует нерибосомальный синтез стероидных гормонов

и производных аминокислот.

В соответствии с химическим строением гормоны разделяют в настоящее

время на 4 группы:

белки и пептиды;

производные аминокислот;

стероиды;

простагландины.

II. Секреция

Секреция многих гормонов осуществляется импульсно, дискретными пор-

циями. При этом секреторный процесс может включать различные механизмы.

1. Освобождение гормона из секреторных гранул, происходящее с исполь-

зованием энергии АТФ и при участии ионов кальция (белково-пептидные гор-

моны, катехоламины).

2. Освобождение из белковосвязанной формы (тиреоидные гормоны).

3. Экзоцитоз (эмиоциоз) по схеме: миграция гранул, содержащих гормон, к

мембране клетки → растворение мембраны в месте контакта → прорыв содер-

жимого гранулы в межклеточное пространство → диффузия в капилляры.

4. Диффузия через плазматические мембраны (стероидные гормоны).

8

III. Транспорт гормонов кровью

Происходит в двух формах: свободной и связанной. В отношении транспор-

та в связанной форме выделяют:

1. Специфическое связывание со специальными транспортными белками

(например, транскортин транспортирует глюкокортикоиды, секс-

стероидсвязывающий глобулин – половые стероиды).

2. Неспецифическое связывание – связывание с гамма-глобулинами, ад-

сорбция на эритроцитах.

Биологическое значение связывания:

предотвращение чрезмерного гормонального эффекта;

создание биологического резерва гормона;

защита гормона от быстрой инактивации;

защита гормона от быстрого выведения.

IV. Взаимодействие гормона с клеткой-мишенью

Взаимодействие гормона с клеткой-мишенью включает процесс рецепции

и трансдукции.

Рецепция. Основана на существовании на поверхности или внутри клетки

специальных веществ (в частности, олигопептидов), обладающих высокой из-

бирательной чувствительностью (аффинностью) к сигнальной молекуле-

лиганду.

Трансдукция. Образование комплекса гормон – рецептор инициирует ак-

тивацию внутриклеточных процессов, обеспечивающих в конечном итоге ответ

клетки, обусловленный ее спецификой. Это явление получило название транс-

дукции биологического сигнала в клеточный ответ.

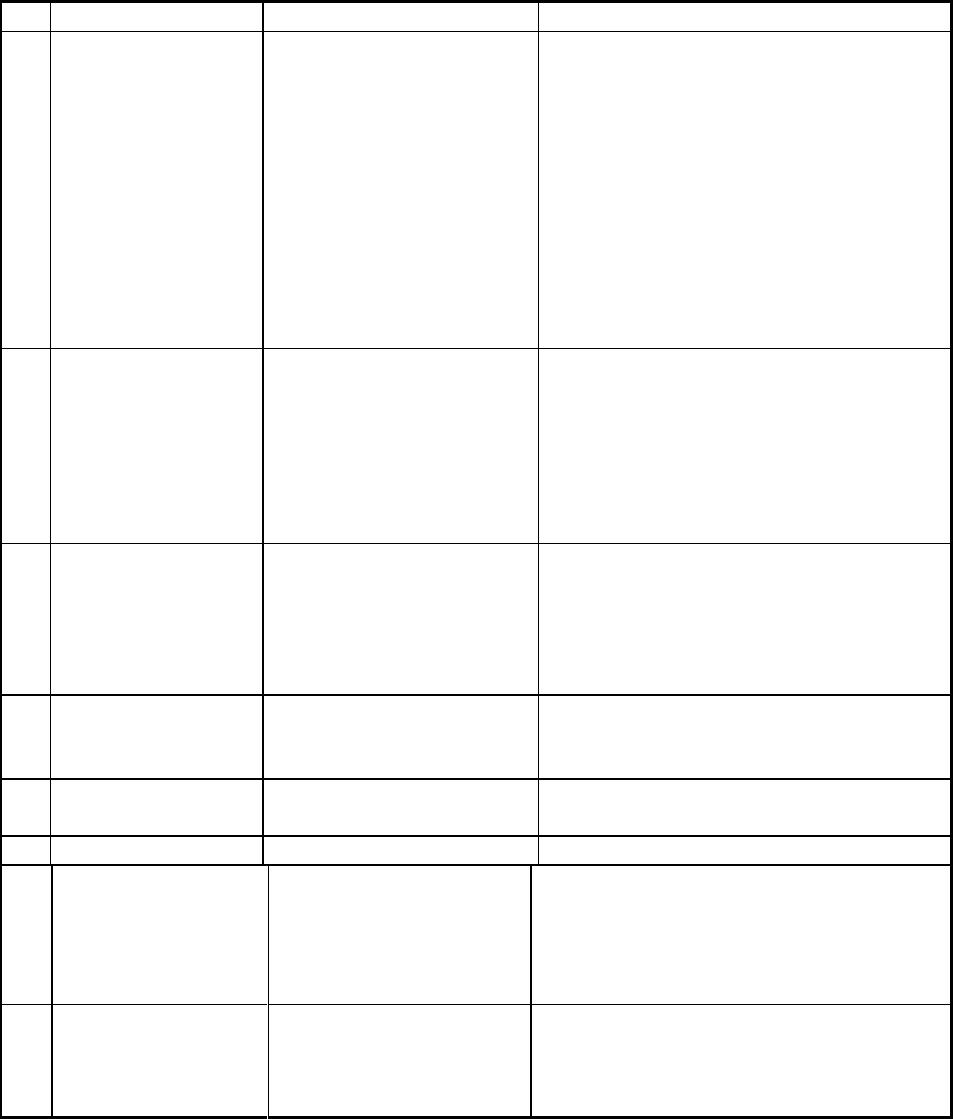

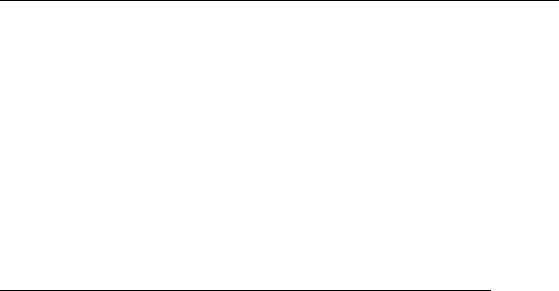

В зависимости от локализации рецепторов различают два основных типа

взаимодействия: мембранный (контактный, внеклеточный) и внутриклеточ-

ный, включающий, в свою очередь, два варианта: цитозольный и ядерный

(рис. 2).

1. Мембранный тип рецепции характерен для белковых и полипептидных

гормонов, для которых мембрана клеток непроницаема. Последовательность

взаимодействий при этом: взаимодействие гормона и рецептора → образование

активного комплекса "гормон + рецептор" → активация соответствующего

фермента, включающего определенную систему вторичных (вторых) посредни-

ков, которые обеспечивают формирование ответа клетки на сигнал (гормон).

Известны следующие системы вторых посредников (мессенджеров).

А. Системы циклических нуклеотидов. Последовательность событий: ак-

тивный комплекс "гормон + рецептор" → активация аденилатциклазы (или

гуанилатциклазы) → образование из АТФ (или ГТФ) циклического АМФ (или

цГМФ) → активация соответствующих протеинкиназ → фосфорилирование и

активация белков клетки. Прекращение эффекта обеспечивается инактивацией

циклических нуклеотидов (фермент фосфодиэстераза) и их вымыванием из

клетки. Циклический АМФ является вторичным мессенджером для АКТГ,

9

ФСГ, ЛГ, ТТГ, паратгормона, кальцитонина, цГМФ – для окситоцина, атриаль-

ного натрийуретического пептида и некоторых других гормонов.

Рис. 2. Виды рецепции клеткой биологических сигналов.

Б. Фосфатидилинозитоловый цикл. Последовательность взаимодействий:

активный комплекс "гормон + рецептор" → активация фосфоинозитдиэстеразы

(фосфолипазы С) через комплекс с протеином G → гидролиз фосфатидилино-

зитола 4,5-дифосфата → образование инозитол-1,4,5-трифосфата и диацилгли-

церола. Дальнейшая организация активного ответа клетки реализуется сле-

дующими двумя механизмами:

Инозитол-1,4,5-трифосфат → выход ионов кальция из эндоплазматиче-

ского ретикулума → образование активного комплекса "кальций + кальмоду-

лин" (рецепторный белок для кальция) → активация "кальций + кальмодулин"-

зависимой протеинкиназы → фосфорилирование белков клетки.

Диацилглицерол с участием ионов кальция → активация протеинкиназы

С → образование эйкозаноидов и модуляция активности ионных каналов.

В. Тирозиновые протеинкиназы. Схема взаимодействий: образование ком-

плекса "гормон + рецептор" → аллостерическая активация внутриклеточного

белкового домена рецептора, обладающего протеинкиназной активностью →

аутофосфорилирование тирозинкиназы → фосфорилирование клеточных бел-

ков.

2. Внутриклеточный тип рецепции.

А. Цитозольный тип внутриклеточной рецепции. Характерен для стеро-

идных гормонов, проникающих через мембрану клеток. Схема взаимодействия:

Факторы роста

Пептидные гормоны

I. Внеклеточная рецепция

тирозинкиназа

вторичные

мессенджеры

протеинкиназы

синтез мРНК

стероидные гормоны

II. Внутриклеточная рецепция

тиреоидные гормоны

10

образование активного комплекса "гормон + рецептор" → транслокация ком-

плекса в ядро клетки и связывание с хроматиновым рецептором → избиратель-

ная инициация транскрипции мРНК → изменение белкового синтеза.

Б. Ядерный тип внутриклеточной рецепции установлен для тиреоидных

гормонов. Внутриклеточные рецепторы локализованы в ядре клетки и связаны

с хроматином. Связывание рецепторов с тиреоидными гормонами усиливает

экспрессию генетической информации с усилением синтеза специфической

мРНК, кодирующей ферментные белки соответствующего биологического от-

вета.

Виды ответов клеток на воздействие гормонов

Выделяют следующие проявления воздействия гормонов на клетку-

мишень:

1) изменение синтеза и активности ферментов внутри клетки;

2) изменение проницаемости клеточных мембран;

3) влияние на регуляторный аппарат клеток (на число и аффинность рецеп-

торов);

4) модуляция нервных влияний на клетки-мишени.

Основные типы гормональных эффектов

1. Метаболический эффект, состоящий в характерном для каждого гормона

изменении обмена веществ. Является практически универсальным.

2. Морфокинетическое действие, проявляющееся в выраженном влиянии

гормона на процессы роста и развития тканей (морфогенеза). В наибольшей

степени присущ тиреоидным гормонам и гормону роста.

3. Кинетическое (пусковое) действие, состоящее в активации функции, ко-

торая без этого влияния не осуществляется или резко ослабевает. Классическим

примером этого типа действия служат эффекты тропных гормонов гипофиза.

4. Корригирующее действие проявляется в отношении функции, которая

вполне может осуществляться без действия гормона, но им регулируется (при-

мер: регулирующее действие адреналина на функцию сердца).

5. Пермиссивное (разрешающее, позволяющее) действие, состоящее в своей

сущности в изменении уровня реактивности клетки и модуляции ее ответа на

сигнальное воздействие. Проявляется при подпороговых концентрациях гормо-

на (пример: действие кортизола в отношении адреналина).

V. Инактивация гормонов

В этом конечном этапе любой эндокринной функции принимают участие

обменные процессы, протекающие при использовании гормона в реагирующих

тканях (активация, реактивация, взаимопревращения), т.е. периферические пре-

вращения и катаболизм, а также специальные процессы инактивации, происхо-

дящие для многих гормонов в печени (катаболизм стероидных гормонов, дейо-

дирование тиреоидных гормонов и образование эфиров с глюкуроновой и сер-