Сборник докладов 56-й международной молодежной научно-технической конференции Молодёжь-наука-инновации, 26-27, ноября 2008 г

Подождите немного. Документ загружается.

319

т.п. Это требует от профессионального переводчика не только языковой, но и речевой ком-

петенции.

Переводчик - профессия сложная. Основное требование, предъявляемое к представите-

лям этой профессии, - хорошая память и быстрая реакция. Необходимо уметь владеть ситуа-

цией, в любой момент переключаться на новую тему, обсуждение которой происходит во

время встречи. Переводчик должен ориентироваться в круге обсуждаемых вопросов. Пред-

ставитель данной профессии также должен быть в некоторой степени психологом.

Кроме того, переводчик должен обладать такими качествами, как коммуникабельность,

открытость. Не секрет, что иногда сложно найти общий язык даже людям, общающимся на

одном языке. Переводчику же необходимо установить контакт с иностранцами, у которых и

мышление несколько другое.

У профессионального переводчика обязательно должно быть стремление учиться чему-

то новому. Если опираться только на те знания, которые человек приобрел в вузе, накопил за

какой-то определенный промежуток времени, ничего не получится. Не будет прогресса,

движения вперед, новых достижений. Любой язык - живой организм, он изменяется, разви-

вается.

Профессия переводчика, как никакая другая, оказалась подвержена изменениям в ре-

зультате стремительного развития глобализации, причем в лучшую сторону. Расстояния и

национальные границы стираются, а многоязычие остается. Индустрия перевода стала ча-

стью системы международной связи, развитие которой, как следствие глобализации, идет

чрезвычайно быстро в последние годы.

Переводчик – это профессия, которая будет востребована всегда и везде: в сфере услуг,

на производственных предприятиях, в торговых фирмах: словом, там, где работают с ино-

странными партнерами.

Иностранный язык - уверенность в завтрашнем дне. Со знанием языка открыты множе-

ство возможностей - домашний перевод, репетиторство, услуги персонального гида и пере-

водчика, которые всегда высоко ценятся.

Литература

1. Павленко Ю. В. Культурно-языковые противоречия глобализации // Зеркало недели. 2004. № 32.

2. Палажченко П. Р. Диалог культур в языковом пространстве мира // Диалог культур в языковом про-

странстве мира. 2004. № 6.

3. Подстрахова, А. В. Проблемы регионального варьирования языков в эпоху глобализации. 2006. -№8.

4. Образование и культура России в изменяющемся мире. Новосибирск. 2007, с. 61-63.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Мордашев Роман Валерьевич

Дальневосточный государственный технический университет г. Владивосток

Научный руководитель – Хиль Т.А.

1geb1@mail.ru

В настоящее время тема языка в современном мире стала менее актуальной для ны-

нешней молодежи. Все большей популярностью пользуются такие области, как мода, техни-

ческий прогресс, кухня различных стран мира, кино, музыка; при этом постепенно забывает-

ся роль языка и утрачивается его значение. Давайте рассмотрим каждую ступень человече-

ской жизни для того, чтобы понять это.

Буквально с самых первых секунд нашей жизни мы сталкиваемся с языком, при этом не

понимая ни слова. Наше первое «гу-гу» или «ма» обращено к самому близкому человеку, к

маме, как потребность эмоционального контакта. С возрастом функции и роль языка возрас-

320

тают для каждого человека без исключения. Каждый день мы входим в мысленный диалог с

самим собой, разговариваем с близкими людьми или делимся новостями с сотрудниками по

работе, непроизвольно читаем очередную рекламу, даже не пытаясь найти в ней смысла, все

это является определенной языковой функцией и несет в себе смысл.

Следует помнить, что природа, создавшая человека, позаботилась о трех механизмах

языковой способности: субъект решает, что он передает другим, что сохранит в мыслях

только для себя. Особая роль принадлежит памяти, которая не только хранит в себе события,

образы, слова, тексты, значения слов и их оттенки, даже запахи, но и подает с огромной ско-

ростью и точностью нужное слово в процессе речи. Память обеспечивает и понимание слов,

значений, их сочетаемости, ибо понимание текста – это узнавание хранящихся языковых

знаков. [1].

Если попытаться представить, что на самом раннем этапе развития человечества люди

не воспользовались своей способностью к общению, то, скорее всего, мы с вами не дожили

бы даже до античности. А если даже и предположить современных людей немыми, то такие

вещи, как телефон, телевизор, радио и т.п., просто были бы не нужны.

По приблизительным подсчетам доли использования языка и речи в жизни индивида

распределяются следующим образом:

• общение и аудирование – 15 % времени

• через чтение книг, газет

, через телевидение, музеи, а также письма, записи,

дневники – до 35 % времени

• общение с самим собой, т.е. обдумывание чего-то, воспоминания, внутренний

диалог с самим собой, самоанализ, принятие решений – до 50 % времени (без

учета сна)

Таким образом, мы видим, что в первых двух группах уровень вербальной оформлен-

ности выше, чем в последней. Степень вербализации внутренней речи зависит от ступеней

глубины мысленного текста: чем глубже ступень, тем большую роль играют образы, схемы,

целые картины, мелодии, запахи. То есть, чем богаче мир человека, тем глубже его мысль и

тем более сложных и разнообразных языковых средств она требует. И наоборот: богатства

языка усложняют, разнообразят и мысленную, и духовную жизнь личности[1].

Сложность и многогранность языка определяют богатство нации, многообразие чело-

веческих способностей, а также потенциал личности.

При этом нельзя забывать, что язык, на котором говорим мы, – русский язык, один из

самых богатых по своему содержанию языков во всех смыслах этого слова. На этом языке

некогда говорили такие великие люди, как А.С. Пушкин, В.В.Маяковский, С.А. Есенин,

М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Только русский язык смог взрастить таких людей, как они,

только мы можем похвастаться этими гениями русского слова. В то время, когда такие слова,

как «управление» и «уважение», заменяются на всеми известные «менеджмент» и «респект»

без всякой на то причины, происходит «оскорбление» родного языка. Если проследить за

людьми, занимающими разные должности, либо находящимися в разных сферах деятельно-

сти, то даже их манеры общения будут сильно различаться, поэтому именно язык делает нас

теми, кем мы являемся сейчас, и формирует дальнейшее мировоззрение каждого человека,

начиная с самого начала жизни.

Нельзя забывать, что язык, особенно – родной язык, язык отцов – «отечественный»

(Ф.И. Буслаев), не только «информационное средство», но и прежде всего история того на-

рода и той культуры, к которому мы с вами относимся.

Литература

1. Львов М.Р. Роль родного языка в становлении духовного мира личности // М.: Русский язык в школе.

2001. №4, С. 4-5.

321

ОСОБЕННОСТИ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ СЫРОЙ НЕФТИ

Москвин Тимофей Анатольевич

Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского, г. Владивосток

Научный руководитель - доцент Конаков А.Г.

moskvin_t.a@inbox.ru

Growing economic importance of oil brought to the fact that oil business gained a huge scale.

Continental shelf of Arctic regions is of particular interest now. The general oil and gas potential of

Russian shelf exceeds 100 billion tons of hydrocarbons (in an oil equivalent), 85% of hydrocarbon

raw material belonging to the Arctic seas and 14% to the Far Eastern seas. The problem of mainten-

ance of transportation of oil in much bigger scales arose in this connection. The solution of the in-

creased volume of oil transportations problem, while changing tradable framework, was finally pro-

vided by the scientific and technical progress at transport.

The aim of the degree work is to show the urgency of crude oil extraction in the Far East and

the peculiarity of its transportation by modern tankers upbuilt for the «Sakhalin-1» project. The sys-

tem of export of oil under the project has been brought to operation in August, 2006. Building of

the pipeline extending 225 km. with the diameter of 24 inches for oil transportation through the

Sakhalin Island and the Tatar strait to the recently constructed terminal in De-Castrie, located on

territory of Khabarovsk region is completed.

Works on loading tankers at the terminal in De-Castrie began in September, 2006. Oil is car-

ried by the underwater loading pipeline to SPM (single point mooring). For all-the-year-round ex-

port of oil from the terminal in De-Castrie to the world markets the specialized flotilla of the double hull

"Aframaks" class tankers with the deadweight up to 100 thousand tons (720 thousand barrels) is used.

In the degree work the transportation of crude oil from the port of De-Castrie to foreign ports

on the specialized tanker «Victor Konetsky» belonging to the «UNICOM» company is described.

This tanker with the displacement of 117000 tons has been specially constructed for the «Sakhalin-

1» project, bow loading system being its basic design feature.

The voyage of m/t «Victor Konetsky» with the cargo of crude oil 10 000 tons from the port of

De-Castrie to the port of Vladivostok during which the constant monitoring of cargo condition and

all equipment, responsible for its safe transportation was made, is described in details. Peculiarities

of loading, unloading and transportation of crude oil, as well as features of registration of shipping

documents are outlined in the work too.

Transportation of oil is strictly regulated by the international documents and national rules

which demand much of security measures to a tanker design and equipment, methods of its opera-

tion and crew`s special training. Having analysed all the stated material, the writer of the degree

work makes a conclusion that in connection with the constant development of oil extracting and the

problems connected with its transportation, methods of crude oil sea transportation will be constant-

ly improved.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Потехина Евгения Семеновна

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток

Современная Россия и мир в целом стремительно меняются на наших глазах. В услови-

ях становления рыночной системы знание и обучение иностранному языку становится одним

322

из условий успешной профессиональной социализации, что выражается в отношении к ино-

странному языку как к инструменту восходящей мобильности. Владение иностранным язы-

ком является ориентиром стратегии успеха при будущем профессиональном становлении.

Студенты, владеющие иностранным языком, демонстрируют более высокий уровень карьер-

ных ожиданий, более широкие перспективные ориентации. Первостепенное значение приоб-

ретают практические навыки, предполагающие знание иностранного языка делового обще-

ния в устной и письменной речи, умение использовать его в своей профессиональной дея-

тельности. Обучение иностранному языку становится одним из ведущих компонентов сис-

темы высшего профессионального образования.

Однако на неязыковых специальностях возможности данного предмета в формирова-

нии профессиональной компетентности специалистов не реализуются в достаточной степе-

ни. Неязыковые вузы готовят специалиста, знающего специальные предметы, в то время как

профессиональная сфера предъявляет к сегодняшнему выпускнику более широкие требова-

ния. Зайдите на любой сайт рабочих вакансий, посмотрите требования. Вы увидите, что чем

престижней работа, тем более важным оказывается знание иностранного языка для работо-

дателя. Сегодня это условие эффективной работы бизнеса в современном обществе. И если

найти хорошую работу без знания языков еще возможно, хотя и очень трудно, то про про-

движение по карьерной лестнице без этих знаний можно забыть навсегда. Работодатель все-

гда остановит свой выбор на специалисте, умеющем говорить на иностранном языке.

Проанализировав состояние преподавания иностранного языка на неязыковых специ-

альностях можно отметить, что уровень владения иностранным языком выпускников не со-

ответствует современным требованиям.

Традиционно на неязыковых факультетах преподаванию иностранного языка отводи-

лось второстепенное место. Вследствие этого на предмет «Иностранный язык» выделялось

сравнительно небольшое количество часов.

На многих неязыковых специальностях иностранный язык, как правило, изучается

только в течение двух первых лет обучения. Особенностью преподавания иностранного язы-

ка на неязыковых факультетах является также большой разброс уровней знаний студентов по

иностранному языку. Различия в языковой подготовке студентов значительно затрудняют

процесс обучения, так как при выполнении слишком сложных или слишком легких заданий

мотивация к их выполнению у студентов снижается.

Еще одной особенностью обучения иностранному языку является большое количество

обучаемых в группах. Не случайно рекомендуют проводить занятия по иностранному языку

в небольших группах. Дело здесь не только в организационных и эмоциональных неудобст-

вах, которые может испытывать преподаватель при обучении больших групп студентов.

Увеличение количества человек в группе может по-разному сказываться

на возможностях

тренировки определенных навыков. Например, то, сколько человек находится в аудитории

при выполнении упражнений на аудирование, не имеет большого значения. Однако если

речь идет о говорении, увеличение числа обучаемых обратно пропорционально времени, в

течение которого обучаемый будет иметь возможность говорить на иностранном языке. Ис-

ходя из всего выше сказанного, проблема оптимизации учебного процесса приобретает осо-

бую актуальность. Следует увеличить количество часов, выделяемых на изучение иностран-

ного языка, а также пересмотреть характер организации учебного процесса.

Также традиционно в преподавании основное внимание уделяется обучению чтению,

причем в основном на материале довольно примитивных текстов, вследствие чего студент не

может выразить свой эмоциональный отклик, свое мнение. Следует изменить содержание

учебно-методических материалов, обеспечить оснащенность учебно-воспитательного про-

цесса пособиями, содержащими аутентичный профессионально-ориентированный страно-

ведческий материал, основанный на принципе диалога культур, скоординировать обучение

иностранному языку студентов неязыковых специальностей с обучением профилирующим

дисциплинам, с требованиями современного рынка труда.

323

Одной из успешных моделей обучения иностранному языку студентов неязыковых

специальностей, обеспечивающей развитие у них профессиональной компетентности, явля-

ется построение структуры курса, сочетающего две составляющие: общий язык – General

English и язык профессионального общения – Professional English. Курс «General English» да-

ет возможность студентам систематизировать знания, полученные в школе, углубить их, по-

могает выработать и развить новые навыки и умения. Курс «Professional English» направлен

на формирование профессиональной компетентности студентов. Владение языком специаль-

ности, знание международного этикета устного и письменного делового общения необходи-

мо будущим специалистам при оказании услуг в различных сферах деятельности. Учебный

процесс следует строить так, чтобы были задействованы все четыре вида речевой деятельно-

сти (аудирование, говорение, чтение и письмо), воплощенные на занятиях в четырех аспек-

тах культуры (познавательной, развивающей, учебной, воспитательной), выбирать формы и

методы направленные на обеспечение иноязычной профессиональной коммуникации.

Следует отметить, что полноценный член общества не может игнорировать изменения,

произошедшие в области информационных технологий, поэтому изучение иностранного

языка будет для него необходимым условием эффективного взаимодействия с другими чле-

нами общества. Развитие информационных технологий придало особую значимость умению

вести переписку на иностранном языке. Профессиональная деятельность специалиста в со-

временных условиях предполагает активное ведение деловой переписки с использованием

компьютерных сетей. Если раньше международным контактам препятствовало в основном

несовершенство и дороговизна средств связи, а языковой барьер был лишь на втором плане,

то сейчас именно незнание языка может существенно ограничивать международные контак-

ты. В этой связи важным является применение инновационных технологий и интенсивных

методов преподавания иностранных языков, интерактивных форм и методов обучения, на-

правленных на обеспечение иноязычной профессиональной компетентности.

Необходимо рассматривать обучаемого как субъекта, чьи интересы и профессиональ-

ные потребности стоят в центре учебно-воспитательного процесса. В результате образова-

тельного процесса выпускник неязыковой специальности должен обладать не только специ-

альными знаниями в области своей профессии, но также должен быть подготовлен к осуще-

ствлению профессиональной деятельности в более широком смысле. Учебный предмет

«Иностранный язык», будучи интегративным по своей цели обучения и междисциплинар-

ным

по предметному содержанию, призван сыграть одну из ведущих ролей в условиях мно-

гонационального и поликультурного мира. Проблема развития профессиональной компе-

тентности студентов неязыковых специальностей обусловлена объективной необходимостью

подготовки профессионально компетентного, конкурентоспособного специалиста, владею-

щего практическими навыками использования иностранного языка для дальнейшего само-

развития личностных качеств, профессионального становления и карьерного роста.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕРИОДИКИ

С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Старцева Оксана Сергеевна

Хабаровский филиал Новосибирской государственной академии водного транспорта,

г. Хабаровск.

khvngavt@inbox.ru

В настоящее время возрастает потребность в изучении иностранных языков, что обу-

словлено интеграцией нашей страны в мировое экономическое сообщество, тесными поли-

324

тическими и культурными связями со странами Западной Европы и США, появлением новых

сфер экономической и финансовой деятельности.

Методика преподавания иностранного языка постоянно изменяется и совершенствует-

ся. Однако, какие бы подходы к изучению языков ни ставились во главу угла, текст остаётся

неизменной константой как практических занятий, так и учебной программы.

Сравнительно недавно основным источником аутентичных текстов были произведения

художественной литературы англо-говорящих авторов 19-20вв. Но сейчас, принимая во вни-

мание изменившиеся требования, в общем, и в особенности, в сфере делового общения, тек-

сты из периодической печати играют всё большую роль в обучении студентов.

Причины этого многочисленны. Во-первых, в последние 10 – 15 лет, в связи с развити-

ем информационных технологий и программного обеспечения, появилась возможность ана-

лизировать огромный поток печатных и устных материалов с целью выделения наиболее

часто употребляемых слов английского языка. У преподавателя появилась возможность

иметь списки наиболее употребляемых слов и выражений, которые и нужно вводить и акти-

визировать в речи изучающих английский язык.

Другая причина заключается в следующем: т. к. английский язык стал, в первую оче-

редь, языком делового общения и Интернет-общения, это потребовало привлечения текстов

соответствующей тематики.

Часто, сталкиваясь с источниками информации на иностранных языках, студенты не-

языковых вузов пользуются ими лишь опосредованно – через переводчика, который не все-

гда способен дать точный перевод с учётом особенностей деятельности и профессиональных

интересов. В таких переводах чувствуется дилетантский подход, что делает ценную инфор-

мацию скудной и малозначимой.

Реалии окружающего мира стремительно меняются, развиваются новые технологии,

которые внедряются во все сферы жизни, в том числе и профессиональную. Учебник – явле-

ние статичное. В учебниках, используемых студентами в техническом вузе, отражена лишь

профильная специфика вуза без учёта конкретной специальности, взаимодействие данной

специальности с другими учебными дисциплинами, т.е.учебник не всегда отвечает объек-

тивным нуждам многих обучаемых. Главным в изучении иностранного языка становится

умение пользоваться языком в реальном общении, применение его на практике. В данном

случае имеет большое значение доступность и многообразие оригинальных источников на

иностранном языке.

Студенты нашего вуза имеют возможность работать с периодическими изданиями – га-

зетами, журналами: «The Economist», «The Moscow News», «Financial Times». В своей прак-

тике я широко использую тексты из данных источников на аудиторных занятиях с группой.

Так же они предназначены и для самостоятельной работы студентов. Самостоятельная рабо-

та для студентов-заочников – это обязательный вид деятельности. Контроль над этим видом

деятельности осуществляет преподаватель. Это способствует формированию творческой

личности, развивает самооценку и независимость, способность оценивать результаты своего

труда, умение пользоваться дополнительными источниками. В этом случае преподаватель

должен разработать задания, показывающие степень понимания текста студентами. Задача

преподавателя состоит в том, что он должен оказать помощь учащимся, особенно на первом

этапе работы с текстом, в работе со структурой текста.

Материал текста вышеупомянутых изданий отличается от учебного материала сложно-

стью, объёмом информации, требует определённого уровня эрудиции, кругозора. Учащиеся

должны быть в курсе событий, происходящих в стране и за рубежом, развиты в области, свя-

занной

со своей будущей специальностью. Эта работа требует большой ответственности и от

студента, и от преподавателя. Последний должен любить свой предмет, «гореть» и не уста-

вать искать новые пути в работе.

Прежде всего, текст – это информация, поэтому качество и содержание текстов, пред-

лагаемых студентам, должны отвечать этой задаче, интересам и потребностям обучаемых

.

Здесь следует учитывать индивидуальную готовность обучаемых к восприятию предлагае-

325

мой информации и уровень владения языком. Студент должен иметь представление о теме,

излагаемой в тексте. Особенно это касается научно-технических и профессионально-

ориентированных текстов. Такие тексты требуют более глубоких знаний в области физики,

механики, экономики. Для выполнения качественного перевода студент обращается к ин-

формации по разным дисциплинам и пользуется знаниями, полученными при изучении дру-

гих наук, связанных с темой переводимого материала.

Я провела анкетирование студентов нашего вуза с целью выявить сведения о них как

читателях текстов из первоисточников. Анкетирование проводилось среди студентов 3 и 6

курсов и было направлено на изучение:

- интересов непрофессионального читателя к аутентичным текстам;

- читаемости различных видов источников информации на иностранном языке;

- интенсивности и места самостоятельной работы студентов с литературой из первоис-

точников;

- проблемы практической реализации результатов чтения периодики на иностранном

языке.

Эти направления составили основное содержание анкеты.

Оказалось, что 65% опрошенных студентов 3-х курсов (всего в опросе участвовало 50

человек) впервые прибегли к чтению зарубежной периодики лишь на занятиях по иностран-

ному языку в вузе. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что более чем у полови-

ны студентов 3-го этапа обучения иностранному языку в неязыковом вузе отсутствует по-

требность в иноязычном чтении, самостоятельное чтение у них полностью отсутствует.

А студенты 6 курсов (всего было опрошено 65 человек) читают уже аутентичные тек-

сты не только на занятиях в вузе, но и самостоятельно при подготовке к ним.

Вопрос «Что Вам удаётся читать на иностранном языке?» содержал 7 возможных вари-

антов ответа, которые представляли собой перечень основных видов первичных иноязычных

источников в произвольной последовательности. Ответы были обработаны и внесены в таб-

лицу.

Иноязычный первоисточник Количество опрошенных, чел.

Статьи из газет

Журнальные статьи

Рекламные проспекты

Техническая документация

Книги

Справочники

Энциклопедии

26

12

5

12

6

3

1

Вопрос об интенсивности чтения зарубежной периодики на 6-м году обучения дал сле-

дующие результаты: тексты по специальности на иностранном языке читают еженедельно -

18 человек, ежемесячно – 12 человек, эпизодически – 28 человек, и лишь 7 учащихся на этот

вопрос затруднились ответить.

Сделана так же попытка установить, как взаимосвязана деятельность студента в плане

использования полученной информации при чтении периодических изданий на иностранном

языке с другими видами его деятельности. Анкетные данные показали, что студенты исполь-

зуют данную информацию чаще всего в своих ответах на экзаменах и зачётах. Это вполне

объяснимо, т. к. экзамены и зачёты требуют от учащихся максимальной отдачи приобретён-

ных знаний. На втором месте по распространённости использования информации из перио-

дических источников на иностранном языке стоит тот вид внеучебной деятельности, в кото-

рой студент активно участвует.

Учитывая вышесказанное, можно предложить ряд рекомендаций, нацеленных на при-

общение студента к чтению зарубежной периодики:

326

1. При предъявлении первоисточника для чтения в неязыковом вузе нельзя нарушать

разумного равновесия между уровнем профессиональных и языковых знаний обучаемого и

уровнем профессиональной информации и языковых средств читаемого материала. Напри-

мер, студентам 2-го курса не следует давать тексты из периодических изданий, затрагиваю-

щие темы международного рынка, менеджмента слаженной команды или кавитации, если

эти процессы изучаются ими в рамках спецдисциплин на 4-м курсе, т. к. в этот период они

ещё не знают ни сути этого процесса, ни терминологии, с помощью которой о нём повест-

вуется.

2. Выбор газетных текстов, либо текстов из других первоисточников, читаемых на за-

ключительном этапе обучения иностранному языку, должен представлять собой серию тема-

тически связанных текстов, информативных, актуальных и значимых с профессиональной

точки зрения обучаемого.

3. Преподаватель должен разработать списки ключевой лексики к каждому занятию, на

котором используются периодические издания, т. к. в них не развит аппарат упражнений для

отработки языкового материала и выведение его в речь.

4. Совместно с выпускающими кафедрами необходимо предусмотреть ряд мер, кото-

рые способствовали бы формированию потребностей в чтении периодической литературы у

студентов неязыковых вузов.

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что через ознакомление с зару-

бежными периодическими первоисточниками студенты знакомятся не только с состоянием

экономической и политической ситуацией в стране и за рубежом, но так, же и с бытовой

культурой, тесно связанной с традициями, повседневным поведением носителей языка, раз-

вивают способности к межкультурному диалогу.

Литература

1. Кириченко О.П. Проблемы обучения иностранному языку в свете задач ВПО // Альманах современной

науки и образования. 2007. Тамбов. ч. 3, С. 120.

2. Балахонов А.С. Информативность иноязычного чтения, // Пермь. 1989. С.186.

3. Яковлева Н.Ю. Проблемы использования текстов из зарубежной периодики // М.: 2006.

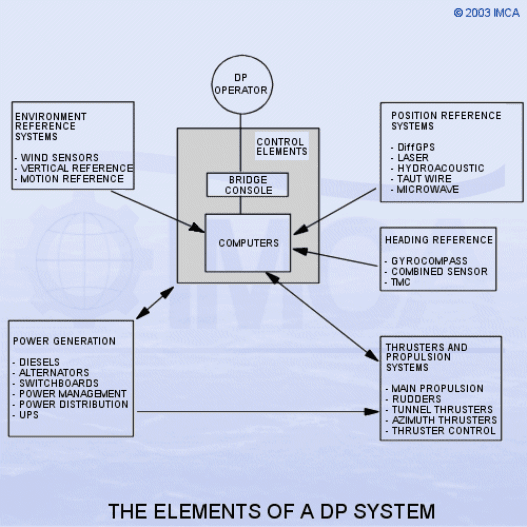

Why DP?

Chenushkin Anton Ur`evich

MSU named after admiral Nevelskoy G.I., Vladivostok.

Yamchenko L.M.

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток

Научный руководитель – доцент Ямченко Л.М.

We have a ship. And this ship may not have both anchors dropped, but stay on one point pre-

cisely. And it doesn’t need your assistance most of time, when doing this. You just have to input

your desirable position and course. The system will find it and keep the vessel within acceptable

limits.

Amazing? Not now!

Over 45 years it has been working: when ships are drilling, lifting, dredging, surveying, sup-

plying, provisioning oil rigs, searching, or even we have deal with cruise ships or big shuttle tank-

ers, and so on.

It was called DP (dynamic positioning) system and created specially for improving the quality

of such operations, minimizing their costs and time.

There is model inside. So, this model holds a combination of various mathematical and physical

methods including hydromechanics, wave theory, systems theory and optimization. The model

seems to be close to truth, behavior of the ship is like it should be in real life, depending on certain

327

conditions of weather. System can think itself. And it is provided, that ship by means of all active

thrusters will compensate all weather changes in advance, so that to be shifted from the place,

where it is, or reach new course and position using all available information from outside and at

slow speed. It is important.

Very sensitive sensors are feeling wind, waves and currents, computer is analyzing and calculating,

what forces and in what directions are to be applied by thrusters. The thruster force is a function of

the rotations per minute, the blade area, the interactions between the thruster and the hull, and be-

tween thrusters.

Let’s start from basis:

“Anyhow the prime function of a DP system is to allow a vessel to maintain position and

heading. A variety of further sub-functions may be available, such as track-follow, or weathervane

modes, but the control of position and heading is fundamental”.

The coordinate system of the ship is given in figure. The origin is in the ship’s center of gravity.

There are six standard movements the ship can make and those are divided in movements and

rotations.

The three movements:

• Surge: a horizontal oscillating movement in x-direction, i.e. a transient motion in a fore and

aft direction;

• Sway: a horizontal oscillating movement in y-direction, i.e. a motion from side to side;

• Heave: a vertical oscillating movement in z-direction, i.e. a transient upand-down motion;

The three rotations:

• Yaw: an oscillating rotation around z-axis, i.e. the bow yaws from side to side;

• Pitch: an oscillating rotation around y-axis, i.e. the bow pitches up and down;

• Roll: an oscillating rotation around x-axis, i.e. the vessel rotates from side to side, about the

fore-aft axis.

We always should know position and heading. Ship is equipped with some position reference

systems and gyrocompasses. Their quantity depends on redundancy in each case of vessel and

working provisions (considering failure and breakdown possibilities). They constantly transmit pre-

cise data to DP control system.

Position Reference Systems

To know the position of the ship there are several reference systems possible.

Some of them are:

• Taut-wire/rise inclinometers: these systems are particularly useful when the vessel may

spend long periods on a static location, where the water depth is limited. Tautwire-based reference

may also be used when the vessel need to maintain a location relative to a moving vehicle.

There are a number of configurations possible for a taut-wire system, but the most commonly

used system lowers a wire with a weight on the end of the wire to the seabed. Then when in opera-

tion the angle of the wire is measured. The length of the wire together with the angle define the po-

sition of the ship. Strong currents degrade the accuracy of the system, especially in deep water, and

in shallow water the movement is limited, because the angle of the wire can not become too large.

• Hydro-acoustic Position Reference systems: these systems need a transponder positioned on

the seabed and a transponder on the ship. An acoustic signal is send from the ship to the seabed and

the time needed for the signal to return to the ship is measured. With that time one can measure the

position of the ship relative to the transponder on the seabed. It is important though, not to forget

that there should be a compensation for the roll and pitch moves of the ship.

There are also systems, called Long Baseline acoustic position reference systems, that have

multiple transponders on the seabed (not all are used, some are for redundancy). This will improve

accuracy. No angle measures are required because of the multiple signals that are received. Differ-

ent kinds of systems like this are of course possible.

328

• (Differential) Global Positioning Systems: this system works with data that is received from

different satellites. From these the system calculates the position of the vessel. With differential

GPS this data is combined with data from a reference station which position is know exactly.

Thrusters.

There are three types of thrusters that make up the majority of units found in DP vessels,

which are: main propellers, tunnel thrusters and azimuth thrusters. 9 combinations of these thrusters

can be found on different kind of ships. A semisubmersible drillship for instance can come with six

azimuth thrusters. Quantity here depends on capability requirements of the particular ship.

Main propellers

Main propellers, sometimes in combination with rudder systems, provide for the main propul-

sion. In some vessels these rudders are also part of the DP system. If the rudders are not part of the

DP system, then it is important that the rudders are amidships, because else they can lead to sway or

yaw movements when the propellers are switched on.

Tunnel thrusters

The effective thrust of a tunnel thrusters depends on the depth of immersion of the

propeller, the length of the tunnel and the speed of the vessel. The tunnel creates an increase in

thrust in most of the cases. The flow of the water through the tunnel gives the water inside the tun-

nel a higher velocity than the water outside the tunnel and this results in a pressure difference,

which results in an increase in thrust force. The noise from the propellers is also reduced.

Azimuth thrusters

An azimuth thruster is, as the name says, a unit able to generate thrust in any direction. These units

may be fitted to provide the desired manoeuvrability, or sometimes as a substitute for the main pro-

pellers. The most important advantage of azimuth thruster is an optimal thrust in every direction.

We know now much interesting about DP systems! But how far is it used on real sea market?

Some words about advantages and disadvantages:

DP: One very important advantage is that tugs are not necessary anymore. The set-up on loca-

tion is quick, and during operation the vessel is very manoeuvrable. If the weather changes, or there

are other changes in the situation on the water, the system can react on this very fast. If the opera-

tion requirements change, the system can adapt to this also easily. Task can be completed fast too,

so this just means that it is cheaper. The water depth does not matter anymore, the system can work

in any water depth, although in shallow water there might be problems. This has also less risk for

the environment, since there are no mooring lines on the seabed.