Сборник докладов 56-й международной молодежной научно-технической конференции Молодёжь-наука-инновации, 26-27, ноября 2008 г

Подождите немного. Документ загружается.

289

ный символ» и «подлинный знак» имеются объекты двойственной природы, насыщенные

ими в некоторой пропорции. Тогда различие между знаком и символом может определяться

степенью условности связи обозначающего и обозначаемого»[1, С. 75].

Не будет преувеличением утверждение о том, что знаково-символическая сфера высту-

пает атрибутом коммюнитарного пространства современного вуза университетского типа.

Иными словами, выявление у современного вуза идентифицируемой знаково-символической

сферы, в свою очередь, свидетельствует о формировании вокруг него (как функционального

учреждения, одного из многих других аппаратных органов бюрократической машины этати-

зированной социальной системы) коммюнитарных отношений, институтов и организаций.

Несмотря на то, что университетское образование бытует в рамках европейской обра-

зовательной метатрадиции уже без малого тысячу лет, и составляющие его структурно-

организационную основу учреждения достаточно подробно и всесторонне исследованы, тем

не менее, атрибутация учреждений высшего профессионального образования университет-

ского типа, все еще, остается весьма дискуссионной, а потому попытки перенести ее обсуж-

дение в инструментальную плоскость представляются весьма проблематичными. Наиболее

универсальный перечень атрибутов-критериев университета был предложен почти столетие

назад С.И. Гессеном[3]. Среди указанных им атрибутов: академическая автономия; совме-

щение обучения и исследовательской деятельности; охват широкого спектра областей знания

образовательной и научной практикой; способность к полноценному воспроизводству собст-

венного преподавательского контингента, квалификационные характеристики которого от-

вечают требованиям предыдущих двух критериев. От себя добавим, что не менее важными

атрибутами современного вуза университетского типа выступают развитое коммюнитарное

пространство и насыщенная знаково-символическая сфера (интерпретируемая, подчас, как

ключевой компонент первого), образующие фундамент и сырьевой материал для конструи-

рования его корпоративного образа.

Не вызывает сомнения тот факт, что развитая знаково-символическая сфера современ-

ного вуза университетского типа должна обладать соответствующим структурным каркасом.

Структурный каркас знаково-символической сферы современного вуза университетского ти-

па выступает организующей конструкцией, вокруг которой выстраиваются, в соответствую-

щем порядке, все её составляющие компоненты. Нельзя оставить без внимания вопрос об

обусловленности структурного каркаса знаково-символической сферы современного вуза

университетского типа. Скелетные конструкции знаково-символической сферы современно-

го вуза университетского типа следует различать в зависимости от природы их происхожде-

ния, оснований бытования и степени директивной принудительности.

В зависимости от природы происхождения компоненты каркаса знаково-

символической сферы современного вуза университетского типа могут быть разделены на

обусловленные внутренней организационной структурой соответствующих учреждений

высшего профессионального образования и на заданные системой половозрастных, квали-

фикационных и ролевых статусов и коммуникационных профилей, бытующей в коммюни-

тарном пространстве конкретного вуза.

Так как в качестве носителя системы знаковых и символических форм рассматривается,

преимущественно, вузовское научно-образовательное сообщество, поэтому его сложная и

полиморфичная внутренняя структура служит прототипом для ряда структурных компонен-

тов каркаса знаково-символической сферы коммюнитарного пространства современного вуза

университетского типа. По этой причине возникает закономерный вопрос о признаках и ат-

рибутах данного сообщества, выступающих в качестве маркеров его дифференциации и

структурной организации. В. Гуди указывал такие признаки вузовского научно-

образовательного сообщества, как связывающее его членов чувство идентичности, разделяе-

мые ими ценности, сложившийся общий язык, только частично понятный для аутсайдеров,

ясные границы (скорее социальные, а не физические или географические) и др. Общность,

базирующаяся на общей символике (знаковых формах), разделяемом знании и идентичности

(символических формах), может быть описана в рамках модели так называемого «вообра-

290

жаемого сообщества». Эта модель представляется полезной именно из-за акцента на иден-

тичность и разделяемое знание, конструируемых и воспроизводимых на базе неформальных

структур[5, С. 18-19]. Неформальный характер модели «воображаемого сообщества», в свою

очередь, значительно расширяет перспективы её использования, особенно в случаях, когда

рассматриваемое сообщество функционирует за пределами формального нормативного поля.

А такое случается в условия современной высшей школы с удручающим постоянством.

Другим полюсом детерминации структурного каркаса знаково-символической сферы совре-

менного вуза университетского типа, выступает функциональная структурная организация учреж-

дений высшего профессионального образования. В свою очередь, в составе функциональной струк-

турной организации современного вуза университетского типа можно выделить подразделения,

функциональность которых лежит в области профильной деятельности: лаборатории, кафедры, фа-

культеты, институты, колледжи и др., и те, что были вызваны к жизни необходимостью осуществ-

ления управленческих действий: службы, отделы, управления, департаменты, штат клерков декана-

тов и дирекций. В условиях социальной нестабильности, деформации устоев жизни вузовского на-

учно-образовательного сообщества закономерно происходит усиление организующе-

структурирующего воздействия на знаково-символическую сферу коммюнитарного пространства со

стороны именно административной подсистемы функциональной структурной организации учреж-

дений высшего профессионального образования.

Следует признать, что в «трансформирующемся обществе социальный статус профес-

сий интеллектуального труда конструируется не только профессионалами-экспертами, но и

бюрократическими управленцами»[4, С. 148]. Применительно к знаково-символической сфе-

ре коммюнитарного пространства современного вуза университетского типа, функциони-

рующего в условиях кризисно реформируемого отечественного общества, это означает, что в

процессы порождения знаковых и символических форм и последующего манипулирования

ими вовлекаются не только самореферентные представители вузовского научно-

образовательного сообщества (роль профессиональных культурных экспертов которых при-

обретает двояко направленный вектор: во вне (макросоциальная ориентация) и внутрь (мик-

росоциальная ориентация)), но и менеджмент высшей школы, осуществляющий управленче-

ские функции на разных уровнях административной подсистемы высшего профессионально-

го образования: от уровня кафедры или факультета и до масштабов отраслевого комплекса

высших учебных заведений (прекрасным примером таковых могут служить вузы транспорт-

ного профиля, обеспечивающие подготовку специалистов для водного (морского

и речного),

автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, соответственно. Вузовская

бюрократия обладает собственной структурой, калькирующей, во многом, функциональную

структурную организацию соответствующих учреждений высшего профессионального обра-

зования и органов отраслевого управления.

Исходя из изложенных выше соображений представляется обоснованным вести речь о

вариативности структурной организации университетского сообщества. Университетское

сообщество может быть структурировано на

основании следующих признаков: принадлеж-

ности к соответствующему подразделению учреждения высшего профессионального образо-

вания, чаще всего: лаборатории, кафедре, факультету и институту; членства в неформальных

властных органах и организациях (кафедральных, факультетских, институтских и др. «мафи-

ях»); идентификации с соответствующей отраслью знания (науки); причастности к научным

школам или иным устойчивым научным коллективам, научным «кланам» и «семьям»; член-

ства в возрастных (поколенческих), половых и квалификационных группах; принадлежности

к земляческим сообществам и «клубам по интересам». Структурные конструкции, построен-

ные на всех указанных основаниях бытуют одновременно и находятся в перманентном, ди-

намическом взаимодействии и переплетении, результатом чего является сложность и вариа-

тивность структурной организации университетского сообщества. Указанные характеристи-

ки обнаруживают себя на всех уровнях бытования университетского сообщества и в весьма

различных по своим масштабам его паттернах. В свою очередь вариативная структурная ор-

ганизация университетского сообщества накладывает отпечаток на знаково-символическую

291

сферу коммюнитарного пространства современных вузов, что ставит на повестку дня вопрос

о возможности отождествления учреждений высшего профессионального образования уни-

верситетского типа с первичными ячейками – локальными кластерами университетского на-

учно-образовательного сообщества, принадлежащих самому низшему уровню его иерархи-

зированной структурной организации.

Аргументация правомерности соотнесения учреждений высшего профессионального

образования университетского типа с первичными локальными кластерами университетско-

го научно-образовательного сообщества строится, в том числе, и на основе обращения к фе-

номенологическому полю знаково-символической сферы коммюнитарных пространств со-

временных вузов университетского типа, содержание которого недвусмысленно свидетель-

ствует об объективных различиях имагинативного и идеологического свойства, существую-

щих между ними. И это не случайно, ибо в силу того, что всякое локальное университетское

научно-образовательное сообщество еще до того, как обеспечить свое физическое сохране-

ние, воспроизводство и устойчивое развитие, сталкивается с насущной необходимостью

производства себя в качестве смысла в системе обменов и отношений. Одновременно с про-

изводством благ, привилегий и льгот существует необходимость производить значения,

смыслы, делать так, чтобы бытие одного-для-другого существовало прежде, чем один и дру-

гой существуют сами по себе[2, С. 86]. Отсюда следует, что локальное университетское на-

учно-образовательное сообщество на уровне своих первичных паттернов обзаводится разви-

тым комплексом знаковых и символических форм ещё задолго до формального признания и

обретения нормативно закреплённого статуса. Более того, манифестирование современным

учреждением высшего профессионального образования себя качестве вуза университетского

типа предполагает возникновение вокруг него развитого коммюнитарного пространства –

вместилища университетского научно-образовательного сообщества, в процессе своей жиз-

недеятельности производящего и обменивающего смысловые конструкции облеченные в

знаковую и символические формы, чем и обнаруживает реальность своего бытования пусть и

за пределами формального признания и нормативного закрепления приобретенного им ста-

туса. Иными словами, отождествление учреждений высшего профессионального образова-

ния университетского типа с первичными, локальными кластерами университетского науч-

но-образовательного сообщества не только правомерно, но и весьма целесообразно из сооб-

ражений повышения адекватности и эффективности принимаемых управленческих решений

и инструментирующих их реализации

технологий.

Одной из управленческих технологий высшей школы выступает конструирование корпо-

ративного образа учреждения высшего профессионального образования осуществляемое в зна-

ково-символической сфере коммюнитарного пространства современного вуза университетского

типа. Получаемый в результате корпоративный образ обладает двояким назначением: в первую

очередь он используется для позиционирования учреждения высшего профессионального обра-

зования на «рынке

образовательных услуг», а, во вторую, - в целях управления персоналом уч-

реждения. В этой ситуации «организационное здоровье» учреждения напрямую зависит от адек-

ватности сконструированного копроративного образа характеру и внутреннему содержанию

знаково-символической сферы коммюнитарнного пространства соответствующего вуза универ-

ситетского типа – структурной организации сложившегося в стенах учреждения университет-

ского научно-образовательного сообщества программирующей его имагинативные представле-

ния о самом себе и необходимые идеологические установки.

Недооценка мощи принудительной силы компонентов знаково-символической сферы

коммюнитарного пространства современного вуза университетского типа чревата возникно-

вением антагонистических напряжений и острых конфликтов между ней и сконструирован-

ным корпоративным образом учреждения высшего профессионального образования. Подоб-

ному развитию событий благоприятствуют «бунтарские устремления» знаково-

символической сферы коммюнитарного пространства современного вуза университетского

типа. Вовсе не случайно то, что знаково-символическое освоение пространства - один из

способов, какими вузовское научно-образовательное сообщество вторгается в сферу дейст-

292

вия регламентаций и норм установленных и поддерживаемых соответствующими учрежде-

ниями этатизированной (а потому и бюрократизированной по своей природе) системы выс-

шего профессионального образования[5, С. 19].

В то же время учёт особенностей структурного каркаса знаково-символической сферы

коммюнитарного пространства современного вуза университетского типа выступает факто-

ром вариативности компонентного состава корпоративного образа учреждения высшего

профессионального образования, его феноменологического многообразия, устойчивого и

эффективного функционирования в рамках заданной технологической функциональности.

Литература:

1. Абрамов, М.Г. Знак и символ / М.Г. Абрамов // Человек. – 2006. - № 3.

2. Бодрийяр, Ж. Идеологический генезис потребностей / Ж. Бодрийяр // К критике политической эконо-

мии знака / пер. с фр. Д. Кралечкин. – М.: Академический Проект, 2007.

3. Гессен, С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С.И. Гессен; Отв. ред. и сост.

П.В. Алексеев. – М.: «Школа-Пресс», 1995.

4. Григорьева, О.А. Профессиональные группы интеллигенции. Антропология профессий / О.А. Григорь-

ева, Ю.В. Олейникова // Социологические исследования. – 2007. - № 11.

5. Щепанская, Т.Б. Проекции социального контроля в пространстве профессии / Т.Б. Щепанская // Этно-

графическое обозрение. – 2008. - № 5.

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Манич Дмитрий Сергеевич

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток

Научный руководитель – академик РАН Бакланов П.Я.

PKcomt@mail.ru

Туризм влияет и воздействует на всю социально-экономическую политику страны, ее

культуру, здоровье нации, весь образ жизни. Но, если влияние туризма на культуру, социальную

и духовную сферу пока не оценивается с помощью математических моделей, то влияние на эко-

номику страны (региона) можно определить. Известно, что, создавая доход, туристский ком-

плекс, как подобает отрасли, способствует увеличению национального дохода. Это прямое

влияние туризма достоверно учитывается на федеральном и региональном уровнях. Но в совре-

менной экономике страны (региона) присутствуют и такие значимые эффекты, когда доход, по

-

лученный в одной отрасли, способствует возникновению нового дохода, причем других субъек-

тов хозяйственной деятельности. Например, зарабатываемые туристской компанией и получае-

мые в виде дохода денежные средства на первом обороте средств, снова уходят со счета пред-

приятия, при этом возникают новые доходы, но уже других организаций. Значительное увеличе-

ние дохода в

этом случае происходит тогда, когда первичная выручка туристской компании,

«принадлежащей» к региональному туристскому комплексу (в дальнейшем РТК) переходит в

региональную торговлю, сельское хозяйство, промышленность.

В этой связи можно утверждать о действенности функции косвенного эффекта создания

дохода в туристском комплексе или об имеющем место мультипликативном эффекте. Мультип-

ликативный эффект в туристском комплексе (национальном и региональном) проявляется наи-

более существенно, что вызвано интегрирующей спецификой туризма как «феномена 20 века».

Количественное определение косвенного и суммарного влияния туризма на экономику

основывается на использовании макроэкономических мультипликаторов, в первую очередь,

обобщенного мультипликатора. Термин «мультипликатор» (от лат. multiplo – умножать;

англ. – multiplikator), который был впервые введен экономическую теорию английским эко-

номистом Р.Ф. Канном, определен как коэффициент, показывающий соотношение между

ростом совокупной занятости и объемом первоначальных затрат, вызвавших увеличение

293

числа занятых, [1, 2]. В современной экономике в рамках анализа трактовок Д.М. Кейнса по-

нятие «мультипликатор» определяет связь между увеличением инвестиций и изменением ве-

личины дохода, то есть – во сколько раз возрастает доход при конкретном росте инвестиций,

[1, 2, 3]. В нашем случае под инвестициями мы понимаем туристские расходы.

Расходы туристов в месте их пребывания – это доходы организаций РТК: предприятий тури-

стской индустрии (туроператоры, турагенты, экскурсионные бюро, предприятия транспорта, разме-

щения, общественного питания, санаторно-курортного лечения и отдыха, развлечения и др.). Такие

доходы: а) являются дополнительной прибылью, инвестициями, что обеспечивает формирование

дополнительного фонда оплаты труда и накопление резервных фондов, расширение спектра и объе-

мов туристских и экскурсионных услуг с соответствующим созданием новых рабочих мест, оплату

местных товаров и услуг; б) индуцируют дополнительные налоги, платежи, сборы и пошлины в

бюджеты всех уровней. Указанные доходы реализуются в пределах данного региона и определяют:

а) доходы других его предприятий на следующем цикле оборотов средств (промышленности, строи-

тельства, торговли

, сферы услуг и т.д.), б) доходы местных жителей региона. При этом возникает и

действует циклический оборот средств: расходы – доходы – расходы – доходы – и т.д.; что и опре-

деляет суть мультипликативного (умножительного) эффекта.

Косвенное влияние туристского комплекса на экономику территории зависит от расхо-

дов туристов в месте их пребывания (как

указано выше), а также от склонности населения к

потреблению. Для расчета мультипликатора используется предельная (маржинальная)

склонность к потреблению располагаемого дохода населения «МРС» (marginal propensity to

consume) региона (страны), которая определяется как отношение изменения в потреблении

населения «∆B» за определенный период к уровню изменения в доходе «∆D», вызывающее

это изменение за указанный интервал времени:

МРС = ∆B/ ∆D (1)

Указанный выше циклический оборот средств (расходы – доходы – расходы – доходы –

и т.д.) приближенно можно описать упрощенной математической моделью, [1, 2, 3]:

D = B/ 1 – МРС, (2)

где: D – дополнительный доход, генерируемый в регионе расходами туристов

при совершении определенного ряда циклических оборотов;

B – средние расходы туристов в регионе за требуемый интервал времени.

В выражении (2) обобщенным мультипликатором является безразмерная величина,

равная, [1, 2, 3]:

М = 1 / 1 – МРС (3)

Тогда: D = B x M (4)

Выражение (3) получено без учета ряда влияющих на него факторов. Для региона это:

а) уровень развития экономики региона, его потребительской сферы и размер ВРП; б) уро-

вень реальной занятости и доходов населения; в) «удельный вес» доходов, выпадающих из

экономического оборота: оплата туркомпаниями товаров и услуг за пределами региона (в

том числе оплата товарного импорта и импорта услуг, накопления и сбережения), вывоз де-

нежной массы за пределы региона; г) уровень развития РТК; и др. Кроме того, данное выра-

жение получено при допущении линейной зависимости функций производства и потребле-

ния в регионе (стране), наличия равновесного потребительского рынка в системе денежного

оборота и неизменного уровня инвестиций за принятый период. Под инвестициями опреде-

ленного порядка в экономику Приморского края будем понимать средний расход одного ту-

риста на территории края. Кроме того, следует заметить, что выражение (3), названное тури-

стским мультипликатором, [1], по сути, является мультипликатором региональным (или на-

циональным), поскольку зависит

только от регионального (национального) значения «МРС».

Расчет «МРС» и далее обобщенного мультипликатора произведен на основе данных

Приморскстата о динамике доходов и расходов населения Приморского края за время с 2000

по 2006 годы, [4], см. таблицу 1. Начальная «точка» отсчета (2000 год) в указанном интерва-

ле времени выбрана, исходя из факта начала стабильной работы туриндустрии Приморского

края

после экономического кризиса 1998 г. Базовым расчетным периодом при оценке кос-

294

венного воздействия РТК на экономику Приморского края выбран 2006 год, поскольку

именно 2006 год явился переломным в плане системного уменьшения въездного потока ино-

странных туристов в Приморский край [5].

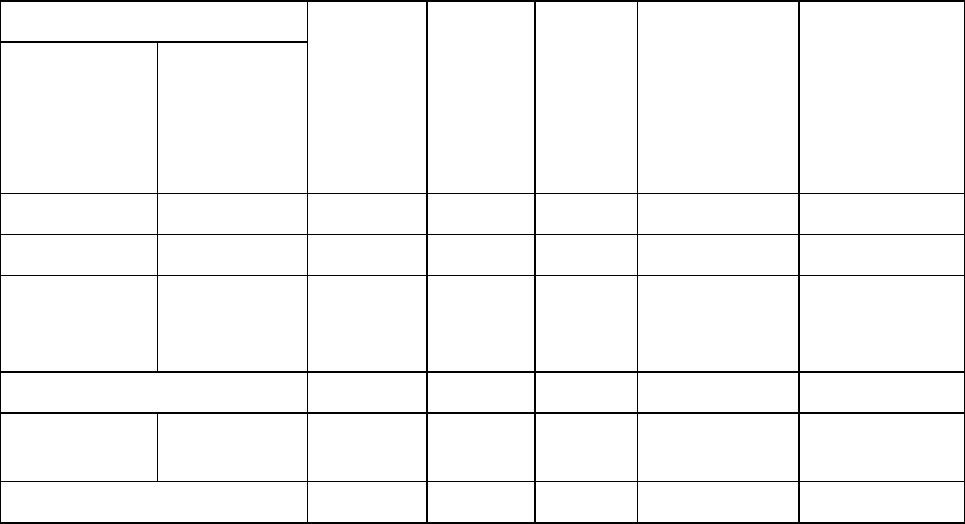

Таблица 1

Динамика изменения доходов и расходов населения Приморского края

№ Годы

Показатели

2000 2002 2004 2005 2006

1 Денежные доходы - всего, млн руб. 46 018 77 804 132 548 172 091 218 358

2 Потребительские денежные расходы, млн руб. 35 509 62 115 95 205 122 852 150 254

3 Предельная (маржинальная) склонность к по-

треблению (МРС), расчет

-

0,837

0,604

0,699

0,592

4 Предельная (маржинальная) склонность к по-

треблению (МРС), расчет по методике, ре-

комендуемой [1]

0,771

0,798

0,718

0,714

0,688

Среднестатистическая величина «МРС» в Приморском крае за время с 2000 по 2006 го-

ды, рассчитанная по классической методике согласно определению «МРС», составляет 0,683

(68,3 %). Среднестатистическая величина «МРС» в Приморском крае, рассчитанная по мето-

дике, рекомендованной [1], составляет 0,738 (73,8 %).

Используя расчетную модель мультипликатора, получим

М

1

2006

= 1 / 1 – МРС = 1 / 1 – 0,683 = 3,155; М

2

2006

= 1 / 1 – 0,738 = 3,817 (5)

Для дальнейшего анализа целесообразно выбрать меньшее значение М

1

2006

= 3,155, тем более,

если учесть рекомендации ряда авторов о снижении расчетного по формуле (3) значения обобщен-

ного мультипликатора на 15 - 40 % (поскольку подобное численное значение не полностью отража-

ет истинную картину косвенного влияния туризма на экономику, [1]). Рекомендуется также, напри-

мер, для туристского комплекса России в целом пользоваться значением М = 2,61; обосновываются

даже реальные, по мнению указанных авторов, значения региональных «М», равные 1,04 – 1,3. Та-

ким образом, поскольку для Приморского края значение обобщенного туристского мультипликато-

ра обозначается впервые, оставим данную величину М

2006

= 3,155 в качестве отправной.

Для расчета дополнительного дохода, генерируемого в Приморском крае расходами тури-

стов, воспользуемся экспертными оценками автора и ряда организаций края, поскольку регио-

нальная туристская статистика сегодня не обозначает многие реальные данные. В течение ряда

последних лет ежедневные расходы (без учета пребывания в игорных заведениях) одного тури-

ста из

Японии в Приморском крае оценивается в среднем до $ 900 при средней продолжитель-

ности пребывания 3,5 дня в течение одной турпоездки, одного туриста из КНР – в среднем до $

80 (3,5 дня в течение одной турпоездки), туриста из Республики Корея (и других немногочис-

ленных стран) – до $ 100-150 (3,5 дня в течение одной турпоездки), российского туриста – до $

70 при

средней продолжительности периода рекреации и отдыха порядка 7 дней. В тоже время в

2006 г. в Приморский край въехало 98 791 иностранных туристов, из них туристов из КНР -

74 530 чел., туристов из Японии 7073 чел., туристов из Республики Корея и других стран 17 188

чел., [5]. Отечественных рекреантов и туристов согласно оценкам ежегодно отдыхает на турба-

зах и базах отдыха Приморского края порядка 150 тыс. чел.

Для расчета среднего расхода 1-го туриста (с учетом только въездного и внутреннего

потоков туристов) в Приморском крае в течение базового периода - 2006 года сформируем

банк исходных данных и промежуточных показателей в виде таблицы 2.

Тогда средний расход 1-го туриста в Приморском крае будет составлять:

($ 50 367 310 + $ 73 500 000) : 248 791 = ($ 123 867 310) : 248 791 = $ 497,88 ≈ $ 498.

Итак: а) суммарные поступления от туристов с учетом только въездного и внутреннего

турпотоков на территории края в течение 2006 г. составляют примерно $ 123,9 млн, б) сред-

295

ний расход 1-го туриста в Приморском крае без учета выездного тупотока составляет при-

мерно $ 498. Следует сказать, что эта величина близка к аналогичному среднему значению

(но с учетом значительного выездного потока) по России: $ 419, и даже превышает его. Но,

это не является, показателем успешного развития туризма в Приморье, а говорит лишь о: а)

не совсем корректном сравнении (не учтен выездной турпоток); б) все еще остающейся не-

благополучной социально-экономической обстановке в стране; в) недостаточной достовер-

ности имеющегося банка статистических данных. Для сравнения: величина среднего расхода

одного туриста в Москве $ 1019, в Азербайджане $ 701.

Таблица 2

Показатели расходов иностранных туристов, въезжающих в Приморский край,

и внутренних туристов на территории Приморского края в течение 2006 г.

Страны и регионы Коли-

чество ту-

ристов,

чел.

Расходы

1-го

туриста

за 1 день

поездки

Расходы

1-го

туриста

за 1 по-

ездку

Расходы

въезжающих в

Приморский

край ино-

странных ту-

ристов

Расходы внут-

ренних тури-

стов на терри-

тории Примор-

ского края

Страны въезда

туристов в

Приморский

край

Территория

Приморского

края для

внутреннего

туризма

КНР 74 530 $ 80 $ 280 $ 20 868 400

Япония 7 073 $ 900 $ 3 150 $ 22 279 950

Республика

Корея и дру-

гие страны

17 188

$ 120

$ 420

$ 7 218 960

ИТОГО: 98 791 $ 1 100 $ 3 850 $ 50 367 310

Приморский

край

150 000

$ 70

$ 490

$ 73 500 000

ИТОГО: 248 791 $ 1 170 $ 4 340 $ 50 367 310 $ 73 500 000

Дополнительный доход, генерируемый в Приморском крае средними расходами 1-го

туриста при совершении определенного ряда циклических оборотов будет составлять:

D = B x M = $ 498 x 3,155 = $ 1571,2 (6)

Таким образом, инвестиции в виде расходов 1-го туриста на территории Приморского

края в размере $ 498 генерируют в год дополнительный доход, примерно равный $ 1571.

Чтобы подсчитать, сколько при этом данные инвестиции будут совершать оборотов, вос-

пользуемся следующей формулой:

D = B x {1 + (МРС) + (MPC)

2

+ (МРС)

3

+ (МРС)

4

+ (МРС)

5

+ … + (МРС)

n

}, (7)

где n – число оборотов туристских расходов в экономике края.

1571 = 498 (1 + 0,683 + 0,683

2

+ 0,683

3

+ 0,683

4

+ 0,683

5

+ …+ 0,683

n

)

(8)

Здесь n = 19, поскольку при этом и далее выполняется следующее условие:

0,683

n

x ($ 498) < $ 0,04 (≈ 1 руб.). (9)

В действительности «n» будет много меньше, поскольку будут иметь место нарушения

ритма циклического оборота средств вследствие выпадения части доходов из оборота.

Фактором, кардинально влияющим на величину действительных расходов туристов и,

соответственно, на адекватный экономическим реалиям эффект мультипликации доходов на-

селения региона, является реальная возможность туристов, населения использовать собст-

венные доходы на приобретение соответствующего ряда услуг. В этой связи, по нашему мне-

нию, в формуле расчета туристского мультипликатора необходим параметр, учитывающий

296

дифференциацию денежных доходов населения, туристов. Таким показателем в макроэконо-

мике является Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов), который характеризует

степень отклонения фактического объема распределения денежных доходов населения от ли-

нии их равномерного распределения. Величина коэффициента Джини (δ) может варьироваться

от 0 до 1, при этом, чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределены до-

ходы в регионе (государстве), значит тем меньше возможности у большей части населения

приобрести определенный набор туристских, рекреационных услуг, определяющий указанный

выше последующий цикл оборотов туристских расходов в экономике края.

Тогда формула (3) приобретает следующий вид:

М = 1 / 1 – {(МРС) x F(δ)} (10)

Здесь F(δ) – параметр, учитывающий влияние дифференциацию доходов населения и являющий-

ся ее функцией. Однако для обоснования и определения F(δ) необходимы дальнейшие исследования.

Литература

1. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. М.: Финансы и статистика, 2003. 304 с.: ил.

2. Дондоков З.Б.-Д. Мультипликационные эффекты в экономике. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2000. 145с.

3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Петрозаводск: Петроком, 1993. 306 с.

4. Приморский край. Социально-экономические показатели: Статистический ежегодник.

Владивосток:

Приморскстат, 2007. 318 с.

5. Манич Д.С. К вопросу о развитии экологического и культурного туризма в Приморском крае // «Мор-

ская экология – 2007». Материалы международной научно-практической конференции (3-5 октября

2007 г., Владивосток). Владивосток: МГУ им. Г.И. Невельского, 2007. С. 200 – 205.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ В

ПРИМОРСКОМ КРАЕ

Манич Дмитрий Сергеевич

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток

Научный руководитель - академик РАН Бакланов П.Я.

Известно, что туристский комплекс (национальный и региональный), функционирую-

щий на основе интегрированного использования экономического потенциала многих отрас-

лей и хозяйственных комплексов, является реальным ускорителем социально-

экономического развития. Но, выдающимся по эффективности данный процесс может быть

лишь при условиях «одухотворенной индустриализации» межотраслевых связей, которые

пока являются лишь функцией со многими неизвестными, определяемыми грядущими соци-

ально-экономическими реалиями устойчивого развития. В то же время начальным импуль-

сом в создании этих условий на ряде территорий является успешное функционирование в

течение продолжительного времени т.н. территориальных (территориально-отраслевых) кла-

стеров. Во многих странах мира существует достаточно большой и разнообразный опыт

развития «кластерной» экономики, и именно с этим явлением авторитетные эксперты связы-

вают большие надежды на качественные изменения в экономике регионов в сторону их ус-

тойчивого развития и, в последующем, комплексной экологизации жизнедеятельности, хотя

на первом этапе кластеры должны эффективно работать и работают как инструменты уско-

ренного социально-экономического роста региональной экономики.

Понятие «кластер» многопланово. По определению создателя теории кластера американ-

ского ученого М.Портера кластер (англ. cluster) - это группа географически соседствующих

взаимосвязанных предприятий (поставщики, производители и др.) и организаций (образователь-

ные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действую-

щих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга при условии, что существующая

социально-экономическая политика предполагает поддержку процессов формирования и разви-

297

тия кластеров. При этом объединение происходит, как правило, вокруг крупного базового пред-

приятия, либо авторитетной организации, которая и инициирует процесс «монтажа» коопера-

тивного «моста» к другим хозяйствующим субъектам, отраслям и компетенциям.

В целом сегодня можно говорить, что кластер - это территориально-отраслевое объеди-

нение предприятий и их групп, взаимосвязанных экономической «цепочкой» и производя-

щих на определенной территории взаимодополняющую продукцию, а также - организаций, в

задачи которых входит: а) выработка и экспериментальная отработка моделей развития и в

целом научное обеспечение социально-экономическое развитие в пределах кластера и регио-

на; б) обеспечение управленческих и координирующих функций. Таким образом, группа

расположенных на определенной территории взаимосвязанных предприятий, объединений

малых, средних и крупных предприятий, организаций в своей деятельности дополняют и

усиливают конкурентные преимущества друг друга, производя на определенной территории

взаимодополняющую продукцию. При этом в производственную сферу вовлекаются пред-

приятия малого и среднего бизнеса, «проникая» в бизнес имеющих опыт работы в той или

иной отрасли крупных компаний на конкурсной основе. Долгосрочное сотрудничество с ба-

зовыми крупными предприятиями в системе кластеров способно существенно укрепить фи-

нансовую стабильность малого бизнеса и повысить его производственную эффективность.

Таким образом, кластер являет собой глубокую интеграцию входящих в него предпри-

ятий и организаций на основе их участия в непрерывном процессе создания добавленной

стоимости. В туристском (туристско-рекреационном) кластере совокупность цепочек добав-

ленной стоимости обеспечивается транспортными компаниями, предприятиями инфраструк-

туры, размещения, туристскими компаниями и самими туристами. Причем, в этом непре-

рывном, регулируемом процессе обеспечивается выкристаллизовавшийся уже сегодня ос-

новной принцип, создающий преимущество кластера: сотрудничать на местном уровне,

чтобы конкурировать на глобальном.

Однако пока в России нет ни одного полноценного кластера, который мог бы конкурировать на

межрегиональном, международном уровне. В связи с указанным сегодня перед каждым создающимся и

действующим кластером можно поставить и более фундаментальную и своевременную задачу: реали-

зация на определенном уровне идеи частно-государственного партнерства. Это должно интегрировать

на определенной территории работу институтов, инфраструктуры, инноваций и инвестиций. Конечной

целью при этом должно являться создание и развитие региональной социально-экономической системы

как связующей инфраструктуры между жителями, бизнесом, муниципальным образованием для обес-

печения комфортных условий жизни и работы с социально-справедливыми формами оплаты труда и

непрерывным процессом формирования новых рабочих мест в социально защищенной институцио-

нальной среде. При

этом инициатива создания регионального кластера может принадлежать как орга-

нам государственного управления разных уровней, так и бизнесу. Возможность создания региональных

туристско-рекреационных кластеров в Приморском крае, в первую очередь в его южной части, опреде-

ляется богатыми туристско-рекреационными (туристскими) ресурсами, а также наличием сети предпри-

ятий и организаций, понимающих суть и

значение кластерных «конструкций» и имеющих насущную

заинтересованность участвовать в их работе.

Следует сказать, что на юге Приморья наиболее перспективно развитие экологического, спор-

тивно-рекреационного туризма, морских круизов на яхтах и катерах вдоль побережья залива Петра

Великого, активного морского отдыха на пляжах, подводного туризма по живописным подводным

ландшафтам с маской, аквалангом и фотоохотой. А имеющиеся здесь памятники истории, археологии

и древней культуры уникальны в научно-познавательном и эстетическом отношении. В то же время

ввиду катастрофического загрязнения морской воды побережье Амурского залива малопригодно для

организации морской и прибрежной рекреации и экологического туризма, а его полноценное исполь-

зование для этих целей потребует несоизмеримых сегодняшним социально-экономическим реалиям

материальных затрат и времени. В этой связи адекватным пространством развития рекреации и ту-

ризма в настоящее время являются участки акватории, прибрежной территории и пляжи Уссурийско-

го залива, заливов Восток, Находка, Посьета, располагающиеся рядом с г. Владивостоком острова и

ряд других мест юга Приморского края. В первую очередь, в этом отношении необходимо обратить

298

внимание на Уссурийский залив и его прибрежную территорию. Уссурийский залив - не только наи-

более крупный из заливов 2-го порядка и расположенный в непосредственной близи к г. Владивосто-

ку, но и менее загрязненный (концентрация загрязняющих веществ здесь в 20-25 раз меньше чем в за-

ливе Амурском за счет значительно меньшего числа сбросов и большего объема воды). Кроме того,

существуют еще два важнейших фактора, которые вместе с указанными определяют, что именно Ус-

сурийский залив с его прибрежной зоной (наравне с заливом Находка) - один из самых перспектив-

ных районов для развития здесь туризма и рекреации.

В первую очередь - это возможность создания туристско-рекреационного кластера в

пределах прибрежной зоны и акватории Уссурийского залива с находящимися здесь компа-

ниями рекреационной направленности, турбазами и крупными промышленными предпри-

ятиями, имеющими повышенные экологические требования к отходам производства и заин-

тересованными в инвестировании «кластерной» деятельности.

Второе: если взглянуть на карты юга Приморья и южной части Европы, то при внима-

тельном

рассмотрении можно увидеть, что полуостров Муравьева-Амурского чем-то напо-

минает Апеннинский полуостров, соответственно остров Русский - остров Сицилию, Амур-

ский залив - Адриатическое море, Уссурийский залив - Тирренское море. Эти спорные, на

первый взгляд, сравнения (лежащие в основе не менее спорной теории подобия материков)

вызывают при более глубоком рассмотрении неподдельный историко-философский интерес

у многих современных людей, которых в той или иной мере волнуют (особенно в свободное

время) «колыбельные» вопросы развития цивилизаций и их будущее. Действительно: на

Апеннинском полуострове существовал Рим, а сегодня - Италия, на полуострове Муравьева-

Амурского сегодня находится город Владивосток (как потомок древней цивилизации он

должен иметь в ближайшем будущем ТАКУЮ значимость?) Этот интерес у потенциальных

и реальных туристов всецело определяет интерес туристический, причем именно к этим мес-

там (Уссурийский залив), а также к географическим и историческим аналогиям (Уссурий-

ский залив - Тирренское море). Те же в определенной степени сходства можно выявить, на-

пример, у полуострова Трудный, на восточном побережье которого расположен г.Находка, и

южной частью Балканского полуострова (полуостров Халкидики + полуостров Пелопонес),

на которой расположена Греция. Как хорошо известно, именно туристический интерес и ту-

ристическое впечатление являются основой хозяйственного использования туристских ре-

сурсов для целей туризма и «двигателем» его экономики.

Таким образом, в основе создания туристско-рекреационного кластера в пределах при-

брежной зоны и акватории Уссурийского залива лежит объективный потенциально-знаковый

туристический интерес, который возможно развить только в адекватно-целесообразных ор-

ганизационных условиях. Назвать данный кластер целесообразно - «Экополис «Уссурий-

ский залив» или «ТурЭкополис «Уссурийский залив» (аналоги - «КУРОРТОполис», «МЕГА-

полис» и т.д.) Не менее перспективно сегодня и создание таких кластеров туристско-

рекреационного типа, как: «Экополис «Южное взморье» (прибрежные зоны и акватории за-

ливов Восток и Находка), «Экополис «Хасанское взморье», «Экополис «Озеро Ханка».

Подробнее о создании туристско-рекреационного кластера «Экополис «Уссурийский залив».

Ядром кластера должно стать предприятие судоремонта и судостроения ФГУП ДВЗ

«Звезда», расположенное в г.Большой Камень, по следующим причинам:

1) учитывая то, что важнейшим фактором обеспечения экологически приемлемого со-

стояния Приморского края является утилизация выведенных из эксплуатации атомных под-

водных лодок (АПЛ) и объектов их обеспечения, в настоящее время на заводе проводится

работа по реализации проекта утилизации АПЛ с выгрузкой и утилизацией высокообога-

щенного отработанного ядерного топлива (ОЯТ). При этом будет обеспечена безопасность

хранения находящегося на борту подводных лодок ОЯТ с помощью его повторного включе-

ния в Российский Ядерный топливный цикл. Указанный технологический процесс позволит

исключить угрозу загрязнения окружающей среды, возникающую в связи с долгосрочным

хранением старых АПЛ на плаву. Кроме того, здесь по инициативе Росатома создаются тер-

риториальные системы по: а) оснащению

радиационно-опасных объектов и расположенных