Саградов В.А, Ионцев А.А. Введение в демографию

Подождите немного. Документ загружается.

553

Политика населения Гитлера, подобно политике Муссолини, диктова-

лась двумя соображениями: 1) большое население было необходимо

для удовлетворения растущей потребности в «пушечном мясе»; 2) демогра-

фический компонент был важной составной частью «расовой теории».

Под лозунгом возвращения женщин к «натуральной профессии» —

деторождению, женщин увольняли с работы, заменяли безработными муж-

чинами. Ограничивался доступ женщин в высшие и средние школы. Про-

водилось принудительное выселение безработных в деревню. Был принят

«3акон о займах вступающим в брак» (женщины, получившие займы, были

обязаны уйти с работы и рожать). Для «планового выращивания полноцен-

ного немецкого народа» с большой шумихой создавалось движение «кре-

стных семей», дети в которых попадали под особое наблюдение и воспита-

ние фашистов (субсидировалось это движение за счет рабочих фондов).

Были запрещены смешанные браки (арийцев с неарийцами).

Для демографического «просвещения» Германии была огромным тира-

жом выпущена пропагандистская брошюра «Вымирающий народ».

Она имела подзаголовок: «Ужасающая таблица снижения рождаемости

в Германии и пути национал-социализма для укрепления жизни нации». Мил-

лионы экземпляров этой брошюры винили во всем ошибки эпохи «либера-

лизма и марксизма». Были запрещены противозачаточные средства и аборты,

рекламировалась и поощрялась внебрачная рождаемость, пропагандировался

институт побочных жен для «расовополноценых» мужчин. Созданная СС

организация «Лебенсборн» подбирала незамужним женщинам арийских про-

изводителей. В январе 1940 г. Гиммлер издал декрет, предписывающий перед

отправкой на фронт обеспечивать воспроизводство «чистокровных арийцев»,

не ограничиваясь устаревшими буржуазными брачными связями.

О результативности пропаганды деторождения можно судить

по таким данным. К началу 1937 г. из 620 тыс. браков, заключенных

в 1933 г., 39% не имели детей, 36% имели одного ребенка. Из 723 тыс. бра-

ков 1934 г. на ту же дату (начало 1937 г.) 45% не имели детей, а 40% —

только одного. Повернуть воспроизводство населения от суженного

к расширенному не удалось.

Фашизм на долгие годы скомпрометировал идеи демографической по-

литики, которые и сейчас нередко связывают только с тоталитаризмом

(фашизмом или коммунизмом), с его агрессивностью, нуждающейся

в миллионных армиях для утверждения своих идеологий среди иных тер-

риторий и народов.

История демографической политики показывает, что она была слабым

инструментом, чтоб заметно влиять на воспроизводство населения. Общест-

венно-экономические условия, как правило, сводили на нет все усилия демо-

графической политики, которой отводили нередко ошибочную роль главного

лекарства для лечения больных экономик и социально-политических систем.

554

ГЛАВА 24

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИКА

24.1. ПОЛИТИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

XX ВЕКА

Развитие демографической политики в послевоенные (1950 – 60 гг.) годы

было во многом предопределено существенным изменением политической

карты мира и освобождением от колониальной зависимости десятков раз-

вивающихся стран, прежде всего в Африке и Азии. Традиционно высокая

рождаемость в них, практически не регулируемая на уровне семьи, в соче-

тании со снижающейся в результате развития медицины и здравоохранения

смертностью породили феномен, получивший название

демографический

взрыв. Быстрый рост населения оказался серьезной проблемой для разви-

вающихся национальных экономик, постепенно приобретая характер гло-

бальной проблемы.

Бывший президент Международного банка реконструкции и развития

Ю.Р. Блек в 1961 г. в обращении к Экономическому и Социальному Совету

ООН писал, что «рост населения угрожает свести к нулю все наши усилия

по поднятию уровня жизни во многих странах».

В планировании семьи и регулировании рождаемости многие полити-

ки, общественные деятели и ученые увидели единственно доступное

для нищей экономики бывших колоний и оперативно реализуемое средство

торможения роста населения, не отрицая при этом и важности социальных

и экономических преобразований. Выступая на открытии III Междуна-

родной конференции по семейному планированию (Бомбей, 1952), бывший

президент Индии С. Радхакришнан призывал к планированию семьи

для снижения смертности и сохранения здоровья матерей и детей, подчер-

кивая, что развитие экономики и изменения социальной системы — «дол-

госрочные лечебные средства».

В коллективном труде «Кризис народонаселения и использование миро-

вых ресурсов» (Гаага, 1964 г.) для противостояния росту населения и возрас-

тающему давлению населения на имеющиеся ресурсы предлагалось прово-

дить активную демографическую политику, принимать на государственном

уровне решения, связанные с регулированием рождаемости.

Концепция ограничения роста населения, основанная на распростра-

нении средств контрацепции, получила название

неомальтузианство.

Марксистская демография выступала с критикой этой концепции, видя

555

ключ к преодолению экономической отсталости развивающихся стран

не в программах контроля над рождаемостью, а выборе социалистического

пути развития.

В 1964 году ООН провел опрос правительств, который показал, что

многие развивающиеся страны озабочены высокими темпами роста насе-

ления, затрудняющими экономическое развитие. Во все большем числе

развивающихся стран с 1960-х гг. получает признание и поддержку поли-

тика контроля рождаемости. В десятках стран Африки, Азии и Латинской

Америки действовали государственные программы, поддерживающие рас-

пространение практики планирования семьи и ориентированные на сниже-

ние рождаемости и сокращение темпов роста населения.

В качестве официальной цели многие страны намечали сокращение

общего коэффициента рождаемости, например, Индия — до 25‰ к 1984 г.,

Египет — до 24‰ к 1984 г. и т.п. Программа планирования семьи в Тунисе

предусматривала уменьшение специального коэффициента рождаемости

(175‰ в 1971 г.) ежегодно на 2,5 пункта. Ряд стран в качестве ориентира

выбрали сокращение годовых темпов прироста населения, например, в Ма-

лайзии — до 2,0% к 1985 г., в Кении — до 2,8% к 2000 г. и т.д. Программы

снижения рождаемости включали санитарное просвещение и консультиро-

вание по вопросам планирования семьи, обеспечение населения противоза-

чаточными средствами, пропаганду преимуществ малодетной семьи, сти-

мулирование малодетности экономическими и административными

мерами. Некоторые страны (Индия, Малайзия, Непал, Пакистан и др.)

в качестве одного из методов ограничения величины семьи разрешили доб-

ровольную стерилизацию и обеспечили доступность ее проведения.

Низкий культурно-образовательный уровень населения и отсутствие

социально-экономических стимулов к внутрисемейному ограничению де-

торождения существенно ограничивали эффективность осуществляемых

программ планирования семьи. Реализация их тормозилась также нехват-

кой финансовых и технических средств, недостатком квалифицированных

специалистов для служб планирования семьи.

Во многих странах, взявших официальный курс на снижение рождае-

мости, программы планирования семьи являются составной частью нацио-

нальных планов экономического развития. В 1969 г. XV сессия Комиссии

по народонаселению ООН рекомендовала не ограничиваться только фи-

нансированием программ контроля над рождаемостью, а использовать эти

средства для исследования взаимодействия социально-экономического и

демографического развития. В резолюциях региональных конференции

по народонаселению (Мехико, 1970 г.; Анкара, 1971 г.; Токио, 1972 г.; Бей-

рут, 1973 г. и Каир, 1973 г.) было особо подчеркнуто, что политика народо-

населения — составная часть политики и планирования развития.

556

Программы планирования семьи поддерживались и поддерживаются

различными специализированными и региональными учреждениями ООН,

а также рядом неправительственных организаций: Международной феде-

рацией по планированию семьи, Советом по народонаселению и др.

В 1970-х гг. в вопросы регулирования размеров семьи как части проблемы

сохранения здоровья матери и ребенка включились Детский фонд ООН

(ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В 1974 году Комиссия по народонаселению приняла документ «Дея-

тельность ООН в области народонаселения», в котором в число пяти ос-

новных направлений оперативной деятельности ООН вошли политика

в области народонаселения и программы планирования семьи.

Принятый на Всемирной конференции по народонаселению в Бухаре-

сте (1974 г.) Всемирный план действий в области народонаселения обратил

внимание правительств на то, что политика народонаселения не заменяет

социально-экономическое развитие, а является частью его. При подведении

итогов реализации Плана в Мехико (1984 г.) был обобщен опыт разработки

политики в области народонаселения в разных странах.

В Рекомендациях по дальнейшему осуществлению Всемирного плана

действий в области народонаселения (Мехико, 1984 г.), в Амстердамской

декларации, принятой Международным форумом «Народонаселение

в XXI веке» (Амстердам, 1989 г.), в 20-летней Программе действий

в области народонаселения и развития, принятой на Всемирной конферен-

ции по народонаселению в Каире (1994 г.), и в других международных и

региональных документах сформулированы основные принципы проведе-

ния национальной демографической политики, изложены рекомендации,

поставлены цели и задачи. В них неоднократно подчеркивалось суверенное

право каждой страны самостоятельно определять цели и методы их дости-

жения в сфере воспроизводства и развития населения.

Однако реализация политики в ряде стран приходит в противоречие

с правами человека, семьи на свободное принятие решений о размерах семьи,

о числе детей и времени их рождения. Так, например, правительство Китая с

начала 1970-х гг. предпринимает жесткие меры, чтобы обеспечить эффек-

тивный контроль за ростом населения. За 15 лет, к середине 1980-х гг., уда-

лось снизить рождаемость в 2 раза, а естественный прирост — почти

в 2,5 раза. В статье 25 Конституции КНР (принятой в 1982 г.) говорится:

«Государство осуществляет планирование рождаемости, с тем чтобы при-

вести в соответствие рост населения с планами экономического и социаль-

ного развития». Исходя из этого, при планировании семьи поощряются

поздний брак и рождение одного ребенка. Практикуемые в Китае матери-

альные и моральные меры наказания за рождение «лишнего» ребенка трак-

туются экспертами как нарушение права семьи свободно и ответственно

решать вопрос о числе детей.

557

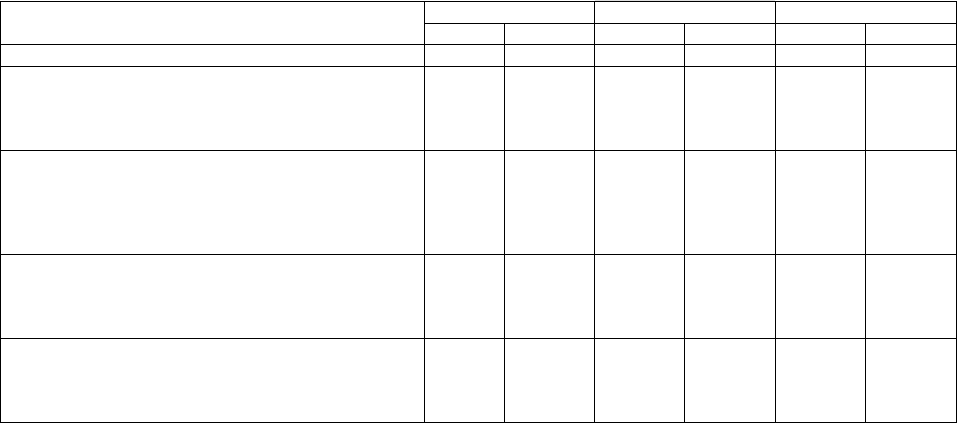

Табл. 24.1. Оценки и политика правительств в области населения

1988 1993 1998

Оценки и политика

стран доля, % стран доля, % стран доля, %

Всего 174 100 190 100 193 100

Оценивают рост населения в своей стране как:

слишком высокий

удовлетворительный

слишком низкий

74

76

24

42,5

43,7

13,3

78

90

22

41,1

47,4

11,6

79

85

29

40,9

44,0

15,0

Считают необходимым воздействие с целью:

увеличить темп роста

сохранить темп роста

уменьшить темп роста

воздействие не планируется

21

18

66

69

12,1

10,3

37,9

39,7

20

25

71

74

10,5

13,2

37,4

38,9

20

16

75

82

10,4

8,3

38,9

42,5

Считают уровень смертности и продолжительности

жизни:

приемлемым

неприемлемым

54

120

31,0

69,0

72

118

37,9

62,1

89

104

46,1

53,9

Считают уровень рождаемости:

слишком низким

удовлетворительным

слишком высоким

20

74

80

11,5

43,7

46,0

23

80

87

12,1

42,1

45,8

33

75

85

17,1

38,9

44,0

558

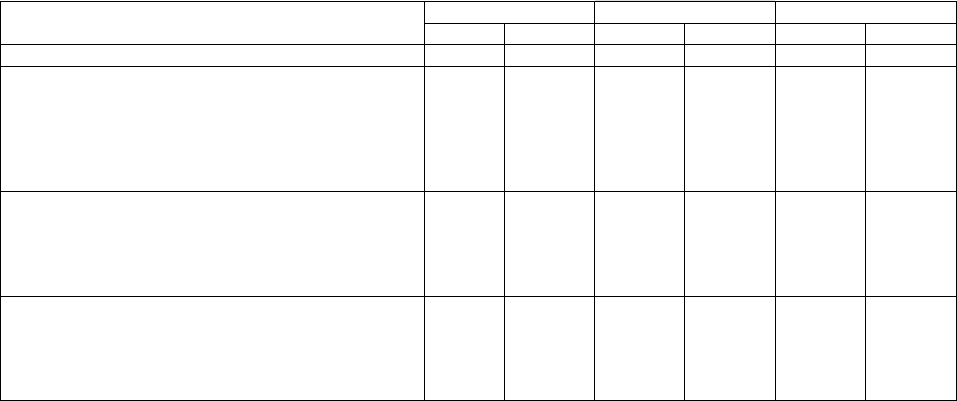

Табл. 24.1. Окончание

1988 1993 1998

Оценки и политика

стран доля, % стран доля, % стран доля, %

Всего 174 100 190 100 193 100

Считают необходимым воздействие на рождае-

мость с целью:

увеличить

сохранить

уменьшить

воздействие не планируется

20

19

70

65

11,5

10,9

40,2

37,4

21

29

83

57

11,1

15,3

43,7

30,0

25

19

85

64

13,0

9,8

44,0

33,2

Политика в отношении иммиграции:

увеличить 9 5,2 9 4,7 2 1,0

сохранить

уменьшить

воздействие не планируется

77

60

28

44,3

34,5

16,1

56

62

63

29,5

32,6

33,2

65

45

81

33,72

3,3

42,0

Политика в отношении эмиграции:

увеличить

сохранить

уменьшить

воздействие не планируется

6

71

43

54

3,4

40,8

24,7

31,0

7

47

36

100

3,7

24,7

18,9

52,6

9

27

39

118

4,7

14,0

20,2

61,1

Источники: Global Population Policy Database, 1991. UN, N.–Y., 1992, pp.181–184; Global Population Policy Database,

1993. UN, N.–Y., 1995, pp.197–202; Global Population Policy Database, 1999. UN, N.–Y., 2000, p.p. 200–205.

559

Для того, чтобы иметь возможность получать и обобщать информацию

о национальных политиках, ООН проводит периодические опросы прави-

тельств по вопросам политики в области населения. К 2000 г. было проведе-

но 8 таких опросов: 1963, 1972, 1976, 1978, 1982, 1988, 1993, 1998 гг. Специ-

ально созданная база данных, описывающая оценки и политику в области

населения (Global Population Policy Database) постоянно пополняется и со-

держит распределение стран по своему отношению к отдельным проблемам

демографической политики (см. табл. 24.1). Обращает на себя внимание тот

факт, что в последние годы растет число стран, оценивающих свой рост на-

селения и уровень рождаемости как слишком низкие.

Существуют и региональные базы данных. Эксперты Европейской

Экономической Комиссии в документах, подготовленных в 1990 г., отме-

чали необходимость разработки для всех стран единой базы данных, позво-

ляющей осуществлять мониторинг политики населения, важным направле-

нием которой выступает политика в области семьи и рождаемости. Выде-

лялись следующие ее разделы.

I.

финансовая помощь семьям: 1) семейные пособия; 2) гранты

на образование; 3) субсидии на жилье, специальные целевые займы оп-

ределенным категориям семей; 4) налоговые льготы семьям с детьми.

II. политика помощи женщинам в осуществлении их двойственной роли:

1) отпуска матерям и отцам в связи с рождением и воспитанием детей;

2) специальные льготы женщинам в области занятости (работа на до-

му, неполное рабочее время, гибкий график работы и т.д.); 3) развитие

системы дошкольного образования.

III.

политика помощи одиноким родителям: 1) особые льготы в обеспе-

чении детскими дошкольными учреждениями; 2) финансовая помощь.

IV.

политика повышения стабильности семей: 1) регулирование мини-

мального возраста вступления в брак; 2) законодательное регулирова-

ние разводов.

V. политика планирования семьи: 1) обеспечение средствами контрацеп-

ции; 2) политика в области абортов.

Экспертами Европейского Сообщества в рамках специально создан-

ной организации «Обсерватория семейной политики» осуществляется мо-

ниторинг политики в области семьи и рождаемости, готовятся регулярные

доклады, отражающие развитие мер семейной политики как в целом, так и

по отдельным странам ЕС.

Дискуссионным на Западе остается вопрос о том, какими должны

быть размеры семейных пособий и других льгот и компенсаций, чтобы они

не ослабляли трудовую мотивацию и не снижали степень участия родите-

лей в общественном производстве, не подрывали экономические функции

заработной платы, не перекладывали на общество личную ответственность

самих родителей за семью и их детей.

560

Завершая разговор о современной демографической политике, следует

отметить и новый — глобальный — ее аспект, связанный с высказы-

ваемыми предложениями о необходимости мировой политики населения,

дополняющей национальные политики, формулирующей общие подходы и

согласование целей в ее проведении на национальном уровне.

Так, еще в материалах Бухарестской конференции 1974 г. выражалось

сомнение в том, что планета способна содержать неограниченное количе-

ство населения из-за ограниченных размеров и исчерпаемых природных

ресурсов. Тенденция улучшения материального уровня жизни неизбежно

ведет к увеличению расхода природных ресурсов и приводит к тому, что

дальнейший рост населения достигается ценой ухудшения условий жизни.

Новые открытия в науке и новые технологии могут, конечно, ослабить ост-

роту этого вопроса, но не снять его с повестки дня, если продолжится рост

населения. Подобные идеи и выводы (стратегия нулевого роста) содер-

жатся и в докладах Римского клуба, неправительственной организации,

под эгидой которой подготовлено несколько экспертных прогнозов миро-

вой динамики, получивших всемирную известность.

Идея мировой политики или, как минимум, координации националь-

ных политик в области народонаселения не так уж фантастична, как

она может показаться на первый взгляд. Проблемы народонаселения носят

глобальный характер, также как и экологические и энергетические пробле-

мы, поэтому их решение вполне может и должно быть найдено на уровне

ООН в форме компромисса и согласованных стратегических действий на-

циональных правительств и международных организаций.

Но если проблема мировой политики населения — это все-таки пока

проблема скорее теоретическая, чем практическая, и, скорее, проблема зав-

трашнего дня, чем сегодняшнего, то проблема тесной интеграции политики

населения и социально-экономической политики — это проблема, решение

которой ищут и национальные правительства, и международные организации.

24.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СССР И РОССИИ

Демографическая политика в Российской Федерации до 1990-х гг. была

составной частью единой общегосударственной политики СССР, и лишь

после провозглашения Россией суверенитета (1990 г.) и распада Советского

Союза (1991 г.) можно говорить о новом этапе российской политики

в области населения.

Официальных заявлений по поводу целей демографической политики

в нашей стране, в принципе, никогда не делалось. Можно лишь упомянуть

несколько официальных документов, где об этом говорилось более или

менее прямо. Так, в принятом в 1944 г. Указе Верховного Совета СССР

упоминалась необходимость «поощрения многодетности» и вводился ком-

561

плекс мер, обеспечивающих такую политику. В 1981 г. в партийно-

правительственном постановлении «О мерах по усилению государственной

помощи семьям, имеющим детей» говорилось о «создании наиболее благо-

приятных условий для роста населения и воспитания подрастающего поко-

ления». Наконец, в правительственном постановлении о социальном разви-

тии села (1988 г.) в цели демографической политики было включено

«стимулирование рождаемости в трудонедостаточных районах».

Тем не менее отечественная демографическая политика имеет свою ис-

торию, неотделимую от демографической истории нескольких поколений,

сменивших друг друга за семь с лишним десятилетий Советской власти.

Социалистическое государство, основой экономической системы кото-

рого было плановое хозяйство и общественная собственность на средства

производства, было вынуждено относиться к населению не только как

к объекту социальной политики, но и как к экономическому субъекту, как

к источнику трудовых ресурсов и потребителю централизованно и плано-

мерно распределяемого общественного продукта. Отсюда особое отношение

к учету населения, к прогнозам изменения его численности и структуры (без

чего невозможно было строить планы на несколько лет вперед), к семье.

Советская идеология всегда отводила семье подчиненную роль

в системе социальных отношений. «Общественное выше личного», «Неза-

менимых людей нет» — эти и другие социальные постулаты социализма

не могли не сказаться на обобществлении демографического поведения,

на выработке норм и законов, регулирующих брак, рождение детей, мигра-

цию. Практика не расходилась с теорией. В.И. Ленин предлагал заменить

индивидуальное хозяйствование отдельных семей общим кормлением

больших групп семей, — и строились фабрики-кухни, а прибывающее го-

родское население расселялось по коммунальным квартирам. А. Коллонтай

провозглашала, что женщина должна, прежде всего, служить своему клас-

су, а не обособленной ячейке, — и вводилось максимально упрощенная

регистрация заключения и расторжения брака, была введена свобода абор-

та, строились детские ясли и сады для обобществления воспитания детей

и т.п. Профессор С.Я. Вольфсон предсказывал в 1929 г.: «Из семьи будет

выхолощено ее социальное содержание, она отомрет...».

Демографические результаты социальной политики первых лет советской

власти были, на первый взгляд, просто ошеломляющими, создавали иллюзию

безграничных возможностей социализма. Например, продолжительность жиз-

ни выросла с 32 лет в начале века до 44 лет в 1926 г., а младенческая смерт-

ность за этот же период сократилась с 269 на 1000 новорожденных до 174 (!).

Джавахарлал Неру в своем «Взгляде на всемирную историю» уделил немало

место демографическим успехам СССР в 1920-е гг., соглашаясь с тем, что

высокая рождаемость — доказательство эффективности социалистической

562

системы, веры людей в завтрашний день. Развитие социального страхования,

льгот работающим женщинам, а также детские дошкольные учреждения бы-

ли призваны способствовать сочетанию материнства с занятостью.

В то же время к 1940 г. продолжительность жизни выросла лишь

до 47 лет, а младенческая смертность — важный социальный индикатор —

составила в 1940 г. 182‰, т.е. была выше, чем в середине 1920-х гг. Даже

эти простые данные говорят о неоднозначности и противоречивости демо-

графического развития СССР и влияния на него экономического развития и

социальной политики.

Курс на индустриализацию, взятый первым пятилетним планом, по-

требовал значительного привлечения рабочей силы в промышленность,

способствовал бурному росту городского населения. Так, только

за 1928-1932 гг. темпы прироста населения Москвы превысили 6% в год, а

число рабочих и служащих выросло с 0,7 млн. чел. до 1,7 млн. чел. Гипер-

трофированное развитие крупных городов породило немало социальных

проблем, поэтому в 1932 г. было принято решение об административном

регулировании численности населения Москвы и некоторых других круп-

нейших городов.

Индустриализация и урбанизация населения способствовали разруше-

нию патриархальной семьи, вовлечению женщин в общественное производ-

ство, особенно в городах. Результатом стало формирование тенденции

к сокращению рождаемости (за 1925-1935 гг. общий коэффициент рождае-

мости сократился в полтора раза — с 45‰ до 31,6‰). Ускорился переход

от многодетной (5 и более детей) к среднедетной (3–4 ребенка) семье,

в городах распространение получает малодетная семья (1–2 ребенка).

На демографическом развитии страны сказались и большие людские

потери, связанные с принудительной коллективизацией, высылкой семей

зажиточных крестьян (кулаков), репрессиями. Голод на Украине и в России

в начале 1930-х гг., который унес несколько миллионов жизней,

в сочетании со снижающейся рождаемостью, привел к сокращению при-

роста населения (почти вдвое), к тому, что численность населения стала

сильно отставать от ранее запланированных цифр. Материалы переписи

1937 г. были изъяты из использования в науке и практике, поскольку ре-

зультаты, сильно отличавшиеся от официально оглашаемых, явно свиде-

тельствовали о демографическом, а следовательно, и социально-поли-

тическом неблагополучии.

Ориентированность тоталитарного советского государства на рост на-

селения как фактор экономической и оборонной мощи обусловили во вто-

рой половине 1930-х гг. формирование идеологии

пронаталистской (ори-

ентированной на поддержку высокой рождаемости) политики. В 1936 г.

были запрещены аборты «по социальным основаниям» — мера, перечерк-

нувшая либерализм декретов первых лет Советской власти.