Саградов В.А, Ионцев А.А. Введение в демографию

Подождите немного. Документ загружается.

193

Пример Тывы еще раз подчеркивает, что взаимодействие социально-

экономических, экологических и природно-климатических факторов

не позволяет однозначно найти главную причину межрегиональных разли-

чий смертности. В то же время межрегиональные соотношения основных

индикаторов смертности поразительно устойчивы. Сравнивая современные

межрегиональные различия смертности с аналогичными данными, относя-

щимися к концу 1970-х гг., можно заключить, что характер дифференциа-

ции изменился весьма мало

Межрегиональные различия в динамике смертности крайне трудно

поддаются объяснениям. И дело здесь, по-видимому, в том, что межрегио-

нальные различия и региональная динамика смертности складываются

под действием многих, иногда разнонаправленных факторов. Если

для особенностей динамики смертности отдельных регионов и удается най-

ти удовлетворительное объяснение, то картину в целом объяснить вряд ли

удастся. Попытки формального математико-статистического анализа, как

правило, не дают интерпретируемого результата.

8.5. ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ СМЕРТНОСТИ

Подведем некоторые итоги. Демографический переход в России начался зна-

чительно позже, чем в большинстве стран Европы и США. Первый его этап

закончился лишь в конце XIX в., хотя случаи массового голода в результате

социальных катастроф наблюдались и в 1920-е гг., и в 1933 г., и в 1947 г. Вто-

рой этап перехода завершился, в основном, к середине 1960-х гг., но пробле-

мы характерные для третьего этапа в России решены далеко не полностью.

Снижение ожидаемой продолжительности жизни в России в период

1965–1994 гг. есть результат роста смертности взрослых и стагнации или

очень медленного снижения смертности детей. Социально-экономический

кризис лишь обострил негативные процессы в российской смертности, но

их причины лежат, по-видимому, далеко за пределами 1990-х гг.

Многие факты дают основание предполагать, что смертность в России

после снижения и роста практически вернулась на траекторию, которая

наблюдалась в 1964–1980 гг. Такой вывод вытекает из анализа волнообраз-

ной динамики основных индикаторов смертности.

Анализ смертности когорт (Avdeev et al., 1997) показал, что динамика

возрастной смертности каждого реального поколения после 1959 г.

в возрастах 20–60 лет достаточно легко прогнозируется на основе тренда

1959-1980 гг. Антиалкогольная кампания не нарушила, а лишь временно

прервала выявленные особенности. В динамике смертности каждого поко-

ления наблюдается резкое снижение смертности в 1985-1987 гг., кратко-

временная стабилизация на низком уровне, весьма значительный рост и

194

явная тенденция к возвращению на ту траекторию, которая предсказывает-

ся особенностями смертности когорты до 1980 г.

Устойчивые межрегиональные соотношения смертности, в значи-

тельной мере нарушившиеся в период антиалкогольной компании, вновь

восстановлены (Andreev, 1997, Avdeev et al., 1997). Коэффициент корреля-

ции между уровнями продолжительности жизни в 1979-1980 гг. и 1997 гг.

составляет для мужчин 0,73, а для женщин — 0,84. Такая значительная кор-

реляция при интервале времени 17 лет еще раз убеждает, что новейший

тренд смертности есть продолжение прошлого.

Таким образом, снижение смертности в 1994–1998 гг. еще не означает

перелома общей негативной тенденции. Главная проблема современной

российской смертности — это смертность мужчин рабочих возрастов. Если

в 1994 г. продолжительность жизни мужчин в России была на 14,6 лет

меньше, чем в развитых странах (см. табл. 8.5), то женщин «только» на

7,5 лет. Основа этого отставания, прежде всего — более высокая смертность

от болезней системы кровообращения в молодых возрастах. Иными слова-

ми, в России так и не начался третий этап демографического перехода.

В 1999 г. ожидаемая продолжительность жизни вновь сократилась, составив

59,9 лет для мужчин (61,3 в 1998 г.) и 72,4 лет для женщин (72,9 лет

в 1998 г.).

В то же время известные основания для оптимизма все же есть. Почти

весь советский период российской истории данные о смертности населения

были недоступны общественности. В период перестройки (середина

1980-х гг.) ситуация начала меняться, а с распадом СССР — изменилась

кардинально. Сегодня проблемы смертности обсуждаются весьма широко,

хотя и не всегда достаточно квалифицированно. Отсюда появляется надеж-

да, что российское общество сумеет переломить сложившуюся ситуацию и

начать сближение России с развитыми странами мира и в сфере продолжи-

тельности жизни.

Если этого не произойдет, то в ближайшие десятилетия Россию ждет

продолжающаяся стагнация показателей смертности при медленном сни-

жении смертности детей. Несомненно лишь, что маятник, запущенный ан-

тиалкогольной кампанией, прошел точку максимума.

Сходные проблемы характерны для большинства бывших европей-

ских республик СССР и пост коммунистических стран Центральной и Вос-

точной Европы.

Будущая динамика смертности в странах, проходящих четвертую фазу

демографического перехода, выглядит гораздо оптимистичнее. Сегодня уже

почти никто из ученых не рискует сказать: «Продолжительность жизни вы-

растет до X лет, и рост прекратится», потому что все ранее сделанные про-

гнозные пределы пройдены. Но значит ли это, что прогресс не знает границ?

195

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Е.М. Социальная детерминация смертности, демографическая

политика и прогнозы продолжительности жизни // В кн.: Методология

демографического прогноза /. Под ред. А.Г. Волкова. М., 1988. С. 118–

135.

2. Андреев Е.М., Дарский Л.Е. и Харькова Т.Л. Население Советского Сою-

за: 1922–1991. М.: Наука, 1993.

3. Корчак-Чепурковский Ю.А. Влияние смертности в разных возрастах

на увеличение средней продолжительности жизни // В кн.: Советская де-

мография за 70 лет. Из истории науки. М.: Наука, 1987. С. 263–280.

4. Милле Ф. Школьников В. и Вален Ж. Современные тенденции

в смертности по причинам смерти в России, 1965–1994. Москва–Париж,

1996 (на русском и французском).

5. Омран А.Р. Эпидемиологический аспект теории естественного движения

населения // В кн.: Проблемы народонаселения: о демографических про-

блемах стран Запада / Под ред. Д.И. Валентея и А.П. Судоплатова.

М.: Прогресс, 1977. C. 57–92.

6. Сифман Р.И. К вопросу о причинах снижения детской смертности в годы

Великой Отечественной войны // В кн.: Продолжительность жизни: ана-

лиз и моделирование. М., 1979. C. 50–60.

7. Урланис Б.Ц. Эволюция продолжительности жизни. М. Статистика, 1978.

8. Школьников В.М., Милле Ф. и Вален Ж. Ожидаемая продолжительность

жизни и смертность населения России в 1970–1993 годах: анализ и про-

гноз. М., 1995.

9. Andreev E.M. The dynamics of mortality in the Russian Federation //

In: Symposium On Health And Mortality. United Nations and Flemish Scien-

tific Institute, Brussels, Belgium, 19–22 November. 1997. New York: United

Nations. P. 279–293.

10. Avdeev A., Blum A., Zakharov S. et Andreev E. Réaction d’une population

hétérogène а une peretrubation. un modèle d’interprétation des evolutions

de mortalité en Russie. Population, 1997. № 1. P. 7–44.

11. Bourgeois–Pichat J. Future outlook for mortality decline in the world. Popu-

lation Bulletin of the United Nation. 1978, № 11. P. 12–41.

12. United Nations Model life table for the developing countries. New–York, 1982.

196

ГЛАВА 9

РОЖДАЕМОСТЬ

9.1. НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Рождаемость — один из основных демографических процессов, который

определяется частотой и характеристиками деторождений (возраст матери,

очередность рождения и др.) в данном населении. В демографии рождае-

мость, как правило, изучается в приложении к когорте (поколению), кото-

рая может быть реальной или чисто гипотетической.

При этом деторождения могут быть как «живыми», так и «мертвыми»,

статистика в отношении которых в разных странах имеет свои особенно-

сти. В России, как правило, статистический учет осуществляется по «живо-

рождениям», и в нашей главе, говоря о рождаемости, мы будем рассматри-

вать именно «живорождения».

Вставка 9.1. Рождением ребенка (живорождением) до 1 января 1993 года считалось

полное выделение или извлечение из организма матери плода при сроке беременности

28 недель и больше (т.е. плода ростом 35 см и больше, массой 1000 г и больше), кото-

рый после отделения от тела матери сделал самостоятельно хотя бы один вдох. К жи-

ворожденным относились также плоды, родившиеся до 28 недель беременности (т.е.

ростом менее 35 см и массой тела менее 1000 г) и прожившие дольше 7 дней.

С 1 января 1993 г. в Российской Федерации принято следующее определение жи-

ворождения: «Живорождением является полное изгнание или извлечение продукта

зачатия из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности,

причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни,

такие, как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускула-

туры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента. Каждый

продукт такого рождения рассматривается как живорожденный». Согласно действую-

щей инструкции, в органах ЗАГС и в государственной статистике учитываются дети с

массой тела при рождении 1000 г и более (или, если масса неизвестна, с длиной тела 35

см и более, либо со сроком беременности 28 недель и более), включая живорожденных

с массой тела менее 1000 г при многоплодных родах; все родившиеся с массой тела от

500 до 999 г также подлежат регистрации в органах ЗАГС в тех случаях, когда они

прожили после рождения более 168 часов.

Источник: Демографический ежегодник России. 1997. М., Госкомстат, 1997. С. 47.

Рождаемость есть процесс деторождения в совокупности людей, составляющих

поколение, или в совокупности поколений — населении.

Источник: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 389.

В соответствии с одной из главных характеристик рождаемости —

возрастом матери — выделяют так называемый

репродуктивный (иногда

можно встретить не совсем точные определения как

детородный, фертиль-

197

ный, плодовитый) возраст, который составляет 35 лет (т.е. 15–49 лет) и

в течение которого и осуществляется подавляющее число деторождений.

Почему «подавляющее»? Потому что рождение ребенка возможно и

за границами этого возраста: и в возрасте 10–14 лет, и в возрасте 50 лет и

старше. Но это все единичные случаи, которыми в демографическом анализе

рождаемости можно пренебречь, ведь даже в рамках репродуктивного возрас-

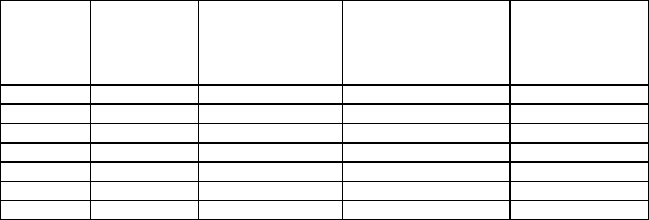

та имеют место большие различия, что наглядно видно из данных табл. 9.1.

Табл. 9.1. Возрастные (родившиеся живыми на 1000 женщин

в соответствующем возрасте) и кумулятивные

коэффициенты рождаемости в России за 1996 г.

возраст

длина

интервалов,

в годах

возрастной

коэффициент

рождаемости,

в ‰

коэффициент ро-

ждаемости

в возрастных

интервалах, в ‰

кумулятивный

коэффициент

рождаемости,

в ‰

15

–

19 5 39

,

7* 198

,

5 198

,

5

20

–

24 5 106

,4

** 532

,

0 730

,

5

25

–

29 5 66

,

5 332

,

5 1063

,

0

30

–

34 5 30

,

3 151

,

5 1214

,

5

35

–

39 5 10

,

854

,

0 1268

,

5

40

–

44 5 2

,

311

,

5 1280

,

0

45

–

49 5 0

,

1** 0

,

5 1280

,

5

* в данной возрастной группе на лиц в возрасте 15–17 приходится около

22% рождений в этой группе.

** выделены с целью показать огромные возрастные различия непосредственно

в репродуктивном возрасте.

В соответствии с другой важной характеристикой рождаемости —

очередностью рождения — следует выделить такое понятие, как

кален-

дарь рождений, представляющий собой распределение рождений во вре-

мени в течение детородного периода или периода супружества.

В связи с супружеством выделяют

брачную рождаемость, на которую

во многих странах, в том числе и в России приходится основная масса рож-

дений, и

внебрачную рождаемость (иногда говорят незаконная рождае-

мость). Так, в 2001 г. в России доля детей, родившихся у женщин, не со-

стоявших в зарегистрированном браке, составила 29% (в 1996 г. — 23%,

1990 г. — 15%; 1980 г. — 11%).

С точки зрения современного понимания рождаемости, как демографиче-

ского процесса, необходимо выделить и такое понятие, как

плодовитость, ко-

торая еще не так давно рассматривалась как синоним рождаемости. Плодови-

тость (англ. fecundity), которую обусловливают сугубо биологические факторы

(способность женщины к зачатию, внутриутробная смертность и др.), есть био-

логическая способность женщины к зачатию и рождению детей, которая выра-

жается как бы в потенциальном максимуме рождаемости и которую нельзя

198

смешивать с непосредственным процессом рождаемости. Считается, что уро-

вень плодовитости составляет 12–15 детей на женщину в среднем по когорте.

Понятие

плодовитость нельзя смешивать и с таким понятием, как ес-

тественная рождаемость

.

Естественная рождаемость — это такая (чисто гипотетическая) рож-

даемость, которая имела бы место при отсутствии как современных мето-

дов средств контроля (искусственной контрацепции и абортов) так и любо-

го сознательного ограничения рождаемости традиционными методами

(такими как периодическое воздержание от половой жизни). Обычно, гово-

ря о естественной рождаемости, имеют в виду также и отсутствие ограни-

чений определенных брачностью, т. е. условно допускают, что любая жен-

щина состоит в непрекращающемся браке на протяжении всех репро-

дуктивных лет жизни. Однако и при таком допущении, уровень

естественной рождаемости всегда ниже уровня плодовитости и может зна-

чительно разнится от населения к населению. Различия (помимо различий

в плодовитости) связаны с комплексом поведенческих факторов внутрисе-

мейного репродуктивного поведения (например, длительностью лактации,

т.е. грудного вскармливания). По оценкам, при естественной рождаемости

суммарный коэффициент лежит в интервале 9–12 детей на женщину

(при гипотетической повсеместной брачности), или 4–8 детей при реали-

стических допущениях о брачности.

Вставка 9.2. Естественная рождаемость — рождаемость, не ограничиваемая проти-

возачаточными мерами и искусственными абортами. Термин «естественная рождае-

мость» введен в научный оборот в 1961 г. французским демографом Л. Анри

в противоположность «контролируемой рождаемости». Естественная рождаемость

не тождественна плодовитости, т.к. плодовитость не полностью реализуется

в естественной рождаемости. Она не равнозначна также используемым иногда неточ-

ным понятиям «чисто биологической», или «стихийной», рождаемости.

Источник: Энциклопедический словарь Народонаселение. М., 1994. С. 389.

С биологической точки зрения важно сказать о довольно устойчивом

соотношении числа родившихся девочек и мальчиков в пользу последних:

примерно на 100 девочек, как правило, рождается 105–107 мальчиков

(в годы потрясений, например, войн это число может возрастать до 110–

111 мальчиков). Отсюда в демографическом анализе появляется такая по-

стоянная величина, как

доля девочек среди родившихся, равная 0,488.

Вставка 9.3. При зачатии половую пропорцию мальчиков и девочек определяют

в 125–130 мальчиков на 100 девочек. Если бы не было внутриутробной гибели плода,

выкидышей, мертворождаемости, то, по-видимому, половые соотношения родившихся

были бы такими же, как и при зачатии. Следовательно, на соотношение живорожден-

ных по полу оказывают влияние выкидыши плода и мертворожденные, среди которых

значительно преобладают особи мужского пола.

Источник: М.С. Бедный. Мальчик или девочка? М. 1987. С. 40.

199

9.2. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ РОЖДАЕМОСТИ

Историческая эволюция рождаемости неразрывно связана с социально-

экономическим развитием общества. По мере его совершенствования, раз-

вития производительных сил и, в первую очередь, непосредственно самого

человека, повышения его интеллектуального потенциала, изменения роли

женщины, вовлечения ее в промышленное производство, изменения роли и

функций семьи закономерным стал процесс постепенного снижения рож-

даемости с максимально высокой (50‰ и выше) до очень низкой (зачастую

ниже уровня, характерного для простого воспроизводства — 16‰).

Было бы неверно, однако, считать, что населениям промышленно раз-

витых стран всегда был присущ низкий уровень рождаемости. На самом

деле, рождаемость каждой из них претерпела очень значительные измене-

ния на протяжении последних 150 лет. Табл. 9.2 дает представление

об этих изменениях. Видно, что, во-первых, на рубеже XX века, уровень

рождаемости ведущих западных стран был столь же высок, сколь и совре-

менный уровень, скажем, Ботсваны. Во-вторых, то, что на протяжении века

имели место как периоды значительного падения рождаемости (например,

вслед за экономическим кризисом 1929 г.), так и периоды ее роста (после-

военный «бэби-бум»). Эти периоды продолжались иногда до 20 лет.

В-третьих (и это наиболее важно), прослеживается, тем не менее, долго-

срочная тенденция снижения уровня рождаемости. Последнюю называют

тенденцией

демографического перехода в области рождаемости, в соот-

ветствии с которой и была в 1930 – 40-е годы разработана концепция демо-

графического перехода, которая учитывала только изменения

в рождаемости и смертности.

Более точно, говоря о демографическом переходе в области рождае-

мости, имеют в виду исторически длительный эволюционный переход

к

современному типу рождаемости, для которого характерно, во-первых,

сознательное регулирование рождаемости, осуществляемое на индивиду-

альном или внутрисемейном уровне с помощью эффективных искусствен-

ных средств (контрацепции и абортов), которые должны быть широко дос-

тупны населению, и, во-вторых, сознательное предпочтение малодетности

большому числу детей в семье. Хотя нет единой точки зрения на то, какие

именно черты характеризуют рождаемость в период непосредственно

предшествующий демографическому переходу (иногда употребляют тер-

мин

традиционная рождаемость), т.е. на стадии, на которой большинство

западноевропейских стран находилось в середине XIX века (если общие

черты для столь различных населений мира и существуют), ясно, что рож-

даемость не отвечала тогда, по крайней мере, одному из двух сформулиро-

ванных выше условий «современности», что и обусловливало ее высокий

уровень.

200

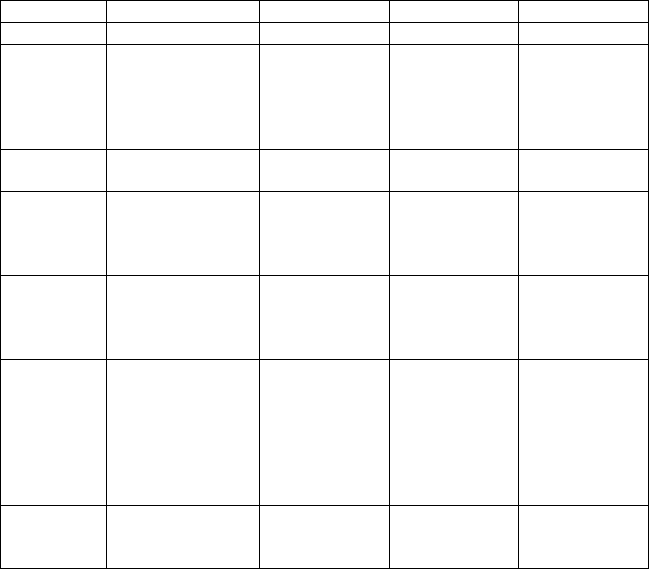

Табл. 9.2. Историческая эволюция рождаемости в XX веке

в отдельных странах. Суммарный коэффициент рождаемости

СКР 1900–1904 1930–1934 1960–1964 1990–1994

более 5 Россия

4,0 – 5,0

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Финляндия

Россия

3,0 – 4,0

Англия

a

Швеция

Испания

Италия

Нидерланды

США

b

2,5 – 3,0 Франция Нидерланды

Англия

a

Испания

Финляндия

Франция

2,0 – 2,5

США

b

Финляндия

Франция

Германия

c

Италия

Россия

Швеция

1,5 – 2,0

Англия

a

Германия

Швеция

Англия

a

Нидерланды

Россия

США

b

Финляндия

Франция

Швеция

менее 1,5

Германия

Испания

Италия

a

включаю территорию Уэльса;

b

только для белого населения;

c

только для ФРГ

Источник: Sardon Population 45 (6): 952, Council of Europe 1997. Recent demographic

developments in Europe.

Исторически в европейских странах (включая Россию) и других про-

мышленно развитых странах мира демографический переход в области рож-

даемости протекал параллельно эпидемиологическому переходу, несколько

отставая от последнего, что позволило говорить о фазах демографического

перехода как единого процесса. К 1980 гг. для западноевропейских стран

демографический переход в области рождаемости можно было считать

в основном завершенным, т.е. современный тип рождаемости — достигну-

тым. Этого, конечно, нельзя сказать об огромном большинстве развиваю-

щихся стран мира. Среди них и бывшие союзные республики, такие как

Азербайджан, Казахстан, республики Средней Азии.

Большинство демографов сходится на том, что переход к современной

рождаемости неизбежен и непременно в той или иной форме произойдет

201

во всех странах. Однако на вопрос, почему именно это происходит (или

произойдет) единого ответа пока нет, как нет и по сей день целостной тео-

рии рождаемости. Вместе с тем уже разработанные разнообразные концеп-

ции рассматривают этот демографический процесс с разных углов зрения,

обеспечивая в совокупности более или менее полное представление о его

внешних детерминантах (объясняющих переменных).

Напомним, что в упрощенном варианте, по этой концепции, все стра-

ны в своем развитии пройдут три (иногда выделяют четыре или пять) фазы,

каждая из которых соответствует определенной стадии развития общества

и определяет соответствующий тип воспроизводства населения.

На первой фазе (аграрное или традиционное общество) коэффициенты

рождаемости и смертности очень высоки и между ними соблюдается опреде-

ленное равновесие, которое время от времени нарушается кратковременными

колебаниями в смертности. Это, в свою очередь, вызывает изменения, порой

очень резкие, в темпах роста населения. В целом численность населения

на протяжении длительного временного интервала остается стабильной.

На второй фазе (так называемое переходное общество), благодаря зна-

чительным социально-экономическим преобразованиям (индустриализация,

урбанизация, развитие систем здравоохранения и образования и др.) начина-

ет резко снижаться уровень смертности при сохраняющемся высоком (пер-

воначально, возможно, даже очень высоком) уровне рождаемости. Возрас-

тающий во времени разрыв между этими двумя уровнями приводит

к быстрому росту населения. Постепенно, как реакция на модернизационные

факторы и на усиливающееся давление быстрорастущего населения

на ресурсы рождаемость начинает снижаться. Уровень смертности, достиг-

нув некоторого минимума, из-за развивающегося процесса старения населе-

ния несколько возрастает. В итоге, на третьей фазе (современное общество)

устанавливается новое равновесие между рождаемостью и смертностью.

В концепции демографического перехода утверждается существова-

ние сильной обратной зависимости между уровнем социально-экономи-

ческого развития и рождаемости. Это положение верно, если рассматривать

или длительные периоды времени, или, например, в целом развивающиеся

и развитые страны, находящиеся соответственно на второй (и даже первой)

и третьей фазах демографического развития. Однако в конкретных случаях

это утверждение является слишком общим.

Связь между рождаемостью и экономическим развитием оказывается

более сложной, нелинейной, где существенную роль играет фактор време-

ни. Кроме того, в результате влияния различных социо-культурных факто-

ров эта связь для отдельных стран и регионов имеет свои специфические

особенности.

Несомненно, рождаемость неразрывно связана с состоянием и разви-

тием общества, понимаемым практически в любом его аспекте. Поэтому

202

общественно-политический строй, уровень и особенности экономического

развития, классовое и имущественное расслоение, господствующая соци-

ально-культурная среда и особенности образа жизни, этнические, расовые

и собственно биологические характеристики населения в значительной ме-

ре определяют динамику рождаемости.

Нам важно, однако, иметь в виду с самого начала, что далеко

не каждая из перечисляемых ниже концепций формализована в достаточ-

ной мере для количественных оценок и эмпирической проверки. Эмпири-

ческих исследований, проверяющих то или иное концептуальное положе-

ние известно не много, и их результаты существенно зависят от осо-

бенностей изучаемых примеров. Мы судим, поэтому, о концепциях

рождаемости по их внутренней непротиворечивости, согласованности

с другими теориями и положениями общественных наук, требуя лишь от-

сутствия явных противоречий с эмпирическими факторами.

Выделим следующие направления:

Биологические детерминанты рождаемости и детерминанты

традиционного репродуктивного поведения. Интересно, прежде всего,

обратиться к рождаемости до эпохи демографического перехода, когда со-

временные эффективные методы контроля не существовали. Чем объяснить

тогда то, что уровень рождаемости в разных странах был столь различен?

Например, в Уганде суммарный коэффициент рождаемости и ныне превы-

шает 7 детей на женщину, а, скажем, в Финляндии он не был выше 5.5 даже

в начале XIX века? Дело в том, что отсутствие современной контрацепции

не обязательно влечет за собой отсутствие всякого регулирования рождае-

мости. Оно осуществлялось в форме общественных норм (традиций) брач-

ного поведения, ограничениями на репродуктивное поведение (т. е. пове-

дение, связанное с рождаемостью) вне семьи и распространением

традиционной контрацепции (напр., посредством продленной лактации,

т.е. грудного вскармливания).

В 1956 г. американские демографы К. Девис и Дж. Блейк предложили

систему факторов, включающих биологические характеристики рождаемо-

сти. В нее входят: характеристики формирования и расторжения брачных

союзов (понимаемых в широком смысле, т.е. включая любые формы устой-

чивых сексуальных отношений), такие как средний возраст вступления

в брак, суммарная длительность периодов нахождения вне союза вследствие

развода или овдовения, распространенность постоянного безбрачия (напр.,

по религиозным соображениям), частота половых контактов в брачном сою-

зе, распространенность сознательной традиционной (естественной) контра-

цепции (такой как временное воздержание от сексуальной жизни), возраст

наступления стерильности (неспособности к зачатию), вероятность спонтан-

ного аборта, длительность и практика лактации. В рамках этой схемы отли-