Саградов В.А, Ионцев А.А. Введение в демографию

Подождите немного. Документ загружается.

183

Использование в медицинской практике с середины 1940-х гг. новых

лечебных средств — сульфаниламидных препаратов, весьма эффективных

в лечении желудочно-кишечных заболеваний и пневмоний, послужило ос-

новой значительного снижения смертности. Благодаря сульфаниламидам

(Сифман, 1979) коэффициент младенческой смертности в послевоенном

1946 г. оказался в 1,8 раза ниже, чем в 1940 г. Голод 1947 г. вызвал сущест-

венный рост уровня смертности, а людские потери в результате голода со-

ставили более 400 тыс. человек, но с 1948 г. снижение уровня младенче-

ской смертности и рост ожидаемой продолжительности жизни

продолжились. Темп снижения детской смертности вновь возрос в начале

1950-х гг., когда началось массовое производство и использование

в медицинской практике отечественных антибиотиков.

К сожалению, мы располагаем данными о смертности по причинам

за 1946–1958 гг. только для городского населения. Использование этих по-

казателей осложнено тем, что отсутствуют надежные оценки возрастного

состава жителей городов. Это препятствует расчету относительных показа-

телей. Но даже анализ абсолютных чисел умерших показывает существен-

ное снижение смертности взрослых от туберкулеза, что, скорее всего, так-

же связано с успешным медикаментозным лечением.

После 1953 г. важным фактором роста продолжительности жизни ста-

ло прекращение широкомасштабных репрессий. Немалую роль сыграли,

по-видимому, и социальные преобразования, которые связывают с именем

Н.С. Хрущева. Это, прежде всего, массовое жилищное строительство

в городах, в результате которого миллионы семей были переселены

из подвалов, ветхого жилья и перенаселенных коммунальных квартир.

Устойчивый рост ожидаемой продолжительности жизни как мужчин,

так и женщин, продолжался вплоть до 1964 г., а устойчивое снижение мла-

денческой смертности — до 1971 г. С 1959 г. по 1964 г. стандартизованный

коэффициент смертности мужчин от инфекционных болезней снизился

в 2,5, а женщин — в 1,3 раза.

В то же время, с нашей точки зрения, основное снижение детской

смертности в России и вообще смертности от инфекционных болезней

в послевоенный период было в значительной мере связано с повышением

эффективности медицинской помощи. Можно утверждать, что деятель-

ность системы здравоохранения определяла снижение смертности в России

не только в 1920 гг. и в конце Второй Мировой войны, но и в послевоенный

период. С этой точки зрения, ситуация в России значительно более сходна

с ситуацией в развивающихся странах, чем в развитых странах (см. 8.3.2).

Снижение уровня смертности в 1948–1964 гг. привело к значи-

тельному сокращению разрыва в продолжительности жизни населения ме-

жду Россией и развитыми странами. В середине 1960-х гг. различие дос-

тигло своего минимума и составляло 3,4 года у мужчин и 0,3 года

184

у женщин (средняя величина продолжительности жизни для стран, пере-

численных в табл. 8.7, составляла в 1965 г., у мужчин — 68,0 лет, а

у женщин — 73,7 лет, а в России, соответственно, 64,6 и 73,4 года).

С середины 1960-х гг. в России началось снижение продолжительности

жизни. Главными причинами смерти, вызвавшими снижение ожидаемой

продолжительности жизни были болезни системы кровообращения и не-

счастные случаи (табл. 8.7). Насколько можно судить по данным о причи-

нах смерти за период до 1966 г., рост смертности от названных классов

причин смерти начался раньше, но успешно компенсировался снижением

смертности от инфекционных болезней, острых болезней органов дыхания

и пищеварения, младенческой смертности вообще. По нашей оценке, рост

смертности от указанных причин начался в 1956 г., когда существенно за-

медлилось снижение смертности мужчин в возрастах 20–59 лет.

Ситуация в сельских местностях с начала 1960 гг. была хуже, чем

в городских поселениях, а рост смертности был более стремительным, чем

в городах. С 1965 г. по 1980 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин

в городских поселениях снизилась на 2,8 лет, а в сельских местностях — на

4,4 года. Рост уровня смертности женщин не был столь существенен.

За тот же период ожидаемая продолжительность жизни женщин в городских

поселениях снизилась на 0,1 лет, а в сельских местностях — на 1,3 лет.

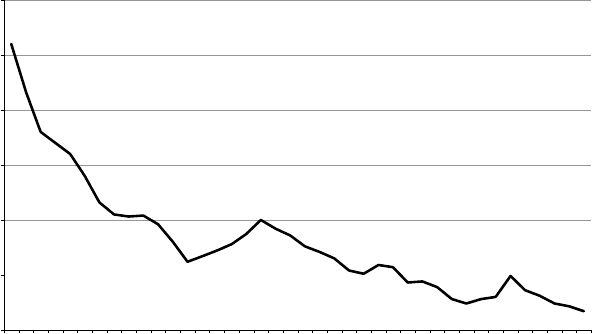

Много споров было связано с ростом уровня младенческой смертно-

сти в России в период с 1971 г. по 1976 г. (см. рис. 8.9), когда общий уро-

вень показателя увеличился на 18%, в том числе в городских поселениях

на 15%, а в сельской местности на 26%. Именно с начала этого периода

было введено медицинское свидетельство о перинатальной смертности,

что, несомненно, повысило полноту учета умерших на первой неделе жиз-

ни и могло увеличить показатель младенческой смертности. Однако так и

осталось невыясненным, в какой мере динамика младенческой смертности

в 1971–1976 гг. — статистический феномен, а в какой — реальный процесс.

Подобное замедление снижения смертности и некоторый ее рост наблю-

дались в начале 1960-х гг. во многих экономически развитых странах мира.

Однако только в СССР и странах Восточной Европы они были столь длитель-

ными и привели к долговременному снижению продолжительности жизни.

В отличие западных стран, где тревожные изменения в смертности

широко обсуждались и вызвали активное противодействие, правительство

СССР в ответ на негативные тенденции смертности прекратило публика-

цию каких-либо показателей кроме общих коэффициентов смертности. От-

метим, что применительно к Российской Федерации в период с 1931

по 1986 гг. никакие показатели, характеризующие смертность, кроме об-

щих коэффициентов смертности и абсолютного числа умерших, не публи-

ковались. Общие же коэффициенты смертности позволяют доказать что

угодно, в том числе и то, что смертность в СССР ниже, чем в большинстве

капиталистических стран (см. параграф 8.1).

185

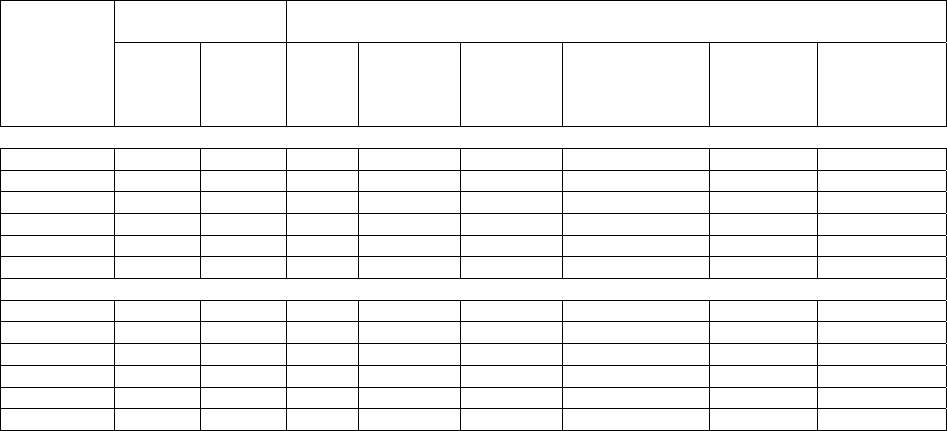

Табл. 8.6. Анализ компонент динамики ожидаемой продолжительности жизни населения России

продолжительность

жизни

изменение продолжительности жизни, в том силе вследствие динамики смертности

от следующих причин

Период

в начале

периода

в конце

периода

всего

болезни

системы

кровооб-

ращения

новообра-

зования

инфекционные

болезни, болезни

органов дыхания

и пищеварения

все другие

болезни

несчастные

случаи,

отравления и

травмы

Мужчины

1959–1965 62,8 64,6 1,8 -0,53 0,03 1,84 0,99 -0,55

1965–1980 64,6 61,4 -3,1 -1,79 0,07 0,21 0,06 -1,69

1980–1984 61,4 61,7 0,3 -0,09 -0,07 0,29 -0,06 0,27

1984–1987 61,7 64,9 3,2 0,65 -0,05 0,66 0,12 1,77

1987–1994 64,9 57,6 -7,2 -2,12 -0,08 -0,42 -0,96 -3,67

1994–1997 57,6 60,8 3,2 1,05 0,18 0,20 0,43 1,29

Женщины

1959–1965 71,0 73,4 2,4 -0,61 0,11 1,66 1,29 -0,05

1965–1980 73,4 72,9 -0,5 -1,09 0,36 0,41 0,30 -0,50

1980–1984 72,9 73,0 0,2 -0,08 -0,01 0,34 -0,15 0,05

1984–1987 73,0 74,3 1,3 0,49 -0,03 0,40 -0,01 0,45

1987–1994 74,3 71,2 -3,2 -1,11 -0,07 -0,01 -0,80 -1,16

1994– 1997 71,2 72,9 1,7 0,69 0,07 0,17 0,20 0,55

Источник: расчеты Е.М. Андреева на основе официальных данных статистики населения России.

186

15

20

25

30

35

40

45

1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997

Годы

Рис. 8.9. Динамика коэффициента младенческой смертности (КМС)

населения России (на 1000 родившихся)

О причинах роста смертности в России в этот период написано доста-

точно много (см, напр., Андреев, 1988; Andreev, 1997). Опираясь на эти и

другие публикации, можно составить обширный перечень факторов, нега-

тивно влияющих на динамику смертности в России. Однако вряд ли удаст-

ся оценить вес каждого из них или, тем более, найти важнейший. Предель-

но упрощая многочисленные теории смертности и старения, можно сказать,

что всякое изменение в условиях и образе жизни населения может привести

к дезадаптации и повышению уровня смертности населения. В наиболее

сконцентрированном виде такая точка зрения содержится в работах рос-

сийского патологоанатома И.В. Давыдовского (1962). Если же дезадапта-

ция сохраняется и тем более нарастает, то может возникнуть и ситуация

устойчивого роста смертности.

Несомненно, что в 1950–1970 гг. в условиях и образе жизни населения

России происходили весьма значительные изменения: урбанизация, инду-

стриализация, массовая миграция во вновь осваиваемые районы и т.д.

Если в 1957 г. численности городских и сельских жителей были рав-

ными, то к 1975 г. численность сельских стала вдвое меньше, чем город-

ских, а сегодня — приближается к 1/3. За короткий период огромные массы

людей сменили стиль жизни и характер труда, что не могло не отразиться

на уровне смертности. С 1959 г. по 1979 г. доля рабочих промышленных

специальностей в общем числе рабочих увеличилась с 18,1% до 27,6%.

За те же годы в результате интенсивного развития химической промыш-

187

ленности численность рабочих занятых на химическом производстве в Рос-

сии выросла в 1,75 раз при общем росте числа занятых в 1,32 раза

1

.

Развитие добывающих отраслей и освоение Севера вообще было со-

пряжено с массовым перемещением населения в регионы с трудными кли-

матическими условиями и более высоким уровнем смертности. Так, чис-

ленность населения Ханты-Мансийского автономного округа с 1959 г.

по 1979 г. увеличилась в 3,6 раз, Чукотского автономного округа —

в 1,8 раз, Ямало-Ненецкого автономного округа — в 1,6 раз. Население

Магаданской области выросло на 76%, Республики Саха — на 72%, Кам-

чатской области — на 71%.

В отличие от других экономически развитых стран в СССР и, по-

видимому, в странах Восточной Европы трудности адаптации к меня-

ющимся условиям жизни не компенсировались ни адекватным ростом

уровня жизни, ни работой системы здравоохранения, что и приводило

к повышению уровня смертности в результате дезадаптации.

В начале 1980-х гг. была обнаружена значительная дифференциация

смертности в городах России, связанная с экологическими факторами.

Среднее уменьшение ожидаемой продолжительности жизни мужчин между

1970 г. и в 1979 г. в «чистых» городах было 0,67 лет, а в «грязных» горо-

дах — 1,17 года.

С другой стороны, относительная стабильность уровня смертности

от новообразований в 1960 – 1980-х гг. заставляет сомневаться

в значимости влияния загрязнений на уровень смертности. Дело, по-

видимому, в том, что увеличение смертности от новообразований может

не непосредственно следовать за ухудшением экологической ситуации, но

начаться позже. Это косвенно подтверждается тем, что стабильный уровень

смертности сопровождался ростом заболеваемости: в 1965 г. число боль-

ных с впервые установленным диагнозом злокачественных новообразова-

ний составляло 185 на 100000 человек населения, в 1973 г. эта величина

увеличилась до 209, в 1985 г. — 248, а в 1994 г. —280

2

. Кроме того, качест-

во диагностики в России далеко не всегда высокое.

В качестве еще одной группы причин роста смертности в во-

сточноевропейских странах и бывшем СССР М. Окольски указывает мо-

ральный настрой населения, разочарованность «реальным социализмом».

1

Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VIII. Часть 1.

М.: 1973, Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года. Т. IX. Часть 1. М.: 1981.

2

Здравоохранение в СССР. Статистический сборник. М., 1966. С. 298; Заболеваемость

и смертность населения СССР. Статистический сборник. М., 1974. С. 98; Здравоохра-

нение в Российской Федерации. Статистический сборник. М., 1995. С. 15.

188

В конечном итоге, начало роста смертности совпало по времени со снятием

Н. Хрущева и отказом от тезиса о построении коммунизма в СССР к 1980 г.

Окольски подчеркивает, ссылаясь на специальные исследования польских

ученых, что стресс ведет к росту смертности, прежде всего, от болезней

системы кровообращения. Оказывается, что такие признанные факторы,

как курение табака, злоупотребление алкоголем, неправильное питание,

повышенное кровяное давление, ожирение, диабет играют в росте смертно-

сти от болезней системы кровообращения меньшую роль, чем осложнения

в семейной жизни или на работе, сильное нервное напряжение и неприят-

ности, а также и пренебрежение к своему здоровью.

Многие локальные обследования доказывают, что среди населения

России широко распространены гигиенически нерациональные и даже

вредные стереотипы поведения: потребление алкоголя, курение, перееда-

ние и нерациональное питание вообще, несвоевременное обращение за ме-

дицинской помощью даже в городах, где помощь в общем доступна

(см. краткий обзор в Андреев, 1988). По-видимому, именно социо-

культурные факторы в значительной мере определяли различия в смерт-

ности групп населения с разным уровнем образования. В то же время мы не

разделяем тот специфический взгляд на смертность в России, который свя-

зывает все негативные процессы с пьянством. Имеющиеся данные

о территориальной дифференциации потребления алкоголя в бывшем

СССР свидетельствуют, что в 1980–1985 гг., когда основное потребление

алкоголя можно было оценить по данным о продаже, не Россия лидировала

по душевому уровню этого показателя: максимальные показатели зафикси-

рованы в республиках (ныне суверенных государствах) Прибалтики, а по-

казатели по России и гораздо более благополучной Белоруссии практиче-

ски неразличимы. В то же время совершенно очевидно, что массовое

потребление алкоголя и недостаточное внимание к собственному здоровью

в условиях роста числа автомобилей и других механизмов не может не вес-

ти к росту смертности от несчастных случаев.

Важным фактором смертности был и остается так называемый «био-

графический фактор». На долю поколений, живших в России в послевоен-

ный период, выпало немало трагических событий — Гражданская и Отече-

ственная войны, голод 1922, 1933, 1947 годов, массовые репрессии и т.д.

«Невооруженным глазом» видно, что каждое следующее поколение, родив-

шееся до Второй Мировой войны, имеет в целом более высокую смерт-

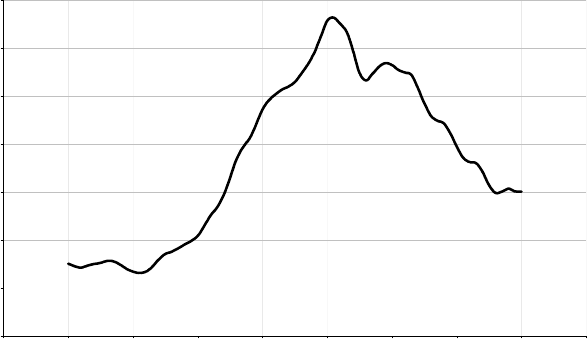

ность, чем предыдущее. Мы применили APC-анализ (см. параграф 8.2.6),

чтобы выделить биографическую, то есть когортную, составляющую смерт-

ности (см. рис. 8.10). По нашим расчетам, когортный эффект определил 12%

роста смертности мужчин в возрастах 20–69 лет между 1965 и 1980 гг. и

почти 50% роста смертности женщин тех же возрастов (Andreev, 1997).

189

И последнее, система здравоохранения в СССР была ориентирована

прежде всего на борьбу с инфекционными заболеваниями, болезнями орга-

нов дыхания и другими болезнями, вызванными внешними причинами, и,

как мы видели, достаточно успешно с ними справлялась. Эффективное ле-

чение болезней сердца и хронических болезней вообще требовало значи-

тельных капиталовложений и перестройки всей системы здравоохранения.

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Годы

Рис. 8.10. Когортная составляющая динамики смертности взрослых

Снижение ожидаемой продолжительности жизни происходило почти

равномерно до начала 1980-х г., то несколько ускоряясь при эпидемиях

гриппа, то ненадолго замедляясь в ответ на попытки ограничить потребле-

ние алкоголя (начало 1970-х и 1980-х гг.). Отметим, что эти кратковремен-

ные снижения смертности от несчастных случаев касались, в основном,

возрастной группы 15–29 лет.

В 1981–1983 гг. наметилась кратковременная стабилизация ожидаемой

продолжительности жизни, по-видимому, в результате наложения двух фак-

торов: очередного повышения цен на алкогольные напитки и отсутствия серь-

езных эпидемий гриппа, но в 1984 г. ожидаемая продолжительность жизни

в России вновь снизилась, примерно на 0,5 года у мужчин и у женщин.

За 20 лет (с 1965 г. по 1984 г.) коэффициент младенческой смертности

изменился очень мало — с 26,6 до 20,9 на 1000 родившихся (см. рис. 8.9),

ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении снизилась

на 2,9, а женщин на 0,4 года. Еще более снизилась ожидаемая продолжитель-

ность жизни в возрасте 25 лет: у мужчин на 3,4 года, у женщин — на 0,8 лет.

190

Начавшаяся в мае 1985 г. антиалкогольная кампания сопровождалась

беспрецедентным ростом продолжительности жизни и мужчин, и женщин.

Как известно, в 1986 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин уве-

личилась по сравнению с 1985 г. более чем на 2 года, в том числе на 1 год -

в результате снижения смертности от несчастных случаев (см. табл. 8.7).

Так, уровень насильственной смертности с начала 1983 г. и вплоть до мая

1985 г. был практически стабильным, а затем началось резкое его сниже-

ние, которое продолжалось до осени 1986 г., после чего осенью 1987 г. рост

смертности от несчастных случаев возобновился.

Однако снижение насильственной смертности не объясняет весь рост

продолжительности жизни в 1985–1988 гг. В тот же период снизилась и

смертность от болезней системы кровообращения и органов дыхания.

Суммарный эффект снижения смертности от этих двух классов причин

смерти определил рост продолжительности жизни в 1988 г. по сравнению

с 1985 г. у мужчин на 0,8 года, а у женщин – 0,7 года.

Динамика смертности от болезней явно отлична от динамики насиль-

ственной смертности и связана в значительной мере с эпидемиями гриппа:

в годы эпидемий смертность от других болезней органов дыхания и сер-

дечно-сосудистых заболеваний существенно выше, чем в благополучные,

с точки зрения гриппа, годы.

С 1988 г. рост уровня смертности возобновился. Это произошло

до того, как антиалкогольная кампания была свернута. Темп снижения

продолжительности жизни был примерно таким же, что и в середине

1970-х гг., причем этот процесс был связан, в основном, с ростом уровня

смертности от несчастных случаев. Рост смертности от болезней системы

кровообращения начался только после 1990 г.

8.4.2. Современные особенности смертности в России

Несмотря на углубляющийся социально-экономический кризис, вплоть

до 1993 г. уровень продолжительности жизни оставался выше, чем в 1980 г.

В 1993 г. годовое число умерших в России увеличилось по сравнению

с 1992 г. на 18%, продолжительность жизни мужчин снизилась на 3,1 и

женщин — на 1,9 года. Подобные изменения в «мирное время» — событие

беспрецедентное. В 1994 г. рост смертности замедлился, а в 1995–1997 гг.

произошло существенное увеличение продолжительности жизни.

Быстрый рост продолжительности жизни в 1985–1987 гг., главным об-

разом в результате жестких антиалкогольных мер, оказался неподкреплен-

ным адекватными изменениями в условиях и образе жизни населения. Ус-

пех, достигнутый репрессивными методами, оказался недолговременным, и

резкий рост смертности 1991–1994 гг. есть в значительной мере следствие

и зеркальное отражение ее снижения в период антиалкогольной кампании.

191

В то же время несомненно, что социально-экономический кризис

1990-х гг. усугубил действие факторов, определявших рост смертности насе-

ления России в 1965–1980 гг. В условиях экономического кризиса произош-

ло дальнейшее ухудшение работы государственной системы здравоохране-

ния. Об этом свидетельствует заметный рост смертности от хронических

заболеваний, имеющих небольшой вес в общем числе случаев смерти: эпи-

лепсия, сахарный диабет, язва желудка, цирроз печени, болезни подже-

лудочной железы. Этот рост можно объяснить только повышением смертно-

сти хронических больных, чья жизнь непосредственно зависит от работы

системы здравоохранения и обеспеченности медикаментами.

Высвобождение цен изменило структуру потребления большинства

горожан, что стало еще одной причиной дезадаптации. Не смотря на уси-

лия активистов экологических движений, состояние окружающей среды в

подавляющем большинстве регионов не улучшилось, а последствия ката-

строфы в Чернобыле существенно ухудшили ситуацию в ряде областей

Европейской части России.

За период с 1994 г. по 1997 г. продолжительность жизни мужчин уве-

личилась на 3,1 лет, а женщин — на 1,7 лет. Темп изменения показателей,

сравнимый с периодом антиалкогольной кампании. Снизилась смертность

от всех основных групп причин. Примерно, на 75% рост продолжительно-

сти жизни связан со снижением смертности от несчастных случаев и бо-

лезней системы кровообращения. Анализ динамики смертности в разных

возрастных группах показывает, что уровень смертности пожилых, не-

сколько повысившись в 1991–1994 гг., остается практически столь же вы-

соким. Достаточно плавно на протяжении последних 20 лет снижается

смертность детей. Основные колебания продолжительности жизни связаны

с рабочими возрастами. Кривые возрастной смертности и динамика смерт-

ности от отдельных групп причин смерти позволяют думать, что новое

снижение смертности есть в значительной мере компенсация ее роста

в предыдущий период, точно также, как этот рост есть следствие

ее снижения в период антиалкогольной кампании. Кроме того, если приме-

нительно к периоду 1991–1994 гг. мы говорили о дезадаптации населения

в условиях перехода к рыночной экономике, то теперь можно говорить

о постепенной его адаптации.

8.4.3. Региональные особенности смертности

Уровень смертности в России растет по мере движения с юго-запада

на северо-восток страны. Такой характер дифференциации существует уже

несколько десятилетий и, в целом, сохраняется до настоящего времени.

Различия есть следствие взаимодействия социально-экономических, эколо-

гических и природно-климатических факторов, поэтому не удается найти

главную причину межрегиональных различий смертности. Реально мы рас-

192

полагаем подробными данными о смертности в регионах России лишь по-

сле 1978 г. Ранее расчеты по регионам России проводились нерегулярно и

далеко не по всем территориям России, но все известные факты подтвер-

ждают такой характер дифференциации.

Сложившиеся в Российской Федерации межрегиональные различия

в уровнях, возрастных кривых и структуре причин смерти весьма сущест-

венны. В 1997 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении коле-

балась для мужчин от 50,1 до 67,0, для женщин — от 63,3 до 76,8. Мини-

мум продолжительности жизни зафиксирован в Тыве, максимум —

в Ингушетии и Дагестане

1

. Минимум коэффициента младенческой смер-

тности зафиксирован в Ленинградской области (11,1 на 1000 родившихся),

а максимум в Тыве (34,8‰). По многим показателям межрегиональные

различия смертности в России существеннее, чем межреспубликанские

в бывшем СССР. Достаточно очевиден факт, что регионы Севера и Дальне-

го Востока, зоны заселения и хозяйственного освоения с тяжелыми клима-

тическими условиями отличаются повышенной смертностью, а в южных

регионах Европейской России, напротив, продолжительность жизни выше.

В течение всего периода с 1978 по 1997 г. в Тыве фиксировалась самая

низкая среди регионов России продолжительность жизни мужчин и жен-

щин и один из самых высоких среди республик, краев и областей России

показатель младенческой смертности. В республике самая высокая

в России смертность от инфекционных болезней и болезней органов дыха-

ния. Уровень смертности от несчастных случаев в Тыве также один

из самых высоких в России, и лишь уровень смертности от болезней систе-

мы кровообращения и новообразований близок к среднероссийскому уров-

ню. Большинство населения Тывы (по переписи 1989 г. — 64%) — тувин-

цы, живущие в сельской местности. Хотя детальные данные о смертности

тувинцев отсутствуют, ряд индикаторов свидетельствует, что проблема

высокой младенческой смертности или высокой смертности от инфекцион-

ных болезней в Тыве — это, прежде всего, проблема коренного населения,

в силу причин исторического характера менее продвинувшегося по пути

эпидемического перехода, чем большинство населения России.

С другой стороны, и смертность русских в Тыве (в 1989 г. — 32% на-

селения республики), живущих в достаточно тяжелых и непривычных

для них природно-климатических условиях, также выше среднероссийской.

Наконец, попытка ускоренной модернизации экономики республики

не могла не стать источником повышенной смертности и тувинцев и рус-

ских от несчастных случаев.

1

Данные по Чеченской республике отсутствуют. Нельзя исключить, что данные

по другим северокавказским республикам не вполне точны в силу массовых миграций

населения.