Радченко В.Г. Биология пчел

Подождите немного. Документ загружается.

80

Глава 5. Расположение и общее строение гнезд

которая обследует только норы. Кроме того, клептопаразитические пчелы, по

крайней мере родов Nomada и Psithyrus, при поиске гнезд хозяев ориентируются

не только визуально, но и по запаху (Cederberg, 1983; Саnе, 1983а; Fisher, 1983b).

Некоторые гнездящиеся в почве виды, такие как Andrena vaga (Малышев,

19266) и Nomia triangulifera (Stephen et al., 1969), вход в гнездо постоянно держат

закрытым, а большинство других пчел закрывают его только при дожде и на ночь.

Самки Diadasia afflicta не только не маскируют входное отверстие гнезда, но

даже, наоборот, «украшают» вход в гнездо комочками пыльцы (Neff et al., 1982).

Как указывалось выше, для устройства гнезда самки часто используют старые

ходы других насекомых, а иногда и пауков. В этих случаях вход в гнездо может

быть нетипичным для пчел. Например, обнаружено гнездо Anthophora biciliata,

построенное с использованием верхней части старой норы паука; стенки входа в

это гнездо были изготовлены из сухих травинок, скрепленных паутиной (Радчен-

ко, 1986).

Основной ход. Основной ход (main burrow) гнезда представляет собой канал,

обычно с круглым сечением, который тянется от входного отверстия вглубь суб-

страта. Этот ход может как непосредственно вести к ячейкам, так и ветвиться на

боковые ходы, связывающие в таких случаях основной ход с ячейками. По ориен-

тации в пространстве основные ходы делятся на вертикальные, горизонтальные,

наклонные и изогнутые. Изгибы основного хода могут быть связаны как с видо-

выми особенностями строительной архитектуры гнезд, так и с необходимостью

обойти камни и другие плотные включения в почве.

Как правило, стенки основного хода гнезда пчелой специально не обрабаты-

ваются и ничем не покрываются, однако у большинства Anthophoridae и у неко-

торых видов из других групп пчел, роющих гнезда в почве, стенки основного хода

сглажены и плотно утрамбованы (раздел 6.4). Утрамбовка стенок хода, как и

других частей гнезда, обычно осуществляется пигидиальной зоной метасомы,

следы которой часто хорошо видны на поверхности стенок. В гнезде Anthophora

biciliata отмечено встраивание стенок основного хода на протяжении участка, где

пчелой использовалась старая нора паука, имевшая большой диаметр (Радченко,

1986).

Длина основного хода гнезда у разных видов колеблется от 3 см у некоторых

Nomadopsis (Stephen et al., 1969) и 5-7 см у Andrena schencki (Bonelli, 1966) до 3.1

м y Andrena haynesi (Parker, Griswold, 1982) и 2.7-3.2 м y Ctenocolletes albomargi-

natus u C. nicholsoni (Houston, 1987b, 1987c). Помимо видовых отличий, его длина

зависит от плотности субстрата. Так, одни и те же виды при гнездовании в твердом

грунте обычно выкапывают более короткие ходы, по сравнению с гнездами, рас-

положенными в мягкой почве (раздел 5.3). Диаметр основного хода, как правило,

чуть больше ширины тела самки – основательницы гнезда.

Боковые ходы. Боковой ход (branch burrow) – это ответвление от основного

хода, непосредственно ведущее к ячейке. Такие ходы встречаются в гнездах

многих роющих пчел, и в зависимости от типа сооружаемых ими гнезд (раздел

5.3) могут отходить от основного хода или на разном уровне, или от одной его

нижней точки. Эти ходы ориентированы перпендикулярно или наклонно по от-

ношению к основному ходу и часто имеют меньший, чем у него, диаметр. Они

бывают разной длины: от очень длинных, во много раз превышающих длину

ячейки (у большинства роющих в почве пчел), до очень коротких – менее одной

длины ячейки (например у Lasioglossum majus; Малышев, 1936). Поверхность

стенок этих ходов такая же, как и основного.

5.2. Основные части гнезда

81

Боковые ходы обычно прямые, хотя у некоторых видов, например у Andrena

labialis (Радченко, 1981а), A perplexa (Stephen, 1966) и Dasypoda braccata (Рад

ченко, 1987а), они сильно изогнуты в одной из плоскостей. В гнездах большинства

одиночных пчел каждый боковой ход остается открытым только на период строи

тельства и провиантирования ячейки, и после ее запечатывания он весь заполня

ется почвой, поэтому в период строительства в гнезде может быть лишь один

боковой ход.

Помимо простых боковых, или латеральных (lateral) ходов, Сакагами и Миченер (Sakagami,

Michener, 1962) специально для гнезд Halictinae ввели понятие «латероид» (lateroid), которым пред

ложили обозначать боковые ходы, ведущие от основного хода к гнездовым камерам (рис. 8284).

Другим отличием латероидов от латеральных ходов они указали разницу в их диаметре, поскольку у

всех изученных галиктин латероиды по диаметру примерно равны основному ходу, тогда как лате

ральные ходы, если они имеются, всегда ýже. В дальнейшем Стифен с соавторами (Stephen et al., 1969)

использовали термин «латероид» при характеристике деталей строения гнезд всех пчел, но единствен

ной отличительной чертой латероидов от латеральных ходов приняли их одинаковый диаметр с

основным ходом. Такой способ различения для большинства пчел (кроме Halictinae) следует признать

неудачным, так как в гнездах многих Colletidae, Stenotritidae, Andrenidae, Oxaeidae, Melittidae и

Anthophoridae, не сооружающих гнездовых камер, боковые ходы имеют одинаковый или почти оди

наковый диаметр с основным ходом. Поэтому, если и сохранять понятие «латероид», то его основной

характеристикой должно быть отличие от латерального хода не по диаметру, а по функциональному

назначению, а именно – как бокового хода, соединяющего основной ход с гнездовой камерой. Вместе

с тем латероид правильнее считать продолжением основного хода, поскольку другая часть хода, строго

говоря, является не основным, а нижним слепым ходом, причем последний может вообще отсутство

вать.

Слепые ходы. В гнездах многих пчел, роющих в почве или выгрызающих в

гнилой древесине, встречаются нижний, а иногда и (или) боковой слепой ход

(blind burrow). Нижний слепой ход представляет собой конечную часть основного

хода, от которой не отходят боковые ходы или ячейки (рис. 56, 61, 6668, 7175,

7884). Наличие этого хода является одной из наиболее характерных черт гнезд

Halictinae (Sakagami, Michener, 1962), хотя они отмечены и у отдельных видов из

других групп, например у Crawfordapis luctuosa (Colletinae; Roubik, Michener,

1984), Nomia triangulifera (Nomiinae; Cross, Bohart, 1960), Peponapis fervens

(Anthophorinae; Michener, Lange, 1958e) и, как можно понять из рисунка, приве

денного Мариковской (1972), иногда у Proxylocopa nitidiventris (Xylocopinae). По

мнению Сакагами и Миченера (Sakagami, Michener, 1962), нижний слепой ход

служит гомеостатической структурой, способствующей регуляции влажности в

гнезде. Кроме того, из слепых ходов пчелы получают материал, используемый для

облицовки внутренних стенок ячеек (раздел 6.2).

В гнездах Seladonia subaurata, Lasioglossum emeraldense и некоторых других

видов трибы Halictini, помимо нижнего слепого хода, имеются и боковые слепые

ходы, или отнорки, которые представляют собой слепо оканчивающиеся ответв

ления от верхней части основного хода, не ведущие к ячейкам (рис. 72). По

диаметру они могут быть сходны или с основным, или с боковыми ходами. Боковые

слепые ходы встречаются и в гнездах видов, не делающих нижних слепых ходов

(рис. 59), в частности у Stenotritus pubescens (Stenotritidae; Houston, 1975) и у

многих Eucerini: Tetralonia lepida (Brooks, Michener, 1985), Eucera pusilla (Рад

ченко, 1986), Svastra obliqua (Rozen, 1964) и Peponapis pruinosa (Mathewson,

1968). Эти ходы, возможно, служат местом отдыха или отступления пчелы, из

которого она отражает нападение на гнездо (Mathewson, 1968).

Гнездовые камеры. Гнездовая камера (chamber) представляют собой полость

в субстрате, окружающую группу ячеек. Такая камера образуется в результате

окапывания ходами группы ячеек (также см. раздел 6.2). При этом за счет смы

кания ходов формируется полная или частичная камера. В процессе рытья камеры

пчела оставляет 12 небольших стойки из почвы (или в случаях гнездования в

82 Глава 5. Расположение и общее строение гнезд

гнилой древесине – из опилок), на которые опирается группа ячеек (рис. 79-84).

Иногда ячейки вообще не соприкасаются со стенками камеры, а находятся в

подвешенном состоянии, держась на корнях растений, проходящих сквозь гроздь

ячеек, что, например, отмечено для Halictus quadricinctus (Verhoeff, 1987).

Строительство гнездовых камер характерно для целого ряда видов из

Halictinae и для некоторых Nomiinae. Гнездовые камеры отмечены и в других

таксонах пчел, в частности у Proxylocopa olivieri (Xylocopinae; Гутбир, 1916).

Самка Icteranthidium laterale (Megachilinae) сразу изготавливает на конце основ-

ного хода, проходящего в почве, гнездовую камеру, на дне которой лепит ячейки

(Малышев, 1931а).

Гнездовые камеры могут располагаться как непосредственно в основном ходе

или на его конце, так и в его стенке или на конце бокового хода (см. также раздел

5.3). Внутренние стенки камеры пчелами, как правило, не обрабатываются, за

исключением Evylaeus duplex (Sakagami, Hayashida, 1960) и Megommation insigne

(Michener, Lange, 1958c), у которых они выравненны и сглажены.

Функция камеры пока неясна. Предполагается, что она может облегчать

вентиляцию и дренаж ячеек (Michener, 1964а; Knerer, 1980с). Кроме того, име-

ются указания на возможное значение камеры в инкубации потомства у галиктин

(подробнее см. раздел 10.2).

Пробка гнезда. С помощью гнездовой пробки (plug) пчела запечатывает вход-

ное отверстие гнезда после окончания его строительства. Такая пробка, с одной

стороны, служит для создания физического барьера от врагов, а с другой – обес-

печивает маскировку гнезда на весь период развития в нем потомства. Пробки

гнезд сооружаются всеми пчелами, имеющими гнезда с основным ходом, за иск-

лючением ряда видов, ведущих более или менее развитую социальную жизнь –

открытые входные отверстия их гнезд охраняются взрослыми особями. Помимо

окончательной пробки, многие пчелы, поселяющиеся в почве, создают временные

пробки, которыми они закрывают входное отверстие на ночь или на период с

неблагоприятными погодными условиями.

Для изготовления пробки гнезда пчелы, самостоятельно роющие ходы в почве

или выдалбливающие их в растительных материалах, используют материал суб-

страта. Так же поступают и пчелы, сооружающие гнезда в готовых полостях.

Например, самки Colletes daviesanus при строительстве гнезда в земляных норах

пробку гнезда делают из почвы, тогда как другие особи этого же вида, которые

поселялись в искусственных гнездах-ловушках из бумажных трубок, создавали

пробки из бумаги, соскобленной со стенок трубок (Радченко, 1981б, 1988).

Виды, сооружающие ячейки из принесенных извне материалов (раздел 6.1),

используют для изготовления пробки те же материалы, что и для ячеек, но при

этом они полностью покрывают или инкрустируют наружную часть пробки час-

тичками окружающего гнездо субстрата. Например, Megachile bombycina, обычно

поселяющийся в полостях в древесине или в пустотелых стеблях тростника, проб-

ку гнезда, как и ячейки, возводит из кусочков листьев и пережеванной лиственной

массы, однако сверху эта пробка покрывается слоем древесных опилок или кусоч-

ками эпидермиса тростинок (Малышева, 1958; Пашина, 1967).

При поселении в материалах, которые практически невозможно использовать

для создания пробки гнезда (например, при гнездовании в полостях или трещинах

на поверхности камней или на меловых обнажениях), самки иногда применяют

посторонние материалы, имитирующими субстрат. В частности, самки Megachile

bicoloriventris, устраивающие гнезда в полостях на меловых обнажениях, полно-

стью сооружают ячейки только из вырезанных кусочков листьев или лепестков,

5.3. Основные архитектурные типы гнезд 83

однако пробки гнезд они изготавливают из ватоподобного материала, который

собирают с листьев Jurinea brachicefalia. Этот материал пчелами тщательно ут

рамбовывается и скрепляется так, что по окончании строительства пробка имеет

вид плотно сбитого войлока, который внешне не отличается от окружающего

гнездо субстрата мела (Радченко, 1987б).

5.3. Основные архитектурные типы гнезд

Принцип классификации. По общепринятому мнению (Малышев, 1931а,

1936; Sakagami, Michener, 1962; Stephen et al., 1969; PlateauxQuénu, 1970; Eick

wort, Sakagami, 1979; и др.), архитектура гнезд пчел определяется положением,

которое занимают ячейки по отношению друг к другу и к основному ходу гнезда.

Именно ячейки почти всегда остаются обязательной и главной частью гнезда,

тогда как другие элементы гнездовых конструкций могут полностью или частично

отсутствовать. Только у большинства Allodapini (раздел 9.4) и у Metallinella

brevicornis (Радченко, 1978) гнезда вообще не имеют ячеек. В полном наборе все

приведенные в разделе 5.2 элементы гнезд изготавливаются лишь некоторыми

Halictinae (см. обзор: Sakagami, Michener, 1962). Напротив, некоторые Megachili

nae, например Dianthidium clypeare и Anthidiellum strigatum, сооружают только

ячейки, расположенные на открытых местах без всяких ходов. Для таких видов

ячейка и гнездо – синонимы (Stephen et al., 1969).

Можно выделить следующие основные типы гнезд: 1) простые ветвистые, 2)

дваждыветвистые, 3) линейные неветвящиеся, 4) линейноветвистые, 5) с «сидя

чими» (на основном ходе) ячейками, 6) камерные с основным ходом, 7) со «сво

бодными» ячейками без основного хода, 8) без ячеек. В основе данного разделения

лежит только формальное сходство общего архитектурного плана гнезд и не

привлекаются никакие другие параметры, касающиеся гнездования пчел. По

сравнению с имевшимися классификациями (раздел 4.2) нами вводится тип гнезд

с сидячими ячейками, а также разделяются ветвистые гнезда на простые и дваж

дыветвистые.

В отличие от большинства предыдущих авторов, мы не рассматриваем одно

ячейковые гнезда (рис. 52) в качестве самостоятельного архитектурного типа,

поскольку такие гнезда не изготавливаются облигатно ни одним из достаточно

изученных до настоящего времени видов пчел. Данный тип является не столько

архитектурным, сколько количественным. Одноячейковые гнезда могут факуль

тативно сооружаться видами, обычно строящими ветвистые гнезда, линейные,

гнезда с сидячими или свободными ячейками (см. ниже).

Простые ветвистые гнезда. Данный тип представляет собой гнезда, в которых

к каждой ячейке ведет отдельный боковой ход, непосредственно отходящий от

основного. По архитектурному плану ветвистые гнезда могут иметь следующие

три основных варианта: 1) с боковыми ходами, отходящими на разном уровне от

основного хода (рис. 5557), 2) в разных местах от горизонтальной части основ

ного хода (рис. 58), 3) от нижнего конца основного хода (рис. 5354).

Гнезда 1го варианта наиболее широко распространены среди роющих пчел;

они характерны для многих Colletidae, Stenotritidae, Oxaeidae, Andrenidae, Halic

tidae, Melittidae, Fideliidae и некоторых Anthophoridae. На наш взгляд, такие

гнезда являются наиболее примитивными для пчел (раздел 7.8). 2й вариант гнезд

известен только для ряда представителей Halictinae и Nomiinae. Гнезда 3го вари

анта характерны для многих видов рода Andrena, некоторых Anthophorinae и для

Brachyglossula trístis (Colletidae; Janvier, 1933), тогда как среди других групп пчел

84 Глава 5. Расположение и общее строение гнезд

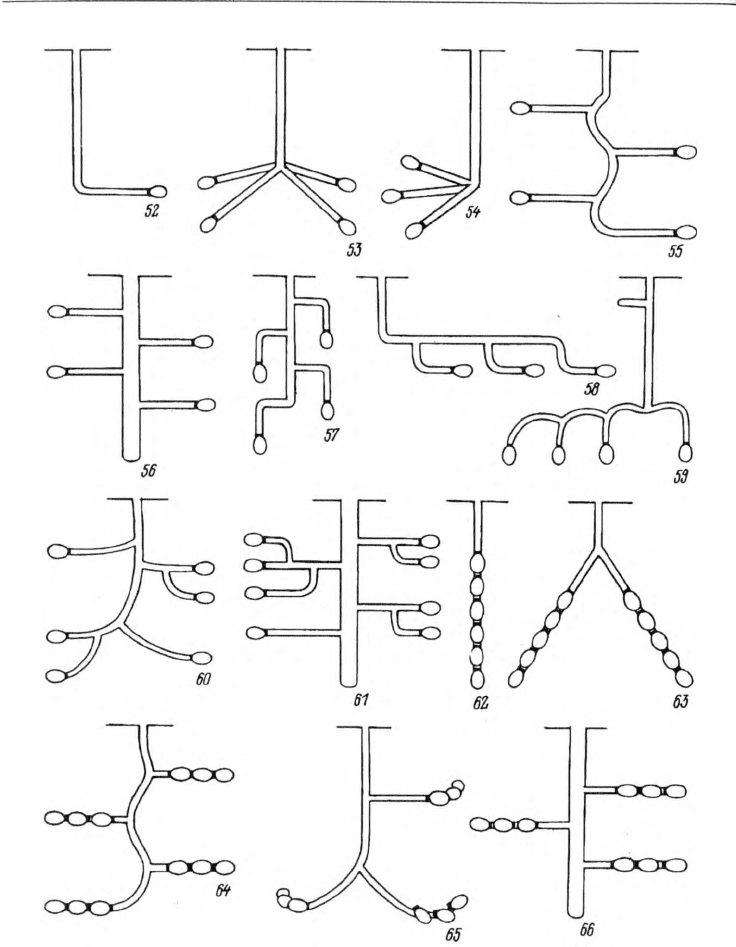

Рис. 52-66. Схемы одноячейкового, линейного и ветвистых гнезд

52 – одноячейковое, 53-58 – простые ветвистые (53-54 – с отхождением боковых ходов от нижнего

конца основного, 55-57 – с отхождением боковых ходов на разном уровне от основного, 58 – с

отхождением боковых ходов в разных местах горизонтальной части основного), 59-61 – дваждыветви-

стые (59 – с отхождением боковых ходов от нижнего конца основного, 60-61 – с отхождением боковых

ходов на разном уровне от основного), 62 – линейное неветвящееся, 63-66 – линейно-ветвистые (63 – с

отхождением боковых ходов от нижнего конца основного, 64-66 – с отхождением боковых ходов на

разном уровне от основного).

56, 61 и 66 гнезда с нижним слепым ходом и расширенным основным; 59 – гнездо с боковым

слепым ходом; 65 – гнездо со ступенчато расположенными ячейками. Все ходы показаны незасыпан-

ными, а ячейки – в разрезе и пустыми.

5.3. Основные архитектурные типы гнезд

85

они в явном виде не встречаются. При этом гнезда последнего варианта, в отличие

от двух предыдущих, не могут иметь нижний слепой ход.

В норме простые ветвистые гнезда отсутствуют среди видов, строящих ячейки

из принесенных извне материалов, за исключением случаев, когда отдельные

особи повторно используют старые гнезда других видов пчел, имеющих ветвистую

архитектуру.

Дваждыветвистые гнезда. К этому типу относятся гнезда, состоящие из ос-

новного хода, от которого отходят боковые ходы, имеющие добавочные ответвле-

ния, каждое с одной ячейкой на конце. Такие гнезда встречаются среди ряда

представителей тех групп пчел, которым свойственны простые ветвистые гнезда.

В дваждыветвистых гнездах боковые ходы могут отходить или на разном уровне

от основного хода (рис. 60), например у Melitta leporina (Рабинович и др., 1975) и

Perdita lingualis (Michener, 1963), или от нижнего конца основного хода (рис. 59),

например у многих Eucerini. Гнезда последнего варианта не сильно отличаются

от простых ветвистых гнезд, у которых боковые ходы отходят от горизонтальной

части основного хода.

Дваждыветвистые гнезда могут иметь нижний слепой ход (рис. 61), например

у Nomioides minutissimus (Batra, 1966с; Радченко, 1979), или боковой слепой ход

(рис. 59).

Линейные неветвящиеся гнезда. Гнезда данного типа представляют собой

линейный ряд ячеек, располагающийся внутри основного хода гнезда (рис. 62).

Линейные гнезда характерны для большинства пчел, выгрызающих ходы в расти-

тельных материалах (многие Lithurginae и Xylocopinae, некоторые Hylaeinae,

Megachilinae, виды рода Clisodon и, возможно, отдельные Exomalopsini и Tetrape-

diini), обычно за исключением гнилой неструктуированной древесины, а также

для видов, поселяющихся в готовых полостях или иногда самостоятельно приго-

тавливающих такие полости в различных материалах (все изученные Xeromelis-

sinae, Ctenoplectridae, большинство Megachilinae, Allodapini, многие Hylaeinae,

некоторые Colletes, Tetrapediini, Xylocopini, Ceratinini и Euglossinae).

Среди типично роющих в почве пчел линейные неветвящиеся гнезда встреча-

ются редко; они зарегистрированы только для некоторых Anthophorinae, напри-

мер для Eucera excisa (Grozdanić, Vasić, 1967а; Grozdanić, 1969b) и Diadasia

mexicana (Linsley, MacSwain, 1957). У многих видов, в норме имеющих линейные

неветвящиеся гнезда, в случае их поселения в щелеподобных полостях или в

полостях, размеры которых больше оптимальных, расположение ячеек может

становиться хаотичным.

Линейно-ветвистые гнезда. Этот тип представляет собой ветвистые гнезда, у

которых во всех или хотя бы в некоторых боковых ходах ячейки располагаются в

линейный ряд. В линейно-ветвистых гнездах боковые ходы могут отходить или на

разном уровне от основного хода (рис. 64-66) или от его нижнего конца (рис. 63).

Линейно-ветвистые гнезда встречаются у некоторых представителей самых разно-

образных групп пчел: Colletidae (например, у Colletes michenerianus; Michener,

Lange, 1957), Andrenidae (например, у Andrena labialis; Радченко, 1981a), Steno-

tritidae (например, y Stenotritus pubescens; T.Houston, 1975), Halictinae (напри-

мер, y Pseudagapostemon divaricatus; Michener, Lange, 1958a), Rophitinae

(например, y Rhophitoides canus; Боднарчук, Радченко, 1985), Dasypodinae (на-

пример, y Dasypoda braccata; Радченко, 1987a), Melittinae (например, y Macropis

nuda; Rozen, Jacobson, 1980), Xylocopinae (например, y Xylocopa frontalis; Hurd,

1958), Anthophorinae (например, у Diadasia consociata; Linsley, MacSwain, 1957;

86 Глава 5. Расположение и общее строение гнезд

и Paratetrapedia swainsonae; Rozen, Michener, 1988). Иногда линейноветвистую

архитектуру имеют гнезда некоторых Megachilinae. При этом в их гнездах основ

ной ход разветвляется на 2 хода, внутри которых располагается по линейному

ряду ячеек, например у Megachile inermis (Stephen et al., 1969).

Линейноветвистые гнезда с боковыми ходами, отходящими на разном уровне

от основного, могут иметь нижний слепой ход (рис. 66), например у Evylaeus

allodalus (Sakagami et al., 1985) и Lasioglossum albescens (Matsumura, Sakagami,

1971). Обычно каждый линейный ряд состоит всего из 23 ячеек. При этом ячейки

могут располагаться как прямым (рис. 64, 66), так и ступенчатым рядом (рис. 65).

У отдельных видов, в частности у Ruizantheda mutabilis (ClaudeJoseph, 1926), в

одном линейном ряду на конце бокового хода находится до 6 ячеек.

Гнезда с «сидячими» ячейками. В таких гнездах ячейки отходят непосредст

венно от основного хода, примыкая к нему своими устьями (раздел 6.1). Ранее

гнезда этого типа специально никем не выделялись и в случаях рассеянного

расположения в них ячеек (рис. 6769) не совсем корректно относились к простым

ветвистым гнездам (например: Stephen et al., 1969, p. 89), хотя как таковых ветвей

– боковых ходов – они не имеют. Правда, иногда действительно трудно устано

вить, принадлежат ли гнезда к ветвистому типу или к типу с сидячими ячейками,

поскольку боковые ходы в гнездах некоторых видов бывают очень короткие –

менее длины ячейки (раздел 5.2).

Гнезда с рассеянным расположением сидячих ячеек характерны только для

некоторых видов Colletes, в частности С. succinctus (Hardouin, 1948), и для ряда

Halictinae, например Lasioglossum imitatum, Evylaeus opacus (Michener, Lange,

1957f; Sakagami, Michener, 1962) и Halictus sexcinctus (Verhoeff, 1892; Малышев,

1936). Последний вид, кстати, приведен в книге Стифена с соавторами (Stephen

et al., 1969) именно как один из примеров ветвистого гнезда.

У большинства видов, строящих гнезда с сидячими ячейками, последние

обычно сгруппированы и располагаются вплотную друг к другу. При этом встре

чается три основных варианта расположения групп ячеек: 1) с одной стороны

основного хода (рис. 7072) – известен только у Halictinae, например у Lasioglos

sum xanthopus (Радченко, 1989б), и Nomiinae, например у Nomia triangulifera

(Kerfoot, 1964); 2) с разных сторон основного хода (рис. 7375, 77) – у ряда

Halictinae, например у Evylaeus marginatus (PlateauxQuénu, 1960а), и Anthopho

rinae, например у Anthophora pubescens; 3) на конце основного хода (рис. 76) – у

отдельных Andrena, в частности у A. flavipes (Радченко, неопубл. данные) и

A. schencki (Bonelli, 1966), и у некоторых Anthophorinae, например у Eucera

pusilla (Радченко, 1986).

Гнезда с сидячими (на основном ходе) ячейками нередко имеют ветвистую

архитектуру (рис. 71, 75) за счет коммунального, а чаще эусоциального (раздел

9.1) гнездования, когда рабочие особи сооружают дополнительные разветвления

основного хода. Формально эти гнезда можно назвать ветвистыми с сидячими

ячейками, хотя по своей сути они являются составными гнездами.

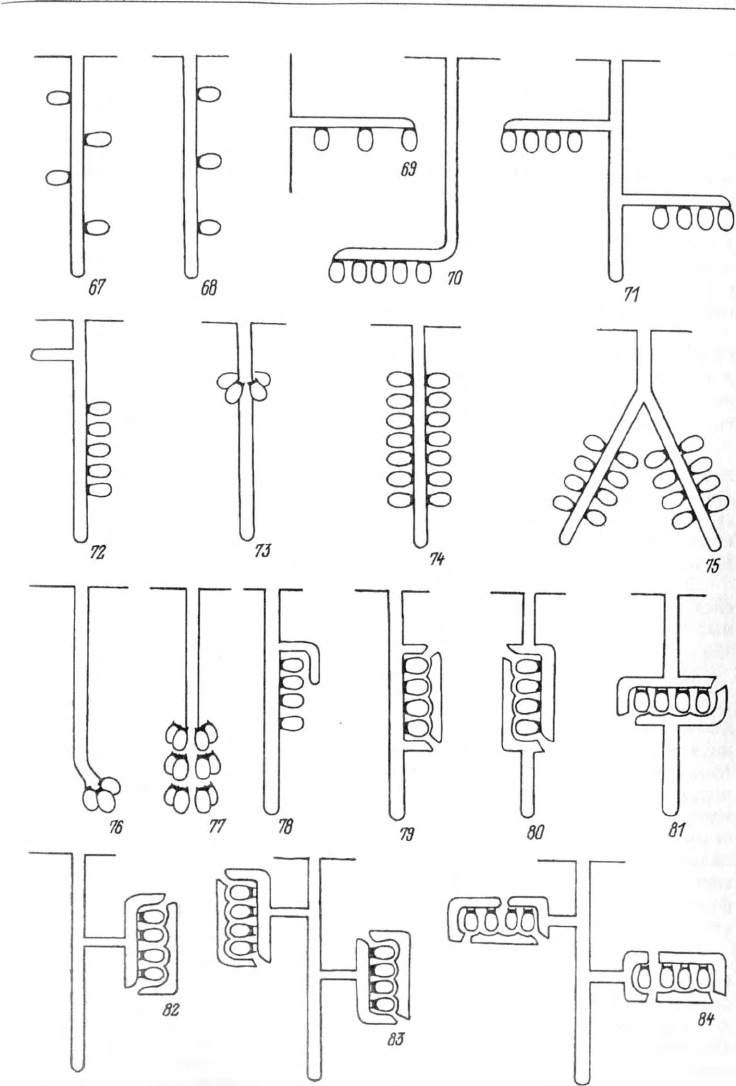

Рис. 6784. Схемы гнезд с сидячими (на основном ходе) ячейками (6769 – одиночными,

7077 – собранными в группы) и камерных гнезд с основным ходом (7884).

6768 – одиночные ячейки на вертикальном ходе, 69 – одиночные ячейки на горизонтальном ходе,

7071 – скопление ячеек на горизонтальном участке хода, 7275 – скопление ячеек по бокам верти

кального хода, 7677 – скопление ячеек на нижнем конце хода, 7879 – камера при ходе (78 – частично

выполненная камера, 79 – полностью выполненная камера), 8081 – камера в ходе, 8284 – камера в

удалении от основного хода.

71, 75, 83 и 84 – составные гнезда; 67, 68, 7175, 7884 – с нижним слепым ходом (72 – также с

боковым слепым ходом). Все ходы показаны незасыпанными, а ячейки – в разрезе и пустыми. В

скоплениях, показанных на рис. 70, 7984, ячейки могут располагаться в 13 ряда.

5.3. Основные архитектурные типы гнезд 87

88

Глава 5. Расположение и общее строение гнезд

Камерные гнезда с основным ходом. Данный тип представляет собой гнезда,

в которых основной ход ведет к группе ячеек, окруженных полной или частичной

камерой. Группы ячеек обычно располагаются внутри камеры в несколько рядов.

Камерные гнезда с основным ходом встречаются среди Halictinae, например у

Halictus quadricinctus (Verhoeff, 1897), Nomiinae, например y Nomia melanderi

(Stephen et al., 1969), у отдельных видов рода Proxylocopa (Xylocopinae), в част-

ности у P. olivieri (Гутбир, 1916), и у Icteranthidium laterale (Megachilinae; Малы-

шев, 1931а).

Известны следующие основные варианты расположения камеры в гнезде:

1) примыкает к боковой стенке основного хода (рис. 78, 79); 2) находится на конце

изогнутого основного хода, обычно имеющего на месте изгиба ответвление в виде

нижнего слепого хода (рис. 82); 3) камеру образует сильно расширенная цент-

ральная часть основного хода (рис. 80, 81).

Камерные гнезда с основным ходом часто встречаются среди эусоциальных

галиктин (гл. 7), поэтому нередки случаи, когда в одном семейном гнезде имеется

несколько камер, которые сооружаются на конце разветвлений основного хода,

называемых еще латероидами (раздел 5.2), в результате чего гнезда становятся

ветвистыми.

Гнезда со «свободными» ячейками, без основного хода. Этот тип представ-

ляет собой гнезда, которые состоят из ячеек, расположенных группами на от-

крытых местах или внутри относительно просторных полостей. Такие гнезда

свойственны большинству Apidae (за исключением отдельных Euglossinae) и

некоторым Megachilinae, в частности многим видам из родов Chalicodoma, Dian-

thidium, Anthidiellum, Anthocopa и отдельным Osmia.

По архитектурному плану гнезда со «свободными» ячейками разделяются на

следующие варианты в зависимости от особенностей группировки ячеек: скучен-

ные – у Megachilinae, Euglossinae и Bombus; сотоподобные – у Meliponinae (рис.

138, 139); истинно сотовые – у Apis (рис. 141).

Гнезда без ячеек. К данному типу относятся гнезда, состоящие из основного

хода, внутри которого выращивается потомство пчел без его разделения по от-

дельным ячейкам. Как указывалось выше, гнезда без ячеек характерны для боль-

шинства представителей трибы Allodapini (раздел 9.4) и для Metallinella

brevicornis, за исключением западноевропейских популяций его номинативного

подвида (Torchio, личное сообщение; также см. Friese, 1923а). Этот тип гнезда

изредка наблюдается и у некоторых других мегахилид (раздел 8.4). Помимо

основного хода, единственными архитектурными элементами в гнездах без ячеек

являются пробка гнезда или хотя бы суженная в виде горлышка входная часть

гнезда (у аллодапин). Таким образом, форма гнезд указанных пчел соответствует

форме занимаемого ими помещения – обычно это прямые цилиндрические поло-

сти, a M.brevicornis нередко использует изогнутые полости.

Зависимость строения гнезд от внешних факторов. Эти факторы могут

существенно влиять на размеры и строение гнезд пчел. Так, в плотной почве

самки пчел выкапывают основные ходы гнезд на значительно меньшую глубину,

чем в рыхлой, например, Andrena chrysopus (Радченко, 1980) и Rhophitoides canus

(Боднарчук, Радченко, 1985). Кроме того, последний вид в плотной почве на

конце каждого бокового хода обычно строит по 2-3 ячейки, расположенные в

линию одна за другой, тогда как в более рыхлой почве здесь, как правило, разме-

щается лишь по одной ячейке. Значительные отличия в глубине сооружаемых

гнезд отмечены для Nomia triangulifera: от 32 см в твердой почве до 1.1 м в мягкой

5.3. Основные архитектурные типы гнезд

89

песчаной (Kerfoot, 1964). В гнездах Eucera excisa, находящихся в мягкой почве,

ячейки отходят по одной от боковых стенок основного хода гнезда, а в твердой –

они изготавливаются линейным рядом внутри основного хода (Grozdanic, Vasic,

1976). На наш взгляд, строительство линейных серий ячеек на концах наиболее

глубоко расположенных боковых ходов (в отличие от одиночно расположенных

ячеек в верхних ходах) гнезда Rophites hartmanni, описанного Малышевым

(1925в), явилось результатом их расположения в более плотной почве, а не

«старческого вырождения» в конце деятельности пчелы, как это предполагал

Малышев.

Многие виды роющих пчел в мягкой и особенно в слабо связанной песчаной

почвах сильно рассредоточивают ячейки в гнезде за счет увеличения длины веду-

щих к ним боковых ходов. Нередко они вообще устраивают одноячейковые гнезда,

например, Lasioglossum victoriellum (Sakagami, Michener, 1964), Perdita maculige-

ra maculipennis (Michener, Ordway, 1963), Hesperapis regularis (Burdick, Torchio,

1959), Emphoropsis miserabilis (Stephen, Torchio, 1961), E. pallida (Bohart, Tor-

chio, 1972), Anthophora borealis (Осичнюк, 1970), Heliophila bimaculata (Bonelli,

1966), Eremapis parvula (Neff, 1984). По мнению многих авторов (Michener,

Ordway, 1963; Sakagami, Michener, 1964; Stephen et al., 1969; Bohart, Torchio,

1972, и др.), сооружение одноячейковых гнезд является адаптацией к рыхлому

субстрату, в котором ячейки могут быть легко механически уничтожены. Рассе-

янное расположение одноячейковых гнезд обеспечивает большую сохранность

потомства. Все такие виды при гнездовании в более плотной почве устраивают

многоячейковые гнезда. Явно вторичный характер имеют и случаи изготовления

одноячейковых гнезд некоторыми мегахилидами, в частности Anthocopa papaveris

(Малышев, 1911).

Особенно большие изменения не только в порядке размещения ячеек, но и в

их форме и строении наблюдаются у видов Megachilinae, поселяющихся в готовых

полостях. Это вызвано как колебаниями размеров подбираемых самками поло-

стей, так и различиями в используемых строительных материалах. В случае

строительства гнезд в больших полостях может исчезать обычная линейность

расположения ячеек и последние строятся хаотично, что наблюдается у Chalico-

doma ericetorum (Bonelli, 1970), Megachile bicoloriventris (Радченко, 1987), Osmia

coerulescens (Verhoeff, 1891) и многих других мегахилин (также см. раздел 8.4).

К числу специфических изменений в архитектуре гнезд, вероятно, вызванных

внешними факторами, в частности повышенной влажностью почвы в весенний

период, можно отнести сооружение самками-основательницами галиктин камер-

ных гнезд в отличие от гнезд с «сидячими» (на основном ходе) ячейками, устраи-

ваемыми в летнюю социальную фазу (раздел 10.2).