Проблемы российской истории. Вып. 10

Подождите немного. Документ загружается.

411

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

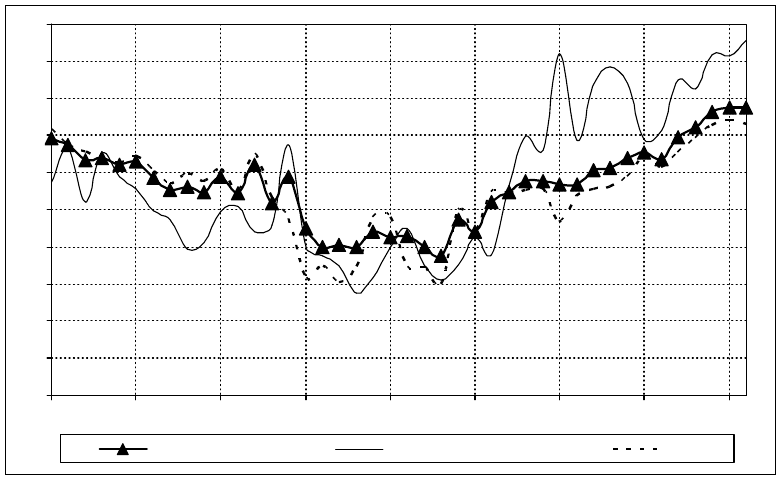

1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

всего (млн. кв. м; правая шкала) на душу населения (кв. м)

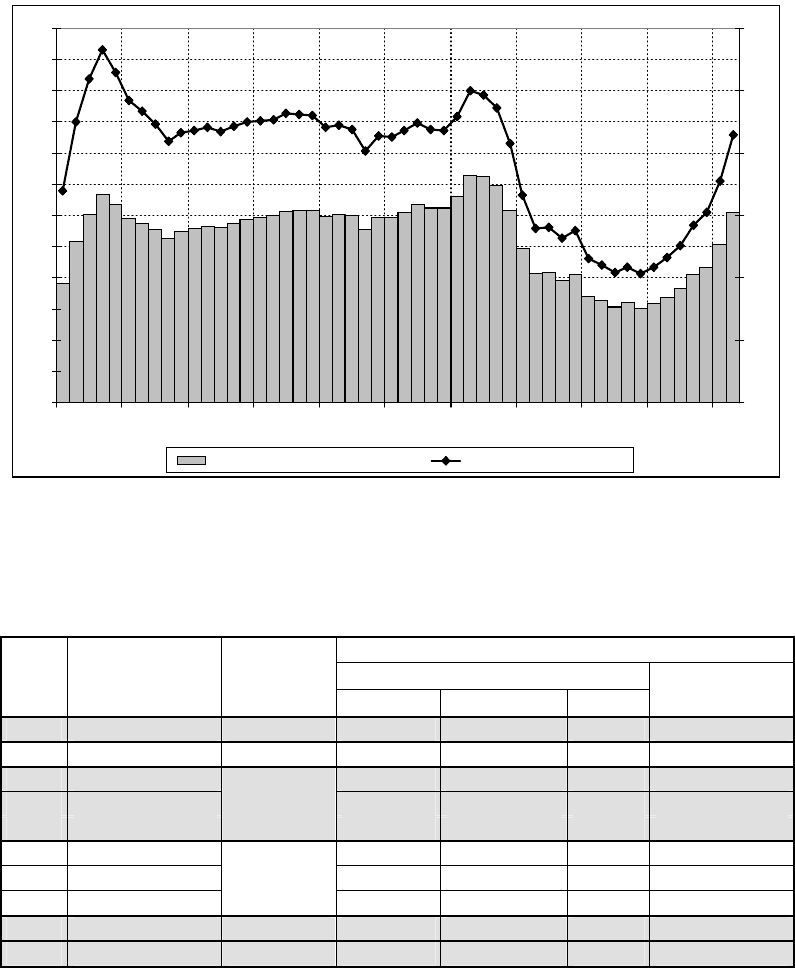

Рис. 1. Российская Федерация: абсолютные и среднедушевые показатели ввода

в действие нового жилья (1956 – 2007 гг.)

7

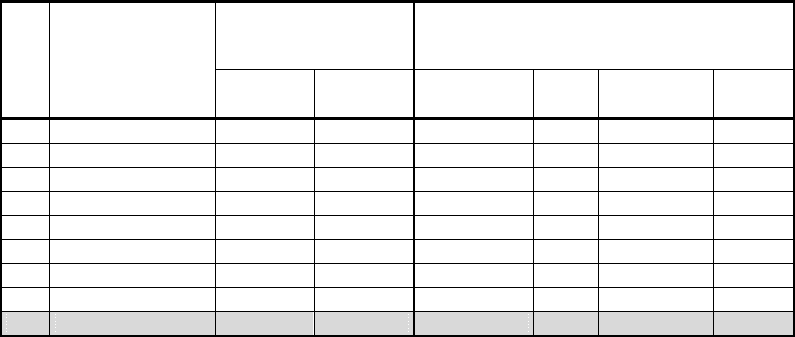

Таблица 1

Российская Федерация: строительные периоды

и среднедушевые показатели ввода в действие нового жилья (1965 – 2007 гг.)

8

ввод жилья в действие (кв. м на 1 чел.)

абсолютные показатели (кв. м)

№№

годы

(продолжитель-

ность)

тенденция

год начала* год окончания изменен.

средне-годовой

прирост

1. 1965 – 1973 (9) рост 0,419 0,464 +0,045 +1,13%

2. 1974 – 1979 (6) снижение 0,464 0,403 –0,061 –2,31%

3. 1980 – 1987 (8) 0,403 0,500 +0,097 +2,72%

(3a) (1980 – 1984 (5)) (0,403) (0,438) (+0,035) (+1,70%)

(3b) (1985 – 1987 (3))

рост

(0,438) (0,500) (+0,062) (+4,45%)

4. 1988 – 2000 (13) 0,500 0,207 –0,293 –6,56%

(4a) (1988 – 1991 (4)) (0,500) (0,332) (–0,168) (–9,68%)

(4b) (1992 – 2000 (9))

снижение

(0,332) (0,207) (–0,125) (–5,14%)

5. 2001 – 2007 (7) рост 0,207 0,429 +0,222 +11,0%

итого 1965 – 2007 (43) рост 0,419 0,429 +0,010 +0,05%

Начало первого из представленных здесь периодов (1965 – 1973 гг.) очевидным обра-

зом совпало с большими переменами в жизни всего Советского Союза. Завершалась хру-

щевская эпоха со всеми ее прорывами и неудачами (включая непревзойденный строитель-

ный бум конца 1950-х гг. и резкий спад в начале следующего десятилетия). Одной из клю-

чевых фигур в обновленном составе руководства стал председатель Совета Министров

СССР А.Н. Косыгин, с именем которого неразрывно связаны основные экономические ре-

412

формы этого времени. Расширение самостоятельности предприятий, некоторая децентрали-

зация планирования и другие полурыночные меры, при всей их ограниченности, принесли

заметную пользу. Восьмая пятилетка (1966 – 1970 гг.), которую позднее неофициально на-

зовут «золотой», была отмечена сравнительно успешным развитием новых отраслей, час-

тичной переориентацией экономики на рядового потребителя, а также существенным рос-

том благосостояний граждан. Вновь – хотя и весьма умеренными темпами – стали расти

объемы жилищного строительства, и это тоже было достижением, ведь последний раз по-

ложительная динамика наблюдалась только в 1959 г. Кроме этого, за период косыгинских

реформ очень резко (с 2% в 1963 г. до 7 – 8 % на исходе десятилетия) выросла доля жилья,

возводимого строительными кооперативами

9

. Правда, уже к началу 1970-х гг. сила бюро-

кратического торможения привела к фактической остановке либерального курса, однако в

строительной сфере реформаторский импульс позволил сохранить восходящую динамику

еще на два – три года.

Как же выглядели в этих относительно благоприятных условиях ведущие города

Урала? Чтобы с максимальной точностью ответить на такой вопрос, необходимо, прежде

всего, оценить, фундамент, созданный за предшествующее время. Табл. 2 отражает состоя-

ние жилищного фонда основных уральских центров в двух исторических точках – накануне

Великой Отечественной войны и в 1961 г., то есть сразу после завершения основной волны

хрущевского строительства.

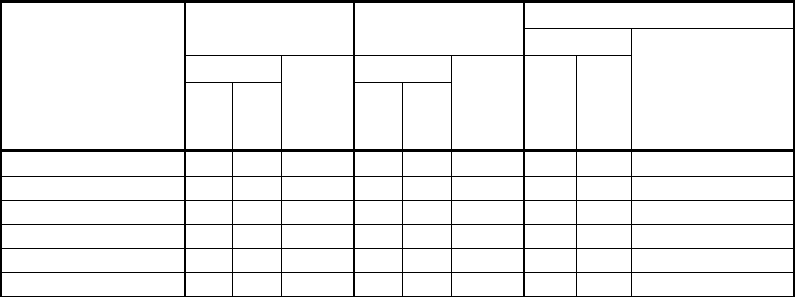

Сравнение с другими регионами подчеркивает неблагоприятные стартовые позиции

«опорного края». Если в крупнейших промышленных центрах того времени – Свердловске

и Челябинске – положение было еще приемлемым (разумеется, по общим стандартам пер-

вых пятилеток), то другие города прочно обосновались в нижней части всероссийского рей-

тинга 1940 г. Средняя обеспеченность жильем в восьми «малых столицах» Урала была на

8,5% ниже, чем в целом по группе аналогичных городов РСФСР. В дальнейшем, однако,

ситуация несколько изменилась. Массовое жилищное строительство при Н.С. Хрущеве со-

провождалось также некоторым сглаживанием межгородских контрастов. Стандартное от-

клонение

10

, рассчитанное по областным, краевым и республиканским центрам, снизилось с

уровня 1,05 в 1940 г. до 0,78 в 1961 г. Среди территорий, выигравших от этой тенденции,

оказался и Урал. Благодаря опережающим темпам строительства отставание его централь-

ных городов от аналогичного общероссийского показателя сократилось более чем вдвое –

до 4 %.

Таблица 2

Среднедушевая обеспеченность жильем в основных административных центрах

Урала по сравнению с другими городами РСФСР (1940 и 1961 гг.)

11

*

изм. за 1940 – 1961 гг.

1940 1961

ранг

место место

город

на

Ура

ле

в

РСФ

СР

жилье

(кв. м

на 1

чел.)

на

Ура

ле

в

РСФ

СР

жилье

(кв. м

на 1

чел.)

на

Ура-

ле

в

РСФ

СР

обеспеченность

жильем

(кв. м на 1 чел.)

Свердловск 1 13 6,81 1 14 8,66 – –1 +27,1%

Челябинск 2 19 6,32 2 15 8,49 – +4 +34,4%

Пермь** 3 41 5,39 3 30 7,89 – +11 +46,3%

Тюмень 4 47 5,15 5 51 7,49 –1 –4 +11,7%

Оренбург*** 5 50 5,08 4 37 7,78 +1 +13 +53,3%

Уфа 6 52 4,90 6 58 7,26 – –6 +48,1%

413

Окончание табл. 2

изм. за 1940 – 1961 гг.

1940 1961

ранг

место место

город

на

Ура

ле

в

РСФ

СР

жилье

(кв. м

на 1

чел.)

на

Ура

ле

в

РСФ

СР

жилье

(кв. м

на 1

чел.)

на

Ура-

ле

в

РСФ

СР

обеспеченность

жильем

(кв. м на 1 чел.)

Ижевск 7 53 4,84 8 69 6,39 –1 –16 +32,2%

Курган 8 62 3,79 7 62 6,88 +1 – +58,5%

общие показатели:

среднее по Уралу к

среднему по

РСФСР

0,915 0,961 +0,046

станд. откл.

(РСФСР)

1,05 0,78 –0,27

станд. откл.

(Урал)

0,87 0,72 –0,15

* Рассматриваются все города (за исключением Москвы и Ленинграда), которые в 1961 г. являлись

административными центрами областей, краев или автономных республик в составе РСФСР. При

этом по различным причинам в официальных сборниках не публиковались довоенные показатели по

Калининграду, Кызылу, Южно-Сахалинску, Петропавловску-Камчатскому и Магадану. В итоге коли-

чество городов на 1940 г. составило 64, на 1961 г. – 69.

** До 1957 г. город назывался Молотов.

*** До 1957 г. город назывался Чкаловск.

Позднее, уже на фоне либеральных косыгинских реформ, выравнивающая тенденция

приостановилась: к началу 1974 г. стандартное отклонение среднедушевых жилищных по-

казателей, рассчитанное для всё той же группы городов, выросло до значения 0,9. На дан-

ном этапе всесильный Госплан не создавал принципиальных проблем для того, чтобы ус-

пешные регионы поддерживали опережающую динамику. Урал, уже набравший к этому

моменту неплохую скорость, продолжил свое восхождение и сократил отставание от сред-

нероссийских показателей по обеспеченности жильем до 1,2 %

12

.

Однако еще важнее обратиться сейчас к тому параметру, который, как уже отмеча-

лось с самого начала, является для данного исследования ключевым – не к величине имев-

шегося жилищного фонда, а к интенсивности нового строительства. Опираясь на уже из-

вестную общероссийскую картину (рис. 1), попытаемся оценить положение дел непосред-

ственно в изучаемом крае. Для этой цели уместно рассчитать исторические отклонения ре-

гиональных строительных показателей от аналогичных данных для всей России (разумеет-

ся, речь здесь по-прежнему идет о вводе жилья на душу населения). Результаты подобных

вычислений представлены на рис. 2, причем «Большой Урал» разделен здесь на два слагае-

мых – Уральский экономический район и Тюменскую область.

414

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

УЭР Тюменская область

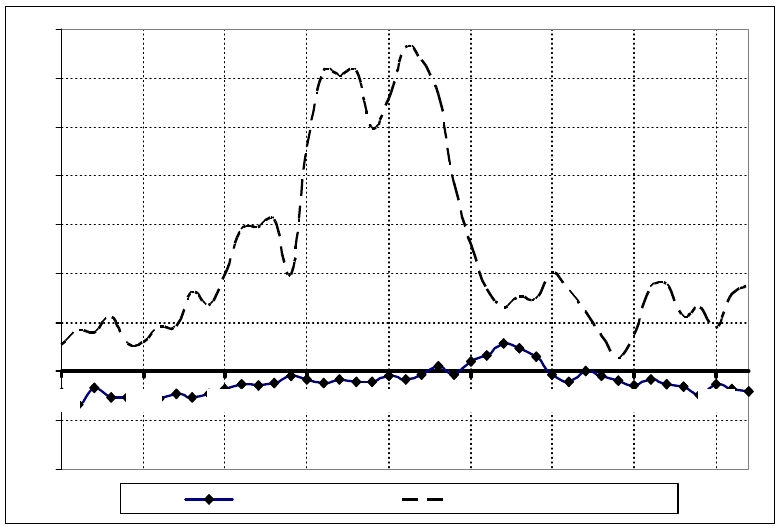

Рис. 2. Отклонение показателей по вводу нового жилья в Уральском экономическом районе (УЭР) и

Тюменской области от средних данных по Российской Федерации (кв. м на 1 чел.; 1965 – 2007 гг.)

13

Как видим, в обоих случаях не только на протяжении рассматриваемого отрезка

(1965 – 1973 гг.), но и в последующие периоды наблюдался восходящий тренд: иными сло-

вами, уральский регион постепенно увеличивал свои темпы строительства по сравнению с

общероссийскими (несомненно, этот факт хорошо согласуется с тем, что ранее говорилось

о неуклонном преодолении разрыва и по величине имеющегося жилищного фонда). Однако

самым примечательным явлением следует признать начало резкого расхождения внутри

региона. Если УЭР, даже при нарастающей динамике, лишь приближался к средним показа-

телям Российской Федерации, то Тюменская область в середине 1960-х гг. стала развивать-

ся с феноменальной скоростью и ушла далеко вперед.

Экономическая основа этих событий очевидна. Впечатляюще геологические откры-

тия 1950-х – начала 1960-х гг. показали перспективы освоения гигантской нефтегазоносной

провинции к востоку от Уральских гор. Весной 1966 г. XXIII съезд КПСС, которому в этом

плане предшествовала активная полемика среди специалистов, окончательно утвердил кон-

цепцию приоритетного развития новой ресурсной территории и решил перенести основной

топливно-энергетический акцент из Поволжья в Тюменскую область

14

. «Третьему Баку»

вскоре предстояло стать важнейшим экономическим локомотивом для всего СССР. Осо-

бенно большое значение получило со второй половины 1960-х гг. Среднее Приобье, где

выросло целое созвездие новых центров. Сначала (в 1965 г.) был возвращен давно утрачен-

ный городской статус Сургуту, затем последовало основание Нефтеюганска (1967 г.) и

Нижневартовска (официально – 1972 г.; фактически начал стремительно развиваться на не-

сколько лет раньше в связи с освоением уникального Самотлорского месторождения). Ко-

нечно, выиграла от этих событий и сама Тюмень, где динамика строительства в конце 1960-

х гг. заметно превзошла среднюю по РСФСР. Сравнительно небольшой город, мало полу-

415

чивший даже от обретения областного статуса в 1944 г. (см. данные на 1940 и 1961 гг. в

табл. 2), при новых обстоятельствах превратился в главную базу для освоения углеводород-

ных богатств Севера.

Свои прорывы, хотя, конечно, не такого масштаба, были и в отдельных городах УЭР.

Как показывает статистика, уверенные темпы строительства наблюдались в двух центрах,

ранее занимавших невысокие места по обеспеченности жильем – Ижевске и Оренбурге

(табл.2). Едва ли здесь можно говорить о прямой попытке Госплана «подтянуть отстаю-

щих». Как уже отмечалось, явное межобластное выравнивание не было характерно для ко-

сыгинского времени. Строительные достижения названных городов были, скорее, косвен-

ным результатом изменений в локальной экономической базе. Ижевск, с давних пор являв-

шийся местом концентрации военной промышленности, в восьмой пятилетке приобрел и

перспективную гражданскую отрасль – производство легковых автомобилей. Еще более

значительные перемены ждали Оренбург, в окрестностях которого в 1966 г. было открыто

большое месторождение природного газа. Развитие новых предприятий и создание тысяч

рабочих мест сопровождалось опережающей динамикой строительства. В рассматриваемое

время Оренбург, как правило, превышал российские среднедушевые показатели по вводу

жилья на 0,08 – 0,1 кв. м, а Ижевск даже на 0,1 – 0,15 кв. м, что было сопоставимо с дости-

жениями Тюмени. Наметились также и качественные сдвиги. Основная доля нового строи-

тельства пришлась на комплексно возводившиеся современные массивы: район Северный в

Оренбурге и северо-восток Нагорной части в Ижевске. Развитие этих территорий означало

постепенное отдаление жилья от наиболее опасных (в экологическом смысле) промышлен-

ных предприятий.

Что же касается квартета крупнейших городов региона, то их строительная динамика

на данном этапе была близка к среднероссийской. Свердловск, население которого в 1967 г.

достигло миллиона, а также приближавшиеся к этой отметке Челябинск, Пермь и Уфа, вхо-

дили в круг тех огромных центров, где правительство уже пыталось сдерживать развитие

новых промышленных мощностей. Правда, такая политика часто оказывалась непоследова-

тельной и малоэффектиной

15

– особенно там, где, как в Уфе, имелось крупное нефтепере-

рабатывающее производство. Но в любом случае темпы возведения жилых зданий в горо-

дах «большой четверки» заметно отличались от тех, которые были достигнуты в Ижевске и

Оренбурге (не говоря уже о Тюменской области). Заметим также, что для Свердловска, Че-

лябинска и Перми это означало поддержание относительно высоких показателей по обеспе-

ченности жильем, а для Уфы – консервацию относительно низких (табл. 3).

Кроме этого, следует учесть и улучшение некоторых качественных параметров.

Стремление строить новые районы вдали от «грязных» предприятий было у ведущих горо-

дов Урала не менее выраженным, чем у ранее упомянутых Ижевска и Оренбурга. Ярким

примером может служить генеральный план развития Челябинска, принятый в 1967 г. Цен-

тральной идеей этого документа стал разворот основного строительного вектора на северо-

запад – в сторону просторного левобережья реки Миасс и огромного Челябинского бора

16

.

Аналогичным образом свердловский генплан 1972 г. поддержал уже фактически начавшее-

ся возведение современных массивов, особенно на юго-западе

17

. Похожие проекты закла-

дывались и в принятые годом ранее генеральные планы Перми и Уфы.

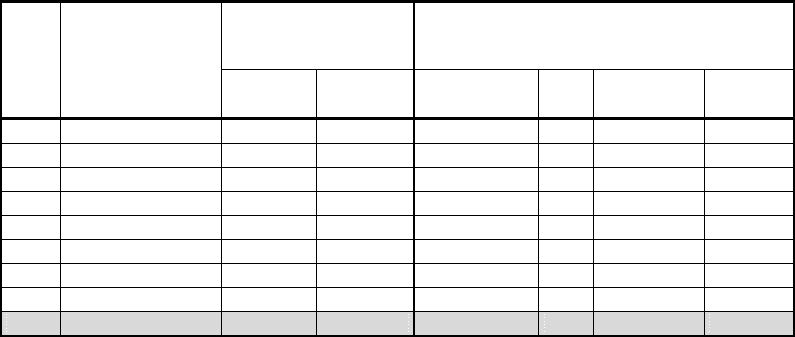

После изучения и сравнения индивидуальных результатов, достигнутых уральскими

городами, необходимо обратить внимание и на некоторую общую закономерность. На рис.

3 показано, каким образом изменялось отношение среднедушевого ввода жилья в рассмот-

ренных административных центрах к аналогичным показателям для всей управляемой ими

территории. (Иными словами, речь идет об отношении статистики по Тюмени к данным по

всей Тюменской области, затем об отношении суммарных показателей Свердловска, Челя-

бинска, Перми, Уфы, Ижевска, Оренбурга и Кургана к суммарным показателям УЭР, и, на-

416

конец, об отношении данных по всем восьми центральным городам к данным для всего

«Большого Урала».) На графике хорошо видно, что на протяжении «золотой пятилетки» и в

начале 1970-х гг. перевес «столиц» над регионом, оставаясь довольно значительным, впол-

не определенно снижался. Поскольку нечто подобное наблюдалось и в других частях стра-

ны, можно, вернувшись к вопросу о сглаживании контрастов, с большой долей уверенности

утверждать, что такая линия все же проводилась – однако, как уже было упомянуто, не в

плане «выравнивания» областных и краевых центров между собой, а в плане сокращения

разрыва между ними и их провинциальным окружением. Руководящие инстанции пытались

«подтянуть» сельские районы и малые города к более благополучным административным

метрополиям.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006

Большой Урал Тюменская область УЭР

Рис. 3. Отношение среднедушевого ввода жилья в основных административных центрах «Большого

Урала» к аналогичным показателям для всей территории

(1965 – 2007 гг.; показатели на 1982 – 1984 гг. и

1986 – 1989 гг. рассчитаны по косвенным данным)

18

Основные итоги первого периода представлены в табл. 3. К сожалению, опублико-

ванная информация не позволяет рассчитать показатели на 1965 г., однако, имея полные

данные для восьми лет (из девяти, составляющих этот период), можно получить достаточно

репрезентативную картину. Заметим также, что подобный расчет средних хронологических

величин позволяет преодолевать искажающий фактор резких скачков, наблюдавшихся в

отдельные годы. Итак, главной приметой этого времени (помимо показанной на рис. 3 фо-

новой поддержки периферии) стала хорошая строительная динамика в уральских «столи-

цах» второго ряда – Оренбурге, Ижевске, Кургане и, конечно, в Тюмени. (Следует иметь

ввиду, что нечто похожее наблюдалось и по всей РСФСР: сдержанный рост в миллионных и

сопоставимых с ними городах сочетался с активным строительством в относительно не-

больших центрах, которые, однако, возглавляли территории ускоренного промышленного

развития – например, в Мурманске, Сыктывкаре и Белгороде.) В то же время, как подчер-

417

кивает почти противоположный порядок рангов в двух частях уральской таблицы, ситуация

с накопленной обеспеченностью жильем по-прежнему была лучше в самых крупных горо-

дах региона.

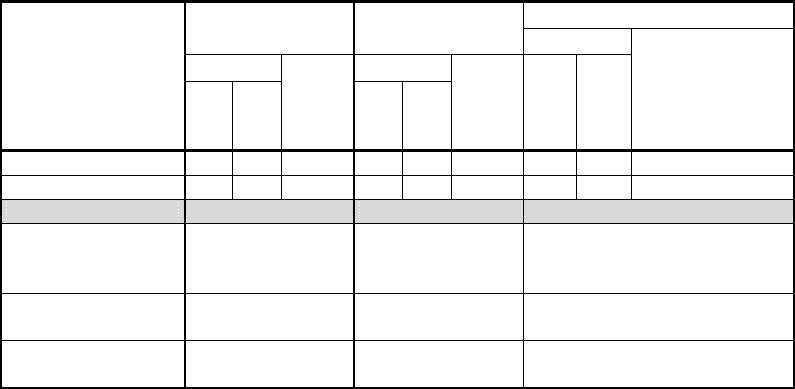

Таблица 3

Динамика строительства и обеспеченность жильем

в основных административных центрах Урала (1966 – 1973 гг.)

19

среднегодовой

ввод жилья

(кв. м. на 1 чел.)

жилищный фонд

(на начало 1974 г.)

город

абсолютн.

откл. от

РСФСР*

общ. площадь

(млн. кв. м)

ранг

площадь на

1 чел. (кв. м)

ранг

1 Тюмень 0,607 +0,160 3,034 7 9,7 7

2 Курган 0,582 +0,135 2,790 8 10,0 5

3 Ижевск 0,568 +0,121 4,690 5 9,6 8

4 Оренбург 0,532 +0,085 4,203 6 10,5 4

5 Уфа 0,476 +0,029 8,694 4 10,0 6

6 Свердловск 0,473 +0,026 13,109 1 11,7 2

7 Челябинск 0,452 +0,005 11,415 2 12,1 1

8 Пермь 0,432 –0,015 10,164 3 11,1 3

станд. откл. 0,061 0,864

* Средний показатель по РСФСР за тот же период – 0,447 кв. м на 1 чел.

Второй из рассматриваемых периодов в истории жилищного строительства (1974 –

1979 гг.) разворачивался на фоне полной (хотя и не объявлявшейся официально) остановки

косыгинских реформ. Советское руководство могло теперь отложить в сторону небезопас-

ные для него попытки изменения хозяйственных механизмов и обратиться к более надеж-

ному, как казалось, источнику благополучия – усиленному экспорту углеводородного сы-

рья. Резкое повышение мировых цен на нефть, спровоцированное ближневосточной войной

1973 г. и некоторыми другими факторами, наложилось на ввод в эксплуатацию все новых и

новых тюменских скважин. Гигантская валютная выручка помогала решать многие вопро-

сы, в том числе и в сфере жилищного строительства.

Но в то же самое время обострилась другая хроническая проблема СССР: крайне

низкая эффективность сельского хозяйства, основанного на совхозах и колхозах. Когда к

этой системной слабости добавлялись неблагоприятные погодные условия и частые неуро-

жаи, единственным выходом оставались нарастающие закупки зерна за границей. С 1972 г.

у Советского Союза неизменно складывалось отрицательное сальдо в торговле аграрной

продукцией

20

. Поворот 1972 г., вызванный тяжелой засухой во многих европейских рай-

онах страны, оказал негативное влияние на госбюджет и ограничил его возможности. Кон-

чено, было бы неправильно жестким образом связывать каждый спад в строительной отрас-

ли с очередным всплеском зерновых закупок на рынках США и Канады, но едва ли можно

считать чистым совпадением то, что нисходящий тренд по вводу нового жилья наметился в

1974 г. (рис. 1): именно тогда пришла пора сдавать относительно малочисленные дома, за-

ложенные двумя годами ранее.

Ситуацию могли бы в какой-то мере изменить элементы рыночных отношений, раз-

вивавшиеся в предыдущем десятилетии. Однако, как уже отмечалось, движение шло в пря-

мо противоположную сторону. Доля кооперативных новостроек неуклонно снижалась от

максимальной отметки 8,2%, достигнутой в 1970 г., до 5,4 % в 1974 г. и 4,8 % в 1979 г.

21

418

Применительно к «Большому Уралу» все эти события означали дальнейшее усиление

ранее наметившейся дивергенции. Если УЭР, как и прежде, довольствовался лишь медлен-

ным приближением к общероссийским показателям, то Тюменская область, превратившая-

ся в главную нефтяную «житницу» страны, решительно уходила в отрыв (рис.2)

22

. На дан-

ном этапе основные ресурсные центры Среднего Приобья (Сургут, Нефтеюганск и Нижне-

вартовск) уже вполне определенно чувствовали себя не временными промысловыми посел-

ками, а полноценными городами. Именно в этом ключе можно рассматривать, например,

начало регулярного проведения фестиваля «Самотлорские ночи» (1976 г.) или открытие

памятника «Покорителям Самотлора» (1978 г.) в Нижневартовске. Уверенным было разви-

тие и самой Тюмени, где в соответствии с генпланом 1969 г. возводились новые много-

этажные кварталы к востоку и юго-востоку от исторического центра. Эти и другие объекты

по-прежнему помогали городу заметно превосходить среднероссийские показатели ввода

жилья (табл. 4), что, правда, сочеталось с временным отставанием от собственной области

(рис. 3). Еще одним событием, имевшим как вполне прикладное, так и символическое зна-

чение, стало открытие в 1974 г. нового здания тюменского железнодорожного вокзала. Об-

ластная столица усиливала свои позиции в качестве базы для освоения нефтяных и газовых

районов по мере того, как строящаяся магистраль уходила все дальне на север – в глубины

уже не Ханты-Мансийского, а Ямало-Ненецкого автономного округа.

Важные новости были и в центральной части Урала. Необходимо, прежде всего, от-

метить появление в регионе второго и третьего миллионных городов: в 1976 г. на этот пси-

хологически значимый уровень вышел Челябинск, а в 1979 г. – Пермь. Названные центры,

продвигаясь вместе с неизменно лидировавшим Свердловском, продолжали осуществлять

то, что было намечено в генпланах конца 1960-х – начала 1970-х гг. (приоритетное развитие

челябинского Северо-запада, юго-западных территорий в Свердловске, некоторых частей

правобережья Камы в Перми и т.д.) Правда, относительно хорошая обеспеченность жильем

во всех трех городах, как и раньше, сочеталась со сдержанными темпами строительства

(табл. 4). В целом выполнение действующих градостроительных планов Свердловска, Че-

лябинска и Перми шло медленнее, чем предполагалось на старте.

Зато Уфа, прежде являвшаяся слабым звеном в «большой четверке», на этом этапе

демонстрировала более мощную динамику по вводу жилья и сокращала отставание от сосе-

дей по объему накопленного фонда. Несомненно, в Башкирской АССР, как и в Тюменской

области, очень большую роль играл топливно-энергетический фактор. Еще более опреде-

ленно он проявился в Оренбурге, где основными источниками экономического развития

стали добыча и переработка природного газа. На протяжении рассматриваемого шестилет-

него отрезка темпы строительства в этом городе оказались даже выше, чем в Тюмени. По-

казательным было и то, что от Оренбурга сильно отстал Ижевск. В прежние годы некоторое

преимущество в этом споре сопоставимых «полумиллионников» оставалось на стороне уд-

муртской столицы, теперь же между ними произошла рокировка (табл. 3, 4). В новых усло-

виях город, ориентированный преимущественно на газопереработку, имел явные преиму-

щества перед городом, ориентированным на машиностроение.

Таким образом, мировая нефтегазовая конъюнктура середины 1970-х гг. заметно по-

влияла на географическое распределение уральских строительных прорывов. Мощное про-

движение Оренбурга, Тюмени и Уфы, сочетавшееся с относительными неудачами других

городов, привело к усилению внутрирегиональных разрывов в сфере нового строительства.

Стандартное отклонение по среднедушевому вводу жилья возросло со значения 0,061 до

0,116 кв. м (табл. 3, 4). Относительно неизменным остался лишь курс на вытягивание малых

городов и сельских районов, но и в этом плане существенно увеличилась амплитуда годо-

вых колебаний (рис. 3). Причем все эти события, как хотелось бы еще раз подчеркнуть,

происходили на фоне общего нисходящего тренда. В 1979 г., после пяти лет сравнительно

419

мягкого снижения, общероссийский показатель ввода жилья на душу населения опустился

до отметки 0,403 кв. м – это был самый плохой результат с 1956 г. (рис 1).

Таблица 4

Динамика строительства и обеспеченность жильем

в основных административных центрах Урала (1974 – 1979 гг.)

23

среднегодовой

ввод жилья

(кв. м. на 1 чел.)

жилищный фонд

(на начало 1980 г.)

город

абсолютн.

откл. от

РСФСР*

общ. площадь

(млн. кв. м)

ранг

площадь на

1 чел. (кв. м)

ранг

1 Оренбург 0,733 +0,291 6,120 6 13,0 3

2 Тюмень 0,622 +0,180 4,300 7 11,7 6

3 Уфа 0,537 +0,095 11,696 4 11,9 5

4 Ижевск 0,523 +0,081 6,336 5 11,3 8

5 Курган 0,492 +0,050 3,661 8 11,6 7

6 Свердловск 0,437 –0,005 16,180 1 13,2 2

7 Челябинск 0,395 –0,047 13,764 2 13,2 1

8 Пермь 0,349 –0,093 12,166 3 12,1 4

станд. откл. 0,116 0,735

* Средний показатель по РСФСР за тот же период – 0,442 кв. м на 1 чел.

Третий период (1980 – 1987 гг.) был временем больших достижений и больших про-

тиворечий. Неудачи конца 1970-х гг. заставили советское руководство перебросить в сферу

гражданского строительства дополнительные средства. Вновь на помощь пришел экспорт

сырья. События 1978 – 1979 гг. в Иране и последовавшая за ними ирано-иракская война

привели к дальнейшему подорожанию нефти и, соответственно, к росту валютных поступ-

лений в государственный бюджет СССР. На другой чаше весов находились рекордные за-

купки заграничного зерна, а также гигантские расходы на гонку вооружений и «интерна-

циональный долг» в Афганистане. При таком сложном балансе политических и экономиче-

ских процессов объемы сданного жилья в 1980 – 1982 гг. стали довольно уверенно расти,

после чего наступил локальный спад 1983 – 1984 гг. С началом горбачевской перестройки

изучаемый показатель опять пошел вверх – ненадолго, зато с огромной скоростью. Особен-

но впечатляющим был пик 1987 г, когда удалось ввести в действие 72,8 млн. кв. м общей

жилой площади. Даже с поправкой на довольно большие сроки возведения советских мно-

гоэтажек, этот результат вполне определенно можно считать достижением непосредственно

эпохи М.С. Горбачева. По абсолютным показателям новому руководству удалось побить

хрущевский рекорд 1959 г. (67 млн. кв. м), но, как уже упоминалось, среднедушевые пара-

метры все же не были на этот раз самыми высокими. В данном ключе результат 1987 г. ока-

зался лишь четвертым, уступая выдающимся свершениям не только 1959 г., но также 1958 и

1960 гг. (рис. 1).

Рассматривая общую восходящую тенденцию, обратим внимание и такую важную

особенность 1980-х гг., как постепенное возвращение некоторых квазирыночных механиз-

мов. Экономическая реформа 1979 г., заметно уступавшая прежним косыгинским начина-

ниям и по смелости идей, и тем более по результатам, все же создала благоприятный фон

для реабилитации кооперативного строительства. Его доля, уменьшавшаяся на протяжении

предыдущих 10 – 15 лет и прошедшая низшую точку в 1981 г. (3,9%), затем плавно увели-

чилась до 5,6% в 1987 г. Это тоже оказалось существенно меньше, чем в годы «золотой пя-

тилетки» (7 – 8%), но в любом случае разворот вектора был очевидным. Деловая инициати-

420

ва (разумеется, в ее крайне ограниченном и специфическом советском понимании) снова,

как и в шестидесятые, помогала наращивать общие объемы строительства.

К сожалению, период 1980 – 1987 гг., несмотря на его относительную хронологиче-

скую близость, не обеспечен достаточно прочной статистической базой. По тем или иными

причинам после 1982 г. данные о жилищном фонде городов исчезли со страниц сборника

«Народное хозяйство РСФСР», чтобы потом появиться только в постсоветских изданиях.

Впрочем, имея в распоряжении расчеты по трем годам (1980 и 1981 гг., а также 1985 г.,

данные на который были опубликованы позднее), можно получить хотя бы ориентировоч-

ное представление о рассматриваемом здесь предмете. Кроме этого, проблема частично

снимается благодаря информации по областям и автономным республикам, которая, в от-

личие от сведений по городам, публиковалась непрерывно. В этой связи сразу необходимо

заметить, что средние данные по административным территориям Урала, взятые за весь

восьмилетний отрезок (1980 – 1987 гг.), отклоняются от среднероссийских показателей поч-

ти также, как аналогичные данные за три года (1980, 1981 и 1985 гг.)

24

. Иными словами,

вынужденное сведение замеров только к отдельным годам не вносит принципиальных ис-

кажений в общие представления о периоде.

Безусловно, самой яркой чертой строительной географии «Большого Урала» по-

прежнему оставался разрыв по линии запад – восток (или УЭР – Тюменская область). Пре-

имущество востока по сдаче новых домов, которое и раньше было внушительным, теперь

стало просто подавляющим (рис. 2). Богатейший край, так много значивший для наполне-

ния советского госбюджета, и сам получал ощутимые преимущества от благоприятной ми-

ровой конъюнктуры. Внутри Тюменской области важной тенденцией стало наметившееся

смещение акцентов с преимущественно нефтяного Ханты-Мансийского округа на Ямало-

Ненецкий округ, в котором преобладала добыча природного газа. Именно там, на дальнем

севере, быстро росло молодое (даже по отношению к Нижневартовску или Нефтеюганску)

поколение городов, представленное Новым Уренгоем (официальный статус с 1980 г.) и Но-

ябрьском (1982 г.)

25

. Впрочем, подобные события ни в коем случае не означали упадок

ХМАО: наоборот, через двадцать лет после начала активного освоения, этот округ вышел

на своей исторический максимум по физическим объемам нефтедобычи, а также по их доле

в общих показателях РСФСР

26

. Не удивительно, что чрезвычайно высокой оказалась строи-

тельная активность и в областном центре, который тогда еще сохранял административный

контроль над нефтегазовыми «северами». Тюмень на этом этапе превзошла средние по Рос-

сии результаты в два с лишним раза (табл. 5), что было немыслимо для какого-либо города

«Большого Урала» в прежние времена. На этом фоне произошло еще одно достаточно ред-

кое событие: генеральный план развития Тюмени, утвержденный в 1969 г., из-за бурного

роста города оказался устаревшим уже через семь – восемь лет (хотя обычно такие доку-

менты действовали примерно два десятилетия). В этой связи потребовалась срочная разра-

ботка нового генплана, который был принят как раз на гребне горбачевской строительной

волны – в 1987 г.

Достижения УЭР были намного скромнее. Там обращал на себя внимание неплохой

результат Кургана, но этот город (в отличие от той же Тюмени) продвигался вперед не вме-

сте с подчиненной территорией, а в отрыве от нее. Если отдельно взятый Курган, имел, как

видно из табл. 5, положительное отклонение от средних данных по РСФСР (со значением

+0,176 кв. м на человека), то Курганская область оказалась бы в том же рейтинге на три

ступени ниже из-за отрицательного отклонения (–0,011 кв. м).

Кроме этого, сохранялось привычное отставание четверки крупнейших уральских

городов – в их отношении традиционная политика сдерживания роста не изменилась. Ис-

ключением на этот раз не была и Уфа. Столица Башкирии пережила тогда очень важное

событие: в 1980 г. она стала четвертым уральским городом, население которого превысило