Проблемы российской истории. Вып. 10

Подождите немного. Документ загружается.

171

может обойтись без своей собственной производственно-технической

интеллигенции»

5

. В том же 1931 году в докладе облсовнархоза ЦЧО обл-

исполкому о подготовке кадров промышленности, было отмечено, что «Для

выполнения задач пятилетки промышленность предъявляет большой спрос

на рабочую силу, наибольшая потребность со стороны металлопромыш-

ленности. Необходимо отметить, что только квалифицированной рабо-

чей силы на 1931 год требуется 51 % или 3 933 человека…»

6

Заботясь о подготовке собственных, «большевистских» кадров, в 1931 году ЦК

ВКП(б) решает создать в 11 крупных городах страны промышленные академии. Подготовка

новых кадров позволила в дальнейшем «выкосить» остатки прежней интеллигенции, подоз-

реваемой в нелояльности. Именно поэтому репрессии добивали не только «ленинскую

гвардию», но и всех, кто был своей профессией связан с русскими традициями жизни. Учи-

тывая данные обстоятельства облСНХ разработал и подал на рассмотрение ВСНХ план но-

вого строительства школ ФЗУ на 14 объектов стоимостью 4745000 руб. Так намечалось в

Воронеже построить учебный комбинат для металлической промышленности, в Щиграх

открыть школу при фосфоритном заводе, в Липецке закончить строительство металлурги-

ческой школы и т.д.»

7

.

Практически до конца 1980-х годов основным принципом оставалось все-таки все-

мерное увеличение числа студентов, и, хотя диспропорция между реальной потребностью в

специалистах и рабочих давно уже была очевидной, рост приема в вузы и техникумы про-

должался до самого конца существования СССР. Практически для всех социально-

профессиональных групп образованного слоя была характерна такая степень количествен-

ного роста, которая лишала их профессию прежнего ореола избранности и делала излиш-

ним опасения по поводу возможности замены при необходимости сколь угодно значитель-

ной их части.

Итак, как мы уже говорили, создание советской интеллигенции происходило под

знаком борьбы за «социальную однородность общества», коммунистический режим целе-

направленно формировал совершенно определенный социальный состав его, придавая это-

му огромное, часто самодовлеющее значение. Но более реальной была задача, по крайней

мере, не допустить, чтобы процент выходцев из интеллигенции в новом поколении образо-

ванного слоя превышал долю этого слоя в населении страны.

Прямое регулирование социального состава учащихся с предоставлением льгот «ра-

боче-крестьянскому молодняку» и ограничением права на образование выходцам из интел-

лигенции было основой социальной политики советской власти и проводилось с первых

месяцев ее существования. Уже 2.08.1918 г. был принят «Декрет о правилах приема в выс-

шие учебные заведения», предоставлявший права поступления в вузы лицам любого уровня

образования или даже вовсе без образования, и под лозунгом «завоевания высшей школы»

началось массовое зачисление туда «рабочих от станка».

Такая практика продолжалась все 20-30-е годы. Что бы ни представляли собой в

смысле качества подобные «специалисты», большевиков они вполне устраивали хотя бы

потому, что создавали им социальную опору среди интеллигенции, а вся созидательная дея-

тельность все равно лежала на плечах настоящих - старых специалистов, подвергавшихся

при этом всем возможным унижениям.

Тогда же был установлен «классовый принцип» приема в вузы с целью резкого огра-

ничения доли детей интеллигенции среди студентов. Наиболее последовательно в масштабе

всей страны «классовые приемы» проводились с 1922 г. На студенчество была распростране-

на практика «чисток». Так называемая «академическая чистка» 1924 г. носила ярко выражен-

ный классовый характер и, как писали советские авторы, «острие ее было направлено против

менее ценной в классовом отношении категории учащихся». В конце 1923/24 учебного года в

172

ходе проверки вузов было исключено около 18 тыс. студентов из «социально-политически-

чуждых элементов» и неуспевающих, при этом на рабочих и их детей приходился минималь-

ный процент отчисленных. Так, в Воронежском государственном университете со второй по-

ловины двадцатых годов в университете началась борьба за идейную и политическую чистоту

педагогических кадров, приведшая к свирепым гонениям на вузовскую интеллигенцию, осо-

бенно на профессуру старой дореволюционной закалки, отличавшуюся своими независимыми

взглядами на науку и общественно-политическую жизнь страны.

В практику вошел общественный смотр деятельности того или другого профессора,

кафедры. В 1929 г. начались унизительные отчеты профессорско-преподавательского со-

става Воронежского госуниверситета перед пролетарским студенчеством и общественными

организациями. Данные действия считались необходимой мерой, одним из средств борьбы

за марксизм в науке, в преподавании. В Воронеже к тому времени была создана Централь-

но-Черноземная рабоче-крестьянская инспекция, которая в числе прочих «шедевров» своей

деятельности оставила потомкам «Список лиц ВГУ, подлежащих чистке»

8

. Так, 4 июня

1929 г. происходило открытое заседание, на котором публичному отчету была подвергнута

деятельность профессора М.Н. Крашенинникова, заведующего кафедрой общего языкозна-

ния, читавшего по поручению деканата педфака еще и лекции по истории западно-

европейской литературы. Известный филолог откровенно сказал, что он не марксист, и по-

яснил, что не может быть и речи о марксистском преподавании общего языкознания уже

потому, что до сих пор не имеется марксистской обработки этой науки. Михаил Никитич

жестко, но достойно и убедительно ответил своим оппонентам, которые не имели даже ма-

лейшего представления об общем языкознании и западно-европейской литературе, но обви-

няли его в проведении «лженаучных течений»: «Профессор литературы Крашенинников

заявлял: «Марксизм, как философия, не должен входить в историю литературы». На заседа-

нии Совета педфака он заявил, что «наука независима, не связана ни с какими классами»

9

.

Как он сам позднее вспоминал:

«Вообще я не оставил без соответственных возражений и опро-

вержений ни одного даже мелкого замечания моих оппонентов, и публике в

тот вечер пришлось немало посмеяться, когда я выставлял на вид стран-

ность выступлений этих оппонентов»

10

.

После такого «смотра» М.Н. Крашенинников посчитал для себя невозможным про-

должать дальнейшую работу в ВГУ в таких неблагоприятных условиях и с 1 сентября 1929

г. по собственному желанию покинул стены университета, став академическим пенсионе-

ром. Однако спокойно скоротать свой век пожилому филологу так и не дали. Уже 5 ноября

1930 г. шестидесятипятилетний профессор был арестован местными органами ОГПУ по

ложному обвинению в участии в деятельности воронежской контрреволюционной монар-

хической организации «Краеведы». М.Н.Крашенинников обвинялся еще и в том, что, состо-

ял в контрреволюционной группе правой профессуры Воронежского госуниверситета, он

проводил в ней контрреволюционную работу. 5 июня 1931 г. судебная коллегия ОГПУ при-

говорила больного атеросклерозом профессора к пятилетней высылке в Северный Казах-

стан, где он и умер 21 января 1932 г. (в Семипалатинске)

11

.

Например, Журавлева, студента Тамбовского пединститута, объявили «троцкистским

последышем» за неосторожно брошенную фразу о том, что «колхозы ничего крестьянству не

дали, без них было бы лучше крестьянству»

12

. В Мичуринском медицинском техникуме сту-

дент Битюцкий, выступая на собрании, заявил, что «настоящее руководство малограмотно,

неспособно вести борьбу и поддается всяким обманам контрреволюционеров и оппозиционе-

ров». Это высказывание стало основанием для его отнесения к проискам троцкистов.

Особенно усилился «классовый подход» в конце 20-х годов, одновременно с извест-

ными политическими процессами над интеллигенцией - именно тогда, когда численность

173

студентов возросла особенно резко. Июльский пленум ЦК 1928 г. потребовал проведения

дополнительных мероприятий, чтобы рабочие составляли не менее 65% всего приема во

втузы. Такая ситуация заставляла многих представителей интеллектуального слоя, а тем

более их детей (множество таких детей к тому же осталось без родителей в годы граждан-

ской войны и террора) поневоле становиться рабочими или скрывать свое происхождение,

чтобы получить возможность заниматься умственным трудом.

Формально «классовый принцип» был отменен только в середине 30-х годов, когда

выросло число потенциальных абитуриентов «из интеллигенции» за счет детей тех, кто сам

в первые послереволюционные годы поступал в вуз по разряду «пролетариев» и «выдви-

женцев». Такие лица составляли уже новую группу, отношение режима к которой было бо-

лее терпимым: считалось, что «потомственная советская интеллигенция» - дети тех, кто

получил образование и вошел в состав интеллектуального слоя благодаря установленному

революцией режиму, - более лояльна, и нет необходимости столь жестко ее ограничивать в

правах. Однако для рабочих и крестьян по-прежнему сохранялось предпочтение.

Однако с точки зрения идеологии режима положение, при котором степень самовос-

производства интеллигенции поднималась хотя бы и за счет советской интеллигенции, бы-

ло нетерпимо в принципе. И в 50-х годах, когда такая тенденция начала было проявляться,

была сделана попытка вернуться к практике 20-х годов. В 1958 г. было принято положение

о преимущественном зачислении в вузы так называемых «производственников» или «стаж-

ников» - лиц, проработавших на производстве не менее 2-х лет, действовавшее весь период

хрущевского правления. Это, однако, вызвало столь катастрофическое падение уровня под-

готовки специалистов, что власти были вынуждены отказаться от столь быстрого прорыва к

«стиранию граней между физическим и умственным трудом», и в 1965 г. этот принцип был

отменен. Государство, проявляя заботу об источниках формирования интеллигенции из

всех социальных групп населения, ведет работу по совершенствованию правил приема в

вузы и при этом исходит из необходимости проведения в жизнь социального принципа от-

бора в вузы»

13

. По вузам РСФСР доля представителей образованного слоя выглядела в рам-

ках тенденции к снижению:

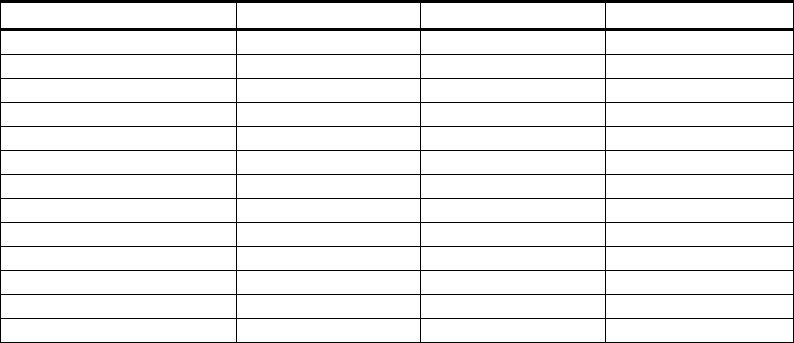

Таблица 1

Доля представителей образованного слоя в вузах страны

14

Специализация вуза 1959 1968 1977

Всего 54,1 49,6 49,0

Промышленность 49,1 51,5 41,9

Строительство - 47,0 46,2

Сельское хозяйство 28,4 27,1 28,6

Просвещение 47,7 45,9 36,8

Здравоохранение 52,5 59,9 51,8

Экономика 60,4 57,8 42,4

Культура и искусство 65,7 61,5 57,1

Университеты 57,8 53,3 44,0

Право 47,4 45,6 39,8

Транспорт 35,7 49,2 39,1

Связь 64,3 70,0 45,4

Торговля 52,2 53,1 40,4

Данные таблицы наглядно свидетельствуют о том, что даже в учебных учреждениях

с искусствоведческой специализацией доля представителей интеллигенции составляла все-

174

го лишь более 60-50 %, а это именно те факультеты, на которые обычно поступают дети

творческой интеллигенции.

Результаты формирования новой советской интеллигенции отразились в первую оче-

редь на темпах индустриальной модернизации. В Центральном Черноземье прежде не су-

ществовало развитой индустрии, а кадры рабочего класса формировались из крестьян,

впервые пришедших в город и не обладавших необходимым минимумом квалификацион-

ных навыков. По расчетам академика С.Г. Струмилина, общая грамотность, полученная

рабочим за год обучения, обеспечивала рост производительности его труда в среднем на

30 %, в то время как рост производительности труда неграмотного рабочего, обладавшего

лишь практическими навыками, полученными на производстве, составлял от 12 до 16 %, то

есть год школьного образования давал примерно в 2,6 раза большую прибавку квалифика-

ции, чем год обычного заводского стажа. При этом эффективность от повышения произво-

дительности труда грамотных рабочих в 26,7 раза перекрывала государственные затраты на

их школьное обучение

15

. Главным объектом внимания партийных, советских, органов была

работа, связанная с подготовкой и переподготовкой кадров «низового» звена деревенских

культурно-просветительных работников - избачей, руководителей различных кружков,

сельских библиотекарей и др. Профессионализм и квалификация этой категории просве-

щенцев, как показывала практика, наиболее сильно сказывались на общем уровне культур-

но-просветительной работы.

Аналогичная тенденция в области подготовки кадров характерна и для Центрального

Черноземья. В Центральном Черноземье в годы 1-й пятилетки 100 тыс. культармейцев обу-

чили грамоте более 1 млн. человек

16

. По оценке Наркомпроса РСФСР, эти цифры были ре-

кордными для Советской России. По решению XVI съезда ВКБ (б), обязавшему в процессе

организации всей культурной работы применять методы соцсоревнования, был подписан

договор о соревновании по ликвидации неграмотности между Центрально-Черноземной

областью и Средне-Волжским регионом. В условия соревнования входили: полный учет

неграмотных и малограмотных, охват сетью ликбеза всех неграмотных, сроки достижения

сплошной грамотности, посещаемость точек ликбеза, постановка политпросветработы в

школах и кружках ликбеза, меры по укреплению культурного фонда регионов. К середине

1-й пятилетки Курский округ, а затем и другие округа ЦЧО в числе первых по РСФСР пе-

решли на непрерывный учебный год в сети ликбеза (согласно Постановлению ВЧК по лик-

видации безграмотности при Наркомпросе РСФСР и Центрального штаба ликбезпохода от

30 марта 1930 г. «О непрерывном учебном годе»). Все эти мероприятия положительно ска-

зались на росте грамотности населения ЦЧО

17

.

Таким образом, за годы пятилетки процент грамотных по ЦЧО среди населения ука-

занных возрастов по сравнению с дореволюционным уровнем увеличился на 68,3 %. С 1928

по 1933 гг. в ЦЧО, по неполным данным, было обучено грамоте 1,4 млн. взрослого населения.

Но, несмотря на успехи, проблема ликбеза населения Центрального Черноземья оставалась

чрезвычайно острой, если учесть, что в годы II пятилетки ряды рабочего класса непрерывно

пополнялись за счет неграмотного крестьянства. Директивы III партконференции ЦЧО о за-

вершении ликбеза в 1933 г. не были выполнены. В 1932 - 1933 уч. году полностью программу

школ ликбеза прошли только 160 тыс. человек из 351 тыс. обучающихся

18

. Хозяйственные

задачи, стоявшие перед Черноземьем в 1934-1938 гг., требовали значительно большей общей

культуры и технической грамотности рабочих, чем те, что они получали в пунктах ликбеза.

После XVII съезда ВКБ (б) от школ грамоты требовали не просто научить слушате-

лей читать и писать, но дать определенную сумму знаний, необходимую для квалифициро-

ванной производительной работы; таким образом, школы грамоты должны были превра-

титься в школы подготовки кадров начальной квалификации для производства, они должны

были перейти на работу по твердой предметной системе, по конкретным учебно-произво-

175

дительным планам. В связи с этим при облисполкоме ЦЧО был сформирован областной

совет культурного строительства, председателем президиума облсовета был утвержден

Е.И. Рябинин. Облсовет культурного строительства координировал работу по ликбезу в

регионе. Результаты были существенны: сравнительный анализ различных статистических

и архивных материалов позволяет утверждать, что за годы II пятилетки в Воронежской,

Орловской, Курской и Тамбовской областях было обучено примерно 900 тыс. взрослых.

Годы III пятилетки (1938 - 1940 гг.) стали временем завершения ликвидации неграмотности

всего трудоспособного населения Центрального Черноземья

19

. К началу - середине 30-х

годов стремление к систематической учебе стало характерной чертой рабочих региона. В

годы предвоенных пятилеток оборудование заводов ЦЧО было обновлено на 85-90 %, что

установило прямую зависимость ускорения технического прогресса и роста производитель-

ности труда от уровня общекультурной и технической подготовки рабочих и технического

персонала предприятий.

Техническая безграмотность рабочих вела к преждевременному износу и поломкам

оборудования. В 1931 г. Щигровский фосфорный завод зарегистрировал 42% простоя ста-

ночного парка, Воронежский дизельный завод только за январь 1932 г. потерял 937 часов

из-за технических неполадок

20

. В январе 1930 г. в Воронеже прошла областная конферен-

ция инженерно-технических работников промышленности, обязавшая всех техработников

Черноземья включиться в работу по техническому обучению рабочего класса. Под лозун-

гом «Технику - в массы» было принято решение подготовить для заводов ЦЧО 80 тыс. тех-

нически грамотных специалистов-рабочих. С этой целью на всех заводах региона были соз-

даны кружки общества продвижения технических знаний в массы - «Техмасс». К лету

1931 г. бюро и секретариат обкома ВКБ (б) ЦЧО в связи с начавшимся выполнением I пяти-

летнего плана утвердили контрольную цифру подготовки квалифицированных рабочих по

региону – 58 633 чел. Для их обучения в крупных городах Черноземья создавались школы

ФЗУ 3-х типов: школы массовых профессий; фабзавучи по подготовке рабочих - универса-

лов средней квалификации и школы ФЗУ повышенного типа, готовившие высококвалифи-

цированных рабочих (бригадиров, наладчиков и др.), кроме того, существовали рабоче-

технические школы (РТШ), профессиональные школы, специальные учебные мастерские,

разветвленная сеть курсов по дополнительному обучению промышленных рабочих (ДОР),

курсы «Установка», а также разнообразные технические кружки. Так, к 1932 г. в ЦЧО рабо-

тало более 720 технических кружков, где занимались 27 тыс. рабочих

21

. К проведению заня-

тий в кружках широко был привлечен комсомол. В их задачу входило «мобилизовать всех

на борьбу за всеобщее техническое обучение с целью выполнения количественных и каче-

ственных показателей 3 пятилетки»

22

.

Таким образом, осуществление индустриальной модернизации и сопутствующий ей

общий подъем общеобразовательного и культурно-технического уровня рабочего класса

имели глубокие социально-экономические последствия. В регионе были созданы кадры

квалифицированных рабочих, что способствовало совершенствованию промышленного

производства, росту производительности труда в отсталом прежде в индустриальном и

культурном отношении крае. И во многом это было сделано благодаря представителям ин-

теллигенции, которые активно были вовлечены в культурное строительство нового социа-

листического государства.

Вообще, базой для подготовки кадров интеллигенции в ЦЧО являлась сеть учебных,

культурных, научных заведений. Например, в Курской области в 1935 году работало три

вуза (Педагогический, Учительский и Медицинский институты) и 32 техникума и «прочих

средних учебных заведений, приравненных к ним» (17 Педагогических, 1 Политпросвети-

тельный, 1 Музыкальный, 1 Землеустроительный, 1 Механизации сельского хозяйства, 3

«прочих» средних учебных заведений, 1 Совторговли и другие). Во всех специальных учеб-

176

ных заведениях обучалось около 10 тысяч учащихся и студентов. К концу 1930 –х годов

открылось еще 12 техникумов: 1Физкультпедагогический, 1 Библиотечный, 1 Сельскохо-

зяйственный и 9 Медицинских. Вместе с тем количество обучавшихся в вузах и техникумах

также возросло и стало составлять 15 589 человек

23

. В Воронеже функционировало 8 выс-

ших учебных учреждений: в медицинском, технологическом, сельскохозяйственном, лесо-

техническом, политехническом, инженерно-строительном и педагогическом институтах

училось свыше 31 тыс. студентов. Обучение студентов велось по 146 специальностям

24

.

Вообще, в Воронежской области число студентов вузов увеличилось на каждую тысячу че-

ловек с 6,5 человек в 1939 году до 13 человек в 1959 году

25

, и 22 человек в 1965 году.

Формирование творческой интеллигенции ЦЧО имело устойчивые традиции, по-

скольку многие учреждения, направленные на подготовку музыкантов, художников, были

сформированы и успешно функционировали до 1917 г.. Например, 26 февраля (9 марта)

1882 г. в Тамбове были открыты музыкальные классы Тамбовского Отделения Император-

ского Русского Музыкального Общества. С 14 (27) января 1900 г. музыкальные классы по-

лучили статус среднего профессионального учебного заведения с 5-6-летним сроком обуче-

ния и наименование Тамбовское музыкальное училище. 25 октября 1918 г. училище было

преобразовано в Народную консерваторию, которая, в свою очередь, была трансформиро-

вана в Государственную. С 15 сентября 1919 г. в Тамбове действовал музыкальный ВУЗ с

задачами руководства учебной, кадровой, методической, концертной, просветительской

деятельностью Тамбовского музыкального округа (в округ входили Тамбовская, Воронеж-

ская, Курская, Орловская, Брянская губернии). Заведующим округом был назначен дирек-

тор консерватории С.М.Стариков. В 1922 году с ликвидацией музыкальных округов Там-

бовская Государственная консерватория преобразована в музыкальный техникум с музы-

кальной школой при нем. В 1936 году Постановлением Всесоюзного комитета по делам

искусств при СНК СССР от 1 сентября музыкальному техникуму возвращено наименование

Музыкальное училище. В 1959 году Решением Совета Министров РСФСР музыкальному

училищу присвоено имя С.В.Рахманинова. В 1982 году за заслуги в подготовке музыкаль-

ных кадров и в связи со 100-летием со дня основания музыкальное училище им. С.В. Рах-

манинова награждено орденом «Знак Почета».

Подписанный В.И. Лениным декрет «О переходе Петроградской и Московской кон-

серваторий в ведение народного комиссариата просвещения» явился фундаментом совер-

шенно новой для России государственной системы музыкального образования. С 1918 по

1922 годы Воронежское музыкальной училище стало называться народной консерваторией.

Доступность получения музыкального образования для широких народных масс вызвала

приток талантливой молодежи. В 1919 году число студентов училища достигло 346 чело-

век. Жизнь в стенах учебного заведения кипела, как и во всей стране. Студенты вместе с

преподавателями смело брались за постановки оперных спектаклей (ставились «Евгений

Онегин», «Севильский цирюльник», «Травиата», «Русалка»,»Бал-маскарад»), исполнялась

музыка выдающихся русских и зарубежных композиторов. Слушателями концертных ме-

роприятий становятся помимо представителей интеллигенции, рабочие, крестьяне, красно-

армейцы. Открываются новые специальности: народных инструментов, арфы, а также тео-

ретико-композиторский отдел. Разворачивается работа оркестрового и хорового классов. В

предвоенный период в музыкальном техникуме (так называлось училище с 1922 по 1936

год) вместе с музыкальной школой при нем обучалось 640 человек и работало свыше 60

преподавателей, причем 26 из них были выпускниками родного учебного заведения.

Среди выпускников предвоенных лет многие, после окончания консерваторий, стали

известными деятелями: Белоцерковский – заместитель начальника Управления по делам

искусств при Совете Министров РСФСР, К. Массалитинов – художественный руководитель

Воронежского народного хора, Я. Мильштейн – кандидат искусствоведения, профессор

177

Московской консерватории, И. Петров – заслуженный деятель искусств РСФСР, начальник

военно-оркестровой службы Министерства обороны СССР, главный дирижер Советской

Армии, Т.Докукина – ассистент кафедры пения Ленинградской консерватории, С. Попов –

преподаватель Московской консерватории и руководитель хора Советской оперы,

Г. Рогинская – директор Воронежского русского народного хора, Е. Артемова - директор

Воронежского музыкального училища и многие другие.В большей части за счет подготов-

ленных училищем специалистов начала работать областная филармония. В эти годы в числе

артистов симфонического оркестра были М. Крячко, И. Медведева, О. Тараканова,

Ф. Авдеев и другие.

В Курске творческая интеллигенция также формировалась в стенах музыкального

колледжа. В годы Первой мировой войны в Курск переехали преподаватели Рижского му-

зыкального имперского училища, одаренные музыканты-исполнители, выпускники Мос-

ковской, Петербургской и ряда других консерваторий, принявшие эстафету музыкального

образования. После революции стараниями И.А. Егудкина, выпускника Киевской консерва-

тории, талантливого музыканта была открыта музыкальная студия, которая в октябре 1922

г. преобразована в музыкальный техникум. Он располагался на улице Московской, 30 (ныне

Ленина), в полуразрушенном доме женской гимназии Каменевой. Выполняя заказ молодого

советского правительства по созданию разветвленной сети профессионального музыкаль-

ного образования в России, И.А. Егудкин через два г. после открытия первых четырех отде-

лений (фортепианного, оркестрового, вокального и обще-музыкального) вносит в выше-

стоящие организации предложение о создании еще одного - инструкторско-педагогического

отделения. Под руководством И.А. Егудкина коллектив техникума развивает активную про-

светительскую деятельность. Педагогические кадры были отличными - это пианисты:

М.А. Крутянский (у него учился Г.В. Свиридов), С.И. Шеховцова, обучавшаяся в Вене у

Ганса фон Бюлова, скрипачи М.Г. Файн, О.А Лорен, Б.И. Петерль, В.М. Попов (выпускники

Пражской и Московской консерваторий), вокалисты: Е.А. Данилевич-Славянская,

М.И. Шевляков, хормейстер В.А.Подольский. В 1936 г. Курский музыкальный техникум

был переименован в музыкальное училище. Открываются два новых отделения: народных

инструментов и музыкально-педагогическое, которое в 1946 г. преобразовано в дирижер-

ско-хоровое отделение.

Тамбовский колледж искусств также активно участвовал в подготовке кадров твор-

ческой интеллигенции. В ноябре 1918 г. были созданы курсы общего музыкального образо-

вания при Тамбовском музыкальном училище. У истоков их становления стояли корифеи

музыкального образования – М.Н. Реентович, А.Ф Устинович, Л.Н. Елагина. В разные годы

менялось название созданного ими учебного заведения: единая трудовая школа при консер-

ватории (1919 г.), трехгодичная школа при музыкальном техникуме (1922 г.), курсы общего

музыкального образования (1926 - 1931 гг.), музыкальные рабочие курсы (1931-1957 гг.),

вечерняя музыкальная школа (с 1957 г.). С 1968 г. школа стала самостоятельный заведени-

ем. В 1972 году, с момента открытия дневного отделения, стала именоваться Детской музы-

кальной школой № 4. В разные годы в нашем учебном заведении преподавали выдающиеся

русские музыканты: С.М.Стариков, А.В.Мещеряков, С.М.Глаголев, Г.А.Сметанин.

А.Ф.Лавдовская и многие другие. Аналогичные колледжи культуры в разное время были

созданы в Курске (1973), в Орле (1968) и других городах Центрального Черноземья.

Несмотря на значительный рост образовательных учреждений и на высокие темпы

формирования новой интеллигенции, архивные документы 1920-х годов свидетельствуют о

слабой культурно-просветительской работе среди формирующейся интеллигенции, и ЦК

ВКП(б) постановил

«предложить Курскому обкому усилить повседневное, систематическое

руководство делом партийной пропаганды, ликвидировать самотек в поста-

178

новке индивидуального политического самообразования, организовав изучение

истории и теории большевистской партии всеми партийными и советскими

кадрами, а также другими слоями советской интеллигенции»

26

.

Еще на Двенадцатом съезде РКП(б) были определены критерии подбора работников

культуры:

«Необходимо подбирать работников так, чтобы на постах стояли люди,

умеющие осуществлять директивы, могущие понять директивы, могущие при-

нять эти директивы как свои родные и умеющие проводить их в жизнь»

27

.

Особенно четко и ясно был поставлен вопрос о руководстве кадрами представителей

творческой интеллигенции во время «культурной революции». Открыто звучал вопрос сты-

ковки культуры и управления в социалистическом обществе, один из аспектов которого

связан с задачей управления людьми, их поведением, делами и поступками, направления

деятельности интеллигенции соответственно принципам, нормам и законам социализма,

требованиям и целям общества.

На регулярных совещаниях отдела пропаганды и агитации Обкома ВКП(б) с 1934 по

1936 годы отмечалась нерешенность проблемы подготовки кадров как для городских учре-

ждений культуры, так и для районных

28

. Многочисленные докладные записки о состоянии

политпросветработы (точнее, о ее отсутствии) «заведующему культпропотделом Обкома

ВКП(б) Рысину» и нерешенность кадровых проблем в низовых организациях партии оста-

вались без внимания со стороны руководящих органов

29

. Из докладной записки районов

ВКП(б) о состоянии культурно-массовой работы на селе:

«Волоконовский район: кадрами не занимаются», «Долгоруковский район:

нет квалифицированных работников», «Золотухинский район: имеющиеся

кадры бездействуют», «Медвенский район: организация культмассовой ра-

боты со стороны РОНО как главного проводника культуры очень слаба»

30

.

Видя сложившуюся ситуацию, «секретарь Обкома ВКП(б) Путнин» провел в конце

1936 г. собрание инспекторов политпросветработы, заведующих домами соцкультуры, чи-

тальнями и представителями института повышения квалификации. На данном собрании, в

очередной раз заслушав отчеты о работе с кадрами культпросветучреждений, «заведующий

областным отделом народного образования Завыленков» сделал вывод о том, что «кадры

практически не подготовлены для работы в культурном просвещении деревни»

31

.

Причины неподготовленности кадров указывали сами районные инспекторы агит-

пропотдела. Они заключались в следующем: более-менее квалифицированных работников

ставили председателями колхозов; высокая текучесть кадров; более подготовленные работ-

ники культуры реализовывали себя в партийных структурах; низкая зарплата, ее частая за-

держка или работа за трудодни; отсутствие специализированных курсов для переподготов-

ки политпросветработников и работников культуры; отсутствие контроля со стороны вы-

шестоящих партийных органов, а также «неправильное комплектование, беспрерывная ре-

организация, недисциплинированность слушателей, массовый срыв занятий, отсутствие

системной работы с пропагандистами, низкое качество учебы, бессистемность занятий»

32

.

Секретарь Обкома ВКП(б) Путнин предложил «Облоно принять решительные меры

и дать конкретные указания районным организациям, чтобы подбор кадров политпросвет-

работников сделать качественным и полным». Но изменений в подготовке культпросветра-

ботников не последовало, и снова начался поток докладных записок о плохом, «крайне низ-

ком» уровне кульпросветработы в отдельных районах Курской области в 1936-1937 г.х. Все

это привело к тому, что из Москвы прибыл «зам.зав.отделом культпросветработы ЦК

ВКП(б) Жезлов», который организовал проверку отдельных районов Курской области в

плане постановки культпросветработы на местах и подбору кадров политпросветработни-

ков. Им был сделан вывод о том, что

179

«Курская область выделяется как наиболее отсталая. Невнимание руко-

водящих работников привело к тому, что состав политпросветработников

был засорен классово-чуждыми людьми. Все это свидетельствует о том, что

Курский Обком, вынося хорошие резолюции о культурно-просветительской

работе, на деле мало заботился о настоящем практическом развертывании

этой работы»

33

.

После такого решения в отделе агитации и пропаганды Курского Обкома ВКП(б)

произошли кадровые перестановки. После ряда активных проверок состояния культпро-

светработы и проведение кадровой политики на местах отличился инструктор Обкома

ВКП(б) Ф.Д. Алексеев, и его назначили начальником управления по делам искусств. Им

был составлен план по подготовке и переподготовке не только политпросветработников но

и кадров советской творческой интеллигенции. Были созданы специальные курсы: от крат-

косрочных (7-10 дневных) до полуторамесячных по изучению истории ВКП(б), основ лени-

низма, истмата-диамата, политэкономии, экономической политики, текущей политики.

Таким образом, всех работников культуры начала охватывать политическая учеба в

самых различных формах. Партийное руководство рекомендовало проводить индивидуаль-

ные беседы секретарей райкомов и партийных бюро, собирать совещания по обмену опы-

том товарищей, самостоятельно изучающих основы марксизма-ленинизма, обсуждать на

партийных собраниях, как идет политическое самообразование членов и кандидатов пар-

тии, а также простых граждан.

Но все это не отвечало духовным потребностям работников культуры, поскольку вся

данная политическая учеба имела обязательный характер, а также использовались назида-

тельные формы обучения, занятия проводились в виде пассивного прослушивания. Хотя

еще в 1923 г. на Двенадцатом съезде РКП(б) было признано, что «старый тип агитации име-

ет тенденцию к отмиранию по мере того, как советский аппарат постепенно становится на

ноги». Для того чтобы ликвидировать формализм при работе с кадрами творческой интел-

лигенции, ЦК ВКП(б) рекомендовал создать кружки по изучению отдельных произведений

классиков марксизма-ленинизма, разъяснять неясные вопросы, организовать при комитетах

актив пропагандистов и агитаторов.

В помощь государственным партийным органам при подготовке кадров творческой

интеллигенции привлекались профсоюзные органы, которые в своей «культработе приме-

няли методы культпохода, соцсоревнования и ударничества». Для того чтобы повысить не

только уровень политической грамотности интеллигенции, но и профессиональную компе-

тентность были в 1938 г. созданы областные полуторамесячные курсы режиссеров теат-

ральных кружков художественной самодеятельности (35 человек), полуторамесячные курсы

руководителей хоровых и музыкальных кружков (20 человек), семинары от 7 до 10 дней по

хоровой работе, по изоработе.

Помимо проверок низовых культпросветорганизаций, начальником управления по

делам искусств Ф.Д.Алексеевым были проведены проверки компетентности кадров творче-

ской интеллигенции городских учреждений культуры. Из докладной записки о результатах

проверки состояния работы Курского треста кинофикации: «В самом аппарате находятся

враги народа, троцкистско-бухаринские агенты (Ярошь, Белкин, Еськов, Зурабов) и разло-

жившиеся лица (Сотников, Сапенко, Остапенко). Управляющим трестом был Золотухин,

враг народа, исключенный из рядов ВКП(б)…»

34

.

Из докладной записки о злоупотреблениях в Курском областном драмтеатре дирек-

тора Л.И. Мирласа:

«Артисты и администрация, благодаря подбору кадров директором те-

атра, были засорены чуждыми людьми, чьи действия граничат с антигосу-

дарственными и антисоветскими тенденциями (это зам. директора Грут-

180

ман, зам.директора по массовой работе Мельцер, зав.столовой Самсонов, ди-

ректор Мирлас и другие)».

Ф.Д.Алексеев впервые затронул своей проверкой кадровый аппарат областного

управления по делам искусств в августе 1937 г.. Основной вывод по результатам проверки

сводился к следующему:

«Аппарат управления по делам искусств состоит из 18 человек, подбор

некоторых людей проходил без проверки деловой и политической квалифика-

ции, в результате чего здесь собрались люди чуждые, низкоквалифицирован-

ные и случайные. На должности зам.ст. инспектора по театрам находится

Тростянский (бывший офицер белой армии), специального образования по ис-

кусству не имеет, в театральных вопросах не разбирается. Главбух Медер

(был на службе японской белой гвардии) – с работой не справляется. Инспек-

тор по кадрам Управления по делам искусств Князев – исключен из рядов

ВКП(б) за бытовое разложение. Начальник Облреперткома Беляков (имеет

музыкальное образование, стаж работы – 30 лет) – участвует в коллектив-

ных попойках, приходит на работу в нетрезвом виде. Начальник Концертно-

Эстрадного Бюро, директор сада им. 1 мая Беккер – пьяница, взяточник, под-

халим. Инспектор ИЗО, секретарь Союза художников Письменный – созна-

тельно искажал до неузнаваемости портреты вождей»

35

.

Естественно, что после такой проверки произошли кадровые перестановки в област-

ном управлении по делам искусств.

Широкое развертывание политической и идеологической работы в плане организации

многочисленных курсов по изучению истории ВКП(б), истмата-диамата, политэкономии, а

также предоставление возможности профессионального творческого роста для культпросвет-

работников было необходимо

36

. В результате проведенной курскими парткомами работы

произошли положительные изменения по подготовке кадров советской интеллигенции, что

было отмечено в Постановлении ЦК ВКП(б) «О постановке пропаганды марксизма-

ленинизма в Белорусской ССР, Орловской и Курской областях» от 16 августа 1939 г.

На деле процесс управления культурой и формирования кадров творческой интелли-

генции нашли отражение в командных методах руководства (запретительстве и пр.). Ориен-

тация не на зрителя, а на начальство, директивы и постановления центра было основной

чертой в культурном строительстве в 1930-е годы. Проведению данной политики помогала

сама командно-административная система. Она формировала тип доносчика, человека, по-

дозревающего всех и вся в сопротивлении и неприемлемости догматических идей, форми-

ровала личность, в сознании которой укреплялась мысль, если хочешь сам остаться жить –

выдай другого, представь его «врагом народа». Если это не сделает один, то другой может

его опередить и передать органам ОГПУ - НКВД.

Например, начальник управления по делам искусств Ф.Д. Алексеев, вскрыв, в результате

своих проверок, слой чуждых классовых элементов в аппарате управления искусством, сам

принялся за активную работу по подготовке кадров советской интеллигенции. Но теперь каж-

дый его шаг стал контролироваться со стороны «и.о. зав.культпросветотделом Обкома ВКП(б)

Прохоренко, который заявил о преступных действиях в работе Ф.Д. Алексеева, при всем этом

«преступность» заключалась в том, что Алексеев предложил отдать помещение кинотеатра им.

Щепкина под ТЮЗ. Руководитель Валуйского драмтеатра Тарасов заявлял, что «начатое дело

по формированию театральной труппы Алексеев до конца не довел»

37

.

28 января 1939 г. было созвано открытое общественное партсобрание при Управлении

по делам искусств под председательством Краукликса, который выступил с докладом «О

борьбе со злоупотреблениями т. Алексеева», а в конце доклада он заявил, что сам т.Алексеев

«не выполняет решения правительства и у него есть опоздания, о чем нужно довести до све-