Пономаренко Г.Н. Частная физиотерапия

Подождите немного. Документ загружается.

хондроз с прогрессирующим дефор-

мирующим процессом в суставах,

спондилез или спондилоартроз при

необратимых изменениях в суставах и

потере способности к самообслужи-

ванию.

Улучшение состояния больных с

остеохондрозом констатируют при

уменьшении атрофий и пареза мышц

на 25 %, восстановлении тонуса

мышц, уменьшении или исчезнове-

нии болезненности при пальпации,

симптомов натяжения, потливости.

О стойком улучшении свидетельству-

ет продолжительное (9—12 мес и бо-

лее) уменьшение или исчезновение

болевого синдрома, нарастание силы

и тонуса мышц, исчезновение или

уменьшение симптомов натяжения и

значимое возрастание двигательной

активности. Напротив, об ухудшении

состояния больных с остеохондрозом

после санаторно-курортного лечения

свидетельствуют нарастание болевого

синдрома, атрофий и парезов мышц,

увеличение деформаций, снижение

объема движений, наличие гиперто-

нуса мышц, выраженных симптомов

натяжения, кашлевого толчка, болез-

ненности при пальпации, усиление

потливости, снижение показателей

термометрии, ухудшение показателей

реоосциллографии конечностей и

снижение двигательной активности.

Физиопрофилактика

Физиопрофилактика направлена на

повышение резистентности организ-

ма (иммуностимулирующие методы),

стимуляцию процессов восстановле-

ния и уменьшение дистрофических

проявлений (методы коррекции мета-

болических нарушений), улучшение

обмена соединительной ткани (фиб-

ромодулирующие методы).

Список литературы

Григорьева В.Д. Медицинская реабили-

тация больных анкилозирующим

230

спондилоартрозом//Медицинская ре-

абилитация. — Москва — Пермь,

1998. - Т. 2. - С. 207-310.

Жулев Е.М. Остеохондроз позвоночни-

ка. -

СПб., 1999.

- 432 с.

Заболотных И.И., Заболотных В.А. Бо-

лезни суставов в пожилом возрасте.—

СПб., 2000. - 50 с.

Скотт Д. Т. Подагра//Клиническая

ревматология. — М., 1990.

Сокрут В.Н., Казаков В.Н., Синячен-

ко О. В. и др. Медицинская реабили-

тация в артрологии.— Донецк, 2000.—

308 с.

Тесты

1. Физиотерапия противопоказана

при:

а) ревматоидном артрите II степе-

ни активности, функциональной

недостаточности суставов II степе-

ни (ФН II);

б) ревматизме, активной форме,

активности II степени, без явных

сердечных изменений, ревматиче-

ском полиартрите, без недостаточ-

ности кровообращения;

в) ревматоидном артрите III степе-

ни активности, функциональной

недостаточности суставов 11 степе-

ни (ФН II);

г) обострении хронического гоно-

рейного артрита коленного сустава

в фазе экссудативных изменений

средней степени активности вос-

паления;

д) обострении анкилозирующего

спондилоартрита (болезнь Бехте-

рева) с поражением позвоночника

и тазобедренных суставов проли-

феративных изменений с активно-

стью I степени.

2. Назначьте оптимальный физиче-

ский метод при ревматоидном артри-

те в фазе обострения II степени ак-

тивности, ФН I степени с выражен-

ным отечным синдромом (локализа-

ция воздействия на пораженный сус-

тав):

а) высокоинтенсивная ДМВ-тера-

пия (тепловые дозы);

б) средневолновое ультрафиолето-

вое облучение в эритемных дозах;

в) амплипульстерапия;

г) низкочастотная магнитотерапия;

д) ультрафонофорез гидрокортизо-

на.

3. При инфекционном артрите в фазе

обострения (активность I степени,

ФН I степени) с выраженным боле-

вым ограничением подвижности ра-

ционален физический метод (воздей-

ствие на пораженный сустав):

а) СМВ-терапия (тепловые дозы);

б) местная дарсонвализация;

в) высокочастотная магнитотера-

пия;

г) диадинамотерапия;

д) ультрафонофорез анальгина.

4. При ревматоидном артрите в фазе

обострения (активность II степени,

ФН I степени) показано (воздействие

на пораженный сустав):

а) красное лазерное излучение при

интенсивности более 100 мВт/см

2

по полям;

б) инфракрасное лазерное излу-

чение при интенсивности более

10 мВт/см

2

по полям;

в) инфракрасное лазерное излу-

чение при интенсивности менее

10 мВт/см

2

по полям;

г) красное лазерное излучение при

интенсивности менее 100 мВт/см

2

по полям.

5. При воспалительных заболеваниях

суставов в фазе репаративной регене-

рации эффективны:

а) средневолновое ультрафиолето-

вое облучение в эритемных дозах

на сустав;

б) УВЧ-терапия на сустав;

в) высокочастотная магнитотера-

пия на надпочечники;

г) низкоинтенсивная СВЧ-терапия

(нетепловые дозы);

д) ультразвуковая терапия суста-

вов.

6. Для усиления противовоспалитель-

ного эффекта при инфекционном ар-

трите средней степени активности

следует назначить:

а) высокочастотную магнитотера-

пию;

б) гальванизацию щитовидной же-

лезы;

в) высокочастотную магнитотера-

пию на надпочечники;

г) электрическое поле УВЧ на ги-

пофиз;

д) ДМВ-терапию на солнечное

сплетение.

7. Больному ревматоидным артритом

(без активности, ФН I степени) при

фиброзно-склеротических изменени-

ях в суставах целесообразно назна-

чить:

а) средневолновое ультрафиолето-

вое облучение в субэритемных до-

зах на суставы;

б) электрическое поле УВЧ в суб-

тепловых дозах на суставы;

в) пелоидотерапию;

г) электрическое поле УВЧ на над-

почечники;

д) амплипульсэлектрофорез аце-

тилсалициловой кислоты.

8. При анкилозирующем спондилоар-

трите (болезнь Бехтерева) с мини-

мальной степенью активности при

поражении позвоночника и суставов

оптимальны:

а) азотные ванны;

б) жемчужные ванны;

в) углекислые ванны;

г) сухие радоновые ванны;

д) радоновые ванны.

9. Ультрафонофорез гидрокортизона

на суставы больным ревматоидным

артритом с активностью I степени в

пролиферативную фазу воспаления

показан:

а) сразу после отмены глюкокор-

тикоидов;

б) за неделю до отмены глюкокор-

тикоидов;

в) через 1 мес после отмены глю-

кокортикоидов;

г) через 3 мес после отмены глю-

кокортикоидов.

231

10. На какой стадии деформирующе-

го остеоартроза показана аппаратная

физиотерапия:

а) только на I стадии;

б) на I и II стадии;

в) на I—III стадии.

11. Для купирования вторичного си-

новита при деформирующем остеоар-

трозе II степени показаны:

а) сероводородные ванны;

б) скипидарные ванны;

в) ультрафонофорез гидрокорти-

зона;

г) диадинамофорез анальгетиков;

д) гальванизация.

12. При деформирующем остеоартро-

зе показана методика сауны (суховоз-

душной бани):

а) гипертермическая (больше

90 °С), с длительным пребывани-

ем в парильне и охлаждением в

холодном бассейне;

б) гипотермическая (больше

90 °С), с недлительным пребыва-

нием в парильне и охлаждением

под теплым душем;

в) при температуре меньше 90 °С,

с недлительным пребыванием в

парильне и охлаждением в холод-

ном бассейне;

г) при температуре больше 90 °С,

с недлительным пребыванием в

парильне и охлаждением в холод-

ном бассейне.

13. Высокочастотная магнитотерапия

области надпочечников при лечении

ревматоидного артрита минималь-

ной активности совместима в один

день с:

а) массажем суставов и позвоноч-

ника;

б) пелоидотерапией суставов;

в) электрическим полем УВЧ на

суставы;

г) ДМВ-терапией надпочечников.

Глава 6 ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

6.1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Сахарный диабет (СД) — гетеро-

генное заболевание, характеризую-

щееся стойкой хронической гипер-

гликемией вследствие абсолютной

или относительной инсулиновой

недостаточности, развивающейся в

результате воздействия генетиче-

ских или экзогенных факторов.

В основе болезни лежит абсолют-

ная и относительная инсулиновая не-

достаточность. Абсолютная недоста-

точность обусловлена уменьшением

выработки инсулина β-клетками ост-

ровков Лангерганса поджелудочной

железы в результате их дистрофиче-

ских изменений или некроза под

влиянием повреждающих факторов

или нарушением синтеза инсулина,

приводящим к инкреции гормона со

сниженной биологической активно-

стью.

Абсолютной инсулиновой недоста-

точности способствуют аутоиммун-

ные процессы (нарушение системы

иммуногенеза, приводящее к разви-

тию процессов аутоиммуноагрессии с

избирательным поражением β-кле-

ток), вирусная инфекция

1

, воспали-

тельные заболевания, фиброз или ка-

льциноз поджелудочной железы, цир-

куляторные изменения (атероскле-

роз), опухолевые процессы, проявле-

ния амилоидоза, гемохроматоза, пси-

хическая и физическая травмы, ин-

токсикации, инсоляции, синтез

β-клетками аномального инсулина с

1

Особое значение имеют панкреато-

тропные вирусы (вирус краснухи, эпиде-

мического паротита, Коксаки В4), спо-

собные вызывать деструкцию β-клеток и

обладающие иммунологической толерант-

ностью.

измененной структурой и активно-

стью.

Иммуновирусная теория СД (риск

возникновения заболевания ассоци-

ируется с особенностями генов 6-й

хромосомы человека, детерминирую-

щих специфические антигены гисто-

совместимости, которые являются

частью главной системы гистосовме-

стимости человека — антигены HLA,

DR-3, DR-4 повышают вероятность

возникновения диабета, а антигены

HLA, В-7, DR-2 снижают риск воз-

никновения заболевания.

Нарушение целостности β-клеток

вирусом или другим повреждающим

фактором может стать пусковым сиг-

налом для иммунной аутоагрессии,

появления антител к островковым

клеткам поджелудочной железы, ак-

тивированных Т-лимфоцитов, воз-

никновения инсулита (лимфоцитар-

ной инфильтрации островков Лан-

герганса), прогрессирующей β-кле-

точной недостаточности с уменьше-

нием инкреции инсулина.

Выделяют 5 стадий ИЗСД: I — ге-

нетическая предрасположенность к

СД; II — инициации иммунных про-

цессов; III — стадия активных имму-

нологических процессов, IV — сни-

жение секреции инсулина, стимули-

рованной глюкозой; V — клинически

явный СД.

Абсолютная инсулиновая недоста-

точность является причиной разви-

тия сахарного диабета лишь у 10 %

больных. В большинстве случаев воз-

никновение заболевания происходит

при нормальной и даже повышенной

концентрации эндогенного инсулина

в крови. Причиной развития обмен-

ных нарушений в этих случаях явля-

ется относительная инсулиновая не-

достаточность, в основе которой ле-

жит снижение чувствительности ин-

233

сулинозависимых тканей к действию

эндогенного инсулина — тканевая

инсулинорезистентность.

Несмотря на роль наследственных

факторов (семейных, этнических) в

возникновении СД с относительной

инсулиновой недостаточностью, ген-

ная детерминанта болезни не найдена

(локусы 11-й и 19-й хромосом, где

находятся гены инсулина и инсули-

новых рецепторов).

Тканевой инсулинорезистентности

способствуют: ожирение, пожилой

возраст, гипергликемия, повышение

концентрации контринсулярных гор-

монов (кортизола, соматотропина,

адреналина), приводящих к умень-

шению числа и снижению аффинно-

сти инсулиновых рецепторов на по-

верхности клеток, появлению ауто-

антител к инсулиновым рецепторам.

Гипергликемия влечет за собой из-

менения в белковом и жировом об-

мене, что сопряжено с множествен-

ными нарушениями функционирова-

ния центральной и вегетативной

нервной системы, сердечно-сосуди-

стой системы и т.д., нарушениями

трофики органов (дистрофия пече-

ни) и снижению иммунитета. Все

перечисленные нарушения имеют

свой патогенетический путь разви-

тия и прогрессирования, однако

основой этого поливалентного про-

цесса является патология углеводно-

го обмена. Инсулин образуется из

проинсулина путем отщепления от

так называемого С-пептида, содер-

жание которого в крови отражает ис-

тинную продукцию гормона. Он

обеспечивает утилизацию глюкозы

клетками тканей, поддерживая уро-

вень ее в крови в пределах 3—

6 ммоль/л. Секреция гормона стиму-

лируется гастрином, секретином, хо-

лецистокинином, вазоактивным ин-

тестинальным полипептидом и тор-

мозится соматостатином, образую-

щимся в D-клетках поджелудочной

железы. На чувствительность рецеп-

торов к инсулину влияют соматотро-

пин, кортикостероиды, эстрогены,

прогестины, паратгормон. В ответ на

234

снижение утилизации тканями глю-

козы возрастает выработка α-клетка-

ми поджелудочной железы глюкаго-

на, усиливающего разрушение инсу-

лина.

Вирусная инфекция сопровождает-

ся развитием инсулита с последую-

щей деструкцией β-клеток и образо-

ванием к ним антител, обнаруживае-

мых более чем у половины больных

СД 1-го типа.

При СД 2-го типа относительная

недостаточность инсулина, обуслов-

ленная уменьшением числа рецепто-

ров к нему и пострецепторным нару-

шением обмена глюкозы в результате

недостаточности внутриклеточных

ферментов, развивается на фоне не-

нарушенной секреции гормона. Рези-

стентность тканей к инсулину ведет к

повышению его секреции — инсули-

низму и дальнейшему снижению чис-

ла рецепторов. При гиперинсулиниз-

ме активизируется липогенез, спо-

собствующий ожирению, которое, та-

ким образом, является и фактором

риска СД 2-го типа, и ранним его

проявлением.

При неадекватной инсулинотера-

пии у больных с СД 1-го типа воз-

можно формирование тканевой инсу-

линорезистентности к эндогенному и

к экзогенному инсулину. У лиц, стра-

дающих СД 2-го типа, под влиянием

метаболических нарушений, хрони-

ческого панкреатита, атеросклероза

происходит деструкция β-клеток,

приводящая к снижению продукции

эндогенного инсулина.

Вследствие абсолютной или отно-

сительной инсулиновой недостаточ-

ности нарушается транспорт глюкозы

через клеточную мембрану, что ком-

пенсаторно вызывает активацию про-

цессов, мобилизующих дополнитель-

ные источники энергии за счет сгора-

ния жиров и белков. В результате ак-

тивируется гликогенолиз, липолиз,

катаболизм белков. В крови повыша-

ется концентрация глюкозы, неэсте-

рифицированных жирных кислот,

азотистых шлаков. Гипергликемия

обусловливает глюкозурию, поли-

урию, дегидратацию. Активация

β-окисления жирных кислот приводит

к росту содержания в клетках ацетил -

коэнзима-А, исходного продукта син-

теза ацетона и ацетоуксусной кисло-

ты. Повышение их концентрации чре-

вато развитием метаболического аци-

доза и общей интоксикации. Основ-

ными факторами, определяющими

прогноз у больного, являются выра-

женность и скорость прогрессирова-

ния микроангиопатий (своеобразного

системного васкулита, приводящего в

конечном итоге к поражению стенок

сосудов почек, глаз, сердца, нижних

конечностей) и макроангиопатий

(атеросклеротического поражения ко-

ронарных, мозговых и перифериче-

ских магистральных артерий).

Основные синдромы: синдром мета-

болических нарушений, гиперглике-

мический и астенический.

Терапия при сахарном диабете

включает приближение пищевого ра-

циона в качественном и количествен-

ном отношении к физиологическому

и его индивидуализацию в зависимо-

сти от массы тела, характера выпол-

няемой работы.

Исключаются легкоусвояемые уг-

леводы. Соотношение жиров, углево-

дов и белков — 30—35 % : 50—60 % :

10—15 % соответственно. Дробный

прием пищи (5—6 раз в сутки, с ин-

тервалами не более 3—4 ч), распреде-

ление величины порций в зависимо-

сти от режима дня и характера меди-

каментозного лечения, употребление

продуктов, богатых пищевой клетчат-

кой.

Основными медикаментозными

средствами лечения ИНСД (при от-

сутствии эффекта от диеты) являются

препараты сульфонилмочевины, кото-

рые стимулируют синтез эндогенного

инсулина β-клетками и снижают тка-

невую инсулинорезистентность. Ис-

пользуются в основном препараты

второго поколения: глибенкламид,

гликлазид, глипизид и гликвидон. Би-

гуаниды, снижающие тканевую инсу-

линорезистентность, уменьшающие

всасывание углеводов в кишечнике,

улучшающие липидный обмен: бу-

формин и метформин.

Ингибиторы α-глюкозидазы щеточ-

ной каемки кишечного эпителия, за-

медляющие расщепление полисахари-

дов в тонкой кишке и, таким образом,

уменьшающие постпрандиальную ги-

пергликемию: акарбоза. Производные

бензойной кислоты, замедлящие вса-

сывание глюкозы: репаглипид. Инсу-

лин, который показан при диабетиче-

ском кетоацидозе и диабетической

коме, ИЗСД (1-й тип), ИНСД с при-

соединившейся абсолютной инсули-

новой недостаточностью («инсулино-

потребный» ИНСД), тяжелой травме,

инфекции, хирургическом вмешатель-

стве.

Применяют также хирургическое

лечение: трансплантацию культур

островковых клеток, пересадку под-

желудочной железы. Методы имму-

нологической коррекции — подавле-

ние процессов аутоиммуноагрессии в

начальной фазе заболевания, когда

еще не произошла деструкция боль-

шей части β-клеток.

Физические методы лечения боль-

ных сахарным диабетом направле-

ны на коррекцию нейрогуморальной

дизрегуляции деятельности эндо-

кринной системы (вегетокорригиру-

ющие методы), усиление экскретор-

ной функции поджелудочной железы

(инсулинстимулирующие методы),

коррекцию углеводного и жирового

обмена (энзимостимулирующие ме-

тоды) и купирование астеноневроти-

ческого состояния (седативные ме-

тоды).

Физические методы лечения больных

сахарным диабетом

Вегетокорригирующие методы: транс-

краниальная электроаналгезия, гальва-

низация головного мозга и сегментар-

ных зон, трансцеребральная УВЧ-тера-

пия, гелиотерапия.

Инсулинстимулирующие методы: питье-

вое лечение хлоридно-сульфатной нат-

риево-кальциево-магниевой водой.

235

Энзимостимулирующие методы: кисло-

родные, озоновые, воздушные, контра-

стные ванны, талассотерапия.

Седативные методы: электросонтера-

пия, лекарственный электрофорез седа-

тивных препаратов, продолжительная

аэротерапия.

Вегетокорригирующие методы

Транскраниальная электроаналгезия.

Лечебное воздействие импульсными

токами на антиноцицептивную сис-

тему головного мозга. Используют

2 режима воздействия. При низко-

частотном режиме применяют прямо-

угольные импульсы напряжением до

10 В, частотой 60—100 имп/с и дли-

тельностью 3,5—4 мс, следующие пач-

ками по 20—50 имп. При высокочас-

тотном режиме воздействие осуществ-

ляют прямоугольными импульсами

постоянной и переменной скважно-

сти, продолжительностью 0,15—

0,5 мс, напряжением до 20 В, следую-

щим с частотой 150—2000 имп/с.

Сила импульсного тока не выше 0,3—

1 мА. Импульсные токи селективно

возбуждают эндогенную опиоидную

систему ствола головного мозга. Они

активируют сегментарный воротный

механизм управления афферентным

потоком из болевого очага и обедня-

ют афферентный поток от ноцицепто-

ров в стволовые структуры головного

мозга.

На электроды подают прямоуголь-

ные импульсы тока длительностью

0,5 мс, несущей частотой 1000 имп/с

с соотношением импульсного и по-

стоянного тока 1:2. Амплитуда выход-

ного тока не должна превышать 1 мА.

Продолжительность проводимых еже-

дневно процедур 15 мин (первые 3—

4 процедуры), последующих — до

20 мин; курс 7—14 процедур.

Гальванизация головного мозга и сег-

ментарных зон. Лечебное применение

постоянного электрического тока

низкого напряжения (до 80 В) и не-

большой силы (до 30 мА). Токи про-

водимости, возникающие под дейст-

236

вием внешнего электромагнитного

поля в тканях головного мозга, вызы-

вают гиперполяризацию возбудимых

мембран нейронов головного мозга и

понижают их возбудимость. Под ано-

дом в результате активации потенци-

алзависимых калиевых ионных кана-

лов и гиперполяризации возбудимых

мембран периферических нервных

волокон лица и воротниковой облас-

ти снижается афферентная импульса-

ция в ствол головного мозга и пони-

жается возбудимость коры головного

мозга. При трансорбитальной гальва-

низации используют ток силой 4—

5 мА, продолжительность процеду-

ры 10—20 мин, через день; курс 10—

15 процедур.

Трансцеребральная УВЧ-терапия.

Лечебное воздействие на гипофиз и

гипоталамус электрической составля-

ющей электромагнитного поля ульт-

равысокой частоты (27,12 МГц).

УВЧ-поле стимулирует выделение

рилизинг-факторов гипоталамуса и

тропных гормонов гипофиза, активи-

рует центральные звенья нейроэн-

докринной регуляции висцеральных

функций, приводит к уменьшению

содержания в крови липопротеидов

низкой плотности и триглицеридов,

нарастанию уровня липопротеидов

высокой плотности. Доза воздействия

слаботепловая. Процедуры продол-

жительностью до 10 мин проводят

ежедневно или через день; курс 6—10

процедур.

Гелиотерапия. Основным действу-

ющим фактором гелиотерапии явля-

ется оптическое излучение Солнца в

диапазоне длин волн 2,8 • 10

-7

—

2,8 • 10

-3

м. Лечебное действие их обу-

словлено одновременным воздейст-

вием инфракрасного, видимого и

ультрафиолетового излучений. Оце-

нивая физиологическое действие

суммарного излучения Солнца, необ-

ходимо учитывать взаимное ослабле-

ние эффектов инфракрасного и ульт-

рафиолетового излучений (феномен

фотореактивации). Усиление процес-

сов синтеза меланина и миграция

клеток Лангерганса в дерму приводят

к компенсаторной активации клеточ-

ного и гуморального иммунитета.

При стимуляции подкорковых цент-

ров усиливаются высшая нервная де-

ятельность, мозговое кровообраще-

ние и тонус мозговых сосудов, что

оказывает выраженное нейрорегули-

рующее действие на внутренние орга-

ны и ткани. Фотодеструкция белков в

поверхностных слоях кожи активиру-

ет синтез урановой кислоты, которая

поглощает средневолновые ультрафи-

олетовые лучи, защищая организм от

их проникновения в глубь организма.

Меланин в свою очередь предохраня-

ет кожу от дальнейшего распростра-

нения инфракрасного излучения.

Происходящее в процессе его погло-

щения усиление теплоотдачи (испа-

рение) препятствует перегреванию

организма. Образующиеся в процессе

формирования эритемы биологиче-

ски активные вещества поступают в

кровоток и стимулируют клеточное

дыхание и репаративную регенера-

цию различных тканей организма.

В процессе курсового воздействия

солнечного излучения запуск специ-

фических и неспецифических фото-

биологических реакций восстанавли-

вает нормальное соотношение про-

цессов высшей нервной деятельно-

сти, что существенно повышает реак-

тивность организма к факторам

внешней среды. Гелиотерапия оказы-

вает общеукрепляющее действие на

организм, вызывает положительные

сдвиги в углеводном обмене. Солнеч-

ные ванны назначают больным со

скрытым диабетом, легкой и средней

степени тяжести, при устойчивой

компенсации нарушений обмена.

При некомпенсированном диабете

средней и тяжелой степени гелиоте-

рапия не показана. После периода

адаптации (3—5 дней) назначают об-

щие или местные солнечные ванны.

Дозу увеличивают постепенно по за-

медленной схеме. Первые ванны луч-

ше принимать с рассеянной радиа-

цией и облучением отдельных частей

тела. Процедуры проводят по щадя-

щему режиму (см. приложение 4).

Инсулинстимулирующие методы

Питьевое лечение хлоридно-сулъфат-

ной натриево-кальциево-магниевой во-

дой. Ионы хлора соединяются в же-

лудке с водородом, в результате чего

образуется хлористоводородная кис-

лота. Они повышают интенсивность

гликолиза и липолиза в паренхима-

тозных органах, стимулируют образо-

вание кишечного сока, желчегонную

и мочегонную функции печени и по-

чек, снижают проницаемость плазмо-

леммы эритроцитов. Сульфатные

ионы снижают желудочную секрецию

и ускоряют эвакуацию пищи из же-

лудка. Не всасываясь в кишечнике,

они оказывают послабляющее дейст-

вие и повышают его двигательную

функцию. Также сульфаты стимули-

руют тонус мышц желчного пузыря и

расслабляют сфинктеры желчных пу-

тей, что приводит к ускорению дви-

жения желчи из печени в двенадцати-

перстную кишку, увеличивают в ее

составе количество билирубина. В со-

четании с ионами кальция сульфаты

активируют микросомальную энзим-

ную систему печени. Катионы на-

трия, проникая в париетальные клет-

ки желудка, способствуют накопле-

нию в цитозоле ионов калия. Попа-

дая в интерстиций и кровь, ионы на-

трия восстанавливают их осмоляр-

ность, что имеет значение в транска-

пиллярном транспорте питательных

веществ и жидкости, распределении

и выведении воды из организма поч-

ками. Ионы кальция являются вто-

ричными посредниками регуляции

метаболизма клеток. Всасывающийся

в кишечнике кальций восстанавлива-

ет возбудимость нейронов головного

мозга и скелетных мышц, моторную

деятельность кишечника, усиливает

сократительную функцию миокарда,

но повышает свертываемость крови.

Ионы магния, являясь коферментами

ряда ключевых энзимов гликолиза и

протеолиза, участвуют в обмене угле-

водов и белков. Раздражение механо-

рецепторов желудочно-кишечного

тракта во время приема минеральных

237

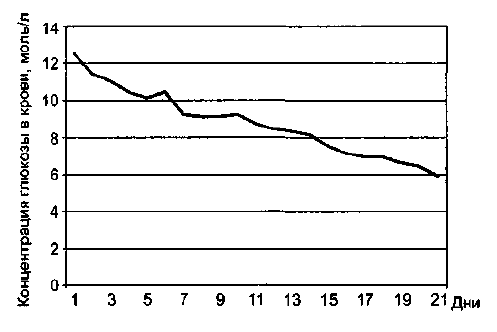

Рис. 6.1. Динамика уровня

глюкозы в крови при лече-

нии хлоридно-сульфатной

натриево-калциево-магни-

евой водой.

вод способствует выделению запаль-

ной порции сока, повышению секре-

ции гастрина, хлористоводородной

кислоты и гистогормонов. Вследствие

взаимосвязи гистогормонов желудка

и инсулина активируется ранняя фаза

секреции инсулина, стимулирующего

ферментативную утилизацию глюко-

зы в гепатоцитах, восстановление уг-

леводного обмена и снижение уровня

сахара (рис. 6.1).

Для лечения больных СД обычно

назначают минеральные воды в нату-

ральном виде: азовскую, боржом,

варзи-ятчи, дарасунскую, славянов-

скую, смирновскую (при нормальной

секреции), екатерингофскую, ессен-

туки № 4 и 17, железноводскую, нар-

зан, ижевскую, карачинскую (при по-

ниженной секреции). Исключение

составляют сильно концентрирован-

ные воды (их предварительно разво-

дят пресной водой), а также очень го-

рячие и холодные, которые соответ-

ственно охлаждают или подогревают.

Выбор температуры минеральной

воды определяется не столько основ-

ным заболеванием, сколько наличи-

ем сопутствующих нарушений. При-

меняя холодные (15—16 °С), умерен-

но подогретые (25—35 °С) или горя-

чие (40—50 °С) воды, рассчитывают

соответственно на их стимулирующее

или тормозящее влияние на мотор-

ную функцию желудочно-кишечного

тракта, антиспастическое, противо-

болевое действие. Следует отметить,

что при подогреве из воды удаляется

углекислота, которая благоприятно

влияет на процессы обмена веществ.

Питьевой курс начинают с назначе-

ния небольших разовых доз (50—

100 мл). По мере привыкания к воде

постепенно переходят к оптимальной

дозе, которая при сахарном диабете

составляет примерно 200—300 мл на

прием. Весьма строго нужно соблю-

дать питьевой режим при наличии у

больных диабетом сопутствующего

ожирения, гипертонической болезни

и других заболеваний сердечно-сосу-

дистой системы. В этих случаях разо-

вая доза минеральной воды, особен-

но содержащей большое количество

ионов натрия, не должна превышать

200 мл, суточная — 600 мл.

При появлениях кетоацидоза боль-

ным диабетом не следует принимать

большого количества щелочной ми-

неральной воды, поскольку это мо-

жет привести к возникновению вто-

ричного алкалоза, при котором, не-

смотря на увеличение щелочных ре-

зервов в организме, сохраняется

скрытый кетоацидоз. Поэтому если

при тяжелой степени диабета имеет

место выраженный кетоацидоз, то до

его ликвидации или значительного

уменьшения нецелесообразно прово-

дить лечение большими дозами ми-

неральной воды, содержащей бикар-

бонаты. После устранения кетоаци-

доза в связи с обезвоживанием орга-

низма можно назначать больным

238

диабетом питье щелочных вод в боль-

шей, чем обычно, дозировке. Обще-

принято назначать больным сахар-

ным диабетом питье минеральных

вод 3 раза в день — перед завтраком,

обедом, ужином, за 45—60 мин до

приема пищи. При сопутствующих

диабету гипо- и гиперсекреторных

нарушениях желудка питье воды про-

водится соответственно за 15—30 мин

или за 1—1,5 ч до еды. Число прие-

мов воды можно ограничить при ее

плохой переносимости до 1—2 раз в

день. По показаниям, например в

связи с мочекаменным диатезом, об-

щее количество приемов воды может

быть увеличено до 5—6 раз в день.

Пелоидотерапия. К назначению

грязелечения следует подходить с

осторожностью, так как при лечении

могут возникнуть негативные реак-

ции: повышается активность корко-

вого и мозгового слоев надпочечни-

ков, возбудимость симпатического

отдела нервной системы, что способ-

ствует неогликогенезу, гликогеноли-

зу, ухудшению усвоения глюкозы

тканями. Пелоидотерапию назначают

больным с легкой и средней степе-

нью тяжести течения СД. Применяют

грязь с температурой 38—40 °С в виде

аппликаций на ограниченные участ-

ки. Продолжительность процедуры

не более 15 мин, через день или 2 дня

подряд с перерывом на третий. Курс

6—10 процедур. Если в процессе ле-

чения наступает декомпенсация диа-

бета, пелоидотерапию отменяют.

Энзимостимулирующие методы

Кислородные ванны — лечебное воз-

действие на больного пресной воды,

перенасыщенной кислородом. Кон-

центрация кислорода в ваннах темпе-

ратурой 35—36 °С достигает 30—

40 мг/л. У больных сахарным диабе-

том имеется кислородная недостаточ-

ность. При повышении количества

сахара в крови уменьшается переход

кислорода в ткани, в том числе в го-

ловной мозг. В организме накаплива-

ются недоокисленные продукты об-

мена, тормозящие действие инсули-

на. Пузырьки плохо растворимого в

воде кислорода поднимаются на ее

поверхность и попадают в дыхатель-

ные пути больного, что способствует

увеличению кислородного насыще-

ния крови и головного мозга. Это

приводит к активации гликолиза и

липолиза во внутренних органах и

тканях и снижению уровня сахара в

крови (рис. 6.2). Продолжительность

проводимых с перерывом на 3-й день

кислородных ванн составляет 10—

15 мин; курс 10—20 ванн.

Озоновые ванны — лечебное воз-

действие на больного пресной воды,

перенасыщенной озоном. Концент-

рация озона в ваннах температурой

35—36 °С достигает 30—40 мг/л. Пу-

зырьки озона оседают на коже боль-

ного, проникают через нее и активи-

руют прооксидантную систему в тка-

нях. Молекулы озона повышают

окислительный потенциал поглощае-

мого кровью кислорода. В результате

этих процессов у больных сахарным

диабетом увеличивается утилизация

кислорода миокардом и головным

мозгом, усиливается клеточное дыха-

ние, улучшается липидный обмен,

повышается усвоение кислорода тка-

нями, сократимость миокарда, содер-

жание креатинфосфата в мышцах и

гликогена в печени (см. рис. 6.2).

Вступая в реакцию со свободными

радикалами, озон стимулирует про-

лиферацию тканей, а рекомбинируя

между собой, образует кислород, ко-

торый активирует гликолиз и липо-

лиз во внутренних органах и тканях.

Продолжительность проводимых с

перерывом на 3-й день озоновых

ванн составляет 10—15 мин; курс 8—

10 ванн.

Воздушные ванны — дозированное

воздействие на полностью или час-

тично обнаженного человека. Воз-

душные ванны усиливают окисление

углеводов, жирных кислот и переами-

нирование белков. В крови больных

сахарным диабетом снижаются повы-

шенные уровни холестерина, атеро-

239