Перре М., Бауман У. Клиническая психология

Подождите немного. Документ загружается.

Koob.ru

заметно снизился показатель жестокого обращения. В конце 80-х гг. в «Maternité»,

«Centre Hospitalier Universitaire» Лозанны с помощью индикаторов риска Кемпе

и Кемпе (Kempe & Kempe, 1980) ежегодно выявлялись из примерно 900

беременных женщин от 20 до 30 семей со значением риска в отношении

жестокого обращения с детьми от среднего до высокого (Vuataz, 1990). Подобные

центры с частично профилактической функцией существуют сегодня для

консультирования по поводу СПИДа и других психосоциальных сфер; отчасти их

задачи пересекаются с кризисной интервенцией.

5.4. Тренинг как метод укрепления здоровья и профилактический метод

Если поведение, являющееся фактором риска, уже сильно укоренилось как

привычка, то для профилактического изменения поведения в дополнение к

консультированию показаны методы тренинга. Концепции тренинга

принимают в расчет то обстоятельство, что некоторым людям (или группам

людей), для того чтобы изменить свое поведение, мало осознавать проблему,

обладать знанием и иметь мотивацию, гораздо больше им требуются

тренировка, научение и стабилизация новых способов поведения, отчасти при

одновременном изменении окружающего мира. Например, были разработаны

так называемые стратегии иммунизации к стрессу (Meichenbaum, 1986), которые

предусматривают особые стрессовые ситуации. С подростками можно проводить

тренинг, как им вести себя, если их будут склонять к употреблению

психоактивных веществ. Есть оцененные программы тренинга и для изменения

пищевого поведения, злоупотребления курением и пребывание на солнце, а

также для совладания со стрессом (обзор см. Schwarzer, 1992; Perrez & Gebert,

1994). Обзор профилактических тренингов для родителей в целях оптимизации

способов поведения, необходимых для воспитания, можно найти у: Perrez, Minsel

& Wimmer, 1985; Perrez, 1994.

Наиболее важными психологическими средствами при тренингах являются

повторение/упражнение, ролевая игра и ментальный тренинг. В ментальном

тренинге отвлеченно и образно представляются и проигрываются в

воображении адекватные способы поведения в критических ситуациях, —

происходит как бы проверка действия в уме. Общий принцип тренинга —

разделять основную задачу на небольшие пошаговые действия. Успешная

тренировка, а также целенаправленно назначаемое внешнее вознаграждение

являются подкрепляющими стимулами.

Примером неспецифической, ориентированной на тренинг

профилактической программы является Фрайбургский тренинг профилактики

стресса у супругов (FSPT; Freiburger Stresspräventiontraining für Paare) (Bodemann,

1997). Результаты новейших исследований эффективности супружеской терапии

показывают, что эта форма терапии действенна только в 40-50% случаев. Чаще

всего партнеры обращаются за профессиональной помощью слишком поздно.

Профилактические программы для супружеских пар стараются учитывать это

обстоятельство и предупредить негативное развитие партнерства

Koob.ru

целенаправленным позитивным влиянием на релевантные аспекты. Главными

предикторами долгосрочных качественных и стабильных отношений оказались

три переменные: (а) коммуникативная компетентность; (б) навыки в разрешении

проблем и (в) компетентность в совладании со стрессом (прим. 21.4).

Примечание 21.4. Фрайбургский тренинг профилактики стресса у супругов

(Bodemann, 1997)

Содержание

Исходя из эмпирических результатов современного исследования стресса и

партнерства во Фрайбургском тренинге профилактики стресса у супругов

принимаются во внимание следующие аспекты:

(а) формирование более детального понимания стресса, его причин, форм

проявлений и следствий;

(б) обучение восприятию собственных стрессовых реакций;

(в) улучшение индивидуального совладания со стрессом за счет: более

дифференцированной оценки ситуации; избегания стресса; техник релаксации,

антагонистической по отношению к стрессу; повседневной деятельности и

когнитивного переструктурирования;

(г) помощь в понимании стресса у партнера;

(д) собственное конструктивное сообщение партнеру о стрессе;

(е) формирование поддерживающего и совместного совладания со стрессом

(диадический копинг);

(ж) повышение восприятия собственных негативных способов

коммуникативного поведения и образование адекватной диадической

коммуникации, формирование конструктивного поведения в конфликтных

ситуациях;

(з) развитие навыков и умений в решении проблем.

Далее обсуждаются такие вопросы, как взаимное уважение, толерантность,

благородство и справедливость в партнерстве.

Построение курса

Работа с короткими теоретическими вступлениями, диагностическими

упражнениями, примерами и конкретным интенсивным тренингом в ролевых

играх с супервизией тренера. Продолжительность курса 18 часов, он проводится

по вечерам в конце недели (с пятницы до воскресенья) или в течение шести

недель соответственно один раз в неделю.

Оценка

- Метод. К настоящему времени тренинг прошел научную проверку на

эффективность более чем на 200 парах. Оценочная методика охватывает четыре

группы: (а) 60 пар, один раз прошедшие FSPT (первая интервенционная группа);

(б) 60 пар, участвовавших в FSTP, а затем в одном или двух повторных или

закрепляющих курсах (вторая интервенционная группа); (в) 30 пар,

самостоятельно закончивших тренинг с помощью пособий (библио-

интервенционная группа), а также (г) 90 пар, не проходивших тренинг

(контрольная группа). Пары заполняли опросники за две недели до тренинга, а

Koob.ru

потом спустя две недели, шесть месяцев, один год и два года после тренинга.

Некоторые пары к тому же участвуют в видеосъемках конфликтного разговора, а

также диадического копинга. В этой группы дополнительно делаются

физиологические измерения (пульс, кровяное давление).

- Результаты. Первые результаты показывают, что в среднем 85% пар через

две недели после прохождения этого курса констатируют, что их партнерские

отношения улучшились, общение друг с другом стало удовлетворительным, что

они лучше справляются со стрессом и испытывают более сильное «чувство мы».

Редуцируются негативные копинг-стратегии и смягчаются деструктивные

способы коммуникативного поведения. Одновременно все больше используются

конструктивные способы поведения. Позитивный эффект тренинга

обнаруживается также в том, что партнеры в большей мере довольны жизнью,

получают больше удовольствия от сексуального общения и вообще от

совместного времяпрепровождения. Тренинг дает возможность найти новые

ориентации и конструктивно справляться с повседневными микрострессорами, а

также с конфликтами.

---

5.5. Интервенции, связанные с окружением (системой)

Связанные с окружением профилактические и способствующие

укреплению здоровья интервенции характеризуются другой ориентацией

интервенции. Адресатами этих мероприятий являются не индивиды и не

группы риска, а их социальное, экологическое, правовое и культурное

окружение и соответственно ответственные за это лица. Чтобы описать

требуемые параметры влияний, можно воспользоваться классификацией —

правда, не проводя слишком строгих границ, — базисных благ (Caplan, 1964; см.

раздел 2.1), являющихся предпосылкой для развития и сохранения здоровья: (1)

социальные, (2) материальные и (3) социокультурные базисные блага.

1) Мероприятия, относящиеся к социальным базисным благам, призваны

улучшить качество социальных ресурсов, имеющихся в распоряжении

отдельных лиц или групп лиц. Сюда можно отнести, например, организацию

консультационных служб в общинах, повышение педагогической квалификации

учителей (Perrez et al., 1985) или квалификации руководителей предприятий

(Frieling, 1990) — эти медиаторные подходы соответственно улучшат социальное

окружение какой-то части школьников или повысят социальное качество

рабочего места на производстве. Такого же рода мероприятием было бы

изменение «статуса сезонных рабочих» в Швейцарии, о чем говорилось выше;

это изменило бы их социальное окружение в лучшую сторону.

2) От депривации материальных базисных благ страдают во всем мире те

группы населения, которые вынуждены жить за чертой бедности. Для них

предпосылками здоровья и нормального человеческого существования могло бы

стать развитие экономических и социальных структур, гарантирующих

удовлетворительное обеспечение с помощью натурального хозяйства или

Koob.ru

правовое распределение имеющихся материальных ресурсов. Второе из

основных благ, угроза которому нависла над всем человечеством, — это качество

физического и органического окружающего мира. Интактный окружающий мир

напрямую влияет на наше физическое и психическое благополучие. Пример

мероприятия, относящегося к окружающей среде, — ограничение скорости на

дорогах в целях борьбы с уличным шумом, сокращение выброса вредных

веществ в атмосферу и уменьшение количества дорожных происшествий.

Помимо нынешних усилий — спорных в отношении их качества, —

направленных на помощь развивающимся странам и защиту окружающей

среды, к профилактическим интервенциям в области материальных базисных

благ принадлежит также материальное обеспечение безработных или такая

архитектоника в городах и поселениях, которая способствовала бы

коммуникации.

3) Интервенции в области социокультурных базисных благ должны улучшать

качество жизни, влияя на нормы, ценности, ролевые соотношения и т. д. Эту

функцию имеют кампании против враждебных установок к иностранцам,

беженцам или другим меньшинствам, например наклейки на автомобилях «Все

мы в этом мире иностранцы — почти всегда и везде». Движение за равноправие

женщин борется за улучшение социокультурных условий половины населения.

Все вышеназванные интервенции направлены в первую очередь на

сохранение здоровья. Что же касается профилактических интервенций,

относящихся к окружающей среде, то Джеффри (Jeffery, 1997) различает здесь

три типа стратегий.

1) Экономические стимулы, тормозящие поведение, являющееся фактором

риска, например высокие налоги на вредные продукты. И напротив,

желательному поведению можно способствовать путем удешевления

соответствующих продуктов или видов активности.

2) Установление барьеров окружающего мира между индивидами, ситуациями

или продуктами, которые заключают в себе риск. Эта пассивная защита

выражается, например, в том, что определенные продукты должны быть

труднодоступны или что улицы в жилых кварталах нужно строить таким

образом, чтобы по ним можно было ехать лишь медленно.

3) Контроль за рекламой и, в частности, рекламированием нездоровых продуктов

и нездорового поведения. Например, можно ограничить законом рекламу сигарет,

или ввести цензуру на телевидении в отношении сексуально ориентированных

программ, или более строго контролировать поведение водителей на дорогах, в

том числе содержание у них алкоголя в крови.

Для всех трех стратегий проводились исследования на их эффективность

(ср. Jeffery, 1997). Эти стратегии не стоит рассматривать как альтернативы

индивидуальным способствующим здоровью мероприятиям и стратегиям;

скорее одно дополняет другое.

Кроме того, ориентированные на окружающую среду профилактические и

способствующие здоровью интервенции можно различать в зависимости от того

круга адресатов или, иными словами, того социально-экологического типа

Koob.ru

окружающей среды, на который необходимо оказать влияние:

- люди, первично ответственные за лиц из групп риска (медиаторный

подход);

- производственное окружение (поведение руководителей, условия работы,

ср. здесь главу 43);

- школьное окружение (поведение учителей, архитектура, школьный

распорядок и т. д., ср. главу 42);

- общины (система психосоциального обслуживания, условия окружающей

среды и т. д.);

- более крупные культурные общности (культурные нормы и ценности).

Средством при относящихся к окружающей среде интервенциях являются

прежде всего информирование, консультирование, тренинг и законодательные

меры для изменения социальных, экологических и культурных условий.

5.6. Кризисная интервенция

Кризисная интервенция — это профессиональная психосоциальная

помощь, предоставляемая лицам, которые испытали продолжительное

нарушение психического и социального равновесия по вине какого-то

критического жизненного события, не приобретя, однако, в результате никакого

психического расстройства. Критическое изменяющее жизнь событие (ср. главу

17) приводит к нарушению соответствия между имеющимися психическими и

естественными социальными ресурсами и требуемым психическим

напряжением. Потребность в интервенции зависит, таким образом, от внешних

и внутренних условий. Некоторые события можно предвидеть — например,

выход на пенсию или начавшийся климакс представляют собой культурно или

биологически нормированные пусковые факторы; другие предвидеть нельзя —

скажем, скоропостижную смерть партнера или тяжелый супружеский кризис.

Филипп и Грезер (Filipp & Gräser, 1982, S. 159) отмечают, что во многих случаях

критическое жизненное событие является «концентрацией какого-то ранее

начавшегося происшествия», дошедшего до своей кульминации в конкретном

критическом событии и ставшего благодаря этому очевидной психической

реальностью. Кризисная интервенция призвана помочь таким людям

восстановить душевное и социальное равновесие, до того как данная проблема

«затвердела» и превратилась в расстройство. В этом отношении функцию

кризисной интервенции можно назвать профилактической, а часто она

способствует и дальнейшему развитию, если человек способен

интерпретировать кризис как задачу или шанс для развития, дающие стимул

для новой самоорганизации в личной и социальной жизни (ср. Danish &

D'Angelli, 1981). Если критические жизненные события предсказуемы, то с

помощью целенаправленных мер можно подготовить соответствующий круг

людей (например, находящихся в преддверии ухода на пенсию) еще до

наступления перегрузки, чтобы реакция на предстоящее событие была более

компетентной.

Koob.ru

5.6.1. Цели и средства кризисной интервенции

При кризисной интервенции с помощью различных средств и методов

стремятся достичь главным образом следующих целей: (1) психически

стабилизировать индивида, (2) содействовать специфическим навыкам и

умениям и (3) мобилизовать имеющиеся в распоряжении социальные ресурсы

или закрепить социальную интеграцию (ср. Roberts, 1990; Huxley & Kerfoot, 1995).

1) Стабилизация личности. У людей, переживших критические жизненные

события, на какое-то время сильно нарушается психическое равновесие.

Эмоциональные проблемы не дают (временно) ответить на требования

жизненной ситуации сообразно реальности. Для того чтобы создать

предпосылки для преодоления дестабилизирующего события и

интерпретировать его, может быть, как задачу развития, мы имеем в

распоряжении существенные элементы кризисной интервенции, а именно:

выражение эмпатии, паллиативные и вселяющие уверенность мероприятия, а

также формирование новых взглядов. Это не означает, что если, например, кто-

то потерял любимого человека, то надо подавить горечь утраты; но мы можем,

вчувствовавшись в клиента, воодушевить его к тому, чтобы он принял скорбь как

необходимый ответ на случившееся.

2) Содействие развитию компетентности. Содействие развитию

компетентности в зависимости от особенностей пациента и типа события имеет

конкретные цели научения. В случае утраты это может быть способность

скорбеть; в случае развода — способность поставить себя на место другого, а

после выхода на пенсию — способность формировать новые

удовлетворительные социальные отношения и найти новые занятия, — все эти

способности можно развивать и совершенствовать. Эти цели ориентированы на

индивида и заключаются в улучшении внутренних ресурсов. В качестве средств

используются ролевая игра, целенаправленные тренировки, разговорная

психотерапия и т. д.

3) Раскрытие социальных ресурсов и социальная интеграция (если необходимо — в

новое окружение). При кризисной интервенции часто на помощь пациенту

призывается социальное окружение. В рамках медиаторного подхода адресатами

интервенции могут быть близкие доверенные люди, коллеги по работе или

соседи; они вносят свой потенциальный вклад в оказание помощи пациенту. Это

имеет смысл в том случае, когда социальная интеграция индивида,

обратившегося за помощью, слишком ненадежна (например, у людей, склонных

к суициду), а в распоряжении имеются неиспользованные социальные ресурсы.

Иногда помощь заключается в том, чтобы ликвидировать вредное окружение

(Huxley & Kerfoot, 1995).

5.6.2. Концепции кризисной интервенции, относящейся к событиям

Некоторые критические жизненные события, часто случающиеся в нашем

Koob.ru

обществе, побудили к созданию специальных концепций интервенции. В 1992 г.

в ФРГ распались примерно 150 000 браков, что отразилось на судьбе свыше 100 000

малолетних детей. В последние годы специально для этого критического

жизненного события, ставшего уже почти «нормативным» для нашей культуры

(Fthenakis, Niesel & Oberndorfer, 1988), были развиты собственные концепции

интервенции, смысл которых заключается в неком посредничестве («divorce

mediation»), имеющем целью смягчить (или предупредить) кризис до, во время и

после развода и защитить интересы вовлеченных в эти переживания детей (ср.

Folberg & Milhe, 1988; Ermert, Klinkner & Sander, 1995; Jaede, 1991).

Кроме того, были разработаны специальные концепции интервенции для

совладания с тяжелыми хроническими болезнями (ср. Heim & Perrez, 1994). В

больницах и клиниках, где идут в ногу со временем, были учреждены

собственные психологические консультации для оказания поддержки таким

пациентам, чтобы им было легче совладать с надвигающимся несчастьем (ср.

Aebischer, 1987). В одном проекте, осуществленном в университетской детской

клинике Бонна, Петерманн и др. (Petermann et al., 1998) показали, что

целенаправленной психологической поддержкой можно очень помочь семьям

детей, больных раком, подготовиться к предстоящей потере и что такая помощь

позитивно сказывается в том числе и на медицинском лечении.

Другие концепции интервенции, относящиеся к конкретному событию,

были разработаны для лиц или групп лиц, страдающих от последствий

безработицы (ср. Becker, 1984, S. 373 f.); для молодых родителей — чтобы они

могли лучше справиться с выполнением родительских задач; для переживших

смерть партнера (ср. Filipp & Gräser, 1982, S. 193 f.), а также для ВИЧ-

инфицированных (ср. Perrez, 1992).

6. Научное обоснование и оценка профилактических и способствующих

укреплению здоровья программ интервенции

6.1. Постановка проблемы

Для научного обоснования профилактических программ необходимо знать

и этиологию, и интервенцию, т. е. обладать как номологическим, так и

технологическим знанием (ср. главы 3 и 4). Чтобы планировать научно

обоснованные профилактические программы, нужно знать, во-первых, какие

условия благоприятствуют, или вызывают, нежелательное состояние (этиология),

а во-вторых, какими действиями (интервенцией) эти условия можно устранить

на практике. Второе отнюдь не вытекает из первого. Например, требуется

предотвратить такое расстройство, как коронарные заболевания. Благодаря

этиологическому исследованию нам известно, что риск коронарных заболеваний

повышают избыточный вес, курение, поведение типа А, малоподвижность и т. д.

Эту статистическую связь можно объяснить физиологически или биохимически

(номологическое знание). Такого рода фундаментальное знание может быть

предпосылкой для планирования специфических программ интервенции, но

Koob.ru

оно между тем не содержит в себе информации о том, как можно успешно

повлиять на пищевое поведение, курение, поведение типа А и т. д. Это уже

технологическое знание, которое приобретается с помощью систематического

оценивания программ интервенции. Специфическая профилактика может быть

научно обоснована только в той мере, насколько мы располагаем

этиологическим и технологическим знанием в вышеописанном смысле. Вопрос о

том, как приобрести и оценить такое знание, обсуждается в методических главах

(глава 20). Этиологическое знание и этиологические гипотезы изложены в главах

с 9 по 17.

Эта проблема получает несколько другой акцент, если поставить вопрос не

о том, как предотвратить расстройства, а о том, как можно сохранить и

способствовать психическому здоровью. Постановка такого вопроса предполагает,

что мы представляем себе, что же такое психическое здоровье и какие условия

его сохраняют и ему способствуют. Последние исследования резилентности

занимаются выявлением протективных факторов, которыми можно объяснить,

почему некоторые люди, несмотря на способствующие расстройствам условия,

остаются психически здоровыми.

Оценка современного уровня знания профилактической интервенции

очень противоречива. Геллер (Heller, 1996) считает, что наука о профилактике

стоит еще в самом начале своего развития и что до последнего десятилетия

ничего подобного вообще не было. Этому мнению противоречит хотя бы тот

факт, что некоторые фундаментальные разработки по этому вопросу

проводились уже в 60-х гг. (Harlow & Harlow, 1962); заметный вклад в науку об

интервенции был внесен и в рамках Head-Start-программы, имеющей уже

давнюю традицию (Zigler, Taussig & Black, 1992).

6.2. Цели и типы оценки

Важнейшая цель оценки интервенционных программ состоит прежде всего

в эмпирической оценке ее действенности. Вторая целевая установка — изучить

признание программы теми, на кого она направлена. Третья целевая установка

касается анализа затрат—пользы. Оценка процесса служит или

систематическому выявлению влияний переменных процесса на конечные

результаты, или ставит целью как можно быстрее получить обратную связь о

принятии и кратковременных эффектах программы во время интервенции. И

наконец, последнее, что мы обязаны здесь назвать, — это оценка программы по

этическому стандарту на предмет ее целей и методов (ср. здесь, например,

оценку Программы содействия высокоодаренным, Hany, 1988).

Исследование эффективности (а также в некоторых случаях соотношения

затрат—пользы) — это так называемая «суммарная» оценка, в то время как

«формативная» оценка вскрывает целевые установки, ориентированные на

процесс и признание. Росси и Фримен (Rossi & Freeman, 1993) или Миттаг и

Йерусалем (Mittag & Jerusalem, 1997) предложили систематическую концепцию,

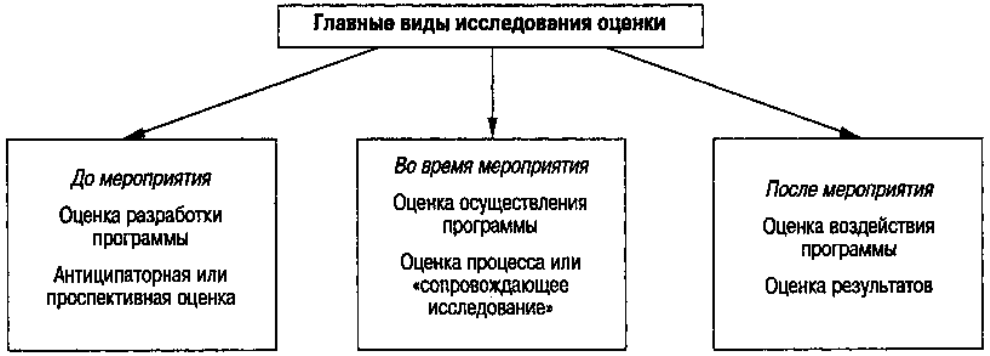

в которой различаются типы задач оценки в соответствии со стадией разработки

Koob.ru

и осуществления профилактических программ (ср. рис. 21.2).

Первая фаза относится к фазе планирования, речь здесь идет о развитии

идеи и концептуальных разработках. Вальтер и Шварц (Walter & Schwarz, 1997)

называют для этой фазы следующие задачи: идентификация проблемы,

установление целей программы, выяснение значимости (соотношение затрат—

пользы, ср. выше о различных видах риска), идентификация групп риска и

разработка программы интервенции. Используемыми методами здесь могут

быть демографические данные, опрос специалистов, анализ случаев и т. д.

Во второй фазе происходит оценка осуществления программы. Формативная

оценка (или оценка процесса) должна дать гарантию, что программа будет

осуществляться предписанным образом, что возникающие проблемы можно

будет распознавать и реагировать на них нужным образом (ср. рис. 21.2).

Рис. 21.2. Типы оценки по стадиям (по Mittag & Jerusalem, 1997)

Третья фаза соответствует суммарной оценке, или оценке результатов.

Важнейшие характеристики этой фазы даны на рис. 21.2 (по Mittag & Jerusalem,

1997; см. также Walter & Schwarz, 1997).

6.3. Аспекты плана эксперимента / Разная сложность программ

Как правило, при исследовании профилактической интервенции речь идет

о полевых экспериментах (ср. Patry, 1982), чем в существенной мере

обусловливается возможность ошибок. Тем не менее эмпирическая оценка

эффективности, сделанная даже на основании полевых исследований, может

быть более информативной, если использовать подходящие экспериментальные

планы (Wottawa & Thierau, 1990). Почти всегда можно говорить разве что о

квазиэкспериментальной методике с неэквивалентными контрольными

группами. Росси и Фримен (Rossi & Freeman, 1993) предлагают наряду с

методикой контрольных групп методики одной группы, которые тоже допускают

некоторую оценку воздействия программы, хотя и при менее благоприятных

условиях (например, Ischi & Perrez, 1988). Кроме проблемы эквивалентных

контрольных групп на возможность оценки влияет и другой фактор — степень

Koob.ru

сложности интервенции. Разной степени сложности могут быть и критерии.

Программы с низкой степенью сложности отличаются среди прочего своей

небольшой продолжительностью — несколько недель или месяцев. Цели в

любом случае должны быть четко сформулированы. Группу лечения и

контрольную группу можно сформировать относительно без проблем, а

наблюдение воздействия (включая катамнез) продолжается несколько месяцев.

Подобным образом нередко составляются программы по отвыканию от курения

(ср., например, Teld, Miller, Killen & Cooke, 1990).

Обзор оценки такого рода профилактических программ небольшой

длительности в сфере проблематики ВИЧ дан в метаанализе (Hosler, 1995), где

выделяется несколько целевых групп (гемофилия, гомосексуалисты и т. д.),

различные цели тренинга (копинг, безопасный секс и т. д.) и различные

переменные воздействия (психологические переменные, иммунологические

переменные). В анализ вошли 36 интервенций из 31 работы, всего 1483

наблюдаемых лиц. Профилактические предложения можно было подразделить

на 6 различных типов интервенции (4 интервенции нельзя было однозначно

отнести ни к одному типу):

1) когнитивные поведенческие интервенции (10 интервенций);

2) программы иммунизации к стрессу (4 интервенции);

3) гипнотерапия / методы релаксации (4 интервенции);

4) гуманистические интервенции (6 интервенций);

5) интервенции с использованием спортивных упражнений (5

интервенций);

6) интервенции с использованием аэробики (3 интервенции).

Работы оценивались (согласно Grawe, Donati & Bernauer, 1994) по их

клинической значимости, внутренней валидности, разносторонности измерений

и другим критериям качества при удовлетворительной «межэкспертной»

надежности. Степень эффектов «R» вычислялась совокупно для различных

изменений, и эффекты оказались скорее слабыми, но лежали в ожидаемом

направлении. Если сравнить все интервенции в целом с контрольными

группами, то большинство эффектов оказываются более сильными. При

сравнении различных типов интервенции в отношении силы их эффекта

лучшие значения обнаруживаются для программ иммунизации к стрессу, затем

следуют когнитивно-поведенческие интервенции и, наконец, гуманистические.

Но в целом и здесь эффекты довольно скромные и варьируют от 0,32 до 0,20

(воздействие трех типов интервенции на редукцию страха).

Программы по оптимизации установок и способов поведения, необходимых для

воспитания, по улучшению внутрисемейных коммуникативных взаимодействий

нацелены на долгосрочные изменения, и интервенции продолжаются несколько

недель или месяцев, иногда включая и воздействие на поведение ребенка

(Dembo, Sweitzer & Lauritzen, 1985). Здесь тоже можно привлекать (квази)-

экспериментальные планы, важнейшим элементом которых (Cambell & Stanley,

1966) является сравнение пре- и пост-измерений лечебных групп и контрольных

групп и использование метода слепого отбора (рандомизация). Вместо