Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова Л.Ю. Терапевтическая стоматология

Подождите немного. Документ загружается.

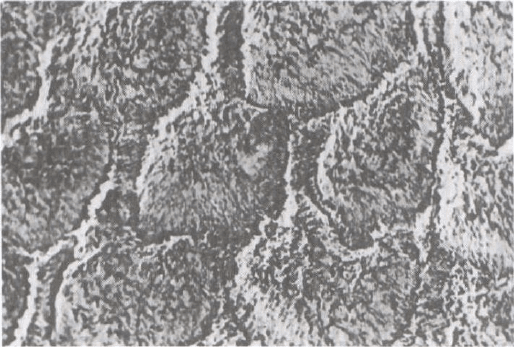

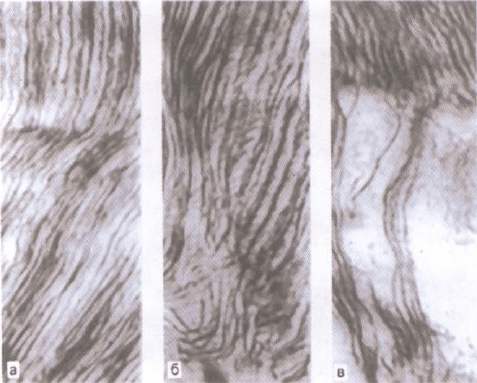

Рис. 3.21. Попереч-

ный срез — эмалевые

призмы аркадообраз-

ной формы, х 10 ООО.

левому соединению. Толщина слоя

эмали в разных отделах коронки не

одинакова и колеблется от 1,62—

1,7 мм на уровне жевательных бугор-

ков моляров до 0,01 мм в области

шейки зуба. В области фиссурной

складки на молярах толщина эмали

не превышает 0,50—0,62 мм. Сфор-

мированная эмаль зуба — это нереге-

нерирующая ткань, не содержащая

клеток, клеточных элементов.

Твердость эмали обусловливается

высоким (96,5—97 %) содержанием в

ней минеральных солей, 90 % кото-

рых составляет гидроксилапатит

(фосфат кальция). Органические ве-

щества в эмали составляют не более

3-4 %.

Основным структурным образова-

нием эмали являются эмалевые приз-

мы диаметром 4—6 мкм. Длина приз-

мы соответствует толщине слоя эма-

ли и даже превышает ее, так как она

имеет извилистое направление. Эма-

левые призмы, концентрируясь в

пучки, образуют S-образные изгибы.

Вследствие этого на шлифах эмали

выявляется оптическая неоднород-

ность (темные или светлые полосы):

в одном участке призмы срезаны в

продольном направлении, в другом —

в поперечном (полосы Гунтера—

Шрегера) (рис. 3.20). Кроме того, на

шлифах эмали, особенно после обра-

ботки кислотой, видны линии, иду-

щие в косом направлении и достига-

ющие поверхности эмали, — так на-

зываемые линии Ретциуса. Их обра-

зование связывают с цикличностью

минерализации эмали в процессе ее

формирования. По существующим

представлениям, в указанных участ-

ках минерализация менее выражена и

в процессе локального воздействия

кислоты в линиях Ретциуса наступа-

ют наиболее ранние и выраженные

изменения. Образование органиче-

ской матрицы эмали и ее обызвеств-

ление в известной степени разделены

во времени, но вместе с тем тесно

связаны между собой. Это видно из

того, что нарушения в развитии орга-

нической матрицы эмали в дальней-

шем сопровождаются уменьшением

отложения минеральных веществ в

этих местах, что и приводит в конеч-

ном счете к появлению здесь линий

Ретциуса. Раз возникнув, эти измене-

ния в структуре эмали сохраняются

затем в течение всей жизни зуба, яв-

ляясь своеобразной меткой тех рас-

стройств в питании и обмене веществ

ребенка, которые нередко возникают

под влиянием перенесенных заболе-

ваний или нарушений диеты в ран-

нем детском возрасте. Зная время об-

разования органической матрицы

эмали и ее обызвествления в процес-

61

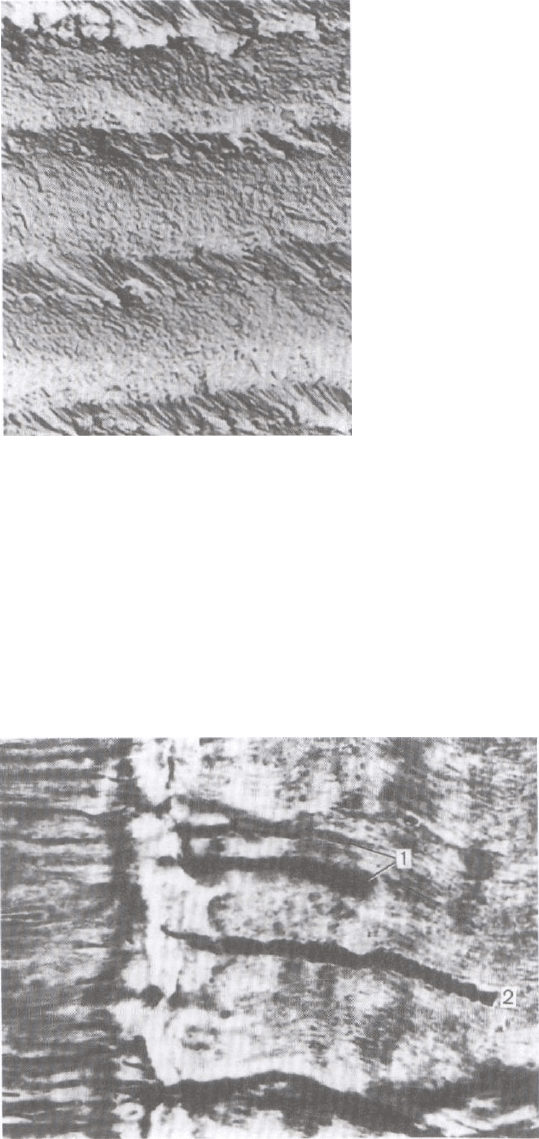

Рис. 3.22. Продольноориентированные

призмы эмали на сколе зуба, х 5000.

се развития зачатка того или иного

постоянного зуба, можно с известной

степенью точности определить время

возникновения тех расстройств в пи-

тании и обмене веществ ребенка, ко-

торые вызвали отмеченные наруше-

ния в развитии эмали.

Эмалевая призма имеет попереч-

ную исчерченность, которая отражает

суточный ритм отложения минераль-

ных солей. Расстояние между одно-

именными полосками приблизитель-

но одинаково и равно 4 мкм. Сама

призма в поперечном сечении в боль-

шинстве случаев имеет полигональ-

ную или гексагональную форму.

Контуры поперечных сечений эмале-

вых призм аркадообразные или по

форме похожи на чешую (рис. 3.21).

Ранее считали, что вокруг каждой

призмы есть оболочка, содержащая

большое количество органического

вещества. С помощью современных

методик, в частности электронной

микроскопии, установлено, что меж-

призменное вещество эмали состоит

из таких же кристаллов, как и сама

призма, но отличается их ориента-

цией (рис. 3.22).

Органическое вещество эмали об-

наруживается в виде тончайших фиб-

риллярных структур. Существует

мнение, что органические волокна

определяют ориентацию кристаллов

призмы эмали.

В эмали зуба, кроме указанных об-

разований, встречаются ламеллы,

пучки и веретена. Ламеллы (пластин-

ки) проникают в эмаль на значитель-

62

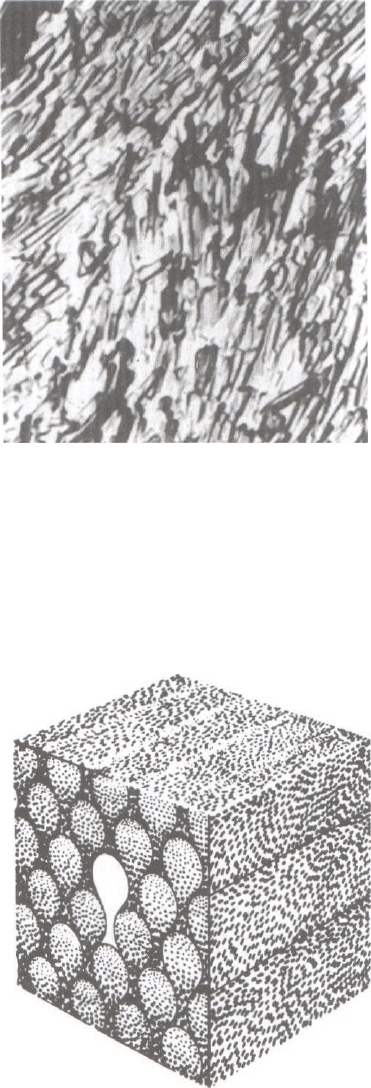

Рис. 3.23. Попереч-

ный шлиф зуба.

хЮО.

1 — эмалевая плас-

тинка; 2 — эмалевый

пучок.

ную глубину, пучки — на меньшую,

веретена (отростки одонтобластов)

попадают в эмаль через дентиноэма-

левое соединение (рис. 3.23).

Мельчайшими структурными еди-

ницами эмали являются кристаллы

апатитоподобного вещества, форми-

рующие эмалевые призмы. Эти крис-

таллы имеют в сечении шестигран-

ную форму, а сбоку они имеют вид

небольших стержней (рис. 3.24).

Кристаллы эмали по сравнению с

кристаллами других твердых тканей

организма имеют больший размер.

Их длина в среднем составляет

160 нм, ширина — 40—70 нм, толщи-

на — 26 нм. В ядре призмы продоль-

ная ось кристаллов направлена па-

раллельно продольной оси призмы.

Внутри межпризматической субстан-

ции кристаллы менее упорядочены и

образуют с продольной осью призмы

угол 90°. Типичные кристаллы эмали,

имеющие палочковидную форму,

расположены утюрядоченно и ком-

пактно, микропространства между

ними невелики — 2—3 нм. В редких

случаях они располагаются на фоне

аморфного вещества, что свидетель-

ствует о слабой минерализации этих

участков. Кроме того, относительным

признаком различной минерализации

эмали является четкость кристалли-

ческой структуры (рис. 3.25).

Все кристаллы имеют гидратную

оболочку толщиной ~ 1 нм и окруже-

ны слоем протеинов и липидов. Бла-

годаря такому гидратному слою осу-

ществляется ионный обмен, который

может протекать в виде гетероионно-

го обмена, когда ион кристалла заме-

щается другим ионом среды, и в виде

изотопного обмена, при котором ион

кристалла замещается таким же

ионом.

В настоящее время установлено,

что, кроме связанной воды (гидрат-

ная оболочка кристаллов), в микро-

пространствах эмали имеется свобод-

ная вода. Общий объем воды в эмали

составляет 3,8 %. Эмалевая жидкость

заполняет микропространства, объем

которых составляет 0,1—0,2 % от объ-

Рис. 3.24. Кристаллы эмали, х 10 000.

ема эмали. В исследованиях на уда-

ленных зубах человека показано, что

через 2—3 ч после начала опыта на

поверхности эмали образуются ка-

пельки эмалевой жидкости. Движе-

Рис. 3.25. Ориентация кристаллов в

эмалевых призмах (схема).

63

ние жидкости обусловлено силами

капиллярности, а эмалевая жидкость

служит переносчиком молекул и

ионов. Таким образом, было сделано

предположение, что эмалевая жид-

кость играет биологическую роль не

только в период развития эмали, но и

в сформированном зубе.

На поверхности коронки зуба че-

ловека часто отмечается слой бес-

призменной эмали толщиной 20—

30 мкм, в котором кристаллы плотно

расположены параллельно поверхно-

сти. Беспризменная эмаль часто

встречается в молочных зубах и фис-

сурах, а также в области шеек зубов у

взрослых.

Эмаль зуба состоит из апатитов

многих типов, однако основным явля-

ется гидроксилапатит Са|

0

(РО

4

)

6

(ОН)

2

.

Можно представить состав неоргани-

ческого вещества в эмали: гидроксил-

апатита 75,04 %, карбонатапатита

12,06 %, хлорапатита 4,39 %, фтор-

апатита 0,663 %, СаСОз - 1,33 %,

MgC0

3

— 1,62 %. В химических неор-

ганических соединениях кальций со-

ставляет 37 %, а фосфор — 17 %.

Кальций и фосфор являются осно-

вой эмали зуба. Важную роль в состо-

янии эмали зуба играет соотношение

этих элементов. Для апатитов, како-

выми являются кристаллы эмали

зуба, молярное соотношение Са/Р

составляет 1,67. Однако этот показа-

тель может изменяться как в сторону

уменьшения (1,33), так и в сторону

увеличения (2,0). При соотношении

Са/Р, равном 1,67, разрушение крис-

таллов происходит при выходе двух

ионов Са

2+

, при соотношении 2,0

гидроксилапатит способен противо-

стоять разрушению до замещения че-

тырех ионов Са

2+

, тогда как при со-

отношении Са/Р, равном 1,33, его

структура разрушается.

В эмали зуба выявлено свыше 40

микроэлементов. Некоторые из них

попадают в полость рта только в ре-

зультате стоматологических вмеша-

тельств, другие (например, олово и

стронций) можно рассматривать как

следствие влияния окружающей сре-

ды. Установлено, что микроэлементы

в эмали располагаются неравномер-

но. Так, концентрация фторидов, же-

леза, цинка, хлора и кальция снижа-

ется с поверхности эмали по направ-

лению к дентиноэмалевому соедине-

нию, а концентрация карбоната, маг-

ния и натрия, наоборот, — от денти-

ноэмалевого соединения к поверхно-

сти эмали.

Органическое вещество эмали

представлено белками, липидами и

углеводами. В белках эмали опреде-

лены следующие фракции: раствори-

мая в кислотах и ЭДТУ — 0,17 %, не-

растворимая — 0,18 %, пептиды и

свободные аминокислоты — 0,15 %.

По аминокислотному составу эти

белки, общее количество которых со-

ставляет 0,5 %, имеют признаки ке-

ратинов. Наряду с белком в эмали

обнаружены липиды (0,6 %), цитраты

(0,1 %), полисахариды (1,65 мг угле-

водов на 100 г эмали). Таким обра-

зом, эмаль имеет следующий состав:

неорганические вещества — 95 %, ор-

ганические — 1,2 %, вода — 3,8 %.

В соответствии с данными других ав-

торов содержание органических ве-

ществ достигает 3 %.

Дентин (dentinum). Основная масса

зуба человека состоит из дентина, ко-

торый окружает пульпу. Коронковый

дентин покрыт эмалью, дентин кор-

ня — цементом.

В отличие от эмали дентин менее

обызвествлен: 70 % массы дентина

составляет неорганическое вещество,

20 % — органическое, остальная

часть — вода.

Основу неорганического вещества

составляют фосфат кальция (гидро-

ксилапатит), карбонат кальция и в

небольшом количестве фторид каль-

ция. В его составе имеются также

многие макро- и микроэлементы.

Дентин — высокоэластичная ткань

зуба. Он уступает по твердости эмали

и имеет желтоватую окраску. Дентин

очень пористый и более проницаем,

чем эмаль. Кристаллы дентина значи-

тельно меньше и тоньше, чем крис-

таллы эмали зуба (длина 20 нм, ши-

64

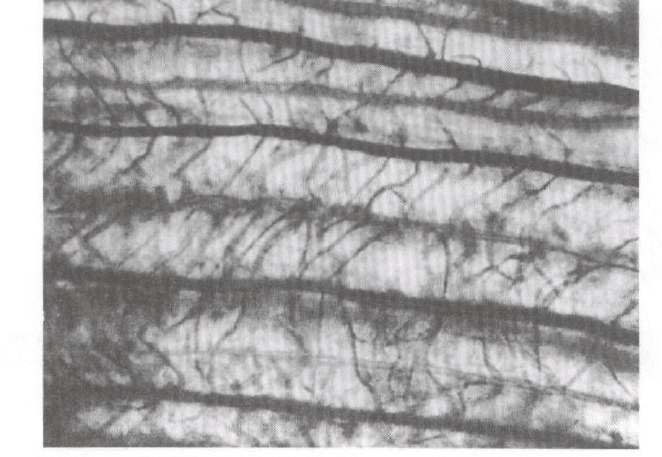

Рис. 3.26. Шлиф корня зуба с дентинными канальцами. х400.

рина 18—20 нм, толщина 3,5 нм).

Кроме того, они расположены не в

форме призм, а плотным слоем в за-

висимости от вида дентина.

Органическая масса представлена

преимущественно коллагеном и кол-

лагеновыми соединениями (91 —

92 %). Часть коллагеновых волокон

расположена радиально (волокна

Корфа), другая часть — тангенциаль-

но (волокна Эбнера).

Периферическая часть дентина

протяженностью несколько микро-

метров состоит исключительно из ра-

диально направленных волокон. В

средней зоне радиально расположен-

ные волокна собираются в пучки, а

основная масса волокон является

тангенциальными. Эти две зоны со-

ставляют так называемый плащевой

дентин. Часть дентина, прилегающая

к полости зуба, называется преденти-

ном. Он состоит преимущественно из

тангенциальных волокон. Степень

минерализации этой зоны меньшая

по сравнению с остальным дентином.

В меньшей степени минерализована

зона интерглобулярного дентина,

расположенная близко от дентино-

эмалевого соединения (между «пла-

щевым дентином» и предентином).

Неорганическое вещество расположе-

но в этой зоне в виде шаровидных

глыбок. В корневой части зуба эти

глыбки меньшего размера, а зона но-

сит название зернистого слоя корня.

Основное вещество дентина про-

низано множеством дентинных тру-

бочек, количество которых колеблет-

ся от 30 ООО до 75 ООО на

1

мм

2

.

Дентинные отростки одонтобла-

стов пронизывают весь дентин до

дентиноэмалевого соединения. Отро-

стки одонтобластов расположены в

дентинных трубочках (рис. 3.26). В

этих же трубочках (канальцах) цирку-

лирует дентинная жидкость, которая

доставляет органические и неоргани-

ческие вещества, участвующие в об-

новлении дентина.

Одонтобласты имеют боковые от-

ветвления толщиной 0,35—0,6 мкм,

проникающие глубоко в дентин, —

дентинные трубочки. В области ко-

ронки зуба они S-образные, в облас-

ти корня проходят прямолинейно к

5 Зак. 5491. Ю. М. Мпксимовский

65

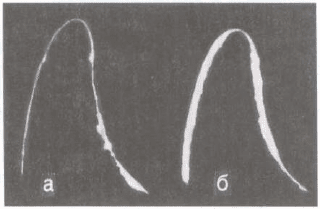

Рис. 3.27. Дентин зуба.

а — вторичный; б,в — ирре-

гулярный, х 100.

наружной поверхности. Окружены

дентинные трубочки перитубулярным

дентином, который выстилает их

стенки. Основное вещество дентина,

расположенное между дентинными

слоями, называется интерглобулярным

дентином.

При исследовании поперечного

среза околопульпарного и «плащево-

го дентина» выявлены разные коли-

чество и плотность дентинных кана-

льцев. Диаметр и объем последних

зависят от возраста человека.

В дентине происходят выраженные

обменные процессы, что обусловлено

его составом и структурой. В первую

очередь это относится к белку денти-

на. Известно, что молекула коллагена

способна к обновлению аминокис-

лотного состава. Наличие дентинных

канальцев и циркулирующей в них

дентин ной жидкости создает необхо-

димые условия для обмена органиче-

ских и неорганических веществ. Кли-

ническим подтверждением наличия

обменных процессов является изме-

нение структуры и состава дентина

при воздействии различных факторов

на твердые ткани зуба: хронической

механической травмы, химических,

возрастных изменений и др. Гистоло-

гически установлено, что внутренние

отделы околопульпарного дентина

(предентина) коронки зуба имеют

нервные окончания, которые являют-

ся чувствительными, а возможно, и

эфферентными.

Дентин образуется на протяжении

всей жизни зуба. Возникающий в

процессе развития зуба дентин назы-

вают первичным дентином. На протя-

жении жизни человека в результате

физиологической деятельности пуль-

пы происходит отложение вторичного

дентина, который по своему строе-

нию мало чем отличается от дентина,

образованного в процессе формиро-

вания зуба. Третичный дентин образу-

ется вследствие раздражения (напри-

мер, стирания, эрозии, кариеса) как

защитный барьер. В таком дентине

дентинные канальцы извилисты, рас-

положены по сравнению с нормаль-

ным дентином хаотично (поэтому его

принято называть «иррегулярным»,

или третичным). В случаях, когда па-

тологический процесс быстро про-

грессирует, в иррегулярном дентине

канальцы могут полностью отсутст-

вовать (рис. 3.27).

Различают участки интерглобуляр-

ного дентина, когда дентинные ка-

нальцы не имеют перитубулярного

дентина. Возможно, речь идет об об-

разовании нерегулярных минерализо-

ванных участков дентина.

66

Цемент (cementum). Цементом на-

зывается твердая ткань, покрываю-

щая поверхность корня зуба, вер-

хушку корня, а в многокорневых зу-

бах и область фуркации. Она состоит

из 68 % неорганических и 32 % орга-

нических веществ. Это менее мине-

рализованная твердая ткань зуба.

Соединение эмали и дентина не все-

гда имеет единую конфигурацию. В

30 % случаев эмаль и цемент грани-

чат непосредственно, а в 10 % отме-

чают наличие незначительного сво-

бодного участка дентина. У 60 % зу-

бов цемент наслаивается на прише-

ечную эмаль.

Основное вещество цемента, про-

питанное солями кальция, прониза-

но коллагеновыми волокнами, кото-

рые соединяются с такими же волок-

нами костной ткани альвеолы. Поч-

ти по всей поверхности корня зуба

расположен бесклеточный цемент,

содержащий лишь многочисленные

коллагеновые фибриллы однородной

минерализации, расположенные поч-

ти перпендикулярно к поверхности

дентина, которые являются прикреп-

ленными волокнами (волокна Шар-

пея). Верхушку корня, а в многокор-

невых и область бифуркации покры-

вает клеточный цемент. В лакунах

цемента содержатся цементоциты —

зрелые клетки цемента зуба. Цемент

образуется и наслаивается на протя-

жении всей жизни. При определен-

ных условиях цементообразование

может превысить физиологические

потребности: при хроническом вос-

палении в периапикальных тканях,

перегрузке зубов ортопедическими

конструкциями.

В отличие от кости цемент не име-

ет кровеносных сосудов.

Функция эмали зуба. Эмаль защи-

щает дентин и пульпу от внешних ме-

ханических, химических и темпера-

турных раздражителей. Только в про-

цессе эволюции была сформирована

такая ткань. Благодаря этому зуб осу-

ществляет свое назначение — отку-

сывание и измельчение пищи. Во

время жевания зубы человека выдер-

Рис. 3.28. Проникновение радиоактив-

ного кальция в эмаль зуба после дейст-

вия кислоты. Авторадиограмма,

а — контрольный зуб; б — после 30-минут-

ной аппликации молочной кислоты (рН

4,5).

живают значительное давление. При

сокращении жевательной мускулату-

ры давление на зубы достигает 130 кг.

Выдержать такое давление ткани зуба

могут только при значительной твер-

дости, что достигается благодаря бо-

льшой минерализации. Эмаль лише-

на способности реагировать на вся-

кого рода раздражители и восстанав-

ливать утраченную часть ткани. В то

же время может сохраняться посто-

янство состава эмали в течение всей

жизни человека. Этому способствует

такое сохранившееся свойство эмали,

как проницаемость — способность

пропускать воду и растворенные в

ней ионы ряда веществ.

Явление проницаемости эмали

зуба осуществляется благодаря тому,

что эмаль функционирует как «моле-

кулярное сито», а эмалевая жидкость

служит переносчиком молекул и

ионов. В этом заключается главная

причина созревания эмали зубов по-

сле прорезывания. В настоящее вре-

мя проницаемость эмали изучена до-

вольно подробно, что позволило пе-

ресмотреть ряд ранее существовав-

ших представлений. Ранее считали,

что вещества поступают в эмаль по

пути пульпа — дентин — эмаль. В на-

стоящее время не только установлена

возможность поступления веществ в

эмаль из слюны, но и доказано, что

этот путь является основным. Эмаль

67

проницаема в обоих направлениях: от

поверхности к дентину и пульпе и от

пульпы к дентину и поверхности эма-

ли; при этом вода (эмалевая жид-

кость) проходит со стороны малой

молекулярной концентрации в сторо-

ну высокой, а молекулы и диссоции-

рованные ионы — со стороны высо-

кой концентрации в сторону низкой

концентрации.

В эмаль и дентин зуба из слюны

проникают многие неорганические и

органические вещества. Так, при на-

несении на поверхность интактной

эмали раствора радиоактивного каль-

ция (

45

Са) он уже через 20 мин обна-

руживался в поверхностном слое.

При более длительном контакте рас-

твора с зубом

45

Са проникал на всю

глубину эмали до дентиноэмалевого

соединения (рис. 3.28). После внут-

ривенного введения или аппликации

раствора Na

2

H

32

P0

4

на поверхность

зуба животного радиоактивный фос-

фор определялся в дентине и эмали.

Установлено, что в эмаль зуба из

слюны проникают многие неоргани-

ческие ионы, причем некоторые из

них обладают высокой степенью про-

ницаемости.

Проведенные исследования по

проникновению кальция и фосфора в

эмаль зуба из слюны послужили тео-

ретической предпосылкой для разра-

ботки метода реминерализации эма-

ли, применяемого в настоящее время

с целью профилактики и лечения на

ранней стадии кариеса.

При помощи радиоактивных изо-

топов установлено также проникно-

вение в эмаль и даже в дентин ами-

нокислот, витаминов, токсинов через

2 ч после нанесения их на неповреж-

денную поверхность зубов собаки.

Изучение некоторых закономерно-

стей этого важного для эмали явле-

ния показало, что проницаемость мо-

жет изменяться под воздействием

ряда факторов. В значительной сте-

пени проницаемость зависит от про-

никающего агента. Так, лучше про-

никают одновалентные ионы, чем

двухвалентные. Большое значение

имеют заряд иона, рН среды, актив-

ность ферментов и др. Наряду с этим

проницаемость зависит и от структу-

ры эмали. Так, проницаемость эмали

постоянных зубов человека снижает-

ся с возрастом. Электрофорез, ульт-

развуковые волны, низкое значение

рН усиливают проницаемость эмали.

Фермент гиалуронидаза, количество

которой в полости рта увеличивается

при наличии микроорганизмов, в

значительной степени усиливает про-

ницаемость эмали. Особо следует от-

метить увеличение проницаемости

эмали под зубным налетом. Выра-

женное изменение проницаемости

эмали наблюдается, если к зубному

налету имеет доступ сахароза.

Большое значение придается изу-

чению распространения ионов фтора

в эмали. Установлено, что после об-

работки поверхности эмали раство-

ром фторида натрия проницаемость

эмали резко снижается. Этот фактор

имеет большое значение для клини-

ческой практики, так как определяет

последовательность обработки зуба в

процессе реминерализующей тера-

пии.

Механизм и пути проницаемости

эмали. Следует отметить наличие в

эмали системы мельчайших про-

странств, в которые могут проникать

небольшие молекулы.

Большинство исследователей счи-

тают, что основным условием про-

никновения в эмаль зуба различных

ионов и анионов является разность

осмотического давления межклеточ-

ной жидкости пульпы и ротовой жид-

кости на поверхности зуба. Слюна

значительно богаче фосфатами,

ионами кальция и другими ионами,

чем интерстициальные жидкости

(эмалевая жидкость), поэтому ионы

перемещаются из слюны в эмаль

зуба.

Органические вещества проникают

с поверхности эмали в глубокие слои

по структурам, содержащим большое

количество органического вещества

(ламеллы, веретена и др.). В экспери-

менте обнаружено проникновение

68

органических веществ в эмаль только

из слюны. Аминокислоты, витамины

со стороны дентина в эмаль не про-

ходят.

Важную роль в обеспечении про-

ницаемости играет слюна — среда, в

которой постоянно находится зуб,

так как проникновение веществ в

эмаль возможно только при наличии

жидкой среды, при условии растворе-

ния веществ. Смачивание поверхно-

сти зуба слюной обусловливает фи-

зиологическое состояние твердых

тканей зуба (в частности, эмали), при

котором поддерживается постоянство

состава этой ткани и осуществляется

выполнение ее основной функции —

защиты подлежащих тканей от внеш-

них раздражителей.

Созревание эмали зуба. После про-

резывания зубов пористость и неод-

нородность эмали исчезают в резуль-

тате ее созревания. В эмали после

прорезывания зуба происходит на-

копление кальция и фосфора, наибо-

лее активно в первый год, когда каль-

ций и фосфор накапливаются во всех

слоях различных зон эмали. В даль-

нейшем резко замедляется накопле-

ние фосфора, а после 3 лет — каль-

ция. Важным является тот факт, что у

пожилых людей зубы более устойчи-

вы к действию деминерализующих

растворов. С возрастом минеральный

состав и структура эмали и дентина

изменяются за счет поступления раз-

личных веществ из слюны.

Установлена обратная зависимость

между содержанием кальция и фос-

фора в эмали и частотой развития ка-

риеса. Поверхность зуба, эмаль кото-

рого содержит больше кальция и

фосфора, значительно реже поража-

ется кариесом, чем поверхность зуба

с меньшим количеством этих веществ

в эмали.

Важная роль в созревании эмали

принадлежит фтору, количество ко-

торого после прорезывания зуба по-

степенно увеличивается. Добавочное

введение фтора снижает раствори-

мость эмали и повышает ее твер-

дость. К другим микроэлементам,

влияющим на созревание эмали, от-

носятся ванадий, молибден и строн-

ций.

Механизм созревания эмали изу-

чен недостаточно. Считают, что про-

исходят изменения в кристалличе-

ской решетке, уменьшается объем

микропространств в эмали, что при-

водит к увеличению ее плотности.

Данные о созревании эмали имеют

большое значение в профилактике

кариеса, так как по ним можно опре-

делить оптимальные сроки проведе-

ния обработки реминерализующими

препаратами. При недостатке фтора в

питьевой воде именно в период со-

зревания эмали необходимо дополни-

тельное введение фтора не только

внутрь, но и местно, что может быть

осуществлено полосканием фторсо-

держащими растворами, чисткой зу-

бов фторсодержащими пастами и

другими способами.

3.4. Микрофлора полости рта

Полость рта служит воротами для

проникновения микрофлоры еще в

родовых путях (до рождения орга-

низм ребенка стерилен), а в дальней-

шем, на протяжении жизни, остается

главным путем проникновения мик-

роорганизмов из внешней среды с

пищевыми продуктами и водой, есте-

ственным резервуаром для их разви-

тия. Из всех факторов, определяю-

щих природу и состав микрофлоры

полости рта, решающим является

слюна. Относительное постоянство

температуры, влажности, наличие

большого количества питательных

субстратов — пищевых остатков, эпи-

телиальных клеток, компонентов

слюны (минеральные вещества, бел-

ки, углеводы, витамины, пурины, пи-

римидины и др.) создают в полости

рта идеальные условия для размноже-

ния многих видов резидентной мик-

рофлоры. В настоящее время около

30 микробных видов описаны как ре-

зиденты полости рта. Постоянство

микрофлоры полости рта также опре-

деляется антагонистическим действи-

69

ем одних микроорганизмов на другие

в составе микробиоценоза, бактери-

цидными свойствами секрета слюны.

Микрофлора различных участков по-

лости рта разнообразна и изменяется

с возрастом. Для гладких поверхно-

стей слизистой оболочки рта (небо,

щеки, десны) характерны стрепто-

кокки; вибрионы и фузоспирохетный

комплекс связаны с поверхностями

зубов. Формирование микробиоцено-

за полости рта представляет собой

многоступенчатый процесс. К концу

1-й недели жизни из полости рта вы-

севают Veillonella alcalescens, с 5-го

месяца появляются фузобактерии и

Candida albicans, в возрасте 3—7 лет —

микробы-антагонисты (микрококки

и стрептококки); при появлении зу-

бов в полости рта высевают анаэроб-

ные вибрионы и Spir. sputigenum, что

обусловлено наличием зубных альве-

ол и крипт, создающих аэробные

условия для размножения этих бакте-

рий. При частичной и полной аден-

тии у пожилых людей отмечается

сдвиг микрофлоры к более аэробному

типу. Характерным для «зубного» пе-

риода жизни является содержание в

полости рта лактобацилл и Candida

albicans, что отмечается даже при на-

личии искусственных зубов.

Формирование микробиоценоза

полости рта представляет собой мно-

гоступенчатый процесс. Колонизация

полости рта микроорганизмами зави-

сит от их способности к адгезии

прежде всего к эмали и эпителию.

Однако даже близкородственные

микроорганизмы нередко обладают

принципиально разными адгезивны-

ми свойствами: так, Str. mutans обла-

дает высокой адгезией к эмали зуба, а

Str. salivarius — к сосочковой поверх-

ности языка и эпителию слизистой

оболочки рта.

Количество бактерий в ротовой

жидкости колеблется от 43 млн до

5,5 млрд в 1 мл; в зубном налете и

десневой борозде их почти в 100 раз

больше — примерно 200 млрд на 1 г

пробы, в которой около 80 % воды.

Эти показатели находятся в прямой

зависимости от состояния местного

иммунитета, количества и состава

слюны, диеты, гигиенических меро-

приятий, возраста, количества зубов,

наличия кариозных полостей, состоя-

ния тканей пародонта и др.

Наиболее типичными из многочис-

ленной группы кокков являются

«слюнные стрептококки» (Str. salivari-

us). К данному виду микрофлоры

принадлежит 306 из 409 штаммов

стрептококков, выделенных из слю-

ны. Кроме сапрофитных видов кок-

ков, из полости рта высеваются

сс-стрептококки и коагулазоположи-

тельные стафилококки. Стрептокок-

ки являются основными обитателями

полости рта. Большинство стрепто-

кокков — факультативные анаэробы,

но встречаются и облигатные анаэро-

бы (иептококки). Обладая значитель-

ной ферментативной активностью,

стрептококки сбраживают углеводы

по типу молочнокислого брожения с

образованием значительного количе-

ства молочной кислоты и некоторых

других органических кислот. Кисло-

ты, образующиеся в результате фер-

ментативной активности стрептокок-

ков, подавляют рост некоторых гни-

лостных микроорганизмов, попадаю-

щих в полость рта из внешней среды.

В зубном налете и на деснах здоро-

вых людей присутствуют также ста-

филококки — Staph, epidcrmidis, од-

нако у некоторых людей в полости

рта могут обнаруживаться и Staph,

aureus.

Энтерококки (стрептококки груп-

пы D) рассматриваются как постоян-

ные обитатели полости рта. Их выде-

ляют лишь у 6—8 % здоровых людей.

Среди лактобактерий полости рта

основными видами являются L. aci-

dophylys, L. salivarius, многочислен-

ные типы L. fermenti и L. casei.

Лептотрихии относятся к семейст-

ву молочнокислых бактерий и явля-

ются возбудителями гомофермента-

тивного молочнокислого брожения.

Это строгие анаэробы.

Из слюны здоровых людей иногда

высевают вибрионы, спирохеты, гри-

70