Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова Л.Ю. Терапевтическая стоматология

Подождите немного. Документ загружается.

слизистая оболочка подвижна. Учас-

ток десны между подвижной и непо-

движной частями называется переход-

ной складкой. Краевая часть десны,

заполняя промежутки между зубами,

образует десневые (межзубные) сосоч-

ки. Десна покрыта многослойным

плоским эпителием. Эпителий альве-

олярного отростка краевой части дес-

ны имеет признаки ороговения. Же-

лез в десне не обнаружено. Анатоми-

чески в десне выделяют 3 участка:

десневые (межзубные) сосочки, мар-

гинальную (краевую) десну и альвео-

лярную (прикрепленную) десну.

Твердое небо (palatum durum) со-

стоит из костной основы и покрыва-

ющей ее слизистой оболочки. В пе-

реднем отделе твердого неба симмет-

рично расположены 3—4 поперечные

складки слизистой оболочки. Впере-

ди них по средней линии в направле-

нии шеек центральных резцов имеет-

ся утолщение слизистой оболочки —

резцовый сосочек. В области небного

шва выступает продольное костное

возвышение — небный валик (торус).

Слизистая оболочка переднего от-

дела твердого неба, как и десен, не-

подвижна, так как не имеет подсли-

зистой основы.

В заднебоковых участках твердого

неба в подслизистой основе располо-

жено большое скопление жировой и

лимфоидной тканей. Слизистая обо-

лочка заднебоковых участков твердо-

го неба покрыта эпителием, имею-

щим тенденцию к ороговению.

На границе с мягким небом, по бо-

кам от шва неба, имеются симмет-

ричные щелевидные углубления (неб-

ные ямки), в которые открываются

выводные протоки слизистых слюн-

ных желез.

Мягкое небо (palatum molle) пред-

ставляет собой мышечную пластинку,

покрытую слизистой оболочкой. По-

верхность мягкого неба, обращенная

к носоглотке, выстлана многорядным

мерцательным эпителием. Выступ

мягкого неба по средней линии назы-

вается язычковым (небным). По сто-

ронам от мягкого неба имеются две

дужки — небно-язычная и небно-гло-

точная, между которыми расположе-

ны скопления лимфоидной ткани —

небная миндалина.

В подслизистой основе мягкого

неба залегает большое количество

слизистых слюнных желез.

Дно полости рта покрыто слизи-

стой оболочкой, которая в подъязыч-

ной области образует ряд складок.

Эпителий в норме не ороговевает.

В переднем отделе по средней линии

от дна полости рта к нижней поверх-

ности языка идет складка — уздечка

языка. По сторонам от уздечки име-

ются небольшие возвышения, на вер-

шинах которых открываются вывод-

ные протоки поднижнечелюстной и

подъязычной желез.

Язык (lingua) — мышечный орган,

участвующий в механической перера-

ботке пищи, акте глотания, восприя-

тии вкуса, формировании речи. Он

состоит из мышечной ткани и рых-

лой соединительной ткани с сосуда-

ми, нервами, жировыми включения-

ми. Спинка языка разделена бороз-

дой, состоящей из плотной соедини-

тельной ткани.

Язык образован преимущественно

поперечнополосатыми мышцами, во-

локна которых собраны в пучки, пе-

реплетающиеся друг с другом и рас-

полагающиеся в трех взаимно пер-

пендикулярных плоскостях. Большое

число мышц обеспечивает всю пол-

ноту разнообразных движений орга-

на. Все мышцы иннервируются подъ-

язычным нервом.

Слизистая оболочка нижней по-

верхности языка равномерно тонкая

и гладкая, а на верхней поверхности

она имеет характерные особенности.

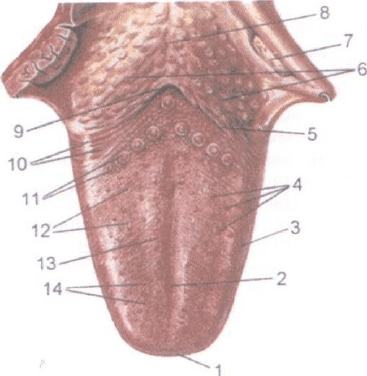

На дорсальной поверхности слизи-

стой оболочки (рис. 3.3) выделяют

две части: 1) передние две трети (ро-

товая часть), соответствующие телу

языка, и 2) заднюю треть (глоточная

часть), соответствующую корню язы-

ка. Эти части отделяются друг от дру-

га бороздой в виде буквы К, которая

называется пограничной бороздой и

располагается на верхней поверхно-

31

Рис. 3.3. Язык.

I — верхушка языка; 2 — срединная бороз-

да; 3,10 — листовидный сосочек; 4 — грибо-

видный сосочек; 5 — пограничная борозда;

6 — язычная миндалина; 7 — небная минда-

лина; 8 — корень языка; 9 — слепое отвер-

стие; 11 — желобоватый сосочек; 12 — ко-

нический сосочек; 13 — спинка языка; 14 —

нитевидный сосочек.

сти в поперечном направлении, сразу

же кпереди от желобоватых сосочков.

Эпителий языка имеет разное

строение на дорсальной, вентральной

и боковых поверхностях. Наиболее

толстый эпителий на дорсальной по-

верхности.

В тканевых структурах языка

встречаются тучные клетки (там, где

эпителий ороговевает). Они содержат

гепарин, гистамин, серотонин, актив-

ные гидролитические ферменты,

принимают участие в образовании

основного вещества соединительной

ткани, участвуют в ее обменных про-

цессах и регуляции проницаемости

сосудистых стенок.

В слизистой оболочке дна полости

рта, вентральной и боковых поверх-

ностей языка, в области лимфоэпите-

лиального глоточного кольца, в языч-

ке, задней стенке глотки обнаружива-

ется наибольшее количество лимфо-

идных элементов. Количество их на

дорсальной поверхности языка и ще-

ках наименьшее.

Соединительнотканные структуры

языка переходят в межмышечную сое-

динительную ткань, содержащую бо-

льшое количество жировых клеток. В

языке выявляется большое количество

коллагеновых волокон. В передней

части дорсальной поверхности языка

малые слюнные железы отсутствуют.

Строение слизистой оболочки язы-

ка неодинаково в различных участ-

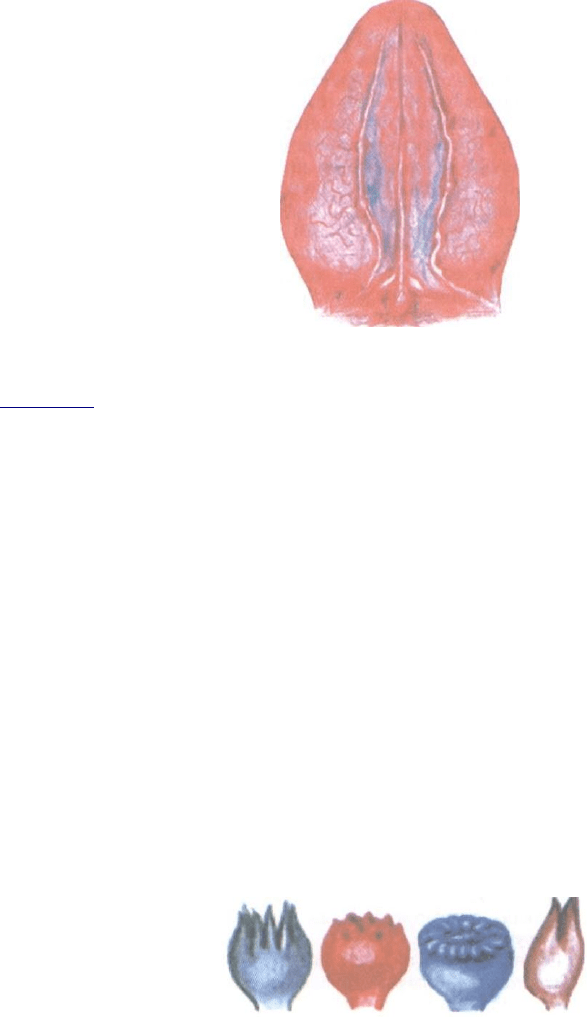

ках. Вентральная поверхность покры-

та многослойным плоским неорого-

вевающим эпителием, в него вдается

собственная пластинка. Подслизи-

стая основа прилежит к мышцам. На

поверхности слизистой оболочки в

этой зоне располагаются сосочковые

образования, представляющие собой

солитарные фолликулы и агрегаты

лимфоидной ткани. По структуре они

сходны с глоточными миндалинами.

Слизистая оболочка языка плотно

сращена с межмышечной соедини-

тельной тканью, подслизистый слой

отсутствует. Спинка языка покрыта

неравномерно ороговевающим мно-

гослойным плоским эпителием, сли-

зистая оболочка здесь утолщенная и

шероховатая. Собственный слой сли-

зистой оболочки образует высокие

выступы, покрытые эпителием, — со-

сочки языка. Слизистая оболочка

нижней поверхности языка очень

тонкая, через нее просвечивают

язычные вены, сосочки на ней отсут-

ствуют (рис. 3.4). При переходе сли-

зистой оболочки дна полости рта на

нижнюю поверхность языка образу-

ется вертикальная складка (уздечка

языка). В участке прикрепления уз-

дечки к языку находится небольшое

возвышение, на котором открывают-

ся протоки поднижнечелюстной и

подъязычной слюнных желез. По бо-

кам от уздечки и спереди от вывод-

ных протоков имеется бахромчатая

полоска, в которой заключены эле-

менты лимфоидной ткани.

Собственный слой состоит из рых-

лой волокнистой соединительной тка-

ни с беспорядочным расположением

32

поперечнополосатых мышечных воло-

кон в трех взаимно перпендикуляр-

ных направлениях. Концы волокон

прикрепляются к собственной плас-

тинке. Среди мышечных волокон об-

наруживаются небольшие скопления

малых слюнных желез смешанного

типа с небольшими секреторными от-

делами, выстланные однослойным ку-

бическим эпителием, с округлыми яд-

рами. Выводные протоки их также не-

большие, выстланы однорядным

призматическим эпителием.

На спинке языка и его боковых по-

верхностях располагается 4 вида со-

сочков: нитевидные, грибовидные,

желобоватые и листовидные. Допол-

нительно выделяют конусовидные

(papillae conicae) и чечевицевидные

сосочки (papillae lentiform.es) (см. рис.

3.3).

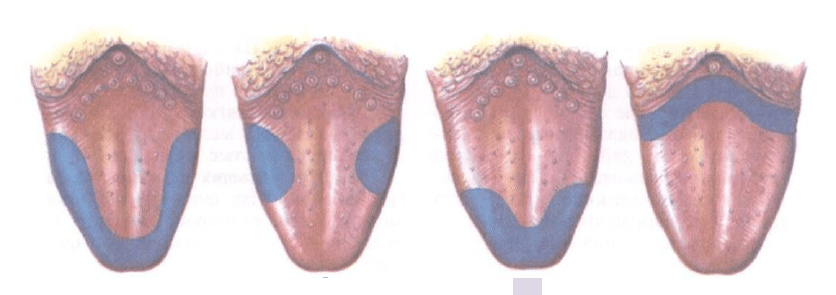

Нитевидные сосочки (papillae filifor-

mes) наиболее многочисленные (до

500 на 1 см

2

). Они плотно прилегают

друг к другу, поэтому поверхность

языка имеет бархатистый вид. Эти

сосочки играют роль органов осяза-

ния и выполняют механическую

функцию. В состав сосочков входят

собственная пластинка и эпителий.

Каждый такой сосочек состоит из

первичного сосочка, образованного

собственной пластинкой, от которого

отходят более мелкие вторичные со-

сочки собственной пластинки. Пер-

вичный сосочек покрыт эпителием,

который прикрывает и каждый вто-

ричный сосочек (рис. 3.5, а). Участки

эпителия, покрывающего вторичные

сосочки, по структуре напоминают

нити, что оправдывает название «ни-

тевидные сосочки». Нити на верхуш-

ке сосочка расщеплены в виде гре-

бешка. Эти участки состоят из веще-

ства, сходного с роговым.

Нитевидные сосочки многочислен-

ны и расположены на дорсальной по-

верхности языка в поперечном на-

правлении параллельными рядами. В

области корня языка эти ряды ните-

видных сосочков повторяют рисунок

пограничной борозды, отделяющей

тело языка от его корня.

Рис. 3.4. Вентральная поверхность язы-

ка (схема).

Эпителий, покрывающий нитевид-

ные сосочки, ороговевает. Слущива-

ние поверхностного слоя эпителия

нитевидных сосочков является выра-

жением физиологического процесса

регенерации. При нарушении функ-

ции органов пищеварения, общих

воспалительных, особенно инфекци-

онных, заболеваниях отторжение по-

верхностного слоя эпителия нитевид-

ных сосочков замедляется, язык ста-

новится обложенным. Аналогичная

картина наблюдается и в условиях ги-

подинамии языка.

Конусовидные сосочки представляют

собой особый тип нитевидных сосоч-

ков, отличающихся анатомическим

строением верхушки: они не имеют

«гребешка», вместо него нерасщеп-

3 Зек. 5491. Ю. М. Мпкгимовг.кии

33

Рис. 3.5. Сосочки языка.

а — нитевидные; б — грибовидные; в — же-

лобоватые; г — листовидные.

а б в г

ленная коническая верхушка, кончи-

ком изогнутая назад.

Грибовидных сосочков (papillae fun-

giformes) меньше, чем нитевидных.

Они беспорядочно разбросаны среди

нитевидных (рис. 3.5, б); имеют

узкое основание и расширенную

вершину. В области эпителия верши-

ны сосочка располагаются вкусовые

луковицы. Наибольшее количество

их на верхушке языка. Каждый гри-

бовидный сосочек образован собст-

венной пластинкой и называется

первичным сосочком, от которого в

покровный эпителий вдается вторич-

ный сосочек, однако поверхность их

эпителия не повторяет контуров вто-

ричных сосочков в собственной пла-

стинке, как это наблюдается в ните-

видных сосочках. Поэтому вторич-

ные сосочки собственной пластинки

подводят капилляры близко к по-

верхности эпителия. Покровный

эпителий этих сосочков сравнитель-

но прозрачный, так как не орогове-

вает. За счет этого кровь в сосудах,

проходящих в высоких вторичных

сосочках, просвечивается, придавая

им прижизненно красный цвет.

В норме грибовидные сосочки

бледно-розового цвета и не выделя-

ются выше уровня нитевидных со-

сочков, при патологии — ярко-крас-

ные, гиперплазированиые; грибовид-

ные сосочки могут являться инициа-

льными в развитии эрозий и язв на

языке. При системных нарушениях

за счет повреждений этих сосочков

нередко отмечается потеря вкусовой

чувствительности. Возможно, они

взаимосвязаны с эндокринной систе-

мой. В толще самих сосочков опре-

деляется большое количество телец

Меркеля, ответственных за сенсор-

ную функцию.

Очень похожи на грибовидные че-

чевицевидные сосочки, представляю-

щие собой широкие плоские шляп-

ки на очень короткой ножке. Функ-

ция их не изучена; предполагают,

что они играют определенную роль

в формировании вкусовых ощуще-

ний.

Желобоватые сосочки (papillae valla-

tae) являются органами вкуса. В ко-

личестве 8—15 они располагаются на

границе между корнем и телом язы-

ка, близко друг от друга, вдоль погра-

ничной борозды, и не выступают над

поверхностью слизистой оболочки.

Валик — утолщение слизистой обо-

лочки, окружающее каждый сосочек,

отделяется от сосочка глубокой бо-

роздой. Желобок заполнен жидко-

стью и очищается от различных час-

тиц за счет активности серозных эб-

неровских желез, расположенных

глубже сосочка, которые посредством

протоков открываются на дне «рови-

ка». Каждый желобоватый сосочек

состоит из центрально расположен-

ного первичного сосочка (образован

собственной пластинкой слизистой

оболочки). Вторичные сосочки собст-

венной пластинки выпячиваются из

нее, вдаваясь в многослойный плос-

кий эпителий, покрывающий всю по-

верхность сосочка. Желобоватые со-

сочки в участках своего прикрепле-

ния уже, чем на свободной поверхно-

сти, и напоминают по форме грибо-

видные сосочки. В эпителии сосочка

находится вкусовая почка (луковица),

содержащая большое количество аце-

тилхолинэстеразы и кислой фосфата-

зы (рис. 3.5, в).

Листовидные сосочки (papillae folia-

tae) в виде 3—8 параллельных скла-

док длиной 2—5 мм располагаются в

основании боковой поверхности язы-

ка (рис. 3.5, г). Они разделены щеля-

ми, в которые открываются протоки

белковых желез. Волокнистая соеди-

нительная ткань образует основу лис-

товидных сосочков языка — вторич-

ные выпячивания, проникающие в

эпителий. В эпителии сосочков выяв-

ляются овальные вкусовые почки,

прилежащие своим основанием к ба-

зальной мембране и доходящие вер-

шинами до поверхности эпителия. От

базальной мембраны их отделяет 2—3

ряда плоских эпителиальных клеток.

В области верхушки языка имеются

смешанные слизистые железы, кото-

рые несколькими выводными прото-

34

ками открываются на нижней по-

верхности языка.

Кровоснабжение и иннервация. Ва-

скуляризация органов полости рта

происходит через наружную сонную

артерию и ее ветвь — внутреннюю

челюстную артерию, от которой в

свою очередь отходит ряд ветвей,

кровоснабжающих челюсти, зубы и

слизистую оболочку. На нижней че-

люсти нижняя альвеолярная артерия

образует прободающие ветви, питаю-

щие периодонт и десну. Артерия

щечной мышцы питает мышцы, сли-

зистую оболочку преддверия рта и

десны верхней челюсти. Десна в об-

ласти верхних моляров кровоснабжа-

ется задней верхней альвеолярной ар-

терией. Подглазничной артерией

кровь доставляется в участки десны в

области премоляров и передних зу-

бов. Ветви нисходящей небной арте-

рии питают слизистую оболочку

неба. Вены, сопровождающие арте-

рии, впадают во внутреннюю ярем-

ную вену.

Лимфа оттекает от зубов в регио-

нарные лимфатические узлы.

Мягкие ткани полости рта, в том

числе слизистая оболока, иннервиру-

ются так же, как челюсти и зубы, —

второй и третьей ветвями тройнично-

го нерва (п. maxillaris, п. mandibula-

ris). От них отходят ветви, образую-

щие зубные сплетения, отдающие

ветви к пульпе зубов, периодонту и

десне. От основного небного узла от-

ходят носонебный и небные нервы,

иннервирующие слизистую оболочку

неба. В иннервации слизистой обо-

лочки щеки и десны принимает учас-

тие щечный нерв, слизистую оболоч-

ку дна полости рта и К языка иннер-

вирует язычный нерв (ветви пере-

шейка зева, язычные). Языкоглоточ-

ный нерв вместе с язычной ветвью

блуждающего нерва иннервирует сли-

зистую оболочку корня языка.

С возрастом в строении слизистой

оболочки рта наблюдается ряд изме-

нений.

Старение слизистой оболочки с воз-

растом представляет собой процесс,

обусловленный атеросклеротически-

ми изменениями, прогрессирующей

облитерацией капилляров и редук-

цией клеточного обмена. Слизистая

оболочка с возрастом истончается,

становится более бледной. Признака-

ми дезорганизации эпителия являют-

ся появление эпителиальных «жемчу-

жин», нарушение целостности база-

льной мембраны, врастание эпителия

в виде тяжей в соединительную ткань

слизистой оболочки. У людей старше

60 лет увеличивается число жировых

клеток, уменьшается количество кле-

точных форм, эластических волокон,

наблюдаются разрыхление пучков

коллагеновых волокон и накопление

основного вещества.

Покровный эпителий языка истон-

чается на боковой поверхности в бо-

льшей степени, чем на нижней. От-

мечаются уменьшение количества

кровеносных сосудов, клеточных эле-

ментов, лимфогистиоцитарных ин-

фильтратов и атрофия нитевидных

сосочков языка. Листовидные сосоч-

ки на отдельных участках высокие и

редкие. Процессы частичной дегене-

рации и атрофии обнаруживаются и в

мышечных волокнах языка. Грибо-

видные и листовидные сосочки языка

нередко являются зонами риска в

развитии рецидивирующих афтозных

высыпаний, что объясняется их сход-

ством с железистыми и лимфоидны-

ми образованиями. Иногда на месте

сосочков при их повреждении разви-

ваются глубокие рубцующиеся изъяз-

вления.

Наряду со склерозом соединитель-

ной ткани имеет место атрофия

слюнных желез. У лиц пожилого и

старческого возраста часть белковых

желез перестает выделять белковый

секрет и начинает выделять секрет,

богатый кислыми и нейтральными

мукополисахаридами. Некоторые

клетки желез атрофируются, увеличи-

вается прослойка соединительной

ткани, в большом количестве появля-

ются жировые клетки. Характерно

снижение чувствительности и так-

тильных ощущений.

3"

35

У пациентов преклонного возраста

чаще всего встречаются изменения

слизистой оболочки рта, проявляю-

щиеся в виде очагов с беловатыми

пятнами. Наиболее часто диагности-

руются плоский лишай (атрофиче-

ская или пузырчатая форма), протез-

ный кандидоз (у 10 % пользующихся

протезами) или хронический гипер-

пластический кандидоз, географиче-

ский язык и лейкоплакия.

3.1.2. Функции слизистой оболочки

рта

Слизистая оболочка рта в силу анато-

мо-гистологических особенностей

выполняет ряд функций: защитную,

пластическую, чувствительную, вса-

сывающую.

Защитная функция. Данная функ-

ция слизистой оболочки рта обуслов-

ливается различными факторами, как

анатомическими, так и функциональ-

ными. К ним относятся неравномер-

ность ороговения, митотическая ак-

тивность клеток эпителия и повы-

шенная способность к регенерации,

активность обменных процессов, на-

копление гликогена, наличие боль-

шого количества клеточных элемен-

тов в собственно пластинке слизи-

стой оболочки и миграция лейкоци-

тов в полость рта, бактерицидное

действие компонентов слюны, сине-

ргизм и антагонизм микробной фло-

ры, избирательная всасывающая спо-

собность и физическая прочность

слизистой оболочки и др. Так, в про-

цессе десквамации эпителия с по-

верхности слизистой оболочки удаля-

ются микроорганизмы и продукты их

жизнедеятельности. Слизистая обо-

лочка рта осуществляет барьерную

функцию по отношению к микроор-

ганизмам и вирусам, за исключением

возбудителей туляремии и ящура.

Важную роль в реакции защитной

функции играют лейкоциты, прони-

кающие в полость рта через эпителий

зубодесневого прикрепления (деенс-

вой борозды). В норме в 1 мл слюны

содержится 4000 лейкоцитов. При за-

болеваниях слизистой оболочки рта

(гингивит, стоматит) количество лей-

коцитов в ротовой жидкости резко

увеличивается.

Научные исследования последних

лет позволили расшифровать белко-

вую структуру, способную оказывать

бактериостатическое действие, рас-

щепляя протеогликаны бактериаль-

ной стенки. Эта белковая структура

представлена набором аминокислот

(лизин, аргинин, гистидин), присут-

ствует в тканях млекопитающих, че-

ловека и называется катионным бел-

ком.

Наряду с катионным белком зна-

чительную роль в осуществлении тка-

невого барьера играют нейтральные

гликопротеины, серосодержащие

белки, а также клеточные коопера-

ции, способные надежно защитить

эпителиальные покровы слизистой

оболочки рта.

Указанные особенности слизистой

оболочки рта подвержены закономер-

ным возрастным изменениям.

Пластическая функция. Регенера-

ция эпителия слизистой оболочки рта

отражает ее физиологические особен-

ности. В течение суток слущивается

большое количество клеток плоского

эпителия. Регенерация эпителия про-

исходит в результате митоза клеток

базального и шиповатого слоев. Ско-

рость обновления эпителия определя-

ется по величине митотического ин-

декса (количество митозов на каждую

тысячу эпителиальных клеток), кото-

рый колеблется в зависимости от вре-

мени суток, возраста и др. Темпы об-

новления эпителия слизистой оболоч-

ки превышают скорость обновления

эпидермиса. В возрасте 25—34 лет ми-

тотический индекс равен 0,98, а в

50—78 лет — 1,56, что объясняется

возрастным ослаблением механизмов,

контролирующих процессы клеточной

пролиферации. Это имеет большое

значение при изучении возрастных

особенностей предопухолевых и опу-

холевых процессов в полости рта.

Частое травмирование слизистой

оболочки, воздействие горячей и раз-

36

Рис. 3.6. Вкусовые поля языка.

а — соленое; б — кислое; в — сладкое; г — горькое.

дражающей пищи, курение и другие

патологические факторы постоянно

создают очаги повышенного раздра-

жения и предрасполагают к возник-

новению патологических процессов.

Устранение этих очагов достигается

реактивным повышением процессов

регенерации, а также бактерицидной

способностью слюны. Известно, что

раны в полости рта заживают значи-

тельно быстрее, чем раны кожи. По-

вышенная регенерация слизистой

оболочки происходит вследствие ран-

него появления в ней гликогена, по-

вышенного содержания РНК, а также

накопления кислых мукополисахари-

дов. Быстрое дифференцирование

клеток и более высокая митотическая

активность эпителия слизистой обо-

лочки рта выработались в процессе

филогенеза и являются приспособи-

тельными реакциями.

Чувствительная функция. Чувстви-

тельность слизистой оболочки рта от-

личается от чувствительности других

слизистых оболочек и кожи. В слизи-

стой оболочке рта расположены ре-

цепторы, обеспечивающие вкусовую,

болевую, холодовую, тепловую, так-

тильную, мышечную чувствитель-

ность (рис. 3.6). Вкусовые рецепторы

заложены в основном в сосочках язы-

ка. Тактильная чувствительность наи-

более выражена в красной кайме губ

и особенно в верхушке языка. Боле-

вая чувствительность выражена сла-

бо, несколько лучше она развита на

небных дужках, мягком небе, в пред-

дверии рта. Температурная рецепция

неодинакова на разных участках: на-

пример, на дне полости рта и деснах

она отсутствует. Порог температур-

ной чувствительности слизистой обо-

лочки значительно ниже, чем кожи,

причем холодовая чувствительность

лучше развита, чем тепловая. Эти от-

личия необходимо иметь в виду при

оценке того или иного патологиче-

ского состояния. В зависимости от

того, какие участки слизистой обо-

лочки раздражаются, возникают со-

ответствующие рефлекторные изме-

нения, например характерные реак-

ции сосудов. Так, при раздражении

вкусовых рецепторов сладкими веще-

ствами отмечается расширение сосу-

дов конечностей, горькие вещества

вызывают их сужение.

Слизистая оболочка рта является

также рефлексогенной зоной желез и

мышц пищеварительного тракта. Раз-

дражение вкусовых рецепторов не

только изменяет функцию пищевари-

тельного тракта, но влияет и на со-

став крови, сердечно-сосудистую и

другие системы и функции организ-

ма. Установлено, что процессы моби-

лизации (включение) и демобилиза-

ции (выключение) функциональных

рецепторов обусловлены изменяю-

37

а

б

в

г

щимся состоянием пищеварительно-

го тракта. Натощак вкусовые рецеп-

торы находятся в деятельном состоя-

нии, а сразу после еды почти в поло-

вине проб они оказывались нечувст-

вительными к действию растворов

вкусовых раздражителей. При заболе-

ваниях желудочно-кишечного тракта

происходит нарушение указанных за-

кономерностей. Снижение функцио-

нальной мобильности отмечено при

некоторых заболеваниях языка: деск-

вамативном глоссите, глоссалгии.

Функциональная мобильность может

быть использована в ряде случаев как

тест состояния слизистой оболочки

языка и желудочно-кишечного тракта.

Всасывательная функция. Слизи-

стая оболочка рта обладает всасываю-

щей способностью, которая различна

в разных ее участках и для разных

проникающих веществ. Это свойство

используется для введения некоторых

лекарственных веществ: например,

всасывание валидола происходит луч-

ше всего слизистой оболочкой дна

полости рта. Необходимо учитывать,

что нормальная слизистая оболочка

всасывает лекарственные вещества

быстрее, чем патологически изменен-

ная. Указанные свойства учитывают

при использовании лечебных паст,

эликсиров, ванночек и т.д.

3.2. СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ,

СЛЮНА И РОТОВАЯ

ЖИДКОСТЬ

3.2.1. Слюнные железы

В полость рта открываются выводные

протоки трех пар больших слюнных

желез: околоушной, поднижнечелю-

стной и подъязычной. Кроме того, в

слизистой оболочке рта имеются

многочисленные малые слюнные же-

лезы (glandula salivariae minores). По

топографическому признаку, в соот-

ветствии с их расположением, разли-

чают щечные, губные, язычные, мо-

лярные, небные (твердого и мягкого

неба) слюнные железы. Малые слюн-

ные железы располагаются одиночно

или группами. Их диаметр не превы-

шает 1—5 мм. Наибольшее количест-

во их находится в подслизистом слое

губ, твердого и мягкого неба. По ха-

рактеру секрета железы могут быть

серозные, слизистые и смешанные.

Три пары больших слюнных желез

(glandula salivariae majores), достигая

значительных размеров, выходят за

пределы слизистой оболочки и сохра-

няют связь с полостью рта через свои

выводные протоки. Большие слюн-

ные железы представляют собой

дольчатые образования и легко про-

щупываются со стороны полости рта.

Околоушная железа (glandula раго-

tidea) — самая крупная из слюнных

желез, серозного типа. Она располо-

жена на латеральной стороне лица

спереди и несколько ниже ушной ра-

ковины и проникает также в заниж-

нечелюстную ямку. Железа имеет

дольчатое строение, покрыта фас-

цией, которая замыкает железу в кап-

сулу. Выводной проток железы (ductus

parotideus) 5—6 см длиной открывает-

ся в преддверие рта маленьким отвер-

стием против второго большого ко-

ренного зуба верхней челюсти. Ход

протока крайне вариабелен. Проток

бывает раздвоенным. Околоушная

железа по своему строению является

сложной альвеолярной железой. Ус-

тановлено, что околоушная слюнная

железа — железа внутренней секре-

ции (паротин влияет на минеральный

и белковый обмен). Выявлена гисто-

функциональная связь околоушной

железы с половыми, околощитовид-

ными, щитовидными железами, ги-

пофизом, надпочечниками и др.

Кровоснабжается околоушная же-

леза из прободающих ее сосудов

(a. temporalis superficialis).

Иннервация околоушной слюнной

железы осуществляется за счет чувст-

вительных, симпатических и пара-

симпатических нервов: чувствитель-

ная — ветвями ушно-височного нерва

(третья ветвь V пары), симпатиче-

ская — из наружного сонного сплете-

ния, парасимпатическая — постганг-

лионарными волокнами в составе

38

ушно-височного нерва, отходящими

от ушного узла. Через околоушную

слюнную железу проходит лицевой

нерв.

Поднижнечелюстная железа (glan-

dula submandibularis) смешанного

типа секреции, по строению сложная

альвеолярно-трубчатая, вторая по ве-

личине. Железа имеет дольчатое

строение. Расположена в поднижне-

челюстной ямке и заходит за пределы

заднего края челюстно-подъязычной

мышцы. По заднему краю этой мыш-

цы отросток железы заворачивает на

верхнюю поверхность мышцы; от

него отходит выводной проток (ductus

submandibularis), который открывает-

ся на подъязычном сосочке.

Подъязычная железа (glandula sub-

lingualis) слизистого типа, по строе-

нию сложная альвеолярно-трубчатая.

Расположена поверх челюстно-подъ-

язычной мышцы, на дне полости рта,

между языком и внутренней поверх-

ностью нижней челюсти. Выводные

протоки (ductus sublingualis minores)

некоторых долек (всего 18—20) от-

крываются самостоятельно в полость

рта вдоль подъязычной складки (pli-

cae sublingualis). Большой выводной

проток подъязычной железы (ductus

sublingualis major) идет рядом с про-

током поднижнечелюстной железы и

открывается или одним общим с ним

отверстием, или непосредственно ря-

дом.

Поднижнечелюстная и подъязыч-

ная слюнные железы кровоснабжают-

ся из лицевой и язычной артерий.

Иннервация обеих желез: чувстви-

тельная — язычным нервом (третья

ветвь V пары), парасимпатическая —

лицевым нервом (VII пара) через ба-

рабанную струну и поднижнечелюст-

ной узел; симпатическая — сплетени-

ем вокруг наружной сонной артерии.

3.2.2. Слюна и ротовая жидкость

Слюна (saliva) — секрет слюнных

желез, выделяющийся в полость

рта. В сутки у взрослого человека

выделяется 1500—2000 мл слюны.

Скорость секреции слюны нерав-

номерная и зависит от ряда факто-

ров: возраста (после 55—60 лет слю-

ноотделение замедляется), нервного

возбуждения, пищевого раздражите-

ля. Во время сна слюны выделяется в

8—10 раз меньше, чем в период бодр-

ствования (от 0,5 до 0,05 мл/мин),

а при стимуляции — всего 2,0—2,5

мл/мин. Скорость слюноотделения

влияет на поражение зубов кариесом.

Для стоматологов наибольший ин-

терес представляет ротовая жидкость,

так как она является средой, в кото-

рой постоянно находятся органы и

ткани полости рта.

Ротовая жидкость — биологическая

жидкость, которая, кроме секрета

слюнных желез, включает микро-

флору и продукты их жизнедеятель-

ности, содержимое пародонталь-

ных карманов, десневую жидкость,

десквамированный эпителий, рас-

павшиеся мигрирующие в полость

рта лейкоциты, остатки пищевых

продуктов и т.д. Относительная

плотность ротовой жидкости

1,001-1,017.

Буферная емкость слюны. Это спо-

собность нейтрализовать кислоты и

основания (щелочи), определяющая-

ся гидрокарбонатной, фосфатной и

белковой системами. Слюна задержи-

вает растворение фосфата кальция в

кислой среде при рН 5,0. Стимулиро-

ванная слюна, собранная во время

еды, имеет более высокую буферную

емкость, чем слюна в промежутках

между едой. Буферная емкость слю-

ны увеличивается при употреблении

в пищу белков и овощей и уменьша-

ется при употреблении пищи, бога-

той углеводами, а также у беззубых

людей. Высокая буферная емкость

слюны является фактором, повыша-

ющим резистентность к кариесу.

Концентрация водородных ионов

(рН). Большое внимание к подробно-

му изучению рН ротовой жидкости

обусловлено разработанной Милле-

ром теорией о возникновении карие-

39

са зубов. Концентрация ионов водо-

рода в ротовой жидкости, как и ско-

рость слюноотделения, меняется у

разных людей и в различное время

суток. Многочисленными исследова-

ниями установлено, что в среднем рН

слюны в полости рта в нормальных

условиях колеблется в пределах 6,5—

7,5, т.е. является нейтральным. В

ночное время рН ниже, чем в днев-

ное. После еды рН снижается, а за-

тем повышается. Утром рН сравни-

тельно ниже, чем в середине дня, и

имеет тенденцию к повышению к

17 ч. У одних и тех же людей рН от-

носительно постоянен, однако име-

ются небольшие различия в дневном

рН в различных участках (на разных

зубах и поверхностях) полости рта.

Так, в области верхних зубов средний

уровень рН несколько ниже, чем в

области нижних зубов. Наиболее си-

льным дестабилизирующим рН фак-

тором слюны является кислотопроду-

цирующая активность микрофлоры

полости рта, которая особенно уси-

ливается после приема пищи, богатой

углеводами. «Кислая» реакция рото-

вой жидкости наблюдается очень

редко, хотя локальное снижение

рН — явление закономерное и обу-

словлено жизнедеятельностью мик-

рофлоры зубного налета, кариозных

полостей, осадка слюны.

Состав слюны и ротовой жидкости.

Слюна состоит из 99,0—99,4 % воды

и 1,0—0,6 % растворенных в ней ор-

ганических минеральных веществ. Из

неорганических компонентов в слю-

не содержатся кальциевые соли, фос-

фаты, калиевые и натриевые соеди-

нения, хлориды, гидрокарбонаты,

фториды, роданиты и др. Концентра-

ция кальция и фосфора в слюне име-

ет значительные индивидуальные ко-

лебания (1—2 и 4—6 ммоль/л соот-

ветственно); кальций и фосфор в

основном находятся в связанном с

белками слюны состоянии. Ионная

активность кальция и фосфора в ро-

товой жидкости является показателем

растворимости гидроксил- и фтор-

апатитов. Установлено, что слюна в

физиологических условиях перенасы-

щена по гидроксилапатиту (концент-

рация ионов 10"

7

) и фторапатиту

(10

121

), что позволяет говорить о ней

как о минерализующем растворе.

Пересыщенное состояние слюны в

нормальных условиях не приводит к

отложению минеральных компонен-

тов на поверхностях зуба, свободных

от бляшки. Установлено, что присут-

ствующие в ротовой жидкости про-

лин- и тирозинобогащенные белки

ингибируют спонтанную преципита-

цию из растворов, перенасыщенных

кальцием и фосфором.

Заслуживает внимания тот факт,

что интенсивность растворимости

гидроксилапатита в ротовой жидко-

сти значительно увеличивается при

снижении ее рН. Значение рН, при

котором ротовая жидкость насыщена

эмалевым апатитом, рассматривается

как «критический рН» и в соответст-

вии с расчетами, подтвержденными

клиническими данными, составляет

от 4,5 до 5,5. При рН 4,0—5,0, когда

ротовая жидкость не насыщена как

гидроксилапатитом, так и фторапати-

том, растворение эмали происходит с

поверхности по типу эрозии. В тех

случаях, когда слюна не насыщена

гидроксилапатитом, но пересыщена

фторапатитом, процесс идет по типу

подповерхностной деминерализации,

что характерно для кариеса. Таким

образом, уровень рН определяет ха-

рактер деминерализации эмали.

Содержание кальция в слюне

(1,2 ммоль/л) ниже, а фосфора

(3,2 ммоль/л) — в 2 раза выше, чем в

сыворотке крови. В ротовой жидко-

сти содержится фтор, количество

которого определяется его поступле-

нием в организм.

Органические компоненты рото-

вой жидкости многочисленны. В ней

содержатся белки, синтезируемые как

в слюнных железах, так и вне их. В

слюнных железах синтезируется часть

ферментов: гликопротеиды, амилаза,

муцин, а также иммуноглобулины

класса А. Часть белков слюны имеет

сывороточное происхождение (ами-

40