Лесникова Н.П. Физическая химия. Самостоятельное решение задач по химической термодинамике, электрохимии и кинетике

Подождите немного. Документ загружается.

201

В равновесном состоянии системы, по аналогии с выводами

(3.57), (3.58), (3.59) получим:

.ln

1

)(

,

11

11

11

1

1

1111

xx

x

t

kk

kk

bkak

xK

xa

xb

k

k

xbkxakBkAk

C

(3.65)

Параллельные реакции.

К данному виду реакций относятся те реакции, в которых реа-

генты превращаются одновременно по нескольким направлениям

в продукты реакции.

Наиболее часто встречаются параллельные реакции типа:

..

;)2;)1

2222

1111

,,

,,

QBAQA

PBAPA

хkхk

хkхk

Предположим, что протекает параллельная реакция по первому

механизму, причем обе стадии являются необратимыми реакциями

первого порядка. Реагент А участвует в двух реакциях с образовани-

ем продуктов P и Q и пусть Х – убыль концентрации реагента А в

ходе процесса образования продуктов реакции. Тогда, можно пола-

гать, что Х = Х

1

+ Х

2

, а общая скорость реакции W равна сумме ско-

ростей стадий ее составляющих, т.е. W = W

1

+ W

2

.

Выразим, согласно основному постулату кинетики и принципу

независимости, кинетическое уравнение в дифференциальной фор-

ме:

,

2

1

2

1

2

1

21

21

xakkxakxakWWW

dt

dx

dt

dx

dt

dx

xxx

(3.66)

где k

1

, x

1

– константа скорости и увеличение концентрации продукта

реакции Р; k

2

, x

2

– константа скорости и увеличение продукта реак-

ции Q. Окончательно, в дифференциальной форме уравнение ско-

рости данной параллельной реакции имеет вид:

.

21

xakk

dt

dx

(3.67)

202

Разделим в уравнении (3.67) переменные и проинтегрируем в

пределах от 0 до х; от 0 до t:

.ln

1

ln

1

,0

21

0

21

0

A

A

tx

c

c

txa

a

t

kk

dtkk

xa

xad

(3.68)

Данное уравнение (3.68) позволяет выразить текущую концентра-

цию реагента А и убыль его концентрации следующим образом:

.1

,lnln

21

21

,0,0

,0,021

tkk

AAA

tkk

AAAA

ecxxcc

ecccctkk

(3.69)

Следует отметить, что при образование продуктов реакции Р и

Q отношение их скоростей равно отношению их констант скоростей

этих стадий. Из вывода уравнения (3.66) получим:

.

/

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

k

k

dx

dx

xak

xak

dtdx

dtdx

W

W

(3.70)

Проинтегрируем в пределах от 0 до х уравнение (3.70):

.

,

2

1

2

1

1221

0

11

0

121221

k

k

x

x

илиkxkx

dxkdxkkdxkdx

xx

(3.71)

т.е. отношение концентраций (или количеств) продуктов постоянно

и не зависит от времени.

Если в начале реакции продукты Р и Q отсутствовали, т.е. кон-

центрации были равны нулю, то текущие концентрации этих ве-

ществ можно выразить как:

.0

0

22

00

1100

xxQQQ

xxPPP

(3.72)

Из уравнений (3.69), (3.70), (3.71) можно получить выражения,

позволяющие определить концентрацию конечных продуктов. Для

этого определим значение х

2

:

.1

2

1

22

2

1

2

2

1

2121

k

k

xx

k

k

xx

k

k

xxxxx

Подставим в полученное выражение Х его значение из уравнения

(3.69), тогда

203

.

111

,0

2

1

2

2

21

2,0

2

2

1

2,0

2121

AA

tkk

A

tkk

A

cc

kk

k

xQ

e

kk

kc

x

k

k

xec

(3.73)

Таким же образом можно получить выражения для х

2

и конеч-

ного продукта Р.

.1

1

,0

21

1

21

1

,01

21

1,0

2

1

21

21

21

AA

tkk

A

tkk

A

cc

kk

k

e

kk

k

cxP

e

kk

kc

k

k

xx

(3.74)

Если соотношение текущих концентраций конечных продуктов

не зависит от времени, т.е. выполняется постоянство соотношения

соответствующих величин:

,

2

1

2

1

const

k

k

x

x

Q

P

(3.75)

то все стадии параллельной реакции имеют одинаковый порядок.

Если желательно получить чистый продукт Р, то необходимо

подобрать экспериментальные условия таким образом, чтобы вы-

полнялось соотношение k

1

>> k

2

. В общем случае, если реагент рас-

ходуется в i параллельных реакциях, то

11

i

kk .

Контроль за чистотой продукта Р осуществляется путем про-

верки для предложенной схемы равенства

.

0

xAAPили

dt

Ad

dt

Pd

(3.76)

В противном случае получится:

.1

/

/

21

1

kk

k

dtAd

dtPd

(3.77)

Необходимо отметить, что для многих реакций по мере накоп-

ления в реакционной среде продуктов возможно протекание обрат-

ных реакций с заметной скоростью. В этом случае реагент А частич-

но регенерируется и устанавливается химическое равновесие между

реагентом и продуктами, т.е.

,

2

2

1

1

k

k

A

Q

и

k

k

A

P

(3.78)

а также между продуктами

204

.

2

2

1

1

k

k

k

k

Q

P

(3.79)

Если k

1

>> k

2

, то происходит в основном образование продукта

Р; его концентрация останется преобладающей при достижении хи-

мического равновесия только при выполнении дополнительного ус-

ловия:

.

2

1

2

1

k

k

k

k

(3.80)

Если

,

2

1

2

1

k

k

k

k

(3.81)

то в конце реакции, когда устанавливается химическое равновесие,

концентрация продукта Р становится меньше концентрации продук-

та Q.

Рассмотрим случай, когда обе параллельные реакции подчи-

няются кинетике второго или более высокого порядка.

Пусть общие порядки обеих реакций равны, а схему реакции в

целом можно представить в виде

Q

P

B

A

. Концентрации реа-

гирующих веществ в момент времени t равны: [A] = (a - x); [B] = (b -

x); [Р] = y; [Q] = z. Кинетические дифференциальные уравнения в

этом случае имеют вид:

,

,

2

1

qp

qp

xbxak

dt

dz

dt

Qd

xbxak

dt

dy

dt

Pd

(3.82)

где р и q – порядки реакций соответствующие каждому из реагентов

(А и В). После суммирования полученных уравнений, имеем:

.

21

qp

xbxakk

dt

dz

dt

dy

dt

dx

(3.83)

Разделим дифференциальные уравнения (3.82) одно на другое и

проинтегрируем в соответствующих пределах:

.

1

2

1

2

0

2

0

121

1

2

y

k

k

z

k

k

y

z

dykdzkdykdzk

k

k

dy

dz

y

z

(3.84)

205

Из полученных соотношений следует, что отношение концен-

траций продуктов реакции не зависит от времени и определяется от-

ношением констант скорости k

1

и k

2

.

Если общий порядок реакции равен 2 (p = q = 1), то уравнение

(3.83) принимает вид:

.

21

xbxakk

dt

dx

(3.85)

После интегрирования, которого получим:

.ln

1

21

xba

xab

bat

kk

(3.86)

Совместное решение этого уравнения (3.86) и уравнения (3.84)

позволяет из опытных данных определить значения k

1

и k

2

.

Последовательные реакции

Реакции, которые протекают в две или более стадий та-

ким образом, что продукт, появляющийся в одной стадии, слу-

жит реагентом в последующей, называются последовательны-

ми. К таким реакциям относятся реакции нуклеофильного замеще-

ния в ароматических соединениях, радиоактивного превращения

веществ.

Для описания кинетики последовательных реакций необходи-

мо решить систему дифференциальных уравнений. В общем случае

решение уравнений находят методами численного интегрирования,

что является довольно сложной задачей. Точное решение в аналити-

ческом виде возможно лишь в случае двух последовательных одно-

сторонних реакций первого порядка, протекающих по схеме:

.

21

C

B

А

kk

Выразим в момент времени t концентрации участников реак-

ции: [A] = (a – x)= (c

0,A

– x); [B] = (x – y) = c

B

; [C] = y = c

C

.

Используя основной постулат кинетики и принцип независи-

мости, запишем дифференциальные уравнения для первой стадии

.

,011

xck

dt

dx

илиAk

dt

Ad

A

(3.88)

Для второй стадии, где вещество В образуется и расходуется в ходе

реакции, дифференциальные уравнения имеют вид:

206

.

,

22

2,0121

yxkBk

dt

Cd

yxkxckBkAk

dt

Bd

A

(3.89)

Решение системы дифференциальных уравнений позволяет оп-

ределить концентрации всех реагирующих веществ. Так, в результа-

те интегрирования уравнения (3.88) в пределах от с

0,А

до с

А

и от 0

до t получим выражение константы скорости реакции превращения

А → В:

,ln

1

,

,0

1

0

1

1,01

,0

A

A

t

c

c

A

A

AA

A

c

c

t

kdtk

c

dc

ckxck

dt

dc

A

A

(3.90)

а также выражение текущей концентрации вещества А и его степени

превращения

.1,

11

,0,0

tk

A

tk

AA

ecxecc

(3.91)

Подставим в уравнение (89) значение с

А

и преобразуем его:

.

,

1

,0112

212,01

tk

AAB

B

BAA

B

eckckck

dt

dc

ckckyxkxck

dt

dc

(3.92)

Умножим обе части последнего уравнения (3.92) на

tk

e

2

, тогда

.

122122

,01,012

tkk

A

tktk

A

tk

B

B

tk

eckeeckeck

dt

dc

e

(3.93)

Левая часть полученного выражения является производной по dt ,

поэтому уравнение (3.93) можно представить как:

dteckecd

eckec

dt

d

tkk

A

tk

B

tkk

A

tk

B

122

122

,01

,01

(3.94)

Интегрирование полученного выражения с последующим делением

на

tk

e

2

позволяет получить значение с

В

:

.1

21122

1

2

,01

1

2

,01

tktk

A

B

tkk

A

tk

B

ee

kk

ck

ce

kk

ck

ec

(3.95)

207

Из уравнения материального баланса [A]

0

= [A] + [B] + [C], что

соответствует с

0,А

= с

А

+ с

В

+ с

С

выразим концентрацию вещества

С: с

С

= с

0,А

– с

А

– с

В

и подставим в полученное уравнение опреде-

ленные выше концентрации реагентов А и В:

.

1

2

,0112,012,0

12

,01

,0,0

211

211

kk

eeckkkeckkc

ee

kk

ck

eccc

tktk

A

tk

AA

tktk

A

tk

AAC

(3.96)

После раскрытия скобок и преобразований получим:

.11

21

12

1

2

,0

tktk

A

C

ekek

kk

c

c

(3.97)

Выражения концентраций реагирующих веществ выполняются

при условии, что

2

1

kk

.

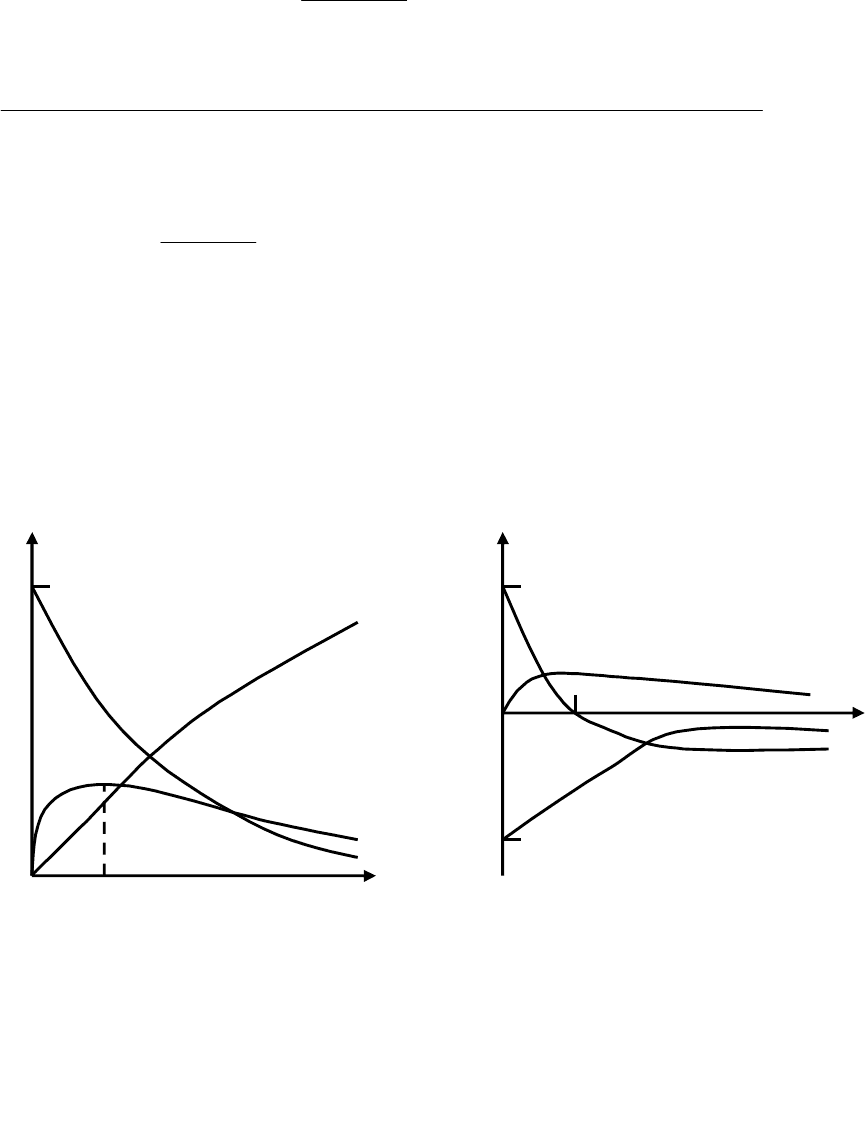

Пусть скорость превращения промежуточного вещества В в

конечный продукт С немного больше, скорости его образования из

вещества А. Графическую зависимость концентраций А, В, С и ско-

ростей от времени в общем виде можно представить рис.3.4.

Из данного рисунка видно, что концентрация реагента А

уменьшается со временем по кинетическому закону первого поряд-

ка. Этот процесс не зависит от последующих реакций. Скорость об-

CBA ,,

0

A

A

B

C

t

max

t

a

dtBd /

dtCd /

dtAd /

max

t

t

v

0

v

0

0

v

010

Akv

б

Рис.3.4. Изменение концентраций и скоростей в зависимости от времени,

если

12

5,1 kk

:

а – зависимость концентраций А, В, С; б – зависимость скорости

208

разования А, очевидно, всегда отрицательна. Концентрация проме-

жуточного вещества В из уравнения (3.95) и представленного ри-

сунка при t = 0 и при t → ∞ равна нулю. Это позволяет считать, что

[B] проходит через максимум.

Определим, от чего зависят t

max

и [B]

max

. Для этого следует рас-

смотреть более подробно частные случаи уравнения (3.95). Так, при

k

1

= k

2

= k возникает неопределенность, которая после раскрытия по

правилу Лопиталя приводит к простому выражению концентрации

промежуточного соединения В:

.

,0

kt

A

etkcB

(3.98)

В начальный момент времени [B] увеличивается пропорцио-

нально времени, так как экспонента →1; при длительном протека-

нии процесса экспонента →0, следовательно, [B] →0. Время дости-

жения максимальной концентрации промежуточного продукта оп-

ределяется соотношением

.

1

max

k

t

(3.99)

Из уравнения (3.95) при t = 0 и t →∞ и небольшом различии

между константами, следует, что концентрация вещества В равна

нулю, следовательно, производная этого уравнения по dt равна так-

же нулю:

.00

2121

21

12

,01

12

,01

tktk

A

tktk

A

ekek

kk

ck

ee

kk

ck

dt

d

(3.100)

Так как в полученном выражении соотношение

0

12

,01

kk

ck

A

,

то нулю должно быть равно выражение в скобках

.,0

2121

2

1

2

1

tktktktk

ekekekek

(3.101)

При t = t

max

из уравнения (3.101) получим равенство

max2max1

2

1

tktk

ekek

, логарифмирования которого позволяет оп-

ределить время достижения максимальной концентрации вещества

В,

.

ln

1

2

1

2

max

kk

k

k

t

(3.102)

209

Получены уравнения (3.99), (3.102) из которых следует, что в

общем случае время достижения максимальной концентрации

промежуточного вещества В не зависит от концентрации реа-

гирующих веществ, но является функцией констант скоростей

стадий, составляющих последовательную реакцию.

Определим максимальную концентрацию промежуточного ве-

щества В, подстановкой выражения (3.102) в уравнение (3.95):

.1

1

2

12

1

12

12

2

12

12

1

max2max1

1

2

1

2

12

,01

max,

lnln

12

,01

12

,01

max,

k

k

kk

k

A

B

kk

kk

k

kk

kk

k

A

tktk

A

B

k

k

k

k

kk

ck

c

ee

kk

ck

ee

kk

ck

c

(3.103)

Таким образом, при условии небольшого различия между кон-

стантами, т.е.

1

2

1

2

5,1 kkkk

, получены выводы (3.102), (3.103)

из которых можно определить максимальную концентрацию про-

межуточного вещества и время его достижения. Кривая зависимости

рис.3.4 (а) концентрации продукта С от времени также имеет форму,

указывающую на наличие периода индукции, в течение которого

скорость образования конечного продукта проходит через макси-

мум, соответствующий точке перегиба и времени достижения [B]

max

.

Причем, в течение периода индукции скорость образования конеч-

ного продукта можно измерить используемыми способами анализа.

В случае k

1

>> k

2

, т.е. скорость образования промежуточного

соединения В существенно превосходит скорость его расходования,

с течением времени при t → ∞, как следует из уравнения (95), [B]

max

→ [A]

0

→ c

0,A

.

При условии, что k

2

>> k

1

, когда скорость расходования со-

единения В существенно больше скорости его образования, то при t

→∞ [B]

max

→ 0. Период индукции становится малым с ростом отно-

шения (k

2

/ k

1

). Скорость образования промежуточного соединения

.0

dt

Bd

при t → t

max

. В этот момент времени стремятся к минимуму

210

соотношения скоростей

A

B

W

W

и

.

C

B

W

W

Из соотношения скоростей

можно определить условия, при которых одна из стадий становится

лимитирующей.

Воспользуемся уравнением скорости образования конечного

продукта С и выражением (3.95):

.

21

1

2

,01

222

tktk

A

B

C

ee

kk

ck

kck

dt

dc

W

(3.104)

При условии k

2

>> k

1

выражение в скобках (k

2

–k

1

) ≈ k

2

, следо-

вательно,

tktk

ee

12

и тогда можно предположить, что в выра-

жении (3.104)

,

1

2

,01

22

1

A

tk

A

cke

k

ck

kWW

(3.105)

т.е. общая скорость реакции определяется скоростью первой, самой

медленной стадии и зависит от начальной концентрации реагента А.

Полученные выводы хорошо подтверждаются эксперимен-

тальными данными. Так, было установлено, что при k

2

>> k

1

и воз-

растании этого неравенства соотношение скоростей W

B

/W

A

, а также

концентрация промежуточного продукта В резко уменьшаются:

.1,0,009,0,012,0,1000

;5,19,0,32,0,20

max

max

1

2

max

max

1

2

A

B

A

B

W

W

Bt

k

k

W

W

Bt

k

k

3.6. Метод стационарных концентраций Боденштейна.

Математическое описание кинетики сложных реакций, проте-

кающих с образованием нескольких промежуточных веществ, при-

водит к составлению системы дифференциальных уравнений. Реше-

ние таких уравнений возможно, если имеются достоверные данные

о составе и, соответственно, о концентрации промежуточных ве-

ществ. Но очень часто таких данных либо нет, либо они противоре-

чивы.

М. Боденштейн (1913 г.) сформулировал принцип квазиста-

ционарных концентраций: " если концентрация промежуточного

продукта остается постоянной (квазистационарной) в течение