Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии

Подождите немного. Документ загружается.

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

670

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Принцметала, которые могут быть отнесены к

нестабильной стенокардии, прогноз достаточно

серьезен: у 20–25% больных в течение 3 мес раз-

вивается ИМ или наступает внезапная сердечная

смерть. При стабильном характере вариантной

стенокардии редкие и легко купирующиеся под

влиянием лечения болевые приступы прекраща-

ются, иногда на многие годы, и прогноз определя-

ется степенью коронарной обструкции и количе-

ством пораженных коронарных артерий. 7-летняя

выживаемость этих больных достигает 97%.

КАРДИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ Х

Хотя у большинства пациентов с типичной

ангинозной болью в грудной клетке при нагруз-

ке и положительным стресс-тестом обычно вы-

являют выраженную обструктивную коронар-

ную болезнь сердца, приблизительно у 10–15%

из них — коронароангиограмма в норме. Этих

пациентов относят к кардиальному синдрому Х,

для которого нет универсального определения.

Кардиальный синдром Х имеет три характер-

ных признака; наличие каждого из них возможно

и при другой кардиологической патологии:

1) стенокардия или похожая на нее боль

в грудной клетке;

2) депрессия сегмента ST на ЭКГ во время на-

грузочного теста;

3) интактные коронарные артерии по данным

коронарографии с ненарушенной функцией ЛЖ.

Кардиальный синдром Х, прежде всего, тре-

бует дифференциальной диагностики со стено-

кардией напряжения — типичным проявлением

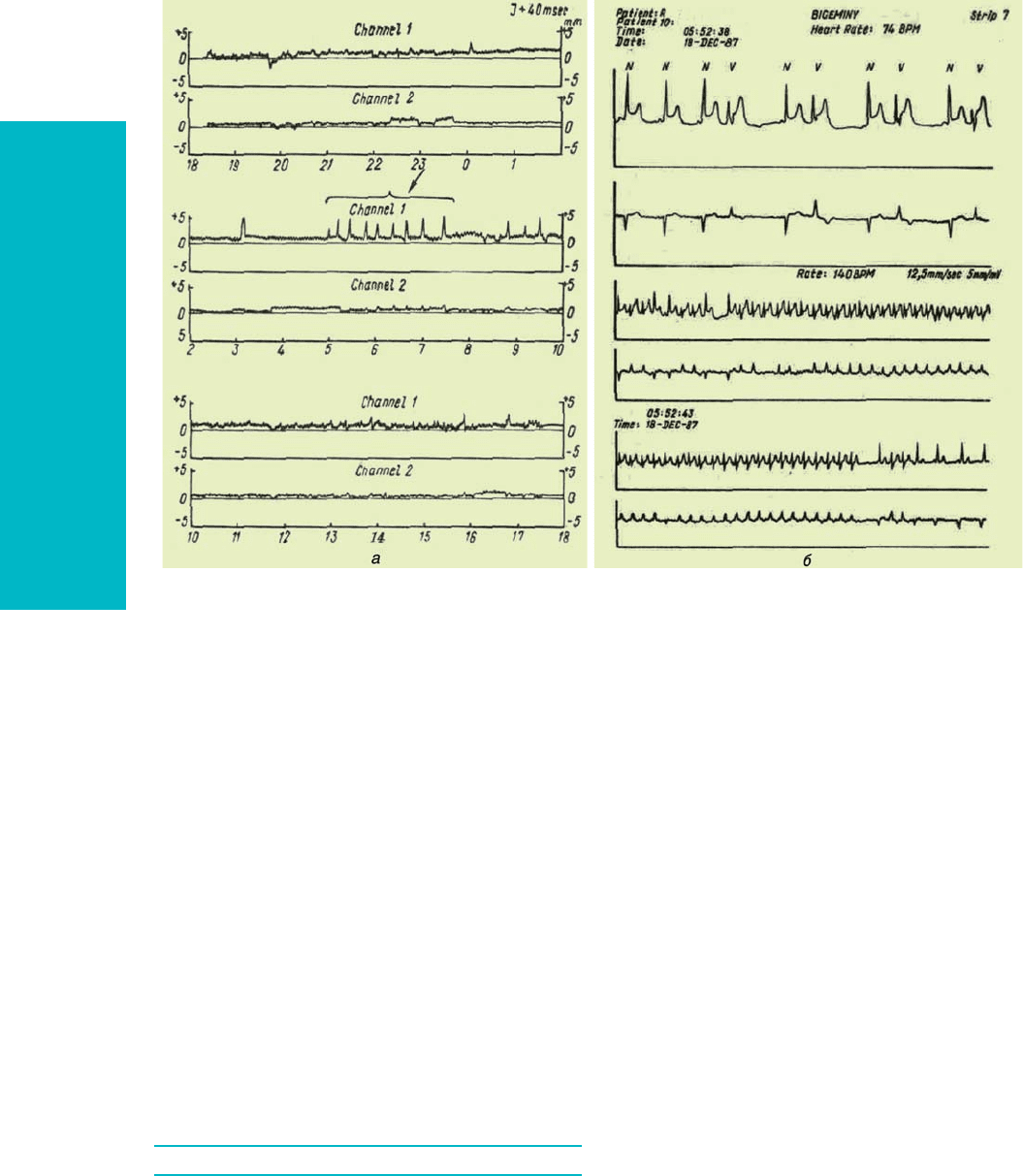

Рис. 3.9. Суточное распределение эпизодов ишемии (а) и ЭКГ (б) у больного с вазоспастической стенокарди-

ей: а) тренд сегмента ST, полученный при суточном мониторировании ЭКГ у пациента с ИБС. По

первому каналу осуществляли запись ЭКГ в отведении V

5

, по второму — V

1

, по оси ординат реги-

стрировали амплитуду отклонения сегмента ST (мм), по оси абсцисс — время суток. В отведении

V

5

за период с 5 до 7 часов 30 мин утра зарегистрирована серия эпизодов ишемии (элевация сегмен-

та ST до 5 мм). Эпизоды имеют четкую цикличность, амплитуда отклонения сегмента ST волно-

образно увеличивается и уменьшается. Большинство эпизодов сопровождалось желудочковой экс-

трасистолией, короткими периодами желудочковой тахикардии. При повторном мониторирова-

нии сохранялась цикличность и время преимущественного возникновения эпизодов (ночные и утрен-

ние часы); б) ЭКГ при вазоспастической стенокардии – во время спонтанного приступа ангинозной

боли, возникшего в ночное время, при холтеровском мониторировании выявлена элевация сегмента

ST, желудочковая бигеминия, пароксизм желудочковой тахикардии (с частотой >140 уд./мин)

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

671

ИБС, в основе которой лежит обструктивное

атеросклеротическое поражение венечных арте-

рий. Группа больных с диагнозом синдрома Х —

гетерогенна. У большинства пациентов, предъ-

являющих жалобы на боль в области сердца при

нагрузке с интактными венечными артериями,

отмечают неишемический механизм боли и ча-

сто повышение болевой чувствительности. По-

этому диагноз «кардиальный синдром Х» не сле-

дует устанавливать при отсутствии объективных

признаков ишемии миокарда. К этой категории

больных не следует относить пациентов с мы-

шечными мостиками, АГ, клапанными порока-

ми сердца, ГЛЖ, сахарным диабетом, поскольку

в этих случаях вероятные причины стенокардии

известны. У пациентов с документированным

спазмом субэпикардиальных коронарных арте-

рий и типичными клиническими признаками

вазо спастической стенокардии также следует ис-

ключить рассматриваемый синдром.

Изменения тонуса венечных артерий — пре-

жде всего неадекватный расширительный резерв

резистивных артерий в ответ на стресс или ано-

мальная их вазоконстрикция — играют важную

роль в формировании ишемии у этих больных,

однако в отличие от вазоспастической стенокар-

дии только на микроваскулярном уровне. По-

этому кардиальный синдром Х иногда называют

«микроваскулярная стенокардия».

К указанной категории больных не следует так-

же относить пациентов, перенесших ИМ (часто

Q-ИМ, иногда с исходом в аневризму), как пра-

вило, в молодом возрасте, который был первым

проявлением ИБС, а при последующем проведе-

нии коронарографии у них не выявляют гемоди-

намически значимо пораженных венечных арте-

рий. В этих случаях ИМ, как правило, развивается

вследствие спазма крупной субэндокардиальной

артерии и ее тромбоза с последующей спонтанной

или медикаментозной реканализацией сосуда.

Необходимо отличать кардиальный син-

дром Х от метаболического синдрома, также

имеющего название синдрома Х, но характери-

зующегося инсулинорезистентностью, ожире-

нием, гипертензией и дислипидемией. Следует

учитывать, что оба указанных синдрома Х могут

сочетаться у одного пациента.

ПАТОГЕНЕЗ

Патогенез кардиального синдрома X до конца

не изучен. Для объяснения этого феномена пред-

лагаются два принципиально разных механизма:

1) миокардиальная ишемия возникает вслед-

ствие микроваскулярной коронарной дисфунк-

ции (патологическая недостаточная дилатация

сосудов в ответ на стресс и/или повышенная ва-

зоконстрикция);

2) наличие у пациента повышенной чувстви-

тельности к интракардиальной боли или синдром

«чувствительного сердца».

Очевидно, что последний механизм не объ-

ясняет возникновение у пациентов депрессии

сегмента ST на ЭКГ при стресс-тесте. Возможно,

что синдром Х может быть результатом различ-

ных комбинаций коронарной микроваскулярной

дисфункции и повышенной чувствительности

к болевым стимулам. Как болевой порог, так и

микроваскулярная дисфункция имеют градации

по тяжести и модулируются различными факто-

рами, такими как дисфункция эндотелия, воспа-

ление, автономные нервные влияния и психоло-

гические механизмы. Среди указанных причин

дисфункция эндотелия при кардиальном синдро-

ме Х, по-видимому, является самой важной. Эн-

дотелиальная дисфункция — самое раннее звено

в развитии атеросклероза, она опре деляется уже

в период, предшествующий формированию ате-

росклеротической бляшки, до клинических про-

явлений болезни. Повреждение эндотелия вызы-

вает дисбаланс в синтезе вазоконстрикторных и

вазорелаксирующих веществ, вызывает актива-

цию воспалительного процесса, ведет к тромбо-

образованию и пролифирации гладкомышечных

клеток в артериальной стенке.

У больных со множественными факторами ри-

ска часто отмечают начальную коронарную ате-

рому, невыявляемую на коронарограмме, которая

может ухудшать эндотелиальную функцию.

Среди пациентов с кардиальным синдро мом Х

следует отметить преобладание (приблизитель-

но 70%) женщин в постменопаузный период.

У них часто отмечают атипичную боль в грудной

клетке, которая длится дольше, чем при типич-

ной стенокардии, и может быть резистент ной

к нитроглицерину. Иногда у этих женщин диа-

гностируют психические заболевания. Дефицит

эстрогенов является патогномоничным факто-

ром, воздействующим на сосуды через эндоте-

лийзависимые и эндотелийнезависимые меха-

низмы. Установлено улучшение эндотелиальной

функции у женщин в постменопаузный период

при приеме 17-β-эстрадиола.

ДИАГНОСТИКА

Большинство кардиологов считают, что до-

полнительно к типичной боли в грудной клетке

и ишемическим изменениям ЭКГ либо другим

доказательствам ишемии миокарда (выявление

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

672

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

преходящего дефекта миокардиальной перфу-

зии при сцинтиграфии с

201

Tl) субэпикардиаль-

ные коронарные артерии должны быть ангио-

графически полностью неизмененными. Однако

даже эти строгие ангиографические критерии

имеют свои ограничения, так как известно, что

коронарография может оказаться недостаточ-

но информативной. Метод не выявляет ранние

атеросклеротические изменения, когда бляшка

развивается в пределах артериальной стенки, не

вызывая сужения просвета сосуда, недостаточно

чувствителен при диагностике интракоронарно-

го тромбоза, не помогает определить внутрен-

нюю структуру бляшек и идентифицировать

бляшки, склонные к разрыву и изъязвлению.

При кардиальном синдроме Х преходящие де-

фекты перфузии часто выявляют в областях,

кровоснабжающихся малопораженными венеч-

ными артериями. Использование современных

диагностических методов позволяет диагно-

стировать ишемию у этих пациентов на уровне

изучения локальных нарушений сократимости,

перфузии и метаболизма миокарда. У некото-

рых больных выявляют локальные нарушения

подвижности стенки сердца при стресс-эхоКГ,

МРТ, либо нарушения метаболизма миокарда

при позитронно-эмиссионной томографии. Вну-

трисосудистое УЗИ коронарных артерий имеет

наибольшее значение как раз в тех случаях, ког-

да при коронарографии выявляют нормальные

или малоизмененные коронарные артерии. Эта

методика позволяет изучить поверх ность и вну-

треннюю структуру атеросклеротических бля-

шек, определить раннее атеросклеротическое

поражение, когда оно находится в пределах стен-

ки артерии, верифицировать бляшки сложной

конфигурации, дать им количественную оценку,

исследовать состояние сосудистой стенки вокруг

бляшки, выявить тромбоз коронарной артерии.

Однако сложность, высокая стоимость, необ-

ходимость в высокой квалификации персонала

препятствуют широкому применению этого цен-

ного метода.

ПРОГНОЗ

При исключении больных с блокадой левой

ножки пучка Гиса и пациентов со вторичной

микроваскулярной стенокардией вследствие се-

рьезных системных заболеваний (таких как ами-

лоидоз или миеломная болезнь) прогноз больных

с кардиальным синдромом Х благоприятен как

в отношении выживаемости, так и сохранения

функции ЛЖ. Однако у некоторых пациентов

клинические проявления заболевания сохраня-

ются достаточно долго, поэтому качество жизни

у большинства пациентов с кардиальным син-

дромом Х неудовлетворительное.

БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ

МИОКАРДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Безболевая, или «немая», ишемия миокар-

да — эпизоды транзиторной ишемии сердечной

мышцы, объективно выявляемые с помощью не-

которых инструментальных методов исследова-

ния, но не сопровождающиеся приступами сте-

нокардии или ее эквивалентами.

Феномен безболевой ишемии миокарда фак-

тически является одним из частных проявлений

коронарной болезни сердца. В соответствии

с классификацией P. Cohn (1993) различают сле-

дующие типы безболевой ишемии миокарда:

• I тип — у лиц с доказанным с помощью ко-

ронарографии гемодинамически значимым сте-

нозом коронарных артерий, не имеющих в анам-

незе приступов стенокардии, ИМ, нарушений

сердечного ритма или застойной СН;

• II тип — у больных с ИМ в анамнезе без

приступов стенокардии;

• III тип — у больных с типичными приступа-

ми стенокардии или ее эквивалентами.

Следует подчеркнуть, что в МКБ-10 и класси-

фикации Украинской ассоциации кардиологов

безболевая ишемия миокарда, если она является

единственным проявлением заболевания (I тип

по P. Cohn ), выделяется в отдельную форму без-

болевой ИБС и кодируется под рубрикой 125.6.

Целесообразность выделения данной формы

определяется необходимостью ее своевременной

диагностики в связи с высокой вероятностью

возникновения коронарных осложнений. Сле-

дует подчеркнуть, что изменения сегмента ST по

ишемическому типу у лиц без клинических про-

явлений ИБС можно рассматривать как безболе-

вую ишемию миокарда только в случаях, когда

установлены характерные перфузионные, био-

химические, гемодинамические и функциональ-

ные отклонения, указывающие на дисбаланс

между потребностью миокарда в кислороде и его

поставкой, а также в случаях выявления методом

коронарографии гемодинамически значимого

стеноза коронарной артерии.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Первые клинические проявления заболе-

вания, такие как ИМ и внезапная коронарная

смерть, возникают примерно у ⅓ больных на

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

673

фоне, казалось бы, полного благополучия, явля-

ясь первыми клиническими проявлениями за-

болевания. Однако в этих случаях зачастую вы-

является выраженный атеросклероз коронарных

артерий (сужение просвета венечных артерий на

50–70% и более), который существовал латентно

и до определенного момента клинически не про-

являлся. В связи с этим сформировалось понятие

«безболевая (бессимптомная, скрытая, латент-

ная) ишемия миокарда», или

«безболевая ИБС».

Кроме того, у некоторых пациентов с дока-

занной ИБС заболевание в течение определен-

ного времени (и не обязательно в его начале)

может протекать бессимптомно, когда приступы

стенокардии отсутствуют и эпизоды безболевой

ишемии миокарда являются практически един-

ственным проявлением патологии.

Феномен безболевой ишемии миокарда выяв-

ляют не менее чем у ⅔

больных ИБС со стабиль-

ной и нестабильной стенокардией и у ⅓ — с пост-

инфарктным кардиосклерозом. В большинстве

случаев у одного и того же больного наблюдается

сочетание как безболевой ишемии миокарда, так

и ангинозных приступов. Причем лишь неболь-

шая часть эпизодов преходящей ишемии сопро-

вождается приступами стенокардии (не более чем

20–25% общего числа), тогда как доля безболевой

ишемии миокарда составляет около 40–80%.

Суточное мониторирование ЭКГ выявляет

эпизоды депрессии сегмента ST ишемического

типа в среднем у 2–10% «здоровых» мужчин (I тип

безболевой ишемии миокарда).

II тип безболевой ишемии регистрируют

в среднем у 38% больных, перенесших ИМ и не

получающих антиангинальной терапии.

У пациентов со стабильной стенокардией эпи-

зоды ишемического снижения сегмента ST, по

данным суточного мониторирования ЭКГ, выяв-

ляют в среднем в 82% случаев (III тип). При этом

безболевая ишемия может быть у них в 1,5–3 раза

чаще, чем болевые эпизоды.

Существенные различия в частоте выявления

безболевой ишемии миокарда в разных исследо-

ваниях в значительной мере объясняются метода-

ми, которыми ее регистрируют, а

также клиниче-

скими формами заболевания.

Таким образом, безболевая ишемия миокарда

относится к числу не менее распространенных,

чем стенокардия, проявлений коронарной недо-

статочности. Эпизоды безболевой ишемии мио-

карда выявляют у большинства больных ИБС,

причем, как правило, их частота и продолжитель-

ность превышают частоту и длительность болевых

приступов (стенокардии).

ПАТОГЕНЕЗ

Механизмы возникновения недостаточности

коронарного кровообращения во время доказан-

ных эпизодов безболевой ишемии миокарда ана-

логичны таковым у пациентов со стабильной или

вазоспастической стенокардией.

Причины отсутствия болевого синдрома во

время преходящей ишемии миокарда до сих пор

не полностью изучены. У пациентов с эпизодами

безболевой ишемии миокарда, вероятнее всего,

имеет значение повышенное содержание опиоид-

ных субстанций, снижение чувствительности бо-

левых рецепторов (ноцицепторов) и повышение

порога болевой чувствительности.

В основе болевого синдрома при преходящей

ишемии миокарда, вызванной абсолютным или

относительным уменьшением коронарного кро-

вотока и/или увеличением потребности миокарда

в кислороде, лежит высвобождение в очаге ише-

мии ряда химических субстанций, обладающих

свойствами медиаторов боли. Главными из них

являются серотонин, гистамин, брадикинин,

источником которых служат тромбоциты, базо-

фильные лейкоциты и тканевые тучные клетки.

Если медиаторы боли выделяются в достаточ-

ном количестве, происходит возбуждение специ-

фических болевых рецепторов — ноцицепторов.

Причем их чувствительность во многом зависит

от концентрации в окружающей рецепторы сре-

де ионов К

+

и Н

+

, а также от содержания проста-

гландинов, образующихся в процессе активации

метаболизма арахидоновой кислоты. Считают,

что простагландины являются своеобразными

модуляторами освобождения и функционирова-

ния медиаторов боли в ноцицепторах.

Из очага ишемии болевые импульсы пере-

носятся по афферентным волокнам сердечных

нервов к паравертебральной цепочке шейных и

грудных ганглиев, затем по спиноталамическому

тракту спинного мозга к заднебоковым и перед-

ним ядрам таламуса и к коре головного мозга, где

и формируется болевое ощущение.

В передаче болевого возбуждения на уровне

спинного мозга и таламуса важное место отводит-

ся так называемой субстанции Р, которая явля-

ется физиологическим медиатором для волокон

чувствительных нейронов задних корешков спин-

ного мозга. Степень высвобождения субстанции Р

из нервных окончаний чувствительных волокон

регулируется опиоидными нейропептидами — эн-

кефалинами и эндорфинами. Они препятствуют

высвобождению субстанции Р и, следовательно,

могут регулировать поступление болевых импуль-

сов в таламус и кору головного мозга.

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

674

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Эти факторы оказывают существенное влия-

ние на характер и интенсивность болевого при-

ступа и в некоторых случаях могут вообще пре-

пятствовать его возникновению, несмотря на на-

личие в миокарде очага ишемии.

Вторым важным фактором, ответственным за

отсутствие болевых ощущений при ишемии, мо-

жет быть недостаточная выраженность собствен-

но ишемии и допороговых в отношении восприя-

тия боли метаболических нарушений, вызванных

ею. В соответствии с концепцией «ишемического

каскада» наиболее ранним проявлением ишемии

является нарушение перфузии, метаболизма и со-

кратимости миокарда, и только позже возникают

болевые ощущения.

Мы располагаем собственными данными, под-

тверждающими эту гипотезу. У большинства па-

циентов со стабильной стенокардией появление

безболевой ишемии миокарда можно объяснить

меньшей выраженностью и длительностью ише-

мии. Так, амплитуда депрессии сегмента SТ и ее

продолжительность были достоверно меньшими

при отсутствии болевого синдрома. Особенно де-

монстративными были различия в длительности

эпизодов ишемии миокарда с наибольшей глуби-

ной депрессии сегмента SТ (>3 мм). Безболевые

эпизоды ишемии миокарда были в 2 раза короче

болевых, 6,5+0,6 против 13,7+1,9 мин соответ-

ственно (р<0,001).

У части пациентов со стабильной стенокарди-

ей, с преимущественно безболевыми эпизодами

ишемии миокарда, по результатам холтеровско-

го мониторирования за появление боли, вероят-

но, отвечают механизмы восприятия боли. В на-

шем исследовании было 15% таких пациентов.

Они характеризовались безболевой депрессией

сегмента SТ во время проведения ВЭМ и более

высокими базальными уровнями эндогенных

опиатов (бета-эндорфин и лей-энкефалин) Во

время холтеровского мониторирования у них

регистрировали редкие приступы стенокардии

(0–3 в сутки) и частые безболевые эпизоды ише-

мии миокарда (до 6–8 в сутки). Причем ампли-

туда безболевых депрессий сегмента SТ была

большей, чем болевых. Не исключено, что у этих

пациентов возникновение безболевой ишемии

миокарда связано с особенностями восприя-

тия боли, обусловленными периферическими и

центральными механизмами. Например, полу-

ченные данные предполагают, что у части боль-

ных со стабильной стенокардией формирование

болевых ощущений во время ишемии миокарда

зависит от базального состояния системы эндо-

генных опиатов.

ДИАГНОСТИКА

Безболевую ишемию миокарда выявляют с

помощью инструментальных методов исследова-

ния во время тестов, провоцирующих ишемию.

Главным признаком безболевой ишемии мио-

карда считают объективно выявляемое преходя-

щее нарушение перфузии, метаболизма и регио-

нальной сократительной функции миокарда или

электрической активности сердечной мышцы,

не сопровождающееся приступом стенокардии

или его эквивалентами.

Для выявления безболевой ишемии могут

быть использованы: холтеровское монитори-

рование ЭКГ, пробы с физической нагрузкой

(ВЭМ, тредмил), чреспищеводная электро-

кардиостимуляция, фармакологические пробы

(с дипиридамолом, добутамином), стресс-эхоКГ,

радионуклидные методы исследования.

У пациентов с доказанной ИБС методом вы-

бора для диагностики безболевой ишемии мио-

карда может быть 24-часовое мониторирование

ЭКГ, поскольку оно необременительно и дает

возможность проанализировать полный суточ-

ный цикл сердечной деятельности.

По результатам холтеровского мониториро-

вания безболевую ишемию миокарда определя-

ют правилом «трех 1», что включает депрессию

сегмента ST горизонтального или нисходяще-

го типа не менее 1 мм, длительностью не менее

1 мин с интервалами между двумя подобными

эпизодами не менее 1 мин. Иногда перед воз-

никновением депрессии сегмента ST отмечают

повышение ЧСС и АД как свидетельство повы-

шения работы сердца.

При обследовании практически здоровых лиц

с целью выявления безболевой ишемии миокарда

выбор должен быть сделан в пользу нагрузочных

проб (ВЭМ, тредмил-тест), поскольку с помощью

этих методов испытуемому можно дать большую

нагрузку, чем он обычно выполняет в быту, и тем

самым повысить частоту выявления безболевой

ишемии миокарда. Изменения сегмента ST ЭКГ,

выявленные у практически здоровых лиц без

симп томов ИБС (особенно у женщин), нередко

могут быть ложноположительными, для верифи-

кации диагноза «безболевая ИБС» рекомендует-

ся проводить коронароангиографию.

В настоящее время выделяют вариант без-

болевой ишемии миокарда без изменений на

ЭКГ. Это «скрытая» или «тайная» (clandestine)

ишемия, которую выявляют только с помощью

сцинтиграфии миокарда, выполненной во время

нагрузочного теста, провоцирующего ишемию.

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

675

Однако клиническое значение этой «тайной»

ишемии миокарда пока не определено.

ЛЕЧЕНИЕ

Поскольку патогенетические механизмы воз-

никновения болевой и безболевой ишемии мио-

карда едины, основные принципы лечения паци-

ентов с безболевой ишемией миокарда не отлича-

ются от таковых при стабильной стенокардии на-

пряжения. Необходимо предусмотреть весь ком-

плекс немедикаментозного и медикаментозного

лечения, включающего коррекцию факторов ри-

ска развития ИБС, применение антиагрегантов,

липидоснижающих и антиангинальных средств.

В реальных клинических условиях у пациентов с

безболевой ишемией миокарда оценить эффект

лечения гораздо сложнее, поскольку отсутству-

ет естественный и простой критерий эффектив-

ности терапии — уменьшение количества и вы-

раженности приступов стенокардии. Это суще-

ственно повышает роль дополнительных методов

диагностики (нагрузочных тестов, холтеровского

мониторирования ЭКГ и др.) в осуществлении

контроля за лечением.

ПРОГНОЗ

Безболевая ишемия миокарда — прогности-

чески неблагоприятный фактор, перспектива

пациентов с этим феноменом мало отличается от

лиц с клиническими проявлениями ИБС. Так, по

данным трех 15-летних наблюдений 4229 мужчин

в возрасте 35–65 лет установлено, что среди лиц

с безболевой ишемией миокарда, выявленной с

помощью тестов с физической нагрузкой, вероят-

ность смерти от ИБС, внезапной сердечной смер-

ти, фатального ИМ и развитие нефатального ИМ

соответственно в 2; 12; 1,6 и 13,4 раза выше, чем

в группе обследованных без изменений ЭКГ при

максимальной нагрузке. Согласно данным ли-

тературы, по меньшей мере у ⅓ больных с безбо-

левой ИБС в дальнейшем развивается типичная

стенокардия, ИМ или наступает внезапная кар-

диальная смерть.

Наличие безболевой ишемии миокарда у паци-

ентов с клинически явной ИБС также отягощает

прогноз заболевания по сравнению с пациентами,

у которых ее не регистрируют. При этом отмече-

но, что с увеличением длительности безболевой

ишемии миокарда и нарастанием глубины сниже-

ния сегмента ST, выявляемых при холтеровском

мониторировании ЭКГ, у пациентов с ИБС от-

четливо прогрессирует риск развития серьезных

осложнений уже в ближайшее время.

Неблагоприятный прогноз отмечен у пациен-

тов с суммарной продолжительностью безболевой

ишемии миокарда более 60 мин/сут. В этих случа-

ях в 3–7 раз чаще выявляют признаки поражения

трех сосудов или главного ствола ЛКА.

Расхождения по данным литературы в оценке

прогноза у пациентов с безболевой ишемией мио-

карда можно объяснить различиями в критериях

и методах ее регистрации, а также континген-

том обследуемых. Поскольку безболевую ише-

мию миокарда выявляют при всех хронических

и острых формах ИБС у большинства пациентов,

исход заболевания конкретного больного связан

не столько с наличием безболевой ишемии мио-

карда, сколько с тяжестью патологии и общим ри-

ском развития сердечно-сосудистых осложнений.

Следует также учитывать, что соотношение боле-

вых и безболевых эпизодов ишемии, как впрочем,

и их общая продолжительность, являются дина-

мичными характеристиками тяжести течения за-

болевания и в основном коррелируют с кратко-

срочным прогнозом.

ИШЕМИЧЕСКАЯ

КАРДИОМИОПАТИЯ

Концепция ишемической кардиомиопатии

была предложена в 1969 г., когда Raftery и соавто-

ры выявили причинно-следственную связь между

ИБС и застойной кардиомиопатией. Иными сло-

вами, в описанных случаях отмечали выраженную

кардиомегалию с проявлениями застойной СН,

как это бывает при типичной ДКМП, и только

атеросклеротическое поражение венечных арте-

рий указывало на ее ишемический генез.

Термин «ишемическая кардиомиопатия» был

предложен несколько позже, в 1970 г. G. Bursh и

соавторами, в то время он был весьма революци-

онным и противоречивым. Авторы настаивали на

том, что ишемическая кардиомиопатия «по сути

имеет множество сходных черт с другими кардио-

миопатиями», и подчеркивали, что «ишемическая

кардиомиопатия – истинная кардиомиопатия» с

присущими ей признаками.

В настоящее время некоторые кардиоло-

ги этот термин используют значительно в более

широком смысле, включая в него любые случаи

СН и даже просто дисфункции миокарда, раз-

вившиеся вследствие ИБС. Так, G. Michael и со-

авторы (2002) предложили к указанной категории

относить:

- больных, перенесших ИМ или реваскуляри-

зацию (АКШ, ЧТКА);

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

676

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

- лиц со стенозами ≥75% ствола ЛКА или прок-

симального участка передней межжелудочковой

ветви ЛКА;

- пациентов со стенозами ≥75% двух и более

эпикардиальных сосудов.

Некоторые авторы распространяют указан-

ный термин на случаи развития СН вследствие

относительной ишемии миокарда, например при

таких состояниях, как анемия, ночное апноэ, ти-

реотоксикоз. Ни с первым, ни со вторым мнени-

ем нельзя согласиться. Если подобный подход

и можно оправдать с точки зрения синдромаль-

ного медикаментозного лечения терминальной

застойной СН, то он неприемлем с позиций по-

нимания механизмов ее развития и прогрессиро-

вания, особенно у пациентов с ИБС без кардио-

мегалии с наличием, скажем, только региональ-

ной дисфункции ЛЖ (гибернация, хроническая

аневризма). В этих случаях тактика лечения бу-

дет направлена, прежде всего, на скорейшую хи-

рургическую реваскуляризацию, спасение жиз-

неспособного миокарда, аневризмэктомию.

В наше время в связи с упрощением понятия

патогенез ишемической кардиомиопатии опи-

сан как осложнение одного или нескольких ИМ,

которое сопровождается потерей функции мио-

цитов, развитием фиброза с последующим нару-

шением функции миокарда и ремоделированием

ЛЖ. Противоположное мнение было высказано

исследователями, стоявшими у истоков изучения

этой патологии. Так, Atkinson и Virmani (1989)

описали застойную СН, обусловленную тяжелой

ИБС без предшествующего ИМ. Патогенез этой

кардиомиопатии при отсутствии ИМ был неиз-

вестен в то время. Исследователи предположи-

ли, что этот тип кардиомиопатии может являться

собственно ишемической кардиомиопатией, раз-

вившейся вследствие ишемии, или представляет

собой идиопатическую ДКМП в сочетании со

случайной ИБС. Иными словами, подчеркивали

общие схожие признаки ишемической и дила-

тацинной кардиомиопатий, и две эти патологии

различались только в зависимости от морфоло-

гического состояния коронарных артерий. Нам

в большей мере импонирует эта точка зрения.

В соответствии с мнением членов Ассоциации

кардиологов Украины под клиническим термином

«ишемическая кардиомиопатия» следует понимать

ИБС с установленными с помощью методов коро-

наро- и вентрикулографии диффузным поражени-

ем коронарных артерий, выраженной дилатацией

ЛЖ, тотальным снижением сократимости миокар-

да, сопровождающимися клиническими призна-

ками СН (Национальный конгресс кардиологов

Украины, 18–21 сентября, 2000, Киев).

Исторически сложилось так, что в Украине ди-

агноз «кардиомиопатия дилатационная или гипер-

трофическая» устанавливали путем исключения в

процессе дифференциальной диагностики прежде

всего таких заболеваний, как ИБС и АГ. Чтобы из-

бежать путаницы в настоящее время, вышесказан-

ное является еще одним аргументом в нецелесоо-

бразности использования термина «ишемическая

кардиомиопатия» в качестве диа г ноза. Термин мо-

жет быть использован в клинической практике, но

не рекомендуется в качестве диагноза.

ЛЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ

СТЕНОКАРДИИ

Лечение стабильной стенокардии преследует

две основные цели: во-первых, улучшение про-

гноза и предупреждение осложнений ИБС, таких

как ИМ и внезапная смерть; во-вторых, снижение

частоты и интенсивности приступов стенокардии

и тем самым улучшение качества жизни пациен-

тов. Достижение указанных целей возможно за

счет сочетания немедикаментозных, медикамен-

тозных и хирургических (реваскуляризация мио-

карда) методов лечения.

Выбор метода лечения опре деляется его влия-

нием на прогноз пациента. Поэтому из терапевти-

ческих мероприятий с одинаковой клинической

эффективностью преимущество следует отдавать

тем, которые имеют доказанное и/или наиболее

выраженное благоприятное влияние на выжи-

ваемость и предотвращение сердечно-сосудистых

осложнений.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Лечение ИБС, учитывая хроническое течение

заболевания, предусматривает тесное сотрудниче-

ство врача, пациента и его ближайшего окружения.

Выбор метода терапии, медикаментозного или

хирургического, зависит от клинического состоя-

ния больного и результатов использования лекар-

ственных средств. Решение о терапевтической так-

тике следует принимать совместно с пациентом,

поэтому ему необходимо предоставить детальную

информацию о заболевании, степени риска основ-

ных осложнений и современных возможностях

лечения. Необходимо учитывать соотношение эф-

фективности и стоимости планируемой терапии.

Особое внимание необходимо уделить факто-

рам риска, осложняющим течение заболевания,

которые связаны с образом жизни больного, ока-

зывают влияние на общий прогноз и могут быть

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

677

устранены. К ним относят, прежде всего, нера-

циональное питание и избыточную массу тела,

гиподинамию или неадекватные физические на-

грузки, курение.

Рекомендации по рациональному питанию

Соблюдение диеты является эффективным

методом вторичной профилактики у больных

ИБС. Основу рационального питания этих паци-

ентов составляет средиземноморская диета с до-

статочным количеством свежих овощей, фрук-

тов, зерновых продуктов с большим содержанием

клетчатки, морской рыбы наряду с ограничением

в рационе животных жиров. В суточном рационе

рекомендуемое количество жира не должно пре-

вышать 30%, для насыщенных жиров — не более

⅓ общего количества. Количество поступающе-

го с пищей ХС не должно превышать 300 мг/сут.

При низкокалорийной диете насыщенные жиры

рекомендуется частично заменять сложными

углеводами, а также моно- и полиненасыщенны-

ми жирами, которые содержатся в растительной

пище и морепродуктах.

Омега-3-полиненасыщенные жирные кисло-

ты (ПНЖК). Рыбий жир, содержащий большое

количество омега-3 ПНЖК (эйкозапентаено-

вая, докозагексаеновая кислоты), полезен для

коррекции нарушений липидного обмена. Кро-

ме

того, этот продукт оказывал положительное

влияние на прогноз больных, перенесших ИМ.

По данным исследования GISSI-Prevenzione,

в котором участ вовали более 11 тыс. таких па-

циентов, продолжительное применение омега-3

ПНЖК в дозе 1 г/сут дополнительно к базовой

терапии приводило к снижению общей смерт-

ности на 21%. Наиболее существенные разли-

чия отмечали для показателя частоты внезапной

смерти (45%). Причем положительное влияние

препарата на этот показатель выявлено уже на

ранних этапах исследования, в течение первых

3 мес. Количество летальных исходов у больных,

которые принимали ПНЖК, было меньше, чем

в контрольной группе, — 1,1% по сравнению

с 1,6% соответственно (р=0,037).

Организаторы GISSI не исключают, что по-

ложительное влияние омега-3 ПНЖК связано

с антиаритмогенным действием.

В настоящее время считают, что клиниче-

ская эффективность омега-3 ПНЖК у больных,

перенесших ИМ, в основном связана с про-

филактикой развития аритмии. Встраиваясь

в трансмемб ранные ионные каналы, омега-3

ПНЖК способствуют электрической стабилиза-

ции кардио миоцитов и препятствуют возникно-

вению аритмии.

Структурные и физико-химические особен-

ности омега-3 ПНЖК позволяют им встраиваться

либо в участки двойного слоя фосфолипидов, рас-

положенных рядом с ионными каналами, либо не-

посредственно в гидрофобные структуры белков

ионных каналов. При таком расположении отри-

цательный заряд карбоксильной группы омега-3

ПНЖК может взаимодействовать с положитель-

ным зарядом белков ионных каналов (рис. 3.10).

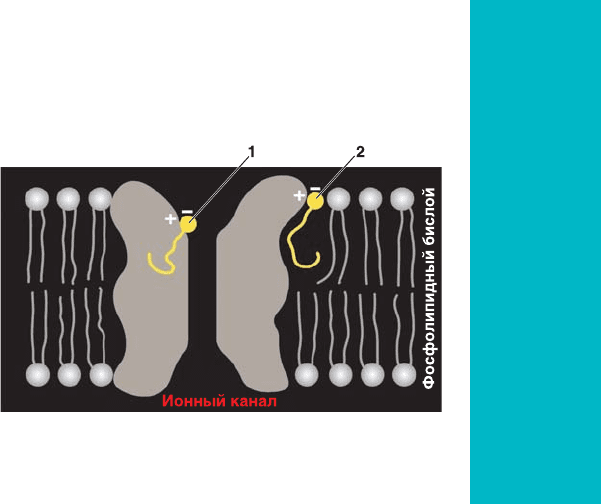

Рис. 3.10. Рабочая гипотеза, объясняющая анти-

аритмогенное действие омега-3 ПНЖК

посредством изменения активности ка-

лиевых, натриевых и кальциевых кана-

лов L-типа. 1 и 2 — молекулы ПМЖК

В экспериментальных исследованиях повы-

шение концентрации омега-3 ПНЖК в мембра-

нах гранулоцитов сопровождалось нормализаци-

ей/повышением вариабельности сердечного рит-

ма. Известно, что низкая вариабельность сердеч-

ного ритма ассоциирована с риском внезапной

смерти. У животных с экспериментальным ИМ

омега-3 ПНЖК повышали порог фибрилляции

желудочков сердца. Были выявлены свойства

ПНЖК, которые могут иметь значение для пре-

дупреждения развития атеросклероза, в частно-

сти активация синтеза противовоспалительных

простагландинов, увеличение продукции про-

стациклина, снижение уровня лейкотриена В4,

блокирование миграции нейтрофильных грану-

лоцитов и моноцитов, антиагрегантное действие.

По результатам GISSI ПНЖК оказывали поло-

жительное влияние на выживаемость больных

независимо от особенностей их питания и нали-

чия других факторов риска, таких как курение,

сопутствующая АГ и сахарный диабет. Тем не

менее у лиц, которые придерживались рекомен-

дованной диеты, отмечали достоверно (р<0,0001)

более высокий показатель выживаемости в те-

чение 3,5 года наблюдения. В настоящее время

назначение препаратов омега-3 ПНЖК считают

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

678

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

целесообразным дополнением к базовой тера-

пии с целью вторичной профилактики сердечно-

сосудистых осложнений, в частности внезапной

смерти, у пациентов после перенесенного ИМ.

Витамины

Результаты масштабных клинических иссле-

дований не подтвердили положительного влия-

ния витаминов-антиоксидантов (витамины А,

Е и С) на уровень сердечно-сосудистого риска

у больных ИБС, что ставит под сомнение целе-

сообразность их назначения этим пациентам.

Физическая активность

Адекватная физическая активность оказывает

положительное влияние на общее состояние па-

циентов с ИБС, способствует повышению толе-

рантности к физическим нагрузкам и контролю

массы тела, а также нормализации липидного и

углеводного обмена, уровня АД. Вместе с тем,

следует учитывать индивидуальную переноси-

мость физических нагрузок больными стенокар-

дией. Этот показатель определяется с помощью

тестов с дозированными нагрузками и составля-

ет основу индивидуальных программ для прове-

дения тренировок больных ИБС.

Табакокурение

Отказ от курения является обязательной со-

ставляющей терапевтических мероприятий при

ИБС. Это важная мера способствует улучшению

клинического состояния и прогноза пациентов.

При необходимости назначают специальную ни-

котинзамещающую терапию.

АГ, сахарный диабет и другие сопутствующие

заболевания

Такие сопутствующие заболевания, как АГ,

сахарный диабет и метаболический синдром, у па-

циентов с ИБС требуют адекватной коррекции,

поскольку их наличие повышает риск прогресси-

рования коронарной болезни. Международные

рекомендации по предупреждению сердечно-

сосудистых заболеваний у пациентов с подтверж-

денным диагнозом ИБС предполагают более

низкий, чем в популяции в целом, уровень АД —

130/85 мм рт. ст. Наличие сопутствующего сахар-

ного диабета и/или заболевания почек также тре-

бует соблюдения более жестких целевых показате-

лей АД — <130/80 мм рт. ст. Кроме того, пациенты

с сахарным диабетом, который по степени риска

сердечно-сосудистых осложнений рассматривают

как состояние, эквивалентное ИБС, нуждаются

в адекватном контроле уровня гликемии и обяза-

тельной коррекции других имеющихся факторов

сердечно-сосудистого риска. Терапия при сахар-

ном диабете с учетом указанных факторов досто-

верно снижает частоту как сердечно-сосудистых,

так и сугубо диабетических осложнений.

Психологические факторы

Роль стресса в генезе ИБС остается неопреде-

ленной. Известно, что психологические факторы

способны провоцировать приступы стенокар-

дии. Диагноз хронического серьезного заболева-

ния, каким является ИБС, может формировать у

больного состояние стойкого психологического

дискомфорта, а в некоторых случаях — невро-

тические тревожные расстройства. Поэтому об-

учение пациентов методикам стресс-контроля и

релаксации является важным терапевтическим

мероприятием. Имеются данные о положитель-

ных результатах применения таких методик.

Гормональная заместительная терапия

В настоящее время нет доказательств положи-

тельного влияния гормональной заместительной

терапии на риск развития сердечно-сосудистых

осложнений у женщин с ИБС. Применение гормо-

нальных средств для первичной профилактики со-

провождалось ростом сердечно-сосудистых заболе-

ваний и рака молочной железы. Поэтому в обычной

клинической практике использование гормональ-

ной заместительной терапии не показано.

ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОМ ПРИСТУПЕ

СТЕНОКАРДИИ

Пациента следует проинформировать о том,

что появление приступа стенокардии требует не-

медленного прекращения нагрузки, которая его

спровоцировала. Чаще всего, когда приступ раз-

вивается во время ходьбы, рекомендуется немед-

ленно остановиться и оставаться в состоянии по-

коя до полного прекращения боли.

Для купирования приступов стенокардии по-

казаны препараты нитроглицерина в форме суб-

лингвальных таблеток, раствора в желатиновых

капсулах или аэрозольных упаковках. Можно

применять изосорбида динитрат в специальных

лекарственных формах быстрого действия — суб-

лингвальные/жевательные таблетки, раствор

в аэрозольных упаковках. Целесообразно инфор-

мировать больного о наиболее частых побочных

реакциях на прием нитратов, таких как головная

боль и резкое снижение АД. Учитывая возмож-

ность выраженных колебаний АД, нитропрепара-

ты рекомендуется применять в положении сидя,

особенно в начале лечения. Продолжительность

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

679

приступа стенокардии более 10–20 мин после от-

дыха и/или приема нитратов требует немедленной

специализированной медицинской помощи.

В некоторых случаях может быть полезным

применение быстродействующих нитратов с про-

филактической целью непосредственно перед на-

грузками, которые обычно вызывают приступы

стенокардии.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ СТАБИЛЬНОЙ

СТЕНОКАРДИИ

Цель фармакотерапии стабильной стенокар-

дии — улучшение прогноза и качества жизни паци-

ентов за счет устранения симптомов заболевания.

Приоритет имеют лекарственные средства с до-

казанным положительным влиянием на прогноз.

Для большинства пациентов со стабильной стено-

кардией фармакотерапия остается альтернативой

хирургическим вмешательствам. Причем, по дан-

ным исследования MASS-II, фармакотерапия со-

провождается меньшим количеством осложнений,

как минимум в течение годичного наблюдения, по

сравнению с хирургическими методами лечения.

Инвазивные вмешательства остаются методом вы-

бора для больных с очень высоким риском разви-

тия сердечно-сосудистых осложнений или в случа-

ях, когда адекватная медикаментозная терапия не

позволяет устранить симптомы заболевания.

Фармакотерапия для улучшения прогноза

у больных стабильной стенокардией

Антитромботические препараты

Применение антитромбоцитарной терапии

предупреждает развитие тромботических ослож-

нений и является обязательным для всех боль-

ных стабильной стенокардией при отсутствии

противопоказаний.

Ацетилсалициловая кислота (АСК)

АСК остается препаратом выбора для боль-

шинства пациентов с ИБС. Положительный

терапевтический эффект АСК и относительно

низкий риск развития побочных эффектов на се-

годня подтверждены целым рядом исследований.

В рандомизированных испытаниях установлено

безоговорочное преимущество АСК перед плаце-

бо у больных стабильной стенокардией. Напри-

мер, результаты шведского исследования SAPAT

свидетельствуют о снижении под влиянием АСК

в суточной дозе 75 мг частоты развития ИМ и вне-

запной смерти на 34%; р=0,003. Классический

метаанализ Antithrombotic Trialists’Collaboration

(АТС) 11 клинических исследований эффектив-

ности АСК, в который были включены результа-

ты терапии 2920 больных стабильной стенокар-

дией, подтвердил 33% снижение частоты серьез-

ных сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт,

кардиальная смерть) по сравнению с плацебо и

группой нелеченых больных (9,9% против 14,1%

соответственно; р<0,001). Аналогичные результа-

ты антитромботической терапии отмечали у па-

циентов, перенесших ИМ. По данным того же

АТС, с участием почти 19 тыс. больных с ИМ в

анамнезе, прием АСК снижал смертность и ча-

стоту повторного нефатального ИМ на 31%. Ме-

ханизм действия АСК заключается в необратимой

блокаде тромбоцитарной ЦОГ-1, которая сопро-

вождается уменьшением продукции тромбоксана

А

2

и снижением агрегационной активности тром-

боцитов. АСК инактивирует ЦОГ на весь период

жизни тромбоцита — 7–10 дней. Оптимальны-

ми антитромботическими дозами АСК считают

75–150 мг/сут. Превышение или снижение ука-

занных доз может влиять на эффективность АСК,

как это было показано в исследовании CURE у

пациентов с ОКС. Наиболее эффективными для

снижения риска сердечно-сосудистых осложне-

ний оказались невысокие дозы препарата — 100 мг

и ниже. В исследовании USPHS в небольшой

подгруппе больных стенокардией существенное

снижение частоты нефатального ИМ отмечали

при применении АСК в дозе 325 мг/сут. Вопрос

о режиме дозирования АСК у больных стабиль-

ной стенокардией остается открытым, поскольку

контролируемых сравнительных исследований

эффективности различных доз АСК в настоящее

время недостаточно.

Среди побочных эффектов, связанных с прие-

мом АСК, наибольшее практическое значение име-

ют желудочно-кишечные расстройства (ульцеро-

генное действие и геморрагичес кие осложнения).

Следует отметить, что риск развития желудочно-

кишечных кровотечений возрастает при примене-

нии любых антитромботических средств, причем

точных сведений о частоте этого побочного эф-

фекта при назначении, например, клопидогрела

на сегодня нет. Возможным механизмом развития

кровотечений при применении антитромботиче-

ских средств считают нарушение нормального про-

цесса восстановления слизистой оболочки ЖКТ,

которое в свою очередь обусловлено блокадой

высвобождения тромбоцитарных факторов роста.

Не исключено, что АСК вызывает дозозависимое

повреждение слизистой оболочки желудка, кото-

рого можно в значительной степени избежать при

применении препарата в низких дозах. Противо-

действовать желудочно-кишечным эффектам АСК

в определенной степени могут средства, блоки-

рующие секрецию соляной кислоты, в частности