Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии

Подождите немного. Документ загружается.

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

660

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Вычисления (например, произведенные с ис-

пользованием горизонтальных или перифериче-

ских контуров) могут улучшить чувствительность

теста, особенно у пациентов с однососудистым

поражением. Для плоскостной сцинтиграфии

с

201

Tl средние опубликованные значения чув-

ствительности и специфичности находились

в пределах 83 и 88% соответственно при визуаль-

ном анализе, а при количественном анализе — 90

и 80% соответственно. ОФЭКТ с

201

Tl, в общем,

более чувствительна, чем плоскостная визуали-

зация, для диагностики ИБС, локализации ги-

поперфузируемых участков миокарда, определе-

ния стенозов передней межжелудочковой ветви

и огибающей ветви левой коронарной артерии,

а также с большей вероятностью выявляет на-

личие многососудистых поражений при ИБС.

Усредненные показатели чувствительности и

специфичности нагрузочной ОФЭКТ с

201

Tl на-

ходились в пределах 89 и 76% соответственно при

качественном анализе, а при количественном —

90 и 70% соответственно.

Некоторая недостаточность уровней чувстви-

тельности и специфичности частично может быть

обусловлена тем, что выявленная ангиографиче-

ски степень стеноза не всегда точно коррелиру-

ет с выраженностью функциональных измене-

ний. Меньшая, чем ожидалось, специфичность

ОФЭКТ, по сравнению с плоскостным исследо-

ванием, связана, вероятно, с послетестовой систе-

матической ошибкой. Кроме того, несомненно,

играет роль в снижении специфичности ОФЭКТ

по сравнению с плоскостной визуализацией отбор

пациентов, а также такие факторы, как фотонная

аттенуация и артефакты, возникающие при томо-

графической реконструкции изображения.

После внедрения дипиридамол-индуциро-

ванной вазодилатации для исследования мио-

кардиальной перфузии с

201

Tl эта фармаколо-

гическая проба стала одним из важных методов

неинвазивной диагностики ИБС. Плоскостная

сцинтиграфия с дипиридамолом имеет высокую

чувствительность (90%) и достаточно высокую

специфичность (около 70%) в диагностике ИБС.

Дипиридамоловая ОФЭКТ с

210

Tl или

99m

Tc-

сестамиби оказалась столь же точна, как и пло-

скостная визуализация. Результаты исследования

перфузии миокарда с использованием аденозина

подобны результатам, полученным при визуали-

зации на фоне введения дипиридамола или при

физической нагрузке. Использование добутами-

на для визуализации перфузии миокарда имеет

значительные ограничения по сравнению с вазо-

дилататорами (дипиридамол или аденозин), так

как он не столь выраженно повышает коронар-

ный кровоток, но информативно у пациентов с

наличием противопоказаний к назначению ди-

пиридамола или аденозина фосфата.

Особенности при проведении стрессовых мето-

дов визуализации

Сопутствующее применение лекарственных

препаратов. Чувствительность эхоКГ-исследова-

ния с физической нагрузкой для диагностики

ИБС снижается у пациентов, принимающих бло-

каторы β-адренорецепторов. По возможности

а

б

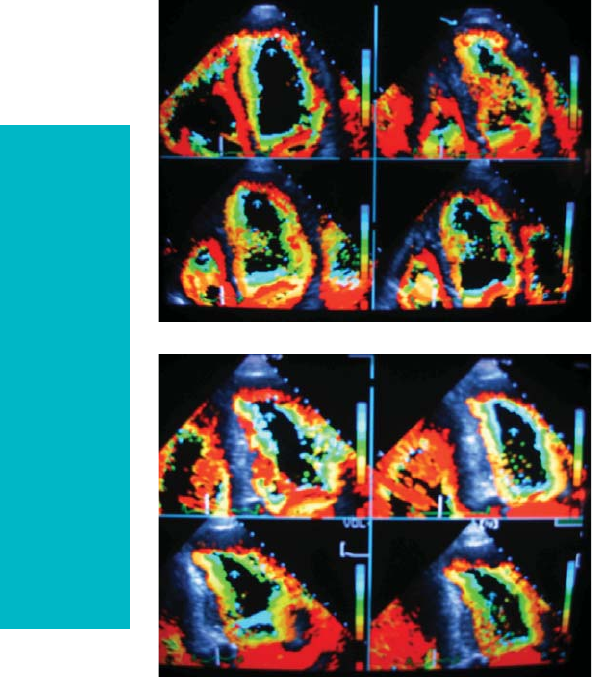

Рис. 3.6. Стресс-эхоКГ с добутамином с примене-

нием колорокинеза. Пример двухфазного

ответа: а) верхушечная четырехкамерная

позиция ЛЖ; б) верхушечная двухкамер-

ная позиция ЛЖ. Используется цифровая

обработка изображения — колорокинез.

Стрелками указаны зоны (а — верхушеч-

ный сегмент боковой стенки ЛЖ, б — вер-

хушечный сегмент передней стенки ЛЖ)

с двухфазным ответом на введение добу-

тамина. Все изображения получены в кон-

це систолы ЛЖ

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

661

следует отменить блокаторы β-адренорецепторов

за 48 ч до планируемого исследования. Однако

даже в том случае, когда нагрузка остается на суб-

максимальном уровне вследствие применения

препаратов, визуализирующие методы (сцинти-

графия или эхоКГ) имеют большую специфич-

ность, чем ЭКГ-проба с физической нагрузкой.

Блокада ножки пучка Гиса

Во многих исследованиях при нагрузочных ме-

тодах визуализации отмечали повышенную рас-

пространенность нарушения перфузии мио карда у

пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса при

отсутствии ангиографических признаков ИБС.

Эти нарушения чаще всего распространялись на

область межжелудочковой перегородки, могли

быть стойкими или обратимыми, но большей ча-

стью отсутствовали при проведении фармаколо-

гической стрессовой пробы. Механизм развития

этих изменений полностью не изучен. По данным

нескольких исследований (включивших более

200 пациентов) определили, что изучение перфу-

зии с использованием фармакологической вазо-

дилатации является более точным методом для

выявления ИБС у пациентов с блокадой левой

ножки пучка Гиса и только в 1 небольшом иссле-

довании с участием 24 пациентов получены дан-

ные о диагностической бесполезности стрессовой

эхоКГ при наличии блокады левой ножки пучка

Гиса. Считаем, что исследование сократимости

миокарда методом эхоКГ с применением дипи-

ридамола и аденозина рекомендовано таким па-

циентам. Блокада правой ножки пучка Гиса или

блокада верхней или нижней ветви левой ножки

пучка Гиса обычно не связаны с подобными из-

менениями перфузии.

Проведение стрессового исследования у пациен-

тов особых групп (женщины, лица пожилого воз-

раста, пациенты с ожирением, представители не-

которых профессий). Нагрузочная ЭКГ-проба (на

тредмиле) имеет недостаточную диагностиче-

скую ценность у женщин, так как у большинства

из них более низкая предтестовая вероятность

развития ИБС, чем у мужчин. В этом случае

радиоизотопное исследование миокардиальной

перфузии или эхоКГ могут быть логическим до-

полнением к ЭКГ-пробе с физической нагруз-

кой на тредмиле. Однако чувствительность ради-

оизотопного сканирования с изотопами таллия

у женщин может быть ниже, чем у мужчин. На

изображении передней стенки ЛЖ у женщин

часто возникают артефакты из-за молочной же-

лезы, особенно при сканировании с изотопом

201

Tl. В недавних исследованиях установлено,

что при использовании изотопа

99m

Tc-сестамиби

эти артефакты уменьшались. В одном из послед-

них проспективных исследований, включившем

115 женщин как с подозреваемой ИБС, так и с

низкой ее вероятностью, ОФЭКТ, проведенные

с

201

Tl и

99m

Tc-сестамиби, имели одинаковую чув-

ствительность (84,3 и 80,4% для степени коро-

нарного стеноза более 70%). Однако при исполь-

зовании изотопа

99m

Tc-сестамиби специфичность

метода была выше (84,4% по сравнению с 67,2%)

и повышалась до 92,2% с учетом результатов

ЭКГ-исследования. Как ЭКГ-проба с дозиро-

ванной физической нагрузкой, так и стрессовая

эхоКГ не приводят к появлению специфичных

артефактов, связанных с молочной железой

у женщин. Однако эхоКГ-ис следование у лиц

с ожирением может оказаться технически труд-

новыполнимым, а полученное изображение ча-

сто бывает низкого качества. Некачественное

изображение также нередко бывает у лиц с де-

формациями грудной клетки или заболеваниями

легких. Таким образом, в настоящее время недо-

статочно данных для рекомендаций относитель-

но замены стандартной ЭКГ-пробы с физической

нагрузкой визуализирующими стресс-методами

для первичной диагностики ИБС у женщин.

Хотя некоторые пациенты пожилого возрас-

та могут адекватно выполнить ЭКГ-пробу с до-

зированной физической нагрузкой, зачастую ее

проведение не представляется возможным из-за

физической несостоятельности этих больных.

Поэтому при проведении исследования у паци-

ентов пожилого возраста более приемлемы фар-

макологические визуализирующие методы.

Для пациентов с избыточной массой тела

также возникают сложности в использовании

ОФЭКТ, поскольку для этого метода существуют

определенные ограничения по массе тела (обычно

<135 кг). Этим пациентам может быть проведена

плоскостная сцинтиграфия. У пациентов с избы-

точной массой тела трудно достичь оптимального

изобра жения, особенно при использовании изо-

топа

201

Tl, вследствие значительного связывания

фотонов мягкими тканями. Лучшие результаты

можно получить при проведении сканирования

с изотопом

99m

Tc-сестамиби, а также при исполь-

зовании позитронной эмиссионной томографии.

Некоторым группам лиц, чья профессия свя-

зана с общественной безопасностью (пилоты

самолетов, водители автобусов, пожарные, ра-

ботники правоохранительных служб и т.п.), или

спортсменам чаще других проводят нагрузочное

тестирование для определения толерантности

к физической нагрузке и вероятности наличия

ИБС. Для пациентов этих групп со средней и вы-

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

662

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

сокой вероятностью ИБС назначение визуализи-

рующих исследований в дополнение к стандарт-

ной ЭКГ-пробе с физической нагрузкой должно

быть шире, чем у среднестатистического паци-

ента. Некоторые исследователи считают первич-

ным диагностическим стрессовым исследовани-

ем для этих групп пациентов стресс-эхоКГ или

радионуклидное исследование (табл. 3.6 и 3.7).

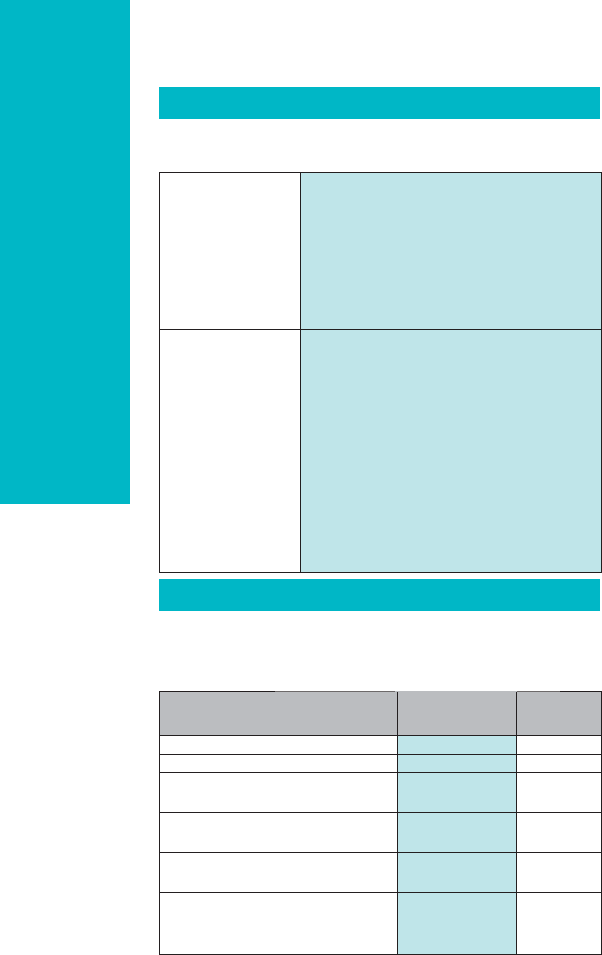

Таблица 3.6

Сравнительная оценка стрессовой эхоКГ

и стрессового исследования перфузии миокарда

Преимущества

стресс-эхоКГ

1. Более высокая специфичность

2. Более широкие возможности

определения анатомии и функции

сердечной мышцы

3. Большее удобство и эффектив-

ность проведения

4. Низкая стоимость

Преимущества

радиоизотоп-

ного стресс-

исследования

миокардиальной

перфузии

1. Лучшие технические возможности

2. Выше чувствительность, особен-

но для однососудистого поражения

с вовлечением огибающей ветви

левой коронарной артерии

3. Более высокая точность выявле-

ния ишемии при патологической

сократимости нескольких сегмен-

тов ЛЖ в покое

4. Большее количество публикаций,

особенно относительно прогноза

Таблица 3.7

Сравнение диагностической точности

различных стрессовых методов для выявления

ИБС

Метод Чувств.,%

Спе-

циф.,%

Нагрузочная ЭКГ 68 77

Нагрузочная стресс-эхоКГ 80–85 8–86

Нагрузочное исследование

миокардиальной перфузии

85–90 70–75

Стресс-эхоКГ с добутами-

ном

40–100 62–100

Стресс-эхоКГ с вазодилата-

торами

56–92 87–100

Исследование миокарди-

альной перфузии с вазоди-

лататорами

83–94 64–90

Инвазивная диагностика

1. Коронарная ангиография

Коронарная ангиография используется как

одна из методик обследования, которая помогает

установить точный диагноз и выбрать оптималь-

ное лечение. Неинвазивные исследования могут

выявить наличие стенозирующего коронарного

атеросклероза с определенной долей вероятно-

сти и используются для определения необхо-

димости проведения коронарной ангиографии

и последующей стратификации риска (табл. 3.8).

Но они могут быть противопоказаны при нали-

чии определенных сопутствующих заболеваний

или невозможности их проведения. Неинвазив-

ные методики также не позволяют оценить воз-

можность реваскуляризации миоарда.

Коронароангиография для визуализации ко-

ронарных артерий остается наиболее точным

диагностическим тестом для определения кли-

нически значимого обструктивного коронарного

атеросклероза и менее распространенных неате-

росклеротических причин хронической стабиль-

ной стенокардии, таких как коронарный спазм,

аномалии коронарных артерий, болезнь Каваса-

ки, первичная артериальная диссекция, васкуло-

патия. Результаты ранних исследований корре-

ляции симптомов с ангиографическими данны-

ми свидетельствуют, что у 26–65% пациентов с

дискомфортом в грудной клетке, не являющимся

классической стенокардией, выявляли значи-

тельные коронарные стенозы как след ствие ате-

росклероза. У многих пациентов с симп томами,

похожими, однако, не типичными для хрониче-

ской стабильной стенокардии (с предтестовой

вероятностью около 50%), ценность неинвазив-

ных диагностических тестов (в сопоставлении с

другими клиническими данными) может быть

достаточной для установления правильного диа-

гноза и решения о дальнейшей клинической

стратегии. Обязанностью врача является опреде-

ление вероятности того, что симп томы пациента

связаны с ишемией миокарда. Все решения, свя-

занные с выбором методов диагностики ИБС,

должны учитывать желание пациента и сопут-

ствующие заболевания. Необходимо еще раз

подчеркнуть значение анамнеза типичной сте-

нокардии у людей среднего и пожилого возраста,

примерно у 90% которых диагностируют выра-

женную коронарную болезнь, многососудистые

поражения. У половины женщин при клинике

классической стенокардии выявлено значитель-

ное стенозирование коронарных артерий.

Показания к проведению коронарной ангио-

графии

Диагностическая коронарная ангиография

может быть назначена пациентам с болью в груд-

ной клетке, возможно, связанной с ишемией мио-

карда, когда неинвазивные методы исследования

противопоказаны или их проведение нежелатель-

но из-за каких-либо сопутствующих заболеваний,

инвалидности или других причин. Например,

коронарная ангио графия может быть рекомендо-

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

663

вана с минимальным риском пациенту с болью в

грудной клетке, характерной для стенокардии и

сопутствующей ХОБЛ, который не сможет вы-

полнить нагрузку из-за одышки, исследование с

дипиридамолом или аденозином может вызвать

бронхоспазм и необходимость введения теофил-

лина, а при стресс-эхоКГ у этого пациента будет

получено некачественное изображение из-за на-

личия эмфиземы легких.

Пациентам, у которых результаты неинвазив-

ных методов исследования были патологически

изменены, однако не внесли достаточной ясно-

сти в установление правильного диагноза, может

быть назначено проведение коронарной ангио-

графии. Повторное проведение неинвазивных

исследований может быть рекомендовано лицам

с низкой вероятностью ИБС, у которых по ре-

зультатам функциональной ЭКГ-пробы с нагруз-

кой на тредмиле вероятность ИБС повысилась до

средней. Коронароангиография может быть наи-

более подходящим тестом для пациентов с вы-

соким риском после проведенной нагрузочной

ЭКГ-пробы на тредмиле.

Пациентам с симптомами, возможно, указы-

вающими на стабильную стенокардию, однако не

характерными для нее, коронарная ангиография

может быть назначена, если их профессиональ-

ная или другая деятельность может составлять

риск для них самих или окружающих (пилоты,

пожарные, спортсмены). Некоторым пациентам с

типичными симптомами стабильной стенокардии

или нетипичной болью в грудной клетке, но вы-

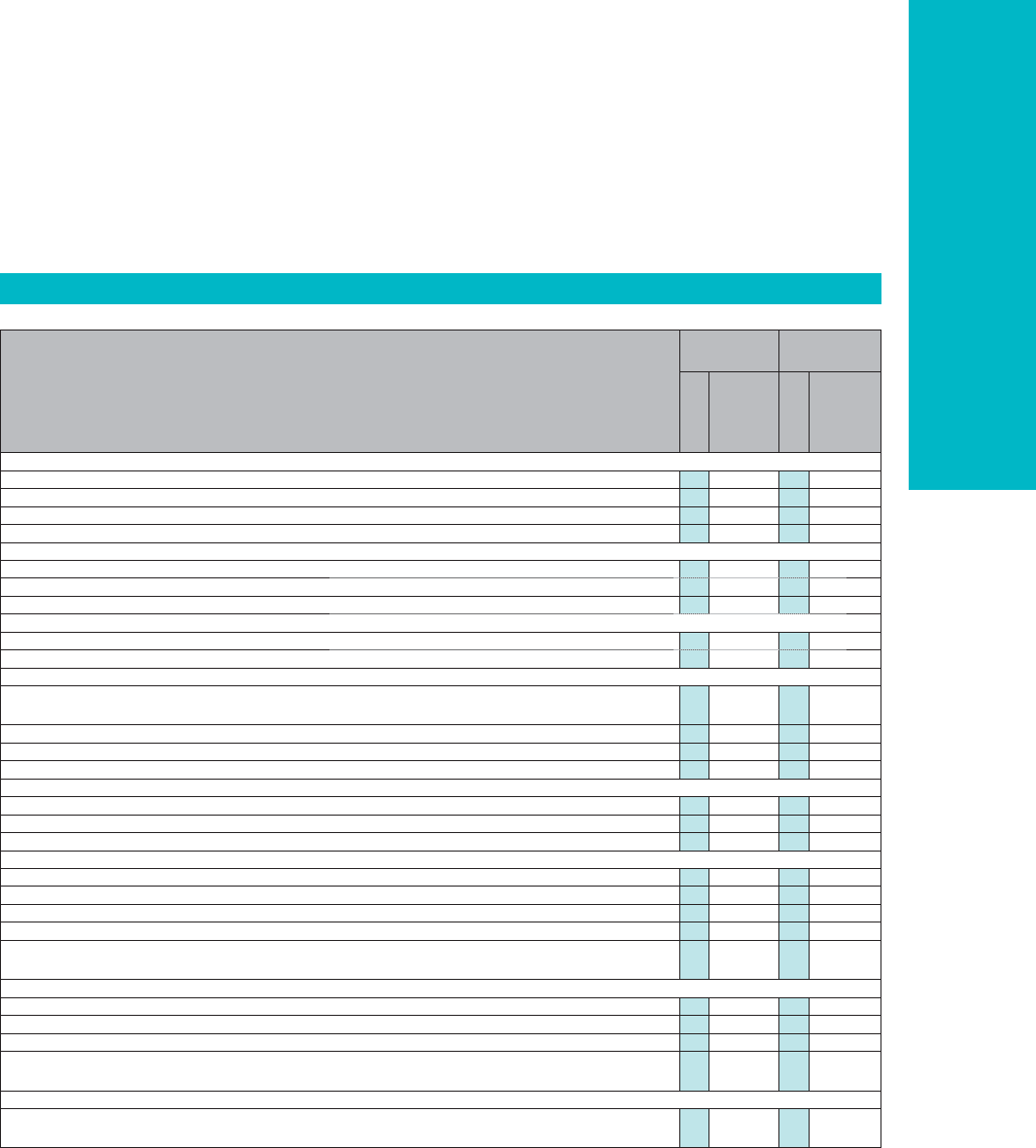

Таблица 3.8

Рекомендации по неинвазивному обследованию пациентов со стабильной стенокардией

Исследование

Для диа-

гностики

Для про-

гноза

Класс

Уровень

дока-

затель-

ности

Класс

Уровень

доказа-

тельно-

сти

Лабораторные тесты

Уровень глюкозы натощак I B I B

Липидный профиль крови натощак I B I B

Общий анализ крови, креатинин I C I B

СРБ, гомоцистеин, липопротеин (а), аполипопротеин А, аполипопротеин В IIb B IIb B

ЭКГ

ЭКГ в покое ICIB

ЭКГ во время эпизода стенокардии I B

ЭКГ при последующих визитах IIb C IIb C

Рентгенография органов грудной клетки

Хроническая сердечная недостаточность или данные аускультации сердца I B I B

Подозрение на заболевание легких I B

ЭхоКГ

Подозрение на СН, данные аускультации, изменения на ЭКГ (наличие зубца Q, блокада

ножек пучка Гиса, значимые изменения сегмента ST)

IBIB

Перенесенный ИМ IB

АГ или сахарный диабет I C I B/C

Пациенты промежуточного или низкого риска без оценки функции ЛЖ IIa C

Проба с физической нагрузкой

Начальная оценка, за исключением случаев, когда проба неинформативна I B I B

Пациенты с установленной ИБС и значимыми симптомами ухудшения I B

Периодический контроль стенокардии IIb C IIb C

Амбулаторное мониторирование ЭКГ

Подозрение на аритмию I B I B

Подозрение на вазоспастическую стенокардию IIa C

Подозрение на стенокардию при нормальной пробе с физической нагрузкой IIa C

Идентификация локализации ишемии при плановой реваскуляризации IIa B

Оценка функционального состояния коронарной артерии со стенозом средней сте-

пени

IIa C

Фармакологические стрессовые тесты с визуализацией

Пациенты, не способные выполнять физическую нагрузку I B I B

Пациенты с незавершенной пробой с физической нагрузкой из-за низкой толерантности I B I B

Оценка жизнеспособности миокарда IIa B

Другие показания как для проб с визуализацией (фармакологическая проба предпо-

чтительнее пробы с нагрузкой)

IIa B IIa B

Неинвазивная КТ артериография

Пациенты с низкой вероятностью заболевания и незавершенным или положитель-

ным стрессовым тестом

IIb C

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

664

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

сокой клинической вероятностью развития ИБС

экономически оправдано проведение коронарной

ангиографии без предшествующего неинвазивно-

го обследования. Диагностика стенокардии у лиц

с сахарным диабетом может быть осложнена в

результате ослабления выраженности симптомов

ишемии миокарда вследствие наличия сенсор-

ной и автономной нейропатии, следовательно,

частота назначения коронароангиографии у них

должна быть выше. Проведение коронарной ан-

гиографии у пациентов с высокой предтестовой

вероятностью заболевания может иметь значение

как для определения степени риска, так и уста-

новления диагноза.

Риск при проведении диагностической коро-

нарной ангиографии незначительно выше у лиц

пожилого возраста по сравнению с более моло-

дыми пациентами; во многих кардиологических

центрах большинство пациентов, которым про-

водят это исследование, старше 65 лет.

Спазм коронарных артерий

Некоторые исследователи предлагают для вы-

явления спазма коронарных артерий применение

неинвазивных провокационных проб, хотя при

этом всегда есть риск развития необратимого ко-

ронароспазма. Поэтому проведение проб, прово-

цирующих коронароспазм в условиях катетериза-

ции сердца, рекомендовано в тех случаях, когда

возможно интракоронарное введение нитрогли-

церина или других вазодилататоров, а также про-

ведение других интенсивных терапевтических ме-

роприятий.

Аномалии коронарных артерий

Аномальное ответвление или локализация ар-

терии — нечастая причина стенокардии и чаще

всего оказывается неожиданной находкой во вре-

мя проведения коронароангиографии. Однако

эта патология может быть заподозрена у паци-

ентов молодого возраста с симптомами ишемии

миокарда и распознана с помощью неинвазивных

визуализирующих методов исследования (напри-

мер, трансэзофагальной эхоКГ, КТ, МРТ). По-

стоянный шум при аускультации серд ца возможен

при аномальном отхождении передней межжелу-

дочковой или огибающей ветви левой коронар-

ной артерии от ЛА или при наличии коронарного

артериовенозного анастомоза, что также может

быть подтверждено при проведении коронароан-

гиографии.

Больные после реанимации при фибрилляции же-

лудочков или стойкой желудочковой тахикардии

У большинства пациентов, перенесших вне-

запную остановку сердца или аритмию с проведе-

нием реанимационных мероприятий, выявляют

выраженную ИБС. Этим пациентам проведение

коронароангиографии показано как для установ-

ления диагноза, так и для определения необхо-

димости и возможности реваскуляризационного

вмешательства.

Частота таких осложнений, как смерть, ИМ

или инсульт, при проведении коронароангиогра-

фии составляет 0,1–0,2%.

Рекомендации по проведению коронарной ангио-

графии с целью установления диагноза «стабильная

стенокардия»

Класс I

1. Тяжелая стенокардия (III ФК и выше по

классификации Канадского общества кардиоло-

гов) с высокой предтестовой вероятностью забо-

левания, особенно если симп томы заболевания

неадекватно поддаются медикаментозной кор-

рекции.

2. Выжившие после остановки сердца.

3. Пациенты с серьезной желудочковой арит-

мией.

4. Пациенты после реваскуляризации миокар-

да (ЧТКА, АКШ) при появлении возвратной уме-

ренной или тяжелой стенокардии.

Класс IIa

1. Пациенты с сомнительным диагнозом при

проведении неинвазивного теста или противо-

речивыми результатами разных неинвазивных

тестов при наличии среднего или высокого риска

развития ИБС.

2. Пациенты с высоким риском рестенозов по-

сле ЧТКА, если ЧТКА была проведена на прогно-

стичски важном участке.

2. Внутрисосудистое УЗИ

Внутрисосудистое УЗИ позволяет получить

ультразвуковое изображение изнутри коронарной

артерии, значительно улучшает качественную

и количественную оценку анатомии венечных

сосудов: точное измерение диаметра коронарной

артерии, оценку эксцентрических атеросклеро-

тических повреждений и ремоделирования ар-

терий, состояние атеросклеротической бляшки;

играет важную роль в определении объема ин-

тервенционного вмешательства, помогает точнее

произвести установку внутрикоронарного стента.

В Украине это обследование проводят в высоко-

специализированных клинических отделениях

и в научных целях. Оно является методикой пер-

вого порядка при диагностике ИБС.

Прогноз больных

стабильной стенокардией

Течение ИБС весьма разнообразно: у одних

больных стенокардия протекает годами без су-

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

665

щественного ухудшения клинической картины,

у других — быстро прогрессирует, приводя к ИМ,

CН и летальному исходу, у третьих — сразу начи-

нается с острого коронарного синдрома. В значи-

тельной мере клиническая симптоматика и даль-

нейшая судьба больного определяется, с одной

стороны, соотношением морфологических

и функциональных компонентов патогенеза за-

болевания, с другой — адекватностью подобран-

ного

медикаментозного, интервенционного или

хирургического лечения. Выбор тактики лечения

конкретного больного с коронарной недостаточ-

ностью является важнейшей повседневной зада-

чей практикующего кардиолога. Учитывая, что

различные клинические синдромы хронической

ИБС, по сути, являются проявлением одного и

того же патологического процесса, разделение

стенокардии на различные формы оправдано

лишь с клинических позиций, а оценка тяжести

и долгосрочный прогноз ИБС представляют со-

бой весьма сложную проблему. Как известно,

течение и долгосрочный прогноз заболевания у

пациентов с хроническими формами ИБС в зна-

чительной мере коррелируют с данными коро-

нарографии и показателями, характеризующи-

ми функцию миокарда, прежде всего с такими

как ФВ ЛЖ. Установлена обратная зависимость

между выраженностью коронарного атероскле-

роза и выживанием больных ИБС. В 80-е годы

ХХ ст. ежегодная смертность больных ИБС в сред-

нем составляла 3–6%. При поражении одной ве-

нечной артерии — 2%, трех — 7–10%, при стенозе

ствола левой коронарной артерии прогноз был

особенно неблагоприятный.

Представленные нами данные 5-летнего на-

блюдения пациентов с ИБС, которые не были

подвергнуты операции реваскуляризации, опу-

бликованы еще в 1989 г., когда в Украине широко

не применялись препараты, оказывающие влия-

ние на прогноз заболевания. Тогда мы не исполь-

зовали статины, ингибиторы АПФ, несистемати-

чески назначали ацетилсалициловую кислоту, а

из препаратов, влияющих на прогноз ИБС, при-

меняли только блокаторы β-адренорецепторов.

Практически речь шла о «естественном» течении

болезни. Результаты наблюдения пациентов с

ИБС и поражением двух и более коронарных ар-

терий, получавшими только антиангинальное ле-

чение, свидетельствовали о том, что у 51% из них

в течение 5 лет развивался повторный ИМ или

коронарная смерть. У пациентов с поражением

одной венечной артерии смертность за 5 лет со-

ставила — 7%, двух — 16%, трех — 29%. То есть

речь идет о тяжелой категории больных, требую-

щих комплексного воздействия, включающего

изменение стиля жизни, медикаментозное, ин-

тервенционное и хирургическое лечение. В на-

стоящее время к пациентам с ИБС высокого ри-

ска относят больных с ежегодным риском смерти

более 2%.

Результаты первых эпидемиологических ис-

следований свидетельствовали о высокой ва-

риабельности ежегодной смертности пациентов

с ИБС — в пределах от 2,5 до 9%. Эти данные

отчетливо указывали на взаимосвязь некоторых

изменений ЭКГ покоя, АГ, кардиомегалии и за-

стойной СН со смертностью лиц с ИБС. В много-

численных исследованиях, учитывающих данные

коронароангиографии, подчеркивается высокая

степень корреляции между выраженностью ате-

росклеротического поражения коронарного русла

и смертностью этих больных.

Резюмируя данные первых исследований, по-

священных изучению зависимости между атеро-

склеротическим поражением венечных артерий

и смертностью лиц с ИБС, можно прийти к за-

ключению, что при стенозировании одной из трех

главных венечных артерий (передняя межжелу-

дочковая ветвь левой коронарной артерии (ЛКА),

огибающая ветвь ЛКА, правая коронарная арте-

рия) ежегодная смертность составляет прибли-

зительно 2%. Если поражены 2 из 3 главных арте-

рий, смертность составляет приблизительно 7%,

а если поражены все 3 артерии — приблизительно

11%. Подчеркивается, что эти данные основаны

на анализе выраженности атеросклеротических

поражений и существенно ухудшаются при раз-

витии и прогрессировании застойной СН.

Reeves и соавторы первыми сделали несколь-

ко важных наблюдений. Первое из них состояло

в том, что выживаемость пациентов со стенокар-

дией отчетливо улучшалась на протяжении XX в.

В их обзоре показано, что длительность жизни

от возникновения симптомокомплекса стено-

кардии до смерти возросла в 1956 г. по сравне-

нию с 1918-м. В первом исследовании Herrick и

Nuzum, проведенном в 1918 г., сообщалось, что

от момента возникновения стенокардии до смер-

ти в среднем проходило около 3 лет, а в 1956 г.

Richards и соавторы установили, что эти больные

жили уже в среднем 9,7 года. Также у женщин

отмечено более благоприятный прогноз по срав-

нению с мужчинами. Но независимо от пола на-

блюдали следующую закономерность: смертность

у пациентов с АГ, кардиомегалией, застойной СН

и патологическими изменениями на ЭКГ была

выше. У женщин, предъявляющих жалобы на

боль в прекардиальной области, чаще выявля-

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

666

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

ли нормальные ангиограммы. Reeves и соавторы

подчеркивают, что у женщин более высокий про-

цент ложноположительных диагнозов «стено-

кардия». Авторы предположили, что, возможно,

этим и объясняется разница в смертности между

пациентами разных полов. В этом обзоре также

выделены несколько простых факторов, имею-

щих особое влияние на выживаемость пациентов

со стенокардией. Авторы отметили, что использо-

вание простых, неинвазивных методов исследова-

ния (например ЭКГ) помогает дифференцировать

пациентов с высоким и низким риском смерти.

Например, 5-летняя выживаемость пациентов

с нормальной ЭКГ составляла 73,1% по отноше-

нию к 29,1% у таковых с патологической.

Friesinger и соавторы одними из первых про-

анализированы результаты коронароангиографии

у пациентов с прекардиальной болью. Средний

период наблюдения составил 50 мес. Выражен-

ность поражений в каждой из 3 главных артерий

оценивали в баллах:

• 0 — поражений нет;

• 1 — поражения несущественны;

• 2 — выраженность стеноза варьирует между

50 и 90%;

• 3 — множественные поражения —50–90% в

1 артерии;

• 4 — стеноз более чем 90%, но не окклюзия;

• 5 — окклюзия.

По данным этого исследования у пациентов с

количеством баллов выше 10 смертность в течение

50 мес составила 53%. В то же время у пациентов

с количеством баллов выше 3, но ниже 10, смерт-

ность составила 5%. Только 1 пациент из 32 с пора-

жением 1 венечной артерии умер за время 50-ме-

сячного наблюдения (и то в автокатастрофе).

Данные многочисленных исследователей по-

казывают, что смертность пациентов со стабиль-

ной стенокардией строго зависит от количества

пораженных артерий. Установлено, что пораже-

ние проксимальной части передней межжелудоч-

ковой ветви ЛКА связано с относительно серьез-

ным прогнозом и ежегодной смертностью в преде-

лах 4–7,4%. У больных с поражением огибающей

ветви ЛКА или правой коронарной артерии про-

гноз лучше — от 2 до 7 лет. У пациентов с пораже-

нием 3 сосудов отмечают высокую смертность —

10–15% в год. В любом случае кардиомегалия и

СН серьезно ухудшают прогноз. В заключение

подчеркивается значение коронаровентрикуло-

графии для определения прогноза. Friesinger и

соавторы оценили связь между ЭКГ-признаками

постинфарктного кардиосклероза, длительно-

стью анамнеза СН и прогнозом. У пациентов с

ЭКГ-признаками постинфарктного кардиоскле-

роза смертность в течение 22 мес составила 31%,

в отличие от 7% смертности больных, не имев-

ших подобных изменений на ЭКГ. Наличие

СН в

анамнезе было также тесно связано с прогнозом.

Смертность на протяжении 22 мес у 45 пациен-

тов с признаками легочной гипертензии соста-

вила 40% по сравнению с 8% у 201 пациента без

таковой. Смертность у 30 пациентов с поражени-

ем 2–3 сосудов в сочетании с СН составила 50%.

У больных с аналогичным поражениеим коро-

нарных артерий, но без СН смертность составила

16%. У пациентов с признаками кардиомегалии

(по данным рентгенографии) смертность при на-

личии поражения 2 сосудов составила 41% в тече-

ние 22 мес, у больных без кардиомегалии — 7%.

В настоящее время у пациентов с ИБС хорошо

изучена связь между клиническими данными, по-

казателями неинвазивных методов исследования

сердечно- сосудистой системы и прогнозом забо-

левания. Особенно это касается пациентов, пере-

несших ИМ. Наиболее простые и информативные

предикторы прогноза представлены ниже.

Клинические параметры, связанные с прогнозом

больных ИБС, перенесших ИМ

•Возраст

•Стенокардия до ИМ (косвенно указывает на

высокую вероятность поражения 3 сосудов)

•ЭКГ- и эхоКГ-признаки ранее перенесенно-

го ИМ (повышают риск неблагоприятного исхода

в 2 раза)

•Пол — отдаленный прогноз у женщин, пере-

несших ИМ, хуже

•Наличие АГ

•Наличие сахарного диабета (3–4-кратное по-

вышение риска)

•Продолжение курения

•Признаки передней локализации ИМ по

сравнению с нижней локализацией

•Признаки СН

•Повышенный уровень мочевины, креати-

нина

•Ранняя постинфарктная стенокардия

•Желудочковые нарушения ритма

•Повышенная ЧСС

Параметры нагрузочного теста, ассоциирован-

ные с плохим прогнозом ИБС

•Продолжительность теста:

- невозможность выполнить II ступень по про-

токолу Bruce (<6,5 METS);

- низкая пороговая ЧСС <120 уд./мин.

•Время появления, амплитуда и продолжи-

тельность депрессии сегмента ST:

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

667

- начало при ЧСС <120 уд./мин или нагрузке

< 6,5 METS;

- амплитуда >2 мм;

- продолжительность восстановления >6 мин;

- депрессия сегмента ST в нескольких отведе-

ниях.

•Реакция САД во время или по окончанию

теста:

- снижение АД более чем на 10 мм рт. ст. или

отсутствие прироста в ответ на нагрузку (не выше

130 мм рт. ст. при пороговой нагрузке).

•Прочие потенциально неблагоприятные по-

казатели:

- подъем сегмента ST (кроме отведения aVR);

- приступ стенокардии, резкая слабость.

ВАЗОСПАСТИЧЕСКАЯ

СТЕНОКАРДИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вазоспастическая стенокардия является фор-

мой стенокардии, обусловленной спазмом коро-

нарных артерий, возникающего внезапно в сег-

менте крупной эпикардиальной артерии, в ре-

зультате чего резко снижается коронарный кро-

воток и возникает, как правило, трансмуральная

ишемия миокарда, проявляющаяся элевацией

сегмента ST на ЭКГ. C. Conti (1985) дает рабочее

определение коронароспазму как транзиторному

уменьшению просвета эпикардиальной артерии,

достигающему степени, достаточной для про-

воцирования ишемии миокарда при отсутствии

повышения ЧСС и АД.

В 1959 г. Принцметал впервые описал забо-

левание, при котором в состоянии полного по-

коя внезапно, без действия видимых провоци-

рующих факторов, ночью или в ранние утренние

часы возникает циклически повторяющаяся ан-

гинозная боль, вызванная спазмом коронарных

артерий и в большинстве случаев сопровождаю-

щаяся выраженным преходящим подъемом сег-

мента ST на ЭКГ.

По патогенетическому принципу A. Maseri

(1980) классифицировал стенокардию как пер-

вичную (вазоспастическая стенокардия), связан-

ную с преходящими нарушенимия коронарной

перфузии вследствие изменения тонуса коро-

нарных артерий и реологических свойств крови,

и вторичную (стенокардия напряжения), воз-

никающую вследствие повышения потребления

кислорода миокардом при ограничении его по-

ставки в результате коронарного атеросклероза.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Термин «вазоспастическая стенокардия» ис-

пользуется нами для определения категории

больных ИБС с преобладанием в клинической

картине заболевания симптомов и инструмен-

тальных признаков, характерных для ишемии,

развившейся вследствие спазма венечных арте-

рий. Термин применяется как синоним «спон-

танной», «вариантной», «ангиоспастической»,

«особой» формы стенокардии или стенокардии

Принцметала и выбран не случайно, поскольку

наиболее часто используется в зарубежной ли-

тературе и, с нашей точки зрения, наилучшим

образом отражает механизмы, ответственные за

развитие ишемии.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Вазоспастическую стенокардию выявляют

у 2% пациентов, госпитализированных с клини-

ческими проявлениями нестабильной стенокар-

дии. Чаще это лица в возрасте 50–60 лет, муж-

чины и женщины в соотношении 5:1. Курение –

доказанный фактор риска вазоспастической

стенокардии. Употребление алкоголя, кокаина,

флуороурацила, суматриптана может вызывать

вазоспастическую стенокардию. В некоторых

случаях вазоспастическая стенокардия может

ассоциироваться с такими вазомоторными нару-

шениями, как мигрень и синдром Рейно.

ПАТОГЕНЕЗ

Механизмы развития вазоспастической сте-

нокардии до конца не выяснены, хотя предпо-

лагают, что в их основе лежат гиперреактивность

гладкомышечных клеток и дисфункция эндоте-

лия сосудов, что приводит к выраженному спазму

коронарных артерий и их кратковременному ди-

намическому стенозу. Рассматривается влияние

нескольких предрасполагающих факторов, таких

как повышение внутриклеточной ро-киназной

активности, нарушение АТФ-чувствительности

калиевых каналов, транспорта Na

+

и H

+

, дисба-

ланс вегетативной нервной системы, повышение

концентрации эндотелина. Прекращение или

резкое уменьшение коронарного кровообраще-

ния приводит к глубокой, чаще трансмуральной

ишемии миокарда, снижению локальной сокра-

тимости ЛЖ и электрической нестабильности

миокарда, проявляющейся нарушением ритма и

проводимости.

Морфологические изменения коронарных

сосудов у больных с вазоспастической стенокар-

дией весьма вариабельны. В одних случаях выяв-

ляют более или менее выраженный фиксирован-

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

668

__________

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

ный стеноз проксимальной коронарной артерии,

иногда с признаками нестабильной атеромы.

В других – атеросклеротическое сужение круп-

ных коронарных артерий может быть минималь-

ным или даже отсутствовать совсем. В последнем

случае можно предположить спазм коронарных

артерий на уровне мелких интрамуральных ко-

ронарных сосудов, морфологические изменения

которых обычно не выявляют при коронароан-

гиографии. Иногда в процесс вазоспазма может

вовлекаться несколько коронарных сегментов

(мультикоронарный спазм).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Характеристика ангинозной боли

Интенсивные болевые приступы возникают

в покое, часто ночью во время сна или в ранние

утренние часы (4–6 часов утра). Болевым при-

ступам, как правило, не предшествуют какие-

либо провоцирующие факторы, повышающие

потребность миокарда в кислороде (повышение

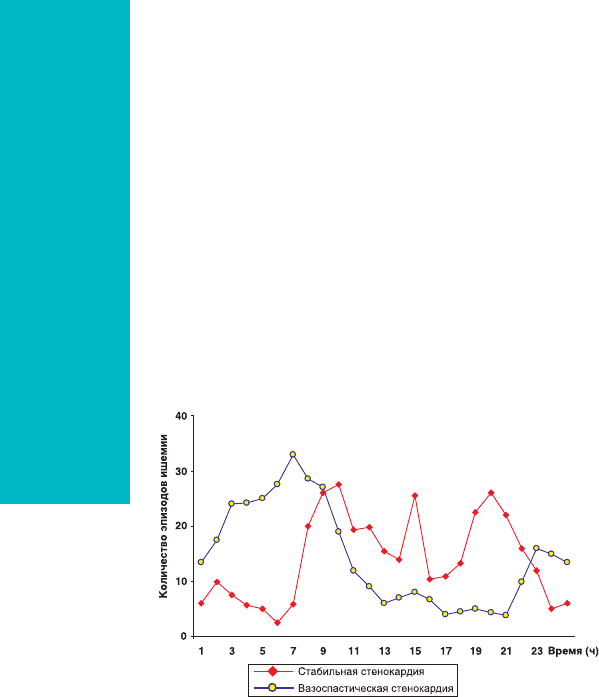

ЧСС и АД, др.) (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Суточный профиль распределения эпизо-

дов ишемии у больных ИБС со стабильной

стенокардией и у пациентов с вазоспасти-

ческой стенокардией. При вазоспастиче-

ской стенокардии отмечают значительное

преобладание эпизодов ишемии в ночное и

утреннее время. Напротив, при стабильной

стенокардии эпизоды возникали преимуще-

ственно в дневное время (утренний, обеден-

ный, вечерний пик)

Боль локализуется за грудиной и иррадиирует

в левую руку, плечо и лопатку. Продолжитель-

ность боли – от 3–10 мин, реже — до 20–30 мин.

Нередко на фоне болевого приступа возникает

брадикардия. Тахикардия может появиться на

высоте приступа или в конце его, но лишь как

следствие рефлекторной симпатической акти-

вации. Боль может сопровождаться одышкой,

слабостью, потливостью, головокружением, что

связано с дисфункцией ЛЖ и выраженными ве-

гетативными нарушениями. Во время приступа

вариантной стенокардии могут развиться пре-

ходящие внутрижелудочковые и АV-блокады,

частая желудочковая экстрасистолия высоких

градаций, пароксизмальная тахикардия и даже

фибрилляция желудочков, внезапное формиро-

вание АV-блокады II или III степени, останов-

ка синусного узла, что нередко сопровождается

синкопальным состоянием.

Клинические варианты вазоспастической сте-

нокардии I

Очевидным является и тот факт, что Принц-

метал впервые описал лишь особую, наиболее

тяжелую форму вазоспастической стенокардии

и, по-видимому, термин «стенокардия Принц-

метала» не может охватить весь широкий спектр

клинических проявлений вазоспастической сте-

нокардии.

A. Maseri и S. Chierchia (1985), основываясь

на патогенетическом подходе, предложили вы-

делять следующие формы стенокардии: стено-

кардию напряжения, вазоспастическую и сме-

шанную. В патогенезе двух последних вариантов

течения ИБС вазоспазм играет ведущую роль.

Следует также помнить, что у пациентов с ис-

ходно стабильной стенокардией или редкими

приступами вазоспастической стенокардии при

дестабилизации атеромы усиливаются механиз-

мы динамической коронарной обструкции, что

может привести к преобладанию в клинической

картине заболевания симптомов коронарного

вазоспазма. В этих случаях вазоспазм является

характерным проявлением нестабильной стено-

кардии.

Смешанная стенокардия — форма ИБС, для

которой характерно сочетание клинических при-

знаков как стабильной, так и вазоспастической

стенокардии.

У ряда больных с наличием диагностиро-

ванного стеноза коронарных артерий типичные

приступы стабильной стенокардии напряжения

сочетаются с ночными приступами спонтанной

стенокардии. В данном случае приступы стено-

кардии напряжения возникают в дневные часы и

обычно провоцируются физической нагрузкой,

психоэмоциональным напряжением, повыше-

нием АД. Приступы вазоспастической стенокар-

дии, обусловленные спазмом коронарных арте-

рий, развиваются спонтанно ночью или под утро

(рис. 3.8). Толерантность к физической нагрузке

у этих больных может быть существенно сниже-

на из-за наличия стеноза коронарных артерий.

СЕКЦИЯ 8

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

ГЛАВА 3

Q

ХРОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

669

Особого внимания требует ситуация, когда

у пациента со стенокардией напряжения впервые

появляются приступы спонтанной стенокардии,

что обычно свидетельствует об обострении ИБС,

вызванном дестабилизацией атеромы.

Второй вариант — собственно вазоспасти-

ческая стенокардия, описанная Принцметалом.

Выявляют преимущественно у лиц молодого воз-

раста, у которых отсутствует гемодинамически

значимая окклюзия коронарных артерий. Спон-

танная стенокардия может быть единственным

клиническим проявлением ИБС, а стенокардия

напряжения отсутствует. Для этих больных, как

правило, характерна высокая толерантность

к физической нагрузке.

ДИАГНОСТИКА

Классическим ЭКГ-признаком вазоспасти-

ческой стенокардии является элевация сегмента

ST, свидетельствующая о наличии трансмураль-

ной ишемии миокарда, обусловленной прехо-

дящей динамической окклюзией коронарных

артерий. (рис. 3.9) Реже отмечают ишемическую

депрессию сегмента ST, что свидетельствует об

отсутствии полной окклюзии крупной коронар-

ной артерии или наличии спазма более мелких

артерий и артериол при хорошем развитии кол-

латералей.

С помощью суточного мониторирования ЭКГ

можно диагностировать важный отличительный

признак вазоспастической стенокардии — бы-

строе, скачкообразное смещение сегмента ST

и быструю его нормализацию после окончания

спастической реакции. Для стенокардии напря-

жения, наоборот, характерно плавное постепен-

ное смещение сегмента ST на фоне повышения

ЧСС и столь же медленное возвращение его к

исходному уровню после купирования приступа.

Зафиксировать коронароспазм при вазоспасти-

ческой стенокардии довольно сложно. В связи с

этим для верификации диагноза целесообразно

применение функциональных проб, провоци-

рующих спазм коронарных артерий. Гипервен-

тиляция и холодовая проба отличаются низкой

чувствительностью, поскольку ишемические из-

менения сегмента ST выявляют примерно у 15–

20% больных вазоспастической стенокардией.

В ангиографических центрах с целью про-

вокации спазма венечных артерий применяют

внутрикоронарное введение ацетилхолина и эр-

гометрина. Данные методы считаются золотым

стандартом в диаг ностике вазоспастической

стенокардии. Внутривенная эргометриновая

проба, с регистрацией ишемии с помощью ЭКГ

или сцинтиграфии, по уровню чувствительности

и специфичности считается наиболее адекват-

ной в клинических условиях для выявления ва-

зоспастических реакций у больных ИБС. Однако

проведение провокационных тестов без пред-

шествующей коронароангиографии или у паци-

ентов со стенозом коронарных артерий высокой

степени не рекомендуется.

ПРОГНОЗ

Прогноз при вариантной стенокардии опре-

деляют двумя основными факторами: уровнем

коронарной обструкции и развитием дестаби-

лизации ИБС, вследствие чего повышается риск

развития ИМ и внезапной коронарной смерти. У

пациентов с вазоспастической стенокардией без

ангиографических признаков выраженного по-

ражения венечных артерий или дестабилизации

атеромы случаи ИМ или коронарной смерти не-

часты — до 0,5% случаев в год. Если у больного

отмечают тяжелые, длительные или впервые воз-

никшие и повторяющиеся приступы стенокардии

Рис. 3.8. Два лица стенокардии. Смешанная стенокардия — типичные приступы стенокардии напряжения,

чаще в дневное время, сочетаются с ночными спонтанными приступами, возникающими при отсут-

ствии повышения ЧСС и АД и сопровождающимися элевацией или депрессией сегмента ST ЭКГ