Кошелев И.Н. Магнитная разведка археологических памятников

Подождите немного. Документ загружается.

- 220 -

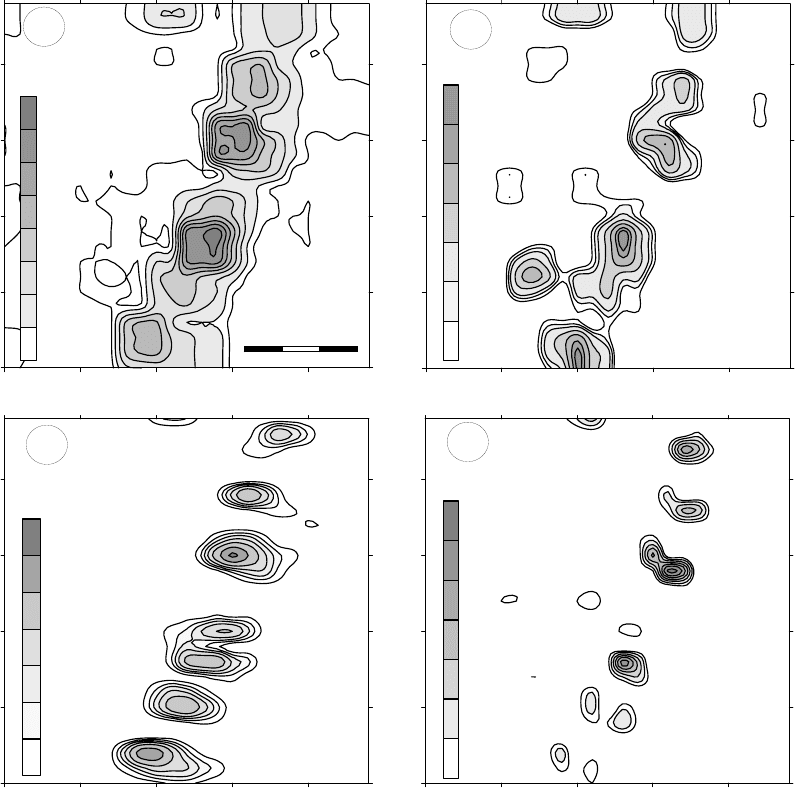

– фильтрации по методу Шеппарда (рис. 3.12, В);

– фильтрации с применением энергетического фильтра И.Г. Клушина

(рис. 3.12, Г).

Распределение выявленных этими методами аномалий отличается от

описанного выше в деталях, сохраняя общий план расположения.

Рассмотрим также результаты обработки статистическими методами.

Статистические характеристики исходного поля магнитной индукции, естест-

венно, не имеют смысла, так

как изначально не известно, статистику чего мы

рассматриваем – региональных, локальных аномалий или фона помех.

Следовательно, вначале нужно произвести разделение аномалий, как мини-

мум – исключить региональную составляющую наблюденного поля каким-

либо из перечисленных выше методов. Некоторые из статистических характе-

ристик, рассчитанные по этим данным, представлены на рис. 3.13.

Дисперсия поля локальных магнитных

аномалий (рис. 3.13, А) прибли-

женно оценивалась в скользящем окне размером 3

×3 точки наблюдений.

Величина дисперсии характеризует меру изменчивости поля (степень рассе-

яния или неравномерности распределения аномальных точек). Как видно на

рисунке, максимумы дисперсии сосредоточены в пределах полосы интенсив-

ных локальных аномалий, предположительно связанных с археологическими

объектами типа трипольских площадок.

Подобная особенность локальных аномалий устанавливается и по

данным расчета степени неоднородности поля (

рис. 3.13, Б). В отличие от

дисперсии, неоднородность поля оценивалась по вероятности попадания в

данное расчетное окно аномальных значений, превышающих предельную

величину случайных ошибок, статистические характеристики распределения

которых изучались заранее. Аномалии неоднородности поля выгодно отли-

чаются от дисперсии большей контрастностью и четкостью изображения.

Еще одна мера изменчивости поля – степень дифференцированности

(рис. 3.13,

В) оценивалась по методу Н.Н. Боровко (см. разд. 3.6.3.). Полу-

ченные аномалии дифференцированности (степени «изрезанности» поля)

также отмечают искомые археологические объекты, однако в слишком сгла-

женной, обобщенной форме, лишенной важных деталей. Остальные, более

мелкие объекты не отмечаются ввиду низкой степени соответствующей им

степени изрезанности поля.

Наиболее приемлемыми для археологического истолкования

можно

считать аномалии, выделяемые по соотношению сигнал/шум (рис. 3.13, Г),

которые вычисляются как отношение величины аномалии в точке наблюдений

к стандарту (среднему квадратическому отклонению) случайных ошибок в

пределах расчетного профиля. По сравнению с предыдущими характерис-

тиками, эти аномалии отличаются наибольшей контрастностью и по форме

приближаются к лучшим вариантам локальных аномалий, рассчитанных

дру-

гими методами преобразований.

При археологическом истолковании магнитных аномалий на данной

площади не возникает особой необходимости в привлечении еще и статисти-

ческих характеристик поля. Достаточно информации можно получить по

данным обычных, «физических» методов трансформаций. Представленный

выше разбор статистических характеристик поля имел целью показать воз-

можности этого направления преобразований. В условиях

сильной изрезан-

ности искомых магнитных аномалий вследствие интенсивных помех или

- 221 -

сильной фрагментации самих археологических объектов применение статис-

тических методов анализа исходного поля становится просто неизбежным.

0 5 10 15 20

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20

0

5

10

15

20

4

10

20

30

40

50

60

70

20

35

50

70

100

150

200

3

6

10

14

18

22

26

Сигн./шум

D, нТ кв.

Дифференци-

рованность,

0 5 10 15 20

0

5

10

15

20

20

25

30

40

50

60

65

Неодно-

родность, %

усл. ед.

0 102030

А

В

Б

Г

Рис. 3.13. Выделение особенностей магнитного поля статистическими методами:

А – дисперсия поля локальных аномалий; Б – степень неоднородности поля; В –

дифференцированность (степень изрезанности); Г – выделение локальных

аномалий по отношению сигнал/шум.

По мере получения результатов каждого из описанных выше преобразо-

ваний производится их предварительное качественное истолкование – отож-

дествление отдельных аномалий с конкретными археологическими объек-

тами, оценка их формы, размеров и других характеристик. Это вполне естест-

венно, так как именно в процессе такого анализа оценивается применимость и

результативность того или иного метода

трансформаций.

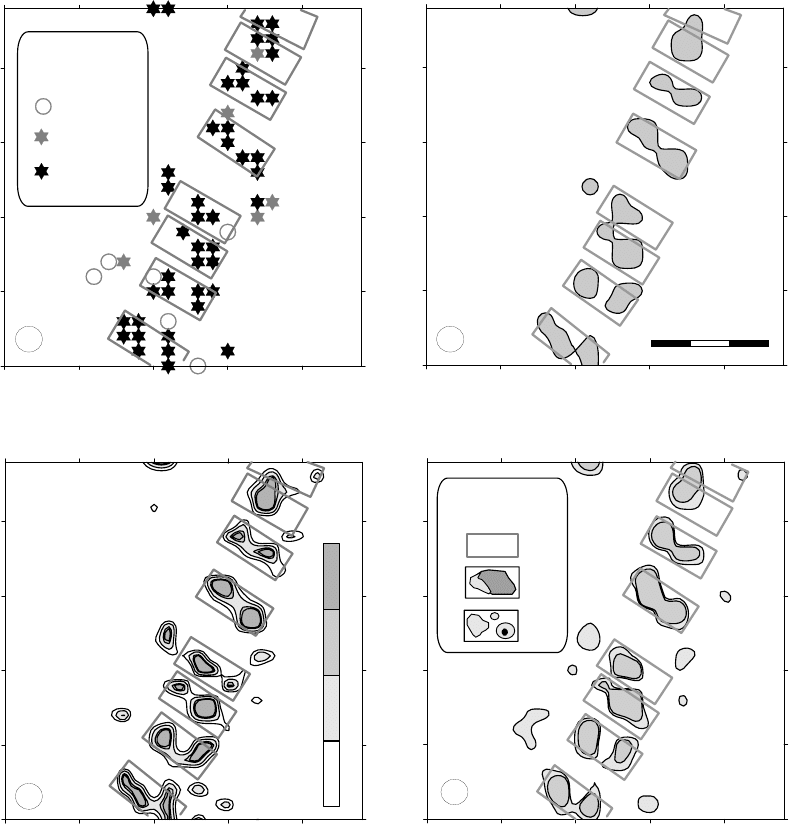

Окончательное археологическое истолкование магнитометрических дан-

ных осуществляется по комплексу признаков (трансформант), рассчитанных

- 222 -

всеми, информативными в данных условиях методами. Пример такой интер-

претации по участку Глыбочок (планшет 38) представлен на рис. 3.14.

0 5 10 15 20

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20

0

5

10

15

20

Условные

обозначения

- 1

- 2

- 3

0 5 10 15 20

0

5

10

15

20

0

5

10 1

5

20

0

5

10

15

20

60

75

90

95

V, %

Условные

обозначения

5 - 10 нТ

10 - 20 нТ

20 - 180 нТ

А

Б

В

Г

0 102030

Классификация локальных магнитных

аномалий по амплитудному признаку

Прогноз перспективных площадок

по эвристическому алгоритму А.Никитина

Оценка вероятности (достоверности)

комплексных (композитных) аномалий

План расположения археологических

объектов по данным композитного анализа

Рис. 3.14. Археологическое истолкование магнитометрических данных по

комплексу признаков. Условные обозначения к рисунку (Г): 1 – контуры древних

жилищ, 2 – контуры участков расположения слоев обожженной глиняной обмазки, 3

– хозяйственные постройки, ямы или магнитные неоднородности культурного

слоя иного происхождения.

В процессе анализа комплекса магнитометрических данных рассматри-

ваются распределение композитных аномалий, решение задач прогноза

(статистическое моделирование) по комплексу признаков и другие результаты

обработки исходных данных по выбору интерпретатора. Композитный анализ

осуществляется на основе многопараметрического файла с равными или, на

- 223 -

усмотрение интерпретатора, различными весами отдельных компонент. При

составлении, например, аддитивной модели композитного файла отдельные

компоненты суммируются, и суммарное поле усредняется. За счет этого

происходит подавление слабых и недостоверных аномалий, а контуры

«полезных» аномалий обобщаются до наиболее вероятных, подтверждаемых

всеми параметрами одновременно.

Классификация композитных аномалий по амплитудному признаку

приведена на рис

. 3.14, А. Как видно из рисунка, данные классификации

хорошо «вписываются» в схему расположения трипольских площадок.

Результаты статистического моделирования (прогноза) по комплексу

признаков изображены на рис. 3.14, Б. Прогноз перспективных участков, кото-

рые можно рекомендовать для проведения раскопок археологических объек-

тов, выполнен согласно эвристическому алгоритму А. Никитина с использова-

нием градации признаков по

статистическим характеристикам параметров. С

появлением результатов первых раскопок можно уточнить картину перспек-

тивных участков на основе градации признаков по уточненным моделям.

Вероятность (достоверность) выявленных композитных аномалий иллю-

стрируется рис. 3.14, В, откуда видно, что в данном случае они выделены с

высокой степенью надежности – на уровне 75–95%.

План расположения археологических объектов приведен на рис

. 3.14, Г

на фоне упрощенной для наглядности карты изолиний композитных аномалий.

На плане, кроме контуров слоев обожженной глиняной обмазки, показаны

ожидаемые контуры древних жилищ. В основу определения размеров и

ориентировки очертаний построек положено два предположения – относи-

тельное постоянство размеров жилищ (что для трипольских площадок, как

правило, соблюдается) и расположение в их

пределах контуров обожженной

глины. В данном случае мы имеем дело с трипольскими жилищами (площад-

ками) сравнительно больших размеров – порядка 8

×20 м

2

.

Другие, более мелкие объекты, отмеченные на плане, могут интерпрети-

роваться предположительно как хозяйственные постройки, ямы или объекты

иного назначения. Магнитометрическая съемка данного поселения проводи-

лась по сети (4

×4 м

2

) и не была нацелена на поиски подобных объектов

размерами до 2–3 м, в связи с чем они устанавливаются не уверенно, а

многие из них и вовсе пропущены или отфильтрованы в процессе преобра-

зований наблюденного магнитного поля. Основной целью съемки было обна-

ружение крупных археологических объектов и исследование общего плана

застройки памятника.

Как видно из приведенных данных, эта задача решается

вполне удовлетворительно.

- 224 -

3.11. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Идеальное программное средство компьютерной обработки магнито-

метрических данных должно совмещать в себе функции файлового менед-

жера, текстового редактора, электронных таблиц, программ построения карт

графиков и изолиний магнитного поля и, наконец, пакета программ математи-

ческой обработки результатов измерений, выполнения необходимых транс-

формаций и анализа комплекса полученных данных. К сожалению, такой

вычислительный

комплекс еще не создан. Во всяком случае, нам не известны

публикации о наличии в какой-либо другой стране полной или частичной

разработки комплекса программ обработки результатов магнитных съемок

археологических памятников. В настоящее время приходится ограничиваться

автоматизированным рабочим местом (АРМ) компьютерной обработки магни-

тометрических данных, которое наряду с программами специального назна-

чения

включает несколько широко известных программ общего пользования.

Основой компьютерной технологии обработки магнитометрических дан-

ных есть использование следующих компонентов:

1) файловая система представления и хранения исходных данных (банк

исходных магнитометрических данных и результатов их обработки и транс-

формаций);

2) комплекс программ первичной и окончательной обработки магнито-

метрических данных;

3) многофункциональное программное средство SURFER;

4)

программы Microsoft Office и др.

Исходные данные о магнитном поле участка съемки группируются

попланшетно и записываются в виде файлов стандартного формата. Каждый

файл представляет собой последовательность строк, упорядоченных в три

колонки: X, Y и Z, где X – номер пикета, Y – номер профиля, Z – значение

магнитной индукции в соответствующей точке профиля; числа разделяются

пробелами.

Файловая система представления исходных данных обеспечивает

:

– удобство использования, архивирования, хранения, коррекции и

конвертирования исходных данных (например, в другой формат записи или

при ином порядке нумерации профилей и/или пикетов);

– возможность объединения данных по планшетам в один массив по

всему участку съемки или отдельным его частям;

– возможность применения любых методов преобразований поля

магнитной индукции, включая построение

результативных карт.

Результаты различных преобразований исходного магнитного поля полу-

чают, естественно, также в виде файлов, пригодных для использования

других программ и средств графического изображения результатов. Таким

образом, исходная информация вводится в компьютер только один раз в

самом начале процесса обработки. Результаты обработки – накапливаются в

рабочем порядке.

Для математической обработки экспериментальных

данных имеется

множество различных вычислительных средств. Однако наиболее подходя-

щим, практически универсальным для целей обработки результатов магнит-

- 225 -

ной разведки археологических памятников, можно считать программное

средство SURFER (Surface Mapping System, Inc. Golden Software, USA).

Программный комплекс SURFER представляет собой мощное, много-

функциональное средство обработки и отображения больших и сверхбольших

массивов исходных данных. Достоинства этого программного средства

очевидны даже исходя из беглого и далеко не полного перечня его основных

функций и возможностей:

1) работа в режиме электронных таблиц; обеспечивает

возможность

создания и корректировки файлов данных, заданных по равномерной и не

равномерной сети;

2) импорт-экспорт файлов различного формата (в том числе графиче-

ских) и конвертирование файлов из одного формата в другой;

3) подготовка исходных данных, для построения карт с применением

различных методов интерполяции;

4) построение карт изолиний и пространственных моделей любых

массивов данных в режиме черно-белого или цветного изображения;

5) выбор масштабов и оптимального сечения карт изолиний;

6) редактирование и оформление картографического материала, рас-

краска карт цветом или оттенками серого (густотой штриховки);

7) применение различных методов и параметров сглаживания исходных

данных и их преобразования с помощью встроенных математических функ-

ций;

8) классификация

исследуемого массива данных по метрическим при-

знакам и графическое изображение результатов;

9) выдача графической информации на принтер черно-белой или

цветной печати.

..) десятки других функций и процедур.

Данный программный комплекс предоставляет пользователю удобные и

рациональные средства общения и управления, обеспечивает необходимую

помощь, быстроту и эффективность работы, надежность результатов. В

общем, если

бы такого программного средства не было, его необходимо было

бы разработать специально.

Комплекс программ для решения частных задач обработки магнито-

метрических данных должен включать программы, выполняющие все те

действия, которые не предусмотрены в SURFER’е. Тот факт, что SURFER

чего-то «не может», вполне понятен, так как эта программа разрабатывалась

как общетехническое

средство, применяемое специалистами самых различ-

ных отраслей. Естественно, что программа не была изначально приспособ-

лена для решения всех специфических задач обработки магнитометрических

данных, полученных при исследованиях археологических памятников.

Комплекс необходимых программ специального назначения разработан

в Институте памятнико-охранных исследований Министерства Культуры

Украины. Он состоит из двух основных программ – GeoFiltr и «Поиск» и

нескольких вспомогательных.

Программа GeoFiltr (автор и разработчик – Жарких Н.И) предназначена,

главным образом для приведения магнитного поля участка съемки к единому

уровню на основе анализа особенностей распределения исходного магнит-

ного поля в пределах отдельных планшетов и на их границах. Наряду с этим

программа позволяет объединить результаты уравнивания системы план-

- 226 -

шетов в один массив по всему участку съемки. Программа использует

непосредственно исходные файлы данных, позволяет вести обработку боль-

шого числа планшетов (до нескольких сотен), оснащена удобным интер-

фейсом и обеспечивает быстрое и надежное выполнение заданных про-

цедур.

Программа «Поиск», разработана автором данной работы самостоя-

тельно на основе рассмотренных выше алгоритмов

обработки геофизических

данных. Она предназначена для проведения различных трансформаций маг-

нитного поля: вычисления градиентов магнитной индукции, локальных анома-

лий методом исключения тренда, усреднения, фильтрации с применением

энергетического фильтра, метода амплитудно-частотной фильтрации, вычи-

сления магнитной восприимчивости источников аномалий по магнитометри-

ческим данным и других преобразований. Расчетные формулы и параметры

процедур трансформаций

выбраны применительно к особенностям магнитных

полей археологических памятников.

Вспомогательные программы предназначены, в основном, для решения

задач первичной обработки результатов магнитометрических наблюдений –

вычисление аномалий магнитной индукции, учет вариаций геомагнитного

поля, оценка точности магнитной съемки.

К сожалению, все эти программные наработки в значительной мере

устарели в связи с переходом к новым, более

совершенным операционным

системам. Поэтому в будущем придется их воссоздать заново, используя

проверенные опытом алгоритмы преобразований, приведенные в предыду-

щей части главы. Во всяком случае, практически не реальным представляется

возврат к обработке вручную по упрощенным алгоритмам, не позволяющим

реализовать все богатые возможности магнитометрического метода археоло-

гических исследований.

В целом, технология компьютерной обработки

магнитометрических дан-

ных с применением тех или иных программ выглядит сравнительно просто:

– подготовка файлов исходных данных;

– приведение магнитного поля участка съемки к единому уровню;

– объединение данных по всем планшетам съемки в один массив;

– выполнение различных трансформаций магнитных аномалий;

– выдача результатов обработки в виде графических изображений на

экран или

на печать для их дальнейшего использования при археологической

интерпретации выделенных аномалий предположительно археологической

природы.

В действительности процесс обработки магнитометрической инфор-

мации далеко не формальный. Это поиск оптимальных решений на каждом

этапе работы, в особенности на двух последних. Трудность состоит в отсут-

ствии оптимальных алгоритмов распознавания, какие именно результаты

наиболее соответствуют

достижению конечных целей в данных физико-геоло-

гических условиях на данной площади применительно к искомым археологи-

ческим объектам определенной культуры или эпохи. В связи с этим оценка

полученных результатов на каждом этапе работы производится специалистом

визуально и, естественно, зависит от уровня его подготовки и опыта.

Так, например, только после построения предварительной

карты анома-

лий магнитной индукции выясняется наличие и необходимость исключения

профильных погрешностей. Выявление общей закономерности регионального

- 227 -

поля на площади съемки начинается с анализа исходной карты магнитной

индукции и производится либо визуально (подчас на интуитивном уровне),

либо методом проб и ошибок. И только на основе опробования различных

вариантов выбирается оптимальный метод решения задачи об исключении

регионального фона и вычислении локальных аномалий. Трансформации

магнитных аномалий, выполненные с начальными

установками параметров

преобразований, могут оказаться недостаточно эффективными (часть анома-

лий пропущено, помехи недостаточно подавлены и т.п.). Следовательно,

приходится изменять режим преобразований и повторять их заново, быть

может, несколько раз, добиваясь наиболее четкой, наглядной и объективной

картины распределения тех или иных особенностей анализируемого поля.

Для того чтобы субъективные оценки промежуточных и

окончательных

результатов обработки были близки истине, нужно максимально использовать

все имеющиеся сведения о типе, возрасте и особенностях изучаемого архео-

логического памятника, а также о размерах, возможной глубине залегания,

вещественном составе, магнитных свойствах отдельных археологических

объектов и вмещающей их среды. Избежать многих ошибок позволяют зара-

нее составленные физико-археологические модели объектов

или памятников

исследуемого типа.

Таким образом, нельзя рассматривать компьютерную технологию обра-

ботки магнитометрических данных как некий автоматический процесс, слепо

доверяя его результатам. Это процесс творческий, который требует активного

контроля и непосредственного участия опытного исследователя. Компьютер и

программное обеспечение процесса обработки представляют собой лишь

инструмент, средство, позволяющее исследователю работать с максимальной

эффективностью

. За человеком остается выработка стратегии и принятие

решений, инициализация необходимых вычислительных процессов и, глав-

ное, – оставаться «мерилом всех мерил», то есть осуществлять оценку

полноты и совершенства полученных результатов на всех этапах обработки

данных.

Процесс обработки магнитометрической информации доведен до уровня

полуавтоматической человеко-машинной системы. Полная автоматизация

этого процесса вряд ли

необходима, так как бесконтрольное использование

компьютером всего комплекса промежуточных результатов может привести к

сомнительным или ошибочным выводам на выходе работы такой системы.

В отличие от обработки, процесс археологического истолкования магни-

тометрических данных практически не компьютеризован. Участие компьютера

ограничивается использованием различных средств графического отобра-

жения результатов обработки и графических редакторов для выполнения

простейших построений.

Различают качественную и количественную интерпретацию магнитных

аномалий. На данном этапе развития магниторазведки археологическое

истолкование магнитометрических данных производится, главным образом,

на уровне качественной интерпретации. При этом устанавливается наличие и

местоположение искомых объектов, оценивается их форма, размеры и глу-

бина залегания, характер взаимоотношений. Количественные оценки геомет-

рических параметров исследуемых объектов,

их намагниченности и глубины

залегания рассчитываются (как правило – вручную) в редких случаях – в

- 228 -

благоприятных условиях и лишь для небольшой части множества выявленных

локальных аномалий археологического происхождения. Некоторые примеры

такой интерпретации рассмотрены в следующей главе.

Общие принципы и критерии, методика и конкретные приемы качест-

венной интерпретации результатов магнитной разведки археологических

памятников разработаны в достаточной мере. Это отражено и в примерах,

рассмотренных в главе 4, и

, в развернутом виде, в книге автора

34

, где

изложены результаты магнитной разведки трех десятков памятников триполь-

ской культуры. Полученные к настоящему времени материалы свидетель-

ствуют о высокой археологической информативности магнитной разведки,

несмотря на то, что они основаны на данных, главным образом, качественной

археологической интерпретации магнитных аномалий.

Разработка автоматизированной системы археологического истолкова-

ния магниторазведочных данных с применением компьютерных

технологий –

дело отдаленного будущего. Но нет никаких сомнений, что такая автомати-

зированная система интерпретации данных магнитной разведки археологиче-

ских памятников рано или поздно будет разработана. Некоторые соображения

по этому поводу высказаны автором в заключительном разделе главы.

- 229 -

3.12. МОДЕЛИРОВАНИЕ

∗

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ

ОБЪЕКТОВ ПО МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Ни одно человеческое исследование не может

назваться истинной наукой, если оно не прошло

через математическое доказательство.

(Леонардо да Винчи)

3.12.1. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАГНИТНЫХ

АНОМАЛИЙ КАК ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Известные в разведочной геофизике решения вопросов моделирования

геологических объектов не могут быть автоматически перенесены на почву

археологии вследствие специфических особенностей объектов археологи-

ческой природы и соответствующих им полей магнитных аномалий. Ниже

рассмотрены некоторые аспекты проблемы моделирования археологических

объектов по геофизическим данным и обсуждаются возможные направления

ее реализации.

Археологические остатки скрытых

под наносами археологических объек-

тов обладают, как правило, повышенными по сравнению с вмещающей сре-

дой значениями магнитных характеристик вещества. Вследствие этого они

создают в окружающем пространстве собственные магнитные поля, которые,

накладываясь на магнитное поле Земли, образуют магнитные аномалии. Эти

аномалии служат главным источником информации об искомых археологиче-

ских объектах, скрытых под

слоем наносов.

Весь комплекс исследований магнитных аномалий, выявленных на пло-

щади археологического памятника, можно обобщенно представить как после-

довательность следующих этапов – анализ, синтез и археологическое истол-

кование результатов.

Анализ магнитометрической информации, полученной в результате

непосредственных измерений на площади исследований, включает выполне-

ние следующих процедур:

– выявление особенностей магнитных полей, зафиксированных

в про-

цессе магнитометрической съемки над археологическими объектами той или

иной природы;

∗

Автор данной книги не специалист в области разработки автоматизированных

систем компьютерной обработки информации. Поэтому высказанные соображения по

поводу автоматизированной системы археологической интерпретации не выходят за

рамки краткого обзора проблемы в том виде, как это представляется возможным и

желательным не специалисту (разработчику системы), но ее пользователю. Естест-

венно, что изложение связанных

с этим вопросов предельно упрощено и во многих

отношениях имеет дискуссионный характер. Против дискуссии на эту тему нет никаких

возражений, но главной целью публикации данного материала было привлечение

внимания специалистов в области геофизики и программирования к решению про-

блемы, имеющей для археологии большой практический интерес.