Кошелев И.Н. Магнитная разведка археологических памятников

Подождите немного. Документ загружается.

- 240 -

напряженности геомагнитного поля для эпохи образования археологического

объекта. Для территории Украины такие данные можно взять, например, из

работы Г.Ф. Загния

24

.

3) В некоторых случаях может быть известно, что материал, слагающий

археологический объект, обладает остаточной намагниченностью (например,

те же обожженные глины), но мы располагаем данными либо о его намагни-

ченности, либо о магнитной восприимчивости. Для таких материалов расчет

одной магнитной характеристики через другую по простой формуле (3.62)

дает ошибочный результат. Поэтому, зная по

результатам измерений образ-

цов намагниченность такого материала, мы не можем определить его маг-

нитную восприимчивость, значение которой требуется задать в расчетную

формулу при использовании некоторых (см. ниже) алгоритмов вычисления

синтетического магнитного поля.

С другой стороны, мы не можем использовать вычислительную схему

синтеза магнитного поля, которая требует подстановки значения намагни-

ченности,

если знаем только магнитную восприимчивость материала, так как

по той же формуле (3.62) можно рассчитать лишь индуктивную составляющую

намагниченности, а вопрос об остаточной и общей намагниченности остается

открытым.

В такой ситуации рекомендуется воспользоваться результатами статис-

тического анализа магнитных характеристик материалов археологических

объектов. В частности, в главе 1 результаты подобного анализа (по терри-

тории Украины) приведены для археологических объектов, вещественный

состав которых определяется обожженными глинами. По данным анализа,

связь между намагниченностью и магнитной восприимчивостью обожженных

глин не может быть описана простой формулой (3.62), она подчиняется более

сложной зависимости. Между этими магнитными характеристиками установ-

лена тесная корреляционная связь, исходя из которой соотношение между

ними (с приемлемым

допущением) может быть представлено формулами

(1.14), (1.16):

()

.

4

10

,10104

2

72

4

π

κ

=

π=κ

−

J

J

(3.64)

В приведенных формулах J – в А/м (СИ),

κ – в единицах 4π СИ.

Таким образом, по средней величине магнитной восприимчивости с

достаточной степенью надежности можно оценить среднее значение оста-

точной намагниченности любого типа археологических объектов, содержащих

обожженные глины. (Подобные соотношения могут быть установлены и для

других материалов).

Введем понятие «эффективной» магнитной восприимчивости и намагни-

ченности. Независимо от того, приобретает ли моделируемый объект

только

индуктивную намагниченность или суммарную – индуктивную и остаточную,

его намагничивание (подмагничивание) происходит под воздействием магнит-

ного поля Земли напряженностью Т. Обобщая формулу (3.62) на все случаи,

для всех объектов – как обладающих, так и не обладающих собственной

(остаточной) намагниченностью, можем принять:

- 241 -

J

эфф

=

κ

эфф

T,

κ

эфф

=

J

эфф

/T. (3.65)

Под «эффективной» будем понимать такую намагниченность, которая

соответствует общей (действительной) намагниченности объекта. Именно эту

величину мы получаем в результате количественной интерпретации анома-

лии, зафиксированной магнитометром над объектом исследований, либо

определяем по формуле (3.63) по данным лабораторных измерений отобран-

ных из объекта образцов. Величина

κ

эфф

– это такая магнитная восприим-

чивость, которая в заданном земном магнитном поле напряженностью Т

обеспечивает величину общей намагниченности объекта, соответствующую

эффективной (J

эфф

).

Если моделируется слабомагнитный объект, лишенный остаточной

намагниченности (заполнение рвов, ям, культурный слой и проч.), общая

намагниченность объекта определяется его индуктивным компонентом.

Расчет намагниченности можно выполнить по формуле (3.64), принимая в

качестве эффективной ту магнитную восприимчивость, которая получена для

данного материала путем лабораторных исследований образцов (

κ

эфф

= κ

изм

).

Если же моделируется объект, представленный обожженными глинами,

то его общая намагниченность определяется по формуле (3.63) подстановкой

значений индуктивного намагничивания J

i

=

κ

изм

T и остаточного, вычисленного

по формуле (3.64): J

r

=

κ

изм

2

10

7

/16π

2

. По рассчитанной таким образом вели-

чине J

эфф

определяется (при необходимости) κ

эфф

из соотношения (3.65).

Вопросу о намагниченности моделируемых археологических объектов

уделено столько внимания ввиду его исключительной важности для правиль-

ного археологического истолкования магнитометрических данных. В конечном

итоге, намагниченность объекта – это основной признак, по которому осущест-

вляется диагностика его физической природы. Так, неглубокая хозяйственная

яма и остатки печи могут быть весьма близки по

геометрическим параметрам,

и только по степени намагниченности соответствующих археологических

остатков мы можем с уверенностью отличить один объект от другого.

Заметим, что все, описанные выше «изощренные» способы расчета

намагниченности материалов моделируемых археологических объектов

уместны лишь в случае «одноразового» расчета синтетического магнитного

поля над конкретным археологическим объектом. При этом действительно

необходимо представить данные

о векторе намагниченности с максимально

высокой (доступной) точностью. Если же расчет синтетического магнитного

поля предусматривается как эпизод процедуры моделирования, в процессе

которого корректируются не только геометрические размеры, но и намагни-

ченность, – для первого приближения достаточно ограничиться примерными

данными о величине и направлении вектора намагниченности. (Хотя и в этом

случае для

ускорения процесса сходимости результатов вычислений жела-

тельно принимать значения магнитных характеристик близкими истинным).

Спектр возможных вычислительных схем для расчета синтетических

магнитных аномалий не ограничивается лишь теми, которые оперируют

исключительно величиной намагниченности вещества. Кроме них предло-

жены и иные алгоритмы. Так, в упомянутой выше работе В.Н. Завойского

23

для расчета синтетического магнитного поля предусмотрено использование

- 242 -

не намагниченности, а магнитной восприимчивости материала. Причем

требуется вводить не одно, а два значения этой, вообще говоря, скалярной

характеристики, два ее компонента – вдоль и по нормали к напластованию.

Это неудобно, хотя бы из тех соображений, что по данным лабораторных

исследований магнитных свойств образцов представляется обычно один

компонент – средняя величина магнитной

восприимчивости.

Алгоритм В.Н. Завойского обеспечивает высокую точность и дает заме-

чательные результаты при моделировании, в частности, сплошных интен-

сивно намагниченных масс с заметной магнитной анизотропией, подобных

Криворожским железистым кварцитам. Однако применение его для модели-

рования археологических объектов затруднительно, как в чисто техническом

плане, так и вследствие особенностей моделируемых объектов и

соответству-

ющих им магнитных полей. К числу таких особенностей относятся: сильная

фрагментация археологических остатков, малые размеры объектов и отвеча-

ющих им аномалий, сравнительно слабая намагниченность и, наконец, непри-

менимость к большинству объектов понятия «напластование», по нормали к

которому следует задавать один из компонентов магнитной восприимчивости.

В целом, вопрос о выборе

вычислительной схемы для расчета синтети-

ческих магнитных аномалий, создаваемых археологическими объектами, не

может быть предрешен заранее, требуется предварительный отбор приемле-

мых методов расчета и их практическое испытание на известных примерах.

Краткий обзор других вопросов моделирования

Алгоритмы других этапов моделирования не могут быть рассмотрены

детально ввиду их явной зависимости от выбора процедуры создания

первичной модели археологического объекта или памятника и алгоритма

расчета соответствующего им синтетического поля локальных магнитных

аномалий. Тем не менее, некоторые предварительные замечания могут быть

высказаны и о специфике последующих этапов моделирования.

Сравнение локальных

синтетических аномалий с эксперимен-

тально полученными и оценка степени их расхождения относится к числу

наиболее простых процедур. Процесс подбора синтетического магнитного

поля может проводиться по сети, аналогичной сети полевых магнитометри-

ческих наблюдений. Степень расхождения синтетически полученных и

экспериментальных данных должна оцениваться по разности тех и других

значений в координатных точках съемки

. Проводить такое сравнение в точках,

интерполяции между координатными пунктами съемки вряд ли целесоо-

бразно. Это не может повысить точность сравнения и только усложняет про-

цедуру расчета.

Расхождения синтетического и экспериментального полей оцениваются

в процентах или по разности значений поля в общепринятых единицах

измерения магнитной индукции в зависимости от того, каким

образом в даль-

нейшем предусматривается компенсация недостатков или избытков моде-

лируемых магнитных масс. В любом случае результатом такого сопостав-

ления полей должна быть матрица значений расхождений, которая исполь-

зуется в дальнейшем для корректирования модели. Две последовательные

одна за другой матрицы могут быть использованы для уточнения процесса

- 243 -

дальнейшей корректировки модели. После появления третьей матрицы

первая может быть удалена.

Корректирование геометрических и физических параметров модели

в зависимости от величины и знака расхождений сравниваемых магни-

тных полей должно проводиться по такому алгоритму, чтобы при следующем

расчете сходимость синтетических и экспериментальных данных улучшалась.

По трудности данная процедура превосходит все другие

алгоритмы процесса

моделирования.

Один из путей решения может быть основан на использовании комплекс-

ного параметра – соотношения амплитуды и размеров локальной магнитной

аномалии (например, на уровне ее полумаксимума). Такой подход позволяет

оценить соответствие модели искомому объекту исходя из представлений об

изменчивости формы и амплитуды аномалии в зависимости от изменения

намагниченности, размеров и

глубины залегания магнитных масс.

Из сравнения синтетической аномалии с экспериментально полученной

можно установить множество полезных критериев для последующей коррек-

тировки. Рассмотрим хотя бы часть из них:

– при заниженном значении амплитуды синтетической аномалии относи-

тельно экспериментальной и увеличении ее горизонтальных размеров можно

вполне обосновано предположить, что глубина залегания моделируемого

объекта завышена

; это следует из общеизвестного факта: по мере удаления

от источника аномалия становится шире и уменьшается по амплитуде;

– при пониженном значении амплитуды и близости горизонтальных

размеров синтетической и экспериментальной аномалий можно обосновано

предположить, что модельное тело имеет заниженную величину намагничен-

ности и, следовательно, для данного объекта следует эту характеристику

увеличить;

–

если синтетическая аномалия по горизонтальным размерам меньше

экспериментальной, то это, при близости их амплитуд, свидетельствуют о

заниженных горизонтальных размерах модели при одновременном завыше-

нии ее намагниченности;

– получение синтетических аномалий, превышающих размеры экспери-

ментальных, но близких им по амплитуде означает, что горизонтальные раз-

меры модели завышены, а намагниченность имеет недостаточную величину.

Перечень подобных признаков можно продолжить, однако достаточно и

названных, чтобы наглядно представить себе, как на их основе можно выб-

рать критерии корректирования предыдущего варианта модели к следую-

щему, более совершенному. На каждом цикле моделирования исходная

(предшествующая) матрица распределения магнитных масс на площади (или

по профилю) – т.е. модель объекта – претерпевает

изменения и дополнения.

Что именно нужно исправить определяет алгоритм корректирования модели,

а насколько – можно установить по данным сопоставления и количественной

оценки расхождений синтетического и экспериментального полей.

Кроме рассмотренного примера можно предложить множество других

вариантов решения данной задачи. Они могут быть принципиально иными по

сравнению с относительно простым алгоритмом, рассмотренным выше исклю

-

чительно ради его наглядности. Однако в любом случае все они должны

удовлетворять нескольким важным при моделировании археологических

объектов условиям: а) возможность выработки корректирующих воздействий

- 244 -

на основе анализа аномалий, фиксируемых буквально несколькими точками,

б) оперативность процесса корректирования модели и в) возможность

использования его в автоматизированном вычислительном процессе.

Выбор критерия прекращения подбора моделей и расчета проме-

жуточных синтетических полей не составляет большого труда. Как только,

по данным сравнения очередного варианта синтетических магнитных ано-

малий с экспериментальными

данными, будет достигнута наперед заданная

точность, дальнейшие расчеты можно прекратить и перейти к формированию

итогового документа результатов моделирования. В зависимости от конкрет-

ных условий (качество исходного материала, степень неоднородности архео-

логических объектов и др.) точность построения модели может быть выбрана

большей или меньшей, но она никогда не станет «нулевой», т.е

. со 100%

сходимостью во всех точках съемки. Это неизбежно хотя бы вследствие

остаточного уровня случайных помех, не полностью отфильтрованных на

предшествующих этапах обработки исходных данных. Более того, следует

рассчитывать на то, что во многих случаях из-за медленного роста сходи-

мости расчетных данных с исходными продолжительность процесса подбора

придется ограничивать простым

сокращением числа приближений (итераций)

до приемлемой величины.

Отображение результатов моделирования вначале можно предста-

вить как окончательный вариант матрицы распределения магнитных масс –

археологических остатков, скопления которых соответствуют тем или иным

археологическим объектам на площади исследований. Затем, располагая

координатами и значениями намагниченности этих масс, легко можно осущес-

твить построение их контуров, карт намагниченности

и иных иллюстраций с

помощью пакета программ типа SURFER.

Окончание процесса моделирования означает не конец, а лишь начало

«истинного» («в последней инстанции») археологического истолкования маг-

нитометрических данных. Наиболее полные и достоверные результаты могут

быть получены только при комплексной интерпретации всей имеющейся

магнитометрической информации, включая и материалы описанного выше

анализа магнитного поля

участка съемки. Этот завершающий, самый интерес-

ный и ответственный этап работы, вряд ли следует доверять компьютеру и,

вне сомнения, лучше всего предоставить человеку.

Можно, конечно, вообразить себе такой вариант формализации задачи

археологического истолкования результатов моделирования, который позво-

лил бы автоматизировать и эту часть исследований. Для этого нужно сформу-

лировать комплексный

критерий распознавания археологических объектов по

форме, размерам, намагниченности, ориентировке в плане выявленных моде-

лированием скоплений археологических остатков, учитывая при этом отвеча-

ющие им локальные особенности магнитного поля и принимая во внимание

характер взаимного расположения объектов, культурную принадлежность

памятника и тип застройки поселения (линейное, кольцевое, квартальное). И

такой многопараметрический рабочий критерий обязательно

будет так или

иначе сформулирован в процессе археологической интерпретации всего ком-

плекса магнитометрических и археологических данных.

Но вряд ли стоило бы этот комплексный критерий алгоритмизировать,

вводить в компьютер и рассчитывать на его непогрешимость. Во-первых,

такой алгоритм распознавания археологических объектов, разработанный для

- 245 -

конкретной площади исследований, будет полностью или частично неприем-

лем для других археологических памятников и поэтому не может быть

универсальным. Кроме того, обратная задача геофизики – определение

распределения магнитных масс по известному распределению магнитного

поля – всегда решается неоднозначно. Одному и тому же распределению

поля на поверхности наблюдений может соответствовать множество вари-

антов

распределений аномальных магнитных масс в земле. В связи с этим

интерпретация геофизических данных – процесс творческий, многоплановый и

многовариантный. Несмотря на всю строгость математических критериев,

всегда найдется масса неясных случаев, когда самый умный компьютер или

программа не сможет дать однозначного ответа.

Полная автоматизация процесса археологического истолкования гео-

физических данных вряд ли возможна

. Автоматизированная система моде-

лирования археологических объектов и памятников, образ которой мы попы-

тались увидеть, способна стать лишь еще одним инструментом в руках

интерпретатора. Но последнее слово всегда останется за человеком.

- 246 -

_______________________________________________________

Глава 4

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИМЕРЫ

МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ

ОБЪЕКТОВ

Отобрать минимально необходимый иллюстративный материал из мно-

жества исследованных археологических памятников и отдельных объектов

представляет непростую задачу. С точки зрения исторической интересны

первые исследования крупнейшего трипольского поселения в Украине –

Майданецкого (1971–1974 гг.), а в последующие годы – таких крупных

поселений как Ятрановка, Ольховец или Глыбочок. Оригинальной структурой

отличается ряд других трипольских поселений

на территории Украины и

Молдовы. Однако все они описаны в отдельной книге автора

34

. Для того

чтобы не дублировать информацию и не нарушать целостность изложения в

последующей монографии, в данной главе широкое рассмотрение триполь-

ских памятников не предусмотрено. В качестве примера, иллюстрирующего

возможности магниторазведки при изучении памятников Триполья, приво-

дятся только результаты детальных исследований на трипольском поселении

Коновка и краткий иллюстративный материал по поселению

Майданецкое.

Высокая эффективность магнитометрического метода поисков археоло-

гических объектов наиболее часто иллюстрируется примерами исследований

именно трипольских поселений

14,12

. Такой пример из работы автора

19

– фраг-

мент застройки трипольского поселения Глыбочок – использован и в предыду-

щей главе при разборе методов обработки и археологического истолкования

магнитометрических данных. Подобные примеры наиболее убедительны, и

это вполне понятно, учитывая весьма благоприятные предпосылки для

картирования и изучения средствами магниторазведки таких археологических

объектов, как трипольские площадки, которые имеют размеры 30–100 м

2

и

представлены слоем обожженной глины мощностью до 30 см и массой до 1–2

тонн.

Однако это вовсе не означает, что применение магнитометрии для

поисков и исследований археологических объектов иной природы мало

перспективно. Ярким примером высокой эффективности магнитной разведки

таких объектов могут служить исследования городища раннеславянского

времени Монастырек, поиски гончарных горнов VII в., картирование

оборони-

тельного рва на трипольском поселении.

Рассмотрены также результаты исследований некоторых техногенных

объектов, мест захоронения военной техники и других следов антропогенной

деятельности, что имеет прямое отношение, как к исследованиям памятников

истории, так и к проблеме распознавания магнитных аномалий археологиче-

- 247 -

ской и не археологической природы. Примеры магнитометрических исследо-

ваний техногенных объектов приводятся, в основном, по литературным источ-

никам. При этом предпочтение отдано примерам, так или иначе связанным с

поисками археологических или исторических объектов. Несмотря на ограни-

ченное число примеров, приведенные ниже материалы достаточно убеди-

тельно иллюстрируют высокие разрешающие способности магнитометрии

при

исследованиях не только археологических или исторических памятников, но и

объектов техногенного происхождения.

Рассмотренные ниже результаты исследований археологических памят-

ников приводятся, главным образом, по данным качественной интерпретации

магнитометрических данных. Возможности количественной интерпретации

выявленных магнитных аномалий иллюстрируются только на нескольких

примерах магнитометрических исследований отдельных археологических и

техногенных объектов.

В результате качественной интерпретации

аномального магнитного поля

устанавливается наличие и местоположение объектов археологического

происхождения, оценивается их форма, размеры, глубина залегания, магнит-

ные характеристики, пространственная ориентация. Археологической интер-

претации предшествуют необходимые трансформации исходного магнитного

поля, которые позволяют установить характерные особенности магнитных

аномалий, отражающие специфику связанных с ними археологических объек-

тов. По этим данным отдельные аномалии

отождествляются с археологиче-

скими объектами того или иного типа, и устанавливается общая структура

(план) древнего поселения. Полное изложение методики археологического

истолкования магнитометрических данных, разбор основных принципов, прие-

мов и критериев интерпретации приведены в другой монографии автора

34

.

Количественная интерпретация базируется на выводах, полученных на

стадии качественной интерпретации, и дополняет ее расчетами глубины зале-

гания, геометрических и физических параметров обнаруженных археологи-

ческих объектов. Как правило, она проводится по магнитным аномалиям,

связанным с отдельными объектами, типичными на площади исследуемого

археологического памятника.

- 248 -

4.1. ТРИПОЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОНОВКА

Поселение находится в Черновицкой области вблизи с. Коновка

Кельменецкого района. Археологические исследования памятника проведены

в связи с его прогнозируемым подтоплением по завершении строительства

Днестровского гидроузла. Работы проведены Днестровско-Трипольской экспе-

дицией Института археологии АН Украины в 1975–1980 гг.

Археологические исследования поселения магнитометрическим мето-

дом имели целью выявление искомых археологических объектов на

террито-

рии памятника и, наряду с этим, – уточнение разрешающих способностей

метода при определении местоположения и контуров трипольских площадок.

Результаты совместных археологических и магнитометрических исследований

поселения Коновка нашли отражение в статье Н.М., Шмаглия, С.М. Рыжова,

В.П. Дудкина

70

, опубликованной еще в 1985 г.

Анализ образцов глины, отобранных из остатков сгоревших трипольских

жилищ, показывает, что среднее значение их остаточной намагниченности

лежит в пределах (4500..5000)

⋅10

-3

СИ, а магнитной восприимчивости –

(350..550)

⋅4π10-

6

СИ. Среднее значение магнитной восприимчивости пере-

крывающего слоя почвы и подстилающих суглинков не превышает (20–

30)

⋅4π10

-6

СИ. Предполагаемые размеры трипольских площадок – не менее

(4...8)

×(8…16) м

2

при глубине залегания порядка 0.5 м. При таких условиях,

согласно элементарным расчетам, аномалии магнитного поля, созданные

трипольскими площадками исследуемого памятника, должны были достигать

величин первых десятков, а в отдельных случаях – сотен нанотесла. Резуль-

таты полевых магнитометрических исследований полностью подтвердили

этот вывод.

Магнитная съемка, проведенная магнитометром М-27 по сети 4

×4 м

2

,

позволила достаточно уверенно выделить множество аномалий, создаваемых

трипольскими площадками. Они хорошо проявляются на общем спокойном

фоне на карте графиков

ΔZ. Горизонтальный градиент напряженности магнит-

ного поля на границах аномальных зон достигал в ряде случаев 50–80 нТ/м, а

амплитуды аномалий

ΔZ доходили до 100–150 нТ. Пример выделения три-

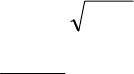

польских площадок по карте графиков магнитного поля иллюстрирует рис. 4.1.

Выделены две рядом расположенные трипольские площадки. Сплошной

линией отмечены контуры главных компонентов трипольских жилищ, штри-

ховой – вероятные пристройки к основному зданию. Всего на территории

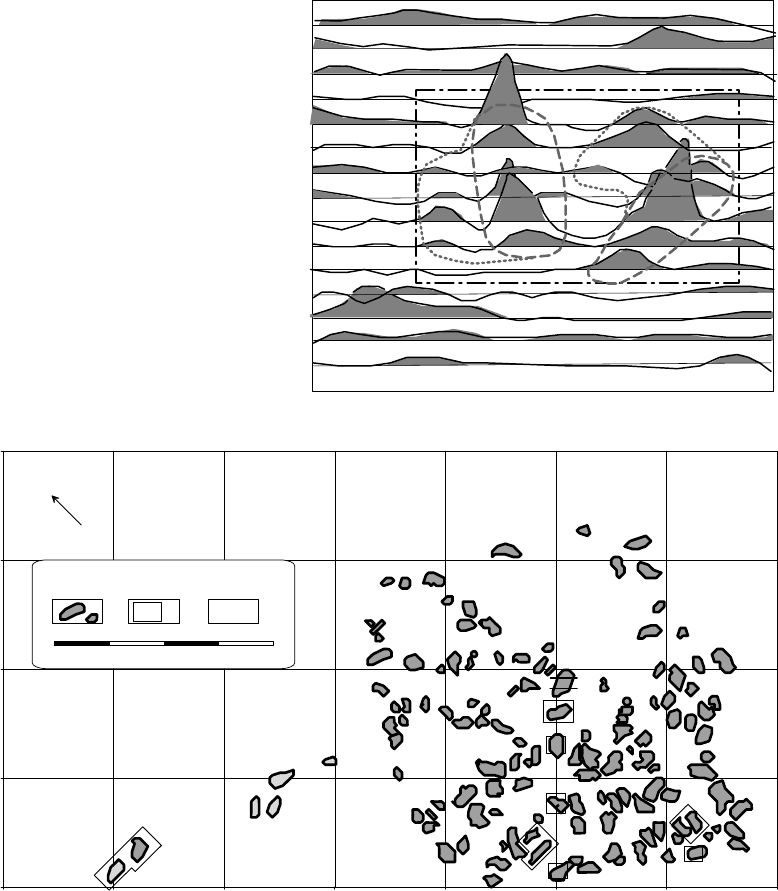

памятника обнаружено порядка 110 локальных аномалий, которые, вероятнее

всего, отвечают трипольским

площадкам. План расположения выделенных

таким образом потенциально археологических объектов показан на рис. 4.2.

На втором этапе исследований, то есть для выяснения вопросов надеж-

ности определения местоположения и контуров объектов для раскопок, были

выбраны два участка детализации, на которых магнитная съемка проведена

по сети 1

×1 м

2

. Последующие раскопки семи площадок на этой территории

продемонстрировали высокую эффективность магнитометрического метода

археологических исследований. Результаты, полученные на одном из

участков детализации, приведены на рисунке 4.3. Контуры установленных

раскопками площадок со слоем обожженной глиняной обмазки (площадки 3 и

- 249 -

4) вполне удовлетворительно совпадают с контурами соответствующих

аномалий.

Рис. 4.1. Фрагмент карты

графиков

Δ

Z

Участка магнитометрической

съемки на площади поселения

Коновка (по В.П.Дудкину)

0 25 50 75 100 125 150 175

0

25

50

75

100

C

4

5

3

2

1

6

7

8

9

10

12

11

012

34

6

7

811

12 14

16

17 18 19 20 21

Условные обозначения:

7

12

0,1,..21

3

0 100 200

Рис. 4.2. План расположения трипольских площадок на площади поселения

Коновка (по В.П. Дудкину

70

): 1 – контуры трипольских площадок, 2 – проектные

контуры участков раскопок, 3 – номера планшетов съемки.

Всего изучено раскопками полностью или частично (траншеями и

шурфами) 12 трипольских площадок. Чаще всего они представлены несколь-

кими слоями обожженной глиняной обмазки толщиной от 10–15 до 30 см. По

данным археологических исследований изученные площадки отвечают остат-

кам глинобитных домов различных типов. Преимущественно это одно- или