Хрестоматия по Истории педагогики, д пед н, проф Юдина Н.П., 2004 г

Подождите немного. Документ загружается.

норм, способов, стандартов, идеалов предикации, если под предикацией

понимать приписывание объекту мысли определенного предиката, т.е.

свойства. Вечная для истории образования проблема соотнесения

педагогических взглядов и практики выступает как проблема

репрезентативности творчества тех или иных педагогов как выразителей мысли

и практики всей своей эпохи. В педагогике никогда не удастся получить двух

запланированно одинаковых учеников. И, соответственно, история

педагогической мысли – история вероятностного знания, история

педагогического идеализма, история идеальных конструкций, с той или иной

степенью вероятности претендующих на истину, то есть история

вероятностного знания и вероятностной практики. Это история

рекомендательности в культуре в целом и в образовании в частности

4

. История

педагогической мысли выполняет свою функцию наиболее оптимально, когда

она является историей теорий, а не одной сейчас принятой в науке теории.

Вероятность сопротивляется тоталитарно-монической закономерности.

История педагогической мысли в результате своей деятельности разрабатывает

свою теорию исторического развития педагогического знания, в том числе

истории различных педагогических наук, теорию, основанную не только и не

столько на современных педагогических взглядах, сколько на общем историко-

культурном мировоззрении исследователя. Эта «теория жизненного пути»

педагогических наук может оказать сильное стимулирующее воздействие на

теоретическое сознание педагога-практика и педагога-теоретика, показать им

современную теорию и практику совсем с иной стороны.

Указанные особенности четырех разделов истории педагогики (которые,

в свою очередь, могут подразделяться далее) показывают сложный и, по

удачному выражению проф. М.Депаепе, хотя и сказанному по другому поводу,

«гибридный» ее характер, причем предметы ее исследования возникли

педагогике общее не только принципиально единично, но и во многом принципиально

единственно

4

Научное знание в его обычном варианте вероятности акцидентально, педагогическое же

знание вероятностно субстанционально.

хронологически неодновременно. История педагогики междисциплинарна по

определению, и корректность ее результатов достигается именно тогда, когда к

конкретной области историко-педагогического знания применяется

(примеряется) соответствующий именно ее природе комплекс научных

методов, когда исследователь понимает особенности этого раздела на фоне

других разделов истории педагогики. Историк педагогики строит вою работу в

области одного из разделов историко-педагогического знания так, чтобы она

вошла в сцепление и со всеми остальными разделами историко-

педагогического знания. Неучет иных сфер педагогики может отрицательно

сказаться на общем результате работы. Варианты такого «интерсекционного»

взаимодействия могут быть различны. История педагогики, как и сама

педагогика, синтезирует различные относящиеся к воспитанию и обучению

ребенка сферы знания. Но если история педагогики в ее наиболее полном

варианте вбирает все четыре указанные сферы, то сами педагогические науки

еще не включают их, и пока не стремятся это сделать. Нормативная структура

педагогики до сих пор не отводит подобающего места изучению

педагогического обычая и педагогического сознания. Они представлены, если

вообще учитываются, как маргинальные педагогике сферы, относящиеся по

преимуществу к экстраординарным периодам, регионам или группам населения

со своими особыми образовательными проблемами, не укладывающимися в

структуру педагогического знания. Историко-педагогический синтез всех

четырех частей историко-педагогического знания не означает, однако,

применения единого исследовательского метода. Метаметод истории

педагогики – это синтез сфер знания об условиях, в которых протекает и

осуществляется педагогический процесс взаимодействия воспитателя и

воспитуемого конкретно-историческим образом.

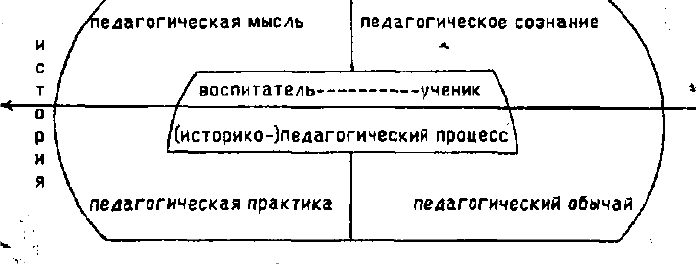

Схема 2 2.Аспекты (историко-)педагогической действительности (историко-)

педагогического процесса

Осознание и соблюдение полной иерархии историко-педагогического

знания даст возможность ставить вопросы к соответствующим частям всего

историко-педагогического материала. Принцип адекватности вопросов

исследуемому материалу, адекватности истории педагогики своему предмету в

его многомерности позволит включить в сферу историко-педагогической

историографии те части историко-педагогического знания, которые до сих пор

мало пользуются вниманием историков образования.

В.Г Безрогов.Эпистемологические проблемы истории педагогики

Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография

/Под ред. Г.Б. Корнетова, В.Г. Безрогова. – М.: ИТОП, 1996. С. 24 – 31

В.Г Безрогов, Т Н Матулис.

Концептуализация и моделирование в истории педагогики

1. История педагогики и методология.

Возможность изменения и развития истории педагогики как науки

напрямую связана с совершенствованием ее методологии, с выработкой теории

историко-педагогического познания, вбирающей в себя определение подхода к

историческим свидетельствам, определение предмета и метода историко-

педагогических исследований, определения сущности и природы историко-

педагогического знания, самого процесса формирования систем взглядов и

концепций в истории педагогики.

В то время как в отечественной историко-педагогической науке внимание

к теоретико-философским методологическим вопросам очень велико, за

рубежом, особенно в западной науке, налицо «стихия» конкретных

исследований. Ориентация на конкретику – под которой могут пониматься

самые разные вещи – доминирует в ученой среде западных стран, но научную

саморефлексию не подавляет. Такое положение имеет свои причины, свои

плюсы и минусы. Среди причин следует назвать прежде всего ту, что

затрагивающие методологическую сферу основные бои Европе и Америке уже

произошли раньше, и теперь люди как бы работают на том поле, которое уже

вспахано (пусть разными по конструкции плугами – но это уже «мелочи»,

которые стараются не замечать).

Но дело не только в этом. Дифференциация и масштабы развития

гуманитарных наук в западных странах привели к основательной разработке

внутри них многих проблем, стоящих перед историей образования. Историк

педагогики может просто черпать методологические идеи из смежных

областей, тем более что – и это очень важно – границы между историко-

педагогическими дисциплинами и другими гуманитарными науками гораздо

прозрачнее (без слияния отнюдь!) и подвижнее, чем у нас. Такая ситуация даже

отражается в столь формализованной сфере как терминология (автор

исследования свободен выбирать или изобретать нужную ему терминологию,

исполняя лишь строгие процедуры ее номинации). [...] История педагогики в

нашей стране как раньше, так и сейчас представлена весьма малочисленными

исследователями, не ощущающими инфраструктурной научной среды в сфере

своей деятельности. В нашем обществе историк образования вынужден сам

разрабатывать и решать многие методологические и методические вопросы,

начиная с онтологии и гносеологии познаваемого историко-образовательного

процесса, со структуры развивающейся в истории личности, с

культурантропологии, – и кончая исторической социологией и политологией

образовательных традиций. Вынужденно обращающийся непосредственно и

самостоятельно к решению общегуманитарных научных проблем историк

образования видит, что в его области общегуманитарное знание должно быть

определенным образом «повернуто», т.е. изначально в процессе своего

добывания смоделировано так, чтобы функционировать как инструмент для

реконструкции именно историко-педагогического процесса, его характерных

черт и т д. Проделанный самим историком образования методологический

анализ всего комплекса обшегуманитарного знания, имеющего отношение к его

сюжетам, неоценим именно своим «прикладным» результатом –

формированием историко-педагогического сознания и мышления.

Вышеперечисленные соображения наводят на мысль о

«конвергенциональной» ценности обоих подходов («от богатства» и «от

бедности») – как западного, имеющего в своем распоряжении в более «чистом»

и подробном виде результаты герменевтических, социо- и

культурантропологических и многих других разработок смежных наук; – так и

отечественного, где исследователь в поте лица вынужден сам формировать

свою собственную методологическую культуру, преодолевая барьеры

недообразованности как себя, так и всего общества.

2. Понятие концептуализации. Этапы анализа создания концепций.

Концептуализация историко-педагогического знания – один из основных

гносеологических процессов как в работе профессиональных историков

педагогики, так и в широких кругах педагогов – теоретиков и практиков. […]

Работа любого исследователя, – как автора оригинальной новой концепции, так

и следующего уже разработанной другими, характеризуется рядом общих

моментов, связанных с познанием им прошлых эпох в свете имеющихся

научных традиций (парадигм). Каждый исследователь определяет и

разрабатывает свое понимание той или иной эпохи, проблемы и т д. Он

использует при этом комбинацию старых и новых подходов, каждый из

которых по-своему детерминирует видение; материала и использование

исследовательских методов и процедур. С помощью этих инструментов он

переводит «реальность» прошлого из состояния непознанного в познаваемое и

познанное. Такой процесс мы будем называть в данной работе

концептуализацией, применяя более широкий смысл этого слова, нежели

построение концепции. Таким образом, под концептуализацией нами

понимается процесс перевода непознанного в познанное с помощью

определенных исследовательских подходов. От протекания данного процесса в

конечном итоге зависит концептуальное видение историко-педагогического

процесса историком педагогики, построение или приверженность его той или

иной концепции.

Эпистемологический анализ построения концепций сознанием

исследователя, как мне представляется, должен включить в себя три крупных

этапа, или блока; а) социальную, ментальную и научную среду формирования в

умах ученых тех или иных концепций; б) понимание исследователями природы

историко-педагогического знания, сущности н природы историко-

педагогической теорий и концепций; в) исследование источников познания для

историка педагогики, и процесса его «прохождения» от материала к концепции

и обратно.

В статье будут затронуты наиболее важные аспекты историко-

педагогической гносеологии, связанные с первым этапом – определением

внешних условий ее существования, детерминирующих подчас саму ее форму,

облик, а впоследствии характеристики и особенности результатов работы

ученых в данной области. Среди этих аспектов мы выделяем: 1. Входящие во

внешнюю исследователю сферу различные неадекватные историческому

исследованию посылки («идолы науки»), искажающие процесс историко-

педагогического познания в целом.

5

Актуальность их рассмотрения связана с

наличием в нем нарушений рациональных формально-логических правил, не

позволяющих создавать концепции с высокой степенью истинности и

онтологичности. Нарушения процедур влекут за собой искажение взглядов на

сущность тех или иных эпох или сторон педагогического процесса. 2.

Междисциплинарные связи истории педагогики и зависимость от них как

современного развития палитры используемых ею (или могущих быть

использованными) исследовательских методов (внутри групповых научных

парадигм), так и ее внутренней дифференциации на субдисциплины. 3. Связь

концептуального построения с позицией и установками групп исследователей

внутри научных сообществ. 4. Связь концептуального построения с позицией

5

Мифологическое научное сознание не осознает «внешности», ибо для него они как вовне,

так и внутри исследовательского космоса. Внешними (т.е. факторами среды) эти явления

становятся в тот момент, когда исследователь путем саморефлексии «отодвигает» их от себя

индивидуального ученого по отношению к предмету исследования и

адресности работы. Это, конечно, далеко не полный перечень всех проблем

даже первого блока, но мы останавливаемся на них как на самых начальных в

структуре данной темы.

В греческой мифологии существовала фигура великого мудреца и царя

Египта Протея, который помимо прославившего его дара предсказания умел

принимать любой визуальный облик, чем постоянно с выгодой пользовался.

Таково и человеческое знание действительности – в каждый конкретный

момент оно принимает необходимую для этого момента форму.

Обусловливающее такой «протеизм» различие целей, задач и требуемых

результатов познавательного процесса сказывается прежде всего на

гносеологических механизмах познания и ими же до известной степени

определяется. Неведомое всегда изучается для чего-то, и познаваемое строится

уже с этим учетом. Построение конкретно определенного здания напрямую

зависит как от изначально выбранного подхода, так и от понимания предмета

исследования, как от выбора соответствующего ему метода, так и от

ориентации на аудиторию, как от понимания структуры и направленности

междисциплинарных связей, так и от личностной позиции по отношению к

материалу. Мировая историко-педагогическая наука дает большое количество

разнообразных тем и предметных областей исследований, самые

распространенные внутри самой истории образования выглядят следующим

образом (перечисление в порядке простой последовательности).

Табл 1 «История педагогик» в разнообразии предметов (Таблица составлена

на основании: Brickman W.W. Guide to Reseach in Educational History. N.Y., 1949)

Дефиниция предмета Пример названия исследовательской темы

1. Период Образование в первой половине XV века

2. Географический регион Образование в Германии при Фридрихе Великом

3. Воспитательный или

образовательный институт (в

том числе семья)

Амхерский колледж в XIX веке

4. Образовательный уровень Средняя школа в Советской России в 30-е годы

5. Биография Бронсон Олькотт как педагог

6. Инновации Три десятилетия аудиовизуального обучения

7. Философия Изменение концепции высшего образования в Америке

в XIX веке

8. Методология Гербартианство в американской образовательной

практике

9. Учебный план Предмет «риторика» в Древней Греции

10. Штат, персонал Роль учителя в эпоху Ренессанса

11. Дети, родство Изменение отношений к телесным наказаниям детей в

США

12. Законодательство Законы об обязательном посещении школ в Пруссии в

XVIII веке

13. Учебные материалы Эволюция американских школьных книг для чтения,

1700 – 1830

14. Внешние влияния, факторы,

организации

Развитие библиотек в Америке в XIX веке.

Или: Избы-читальни в России

15. Организации педагогов,

родителей и др.

История Общества публичных школ Нью-Йорка

16. Финансы Способы обложения и взимания школьных налогов в

Пенсильвании. 1820 – 1880

17. Архитектура Эволюция школьного здания в Веймарской Германии

18. Администрация Возникновение и подъем государственной инспекции

школ (суперинтендантство)

19. Литература Стопятидесятилетие образовательной периодики в США

20. Влияние Влияние Руссо на Песталоцци

21. Распространение Принятие педагогических идей Гораса Манна в

Латинской Америке

22. Сравнение Сравнительное изучение ренессансных теорий о

воспитании принца

23. Анализ учебников, учебных

книг, монографий по истории

педагогики

Исследование рассмотрения темы «Образование в

Индии» в учебниках по истории педагогики.

Или: Учебные книги по истории педагогики и история

женского образования

Однако, несмотря на такое разнообразие, все историко-педагогические

исследования имеют единые принципы познания, на них воздействуют общие

факторы, в них встречаются общие подходы, для них характерны сходные

трудности и даже специфические искажения реконструируемого прошлого в

процессе его изучения. На некоторых из них мы и остановимся в данной статье.

3. Сложности историко-педагогического познания.

Приближенности процесса познания к историко-педагогической

действительности (безотносительно идеологии исследователя и ее соотношения

с реальностью) мешает наличие перед глазами историка педагогики некоторых

специфических «призраков» научного познания (по терминологии Ф. Бэкона).

В процессе разработки концептуальных подходов историка педагогики

подстерегает ряд серьезных опасностей, способных исказить весь процесс

познания и концептуализации, нарушить адекватность вырабатываемой им

«картины мира» историко-педагогической реальности. Прежде всего

представляется необходимым дать себе отчет в том, что перед мысленным

взором историка педагогики могут встать некоторые затуманивающие взгляд

общераспространенные в данной области знания околонаучные представления.

Попробуем их охарактеризовать.

Гносеологические призраки в историко-педагогической науке-

1.Призрак школы. История педагогики и история образования в целом

смотрят на реконструируемый ими процесс образования по преимуществу с

точки зрения школы и того типа обучения, который принято называть

«формальным». Любая сфера в истории педагогической практики и теории

рассматривается по отношению к школе, все остальные педагогические явления

определяются наиболее часто именно как «вне-школьные», т.е. как «не-

формальное» образование.

Такой подход является отражением той перемены в структуре

образовательных сфер, которая окончательно произошла в европейском

обществе лишь в XIX в. Именно тогда традиционное общество с

доминированием семейного воспитания и обучения сменилось индустриальным

со школой во главе образовательной индустрии. […] Главенство школы на

протяжении последних двух столетий определило и мировоззрение историков

педагогики, а среди их подходов к материалу – школьно-институциональный.

История образования всех эпох рассматривается прежде всего как история

введения, организации и реорганизации школ, отвечающих требованиям

соответствующих обществ, т.е. история школьного дела, необходимая для

понимания трудностей и возможностей трансформации школ в свете нужд

сегодняшнего дня. […] Идея о том, что нужно изучать все факторы

социализации как равноправные, независимо и полно, рассматривать все

применяемые обществом и его группами формы взаимодействия с

подрастающим поколением, остается подчас чисто декларативной.

2 Призрак единства и одномерности педагогического пространства.

Работающему с той или иной эпохой (обществом, мыслителем и т.д.)

представляется, что продуцируемые ею тексты локального и конкретного

характера можно относись ко всей эпохе (обществу, мыслителю и т.д.), а не

подчас лишь к той или иной группе лиц, которая их породила (социальному

институту, контексту, свойству/состоянию мыслительной деятельности

педагога в конкретный жизненный момент его биографии, и т.д.).

3. Призрак теории. Движение всей истории образования рассматривается

исследователями нередко как зависимое от развития и воплощения в ней

педагогической теории, как теоретическая последовательность. Отходя от этого

призрака, легко впасть в другой грех – регистрационной фактографичности.

Историк педагогики, конечно, концептуализует исторический процесс, строит

его теорию (=теоретическую реконструкцию), но это не та теория, которая

порождает призрак.

4. Призрак автономности педагогического, процесса в истории.

Считается, что изучение историко-педагогического процесса самого по себе

настолько объемная задача, что прослеживанием его зависимости от окружения

(экономического, социального, политического, культурного, физико-

географического и т.д.) можно пренебречь. В таком случае теряется

перспектива возникновения и роста педагогических систем, часто более

связанных именно с окружением, чем собственно с осознаваемой

педагогической научно-теоретической традицией. Ведь известно, что теория

определяется не менее практикой, чем научной традицией, а практика –

социальными, политическими, культурными и прочими внешними для

собственно образования условиями.

5 Призрак однозначной организованности педагогического процесса в тот

или иной момент истории. Как и в самой педагогике, развитие и историческое

бытие педагогического процесса рассматривается авторами многих работ в

виде целенаправленной стройной сообразности. Не учитывается возможная

вариативность образовательного процесса из-за вероятностного характера