Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса

Подождите немного. Документ загружается.

высокого порядка.

Знание закономерностей дает возможность, во-первых, получать

оптимальные результаты практической деятельности, во-вторых, позволяет

построить модель педагогического процесса, исходя из которой возможно

проанализировать реальный педагогический процесс, его положительные и

отрицательные стороны, и в то же время смоделировать развитие

положительного опыта.

Изучение закономерностей педагогического процесса началось ещё в

20-е годы. Впервые их формулировку дал М.А.Данилов. Из всех

закономерностей педагогического процесса, как наиболее значимые, он

выделяет две – целенаправленность педагогического процесса и позицию

школьника в нем. Одновременно М.А.Данилов указывает на то, что в

педагогическом процессе постоянно сказывается влияние множества

факторов, которые различным образом изменяются в зависимости от

перемены условий и времени. Мы считаем, что именно это обстоятельство

как раз и подчеркивает необходимость тщательного изучения

педагогического процесса и его закономерностей, что позволяет выделить их

состав:

- обусловленность педагогического процесса социально-

экономическими потребностями общества;

- определенная целенаправленность педагогического процесса;

- двусторонний характер педагогического процесса, связанный с

взаимодействием педагогов и учащихся, воспитателей и воспитанников,

учителя и учащихся, при обязательной деятельности двух сторон;

- следствием тщательно продуманной и организованной деятельности

учащихся является их активность в педагогическом процессе;

- зависимость эффективности педагогического процесса от

соответствия возрастным особенностям и уровню развития коллектива

учащихся и его отдельных членов;

- в педагогическом процессе школы с возрастом учащихся растет

30

усиление влияния коллектива на личность;

- тщательно организованное взаимодействие учащихся есть условие

повышения эффективности педагогического процесса;

- компоненты педагогического процесса не равнозначны по отношению

друг к другу и существует их определенная соподчиненность (от цели к

задачам, содержанию, средствам, формам, методам и приемам);

- сложное взаимодействие компонентов педагогического процесса по

отношению друг к другу и во времени функционирования в каждый данный

момент обусловливает необходимость учета не одного показателя, а их

совокупностей, факторов;

- педагогический процесс не одномоментен, длителен по времени

функционирования.

Изучая особенности каждой закономерности, следует иметь в виду,

что часть их отражает социально обусловленный характер педагогического

процесса и влияет на требования к личности, формируемой в ЦПП и цели,

задачи и содержания, зависимые от этих требований. Другая часть

закономерностей ориентирует на особенности его организации и

руководства, третья определяет специфику педагогического процесса в

условиях определенной социальной среды. Поэтому, если невольно

педагогический процесс организуется с нарушением той или иной

закономерности, это неизбежно приведет к потере качества. То есть,

овладение особенностями объекта своей деятельности - педагогическим про-

цессом - позволит учителю строить свою работу на строго научных основах,

прогнозировать развитие педагогического процесса и добиваться

запланированных результатов, то есть подчинить технологию своего труда

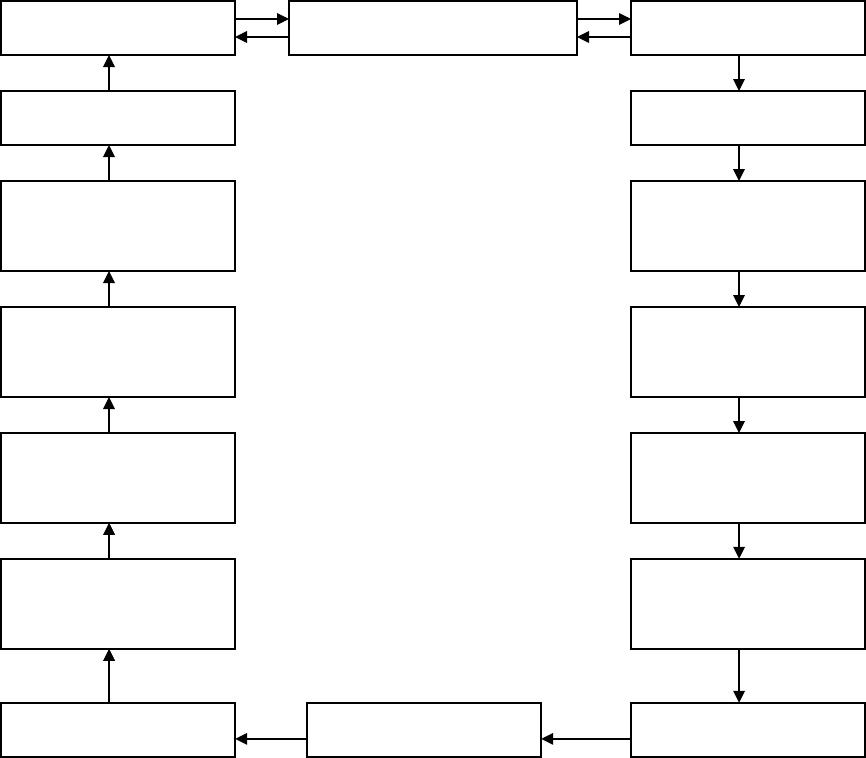

законам управления. Указанные закономерности позволяют построить

графическую модель педагогического процесса, с помощью которой можно

веста анализ его особенностей (см. схему 2).

Структура педагогического процесса и его закономерности,

отражающие взаимосвязь компонентов, позволяют считать, что у

31

педагогического процесса целостность определяется единством цели и

результата при взаимодействии систем разного порядка внутри системы

"педагоги – учащиеся". Следовательно, основным интегративным качеством,

выражающим это единство, следует считать единство разнородного, где

непрерывность взаимоперекрещивающихся влияний подсистем на

становление личности определяется преобразующей активностью субъекта,

каким должны быть не только каждый педагог, но и каждый учащийся.

Схема 2

Структура педагогического процесса

Качество объекта проявляется в его свойствах, без которых

педагогический процесс теряет свою специфичность:

- единство активности и общения, определяющие кооперированную

32

результаты Педагоги цель

задачи задачи

содержание

(учеб., внеучеб.)

содержание

(учеб., внеучеб.)

средства (виды

деятельности)

средства (виды

деятельности)

формы (инд.,

груп., кол.)

формы (инд.,

груп., кол.)

методы

и приемы

методы

и приемы

задания Учащиеся задания

деятельность всех субъектов, участвующих в процессе;

- функциональная специализация подсистем разного порядка;

- совокупность многообразных отношений, возникающих в результате

взаимодействия субъектов.

Интегративное качества и его свойства по существу предопределяют

условия функционирования. Педагогический процесс может проявлять себя

как целое, если есть специально организованная деятельность как

взаимодействие субъектов. То есть взаимодействие и сотрудничество

субъектов есть атрибутивные свойства педагогического процесса.

Практика работы убеждает в том, что педагогу очень непросто

самостоятельно усвоить особенности объекта своей деятельности –

педагогического процесса. Следовательно, необходима серьезная

специальная подготовка, в ходе которой будут освоены особенности

целостного педагогического процесса, так и технология реализации их в

практических действиях.

Реализация ЦПП теснейшим образом связана с пониманием не только

сущности процесса как обмена деятельностью между педагогами и

учащимися, но и тем, что процесс как любое явление развивается.

Движущими силами развития являются возникающие и преодолеваемые

(снимаемые) противоречия. Знание движущих сил педагогического процесса

позволяет педагогу работать с опорой на умение выявлять нарождающиеся

противоречия (субъективно определяемые как возникающие трудности) и

приводить их в действие, чтобы реально содействовать развитию самого

явления.

Противоречивость, диалектичность педагогического процесса

отмечалась А.С.Макаренко. В работах Н.К.Крупской именно это имелось

ввиду, когда она писала о необходимости диалектического подхода к

организации деятельности учащихся.

Естественно, что движение педагогического процесса, его развитие

можно понять только при анализе тех противоречий, которые ему

33

свойственны. Педагогический процесс как смена состояний системы

"педагоги – учащиеся" есть социальный по своей природе. Видимо поэтому

можно говорить о трех группах противоречий, свойственных ЦПП –

противоречия развития личности, противоречия формирования коллектива и

противоречия организации деятельности. Так как ЦПП и создается и

реализуется в интересах личности и общества, то носит личностно-

ориентированный характер. Значит, группа противоречий развития личности

является ведущей. Именно на них мы и остановимся.

Движущими силами развития личности (ее внутренними

противоречиями) психологи считают следующие:

- между новыми потребностями, запросами, стремлениями и

достигнутым уровнем развития возможностей личности;

- между новыми познавательными практическими задачами и

сложившимися ранее способами мышления;

- между достигнутым уровнем развития личности и образом ее жизни,

занимаемым ею местом в системе общественных отношений, выполняемым

функциям;

- между стремлением к положительным успехам и боязнью

преодолевать трудности;

- между стремлением к самостоятельности и недостатком личного

опыта;

- между тенденцией к инертности, стереотипу, устойчивости и

стремлением к подвижности, изменчивости;

- между свободой действий личности и общественно необходимой

деятельностью.

1

Важно указать, что владение педагогом этим, казалось бы, чисто

теоретическим материалом, прямо связано с его умением грамотно строить

программу педагогических действий (т.е. преодолевать противоречия -

Г.С.Костюк). Соответственно при незнании учителем роли противоречий в

1

Общие основы педагогики. - М.: Педагогика, 1967.

34

педагогическом процессе и, как следствие, неумелом руководстве этим

процессом возникают резкие расхождения методу требованиями общества и

личными стремлениями, нередки в этих случаях и конфликтные ситуации.

Не случайно рассмотрения движущих сил педагогического процесса

уделяли серьезное внимание многие ученые (М.А.Данилов, Г.И.Щукина,

Б.Т.Лихачев), рассматривая в разных аспектах вопросы диалектичности

педагогического процесса.

Б.Т.Лихачев дает характеристику противоречиям развития личности,

считая их не только условиями, но и движущими силами развития

педагогического процесса. А это означает, что и детям, с которыми педагог

работает, должны быть в той или иной степени известны противоречия,

субъективно воспринимаемые ими как трудности, которые надо

преодолевать. Это позволит учащимся целенаправленно, под руководством

учителя научиться преодолевать их. Так, например, противоречия между

желанием овладеть знаниями и трудностью овладения ими может быть снято

только в том случае, если дети овладевают способами деятельности,

необходимыми для успешного продвижения. Возникающие при этом

положительные эмоции становятся стимулом для сознательного преодоления

трудностей при усвоении следующего объема знаний.

Следовательно, развитие педагогического процесса как явления

происходит за счет возникающих и преодолеваемых противоречий в

развитии ребенка, в котором воплощается результат педагогического

процесса в виде индивидуально-психологических, нравственно-

эмоциональных и других преобразований. Противоречия как движущая сила

педагогического процесса объективно существуют. Поэтому возможности

учиться воздействовать на ход ЦПП, усиление его эффективности зависят от

знания, какие противоречия имеют место в данный момент, как обеспечить

их разрешение. А это значит, что педагог, зная о роли деятельности в

педагогическом процессе, определяет, какой вид деятельности (познание,

игра, труд и т.п.) наиболее целесообразен для разрешения данного

35

противоречия и какими должны быть действия тех, кто участвует в данной

деятельности. Это же относится и к двум другим группам противоречий:

противоречия развития коллектива и противоречия организации

деятельности субъектов педагогического процесса.

Таким образом, итогом работы над второй темой является понимание

слушателями специфики педагогического процесса как сложной системы

"педагоги – учащиеся", где процесс осуществляется за счет обмена

деятельностью между педагогами и учащимися, непрерывного обогащения

учащихся способами деятельности. Развитие зависит от знания педагогами

роли противоречий, их основных групп и владения технологией разрешения

противоречий, возникающих в педагогическом процессе.

Вопросы для самоконтроля по 2 теме

1. Какая разница между понятиями "объект воздействия" и "субъект

деятельности"?

2. Почему применительно к педагогическому процессу говорят о

сложных субъект – объект – субъектных отношениях?

3. Дайте краткие и развернутые определения понятия "педагогический

процесс".

4. Объясните, почему обмен деятельностью в системе "педагоги –

учащиеся" является ведущим признаком целостного педагогического

процесса?

5. Что дает знание законов и закономерностей целостного

педагогического процесса?

6. Может ли педагог влиять на развитие целостного педагогического

процесса?

7. Назовите основные группы противоречий, свойственных ЦПП?

36

Задания к первому семинару

1. Проработать текст соответствующей лекции.

2. Выписать из научной литературы (список в приложении)

определения понятия "педагогический процесс" и подготовить план анализа

для оценки содержания.

3. Подобрать примеры из учебного и внеучебного времени ЦПП,

характеризующие обмен деятельностью между педагогами и учащимися как

отражение закономерностей ЦПП.

Семинар 1. Роль знаний о закономерностях ЦПП

в практической деятельности педагога

Семинарское занятие строится на анализе основных понятий:

педагогический процесс, целостность, личность, закономерность;

объективный характер закономерностей, содержание закономерностей и их

взаимосвязь; отражение закономерностей в практической деятельности

педагога, их роль в системном видении учителем ЦПП.

Закономерности проявляются в непрерывном возобновлении, в

непрерывном повторе. Знание закономерностей педагогического процесса

позволит строить системное представление о нем, так как, во-первых, дает

возможность получать оптимальные результата практической деятельности,

во-вторых, позволяет строить модель педагогического процесса, исходя из

которой можно проанализировать реальный педагогический процесс, его

положительные и отрицательные стороны и в то же время смоделировать

развитие положительного опыта. Всякая модель имеет конкретную структуру

(см. лекция № 1, схему № 2). Далее даются задания по микрогруппам (2-3

человека) - дать анализ закономерностей педагогического процесса.

После того, как будет изучено содержание и смысл основных

закономерностей педагогического процесса, необходимо показать, как

37

реализуется каждая из них в практике работы учителя с использованием

конкретных примеров. Например, длительность педагогического процесса во

времени (для школы – время обучения одного набора) выражается в том, что

целесообразно планировать работу коллектива учащихся (класса, учебной

группы, учебного заведения в целом) с перспективой. Хотя наиболее

общепринятая деятельность – один учебный год. Этим достигается

деятельность во внеучебной деятельности, ее связь с учебной

(доказательства), т.е. обеспечивается целостность педагогического процесса.

Эта же закономерность требует учета временного фактора при оценке

деятельности индивида, класса, учебной группы, учебного заведения в

целом. Нельзя делать выводы по сиюминутным результатам, случайным

данным, так как они не могут быть доказательными.

Еще одна закономерность. Эффективный педагогический процесс

отличает постоянное взаимодействие воспитателей и воспитанников,

характеризующееся деятельностью двух сторон – двусторонний характер

педагогического процесса. Раскрывая значение этой закономерности, следует

ответить на вопрос, почему один и тот же состав учащихся неодинаково

работает у разных педагогов, и, следовательно, имеет разное отношение к

предметам, к педагогам, к результатам своей работы.

Один педагог профессионально организует деловое общение на основе

ведущего вида деятельности – учебного труда, учит необходимым для

успешного продвижения вперед способам деятельности. Другой этого не

делает, а основной объем работы на уроке выполнят сам, стараясь

использовать разные материалы в объяснении изучаемой темы. Естественно,

результаты будут разными. В первом случае школьники – активные и

сознательные участники педагогического процесса, им интересно на таких

уроках, и как результат – высокое качество труда учителя и учащихся,

взаимная удовлетворенность сотрудничество. Во втором случае – полная

противоположность: учащиеся не знают ни цели, ни задач предстоящей

работы, слабо владеют необходимыми для успешной работы способами

38

деятельности, на занятии они по существу не ученики, а зрители

моноспектакля педагога, урок превращается в тяжкую повинность.

Аналогичным образом рассматриваются все остальные закономерности

педагогического процесса. Затем определяется, как взаимосвязаны

изученные закономерности, как отражаются они на организации реального

педагогического процесса и деятельности его участников.

В итоге семинарского занятия формулируется общий вывод об их

внутренней взаимосвязи, об отражении в закономерностях особенностей

деятельности субъектов педагогического процесса и особенностях ее

организации. Это значит, что педагогу необходимо понимать значение

закономерностей функционирования целостного педагогического процесса

для качественного управления на всех этапах реализации.

Задания к первому практическому занятию

1. Проработать текст лекции о движущих силах ЦПП.

2. Подобрать из словарей для работы в аудитории определения понятий

"движущие силы", "противоречия", "противоположности".

3. Подготовить описания двух ситуаций из учебного и внеучебного

времени ЦПП – конфликтную и бесконфликтную.

4. Педагогу иметь свой набор педагогических ситуаций в соответствии

с предлагаемым содержанием практического занятия.

Практическое занятие 1.

Движущие силы ЦПП

(методика анализа педагогических ситуаций)

В ходе подготовки к занятию предварительно изучается литература,

обсуждение которой можно построить как коллективную познавательную де-

ятельность. В процессе занятия обсуждаются вопросы:

39