Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО

119

бытного состояния культуры. Попытаемся все же осветить наиболее

существенное из того, что рисует эта эпоха.

В отношении древнего палеолита как начальной ступени развития

человеческого общества существуют две совершенно различные точки

зрения. Поскольку с этим связано то или другое понимание всего имею-

щегося фактического материала, следует прежде всего остановиться на

сущности расхождений в освещении пути развития первобытного

общества на его самых ранних этапах.

Для Энгельса, который не раз обращался к этим вопросам, древней-

шая ступень развития человеческого общества рисуется как состояние

перехода от животного к человеку, длившееся, очевидно, чрезвычайно

долго, — вероятно несравненно дольше, чем вся последующая история

человечества. Такое представление о древнейшем прошлом человеческого

общества вполне понятно для диалектика-материалиста, надлежащим

образом оценивающего силу биологической инерции, которая в течение

сотен тысячелетий должна была тяготеть над нарождающимся челове-

ческим обществом.

„Какими люди первоначально выделились из животного (в более

узком смысле слова) царства, такими они и вступили в историю: еще

как полуживотные, еще дикие, беспомощные перед силами природы, не

осознавшие еще своих собственных сил; поэтому они были бедны, как

животные, и не намного выше их по своей производительности"

Конечно, превращение животного в человека было одним из

наиболее важных в природе скачков, переходов из одного состояния,

из одного качества в другое. Этот процесс было бы невозможно объяс-

нить, исходя лишь из чисто эволюционных представлений. Однако

Энгельс прямо указывает, учитывая глубокие изменения, испытанные

видом обезьян, являвшихся предками человека, что этот переход занял

весь первый, огромный по длительности период человеческой истории.

В противоположность буржуазным ученым, ищущим чисто внешние

факторы, обусловившие процесс очеловечения, Маркс и Энгельс рас-

сматривают становление человека как процесс, который должен был

совершаться в сложном взаимодействии внешних влияний и внутренней

закономерности.

Энгельс особенно подчеркивает значение, которое должно было

иметь в возникновении человеческих качеств обособление руки как

органа действия, игравшего все возраставшую роль в поддержании

существования предка человека. Увеличивавшаяся активность предка

человека в деле добывания средств существования, переход от чисто

растительного к всеядному питанию с возраставшим значением потреб-

ления мяса — должны были явиться, следовательно, прямой предпо-

сылкой целесообразного человеческого труда, который приходит, как

указывает Маркс, с изготовлением первых орудий из камня и дерева.

Таким образом, в течение многих тысячелетий первое человеческое

.общество находилось на низшей, примитивнейшей ступени развития,

в состоянии, которое недалеко ушло от животного стада, живя собира-

тельством и случайной охотой, еще без знания огня, жилища, одежды,

с простейшими зачаточными орудиями труда. Это древнейшее общество,

еще находившееся целиком под властью природы, должно было рас-

падаться на небольшие стадные группы, которые вели бродячее суще-

ствование. Каждый отдельный член орды был настолько слабо вооружен

Взгляды

Маркса

и Энгельса

Фридрих Энгельс, Анти-Дюринг, 1950, стр. 167.

120

ГЛАВА ВТОРАЯ'

в борьбе с окружающей природой, что не в состоянии был в одиночку

бороться за существование. Коллективный способ добывания средств

существования являлся в этих условиях единственно возможным.

Универсализм орудий первобытного человеческого стада шелльской

эпохи показывает, что разделения труда на этой исторической ступени

не было, а существовали лишь самые примитивные зародыши простого

кооперирования труда. Никаких запретов в области семейно-брачных

отношений, разумеется, не существовало. Господствовали совершенно

свободные, неупорядоченные половые отношения, то есть промискуитет.

Однако при всей незначительности культурных признаков, присущих

этой ступени, ее нельзя не рассматривать как огромной исторической

важности шаг от животного к человеку, от стада к обществу.

Изложенная выше характеристика интересующего нас периода,

которой мы обязаны основоположникам марксизма, целиком под-

тверждается данными археологии, фактами, собранными современной

наукой.

Данные Мортилье, основатель французской палеоэтнологической школы,

археологии представитель старой радикальной буржуазной интеллигенции, стоял,

как и многие другие его современники, на достаточно последовательной

эволюционистской позиции, рассматривая историю палеолитического

общества как процесс преемственного и закономерного развития. В его

построении шелльская эпоха является начальной порой человеческой

истории, эпохой первобытнейшего состояния, в котором зачаточные

формы культуры естественным образом сочетаются с чрезвычайной при-

митивностью самого человеческого существа —• его физической орга-

низации.

Не являясь глубокими, часто будучи весьма поверхностными, исто-

рические воззрения Мортилье все же отражают материалистические

представления старого поколения французских археологов.

Взгляды большинства современных западноевропейских археологов,,

занимающихся вопросами палеолита, свидетельствуют о совершенно

иных, явно реакционных, установках. У них, в противоположность

археологов прежним ученым-эволюционистам, проявляется стремление к утверж-

дению извечности форм человеческой культуры.

Так, некоторые буржуазные археологи наделяют шелльского чело-

века знанием огня и начатками всевозможных технических навыков. По

их представлению, шелльцы занимались массовой охотой на крупных

толстокожих, вырывая для их поимки огромные ловчие ямы, которые

они прикрывали ветвями, и так же успешно охотились на диких лошадей,,

зубров, гигантских и благородных оленей, ловя их, например, арканами.

Лагери этих охотничьих племен, по мнению тех же авторов, распола-

гались на полянах, расчищенных от кустарников, где строились хижины,

как это делают и современные охотничьи племена. Здесь же находились

очаги, где, очевидно, готовилась пища; расположенные кругом жилища

костры служили для отпугивания хищных животных. Естественно, что

шелльский охотник для охоты на толстокожих должен был обладать

разнообразным оружием, по крайней мере из дерева, и набором различ-

ных инструментов для их изготовления

1

.

Исследователь, которому принадлежит работа по вопросу об охоте

в палеолитическое время, также приписывает шелльским ордам охоту

на гиппопотама, древнего и южного слонов, носорога Мерка и т. д. Сам

Взгляды

современ-

ных бур-

жуазных

Jagd, — Reallexikon der Vorgesehichte, Bd. VI, Berlin, 1926, стр. 134—147:.

i

ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО J2I

гейдельбержец, возможный современник питекантропа, будто бы пре-

следовал уже этих животных, завлекая их в ямы-ловушки.

JI. Пфейффер, давший вообще неплохой очерк техники каменного

века, идет по этому пути еще дальше: он утверждает, что в шелльскую

эпоху существовали уже „большие торговые центры" на Сомме, в окрест-

ностях Аббевиля, где в массе изготовлялись полузаконченные ручные

рубила.

Но наряду с грубыми орудиями, которые употребляли „рабы"

и вообще „низший слой населения", по предположению Пфейффера,.

в ту эпоху уже существовали и значительно лучшие изделия, которыми

могли пользоваться только „богатые группы шелльцев".

И подобные вещи, чудовищно искажающие историческую перспек-

тиву, пишутся совершенно серьезно!

Такие взгляды современных видных представителей буржуазной

науки на начальное время человеческой истории закономерно сочетаются

у них с теорией, которая находит единственное и универсальное объясне-

: | ние прогресса культуры с древнейшей поры истории человеческого обще-

ства в нашествиях и переселениях.

Появление и распространение шелльской „культуры" в Европе, если

следовать этим авторам, открывает собой ряд миграционных волн,

которые якобы приносили на этот континент все новые и новые расовые

типы и новые формы культуры.

С такого рода „теориями" нам придется еще встретиться при рас-

смотрении вопроса о происхождении мустьерской, ориньякской и других

так называемых „культур" палеолитической эпохи.

Путь проникновения шелльцев в Европу рисуется в современной

буржуазной археологической литературе обычно таким образом, что-

возникшая где-то на востоке Средиземноморья, вероятно в Передней

Азии, шелльская культура, с ее руководящим признаком — употребле-

нием ручного рубила — была разнесена переселениями по северному

берегу Африки, а затем по мостам суши, существовавшим на месте

Апеннинского и Пиренейского полуостровов, и получила распространение

1 в Западной Европе.

Это представление тем более странно, что решительно никем не

оспариваемая достоверность гейдельбергской находки свидетельствует

о большой древности заселения Европы зачаточными общественными

группами шелльцев. К тому же известные орудия ранних типов, происхо-

дящие из Аббевиля и других мест, опровергают возможность рассматри-

вать шелльского человека как первого пришельца в Европу, принесшего

сюда уже какие-то ранее сложившиеся формы культуры.

По мнению тех же буржуазных авторов, эта миграционная волна-

должна была столкнуться с другой волной колонизации, которая шла

в противоположном направлении, с востока Европы, и остановила дви-

жение шелльца на определенном рубеже, намеченном северной и восточ-

ной границами находок шелльских рубил. Эта вторая волна переселен-

цев, может быть еще более древняя, чем первая, будто бы принесла

с собой особую культуру, характерной чертой которой является полное

отсутствие ручного рубила и употребление мелких, очень грубых отщепов,

сходных по своим признакам с „сопровождающим" кремневым инвен-

тарем шелльских местонахождений.

Вздорность подобных псевдонаучных построений становится очевид-

ной хотя бы, например, в свете недавних находок настоящих шелльских

рубил на территории СССР (Армения).

т

ГЛАВА ВТОРАЯ'

Таубах

Останавливаться на всех подобных передвижениях палеолитических

„культур", рисуемых буржуазными авторами совершенно произвольно

и исторически неправдоподобно, —• было бы нецелесообразно; однако

следует отметить, что в современной буржуазной науке такого рода

взгляды очень широко распространены. Без всякой критики, вопреки

элементарному научному смыслу, принимается как нечто достоверное,

например, существование особых „теплолюбивых" групп человечества

(подобных „теплой" фауне древнечетвертичного времени), возвращав-

шихся в Европу в межледниковые эпохи, и людей „не боявшихся хо-

лода", обитавших здесь в периоды развития оледенения

Из сказанного не следует, что нужно отрицать возможность значи-

тельных передвижений отдельных групп человечества в те или другие

эпохи даже первобытной истории. Без этого нельзя было бы понять

чрезвычайное расширение границ обитаемой зоны в северном полушарии,

например, в мустьерское время или в эпоху позднего палеолита.

Вопрос заключается в том, что в основе миграционистских пред-

ставлений на Западе лежат идеи реакционной культурно-исторической

школы этнологов, которая рассматривает первобытное общество не

в его историческом становлении, а как изначально распадающееся на ряд

расовых типов с присущими им на протяжении всей истории „элемен-

тами" материальной и духовной культуры. В древнем палеолите, по

представлениям буржуазных миграционистов, таковыми являются шелль-

ские „носители ручного рубила" и премустьерские „обладатели техники

сколов" и особой культуры.

Какие археологические факты используются для подобных построе-

ний и какие выводы они, действительно, позволяют сделать, — к этому

нам еще придется вернуться.

Следует заметить, — чтобы была ясной фактическая необоснован-

ность взглядов на шелльское время как на эпоху, характеризующеюся

высокоразвитой охотой, соответствующим образом жизни и, естественно,

высокими, сравнительно, формами культуры, — что сторонники подобных

представлений опираются на очень небольшое количество неправильно

освещаемых находок.

Значительную долю превратных представлений об условиях жизни

шелльского человека внесли старые находки в Таубахе, в Германии

(см. стр. 175), которые исследователи совершенно ошибочно считали

возможным относить к очень ранней поре плейстоцена. Здесь, действи-

тельно, имеются следы кострищ, сопровождающиеся скоплениями костей

носорога Мерка, лошади и других четв'ертичных млекопитающих,

а также кремневым инвентарем из грубых, неопределенной формы

отщепов, то есть остатки настоящих охотничьих стойбищ. Известно, что

подобные орудия в виде грубых кремневых отщепов, сопровождающиеся

холодной фауной среднеледниковой эпохи или последними представи-

телями более древней фауны, имеют широкое распространение в Европе

(всегда в той же обстановке древнейших охотничьих становищ), однако

подобные памятники ничего общего с шелльской эпохой не обнару-

живают.

1

В качестве „научного аргумента" в пользу якобы свойственных тем и другим

группам человечества особых приемов обработки кремня допускается совершенно

абсурдное утверждение, что двусторонняя обтеска кремня (для изготовления рубил)

была более трудной в ледниковое время, так как кремень плохо колется при низкой темпе-

ратуре. Подобный вздор можно найти у авторов, считающихся авторитетами в бур-

жуазной археологии.

ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО 125

S7

В частности, что касается Таубаха, то нижние слои этой стоянки

с достаточным основанием относят к позднеашельскому времени. Тому же

времени принадлежат также Эрингсдорф, Рабутд и другие местонахож-

дения Средней Европы. О геологическом возрасте названных место-

нахождений уже упоминалось выше.

Другую подобную находку представляет относительно недавно Торральба

открытый древнечетвертичный охотничий лагерь в Торральба, в Испании,

где грубые массивные рубила были собраны также среди целого скопле-

ния остатков убитых рукой человека слонов, носорогов, оленей и пр. Об

этом интересном памятнике — подробнее несколько ниже. Здесь же сле-

дует указать, что так называемая теплая фауна, встреченная в Тор-

ральба, переживает в области Средизем-

номорья несравненно дольше, чем, напри-

мер, во Франции. Южный слон, носорог

Мерка, даже гиппопотам в Италии

и Испании, по имеющимся данным, встре-

чаются еще в мустьерское время, причем

носорог Мерка живет в северной Испа-

нии, в области Пиренеев, вплоть до так

называемого среднеориньякского времени,

то есть заходит уже в поздний палеолит

(пещера Кастильо).

Некоторые авторы считают возмож-

ным относить Торральба к поздней поре

шелльской эпохи, отмечая вместе с тем,

что кажущаяся примитивность каменного

инвентаря Торральба в его изделиях типа

рубил зависит от мало для этой цели

пригодного материала —• известняка, из

которого изготовлено большинство орудий,

тогда как рубила из лучшего по качеству материала — кварцита и халце-

дона — отличаются здесь, как это часто наблюдается, значительно

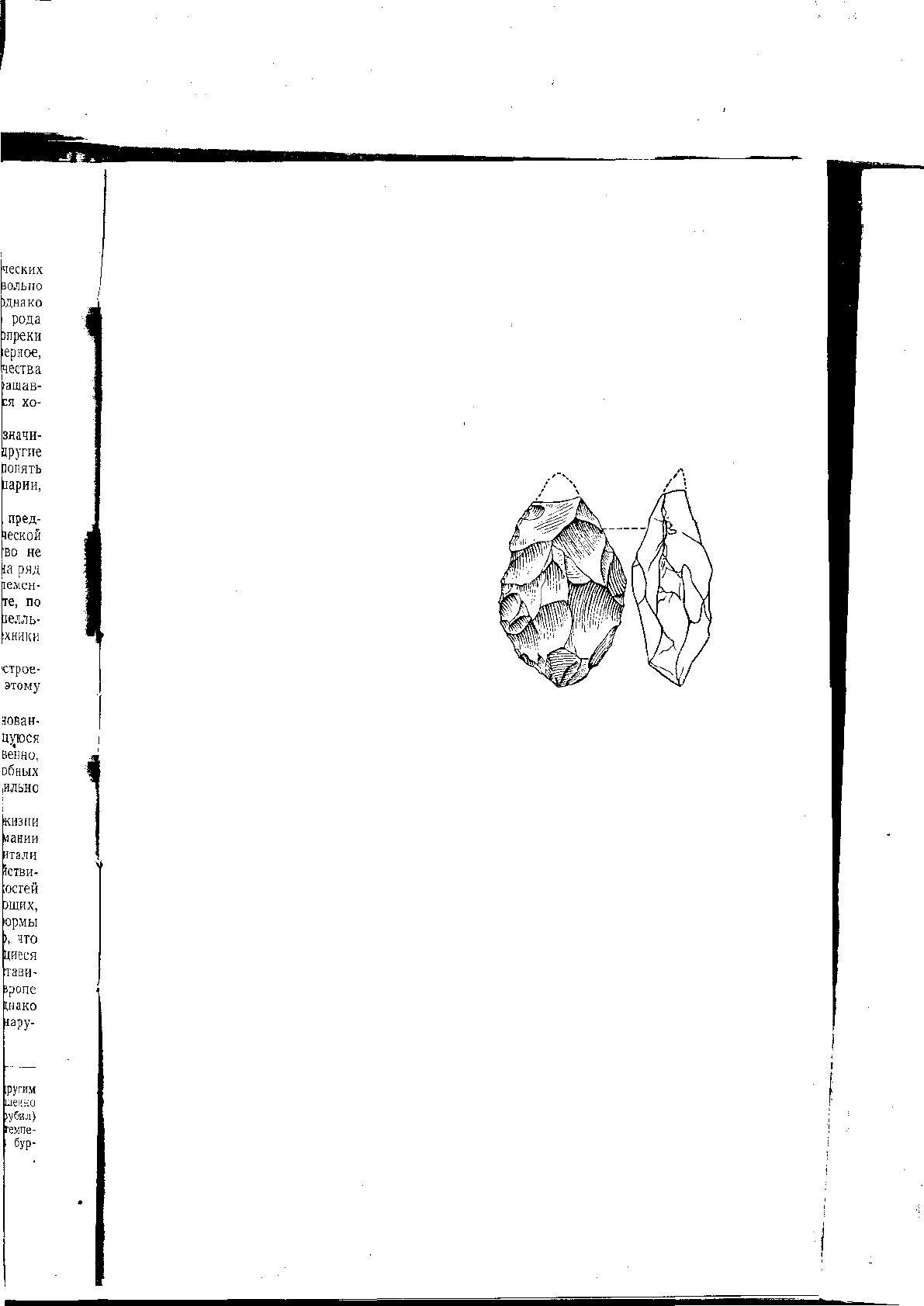

лучшей отделкой (рис. 25).

На ненадежность определения времени охотничьего лагеря в Тор- Грот

ральба шелльской эпохой указывают находки таких же грубых рубил Обсерва-

в гроте Обсерватории, около Ментоны, которые специалисты относят без

тории

колебаний к ашельскому времени.

Таким образом, памятники типа Таубаха и Эрингсдорфа, Торральба,

грота Обсерватории (которые, если и не относятся к такому раннему

времени, как шелль, то все же имеют, бесспорно, весьма значительную

древность) естественнее всего связывать с той стадией развития челове-

ческого общества, которая так ярко представлена находками костных

остатков пекинских синантропов и их грубого каменного инвентаря

(см. стр. 139).

Ныне приходится считать совершенно похороненной гипотезу, давно

вызывавшую сомнение у более осторожных ученых, что культурные

остатки с теплой фауной нижних слоев ментонских гротов и других

пещерных стоянок Италии, вроде грота Романелли, могут представлять

особый тип развития шелльской культуры — без ручного рубила.

Ни у кого из серьезных авторов в настоящее время не возникает

сомнения в том, что культурные отложения ментонских гротов и соот-

ветствующие пещерные местонахождения Апеннинского полуострова с их

теплой фауной относятся к эпохе мустье.

Рис. 25. Ручное рубило из

Торральба (Испания). Кварцит,

% н. в.

124

ГЛАВА ВТОРАЯ'

Отсутствие Отсюда можно сделать важный вывод, что шелльские остатки, как

стойбищ

это

Утверждали еще старые французские исследователи, ни в одном из

известных нам случаев не сопровождаются .ни кострищами, ни скопле-

ниями костей животных, то есть не встречаются в такой обстановке»

которая прямо и определенно говорила бы об охотничьем образе жизни

шелльца (имея в виду, естественно, только охоту на крупных животных,

в особенности на толстокожих — слона, носорога, гиппопотама, явно

еще затруднительную для небольших шелльских общин при отсутствии

соответствующих орудий охоты и необходимых приспособлений).

Физический Грубость и простота шелльских орудий указывают на то, что древ-

облик нейший человек, едва отделившийся от антропоида, проходил тогда

шелльца

самые

начальные ступени общественного развития. Наиболее близкое

представление о нем дает, несомненно, описанный выше яванский питек-

антроп, в котором с полным основанием можно видеть типичного пред-

ставителя одной из южноазиатских групп шелльцев. Это было существо,

вероятно, еще достаточно обезьяноподобное, одетое довольно густым

покровом волос, служившим ему защитой от холода, хотя, как указы-

валось, температура в местностях, где встречаются следы его существо-

вания, не понижалась значительно даже в зимнее время. О физическом

облике европейских шелльцев пока можно говорить только предположи-

тельно, поскольку их остатки до сих пор не открыты. Однако близость

по времени шелльских орудий к находкам не только питекантропа, но

и гейдельбергского человека может служить аргументом в пользу того,

что европейский шеллец по физической природе вряд ли мог чем-либо

существенно отличаться от яванского питекантропа.

Обладал он, можно думать, лишь зачаточной речью Такой способ

общения должен был вырабатываться постепенно из необходимости

согласованных действий внутри небольших первобытных орд. От этого

зависела самая возможность их существования в окружении сильных

врагов, среди которых человек в одиночку был почти беззащитен.

М. Ф. Нестурху

2

удалось собрать весьма яркий и поучительный

материал, свидетельствующий о том, насколько большое значение имеет

звук для выражения той или иной эмоции даже у высших обезьян,

ведущих стадный образ жизни. Разнообразие издаваемых ими звуков,

которые у гиббонов, по некоторым данным, носят даже характер ритми-

ческого „пения", позволяет говорить о существовании у некоторых

высших обезьян условных звуковых сигналов, предупреждающих о тех

или иных явлениях, касающихся жизни стада.

Что звуковой язык, хотя, конечно, чрезвычайно еще примитивный,

должен был уже вполне сложиться у шелльцев, — в этом не может

быть никакого сомнения.

Историческая наука располагает теперь прямым указанием това-

рища Сталина относительно идеалистических извращений акад. Н. Я- Мар-

ра в вопросе о значении звуковой речи в становлении человеческого

общества. „Звуковой язык, — говорит товарищ Сталин, — в истории

Речь

1

В обстоятельном исследовании „Происхождение речи по данным антропологии"

(Сборник „Происхождение человека и древнее расселение человечества", „Труды

Ин-та этнографии", н. е., т. XVI, 1951, стр. 221, 235, 246) В. В. Бунак приходит к за-

ключению, что для древнейшего человека ввиду положения гортани, строения нижней

челюсти, строения мозга и пр. возможность звуковой речи была еще весьма

ограниченной. Поэтому первые слова должны были неизбежно носить характер одно-

образных односложных сочетаний звуковых сигналов (там же, стр. 273).

2

М. Ф. Нестурх, Человек и его предки, М., 1934, стр. 215.

ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО

125

человечества является одной из тех сил, которые помогли людям выде-

литься из животного мира, объединиться в общества, развить свое

мышление, организовать общественное производство, вести успешную

борьбу с силами природы и дойти до того прогресса, который мы имеем

в настоящее время"

Довольно неясным является вопрос о культурных приобретениях Вопрос

шелльского общества. Употребление огня, очевидно, тогда еще не было

00 огне

известно. По крайней мере следов огня в виде кострищ или обожженных

костей на местах, где находятся шелльские орудия, совершенно не

встречается. Правда, некоторые авторы, о чем говорилось выше, наде-

ляют шелльского человека подобным знанием, как и рядом других эле-

ментов культуры; вряд ли, однако, это имеет сколько-нибудь достаточные

основания. Обычно ссылаются на случаи находок в шелльских слоях

кремневых орудий со следами действия огня. Такой же аргумент на

основании кремней из Тенэ приводился для доказательства употребления

огня предшественником человека уже в раннем миоцене.

Пользование огнем, развитую охоту, употребление орудий из кости

и камня современные буржуазные археологи и антропологи брейлевской

школы склонны приписать даже обезьяноподобному предку человека на

ступени южноафриканского австралопитека.

Вероятно, шелльские люди и не испытывали еще особо острой

потребности в огне, с которым они должны были быть знакомы, напри-

мер, по лесным пожарам, вызываемым молнией

2

. Теплый климат шелль-

ского времени позволял им существовать, очевидно, не прибегая к защите

ни в виде одежды, ни в виде огня или естественных прикрытий —

пещер и навесов. Во всяком случае, шелльские остатки в этих усло-

виях до сих пор совершенно неизвестны.

Это не значит, конечно, что полезные свойства огня (свет, тепло)

были вовсе неведомы людям, по крайней мере в более позднюю эпоху

шелля. Уже тот факт, что на следующей исторической ступени огонь,

очаг-кострище, становится неотъемлемой частью человеческой культуры,

показывает, что освоение огня должно было начаться значительно

раньше. Но в шелльское время его роль не могла быть еще сколько-

нибудь значительной.

Во всяком случае, совершенно неприемлемыми являются взгляды

многих буржуазных авторов, усматривающих в огне главную причину —

какую-то мистическую силу, приведшую к очеловечению обезьяны.

Энгельс указывает, что освоение огня — это лишь одно из чрезвычайно

важных приобретений культуры, явившееся значительным шагом вперед по

пути освобождения человеческого общества от гнета природных условий.

Некоторые археологи, очевидно вряд ли правильно, в таких на-

ходках, как Крёльпа в Тюрингии, Шпихерн в Эльзасе и т. д., видят

доказательство извечности огня, охоты на раннеплейстоценовых толсто-

кожих, наличия соответствующего вооружения, охотничьих лагерей и т. п.

не только у шелльцев, но и у их предков

3

.

1

И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1950, стр. 46.

2

Ф. Энгельс в своем труде „Происхождение семьи, частной собственности

и государства", характеризуя ступени первобытной культуры, определенно указывает,

что древнейшую эпоху человеческой истории — „детство человеческого рода" — при-

ходится представлять как ступень, предшествовавшую применению огня.

3

П. И. Борисковский, Исторические предпосылки оформления так называемого

„Homo sapiens", „Проблемы истории докапиталистических обществ", 1935, № 1—2,

•ffrp. 27.

126

ГЛАВА ВТОРАЯ'

Охота

Места

выделки

орудий

Примитив-

нейшая

ступень

культуры

Это дает повод отдельным авторам совершенно произвольно выде-

лять какую-то особую древнейшую алитическую (докаменную) „деревян-

ную" или даже „костяную" (Брейль)

1

культуру человека.

Другие особенное значение придают находкам в Латейнерберге,

в Богемии, где кости этрусского носорога, махайрода, слона трогонтерия

со следами действия огня будто бы являются доказательством охотничьей

деятельности человека в эпоху, в которую еще не существовало офор-

мившихся каменных орудий.

Следует полагать, что в течение шелльской эпохи, особенно в ран-

нюю ее пору, люди еще не были настоящими охотниками. Они, очевидно,

тогда, на ступени питекантропа, живя полустадными группами, могли

лишь начинать освоение этого вида хозяйственной деятельности в сколько-

нибудь крупном масштабе. Во всяком случае, охота человека на больших

животных могла иметь в ту эпоху лишь более или менее случайный

характер. Кости гиппопотамов, слонов, носорогов и т. п., которые

составляют очень обычную находку в древних речных наносах и иногда

попадаются совместно с шелльскими ручными рубилами, никогда,

насколько известно, не имеют признаков, например, намеренного рас-

калывания для добывания мозга, как это делал первобытный охотник

во все времена.

Шелльский человек очень охотно посещал отмели рек, где он нахо-

дил материал для своих орудий в виде речных голышей, среди которых

нетрудно было подыскать для изготовления орудий наиболее пригодные

по форме и размерам. Берега, особенно изобиловавшие подобным

материалом, посещались им часто, на что указывает значительное число

находимых здесь рубил и отщепов, хотя в ту эпоху они не образуют

больших скоплений, а более или менее рассеяны в толще наносов.

Однако иногда, как в Шалоссе, на юге Франции, и в окрестностях

Сент-Ашёля на Сомме, некоторые находки указывают на существо-

вание как бы небольших мастерских, где шелльский человек занимался

обработкой кремневого материала. Очевидно, здесь он мог находить

и пищу в виде речных ракушек и т. д. Возможно, что рыбу он еще не

употреблял в пищу.

Известно, что шелльские рубила всегда изготовлялись из местных

пород камня; отсюда следует, что человек в ту пору не совершал боль-

ших передвижений, придерживаясь местностей, где можно было в при-

роде добыть то, что нужно было для его существования. Жил он,

вероятно, главным образом на более возвышенных местах, на плато,

в рощах, изобиловавших плодовыми деревьями, откуда периодически

спускался к реке. Нужно сказать, что ручные рубила довольно часто

встречаются на таких возвышенных пунктах, господствующих над реч-

ными долинами.

В отношении шелльской эпохи трудно говорить о сколько-нибудь

сложной хозяйственной деятельности, поскольку это выходило бы за

пределы того, что находил человек в окружающей природе для удовле-

творения своих насущных нужд. Потребности его были еще слишком

просты, и он не затрачивал усилий на переработку того, что добывал

для себя из природы непосредственно. Правда, он обладал уже суще-

ственным приобретением человеческой культуры — орудиями труда.

1

Такую по существу совершенно не имеющую опоры в фактическом материале,

ничем не оправдываемую идею, сводящуюся к тому, что будто бы еще у предка

человека, как и у самого древнейшего человека, „индустрия" кости играла даже

большую роль, чем „индустрия" камня, Брейль развивает, например, в статье

в „Antiquity", 1938, стр. 56.

ПЕРВОБЫТНОЕ СТАДО 127

Значение этого факта с исторической точки зрения нельзя преуменьшать,

поскольку в изделиях шелльского времени, в особенности в ручных руби-

лах с их постоянно повторяющейся характерной формой, заложена уже

определенная целесообразность, связанная с умением использования

такого рода материала, как камень. Роль рубил в первобытном челове-.

ческом обществе была, несомненно, чрезвычайно велика.

Выше уже отмечалось значение ручного рубила на ступени перво-

бытного собирательства и охоты в ее еще зачаточных формах, на которой

находились первые, едва оформившиеся человеческие общества. Это время

Энгельс определяет как детство человеческого рода, предшествовавшее

возникновению организованной, продуктивной охоты, — то, что, есте-

ственно, нельзя наблюдать ни у одной из примитивных охотничьих народ-

ностей близкого к нам времени, но что следует признать для отдаленного

прошлого, если стоять на точке зрения происхождения человека из цар-

ства животных.

Как уже отмечалось, шелльское ручное рубило, которое можно рас- Усложнение

сматривать как наиболее характерный тип орудия этой ранней эпохи, не

появляется сразу в законченной форме. Древнейшие рубила представляют

просто валун, приостренный на конце двумя-тремя сколами. В выше-

лежащих горизонтах наносов такое орудие приобретает более правиль-

ную и более законченную форму.

На основании подобных наблюдений можно, видимо, наметить три

ступени, которые проходило это характерное орудие в процессе своего

усложнения в течение периода, называемого шелльской эпохой.

В древнейшее время ручные рубила, появляясь впервые в слоях

очень ранних постплиоценовых наносов, имеют наиболее грубый, неза-

конченный вид. Последующая пора, по имеющимся данным, характери-

зуется очень грубыми рубилами, преимущественно вытянутой формы,

с очень массивным основанием, сохраняющим большей частью корку

валуна, из которого рубило было изготовлено. Наконец, поздний шелль

дает уже лучшие и целиком обработанные рубила, среди которых

преобладает остроминдалевидный тип орудия наряду с овальным

и даже дисковидным, хотя и в позднюю пору шелльской эпохи они

сохраняют массивность, грубую обивку сколами и неровные, притуплён-

ные края.

Если нет возможности яснее представить изменения в условиях

жизни шелльского человека, скрытые за совершенствованием форм

ручного рубила, то сам этот факт делает очевидным, что измене-

ния в условиях существования первобытного человеческого стада

все же в какой-то степени имели место в течение тех огромных

периодов времени, которые следует предполагать для шелльской

эпохи. Некоторое приблизительное представление о масштабах этих

промежутков времени можно получить, например, из наблюдений

над нередко очень мощной толщей наносов, содержащих остатки

так называемых дошелльской и шелльской эпох, которые соответствуют

периоду первоначального формирования многих долин больших рек

Западной Европы.

Шелльское рубило следует рассматривать как орудие, служившее

прежде всего для обработки дерева с целью изготовления простейшего

оружия —• дубины и т. п.; затем оно широко использовалось и непосред-

ственно в процессе добывания пищи, заменяя, в условиях складывав-

шегося человеческого общества и зарождавшейся техники обработки

камня, случайный камень, которым мог пользоваться еще предок чело-

века. Таким образом, очевидно, что усложнение хозяйственной деятель-

128

ГЛАВА ВТОРАЯ'

Чрезвычай-

ная дли-

тельность

шелльской

эпохи

Шеллец —

обществен-

ный человек,

хотя и

самый

.примитив-

ный

ности должно было сыграть большую роль в истории первобытного

общества на этой древнейшей его ступени. Чем позже, тем все

в больших размерах растущая потребность в мясе, по крайней мере

к концу шелльского времени, делает и охоту (в каких именно фор-

мах — пока неизвестно) одним из весьма важных источников суще-

ствования человека. Без этого, нужно думать, не мог бы быть завер-

шен и самый процесс очеловечения, проходивший в течение древнего

палеолита.

Учитывая несовершенство вооружения и слабую организованность

первобытного коллектива, нельзя не видеть в этом несоответствии

растущих потребностей и имеющихся средств их удовлетворения харак-

терного состояния неустойчивости, сопровождавшего человеческое обще-

ство до момента возникновения новых, более сложных и совершенных

средств охоты, появление которых отмечает следующую ступень обще-

ственного развития, так называемую эпоху среднего палеолита. Во

всяком случае, чрезвычайная продолжительность шелльского времени,

которое, по мнению большинства ученых, исчисляется сотнями тысяч

лет, говорит об исключительно низком уровне развития производитель-

ных сил в этот древнейший период человеческой истории и о крайне

медленном процессе их накопления.

Костные остатки древнейшего человека (питекантропа — шелльца),

равно как и дошедшие до нас грубые орудия, продукты его труда, —

это те единственные прямые источники, на которых можно основывать

данные в отношении начальной эпохи человеческой истории. Если эти

источники сами по себе еще не дают возможности ответить на ряд

весьма существенных вопросов, касающихся общественного бытия шелль-

ских людей, их культурного уклада, присущих им форм сознания, мышле-

ния, речи и т. п., — все же указанные вещественные находки являются

исключительно ярким, притом вполне документальным фактическим

основанием для суждения о столь далеком и неясном этапе истории

человеческого общества. В какой-то мере имеется возможность расширить

рамки наших представлений, если смотреть на полустадное примитивное

общество шелльцев как на определенное, вполне закономерное звено

в истории общественного человека, едва отошедшего от животного

состояния.

Учитывая раздробленность, стадную замкнутость первичных обще-

ственных образований, их весьма неустойчивый, более или менее бродя-

чий образ жизни, при котором случайности существования играли, оче-

видно, еще исключительно большую роль, — нельзя представить себе,

чтобы процесс очеловечения в подобных условиях шел всюду в одном

и том же темпе, равно как и в совершенно тождественных формах.

Отсюда естественно предполагать довольно значительную первоначаль-

ную вариантность самого физического типа человека, как прямой резуль-

тат развития в разобщенных, часто весьма изолированных полустадных

ячейках.

На заре человеческой истории, на ступени питекантропа, очевидно,

значительную роль должен был еще играть естественный отбор. „В ходе

эволюции человека изменялись не только анатомические особенности

людей, менялась роль самих факторов эволюции. Отбор создавал формы,

которые обладали способностью объединяться в производственные кол-

лективы и тем самым уходить от власти отбора"

1

Я• Я- Рогинский, Новые теории происхождения человека, Стенограмма публ.

лекции, М., 1948, стр. 30.