Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Редуцированный

кожно-мускульный мешок

71

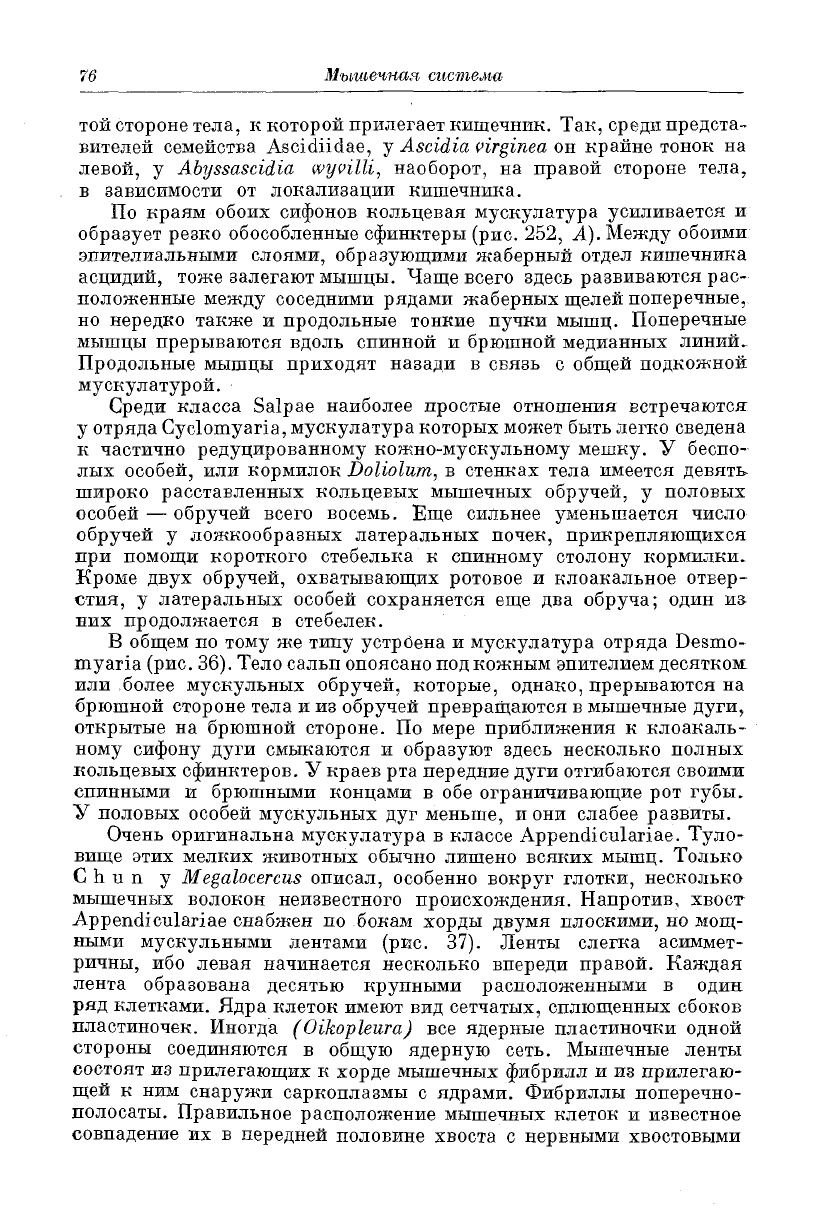

У Ophiuridea (рис. 34) подкожная мускулатура совсем

отсут-

ствует.

Межпозвонковые мышцы имеются в числе

двух

пар — ораль-

Рис.

34.

Схема мускулатуры морских звезд

и

офиур.

А —

мускулатура

в

диске звезды

и в

начальной части одного

из

лучей;

В —

пара амбулакральных

и

пара адамбулакральных

пластинок

в

поперечном разрезе.

1—порошица;

2 —

осевой орган;

3, и 4 —

дорзальные

и

дорзо-ла-

теральные мышцы; 5—-амбулакральные пластинки;

6 —

адамбула-

кральные пластинки;

7 —

мышцы, связующие амбулакральные

пла-

стинки*;

8 —

мускулы между амбулакральными

и

адамбулакральными

пластинками;

9 и 10 —

мышцы между двумя амбулакральными

пла-

стинками

одной пары.

С

и D —

мышцы офиуры

в

одном

из

лучей

и на

поперечном

разрезе через

луч.

1

—

позвонки;

2 —

мышцы. (Оригинал.)

ной

и аборальной. Кроме того развита довольно сложная система

мышц,

заведующих движением околоротовых пластинок и углов рта.

12

Мышечная

система

У Echinoidea Regularia подкожная

мускулатура,

в связи с раз-

витием сплошного панцыря,

отсутствует.

Единственная имеющаяся

у ежей

мускулатура

— это мышцы

между

отдельными пластинками

аристотелева фонаря (рис. 195). Эти мышцы очень многочисленны

и

имеют вид строго локализованных и резко ограниченных пучков.

Следует

отметить, что, в противоположность

мускулатуре

самого

тела, мышцы игол и педицеллярий у ежей развиты очень хорошо.

4

В

it-

Рис.

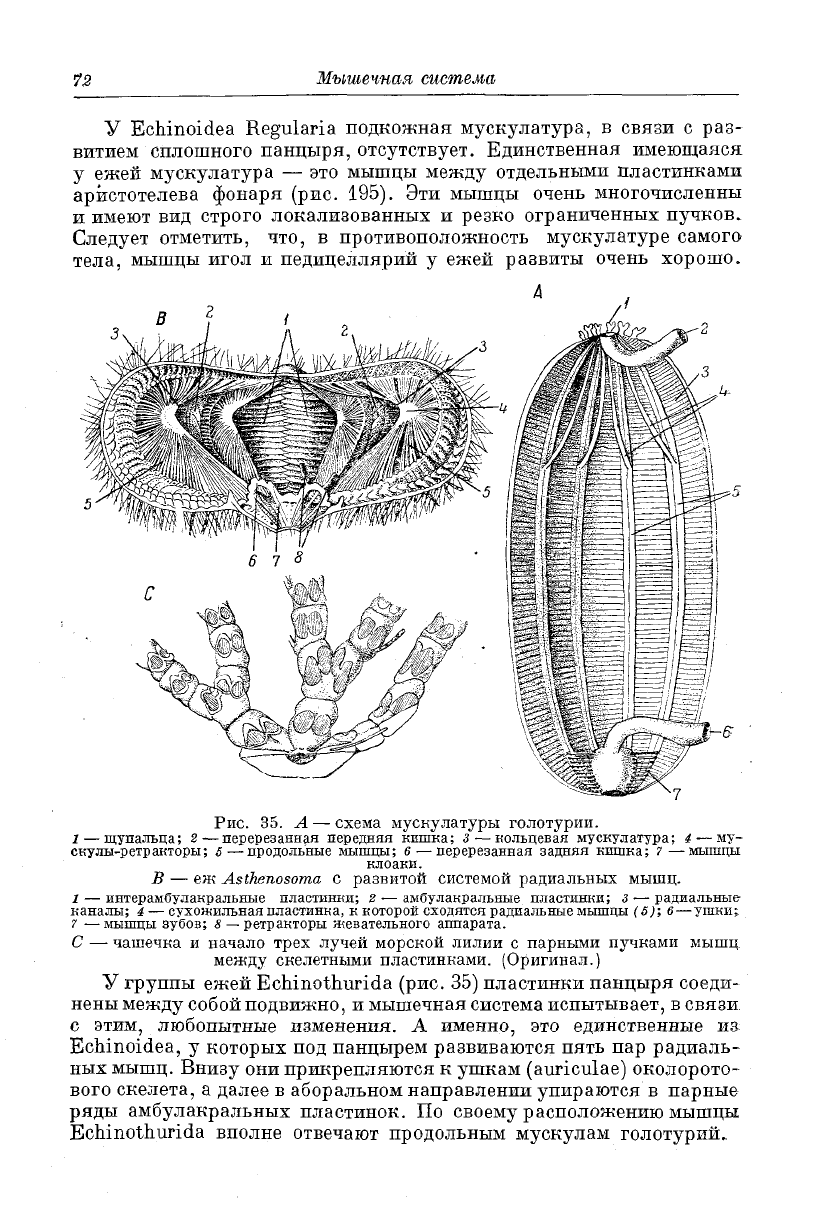

35. А — схема мускулатуры голотурии.

1

— щупальца; 2 — перерезанная передняя кишка; 3-—кольцевая

мускулатура;

4 — му-

скулы-ретракторы; s—-продольные мышцы; 6 — перерезанная задняя кишка; 7— мышцы

клоаки.

В

— еж

Asthenosoma

с

развитой системой радиальных мышц.

1

— интерамбулакральные пластинки; 2 •— амбулакральные пластинки; з •— радиальные

каналы;

4 — сухожильная

пластинка,

к которой сходятся радиальные мышцы (5); в—ушки;

7

—мышцы зубов; 8 — ретракторы жевательного аппарата.

С

—

чашечка

и

начало

трех

лучей

морской лилии

с

парными пучками мышц

между

скелетными пластинками. (Оригинал.)

У группы ежей Echinothurida (рис. 35) пластинки панцыря соеди-

нены

между

собой

подвижно,

и мышечная система испытывает, в связи

с этим, любопытные изменения. А именно, это единственные иа

Echinoidea, у которых под панцырем развиваются пять пар радиаль-

ных

мышц.

Внизу они прикрепляются к ушкам (auriculae) околорото-

вого скелета, а далее в аборальном направлении упираются в парные

ряды амбулакральных пластинок. По своему расположению мышцы

Echinothurida

вполне отвечают продольным мускулам голотурий.

PedyifupoeaHHbiu

кожно-мускульный

мешок

73

Сидячий

образ жизни Grinoidea препятствует развитию кожной,

мускулатуры, так что у морских лилий присутствует лишь местная-

мускулатура

(в

лучах,

на ветвях и пиннулах,

между

члениками

стебелька). В отношении характера связи

между

элементами скелета

у Grinoidea имеется ряд переходов от неподвижного срастания

двух

соседних пластинок до подвижного сочленения их при помощи

мышц.

В случаях срастания пластинки физически неразделимы, но

разделяются при обработке едким кали. Шов

между

пластинками

может становиться более выраженным. Отсюда мы переходим к не-

посредственному

сочленению, когда на сочленовной поверхности:

появляются вдавления, или фасетки, для связки и для

двух

мышц,

соединяющих пластинки. На одном краю сочленовной по-

верхности заметна вырезка, в которой помещается нерв, иннервирую-

щий

межпластинковые мышцы. Так дело обстоит с радиальными ж

брахиальными пластинками у

Rhizocrinjis

и др. Наконец в радиаль-

ных и брахиальных пластинках большинства лилий сочленовные-

фасетки

становятся яснее, а краевая вырезка для нерва так глубока

внедряется в пластинку, что нерв проходит уже внутри пластинок г

пластинки

оказываются пронизанными нервом, иннервирующим их

мускулатуру.

В пластинках лучей и их ветвей обе мышечные фа-

сетки приближены к оральному краю пластинок,

тогда

как фа-

сетка межпластинковой связки занимает аборальное положение„

Таким

образом пригибание лучей ко рту производится активно, при

помощи

мышц, а отгибание их — пассивно, при посредстве эласти-

ческого лигамента (рис. 35).

Общее

об иглокожих. В общем мускульная система иглокожих

устроена крайне просто. Гистологически она состоит целиком из-

гладких мышц. В морфологическом отношении

мускулатура

Echino-

dermata осталась на стадии кожно-мускульного мешка. Типично

этот мешок более (Grinoidea, Echinoidea, Ophiuridea) или менее

(Asteroidea) редуцирован. У Holothurioidea, которые наиболее давно

вернулись к свободному образу жизни, кожно-мускульный мешок^

вероятно вторично, приобретает более сильное развитие. Заменив-

шие

кожную

мускулатуру

мышцы скелетных пластин (главным

образом межпозвонковые) отличаются в общем слабой степенью*

дифференцировки

и в этом отношении далеко

уступают

скелетным

мышцам членистоногих. В некоторых отношениях

мускулатура

ЕсЫ-

nodermata устроена проще таковой червей.

ТИП

ХОРДОВЫХ

(Chordata)

(Локализованная

мышечная система)

Приводимые нами ниже данные о

мускулатуре

Chordata плохо

вяжутся с представлением о локализованной мышечной системе.

Это верно, однако, лишь до тех пор, пока мы имеем дело с низшими

хордовыми. У высших

хордовых

(Vertebrata), составляющих главную*

Мышечная

система

труппу в данном типе, но выходящих за рамки нашего курса,

муску-

латура

имеет все основания называться локализованной.

Подтип

первичнохордовых

(Hemiehorda)

Единственный

класс этого подтипа, Enteropneusta, обладает

весьма примитивным строением мускулатуры. Червеобразное тело

этих животных обладает типичным кожно-мускулъным мешком из

наружных кольцевых и более глубоких продольных волокон. Вся

мускулатура

гладкая.

В хоботке к этой

мускулатуре

присоединяются еще дорзо-вент-

ральные мышцы, залегающие в брюшной медианной септе, которая

натянута

между

брюшной стенкой хоботка и его внутренним ком-

плексом органов (нотохорд и др.). На обоих сторонах септы залегает

по

тонкому слою дорзо-вентральных мышц. В воротничке, соответ-

ственно залеганию в нем глотки, кольцевые и продольные мышцы

имеют более сложное расположение, а кроме того, имеются еще

радиальные

тонкие

мышечные пучки, связывающие стенку тела со стен-

ками

глотки. Радиальные мышцы развиты и в туловище. Продольная

мускулатура

туловища не сплошная, но прерывается вдоль четырех

продольных линий: медианные линии брюшной и спинной сторон и

две линии, совпадающие по положению с рядами половых отверстий.

Таким

образом получается четыре продольных мышечных ленты:

две дорзальных и две латеро-вентральных.

Кроме

общей

мускулатуры

имеется специальная мышечная си-

стема отдельных органов. Отметим среди относящихся сюда мышц

жольцевую

мускулатуру

сердечного мешка.

Подтип

оболочников

(Tunicata)

Несмотря

на сидячий образ жизни, класс асцидий

(Ascidiae)

•обладает подкожной мускулатурой, ибо одеъающая тело целлю-

.лезная

туника достаточно податлива и тело большинства асцидий

«охраняет способность сокращаться. Асцидий обладают кожно-му-

скульным

мешком

(рис.

252). У крупных Monascidiae мешок состоит из

ясных

двух

слоев, кольцевого и продольного. При этом относительное

положение обоих слоев варьирует. В одних

случаях

(Dendrodoa,

<Cynthia)

наружным слоем является кольцевой, в

других

(done,

Phallusia)

— продольный. У части асцидий мышцы утрачивают пра-

вильность расположения и образуют под кожей сеть в разных напра-

влениях перекрещивающихся мышечных волокон. Наконец у отдель-

ных представителей один из слоев может редуцироваться до полного

исчезновения,

так что остаются только продольные

(Amaroecium)

или

только кольцевые (большинство видов

Colella)

мышцы. Иногда,

наоборот, происходит дальнейшее усложнение кожномускульного

мешка.

Мешок делается трехслойным, путем вставки нового слоя про-

дольных

(Polycarpa)

или кольцевых мышц. Кольцевые мышцы обра-

дуют

большей частью

сплошной

слой,

тогда

как продольные обнаружи-

вают нередко известную локализацию. Так, у

Clavellina

(рис.

252, В)

Локализованная

мышечная система

75

они,

особенно кзади, сходятся

в

две широкие боковые ленты,

у

Cyn-

thia

discrepans

продольные мышцы прерываются

на

брюшной

сто-

" %

7 ю е

Я ШШШ

¥ ШИШ 5

\

ш

1

In

л

1

!|

S

1

л

1

[

г

•

JJ

|\\

1

1

II

Jj

\

11

12 10 6

2

3

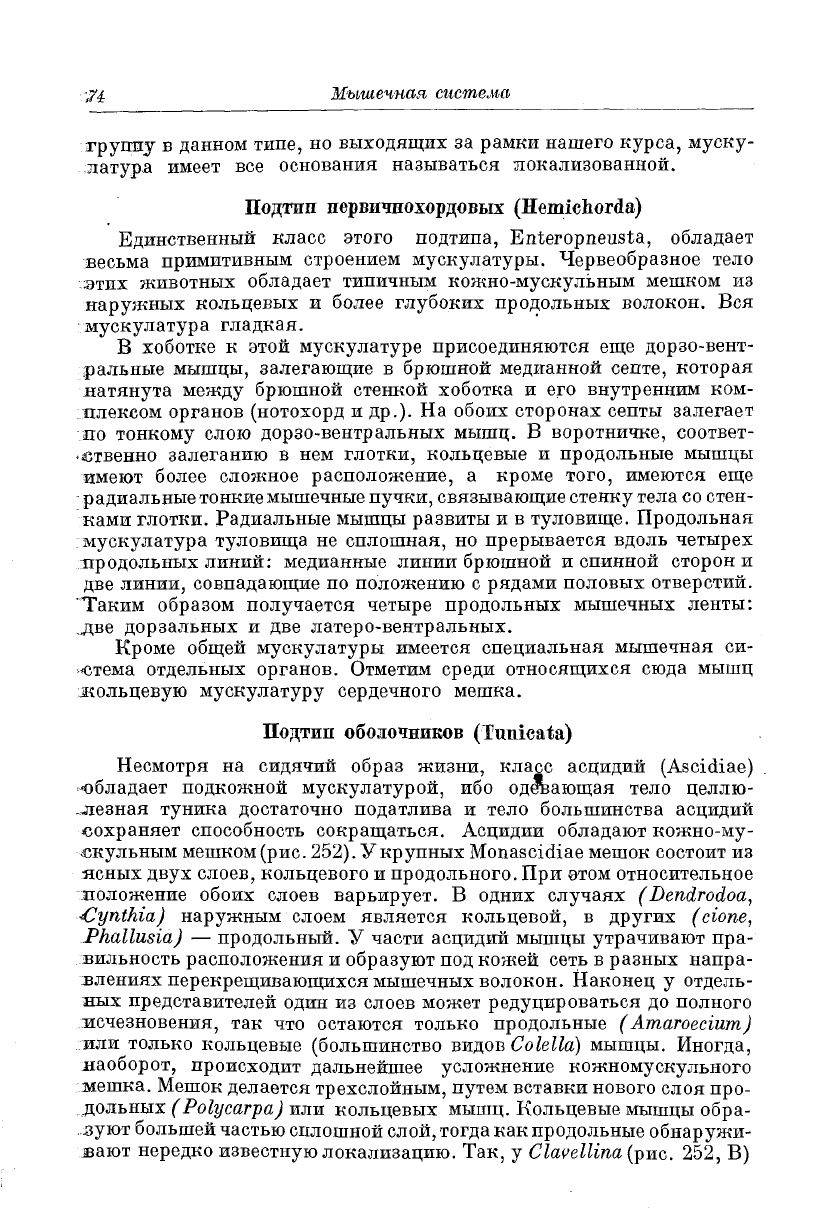

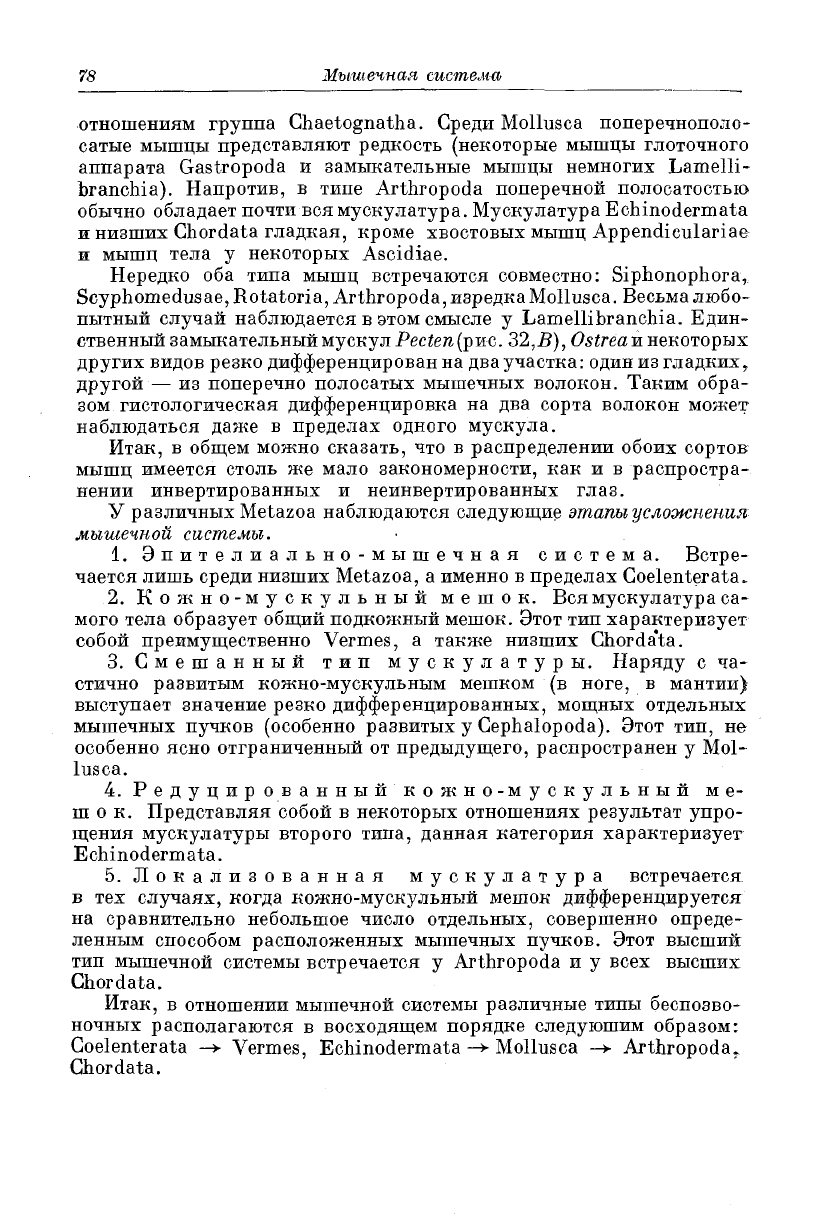

Рис.

36.

Мышечная система Desmomyaria;

вверху—Sal-

pa

fusiformis

(одиночйая форма); посередине

Rittersiella

amboinensis;

внизу

—

lasts

zonaria,

верхний и'средний

—

сбоку, нижний

—

со спины.

/—IX

—мышцы туловища.

1—4

—

мышцы ротового сифона;

5

—

мозг;

6

—

эндостиль;

7

—

жаберная перегородка;

8

—

клоакальные мышцы;

9

—

клоака;

10

—

столон;

11

—

кишечник; 12

—

сердце;

13 —

эмб-

рионы

(из

Кюкенталя).

роне.

Особенно любопытно асимметричное развитие кожно-мускуль-

ного мешка

у

некоторых асцидий. Мешок гораздо слабее развит

на

Мышечная

система

той стороне тела, к которой прилегает

кишечник.

Так, среди предста-

вителей семейства

Ascidiidae,

у

Ascidia

virginea

он крайне тонок на

левой, у

Abyssascidia

wyvilli,

наоборот, на правой стороне тела,

в

зависимости от локализации кишечника.

По

краям обоих сифонов кольцевая

мускулатура

усиливается и

образует резко обособленные сфинктеры (рис. 252, А). Между обоими

эпителиальными

слоями, образующими жаберный отдел кишечника

асцидий,

тоже залегают

мышцы.

Чаще всего здесь развиваются рас-

положенные

между

соседними рядами жаберных щелей поперечные,

но

нередко также и продольные тонкие пучки мышц. Поперечные

мышцы

прерываются вдоль спинной и брюшной медианных линий.

Продольные мышцы приходят назади в связь с общей подкожной

мускулатурой.

Среди класса Salpae наиболее простые отношения встречаются

у отряда Gyclomyaria,

мускулатура

которых может быть легко сведена

к

частично редуцированному кожно-мускульному мешку. У беспо-

лых особей, или кормилок

Doliolum,

в стенках тела имеется девять

широко

расставленных кольцевых мышечных обручей, у половых

особей — обручей всего восемь. Еще сильнее уменьшается число

обручей у ложкообразных латеральных почек, прикрепляющихся

при

помощи короткого стебелька к спинному столону кормилки.

Кроме

двух

обручей, охватывающих ротовое и клоакальное отвер-

стия,

у латеральных особей сохраняется еще два обруча; один иа

них продолжается в стебелек.

В общем по тому же типу устрбена и

мускулатура

отряда Desmo-

myaria (рис. 36). Тело сальп

опоясано

под кожным эпителием десятком

или

более мускульных обручей, которые, однако, прерываются на

брюшной стороне тела и из обручей превращаются в мышечные

дуги,

открытые на брюшной стороне. По мере приближения к клоакаль-

ному сифону

дуги

смыкаются и образуют здесь несколько полных

кольцевых сфинктеров. У краев рта передние

дуги

отгибаются своими

спинными

и брюшными концами в обе ограничивающие рот

губы.

У половых особей мускульных дуг меньше, и они слабее развиты.

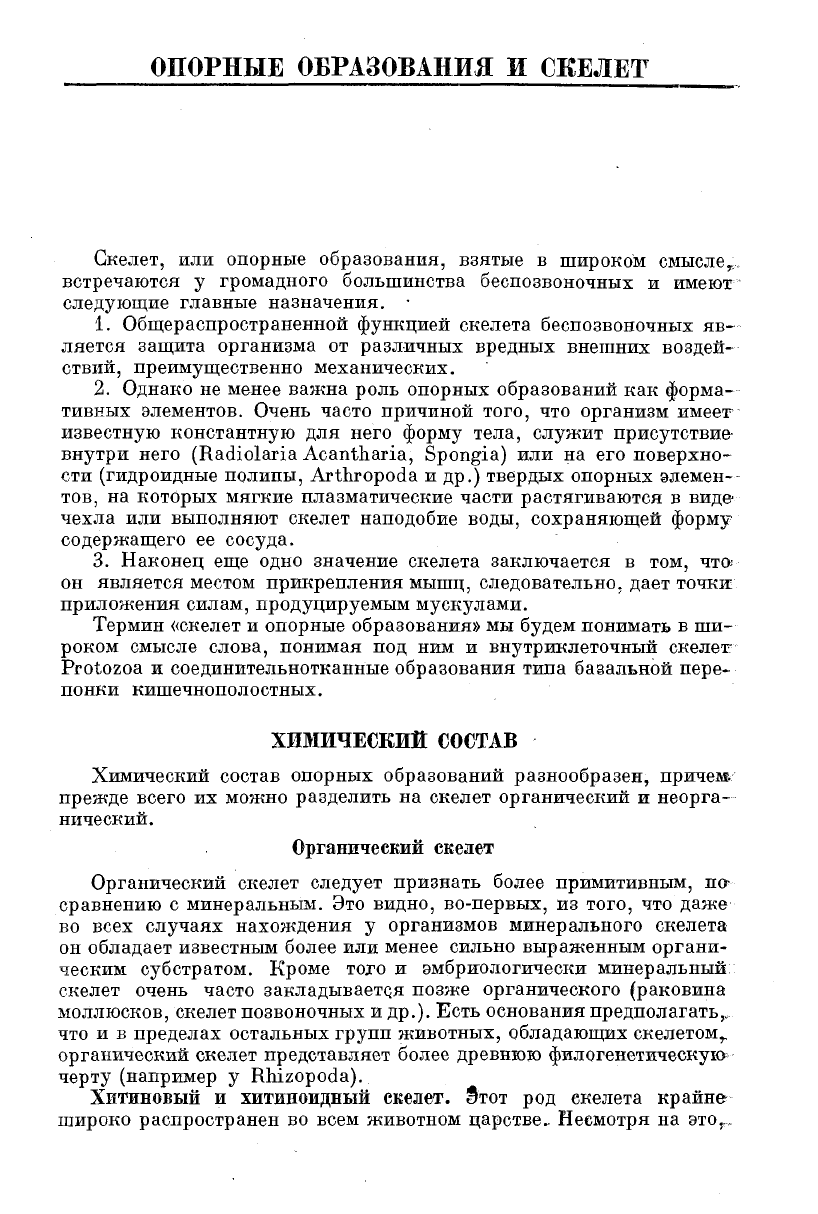

Очень оригинальна мускулатз'ра в классе Appendiculariae. Туло-

вище этих мелких животных обычно лишено всяких мышц. Только

Chun

у

Megalocercus

описал, особенно вокруг глотки, несколько

мышечных волокон неизвестного происхождения. Напротив,

хвост

Appendiculariae снабжен по бокам хорды двумя плоскими, но мощ-

ными

мускульными лентами (рис. 37). Ленты слегка асиммет-

ричны,

ибо левая начинается несколько впереди правой. Каждая

лента образована десятью крупными расположенными в один

ряд клетками. Ядра клеток имеют вид сетчатых, сплющенных сбоков

пластиночек. Иногда

(Oikopleura)

все ядерные пластиночки одной

стороны соединяются в общую ядерную сеть. Мышечные ленты

состоят из прилегающих к

хорде

мышечных фибрилл и из прилегаю-

щей

к ним снаружи саркоплазмы с ядрами. Фибриллы поперечно-

полосаты. Правильное расположение мышечных клеток и известное

совпадение их в передней половине

хвоста

с нервными хвостовыми

Мышечная

система хордовых

77

\\

Рис.

37. Мускулатура хвоста

Appendiculariae. Справа—F

Fritillaria, pellucida,

хвост

с боковой стороны. Окай-

мляющий хвост плавник

опущен.

В

хвосте видны

мелкие круглые ядра

хор-

ды

и

крупные решетчатые

ядра мускульных клеток.

Слева

—

Oikopleura

longi-

cauda,

участок хвоста

с

раз-

ветвленной ядерной сетью,

без обособления отдельных

ядер

(по 3 е л и г е р у).

ганглиями заставляли в прежнее время говорить о сегментации

хвоста,

сходной с метамерией

Vertebrata.

Однако двуклеточные

«сегменты»

хвоста

Appendicu-

lariae не имеют ничего общего

по

своему происхождению с

настоящими сегментами по-

звоночных. Мускулатур

а

хво-

ста есть совершенно ориги-

нальное образование аппен-

дикулярий.

Общее

о низших

Cborda-

ta. Принимая во внимание

лишь низших

Gh

or data, мож-

но

сказать, что основой их

мускулатуры

является об-

щий

кожно-мускульный ме-

шок,'который у плавающих

<£орм подвергается частич-

ной

(Salpae) или полной

{Appendiculariae)

редукции.

В последнем

случае

мешок

заменяется своеобразной, со-

стоящей из очень малого

числа клеток и развитой

лишь на протяжении одного

участка тела (хвоста)

муску-

латурой. Пучковое распре-

деление мышц, столь ха-

рактерное для высших Chor-

data, здесь еще слабо вы-

ражено.

ОБЩИЕ

СООБРАЖЕНИЯ О МУСКУЛАТУРЕ

METAZOA

1. Гладкая и поперечнополосатая

мускулатура.

Не говоря о тонкой

структуре

мышц,

мы лишь вкратце остановимся на распределе-

нии

обоих вышеназванных типов

мускулатуры

среди

беспозвоночных. Это распределение является крайне

беспорядочным. Поперечнополосатые мышцы встреча-

ются у беспозвоночных реже, чем гладкие, но уже на-

чиная

с низших типов Metazoa. Так, по

М

о s е г, часть

мышечных волокон Siphonophora поперечно исчер-

чена, такие же сведения имеются и о кольцевом му-

•скуле зонтика Scyphomedusae.

Среди червей поперечнополосатой мускулатурой обладают Kinor-

byncha и Rotatoria, а также загадочная по своим родственным

78

Мышечная

система

отношениям

группа Chaetognatha. Среди Mollusca поперечнополо-

сатые мышцы представляют редкость (некоторые мышцы глоточного

аппарата Gastropoda и замыкательные мышцы немногих Lamelli-

branchia).

Напротив, в типе Arthropoda поперечной полосатостью

обычно обладает почти вся

мускулатур

а. Мускулатура Echinodermata

и

низших Chordata гладкая, кроме хвостовых мышц Appendieulariae

и

мышц тела у некоторых

Ascidiae.

Нередко оба типа мышц встречаются совместно: Siphonophora,

Scyphomedusae,Rotatoria, Arthropoda, изредка Mollusca. Весьма любо-

пытный

случай наблюдается в этом смысле у Lamellibranchia. Един-

ственный

замыкательный мускул

Pecten

(рис.

32,В),

Ostrea

и некоторых

других

видов резко дифференцирован на два участка: один из гладких,

другой

— из поперечно полосатых мышечных волокон. Таким обра-

зом гистологическая дифференцировка на два сорта волокон может

наблюдаться

даже

в пределах одного мускула.

Итак,

в общем можно сказать, что в распределении обоих сортов

мышц

имеется столь же мало закономерности, как и в распростра-

нении

инвертированных и неинвертированных глаз.

У различных Metazoa наблюдаются следующие

этапы

усложнения

мышечной

системы.

1. Эпителиально-мышечная система. Встре-

чается лишь среди низших Metazoa, а именно в пределах Coelenterata.

2. Кожно-мускульный мешок. Вся

мускулатура

са-

мого тела образует общий подкожный мешок. Этот тип характеризует

собой преимущественно

Vermes,

а также низших Chorda'ta.

3. Смешанный тип мускулатуры. Наряду с ча-

стично развитым кожно-мускульным мешком (в ноге, в мантии)

выступает значение резко дифференцированных, мощных отдельных

мышечных пучков (особенно развитых у Cephalopoda). Этот тип, не

особенно

ясно отграниченный от предыдущего, распространен у Mol-

lusca.

4. Редуцированныйкожно-мускульный ме-

шок.

Представляя собой в некоторых отношениях

результат

упро-

щения

мускулатуры второго типа, данная категория характеризует

Echinodermata.

5. Локализованная

мускулатура

встречается

в

тех

случаях,

когда кожно-мускульный мешок дифференцируется

на

сравнительно небольшое число отдельных, совершенно опреде-

ленным

способом расположенных мышечных пучков. Этот высший

тип

мышечной системы встречается у Arthropoda и у

всех

высших

Chordata.

Итак,

в отношении мышечной системы различные типы беспозво-

ночных располагаются в восходящем порядке следующим образом:

Coelenterata ->

Vermes,

Echinodermata —> Mollusca —*• Arthropoda»

Chordata.

ОПОРНЫЕ

ОБРАЗОВАНИЯ И

СКЕЛЕТ

Скелет, или опорные образования, взятые в широком смысле,.;

встречаются у громадного большинства беспозвоночных и имеют

следующие главные назначения. •

1. Общераспространенной функцией скелета беспозвоночных яв-

ляется защита организма от различных вредных внешних воздей-

ствий,

преимущественно механических.

2. Однако не менее важна роль опорных образований как форма-

тивных элементов. Очень часто причиной того, что организм имеег

известную константную для него форму тела, служит присутствие-

внутри него (Radiolaria Acantharia, Spongia) или на его поверхно-

сти (гидроидные полипы, Arthropoda и др.)

твердых

опорных элемен-

тов, на которых мягкие плазматические части растягиваются в виде-

чехла

или выполняют скелет наподобие воды, сохраняющей форму

содержащего ее

сосуда.

3. Наконец еще одно значение скелета заключается в том, что;

он

является местом прикрепления мышц, следовательно,

дает

точки:

приложения

силам, продуцируемым мускулами.

Термин

«скелет

и опорные образования» мы

будем

понимать в ши-

роком

смысле слова, понимая под ним и внутриклеточный скелет-

Protozoa

и соединительнотканные образования типа базальной пере-

понки

кишечнополостных.

ХИМИЧЕСКИЙ

СОСТАВ

Химический состав опорных образований разнообразен, причем-

прежде всего их можно разделить на скелет органический и неорга-

нический.

Органический

скелет

Органический скелет

следует

признать более примитивным, по-

сравнению с минеральным. Это видно, во-первых, из того, что

даже

во

всех

случаях

нахождения у организмов минерального скелета

он

обладает известным более или менее сильно выраженным органи-

ческим субстратом. Кроме того и эмбриологически минеральный

скелет очень часто закладывается позже органического (раковина

моллюсков, скелет позвоночных и др.). Есть основания предполагать,»

что и в пределах остальных групп животных, обладающих скелетом

г

органический

скелет представляет более древнюю филогенетическую»

черту

(например у Rhizopoda).

Хитиновый и

хитиноидный

скелет.

Этот

род екелета крайне

широко

распространен во всем животном царстве.. Несмотря на это,,-

SO

Опорные образования

и

скелет

с химической стороны исследование многих хитиноидных скелетов

находится еще в зачаточном состоянии.

Лучше

всего известны свой-

ства типичного хитина членистоногих, с которого поэтому и удобнее

начинать

описание.

Хитиновый скелет. Хитин представляет собой в тонком

слое бесцветное, в более толстых слоях желтоватое или буроватое

вещество, продукт деятельности эктодермы. Хитиновый скелет оде-

вает тело снаружи, а также выстилает различные впячивания экто-

дермы, как то переднюю и заднюю

кишки,

протоки желез и т. п.

Наиболее яркое химическое свойство хитина — его упорная со-

противляемость различным растворителям. Длительное кипячение

хитина с концентрированными едкими щелочами не вызывает в нем

изменений.

Органические кислоты тоже на него не

действуют,

а из

минеральных только концентрированные серная и соляная кислоты

растворяют хитин на

холоду,

причем он переходит в раствор, не

изменяясь,

и может быть осажден в чистом виде водой. Только нагре-

вание с кислотами быстро разлагает хитин.

Состав хитина приблизительно таков: 47%

углерода,

6,5% водо-

рода и 6,5% азота.

Таким

образом, по терминологии Fiirth, хитин есть углеводо-

подобное азотсодержащее соединение.

Типичный

хитин имеет следующее распространение в животном

царстве. Им обладают в покровах все членистоногие. У моллюсков

хитин имеется всегда в

радуле

и челюстях, раковина же содержит

его в значительном количестве лишь у Cephalopoda и некоторых

Lamellibranchia. Из червей аннелиды обладают хитиновыми щетин-

ками,

а у пиявок и вся кутикула является хитиновой. Кроме того

хитин встречается в цистидах мшанок и в раковине

Lingula.

Наконец

среди кишечнополостных хитин широко распространен в оболочке

гидроидных полипов (Hydroidea). Вообще можно сказать, что хитин

|или

хитиноидные вещества составляют почти столь же широко

(распространенный

компонент скелета у беспозвоночных, как клет-

тчатка у растений. Интересно, что, по работам P. Schulze (1922),

разница

между

этими двумя веществами, характеризующими собой

царство животных и царство растений, не столь существенна, как

это

до сих пор принималось. Хитин, нормально окрашивающийся

иодом с серной кислотой в бурожелтый цвет, после сильного нагре-

вания

с едкой известью

дает

особое вещество,

хитозан;

хитозан

же при действии иода и серной кислоты или при прибавлении хлор-

цинкиода

дает

фиолетовое окрашивание, напоминающее реакцию

клетчатки. Schulze, отмечая это, считает, что именно хитозан

есть чистый хитин, освобожденный кипячением от разных примесей.

Действительно, и у растений не всякая клетчатка, а только клет-

чатка чистая

дает

цветовые реакции с хлорцинкиодом и иодом и

серной

кислотой. Таким образом, по Schulze, остается один

отличительный цветовой признак хитина от клетчатки: хитин под

влиянием

иода с серной кислотой

дает

всегда фиолетовое, а не синее

г(как

клетчатка) окрашивание.