Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Введение

шают бесконечное количество изменений органов, кажущееся воз-

можным a priori.

Во-вторых, наш взгляд именно потому и кажется для нас цен-

ным,

что он позволяет объяснить действительно имеющиеся налицо

примеры совпадения развития в различных группах организмов,

оставаясь на чисто материалистическом и дарвинистическом осно-

вании.

Совпадения происходят не потому, что группы эволюциони-

руют

параллельно, полифилетически происходя от разных предков,

но

развиваясь в одну сторону по каким-то особенным законам, а по

иной

более простой причине. Когда при одинаковых условиях суще-

ствования животные разного происхождения вырабатывают путем

адаптации органы одинакового физиологического значения, то не-

редко возникают конвергенции, ибо

сходство

материального суб-

страта ограничивает число путей формирования того или иного

типа органов.

Рассмотрим два-три частных примера конвергенции, показываю-

щих возникновение и значение этого явления. Так, интересно, что

совпадения

могут

получаться не только

между

однотипными объек-

тами, т. е., например, цельными организмами или их определенными

органами, но и

между

объектами разнородными. Очень показательна,

например,

конвергенция в строении солнечника

Acanthocystis

и кле-

ток хрусталика в

глазу

моллюска

Pecten.

В обоих случаях сравни-

ваемые клетки, из которых

Acanthocystis

представляет собой в то же

время цельный организм, обладают внутренним опорным скелетом.

В том и в

другом

случае

скелет состоит из центрозомы и отходящих

от нее плазматических лучей. У

Acanthocystis

эти лучи продолжаются

внутрь псевдоподий в виде их осевых нитей. У клеток хрусталика

лучи

доходят

до самой поверхности клетки в виде центрозомального

сияния.

В обоих случаях имеется одно физиологическое задание —>

упрочнение контуров клетки — и одинаковые средства для выпол-

нения

задания — центрозома. с ее атрибутами.

Другой крайне интересный случай детальной конвергенции

дает

совпадение в строении стрекательных капсул жгутиконосца

Polykri-

kos, так называемых стрекательных капсул в спорах Microsporidia,

«головного органа» паразитических жгутиконосцев Trichonymphidae

ш, наконец, аберрантных живчиков десятиногих раков. Мы находим

У четырех столь разнородных образований весьма сходные в цитоло-

гическом отношении приспособления, служащие для выбрасывания

или

выстреливания наружу части содержимого данного образования.

У

Polykrikos

в плазме возникают особые колбасовидные тельца,

книдобласты, исходным пунктом образования которых являются

Чентриоли. Каждый книдобласт путем сложных преобразований

превращается в полую хитиноидную стрекательную капсулу с вво-

роченной внутрь нее стрекательной нитью. У Trichonymphidae

передний конец тела снабжен торчащей вперед хитиноидной капсулой,

которая на конце замкнута при помощи крупной центрозомы. У осно-

вания

капсулы внутри тела животного имеется участок мелкозерни-

с

й

плазмы, которая может выбрасываться наружу через переднее

12

Введение

отверстие капсулы, которую называют головным органом. У живчи-

ков

Decapoda, по данным К о ль ц о в а (1907), задний конец спер-

мия

вздувается в хитиноидную капсулу, задняя стенка которой глу-

боко

вворачивается внутрь капсулы в виде узкой трубки; отверстие

трубки закрыто особой крышечкой. Гигроскопичное содержимое

капсулы может с силой выбрасываться наружу через ее заднее отвер-

стие, выворачивая при этом

трубку

капсулы

наружу.

Наконец

стрекательная капсула спор Microsporidia напоминает собой тако-

вую

Polykrikos,

способ же ее происхождения недостаточно выяснен..

Взятый нами пример показывает, что для возникновения далеко

идущих конвергенции не требуется

даже

большого

сходства

в физио-

логическом значении конвергирующих органов; нужно лишь совпа-

дение в механизме их действия. Так, стрекательные капсулы

Poly-

krikos

служат

для защиты

и

нападения;

хвостовая капсула раков имеет

существенное значение для оплодотворения яйца живчиком, вонзая

головку живчика в

яйцо;

отрекательная капсула спор Microsporidia

при

помощи своей полой «стрекательной» нити передает находяще-

гося внутри споры зародыша через стенку кишки хозяина в полость

его тела, т. е. осуществляет инфекцию (О s h i d a, 1937); на-

конец

головной орган Trichonymphidae имеет еще какое-то иное,

точно не выясненное назначение. Между тем все перечисленные обра-

зования

дают

картину ясной

конвергенции.

Мы

полагаем, что послед-

няя

зиждется, с одной стороны, на однородности субстрата,с другой—

на

сходстве

механизма действия сравниваемых образований. Суб-

страт, на фоне которого разыгрывается в данном

случае

конверген-

ция,

это — клетка с ее главными атрибутами, т.е. центрозомой

г

ядром и т. д. Механизм действия конвергирующих аппаратов заклю-

чает в себе момент выбрасывания части содержимого клетки с извест-

ной

силой

наружу,

вне зависимости от того, какую дальнейшую

роль играет это выбрасывание. Мало того, разложив механическое

действие конвергентных аппаратов на ряд моментов, можно обнару-

жить, что биологическое значение всего процесса и всего аппарата

падает на различные фазы его действия. В стрекательных капсулах

Polykrikos

наиболее важно выбрасывание содержимого капсулы

(так

называемой стрекательной .нити) в известную сторону,

тогда

как

все остальные части аппарата и все

изменения,

в нем происходя-

щие,

не имеют ровно никакого биологического значения. Во

«взрыве»

капсулы живчиков рака выбрасывание содержимого капсулы в одном

направлении

имеет лишь побочное значение,

тогда

как главным мо-

ментом является обратный толчок, получаемый остальной, передней

частью живчика и приводящий его головку в соприкосновение

с яйцевой клеткой. Наконец в спорах Microsporidia выбрасываемая

из

капсулы полая нить вонзается в стенку кишки хозяина, но

функционирует не как стрекательная нить, а как полая проводящая

трубка для заключенного в споре зародыша.

Нарисованная

картина достаточно ясно говорит о правильности

нашего суждения. Сходные результаты получаются и при сравнении

сильно

конвергентных органов зрения и органов свечения. Их кон-

Введение

13

зергенция

зависит, главным образом, от того, что оба рода органов

имеют дело со световыми лучами, хотя в одном

случае

орган служит

для восприятия световых лучей и сложной переработки получаемых

раздражений в центрах нервной системы,

тогда

как в органах све-

чения

процесс ограничивается простым отражением лучей света,

проекцией

их вне организма.

Понятие

аналогии следовало бы, подобно тому как это сделано

для гомологии, разбить на подчиненные категории. Однако, ввиду

малой разработанности этого вопроса, можно ограничиться лишь

.предварительным грубым делением.

Быть

может можно было бы прежде всего выделить понятие про-

стой

аналогии,

под которым разумеют возникновение у

двух

разных

животных групп

органов,

сходных

по

функции

и

по

общему характеру,

но

не обнаруживающих

между

собой каких-либо узко специальных

^черт

сходства.

Таковы, например, различного рода кожные жабры,'

возникающие

на самых различных местах тела у множества водных

животных и обладающие самой разнообразной формой. Все эти

органы мы считаем аналогичными, параллельными

между

собой, но

и

только. Продолжая рассматривать тот же пример, мы находим, что

жожные жабры имеют тенденцию к увеличению своей поверхности,

усиленно ветвясь и разрастаясь. Среди разных способов ветвления

очень часто Замечается такой, когда кожная жабра принимает пери-

стый вид, состоя из оси с двумя рядами боковых жаберных лепестков

•(у

некоторых Polychaeta, ктенидии и некоторые адаптивные жабры

моллюсков, жабры некоторых десятиногих раков, рыб). В таких

•случаях можно говорить о

конвергирующей

аналогии

и о

конвер-

гентно-аналогичных

органах.

Наконец

можно называть

конфлюэщией

и

конфлюэнтно-анало-

шчными

органами

такие органы, которые совпадают

друг

-с

другом

вплоть до мелочей строения, так что разница

между

ними

доказывается лишь способом их происхождения. Прекрасным

примером конфлюэнции

служат

трахеи Arachnoidea и насе-

комых. Сходство

между

ними распространяется

даже

на гисто-

логические детали, каково, например, наличие в обоих случаях

спиральной

хитиновой нити, поддерживающей стенки трахей. Почти

до неразличимости сходны также и мальпигиевы сосуды паукообраз-

ных и насекомых, которые, однако, различаются по способу происхо-

ждения (из эндодермы или из эктодермы) и по свойству экскретов

(гуанин или мочевая кислота).

Всякое изменение организации животных есть

результат

слож-

ного перекрещивания факторов, на которых базируются гомологии

ж

аналогии, а потому оно и может быть расшифровано лишь при изу-

чении

обеих категорий явлений.

Учитывая важность и недостаточную разработанность явлений

•аналогии,

мы старались уделять им достаточное внимание. В разных

главах

руководства это выражается различным способом. Некото-

рые системы органов, в зависимости от того, какие

удобства

они для

втого представляют, излагаются по обычному сравнительноанато-

3d

Введение

мическому принципу (выделительная система и др.).

Другие

системы

(например

половая) обработаны исключительно по

методу

аналогий.

Третьи, наконец, а именно скелетная система, изложены сначала

по

одному, потом по

другому

методу.

Этот последний способ является

наилучшим, но

требует

для своего проведения много места, почему

и

не мог быть применен ко всем системам органов.

Мы

уже говорили о том, что характер изменения органов зависит

и

от способа происхождения этого изменения. Всякое изменение

структуры органа сопровождается и изменением его физиологиче-

ских функций. Впервые это правило формулировал Dohrn, в своем

«Принципе

смены функций». Дальнейшая разработка и детализа-

ция

понятия о смене функций принадлежит многим исследова-

телям, но особенно А. Н. Северцову и его школе. Большей

частью всякий орган в первоначальном своем виде имеет более общие

•и

недостаточно резко дифференцированные функции. Соответственно

с этим при дальнейшей эволюции органа замечается сохранение

за ним лишь известной части первоначальных отправлений с утратой

других

(сужение

функций

по Северцову). Однако известно, что в

некоторых случаях имеет место обратное явление, а именно

расши-

рение

первоначальных

функций

органа. Так, антенны вторые Cla-

docera, сохранив двигательную функцию, стали, вместе с тем, и

органами чувств. Расширение функций увеличивает, сужение функ-

ций

уменьшает пластичность органа и его потенции к дальнейшим

изменениям.

Об активации

функций

говорят в тех

случаях,,

когда пассивные органы превращаются в активные. Примером

этого может служить предполагаемое превращение непосредствен- '

ных. боковых выростов

груди

насекомых в крылья по гипотезе

Gr

as si. Обратную картину

дает

иммобилизация

органов,

переход

их от активного в пассивное, неподвижное состояние. Таково сра-

стание подвижных члеников тела многих Arthropoda в неподвижное

целое, например образование головы.

Нередко наблюдается

разделение

функций,

при котором перво-

начальный орган, взятый в целом, не теряет своих функций, но

распадается на два или более органов второго порядка,

между

которыми распределяются функции первоначального органа.

Когда мы говорим, что происходит изменение

-функций,

а соот-

ветственно с этим и изменение строения какой-нибудь системы орга-

нов,

не

следует

забывать, что органы никогда не изменяются изо-

лированно,

но обыкновенно в соответствии с изменением одних орга-

нов

происходят изменения и в

других

органах, так или иначе физио-

логически и морфологически связанных с ними. Этот принцип был

в

свое время установлен С u v i e r под названием

корреляции

органов. Одним из лучших примеров корреляции является сильная

редукция кровеносной системы у столь высоко организованных

животных, как насекомые, в зависимости от сильного развития у них

трахейной системы.

Наконец

далеко нередко орган редуцируется без остатка или до

той степени, что перестает функционировать; при этом атрофировав-

Введепие

шиеся органы

могут

заменяться другими органами того же физиоло-

гического значения, но иного происхождения. Этот процесс назы-

вается

субституцией

органов

— принцип Kleinenberg, и

прекрасно иллюстрируется заменой кровеносной системы у пия-

вок

целомическими полостями. Если при этом новообразующийся

орган возникает на месте субституируемого им, то говорят о го-

мотопной

субституции; если же новый орган по месту своего

возникновения

не имеет связи с субституируемым, то мы имеем перед,

собой

гетеротопную

субституцию (например замена нефридиев

мальпигиевыми сосудами у наземных Arthropoda).

Можно,

кроме ?того, различать два типа субституции в зависи-

мости от времени возникновения субституирующих органов. В одних

случаях замещение происходит, повидимому, более или менее син-

хронно

с постепенной редукцией атрофирующегося органа. Это

имеется, например, у пиявок, где параллельно с редукцией крове-

носной

системы совершается морфологическое и физиологическое

превращение целома в кровеносные каналы —

синхронная

суб-

ституция.

В

других

случаях субституция происходит уже после-

атрофии замещаемого органа и, таким образом, становится

гете-

рохронной.

Так, можно

думать,

что мальпигиевы сосуды в

неко-

торых случаях произошли уже после того, как атрофировались,

или до крайнорти редуцировались метанефридии. Это иллюстрируют

Xiphosura,

у которых нефридии уже сильно редуцированы, а маль-

дигиевых сосудов еще нет. Нам кажется весьма вероятным, что

атрофия нефридиев сопровождается переходом экскреторной дея-

тельности к стенкам кишечника, который, вообще, часто проявляет-

способность к выделительной функции. Таким образом некоторое-

время предки современных наземных Arthropoda могли существо-

вать без специальных органов выделения. Лишь впоследствии на счет-

кишечника

дифференцировались специальные выделительные выпя-

чивания — мальпигиевы сосуды.

•Другим примером гетерохронией субституции

служат

выдели-

тельные приспособления Echinodermata. Происходя от форм, обла-

давших нефридиями, Echinodermata утратили таковые, но еще не

приобрели

других,

субституирующих органов выделения. Однако.

у некоторых специализованных голотурий (Apoda) на стенке полости

тела вырабатывается серия вороночек, представляющих собой лока-

лизованные фагоцитарные органы. Эти органы несомненно сформи-

ровались значительно позже того, как Echinodermata утеряли свои

первоначальные органы выделения.

Таким образом в некоторых случаях эволюционный процесс-

известной системы органов протекает следующим путем: животная:

группа обладает хорошо дифференцированными и локализованными;

органами определенной функции

—»-

группа утрачивает данные-

органы, и соответствующая функция получает диффузное обслужи-

вание (диффузная фаза)

—>•

группа приобретает новые локализован-

ные органы иного строения, но той же функции (вторичная локализо-

ванная

фаза).

16

Введение

Вопрос, который мы только что разбирали, подводит нас вплот-

ную к

другому

крайне важному сравнительноанатомическому мо-

менту, а именно к закону D о 11 о. Закон этот говорит о необра-

тимости эволюции: органы, редуцированные и исчезнувшие в про-

цессе эволюции какой-нибудь группы животных, никогда не вос-

станавливаются,

даже

в тех

случаях,

когда группа возвращается

к

жизненным условиям, благоприятствующим развитию органов

утраченного типа. В таких случаях утраченные органы субституи-

руются другими, хотя и имеющими то же физиологическое значение.

Так,

у Polychaeta и тех Arthropoda (Crustacea), которые сохранили

« самого начала водный образ жизни, для дыхания

служат

пара-

подиальные жабры, связанные своим происхождением с основанием

жонечности. Напротив, у Tracheata кожные жабры исчезли в связи

с переходом к наземному образу жизни. У Tracheata же, вторично

вернувшихся к водному образу жизни (личинки многих насекомых),

снова развиваются кожные жабры, но они не имеют ничего общего

с параподиальными жабрами и возникают на самых различных

местах тела, но не на конечностях. Закон D о 11 о подтверждается

и

многочисленными другими примерами как среди беспозвоночных,

так

и среди позвоночных.

Закон

D о 11 о позволяет нам естественно перейти к некото-

рым закономерностям, наблюдаемым в отношении изменения

числа

гомологичных органов в процессе эволюции той или иной группы

животных. Эти закономерности были точнее формулированы Доге-

лем

(1936)

под названием

правила

олигомеризации.

Суть правила

заключается в том, что эволюция и специализация различных

групп Metazoa сопровождается постепенным уменьшением числа

гомологичных органов. Среди 330 подобранных Догелем при-

меров изменения числа органов олигомеризация охватывает 86%,

тогда

как на увеличение числа гомологичных органов падает

всего 14% случаев. Обычно олигомеризация сопровождается и не-

которыми другими явлениями. Так, уменьшающиеся в числе гомо-

логичные органы получают постепенно более определенное и при-

том точно фиксированное число и положение,

тогда

как у неспециа-

лизированных, более примитивных форм число и положение тех же .

органов не обнаруживают правильности и постоянства. Олигомери-

зация

может вызываться разными причинами и осуществляться раз-

ными

способами, приводя, однако, к одним и тем же результатам,

т. е. к уменьшению первоначального числа гомологичных органов.

Способы

осуществления олигомеризации: 1) чаще всего извест- ,

ная

часть гомологичных органов просто атрофируется; 2) в некото-

рых, не особенно редких случаях имеет место олигомеризация посред-

ством

влияния

однозначных органов воедино (например слияние

парных глаз в непарный у Cladocera); 3) третий путь состоит в вы-

падении

известного числа гомологичных органов вследствие измене-

ния

их первоначальной функции (превращение у Triclada большей

части яичников в желточники, превращение части эстетов в глаза у

-Placophora).

Д о г е л ь приводит ряд примеров олигомеризации, взя-

Введение

17

тых из разных групп животных и для разных систем органов. Больше

всего подвержены олигомеризации метамерные животные, а среди

разных органов преимущественно _экзосоматичаекие, т. е. органы

чувств,

наружные придатки, выросты. Однако можно привести

очень много примеров олигомеризации несегментированных живот-

ных и эндосоматических органов (нефридии, гонады и др.).

Но

процесс олигомеризации в большинстве

случаев

предполагает

предварительное состояние множественности органов. По мнению

Догеля, в первичном своем состоянии многие органы заклады-

ваются во множественном числе (принцип множественной закладки

органов),

после

чего

эволюция данных органов и сопровождается их

олигомеризацией. При закладке новых органов в процессе эволюции

последние чаще всего закладываются в виде множества мелких,

первоначально

слабых,

варьирующих в своем числе и неправильно,

расположенных образований. Множественными являются такие

несомненные

новообразования, как жаберные глаза

Branchiomma

и

других

Polychaeta, мантийные глаза

Pecten

ж

Area,

эстеты Р1а-

cophora, жаберные щели Enteropneusta и т. д. и т. д. Некоторые из

примеров множественной закладки органов прекрасно иллюстрируют

еще одну закономерность. А именно, естественно возникает вопрос,

отражается ли начавшийся в каких-нибудь органах процесс олиго-

меризации

на их физиологических заместителях, которые им не гомо-

логичны и образуются вторично. Учитывая примеры замены ктени-

диев адаптивными жабрами у Gastropoda, замену мозговых глаз

жаберными у

Branchiomma

и т. д., можно видеть, что влияние олиго-

меризации

органов более древнего порядка на их заместителей;

отсутствует.

Более поздно возникшие адаптивные жабры, например

%

.

вплоть и рядом имеются во множественном числе.

Особенно хороший пример разносторонней олигомеризации

дает

отряд пауков (Araneina).

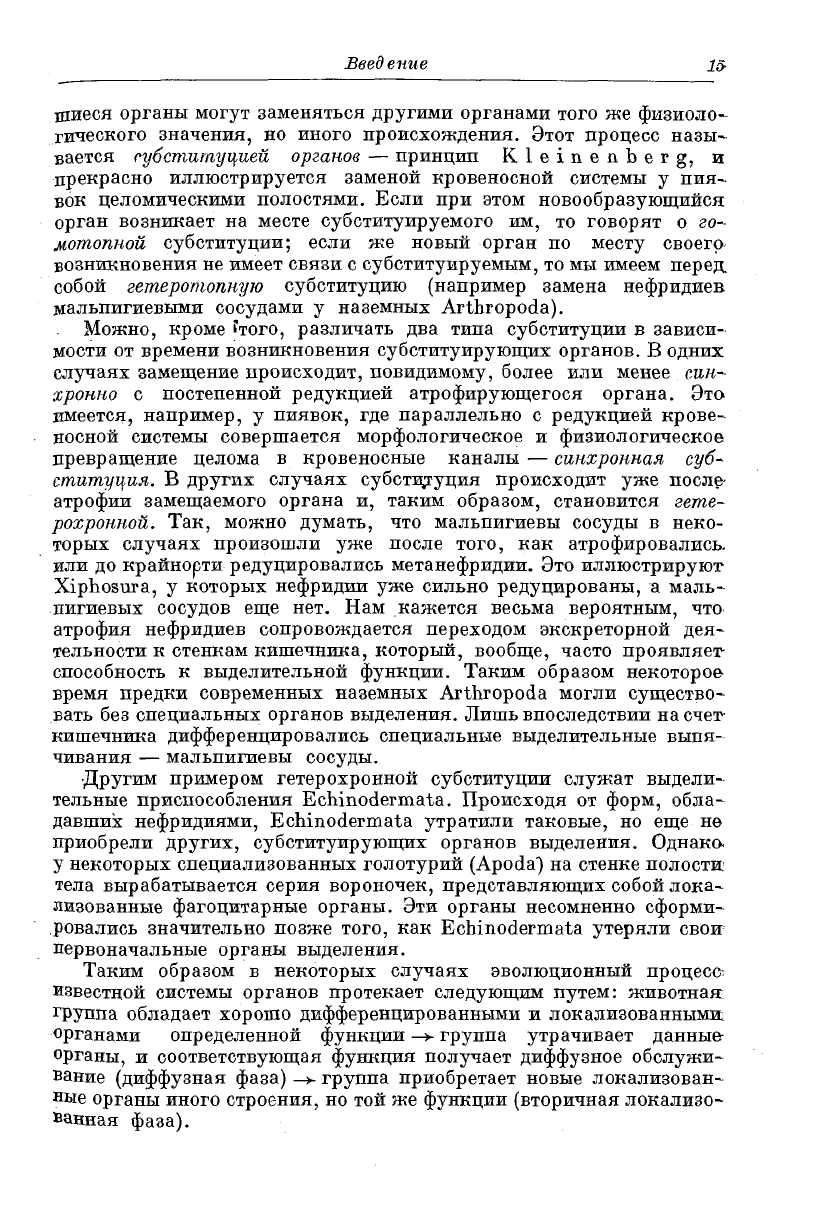

По

направлению от Tetrapneumones и, в частности, от Lipisthio-

morpha,

как наиболее примитивных пауков, к Dipneumones наблю-

дается постепенное уменьшение числа органов в

четырех

разных

системах:

Отдельные элементы

в

системах органов

Число легких

» . паутинных бородавок. .

>. коксальных пор

'••-» остий сердца

Tetrapneumones

Lipisthlo-

morpha

4

8

4

10

Hypo-

cfiilus

7

2

Q

Прочие

4

6-2

2

8—6

Dipneumones

Dipneu-

mones

s. str

2

7—2

2

6—4

Caponii-

dae

6

2

4

Цонятия

о множественной закладке органов и об олигомериза-

, по нашему мнению,

могут

найти себе_цр_жлх1а£ев«е

11

ЯГР^Фе5фнии

2

Про*.

Догель-—386

IS

Введение

филогенетических вопросов, внося в филогенетические рассуждения

новый критерий и повышая их объективность. В их освещении мно-

гие вопросы сравнительной анатомии и филогении приобретают

большую определенность или, наоборот, настоятельно

требуют

пересмотра и проверки. Так, в вопросе о том, происходят ли Rhabdo-

coela от Polyclada, или, наоборот, пользуясь понятием олигомери-

зации,

можно сказать, что либо Rhabdocoela

ведут

свое начало от

обладающих множественными органами Polyclada, либо обе группы

произошли независимо

друг

от

друга;

напротив, обратный пере-

ход от Rhabdocoela к Polyclada очень мало вероятен. На этом же

основании мы более правильным считаем принимать жабры Р1а-

cophora за настоящие ктенидии и допускаем возможным произво-

дить от них ктенидии прочих моллюсков уменьшением числа жабер

(четыре у

Nautilus,

два у

всех

прочих моллюсков).

Не

надо

думать,

что мы представляем себе олигомеризацию как

процесс, непрерывно тянущийся от низших типов к высшим через

эволюцию всего животного мира. Мы полагаем, что.при эволюции

одной крупной систематической группы животных в

другую

проис-

ходят

значительные перестройки организации, ведущие к возникно-

вению новых органов посредством их множественной закладки.

Таким образом фонд множественных органов, а вместе с тем и воз-

можность к их олигомеризации многократно обновляется в течение

эволюции. Это особенно ясно иллюстрируется организацией самых

низших

хордовых,

а именно Enteropneusta. Они

дают

крайне интерес-

ную картину новообразования полимерных органов, наслаивающихся

на

старую

олигомерную основу. С одной стороны, мы находим у Еп-

teropneusta всего три пары целомов с двумя парами выводных про-

токов. С

другой

стороны, у тех же Enteropneusta закладывается

большое количество жаберных щелей, гонад и печеночных выростов

кишки.

Таким образом на основе трехсегментного строения выра-

батывается много сегментная организация высших

хордовых.

Эта

перестройка организации не сопровождается, однако, полимериза-

цией

прежних органов, но проявляется в

результате

множественной

закладки органов новообразующихся (жабры и т. д.). Enteropneusta

интересны именно тем, что мы застаем их в период замены ан-

цестрального олигомерного строения более поздним полимерным

без одновременной полимеризации ранее имевшихся органов. Легко

видеть, что правило олигомеризации прекрасно согласуется с за-

коном

Д о л л о.

Обратное явление —

явление

полимеризации

встречается несрав-

ненно

реже. К случаям полимеризации можно отнести полифарин-

гию и наличие нескольких пенисов у отдельных видов Turbeljaria,

увеличение числа лучей у некоторых морских звезд (Brisingidae),

умножение числа гонад в пределах одного членика у некоторых

Cestodes и т. д. Однако большинство случаев полимеризации затра-

гивает отдельные роды или небольшие группы животных,

тогда

как

олигомеризация известных органов сплошь и рядом

охватывает?

целые классы и

даже

типы.

Введение

19

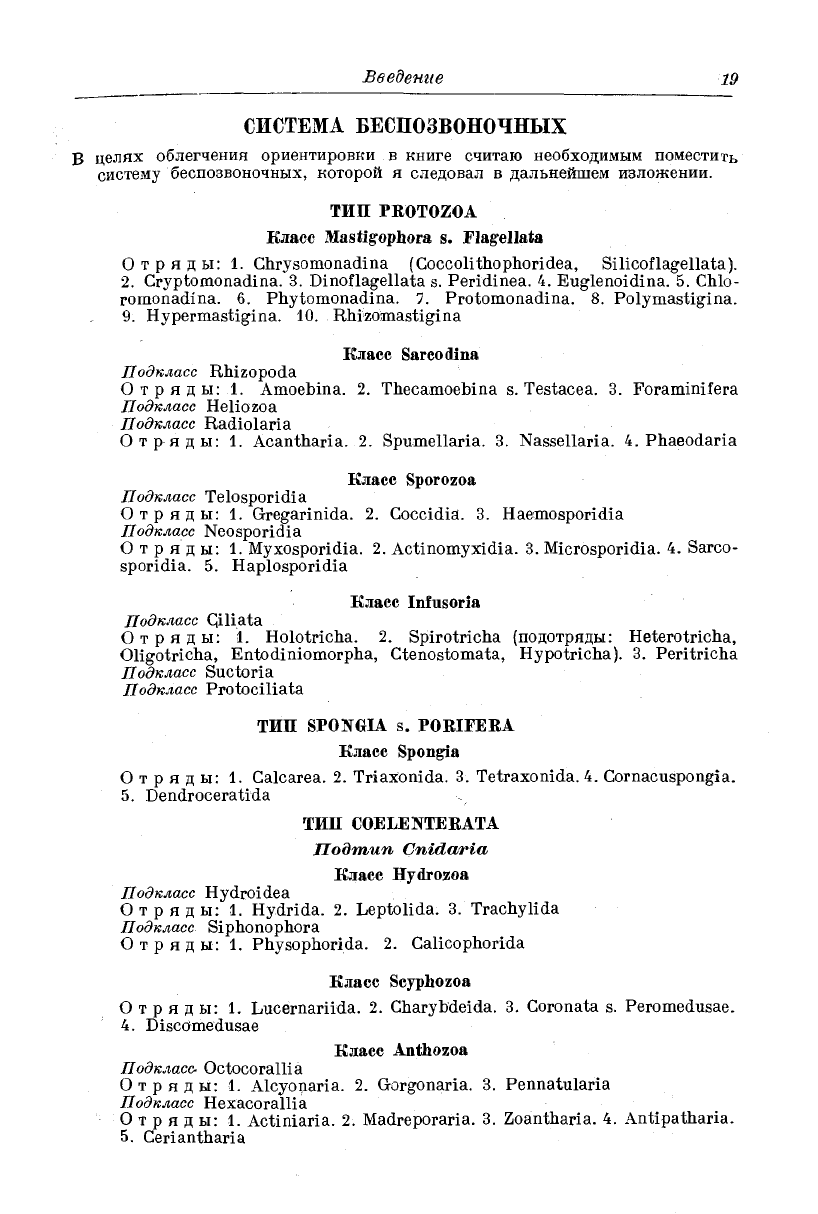

СИСТЕМА

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

В

целях облегчения ориентировки

в

книге считаю необходимым поместить

систему беспозвоночных, которой

я

следовал

в

дальнейшем изложении.

ТИП

PROTOZOA

Класс Mastigophora

s.

Magellata

Отряды:

1.

Chrysomonadina (Coccolithophoridea, Silicoflagellata).

2. Cryptomonadina.

3.

Dinoflagellata

s.

Peridinea.

4.

Euglenoidina.

5.

Chlo-

romonadina.

6.

Phytomonadina.

7.

Protomonadina.

8.

Polymastigina.

9. Hypermastigina.

10.

Rhizoimastigina

Класс Sarcodina

Подкласс

Rhizopoda

Отряды:

l.

Amoebina.

2.

Thecamoebina

s.

Testacea.

3.

Foraminifera

Подкласс

Heliozoa

Подкласс

Radiolaria

Отряды:

1.

Acantharia.

2.

Spumellaria.

3.

Nassellaria.

4.

Phaeodaria

Класс Sporozoa

Подкласс

Telosporidia

Отряды:

1.

Gregarinida.

2.

Coccidia.

3.

Haemosporidia

Подкласс

Neosporidia

Отряды:

1.

Myxosporidia.

2.

Actinomyxidia. 3. Mierosporidia.

4.

Sarco-

sporidia.

5.

Haplosporidia

Класс Infusoria

Подкласс

Qiliata

Отряды:

1.

Holotricha.

2.

Spirotricha (подотряды: Heterotricha,

Oligotricha, Entodiniomorpha, Ctenostomata, Hypotricha).

3.

Peritricha

Подкласс

Suctoria

Подкласс

Protociliata

ТИП

SPONGIA

s.

PORIFERA

Класс Spongia

Отряды:

1.

Calcarea.

2.

Triaxonida.

3.

Tetraxonida.

4.

Cornacuspongia.

5. Dendroceratida

ТИП

COELENTERATA

Подтип

Cnidaria

Класс Hydrozoa

Подкласс

Hydroidea

Отряды:

1.

Hydrida.

2.

Leptolida.

3.

Trachylida

Подкласс

Sipbonophora

Отряды:

1.

Physophorida.

2.

Calicophorida

Класс Scyphozoa

Отряды:

1.

Lucernariida.

2.

Charybdeida.

3.

Coronata

s.

Peromedusae.

4. Disco medusae

Класс

Anthozoa

Подкласс-

Octocorallia

Отряды:

1.

Alcyoparia.

2.

Gorgonaria.

3.

Pennatularia

Подкласс

Hexacorallia

Отряды:!. Actiniaria.

2.

Madreporaria.

3.

Zoantharia.

4.

Antipatharia.

5. Ceriantharia

20

Введение

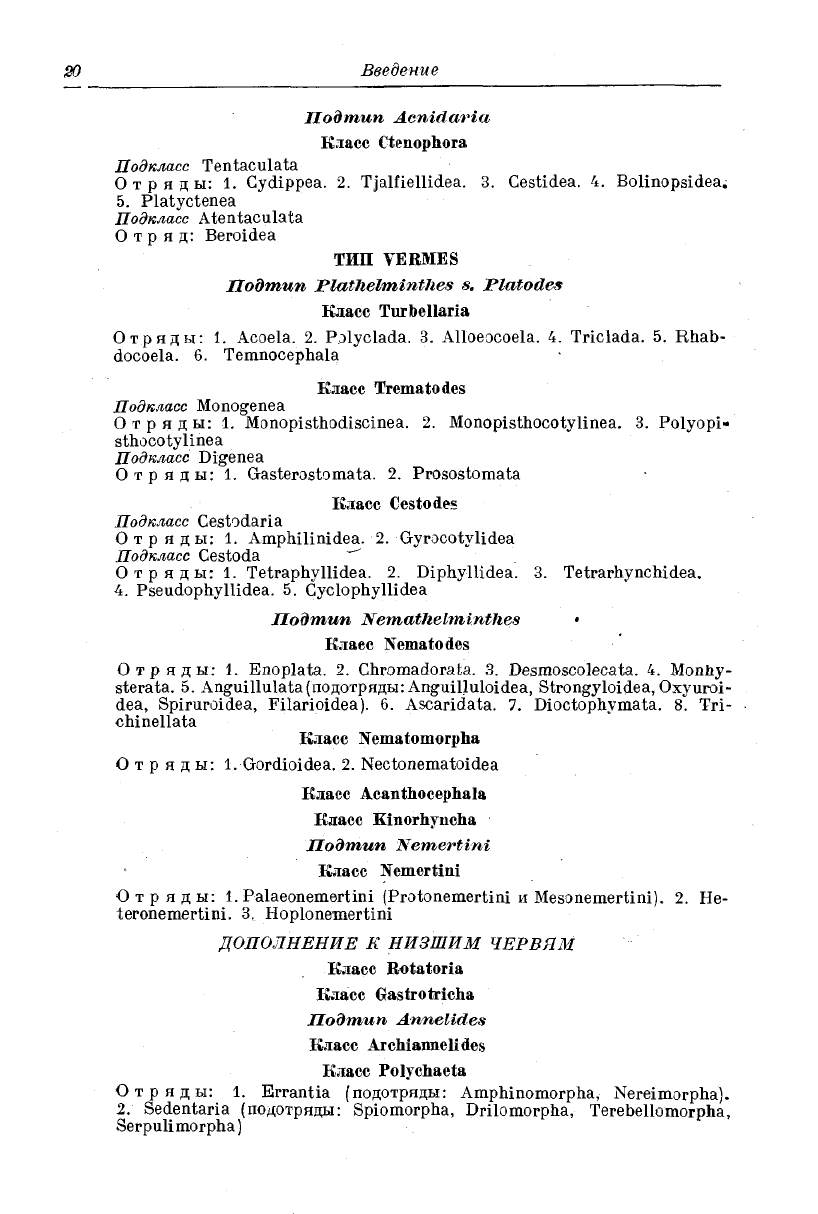

Подтип

Acnidaria

Класс

Ctenophora

Подкласс

Tentaculata

Отряды:

1.

Cydippea.

2.

Tjalfiellidea.

3.

Cestidea.

4.

Bolinopsidea.

5. Platyctenea

Подкласс

Atentaculata

Отряд: Beroidea

ТИП

VERMES

Подтип Plathelminthes s. Tlatodes

Класс

Turbellaria

Отряды:

1.

Acoela.

2.

Polyclada.

3.

Alloeocoela.

4.

Triclada.

5.

Rhab-

docoela.

6.

Temnocephala

Класс

Trematodes

Подкласс

Monogenea

Отряды:

1.

Monopisthodiscinea.

2.

Monopisthocotylinea.

3.

Polyopi-

sthocotylinea

Подкласс

Digenea

Отряды:

1.

Gasterostomata.

2.

Prosostomata

Класс

Cestodes

Подкласс

Cestodaria

Отряды:

1.

Amphilinidea.

2.

Gyrocotylidea

Подкласс

Cestoda

""

Отряды:

l.

Tetraphyllidea.

2.

Diphyllidea.

3.

Tetrarhynchidea.

4. Pseudophyllidea.

5.

Cyclophyllidea

Подтип Nemathelminthes •

Класс

Nematodes

Отряды:

1.

Enoplata.

2.

Chromadorata.

3.

Desmoscolecata.

4.

Monliy-

sterata. 5. Anguillulata(подотряды: Anguilluloidea, Strongyloidea, Oxyuroi-

dea, Spiruroidea, Filarioidea).

6.

Ascaridata.

7.

Dioctophymata.

8. Tri-

chinellata

Класс

Nematomorpha

Отряды: 1. Gordioidea. 2. Nectonematoidea

Класс

Acantbocephala

Класс

Kinorhyncha

Подтип Nemertini

Класс

Nemertini

Отряды: 1. Palaeonemertini (Protonemertini и Mesonemertini).

2. He-

teronemertini.

3,

Hoplonemertini

ДОПОЛНЕНИЕ

К

НИЗШИМ ЧЕРВЯМ

Класс

Rotatoria

Класс

Gastrotricha

Подтип Annelides

Класс

Archiannelides

Класс

Polychaeta

Отряды:

1.

Errantia (подотряды: Amphinomorpha, Nereimorpha).

2. Sedentaria (подотряды: Spiomorpha, Drilomorpha, Terebellomorpha,

Serpulimorpha)