Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Скелет

простейших

им

шаровидной формы, ибо шар при наименьшей поверхности обла-

дает

наибольшим объемом. Таковы каменноугольные

Nodosinella,

(рис.

40,5),

Rheophaxn

др. Однако у таких

форм,

как и у простых

труб-

ковидных, остается опасность излома, особенно сильная в местах пере-

жима, и особенно у таких, где

устье

было вытянуто в шейку. В связи

с этим новые камеры в дальнейшем перестают прикладываться к само-

му концу предшествующих, но начинают своей

основной

частью

обхва-

тывать концевую часть предыдущей камеры — сдвигание камер

вместе. Другим способом упрочнения раковины служит опять-таки

ее закручивание. При этом формы раковины в связи с различными

способами закручивания и прилегания новых камер к старым могли

изменяться

в разных направлениях. Наиболее распространен у Ро-

lythalamia

спиральный

тип (рис. 40,7), встречающийся во

всех

семействах, а у высших

песчаных и у известковых А ^_. п

раковин

даже

преобладаю-

^CTvr&A'y

о

щий.

В наиболее простом

случае

обороты спирали

расположены в одной пло-

скости:

спираль имеет ха-

рактер

планоспарали.

Го-

раздо чаще, однако, обо-

роты спирали располага-

ются в разных плоскостях,

как

в раковине улитки, и

спираль становится ко-

нической

турбоспиралъю.

Последний

тип более про-

чен на излом.

Новые

камеры либо только прилегают своим основанием к преды-

дущим, либо обхватывают их со

всех

сторон, оставляя на виду лишь

немного центральных камер или закрывая собой почти все осталь-

ные

камеры; второй способ закручивания встречается в тех

случаях,

когда каждая новая камера во много раз больше предыдущих.

Тип

циклический

(Orbitolitidae) узнается по кольцевидной

форме поздних камер и по подразделению их на многочисленные

мелкие вторичные камеры. Это обстоятельство является результатом

замещения

единственного щелевидного устья, идущего по всей пери-

ферии

последней камеры, многочисленными мелкими устьи-

цами.

Сначала камеры располагаются по плоской спирали, но

затем центральная спиральная часть раковины окаймляется новыми

камерами по всему краю, как концентрическими кольцами. Тип

ацервалъный

характеризуется тем, что новые камеры возни-

кают беспорядочно в разных местах и часто по нескольку разом:

это

становится возможным благодаря увеличению некоторых из

стенных пор, через которые и может вытекать наружу протоплазма,

выделяющая камеры. Начальная часть раковины может быть при

этом построена по спиральному типу

{Globigerina

рис. 41,

Planor-

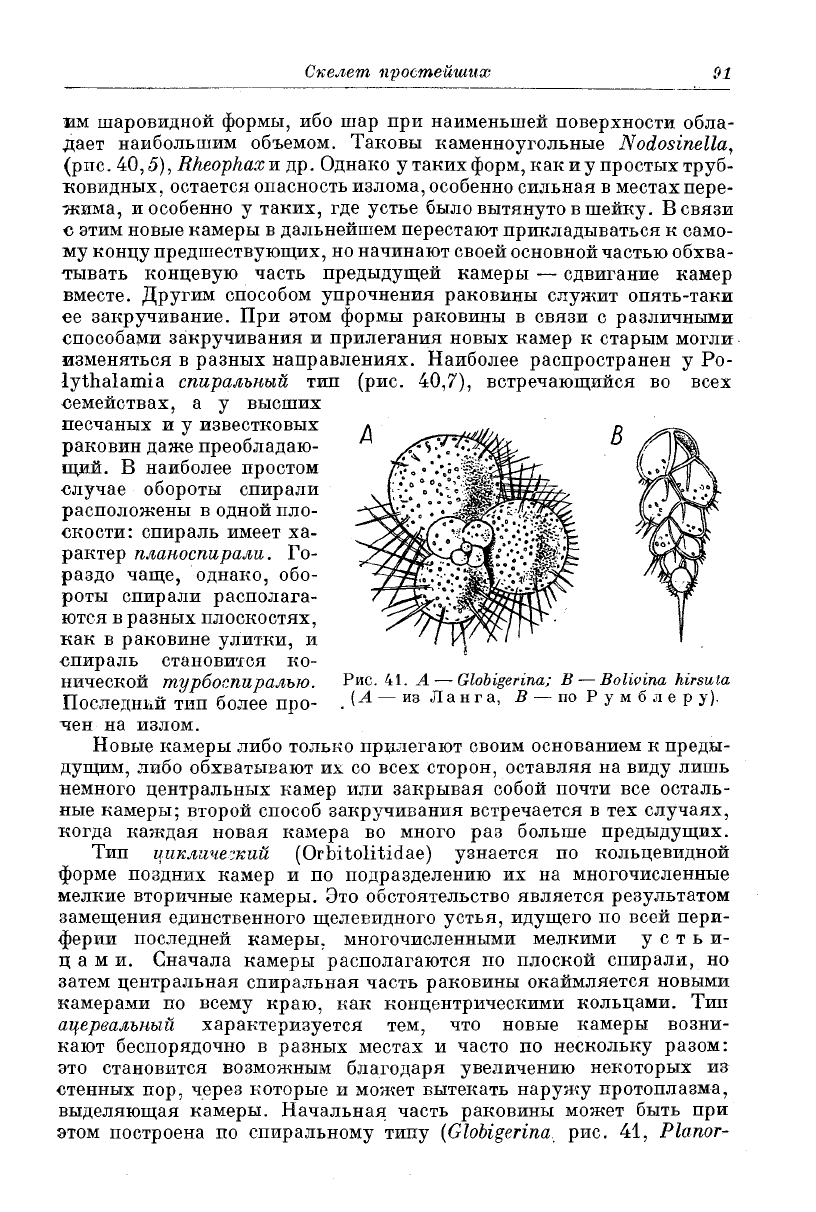

Рис.

41. А —

Globigerina;

В—

Bolivina

hirsula

(А

— из Л

а

н

га, В — по Р у м б л е р у).

У2

Опорные

образования

и

скелет

bnlina

и др.)- Наконец имеется еще

текстулароидный

тип

роста, при котором все камеры располагаются в два (или три) ряда

в

виде заплетенной косы

(Textularia,

Bolivina,

рис. 40 и 41).

Интересно,

что большинство Polythalamia обладает диморфизмом

или

даже

триморфизмом раковин, зависящим от имеющегося в их

жизненном

цикле чередования поколений. А именно бесполое

поко-

ление отличается от полового значительно более крупными размерами:

первой,

или так называемой эмбриональной камеры в раковине.

Подклассы лучевиков (Radiolaria) и сол-

нечников

(Heliozoa)

Эти подклассы обладают скелетом двоякого рода. Главную роль

в

их

теле

играет внутренний скелет из отдельных минеральных игол^

Он

наиболее богато и ярко выражен у Radiolaria, хотя в более

простом виде встречается и у многих Heliozoa. Еще Н а е с k e 1,

посвятивший

лучевикам громадную монографию, отмечает, при моно-

тонности

их внутреннего строения, исключительное разнообразие

форм

скелета Radiolaria. Все возможные архитектурные формы,

которые только различаются Haeckel в системе проморфоло-

гии,

являются выраженными в подклассе радиолярий. В их скелете

воплощены

даже

некоторые такие геометрические формы, которые

нигде больше не встречаются у

других

организмов. Так, в сем>

Gircoporidae мы находим и правильные икосаедры и додекаедры и

октаедры, т. е. формы, из которых две последние принимаются только

в

растительном царстве некоторыми зернами пыльцы и антеридиями •

Chara,

а икосаедры вообще нигде больше не представлены. Нет

сомнения,

что Radiolaria обладают высшей потенцией к морфоло-

гическому усложнению, которой только может располагать единичная

клетка в образовании скелета. Разбираясь в этом море форм, мы мо-

жем указать лишь главнейшие типы скелетов, опуская массу более

мелких их модификаций.

Для лучшего ориентирования предварительно заметим, что под-

класс Radiolaria слагается из четырех отрядов: 1) Spumellaria,

2) Nassellaria, 3) Phaeodaria (у

всех

них скелет, если имеется, то

кремнеземный)

и 4) Acantharia, или Acanthometrea (скелет из серно-

кислого стронция). Все это — планктонные морские животные, встре-

чающиеся на разных глубинах, но особенно многочисленные на

глубине

100—400

метров.

Скелет радиолярий повсюду закладывается в виде отдельных

. кремнеземных телец — игол; если иногда и

доходит

дело до образо-

вания

сплошного скелета, то это явление вторичное.

Скелет

отсутствует

лишь у очень немногих видов

(Thalassicola

и

др.). Исходной формой скелета Spumellaria можно считать микро-

скопические,

либо простые, либо

трех-

или

четырехлучевые

иголочки

кремнезема, рассеянные в наружном слое эктоплазмы и располо-

женные тангентально. Если иглы четырехлучевые, то три

луча

лежат

тангентально, а четвертый — торчит кнаружи. Концами своими эти

палочки

могут

спаиваться и образовывать решетчатый шар. У многих

Скелет

простейших

93

Spumellaria скелет состоит не из одного, а из нескольких концентри-

ческих решетчатых шаров, соединяющихся

друг

с

другом

радиаль-

ными

иглами. История развития скелетов Radiolaria почти- совсем

неизвестна, но можно

думать,

что подобные скелеты усложняются

при

постепенном росте животного, причем по мере выхождения тела

за пределы первого шара образуется на его периферии второй шар,

потом при дальнейшем росте третий и т. д. Торчавшие из первого

шара радиальные иглы, продолжая выдаваться

наружу,

служат

вместе с тем и соединительными балками

между

вложенными

друг

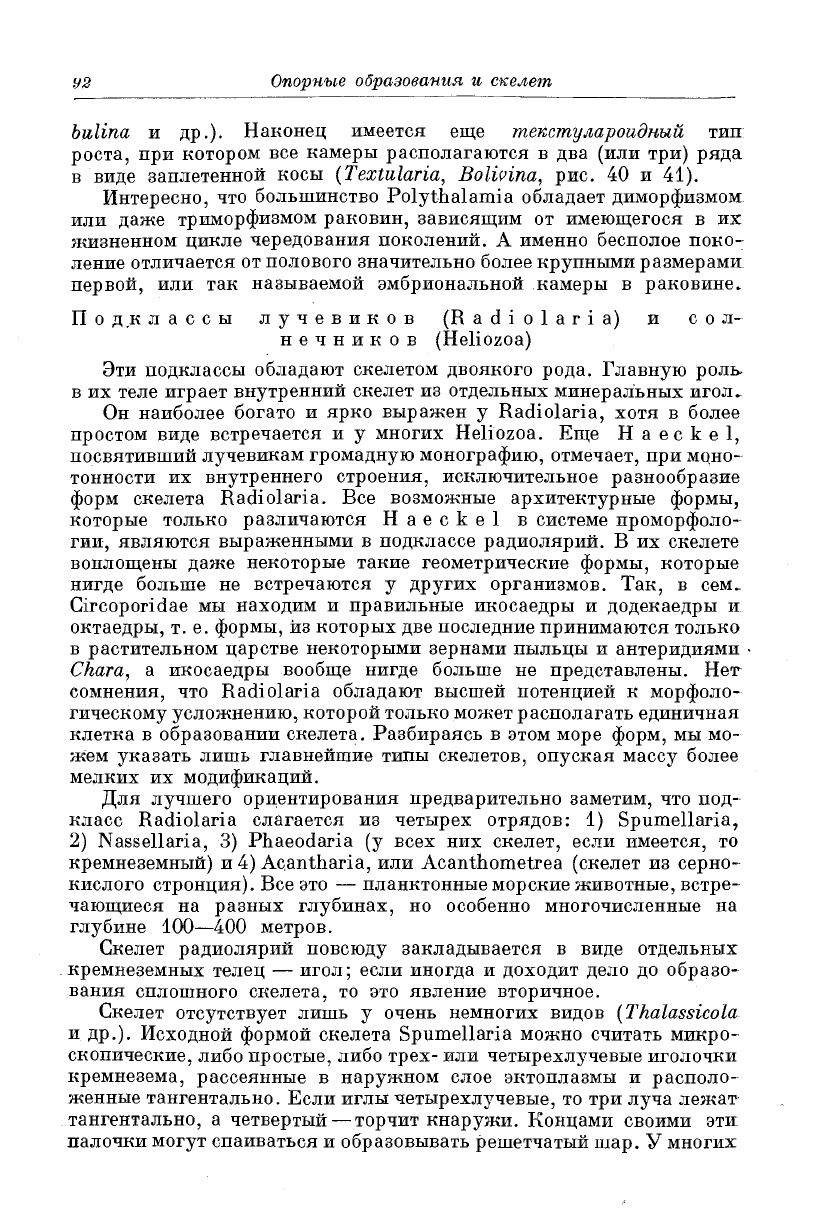

Рис.

42. Скелеты лучевиков. А —

Cortiniscus

typicus;

В —

Zygoste-

phanus

bicornis;

С —

Amphilonche

mira

— две экваториальные иглы

сильно вытянуты;

D—Liihoptera

quadrata—четыре

экваториальные

иглы достигают особенно мощного развития (из Догеля).

в

друга

шарами. На некоторых видах легко проследить, что решетча-

тые вторичные шары закладываются в виде расходящихся во все сто-

роны

от радиальных игол тангентальных отростков. Эти отростки со-

седних игол либо прямо сходятся

концами,

что

дает

правильный шар

со сравнительно немногочисленными крупными

ячеями,

либо предва-

рительно многократно дихотомически ветвятся, отчего шар принимает

мелкоячеистое строение. Шаровидный скелет может сплющиваться

в

диск или становиться овальным, эллиптическми. Есть некоторые

глубоководные крупные Spumellaria, у которых весь скелет состоит

из

одной громадной скелетной иглы, представляющей собой как бы

две

четырехлучевые

иглы, сросшиеся одним из своих лучей.

У Nassellaria (рис. 42, А, В) Jorgensen производит их

разнообразные скелеты тоже от одной четырехлучевой спикулы,

три

луча

которой образуют треножник, поддерживающий централь-

ную капсулу, а четвертый — направлен кверху в виде апикальной

иглы. Отдельные лучи этой иглы

могут

давать ветки, которые сли-

ваются

друг

с

другом

в кольца. Из этих колец наиболее распростра-

Опорные образования и

скелет

ненным

и коренным В u t s с h I i считает так называемое сагитталь-

ное,

происходящее от соединения ветки апикального

луча

и ветки,

отходящей от общего основания

двух

латеральных игол. К нему

у многих видов присоединяется базальное кольцо, лежащее в пло-

скости,

перпендикулярной к первому и к главной оси, а затем и

третье, перпендикулярное к сагиттальному, но лежащее по главной

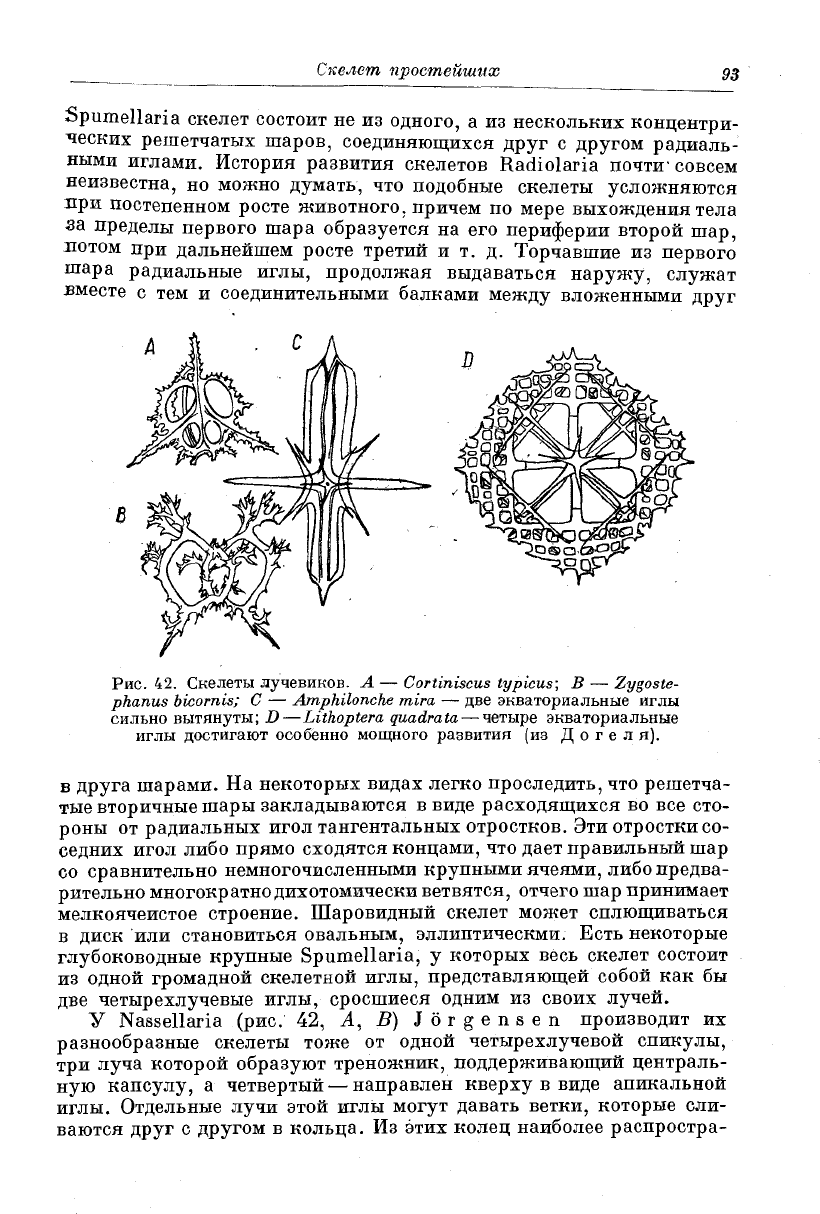

РИС.

43.

Скелеты Radiolaria Phaeodaria.

А —

Aulacantha

scolymantha

var.

batkybia,

глубоководная форма; В —

Aula-

cantha

scolymantha

typica,

мелководная форма

при том же

увеличении; С —

Circoporus

.

sexfurcus;

D—

Sagenoscena

irmingeriana

(по Г е к к е р у).

оси

(рис. 42, В). Ноги треножника

могут

отступать на задний план.

От этих кольчатых форм дальнейшим ветвлением базального и лате-

рального колец и слиянием концов их ветвей получается скелет

в

виде решетчатых шапочек (рис. 42, А), шлемов, шаров и т. п.

Особенно разнообразен и трудно подводим под какую-нибудь

общую

схему

скелет Phaeodaria. Иногда его образуют простые или

вставленные один в

другой

решетчатые шары (рис. 43, С); в

других

случаях центральная капсула окрз'жена двумя кремнеземными створ-

ками,

от которых

отходит

система часто необычайно сложно ветвя-

щихся радиальных отростков, или скелет слагается 1) из свободно

лежащих в

теле

своими внутренними концами или

даже

пронизы-

вающих тело радиальных полых игол и 2) из мантии тонких полых

Скелет

простейших

тангентальных иголочек, расположенных в несколько слоев

[Aula~

cantha,

рис. 43, А).

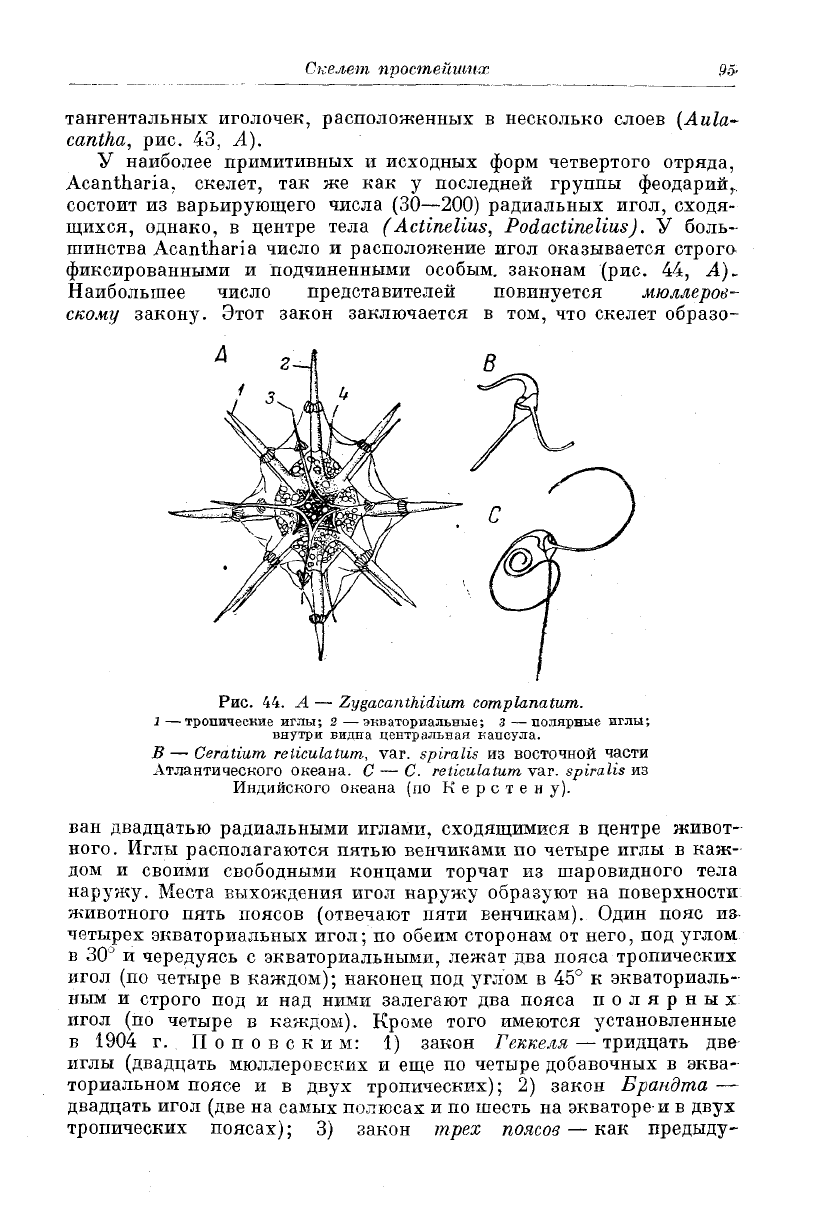

У наиболее примитивных и исходных форм четвертого отряда,

Acantharia, скелет, так же как у последней группы феодарий

г

состоит из варьирующего числа

(30—200)

радиальных игол, сходя-

щихся, однако, в центре тела

(Actinelius,

Podactinelius).

У боль-

шинства Acantharia число и расположение игол оказывается строга

фиксированными

и подчиненными особым, законам (рис. 44, А),

Наибольшее число представителей повинуется

мюллеров-

скому

закону. Этот закон заключается в том, что скелет образо-

В

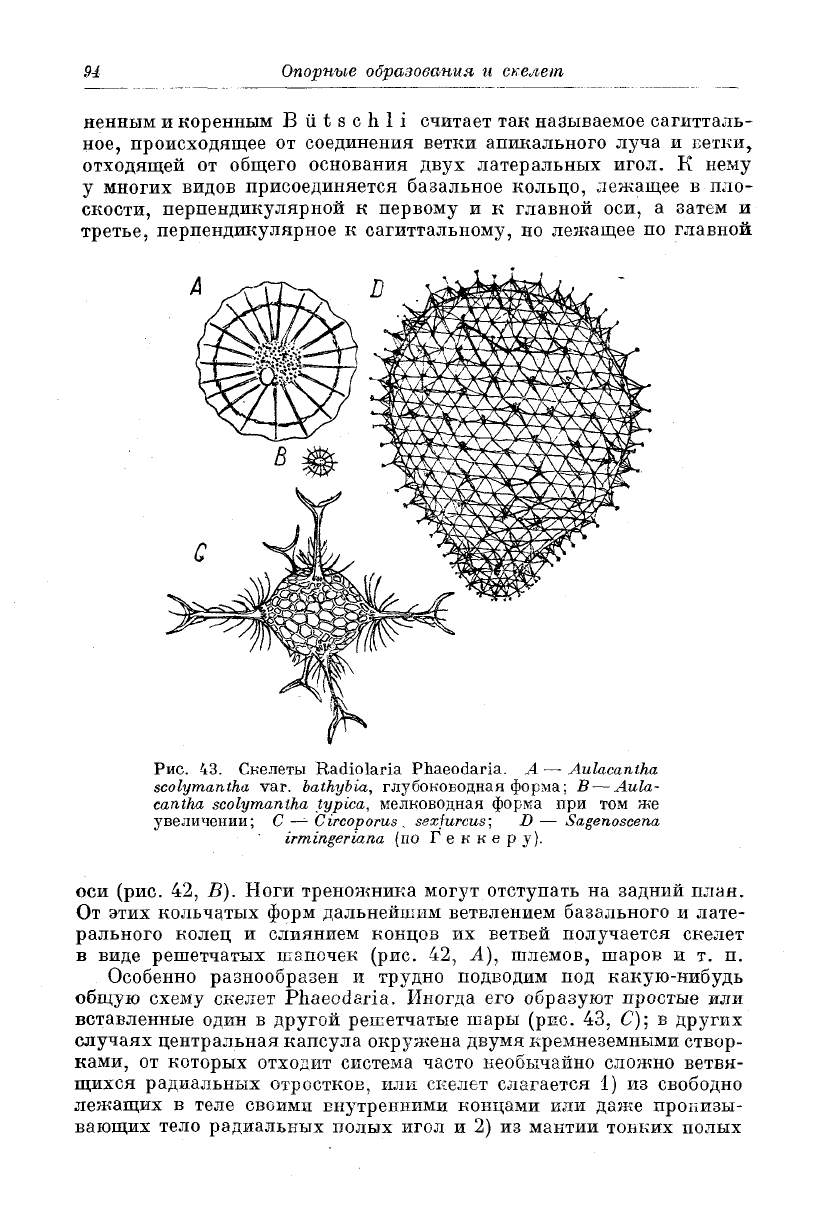

Рис.

44. А —

Zygacanthidiurn

complanatum.

l

—

тропические иглы;

2 —

экваториальные;

з —

полярные иглы;

внутри

видна центральная капсула.

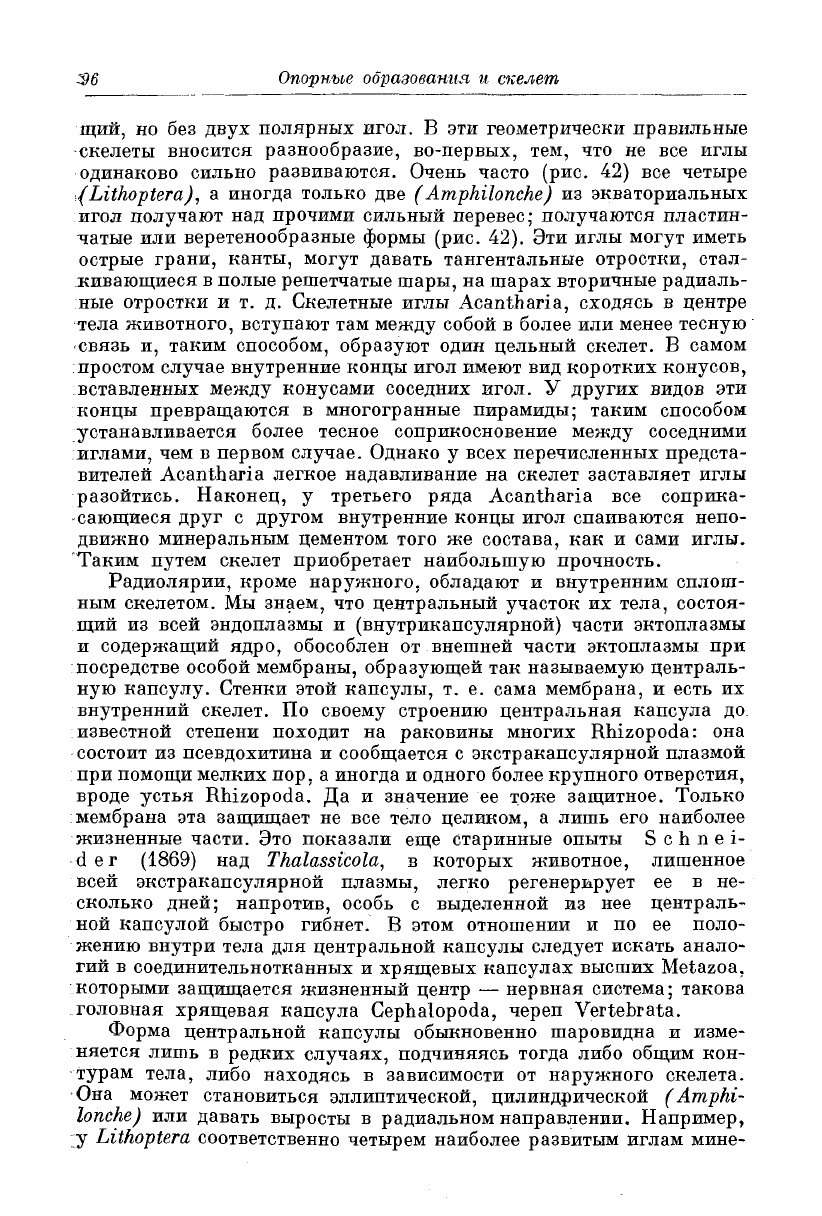

В —

Ceratium

reiiculatum,

var.

spiralis

из восточной части

Атлантического океана. С — С.

reticulatum

var.

spiralis

из

Индийского

океана (по К е р с т е н у).

ван

двадцатью радиальными иглами, сходящимися в центре живот-

ного.

Иглы располагаются пятью венчиками по четыре иглы в каж-

дом и своими свободными концами торчат из шаровидного тела

наружу.

Места выхождения игол наружу образуют на поверхности

животного пять поясов (отвечают пяти венчикам). Один пояс из

четырех экваториальных игол; по обеим сторонам от него, под

углом

в

30° и чередуясь с экваториальными, лежат два пояса тропических

игол (по четыре в каждом); наконец под

углом

в 45° к экваториаль-

ным

и строго под и над ними залегают два пояса полярных

игол (по четыре в каждом). Кроме того имеются установленные

в

1904 г. Поповским: 1) закон

Геккеля

— тридцать две

иглы (двадцать мюллеровских и еще по четыре добавочных в эква-

ториальном поясе и в

двух

тропических); 2) закон

Брандта

—

двадцать игол (две на самых полюсах и по шесть на экваторе-и в

двух

тропических поясах); 3) закон

трех

поясов

— как предыду-

$6

Опорные

образования

и

скелет

щий,

но без

двух

полярных игол. В эти геометрически правильные

скелеты вносится разнообразие, во-первых, тем, что не все иглы

одинаково сильно развиваются. Очень часто (рис. 42) все четыре

(Lithoptera),

а иногда только две

(Amphilonche)

из экваториальных

игол получают над прочими сильный перевес; получаются пластин-

чатые или веретенообразные формы (рис. 42). Эти иглы

могут

иметь

острые грани, канты,

могут

давать тангентальные отростки, стал-

кивающиеся

в полые решетчатые шары, на шарах вторичные радиаль-

ные

отростки и т. д. Скелетные иглы Acantharia, сходясь в центре

тела животного, вступают там

между

собой в более или менее тесную

связь

и, таким способом, образуют один цельный скелет. В самом

простом

случае

внутренние концы игол имеют вид коротких конусов,

вставленных

между

конусами соседних игол. У

других

видов эти

концы

превращаются в многогранные пирамиды; таким способом

устанавливается более тесное соприкосновение

между

соседними

иглами, чем в первом случае. Однако у

всех

перечисленных предста-

вителей Acantharia легкое надавливание на скелет заставляет иглы

разойтись. Наконец, у третьего ряда Acantharia все соприка-

сающиеся

друг

с

другом

внутренние концы игол спаиваются непо-

движно минеральным цементом того же состава, как и сами иглы.

"Таким

путем скелет приобретает наибольшую прочность.

Радиолярии,

кроме наружного, обладают и внутренним сплош-

ным

скелетом. Мы знаем, что центральный участок их тела, состоя-

щий

из всей эндоплазмы и (внутрикапсулярной) части эктоплазмы

и

содержащий ядро, обособлен от внешней части эктоплазмы при

посредстве особой мембраны, образующей так называемую централь-

ную капсулу. Стенки этой капсулы, т. е. сама мембрана, и есть их

внутренний скелет. По своему строению центральная капсула до

известной степени походит на раковины многих Rhizopoda: она

состоит из псевдохитина и сообщается с экстракапсулярной плазмой

при

помощи мелких пор, а иногда и одного более крупного отверстия,

вроде устья Rhizopoda. Да и значение ее тоже защитное. Только

мембрана эта защищает не все тело целиком, а лишь его наиболее

жизненные

части. Это показали еще старинные опыты Schnei-

der

(1869)

над

Thalassicola,

в которых животное, лишенное

всей экстракапсулярной плазмы, легко регенерирует ее в не-

сколько

дней; напротив, особь с выделенной из нее централь-

ной

капсулой быстро гибнет. В этом отношении и по ее поло-

жению внутри тела для центральной капсулы

следует

искать анало-

гий

в соединительнотканных и хрящевых капсулах высших Metazoa,

которыми защищается жизненный центр — нервная система; такова

головная хрящевая капсула Cephalopoda, череп

Vertebrata.

Форма

центральной капсулы обыкновенно шаровидна и изме-

няется

лишь в редких

случаях,

подчиняясь

тогда

либо общим кон-

турам

тела, либо находясь в зависимости от наружного скелета.

•Она

может становиться эллиптической, цилиндрической

(Amphi-

lonche)

или давать выросты в радиальном направлении. Например,

у

Lithoptera

соответственно четырем наиболее развитым иглам мине-

Скелет

простейших

97

рального скелета образуются четыре выроста центральной капсулы,

у

Cytocladus

капсула

дает

известное число дихотомических ветвле-

ний,

соответствующее числу ветвей единственной их громадной ске-

летной иглы.

Для разных групп Radiolaria наиболее характерным в строении

центральной капсулы является расположение и число отверстий,

пронизывающих ее. Повидимому самые примитивные отношения

встречаются нам у Spumellaria, где вся капсула пронизана равно-

мерно

рассеянными на ее поверхности мелкими порами. У Acantha-

ria в большинстве случаев такое расположение сохраняется, но поры

собраны в группы (вокруг основания игол и т. п.). У

других

радио-

лярий

происходит, повидимому, сближение и соединение этих мелких

пор

в более крупные отверстия. Так, у Phaeodaria имеется на одном

полюсе капсулы главное отверстие (astropyle) и по бокам два побоч-

ные

(parapyle), а у Nassellaria мы находим всего одно крупное отвер-

стие на одном из полюсов

монаксонной

капсулы (osculum). Отверстия

эти

обладают иногда очень сложными

приспособлениями

для выпуска-

ния

псевдоподий (ситовидная крышечка у Nassellaria, хоботок у

Phaeo-

daria),

на деталях которых мы, однако, останавливаться не

будем.

Класс

жгутиконосцев

(Mastigophora)

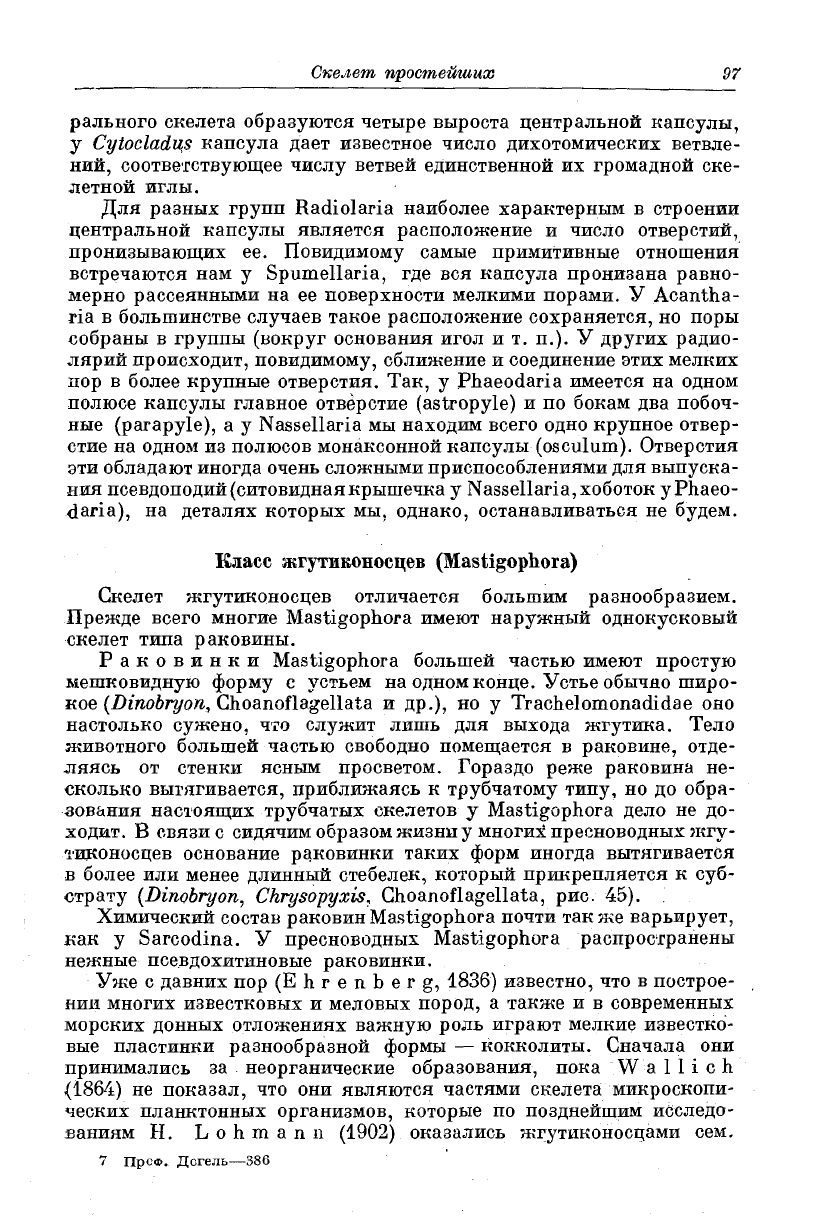

Скелет жгутиконосцев отличается большим разнообразием.

Прежде всего многие Mastigophora имеют наружный однокусковый

скелет типа раковины.

Раковинки

Mastigophora большей частью имеют простую

мешковидную форму с

устьем

на одном

конце.

Устье

обычно широ-

кое

(Dinobryon,

Ghoanoflagellata и др.), но у Trachelomonadidae оно

настолько сужено, что служит лишь для

выхода

жгутика. Тело

животного большей частью свободно помещается в раковине, отде-

ляясь

от стенки ясным просветом. Гораздо реже раковина не-

сколько

вытягивается, приближаясь к

трубчатому

типу, но до обра-

зования

настоящих

трубчатых

скелетов у Mastigophora дело не до-

ходит.

В связи с сидячим образом

жизни

у многих пресноводных жгу-

тиконосцев

основание раковинки таких форм иногда вытягивается

в

более или менее длинный стебелек, который прикрепляется к суб-

страту

(Dinobryon,

Chrysopyxis,

Choanoflagellata, рис. 45).

Химический состав раковин Mastigophora почти также варьирует,

как

у Sarcodina. У пресноводных Mastigophora распространены

нежные псевдохитиновые раковинки.

Уже с давних пор (Ehrenberg, 1836) известно, что в построе-

нии

многих известковых и меловых пород, а также и в современных

морских донных отложениях важную роль играют мелкие известко-

вые пластинки разнообразной формы — кокколиты. Сначала они

принимались

за неорганические образования, пока W а 11 i с h

(1864)

не показал, что они являются частями скелета микроскопи-

ческих планктонных организмов, которые по позднейшим исследо-

ваниям

Н. L о h m a n n

(1902)

оказались жгутиконосцами сем.

7

Проф.

Догель—386

98

Опорные

образования

и

скелет

А

Q

Рис.

45. А — инфузория

Cothurnia

в раковине (6)

со стебельком (5);

1—тело;

2

— адоральные реснички; з — пелликула; 4—

глотка;

7

~— крышечка.

•

В

—Michaelsarsia

splendens,

раковинка из кокколи-

тов, вокруг устья раковинки венчик из трехчлени-

ковых кокколитов; С —

Trachelomonas,

налево видно

отверстие раковины, ив которого выходит жгутик (3);

1

—

ядро;

2—вакуоль; 4— ризоплает;

5

— стигма.

D

—

Platydorina,

колонии особи окружены общей

студенистой оболочкой; Е —

Syrocosphaera

apsteinl,

раковина ив бокалообравных кокколитов; F — Di-

stephanus

speculum,

налево торчит жгутик;

G—Sal-

pingoeca

vaginicola

внутри домика.

1—домик;

2

— воротничок (из Догеля).

Coccolithophoridae.

Они

обладают оваль-

ным

телом с ядром,

двумя хроматофора-

ми

и жгутиком. Тело

окружено

тонкой

обо-

лочкой, при помощи

которой кокколиты

соединяются в об-

щую раковину. Обо-

лочка либо вся усея-

на

кокколитами, ли-

бо последние обра-

зуют

на

ней

только

эк-

ваториальный пояс

(Deutschlandia

anthos).

Кокколиты

могут

играть роль гидро-

статических аппара-

тов, увеличивая по-

верхность трения ра-

ковины

о

воду.

Для

этой цели кокколи-

ты

могут

принимать

сильно выпуклую,

бокалообразную фор-

му

(Syracosphaera,

рис.

45, Е), а у Mi-

chaelsarsia

(рис.

45,Л)

вокруг отверстия ра-

ковины

образуется

венчик

известковых

игол, каждая из ко-

торых слагается из

нескольких располо-

женных в ряд кок-

колитов.

Наконец

имеются,

планктонные мор-

ские Mastigophora,

обладающие кремне-

земным скелетом, это

Silicoflagellata

(рис.

45, F). Это чрезвы-

чайно мелкие и при-

том очень нежные

формы,

так что

вплоть до десятых

Скелет

простейших

99

годов XX века были известны только скелеты их, да и то лишь

в

виде посторонних включений в

теле

некоторых крупных

радиолярий.

Только В о г g e r t открыл их настоящую природу.

Скелет

Silicoflagellata

состоит чаще всего из полых кремнеземных

палочек, которые либо просто располагаются кольцом вокруг тела,

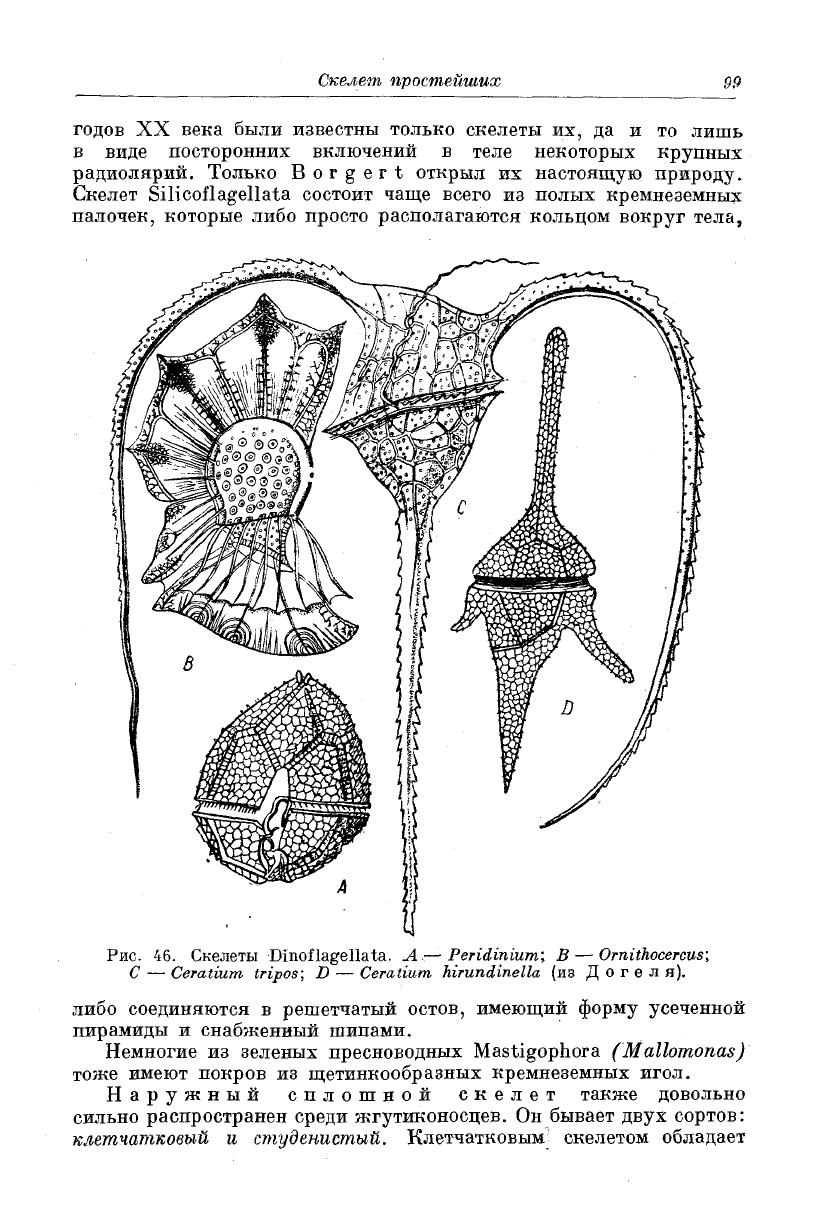

Рис.

46. Скелеты Dinoflagellata. А:—

Peridinium;

В —

Ornithocercus;

С

—

Ceratium

tripos;

D —

Ceratium hirundinella

(ив

Догеля).

либо соединяются в решетчатый остов, имеющий форму усеченной

пирамиды и снабженный шипами.

Немногие

из зеленых пресноводных Mastigophora

(Mallomonas)

тоже имеют покров из щетинкообразных кремнеземных игол.

Наружный сплошной скелет также довольно

сильно

распространен среди жгутиконосцев. Он бывает

двух

сортов:

клетчатковый

и

студенистый.

Клетчатковым скелетом обладает

100

Опорные

образования

и

скелет

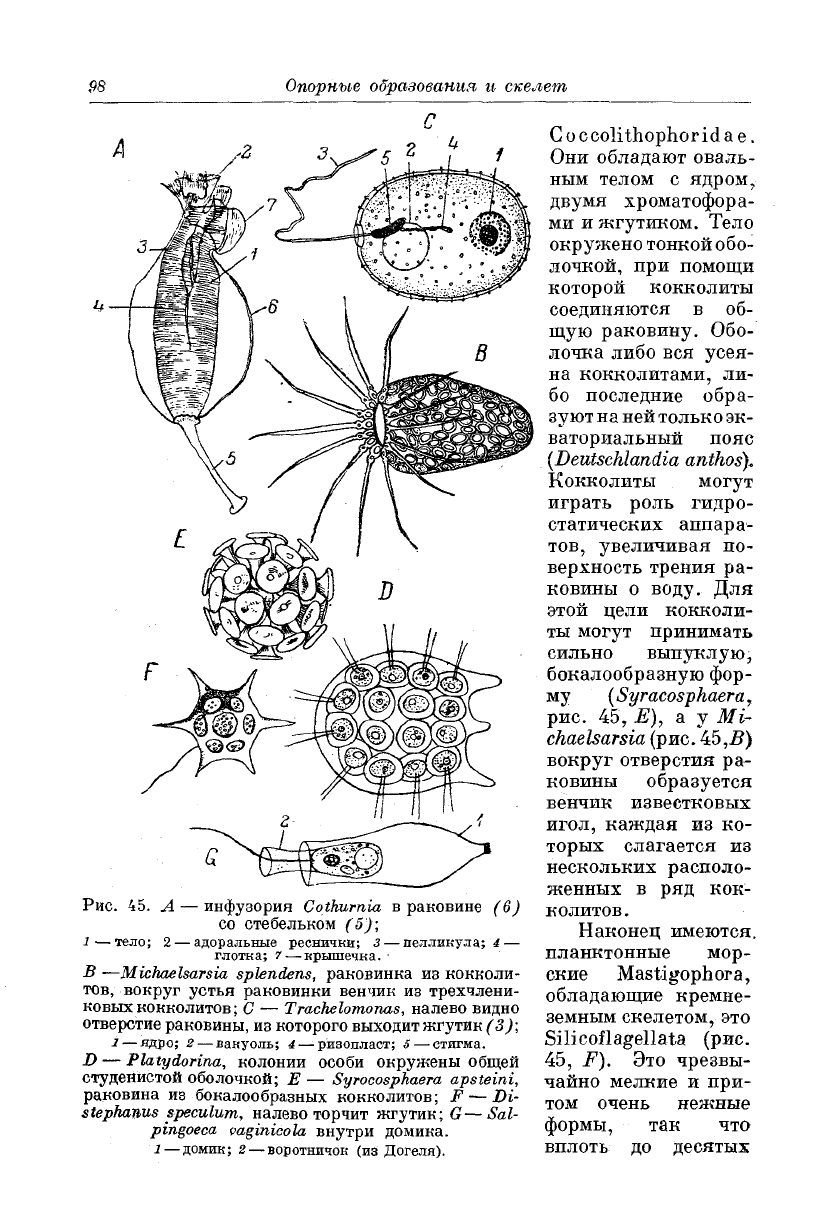

отряд планктонных, преимущественно морских Dinoflagellata

(рис.

46).

Низшие

Dinoflagellata, а именно Gymnodiniaceae являются го-

лыми,

у прочих же развивается сплошной, но состоящий из

двух

половин,

или створок, клетчатковый панцырь. У Prorocentraceae обе

половины

панцыря — цельные, у остальных панцирных Dinofla-

gellata

как передняя, так и задняя половины дифференцированы на

известное число совершенно определенным образом расположенных

пластинок.

Обе половины панцыря разделены кольцевой эквато-

риальной

бороздой — поясом (cingulum). Пластинки панцыря распо-

лагаются в виде неправильных венчиков, среди которых К о f о i d

(1909)

различает передний или

апикальный,

прецингулярный,

пост-

цингулярный

и задний или

антапикалъный

венчики. Кроме того

имеется еще

цингулярная

пластинка, защищающая экваториальную

борозду и несколько дополнительных пластинок.

У Dinoflagellata панцырь вытягивается в рога, листовидные вы-

росты и другие придатки, увеличивающие его поверхность, —'• при-

способления

к планктонному образу жизни. Интересно, что эти вы-

росты сильнее всего развиты у тепловодных форм, ибо теплая вода

имеет меньший удельный вес и поэтому труднее поддерживает взве-

шенный

в ней планктон, чем более холодная. Chun и Kars-

ten

(1909)

говорят, что при переходе из сравнительно холодного

и

соленого южного экваториального течения в теплые воды Гви-

нейского

течения короткорогие формы трехрогого рода

Ceratium

сразу исчезают и заменяются длиннорогими

(Chun),

To же отме-

чает Kars ten при сравнении индийских

Ceratium

(удельный вес

воды

1,021),

живущих при немного более высокой температуре,

с теми же видами из восточной части Атлантического океана (удель-

ный

вес воды

1,023),

живущих при более низкой температуре

(рис.

44, В).

Особенно интересно, что некоторые Dinoflagellata обладают спо-

собностью изменять форму своего скелета соответственно изменениям

окружающей среды. Так, в пресноводных бассейнах особи одного

и

того же вида, взятые в разное время года, обладают (например

Ceratium

hirundinella)

разной длиной рогов панцыря: в летнее время

большей, чем в зимнее, когда внутреннее трение воды наиболее

высоко.

У морских же

Ceratium

даже один и тот же экземпляр, по-

падая в более теплые течения, быстро выращивает свои рога, тем

самым увеличивая сопротивляемость опусканию и способность флот-

тирования,

попадая же в холодные воды, автотомирует рога, укора-

чивая их и тем самым предупреждая возможность выпирания жи-

вотного, вследствие чересчур большой легкости, на самую поверх-

ность моря.

Студенистый скелет имеется, главным образом, у ко-

лониальных жгутиконосцев из сем.

Volvocidae,

syncrypta

и

неко-

торых

других.

У

Volvocidae

(Pandorina,

Eudorina,

Volvox

и др.) сту-

денистые, довольно плотные оболочки отдельных особей колонии

спаиваются вместе, так что вся колония превращается в студенистый