Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Скелет

кишечнополостных

121

Таков

скелет одиночного коралла, например

Caryophyllia.

Хотя

местами он глубоко вдается в тело полипа, но везде остается наруж-

ным,

будучи

подостлан слоем эктодермальных клеток — образова-

тельниц скелета, или каликобластов.

Количество отдельных составных частей скелета подвержено

у разных представителей Hexacorallia широким вариациям. Так,

вместо одной колонки, или columella, может быть целый венчик

вертикальных столбиков и т. п. Особенно сильны различия в числе

склеросепт. Как правило, можно сказать, что число их является

кратным

шести. В молодом возрасте у большинства Hexacorallia

закладываются только шесть септ первого порядка, лежащих внутри

шести внутренних гастральных камер первого же порядка. Однако

по

мере образования новых внутренних камер, возрастает и число

склеросепт, причем они возникают целыми циклами. Так, после

ше'сти склеросепт первого порядка закладываются шесть септ вто-

рого порядка, затем двенадцать септ третьего порядка, далее два-

дцать четыре септы четвертого порядка и т. д. В окончательном виде

у взрослого полипа число склеросепт колеблется от двенадцати до

нескольких сот.

Развитие скелета было впервые подробно исследовано Koch

у

Astroides

calicularis.

Зачаток скелета появляется на подошве осев-

шей

планулы в виде кольцеобразной тонкой пластинки. Потом края

не

сходятся, и получается цельная подошвенная пластинка. Первые

зачатки септ закладываются в виде радиальных складок эктодермы.

Под

каждой складкой эктодерма отделяется от известковой пла-

стинки;

в пространстве

между

обоими слоями складки выделяются

крупинки

извести, образующие септы, и уже позднее септы слива-

ются с базальной пластинкой. Наружные раздвоенные края их,

сливаясь,

образуют тэку, а внутренние концы сливаются в colu-

mella. Таким образом весь скелет закладывается вне эктодермы

животного, которую он только, нарастая, местами может более

или

менее глубоко впячивать внутрь тела.

Самое выделение углекислой извести совершается, по данным

Koch

(1882), путем отложения эпителиальными клетками на

своих наружных поверхностях шаровидных комочков, чешуек или

сферокристаллов извести, имеющих радиально исчерченное строе-

ние,

что указывает на их состав из многочисленных кристалличе-

ских иголочек. Каждая чешуйка скелета есть продукт выделения

одной

эпителиальной клетки. На более старых частях скелета чешуй-

чатое строение его сглаживается.

Взаимоотношения

между

мягкими частями

и-скелетом. Как мы видели, тело одиночного коралла сидит,

как

жолудь

в его чашечке, в тэке. В большинстве случаев

верх-

няя

треть полипа торчит свободно

наружу.

Мало того, краевые

части мягкого тела

даже

как бы переливаются за границы тэки,

отчасти прикрывая ее снаружи. Эта внечашечная часть полипа

состоит из

всех

трех

слоев тела и продолжения его гастральной

полости. У колониальных форм именно эти части полипов сооб-

122

Опорные

образования

и

скелет

щаются

между

собой, переходя незаметно

друг

в

друга.

Эти проме-

жуточные

между

полипами части живого тела колонии, которые

строго не

могут

быть отнесены ни к одной отдельной особи, назы-

ваются ценосарком.

В

случае

пористого скелета сообщение

между

полипами

уста-

навливается не только через посредство верхней внечашечной части

полипа,

но и при помощи многочисленных, выстланных эндодермой

каналов,

пронизывающих стенки тэки.

Образование колоний и их скелета. Образо-

вание колоний есть

результат

бесполого размножения, не доведен-

ного до конца. Весьма интересен вопрос о

судьбе

скелета полипов

при

этих процессах и о том, как образуется массивный общий по-

липняк,

свойственный большинству Hexacorallia, Размножение со-

вершается либо почкованием, либо продольным делением. Между

обоими

способами имеется существенная разница в следующем.

В первом

случае

молодой зооид со своим полипняком возникает

целиком

вне чашечки родителя, и все части его скелета формируются

заново.

При этом скелет родителя является лишь субстратом для

прикрепления

скелета почки. При делении делится сначала лишь

верхняя мягкая часть полипа, скелет же вместе с нижней частью

полипа

остается неизмененным и неразделенным. Но когда скелет,

вырастая вверх, достигает места бифуркации, он сам раздваивается.

Сначала раздваивается columella, потом ущемляются края

тэки,

пере-

тяжка увеличивается, и постепенно образуются две чашечки. Уже

обызвествленные части никогда не подвергаются перемоделировке.

Деление бывает или совершенно равномерным (Mussa) или неравно-

мерным

(Lophohelia).

Это последнее походит по виду на почкова-

ние,

но здесь весь скелет дочерней особи отщепляется от такового

материнской.

Порядок взаимного расположения почек или дочерних

особей при делении оказывает решающее значение на форму полу-

чающейся колонии. Она зависит от следующих факторов: место

образования

почек, их частота и направление,

угол

бифуркации

двух

делящихся особей, отношение быстроты роста в вышину и бы-

строты роста в толщину и т. д. .

Комбинацией

этих процессов получаются несколько типов коло-

ний.

1. Древовидный тип с дихотомическим ветвлением

ствола и ветвей колонии. Получается делением. Плоскости деления

проходят в разных направлениях, вследствие чего дихотомия при-

водит к древовидной форме колонии.

2. Пластинчатый тип. Получается, как предыдущий,

дихотомией, но при условии, что все деления проходят в одной пло-

скости:

получается пластинка, по свободному краю которой сидят

полипы.

Вследствие стесненности полипов в колонии делятся лишь

крайние

особи, отчего пластинка растет лишь обоими краями. Про-

стая форма пластинки может усложняться тем, что она становится

складчатой или изгибающейся, или, вследствие того, что один полип

делится в новом направлении, может получиться отходящая от ос-

Скелет

червей

123

новной

побочная пластинка, под

углом

или перпендикулярная

к

первой.

3. Массивный тип. Получается из обоих предыдущих

типов путем сближения соседних полипов и слияния их или прямо

стенками

тэк или через посредство ребер тэки.

4. Мэандрический тип. Тесно связан с пластинчато-

массикным

типом, при котором колония состоит из многих пласти-

нок,

слившихся краями. Отличается от него тем, что разделение

чашечек здесь не доводится до конца и получаются ряды более

или

менее полно сообщающихся

между

собой тэк (рис. 60. В). Иногда

между

соседними тэками еще видны ясные пережимы, иногда же все

чашечки"

одного ряда сливаются в

один

общий сложный, лентовидный

calyx,

с общей пластинчатой колу-

меллой, по сторонам которой лежат

симметрично два ряда септ, совер-

шенно

утративших радиальное рас-

положение.

Надо, однако, иметь в

виду,

что над каждой такой длин-

ной

«долиной» поднимается ряд от-

дельных живых полипов, каждый со

своим ртом, венчиком щупалец и т. д.

Скорость нарастания

колоний.

Кроме разных кос-

венных показаний, V a u g h a'n

(1913)

и др. вели прямые наблюде-

ния

над ростом кораллов. Планула

Facia

дает

через 1 год колонии в

20 мм

2

при 5 мм высоты.

Porites

за то же время

дает

колонии в

23 X 14 мм при 3 мм высоты. Eus-

milia

— 20 X 20 мм, при 18 мм в вышину. Однако эта скорость

с вырастанием колонии должна увеличиваться, ибо возрастает чи-

сло размножающихся особей. Из косвенных показаний, по

Well-

stead, корабль, затонувший в Персидском заливе, за 20 ме-

сяцев

покрылся коркой кораллов в 60 см толщиной. Многое

при

этом зависит от вида коралла. Пористые кораллы

растут

гораздо быстрее плотных. На подводных частях корабля, зато-

нувшего 64

года

назад,

Madrepora

образовали слой в 4,5 м, а

Orbicella,

осевшие на бутылках, слой всего лишь в 20 см толщиной.

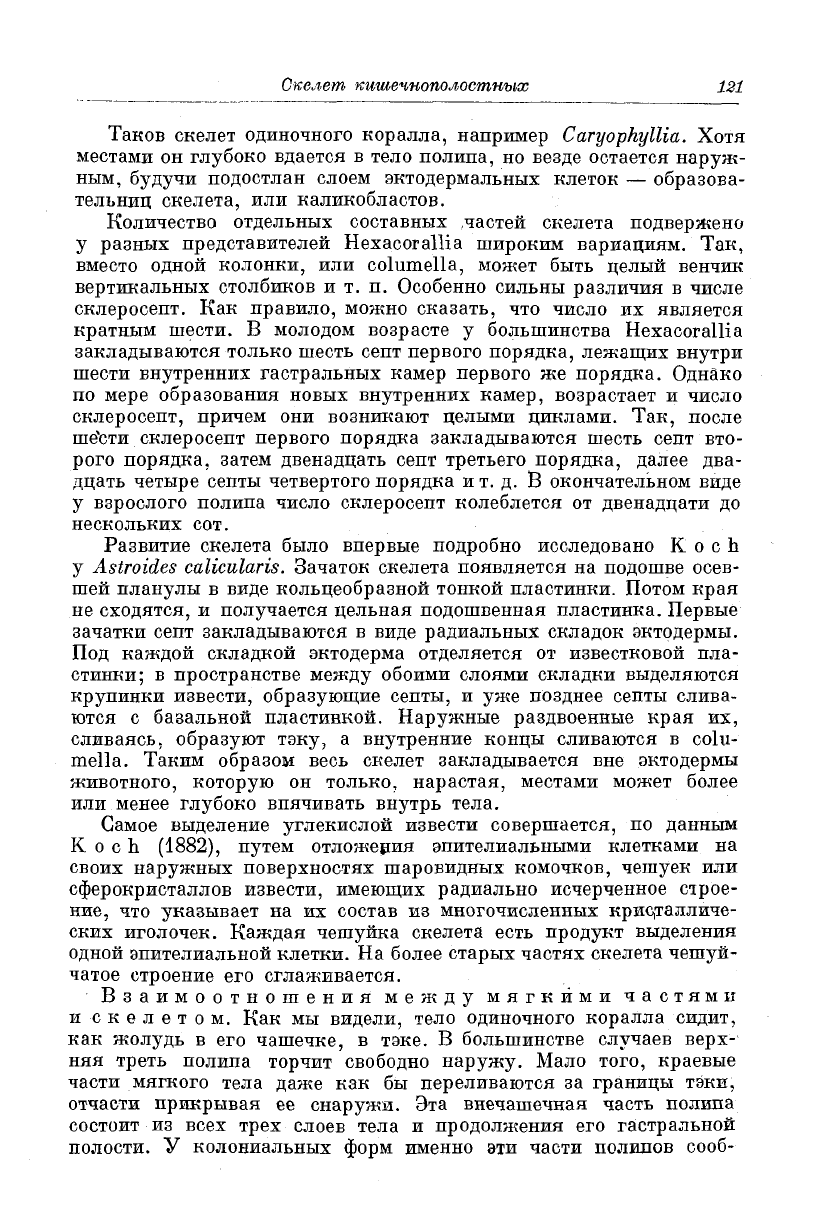

Рис.

60. А — несколько скелет-

ных чашечек

Prionastraea

vasta;

В — часть поверхности скелета

Coelotia

arabica

(по Клюя-

ц

и

н г е р у).

СКЕЛЕТ

ЧЕРВЕЙ

(Vermes)

Громадное большинство червей не имеет наружного скелета,

который

мы встречаем, собственно, только у

Bryozoa

и Brachiopoda.

Хитиноидная кутикула многих червей, как то Annelides, Gephyrei,

не

достигает той плотности, какой обладают хитиновые покровы

134

Опорные

образования

и

скелет

Arthropoda, а потому лишь с натяжкой может быть отнесена к на-

стоящим

опорным образованиям.

Однако у червей широко распространена одна категория образо-

ваний,

претендующая на значение опорных, это — соединительная

ткань

многих

Vermes.

Особенно подробно вопрос о соединительной

ткани,

или так называемых пограничных образованиях, у червей

разобран Ливановым (1914).

Пограничные

образования

червей.

Уже у низших групп червей,

а именно Turbellaria и

других

Platodes, а также у Nemertini, Poly-

chaeta, Oligochaeta и Hirudinea во многих местах тела, а именно

под наружным и кишечным эпителием,

между

мышечными волок-

нами,

а также в промежутках

между

различными внутренними

органами (кроме форм, обладающих хорошо развитым целомом) заме-

чаются прослойки, тяжи, перепонки и пластинки особого соедини-

тельного вещества. Соединительнотканный характер его хорошо

виден из окрашивания в розовый цвет по ван-Гизону и в синий по

Маллори.

Описанное вещество либо совершенно бесструктурно, либо

содержит в себе форменные элементы в виде тончайших волокон.

Оно

может иметь разную степень густоты. В некоторых местах тела,

например

под наружным эпителием у

всех

Platodes и Nemertini,

соединительнотканное вещество сильно уплотняется, образуя так

называемую

базалъную

перепонку

(membrana

basilaris).

В

других

местах соединительная ткань более или менее разрыхляется,

обнаруживая многочисленные пустоты и принимая вследствие этого

ячеистое строение (паренхима Platodes и Hirudinea). Эти разли-

чия,

однако, несущественны и, как справедливо указывает Л и-

в

а н о в, соединительная ткань морфологически представляет во

всех

перечисленных группах червей одно цельное образование. Это

отнюдь не мешает, однако, происхождению соединительной ткани

даже

у одного и того же животного из разных источников. По

данным

Ливанова, опирающегося, кроме собственных работ,

на

большой литературный материал, указанные тяжи, перепонки

и

т. д. возникают частью за счет экто- и эндодермального эпителия

(как

их membranae limitantes), частью же за счет секреции их

клетками мезенхимы.

Ливанов,

вполне справедливо указывая на то, что до сих

нор

соединительнотканным образованиям у беспозвоночных уделя-

лось чересчур мало внимания, впадает, однако, в этом отношении

в

противоположную крайность. Он склонен придать совокупности

соединительнотканных образований значение особого четвертого,

неклеточного зародышевого листка,

парабласта.

Разнородность

происхождения и разновременность появления элементов соеди-

нительной

ткани в индивидуальной жизни, признаваемая самим

Ливановым, говорят против» правильности установления

поня-

тия

о парабласте, как о зародышевом пласте. Применение этого тер-

мина

допустимо, однако, в целях сокращения обозначений элемен-

тов соединительной ткани. Что касается опорного значения пара-

бласта, то таковое более или менее неоспоримо лишь для некоторых

Скелет

червей

125

типов его, а именно для базальной перепонки Platodes и Nemer-

tini.

Эта перепонка, одевающая все животное под его наружным эпи-

телием в виде сплошного

чехла,

действительно, повидимому, обес-

печивает червю сохранение им постоянной формы тела, поддер-

живая стенки последнего. Кроме того базальная перепонка обла-

дает

и другим свойством опорной ткани. Она служит для прикрепле-

ния

волокон дорзо-вентральной му- д

скулатуры. У части Turbellaria базаль-

ная

перепонка более или менее сплош-

ная

и подстилает наружный эпителий.

У

других

ресничных червей (многие

Rhabdocoela), у Trematodes и Cestodes

основные концы эпителиальных клеток

прободают перепонку и заходят в мы-

шечный слой и паренхиму.

Более рыхлые, сетчатые типы пара-

бласта вряд ли

могут

быть признаны

з*а опорные элементы. Подобно мезо-

глее

губок и

студню

медуз

(которые

тоже являются модификациями пара-

бласта), эти образования представляют

то, что можно назвать «заполняющей

тканью», и поддерживают тело живот-

ного в той же мере, как и мускульная

ткань и др. Опорная их функция такова

же, как, например, жидкости, заполня-

ющей цел омические мешки. По всей

вероятности, эта жидкость, заполняю-

щая

у Coelomata промежутки

между

внутренними органами, имеет,

между

прочим, и опорное значение, но это

не позволяет нам, однако, относить ее

к

числу опорных образований.

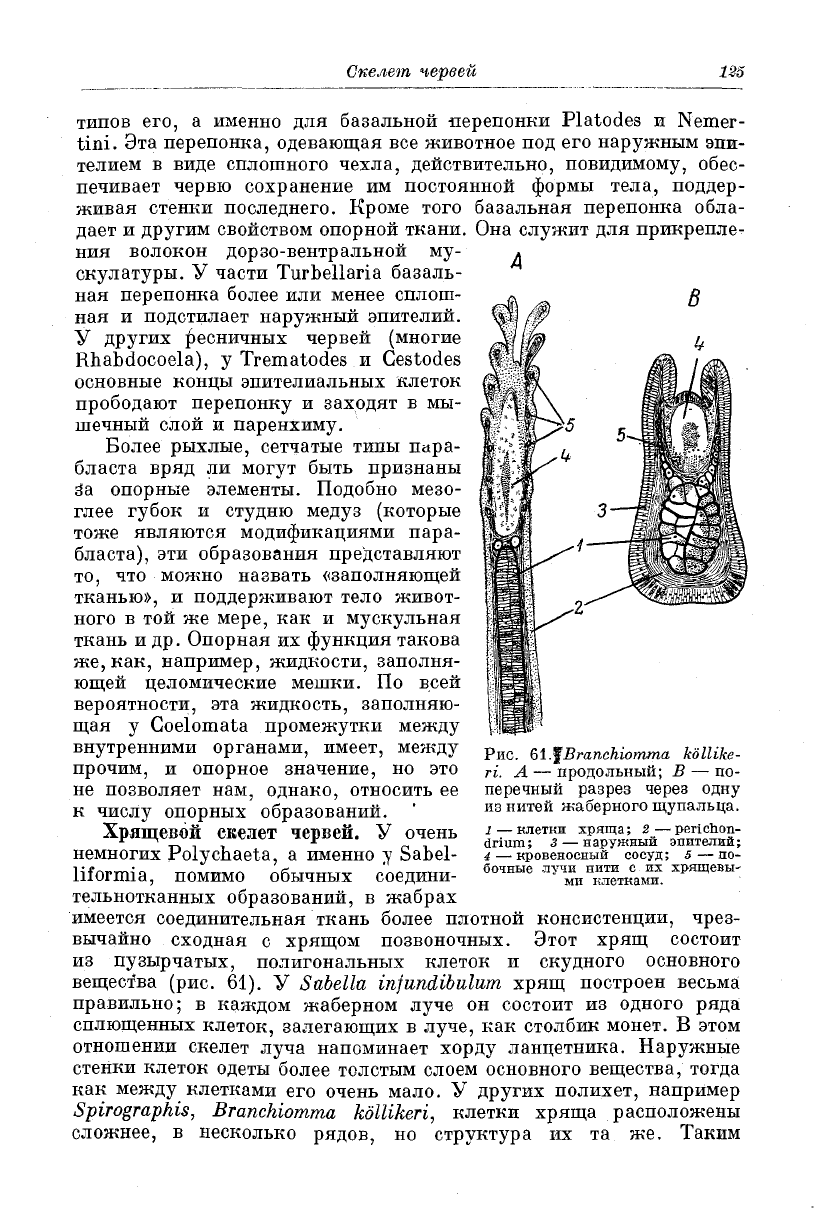

Хрящевой скелет червей. У очень

немногих Polychaeta, а именно у Sabel-

liformia, помимо обычных соедини-

тельнотканных образований, в жабрах

имеется соединительная ткань более плотной консистенции, чрез-

вычайно сходная с хрящом позвоночных. Этот хрящ состоит

из

пузырчатых, полигональных клеток и скудного основного

вещества (рис. 61). У

Sabella

infundibulum

хрящ построен весьма

правильно; в каждом жаберном

луче

он состоит из одного ряда

сплющенных клеток, залегающих в

луче,

как столбик монет. В этом

отношении скелет

луча

напоминает

хорду

ланцетника. Наружные

стенки клеток одеты более толстым слоем основного вещества,

тогда

как

между

клетками его очень мало. У

других

полихет, например

Spirographis,

Branchiomma

kollikeri,

клетки хряща расположены

сложнее, в несколько рядов, но

структура

их та же. Таким

Рис.

61.|Branchiomma

kollike-

ri. А — продольный; В — по-

перечный разрез через одну

из

нитей жаберного щупальца.

1

— клетки хряща; 2 — perichon-

drium; 3 — наружный эпителий;

4 — кровеносный сосуд; 5—по-

бочные лучи нити с их хрящевы'

ми

клетками.

126

Опорные

образования

и

скелет

образом нежные жаберные нити получают надлежащую опору

в

виде тонких хрящевых осей. Интересно, что хрящевая ткань

встречается уже у таких низкоорганизованных представителей жи-

вотного царства, как Polychaeta.

Трубки

многощетинковых

червей

(Polychaeta).

Хотя трубки си-

дячих Polychaeta не имеют никакой непосредственной связи с телом

животного, легко

могут

быть покидаемы им и не образуют состав-

ной

части самого организма,

следует

упомянуть о них, потому что

нередко они по функции необычайно походят на настоящий

трубча-

тый скелет многих беспозвоночных (Mollusca, Foraminifera).

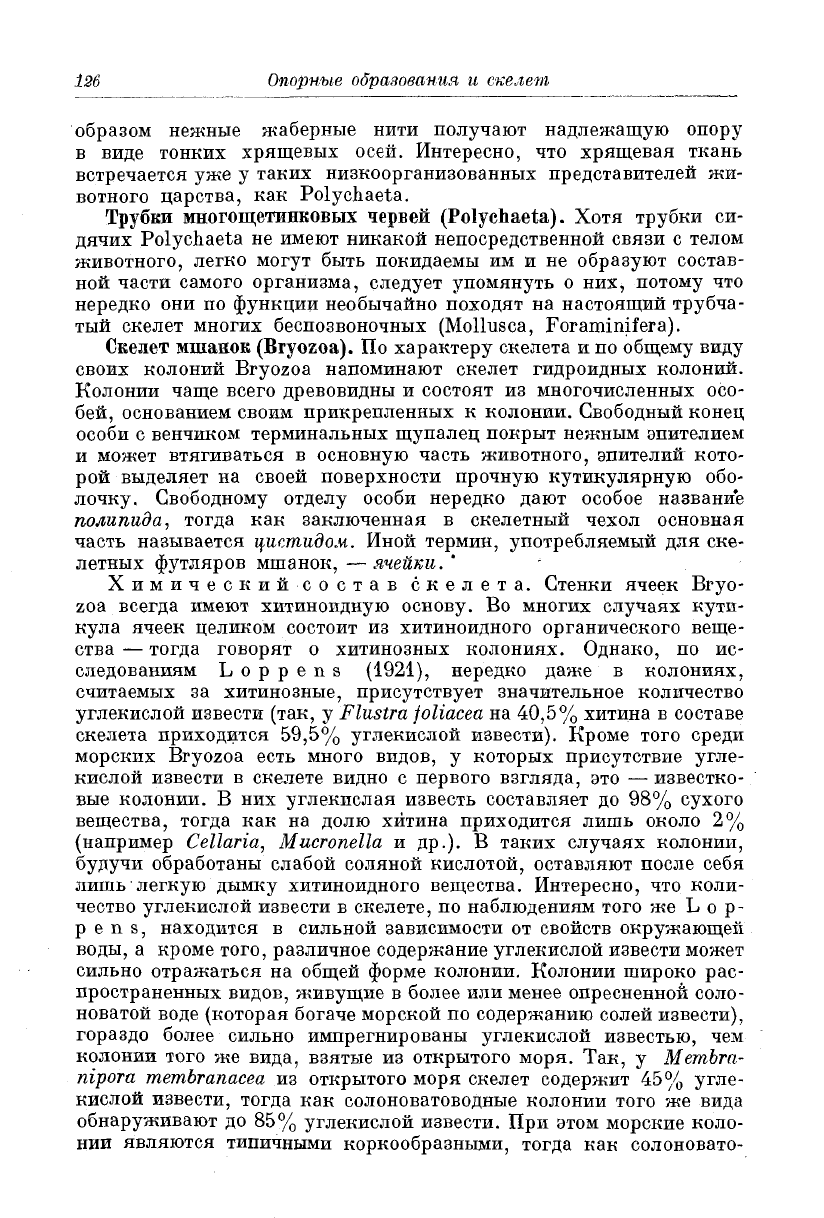

Скелет

мшанок

(Bryozoa).

По характеру скелета и по общему виду

своих колоний

Bryozoa

напоминают скелет гидроидных колоний.

Колонии

чаще всего древовидны и состоят из многочисленных осо-

бей,

основанием своим прикрепленных к колонии. Свободный конец

особи с венчиком терминальных щупалец покрыт нежным эпителием

и

может втягиваться в основную часть животного, эпителий кото-

рой

выделяет на своей поверхности прочную кутикулярную обо-

лочку. Свободному

отделу

особи нередко

дают

особое название

полипида,

тогда

как заключенная в скелетный

чехол

основная

часть называется

цистидом.

Иной

термин, употребляемый для ске-

летных футляров мшанок, — ячейки. '

Химическийсостав скелета. Стенки ячеек Bryo-

zoa всегда имеют хитиноидную основу. Во многих случаях кути-

кула ячеек целиком состоит из хитиноидного органического веще-

ства —

тогда

говорят о хитинозных колониях. Однако, по ис-

следованиям Loppens (1921), нередко

даже

в колониях,

считаемых за хитинозные, присутствует значительное количество

углекислой извести (так, у

Flustra

foliacea

на 40,5% хитина в составе

скелета приходится 59,5% углекислой извести). Кроме того среди

морских

Bryozoa

есть много видов, у которых присутствие

угле-

кислой

извести в скелете видно с первого взгляда, это — известко-

вые колонии. В них углекислая известь составляет до 98%

сухого

вещества,

тогда

как на долю хитина приходится лишь около 2%

(например

Cellaria,

Mucronella

и др.). В таких случаях колонии,

будучи

обработаны слабой соляной кислотой, оставляют после себя

лишь

легкую дымку хитиноидного вещества. Интересно, что коли-

чество углекислой извести в скелете, по наблюдениям того же Lop-

pens, находится в сильной зависимости от свойств окружающей

воды, а кроме того, различное содержание углекислой извести может

сильно

отражаться на общей форме колонии. Колонии широко рас-

пространенных видов, живущие в более или менее опресненной соло-

новатой воде (которая богаче морской по содержанию солей извести),

гораздо более сильно импрегнированы углекислой известью, чем

колонии

того же вида, взятые из открытого моря. Так, у

МетЪга-

nipora

mernbranacea

из открытого моря скелет содержит 45%

угле-

кислой

извести,

тогда

как солоноватоводные колонии того же вида

обнаруживают до 85% углекислой извести. При этом морские коло-

нии

являются типичными коркообразными,

тогда

как солоновато-

Скелет

червей

12?

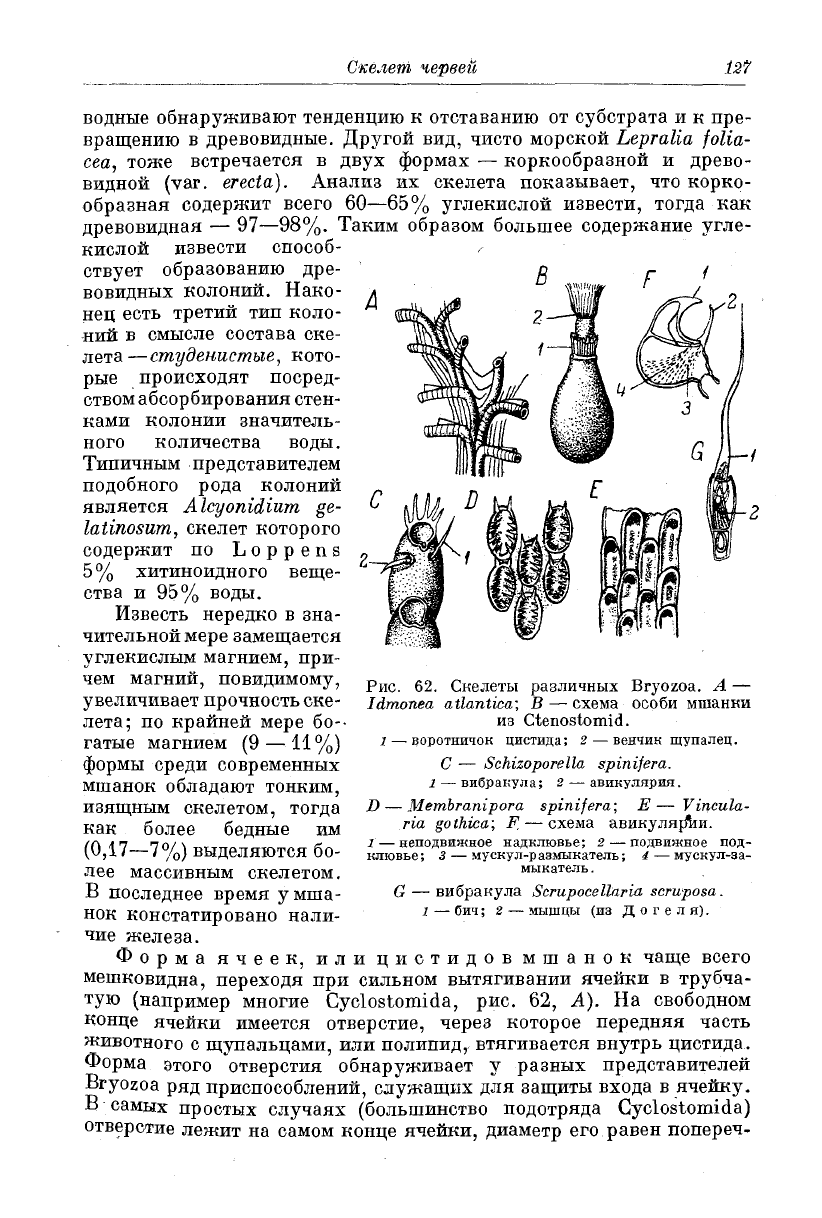

водные обнаруживают тенденцию к отставанию от субстрата и к пре-

вращению в древовидные. Другой вид, чисто морской

Lepralia

folia-

сеа, тоже встречается в

двух

формах •— коркообразной и древо-

видной

(var.

erecta).

Анализ их скелета показывает, что корко-

образная

содержит всего 60—65% углекислой извести,

тогда

как

древовидная —

97—98%.

Таким образом большее содержание

угле-

кислой

извести способ- /-

ствует

образованию дре- g

вовидных колоний.

Нако-

л

нец

есть третий тип коло- ЩЬЖ'

2

-

ний

в смысле состава ске-

лета—

студенистые,

кото-

рые происходят посред-

ством абсорбирования стен-

ками

колонии значитель-

ного количества воды.

Типичным

представителем

подобного рода колоний

является

Alcyonidium

ge-

latinosum,

скелет которого

содержит по Loppens

5% хитиноидного веще-

ства и 95% воды.

Известь

нередко в зна-

чительной мере замещается

Bryozoa.

A —

особи

мшанки

чем магний, повидимому,

увеличивает прочность

ске-

лета; по крайней мере бо-

гатые магнием (9 — 11%)

формы

среди современных

мшанок

обладают тонким,

изящным

скелетом,

тогда

как

более бедные им

(0,17—7%)

выделяются бо-

лее массивным скелетом.

В последнее время у мша-

нок

констатировано нали-

чие железа.

Форма

ячеек, или цистидов мшанок чаще всего

мешковидна, переходя при сильном вытягивании ячейки в

трубча-

тую (например многие Cyclostomida, рис. 62, А). На свободном

конце

ячейки имеется отверстие, через которое передняя часть

животного с щупальцами, или полипид, втягивается внутрь цистида.

Форма

этого отверстия обнаруживает у разных представителей

Bryozoa

ряд приспособлений, служащих для защиты

входа

в ячейку.

В самых простых случаях (большинство подотряда Cyclostomida)

отверстие лежит на самом конце ячейки, диаметр его равен попереч-

Рис.

62. Скелеты различных

Idmonea

atlantica;

В —

схема

из

Ctenostomid.

1

— воротничок цистида; 2 — венчик щупалец.

С —

Schizoporella

spinifera.

l

—

вибракула;

2 —

авикулярия.

D —

Membranipora

spinifera;

E—

Vincula-

ria

gothica; F. —

схема

авикуляр%и.

1

—

неподвижное надклювье;

2—

подвижное

под-

клювье;

3 —

мускул-размыкатель;

4 —

мускул-за-

мыкатель

.

G — вибракула

Scrupocellaria

scruposa.

1

— бич; 2 — мышцы (из Догеля).

128

Опорные

образования

и

скелет

нику

самой ячейки (рис. 62, А), а края лишены каких бы то ни было

защитных приспособлений. У подотряда Ctenostomida на месте

перехода цистида в полипид, т. е. по краю отверстия ячейки, имеется

гибкая

красивая оторочка,

воротничок

(рис. 62, В), снабженная

венчиком

щетинок. При втягивании полипида воротничок скло-

няется

над отверстием ячейки и тем самым закрывает входное отвер-

стие. Кроме того диаметр отверстия становится уже диаметра осталь-

ной

ячейки. У некоторых видов (рис. 62, Е) отверстие становится

подковообразным вследствие того, что брюшной край его вдается

в

отверстие в виде защитного язычка, что напоминает собой устрой-

ство

входа

в раковину у корненожек из семейства Miliolidae. Наибо-

лее совершенные защитные приспособления встречаются в подотряде

Ghilostomida. Прежде всего участок цистида по одной стороне

отверстия превращается в подвижно сочлененную с остальным

цистидом

крышечку

(operculum), которая захлопывается при по-

мощи

пары особых мышц-замыкателей после втягивания поли-

пида. Кроме того у многих Ghilostomida (например

Schizoporella,

Membranipora

и др.) у края отверстия вырастает группа или целый

венчик

торчащих вперед неподвижных выростов цистида, шипов,

которые дополняют защиту

входа

в ячейку (рис. 62, D). Наконец,

защиту как колонии в целом, так и входных отверстий отдельных

ячеек

у Chilostomida принимают-на себя особо модифицированные

индивиды —

авикулярии

и

вибракулы.

Авикулярии (рис. 62), как

известно,

представляют собой редуцированные особи (без щупа-

лец и кишечника), имеющие вид птичьей головы. Надклювье

головы образовано неподвижным выростом цистида,

тогда

как по-

движное подклювье образуется за счет крышечки нормальных

особей. Раскрывая и захлопывая свой клюв, авикулярии больно

щиплют непрошенных посетителей

колонии.

Авикулярии очень часто

отличаются от нормальных особей значительно меньшими разме-

рами и выпочковываются на нормальных особях неподалеку от их

входного отверстия,

служа

для охраны последнего. Такие формы

напоминают диморфных гидроидов с карликовыми стрекательными

полипами,

сидящими у

входа

в чашечки нормальных гидрантов

(Plumularia,

Antennularia

и др.). Вибракулы (рис. 62, G) это — те же

авикулярии,

но без выроста цистида, отвечающего надклювью,

тогда

как крышечка нормальной особи превращается у них в длин-

ный

стегающий по воде бич.

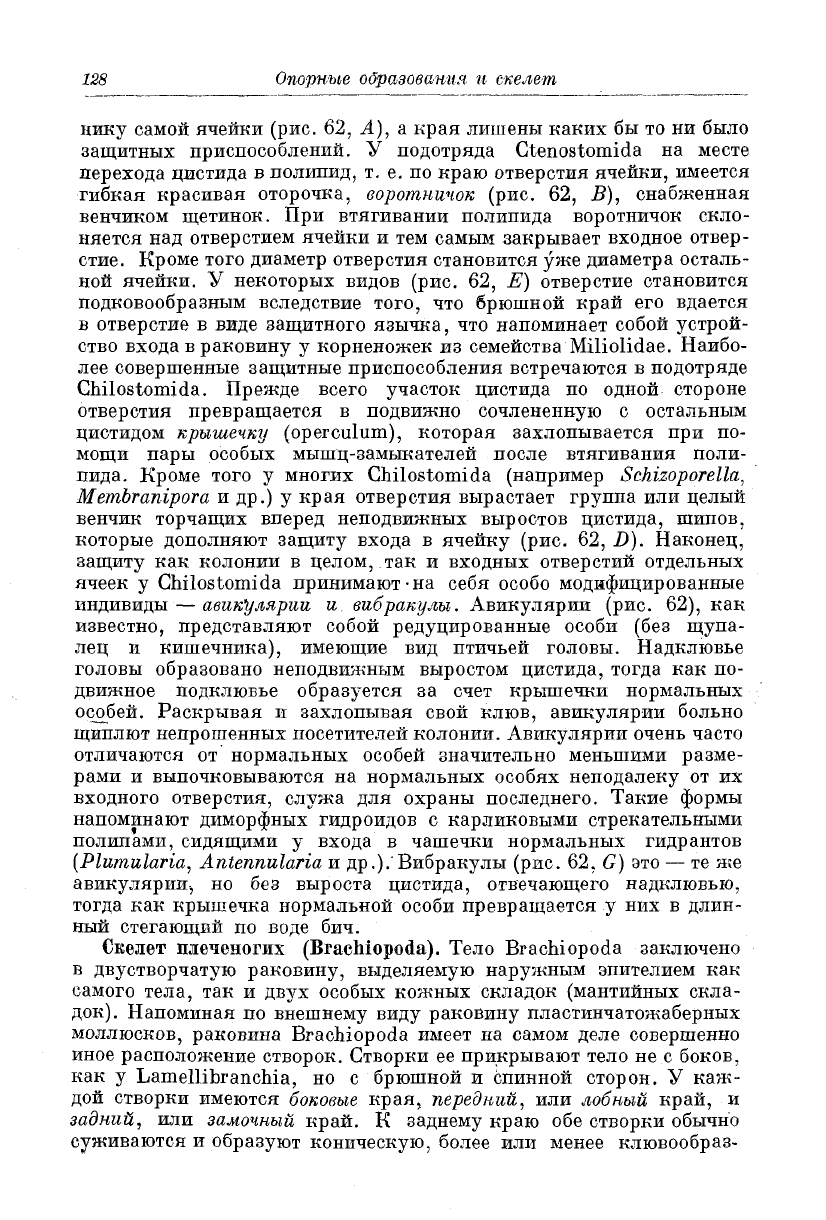

Скелет

плеченогих

(Brachiopoda).

Тело Brachiopoda заключено

в

двустворчатую

раковину, выделяемую наружным эпителием как

самого тела, так и

двух

особых кожных складок (мантийных скла-

док).

Напоминая по внешнему виду раковину пластинчатожаберных

моллюсков, раковина Brachiopoda имеет на самом

деле

совершенно

иное

расположение створок. Створки ее прикрывают тело не с боков,

как

у Lamellibranchia, но с брюшной и спинной сторон. У каж-

дой створки имеются

боковые

края,

передний,

или

лобный

край, и

задний,

или

замочный

край. К заднему краю обе створки обычно

суживаются и образуют коническую, более или менее клювообраз-

Скелет

червей

139

ную

загнутую

макушку. Сагиттальная плоскость делит обе створки

на

симметричные половины. Брюшная створка обычно значительно

более выпукла и поместительна, чем спинная.

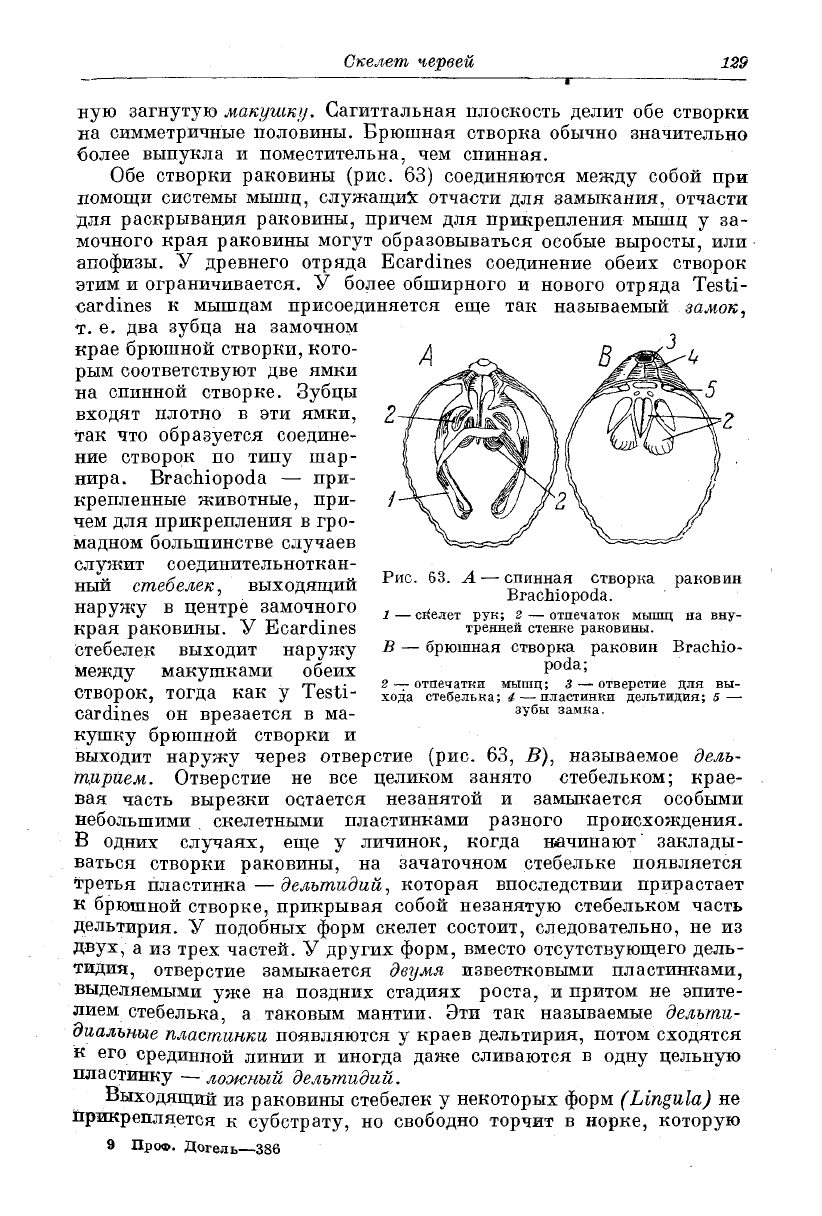

Обе створки раковины (рис. 63) соединяются

между

собой при

помощи

системы мышц, служащих отчасти для замыкания, отчасти

для раскрывания раковины, причем для прикрепления мышц у за-

мочного края раковины

могут

образовываться особые выросты, или

апофизы.

У древнего отряда Ecardines соединение обеих створок

этим

и ограничивается. У более обширного и нового отряда Testi-

car dines к мышцам присоединяется еще так называемый

замок,

т. е. два зубца на замочном

крае брюшной створки, кото-

рым соответствуют две ямки

на

спинной створке. Зубцы

входят

плотно в эти

ямки,

так

что образуется соедине-

ние

створок по типу шар-

нира.

Brachiopoda — при-

крепленные

животные, при-

чем для прикрепления в гро-

мадном большинстве случаев

служит соединительноткан-

ный

стебелек,

выходящий

наружу в центре замочного

края

раковины. У Ecardines

стебелек выходит наружу

между

макушками обеих

створок,

тогда

как у Testi-

cardines он врезается в ма-

Рис.

63. А

раковин

•

спинная

створка

Brachiopoda.

1

— скелет рук; 2 — отпечаток мышц на вну-

тренней

стенке раковины.

В — брюшная створка раковин Brachio-

poda;

2

— отпечатки мышц; з — отверстие для вы-

хода

стебелька; 4 — пластинки дельтидия; 5 —

зубы замка.

кушку брюшной створки и

выходит наружу через отверстие (рис. 63, В), называемое

делъ-

тприем.

Отверстие не все целиком занято стебельком; крае-

вая

часть вырезки остается незанятой и замыкается особыми

небольшими скелетными пластинками разного происхождения.

В одних

случаях,

еще у личинок, когда начинают заклады-

ваться створки раковины, на зачаточном стебельке появляется

третья пластинка—дельтидий, которая впоследствии прирастает

к

брюшной створке, прикрывая собой незанятую стебельком часть

дельтирия. У подобных форм скелет состоит, следовательно, не из

двух,

а из

трех

частей. У

других

форм, вместо

отсутствующего

дель-

тидия,

отверстие замыкается

двумя

известковыми пластинками,

выделяемыми уже на поздних стадиях роста, и притом не эпите-

лием стебелька, а таковым мантии. Эти так называемые

делъти-

диалъные

пластинки

появляются у краев дельтирия, потом сходятся

к

его срединной линии и иногда

даже

сливаются в одну цельную

пластинку —

ложный

делътидий.

Выходящий из раковины стебелек у некоторых форм (Lingula) не

прикрепляется

к

субстрату,

но свободно торчит в норке, которую

9

Проф.

Догель—386

130

Опорные образования и

скелет

животное вырывает себе в илистом грунте. У громадного большинства

Brachiopoda нижний конец стебелька плотно прирастает к камням,

водорослям и т. п. Стебелек состоит из плотной соединительной

ткани,

одетой снаружи хитиноидной кутикулой.

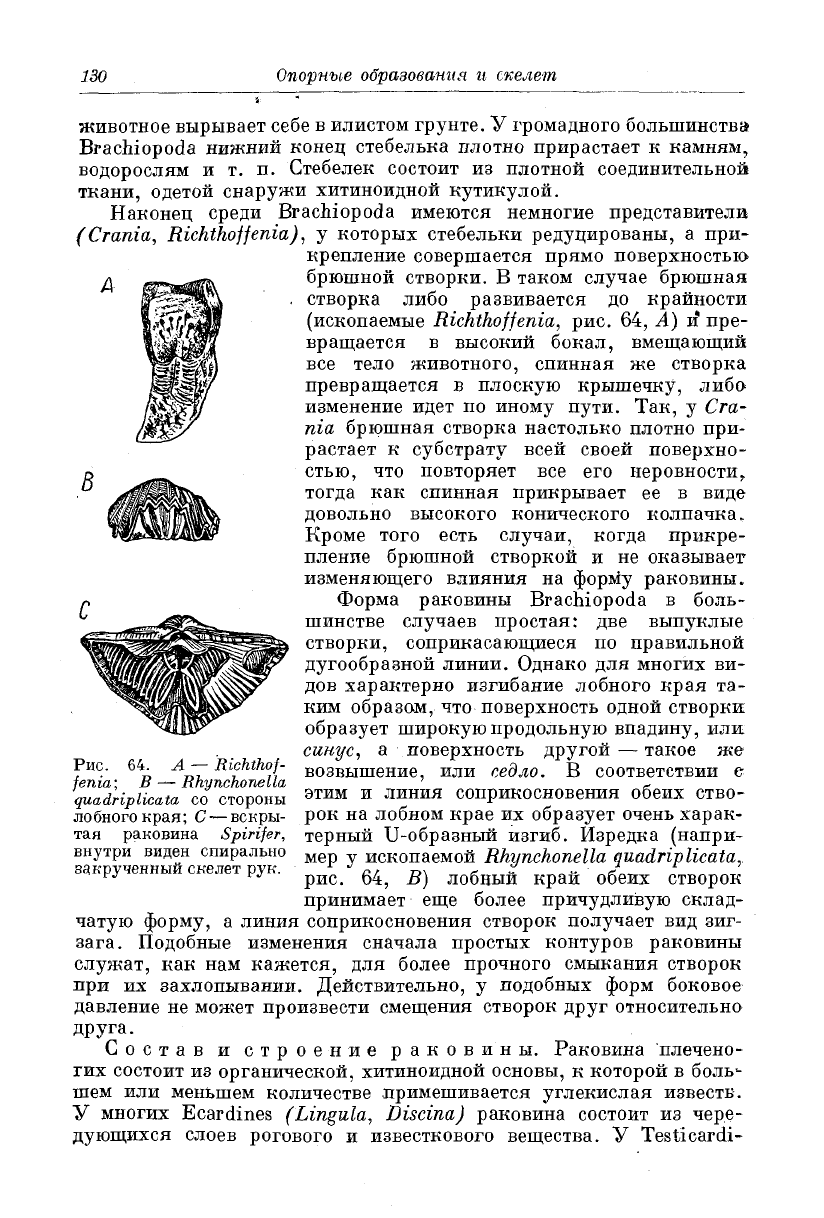

Наконец

среди Brachiopoda имеются немногие представители

(Crania,

Richthoffenia),

у которых стебельки редуцированы, а при-

крепление

совершается прямо поверхностью

брюшной створки. В таком

случае

брюшная

створка либо развивается до крайности

(ископаемые

Richthoffenia,

рис. 64, А) и пре-

вращается в высокий бокал, вмещающий

все тело животного, спинная же створка

превращается в плоскую крышечку, либо

изменение

идет по иному пути. Так, у Cra-

nia брюшная створка настолько плотно при-

растает к

субстрату

всей своей поверхно-

стью, что повторяет все его неровности,

тогда

как спинная прикрывает ее в виде

довольно высокого конического колпачка.

Кроме

того есть случаи, когда прикре-

пление

брюшной створкой и не оказывает

изменяющего влияния на форму раковины.

Форма

раковины Brachiopoda в боль-

шинстве

случаев

простая: две выпуклые

створки,

соприкасающиеся по правильной

дугообразной линии. Однако для многих ви-

дов характерно изгибание лобного края та-

ким

образом, что поверхность одной створки

образует широкую продольную впадину, или

.

_

синус,

а поверхность

другой

— такое же

Рис.

64. A —

Rwhthof-

возвышение, или

седло.

В соответствии е

ienia;

В —

HkvncnoneUa

_.

quadriplicata

со

стороны

этим

ж

линия соприкосновения обеих ство-

лобногокрая;

С

—

вскры-

рок на лобном крае их образует очень харак-

тая раковина

Spirifer,

терный U-образный изгиб. Изредка (напри-

внутри виден спирально

мер у ископае

мой

Rhynchonella

quadriplicata,

закрученный скелет рук.

' сг г>\ а. ~ -

~

R

V1

^

J

рис. 64, В) лобный край обеих створок

принимает

еще более причудливую склад-

чатую

форму, а линия соприкосновения створок получает вид зиг-

зага. Подобные изменения сначала простых контуров раковины

служат,

как нам кажется, для более прочного смыкания створок

при

их захлопывании. Действительно, у подобных форм боковое

давление не может произвести смещения створок

друг

относительно

друга.

Состав и строение раковины. Раковина плечено-

гих состоит из органической, хитиноидной основы, к которой в боль-

шем или меньшем количестве примешивается углекислая известь*.

У многих Ecardines

(Lingula,

Discina)

раковина состоит из чере-

дующихся слоев рогового и известкового вещества. У Testicardi-