Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Метанефридгш

561

dae(pnc.

337) ко всем этим частям присоединяется еще новый отдел •

от обоих задних участков пузыря

отходят

назад длинные выросты"

проникающие

в

брюшко

(Pagurus)

'

и

иногда сливающиеся

в

нем

в

боль-

шой

абдоминальный резервуар

(Еи-

pagurus).

У

креветок (Carididae)

пу-

зырь представлен только передним

• участком,

но он

сильно развивается

и

в

одном

или

нескольких местах

сливается

с

пузырем противополож-

ной

стороны тела.

Все описанные

до сих пор

части

нефридиев

несут экскреторную функ-

цию.

Самый концевой отдел выде-

лительного органа выстлан хитиновой

кутикулой,

для

экскреции

не слу-

жит

и

называется

выводным

прото-

ком.

Он

более

или

менее гистоло-

гически дифференцирован

у

всех

ра- •

ков,

кроме Phyllopoda,

где он не

обособлен от остального нефридиаль-

ного канала.

Экскреция

и

дополнительные

ор-

ганы выделения

у

раков. Нефридии

содержат бесцветную или

желтоватую

жидкость. Содержимое целомического

мешка

и

нефридиального канала раз-

лично

по

свойствам.

Ни

мочевины,-

ни

мочевой кислоты,

ни

гуанина,

т.е. обычных продуктов выделения,

у раков

не

обнаружено.

У

Maja

Marshal установил особую «кар-

цинуровую» кислоту, которая ближе

всего стоит

к

пиридинкарбоновым

кислотам. Кроме того

в

моче найдены

какие-то

алкалоиды, которые

при

впрыскивании

птицам

в

кровь очень

быстро убивают их. Судя

по

кислот-

ной

реакции целомического мешка

(тогда Как

ЖИДКОСТЬ

НефрИДиаЛЬНОГО

Спасти'

неф"

Р

вдиёв'

канала

нейтральна), Mar shal пред-

полагает,

что

именно мешок выде-

ляет карцинуровую кислоту.

Нефридий

раков совершенно лишен мускулатуры,

так что

движе-

ние

жидкости

в нем

вызывается только непрестанным выделением

новых количеств жидкости

(vis a

tergo). Вследствие этого процесс

выделения жидкости совершается редко

и

медленно.

Тем не

менее

важность экскреторной деятельности ясно доказывается скорой

36 ПрОФ, Догель—336

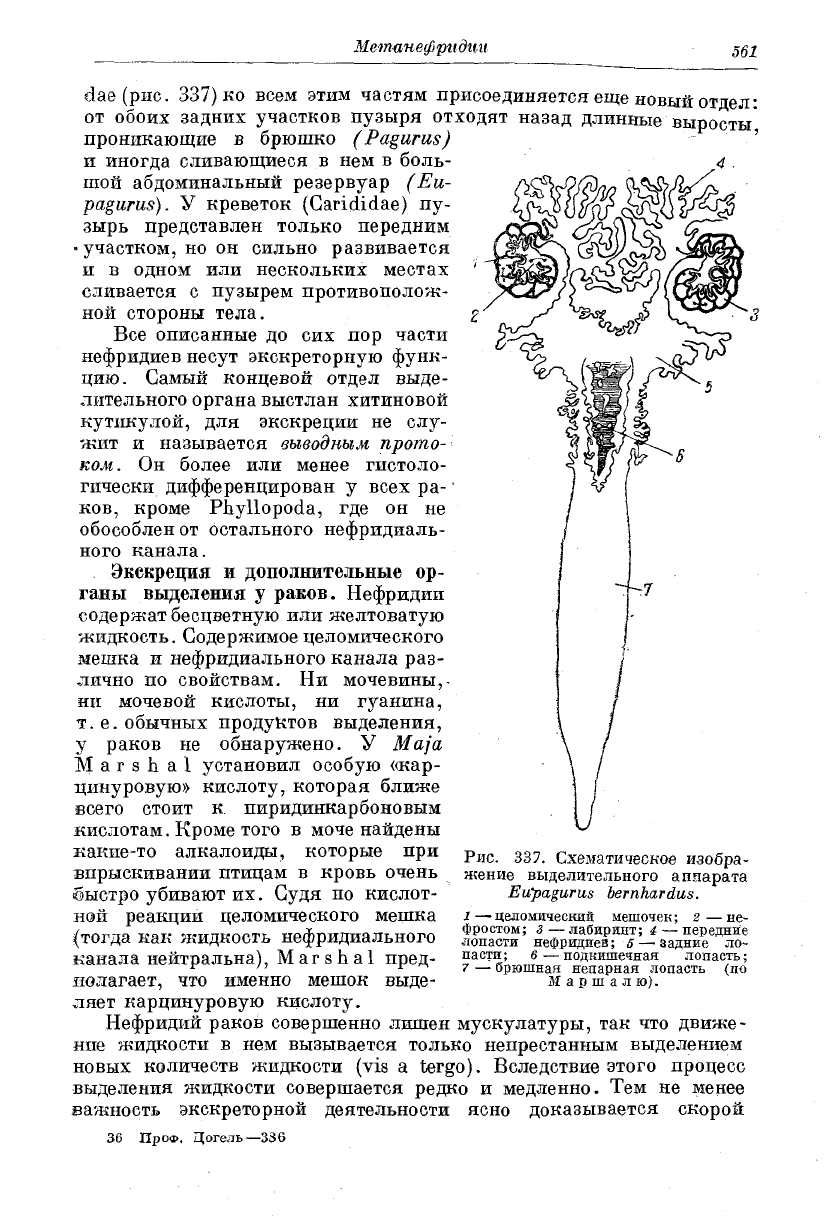

Рис.

337.

Схематическое

изобра-

жение

выделительного

аппарата

Eu'pagurus bernhardus.

1

—

целомический мешочек;

2 —

не-

фростом;

3

—

лабиринт;

4 —•

передние

_идиев;

5—'Задние

ло-

пасти;

6

—

подкишечная

лопасть;

7

—

брюшная

непарная

лопасть

{по

Маршал

ю).

562

Выделитель

пая

система

(через немного дней) гибелью

Potamobius

и

Maja после затыкания

выделительных отверстий.

Дополнительными экскреторными органами служат скопления

особых лимфатических клеток,

или

экскретофоров

(по

терминоло-

В

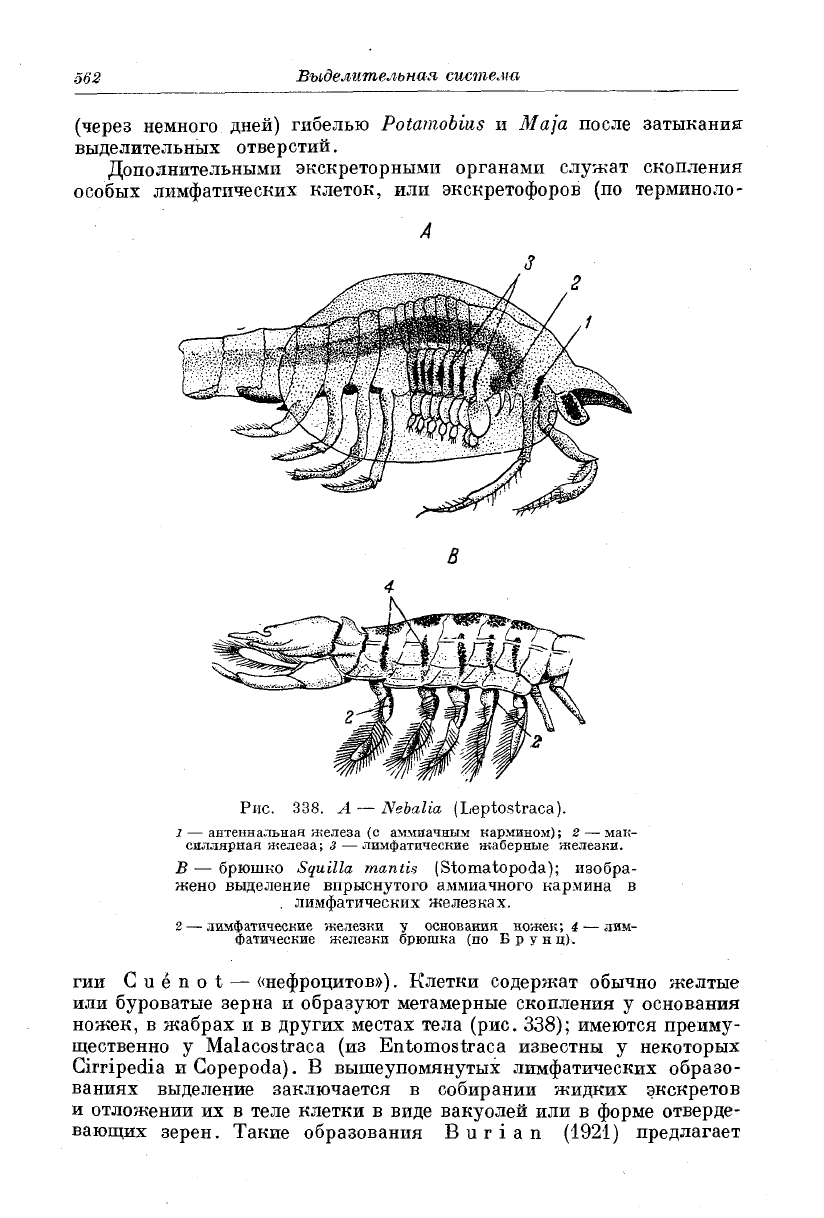

Рис.

338. А —

Nebalia

(Leptostraca).

1

—

антеннальная

железа

(с

аммиачным кармином);

2 —

мак-

силлярная

железа;

3 —

лимфатические

жаберные

железки.

В

—

брюшко

Squilla

mantis

(Stomatopoda);

изобра-

жено

выделение

впрыснутого

аммиачного

кармина

в

.

лимфатических

железках.

2

—

лимфатические

железки

у

основания ножек;

4 —

лим-

фатические

железки

брюшка

(по

Врун

ц).

гии

С и

ё п о t —

«нефроцитов»). Клетки содержат обычно желтые

или

буроватые зерна

и

образуют метамерные скопления

у

основания

ножек,

в

жабрах

и в

других местах тела (рис. 338); имеются преиму-

щественно

у

Malacostraca

(из

Entomostraca известны

у

некоторых

Cirripedia nCopepoda).

В

вышеупомянутых лимфатических образо-

ваниях выделение заключается

в

собирании жидких экскретов

и

отложении

их в

теле клетки

в

виде вакуолей или

в

форме отверде-

вающих зерен. Такие образования Burian (1921) предлагает

Метанефридии

называть «атроцитарными» органами. Однако у раков имеются и

другие

комплексы лимфатических клеток, которые, одновременно

с только что указанным типом выделения,

служат

также для захвата

и

удерживания твердых экскретов или частиц (например бактерий,

туши), появляющихся в крови, — «атрофагоцитарные» органы В и-

r i а п.

ОНИ

встречаются не только у высших, но и у

всех

низших

ракообразных и сосредоточены, главным образом, в области сердца.

Так,

у Gammaridae атрофагоцитарные клетки сидят на внутренней и

на

наружной поверхности самого сердца, иногда внедряясь

между

мышечными волокнами (Ковалевский). У

других

групп они,

кроме сердца, имеются и в некоторых

других

точках тела, например в

жабрах, в голове, у Schizopoda — в заднем сегменте тела. Случаев,

когда атрофагоциты

отсутствуют

в сердечной области, присутствуя

в

других

частях тела, очень мало

(Nebalia,

Artemia

no Bruntz).

Наконец,

у многих раков печеночные выросты тоже принимают

участие в выделении, что особенно ясно видно у Decapoda. У некото-

рых крабов найдено выделение печенью значительных количеств

мочевой кислоты.

При

инъекциях красок-индикаторов стенки целомического мешка

выделяют аммиачный кармин, а таковые нефридиального канала —

индигокармин.

Клетки клапанов нефростома вообще не окраши-

ваются, т.е. не имеют выделительной функции. Клетки лимфати-

ческих железок воспринимают аммиачный кармин. Твердые вещества

(тушь и др.), как только что сказано, собираются в атрофагоцитар-

ных образованиях совместно с вакуолями аммиачного кармина.

Метанефридии

Protracheata.

Это последний класс Arthropoda,

обладающий несомненными и притом более или менее типичными

метанефридиями.

Выделительная система Protracheata состоит из

многих пар сегментарных органов, число которых варьирует в за-

висимости от числа сегментов тела, от пятнадцати до сорока. Каждый

сегмент, начиная с первого послеротового и вплоть до последнего

безногого анального члейика, несет пару нефридиев.

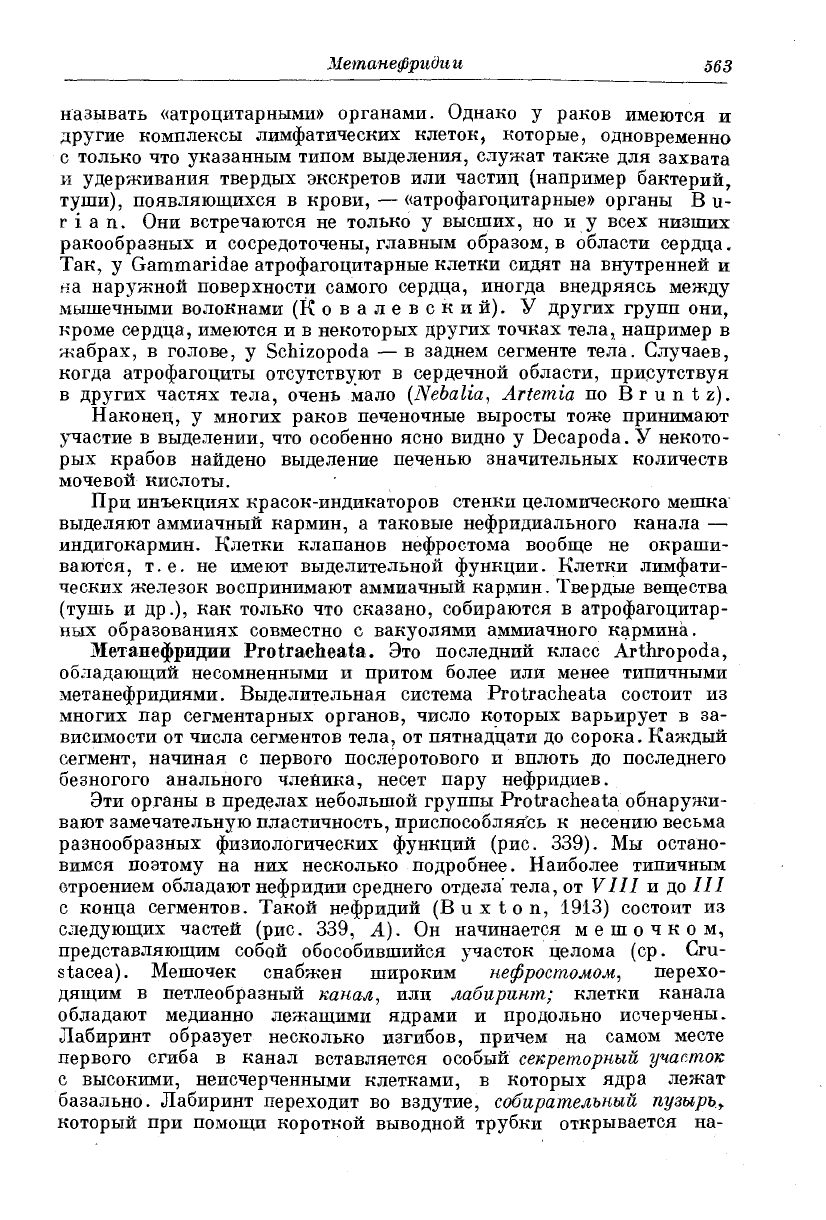

Эти органы в пределах небольшой группы Protracheata обнаружи-

вают замечательную пластичность, приспособляясь к несению весьма

разнообразных физиологических функций (рис. 339). Мы остано-

вимся

поэтому на них несколько подробнее. Наиболее типичным

строением обладают нефридии среднего отдела тела, от

VIII

и до ///

с конца сегментов. Такой нефридий (Buxton, 1913) состоит из

следующих частей (рис. 339, А). Он начинается мешочком,

представляющим собой обособившийся участок целома (ср. Cru-

stacea). Мешочек снабжен широким

нефростомом,

перехо-

дящим

в петлеобразный канал, или

лабиринт;

клетки канала

обладают медианно лежащими ядрами и продольно исчерчены.

Лабиринт образует несколько изгибов, причем на самом месте

первого сгиба в канал вставляется особый

секреторный

участок

с высокими, неисчерченными клетками, в которых ядра лежат

базально. Лабиринт переходит во вздутие,

собирательный

пузырь

f

который

при помощи короткой выводной трубки открывается на-

564

Выделительная

система

ружу

в основании ноги данного сегмента. К. С. Schneider

находил на известном протяжении лабиринта две полосы мерца-

тельных клеток, что представляло бы значительный интерер

ввиду

отсутствия ресничек у

всех

Arthropoda; однако прочие исследова-

тели

умалчивают

о наличии ресничек в нефридии.

Нефридии

VI и VII сегментов (рис. 339, В) видоизменяются,

приобретая необычайно длинный и извитой лабиринт, но теряя его

•секреторный участок, а также и собирательный пузырь.

Метанефривии

В III, IV и V сегментах (рис. 339, С), а также в сегментах послед-

них пар ног, напротив, лабиринт утрачивается, и нефростом откры-

вается прямо в короткий канал, который по строению сходен с секре-

торным участком; далее

следует

непосредственно выводная трубка.

Нефридии

// туловищного сегмента превращаются в пару так на-

зываемых

слюнных

желез,

впадающих общим отверстием в ротовую

полость (рис. 339, D). Нефростом их мешочка переходит в крайне

длинный

слепой мешок, или

трубку,

тянущуюся вплоть до зад-

него конца тела. Весь этот слепой мешок выстлан высокими клет-

ками,

подобно имеющимся в секреторном участке. От начального

(переднего) отдела слепого мешка

отходит

канал с продольно ис-

черченными клетками (т.е. эквивалент лабиринта), при помощи

выводной трубки впадающий в ротовую полость.

В первом посторальном (челюстном) сегменте имеется два слепых

канальца,

открывающиеся в ротовую полость, которые тоже рас-

сматриваются как измененные нефридии. Наконец

даже

относительно

антеннального сегмента имеются сведения, что во время эмбрио-

генеза в нем имеются преходящие рудименты нефридиев.

На

предпоследнем сегменте нефридии, видимо,

отсутствуют

1

;

однако,

на самом деле, за счет соответственной пары их развиваются

открывающиеся именно в данном сегменте половые протоки.

Наконец

в последнем сегменте располагаются две анальные

железы, сообщающиеся с внешней средой

по

бокам

порошицы

(Eva ns,

1902); они тоже должны быть рассматриваемы как измененные неф-

ридии.

У

Peripatopsis

capensis

соответственная пара желез, повиди-

мому, сместилась и открывается в семеизвергательный канал, т. е.

одна пара нефридиев — в протоки другой; такое смещение объясняют

укорачиванием заднего конца тела.

Таким

образом один и тот же первоначально однозначный

набор органов строго экскреторного характера принимает на себя

впоследствии, кроме того, функции: слюнных желез, анальных же-

лез,

половых протоков. Гомология нефридиев Protracheata таковым

раков

явствует из всего их строения.

Физиология

нефридиев Protracheata плохо изучена. Только

Bruntz

(1903)

делал опыты впрыскивания аммиачного кармина

и

индигокармина. Первый выделяется клетками целомического ме-

шочка, опыты со вторым остались безрезультатными.

Кокеалыше

железы и их дериваты

Название

«коксальных

желез»

ведет

начало от Ray L a n -

k e s t e r (1882), который под этим названием описал некоторые

железы у Limulus и Arachnoidea. Более подробным описанием ко-

ксальных желез у Arachnoidea мы обязаны Stur any

(1891)

и

особенно

Buxton

(1913—1917).

В общем коксальные железы —

гомологи выделительных органов Crustacea, т. е. в конечном

итоге гомологичны метанефридиям. Однако это — метанефридии на их

566

Выделительная

система

1

закате, ибо во взрослом состоянии они обыкновенно более или менее

редуцируются, утрачивая выводное отверстие и т. п.

Класс

Palaeostraca.

У мечехвостов по бокам от кишечника

на

протяжении от второй до пятой пары ног располагается два

красных железистых образования (рис. 340). Каждое слагается

из

четырех железистых лопастей, соединенных

губчатым

«столо-

ном», который продолжается в извитой канал, расширенный в

своем концевом отделе и открывающийся наружу хитинизиро-

ванным протоком. Отверстие

последнего лежит у основа-

ния

пятой пары ног. Во время

онтогенеза по

Kingsley

(1893)

на внутреннем конце же-

лезы ясно виден клеточный

мешочек. Относительно четырех

долей железы имеются разно-

гласия. По

Kingsley,

они

возникают в виде выпячиваний

железистого канала, так чта

коксальные железы обязаны

своим происхождением только

целомическим мешкам сегмента

пятой пары ног. По Patten

и

Н a z e п, эти четыре выроста

отвечают зачаткам мешков, ле-

жащих впереди пятой пары ног

сегментов, которые соединились

с железами сегмента пятой пары

конечностей. В таком

случае

коксальная железа мечехвостов

есть образование сложное, при-

надлежащее нескольким мета-

мерам

.

Класс Arachnoidea. Во взрослом состоянии паукообразные

имеют

одну;—две

пары коксальных желез (рис. 341). В последнем

случае

обе пары обладают либо самостоятельными отверстиями,

либо с каждой стороны обе железы впадают в рдин общий проток.

Строение желез может быть выведено из структуры разных типов

нефридиев Protracheata. В этом отношении Arachnoidea можно

разбить на две большие группы. У одной из них (Scorpionidea, Ara-

neina, Phalangida, Pedipalpi, может быть и Pseudoscorpionidea)

железы построены по типу больших нефридиев (VI и VII сегментов

Peripatopsis);

у

другой

группы (Solpugidea,

Koenenia)

коксальные

железы напоминают слюнные железы Protracheata. Действительно,

у первых железа состоит из целомического мешочка, нефростома,

извитого канала, или лабиринта, иногда (Phalangidea) расширяю-

щегося в собирательный пузырь, и из выводного протока. Целоми-

ческий мешочек и лабиринт мезодермального происхождения. У вто-

Рис.

340. Схема строения коксальной

железы

Limulus

polyphemus.

I—t

— четыре доли железы; 5

—•

соединяю-

щий

их железистый тяж; в— длинный вы-

делительный канал; 7 — наружная выводная

пора (по П а т т е н).

Мет

анефриви

к

567

рых (Solpugidea) между нефростомом

и

лабиринтом вставлен длинный

'Слепой

мешок

с

высоким секреторным эпителием.

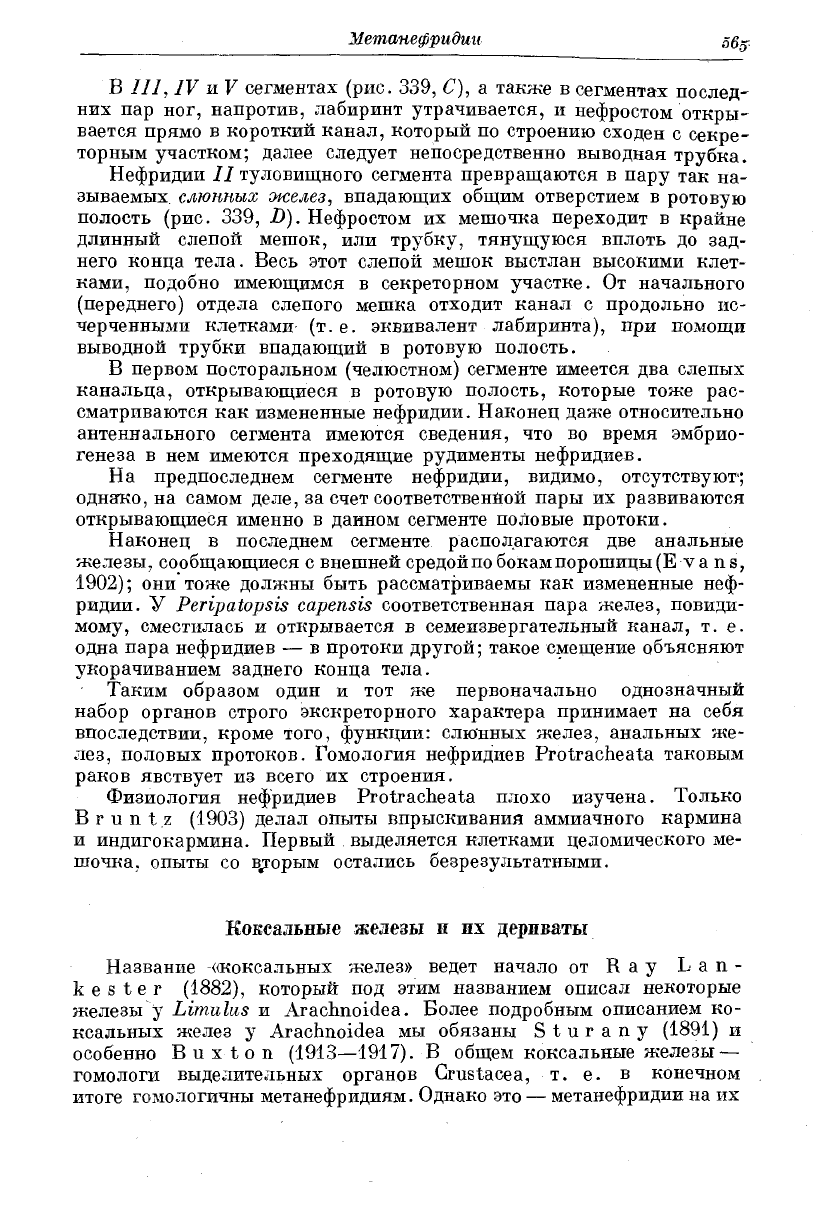

Коксальные

железы

могут

открываться

на

различных сегментах,

до чаще всего

на ///

или

на V

(т.

е. на

сегментах первой или третьей

пары

ходных ног). На

III

сегменте они открываются

у

Araneina

Di-

pneumones, Pedipalpi, Phalangidea;

на V — у

Araneina Tetrapneu-

mones

и

Scorpionidea.

У

Hydrachnidae отверстия коксальных желез

лежат

на //

сегменте,

а у

Pseudoscorpionidea

— на IV. У

Solpugi-

dea единственная пара желез принадлежит,

по

одним данным,

//

сегменту

(т. е.

сегменту педипальп),

по

другим

— ///

сегменту.

13-

Рис.

341. Коксальные железы Arachnoidea (схемы).

А

—

Charontinm

(Pedipalpi};

В—•

Thelyphonus

caudatus

(Pedipalpi);

С—'Galeodes

(Solpugidea),

10

—

лабиринт;

12—

выводной проток железы; 13

—

мешочек; 14

—

концевой .мешок

-железы, задний выроет

не

изображен; 15

—

надглоточный ганглий; 16

—

кишка;

17—rost-

rum

(из

Кюкенталя).

У немногих пауков

(Dysdera

и

некоторые другие)

и у

части Pedipalpi

(Charontini)

имеются

две

пары желез

с

двумя парами отверстий,

хотя

у

Charontini задняя пара желез мельче,

чем

передняя.

У

про-

чих Pedipalpi (Thelyphonini)

две

пары желез открываются одной

парой

пор на ///

сегменте.

Метамерный характер желез,

как

видно, ясно доказывается

тем,

что

в

случае наличия даже одной пары желез она может открываться

на

разных сегментах,

а

значит принадлежать

то

одному,

то

другому

членику.

В

пользу метамерности говорят

и

некоторые эмбриоло-

гические данные. Коксальные железы суть сохранившиеся

в

разных

участках тела остатки когда-то метамерно расположенных орга-

нов,

а

именно метанефридпев.

568

Выдели

тельная

система

При

инъекции красок-индикаторов коксальные железы реаги-

руют

так же, как метанефридии раков. Целомический мешочек

выделяет аммиачный кармин, лабиринт — индигокармин (Кова-

левский).

По работе В б г n e r над Pedipalpi

следует,

что у них

коксальные

железы обслуживают экскрецию переднего участка

тела, а мальпигиевы сосуды — среднюю и заднюю.

Отметим, что коксальные железы Arachnoidea отнюдь не

следует

смешивать с железками Protracheata и Myriapoda, которые тоже

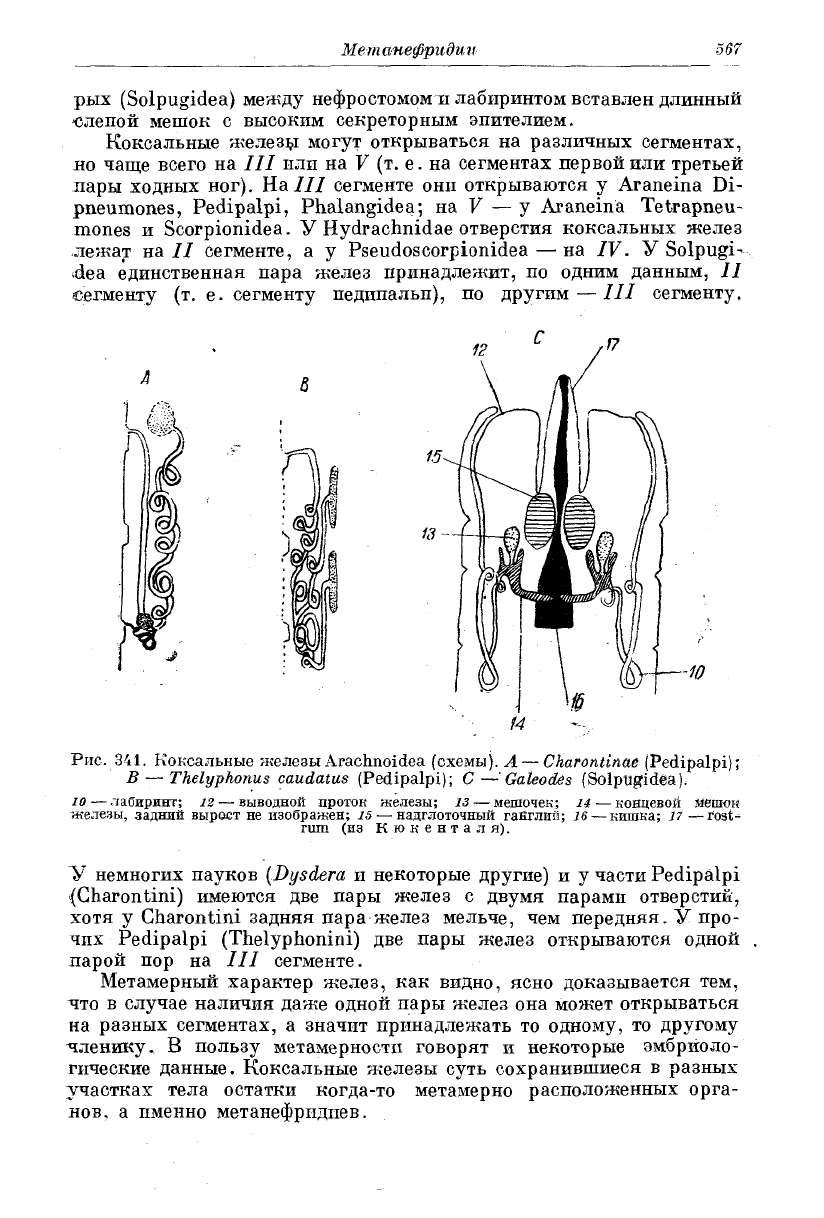

Рос.

342. А — передний конец тела

Glomeris

marginata,

вскрытый

со спины.

1

— концевой мешочек «слюнной железы»; 2 — петлеобразный лабиринт;

' 3— пищевод; 4 — основания антенн.

В — поперечный разрез через голову

Machilis

с врисованной

«лабиальной железой».

1

— мешочек; г — извитая часть канала; з — прямая часть канала; 4 — вы-

водной проток (по Брут).

лежат на коксах, т.е. на основных члениках ног, но имеют чисто

эктодермальное происхождение. Эти железки являются кожными

образованиями,

которые, по мнению некоторых авторов, можно

скорее сравнивать с щетинковыми железами.

Класс

Myriapoda.

В ротовую полость многоножек или в окружность

рта открывается от

трех

до четырех пар так называемых

слюнных

желез

(рис. 342). Эти железы, лучше всего изученные у Diplo-

poda, по крайней мере частично являются гомологами коксаль-

ных желез. Передние две пары, слабее развитые, представляют

собой простые

трубчатые

или трубчато-гроздевидные (Исаев —

у

Polyxenus)

железки, открывающиеся в переднюю часть ротовой

полости.

Ввиду

того что онтогения их неизвестна, а строение очень

Мальпигиевы

сосуды

569-

упрощено, гомоолгия этих желез коксальным железам Arachnoidea'

не

установлена.

Третья пара желез в своем наиболее сложном виде

(Glomeris

—

по

Bruntz,

Craspedosoma

— по Wenrich, 1909) уже анато-

мически

напоминает коксальные железы, состоя из мешочка (тоже

выделяющего аммиачный кармин) и петлеобразного лабиринта

г

отверстия которого лежат у основания нижней

губы

(gnathochi-

larium).y

других

Diplopoda

(Pvlyxenus,

по Исаеву,

Polyzonium,

по

Римском у-Корсаков у) строение этих желез упро-

щается, повидимому, путем редукции мешочка. И строение и мезо-

дермическое происхождение (мешочка) третьей, или так называемой*

тубулёзной

пары желез, доказанное Heathcote (1886), а также

Н

е у m о n s

(1901)

для

Scolopendra,

позволяют определенно

приравнивать их коксальным. Правда, Лиги а у

(1911)

склонен

производить эти железы из эктодермы, но ранние стадии их закладки,

повидимому, не были захвачены этим исследователем. У Chilopoda

может быть до пяти пар головных желез, одна из которых тоже об-

ладает концевым тонкостенным мешочком.

Класс

Insecta.

У

Apterygota

мы тоже встречаемся с двумя типами

головных желез, которые подробно изучены Bruntz

(1904)

и

Филипченко

(1908).

Apterygota

имеют несколько пар голов-

ных желез. Большинство их очень простого строения и должны

рассматриваться как железы кожного происхождения. Но одна

пара, открывающаяся у основания нижней

губы,

повторяет собой

строение

тубулёзных

желез Diplopoda. Так, у

Ctenolepisma

эти

железы состоят из мешочка, выделяющего аммиачный кармин,

и

извитого канала, окрашивающегося при инъекциях индигокар-

мином.

Это несомненно гомолог коксальных желез. Кроме

Cteno-

lepisma

такие железы найдены у

Machilis

(рис. 342, В) и др. У Pte-

rygogenea

имеются различные головные.железы, но гомологов кок-

сальных желез среди них, повидимому, не сохранилось (Суслов).

Головными железами насекомых замыкается круг изменений,.

испытываемых метанефридиями.

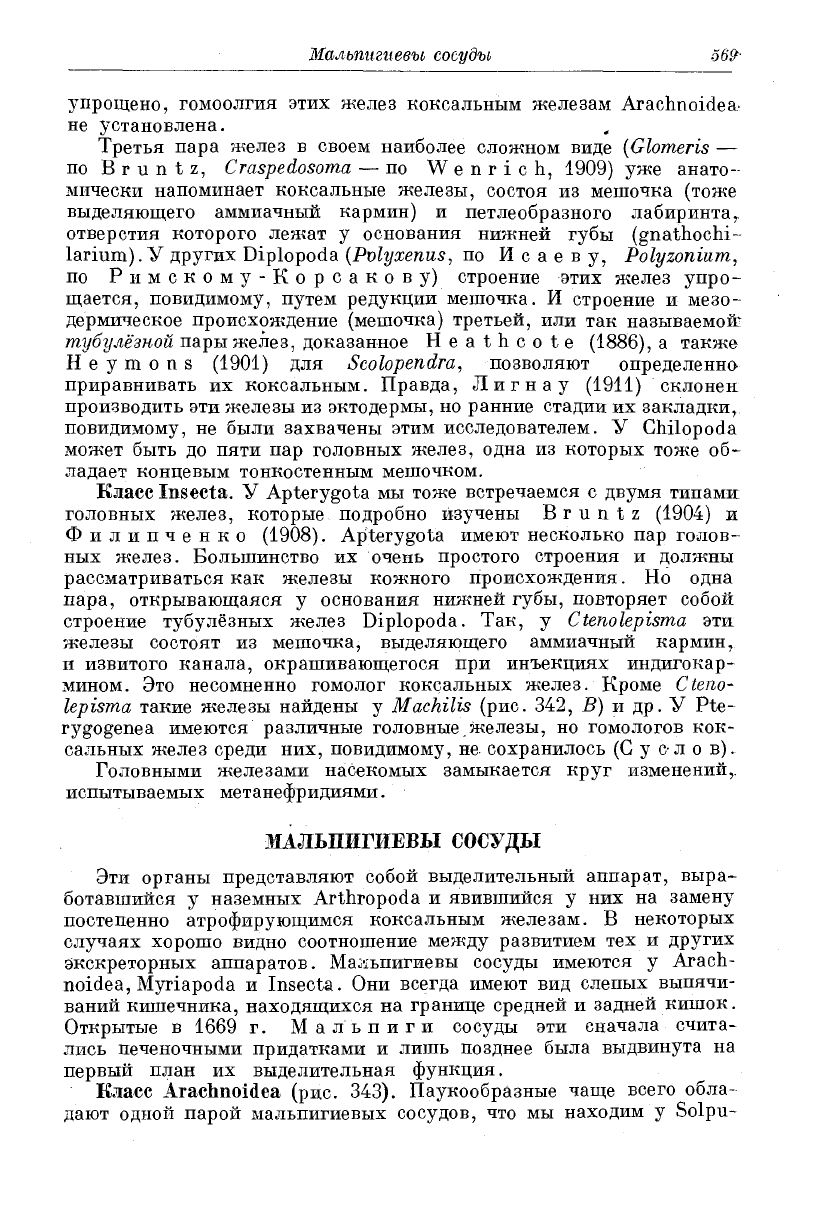

МАЛЬПИГИЕВЫ

СОСУДЫ

Эти органы представляют собой выделительный аппарат, выра-

ботавшийся у наземных Arthropoda и явившийся у них на замену

постепенно

атрофирующимся коксальным железам. В некоторых

случаях хорошо видно соотношение

между

развитием тех и

других

экскреторных аппаратов. Мальпигиевы сосуды имеются у Arach-

noidea, Myriapoda и Insecta. Они всегда имеют вид слепых выпячи-

ваний

кишечника, находящихся на границе средней и задней кишок.

Открытые в 1669 г. Мальпиги сосуды эти сначала счита-

лись печеночными придатками и лишь позднее была выдвинута на

первый план их выделительная функция.

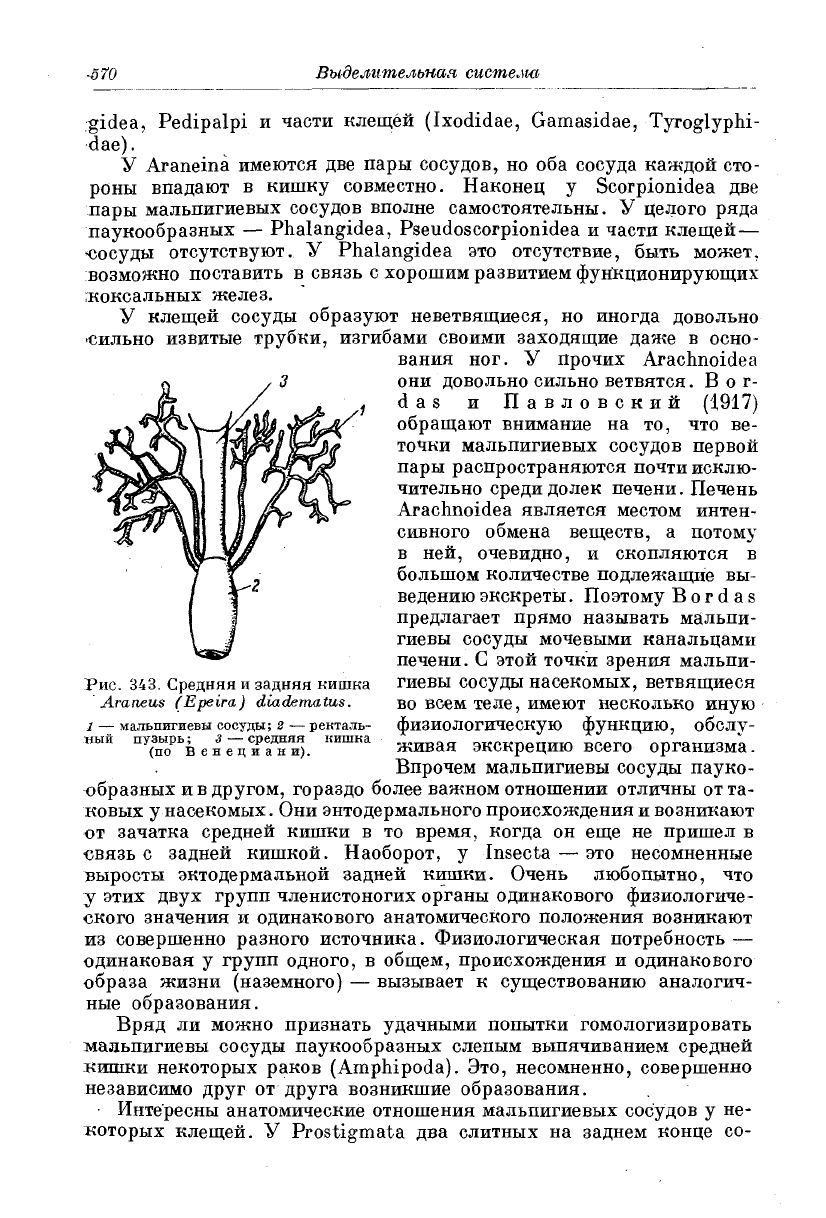

Класс

Arachnoidea

(рис. 343). Паукообразные чаще всего обла-

дают

одной парой мальпигиевых сосудов, что мы находим у Solpu-

-570

Выделительная

система

gidea,

Pedipalpi и части клещей (Ixodidae, Gamasidae,

Tyroglyphi-

dae).

У Araneina имеются две пары сосудов, но оба

сосуда

каждой сто-

роны

впадают в кишку совместно. Наконец у Scorpionidea две

пары

мальпигиевых сосудов вполне самостоятельны. У целого ряда

паукообразных — Phalangidea, Pseudoscorpionidea и части клещей—

•сосуды

отсутствуют.

У Phalangidea это отсутствие, быть может,

возможно поставить в связь с хорошим развитием функционирующих

гкоксальных желез.

У клещей сосуды образуют неветвящиеся, но иногда довольно

•сильно

извитые трубки, изгибами своими заходящие

даже

в осно-

вания

ног. У Прочих Arachnoidea

они

довольно сильно ветвятся. В о г-

das и Павловский

(1917)

обращают внимание на то, что ве-

точки мальпигиевых сосудов первой

пары

распространяются почти исклю-

чительно среди долек печени. Печень

Arachnoidea является местом интен-

сивного обмена веществ, а потому

в

ней, очевидно, и скопляются в

большом количестве подлежащие вы-

ведению экскреты. Поэтому В

о

г d a s

предлагает прямо называть мальпи-

гиевы сосуды мочевыми канальцами

печени.

С этой точки зрения мальпи-

гиевы сосуды насекомых, ветвящиеся

во всем теле, имеют несколько иную

физиологическую функцию, обслу-

живая экскрецию всего организма.

Впрочем мальпигиевы сосуды пауко-

образных ив другом, гораздо более важном отношении отличны от та-

ковых у насекомых. Они энтодермального происхождения и возникают

от зачатка средней кишки в то время, когда он еще не пришел в

•связь

с задней кишкой. Наоборот, у Insecta — это несомненные

выросты эктодермальной задней

кишки.

Очень любопытно, что

у этих

двух

групп членистоногих органы одинакового физиологиче-

ского значения и одинакового анатомического положения возникают

из

совершенно разного источника. Физиологическая потребность —

одинаковая

у групп одного, в общем, происхождения и одинакового

образа жизни (наземного) — вызывает к существованию аналогич-

ные

образования.

Вряд ли можно признать удачными попытки гомологизировать

мальпигиевы сосуды паукообразных слепым выпячиванием средней

кишки

некоторых раков (Amphipoda). Это, несомненно, совершенно

независимо

друг

от

друга

возникшие образования.

Интересны

анатомические отношения мальпигиевых сосудов у не-

которых клещей. У Prostigmata два слитных на заднем конце со-

Рис.

343.

Средняя

и

задняя кишка

Araneus

(Epeira)

diadematus.

1

— мальпигиевы сосуды; 2 — ректаль-

ный

пузырь; 3 — средняя кишка

(по

Венециан и).