Чубаров И.М. (ред., сост.) Антология феноменологической философии в России

Подождите немного. Документ загружается.

ЛЕВ

САЛАГОВ

представления и ощущения. «Фикция, полагает он, говорить об истинах,

которые значат сами по себе, но никем не познаны» (Лог. Иссл. 110). И бе-

рущий на себя нелегкую задачу спорить с психологистом оказывается в

таком же затруднительном положении, как и противник материалиста.

«Доказать», что

«смысл»

суждения и акт, процесс суждения — вещи раз-

личные,

так же невозможно, как

«доказать»,

что чувство жажды не есть

физическое

явление в горле или желудке. Это нужно

усмотреть,

чтобы с

этим

согласиться. С другой сторон, утверждение об истине, как о чем-то,

лежащем вне сферы реального бытия, возбуждает подозрение, что это

«возрождение метафизики»; под именем «значимости» готовы видеть

«независимую от нас действительность», вещь в себе. Это опять-таки

будет

искажение

данной мысли. «Значимость» не транссубъективное бытие, где-

то и как-то существующее и на нас «воздействующее». Содержание

сужде-

ния

не

«здесь»

или

«там»

и ни на что не действует. Оно находится вне плос-

кости

этих признаков, оно, если можно здесь так выразиться, «астрально».

Поэтому

и «законы об истинах» или логические законы существенно от-

личны

от законов психологии, законов о душевных явлениях. Они не вы-

сказывают ничего о существовании представлений и познавательных про-

цессов,

ибо вообще не имеют в виду что-либо реальное

(см.

Логич. Иссл. 59-

6]),

они

регулируют

отношения содержаний суждений, например, что два

противоречивых положения исключают

друг

друга,

и отнюдь не

могут

быть

понимаемы,

как естественные законы нашего мышления; с этим последним

они

не имеют ничего общего (см. гл. V).

Из

сказанного уже ясен вывод, что абсурдно говорить о

какой-

либо зависимости истины от организации познающего субъекта и, следова-

тельно, об ее относительности, другими словами, говорить об истине для

кого-нибудь. Опровержению этого взгляда посвящена, пожалуй, самая

блестящая (седьмая) глава «Логических исследований». От желания привес-

ти здесь хотя бы некоторые из ее аргументов

я

должен отказаться.

Итак,

по теории Гуссерля истина объективна, а следовательно,

едина и абсолютна (себя он называет «логическим абсолютистом», см. стр.

122, 123), она неизменна и непреходяща. Система таких истин или положе-

ний

и составляет науку, объект нашего познания, а наука о науке

(наукоучение) есть познание наиболее основных из них, все остальное обус-

ловливающих. Это есть «чистая логика», задача, пока еще не выполненная

Гуссерлем.

Вслед

за установлением своей «теории истины» Гуссерль

построяет свою «теорию познания» в собственном смысле, описывает про-

цесс «постижения истины» («теория очевидности», см. §§

49-52,

ср. стр. 95

ел.),

причем к дуализму

«акта»

и истины присоединяется дуализм истины и

предмета ее. И то, и

другое

в 1-й части «Логических Исследований» наме-

чено очень неопределенно и выясняется только из 2-й части того же сочине-

ния.

Но не на этих положительных частях «Логич. Иссл.» ссновывается

значение

автора их в истории философии. Не тем важен Гуссерль, что он

основал новую систему теории

познания,

а тем, что он разрушил первосте-

пенной

важности заблуждения, властвовавшие над умами. Его значение не

201

II.

ПЕРВИЧНАЯ

РЕЦЕПЦИЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

В

РОССИИ

положительное,

а

отрицательное. Как

уже

несколько

раз

было сказано

вы-

ше,

оно заключается

в

разрушении теоретико-познавательного психологиз-

ма, как определенной ступени

в

развитии философской мысли, следующей

за

другой

предшествующей

ей

стадией наивного реализма. Переход

от по-

следнего

к

первому исторически вполне естественен,

а

психологически

по-

нятен

и

необходим,

в

систематическом

же

отношении

он

является, несом-

ненно,

шагом вперед. Но

в

поступательном движении научно-философского

исследования

эта

последняя точка

зрения,

в

свою очередь, должна

уступить

свое место следующей более совершенной. Этою последнею

я

считаю кри-

тицизм,

присутствовавший

в

великих системах нового времени

и

до

Канта

*,

но

более отчетливо,

хотя

еще не

вполне ясно

и

полно, выраженный лишь

этим

последним,

а

дальнейшее развитие получивший

в

системе Фихте,

Шеллинга,

Гегеля

и в

наше время

у

Германа Когена. При этом

я

не разде-

ляю широко распространенной мысли,

что сам

Кант

был

«трансцендентальным психологистом»

по

преимуществу

и что он

именно

в

центр

критицизма поставил человеческое сознание

(см.

напр. стр.

IX

преди-

словия

к Логическ. Исслед.

Г.

Франка).

По моему мнению, основная мысль

критической

теории познания состоит

не в

исследовании человеческого

сознания

с его способностями и формами и потому, собственно говоря, не

в

исследовании

познания

(познавания),

а в

логическом анализе науки; крити-

ческая

«теория познания» есть

не

теория человеческого интеллекта,

а —

теория

науки.

До

тех

же

пор,

пока наука понимается как деятельность чело-

веческого

духа,

неизбежен психологизм и

в

«теории»

ее.

Своим

гениальным взором Кант

усмотрел

ложность этой мысли,

господствовавшей

в его

время,

и

своим понятием «сознания вообще»,

как

системы необходимых

«условий»

науки,

он

и

эту

последнюю впервые более

или

менее ясно установил, как явление мира «значимостей»,

а

не продуктов

нашего

духа.

Этим

и

отличается

его

априорность

от

врожденности.

Но

по-

стигнув, таким образом, несостоятельность психологизма своего времени,

он

не дал

систематической критики

его и тем

затруднил понимание своей

собственной теории

и

способствовал таким заблуждениям, как упомянутая

выше «психологизация» критицизма. Благодаря этому и несмотря на

труды

вышеуказанных

его

последователей, психологизм продолжал жить

и про-

существовал

до

нашего времени.

Для

торжества

дела

критицизма необхо-

димо было ясно фиксировать недостатки того направления, которому

он

пришел

на смену. Это именно сделано

Гуссерлем

и тем упрочено положение

философии

Канта,

хотя

сам он

лично

не

сознает этого (см. напр.

стр. 185-

187). Только теперь, благодаря

ему,

можем

мы

вполне сознательно

и без

всяких

колебаний отказаться

от

«психологистического

предрассудка»

и

отчетливо сознать основную мысль гносеологического критицизма.

Гус-

серль

шаг за

шагом протягивает затерявшуюся было

на

этом промежутке

*

См. Cassirer, Ε. Das Erkenntnissproblem in d. Philosophie und Wissenschaft der neueren

Zeit.

Bd.

I-II. 1906-7.

202

ЛЕВ

САЛАГОВ

нить

научно-философского исследования от психологизма к дверям крити-

цизма,

и в этом заключается его историческое значение.

Что касается русского перевода «Логических исследований», то он

изложен хорошим русским языком и сделан в общем очень тщательно. Вид-

но,

что переводились не отдельные слова, как это часто бывает в русских

переводах, а имелось в наличности понимание самых мыслей автора. Но

несомненные

достоинства перевода не исключают однако ряда более или

менее важных промахов. Так на стр. 128 оригинала имеется фраза:

«Offenbar

gehört

ja die

unbedingte

Geltung

für

alle

Zeit

mit zur

Intention seiner

Be<haupt>ung»,

которой в русском издании соответствует следующая:

«Ведь

к смыслу его утверждения явно принадлежит безусловная истинность

его для всякого времени» (стр. 110). Это совершенное искажение немецкого

текста, который в данном месте имеет следующий смысл. Возражая против

утверждения Зигварта, что

будто

«фикция говорит об истинах, которые

значат по сами по себе, но ни кем не познаны» (стр. 110), Гуссерль делает

отсюда тот вывод, что, следовательно, по мнению Зигварта, «суждение,

выражающее формулу (а не

«форму»,

как стоит в переводе) закона тяготе-

ния

до открытия Ньютоном, не было истинным», и продолжает, опять-таки

говоря от лица Зигварта:

«Offenbar

gehört»

и т.д., т.е. «очевидно де, что без-

условное значение его для всех времен необходимо связано (буквально —

сопринадлежит) с интенцией

*

акта его утверждения». Таким образом, здесь

еще раз только повторяется вышеприведенный взгляд Зигварта, что

«фикция

говорит об истинах и

т.д.».

Для переводчика же данное место

осталось, очевидно, непонятным, и для русского издания оно совершенно

пропало.

К

числу ошибок в передаче отдельных терминов относится прежде

всего перевод слов

«gültig»,

«Geltung»

посредством «обязательный»,

«обязательность». (См.

напр.

стр. 85,

86,87,

101, 103, ПО, 112, 130, 131, 133,

203). Здесь сказалось, очевидно, влияние редактора, так как в его переводе

Прелюдий

Виндельбандта слову

«allgemeingültig»

соответствует

«общеобязательный» (см. например стр. 206, 207, 244, 245, 262 и др.). Еще

более недопустимо понимать

«gelten»,

как

«быть

признанным» (стр. 61).

Переводить

«gültig»

посредством «обязательный» и вообще говоря — не-

правильно,

поступать таким образом — значит вносить сюда уже опреде-

ленную теорию, именно ту, что всякий «значимый» момент является тако-

вым лишь в своем отношении к

субъекту,

которым он должен

«быть

признан» и для которого он «обязателен», без какового признания он во-

обще не имеет места. Между тем у нас имеется для передачи слов

«gelten»,

«gültig»

введенный, кажется Владимиром Соловьевым, совершенно ней-

тральный термин — «значить», «значимый». «Geltung» и в рассматри-

ваемом нами переводе передано поср. «значение» (см.

напр.

стр. 211).

* «Интенцией» у Гуссерля называется отношение познающего

субъекта

или познава-

тельного акта к познаваемому

объекту.

«Интенции» бывают разные,

между

прочим

— и «интенция утверждения». См.

Logische

Untersuchungen. Th.

II,

347 f.

203

II.

ПЕРВИЧНАЯ

РЕЦЕПЦИЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

В

РОССИИ

Напрасно

только не воспользовались производными от того же корня

формами

и в остальных вышеуказанных случаях. Особенно жн недопустимо

здесь пользоваться выражениями «обязательность», «обязательный» имен-

но

в отношении к Гуссерлю, употребившему столько сил и страниц на дока-

зательство

независимости

«значимости» от субъекта и, следовательно, со-

вершенно

устранившему возможность примешивать здесь понятие

«обязательности», имеющей силу всегда конечно для

кого-нибудь.

Посту-

пать таким образом — это значит не достаточно проникнуться взглядами

переводимого автора. Не менее грубая ошибка и вообще, и в частности по

отношению

к Гуссерлю допущена на стр. 69, где «dem Nichtzusammenwahr-

sein der

Sätze»...

переведено: «на место немыслимости». Das Nichtzusam-

menwahrsein означает «невозможность одновременной (совместной)

истин-

ности»,

напр.,

двух

положений. Мыслимость же или немыслимость для нас

этого обстоятельства, т.е. в состоянии ли мы мыслить их одновременно ис-

тинными

или не в

состоянии,

как раз то и не играет в данном

случае

совер-

шенно

никакой роли. И опять-таки заслуга выяснения этой последней мыс-

ли

принадлежит именно Гуссерлю, за которого вследствие этого делается

особенно

обидно при таком небрежном отношении к его выражениям. Мне

уже пришлось упоминать выше об «интенции». Термин этот переведен

очень

неудачно как

«замысел»

(стр. 12, 105, 200), а один раз даже, как

«идеал»

(?!) (См. стр. 87, строка 3). Слово Intention можно передавать сло-

вом «направленность», а можно было бы и просто оставить его без перево-

да и говорить «интенция», прибавивши примечание редактора, разъясняю-

щее смысл этого слова, с ссылкой на указанное выше место второй части

«Логических Исследований».

И

сделать так было бы гораздо лучше, так как

это

способствовало бы обогащению русского философского языка новым

термином

и

понятием,

в настоящее время отсутствующим. В сравнении же с

русским выражением «направленность» этот последний имеет то преимуще-

ство, что от него можно образовать прилагательное «интенциональный».

«Замысел» же выражает скорее «содержание»,

«смысл»

суждения, чем мо-

мент его «направленности». Слово «Ideation» (на стр. 87, строка 4) переве-

дено «отвлечение» и, таким образом, стерта всякая грань между

«Abstraction»

и «Ideation», что у Гуссерля далеко не одно и то же: результат

«абстракции» есть всегда нечто единичное, результат же «идеации» — всег-

да общее (ср. для этого Лог. Иссл. ч. I, с. 111 и Th. II,

108-116).

Разъяснить

это

также следовало бы в примечании редактора. Но, очевидно, что и это

выражение осталось

непонятным,

так как на стр. 87 строка 1 вместо проис-

ходящего от того же корня деепричастия

«идеируя»

(ideirend), т.е. произво-

дя акт идеации, стоит «идеально»

(?!).

На обязанности редактора лежало бы

также разъяснить термин «специфический» (стр. 99, 107), который употреб-

лен

здесь не в обыкновенном своем смысле, а вместо «родовой», от латин-

ского слова

«Species»

(см. Log. Unter. Th. II,

108-111),

без чего присутствие

его в данной связи должно вызвать недоумение. Из остальных более мелких

неточностей укажу следующие.

«Widersinnig»

означает не

«противоречивый» (стр. 100, 101, 103, 106, 113, 121, 122, 123, 124 и др.), а —

204

ЛЕВ

САЛАГОВ

«бессмысленный», «абсурдный», как впрочем, иногда стоит и в переводе

(стр.

83, 104, 111).

«Sinngemäss»

на стр. 101 совсем нельзя перевести

«осмысленно»; вместо того следовало бы сказать «сообразно его смыслу».

«Das einheitliche

wertschätzende

Interesse»

означает «в собственном смысле

слова оценивающий интерес», а не «однородный оценивающий интерес»

(стр.

207). «General» на стр. 203, мне кажется, стоит в смысле «общий», а не

«родовой». Disposition в начале § 35 употреблено не в смысле

«расположение» («у него нет расположения»), а для обозначения, так ска-

зать, органической «способности» усматривать что-либо.

«Ausserwesentlich»

вместо «несущественный» переведено, на стр. 206, 207,

«внесущественный

(?).

«Sachliche Einheit» (der

Wissenschaft)

§ 64 лучше пере-

дать «предметное единство», чем «вещное», что имеет слишком материаль-

ный,

физический характер. Указанные в немецком оригинале (правда, не

особенно

важные) опечатки оказались, за исключением

двух

из них, не

устраненными в переводе.

Опуская некоторые более мелкие замечания, выражу в заключение

еще раз полную уверенность, что, несмотря на указанные выше неточности,

русское издание «Логических Исследований» Гуссерля все же

дает

в общем

достаточно верное представление о подлиннике и является, таким образом,

во всяком

случае

положительной величиной, обогатившей нашу перевод-

ную научную литературу.

Комментарий

Публикуется

по

изданию:

ЖМНП.

СПб.,

1910. Ч. XXIX. Οκτ.

Отд.

II.

С.

361-371.

На

перевод «Пролегомен к чистой логике»

'

известно несколько рецен-

зий.

Наиболее развернутая

из них

принадлежит

Л.

Салагову. Помимо сообра-

жений,

касающихся собственно перевода, здесь приводится характеристика

содержания самих «Пролегомен»,

а

также оценка значения

как

первого,

так и

второго тома «Логических исследований». Эта,

как и

другие

рецензии, приво-

димые

в

этой антологии, не является

сугубо

историко-архивным материалом

по

той простой причине,

что

перевод Гуссерля на русский язык

по

большому

счету

все еще

не

состоялся.

2

Если оставить

в

стороне

ряд

соображений, касающихся

грамматической стороны перевода некоторых выражений,

то эта

рецензия

ин-

тересна как первая попытка эксплицировать (с опорой

на

второй том) термино-

логический каркас «Логических исследований».

Geltung.

На этот термин обратил внимание

в

своей рецензии не только

Л.

Салагов, но и С. Гессен. Причем

оба

сделали практически одни

и те же

заме-

чания.

Наиболее подходящим вариантом перевода этого термина

в

1

Э.

Гуссерль.

Логические

исследования.

Часть

первая.

Пролегомены

к

чистой

логике.

Разрешенный

автором перевод с немецкого Э.

А.

Берштейн под редакцией

и с

преди-

словием С. Л. Франка.

СПБ,

1909.

2

С.

Гессен вообще сомневался

в

возможности

(и

необходимости) перевода второго

тома «Логических исследований».

205

II.

ПЕРВИЧНАЯ

РЕЦЕПЦИЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИИ В РОССИИ

«Пролегоменах к чистой логике» Гуссерля они считают «значимость», и оба

ссылаются при этом на Вл. Соловьева. По-видимому, имеется в виду его пере-

вод «Пролегомен» Канта.

3

Это совпадение взглядов довольно примечательно,

поскольку свидетельствует не столько о понятном интересе к этому термину

Л.

Салагова, посвятившего ему целую работу (см. гл. 3 наст, издания), сколько

о

тематизации этого термина в широком спектре философских направлений на

рубеже

Х1Х-ХХ

вв., главным образом в неокантианстве, к различным направле-

ниям

которого примыкали как Л. Салагов (ориентировавшийся на марбург-

скую школу), так и С. Гессен (иногда прямо относимый к баденской школе).

4

Несомненная

заслуга Л. Салагова состоит в

экспликации

смысла таких

ключевых терминов «Логических исследований», как

интенция

и

идеация.

Без

понимания

хотя бы того, что это —

термины,

едва ли можно говорит о сколько-

нибудь полном прочтении «Логических исследований». Перевод (или, вернее,

отказ от перевода) этих выражений является частью другой общей проблемы,

связанной

с переводом философской (в данном

случае

- феноменологической)

терминологии.

Прямое заимствование гуссерлевских терминов свидетельствует,

очевидно, об отказе в некоторых случаях использовать внутренние возмож-

ности

русского языка. Сейчас ситуация с переводами Хайдеггера (хотя бы в

количественном отношении) у нас намного лучше, чем с переводами Гуссерля.

Возможно, что дело здесь не в «гео-метафизической

невозможности

феномено-

логии

в

России»,

5

а в сопротивлении, которое оказывает феноменологии

«звучащая и говорящая

плоть»

русского языка

«птичьему»

языку феноменоло-

гии.

Но если Гуссерль сам легко шел на привлечение новых, свободных от тра-

диционных

коннотаций терминов (в контексте, разумеется, немецкого языка,

поэтому странно выглядит проект «банализации» Гуссерля через язык француз-

ский

6

),

то и позиция Салагова здесь, по-видимому, правомерна.

Spezifisch

Салагов переводит как

родовой,

ссылаясь при этом на второй

том «Логических исследований», где слово

Spezies,

вводится для обозначения

«всеобщих»,

«идеальных»

предметов. В последующей отечественной исследова-

тельской литературе дела с переводом этого термина обстоят не так благопо-

лучно, как с теми, что мы рассматривали выше.

7

Не совсем ясно почему все же

латинское

species

переводится как род (которому в латинской философской

терминологии по крайней мере со времен Боэция соответствует

genus).

По-

3

Ср.

Пролегомены

в

переводе

Вл.

Соловьева:

«Эмпирические

суждения,

поскольку

они

имеют

объективную

значимость,

суть

суждения опыта;

если

же

они

имеют

лишь

субъ-

ективную

значимость,

я

называю

их

просто

суждениями восприятия»

(Кант

И.

Собр.

Соч.

В

8-ми

томах.

М.

1994.

Т. 4, с. 55

(§

18)).

4

Бакрадзе

К.С.

Очерки по

истории

новейшей

и современной буржуазной философии.

Тбилиси,

I960,

с. 303.

5

Маяцкий

М. Там и

тогда.

Послесловие

переводчика.

В

книге

Эдмунд

Гуссерль.

Начало

Геометрии.

Введение

Жака

Деррида.

M.:

Ad

Marginem,

1996.

с. 247.

6

Ibid.,

с.

259.

7

Пример

ряда

переводов:

Spezies

-

ви<)

(Бакрадзе

К.С.

Цит.

изд.,

с.

472.),

идеальный

предмет

(ibid.,

509), «специя»

(ibid.);

spezifisch -

идеальный

(«or

spezies

-

родовой»)

(Мотрошилова

H В.

«Анализ

«предметностей»

сознания

в

феноменологии

Э. Гус-

серля».

В

сб.

Проблема

сознания

в современной

западной

философии:

критика

некото-

рых

концепций.

М.,

«Наука».

1989,

с. 87).

206

ЛЕВ

САЛАГОВ

видимому, для того, чтобы подчеркнуть идеальный характер «всеобщих пред-

метов», в отличие от предметов индивидуальных (или реальных). » Однако за-

мечание по переводу этого слова сделано Л. Салаговым применительно к пер-

вому

тому,

а именно к §§

34-38,

где речь идет о разновидностях релятивизма:

индивидуальном («Всякая истина (и познание) относительна — относительно

случайно судящего

субъекта»

') и «специфическом» (антропологическом) реля-

тивизме

(«Любое

суждение, которое коренится в

специфическом

человека, в кон-

ституирующих это специфическое законах, - для нас людей - истинно»

|0

). В

этом втором типе релятивизма человек рассматривается как случайный вид,

относящийся

к

роду

судящих существ

(«die

zufällige

Spezies

urteilender

Wesen»;

«Spezies

homo»).

Прямо соотнося употребление слова

Spezies

в данном

случае

с

тем его терминологическим значением, которое имеет место во втором томе,

Салагов, по-видимому ориентировался на

следующее

замечание: «Мерой вся-

кой

человеческой истины является здесь человек как

таковой».

" Вопрос состо-

ит, таким образом, в том, берется ли здесь «конституция вида homo» как вид в

смысле универсального

понятия,

имеющего эмпирический объем (конституция

всех

реально существующих людей), либо же это «идеальный предмет», или

смысл этого высказывания, не имеющий отношения к реальному временному

существованию (как считает Салагов). Другими словами, если рассматривать не

имена,

а суждения, является ли тезис «специфического релятивизма»:

«Для

каж-

дого вида судящих существ истинно то, что

следует

считать истинным сообраз-

но

их конституции, сообразно их законам мышления»

12

индивидуально-

универсальным суждением (аналогичного суждению все

люди

смертны)

или

суждением специфически-универсальным (таким, как например все

чисто-

логические

законы

априорны).

13

Решающим аргументом в пользу первого

пони-

мания

представляется то, что Гуссерль рассматривает объем этого понятия как

фактический:

«Конституция человека есть факт»; «Если всякая истина (в смысле

антропологизма) имеет своим единственным источником общую человеческую

конституцию, то это значит, что если бы такой конституции не существовало,

то не существовало бы и

никакой

истины».

14

Отсюда

ясно,

что «конституция

человеческого

вида»

не рассматривается здесь как

«вид»

в смысле «всеобщего

предмета». Тезис специфического релятивизма потому и абсурден, что истина,

ставится в зависимость от факта человеческой конституции, конституции чело-

веческого вида, принадлежащего к

роду

судящих существ.

Слово

Widersinn

у Гуссерля — terminus technicus, имеющий, наряду с

термином

Unsinn,

вполне определенный и четкий смысл. Замечание Л. Салагова

по

переводу этого слова не вполне убедительно, так как дело здесь не столько в

выбранном варианте перевода, сколько в разъяснении его точного смысла. Из

двух

предложенных им вариантов перевода: бессмысленный и абсурдный, наи-

8

Husserliana

XIX/l.S.

112.

9

Husserliana

XVIII,

S. 122.

10

Ibid.,

§ 34.

11

Ibid.,

§ 34.

12

Husserliana

XVIII,

S. 124.

13

Husserliana

XIX/i,

S. 116.

14

Husserliana

XVIII,

S. 126

207

II.

ПЕРВИЧНАЯ

РЕЦЕПЦИЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

В

РОССИИ

более подходящим является второй, в то время как первый, несомненно должен

быть оставлен за термином

Unsinn.

Особенность теории значения Гуссерля в

том и состоит, что «бессмысленные» выражения не являются собственно даже

выражениями:

«В лучшем случае это есть нечто, претендующее на то, чтобы

быть выражением, или вызывающее видимость выражения, в то время как при

ближайшем рассмотрении оно вообще не является таковым».

15

Бессмысленными

являются такие выражения, как

абракадабра;

зелень

есть

либо;

король,

но или

подобно

и и т. п. Смысл от «бессмыслицы» (Unsinn) отсеивается на уровне зако-

нов

«чистой грамматики». Абсурдные же выражения

(круглый

квадрат;

деревян-

ное

железо

и т. п.) - осмысленны, имеют значение, «которое имеет свою сущ-

ность «экзистенции», бытия в

«мире»

идеальных значений»,

16

но не имеют

предмета, которому это значение могло бы соответствовать. Абсурдность от-

сеивается от смысла чисто аналитически, формально-логически.

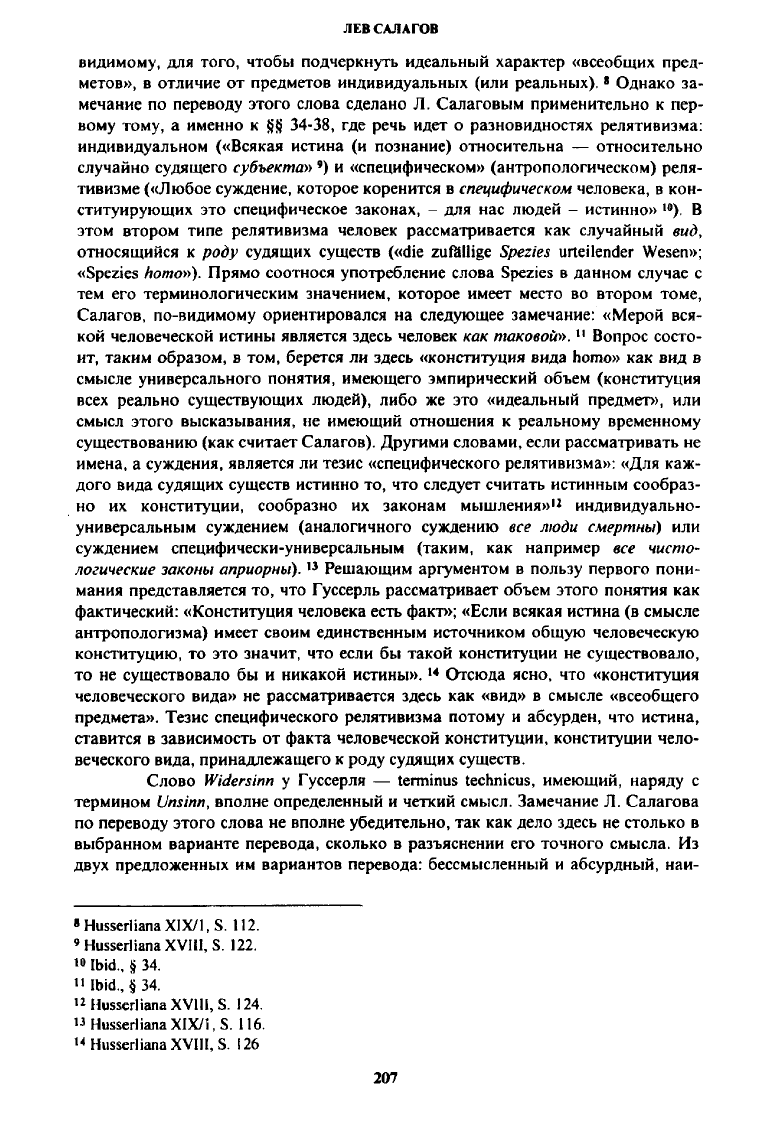

Обратимся теперь к тому фрагменту, который Л. Салагов рассматри-

вает в начале своих заметок, касающихся русского перевода. На наш взгляд,

здесь особенно сильно дает о себе знать особенность той позиции автора в от-

ношении

феноменологии, которая определяет и характер интерпретации, да-

ваемой этому фрагменту при переводе. Для большей наглядности приведем

полностью этот фрагмент в его немецком варианте и переводе Э. А. Берштейн:

Nach

Sigwart

wäre

es

also auch

eine

По Зигварту было бы, следовательно

Fiction,

von Wahrheiten zu spre- также фикцией говорить об истинах, ко-

chen,

die an sich gelten und doch торые обязательны сами по себе, но ни-

von Niemand erkannt sind, ζ. В. von кем не познаны, напр., об истинах, выхо-

solchen, welche die menschliche дящих за пределы человеческой способ-

Erkenntnisfähigkeit

überschreiten,

ности к познанию. По крайней мере, ате-

Zum

mindesten der

Atheist

dürfte

so ист, не верящий в существование сверхче-

nicht

sprechen, der an

über-

ловеческого разума, не мог бы об этом

menscliche Intelligenzen nicht говорить, а мы сами могли бы говорить о

glaubt, und wir

selbst

erst

nach

dem них лишь после того, как было бы дока-

Beweise

für die

Existenz solcher

зано существование такого разума. Суж-

Intelligenz. Das Urteil, das die дение, выражающее форму тяготения, до

Gravitationsformel

ausdrückt,

wäre

Ньютона

не было истинно. И, следова-

von

Newton

nicht wahr

gewesen,

тельно, при ближайшем рассмотрении

Und

so

wäre

es,

genau

besehen,

оно оказалось бы, собственно говоря,

eigentlich wiederspruchvoll und противоречивым и вообще ложным: ведь

überhaupt

falch:

Offenbar

gehört

ja к смыслу его утверждения явно принад-

die unbedingte Geltung für

alle Zeit

лежит безусловная истинность его для

mit zur Intention seiner Behauptung, всякого времени. (Гуссерль.

Логические

(Husserl.

Logische

Untersuchungen,

исследования.

Часть первая. СПБ, 1909,

Teil I. Halle, 1900, S.

127-128)

с. 110)

Перевод последнего пояснительного предложения, по Салагову, дол-

жен выглядеть так: «очевидно де, что безусловное значение его для всех времен

>5HusserlianaXIX/l,S.

59.

16

Ibid.,

S. 334.

208

ЛЕВ

САЛАГОВ

необходимо связано с (сопринадлежит) с интенцией акта его утверждения».

Проблема здесь не столько в переводе отдельных терминов, а в том, является ли

это выводом из взглядов Зигварта (как то предлагает считать Салагов) или же

гуссерлевским разъяснением того, почему закон гравитации был бы противоре-

чивым и ложным, если следовать логике Зигварта (т. е. считать эту фразу выра-

жением позиции Гуссерля). Вариант Берштейн в данном

случае

грамматически

более очевиден, в то время как Салагов ориентируется в соответствии с опреде-

ленным

концептуальным пониманием интенциональности, относя «интенцию

утверждения» исключительно к сфере реальных психических переживаний эм-

пирического субъекта. В данном

случае

в значительной мере сказывается та

теоретическая схема, с которой Л. Салагов подходит к интерпретации

«Логических исследований», и которая была широко распространена среди

первых читателей этой работы (в том числе и в России). Значение философии

Гуссерля, пишет Л. Салагов в своей рецензии, «не положительное, а отрица-

тельное». Если первый том «Логических исследований» приветствовался как

окончательная расправа над психологизмом, субъективизмом и т. д., то второй

том расценивается как возврат к тому же психологизму (впрочем, тема психоло-

гизма Гуссерля, феноменологии и психологии не изжила себя и до настоящего

времени).

Таким образом, вся феноменология просто относилась на счет этого

неизжитого психологизма. Если в тексте Салагова и фигурирует

«смысл»,

но

этот смысл лишь отчасти совпадает со смыслом в феноменологии, а именно в

той мере, в какой утверждается его объективность (т. е. независимость от реаль-

ных психических процессов и реального существования вообще). Все, что отно-

сится к собственно феноменологической проблематике смысла, включая и ин-

тенциональность, относится к сфере психического. Отсюда и эта безаппеляци-

онность

при интерпретации вышеприведенного фрагмента.

17

Закон тяготения

Ньютона, конечно, ничего не говорит не только о пространственно-временном

существовании утверждающего его субъекта, но и о существовании каких-либо

тяготеющих

друг

к

другу

масс," однако он сформулирован в виде

обтеутвер-

дительного

положения и смысл этого утверждения таков, что значимость его

распространяется на все возможные эмпирические объекты (поэтому его можно,

например,

фальсифицировать).

Что касается той общей оценки, которая дается в рецензии «Логическим иссле-

дованиям» в целом, то она, как уже было отмечено, достаточно типична и про-

диктована, главным образом, неокантианскими настроениями. Однако помимо

марбургской школы, которая и представляет, по мнению Салагова «новую,

более совершенную» точку зрения в философии, здесь имеет место влияние и

баденского неокантианства (Салагов учился в Гейдельберге, т. е. у Виндельбан-

да).

Оба тома «Логических исследований» для Салагова,

судя

по его диссерта-

17

Косвенным подтверждением интерпретации, данной Берштейн, может послужить

то,

что Зигварт, отвечая на критику Гуссерля, цитирует данный фрагмент лишь до

слов

überhaupt

falch,

рассматривая именно его как передачу своих взглядов

(Sigwart.

Logik,

Bd.

I.

Tübingen,

1921, S. 24, Anm).

18

«Он)^

[закон

тяготения] ведь ничего не говорит о существовании тяготеющих

друг

к

другу

масс, а только о том, что присуще тяготеющим массам как таковым»

(Гуссерль.

Логические

исследования.

Часть первая.

СПБ,

1909, с. 130).

209

II.

ПЕРВИЧНАЯ

РЕЦЕПЦИЯ

ФЕНОМЕНОЛОГИИ

В

РОССИИ

ции,

вполне укладывались

в

рамки той

концепции,

которая была изложена Рик-

кертом

в его

работе

«Два

пути теории познания»,

и

исследования второго тома

лишь

следовали тому «трансцендентально-психологическому

пути»

о

котором

говорит Риккерт

(с

той, разумеется, разницей,

что

сфера значимого, представ-

ляющая

главный интерес

для Л.

Салагова, является

для

Риккерта сферой

дол-

женствования,

а не

идеального-логического бытия,

как у

Гуссерля).

С

этой

же

статьей связан и ряд положений С. Гессена, высказанные им

в

своей рецензии.

Можно

отметить также специфическую оценку отдельных глав «Пролегомен»,

в

частности, пренебрежительное отношение

к XI

главе

(написанной позже

остальных глав первого тома), которая содержит

(так и не

реализованный

в

полной

мере) проект чистой логики

и,

пожалуй, наиболее интересна

в

настоя-

щее время.

В.

Куренной

О

современном

состоянии

немецкой

философии

Обзор

Б.

Яковенко

>

I.

Даже

поверхностный обзор современной философской литературы

обнаруживает некоторое единство интересов: центром нынешних философ-

ских стараний является область логики и теории знания. Простая статисти-

ка

появляющихся на немецком книжном рынке философских произведе-

ний

—

лучшее

тому

доказательство. Но преобладание

«теоретических»

ин-

тересов сказывается не только в том, что по логике и теории знания пишет-

ся

больше книг, но и в том, что большинство философских книг, написан-

ных на

другие

темы, больше всего места

уделяют

тоже

вопросам логиче-

ским

и теоретико-познавательным. И это не случайность, а внутренняя не-

обходимость самой философской мысли.

Действительно, чисто внешнее объединение на разработке логиче-

ских и теоретико-познавательных проблем имеет в своем основании

внут-

ренний

и принципиальный смысл. В этом внешнем признаке современной

немецкой

философской литературы находит свое выражение основное тре-

бование философской традиции вообще. В этом внешнем свойстве сказы-

вается та задача, к которой наше время предназначено самим

ходом

разви-

тия

философской мысли. И только став на точку зрения обще-философской

традиции, а стало быть и нынешней философской задачи, можно

дать

пра-

вильную оценку современному состоянию немецкой философии и обнару-

жить ее общие основные мотивы.

В лице Канта немецкая философия (как и философия вообще) нашла

своего истинного обоснователя, сознательно формулировавшего то, что до

него в течении почти

двух

тысяч лет так или иначе сказывалось в более или

менее бессознательной форме сначала у греков, а потом у различных народов

Европы вплоть до того момента, пока «Критика чистого

разума»

не возвести-

ла о «заложении» оснований философии. Эта закладка выразилась в

уста-

новлении

трансцендентального метода философии, освобождающего фило-

софию и от трансцендентного рационализма, и от имманентного эмпиризма,

210