Чернов А.В. Лекции - Введение в теорию и практику связей с общественностью

Подождите немного. Документ загружается.

Отсюда и постоянное стремление вверх (отражающееся и в языке). Ребенок

тянет руки, требуя поднять его до себя, часто так же реагируют и домашние

животные. Сотни раз повторенное поднятие на руки и радость, этим

доставленная, формируют четкую связь: счастье – это движение вверх,

несчастие – движение вниз. Поднятые вверх руки – общий знак мольбы. Но

столь же рано происходит осознание своего уровня власти. Понимание, что в

определенном смысле и он – ребенок – для кого-то или чего-то является

верхом. Бросание вниз игрушек, хлопанье ладошкой по столу, кроватке и т.п.

жесты сверху вниз- это признаки вписывания ребенка в тотальную властную

вертикаль. Точно так же, как бросание посуды на пол, удары по столу кулаком

и тому подобные акции – это акты самоутверждения взрослых, отражающиеся,

естественно, и в современном фольклоре. Сцена из анекдота: мать просит сына

принести ей пять тарелок, на вопрос «зачем?», отвечает: «поговорить с твоим

отцом».

Формирование вертикали – это лишь один из моментов стурктурирования

пространства, из которого потом и прорастает этнопсихологическая система

жестикуляции, мимики и т.п., всего того, чем в качестве кода занимается

кинезика. Ведь даже простейший знак – кивок головой, означающий согласие,

очень сложен по природе и очень информативен. Прежде всего, некоторые

народы обозначают согласие кивком головы сверху вниз, другие, соглашаясь,

«мотают» головой из стороны в сторону. Разница в структуре жеста обнажает

разницу в традиционном бессознательном отношении к сущности им

передаваемой. Кивая сверху вниз, человек как бы говорит – «это истинно,

согласно вышней воле», из стороны в сторону – «это справедливо, будет

принято соседями и т.д.»

Использованная литература:

1. Панфилова А.П. Невербальные средства в деловой коммуникации //

Панфилова А.Д. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности.

Санкт-Петербург, 1999. С.114-166.

2. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – С.244-254,

С.С. 395-398.

3. Бродецкий А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве. Азбука

молчания. М.: Владос, 2000.

4. Пиз А. Яззык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам.

Кострома, 1992.

5. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов. Пер. с нем. СПб., 1997.

6. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения

к взаимопониманию. М.: Дело, 1999.

7. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие

организации. М.: ИНФРА-М, 1996.

8. Цепцов В.А. Психология общения для менеджеров: Руководство по

ведению переговоров.- М.:ПЕР СЭ, 2001.

9. Соловьев Э.Я. Современный этикет. Деловой протокол.- 5-е изд.. М.: Изд-во

«Ось-89», 2001.

10. Росс Л., Нисбетт Р. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии. М.:

Аспект Пресс, 2000.

141

Глава У1. Код мифа и код сознания повседневности: индексы, символы и

знаки.

Структура всякой коммуникации – это сосуществование переплетающихся,

взаимодействующих, взаимодополняющих и взаимоопровергающих кодов. Но

массовое сознание оперирует и более крупными единицами, точнее эти более

крупные образования оперируют массовым сознанием. Диктуя принятие или

отвержение того или иного сигнала, определяя тот или иной тип поведения, ту

или иную поведенческую реакцию на полученное сообщение.

Речь идет о таком понятии, тесно связанном с кодом и знаком, как миф.

Существуют сотни определений природы мифа, его изучением занимаются

различные отрасли гуманитарных наук. Для специалиста по связям с

общественностью представляется актуальным подход к мифу, сложившийся в

структуралистско-семиотических концепциях. Где миф представляется как

результат многократных коннотационных переосмыслений знаковых

информационных единиц в процессе общений между людьми посредством

вербальных или иных коммуникационных языков. При этом мифы

противопоставляются как особый, коллективный, способ переосмысления знака

переосмыслению знака, происходящему в индивидуальном сознании: «Мифы, -

отмечает Л.М. Землянова,- в отличие от индивидуальных переосмыслений

знаков считаются общественным продуктом этого коннотационного

безграничного процесса. В качестве мифов, создающих и распространяющих

коллективные представления о ценностях, рассматриваются и новости,

сообщаемые по каналам СМИ. Р. Барт, называя новости продуктом

современного мифотворчества, задачу структуралистско-семиотической

критики видел в демифологизации различных информационных языков и

средств общения».(1)

Но не менее важным является для специалиста, работающего с феноменами

массового сознания, понимание природы мифа как особой, исторически

детерминированной формы коллективного сознания или коллективного

бессознательного, знание реконструкций мифологического типа мышления,

элементы которого сохраняются в предсознании человека и реализуются в

ситуациях возникновения массы, толпы.

Поэтому представляется целесообразным развести два подхода к мифу и

обозначить их как собственно миф и миф социальный.

Собственно миф – это не рассказ о чем-то давно бывшем, героях и богах.

Миф вообще не может быть рассказом, нарративом. Миф нельзя рассказать,

комплексная и синкретическая информация мифа не может быть переведена на

язык знаков. Она не может быть адекватно перекодирована в другой язык,

например, язык эстетического или научного дискурсов.

Миф – это принципиально непереводимый текст, его невозможно

пересказать, не изменив его сути и смысла. «Миф принципиально тождественен

самому себе: в нем не содержится никакого содержания, которое можно было

бы отделить от формы и пересказать своими словами»,- отмечает А.М. Лобок

(2).

Миф - это очень древний и вместе с тем вечно актуальный текст,

затрагивающий глубинные пласты человеческой психики. Особенности

структуры мифа близки структурам бессознательного. Миф в силу специфики и

древности может рассматриваться как своеобразный «прототекст»,

существовавший до всяких других текстов, и постоянно подвергающийся

переводам на современные языки и воплощению в современные тексты.

142

Перевод этого «прототекста» осуществляется непрерывно как один из

центральных актов того, что Ю.М. Лотман называл «автокоммуникацией», но

нужно понимать, что адекватный перевод здесь просто не осуществим: «Живой

миф иконически-пространственен и знаково реализуется в действиях и

панхромном бытии рисунков, в которых, как, например, в пещерных и

наскальных изображениях, нет линейной заданности порядка»,- отмечал Ю.М.

Лотман. (3)

Единственным адекватным воплощением мифа может быть ритаул. Ритуал, как

и миф, просто не предполагал ситуации наблюдения из-вне. Человек либо

находится внутри ритуала или мифологического пространства и времени, либо

отсутствует в нем. Он не может присутсвовать ни в первом, ни во втором

частично. Современный исследователь природы семиотики ритуала А.Ю.

Рахманов подчеркивает, что ритуал не предполагает категории зрителя,

внешнего наблюдателя.(4) Даже исследователь, прибегающий к методу

включенного наблюдения, оказывается в ситуации ритуала включенным в

процесс единого семиозиса и перестает быть наблюдателем, он становится

участником действа.

В.Н. Топоров, расматривая ритуал как действенную сторону мифа, отмечает,

что, скорее всего, можно говорить о ритуальном происхождении языка, «имея в

виду, что именно ритуал был тем исходным локусом, где происходило

становление языка как некоей знаковой системы, в которой предполагается

связь означаемого и означающего, выраженная в звуках. Многое,- продолжает

исследователь,- свидетельствует о том, что ритуал древнее языка, предшествует

ему и во многих чертах предопределяет его (5)» Специфика ритуальной

коммуникации (а затем и обряда, как части распавшегося ритуала) заключается

в том, что в ней имеет место «слитность адресанта и адресата». Индивид,

включенный в таинство,- подчеркивает А.Ю. Рахманов,- перестает быть тем,

кем был ранее, наделяясь, по крайней мере, на момент провдения обряда, иным

статусом. Смысл таинства, с точки зрения теории коммуникации, заключается

не в передаче информации, а в совместном массовом совершении

определенного ряда действий. Для субъекта какой-либо традиции ритуал (но не

обычай) не может быть представленным в виде «зрелища» уже потому, что его

базовый набор знаков (метаинформация) или код, тождественен семиотической

памяти культуры или культурному конвенциональному коду, что, в свою

очередь, предполагает необходимость и неизбежность его вхождения в

действие. (6).

Участниками ритуала становятся все присутствующие при его совершении, а

не только главные герои, для второстепенных персонажей, по утверждению

другого современного исследователя А.К. Байбурина, «сам факт участия в

обряде является средством утверждения в новом статусе или подтверждением

прежнего» (7). В этом исследователи ритуала и видят специфику его

культурного конвенционального кода. Как правило, в рамках ритуала, а,

следовательно, и репрезентируемого им мифа оказывается структура властных

отношений. Носителем власти выступает не личность или какой-то социальный

институт, это тотальная власть самой общности. Тотальная общность и

является воплощением и вместилищем всего набора культурных ценностей,

норм, чувств, родственных связей… При совершении обряда посвящения

неофит, проходя ритуал, приобщается к этой родовой власти традиции.

Другой особенностью ритуальной коммуникации является то, что «система

знаковых отношений, проявляющаяся как в жизни социума, так и в

143

индивидуальном религиозном переживании, требует предельной «сжатости» в

диахронной трансляции. Это обусловливает как особую значимость главного

ритуала традиции, который так или иначе дублируется всеми остальными, так и

высокую степень стереотипизации ритуального поведения»,- отмечает А.Ю.

Рахманов. (8)

Следующая особенность ритуальной коммуникации – ее принициально

диалоговый характер, поскольку в ритуале всякое действие является

сообщением-репликой, жестко расчитанной на определенную (стереотипную)

реакцию партнера. Но при этом диалогическая система предполагает

вертикальную направленность информационного потока – сверху вниз и снизу-

вверх. Это обусловлено доминирующей структурой архаичных (дописьменных)

коммуникаций, для которых естественной является ситуация говорящего и

слушающего.

Оборотной стороной реализации такой архаичной коммуникационной модели

является абсолютизация говорящего. Наличие говорящего осознается как

естественная необходимость при получении любого сигнала, воспринимаемого

как значимое сообщение. Отсюда – персонификация природных явлений (гром,

молния, дождь и т.д.), отсюда же устойчивый художественный прием,

являющийся базовым для фольклора – психологический параллелизм, когда

чувства, переживаемые окружающим миром, оказываются определяющими или

созвучными душевным переживаниям героя.

При этом в ритуале слово не играет гланой роли, его присутствие важно,

поскольку при помощи слов происходит указание на сакральное действие.

Поэтому можно говорить о некоем вербальном сопровождении ритуала как

акта автокоммуникации, обращающегося к проксемическим и кинезическим

кодам.

И миф, и ритуал с исчезновением архаичного общества распадаются,

вырождаются в обряды, обычаи, их единые синкретичные понятия распадаются

на противостоящие друг другу части, сказки, легенды, предания, мифы как

рассказы о подвигах героев и богов – все эти тексты знаменуют уже

распавшийся миф и разложившийся ритаул. В них появляется то, что

отсутствует в мифе – амбивалентность героев, антонимические,

противостоящие друг другу герои. Возникает система «правильных» – с

обязательным торжеством добра в финале, и «неправильных» - с погибающим в

финале воплощением добра и справедливости - текстов. Эта новая парадигма

содержит мораль и этику, совершенно не свойственные мифу и ритуалу.

Назначение и мифа и ритуала, его воплощающего, совершенно определенное

магическое воздействие на окружающий мир с помощью системы сакральных

действий (включая и слово). Назначение фольклорных текстов и текстов

литературных – соврешенно другое, сфера их воздействия – воспринимающее

текст сознание получателя сообщения (слушателя, читателя, зрителя и т.д.)

Миф же определяется не содержанием, а особенностями формы

существования в сознании носителей мифа. Это специфическая форма

отражения действительности, которая предполагает, что миф воспринимается

включенными в его власть не как нечто отдельное, некое особое знание. А как

абсолютная реальность. А.Ф. Лосев подчеркивал: Миф – «это наивысшая по

своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей степени

напряженная реальность», в сравнении с жизненностью и реальностью мифа

для его носителей, любое научной знание воспринимается как далекая от

действительной жизни абстракция. Миф по своей природе, в отличие от

144

научной абстракции, не идеален, он предельно материален, это «жизненно

ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности

телесная, действительность.» (9).

Любая объективная реальность не может проникнуть в сознание носителя

мифа, не пройдя цензуру самого мифа. Миф дает человеку гораздо большее,

чем некое отвлеченное знание. А.М. Лобок отмечает: «Миф - смыслонесущая

реальность, и оттого она неизмеримо более сильна, нежели реальность как

таковая. (…) Миф – это высшая реальность, к которой апеллирует человек, (…)

миф дает человеку нечто гораздо более важное, нежели знание: смысл» (10).

Но мифологичность, оказываясь вытесненной из сознания человека

изменившегося общества, перемещается в сферу бессознательного. И в этой

сфере бессознательного (как индивидуального, так и коллективного)

репрезентации исходных мифов и ритуалов образуют свой код, свой язык,

который иногда и именуют языком бессознательного, который очень

напоминает язык мифа.

В свою очередь, яызк бессознательного оказывает огромное влияние на язык

сознания повседневного. Логика бессознательного очень близка логике

повседневности и отличается от первой только способом репрезентации.

Другое дело рациональный уровень сознания, уровень рефлексии,

оперирующий другим порядком знаков и управляемый другой логикой.

«Реально,- подчеркивает Е.В. Улыбина,- уровень обыденного сознания

включает в себя разнородные элементы – и мифа, и научного знания. Природа

обыденного сознания позволяет им мирно сосуществовать, образуя

противоречивые сочетания. Искажение научных знаний, народная наука (…)

строится по законам мифологического уровня отражения – по законам

партиципации – по законам сходства, так же, как строится метафора. Нечто

непонятное объясняется через известные модели, странное – через обыденное:

электричество течет – а значит обладает и другими свойствами воды, болезнь –

это грязь, а значит лечиться нужно очищением. Но на уровне обыденного

сознания они сосуществуют с другими научными знаниями, заимствуя у них

как факты, так и способы объяснения. Тем самым обеспечивается место

встречи разных форм репрезентации реальности» (11).

Понимание сложности организации природы обыденного сознания,

использующего различные коды и постоянно осуществляющего как акты

перекодирования, так и акты автокоммуникации, и только через этот процесс

воспринимающего те или иные явления действительности совершенно

необходимо специалисту по связям с общественностью. Без учета этих

принципиальных факторов сложно выстроить даже исследовательскую

гипотезу, при помощи которой мы хотели бы определить доминирующие

факторы обыденного сознания или причины поведенческих измененний

различного уровня.

В коммуникативных практиках – от риторики и ораторского искусства до

рекламы и связей с общественностью имеет широкое хождение понятие

«стереотип» – специфическое, чрезвычайно устойчивое убеждение в

отношении чего-то или кого-то, которое не поддается разрушению и может

быть только заменено, вытеснено другим стереотипом.

Природа стереотипа как раз и восходит к мифологическому сознанию и

кодам бессознательного. Будучи сформулированным в словах, например, как

отношение к какому-то конкретному лицу или действию, товару или услуге,

стереотип просто репрезентует себя в неадекватной для своих глубинных

145

корней кодовой форме – слове. Его природа гораздо глубже и работа со

стереотипами в массовых коммуникациях должна учитывать относительную

легкость создания стереотипа и исключительную сложность его вытеснения

хотя бы из активной, рациональной сферы сознания.

Таким образом, миф, бессознательное, рациональный уровень человеческого

сознания оказываются с одной стороны различными по своей культурной, а

застую и физической природе, но с другой стороны - тесно связаными

различающимися типами репрезентации. Для каждого из уровней –

мифологического, бессознательного, уровня обыденного сознания,

рационально-рефлексивного уровня – существует своя доминирующая форма

репрезентации, свой способ связи означаемого и означающего, а значит и своя

воспроизводимая зачастую в рамках автокоммуникации картина мира.

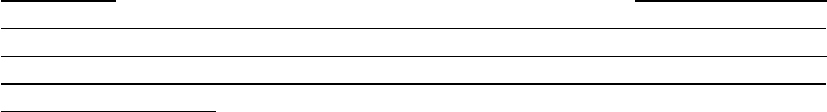

Е.В. Улыбина свела основные характеристики типов сознания в единую

таблицу, учитывающую как раз названные параметры. Данное обобщение

представляет большой интерес для процессов осуществления эффективной

коммуникации и построения исследовательских гипотез в процессе изучения

общественного мнения (практически в рамках любой формы и методики).

Уровень

сознания

Доминирующ

ая форма

репрезентаци

и,

доминирующ

ая форма

связи

означающего

и означаемого

Особенности образа мира

Миф

(бессознатель-

ное)

Индекс Слитность, неразделимость частного и

общего, невозможность существования

противоречий в данной системе

репрезентации. Стремление к снятию

противоречий как функция мифа.

Обыденное

сознание

Символ Многозначность. Расщепление

первоначального единства мира, но «избыток

возможностей», совмещение

противоположностей – «и то, и другое

одновременно». Противоположности не

являются несовместимыми. Существует

стремление к игнорированию несовместимых

противоречий. На этом уровне расположена

«точка выбора».

Рациональный

уровень,

рефлексивное

знание

Знак Ориентация на однозначность,

определенность понятий (терминов).

Противоположности осознаются как

несовместимые, «либо то, либо другое»,

выбор уже сделан. Стремление к построению

непротиворечивой картины мира.

(Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. С.108)

146

В обрядах и ритуале

1. Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии

информационного общества. Толковый словарь терминов и концепций.

С.128.

2. Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997. С.157.

3. Лотман Ю.М. Феномен культуры // Семиотика культуры. Труды по

знаковым системам. Вып.Х, Тарту, 1978.

4. Рахманов А.Ю. Введение в методологию проблемы семиотического

исследования ритуального текста // Религиоведение, 2002, №3. С.36-48.

5. Топоров В.Н. О ритуале // Архаический ритуал в фольклорных и

раннелитературных памятниках. М., 1988. С.21.

6. Рахманов А.Ю. Указ. Соч. С.40.

7. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993. С.198-199.

8. Цит. по: Рахманов А.Ю. Ук. соч.С.40.

9. Там же. С.40-41.

10. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология.

Культура. М.,1991. С.24-27.

11. Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997. С.31.

12. Улыбина Е.В. Психология обыденного сознания. М.: Смысл, 2001. С.111.

ЧАСТЬ 1У. Субъекты связей с общественностью.

Глава 1.

Основные категориальные составляющие связей с общественностью.

Практически каждое из многочисленных пособий по связям с

общественностью содержит утверждение, о том, что формы и виды конкретной

деятельности, используемые PR - специалистами, в значительной степени

являются общими и для таких направлений как реклама, маркетинг,

менеджмент. В них часто приводятся разнообразные графики и схемы,

наглядно представляющие сферы «пересечения интересов» маркетеров,

менеджеров, рекламщиков и пиармэнов. Столь же часто констатируется

синкретическая природа PR как вида управленческой деятельности.

Междисциплинарный характер связей с общественностью как раз и

147

заключается в использовании частных практик и теоретических построений,

вырабатываемых в недрах того или иного направления гуманитарных наук.

Стремление четко и однозначно развести сферы деятельности и теоретические

основы связей с общественностью, рекламы, маркетинга, менеджмента,

социальной психологии и т.д., все же по преимуществу носит сугубо

«академический» интерес и зачастую выглядит довольно абстрактным и

формальным. На практике такое «окончательное» разведение, вряд ли,

продуктивно и целесообразно. Вместе с тем, нельзя и не учитывать специфики

деятельности специалистов в области связей с общественностью. Она

существует, прежде всего, на уровне целевых установок, а значит и подходов к

общим методикам, приемам, теоретическим базисным положениям.

Прежде всего, принципиальное отличие заключается в принципах

структурирования разнообразных технологий, специфических приемов,

проистекающих из специфичности задач связей с общественностью –

установления взаимопонимания между организацией и ее общественностью,

рассчитанных на длительное время и предполагающих максимально

возможный «запас прочности». Оптимально выстроенные взаимоотношения

организации с общественностью представляют собой систему неких

«переборок», разрушение одной их них в ситуации социального конфликта

позволяет удержаться организации в целом на плаву общественного мнения.

Это наиболее сложная и трудноизмеримая количественными методами сторона

деятельности специалиста. В то же время, к сфере компетенции PR относятся и

разовые акции, направленные на достижение конкретного результата путем

направленных комплексных социальных действий в рамках короткого

промежутка времени, результатитвность которых легко поддается измерению.

При описании места PR в системе родственных социально ориентированных

коммуникационных действий возникает та же ситуация, что и с определениями

сущности связей с общественностью. Разнообразие определений само по себе

не опасно, опасно вытекающее из него размывание единых оснований PR как

самостоятельного социального феномена.

Очень немногочисленны пока работы, авторы которых стремятся именно к

системному подходу в описании природы и механизма связей с

общественностью. Одной из наиболее последовательных и полных в этом

плане работ является уже упоминавшееся исследование М. А. Шишкиной

«Паблик рилейшнз в системе социального управления».(1) Для упорядочивания

уже рассмотренных вопросов и затронутых дефиниций, остановимся на

предложенных автором определениях понятийного и субъектно-объектного

аппарата PR.

С точки зрения автора, для корректного описания техник связей с

общественностью и затрагиваемых ими теоретических сфер, необходимо

разделить PR как совокупность социальных практик и PR как предмет

изучения. М.А. Шишкина предлагает и название специальной науки –

«пиарологии», которая занималась бы рассмотрением и изучением сферы

связей с общественностью, предметом которых выступали бы PR –практики.

Предметом пиарологии является паблик рилейшнз, понимаемый как

совокупность социальных практик, направленных на производство и

воспроизводство эффективных публичных дискурсов и оптимизацию

информационных взаимодействий между социальными субъектами и их

целевыми группами. Понимание антиномии между пиарологией как наукой и

148

паблик рилейшнз как деятельностью,- полагает М.А. Шишкина,-

принципиально и помогает избежать методологической путаницы.

Исследователем предлагается систематизировать и вопрос о разграничении

сфер и методов PR и других коммуникативных дисциплин и практик. Для того,

чтобы эти разграничения носили реальный, а не формальный характер,

необходимы корректные сопоставления.

Если проводится сопоставление по видам деятельности – пиар и журналистика,

пиар и реклама, пиар и пропаганда, пиар и маркетинг, пиар и управление.

Если же речь идет о сопоставлении теоретико- методологических основ

пиарологии и других дисциплин, уместно говорить о взаимосвязях пиарологии

и социологии, пиарологии и психологии, пиарологии и теории управления,

пиарологии и политической науки, пиарологии и теории аудио-визуального

восприятия…

М.А. Шишкина предлагает провести разграничения между фундаментальной

пиарологией, изучающей объект и предмет (что познается?), метод (как

познается?) и прикладной пиарологией, изучающей средства и способы

достижения практических целей, использования теоретических знаний на

практике (для чего познается? как сделать?).

Автор разрабатывает и выдвигает убедительную систему суждений о

предмете, объекте, целях, задачах и методах пиарологии как науки. Но в

данном случае нас больше будет интересовать вторая часть ее рассуждений,

касающихся PR-деятельности.

Любая практическая деятельность должна обладать определенной целью,

чаще всего, в качестве цели PR называют гармонизацию отношений между

организацией и ее общественностью, создание эффективной системы

коммуникации организации с ее общественностью, средой и т.д.

Обобщая все эти формулировки можно сказать, что целью паблик рилейшнз

является формирование эффективной системы коммуникации социального

субъекта с его общественностью, обеспечивающей оптимизацию социальных

взаимодействий со значимыми для него сегментами среды.

Это определение учитывает максимально широкие дополнительные смыслы,

но возникает ряд дефиниций, требующих в свою очередь определения:

«общественность», «коммуникация» и «публичная коммуникация».

Остановимся лишь на некоторых элементах PR как деятельности, и , прежде

всего, обратимся к проблеме субъекта в ней.

Субъект паблик рилейшнз.

М.А. Шишкина справедливо подчеркивает, что при всей кажущейся

очевидности, вопрос о субъекте PR весьма сложен. Субъектом любой

деятельности является тот, кто эту деятельность ведет, осуществляет. PR-

деятельность осуществляют специалисты, следовательно, именно они являются

субъектами PR. Но это справедливо лишь отчасти.

Субъектное пространство PR не является однородным и одномерным. Оно

имеет, по крайней мере, два измерения, в каждом из которых представлены

свои типы субъектов.

Есть три ключевых вопроса, ответы на которые конструируют субъектное

пространство PR- деятельности. Условно они могут быть сформулированы так:

Кому (или чему) делается PR?

Для кого делается PR?

Кто делает PR?

149

Любой пиар - деятельности предшествует процедура дезинтеграции

сформулированной цели на совокупность прикладных операциональных задач.

Данная процедура представляет собой субъет-объектное отношение.

Сторонами его выступают тот, кому делается PR (заказчик), т.е. субъект,

коммуникативное пространство которого подлежит оптимизации; и тот, кто

делает PR (исполнитель), т.е. субъект, который непосредственно осуществляет

данную деятельность. Поэтому и Заказчик и Исполнитель рассматриваются как

субъекты PR . Но это субъекты, существующие в разных измерениях.

Поэтому для их разведения субъекта-Заказчика обозначают как базисный

субъект PR, а Исполнителя - как технологический субъект PR.

Субъекты PR

Базисный субъект Технологический субъект

Термин «базисный субъект» применяется потому, что:

1) именно этот субъект выступает основанием для начала пиар - деятельности,

у него образуется потребность в оптимизации коммуникативного пространства,

формировании или трансформации имиджа, создании благоприятной

социально-коммуникативной среды;

2) именно он задает исходные параметры пиар- деятельности, изменить

которые, как правило, другие субъекты не в состоянии (например, если речь

идет об имидже политика, в качестве таковых могут выступать его

антропометрические характеристики, пол, возраст, национальность, место

рождения и социальное происхождение, темперамент и т.п.) Это не означает,

что исходные параметры базисного субъекта не поддаются некоторой

корректировке, но возможности такой корректировки всегда ограничены.

3) базисный субъект потому и является таковым, что он часто выступает

заказчиком пиар- деятельности, формулирует заказ, подписывает контракт и

финансирует его.

Следует специально оговорить следующее. В российской (да и

международной) пиар-практике последнего времени получило широкое

распространение разведение базисных субъектов как раз в части

финансирования деятельности. Паблик рилейшнз делается для одного субъекта,

а оплачивается другим. Прежде всего, это проявляется в организации

предвыборных кампаний (Ельцина, Лебедя, Явлинского, Путина и т.п.). В этих

случаях появляются основания для выделения еще одного измерения

субъектного пространства PR. Однако, даже в тех случаях, когда это

дополнительное измерение вводится, все же и тот, кому PR делается, и тот, кто

эту деятельность оплачивает – оба в их совокупности являются базисным

субъектом пиар- деятельности.

Для того чтобы подчеркнуть их разность, М.А. Шишкина предлагает говорить

о двойственной структуре базисного субъекта PR: предметный базисный

субъект (те, кому или чему делается PR) и функционально-стратегические

базисные субъекты (те, для кого делается PR).

Предметные базисные субъекты получили такое название, потому что они

формируют основные параметры данной PR- деятельности, поскольку ее цель

связана с оптимизацией коммуникативного пространства и формированием

системы эффективных публичных дискурсов, осуществляемых для них.

Функционально-стратегические базисные субъекты выполняют как

стратегические, так и обеспечивающие задачи, реализуя функции

150