Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве

Подождите немного. Документ загружается.

актом, либо соглашением сторон. Только такая односторонняя сделка и может возыметь охватываемые

ее содержанием юридические последствия. Независимо от того, найдем ли мы в ГК или иных

нормативных актах указания о возможности применения делегации, ее практическое применение

следует допустить в случаях, прямо предусмотренных соглашением сторон того или иного

обязательства.

Имеются ли нормативные указания о возможности совершения делегации в тех или других

случаях? Общепринятым является мнение о том, что таковых в действующем российском

законодательстве нет. По-видимому (в свете только что цитированного п. 2 ст. 154 ГК, требующего

прямого законодательного указания о возможности совершения любых односторонних сделок, в т.ч.

делегационных), оно должно быть признано правильным.

Сомнение может возбудить случай, предусмотренный п. 2 ст. 313 ГК, согласно которому "третье

лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды,

залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет

удовлетворить требование кредитора без согласия должника" (выделено мной. - В.Б.). Норма п. 1 ст.

980 ГК существенно дополняет сферу применения инициативного исполнения чужого обязательства,

допуская его совершение не только в собственном, но и чужом интересе. Последствием исполнения в

собственном интересе является переход к третьему лицу прав кредитора по основному обязательству в

порядке суброгации или законной цессии; последствия исполнения в чужом интересе определяются, в

частности, п. 1 ст. 984 и ст. 987 ГК, обобщая которые можно сказать о возникновении у третьего лица,

произведшего такое исполнение, регрессного требования к должнику. Не вникая (пока) в содержательно

ошибочное описание ситуации п. 2 ст. 313 ГК, зададимся следующим вопросом: допустимо ли не само

удовлетворение требования заинтересованным, посторонним обязательству лицом, но принятие таким

лицом на себя чужого долга? Формально-юридическое препятствие к положительному ответу на этот

вопрос в виде п. 2 ст. 154 ГК мы уже видели; не будет ли какого-либо препятствия содержательного?

Как бы нам ни хотелось сказать об отсутствии таких препятствий, мы вынуждены признать, что

таковые и в самом деле все-таки наличествуют. Главное из них - это необходимость согласия кредитора

на подобную замену должника - акт, которого не требуется при предоставлении исполнения. Как

известно, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом (п. 1 ст. 313

ГК) под угрозой впадения в просрочку так же, как если бы он отказался принять исполнение от должника.

Это и понятно, ибо кредитору по общему правилу все равно, кто именно технически доставит ему

предмет исполнения - сам ли должник или привлеченное им для этой цели постороннее лицо. Но,

естественно, для кредитора далеко не безразлична личность нового должника - субъекта, заступающего

на место прежнего обязанного субъекта. Согласие на такую замену, следовательно, неизбежно; без

этого согласия замены должника не произойдет. Не произойдет, что очень важно, и прекращения

обязательства исполнением, т.е. прекращение, сопровождающееся удовлетворением интереса

кредитора. А достижение именно этой цели и становится, как можно понять из п. 2 ст. 313 ГК, той

разменной "ценой", которую законодатель согласен платить за возможность инициативного вторжения в

обязательство третьего лица - привнесения в обязательство этакой "сумятицы", создания поводов к

лишним спорам и неопределенностям. С исполнением из обязательства выпадает, по крайней мере,

бывший кредитор; все неясности, тяготы и риски падают на инициатора исполнения (третье лицо) и

обусловливаются, в первую очередь, условиями исполненного им обязательства. С принятием же на

себя чужого долга, да еще и не договорным, а делегационным порядком, требующим кредиторского

согласия, не создается ничего, кроме новых неясностей и неопределенностей. Что сталось с

первоначальным требованием? Прекратилось ли оно, будучи замененным новым, или перешло к

третьему лицу и продолжает существовать параллельно с новым долгом, принятым на себя этим

третьим лицом? Что сталось с первоначальным долгом: пал ли он на третье лицо или прекратился,

будучи замененным новым? Если первоначальное требование прекратилось, то каковы отношения

третьего лица с должником по этому требованию? Очевидно, это должны быть кондикционные

отношения, но практически обосновать этот тезис будет непросто. Наконец, каковы последствия

недействительности кредиторского согласия? Все эти и многие другие вопросы не находят разрешения в

рамках действующего российского гражданского законодательства. Отсюда вывод: закрепляя (в п. 2 ст.

313 и п. 1 ст. 980 ГК) возможность инициативного вторжения третьего лица в чужое обязательство

посредством его исполнения, законодатель, очевидно, просто не обсуждал вопроса об иных

возможностях подобной интервенции, в т.ч. о возможности делегационного принятия на себя третьим

лицом чужого долга. Коли так, то нет и оснований подобную возможность допустить.

Сказанное не нужно распространять на случаи договорной замены должника. Такая замена по

его соглашению с третьим лицом (новым должником), предваренным или сопровожденным актом

согласия кредитора, возможна в силу прямого указания закона (ст. 391 и 392 ГК). Возможна, однако, и

подобная замена, основанием для которой становится соглашение кредитора с новым должником -

договор цессии (уступки) долга (пассивной цессии, интерцессии). Основанием к тому, чтобы допустить

подобные соглашения, является уже не прямое указание гражданского закона, а принцип свободы

договора (п. 2 ст. 421 ГК), позволяющий заключать договоры, прямо не предусмотренные

законодательными актами. Представляется, однако, что сфера применения договора уступки долга (в

отличие от договора перевода долга) существенно ограничена смыслом и назначением п. 2 ст. 313 и п. 1

ст. 980 ГК (см. о них выше). Во всех иных случаях (т.е. когда третье лицо не подвергается опасности

утратить свое право на имущество должника) заключение договора интерцессии можно считать

допустимым лишь с предварительного согласия должника или под отменительным условием его

последующего одобрения должником.

Проиллюстрируем своеобразие правоотношений делегации примерами и схемами. По примеру

К. Бернштейна возьмем случай новационной делегации - тот самый, который "всеми почитается за

делегацию", т.е. случай, когда будущие участники делегации уже связаны друг с другом двумя

обязательствами. Для возникновения такой делегации имеется почва лишь в случаях, когда некое лицо

уже являясь участником каких-то обязательственных отношений - кредитором или должником, стремится

выйти из них, заместив себя третьим лицом. В случае если лицо, желающее перестать быть участником

правового отношения, находится на его активной стороне, естественно, что и замещающее его лицо

также приобретет все права кредитора. И наоборот, если выбывающий из правоотношения выполнял в

нем функции должника, то, соответственно, и замещающее его лицо также станет пассивным

участником обязательства. Следовательно, делегация должна различаться на активную (делегацию, в

результате которой изменяется активный субъект обязательства) и пассивную (приводящую к замене

должника).

Нижеследующая схема (первая) отражает ту необходимую предпосылку, при наличии которой

только и можно говорить о новационной делегации - существующее обязательственное

правоотношение:

Право требования

┌───────────┬──────────────────────────────────────────► ┌─────────┐

│ Кредитор │ │ Должник │

└───────────┘ ◄──────────────────────────────────────────┴─────────┘

Юридическая обязанность

Для обозначения участников процесса делегационной перемены лиц в обязательстве римская и

европейская юриспруденция выработали особые наименования. Лицо, выбывающее из существующего

обязательства (и, тем самым, прекращающее его), называется делегантом. Обращает на себя

внимание, что наименование лица, выбывающего из существующего правоотношения, не зависит от

того, является ли оно в этом правоотношении кредитором или должником: будет ли выбывать кредитор -

он будет называться делегантом; будет ли выбывать должник - и это делегант. А вот наименования лиц,

замещающих пресловутого делеганта (выбывающего из обязательства субъекта), различаются, в

зависимости от того, кем был делегант и на чье место в новом правоотношении его заместители

становятся. Их наименования, следовательно, легче всего запомнить, ориентируясь на наименования

участников нового обязательства, созданного делегацией. А именно: в обязательстве из делегации

активный субъект (кредитор) всегда будет называться делегатарием, а пассивный (должник) -

делегатом. Следовательно, лицо, замещающее делеганта, который имел в прежнем обязательстве

статус кредитора, будет называться делегатарием. Лицо же, которое будет заместителем делеганта-

должника по прежнему обязательству, получит наименование делегата. Соответственны ("зеркальны")

будут и наименования лиц - участников прежнего обязательства, которые останутся и участниками

обязательства нового. Так, при замене делеганта-кредитора, на место которого "садится" субъект,

получающий наименование делегатария (при т.н. активной делегации), лицо, имевшее статус должника

в прежнем обязательстве и сохраняющее его в обязательстве новом (делегационном), станет

именоваться делегатом. Если же произойдет пассивная делегация, в результате которой роль делеганта

выполнит должник, место которого займет субъект-делегат, то лицо, имевшее статус кредитора в

прежнем обязательстве и сохранившее его в обязательстве новом (делегационном), получит

наименование делегатария.

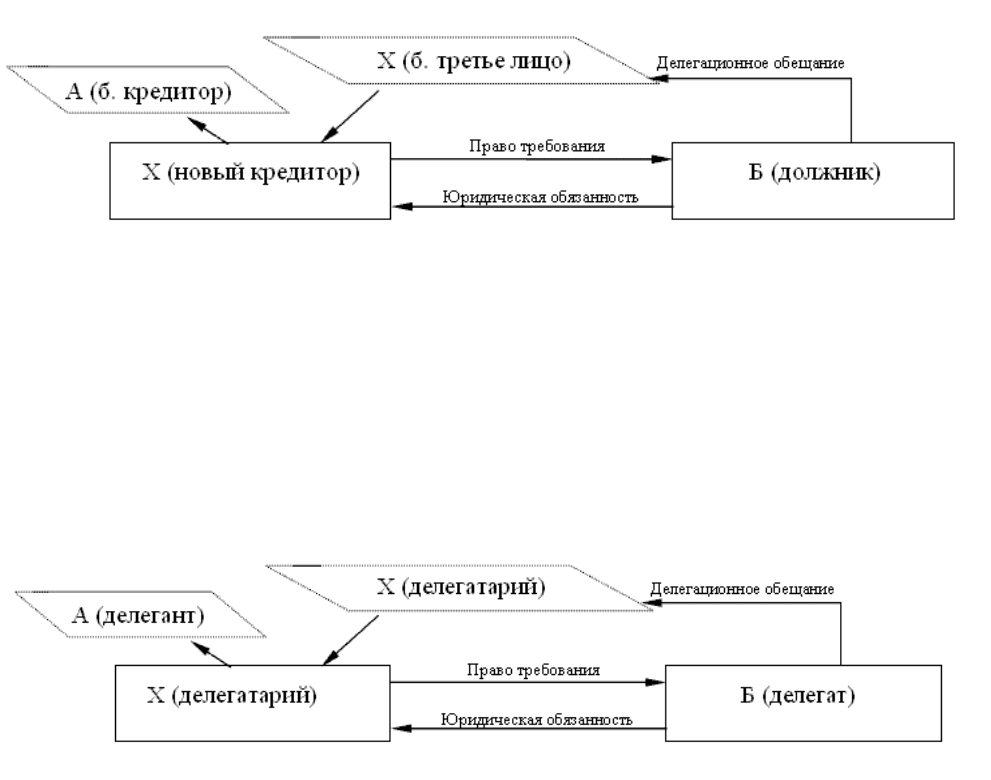

Схематически изобразим активную новационную делегацию.

Исходное положение: имеется некое обязательство между лицами А (кредитор) и Б (должник):

Право требования

┌────────────┬─────────────────────────────────────────► ┌───────────┐

│А (кредитор)│ │Б (должник)│

└────────────┘◄──────────────────────────────────────────┴───────────┘

Юридическая обязанность

Допустим теперь, что появляется некое третье лицо (Х), которое в силу каких-то отношений со

сторонами существующего обязательства - кредитором А и должником Б - не прочь бы занять место

кредитора в этом обязательстве, причем кредитор, в силу этих же отношений, не прочь это место

предоставить. Вопрос о том, что это за отношения, будет рассмотрен нами позднее; за неимением

принципиального значения, он оставляется (пока) без внимания - ограничимся предположением о том,

что такие отношения есть, например, кредитор А сам является должником перед Х и во имя погашения

этого долга готов предоставить Х свое требование к Б. Для того чтобы подобное изменение произошло,

кредитор А направляет должнику Б распоряжение о том, чтобы последний принял на себя перед новым

кредитором Х обязанность, идентичную той, что составляет содержание его обязательства перед ним, А,

причем взамен обещает, что эту юридическую обязанность должник не будет исполнять более никому, в

том числе и ему, прежнему кредитору, по причине прекращения этого (прежнего) обязательства

немедленно после принятия им, должником Б, на себя обязательства нового, в соответствии с

указаниями кредитора А. И в том случае, когда должник Б, по рассмотрении полученного от кредитора А

распоряжения, совершает, в соответствии с этим распоряжением, делегационное обещание в пользу

третьего лица Х, происходит следующее: прежнее обязательство (А - Б) прекращается, на его месте

возникает новое обязательство (Х - Б) с содержанием, идентичным прежнему. Третье лицо Х как бы

"выталкивает" кредитора А из обязательства, занимая при этом его место, что и отражает следующая

схема:

"Схема 1"

Соответственно приведенным выше определениям наименований участников операции следует

назвать прежнего кредитора, выбывшего из правоотношения, кредитора, правоотношение с участием

которого прекратилось - делегантом; лицо как в новом, так и в прекратившемся правоотношении

являющееся должником - делегатом; наконец, третье лицо, заместившее кредитора, кредитора в новом

обязательстве, нового кредитора - делегатарием. Сами же новые обязательственные правовые

отношения, сложившиеся у должника (делегата) с новым кредитором (делегатарием), и называются

делегацией. Применяя рассмотренные выше наименования, можем нарисовать следующую схему,

изображающую описанный выше процесс так называемой активной делегации, т.е. - делегации,

влекущей замену кредитора в обязательстве:

"Схема 2"

Итог (сравнительно с исходным положением) таков.

Было:

Право требования

┌────────────┬─────────────────────────────────────────► ┌───────────┐

│А (кредитор)│ │Б (должник)│

└────────────┘◄──────────────────────────────────────────┴───────────┘

Юридическая обязанность

Стало:

Право требования

┌────────────┬─────────────────────────────────────────► ┌───────────┐

│Х (кредитор)│ │Б (должник)│

└────────────┘◄──────────────────────────────────────────┴───────────┘

Юридическая обязанность

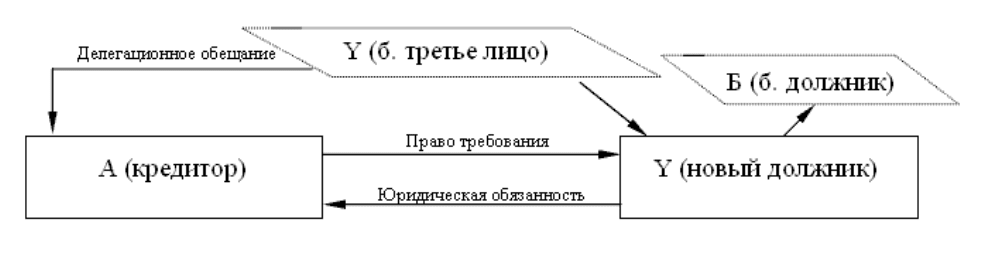

Теперь представим себе иную ситуацию - обязательственное правоотношение, в котором

посредством новационной делегации изменяется личность должника. Берем существующее

обязательственное правоотношение:

Право требования

┌────────────┬─────────────────────────────────────────► ┌───────────┐

│А (кредитор)│ │Б (должник)│

└────────────┘◄──────────────────────────────────────────┴───────────┘

Юридическая обязанность

и допускаем, что какими-то отношениями с третьим лицом Y связан не кредитор А (как это было

в предыдущем примере), а должник Б. Причем эти отношения таковы, что третье лицо Y не откажется,

если об этом распорядится (предложит, попросит или даже прикажет) должник Б, исполнить

возложенную на последнего юридическую обязанность его кредитору. Может быть, это происходит в

расчете на прекращение существующих между должником и третьим лицом правоотношений (например,

тех, в силу которых Y сам является должником Б и во имя погашения этого долга предлагает

последнему принять на себя его долг перед А), может быть, наоборот, в расчете на возникновение

каких-то новых правоотношений (например, из факта обогащения Б за счет Y, принявшего на себя его

долг перед А) - на текущем этапе изучения делегации этот вопрос также не имеет значения. Важен

самый факт: должник Б делает предложение связанному или имеющему связаться с ним третьему лицу

Y исполнить за него, должника Б, его юридическую обязанность перед кредитором А. Естественно,

реализация такого предложения (принятие Y на себя долга вместо Б) возымеет силу лишь в том случае,

если кредитор А согласится с такой заменой, хотя бы и косвенным образом (например, предъявив

требование к Y об исполнении принятого им нового обязательства). Соглашаясь с таким предложением

направляя свое согласие кредитору А, третье лицо Y устанавливает с кредитором новое

обязательственное отношение (а если согласие кредитора на замену должника еще не получено - то

создает возможность возникновения такого обязательственного правоотношения) - отношение

делегации, прекращая, тем самым, ранее существовавшее обязательство. Прежний должник

оказывается находящимся и вне правоотношения нового, и вне правоотношения прежнего:

"Схема 3"

Обращаясь к ранее введенным терминам, называем каждого субъекта своим "именем":

выбывающий субъект Б (прежний должник) - делегант, замещающий, новый должник, субъект Y -

делегат и, наконец, кредитор - как в первоначальном отношении, так и в делегации, субъект А -

делегатарий:

"Схема 4"

Итак, перед нами схема пассивной делегации - делегации, приводящей к замене должника Б из

первоначального обязательства:

Право требования

┌────────────┬─────────────────────────────────────────► ┌───────────┐

│А (кредитор)│ │Б (должник)│

└────────────┘◄──────────────────────────────────────────┴───────────┘

Юридическая обязанность

должником Y по новому обязательству:

Право требования

┌────────────┬─────────────────────────────────────────► ┌───────────┐

│А (кредитор)│ │Y (должник)│

└────────────┘◄──────────────────────────────────────────┴───────────┘

Юридическая обязанность

а по большому счету - делегации, приводящей к замене одного обязательства (между А и Б)

новым обязательством (с участием А - Y).

Сравнивая схемы активной и пассивной делегаций, можно заметить, что всякая делегация

представляет собой правовое отношение между делегатом (должником) и делегатарием (кредитором).

Разница между ними в том, что в делегации активной место кредитора (делегатария) занимает новое

лицо, не участвовавшее в прежнем обязательстве, в то время как в делегации пассивной делегатарием

остается лицо, бывшее кредитором прекращенного делегацией обязательства. Можно сказать и

наоборот, "через делегата": в активной делегации им является лицо, ранее бывшее должником в

прежнем обязательстве, в пассивной - вновь появившееся третье лицо, в прежнем правоотношении не

участвовавшее. Наконец, определение через делеганта давалось перед всеми схемами: в делегации

активной делегантом является кредитор прекращающегося обязательства, в делегации пассивной - его

должник.

Теперь обратимся к тому вопросу, который ранее оставлялся нами без внимания - об

отношениях участников обязательств с третьим лицом. Его уяснение объясняет причины совершения

активной и пассивной делегации. Почему кредитор (в нашем примере - лицо А) соглашается выбыть из

обязательства, уступив свое место новому кредитору (в нашем случае - лицу Х)? На каком основании

должник (в нашем примере - субъект Б) получает возможность "подставить" вместо себя нового

участника (в наших схемах - субъекта, именуемого Y)? Такие отношения остаются вне делегации, но

вместе с тем помогают понять причину ее совершения. Никаких теоретических ограничений на

содержание таких отношений нет - лишь бы они не противоречили положительному закону страны, в

которой совершается делегация. Естественно, в отечественном гражданском законодательстве, с

делегацией не знакомом, какие-либо специальные ограничения, относящиеся к этой области, искать

бесполезно.

Прежде чем приступить к характеристике возможных типов отношений, объясняющих причины

(основания) совершения делегации, введем еще два новых термина, которые без всякого

преувеличения могут быть названы ключевыми во всей теории делегации и без которых дальнейшее

изложение будет затруднительным. Для этого еще раз вернемся к нарисованным выше схемам активной

и пассивной делегаций, осложнив каждую из них изображением тех отношений, которые составили

основу соответствующего случая делегации:

1. Активная делегация:

"Схема 5"

2. Пассивная делегация:

"Схема 6"

Отношение-основание активной делегации, равно как и обязательственное отношение,

заменяемое (прекращаемое) пассивной делегацией, т.е. говоря обобщенно - отношения между

делегантом и делегатарием, называются отношениями валюты.

Отношение-основание пассивной делегации, равно как и обязательственное отношение,

заменяемое (прекращаемое) активной делегацией, т.е. говоря обобщенно - отношения между

делегантом и делегатом, называются отношениями покрытия*(101).

Отношение, заменяющее обязательство, прекращенное активной либо пассивной делегацией,

т.е. отношение между делегатом и делегатарием, называется делегационным отношением или

делегацией (см. об этом выше).

Обращаем особое внимание читателей на то, что твердое запоминание ими терминов

(делегация, делегант, делегат, делегатарий, делегация активная и пассивная, отношение покрытия и

отношение валюты), ясное усвоение их значения и случаев употребления является безусловно

необходимой предпосылкой дальнейшего чтения настоящей работы. Поскольку нам придется

оперировать именно этой терминологией, невыполнение указанного требования неизбежно приведет к

путанице в восприятии материала и не позволит ни понять, ни оценить дальнейшие рассуждения и

выводы. В этой связи рекомендуем еще несколько раз перечитать предшествующий текст параграфа,

попытаться самостоятельно изобразить на листе бумаги схемы активной и пассивной делегаций, с

обязательным обозначением наименований участников и отношений, добившись быстроты и

правильности в применении терминов.

Итак, какими же могут быть пресловутые отношения валюты и покрытия? Выше мы уже

приводили примеры таких отношений - возможных оснований (причин) делегации новационной. Это

обязательственные правоотношения между делегантом и делегатом, с одной стороны, и делегантом и

делегатарием - с другой. Так, если кредитор А является должником перед третьим лицом Х, то, ясное

дело, ничто не мешает ему договориться с этим Х о погашении своего обязательства посредством

предоставления ему, Х, своего требования к собственному должнику Б. Точно также и Y, будучи

должником Б, вполне может договориться с ним о погашении своего долга путем принятия на себя

обязательства самого Б перед его кредитором А. Итак, первое (вероятно, наиболее естественное из

числа "коммерческих" и, забегая несколько вперед, - самое интересное в смысле юридическом)

основание совершения делегации - это долг будущего делеганта (А) будущему делегатарию (Х) или

будущего делегата (Y) будущему делеганту (Б). Можно сказать и иначе: это требование будущего

делегатария (Х) к будущему делеганту (А) или будущего делеганта (Б) к будущему делегату (Y).

Делагацию, совершаемую на основании, как минимум, одного обязательственного правоотношения, а,

возможно, и двух, можно было бы называть не только делегацией новационной, как мы это уже сделали

исходя из эффекта, производимого делегацией, но и делегацией долговой (исходя из качества ее

основания).

Другим основанием возникновения делегации могут быть отношения кредитования будущим

делегантом будущего делегатария (для активной делегации) или же будущим делегатом будущего

делеганта (для пассивной делегации). В самом деле, кредитор А может согласиться на прекращение

своего требования к Б ради возникновения идентичного требования у Х в расчете на то, что через какое-

то время Х не только компенсирует прямые потери А, но и вознаградит его. Равным образом и третье

лицо Y может согласиться занять место должника Б, рассчитывая на заработок в виде процентного

вознаграждения от этого последнего. Это - кредитная делегация в ее чистом виде, если кредитный

элемент присутствует в обоих отношениях (как делеганта с делегатарием, так и делеганта с делегатом),

либо - кредитно-долговая делегация (в том случае, если делегант делегирует собственному кредитору

не должника, а постороннее лицо, кредитующее делеганта, а также тогда, когда делегант делегирует

своего должника не кредитору, а лицу, желающему получить предоставление за счет делеганта).

Подчеркиваем, что мы имеем в виду кредит в самом широком смысле этого слова - как денежный, так и

товарный, как банковский, так и коммерческий.

Еще одно в полной мере коммерческое основание для делегации - расчет на прекращение

собственного либо исполнение делегационного обязательства за счет делеганта. Такой расчет вполне

основателен со стороны лиц, располагающих индивидуально-определенными вещами, подлежащими

выдаче (передаче) другому лицу*(102). Как можно было бы их выдать? Конечно, не только во

исполнение обязательства выдачи, но и в счет исполнения иного обязательства, например,

делегационного. Если Y - это, к примеру, хранитель ценностей субъекта Б, то он может освободить

последнего по его просьбе от лежащего на нем обязательства, приняв на себя обязательство

идентичного содержания перед кредитором А в расчете на его исполнение за счет находящихся у него

вещей, подлежащих выдаче Б. Если А - это не только кредитор, но и, скажем, агент субъекта Х,

приобретший по его поручению и за его счет какие-либо вещи, А может не выдавать таковых принципалу

Х, но заменить обязательство по их передаче предоставлением обязательственного требования к Б. По

сути, перед нами - частный случай долговой либо кредитной делегации, осложненный спецификой

предмета одного из обязательств; назовем такую делегацию вещно-долговой и вещно-кредитной.

Нельзя исключить совершения делегации в обмен на другую делегацию, а точнее - на

предоставление, аналогичное или идентичное делегационному. Так, основанием совершения активной

делегации может быть либо уступка делегатарием делеганту какого-либо требования к своему

должнику, либо принятие делегатарием на себя какого-либо долга делеганта перед другим кредитором.

Также и пассивная делегация может быть совершена либо в расчете на то, что выбывающий должник-

делегант уступит замещающему его делегату какое-либо требование к собственному должнику, либо на

то, что он примет на себя какой-либо долг делегата перед его собственным кредитором. Назовем

подобную делегацию делегационной.

Наконец, делегация может совершаться в расчете на установление будущих правоотношений. В

ситуации предоставления места кредитора или замены должника в обязательстве без достаточного к

тому (в момент производства таких действий) основания происходит неосновательное обогащение

делегатария за счета делеганта (в активной делегации) и делеганта за счет делегата (в пассивной). По

этой причине впредь предлагается называть такую делегацию кондикционной.

Из числа оснований некоммерческих стоит отметить, в первую очередь, дарение. Так, делегант

может утратить свой статус кредитора во имя того, чтобы облагодетельствовать делегатария; точно

также и третье лицо может принять на себя чужой долг (стать делегатом), дабы, руководствуясь

неимущественными альтруистическими соображениями, улучшить имущественное положение

делеганта. Рядом с дарением стоит мотив прощения долгов. Терминологически обобщая, будем

называть такую делегацию безвозмездной или донационной; соединяясь с одним из уже известных нам

типов делегации, она может стать донационно-долговой (делегант одаривает делегатария за счет

прекращения своего требования к делегату) или донационно-кредитной (третье лицо оказывает кредит

делеганту дабы одарить делегатария).

Выше мы указали, что наибольший интерес с юридической точки зрения представляет делегация

долговая, т.е. делегация, в основании совершения которой лежат иные обязательственные

правоотношения: либо это долг делеганта делегатарию (валюта активной делегации), либо долг

делегата делеганту (покрытие делегации пассивной). В чем же заключается этот пресловутый интерес?

Ответ на этот вопрос легче всего получить, рассматривая какой-нибудь практический пример подобной

(долговой) делегации.

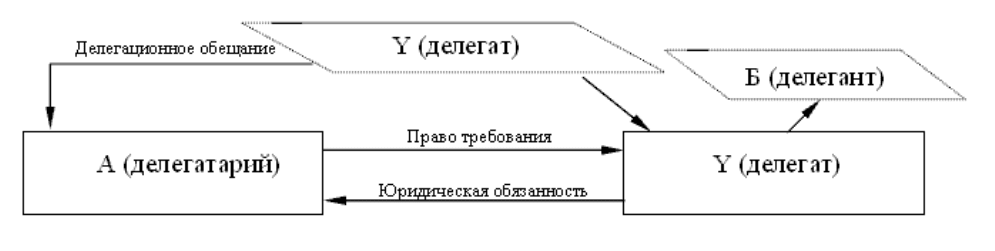

Пусть имеет место следующая ситуация. Торговая фирма "Торгавто" (ТА) получила в банке

"Автобанк" (АБ) кредит на некоторую сумму (Д). Таким образом возникло обязательство N 1, в котором

"Торгавто" является должником, а "Автобанк" - кредитором. Содержанием этого обязательства является

требование АБ к ТА об уплате суммы Д и процентов, начисленных на эту сумму по определенной

договором ставке (Д + %), и корреспондирующая этому требованию обязанность ТА перед АБ.

Схематически изобразим описанное:

┌────────────────┐ Право требования 1 (Д + %) ┌────────────────┐

│А (кредитор)├────────────────────────────────► │ТА (должник│

│по обязательству│ │по обязательству│

│N 1) │◄─────────────────────────────────│N 1) │

└────────────────┘ Обязанность 1 по уплате (Д + %) └────────────────┘

Полученный кредит фирма "Торгавто" израсходовала на приобретение легковых автомобилей,

которые, в свою очередь, отгрузила по заключенному ею договору купли-продажи покупателю - АО

"Автомагазин" (АМ), причем с условием об их последующей оплате. Покупатель (АМ), понятное дело,

стал должником торговой фирмы (ТА) в размере покупной цены полученных автомобилей (Ц)*(103).

Наша схема, следовательно, осложнилась и приобрела следующий вид:

"Схема 7"

Как можно было бы "развязать" цепочку из двух обязательств (требований - долгов) одним

платежом? Ответ очевиден: такой платеж должен произвести "Автомагазин" (АМ) "Автобанку" (АБ). Ведь

для получателя автомобилей не имеет особого значения, кому платить (на чей счет перечислять деньги)

за уже полученные им автомобили, равно как и для банка-кредитора безразлично, от кого именно

получить сумму кредита и проценты. Вопрос в том, на каком основании "Автомагазин" - лицо, не

состоящее с "Автобанком" в каких-либо обязательствах (постороннее для банка) - мог бы этот платеж

произвести, прекратив при этом свое собственное обязательство перед продавцом автомобилей

(фирмой "Торгавто")?

Прежде всего, совершенно ясно, что АМ может, сообразно содержанию поступившего от ТА

распоряжения, перечислить деньги по реквизитам банка. Это будет действие, направленное на

исполнение обязательства третьим лицом (п. 1 ст. 313 ГК), каковое кредитор (АБ) обязан принять. Ясно,

однако, что подобный платеж будет производиться не ранее, чем по наступлении срока возврата

кредита, что неудобно для "Торгавто", который в продолжение всего этого времени остается обязанным

перед банком лицом. Закономерен вопрос: нельзя ли "развязать" цепочку правоотношений не на уровне

предоставления во имя их реализации, а уже на уровне самих правоотношений? Можно. Каким

образом? Одним из следующих способов: "Торгавто" может предпринять действия, направленные: (а)

либо на прекращение обязательства, в котором оно является должником (обязательства N 1 из

кредитного договора на сумму Д + %), посредством его замены идентичным обязательством с участием

"Автомагазина" на обязанной стороне, (б) либо на прекращение обязательства, в котором оно является

кредитором (обязательства N 2 по договору купли-продажи на сумму Ц), посредством его замены

идентичным обязательством с участием "Автобанка" на стороне управомоченного лица.

Первый случай технически выразится в направлении "Автомагазином" в адрес "Автобанка"

письма с односторонним выражением намерения принять на себя перед адресатом обязанность

"Торгавто" по обязательству N 1. Почему? По какой причине постороннее для банка лицо вдруг

выражает желание заменить должника в одном из банковских обязательств? С точки зрения

материальной - потому, что в результате такого действия оно прекратит собственное обязательство

перед должником банка, т.е. потому, что ожидает какого-то эквивалента от "Торгавто"; с точки зрения

формальной - потому, что оно действует "по просьбе" ("приказу", "предложению", "распоряжению",

"указанию" и т.д. - ситуации и обозначающие их термины могут быть различными) этого должника

(торговой фирмы).

Второй случай технически выразится в направлении "Автомагазином" в адрес "Автобанка"

письма с односторонним выражением намерения исполнить лежащую на нем обязанность по

обязательству N 2 не своему кредитору ("Торгавто"), а адресату ("Автобанку"), причем именно как

новому кредитору, а не простому техническому получателю предмета исполнения. Почему? По какой

причине постороннее для банка лицо "приглашает" банк получить исполнение по обязательству, к

которому банк, на первый взгляд, не имеет никакого отношения? С точки зрения материальной - потому,

что в результате такого действия оно прекратит собственное обязательство, идентичное тому, что было

прекращено ранее в результате перемены в нем личности кредитора с поставщика автомобилей

("Торгавто") на кредитующий его банк ("Автобанк"); с точки же зрения формальной - потому, что

"Автомагазин" вновь действует "по просьбе" ("приказу", "предложению", "распоряжению", "указанию" и

т.д.) своего бывшего кредитора ("Торгавто"), освободившего его от обязательства N 2, когда-то

возникшего из договора купли-продажи автомобилей.

С момента принятия банком "Автобанк" любого из делегационных обещаний АО "Автомагазин"

между этим последним и банком следует считать установленными правовые отношения делегации.

Какой?

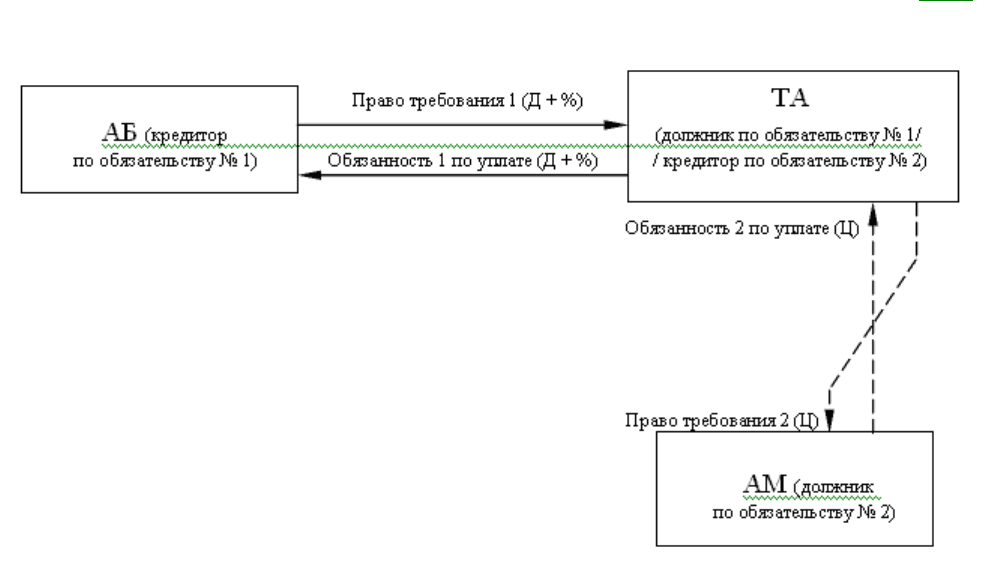

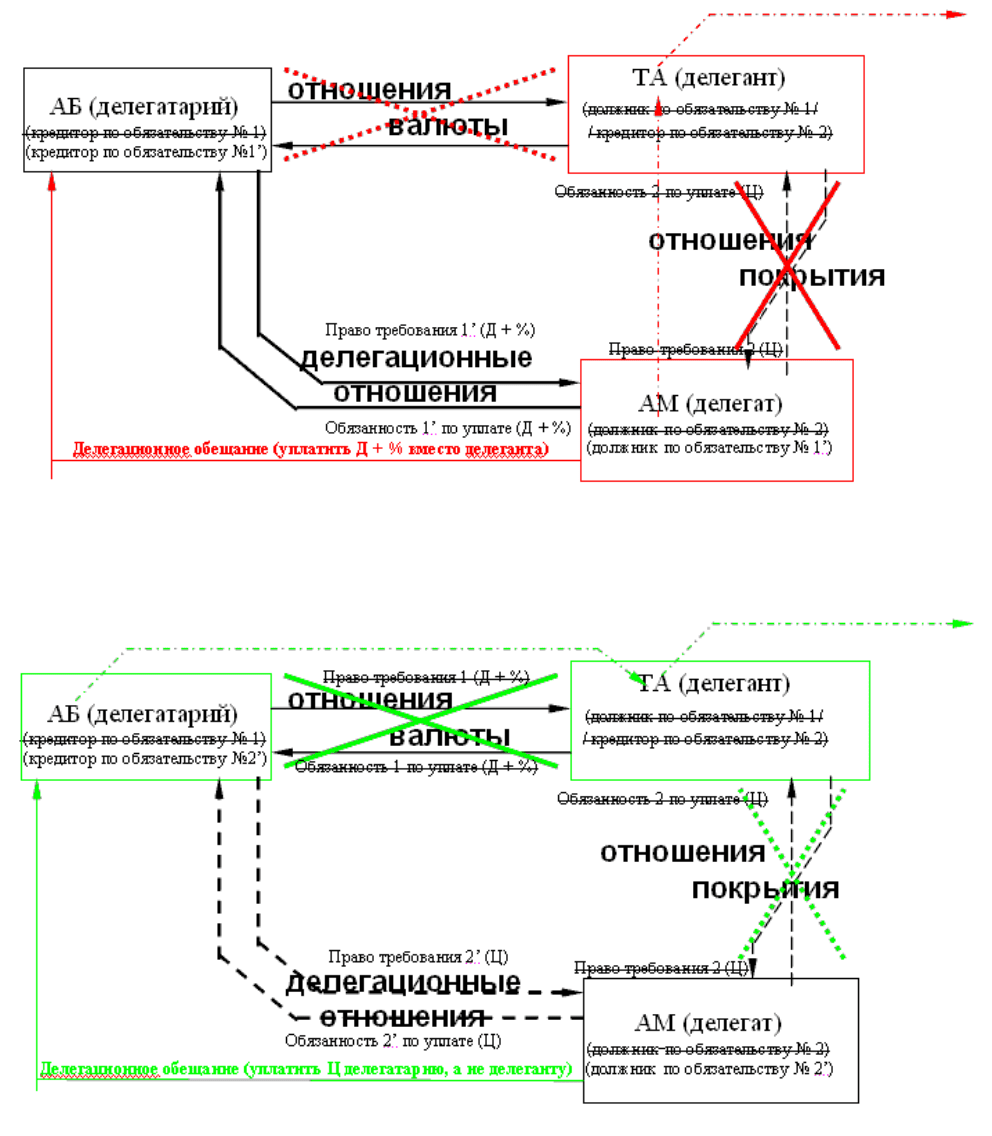

В первом случае речь пойдет о делегации пассивной, т.е. о замене АО "Автомагазин"

(делегатом) фирмы "Торгавто" (делеганта) в обязательстве последнего перед "Автобанком"

(делегатарием) по возврату кредита (обязательстве N 1). Прекращаемое принятым делегационным

обещанием обязательство N 1 составляет отношение делегационной валюты; обязательство N 2,

прекращаемое описанным делегационным обещанием, будет отношением делегационного покрытия.

Вновь возникшее обязательство "Автомагазина" (делегата) перед "Автобанком" (делегатарием) будет

делегационным обязательством с содержанием, производным от содержания замененного им

кредитного обязательства - обязательства N 1 (обязательство N 1').

Во втором же случае речь пойдет о делегации активной, т.е. о замене "Автобанком"

(делегатарием) фирмы "Торгавто" (делеганта) - кредитора "Автомагазина" (делегата) по обязательству

уплаты покупной цены автомобилей (обязательству N 2). Прекращаемое принятым делегационным

обещанием обязательство N 2 должно будет квалифицироваться как отношение делегационного

покрытия; обязательство N 1, объясняющее, почему "Торгавто" согласилось стать делегантом, почему

оно приказало своему должнику дать делегационное обещание и именно в пользу "Автобанка", словом,

обязательство, объясняющее основание совершения активной делегации, получит качество отношений

делегационной валюты. Вновь возникшее (вместо прекращенного делегацией обязательства N 2)

обязательство "Автомагазина" (делегата) перед "Автобанком" (делегатарием) будет делегационным

обязательством, но уже с содержанием, производным от содержания замененного им обязательства

уплаты покупной цены - обязательства N 2 (обязательство N 2').

Различие в описанных ситуациях и их последствиях может быть проиллюстрировано

следующими схемами:

1. Пассивная делегация

"Схема 8"

2. Активная делегация

"Схема 9"

Из приведенных примеров и в особенности схем отлично видно, что суть делегационного

обещания, направленного на перемену кредитора (активного делегационного обещания), может быть

выражена следующими словами делегата, обращенными к делегатарию: "то, что я должен был

исполнить своему прежнему кредитору (делеганту), я обязуюсь исполнить тебе (делегатарию)" (должное

одному буду должным другому). Основание такого обещания - обращение будущего делеганта с

распоряжением об активной делегации: "исполни то, что должен мне, не мне (делеганту), а ему

(делегатарию)" (прими свой долг перед другим - прекратится твой долг ко мне). Суть же пассивного

делегационного обещания следует выразить так: "то, что тебе должен был исполнить прежний должник

(делегант), обязуюсь исполнить я - должник новый (делегат)" (долг одного будет заменен долгом