Баскин А.С., Боткин О.И. Основы экономической теории

Подождите немного. Документ загружается.

все и

всех,

отбрасывая менее эффективные элементы

экономики,

отби-

рает

наиболее перспективные решения, наиболее эффективных

эконо-

мических агентов и "разгоняет"

экономику,

переводя ее на качественно

новый виток.

Как

видим, экономика - сложный комплекс переплетающихся рын-

ков,

где безработица и инфляция, предпочтение сбережений или лик-

видности, спрос на деньги и размеры денежной массы, производитель-

ность факторов производства и

доходы

и т.д. постоянно стремятся к

взаимоуравновешиванию и одновременно

к

нарушению равновесия. Та-

кие

нарушения вызываются как внутренними экономическими законо-

мерностями, так и действием правительства. На состояние экономики

оказывают влияние и ожидания индивидов, и их реакция на те или

иные процессы. В одни периоды времени больше проявит себя стрем-

ление экономики в статике, в

другие

- усиливается роль динамических

процессов. Поэтому нельзя понять экономику в рамках одной концеп-

ции.

Более того, смена приоритетов в анализе столь же закономерна,

как

и изменение состояний

экономики,

без

чего

невозможен социаль-

но-экономический

прогресс.

В середине XX века возникают теории и модели экономического

роста, прежде всего как развитие идей Дж.М.Кейнса. В 1939

году

первую

статью

в данном направлении опубликовал английский эко-

номист Рэй

Харрод.

В конце 40-х

годов

появились книги Евсея До-

мара (США) и У.Фелнера (США),

Д.Хамберга

(США), Джоан Ро-

бинсон

(Великобритания) и др. Однако, как признает лишь в 1957

году

Е.Домар, пионером теорий экономического роста является со-

ветский экономист Григорий Александрович Фельдман

(1884-1958

гг).

Он

опередил

Харрода

более чем на 10 лет. Свою

статью

"К теории

темпов роста народного хозяйства" он опубликовал в 1928

году.

Тем-

пы

экономического роста, по Фельдману, определяются темпами

накопления

капитала и эффективностью его использования. Он ввел

понятие "гармонического развития" как устойчивого динамическо-

го равновесия. Модель Фельдмана, в отличие от модели

Харрода-

Домара, имела прикладную направленность. Сделанные им расчеты

темпов роста национального

дохода

СССР на

1926-1950

годы

ока-

зались близкими к фактическим.

451

Другой

советский

экономист,

Николай

Дмитриевич Кондратьев

(1892-

1938 гг.), выделял

в те

же

годы

значимость динамического

подхода

при

анализе

экономики.

Его модель экономического роста, опубликованная в

20-х

годах,

предвосхитила неоклассические модели экономического ро-

ста, появившиеся лишь в 60-х

годах

XX

века. Он использовал производ-

ственную функцию типа функции Кобба-Дугласа.

В моделях

Харрода

и

Домара увеличение объема выпуска определя-

ется только

нормой накопления капитала,

при этом:

а)

труд

не дефицитен;

б) предельная производительность капитала постоянна

и

в) норма сбережений постоянна;

г) цены стабильны;

д) инвестиции равны сбережениям.

Различия

в

моделях

Харрода

и

Домара заключаются

в

том,

что у

Харрода

функция инвестиций эндогенная,

а у

Домара экзогенная.

По

Харроду,

инвестиции

определяются приростом

дохода

в предшеству-

ющий период

(принцип

акселерации)

5

и

адаптивными ожиданиями инвес-

торов:

если их ожидания относительно роста спроса оправдались

в

прошлом,

то они увеличивают инвестиции

и

предложение, если не оправдались

-то

снижают.

Тогда

равновесный темп роста объема выпуска равен:

гдеДУ

-

прирост

дохода,

V

M

-доход

предыдущего

года,

s' -

предельная склонность

к

сбережению,

а

-

акселератор.

'Напомним

(см. лекцию 13), что акселератор есть

а

инвестиции

данного

года

зависят от прироста

дохода

и

акселератора:

I

=

a-(V-V.,).

452

s'

Выражение

Харрод

назвал

"гарантированным"

темпом рос-

а —

s

та, то есть темпом роста, обеспечивающим равенство спроса

и

предложе-

ния

и

полную

загрузку

производственных мощностей (полное использо-

вание капитала), но не обеспечивающим полную занятость. Темп роста,

обеспечивающий полную занятость

труда

и

капитала,

когда объем выпус-

ка

в

каждый данный момент равен естественному

w

=

f (L,K)

=

V

\ а

увеличение объема выпуска определяется ростом населения и техничес-

ким

прогрессом,

Харрод

назвал "естественным".

Если

"гарантированный" темп роста, удовлетворяющий предпри-

нимателей, выше "естественного", то

экономика

начнет испытывать

не-

достаток

трудовых

ресурсов, что вызовет негативные ожидания пред-

принимателей и приведет к сокращению

инвестиций

и

объема выпуска.

Следствием этого станет депрессия (циклический спад).

Если

"гарантированный" темп роста меньше "естественного", то воз-

никает

избыток

трудовых

ресурсов (безработица) и падение цены тру-

да вызовет увеличение инвестиций и увеличение предложения. Таким

образом, экономика как бы балансирует на лезвии ножа и не

существу-

ет,

по

мнению

Харрода,

механизма, обеспечивающего автоматическое

поддержание равновесия.

Согласно теории Е. Домара,

существует

равновесный темп роста,

при

котором полностью загружены производственные мощности. Со-

вокупный спрос увеличивается

за

счет

прироста инвестиций.

6

где nv

-

мультипликатор инвестиций;

b

-

предельная склонность

к

потреблению;

s' -

предельная склонность

к

сбережению (s' =

1-b).

6

В

данной

модели

макроэкономическое

тождество

включает

только

два парамет-

ра: потребительский спрос

и

инвестиции:

V

=

С

+1.

453

Рост совокупного предложения зависит

от

предельной производи-

тельности капитала

7

(неизменной)

и

прироста капитала:

Но

так как прирост капитала обеспечивается инвестициями данно-

го периода,

то

Равновесный экономический рост

будет

достигнут

при

равенстве

спроса

и

предложения

Откуда

8

—

=

k'-s', то есть

темп прироста инвестиций равен про-

изведению предельной производительности капитала и предельной

склонности к

сбережению

9

.

Поскольку, по условиям модели, сбереже-

ния

и инвестиции равны

(I=S),

a

s'=const и

S=

s'

• V, то в условиях равно-

весия прирост

дохода

пропорционален приросту инвестиций:

Таким образом,

динамическое равновесие обеспечивается таким

ростом

инвестиций, который соответствует темпу роста ресурсов

труда и обеспечивает полную занятость.

Кейнсианские

теории роста подвергались критике со стороны пред-

ставителей неоклассического направления. Критика сводилась к трем

пунктам:

7

Предельная производительность капитала

(к')

есть предельный продукт капита-

ла

(МР

К

),

равный

отношению

прироста объема выпуска

(дохода)

к

приросту капитала

как

переменного

ресурса

454

1.

В

моделях Харрода-Домара игнорируются

все

другие

факторы

роста, кроме накопления капитала.

2. Капиталоемкость продукции

(и

капиталоотдача)

не

зависят

от

соотношения

цен на

ресурсы

и

являются чисто техническими пара-

метрами.

3. Капиталистическая система не

обладает

способностью

к

восста-

новлению динамического равновесия.

Неоклассические модели роста

экономики

опираются на производ-

ственную функцию Кобба-Дугласа.

10

Наибольшую известность полу-

чили модели американских экономистов

Р.

Солоу и Дж. Мида.

Исходные положения модели

Р.

Солоу:

- капитал и

труд

взаимозаменяемы;

- убывающая предельная производительность капитала;

- постоянная

отдача

от

масштаба;

- норма выбытия основного капитала постоянна;

- рынки факторов конкурентны;

-

отсутствуют

инвестиционные лаги (период времени

между

инвес-

тициями

и их

отдачей равен нулю).

Условием равновесия

экономической системы

является равен-

ство

совокупного спроса и совокупного предложения.

Предложе-

ние

есть функция от затрат

труда

и капитала. При этом производитель-

ность

труда

зависит от его капиталовооруженности. По мере увеличения

капиталовооруженности (фондовооруженности)

труда

предельный про-

дукт

капитала

убывает.

Совокупный спрос определяется только

по-

треблением и инвестициями

(AD=C+I).

Экономика

закрытая

и

государ-

ственные закупки

отсутствуют.

Инвестиции равны сбережениям.

Рост объема выпуска зависит от нормы накопления и роста капита-

ловооруженности

труда,

что

увеличивает спрос

на

инвестиционные

товары

и

увеличивает предложение. При этом экономика стремится

к

такому состоянию, когда инвестиции равны выбытию (износу) капита-

ла,

то

есть

к устойчивому (равновесному) уровню фондовооружен-

ности

труда.

Увеличение нормы сбережения (доли сбережения в объе-

ме выпуска) и нормы накопления увеличивает капиталовооруженность

труда

и

его производительность. Повышение капиталовооруженности

10

См.

приложение

2.

455

со временем вызовет и увеличение выбытия капитала. Установится но-

вый,

более высокий равновесный уровень фондовооруженности

труда.

Рост населения

и

числа занятых при неизменном запасе капитала

снизит

фондовооруженность

труда

и его

производительность. Чтобы

этого

не

произошло, нужны инвестиции, достаточные

для

создания

новых рабочих мест при сохранении

достигнутого

уровня капиталово-

оруженности.

В

этом

случае

производительность

труда

остается неиз-

менной.

Эту

зависимость

между

ростом населения

и

накоплением ка-

питала

при

неизменной

его

производительности можно выразить

следующим образом:

.

где

п -темп роста населения.

При

росте объема выпуска, пропорциональном

росту

населения (за-

нятости),

и неизменном уровне технического прогресса уровень жизни

населения

остается неизменным.

Рост

уровня жизни в модели Р.Солоу обеспечивается только тех-

ническим прогрессом,

то есть ростом

эффективности

труда.

Следова-

тельно,

для обеспечения

полной

занятости

и

роста уровня жизни необхо-

димо накопление капитала

и

сбережение. Оптимальной

будет

норма

накопления

капитала, при которой обеспечивается экономический рост

в

сочетании

с

максимальным уровнем потребления.

Эта

зависимость

известна

как

"золотое

правило

Э.Фелпса".Увеличение запаса капитала

на

единицу

дает

прирост выпуска

(AV)

равный предельному

продукту

капитала

(МР

К

).

С

учетом

выбытия капитала (d), темпа роста населе-

ния

(п) и технологического прогресса (роста эффективности

труда

-

g),

по

"золотому правилу" МР

К

=

d

+ n +

g.

Если

экономика имеет запас капитала больший,

чем

следует

по

"золотому правилу",

то

нужна программа

по

снижению нормы

на-

копления,

что

уменьшит инвестиции

и

увеличит

потребление

(бла-

госостояние).

Если запас капитала недостаточен

для

выполнения

правила Э.Фелпса, необходима программа

по

повышению нормы

сбережения,

что

временно снизит потребление,

но

увеличит

его в

дальнейшем.

456

Модель Дж.Мида близка к модели Р.Солоу. В ней рост национально-

го

дохода

равен увеличению объема капитала, уменьшенному

на его

предельный продукт, плюс прирост числа занятых, умноженный

на

предельный продукт

труда,

плюс прирост национального

дохода,

выз-

ванный

только техническим прогрессом:

Технический, инновационный прогресс в уравнениях Солоу

и

Мида

("g"

и

"к") может быть

нейтральным,

если он не изменяет соотноше-

ние

между

предельными производительностями

труда

и

капитала;

тру-

досберегающим

(капиталоинтенсивным), если способствует более

быстрому росту предельной производительности капитала;

капиталос-

берегающим

(трудоинтенсивным), если

в

большей мере способствует

росту предельной производительности

труда.

Неоклассическая теория экономического роста не учитывает крат-

ковременные колебания и

делает

упор на выявление долговременных

факторов роста

экономики.

В XX

веке

в

развитых странах инноваци-

онная

составляющая становится важнейшим фактором экономичес-

кого роста при незначительной роли прироста затрат капитала и

тру-

да.

(В

развивающихся странах картина обратная).

11

В

темповой записи уравнение Мида примет

вид:

AV

. В

нем:

—

-темп роста

национального

дохода

(обозначим

-

темп

накопления

капитала- темп роста

трудо-

вых ресурсов

-

доля продукта созданного капитала- доля

продукта

труда-

темп технического прогресса

(г).

Теперь уравнение Мида

примет

вид:

у

=

и

•к.

+

у

•

L

+

г.

457

Технический (технологический,

инновационный)

прогресс в моделях

Харрода,

Солоу, Мида рассматривается

как

экзогенный,

как

автономный

(по

отношению к капиталу

и

труду)

фактор производства. Однако иссле-

дования многих экономистов показали, что темп экономического про-

гресса связан с темпом накопления капитала

12

и степенью конкуренции.

Чем выше темпы накопления капитала при остроте конкурентной борь-

бы, тем быстрее обновляется парк машин и оборудования на основе но-

вейших технологий. Новые идеи, воплощаемые в технологиях, оказыва-

ются востребованными, а предприниматели, обучаясь через опыт,

обеспечивают технологический прогресс. Следовательно, они

и

являют-

ся

ведущим фактором инноваций.

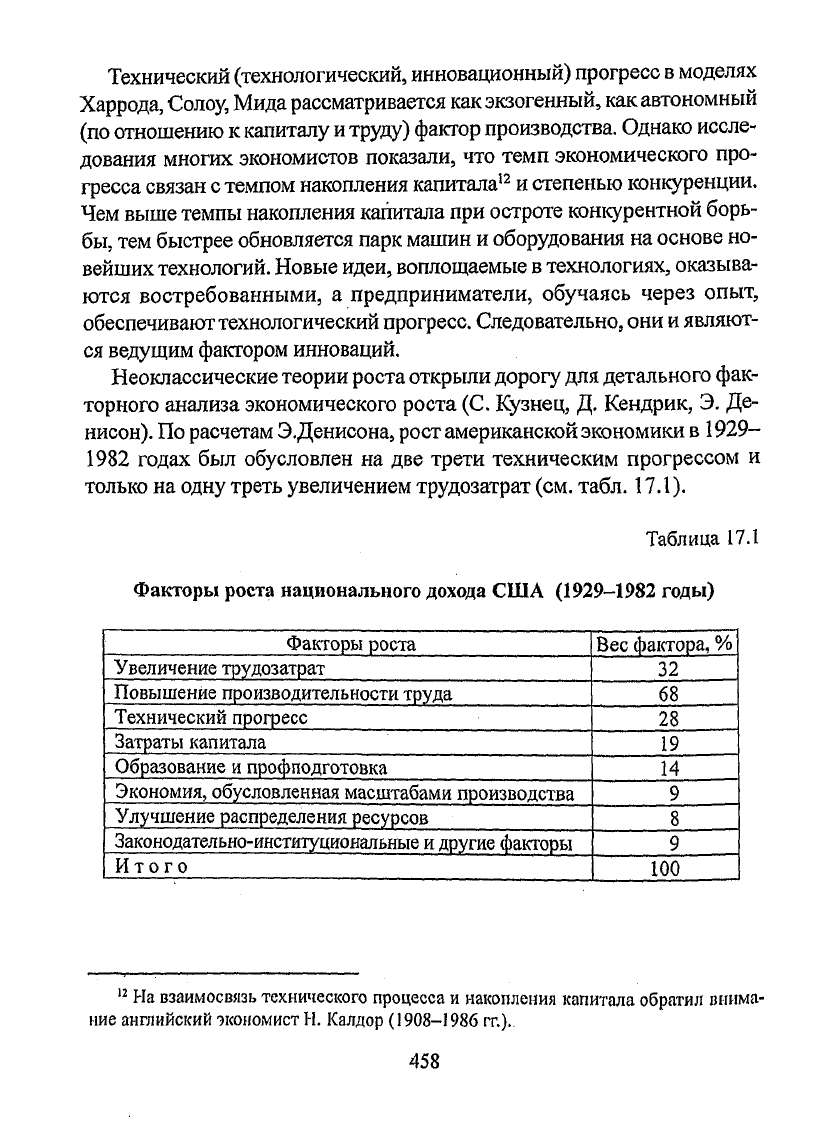

Неоклассические теории роста открыли

дорогу

для детального фак-

торного анализа экономического роста

(С.

Кузнец, Д. Кендрик, Э. Де-

нисон).

По расчетам Э.Денисона, рост американской

экономики

в 1929-

1982

годах

был обусловлен на две трети техническим прогрессом и

только на одну треть увеличением

трудозатрат

(см. табл.

17.1).

Таблица 17.1

Факторы роста национального

дохода

США

(1929-1982

годы)

Факторы роста

Увеличение

трудозатрат

Повышение производительности

труда

Технический прогресс

Затраты капитала

Образование и профподготовка

Экономия,

обусловленная масштабами производства

Улучшение распределения ресурсов

Законодательно-институциональные и

другие

факторы

Итого

Вес фактора,

%

32

68

28

19

14

9

8

9

100

12

На взаимосвязь технического процесса и накопления капитала обратил внима-

ние

английский

экономист

Н.

Калдор

(1908-1986

гг.).

458

17.2.

Выбор модели макроэкономической политики

Экономический

рост как важнейшая цель макроэкономической по-

литики

государства,

по

мнению одних

экономистов,

может достигать-

ся

путем усиления регулирующих функций государства,

по

мнению

других

-

путем ослабления этих функций. И

в

том,

и в

другом

случае

государство как субъект

макроэкономики

должно выбрать

ту

или иную

долговременную стратегию своих действий,

ту

или иную модель мак-

роэкономической

политики. Выбор модели предполагает реальную

оценку

уровня, особенностей развития национальной

экономики,

чет-

кое

определение целей политики, инструментов этой политики,

что

предполагает оценку возможных последствий

тех

или иных действий

правительства. При этом

следует

учитывать дискуссионность многих

проблем макроэкономической

политики.

Разногласия касаются причин

нестабильности совокупного спроса; факторов, определяющих сово-

купное предложение; взаимосвязи инфляции

и

безработицы; инстру-

ментов фискальной

и

монетарной политик и

т.д.

С

позиций кейнсианцев, макроэкономическая политика-государ-

ства всегда активна

и

необходима для

стабилизации нестабильной

экономики,

что обусловлено недостаточной гибкостью рынка

труда,

"жесткостью" заработной платы и неэластичностью,

цен

в

сторону по-

нижения.

В

классической модели

макроэкономическая политика всегда

пас-

сивна,

так как

экономика

внутренне

стабильна

и автоматически при-

ходит

в

состояние долгосрочного равновесия. Инструментами "саморе-

гулирования"

ЯВЛЯЕОТСЯ

гибкие

заработная плата,

цены

и

ставка процента.

Государственное вмешательство, напротив, усиливает экономическую

нестабильность

и

поэтому должно быть сведено

к

минимуму.

В

кейнсианской модели

основным уравнением является основное

макроэкономическое

тождество:

V

=

С (V

-

Т)

+1

(г)

+

G

+

Nx(e)

;

где объем выпуска определяется спросом со стороны потребителей,

фирм,

государства

и

иностранцев.

459

В классической модели

основным

уравнением является уравнение

обмена

Фишера:

М

•

v

=

Р

•

Q, где М

•

v

есть произведение денежной

массы на число оборотов денег и представляет собой совокупные рас-

ходы

покупателей,

а

Р

•

Q

есть объем выпуска, номинальный ВВП, об-

щий

доход

продавцов.

В кейнсианской модели наиболее эффективным средством мак-

роэкономической

стабилизации является

фискальная политика,

так

как

государственные расходы

(G)

оказывают непосредственное воз-

действие на величину совокупного спроса

и

сильное мультиплика-

тивное воздействие на потребительские расходы (С). Одновремен-

но

налоги достаточно эффективно воздействуют

на

потребление

и

инвестиции,

увеличивая

их

при снижении

и

сокращая при увеличе-

нии

налоговой

ставки.

Монетарная же политика рассматривается как

вторичная по отношению

к

фискальной, так как

у

монетарной по-

литики

очень сложный передаточный механизм: изменение денеж-

ной

массы приводит

к

изменению ВВП через механизм изменения

инвестиционных расходов, которые

реагируют

на

динамику процент-

ной

ставки.

В классической модели важнейшим инструментом является моне-

тарная политика,

а

фискальной отводится второстепенная роль, так

как

фискальные меры вызывают

эффекты

вытеснения и способствуют

повышению уровня

инфляции,

что значительно снижает

их

стимули-

рующий

эффект.

Предполагается, что

изменение

денежного предложе-

ния

непосредственно воздействует

на

совокупный

спрос

и,

следователь-

но,

на

номинальный

ВВП.

Какая

политика

государства

предпочтительнее? Критики актив-

ной

политики

государства

исходят из того, что решения правитель-

ства

могут

запаздывать.

Существуют

временные лаги

-

разрывы

во

времени

между

тем, когда появилась необходимость в принятии ре-

шения

и

его результатом. Лаги

могут

быть внутренними

и

внешни-

ми.

Внутренний лаг -

период времени

между

моментом экономи-

ческого шока

и

моментом принятия ответных мер экономической

политики.

Внешний

лаг-период

времени

между

моментом приня-

тия

каких-либо мер

экономической

политики

и

моментом появления

результатов от этих мер.

460