Журавский А., Костюк К. (ред.) Глобализация и столкновение идентичностей

Подождите немного. Документ загружается.

глобальной ответственности и сдерживания. Такие институты в послевоенный период были созданы.

Это, прежде всего, Организация Объединенных Наций, а также МВФ, Всемирный Банк и многие дру-

гие. К сожалению, сегодня вся система международных институтов ответственности, в том числе

экономических и финансовых, становится все менее эффективной и подвергается критике, поскольку

несет на себе влияние эпохи холодной войны, привержена геополитическим подходам и мышлению,

основывается на устаревших механизмах международного регулирования, неприемлемых в новых,

геоэкономических условиях мирового развития. Первым это понял и придал вопросу общественное

звучание директор Центра стратегических исследований геоэкономики ВНИИВС доктор

экономических наук Э.Г-.Кочетов,который винтервью«Парламентскойгазете» 5ноября2002 г.

подчеркнул: « Сейчас в открытую ведутся геоэкономические войны, но набор международных

институтов, включая ООН, остается геополитическим — таким, каким он достался нам после.войны. И

мировое сообщество ищет совершенно новый набор международных структур, геоэкономических и

геофинансовых, которые соответствовали бы новому веянию. Безусловно, сюда войдет и

геоэкономический трибунал, который я и предлагаю создать» .

См.: Кочетов Э.Г. Миру нужен геоэкономический трибунал // Парламентская газета, 5 ноября 2002 г. Более

подробно о геоэкономических войнах, о необходимости создания геоэкономического трибунала см. работы

Э.Г.Кочетова: Геоэкономика (освоение мирового экономического пространства). М., 1999; Национальная

безопасность России в геоэкономическом контексте // Безопасность Евразии. 2000. №2; Глобалистика как

геоэкономика, как реальность, как мироздание. М., 2001. 114

Предложенная Э.Г.Кочетовым идея создания геоэкономического трибунала, международной

судебной коллегии, рассматривающей дела о геоэкономической агрессии и позволяющей при-

нимать и исполнять решения, направленные против геоэкономических агрессоров и в защиту

жертв нападения, безусловно, заслуживает поддержки и самого внимательного рассмотрения.

Он разработал теоретическую модель геоэкономического трибунала как международной

организации принципиально нового типа в системе геоэкономических институтов глобальной

ответственности. Эта модель описывает общую институциональную и организационно-

функциональную основу геоэкономического трибунала, характеризует субъекты, объекты и

деяния, ему подсудные, а также механизм исполнения решений трибунала и способы

возмещения ущерба, причиненного жертвам геоэкономических войн .

Целями и задачами геоэкономического трибунала являются:

— Выработка общих принципов и критериев квалификации определенных действий в

глобальной сфере как геоэкономического нападения.

— Разработка устава и организационно-функциональной структуры геоэкономического

трибунала.

— Рассмотрение исков со стороны жертв геоэкономического нападения.

— Доведение до мировой общественности и правительств решений по искам жертв

геоэкономического нападения.

— Принятие неотложных мер по предотвращению геоэкономических войн путем

координации усилий с другими международными институтами, в частности,

неправительственными организациями.

Последняя задача имеет, на наш взгляд, первостепенную важность, так как «какие бы санкции

ни налагались на «страну-агрессора», какие бы меры ни применялись по отношению к органи-

заторам и непосредственным «вдохновителям» геоэкономической агрессии, важнейшим

условием консолидации мирового сообщества перед лицом опасностей возникновения все

новых и новых геоэкономических войн следует считать предотвращение геоэкономического и

геофинансового нападения» . Глобальные институты воздействия за уже произведенное

нападение и уже нанесенный ущерб могут и должны быть дополнены системой глобальных

См.: Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика... С. 628-637. ' Там же. С. 634.

115

институтов сдерживания, предотвращения агрессии и нанесения

ущерба.

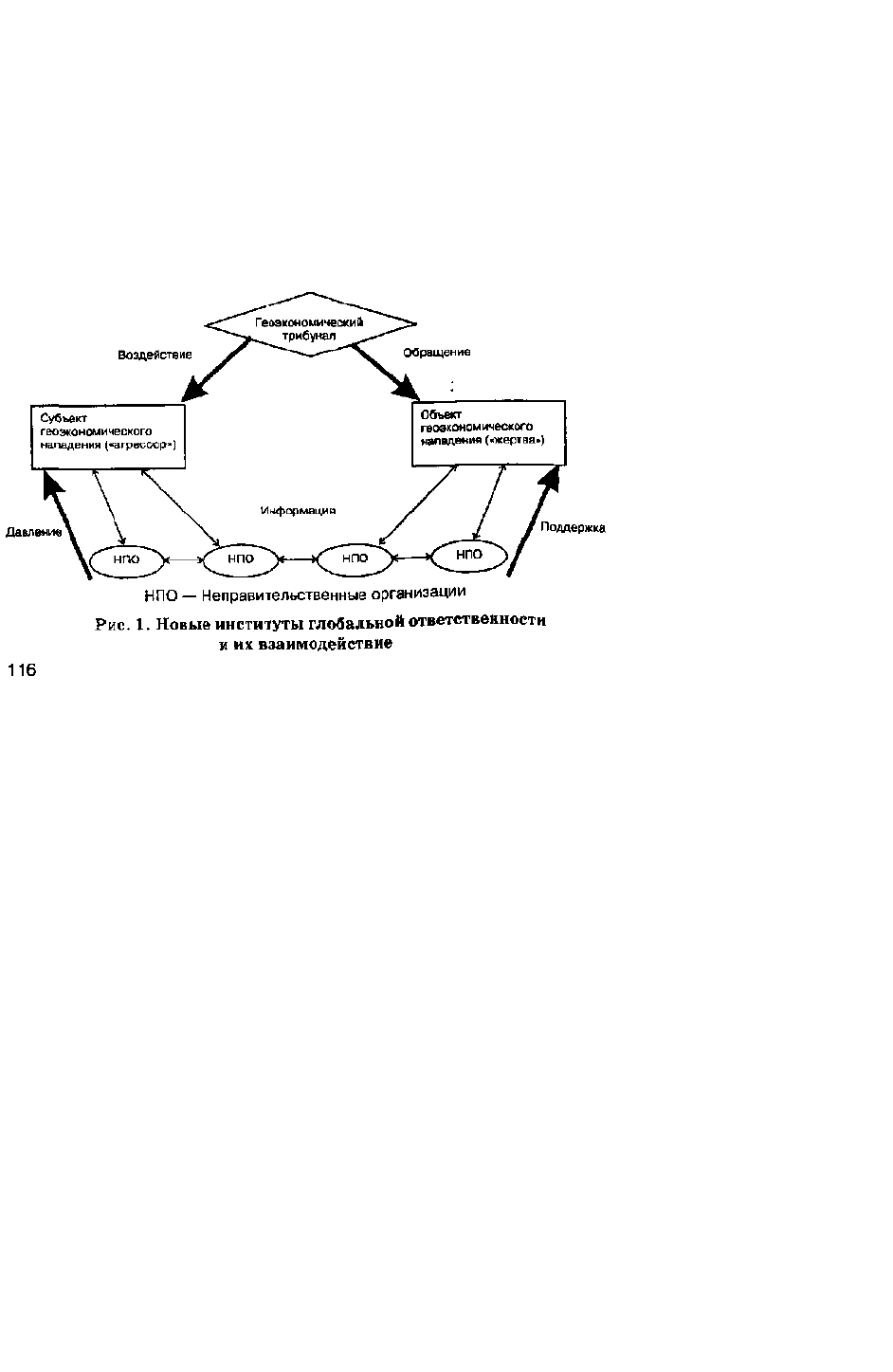

Если говорить более конкретно, то мы предлагаем для гармоничного выстраивания системы

глобальной ответственности дополнить геоэкономический трибунал как основной официальный

международный институт различными неформальными (неправительственными) структурами,

образующими глобальные международные геоэкономические сети поддержки, строящие свою

деятельность на основе использования неофициальных каналов и способов давления на агрессоров

и поддержки их жертв (см. Рис.1). Опыт работы подобного рода международных сетей изучен и

обобщен в отечественной и зарубежной научной литературе.

Сети представляют собой организационные формы, характеризующиеся свободными

горизонтальными взаимными коммуникациями и обменом между всеми их участниками. Сети

поддерживают открытые и подвижные отношения между профессиональными специалистами и

экспертами, занимающимися различными узкими проблемами.

Такого рода международные сети, связанные с защитой чьих-либо интересов, отставанием

ущемленных экономических и политических прав и определением общественной ответственности

за действия, наносящие ущерб участникам мирохозяйственного общения, существуют и иногда

называются правозащитными, неформальными, адвокатскими. Именно в защите состоит суть

деятель-

М ежп ра в ител ьствен н ы е о рган изации

ности подобных сетей: они создаются для того, чтобы продвигать и отстаивать идеи, нормы,

процедуры, позволяющие осуществлять защитные и превентивные меры от различного рода

новейших глобальных, в том числе геоэкономических угроз, включая геоэкономические

нападения.

Участниками таких сетей могут быть:

— международные или национальные неправительственные организации;

— местные общественные организации;

— различные фонды;

— СМИ;

— межправительственные организации и их структурные подразделения;

— официальные структуры, в т.ч. представляющие национальную исполнительную и

законодательную власть.

Как правило, центральную роль играют неправительственные организации, так как они:

а) организуют различные общественные акции;

б) вносят новые идеи;

в) распространяют информацию;

г) лоббируют в конечном счете и принятие назревших политических и экономических решений на

официальных уровнях. Социальные и экономические перемены являются центральной

задачей международных неправительственных организаций. Среди прочих преимуществ эти

организации обладают способностью быстро аккумулировать, обрабатывать, распространять

разнообразную, в том числе и самую «горячую» информацию по проблеме, и эффективно ее

использовать.

И хотя правозащитные организации и международные движения возникли не сегодня (широкое

развитие они получили в XIX веке: аболиционизм, движение за отмену рабства в США, в Вели-

кобритании, Франции и ряде других стран), тем не менее, именно в последние 20-30 лет в

условиях глобализации число, масштабы, профессионализм, а также скорость, плотность и

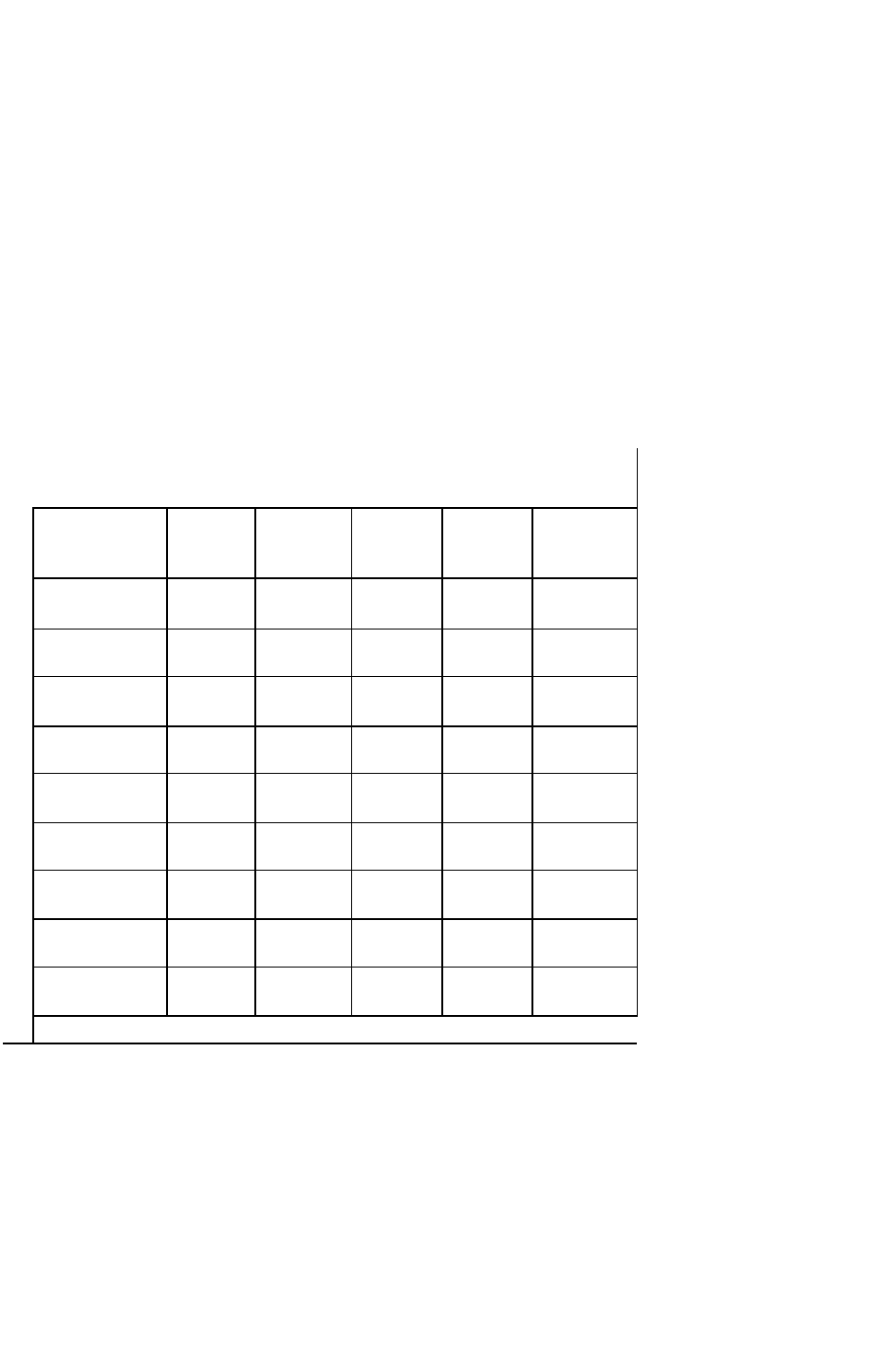

взаимосвязи международных структур этих организаций выросли несравненно. Рост числа

неправительственных организаций социальной направленности, работающих в различных

проблемных областях, иллюстрирует табл. 1. Как видно из таблицы, за 40 лет число групп и

организаций выросло почти в 6 раз (!), при этом наибольший рост и в абсолютных, и в

относительных цифрах демонстрируют «экологические» неправительственные организации: с

двух до девя-

117

носта, или с 1,8% от их общего числа в 1955г. до 14,3% в 1995 г., а также движения и организации

в поддержку развития .

Ключевыми факторами возникновения и бурного роста международных сетевых структур в

последней трети XX столетия явились, на наш взгляд, два: во-первых, глобализация

мирохозяйственной системы и, во-вторых, революция в области информационных и те-

лекоммуникационных технологий. В свою очередь, два указанных фундаментальных процесса

привели к трансформации всей системы международной власти, общения, взаимодействия,

принятия решений и механизмов наднационального регулирования. Мир перестал быть

разделенным, расколотым на две противоборствующие системы с двумя центрами силы, которые

определяли весь мировой порядок и всемирный баланс сил. Телекоммуникационные и сетевые

технологии, в особенности интернет, сняли ограничения в масштабных взаимодействиях,

связанные с «пространством и расстоянием», и способствовали глобальному вовлечению людей в

новую экономическую и духовную деятельность. Возникла уникальная комбинация

пространственной дисперсии общественных движений, групп поддержки, локальных структур с

их коммуникационной глобальной интеграцией, что обеспечило в дальнейшем стратегические

преимущества сетей как новых влиятельных участников мирового сообщества.

Прежде всего, это структурные и организационные преимущества сетевых институтов перед

традиционными межправительственными организациями — мировыми политическими «тяже-

ловесами», такими как Организация Объединенных Наций, МВФ и др. Основными

преимуществами сетевых структур являются: «рассеянная» власть и отсутствие иерархий;

отсутствие бюрократии и сложных и длительных процедур принятия решений; децентрализация;

открытость; возможность свободного расширения; быстрая реакция и адаптивность к меняющейся

внешней ситуации; отсутствие жесткого центра и властного центризма, а следовательно, и

авторитарного или даже монопольного контроля над

В литературе есть данные и о численности крупнейших международных экологических сетей.

«Верхняя» десятка, в которую входят The Environmental Defense Fund, Friends of the Earth, The Izaak

Walton League of America, The National Audubon Society, The National Parks and Conservation

Association, The National Wildlife Federation, Natural Resources Defense Council, The Nature Conservancy,

The Wilderness Society, and The World Wildlife Fund, насчитывала в своих рядах 4198 тыс. человек в

1976 г., 5816 тыс. чел. в 1986 г., и уже 8270 тыс. чел. в 1990 г. Данные из National Wildlife Federation,

The Conservation Directory (Washington D.C.: National Wildlife Federation, 1976, 1982,1986, 1990).

118

процессом. Сетевые структуры бросают вызов властным иерархиям, на который те далеко не

всегда могут адекватно ответить. При этом они почти всегда опережают за счет гибкости,

скорости, слаженности (вплоть до одномоментности проведения своих много-.численных акций в

самых разных уголках планеты), попросту немыслимых для весьма неторопливых и

неповоротливых официальных межправительственных институтов.

Международные сети получили столь большое развитие и признание в мире как международная

сила в сфере социальных, этнических, политических, экологических проблем не случайно. Их

опыт, механизм, эффективность воздействия и быстрота реагирования впечатляют. При каких

условиях и в каких обстоятельствах сети возникают и становятся действительно эффективным

инструментом защиты или ответа на геоэкономическую агрессию?

Во-первых, сети эффективны там, где исключается прямое продуктивное взаимодействие сторон в

поиске консенсуса, что очевидно для пары « агрессор — жертва агрессора».

Во-вторых, разветвленные сети обеспечивают защиту слабых акторов или их групп на мировой

геоэкономической арене, когда такую защиту невозможно осуществить в одиночку.

В-третьих, в международных сетях возникает своеобразный эффект бумеранга. Эффект или

стратегия бумеранга — важнейший элемент геоэкономической борьбы за свои экономические

права тех участников сетей, подвергшихся нападению, которые не могут получить напрямую

сатисфакцию от мощного геоэкономического актора, поправшего эти права. Они вынуждены

действовать в «обход», используя методы «не силового давления», устанавливая международные

контакты и используя их для выражения своей озабоченности и претензий. Акторы из этих стран

третьего мира получают от сетевых стратегий доступ к авансцене мировых событий, возможность

использовать разные уровни взаимодействия, информацию и финансовые ресурсы, которые не

могут получить нигде более. Участники подобных сетей из развитых стран получают поддержку

своих гуманитарных акций.

Транснациональные сети не обладают реальной силой в традиционном смысле слова, они

используют силу информации, идей и стратегий. Основная их деятельность — это не

принуждение, а поддержка, убеждение и общественное давление.

В геоэкономической сфере международные сети реализуют следующие виды сетевых политик:

KeckM. Op. cit.-P.16.

119

7 информационную политику - способность быстро и успешно отбирать и генерировать политически

востребуемую информацию и оперативно передавать ее в нужное время и в нужное место;

2 политику использования символики - способность придавать

мощное общественно-политическое звучание символам, акциям, событиям, формирующим образ

и определенное мнение о ситуации для международной аудитории, в т.ч. и значительно удаленной

от места конкретных событий;

3 политику уровней влияния - способность заставлять могуще-

ственных и влиятельных субъектов действовать в интересах более слабых участников сетей;

4. политику ответственности - способность сетевых акторов удерживать крупнейших

потенциальных агрессоров в рамках

Таблица 1

Международные неправительственные общественные организации и

группы

Троблемные

области

1955

(всего -

110)

1965

(всего -

141)

1975

(всего -

183)

1995

(всего -

631)

1985 (всего

-348)

1рава челове-

ка

33 30.0% 38

27.0%

41

22.4%

68

26.6%

79

22.7%

Мировой

порядок

8

7.3%

4 2.8% 12

6.6%

48

7.6%

31 8.9%

Международ-

ное право

14

12.7%

19

13.4%

25

13.7%

26

4.1%

26

7.4%

Борьба за мир 11

10.0%

20

14.2%

14

7.7%

59

9.4%

6.3%

Права

женщин

10

9.1%

14

9.9%

16

8.7%

. 61

"9.7%

25

7.2%

Экологически

е проблемы

2

1.8%

5

3.5%

10

5.5%

90

14.3%

26

7.5%

Проблемы

развития

3

2.7%

3

2.1%

7 3.8% 34

5.4%

13

3.7%

Этнические

проблемы

10

9.1%

12

8.5%

18

9.8%

29

4.6%

37 10.6%

Эсперанто 11 10.0% 18

12.8%

28 15.3% 54

8.6%

41 11.8%

6

Keck M. Activists beyond borders: advocacy networks in international

politics. N.Y.: Cornell University Press, 1998.-P.il.

120

провозглашенных мировым сообществом этических и правовых норм и принципов поведения в

геоэкономическом пространстве. Можно выделить ряд последовательных стадий в осуществлении

сетевых стратегий влияния :

— первая стадия — формулировка проблемы и «включение» ее в повестку сетевой деятельности;

— вторая стадия — оказание влияния на политические позиции государств, международных

организаций и движений, транснациональных компаний;

— третья стадия — оказание влияния на институциональные процедуры «геоэкономического

судопроизводства» такие, как: определение меры ответственности, приведение к ответственности,

заслушивание сторон геоэкономического конфликта, определение меры воздействия и способов

воздействия на геоэкономического «агрессора»

— четвертая стадия — оказание влияния на изменения в политике и геоэкономической стратегии

целевых акторов (государств, ТНК, международных организаций);

— пятая стадия — приобретение серьезного влияния на процесс принятия стратегических глобальных

решений и геоэкономическое поведение целевых акторов.

В мире сегодня формируется новая глобальная система институтов, норм, взаимосвязей, идеалов, идей,

ценностей. Локомотивами трансформации институтов глобальной ответственности становятся глобаль-

ные межправительственные и неправительственные институты, реализующие новые вненациональные,

универсальные нормы права, культуры, морали. Возможно, зарождается новая культура права и

— как ее элемент — глобальная ответственность. Базисные принципы глобальной ответственности уже

формулируются в научной литературе. Это — универсальность, индивидуальность, добровольное

исполнение международных обязанностей, гуманность, мировое гражданство. Современные

международные неправительственные сети создают среду экономического, информационного,

политического, этнокультурного, конфессионального обмена, питательную для дальнейшей взаимной

трансформации существующих ныне и неизбежно возникающих вновь институтов глобальной

ответственности.

Осмысление феномена международных неправительственных сетей во взаимосвязи с

геоэкономическим трибуналом — важный шаг в теоретическом анализе меняющейся природы

мировых институ-

7

См.: Ackerman, S.R. Controlling Environmental Policy: The Limits of Public Law. — New Haven: Yale

University Press, 1995. — P. 48-52.

121

тов глобальной ответственности, в постижении механизмов и форм взаимодействия мирового,

региональных и локальных сообществ с государственными, межправительственными,

неправительственными, корпоративными акторами глобального геоэкономического пространства.

Такой подход предполагает широкий взгляд на пути трансформации глобальных институтов при

одновременном усилении роли неправительственных, неформальных организаций и ослаблении

государственного (правительственного) монополизма в решении правовых, политических и

экономических вопросов мирового значения.

Хеммер Х.-Р., Мариенбург X. (Германия)

ВКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

1. Введение

Международная торговля и имеющие все большее значение международные денежные потоки

являются показательными элементами в процессе глобализации экономики. В зависимости от ее

воздействия на участвующие страны торговле, также как и всей глобализации, дают самые

различные оценки, диапазон которых колеблется от восприятия торговли как панацеи до ее

полного очернения . Если глобализация представляет собой необратимый в своей основной форме

процесс, то торговля является конкретным параметром деятельности, на который могут оказывать

влияние национальные и международные правила.

В данном докладе будут изложены основные виды воздействия торговли на процесс развития

бедных стран (1). В дальнейшем будут выведены некоторые меры национальной и международной

политики, которые необходимы, чтобы торговля могла способствовать экономическому прогрессу

в развивающихся странах.

2. Развитие мировой торговли

После фазы застоя между двумя мировыми войнами по окончании Второй Мировой войны

международная торговля стала непрек-

122

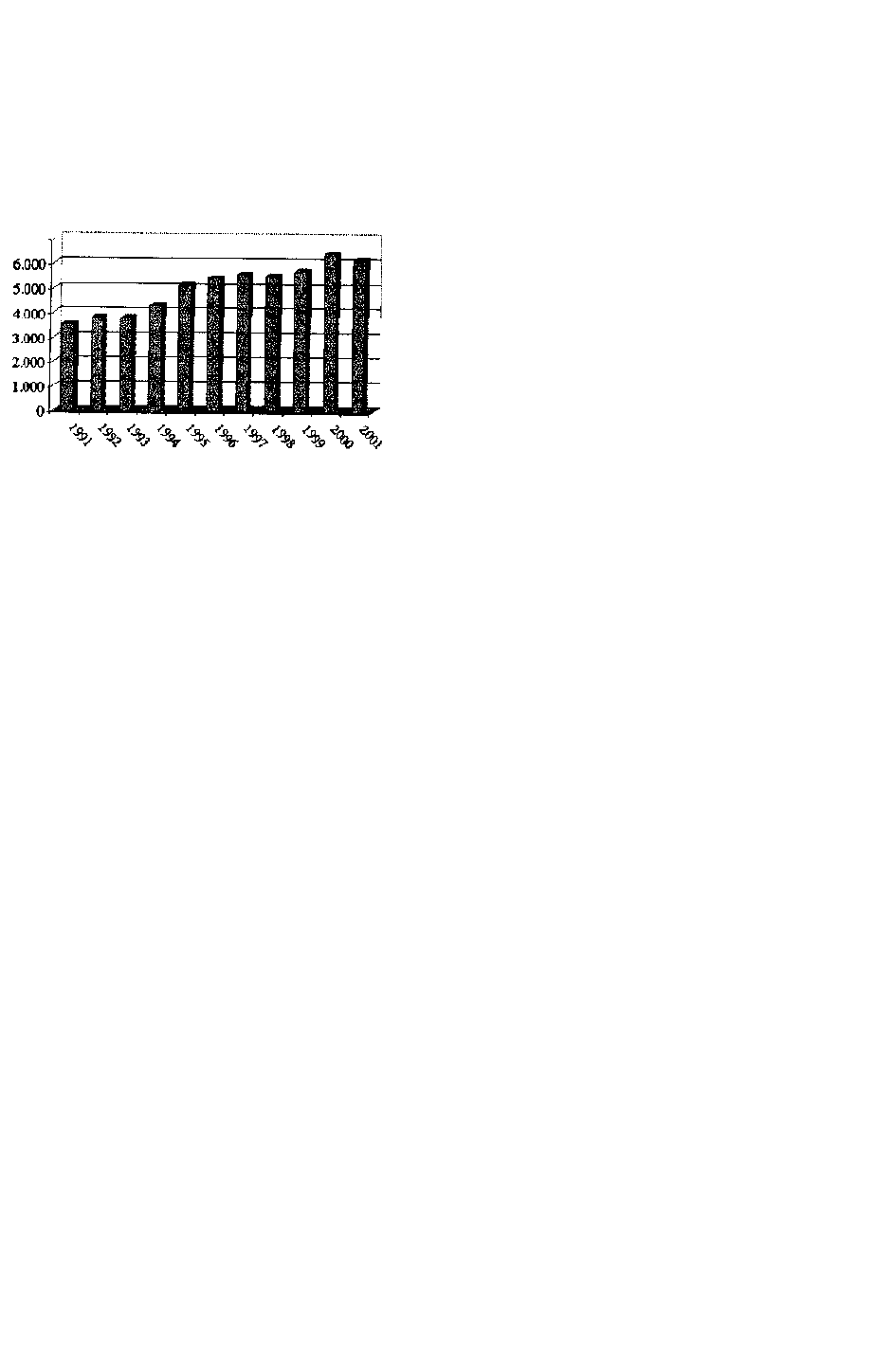

лонно расширяться. В особенности после 1980 года сильно увеличился торговый обмен. С 1980 по

2001 год мировой экспорт товаров и услуг вырос с 2,3 миллиардов долларов США до суммы около

7,5 миллиардов долларов США. Вместе с тем, за это время мировая торговля в среднем росла на

6% в год, т.е. значительно быстрее, чем мировое производство (около 2,5% в год). На рис. 1

показано развитие мировой торговли за последнюю декаду.

Хотя существуют события, кратковременно тормозящие международную торговлю, например,

азиатский кризис или нападение на Центр мировой торговли в Нью-Йорке. Однако в

долговременной, и даже в кратковременной перспективе можно рассчитывать на дальнейший рост

мирового товарообмена. Причинами огромного расширения торгового обмена являются как

постоянное проводимая ликвидация торговых барьеров, что отразилось в первую очередь в мно-

гостороннем кодексе Всемирной торговой организации (ВТО), так и развитие транспортных и

коммуникационных технологий, в результате чего снижаются расходы на них. Наряду с

интенсификацией торговли это способствует распространению международного товарообмена на

новые сферы товаров. Как следствие, в последние десятилетия возникла новая тенденция в

мировой торговле: увеличение роли экспорта услуг (среди прочего, туризм и обработка данных; на

данный момент уже 20% общего экспорта составляют услуги), а также вступление все большего

количества развивающихся стран в систему международного разделения труда в качестве экс-

портеров промышленных изделий.

Общая доля развивающихся стран в мировой торговле составляет уже около трети и

демонстрирует с начала девяностых годов тенденцию роста.

7.000

Рис. 1. Развитие мирового экспорта товаров в 1991-2001 гг. в млрд. долларов США

(Источник: WTO, International Trade Statistics 2002, URL: http://www.wto.org, 10.12.2002).

123

3. Почему страны торгуют друг с другом?

Наряду с географически ограниченным наличием природного сырья, причиной внешней торговли

является международное различие затрат на производство и качество продукции (2). При этом

индустриально развитые страны чаще всего имеют конкурентное преимущество при производстве

высокотехнологичных товаров, требующих большого вложения капиталов, развивающиеся страны

наряду с сырьем и аграрной продукцией, в первую очередь экспортируют стандартизированную

продукцию, для производства которой в значительной мере используется производственный фак-

тор низкоквалифицированной рабочей силы.

Как следствие внешней торговли улучшается международное распределение ресурсов (3). В

участвующих странах наблюдается рост благосостояния, поскольку принципиально люди там

имеют в распоряжении большее разнообразие и количество товаров по низким ценам. В

долгосрочной перспективе растущая внешняя торговля вызывает эффект сильного

экономического роста, который в своем значении далеко превосходит кратковременный эффект

распределения ресурсов. Благодаря увеличению рынков сбыта он улучшает инвестиционный

климат, повышает общеэкономическую эффективность и содействует международному

распространению технологических и организационных инноваций. Из-за своего значения для

экономического развития эффект роста внешней торговли будет рассмотрен в следующем разделе

в фокусе развивающихся стран.

4. Значение внешней торговли для процесса экономического роста развивающихся стран

Торговля оказывает влияние на экономический рост развивающихся стран разными способами (4).

Сначала благодаря открытой торговле увеличивается количество и многообразие имеющихся в

распоряжении основных средств производства. Тем самым растет производительность, и новые

сферы производства становятся привлекательными для инвестирования. Дополнительный

положительный эффект на уровень инвестиций состоит в значении торговли для достижения

прибылей по шкале. Если величина внутреннего рынка относительно ограничена и, одновременно,

проводится политика изоляции страны от внешней торговли, как это было во многих

развивающихся странах в семидесятые, восьмидесятые годы, предприниматели в этих странах

теряют возможность реализовать на своем производстве крупный экономический эффект, так

называе-

124

мую economies of scale. Идущая в ногу с открытием страны для внешней торговли ликвидация

запретов на экспорт позволяет местным предпринимателям осуществлять свои продажи за

границу. Если прибыли по шкале значительные, то открытие мирового рынка улучшает

инвестиционный климат и увеличивает тем самым возможность индустриализации и быстрого

экономического роста (5). Дальнейшим основанием для названной связи между степенью

открытости и экономическим ростом является тот факт, что благодаря доступу к иностранным

товарам ориентированные на внешнюю торговлю хозяйства могут большему научиться от

технологических усовершенствований и инновационных продуктов, приходящих из-за границы,

чем автаркические страны. Принимая во внимание, что в большинстве случаев знания

представляют собой общественное благо (6), даже изолированные страны могут получать чужие

знания, например, посредством изучения специальных журналов или бесед с экспертами. Однако

такие процессы передачи проходят медленнее и с меньшей эффективностью, чем это возможно в

случае открытой экономики. Таким образом, процесс распространения знаний, ускоренный

глобализацией, приводит к увеличению скорости передачи технологий, прежде всего в тех

странах, которые действуют на мировых рынках. Имитация импортированных товаров

предоставляет развивающимся странам возможность для получения новых инвестиций, а позднее

также и для экспорта. За некоторое время развивающиеся страны могут научиться имитировать

товары, произведенные в индустриально развитых странах. Благодаря все увеличивающейся

стандартизации производства и на основании более низких затрат на производство они получают

возможность вытеснить с рынка индустриально развитые страны (7). Такое положение вещей

обозначают также как международный жизненный цикл продукта. Таким образом, посредством

имитации наукоемких иностранных товаров развивающиеся страны могут запустить обучающие

процессы, направленные на повышение производительности, не имея изначально ресурсов для

генерирования этих знаний. Однако предпосылкой для описанного здесь процесса развития

является наличие у развивающихся стран способности поглощать иностранные знания и

использовать их для своих внутренних производственных процессов. Возможными барьерами,

которые могут помешать поглощению иностранных знаний, являются культурные различия и,

прежде всего, слишком малое количество квалифицированной рабочей силы (человеческий

капитал) в этих странах.

125

В ходе открытия внешней торговли происходит процесс переориентации предприятий: отход от

национального рынка и выход на мировые рынки. Ориентация на мировой рынок увеличивает

давление экономической эффективности на локальные предприятия, что, в общем, положительно

влияет на экономический рост всего народного хозяйства. Открытость торговли увеличивает как

стимулы, так и требования к разумной экономико-политической торговле. Хотя, с одной стороны,

участие во внешней торговле сужает торговые возможности правительств (например, из-за

участия в международных соглашениях и возможности перемещения производства). Но с другой

стороны, в рамках оставшейся деятельности растет значение экономической политики. Это

дисциплинирующее влияние открытия внешней экономики на экономическую политику ведет к

улучшению климата для экономического роста в данной стране.

В большинстве случаев опытные исследования подтверждают положительное влияние внешней

торговля на экономический рост. Интегрировавшиеся в процесс глобализации развивающиеся

страны в большинстве случаев смогли увеличить свои доходы, а в последние годы сократить

отставание от индустриально развитых стран. В противоположность им в тех странах, которые в

малой степени участвуют в мировой торговле, преимущественно наблюдается застой или даже

снижение доходов (8).

5. Потенциал риска во внешней торговле и его последствия для экономической политики

Однако открытие внешней экономики приносит с собой также и риск для развивающихся стран.

Особенно в странах, богатых сырьевыми ресурсами, возникает опасность односторонней специ-

ализации производственной структуры на небольшом количестве пригодных для экспорта

первичных продуктов (аграрная продукция, сырье) (9). Такая стратегия развития, нацеленная на

получение краткосрочных специализированных прибылей, в долговременной перспективе может

по многим причинам оказать сильное отрицательное влияние на процесс развития. Как следствие

узкой специализации экономическое развитие в значительной мере зависит от динамики цен

небольшого количества экспортируемых продуктов. Оскудение ресурсов в долговременной

перспективе и особенно сильные колебания цен на первичные продукты оказывают в этом случае

негативное влияние на стабильность всей экономики. К тому же производство первичных

продуктов по сравнению с производством обработанных продуктов (в особенности про-126

дуктов или услуг) оказывает очень малый обучающий эффект. Это можно наблюдать при

накоплении человеческого капитала и капитала знаний. Из-за выбранной специализации данные

страны подвергаются опасности оторваться от международного развития знаний и, тем самым,

ослабить свой потенциал роста. Короткий взгляд на историю показывает наличие наибольшего

успеха в развитии в относительно бедных сырьем хозяйствах Южной Азии, которым удалось

создать относительно диверсифицированные структуры продуктов экспорта и, путем дальнейшей

обработки, повысить стоимость своей продукции. А процесс развития многих богатых сырьем

стран Африки и Латинской Америки, напротив, проходит очень тяжело и медленно.

Наряду с уже названными причинами это зависит также и от того, что прибыли от экспорта сырья

достигаются без особых усилий. Такие «легко» достигаемые прибыли часто используются на

потребительские цели, а не на инвестиции. Таким образом, легко достигаемые прибыли приводят

к тому, что в данной стране прилагаются лишь очень малые усилия для повышения

производительности.

Кроме того, наличие богатых сырьевых ресурсов в большинстве случаев идет рука об руку с

усиленной деятельностью Rent seeking (10). В данном случае различные группы борются за

получение ренты на добычу сырья, а это приводит к быстрому исчезновению природных ресурсов.

Однако в конечном итоге экономическая политика, ориентированная на экспорт и на мировые

рынки, в большинстве случаев была составной частью успешной стратегии развития, так что здесь

ни в коем случае нельзя советовать богатым сыоьем странам не принимать участия в интеграции в

мировой рынкок. Многие из их проблем являются доморощенными, а не представляют собой

прямые последствия внешней торговли. Однако для успешного развития они должны постоянно

работать над дальнейшим развитием своих экспортируемых продуктов, а также над диверсифи-

кацией структур экспорта.

Дальнейшая проблематика, прежде всего, при быстром и обширном открытии внешней

экономики, представляет собой так называемые динамические прибыли по шкале в производстве

промышленных товаров. Динамический эффект шкалы является результатом опыта, полученного

в процессе производства. Каждая произведенная единица продукции с течением времени снижает

прямые издержки на основании приведенного в действие процесса обучения. Отсюда обозначение

динамический эффект по шкале. При

127

наличии динамических прибылей по шкале развивающаяся страна может иметь потенциальное ценовое

преимущество в производстве определенной продукции, но из-за своего отставания по части наличия

опыта эта продукция может быть неконкурентоспособной на международном уровне. В данной

ситуации развивающаяся страна имеет возможность посредством дотаций и запретов на импорт за-

щитить эту отрасль производства от иностранной конкуренции, пока она не достигнет

конкурентоспособности (11).

Представленное теоретическое оправдание временной политики таможенной защиты признается

повсюду. Однако многие экономисты высказывают большие сомнения относительно ее адекватного

практического применения. Во-первых, часто не имеется достаточного количества необходимой

информации и административных возможностей для определения отраслей промышленности, «дос-

тойных для поддержания». Существует опасность, что будут поддерживаться отрасли, которые или

никогда не достигнут международной конкурентоспособности, или достигли бы ее и без поддержки

государства. Оба случая представляют собой расточение скудных народнохозяйственных средств. Во-

вторых, заинтересованные группы различных отраслей промышленности пытаются оказать влияние на

принятие политических решений, чтобы получить привилегию государственной защиты. Не малое

число развивающихся стран характеризуется наличием прямых связей между политиками и

отдельными предприятиями или отраслями хозяйства. Поэтому политика защиты избранных отраслей

производства в значительной мере содержит опасность изначально быть использованной для

содействия частным интересам, вместо всеобщего блага. Но даже если на данный момент введение

защитной политики было оправдано, как правило, очень тяжело выдержать ее временный характер, ибо

ее последующая отмена потребует преодоления сильного сопротивления. Актуальная экономическая

ситуация в Германии предоставляет тому убедительные доказательства.

Примерами успешного практического проведения государственной политики, способствующей

экспорту, которая среди прочего работает с защитными таможенными правилами и экспортными до-

тациями, часто называют успешные народные хозяйства Южной Азии. Однако в качестве

доказательства принципиального успеха такой стратегии они подходят лишь условно. С одной

стороны, в некоторых странах наряду с успешными инвестициями вкладывались деньги и в отрасли,

которые после отмены протекционистской защиты больше не были конкурентоспособны на мировом

рынке

128

(12). С другой стороны, на успех в развитии азиатских стран повлияло множество факторов (13). Пока

не станет известно, какова доля отдельных факторов в азиатском подъеме экономики, наряду с воп-

росом об идеальной роли государства в общем нельзя однозначно ответить и на вопрос о позитивном

или негативном влиянии описанной выше политики поддержки экспорта.

Часто национальные производители меньше страдают от международной конкуренции, чем от

ограничений их международной конкурентоспособности собственной национальной политикой. Пере-

оценка национальной валюты отрицательно сказывается, например, на местных производителях по

отношению к иностранной конкуренции. Особенно для сектора экспорта, имеющею большое значение

для политики развития и для успешной интеграции на мировом рынке не должно быть препятствий в

виде искусственно завышенного курса обмена. Поскольку сектор экспорта часто зависит от

авансирования, которое нельзя получить в стране, необходимо убрать все нетарифные препятствия для

импорта (среди прочего — квоты на импорт) или, по крайней мере, заменить пошлинами. Только так

можно обеспечить беспрепятственный доступ к важному иностранному авансированию. Далее

политика должна ускорить создание инфраструктуры, необходимой для участия в мировой торговле.

6. Ответственность со стороны индустриально развитых стран

Наряду с национальной экономической политикой, ориентированной на экспорт, предпосылкой для

успешной интеграции развивающихся стран в процесс глобализации является доступ к рынкам

индустриально развитых стран. Однако многие индустриально развитые страны по отношению к

экспорту из развивающихся стран все еще ведут политику прямого (например, аграрный рынок ЕС)

или скрытого (злоупотребление социальными и экологическими стандартами, а также

антидемпинговые мероприятия) протекционизма и оказывают, тем самым, негативное влияние на

возможности развития более бедных стран.

Поэтому в рамках ВТО принято решение о проведении последовательного «открытия рынков».

Открывшийся в 2001 году в Дохе новый круглый стол по вопросам мировой торговли следует

использовать для того, чтобы достичь долговременного прогресса в сферах, касающихся

развивающихся стран. Индустриально развитые страны должны устранить торговые препятствия,

прежде всего, для тех групп товаров, в производстве которых развивающиеся страны имеют кон-

курентные преимущества (например, аграрная продукция, текстиль-

129

ные товары). Однако переговоры о реформе аграрного рынка ЕС в ходе расширения европейского

союза на восток показывают, что здесь следует рассчитывать на сильное сопротивление

влиятельных заинтересованных групп. Кроме того, опасность скрытого протекционизма сви-

детельствует против внесения социальных и экологических стандартов в кодекс ВТО. Скорее

необходимо укрепить ответственные за это многосторонние институты, такие как международная

организация труда МОТ и Соглашение по окружающей среде.

Вне зависимости от ответственности индустриально развитых стран развивающиеся страны имеют

возможность самостоятельно улучшить торговую ситуацию, расширяя сотрудничество друг с

другом. Это окажет не только позитивное воздействие на внутренние торговые отношения, но и

усилит силу убеждения при переговорах на международных совещаниях.

7. Воздействие международной торговли на национальное распределение

Кратковременное влияние на распределение доходов в развивающихся странах оказывает сначала

структурный переворот, вызванный влиянием открытия внешней экономики. Некоторые сектора

потеряют свою конкурентоспособность и исчезнут, другие возникнут. Поскольку

высвободившаяся в регрессирующих секторах рабочая сила не может быть немедленно

задействована в новых сферах производства, возникает временная безработица. Как долго это

продлится — будет в значительной мере определяться дееспособностью локальных рабочих

рынков (14).

В долговременной перспективе следует учитывать, что когда народное хозяйство в целом

получает прибыли благодаря глобализации, не все общественные группы имеют одинаковую

выгоду от этого. Поэтому, чтобы оценить влияние на благосостояние народа расширяющейся

интеграции в мировую экономику, наряду с результатами экономического роста необходимо

также учитывать результаты внутреннего распределения. В последние годы в США наблюдалась

медленно растущая неравномерность в распределении доходов. Одновременно во многих странах

ЕС росла безработица, особенно в сфере низко квалифицированной рабочей силы. В связи с

глобализацей в качестве основания для данного развития событий снова и снова называют

вступление стран с низкой заработной платой в систему международного разделения труда.

В индустриально развитых странах действительно наблюдается развитие капиталоемких сфер

производства, в то время как ко-130

личество трудоемких сокращается. Наряду с усилением спроса на реальный капитал и

квалифицированную рабочую силу (человеческий капитал), это приводит к снижению спроса на

неквалифицированный труд. Однако доля торговли с развивающимися странами кажется слишком

маленькой (лишь 22% импорта индустриально развитых стран происходит из развивающихся

стран), чтобы объяснить наблюдаемые изменения распределения дохода в развитых странах.

Поэтому многие экономисты считают основной причиной роста различий в уровне доходов не

международную торговлю, в скорее технический прогресс. Технологические совершенствования

приводят к постоянному снижению продуктивного значения неквалифицированного труда. В

противоположность этому возрастает значение квалифицированной и высокообразованной

рабочей силы, которая благодаря этому может постоянно улучшать свое позицию доходов в

процессе экономического роста.

В развивающихся странах с богатым рынком труда, внешняя торговля ведет к специализации на

производстве трудоемких товаров, и, тем самым, теоретически также к повышению тарифной

ставки заработной платы за неквалифицированный труд. Но, несмотря на это, во многих открытых

развивающихся странах наблюдается растущее неравное распределение доходов. С одной

стороны, это зависит от того, что равному распределению доходов там часто препятствуют другие

институциональные и политические факторы воздействия. С другой стороны, внешнеторговые

связи приводят к распространению технического прогресса, производимого в индустриально

развитых странах. Вместе с ним в развивающиеся страны будут перенесены и описанные выше

последствия распределения доходов.

Однако при всем этом нельзя не обратить внимания на то, что выгоду от положительных

результатов развития внешней торговли получают также и люди, живущие в бедности. Опытные

исследования процесса экономического роста в развивающихся странах показывают, что доходы

самых бедных 20% населения повышаются в размере нормы общеэкономического роста (15).

Поэтому благодаря своему влиянию на экономический рост интеграция мировой экономики

может внести значительный вклад в преодоление абсолютной бедности.

Задачей национальной политики и международных институтов политики развития является

проведение адекватных мероприятий в области социальной сферы и, прежде всего,

образовательной политики, заботящиеся о том, чтобы от либерализации торговли выигрывало как

можно большее количество людей. В первую оче-

131

редь следует обратить внимание на инвестиции в сектор образования, поскольку возможности

получения доходов людей в значительной мере определяются уровнем образования, а

минимальный уровень образования является основной предпосылкой для успешного участия в

процессе глобализации. Однако не менее важно предоставить соответствующую помощь

потерпевшим в результате структурного переворота.

8. Вывод

Международная торговля предлагает развивающимся странам большие возможности для

ускорения процесса их экономического развития. Сначала они должны использовать свои

преимущества в международной конкуренции при производстве трудоемких товаров и продуктов,

требующих большого количества сырьевых ресурсов. Однако в процессе экономического роста

они также должны расширять свои способности в производстве капиталоемкой продукции.

Поэтому именно для развивающихся стран решающее значение имеет обширное развитие системы

образования. Только таким образом большинство населения может успешно участвовать в

развитии и в дальнейшем добиться международной конкурентоспособности и в сфере

производства продукции с более высоким содержанием технологий. По отношению к

развивающимся странам индустриально развитые страны должны не только пропагандировать

преимущества свободной торговли, но и сами вести себя соответствующим образом. Закрытие

собственных рынков от аграрной и текстильной продукции из развивающихся стран, а также

несоблюдение соглашений ВТО противоречат не только их собственной риторике, но и оказывает

отрицательное влияние на возможности развития бедных стран.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подробный анализ связей, в дальнейшем лишь кратко обозначенных,

можно найти в книге Хеммер Х.-Р., Бублъ К., Крюгер Р., Мариенбург X. Развивающиеся страны в процессе

глобализации — жертвы или извлекающие пользу? Фонд Конрада Аденауэра, 2 изд-е, Св. Августин 2003.

2. Об этом под.роЪно:Хеммер Х.-Р. Экономические проблемы развиваю-

щихся стран, 3 издание, Мюнхен 2002, гл.

3. Под распределением ресурсов мы понимаем эффективное распределе-

ние производственных факторов на различные производственные возможности.

4. Подробный теоретический анализ см.: Гроссман Г.М., Хелпман Е. Иннова-

ции и экономический рост в глобальной экономике, Кембридж Масс. 1991.

132