Журавский А., Костюк К. (ред.) Глобализация и столкновение идентичностей

Подождите немного. Документ загружается.

смыслом. Более того, Россия может быть лидером только православного мира... Православие

— последний шанс, последняя возможность для России. Здесь, именно здесь и только здесь —

Россия первична».

В завершающем III часть Материалов конференции докладе-памфлете «Свобода совести —

лекарство от терроризма и столкновения цивилизаций» юрист С. A.By рьяное пытается

предложить свое понимание свободы совести и религии в условиях глобализации. Автор

рисует масштабную картину правовой реформы «основополагающих принципов и

понятийного аппарата» в области свободы совести. Реформа включает, например,

«устранение из системы права некорректного разделительного принципа «верующий-

неверующий» » (что странно, поскольку нарушает права и тех, и других), «устранение

теологических терминов из системы права» (что удивительно читать, поскольку, если таковые

термины и остаются, то исключительно в секулярном толковании). Автор умудряется

противоречить себе в одном тезисе, предлагая, например, применять в юриспруденции

«максимально широкое определение «религии», имеющее отношение к каждому отдельному

человеку, или вообще отказаться от его применения в системе права». Но и это оказывается

недостаточным, поскольку автор при-

57

зывает отказаться от «специального религиозного законодательства и от предоставления

полномочий по идентификации религии каким-либо лицам, органам, структурам, ввиду

принципиальной невозможности определения их четких правовых критериев». Следует так

понимать, что в ответ на вызовы глобализации и религиозных сообществ, национальные

государства должны ответить полным игнорированием институциональных особенностей и

интересов религий, упразднением всякого религиозного законодательства и отказом от всякой

попытки определить, что же такое религия. Но тогда возникает естественный вопрос: а зачем

вообще необходимо государству право, если оно отказывается описывать реальные

общественные феномены, абстрагируется от них, пытаясь изобрести искусственный

конструкт, виртуальный настолько, что в нем растворяется всякая определенность.

Наконец, заметим, что в праве отсутствует не только четкое правовое определение, что такое

«религия». Право не фиксирует, что такое «совесть», и что такое «свобода». Поэтому

авторская концепция замены «специального религиозного законодательства» «широким

свободо-совестным», представляется не вполне корректной даже с точки зрения права, не

говоря уже о практической целесообразности, а также государственных, общественных,

религиозных интересах и правах человека (в т.ч. верующего). Наконец, сложно согласиться с

утверждением автора, будто современная Россия выбрала путь изоляционизма в условиях раз-

вития глобального миропорядка.

**&

В целом, стоит отметить, что уровень докладов конференции был весьма высок. Авторы многих

докладов выходили на общие темы, тезисы, выявляли сходное понимание процессов современного

мирового развития. Естественно, что значительная часть докладчиков обращалась к экономико-

политическому аспекту глобализации, предлагая глубокий анализ глобальных достижений и,

одновременно, деструкции современной мирохозяйственной системы (П.Дембински, М.Г.Делягин,

Х.-Р. Хеммер, X. Мариенбург, Э.Г. Кочетов, Е.В.Сапир и пр.). При этом обсуждалась и исследо-

валась политическая субъектность глобализации (выявлялись традиционные и новые субъекты

глобального развития), политэконо-мические инструменты глобализации, ее когнитивные проекты

и модели. Здесь среди докладчиков выявился конфликт в интерпретации разных когнитивных

моделей глобализации (например, та-

58

ких как антиглобализм). Так, профессор М.А.Чешков, критикуя антиглобалистский стереотип

и предлагая собственную антррпои-сторическую версию глобальности, оппонирует

А.С.Панарину , критикующему современный глобалистский деконструктивизм и

отстаивающему право национального государства сохранять в большей мере национальный

суверенитет.

Во многих докладах обсуждался этический аспект глобализации, предлагалось осмысления

проблем национальной, корпоративной, религиозной идентичностей (М.В.Ильин,

К.Беллестрем, А.В.Фетисов, А.В.Журавский, М.Спикер, Э.Е.Лебедева, К.Н.Ко-стнж,

О.В.Бреский и др.). Особо предлагалось описание когнитивных моделей глобализации в

религиозном измерении (О.В.Садов, А.Б.Рашковский, А.О.Морозов, Н.К.Гвоздев,

И.Агафонов, К.Фролов и др.). В этом отношении, было важно внимание многих участников

конференции к проблемам субъектности участников глобализации. Многие докладчики

стремились составить описание новых глобальных игроков (помимо национальных

государств — ТНК, надгосударственные структуры, сетевые сообщества — религиозные,

этнические, экологические и пр., закрытые клубы). При этом, практически, общей тенденцией

стало понимание ущербности неолиберального подхода к процессам мирового развития. Что,

впрочем, после критики Дж.Стиглицем неолиберальной экономики, не кажется

революционным. Во многих докладах прозвучала апология возврата на новом этапе

глобализации к ценностям национального государства, вовсе не изжившего своей ресурснос-

ти(А.Б.Вебер, М.Г.Делягин, А.С.Панарин), Х.-Р. Хеммер, Х.Ма-риенбург, А.Моханти,

Р.Мюнх, О.В.Садов, А.В.Фетисов и др.).

Конференция, несомненно, сделала свой вклад в исследование феномена глобализации,

объединив на интернет-площадке столь разные, но весьма интересные суждения и оценки

процессов глобального развития и кризиса идентичности в современных условиях

глобализирующегося мира. В экспертной среде уже восприняты многие из инновационных

идеологем прошедшей конференции. В частности, парадигма «столкновения идентичностей»

была частично осмыслена и воспроизведена в ряде политологических исследований,

возникших после конференции. Это демонстрирует эффективность анализа и актуальность

заявленного на конференции тематического поля.

59

ЧАСТЬ I

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ И ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В эту часть сборника вошли доклады трех сессий интернет-конференции:

«Политические субъекты глобализации возвращение глобальных воителей?» (сессия 1),

«Инструменты и технологии глобализации» (сессия 2), «Мифология и реальность гло-

бальных конфликтов» (сессия 4).

Ж у рае с кий А. В., Садов О.В., Фетисов А.В. (Россия .Москва)

СУБЪЕКТЫ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА

1.

Глобализация, как объективный процесс во многом определяющий контуры будущего

мироустройства, активно осмысляется сегодня представителями гуманитарной науки. Если за

1980-1984 гг. в мире вышло всего 13 книг по глобализации, то в 1992-1995 гг. — уже 81 книга,

а только в одном 1996 г. — 211 книг [Kelly, Olds 1999:1]. Это осмысление дало и продолжает

давать различные картины будущего миропорядка. Наиболее известные из них связаны с

концепцией «стол-кнсгвения цивилизаций» С. Хантингтона [Хантингтон 1994, Huntington

1996], «конца истории» Ф. Фукуямы [Fukuyama 1992], «столкновения

фундаментализмов»ТарикаАли[А1г2002], Появляющиеся модели глобализации часто

оказываются биполярными и делят субъектов миропорядка (государства, цивилизации,

культуры) на два лагеря, противопоставляя один другому. Такая оппозиция может

проводиться по разным основаниям: цивилизационным (конфликт цивилизаций), военно-

политическим (страны изгои, террористы против антитеррористической коалиции),

экономическим (прогрессивный модернистский постиндустриальный проект против отсталого

традиционного, фундаменталистского), отношению к роли государства (этатизм против

либертатизма), этнокультурным основаниям (мульти-культурализм, культурный плюрализм

против ирредентизма) [см. Иноземцев 2001; Иноземцев, Кузнецова 2001; Мирский 2002,

Тиш-

60

ков, 2001], религиозно-ценностным основаниям (исламский фундаментализм против

американского империализма и колониализма «постхристианского Запада») [АИ 2002] и т.д.

Попытки построения моделей будущего, где тигюв субъектов миропорядка более двух, например

«многополюсный мир», часто оказываются неудовлетворительными.

Однако такое биполярное представление субъектов будущего миропорядка не позволяет ответить

на многие вопросы. Например, биполярная модель удовлетворительно описывает сам факт

противостояния сил глобализации и антиглобалистов. Однако каков генезис и онтологические

основания этого противостояния? Что (кто) и с какой целью формирует антиглобализм? Какие

субъекты миропорядка участвуют в глобалистском и антиглобалистском движениях? Возможно

ли объяснить в рамках биполярной модели такие разные проявления антиглобализма, как:

Всемирный социальный форум («анти-Давос») в Порту Алегри (Бразилия) в январе 2001 года и

Сапатистский фронт национального освобождения в Мексике; ATTAK-France, выступающая за

введение налога Тобина, и экстремистское антиглобалистское крыло «Черный блок*, финансируе-

мое Фондом Голдсмита; борьбу с новым мировым порядком лидера сапатистов, гуманиста и

революционера субкоманданте Маркоса и взгляды Джорджа Сороса с его известной

манифестацией угрозы для человечества со стороны «глобального капитализма» [Soros 1997,

Мысляева 2002]. Эти вопросы пока не получили удовлетворительного разрешения в современной

политологической науке.

Сегодня очевиден не только тот факт, что антиглобализм объединил как крайне правые силы, так

и силы левого толка, но и то, что было бы заблуждением представлять антиглобалистов

разрушителями, противниками всяческого прогресса, подобными луддитам английской

промышленной революции. Большинство публичных акций антиглобалистов были хорошо

организованны, а их финансовые ресурсы позволяют сделать вывод о серьезности движения.

Необходимо разобраться в том, почему и на каких основаниях это движение смогло объединить

столь разнородные политические силы. Полагаем, что предложенная ниже политологическая

модель позволит удовлетворительно объяснить это противоречивое явление.

2.

Попытаемся отказаться от биполярного представления о субъектах нового миропорядка и по-

иному взглянем на те силы, которые претендуют на реализацию своих когнитивных моделей в

условиях ведущего процесса и мифа современности — глобализации.

61

В качестве основания для выделения субъектов миропорядка, действующих в условиях

глобализации, можно использовать такие понятийные пары, как «всеобщность —

эксклюзивность» и «иерархичность — неиерархичность» . В результате подобной ти-пологизации

субъектов миропорядка XXI века выявляются фундаментальные основания для дифференциации

четырех основных акторов формирования нового мироустройства: национальные государства

(иерархическая и всеобщая система), сети (network) или сетевые сообщества (неиерархические и

всеобщие системы), корпорации (иерархические и эксклюзивные), закрытые клубы (не-

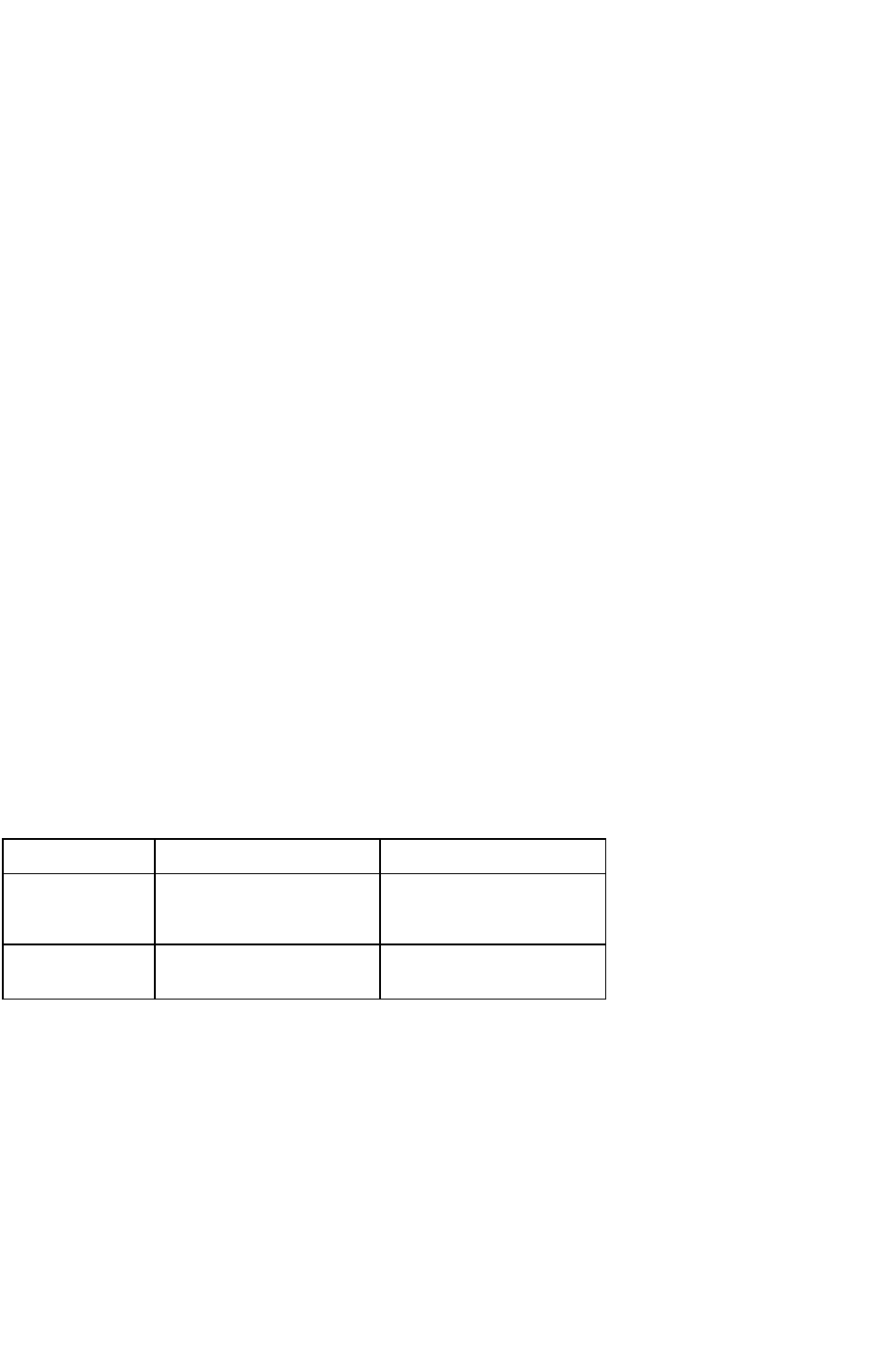

иерархически-эксклюзивные) (см. табл.1).

Таблица!

Иерархичность Неиерархичность

Всеобщность 1) Государства в «вест-

фальском смысле»

2) Сети (религиозные, эт-

нокультурные, диас-

поральные и др.)

Эксклюзивность 3) Корпорации 4) Закрытые клубы (ЕС,

НАТО, G8 и др.)

Получившаяся таблица позволяет описывать субъекты миропорядка не исключительно для условий

глобализации, но и в общем случае. Однако именно с наступлением глобализации происходит

«возвращение» этих субъектов в одно пространство политического

«Всеобщность» — «эксклюзивность» — понятийная пара фундаментальных свойств субъектов

миропорядка, характеризующая степень доступности (недоступности) свободного вхождения социального

человека в сообщество, принадлежащее к тому или иному субъекту миропорядка. «Всеобщность» — есть

свойство субъекта миропорядка, обеспечивающее социальному человеку принадлежность этому субъекту

только на основании собственного желания (например, принятие религии) или по праву рождения

(гражданство). «Эксклюзивность» означает, что человеку для вхождения в такой субъект необходимо

пройти сложную процедуру корпоративной инициации с различными рекомендациями, и подчинением

своей воли, интересов и аксиологии корпоративной этике и корпоративным интересам. В этом смысле,

например, католиком может стать каждый, католический мир — это сеть с элементами корпоративного

управления (папством); но для того, чтобы стать членом католического ордена необходима сложная

процедура инициации, отречения от некорпоративной (неорденской) этики, подчинение своей воли и всей

своей жизни правилам, целям и задачам ордена.

Под «иерархичностью» понимается сложная многоуровневая система управления субъектом миропорядка.

62

действия. Они становятся полноправными участниками политического процесса, но каждый из

них стремится к построению будущего на своих основаниях, в собственных интересах и в

соответствии со своей когнитивной моделью глобализации. Этот процесс « возвращения» является

неотъемлемой характеристикой глобализации. Как справедливо заметил М.В.Ильин: «То, что

начинает происходить в условиях глобализации, можно действительно назвать «возвращением

государства». Однако вместе с ним «возвращаются» также корпорации, территориальные и

городские политый,религиозные и этнокультурные общины, а также их современные аналоги —

объединения профессионалов, неправительственные организации и т.п.» [Ильин 2001].

Американский социологи футуролог Э.Тоффлер еще в 1990 году отметил возвращение в мировую

политику, как он назвал, «глобальных воителей» (религии, ТНК), что может привести к

возрождению гетерогенной мировой системы (той системы, которая существовала еще в

доиндустриальную эпоху, когда политическая власть не была распределена между на-

циональными государствами), но уже в стремительно меняющемся мире высоких технологий,

электронных коммуникаций и ядерного оружия [Тоффлер 2001 ]. Тоффлер видел в этом угрозу

стабильности сложившейся мировой политической системы.

Иными словами, современный мир становится похож на пред-вестфальскую Европу, когда

субъектами политики были не только государства, но и церковные общины, религиозные ордена,

торговые союзы. Как известно, в результате европейской Тридцатилетней войны возникла

«вестфальская система», выдвинувшая на вершину пирамиды политического устройства общества

национальное государство. Все остальные общественные объединения и субъекты политики

были вытеснены на периферию политических процессов, тогда как государство стало выступать

гарантом закона и безопасности. Тогда же ведущей становится гражданская идентичность.

Человек становится, прежде всего, представителем государства — гражданином.

Перефразируя М.В. Ильина, можно сказать, что в условиях глобализации происходит то, что

можно назвать «возвращением предельных идентичностей». И если вестфальская система в свое

время *сняла», в гегелевском смысле, все иные типы идентичностей, сделав предельной

идентичность национального государства (гражданскую идентичность), то современному миру в

условиях тотальной деконструкции еще предстоит определиться с тем, на каких основаниях он

будет формироваться. В первую очередь это относится к

63

вопросу о том, какая идентичность будет предельной для человека и социальных групп в

будущем. И будет ли это одна идентичность (например, некая космополитическая,

универсалистская, надэтничес-кая и надрелигиозная идентичность) или несколько конкурентных.

И здесь, у каждого из субъектов, представленных в таблице, появляется свой тип предельной

идентичности: государственная, сетевая, корпоративная и клубная. Этот тип идентичности,

активно транслируется в мир других идентичностей, формирует глобальный государственный

(или сетевой, корпоративный, клубный) проект и стремится распространить его на весь

мирохозяйственный и политический уклад.

Очевидно, что всякий субъект миропорядка (как всякая личность, группа, сообщество) может

являться носителем нескольких идентичностей, но одна из них является определяющей, базисной,

фундаментальной для самоопределения и деятельностной активности.

Поэтому под предельной идентичностью далее мы будем понимать иерархическую совокупность

онтологических установок субъекта, отличающих его от других и определяющих его мировоз-

зрение, целевые установки политической деятельности. Предельная идентичность позволяет

индивиду во всех случаях определиться с ответом на вопрос: кто он? С другой стороны, она

выражает « предельный интерес» индивида, т.е. такое свойство сознания, которое сопротивляется

тому, что на самом деле предварительно, преходяще и конечно. Поэтому предельная идентичность

может рассматриваться аналогично религиозному убеждению. «Мифическая и национальная

идентификация демонстрируют одинаковые структуры. ...Нация также есть... вневременной

индивид всеобщего значения, хотя это и не делает ее божеством» [Хюбнер 2001].

При этом предельная идентичность для каждого типа субъектов представленной выше модели

представляет собой- символическую систему, базирующуюся на понятийных парах «

всеобщность-эксклюзивность» и «иерархичность-неиерархичность». Как пишет протестантский

культуролог и теолог П. Тиллих: «Ничто, меньшее символов и мифов, не может выражать наш

предельный интерес» [Тиллих 1995:168]. Несомненно, в реальности каждый субъект имеет иерар-

хию идентичыостей, в которой предельная идентичность занимает приоритетную базовую

позицию (также как в каждой личности в условиях категорического выбора борется совокупность

идентичностей — гражданина, отца, сотрудника фирмы, верующего и т.д., но побеждает одна —

предельная). И именно эти предельные идентичности определяют те типы проектов, которые

реализуют субъекты

64

миропорядка. Условно их можно определить, как проект корпоративный, проект государственный,

проект сетевой и проект клубный, что означает, что происходит попытка построения мира

корпораций , мира государств, мира сетей и мира закрытых клубов.

Проект мира государств кажется достаточно очевидным. Его результат — вестфальская система и

современный мир, как таковой. Гораздо менее отчетливо можно проследить реализацию других

проектов. Наибольший интерес здесь представляют корпоративный и сетевой проекты . Это

связано с тем, что проект мира корпораций, основанный на иерархичности, позволяет построить

хорошо управляемый мир, а сетевой проект за счет всеобщности кажется более притягательным

для громадного количества людей, поскольку использует фундаментальные онтологические

основания для консолидации крупных сетевых сообществ (этнических, религиозных и т.д.).

Однако трансакционные издержки управления сетевыми структурами намного больше, чем в

случае корпоративного иерархического управления.

Рассмотрим генезис корпоративного и сетевого проекта в их взаимодействии с государственным.

Государство и сети имеют длительную историю взаимоотношений и конфликтов. Одна из

современных сетевых форм существования общества — диаспора. Сетью можно считать

древнегреческие колонии, а также общины первохристиан,- существовавшие по всей территории

Римской империи. Из противостояния государства и сетевых сообществ последние часто

выходили триумфаторами. Достаточно вспомнить трехвековое преследование Римской империей

христианских сообществ, закончившееся полной капитуляцией языческой империи перед

христианством. В противостоянии сетей- с государствами и империями каждый из субъектов

использовал свои ресурсы . Государство — репрессивные и законодательные возможности, сети

— непосредственность влияния на людей и сообщества. Эффективность политической активности

сетевых сообществ в их конфликте с государством объясняется именно неиерархичностью

управления сетей и иерархичностью управления государства. Как это ни парадоксально, но сеть в

силу меньшей формализованности и неиерархической коммуникации оказывается ближе к

носителям гражданской (государственной) идентичности, чем само государство, и потому имеет

возможность более непосредственного влияния на массы.

65

В отдельные исторические периоды сетям удавалось трансформировать государственное

устройство в соответствии с религиозной идеологией, сохраняя в качестве предельной именно

сетевую идентичность, или создавать новые типы государственности, более адекватные своим

интересам. Например, Ориген первым среди христиан высказал идею христианизации языческой

Римской империи и создания христианской государственности. История доказала справедливость

оригеновской интуиции. Римская империя пала перед несиловым (невоенным) сопротивлением

христианской сети. Но и в христианской империи религиозные сети и государство имели, часто,

противоположные интересы. В Византии восточно-христианская церковь достигла с империей

определенного правового статус-кво, в результате чего оформился некий государственно-цер-

ковный симбиоз, известный как исторический феномен «византийской симфонии». В свою

очередь западное христианство выбрало централизованную папоцезаристскую модель управления.

Создание Папской области, государства впоследствии свернувшегося до территории современного

Ватикана, также явилось результатом того, что религиозная сеть (католическая) заимствовала для

оформления своего присутствия в Европе формат светского государства.

Очевидно, что опыт работы с государством имели не только христианские сети. Так исламская

конфессиональная сеть после смерти Мухаммеда сформировала даже новый тип

государственности халифат, а Османская империя являлась примером силового освоения

религиозными сетями нового геополитического пространства. С другой стороны, присутствуют и

многочисленные примеры попыток огосударствления сетевых сообществ и локализации сетевых

возмущений. Так, в синодальную эпоху сильное государство — Российская империя —

попыталось институционально выстроить религиозную жизнь в соответствии с предельными

интересами государства. В Русской Церкви было упразднено патриаршество, осуществлена

секуляризация монастырских и церковных земель. В управление Церковью были внесены новые и

чуждые ей светские иерархические и, одновременно, корпоративные (ведомственность) начала,

существенно облегчающие государству работу с сетевой структурой. Т.о. осуществлялось

размывание сетевой идентичности православного сообщества в России. Несмотря на

существенную реструктуризацию внутрицерковной жизни в синодальный период и фактическую

ликвидацию горизонтальных связей религиозной системы, полной деконструкции православной

конфессиональной сети не произошло. «Всеобщность» осталась не-

66

изменным свойством православного сообщества, а неиерахичность реализовывалась путем

активизации неформальных горизонтальных коммуникаций (например, паломничество и

странничество) и появления неформальных авторитетов (старцев). Яркий пример противостояния

сетевой идентичности и корпоративного искусственно привнесенного начала в Русской Церкви —

история почитания «народных святых» преподобного Серафима Саровского и праведного Иоанна

Кронштадтского. Несмотря на негативное отношение официальных церковных и, отчасти,

светских властей (иерархий) к этим подвижникам, почитание последних верующим народом

(сетевым сообществом) было столь велико и устойчиво, что и церковная и светская власть

вынуждены были признать святость этих подвижников. Более того, последний российский

император Николай II (а в его лице — государство) сам содействовал канонизации Серафима

Саровского. На этом примере мы видим капитуляцию государства и церковной иерархии перед

сетевой консолидацией православия. Таким образом, сетевые сообщества исторически

оказываются более устойчивы к деструкциям и иносубъектным интервенциям, чем, например,

государство.

Относительно истории взаимоотношений государства и корпорации можно отметить, что еще

древняя платоновская утопическая модель государства предусматривала устроение государства по

принципу иерархии корпораций (правители-философы, стражи, дельцы). Цеховые интересы

средневекового европейца были представлены в магистратах и т.д. Некоторые государства были

созданы или оформлены средневековыми (например, торговыми) корпорациями. Так, Генуэзская

республика в XII веке являлась коммуной, власть в которой сосредотачивалась в руках крупных

купцов и земельных магнатов, участвовавших в торговле. Другой пример корпоративной модели

государства — созданное в XVII веке иезуитское рабовладельческое государство в Парагвае,

которое просуществовало около 160 лет. В данном случае в качестве корпорации выступал орден

иезуитов, который потому и был столь отторгаем католическим и некатолическим миром, что

предельной идентичностью выступала не сетевая (католическая), а корпоративная (орденская).

С другой стороны, сильное имперское государство в вестфальский период сумело подчинить

корпоративную идентичность государственной. Сделано это было с учетом иерархичности и

эксклюзивности корпоративной идентичности. Например, в императорской России такое

подчинение было произведено с помощью Института купеческих гильдий.

67

4.

Итак, предельная идентичность национального государства в вестфальской системе основывалась

на империализме вестфальского государства, т.е. на стремлении этого государства распространить

свою (гражданскую) идентичность на весь мир и легитимировать ее, как типологически

единственную. Сегодня колониальная империя сошла с исторической сцены. Государство, как

общественный институт, многим кажется рудиментом индустриальной эпохи [Хабермас 2001].

«Национальные государства не соответствуют требованиям постиндустриального общества»,-

утверждает философ и методолог П. Щедровицкий [Щед-ровицкий 2000]. Во всяком случае,

следует признать объективность процессов эрозии политической власти национальных

государств, что на фоне глобализационных процессов приводит к актуализации надгосу

дарственного управления мировыми экономическими и политическими изменениями. Таким

образом, очевидно, что реальные институты глобализации будут формироваться, скорее всего, в

результате взаимодействия корпоративного и сетевого проектов и их когнитивных моделей нового

миропорядка.

В этой связи имеет смысл проанализировать «марксистский проект» XIX века. Несомненно, что

изначально политический проект К.Маркса-Ф.Энгельса был оформлен в категориях сетевого

проекта. Построение мира пролетариев всех стран, которые объединены некой единой

вненациональной и внегосударственной сетевой идентичностью, противопоставлялось как миру

корпоративному, построенному на_5лаго ТНК, так и миру империалистическому, в котором

государство являлось заложником интересов правящего класса эксплуататоров. При этом

марксистский проект формально был всеобщим — любой человек вне зависимости от этнической,

религиозной или имущественной" принадлежности мог вступить в ряды Интернационала.

Теоретический марксизм представлял собой некий экономико-классовый глобалистский проект.

Существовала предельная глобализационная идея мировой революции и мирового пролетарского

правительства, была модель будущего справедливого социально-политического мироустройства.

Первые коммунистические партии и Интернационалы строились по сетевому принципу.

Секретариат ЦК РКП(б) первоначально задумывался, как исключительно технический институт.

Более того, сам принцип «демократического централизма» при построении партии «нового типа»

являлся попыткой построить управление сложной структурой на неиерархической основе.

68

Сам термин «класс» имплицитно подразумевал сетевую неиерархичность.

Однако большевизм (ленинизм) явился не сетевым, а корпоративным развитием,изначально

сетевого марксистского проекта. На момент революционных событий 1917 года в России еще не

сформировалась большевистская и пролетарская сеть, напротив, скорее существовала сеть

эсеровских ячеек, которые опирались не на пролетариат, а, прежде всего, на крестьянство. Однако,

как известно, именно большевикам удалось взять государственную власть, а затем и подавить

эсеровские выступления. Это удалось благодаря мобильной и жесткой политике большевиков по

выстраиванию корпоративного типа управления партией, ее ячейками и теми институтами

государственной и партийной власти, которые были доступны. Октябрьский переворот 1917 года,

Гражданская война, военный коммунизм и борьба с «оппортунизмом» в рядах большевистской

партии потребовали от.РКЩб)-ВКП(б) административной мобилизации, четкого и жесткого

управления, подавления всякой демократичности в своих рядах. В этих условиях государ-

ственного господства партия не могла уже позволить формировать сетевое сообщество. Именно

поэтому возник большевистский корпоративный проект.

Т.о. при достаточно жестком столкновении с конкурирующими государственническими, сетевыми

и корпоративными проектами, потребовавшим значительных усилий и четкой управляемости

государством и обществом, сама РКП(б) превратилась в иерархическую корпорацию ВКП(б)-

КПСС, которая трансформировала сетевую модель в модель корпоративного устройства) как

самой партии, так и государства. Здесь сказался принцип минимизации трансакционных издержек

в условиях жесткого противостояния конкурирующих проектов. В результате идеальные

институты сетевой «марксистской» модели, например, советы или профсоюзы, оказались

институтами функционально ненагруженными, а реальное управление партией и государством

стало корпоративным. Причем, большевистская Россия была не единственным государством

корпоративного типа .

Конкурирующим корпоративным проектом для большевистской России была национал-социалистическая

Германия. Нацистское государство в Германии имело корпоративную идентичность ввиду того, что ба-

зировалось на строгой иерархии и управляемости, а также проводило политику социальной сегрегации по

отношению к неарийцам.

69

Основополагающая причина вырождения сетевого марксистского проекта в корпоративный

состоит в том, что сети: во-первых, более древние, чем корпорации субъекты мировой политики, а

во-вторых, имеют под собой более глубокие антропологические основания. И если для

возникновения устойчивого государственного проекта достаточно соответствующих

политических условий, то возникновение устойчивых сетевых сообществ — продолжительный

процесс. Не случайно С. Хантингтон, в качестве одного из аргументов в пользу своей концепции

«столкновения цивилизаций» указывал, что цивилизационные и, в особенности, религиозные

уклады более консервативны и менее подвержены трансформациям, чем политические,

экономические или даже этнические [Huntington 1996]. То же можно заметить по поводу

устойчивости соответствующих типов идентичностей. Т.о. марксистский проект был обречен на

вырождение в корпоративный.

Итак, империализм, как последняя стадия капитализма, вывел на историческую арену империи

нового типа, предельная идентичность которых, хотя бы на первом этапе, была уже не нацио-

нально-государственной, а корпоративной или сетевой.

В условиях глобализации — высшей стадии империализма [Кузьмин 2001] — этот процесс еще

более усилился.

5.

На место традиционных империй-государств и наций-государств сегодня претендуют совершенно

иные субъекты. В первую очередь это связано с развитием транснациональных корпораций (их

еще называют многонациональными — multinational corporation, multinational enterprise, MNC) и

перерождением части из них в глобальные корпорации (ГК) [Владимирова И.Г. 1998]. Речь идет

именно о глобальных, а не транснациональных корпорациях, поскольку национальный

(этнический и гражданский) аспект в них полностью вытеснен из соображений корпоративной

целесообразности. Это — весьма существенное отличие, поскольку в национальных компаниях и в

даже в ТНК интернационального и многонационального типа «гражданство» и этническая при-

надлежность много определяли в кадровой политике материнской компании по отношению к

филиалам [Владимирова И.Г. 1998]. Более того, до возникновения глобальных корпораций

работник компании отождествлял себя, прежде всего, с какой-либо национальной традицией или

гражданством, а лишь затем — с компанией, в которой он работал. Т.е. прежде для сотрудника

компании

70

(в т.ч. транснациональных корпораций интернационального и, отчасти, многонационального типа)

предельной идентичностью выступала идентичность государственная (гражданская) или на-

циональная, теперь же предельной идентичностью члена ГК является корпоративная

идентичность.

То, что одним из базовых оснований корпоративной идентичности является иерархичность —

совершенно очевидно, хотя именно ГК наиболее эффективно заимствуют сетевые формы

децентрализации управления и диверсификации своей деятельности. При этом в своих

высказываниях топ-менеджеры крупнейших ГК откровенно демонстрируют и корпоративно-

эксклюзивный подход в решении социальных проблем, утверждая, что значительная часть

работников является либо балластом [Эксперт 13.08.2001], либо резервом для рационализации

[Мартин Шуманы 2001, Неклес-са 2001]. Такой избирательный подход совершенно невозможен

для носителей сетевой или гражданской идентичностей.

Сегодня ГК становятся для людей не только местом работы, но и условием существования,

претендуя на активную трансляцию корпоративной предельной идентичности, как нового

аксиологического основания. ГК уже имеют свою миссию, идеологию и философию, стратегию

развития, определенные порядки. Ее работники в первую очередь отождествляют себя с

корпорацией, а уж затем — со страной проживания. Иными словами — местом бытования

современного человека все чаще становится корпорация, а не страна и общество, в традиционном

понимании. И действительно, ГК создает такой экстерриториальный формат работы и жизни

служащего и так приучает к корпоративной этике и поведению, что возникает новый тип

корпоративного человека в мире глобальных корпораций.

М. Альбер пишет о трех фазах, которые прошли взаимоотношения капитализма с государством.

Первая фаза: «капитализм против государства», вторая фаза: «развитие капитализма в рамках,

очерченных государством') (или капитализм вместе с государством — Авт.), а примерно с 1991

года «мы вошли в третью фазу: капитализм вместо государства» [Альбер 1998].

Сегодня глобальные корпорации олицетворяют этот капитализм, который пришел на смену

национальному государству, и ведут себя в глобальной экономике в стиле старых империй-

государств, опираясь во многом на современную международную финансовую систему, используя

ее возможности в качестве «знакового» оружия. Агрессивно-имперский характер стратегий ГК

виден в том, как они

71

задают правила в мировой экономике, и через них влияют на жизнь общества, на его культурные и

этические доминанты.

Многочисленные слияния и поглощения последнего времени произвели на свет экономических

монстров, которые фактически диктуют свои условия на рынке. В 1987 г. в мире было произведе-

но слияний и поглощений на сумму в 100 млрд. долл., а в 1999 г. — на сумму в 720 млрд. долл.

При этом на долю слияний пришлось лишь 3% от этой суммы, остальное — это поглощения. В

2000 г. зарубежные поглощения, по некоторым оценкам, достигли 1 трлн. долл. [World Investment

Report 2000]. Транснациональные корпорации (multinational corporation) вышли на новый уровень

своего развития. «Многонациональные компании теперь создают производственные цепи,

охватывающие несколько стран» [World Bank 2000:60]. Фактически многонациональные

корпорации, как тип ТНК, вошли в период структурно-идеологического оформления в качестве

глобальных корпораций.

Вот как комментировал журнал «Эксперт» возможность слияния в 1999 г. в алюминиевой

промышленности двух глобальных корпораций — Alcoa и АРА. «Эта «сладкая парочка»

безусловно, получит возможность достаточно жестко манипулировать ценами... Если же кое-

кто попытается «играть в независимость», Alcoa и АРА могут применить и более действенные

меры, скажем, перекрыть основные каналы поставок того же глинозема, без доступа к которым

непокорные производители алюминия просто прекратят свое существование» [Эксперт

20.12.1999].

То, что ГК становятся такими же субъектами политики, как и национальные государства, не

осталось незамеченным со стороны аналитиков. Как заявил один из них: «Следует ожидать

появления в ближайшие 10 15 лет частных компаний, обладающих признаками суверенных

государств: экстерриториальность; наличие собственных легитимных вооруженных сил;

участие в международных организациях, предусматривающих членство только для суверенных

субъектов.» [Игнатов 2000].

6.

Наиболее серьезной альтернативой проекту глобальных корпораций со стороны представителей

сетевой предельной идентичности выступает пришедший на смену «марксистскому» проект ис-

ламской этноконфессиональнойсети{Нип11П01оп 1996], основной движущей силой которого

является современный «политический ислам» или исламизм. Более того, некоторые исследователи

отме-

72

чают, что типология исламистского сетевого проекта оказывается «максимально близкой к

прежней, марксистской» [Сидиков 2000: 66] или даже большевистской [АИ 2002]. Подобно

радикальному марксизму исламизм стремительно распространился на громадных территориях;

коллективистское сознание приоритетней индивидуалистического; и в марксизме и в исламизме

— апелляция к бедным классам, как наиболее нравственно чистым; стремление к всеобщему

(глобальному) формату проекта и т.д.

По мнению ряда западных исследователей исламизм базируется на исламском фундаментализме,

который противопоставляется исламскому модернизму, исповедуемому вестернизированны-ми

лидерами арабских стран [Noreng 1997], В этом контексте модернизм в исламе трактуется как

следствие реализации проекта глобальных корпораций.

Отдельные отечественные исследователи отождествляют фундаменталистский ислам с исламом

политическим [Игнатенко 2001]. Другие (преимущественно мусульмане) полагают, что исламский

фундаментализм отличается от политического ислама, который «имеет мало общего с истинным

исламом как вероиспо веданием, отдельные группы и личности (лидеры) используют его как

средство политической борьбы для достижения конкретных политических целей. В этом смысле

он проявляется в форме экстремизма и терроризма, а прилагательное «исламский» лишь

указывает на конфессиональную принадлежность членов экст ремистских группировок или

участников террористических ак тов» [Саидазимова2000: 13].

С нашей точки зрения, исламизм (политический ислам) представляет собой политическую и

религиозную мобилизацию с целью преобразования (подчас, насильственного) национального го-

сударства, а в перспективе — всего мироустройства на таких социально-политических

основаниях, которые были бы согласны с кораническими, шариатскими и теологическими

традициями конкретного исламистского сообщества.

Современные информационные системы сделали возможной коммуникационную глобализацию

ислама, который, в свою очередь, отвечает, на вызовы вестернизации «фундаменталистской

политикой глобального сообщества» [Саидазимова 2000: 10], и представляет поиск оригинальной

модели социально-экономического развития, основанной на собственных религиозных традициях

и культурных основаниях.

Исламизм, являющийся в современном мире серьезной поли-

73

тической силой, активно использует фундаменталистские теории в своих целях, что было

отмечено многими западными экспертами и футурологами. Так, С.Хантингтон отмечал

мобилизационные исламистские процессы в конце XX века:

«В 1996 г. фактически каждая мусульманская страна, за исключением Ирана, была более

исламской и более исламистской в своих взглядах, повседневной практике и институтах, чем это

было в начале 1980-х. При этом пропаганда фундаменталистской модели развития исламского

общества основывалась, в том числе на том, что жители, например, Восточной Азии, объясняли

свое впечатляющее экономическое развитие не импортом западной культуры, а привер-

женностью к своей собственной культуре» [Хантингтон 1997].

Исламистский глобализационный проект характеризуется стремлением распространить

исламскую идентичность на весь мир, и так же, как и проект глобальных корпораций, обладает

характеристиками империализма.

Идеология ислама всегда отличалась экспансионизмом в отношении распространения этой

религии на другие страны и народы. При этом ислам зарождался как религия воинов, и

первоначальная экспансия осуществлялась во многом военными методами. А религиозная

заповедь священной войны требует в первую очередь не обращения, а покорения народов,

исповедующих чуждые религии, « пока они не станут смиренно платить дань», т.е. пока ислам не

станет по своему социальному статусу первым в мире, господствующим над теми, кто исповедует

другие религии [Вебер 1994].

Сегодня исламизм, аппелируя к фундаментальным основаниям ислама и предельной религиозной

идентичности последователей пророка Мухаммеда, осуществляют широкомасштабную иде-

ологическую экспансию на «чужие территории» — Европу, США, Россию, постсоветские

азиатские государства и др. Эта экспансия обосновывается многочисленными ссылками на Коран,

например: «И сражайтесь с ними, пока не будет искушения, и религия вся будет принадлежать

Аллаху» [Коран 1990: Сура Добыча. 8/40].

7.

Итак, политические институты нового глобального мира возникают (и будут возникать) как

результат взаимодействия или суперпозиции идеальных моделей, определяемых предельными

идентичностя-ми, и реальных институтов, существующих в современном мире.

И антиглобалистское движение (со стороны сетей) направлено сегодня не против глобализации,

как объективного.процесса, а

74

против вестернизации (в Европе — американизации) и гегемонии ГК, не только участвующих в

реструктуризации полномочий национальных государств, но и транслирующих собственные

корпоративные ценности, как предельные. Борьба сетевых сообществ против глобализации на

самом деле становится борьбой против новой системы ценностей, навязываемой глобальными

корпорациями, аксиологической войной за будущее мира.

Антиглобалистское движение сегодня в состоянии объединить в борьбе против засилья

корпоративной идентичности как тех, кто считает предельной идентичностью государственно-

гражданскую (кстати, гражданин США, полагает себя человеком «первого сорта» именно из-за

своего гражданства), так и тех, кто самоопределяется, в первую очередь, по религиозным

основаниям: христиане, иудеи, мусульмане.

В этом противостоянии идентичностей корпоративный и сетевой проекты пытаются использовать

«неустойчивую» государственную и клубную идентичности в своих целях.

В результате появляются утверждения и доказательства «ру-диментности* государства,

нежизнеспособности ООН, МВФ, и необходимости их институциональной реструктуризации.

Будущее государства видится либо как реструктурированное сетевым сообществом (например —

исламский халифат), либо как подчиненное корпоративному проекту (неолиберальное открытое

общество); в последнем случае от государства отчуждены экономика (либертарианская позиция),

общество (в силу развитости местного самоуправления и развития гражданских свобод),

информационное пространство (информационное общество) и даже (в том же неолиберально-

корпоративном предельном контексте) — политика.

Закрытые клубы сегодня вырабатывают сценарии развития мироустройства. Это своеобразные

аналитические и проектные центры, состоящие из политиков, которые сами выражают опре-

деленные интересы государств или ГК. Однако это не означает, что в -последующем

самостоятельное значение закрытых клубов не может актуализироваться.

Более того, существует мнение, что, например, в конфликте в Косово НАТО, как закрытый клуб,

имело и успешно реализовывало свой собственный интерес, в корне отличный от интересов

входящих в него европейских стран [Делягин 2001: 78].

Исходя из предложенной модели можно объяснить и неоднородность (гетерогенность)

антиглобалистского движения. Каждый из субъектов нового миропорядка стремится

сформировать свою

75

когнитивную модель постглобализационного мироустройства, используя в собственных

интересах глобализационные процессы. Антиглобализм становится одним из инструментов,

формирующих управляемость глобализационных процессов, своеобразным клапаном мирового

парового котла для стравливания избыточного внутреннего давления. Поскольку у каждого

субъекта миропорядка есть собственный глобализационный проект, то в рамках этого проекта

вырабатывается и собственное видение антиглобализма (а также его целей и задач), как