Захарова Е.И. (ред.) Психологические проблемы современной семьи

Подождите немного. Документ загружается.

и, как следствие, чувства вины перед семьей (О.А. Гаврилица, 1998; Е.А. Здравомыслова,

А.А. Темкина, 1998; И.С. Клецина, 1998, 2004 и др.).

Напротив, среди современных мужчин весьма распространен так называемый

гендерный «контракт отца без детей», предполагающий профессиональную

самореализацию мужчины, сочетающуюся с незначительностью и бедностью отцовских

контактов с детьми по сравнению с материнскими (Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина, 1998;

И.С. Кон, 2000 и др.).

Исходя из этого, для мужчины ответственность по отношению к ребенку, семье – это

прежде материальное обеспечение, то есть создание материальных благ, физического

комфорта семьи, для женщины же ответственность заключается в создании благоприятной

атмосферы в доме, душевного комфорта (Р.В. Овчарова, 2003).

Осуществленный нами анализ научных источников позволяет нам говорить о том, что

на сегодняшний день в контексте родительского отношения наиболее изучено чувство вины

разведенных родителей. Согласно позиции некоторых зарубежных исследователей

(Г. Фигдор, 1995; Wallerstein/Kelly, 1980; Wille, 1985 и др.), переживание вины родителями в

ситуации развода предопределяет моральная поляризация личных интересов и

родительского долга, в соответствии с которой развод является решением проблемы только

для родителей, а для детей, наоборот, причиной таковых.

Иными словами, переживания родителей связаны с представлением о совершении чего-

то запретного и безответственного и обусловлены боязнью реакции ребенка, а также ее

восприятия, как упрека в свой адрес. Интересен тот факт, что чувство вины и страх,

сознательный или подсознательный, перед потерей любви ребенка присущи обоим

разводящимся родителям, независимо от того, кому принадлежит инициатива.

Одним из негативных последствий переживания чувства вины родителями является то,

что они недооценивают значение развода для детей, заставляют себя поверить в иллюзию

незначительности последствий, не замечают душевных реакций ребенка или мешают их

выражению. Иными словами, такие родители просто не в состоянии взять на себя

ответственность за причиненную разводом боль.

Признание родителем своих психических прав на существование, следствием которого

является развод, как результат потребностей родителей, предполагает «ответственность за

вину» перед ребенком у обоих родителей, что является важным условием того, что развод в

конечном итоге сыграет все же положительную для него роль. В ином случае страдание

детей будет усугублено конфликтом лояльности, обусловленным любовью и

привязанностью к обоим родителям.

Таким образом, чувство вины и несостоятельности, влекущие за собой потерю чувства

собственного достоинства и веры в себя, сопровождает почти каждый разведенный брак,

являющийся провалом жизненного концепта супругов. При этом для матери ребенок

остается на всю жизнь «репрезентантом» данного провала и провоцируют проявление

агрессий, находящиеся в прямой связи с разводом (Г. Фигдор, 1995).

Наряду с вышесказанным чувство вины родителей, воспитывающих ребенка с

психофизическими нарушениями, на сегодняшний день практически не изучено, а лишь

косвенно упоминается специалистами (Н. Браун, А.Д. Доника, А.Р. Маллер, В.В. Ткачева и

др.) в рамках исследования психологического климата семьи, при этом сложность изучения

состоит в том, что такие семьи характеризуются закрытостью, обусловленной особым

опытом переживания действительности.

Имеющиеся в литературе данные позволяют нам говорить о том, что чувство вины

родителей, воспитывающих аномального ребенка, имеет свою специфику, связанную с

трудностями, значительно отличающимися от повседневных забот семьи, воспитывающей

нормально развивающегося ребенка.

Так, в рамках социологической науки Е.Р. Ярская – Смирнова (2001) отмечает в

отношении современного общества к семье ребенка-инвалида недостаток социальной

толерантности, грубое отношение, способствующие растущей изоляции матери и ребенка,

исключению из гетерономных социальных связей, и, в то же время, приводящее к

сверхсплетенности семейных отношений.

Таким образом, семья становится носителем стигмы инвалидности, как стереотипного

образа пассивности, ассоциацией с жалостью и бессмысленной трагедией, при этом главной

причиной, стигматизирующей семью, является особенное, нетипичное, отклоняющееся от

нормы развитие ребенка. В целом же, институционально приписанные женщине смыслы

самой тесной связи с ее ребенком, функций репродукции и продукции, налагающих

ответственность за «результат», способствует формированию исключительной идентичности

прежде всего у матери ребенка, имеющего инвалидность, а не у самого ребенка и не у отца

(Е.Р. Ярская - Смирнова, 2001).

Подобное отношение общества к проблеме инвалидности оказывает негативное

влияние на внутренний климат семьи, в частности, как подчеркивает В.В. Ткачева, на

позиции родителей в отношении принятия либо отвержения ребенка с отклонениями в

развитии.

Данные, полученные в результате исследований В.В. Ткачевой (2008), свидетельствуют

об отсутствии практически у половины родителей мотивации на принятие дефекта ребенка,

хотя именно смысловое содержание этой характеристики взаимодействия (принятие или

отвержение) и определяет в итоге особенности родительского отношения к ребенку и модели

его воспитания. Вместе с тем ведущим фактором, препятствующим формированию

адекватной родительской позиции, является эмоциональность, под влиянием которой

копинг-поведение родителей детей-инвалидов балансирует на грани потери своей

продуктивности и развития неконструктивного поведения (Н.Браун, 1997; М.С. Голубева,

2006; Т.Л. Крюкова, 2004; В.В. Ткачева, 2008 и др.).

При этом эмоциональное воздействие на женщину, родившую больного ребенка, по

мнению В.В. Ткачевой, неизмеримо значительнее, чем на отца, что обусловлено осознанием

ею того факта, что «…именно она произвела на свет вместо «чуда» больное существо….»

(Ткачева В.В., 2008, стр. 12).

В целом различие прокреативных функций и качественные различия в социальном

контексте, то есть социальном порядке, в целом обуславливающие фактическое содержание

отцовской и материнской ролей, в свою очередь, предопределяют и специфику их

родительских позиций. Так, для большинства матерей характерна безусловность принятия

ребенка и ориентация на настоящее, напротив, отцовская позиция характеризуется

закрытостью и отсутствием желания идентифицироваться с ребенком. Переживания отца

сфокусированы на нарушении связи между поколениями, обусловленном рождением

больного ребенка и направлены чаще всего на сокрытие тяжести переживаний (И.С. Кон,

2000; В.В. Ткачева, 2004 и др.).

Согласно позиции А.Р. Маллер, отцы в большей степени ориентированы на будущий

образ ребенка, вследствие чего при отсутствии перспектив у ребенка и заботы матери в

ущерб семейным отношениям отцы отчуждаются от ребенка и покидают семью. Также, как

отмечает Н. Браун (1997), развод может являться результатом того, что для отцовской

модели поведения характерно изменение реальности, а не ее принятие, что, в свою очередь,

может порождать неудовлетворенность, чувство вины, обусловленное неоправданными

ожиданиями, и чувство родительской несостоятельности у мужчины (Н. Браун, 1997;

А.Р. Маллер, 1995).

В целом, резюмируя вышесказанное и учитывая сложность и многоаспектность

проблемы чувства вины в контексте родительского отношения, справедливо говорить о том,

что:

−Чувство вины влияет на формирование родительской позиции, и обуславливает

различие в моделях поведения родителей и стилях воспитания детей.

−Чувство вины родителей обладает гендерной спецификой, которая становится наиболее

очевидной в ситуациях экстремального семейного стресса.

−Чувство вины, переживаемое родителями ребенка с психофизическими нарушениями,

имеет свою специфику, т.е. способно сконструировать ущемленную идентичность не только

у его матери, но и у всех членов семьи и привести к отчуждению отца от ребенка.

Таким образом, чувство вины, переживаемое родителями, в целом оказывает

негативное влияние на психологический климат семьи, парализует активность родителей, и

лишает их возможности переструктурировать деформированные взаимоотношения членов

семьи, что приводит к формированию коммуникативных барьеров между социумом и

микросоциумом (семьей), а также внутри него.

Выстраивание работы по психологическому сопровождению детей-сирот при переходе

на семейную систему воспитания

Сонькин В.В., г. Москва,

МГУ имени М.В.Ломоносова

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, является и считается особенным. Это -

правда жизни, но это же может нести в себе потенциальную опасность для ребенка:

общество может отвергать его за его особенности; общество может предъявлять ему

заниженные требования; у ребенка может формироваться потребительское, эгоистичное

отношение к окружающим. Предупредить такое отношение может только равноправное

включение в ребенка в те системы, в которые он входит: формулирование для него общих со

всеми правил, обязанностей, ответственности. Это большая педагогическая работа, гораздо

более сложная, чем удовлетворение всех насущных потребностей ребенка. Ее легче

осуществлять в условиях патронатной или приемной семьи, но для этого родители должны

знать о необходимости такой работы и иметь методическую поддержку со стороны

специалистов.

К специалистам, помогающим патронатным воспитателям, относятся и психологи.

Поэтому хотелось бы в заключении остановиться на том, как они могут поддерживать

патронатную семью.

1. на подготовительном этапе:

– обучение патронатных родителей психологическому сопровождению ребенка,

оставшегося без попечения родителей, повышение уровня знаний, психологической и

педагогической компетенции, навыков конструктивного общения и взаимодействия в

проблемных ситуациях;

– психологический портрет ребенка – особенности его эмоциональной и

мотивационной сферы, характер выстраиваемых им взаимоотношений, особенности

мотивации, ценностей, убеждений и установок ребенка, сформированные в предыдущих

системах паттерны поведения – все это является не только полезной, но и необходимой

информацией для патронатных родителей;

– особенности психического развития ребенка: характеристика познавательной сферы,

особенности развития мышления, памяти, внимания, зоны ближайшего развития ребенка,

помощь в выстраивании индивидуального маршрута в образовательном процессе, подбор

комплекса развивающих занятий для ребенка и т.д.

– диагностика семейной системы патронатных воспитателей: выявление особенностей

семьи, принимающей ребенка, ее порядков, правил (зачастую не артикулируемых, что

осложняет жизнь новому члену семьи), системы отношений. Прогноз встраивания в эту

систему нового члена, помощь в определении его местоположения в семье.

2. на этапе адаптации патронатной семьи:

– медиация – разрешение семейных конфликтов, трудностей во взаимопонимании;

– поддержка ребенка на этапе адаптации, помощь ему в переживании кризиса,

вызванного включением в новую семейную систему, переживания напряжения, агрессии,

страхов;

– поддержка родителей, работа с их переживаниями беспомощности, раздражения;

– повышение педагогического мастерства патронатных родителей.

3. на этапе стабилизации, длительное психологическое сопровождение патронатной

семьи:

– психологическое сопровождение, организация групп взаимопомощи для родителей и

детей, на которых они могли бы делиться своими переживаниями, не чувствовать себя

одинокими, встречаться с аналогичными проблемами;

– психологическая помощь в кризисных ситуациях – на любом этапе семья не

застрахована от кризисов и конфликтов, в которых есть необходимость в помощи

независимого эксперта, разбирающегося в возрастных психологических особенностях детей

и в законах развития семейной системы.

4. в случаях отказа патронатных воспитателей от ребенка, а также на этапе выхода

ребенка из-под опеки:

– экстренная психологическая восстановительная помощь;

– работа над адаптацией к новым условиям в ситуации острого стресса, как для

ребенка, так и для патронатных воспитателей. Психологическое сопровождение завершения

отношений.

Основная проблема, которую хотелось бы здесь затронуть, состоит в том, что ребенок

(что бы мы ни говорили) как чужеродный элемент включается в уже существующую систему

семьи. Мы не будем поднимать вопросов о том, почему семья решается на этот шаг – взять

ребенка. Мотивация патронатных родителей зачастую остается тайной даже для них самих,

не говоря о сторонних наблюдателях. Но именно разница между системой семьи

принимающей ребенка семьи и теми отношениями, в которые он был включен до этого,

может быть основной мишенью работы психологов.

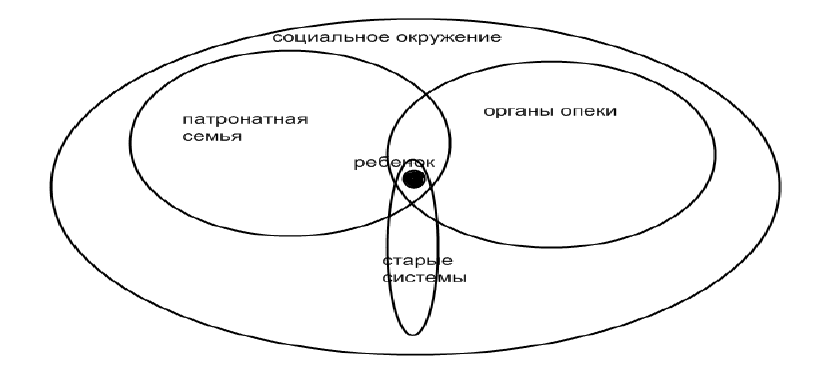

Необходимо учитывать, что в формате патронатного или приемного воспитания

переплетаются одновременно несколько систем:

– система семьи патронатных воспитателей (приемных родителей) со своими законами,

укладом, правилами и т.д.

– система государственного сопровождения ребенка-сироты – детский дом, служба

опеки, те, кто несет непосредственную ответственность за ребенка;

– те системы, в которые был включен ребенок, правила которых он принял и

транслирует;

– кроме того, существует контекст более широкой социальной системы, зачастую

недоброжелательной по отношению к такому ребенку и достаточно безразличной к

проблемам патронатных или приемных родителей.

Соответственно, перед приемными родителями стоит сложная задача – увидеть все эти

системы и помочь ребенку приспособиться к новым условиям адаптации.

На этом пути стоят так называемые психологические барьеры. Исследователями (Г.Н.

Соломатина) были выделены следующие барьеры, принципиально сказывающиеся на

процессе адаптации ребенка в патронатной семье:

– эмоциональные барьеры (негативизм, страх, гнев);

– барьеры процесса общения (затруднение прояснения отношений, отсутствие доверия,

непонимание важности общения, перенос старых паттернов поведения и общения в новую

систему);

– социально-психологические барьеры (отсутствие представлений о социальных ролях,

отсутствие доверия, перенос социальных стереотипов).

При восприятии этих барьеров в процессе воспитания как личностных установок

ребенка, его нежелания идти на встречу приемным родителям, последние оказываются в

плену чувства бессилия, обиды и раздражения. Только видя системный характер

психологических барьеров, приемные родители могут справиться со своими чувствами и

оказать помощь в адаптации детей.

Для этого родителям необходимо:

1. Прояснять особенности систем, в которые был включен ребенок, разговаривать

с ним об этом;

2. Показывать ребенку, обращать его внимание на те паттерны поведения,

которые привнесены им из опыта адаптации в других системах;

3. Обучать его новым способам адаптации, очерчивать круг правил, способов

поведения, принятых в этих, новых для ребенка, условиях.

Однако патронатные родители не только зачастую не могут поддерживать осознавание

ребенком его способов поведения, но и сами заражаются теми паттернами, которые

транслирует ребенок. Например, переживая отвержения и боясь снова пережить его, ребенок

провоцирует отвержение у новых родителей, снижая тем самым мучительное напряжение

ожидания этого отвержения. Это же начинают испытывать сами родители по отношению к

окружающему социуму: воспринимают его как потенциально опасный, отвергающий, не

оказывающий помощь, предупреждающе отвергают его, тем самым вызывая ответную

реакцию.

Нами была разработана таблица-памятка, которая может быть полезной для

принимающих ребенка родителей. В ней мы пытаемся отразить особенности детей-сирот,

принятых в семью, типичные способы реагирования принимающей семьи на эти

особенности и способы совладания с этими трудностями. Мы рекомендуем этот материал

как методическое подспорье приемным родителям и патронатным воспитателям. Это

позволяет им более объемно взглянуть на свое отношение к ребенку и на некоторые

особенности его поведения.