Захарова Е.И. (ред.) Психологические проблемы современной семьи

Подождите немного. Документ загружается.

Семилетки проходят этап психологической адаптации к школе легче, чем шестилетки.

Статус ученика требует от ребенка осознания и его специфической роли и позиции учителя,

определенной дистанции в отношениях, понимания условности этих отношений. Многим

шестилеткам это трудно понять. Это связано с возрастным кризисом 7 лет. Ребенок попадает

в сложную ситуацию: для него еще не потеряла своей актуальности игровая деятельность, в

то же время социум уже предъявляет к нему новые требования, ставит перед необходимость

присвоения соответствующих младшему школьному возрасту форм жизнедеятельности, где

ведущей деятельностью выступает учебная. А ребенок еще не доиграл. Бесполезно

наказывать его, требовать. От родителей требуется много терпения, доброжелательность.

Можно серьезно, «по-взрослому», объяснить правила поведения, можно посетовать на

огорчение, которое ребенок доставляет плохим поведением (выразить свои чувства), можно

поставить в пример товарищей, но обязательно делать это наедине.

Размышления о том, как помочь родителям и детям подготовиться к встрече с новой

для них школьной ситуацией и привели к разработке программы психологических занятий

для детей старшего дошкольного возраста и их родителей, получившей название “Мамы, в

школу собирайтесь!».

Цель программы: профилактика возможных трудностей ребенка при адаптации к

школе.

Задачи программы:

− повышение родительской компетентности по вопросам психологической готовности

детей к школе;

− развитие у родителей и детей навыков рефлексии;

− обучение родителей эффективным способам общения (активное слушание,

разрешение конфликтов и др.);

− развитие у взрослых и детей необходимых навыков сотрудничества.

Содержание программы.

Основной метод формирования группы как целого – создание специфических

групповых форм и правил поведения, акцент на действие механизма обратной связи при

общей эмоциональной поддержке, моделирование конфликтных ситуаций и выбор способов

их разрешения.

Занятия проводятся в двух параллельных группах – с родителями и детьми. Выбор тем

для встреч с родителями определяется компонентами психологической готовности к школе.

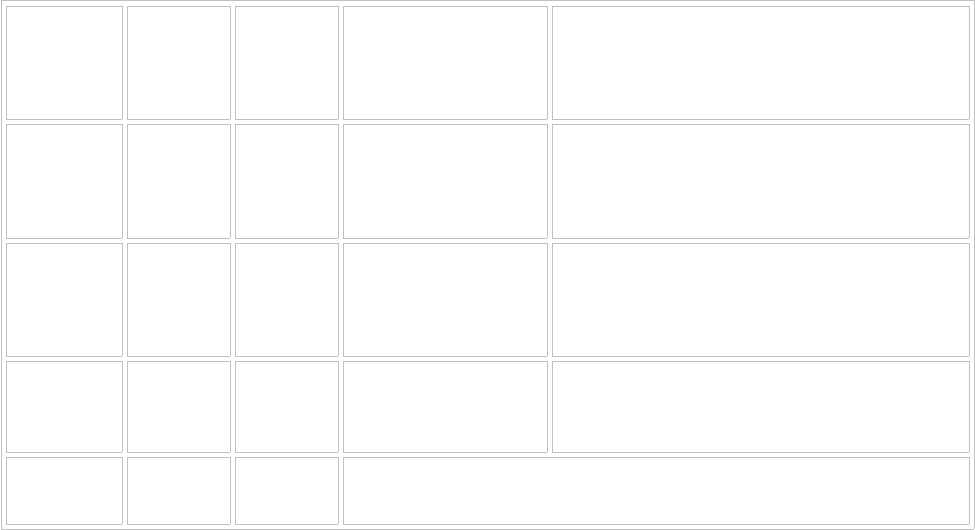

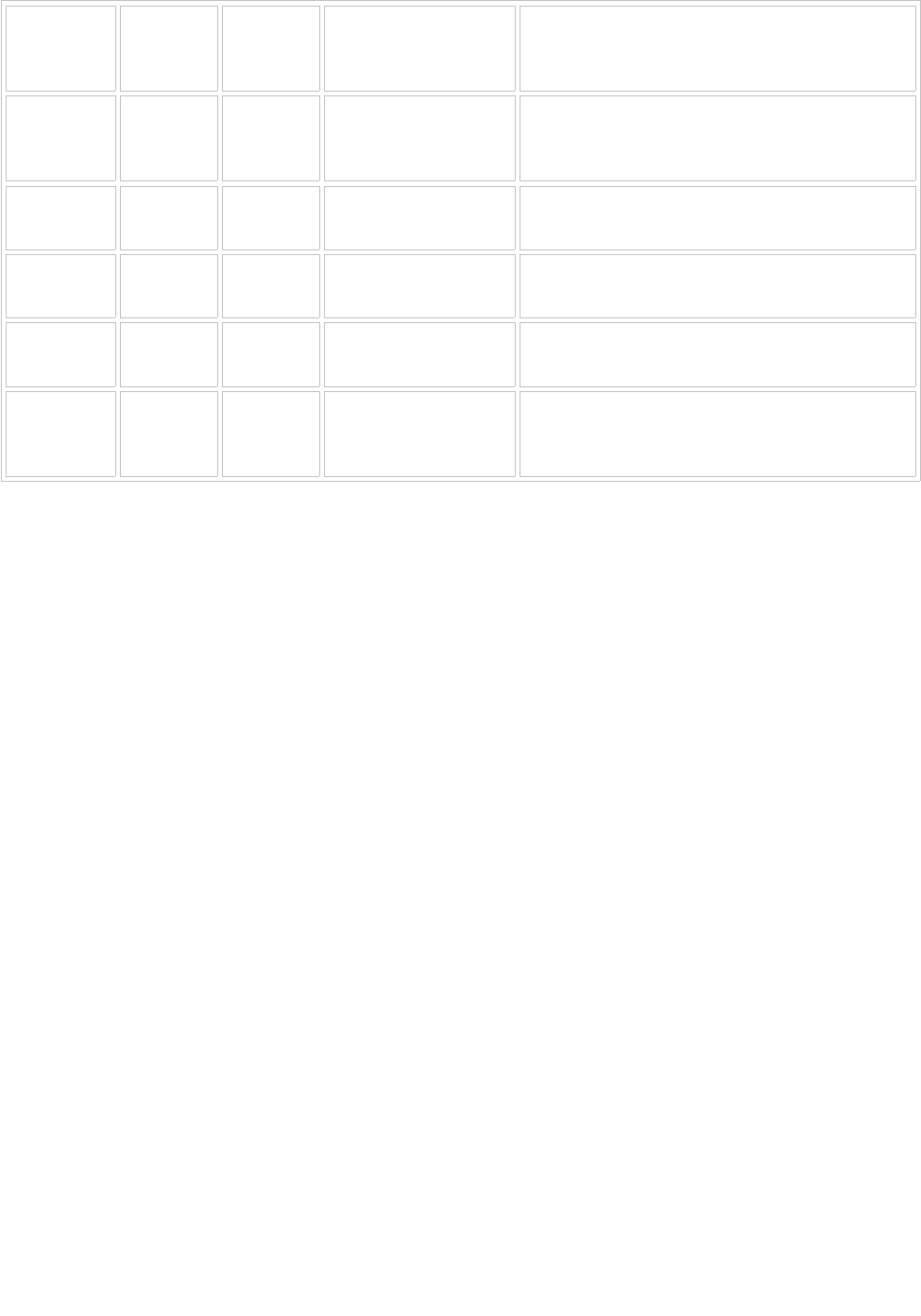

Тематическое планирование программы «Мамы, в школу собирайтесь!»

№ занятия Время

занятия с

детьми

Время

занятия

родителя

ми

Тема занятий с

детьми

Тема занятий с родителями

Занятие №

1

30 мин. 1час. “Играть или

учиться?”

(мотивационная

готовность)

Мотивы обучения в школе.

Занятие №

2

30 мин. 1час. “Кто я? Какой я?”

(личностная

готовность. Развитие

самооценки)

Как воспитать самооценку ребенка.

Особенности подготовки к школе

мальчиков и девочек"

Занятие №

3

30 мин. 1час. “Школьные правила”

(произвольность

деятельности)

Дисциплина – это обучение правильному

поведению

Занятие №

4

40 мин. 40 мин. Совместное занятие родителей и детей “Первый раз в первый класс”

Занятие №

5

30 мин. 1час. “Я среди других”

(коммуникативная

готовность)

Как научить ребенка общаться.

Как научить ребенка защищаться.

Занятие №

6

30 мин. 1час. Как победить

капризку и

упрямство?

Упрямство, строптивость, своеволие,

деспотизм, негативизм.

Трудные дети.

Занятие №

7

30 мин. 1час. Книги – наши друзья. Интерес к чтению: как его пробудить?

Занятие №

8

30 мин. 1час. Если тебе кто-то

нравится.

Детская любовь.

Занятие №

9

30 мин. 1час. Чем ты любишь

заниматься?

Талантливый ребенок.

Занятие

№10

30 мин. 1час. Какой ты будешь

первоклассник?

Школьные проблемы ребенка разрешимы.

Психологический портрет идеального

первоклассника.

В процессе работы с будущими первоклассниками осуществляется диагностика уровня

развития комплексной психологической готовности. На родительских занятиях ведущие

информируют их о психологической готовности детей к школе, знакомят с результатами

обследования детей, дают конкретные рекомендации.

Широко используются игровые приемы, психогимнастика, способы невербального

взаимодействия, элементы телесно-ориентированной терапии.

Программа ориентирована на активное усвоение детьми и родителями нового опыта и

его использование в реальных жизненных обстоятельствах, ведущее в дальнейшем к

самораскрытию их собственных потенциальных возможностей.

Количество занятий – 10, одно занятие – совместное. Продолжительность занятий – для

родителей – 60 минут, для детей – 30 минут. Оптимальное количество участников – 16–20

человек (8–10 семейных пар). Возможны варианты в количестве ведущих: два ведущих, при

условии ведения занятий с детьми и родителями одновременно; один ведущий, если занятия

с детьми и родителями разведены во времени.

Структура занятия.

Занятие состоит из нескольких частей: приветствие, разминка, основная часть, обратная

связь, ритуал прощания. Занятие с родителями тематически связано с предыдущим занятием

с детьми. Целью приветствия и разминки является сплочение группы и настрой на

дальнейшую работу. В основной части ведущий ведет группу к достижению цели,

обозначенной темой занятия. В заключительной части участники группы делятся своими

впечатлениями, прощаются.

Ожидаемые результаты.

1. Отработка новых способов и приемов поведения.

2. Преодоление родителями неадекватных личных установок, особенностей

поведения.

3. Отработка новых приемов и способов взаимодействия с ребенком.

4. Расширение сферы психологических знаний о развитии детей старшего

дошкольного и младшего школьного возраста.

5. Сформированная психологическая готовность детей к школе.

Литература:

1. Айзман Р.И. Подготовка ребенка к школе / Р.И. Айзман. М., 1991.

2. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М.: 2001.

3. Е. Арнаутова. Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих первоклассников.

– М.: Сфера. 2006.)

4. Архипова И. А. Подготовка ребенка к школе. – Екатеринбург, 2004

5. Безруких М.М. Ступеньки к школе: кн. Для педагогов и родителей. М.: Дрофа, 2001.

6. Бородич А.М. «Методика развития речи детей» М.1981г.

7. Воспитание положительного отношения к школе у детей подготовительной к школе

группы в рамках проекта "Скоро в школу" (из опыта работы Альметьевского ДОУ № 48

октябрь 2006 г.)

8. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. М.,

1991.

9. Гаврина С. Е. , Кутявина Н. Л. и др. Развиваем мышление. – М. , 2003.

10. Гаврина С. Е. , Кутявина Н. Л. и др. Развиваем внимание. – М. , 2003.

11. Головнева Л А. 365 проверочных заданий и упражнений для подготовки к школе / Л. А.

Головнева. СПб., 2000.

12. Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. – СПб. , 2004.

13. Дубровина И.В. Готовность ребенка к школе / И.В. Дубровина. М., 1995. 80 с.

14. Дубровинская Н.В. Психофизиология ребенка / Н.В. Дубровинская. М., 2000.

15. Кабанова М.Н. Готовимся к школе / М.Н. Кабанова. СПб., 2001.

16. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. – М. ,

1991.

17. Клюева Н.В. Учим детей общению / Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Ярославль, 1996.

18. Нефедова ЕА. Готовимся к школе / Е.А. Нефедова, О.В. Узорова. М., 1999.

19. Нижегородцева Н. В. , Шадриков В. Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к

школе. – М. , 2002.

20. Осипова АА. Диагностика и коррекция внимания / А.А. Осипова, Л.И. Малашинская. М.,

001.

21. Савенков А. И. Развитие логического мышления. – Ярославль, 2004.

22. Симановский А. Развитие пространственного мышления ребенка / А. Симановский. М.,

2000.

23. Свиридов Б.Г. Ваш ребенок готовится к школе. Ростов н/Д: Феникс, 2000.

24. Синицин Е. Игры и упражнения со словами / Е. Синицин. М., 2000.

25. Тарабыкина Т.И. Что необходимо знать к первому классу / Т.И. Тарабыкина, Е.И.

Соколова. :Ярославль, 2000.

26. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Екатеринбург, 2003.

27. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей / Л..Ф. Тихомирова.

Ярославль, 1995.

28. Узорова О. В. , Нефедова Е. А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. – М. ,

2003.

29. Шевердина Н. А. , Сушинскас Л. Л. Тестирование будущих первоклашек. – Ростов н/Д. ,

2004.

30. Широкова И.Б. Ваша любимая «проблема». Как помочь себе и ребенку. – СПб.: Речь,

2006.

Современная семья: отношение к наказаниям и представление о правах ребенка.

Расхождение поведенческого и когнитивного компонентов. Расхождение

юридической и культурной нормы

Соловьева Е.В., г. Москва,

ведущий научный сотрудник

ФГУ «ФИРО»

Мы исследовали установки сознания и поведения родителей в отношении

возможности применения различных форм наказаний к детям дошкольного возраста в семье

в относительно благополучном районе г. Москвы (Кузьминки) в дошкольном

образовательном учреждении – Центре развития ребенка, осуществляющем комплекс услуг

дополнительного образования, что позволяет выдвинуть предположение о том, что объектом

исследования стали в целом благополучные семьи, заинтересованные в воспитании и

образовании своих детей. Анкетирование проводилось на базе ДОУ № 183 ЮВОУ г.

Москвы. Общее количество опрошенных - 35 человек.

1. Установки сознания родителей

А. Юридическая грамотность - установки сознания

Вопрос: Считаете ли Вы, что были нарушены права ребенка – и если «да», то какие

именно - в следующих случаях:

а) воспитатель в качестве наказания посадил ребенка на стул «подумать о своем

поведении»: «да» – 2, четко «нет» – 2, остальные не отметили этот пункт как нарушающий

права ребенка.

Отметим, что этот вопрос был задан потому, что в России наказание через усаживание

на стул является одним из самых популярных среди воспитателей детских садов.

Комментарий: лишение свободы движения, которое относится к базовым физическим

потребностям ребенка, большинством родителей не воспринимается как нарушение его прав.

б) взрослый ударил ребенка: «да» – 30 ( 85, 7 %)

Комментарий. Большинство родителей считают, что ударить ребенка означает

нарушить его права. Вместе с тем, 74,3 % допускают шлепок по попе и 31% - использование

ремня как вида наказания в практике родительского поведения.

в) родители оставили ребенка одного на несколько часов, уходя из дома по делам: «да»

– 19 ( 54 %)

Комментарий. Только половина родителей рассматривают эту форму поведения как

нарушение прав ребенка. Вместе с тем, согласно статье 156 Уголовного Кодекса РФ

запирание ребенка одного на длительное время квалифицируется как неисполнение

родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Вопрос: «Конвенция о правах ребенка» имеет отношение (подчеркните):

к государству 24 (68, 6%)

ко мне 20 ( 57%)

к детскому саду 16 (45,7%)

Комментарий. В данном случае интересно, что только единичные родители считали,

что Конвенция имеет равное отношение ко всем участникам процесса воспитания ребенка!

Вопрос: "Как Вы относитесь к высказыванию Тараса Бульбы «Я тебя породил – я

тебя и убью?»

отрицательно – 22 (62, 9%)

иллюстрация жестоких семейных нравов; цитата – 2

надо было воспитывать – 2 ; в контексте произведения - положительно, вне его –

отрицательно; никак 3; хорошо, но я бы так не сделала ( !); устарело (!).

Комментарий. В данном случае удивительно само по себе наличие разных мнений!

Б. Психологическая грамотность - установки сознания

Вопрос: "Закончите, пожалуйста, следующие предложения так, как Вам сразу приходит

в голову:

−Я считаю, что ребенок имеет право…

на свое мнение – 11, принятие решения 2, уважение 2, озорство, самовыражение,

личную жизнь, на непосредственность, желания; на все, что не запрещено – 21 – проявления

собственной воли – (60%)

быть счастливым 6, любовь 2, требовать внимания, на лучшую жизнь, чем у нас – 10 –

эмоциональное благополучие ( 28, 5%)

зашиту своих интересов, безопасное мирное детство, на жизнь 3 – 5 – защита

( 14 %)

Комментарий. Данные опроса показали, что на уровне сознания родители склонны

уважать проявления воли и индивидуальности ребенка.

−Я считаю, что взрослый имеет право:

быть счастливым, жить по-человечески 2, личную жизнь, на «лево» (муж), на отдых 3 –

8 – эмоциональный комфорт взрослого (22,9%)

давать советы, собственное мнение 2, выбирать, на самостоятельные решения, свои

интересы, ошибаться, на все – проявления собственной воли взрослого – 7 (20%)

баловать ребенка в разумных пределах – 1 эмоциональное отношение к ребенку

оказать ребенку помощь – защита

сделать ребенку замечание – контроль

участвовать в совместной с ребенком деятельности – игре, труде, учебе, спорте –

совместность с ребенком

знать, как воспитывают ребенка в детском саду 2 контроль ситуации около ребенка

жить – 1 (!)

Комментарий. Интересно, что данный вопрос контекстуально связали с детьми только

17 % родителей!

−Как родитель, я имею право…

настаивать, если речь идет о здоровье; контролировать ребенка, определять методы его

воспитания 4, наказывать ребенка за дело 3, быть в курсе того, что с ребенком происходит;

требовать от ребенка уважения и послушания, на формирование личных качеств ребенка,

контролировать общение других лиц с моим ребенка, указывать на ошибки - контроль

ребенка – 15 ( 42,9 %)

на все, сомневаться, свое мнение – 3 собственная воля взрослого

заботиться о ребенке 2, вырастить ребенка, защитить свою семью 2 – 5 забота

любить своего ребенка – эмоциональное отношение взрослого

быть хорошим родителем – качества родителя

Комментарий. Ведущим правом родителя, согласно опросу, оказалось право

контролировать поведение, развитие, воспитание ребенка.

−Как родитель, я обязан:

дать ребенку хорошее образование 5, воспитание 11 – 16 (45, 7%)

учить избегать опасности, следить за здоровьем 2, заботиться о безопасности 4

душевном и физическом здоровье 2, обеспечить всем необходимым, защищать 2 – 12 –

безопасность и здоровье ( 34 %)

заботиться о ребенке – 6 (17%)

привить основы нравственности 4, готовить к общественно-полезному труду – 5 –

нравственный аспект

уважать мнение ребенка

быть терпеливым; быть хорошим родителем, быть здоровым - качества родителя

быть в курсе всех событий, происходящих в жизни моего ребенка - контроль ребенка

помогать учреждению, где находится ребенок

уделять время ребенку

дарить любовь, быть внимательным, добрым, ласковым, демократичным и в меру

требовательным – эмоциональное отношение

Комментарий. Ведущими обязанностями оказались забота о безопасности, физическом

развитии, воспитании и образовании ребенка.

Вопрос: "Унижение достоинства ребенка может привести к :

неуверенность в себе 2, моральная травма 3, тому, что он станет-таки «униженным и

оскорбленным», комплексу неполноценности 15, неудачам во взрослой жизни 2,

психологической травме, занижение самооценки 2, подавление личности 3, трагедии –

психологический ущерб – 30 ( 85,7%)

будет озлобленным 6 , замкнутость, трусость или садизм – негативные черты

характера – 7 (20%)

нервным срывам 2 – ущерб здоровью

неуважение унижающего, потере доверия 2 – нарушение коммуникации со взрослым

Комментарий. Основным ущербом, который наносит ребенку унижение его

достоинства большинство родителей видят в психологической травме. Таким образом,

родители демонстрируют информированность о том, какими последствиями чревато для

ребенка унижение его достоинства.

Как мы видим, эта информированность не приводит к отказу родителей от идеологии

насильственных методов воспитания детей.

2. Собственный опыт родителей

Вопрос: "Какие наказания применяли по отношению к Вам родители в детстве?"

лишить удовольствий 28 - 80 % родителей лишались удовольствий

поставить в угол 23 - 65, 7 % родителей в детстве сами стояли в углу

высечь ремнем 13, шлепок по попе 22 - 63 % родителей в детстве сами подвергались

телесным наказаниям

не разговаривать 16 - с 45, 7 % родителей в детстве не разговаривали в качестве

наказания

другие: разговор в очень строгом тоне; не пустить гулять 2; ограничение в общении,

унижающие слова.

Комментарий. Более половины родителей в детстве сами подвергались наказаниям,

унижающим достоинство.

Только 10% родителей решительно ответили, что исключают для себя все виды

наказаний, связанные с насилием над ребенком.

Очевидно, что ценности уважения к человеческой личности в российском обществе в

настоящее время находятся еще в стадии становления.

3. Установки поведения родителей

Вопрос: "Какие наказания Вы считаете возможным применять?"

лишить удовольствий 28; лишить ТВ 3, отказ от вкусностей 2 - 94 % родителей

используют лишение удовольствий в качестве наказания

шлепок по попе 26 ( 74, 3%) шлепают детей (несколько большее количество, чем

сами подвергались в детстве таким наказаниям!)

поставить в угол 21 - 60 % родителей ставят детей в угол (несколько меньшее

количество, нежели те, кто сам подвергался такому наказанию)

крик 4, строго поговорить 8 - 12. 34%

ремень 11 - 31% родителей наказывают детей ремнем

подзатыльник 3

оставить одного в комнате 2

разъяснить, почему он «не прав» 3

не разговаривать 5

Комментарий. В целом родители склонны вести более жесткую воспитательную

политику, чем это делали в детстве по отношению к ним самим.

4. Причины нарушений прав ребенка

А. Самоанализ родителей

Вопрос: "Наказания происходят потому, что…:

− ребенок не слушается 14, ребенок капризничает необоснованно, ребенок нарушает

нормы поведения 2, упрямство 4, делает назло, осознанно поступает неправильно 2,

несколько раз игнорирует замечание – 26 (74%) - описание поведения ребенка

− я не терпелива, нервы у взрослых не выдерживают 4, кончаются аргументы и терпение

6, взрослые пытаются выместить свою беспомощность на ребенке 2, хочется, чтобы тебя

слушались – указание на качества и состояние взрослого – 14 (40%)

− нет возможности избежать наказания 2 , у родителей нет терпения или времени

объяснить ребенку, что можно делать, а что нельзя; нет понимания; родители по-другому не

могут повлиять на ребенка - не видят другого способа воздействия на ребенка - 5 (14%)

− ребенок перевозбужден 2 - описание состояния ребенка

Комментарий. Большинство родителей на вопрос о причинах наказания отвечают

описанием ситуаций, в которых это наказание чаще всего происходит. Очевидно, что именно

в этих ситуациях родители не знают иных способов справиться с нежелательным

поведением ребенка, кроме унижающих его. При этом около одной трети родителей

склонны видеть причину не в ребенке, а в педагогической беспомощности взрослых.

Вопрос: "Укажите типичные ситуации, в которых Вам приходится прибегать к

наказаниям ребенка:

делает назло 7; «не хочу - и все», ломает вещи назло, упрямство 3; 5 лет – 6; знает, что

делает плохо и все равно делает это 2 – всего 17

стукнул брата, сознательно обижает сестру 2, собаку 6, плохие слова 4, обижает других

– 14

не слушается 7, не слышит с 5 раза; не слушается с 3 раза 6 – всего 13

грубит 10

долго убирает постель, игрушки 2

пытается обмануть 3

когда я сам взвинчен 2

немотивированный каприз 3

когда ребенок 3,5 лет мешает научной работе дома;

отказывается от еды 2

устраивает истерику 2

лентяйничает

берет пальцы в рот, бегает босиком, бегает (1,5 года) на дорогу

Эти данные позволяют нам выделить те классы ситуаций, в которых взрослые

чувствуют свою беспомощность и организовать работу с родителями в направлении

повышения их родительской компетентности.

Мы исследовали с помощью анкеты также оценку родителями своей

компетентности. Родители чувствуют себя:

вполне уверенно, почти все получается так, как мы хотим 17 – 48, 5 %

"ребенок у нас хороший, но мы все равно чувствуем себя неуверенно – вдруг мы что-то

делаем не так, как надо" 9 – 25,7 %

все время знакомимся с рекомендациями по воспитанию детей 9 – 25, 7 %

не уверены, что действуем правильно 7 – 20 %

многое делаем неправильно, но не знаем, как изменить ситуацию 3 – 8,6 %

все будет в порядке, мы выросли – и они вырастут 1

Комментарий. Уверенных – 50 %, неуверенных 50 %.

Таким образом, не все родители, которые реально прибегают в психотравмирующим

способам воспитания, ощущают себя некомпетентными, хотя на уровне сознания понимают,

что такие методы воздействия могут "испортить ребенку жизнь"!

Мы также хотели узнать, кого родители считают более ответственными за воспитание

ребенка - себя или дошкольное образовательное учреждение. Другими словами, нам было

важно, происходит ли делегирование ответственности за воспитание ребенка при

помещении его в детский сад.

Вопрос: "Мы согласны с утверждениями (подчеркните):

педагоги и психологи могут помочь только советом – действовать все равно должны в

первую очередь мы, родители 28 – 80 %

родители и сотрудники учреждений образования в равной степени отвечают за

воспитание детей 8 – 30 %

хотели бы, чтобы заботу о перевоспитании нашего ребенка взяли на себя педагоги –

ведь это их профессия – 0

Комментарий. Данная выборка продемонстрировала, что родители не склонны

делегировать ответственность за воспитание своих детей. Вместе с тем, 30 % считают, что

эта ответственность должна быть разделена с педагогами.

Для определения наиболее релевантных каналов воздействия на родителей мы

включили в анкету вопросы об отношении родителей к источникам информации.

Вопрос: "Пожалуйста, пронумеруйте перечисленные источники информации и

советов по воспитанию ребенка в соответствии с тем, в какой степени Вы им доверяете.

Пусть на первом месте стоит самый важный для Вас источник информации, а на

последнем тот, которому Вы менее всего доверяете".

Результаты ранжирования оказались следующими:

1. своя интуиция (!)

2. педагогическая и психологическая литература

3. воспитатель детского сада; журналы по вопросам воспитания и образования

4. психолог детского сада

5. то, как воспитывали Вас Ваши родители

Малым доверием пользуются: психологические консультации, советы родителей,

советы друзей, советы соседей, телевидение, радио.

Вопрос: "Закончите предложение: ОТ детского сада мы хотели бы получить…."

( ранжирование)

1. максимально полную информацию о ребенке

2. педагогические советы по общению с ним; психологическую индивидуальную

консультацию

3. рекомендации, как и чем лучше заниматься с ребенком дома

4. рекомендации, какую литературу о воспитании ребенка этого возраста лучше

прочитать

5. общаться больше с родителями других детей

Комментарий. Опрос показал, что литература и советы педагогов представляют для

родителей достаточную значимость, чтобы опереться на них в работе. С другой стороны,

меньшим доверием пользуются психологи и иные средства информации, на которые мы

первоначально планировали опираться.

Родители готовы воспользоваться советами педагогов.

68 % родителей считают, что Конвенция о правах ребенка имеет отношение к

государству, чуть более половины – 57% относят этот документ и к себе и менее половины –

45, 7 % – к детскому саду. Только единичные родители понимают, что данный документ

имеет равное отношение ко всем участникам процесса воспитания ребенка!

Таким образом, исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Лишение свободы движения, которое относится к базовым физическим потребностям

ребенка, большинством родителей (92%) не воспринимается как нарушение его прав.

Только половина родителей – 54 % – считают, что оставляя ребенка одного на

несколько часов, уходя из дома по делам они нарушают тем самым права ребенка. Вместе с

тем, согласно статье 156 Уголовного Кодекса РФ запирание ребенка одного на длительное

время квалифицируется как неисполнение родителями обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего.

85, 7 % родителей справедливо считают, что ударить ребенка означает нарушить его

права. Вместе с тем, 74,3 % допускают шлепок по попе и 31% - использование ремня как

вида наказания в практике собственного родительского поведения.

2. Исследование психологической грамотности родителей показало, что 85,7%

родителей понимают, что унижение достоинства ребенка может привести к серьезному

психологическому ущербу – а именно, указывались такие ожидаемые последствия, как

неуверенность в себе, формирование комплекса неполноценности, неудачи во взрослой

жизни, занижение самооценки, подавление личности; 20 % ожидают, что ребенок вырастет

озлобленным, в нем проявятся замкнутость, трусость или садизм; некоторые указывают, что

такое обращение приведет к нарушению взаимоотношений ребенка со взрослыми –

«неуважению унижающего», потере доверия. Таким образом, основной ущерб, который

наносит ребенку унижение его достоинства большинство родителей справедливо видят в

психологической травме. Родители демонстрируют информированность о том, какими

последствиями чревато для ребенка унижение его достоинства. Вместе с тем, было

установлено, что 51 % родителей полностью поддерживают применение телесных наказаний

и 30 % из оставшихся считают их допустимыми в отдельных случаях.

Только 10 % родителей твердо и уверенно заявили о том, что считают телесные и иные,

унижающие ребенка наказания неприемлемыми ни при каких обстоятельствах. Они

продемонстрировали ориентацию на ведение разъяснительной работы с детьми на основе

взаимного уважения.

3. Мы предложили родителям самим проанализировать, что вынуждает их использовать

жесткие меры воспитательного воздействия на детей. 74 % опрошенных указали конкретные

ситуации и поведение ребенка, на которое они не могут воздействовать по-другому. 40 % в

качестве причины указали качества или состояние взрослого. 14 % прямо указали отсутствие

других способов воздействия на ребенка. Таким образом. большинство родителей на вопрос

о причинах наказания отвечают описанием ситуаций, в которых это наказание чаще всего

происходит. Очевидно, что именно в этих ситуациях родители не знают иных способов

справиться с нежелательным поведением ребенка, кроме унижающих его. При этом

около одной трети родителей склонны видеть причину не в ребенке, а в педагогической

беспомощности взрослых. При этом они называют типичные ситуации, в которых им

приходится прибегать к телесным наказаниям.

Таким образом, даже в обычной, нормальной российской семье, в которой ни один

из родителей не является носителем патологических акцентуаций и социальная

ситуация жизни не является критической, нарушение прав маленьких детей, унижение

их достоинства - распространенное явление. Типичной ситуацией, в которой возникают

эти нарушения - некомпетентные воспитательные воздействия на детей.

Причина выбора именно этих методов кроется в :

−аналогичном собственном детском опыте родителей - на который мы не можем

повлиять, но можем организовать работу по переосмыслению его;

−отсутствии альтернативных моделей поведения в репертуаре воспитательных

воздействий, доступных данному родителю;

−отсутствии рефлексии собственного поведения как психотравмирующего и

нарушающего права ребенка.

Специфика чувства вины в контексте родительского отношения

Солодкова Я.А., г. Нижний Новгород,

НГПУ

Прежде чем приступить к анализу специфики чувства вины в контексте родительского

отношения, мы считаем необходимым в краткой форме определить саму сущность феномена

чувства вины.

В своей работе «Психология эмоций» К.Э. Изард пишет:…«Вина возникает при

неправильном действии. Поведение, которое вызывает вину, нарушает моральный,

этический или религиозный кодексы. Обычно люди чувствуют вину, когда осознают, что

нарушили правило или переступили границы своих собственных убеждений. Они могут

чувствовать вину за отказ от принятия на себя ответственности» (К.Э. Изард, 1999, стр.372).

Исходя из этого, можно дать такое определение: вина это эмоция, возникающая в

результате нарушения собственных правил, убеждений, за выполнение которых человек

принял на себя ответственность.

Как в зарубежной (Р. Мэй, Дж. Келли, Л. Фестингер, З. Фрейд, К. Хорни и др.), так и

отечественной (Г.А. Брандт, А.М. Лобок, С.Р. Пантилеев, А.П. Растигеев, Г.Х. Шингаров,

В.Г. Щур и др.) психологии существует немало точек зрения на проблему чувства вины.

Вместе с тем наиболее интегральная позиция отражена в концепции К. Муздыбаева,

согласно которой вина рассматривается, как способ проявления самооценки, т.е. такого

рефлексивного отношения человека к себе, когда его Я выступает одновременно в виде

субъекта и объекта самоанализа, и тесно связана с социальной ответственностью. В свою

очередь автор определяет социальную ответственность, как склонность личности

придерживаться в своем поведении общепринятых в данном обществе социальных норм,

исполнять ролевые обязанности и ее готовность дать отчет в своих действиях (К. Муздыбаев,

1993).

Одной из сфер проявления ответственности, и, соответственно, возможного

возникновения чувства вины, является область семейных отношений, предполагающая

ответственность за семью в целом – за ее настоящее, прошлое, будущее, деятельность и

поведение членов семьи, перед собой и семьей, перед ближайшим социальным окружением

и той частью общества, к которой принадлежит семья, и, в частности, ответственность

родителей за воспитание и развитие детей (В.Н. Дружинин, 2000).

Исходя из вышесказанного, рождение ребенка, принятие родительской роли – это

возложение родителями на себя ответственности за судьбу ребенка и перед безличной

природой (своей совестью), и перед социумом, что свидетельствует о том, что родительская

ответственность, как явление, по своей природе дуальна. В ее структуре, как и в остальных

компонентах родительства, выделяют единство трех составляющих. Когнитивная

составляющая включает представления об ответственном и безответственном поведении

родителя, о распределении ответственности между супругами в других семьях и в своей

семье. Эмоциональная составляющая распространяется на отношения к распределению

ответственности в семье, эмоциональные переживания, связанные с этим, и оценку себя как

родителя с точки зрения ответственности. И, наконец, поведенческая составляющая касается

контроля своего поведения и происходящих событий, характеризуется занимаемой ролью в

семье (Р.В. Овчарова, 2003).

Вместе с тем, по мнению ряда авторов (О.А. Гаврилица, Е.А.Здравомыслова, И.С. Кон,

Р.В. Овчарова, А.А.Темкина и др.), мужчины и женщины в понятие ответственности

вкладывают разное содержание, в некоторой степени обусловленное различной гендерной

социализацией. Так, наиболее распространенным и доминирующим гендерным контрактом в

российском обществе является «контракт работающей матери», в соответствии с которым

женщине предписывается работать и быть матерью, при этом совмещение нескольких

социальных ролей способствует возникновению у женщины внутриличностного конфликта