Захаров Н.М., Кулик Н. А Сборник задач по теоретической механике для контрольных и расчетно-графических работ

Подождите немного. Документ загружается.

121

Определенный интеграл

0

t

t

Vdt

⋅

∫

можно вычислить (в соответствии с

его геометрическим смыслом) с помощью графика изменения скорости.

Имеем (за промежуток времени от 0 до 2 с, рис П.6, б):

2

12

0

1

( ) 20 20 м,

2

Vdt t t⋅= − ⋅ =

∫

а за промежуток времени от 6 до 12 с:

12

6

1

(12 6) ( 10) 30 м

2

Vdt⋅= −⋅− =−

∫

и т. д.

С учетом этого находим значение дуговых координат в интересую-

щие моменты времени. Результаты вычислений заносим в таблицу,

а на рисунке траектории указываем положение точки в эти моменты

(точка

М

0

, М

1

, М

2

и т. д.)

В отличие от дуговой координаты точки путь, пройденный ею за лю-

бой промежуток времени, не может быть отрицательным и складывается

из модулей приращений дуговых координат за эти промежутки:

01

...

n

s

sS S=+∆++∆.

Результаты и этих вычислений заносим в таблицу.

Дуговая координата точки и пройденный путь

Моменты времени t, с 0 2 5 6 10 12

Дуговая координата точки в момент времени t, м 25 45 105 115 95 85

Путь, пройденный точкой к моменту t, м 0 20 80 90 110 120

Из таблицы и рисунка, на котором указаны последовательные поло-

жения точки на траектории в различные моменты времени, следует:

1) точка двигалась в положительном направлении из положения

М

0

в положение

М

3

, пройдя путь 90 м;

2) в момент времени 6 с произошла мгновенная остановка точки и

она начала двигаться в обратном направлении: дуговая координата начала

уменьшаться, а пройденный путь, естественно, продолжал увеличиваться;

3) в момент времени 12 с точка попала в положение

М

5

на расстоя-

нии 85 м от точки

О, отсчитываемом вдоль траектории. Здесь произошла

ее остановка.

За весь промежуток времени от

t

0

с до t

5

= 12 с точка прошла путь 120 м.

122

2. Касательное ускорение. Характер движения точки

Из графика движения точки видно, что величина скорости точки изменя-

ется. Изменение величины скорости описывается ее касательным ускорением

dV

a

dt

τ

= .

Поскольку график изменения скорости состоит из прямолинейных

кусочков, то

a

τ

можно определить на каждом интервале плавного измене-

ния скорости по формуле:

V

a

t

τ

∆

=

∆

.

Так, на промежутке времени от t

0

= 0 с до t

1

= 2 с имеем:

10

() ( ) 20 0 20VVt Vt∆= − = −= м/с;

10

2tt t

∆

=−= с.

Поэтому здесь

20

10

2

a

τ

== м/с

2

.

На промежутке времени от

t

1

= 2 с до t

2

= 5 с: 0V

∆

= и, следователь-

но, 0

a

τ

= . А на промежутке от t

2

= 5 с до t

3

= 6 с:

32

() () 0 20 20VVt Vt

∆

=−=−=−

м/с и 1t

∆

= с.

Тогда

20a

τ

=−

м/с

2

и т. д.

Полностью график изменения касательного ускорения точки показан

на рис. 6, г. После анализа вышеуказанного рисунка, а также исходного

графика изменения скорости, можно сделать следующие выводы:

1)

в промежуток времени от t

0

= 0 с до t

1

= 2 с точка движется ускорен-

но (знаки

V и a

τ

– одинаковые). Причем 0V > и, следовательно, движение

происходит в положительном направлении (в сторону возрастания дуговой

координаты). Наконец, т. к. const

a

τ

=

, то движение точки равноускоренное;

2)

на промежутке времени от t

1

= 2 с до t

2

= 5 с V = const (равномер-

ное движение). Так как 0

V > , то движение точки происходит в положи-

тельном направлении;

3)

от t

2

= 5 с до t

3

= 6 с точка движется равнозамедленно, но все еще

в положительном направлении;

4)

на промежутке времени от t

3

= 6 с до t

4

= 10 с точка движется

равноускоренно назад (<0

V и <0a

τ

; consta

τ

=

).

123

5) на последнем промежутке времени от t

4

= 10 с до t

5

= 12 с точка

движется равнозамедленно, в отрицательном направлении (<0

V и

0a

τ

>

;

consta

τ

=

)

3. Нормальное и полное ускорение точки

В различные моменты времени точка движется по прямо- и криволи-

нейным участкам траектории. На прямолинейных участках полное ускоре-

ние точки равно ее касательному ускорению, а на криволинейных точка

имеет еще и нормальное ускорение. Его величина определяется по формуле:

2

n

V

a =

ρ

,

где V – скорость точки в интересующий момент времени (находится по

рис. 6, б или 6, г);

ρ – радиус кривизны траектории в том месте, где находится в этот

момент движущаяся точка (см. п. 1 и таблицу изменение дуговых коорди-

нат и пройденные пути).

Например, при

t

1

= 1 с: точка проходит положение М

1

на криволи-

нейном участке траектории радиусом

ρ = R

2

= 20/π = 6,37 м со скоростью

V

1

= 5 м/с. Поэтому

22

1

1

1

5

4

6,37

n

V

a

=

==

ρ

м/с

2

.

Это ускорение направлено к центру кривизны данного участка тра-

ектории, т. е. к точке

О

2

(рис. 6, в).

Полное ускорение точки в этот момент равно:

22 22

111

10 4 10,88

n

aaa

τ

=+= += м/с

2

.

Непосредственно перед моментом времени t

2

= 2 с точка еще нахо-

дится на том же криволинейном участке траектории и поэтому в этот мо-

мент она имеет касательное ускорение (рис. 6, в), равное 10 м/с

2

и нор-

мальное ускорение

а

n

= 20

2

/6,37 = 62,8 м/с

2

. А полное ускорение

2

2

10 62,8 63,6a =+= м/с

2

.

Сразу после момента времени t

2

= 2 c исчезает и касательное, и нор-

мальное ускорение точки.

Подобный анализ можно провести и для других моментов времени.

124

Методические указания к решению задач К-3 и К-4

Данные задачи – на исследование и преобразование простейших

движений твердого тела (поступательных и вращательных вокруг непод-

вижных осей). Для их решения необходимо знание следующих вопросов:

− угловая скорость тела и его изображение на рисунках в виде вектора;

− линейные скорости точек тела, движущегося поступательно, и

тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; их свойства, картины рас-

пределения;

− механические передачи: назначение; классификация – простые,

сложные; виды – ременные, зубчатые, цепные и т. п.; физические и кине-

матические условия нормальной работы любой механической передачи;

− понятие о передаточном отношении и его вычислении в случае

простых и сложных передач.

Приступая к решению задач необходимо проанализировать какие

простые передачи входят в состав заданной сложной, установить как они

связаны между собой – последовательно или параллельно (т. е. как проис-

ходит передача движений: то ли от одного вала к другому, от

него к треть-

ему и т. д., или от одного вала – сразу и ко второму, и к третьему); выде-

лить точки, через которые осуществляется передача движений от одного

тела к другому. Лишь после такого последовательного анализа можно при-

ступать к формальным вычислениям, чтобы последовательно ответить на

поставленные вопросы.

В задаче

К-3 предварительно, независимо от исходных данных таб-

лицы, необходимо по схеме установить картину движения механизма в по-

ложительном направлении, т. е. в каком направлении должны вращаться

колеса, шкивы, звездочки вокруг своих неподвижных осей, в каком на-

правлении (влево, вправо, вверх, вниз) при этом должна двигаться зубча-

тая рейка или груз, и

показать эти направления на рисунке кинематической

схемы. Исходным условием является заданное на рисунке кинематической

схемы направление движения точки

М в положительную сторону.

Если при последующих вычислениях окажется, что угловая скорость

указанного тела или линейная скорость заданной точки окажутся отрица-

тельными, то это будет означать, что движение всего механизма происхо-

дит в обратном направлении. Чтобы в дальнейших вычислениях не иметь

дело с отрицательными числами, следует тотчас приступать к выполнению

рисунка

с истинной картиной его движения, а во всех последующих вы-

числениях игнорировать отрицательные знаки угловых и линейных скоро-

стей и ускорений.

125

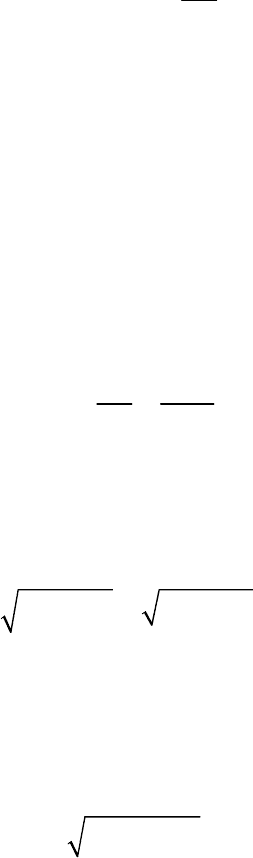

Пример 5

Вычислить модули и указать направление кинематических параметров,

характеризующих движение тел и точек системы в момент времени

t

1

= 2 c,

если дано уравнение вращения тела 2.

ϕ

2

= 40 e

-t

– t

2

(рад).

При вычислениях принять:

− количество зубьев колес зубчатой передачи z

2

= 20, z

3

= 40;

− диаметры шкивов ременной передачи d

3

= 20 см, D

4

= 60 см;

− диаметр барабана d

4

= 20 см;

− удаление точки К от оси вращения тела 4 h

k

= 20 см.

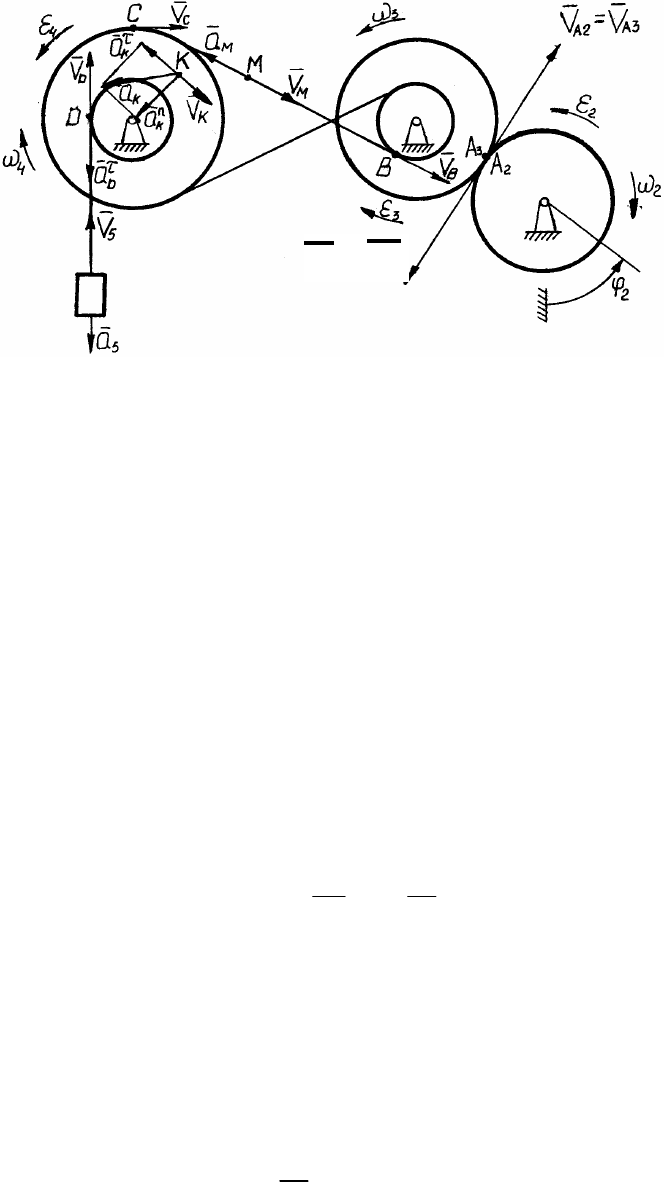

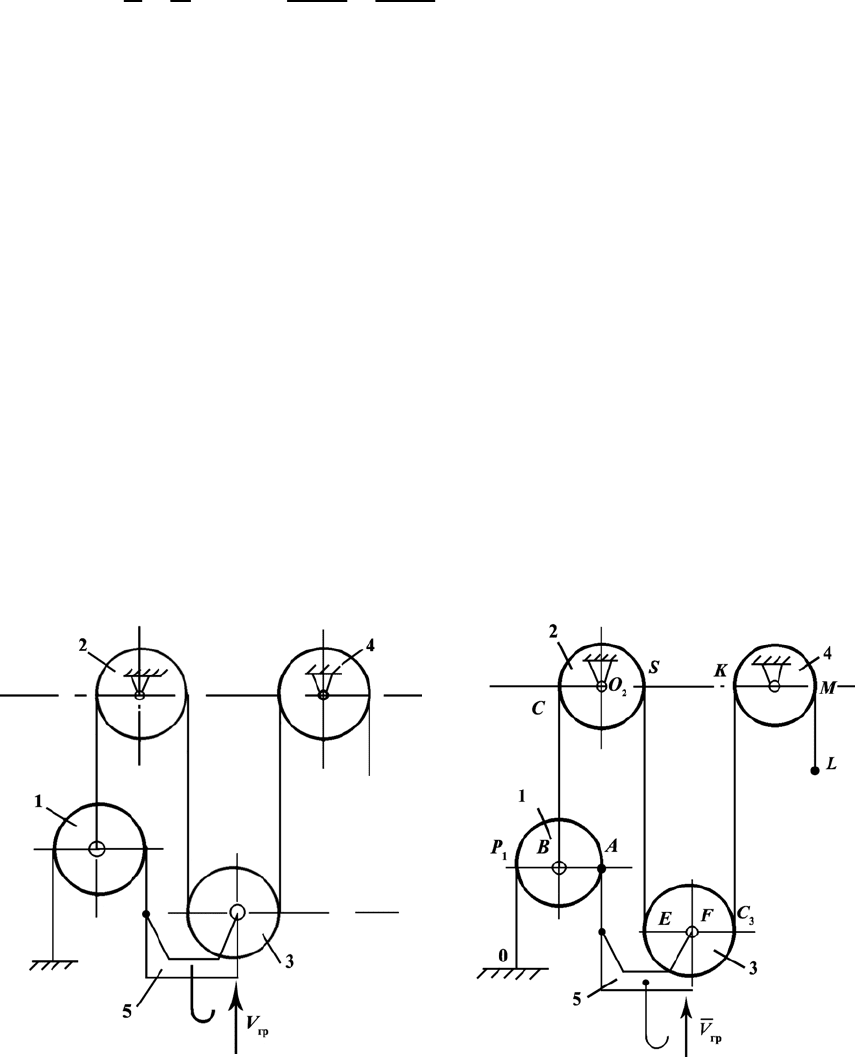

Рис. П.7

Решение

Выполняем черновой рисунок (здесь он не приводится), показываю-

щий картину движения механизма. Картину движения механизма в положи-

тельном направлений т. е. колесо 2 вращается против хода часовой стрелки

(в сторону увеличения угла

ϕ

2

, показанного на одном рисунке). И последо-

вательно переходит от тела 2 к телу 3, а от него к телу 4 получаем, что коле-

со 4 вращается тоже против хода часовой стрелки и груз 5 опускается вниз.

Это – картина движения механизма в положительном направлении.

По заданному уравнению вращения тела 2 находим его дуговую ко-

ординату

ϕ

2

(t

1

), угловую скорость ω

2

(t

1

) и угловое ускорение ε

2

(t

1

) в мо-

мент времени

t

1

:

2

21 2

() () 40 e 2

t

d

ttt

dt

•

−

ϕ

ω= =ϕ=− −рад/с;

2

22

2

2

2

() () 40 e 2

t

dd

tt

dt

dt

••

−

ωϕ

ε

== =ϕ=+ −рад/с

2

.

126

При t

1

= 2 c: ϕ

2

(t

1

) = 1,41 рад; ω

2

(t

1

) = – 9,41 рад/с; ε

2

(t

1

) = 3,41 рад/с

2

.

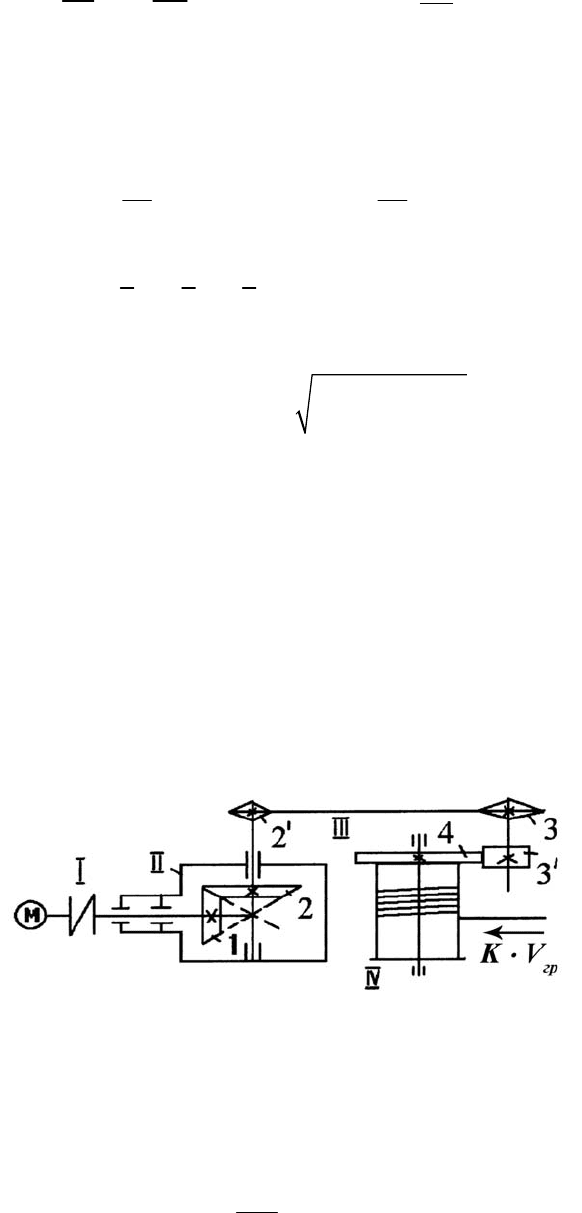

Выполняем новый рисунок (рис. 8) схемы механической передачи,

показав на нем истинные направления ω

2

= 9,41 рад/с (по часовой стрелки),

ε

2

= 3,41 рад/с

2

(против часовой стрелки) и координату ϕ

2

= 1,41 рад.

Рис. П.8

Для нормальной работы механических передач необходимо, чтобы

не происходило проскальзывание тел, входящих в контакт друг с другом,

а продольные деформации ремня (цепи) были пренебрежимо малы.

Эти требования приводят к кинематическим условиям: линейные скорости

точек тел, через которые осуществляется их контакт, должны быть равны

по величине и одинаковы по направлению, и, кроме

этого, все точки ремня

(цепи) должны иметь одинаковые по величине линейные скорости.

С учетом этих условий определяем угловые скорости тел системы в

момент времени t

1

= 2 с, выражая линейные скорости точек контакта через

геометрические параметры и угловые скорости соответствующих тел.

V

А3

= V

А2

, т. е. ω

3

R

3

= ω

2

R

2

.

Следовательно,

22

32 2

33

R

z

R

z

ω=ω =ω .

Здесь отношение радиусов заменено отношением чисел зубьев, коли-

чество которых на каждом колесе пропорционально его радиусу (диаметру).

Из равенства линейных скоростей точек А

2

и А

3

(А

2

∋ 2, А

3

∋ 3) следу-

ет равенство касательных ускорений этих точек, поскольку а

τ

= dV/dt.

А т. к. ε = dω/dt, то

2

32

3

1, 71

z

z

ε=ε = рад/с

2

.

а

τ2

= а

τ3

127

Аналогично находим V

В

= V

М

= V

С

, т. е. ω

3

r

3

= ω

4

R

4

. Откуда

33

43 3

44

1, 57

rd

RD

ω=ω =ω =

рад/с;

3

43

4

0,57

d

D

ε=ε =

рад/с

2

.

Истинные направления ω

4

и ε

4

, вектора V

В

, V

М

, V

С

показываем на ри-

сунке (рис. П.8).

Далее, V

5

= V

D

, а

5

= а

D

′

. Следовательно,

4

54

15,7

2

d

V =ω =

см/с;

4

54

5, 7

2

d

a =ε =

см/с

2

.

Определяем скорость и ускорение точки К в момент времени t

1

= 2 с:

4

31,4

KK

Vh=ω =

см/с;

n

K

KK

aaa

τ

=+, где

2

4

49,3

n

KK

ah=ω =

см/с

2

, направле-

но к оси вращения тела 4.

4

11,4

KK

ah

τ

=ε =

см/с

2

;

()()

22

50,6

n

KK K

aa a

τ

=+=

см/с

2

.

Показываем на рисунке направления скорости и ускорений точки К.

Так как вращение колеса 2 в данный момент времени происходит за-

медленно (ω

2

(t

1

) и ε

2

(t

1

) имеют разные знаки и направления), то весь меха-

низм движется замедленно. Линейные скорости и касательные ускорения

всех точек механизма направлены противоположно друг другу.

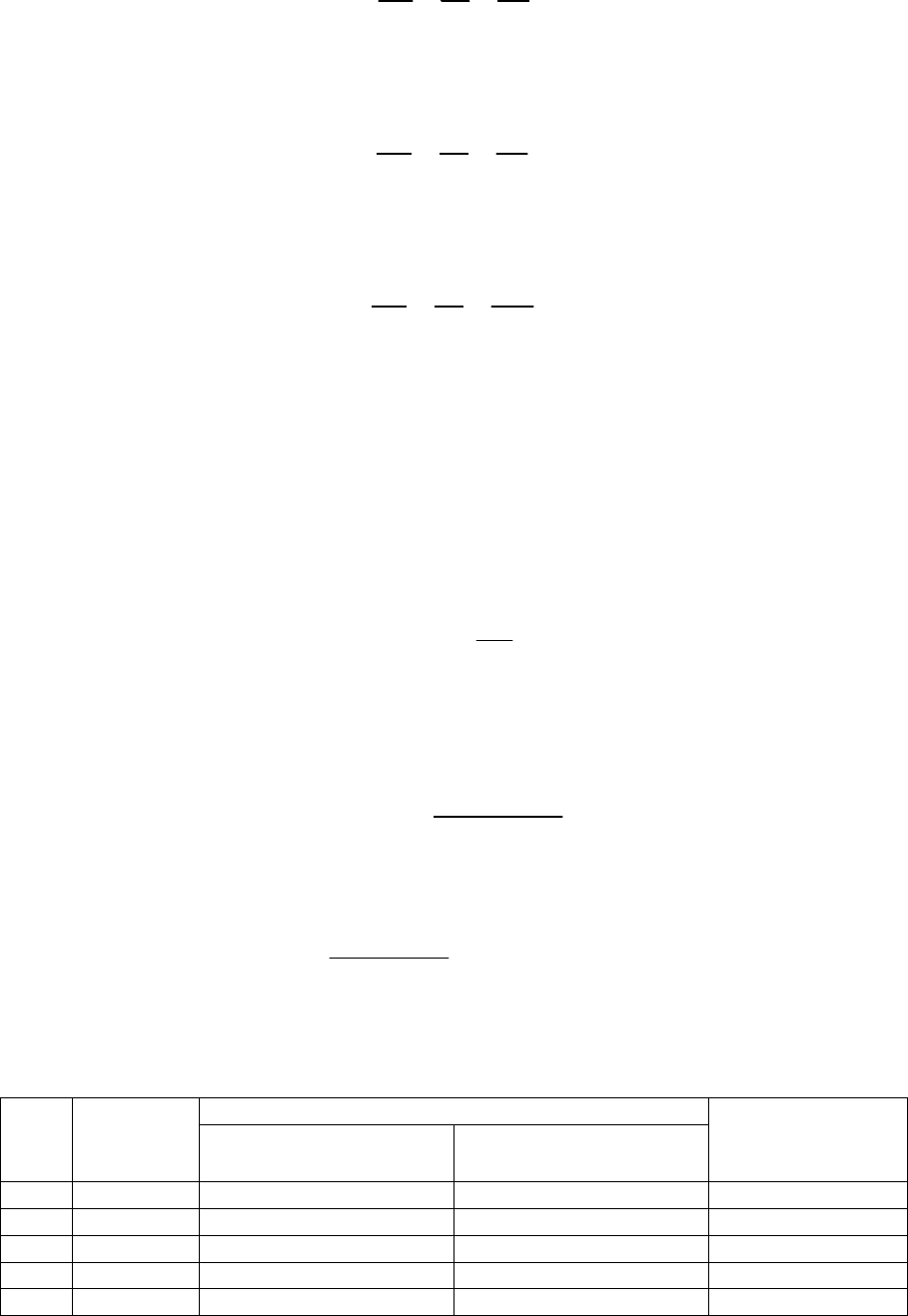

Пример 6

Дано: z

1

= 25; z

2

= 40; z

2

′ = 20; z

3

= 50; z

3

′ = 40; z

4

= 180. Скорость

набегания троса на барабан

0,5 м/с

гр

VKV

=

⋅=

.

Рис. П.9

Решение

1. Определяем передаточное отношение привода. Так как его эле-

менты соединены последовательно, то

дв

прив 12 23 34

4

UUUU

ω

=

=⋅⋅

ω

,

где ω

дв

ω

4

– угловые скорости двигателя и барабана;

128

12

12

21

40

1, 6

25

z

U

z

ω

====

ω

,

12

U – передаточное отношение конической зубчатой передачи;

3

2

23

32

50

2,5

20

z

U

z

ω

====

′

ω

,

23

U – передаточное отношение цепной передачи;

3

4

34

43

180

4,5

40

z

U

z

ω

=== =

′

ω

,

34

U – передаточное отношение открытой зубчатой передачи 3

′

– 4.

Следовательно, U

пр

= 1,6⋅2,5⋅4,5 = 18,0.

2. Произведем подбор диаметра барабана D

б

и частоты вращения ва-

ла двигателя n

дв

.

Трос набегает на барабан со скоростью V. Учитывая, что при отсут-

ствии проскальзывания троса относительно барабана эта скорость равна

б

4

,

2

D

V =ω ⋅

а также что ω

б

= ω

дв

/U

пр

, получаем, что требуемая скорость будет обеспе-

чена, если

n

дв

⋅D

б

=

60 UV

ΠΡ

⋅

⋅

π

В рассматриваемом примере:

n

дв

⋅D

б

=

60 18 0.5

429,7

⋅

⋅

=

π

(м⋅об/мин).

(n

дв

– в об/мин, D

б

– в м).

Дальнейшие расчеты удобно свести в таблицу.

Диаметр барабана D, мм

№ п/п n, об/мин

Требуемый Принимаемый

Расхождение V, %

1 2850 150,78 150 0,517

2 1425 301,56 300 0,517

3 950 452,33 500 10,6

4 720 596,59 600 0,517

5 580 740,89 800 7,98

129

Из таблицы видно, что варианты 1, 2 и 4 обеспечивают наибольшую

точность. Но от варианта с n

дв

= 2850 об/мин и D

б

= 150 мм следует отка-

заться: при маленьком диаметре потребуется слишком большая длина ба-

рабана, чтобы обеспечить необходимый объем для приема троса. А много-

слойная навивка троса неизбежно приведет к увеличению скорости набе-

гания троса на барабан и, в конечном счете, – к перегрузке привода. Слиш-

ком большой диаметр барабана и низкоскоростной привод (

вариант 4)

приведут к неоправданному увеличению нагрузок.

Принимаем n

дв

= 1425 об/мин и D

б

= 300 мм

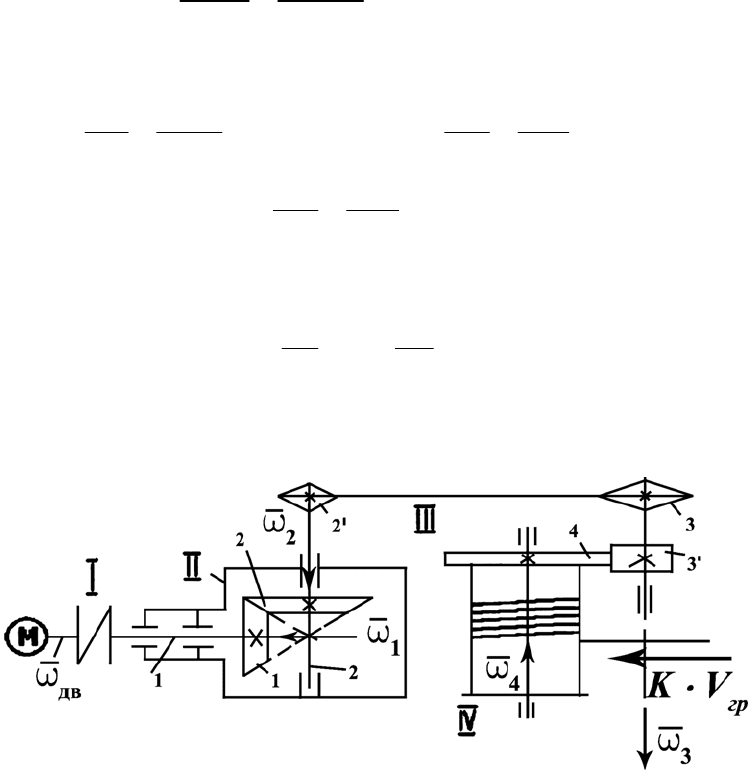

3. Определяем угловые скорости валов привода:

дв

дв

1425

149,2 рад/с;

30 30

nπ⋅

π⋅

ω= = =

1 дв

ω

=ω

(муфта не изменяет скорость вращения соединяемых валов).

1

2

12

149,2

93,3 рад/с;

1, 6U

ω

ω= = =

2

3

23

93,3

37,3 рад/с;

2,5U

ω

ω= = =

3

4

34

37,3

8,3 рад/с.

4,5U

ω

ω= = =

Это – угловая скорость барабана. Скорость навивки троса:

б

4

0,3

8,3 1, 24 м/с.

22

D

V =ω ⋅ = ⋅ =

4. Направление угловых скоростей показываем на рисунке в виде

векторов (рис. П.10).

Рис. П.10

Методические указания к решению задач К-5 и К-6

Задачи К-5 и К-6 относятся к теме «Кинематика плоскопараллельного

движения твердого тела». Для их решения необходимо изучить вопросы:

−

мгновенный центр скоростей тела (МЦС);

130

− способы нахождения положения МЦС тела в зависимости от

имеющейся информации о движении тела и его точек;

−

способы определения скоростей точек тела и его угловой скоро-

сти с использованием МЦС.

Особое внимание следует обратить на зависимость скоростей точек

тела от взаимного положения этих точек и МЦС тела. Для упрощения вы-

числений может оказаться полезным известное свойство пропорций.

Если

ac

n

bd

==, то

.

ac ac

n

bd bd

+−

=

=

+−

Кратность полиспаста может быть вычислена кинематическим спо-

собом, как отношение скорости свободного конца троса к скорости подъе-

ма груза. При этом считается (дополнительно к условию задачи), что трос

не проскальзывает относительно блоков и является идеально гибким и не-

растяжим. С учетом этих оговорок надо последовательно рассмотреть

движение каждого блока

в отдельности.

Для решения задачи К-6 необходимо выполнить в масштабе две про-

екции механизма – заданную схему и вид вдоль геометрической оси цен-

тральных колес. На этом втором виде следует показать (в масштабе) век-

торы скоростей характерных точек (оси сателлита, точек зацепления колес)

и угловые скорости всех тел.

Пример 7

Дано: скорость подъема груза V

гр

= 0,5 м/с, радиусы всех блоков

одинаковы и равны 5 см.

Произвести кинематический расчёт полиспаста.

Рис. П.11 Рис. П.12