Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов

Подождите немного. Документ загружается.

256

Сочинения

fl

*

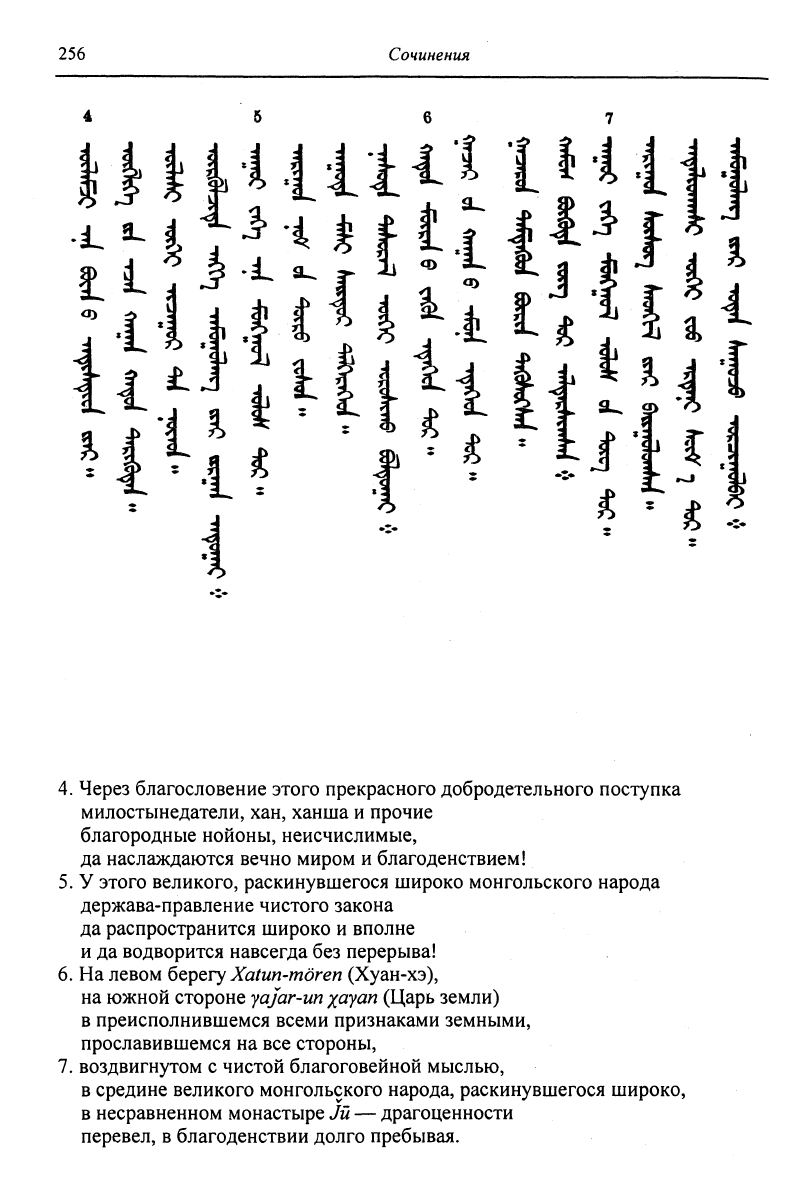

4. Через благословение этого прекрасного добродетельного поступка

милостынедатели, хан, ханша и прочие

благородные нойоны, неисчислимые,

да наслаждаются вечно миром и благоденствием!

5. У этого великого, раскинувшегося широко монгольского народа

держава-правление чистого закона

да распространится широко и вполне

и

да водворится навсегда без перерыва!

6. На левом

берегу

Xatun-mören

(Хуан-хэ),

на

южной стороне

yajar-un

xayan

(Царь земли)

в

преисполнившемся всеми признаками земными,

прославившемся на все стороны,

7. воздвигнутом с чистой благоговейной мыслью,

в

средине великого монгольского народа, раскинувшегося широко,

в

несравненном монастыре Jü — драгоценности

перевел, в благоденствии долго пребывая.

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

257

10

4

Я S"M'

;

ч5

î7 -i

1 * -1

H

: - $

* *

i Я

3

J

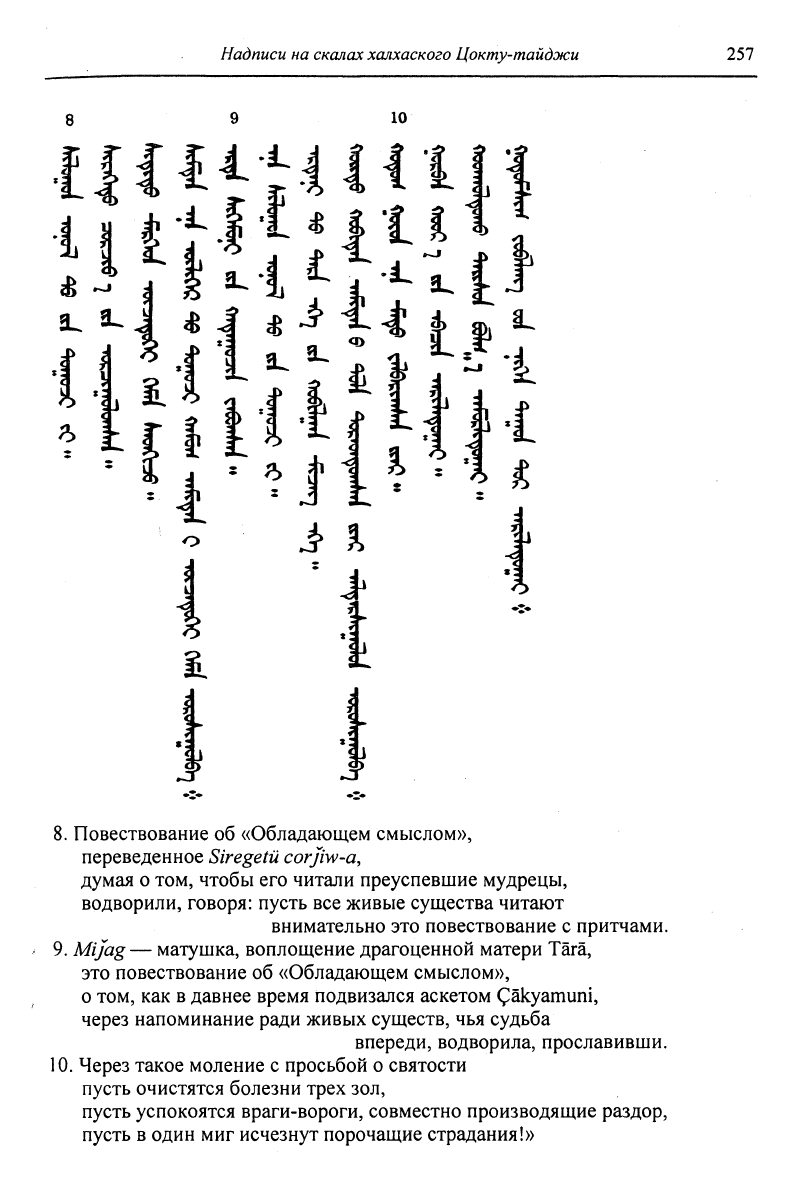

8. Повествование об «Обладающем смыслом»,

переведенное

Siregetü

corjiw-a,

думая о том, чтобы его читали преуспевшие мудрецы,

водворили, говоря: пусть все живые существа читают

внимательно это повествование с притчами.

9.

Mijag

— матушка, воплощение драгоценной матери Тага,

это повествование об «Обладающем смыслом»,

о

том, как в давнее время подвизался аскетом

Çâkyamuni,

через напоминание ради живых существ, чья

судьба

впереди, водворила, прославивши.

10. Через такое моление с просьбой о святости

пусть очистятся болезни трех зол,

пусть успокоятся враги-вороги, совместно производящие раздор,

пусть в один миг исчезнут порочащие страдания!»

258

Сочинения

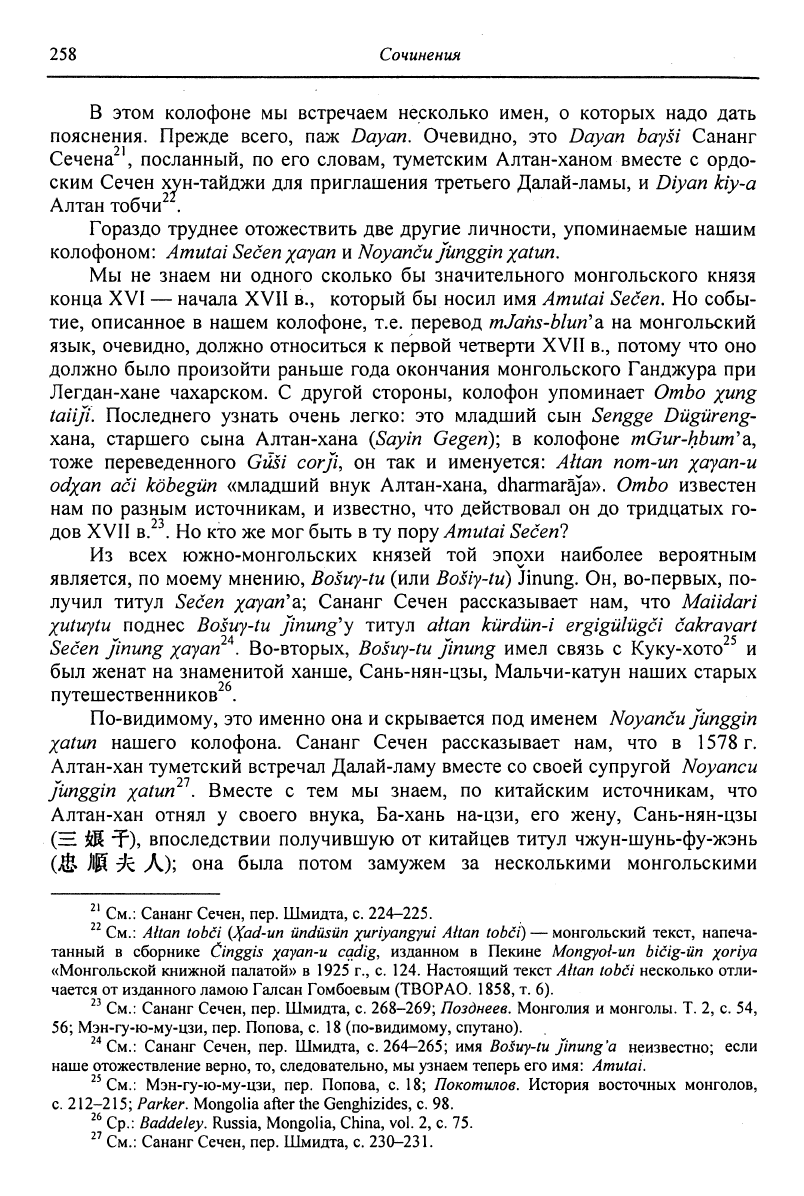

В этом колофоне мы встречаем несколько имен, о которых надо дать

пояснения.

Прежде всего, паж Dayan. Очевидно, это Dayan

baysi

Сананг

Сечена

21

, посланный, по его словам, туметским Алтан-ханом вместе с ордо-

ским

Сечен хун-тайджи для приглашения третьего Далай-ламы, и

Diyan

kiy-a

Алтан тобчи

2

.

Гораздо труднее отожествить две другие личности, упоминаемые нашим

колофоном:

Amutai

Secen

хауап и Noyancu

jimggin

xatun.

Мы

не знаем ни одного сколько бы значительного монгольского

князя

конца

XVI — начала

XVII

в., который бы носил имя Amutai Secen. Но собы-

тие,

описанное в нашем колофоне, т.е. перевод

mJahs-bluri'a

на монгольский

язык,

очевидно, должно относиться к первой четверти

XVII

в., потому что оно

должно было произойти раньше года окончания монгольского Ганджура при

Легдан-хане чахарском. С другой стороны, колофон упоминает

Ombo

х

и

Щ

taiiji.

Последнего узнать очень легко: это младший сын

Sengge

Dügüreng-

хана, старшего сына Алтан-хана (Sayin

Gegen)]

в колофоне

mGur-hbum'a,

тоже переведенного

Güsi

corji,

он так и именуется:

Altan

nom-un xayan-u

odxan

aci

köbegün

«младший внук Алтан-хана,

dharmaräja».

Ombo

известен

нам

по разным источникам, и известно, что действовал он до тридцатых го-

дов

XVII

в.

23

. Но кто же мог быть в ту пору Amutai Secen?

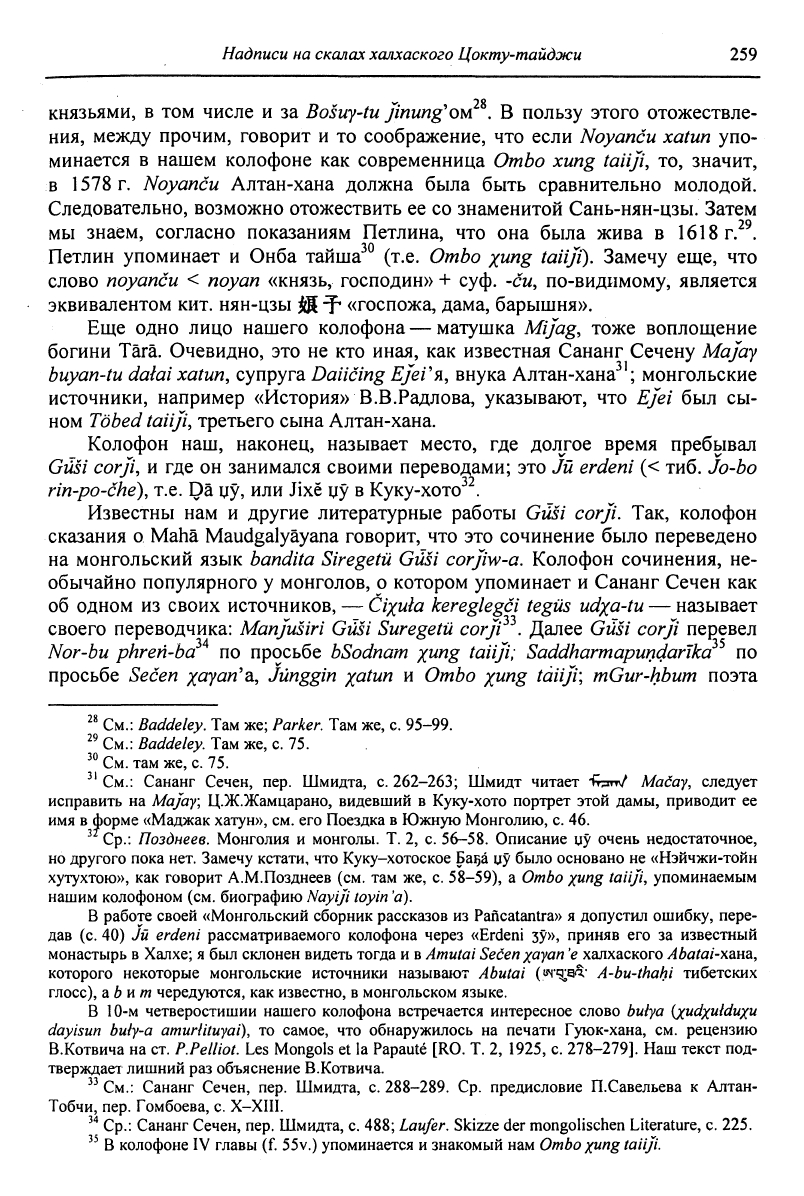

Из

всех южно-монгольских князей той эпохи наиболее вероятным

является,

по моему мнению,

Bosuy-tu

(или

Bosiy-tu)

Jinung. Он, во-первых, по-

лучил титул

Secen

хауап'а; Сананг Сечен рассказывает нам, что Maiidari

Xutuytu

поднес

Bosuy-tu

Jinung'у

титул

altan

kürdün-i

ergigülügci cakravart

Secen

jinung

хауап

2А

. Во-вторых,

Bosuy-tu

jinung

имел связь с Куку-хото

25

и

был женат на знаменитой ханше, Сань-нян-цзы, Мальчи-катун наших старых

путешественников

26

.

По-видимому, это именно она и скрывается под именем Noyancu

jünggin

Xatun

нашего колофона. Сананг Сечен рассказывает нам, что в 1578 г.

Алтан-хан туметский встречал Далай-ламу вместе со своей супругой Noyancu

jünggin

xatun

2

'\ Вместе с тем мы знаем, по китайским источникам, что

Алтан-хан отнял у своего внука, Ба-хань на-цзи, его жену, Сань-нян-цзы

(Н

Ш Т), впоследствии получившую от китайцев титул чжун-шунь-фу-жэнь

(л& Ш 5^с Â); она была потом замужем за несколькими монгольскими

21

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с. 224-225.

22

См.:

Altan

tobci

(Jfad-un

ündüsün

xuriyangyui

Altan

tobci)— монгольский текст, напеча-

танный в сборнике

Cinggis

х

а

У

ап

'

и

ca

.di&

изданном в Пекине

Mongyol-un

bicig-ü'n

xoriya

«Монгольской книжной палатой» в 1925 г., с. 124. Настоящий текст

Altan

tobci

несколько отли-

чается от изданного ламою Галсан Гомбоевым (ТВОРАО. 1858, т. 6).

23

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с.

268-269;

Позднеев.

Монголия и монголы. Т. 2, с. 54,

56; Мэн-гу-ю-му-цзи, пер. Попова, с. 18 (по-видимому, спутано).

24

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с. 264-265; имя

Bosuy-tu

Jinung'а

неизвестно; если

наше отожествление верно, то, следовательно, мы узнаем теперь его имя:

Amutai.

ь

См.: Мэн-гу-ю-му-цзи, пер. Попова, с. 18; Покотилов. История восточных монголов,

с.

212-215;

Parker.

Mongolia after the Genghizides, с. 98.

26

Ср.:

Baddeley.

Russia, Mongolia, China, vol. 2, с 75.

27

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с. 230-231.

Надписи

на скалах

халхаского

Цокту-тайджи

259

князьями,

в том числе и за

Bosuy-tu

jinungом

28

.

В пользу этого отожествле-

ния,

между прочим, говорит и то соображение, что если Noyancu xatun упо-

минается в нашем колофоне как современница ОтЬо

xung

taiiji,

то, значит,

в

1578 г. Noyancu Алтан-хана должна была быть сравнительно молодой.

Следовательно, возможно отожествить ее со знаменитой Сань-нян-цзы. Затем

мы знаем, согласно показаниям Петлина, что она была жива в 1618 г.

29

.

Петлин

упоминает и Онба тайша

30

(т.е. ОтЪо

xung

taiijï). Замечу еще, что

слово

поуапси

<

поуап

«князь, господин» + суф. -си, по-видимому, является

эквивалентом кит. нян-цзы

$f£

^ «госпожа, дама, барышня».

Еще одно лицо нашего колофона — матушка

Mijag,

тоже воплощение

богини

Тага. Очевидно, это не кто

иная,

как известная Сананг Сечену Majay

buyan-tu datai xatun, супруга

Daiicing

EjeVn, внука Алтан-хана

31

; монгольские

источники,

например «История» В.В.Радлова, указывают, что E/ei был сы-

ном

Töbed

taiiji,

третьего сына Алтан-хана.

Колофон

наш, наконец, называет место, где долитое время пребывал

Güsi

corji,

и где он занимался своими переводами; это Jü

erdeni

(< тиб.

Jo-bo

rin-po-chè), т.е. Da цу, или

Jixë

цу в Куку-хото

32

.

Известны

нам и другие литературные работы

Gûsi

corji.

Так, колофон

сказания

о

Mahä

Maudgalyäyana

говорит, что это сочинение было переведено

на

монгольский язык

bandita

Siregetü

Güsi

corjiw-a.

Колофон сочинения, не-

обычайно популярного у монголов, о котором упоминает и Сананг Сечен как

об одном из своих источников, —

Cixula

kereglegci

tegüs udxa-tu

— называет

своего переводчика:

Manjusiri

Güsi

Suregetü

corji

33

.

Далее

Güsi corji

перевел

Nor-bu

phreri-ba

34

по просьбе bSodnam

x

un

S

taiiji;

Saddharmapundarïka

35

по

просьбе

Secen

^ауая'а,

Jùnggin xatun

и

Ombo

xung

tàiiji;

mGur-hbum

поэта

28

См.:

Baddeley.

Там же;

Parker.

Там же, с.

95-99.

29

См.:

Baddeley.

Там же, с. 75.

30

См. там же, с. 75.

31

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с. 262-263; Шмидт читает

*fr?W

Maâay,

следует

исправить на Majay, Ц.Ж.Жамцарано, видевший в Куку-хото портрет этой дамы, приводит ее

имя

в форме «Маджак

хатун»,

см. его Поездка в Южную Монголию, с. 46.

Ср.:

Позднеев.

Монголия и монголы. Т. 2, с. 56-58. Описание цу очень недостаточное,

но

другого

пока нет. Замечу кстати, что Куку-хотоское Баса цу было основано не «Нэйчжи-тойн

хутухтою»,

как говорит A.M.Позднеев (см. там же, с. 58-59), a

Ombo

xung

taiiji,

упоминаемым

нашим колофоном (см. биографию Nayiji toy in 'a).

В работе своей «Монгольский сборник рассказов из Pancatantra» я допустил ошибку, пере-

дав (с. 40) Jû

erdeni

рассматриваемого колофона через «Erdeni ЗУ», приняв его за известный

монастырь в

Халхе;

я был склонен видеть тогда и в

Amutai

Secen

xayan 'е халхаского

Abatai-xam,

которого некоторые монгольские источники называют

Abutai

(<*г*£в#" A-bu-thahi тибетских

глосс), a b и m чередуются, как известно, в монгольском языке.

В 10-м четверостишии нашего колофона встречается интересное слово

bulya

(jud/uiduxu

dayisun

buly-a

amurlituyai), то самое, что обнаружилось на печати Гуюк-хана, см. рецензию

В.Котвича на ст.

P.Pelliot.

Les Mongols et la

Papauté

[RO. T. 2, 1925, с 278-279]. Наш текст под-

тверждает лишний раз объяснение В.Котвича.

33

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с.

288-289.

Ср. предисловие П.Савельева к Алтан-

Тобчи, пер. Гомбоева, с. X—XIII.

34

Ср.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с. 488;

Laufer.

Skizze

der mongolischen Literature, с. 225.

33

В колофоне IV главы (f. 55v.) упоминается и знакомый нам

Ombo

xung

taiiji.

260

Сочинения

Миларайбы

по просьбе

Ombo

xung

taiiji.

Возможно, что обнаружатся и другие

его работы.

Деятельность

Gûsi corji

не была забыта. Переводы его распространились

по

всей Монголии в рукописях, примером служат Cixula

kereglegci

36

и

Üliger-ün

datai.

Затем, когда в XVIII в. в

Пекине

особенно сильно развилась

деятельность по изданию ксилографическим способом монгольских перево-

дов, работы

Güsi corji

были разысканы и изданы

37

. Все выше перечисленные

переводы

Güsi

corji, кроме перевода

Ci/uta

kereglegci,

все — очень большие

сочинения,

были изданы самым тщательным образом, несмотря даже на то,

что

иной

раз имелись более новые монгольские переводы, как, например, пе-

реводы

Saddharmapundarïkasutra.

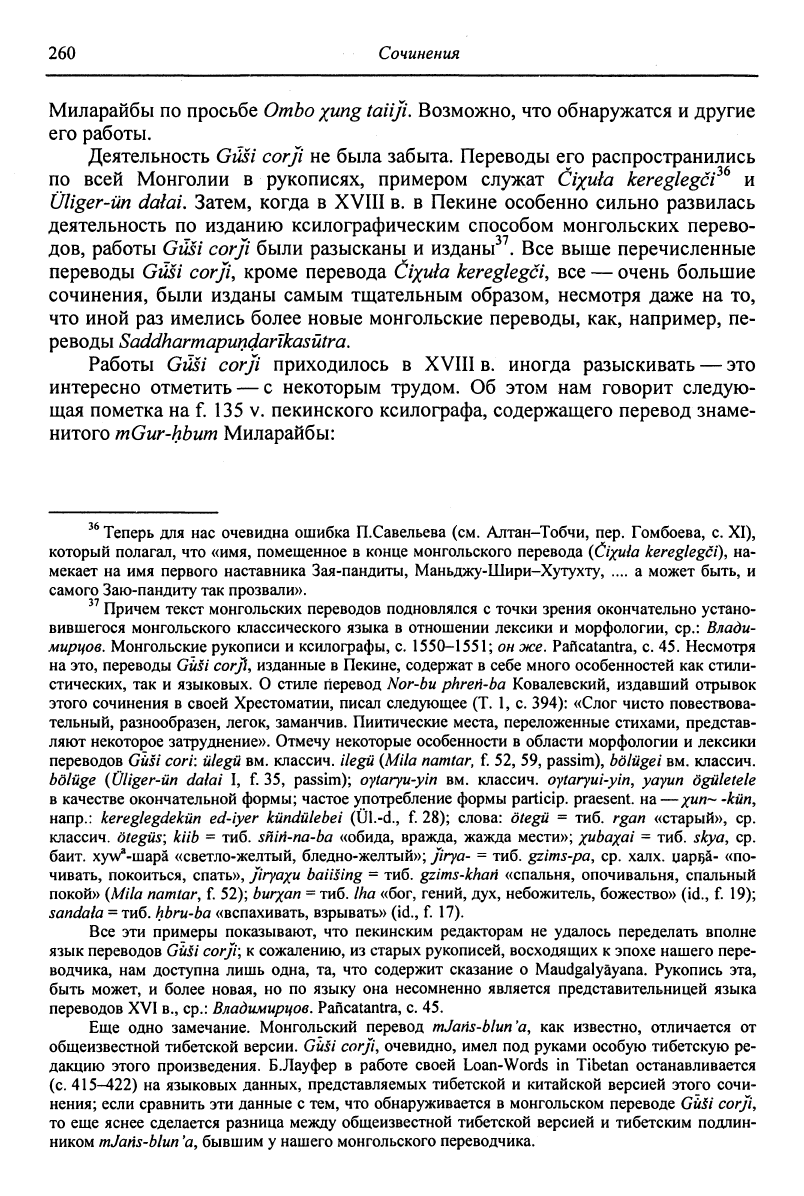

Работы

Güsi corji

приходилось в XVIII в. иногда разыскивать — это

интересно

отметить — с некоторым трудом. Об этом нам говорит следую-

щая

пометка на f. 135 v. пекинского ксилографа, содержащего перевод знаме-

нитого

mGur-hbum

Миларайбы:

36

Теперь для нас очевидна ошибка П.Савельева (см. Алтан-Тобчи, пер. Гомбоева, с. XI),

который полагал, что «имя, помещенное в конце монгольского перевода

{Cixula

kereglegci),

на-

мекает на имя первого наставника Зая-пандиты, Маньджу-Шири-Хутухту, .... а может быть, и

самого Заю-пандиту так прозвали».

37

Причем текст монгольских переводов подновлялся с точки зрения окончательно устано-

вившегося монгольского классического языка в отношении лексики и морфологии, ср.: Влади-

мирцов.

Монгольские рукописи и ксилографы, с. 1550-1551; он лее. Paficatantra, с. 45. Несмотря

на

это, переводы

Gîisi

cor/î,

изданные в

Пекине,

содержат в себе много особенностей как стили-

стических, так и языковых. О стиле перевод

Nor-bu

phren-ba

Ковалевский, издавший отрывок

этого сочинения в своей Хрестоматии, писал следующее (Т. 1, с. 394): «Слог чисто повествова-

тельный, разнообразен, легок, заманчив. Пиитические места, переложенные стихами, представ-

ляют некоторое затруднение». Отмечу некоторые особенности в области морфологии и лексики

переводов

Gùsi

cori:

ülegü

вм. классич.

ilegü (Mila

namtar,

f. 52, 59, passim),

bölügei

вм. классич.

bölüge (Üliger-ün

dalai

I, f. 35,

passim);

oytaryu-yin

вм.

классич.

oytaryui-yin,

yayun

ögületele

в

качестве окончательной формы; частое употребление формы partieip. praesent. на—х

ип

~~

~к

ип

>

напр.:

kereglegdekün

ed-iyer

kündülebei

(Ül.-d.,

f. 28); слова:

ötegü

= тиб.

rgan

«старый», ср.

классич.

ötegüs;

kiib

= тиб.

snin-na-ba

«обида, вражда, жажда мести»;

х

и

Ь

а

Х

а

*

=

тиб. skya, ср.

байт. хууИ-шара «светло-желтый, бледно-желтый»;

jirya-

= тиб.

gzims-pa,

ср.

халх.

царса- «по-

чивать, покоиться, спать»,

Jiryaxu

baiising

= тиб.

gzims-khan

«спальня, опочивальня, спальный

покой» (Mila

namtar,

f. 52);

burxan

= тиб. lha

«бог,

гений, дух, небожитель, божество» (id., f. 19);

sandala

= тиб.

hbru-ba

«вспахивать, взрывать» (id., f. 17).

Все эти примеры показывают, что пекинским редакторам не удалось переделать вполне

язык

переводов

Gùsi

corji;

к сожалению, из старых рукописей, восходящих к эпохе нашего пере-

водчика, нам доступна лишь одна, та, что содержит сказание о

Maudgalyäyana.

Рукопись эта,

быть может, и более новая, но по языку она несомненно является представительницей языка

переводов XVI в., ср.:

Владимирцов.

Paficatantra, с. 45.

Еще одно замечание. Монгольский перевод

mJaris-blun'a,

как известно, отличается от

общеизвестной тибетской версии.

Gùsi

corji,

очевидно, имел под руками особую тибетскую ре-

дакцию этого произведения. Б.Лауфер в работе своей Loan-Words in Tibetan останавливается

(с.

415-422)

на языковых данных, представляемых тибетской и китайской версией этого сочи-

нения;

если сравнить эти данные с тем, что обнаруживается в монгольском переводе

GùSi

corji,

то еще яснее сделается разница между общеизвестной тибетской версией и тибетским подлин-

ником

mJans-blun

'a, бывшим у нашего монгольского переводчика.

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

261

Т.е.: 1. «Песнопенья, благозвучно поведанные благородным,

возвышенным Мила,

были переведены древним

bandita

Güsi

corß;

но

так как пять глав отделились,

то теперь их переведи для пополнения, — так говоря,

2. все содержащий наставник, все тот же святейший святитель

(Чжанчжа

хутухта

Lalitavajra)

соизволил дать высокое первое повеленье,

тогда

подумав, что прежний переводчик, тот Куку-хотоский

Siregetü

(тронный),

оставил на мою долю, на

будущее

время,

3. и об этом поведав своей явной премудростью, (святитель)

должно быть и сказал, чтобы так было переведено,

через посредство веры и благоговенья,

по

силе своего совсем малого ума

4. в год огня и мыши, двадцать первый Цянь-луна (1756 г.),

переведя для равно счастливого, драгоценного основного текста,

преподнес для просмотра цельно-блестящему, высокому святителю

я,

Dai

Güsi,

самый простой из учеников того святого».

262

Сочинения

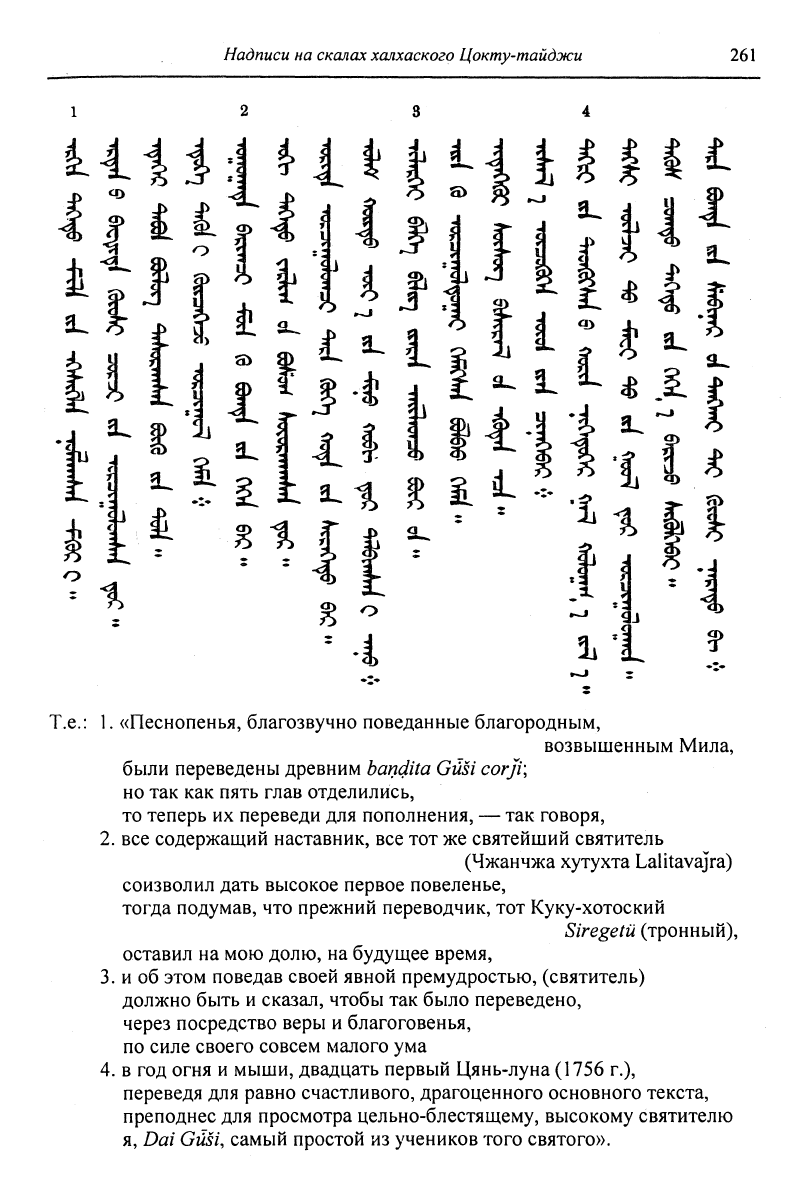

Деятельность

Gûsi

corji,

как

рисуется

она нам

нашими

источниками,

т.е. Ног

chos

hbyuh, показаниями монгольских колофонов, упоминанием раз-

ных монгольских сочинений и, наконец, надписями из Цаган-байшинг, не

содержит в себе ничего, что заставляло бы считать его приверженцем секты

красношапочников.

Как бы мы ни относились осторожно к показанию ти-

бетского историка о том, что

Güsi corfi

был учеником третьего Далай-ламы,

мы все-таки должны

будем

признать, что в наших источниках не заключает-

ся

ничего, что могло бы противоречить этому, и, наоборот, заключается

многое, что подтверждает; подтверждает принадлежность

Güsi corji

к секте

желтошапочников и его долгое пребывание в их среде. Колофон

Nor-bu

phreh-ba,

сочинения, кстати сказать, написанного с явной тенденцией про-

славления главы церкви желтошапочников, Далай-ламы, начинается с по-

клонения

Цзонхаве и Далай-ламе; правда, мы знаем, что колофоны иногда

переделывались по желанию издателя, но это все равно, самый выбор для

перевода такого сочинения, как

Nor-bu

phren-ba,

характерен для

Güsi

corji.

Таким

образом, приходится признать, что

Güsi

corji,

ученик Далай-ламы,

много лет проживший в Куку-хотоском монастыре, оплоте желтошапочни-

ков,

автор многочисленных переводов, принятых желтой церковью, быть

может, тронный лама — настоятель

Erdeni-jü

в

Халхе,

был автором надпи-

си,

поставленной в красношапочном монастыре. Но

тогда

можно отнестись

с большим сомнением к утверждению, чт в

Халхе

в

XVII

в. раздоры меж-

ду последователями красной и желтой веры доходили до междоусобных

войн

и кончались разрушением во имя веры монастырей красношапоч-

ников.

История

сношений Цокту-тайджи с

Güsi corji

сопровождавшаяся, как мы

видели, отправлением посланцев в Куку-хото, особенно интересна тем, что

опровергает сообщение поздних тибетских и монгольских источников о том,

что

будто

бы Цокту-тайджи был ярым врагом желтой веры. О том, что он был

врагом буддизма вообще много говорить не приходится. Конечно, мы не

знаем и, наверное, никогда не узнаем сокровенных мыслей халхаского тайджи.

но

для истории, для

всех,

для монголов

XVII

в., конечно, он был явным по-

кровителем буддизма, строителем монастырей и благоверным заказчиком

переводов буддийских сочинений.

На

основании вышеизложенного, на основании того, что мы знаем о

Цокту-тайджи и

Güsi

corji,

можно придти к заключению, с большой долей

вероятности, что в Монголии

XVII

в. обе секты довольно мирно ужива-

лись вместе, желтые монастыри приглашали к себе красных лам, а

князья-

покровители красных монастырей прибегали к ученым ламам желтой церкви.

Мы

знаем, что

даже

высших иерархов желтой веры упрекали иногда в склон-

ности

к красным

38

.

Но

как объяснить

тогда

ту ненависть, которую вызвал к себе Цокту-

тайджи в некоторых

кругах,

что отразилась так ярко в

Bohr

toti

и

других

38

Ср.:

Цыбиков.

Буддист-паломник,

с. 373;

Барадийн.

Беседы

буддийских

монахов,

с. 653,

примеч.

49.

Надписи на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

263

позднейших сочинениях?

Как

объяснить изгнание Цокту-тайджи

из

родных

халхаских кочевий?

Мне

кажется,

что

ответ

на

этот трудный вопрос дает

сам

Цокту-тайджи

в

своей второй, малой надписи.

IV

Вернемся

к

этой надписи.

Она

гласит,

что по

повелению халхаского

Цокту-тайджи такие-то лица вырезали надпись

на

скале такого-то числа:

mongyol-un

Xutuy-tu

xayan-u

ucir-ä

т.е.:

«в

честь монгольского

Хутугту-хана».

Xutuy-tu

х

а

У

ап

нашей надписи, несомненно, Легдан-хан чахарский.

Сананг

Сечен говорит,

что

Ligdan

bayaiur

taiiji...

Xutuy-tu

xayan

kernen

bükü

Jüg-üd-tür

aldarsin

«Легдан

багатур тайджи везде прославился

под

именем

Хутугту-хана»

39

.

Китайские источники подтверждают это

40

.

Как

ни

малы

и

недостаточны наши сведения, все-таки деятельность

Легдан-хана чахарского

нам до

некоторой степени известна

41

.

И

недаром

В.Горский писал,

что

«Линдан,

последний

хан из

дома

Чингисова,

хотел

вос-

становить древние права своего рода»

42

. Легдан-хан явно стремился

к

восста-

новлению монгольской империи, стремился превратиться

из

хана чахарского

в

хана монгольского, «Верховного Владыку четырех

сот

тысяч, обладателя

Монголии»

43

. Легдан принимает

имя

Чингиса

44

,

он

становится

во

главе

мон-

гольского национального движения, мечтающего объединить

все

монголь-

ские

племена

под

властью первого потомка

из

рода Чингис-хана, последнего

законного

наследника Юаньской династии.

Как

известно,

эта

попытка

не

увенчалась успехом. Именно тогда,

в

нача-

ле

XVII в.,

начали завязываться

те

политические отношения, развязка кото-

рых протекает теперь

на

наших глазах.

В

начале

XVII в.

монголы, восточные

монголы, оказались перед лицом слабеющего Китая Минской династии,

между ойратами, проделавшими опыт создания последней кочевой державы

в

Средней Азии,

и

быстро возвышавшимися манджурами.

За кем

идти,

за

ойратами

или

манджурами? Быть

ли

державе ойратской

или

манджурской

39

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с.

202-203;

ср.:

Ковалевский.

Монгольская хрестома-

тия. Т. 2, с. 420. Altan tobci тоже называет Легдана

Xutuy-tu

хауап'ом,

см.: Алтан-Тобчи,

ламы

Галсан Гомбоева, с. 112, 197, пекинское монгольское издание, с. 126.

40

См.: Покотилов. История восточных монголов, с. 213;

Parker.

Mongolia after the

Genghizides, с. 98; Мэн-гу-ю-му-цзи, пер. Попова, с. 329; ср.: Courant. L'Asie Centrale aux

XVII-e et XVIII-e

siècles,

с 21.

41

Источники и пособия указаны, см.:

<Владимирцов.

Надписи на скалах, ст. 1>, с. 1269;

см.

также: Ross. The Manchus, с.

79-82.

42

См.:

Горский.

Начало и

первые

дела маньчжурского дома, с. 101.

43

См.:

Горский.

Там же, с.

102;

Потанин.

Очерки. Вып. 3, с. 311.

44

См.: Позднеев. Монголия и монголы. Т. 2, с.

393-394;

ср.:

Владимирцов.

О прозвище

«Dayan-qayan», с.

121. <Наст.

том, с.

22О.>

264

Сочинения

империи? Empire Kalmouk

ou

empire Mantchou

45

? Легдан-хан чахарский захо-

тел избрать третий путь, путь создания монгольской чингис-ханидовской

державы,

на

котором

он и

погиб. Одной

из

главных причин

его

гибели

и кру-

шения

идеи монгольской национальной независимости было сопротивление

монгольских князей, которые предпочли подчинение манджурам власти хана

чингисханида

46

.

И

вот на

севере,

в

Халхе,

нашелся человек, который стал

на

сторону

тогдашнего национального движения монголов,

на

сторону монгольской

на-

циональной

идеи, выливавшихся

тогда

в

форму борьбы Легдана

за

монголь-

ский

хаганат. Человек этот

был

Цокту-тайджи.

Он

признал Легдана монголь-

ским

ханом

и на

вечные времена запечатлел свое признание

на

«нефриту

подобной скале», отметив,

что он сам

потомок Чингиса

и

племянник извест-

ного Вачир-хана,

т.е.

халхаского Абатай-хана, отметив, сколько

лет

прошло

со дня рождения Чингис-хана, основателя монгольской державы

и

главы

хан-

ского рода

{altan

uruy

«золотой род»)

47

:

mongyol-un

Xutuy-tu

хауап-и

ucir-ä

«в честь

48

монгольского

Хутугту-хана».

Нам

неизвестны причины, побудившие Цокту-тайджи выступить сторон-

ником

Легдан-хана, мотивы

его

политики.

Во

всяком случае, вряд

ли

можно

объяснять

их

одними религиозными побуждениями, тем,

что оба

они, Легдан-

хан

и

Цокту-тайджи, принадлежали

к

красному учению. Тибетские

и мон-

гольские источники, которые пытаются провести такую мысль,

делают

это,

как

мы

видели выше, настолько наивно,

что

следовать

за

ними невозможно.

Нельзя

также верить автору

Ног

chos

hbyun,

как это

делает, по-видимому,

Г.Хут

49

,

что

будто

бы

именно Цокту-тайджи побудил Легдан-хана выступить

против Тибета

и был

виновником гибели

его

державы;

на

самом

деле

собы-

тия

развивались

в

силу более сложных причин,

да и о

конце Легдана

Хут пе-

редает свой источник неверно, как это было отмечено выше.

К

сожалению,

мы не

осведомлены

о том,

когда Цокту-тайджи пришел

на

Хуху-нор

и там

обосновался. Интересно отметить,

что Bolor-toli при-

писывает изгнание Цокту-тайджи

из

родных кочевий

тем

раздорам, кото-

рые возникли

между

халхаскими князьями, после того

как на

север,

в

Халху,

направились

беглецы

из

Южной Монголии, спасавшиеся

от

властолюбивых

начинаний

Легдан-хана

51

,

о

преследовании Цокту-тайджи

в

Халхе

за его

при-

надлежность

к

красношапочному учению монгольский источник молчит.

Нельзя

ли

видеть

в

этом сообщении

Bolor

toll, как и

других

источников,

на-

мека

на то, что в ту

пору

в

Халхе

вообще произошли междоусобия из-за

45

Подзаголовок работы

Couran

'a:

L'Asie

Centrale aux

XVII-e

et

XVIII-e

siècles.

46

Ср.:

Courant.

Там же, с.

21-22;

Горский.

Там же, с. 102, 137.

47

Так монгольские источники и другие сочинения величают род Чингис-хана. О происхо-

ждении

термина

altan

из Китая см.:

В.Laufer.

Loan-Words in Tibetan, с.

444-445.

48

«По причине», «по случаю».

49

См.:

Huth.

Sur les inscriptions, с.

176-177.

50

См.:

Владимирцов.

<Надписи

на скалах>, с.

1275-1278,

<наст.

том, с.

244-246>.

51

Ср.:

Позднеев.

Эрдэнийи

эрихэ,

с. 116, то же говорят и другие наши источники, см.:

<Владимирцов.

Надписи на скалах.> Ст. I, с.

1273, <см.

наст, том, с.

263-264>.

Надписи

на скалах

халхаского

Цокту-тайджи

265

Легдан-хана, и Цокту-тайджи, как его сторонник, сторонник

монгольского

хагана, был изгнан? Это более чем вероятно; в Хуху-норе Цокту-тайджи дол-

жен был тогда оказаться около 1630 г.

52

. Легдан-хан шел, конечно, не унич-

тожать желтую веру в Тибете, ему приходилось поспешно отступать или бе-

жать к нагорьям Тибета, спасаясь от манджурских войск, которые .при

содействии южных, в особенности юго-восточных, монголов в 1634 г. нанес-

ли

ему окончательный удар

53

. Вышеприведенный отрывок из

Botor

toii

54

не-

сколько

на эпический лад описывает нам этот поход-отступление Легдана,

который будто бы хотел взять с собой реликвии Чингис-хана

55

как, очевидно,

эмблему своей ханской власти. На Хуху-норе ему естественно было войти

в

сношения с Цокту-тайджи и тибетскими владельцами, сторонниками крас-

ного учения буддизма. Малая надпись Цокту-тайджи свидетельствует о том,

что он давно уже знал Легдан-хана. Есть еще одно обстоятельство, указы-

вающее на сношения, бывшие между ними. А именно: обе надписи упоми-

нают

Daiicing

kiy-a, пажа Дайчинг'а, одного из резчиков надписей на скале.

Это самое имя упоминается и в монгольском Ганджуре, изданном, как

известно,

в рукописном виде на монгольском языке под покровительством

Легдан-хана. Колофон сутры

Xutuy-tu

Erdeni

yarxu-yin

orun

neretü

yeke kölgen

sudur

(= тиб. hP

hags-pa

dKon-mchog

hbyuh-gnas

çes-bya-ba

theg-pa

chen-pohi

mdo = скр.

Ärya Ratnàkara näma

mahäyänasütra)

56

',

находящейся в томе 11 (da)

отдела

eldeb

(= т. 10, tha, отд. mdo тиб. Ганджура), говорит следующее

57

:

32

Ср.:

Горский.

Там же, с.

104-105.

<В тибетской хронике Сумба-Хамбо «История

Куку-нора», неизвестной Владимирцову, сообщается, что Цокту-тайджи прибыл на Куку-нор

в 1634 г., вероятно, после смерти Легдан-хана (сентябрь 1634). Предположение Владимирцова о

их возможной встрече на Куку-норе не нашло подтверждения (см. с. 59, 60).>

33

Ср.:

Горский.

Там же, с.

147-148.

<О Легдан-хане и его гибели см.:

Ермаченко.

Политика

маньчжурской династии, с.

23-70>

54

См.:

Владимирцов.

Надписи на скалах. Ст. I, с.

1275-1279.

<Наст. том, с. 264,

265.>

55

В монгольском тексте стоит слово

saril

< скр.

çarïra,

которое помимо значения

«прах,

мощи» может значить и «реликвия», потому что этим словом монголы обозначают разные

останки почитаемых святыми или знаменитыми лиц, напр.: ногти, волосы, части одежды, сле-

ды, etc. В данном случае, конечно, можно говорить только об останках-реликвиях, потому что

в Ордосе именно хранились и хранятся реликвии Чингис-хана; прах же его был погребен на горе

Burxan

Xaldun,

ср.:

Жамцарано.

Поездка в Южную Монголию, с. 46.

56

См.: Beckh.

Verzeichniss

der tibetischen Handschriften. Erste

Abteilung:

Kanjur, c. 34.

57

f. 372 по экземпляру Парижской Национальной Библиотеки.