Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов

Подождите немного. Документ загружается.

226

Сочинения

VIL

ene

beyendegen

ese Joiyutcabäsu,

egün-ёсе

xoyitu

törül tütüm (14) -düryen

eke inu yayca keüken-iyen xayiralaxu metü

eldeb üile-ber tusalcaxu (15)

boltuyai.

kernen xciyitcin ögülegsen-i inuxatntu aysan Erke-

-kiy-a toy toy оju (16)

sudurlan

abuysan-i

xoyina

dörben

Jit boiuyad mön xutuyuna jU-un nigen (17) sarayin

arban nayiman-ä Daiicing kiy-a Güyeng-bayatur

Xoyar xadan-du

bicibei.

«Двадцать первого числа первой осенней луны года белой курицы

(1621 г.) Цокту-тайджи, охотясь на северных горах Цецерлик, Хангай-хана,

верхом на покрытом броней темно-гнедом коне своем поднялся на вершину.

Смотря на восток тогда, растрогался он очень в мыслях своих, вспоминая го-

рячо любимую тетку

3

свою, заплакал он и произнес следующее:

1.

Хотя местопребывание царя верховных небожителей

(Хормуста = Indra)

и

ханов-владык, находящихся на земле,

различается тем, что одно вверху, другое внизу,

но

един круг их блаженства и любви.

2.

Если

различно местопребывание

бодисатв, находящихся в пещерах Akanistha,

и

тех, кто обладает мыслью совершенного озарения

(bodhicitta) на золотой земле,

то един круг их милосердия и сострадания.

3.

Если

оказываются иными обыкновение и вид

славных сановников здешних ханов-владык

и

великих воевод мучителя Ерлик-хана

(Yamarâja),

то един круг их различения правого и неправого.

4.

Если

различна жизнь

человека, не могущего добыть благ и пищи,

3

В тексте

abaya

egeci

«тетка — сестра отца», именуемая ниже просто

egeôi

(

1.

11,

четверостиш.

VI).

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

227

и

дикого зверя, бродящего по горам и лесам,

то един круг того, как они питаются, умерщвляя.

5.

Если

оказывается явно иным внешний вид

человека, ворующего вдали и вблизи,

и

волка, подстерегающего, бродя вокруг овчарни,

то един их круг желаний насыщения.

6.

Хотя далеки

друг

от

друга

Халха

и земля Онгнигутов,

земля

моей горячо любимой тетки на Ононе-реке и

моя,

пребывающего больным на Орхоне и Толе,

но

един круг нашей взаимной тоски и любви.

7.

Если

не встретимся мы в этой жизни

4

,

то впредь во всяком последующем перерождении

да

будем

всячески помогать

друг

другу,

подобно

тому как мать любовно опекает свое единственное дитя.

Так

сказанное со слезами запомнил находившийся вместе с ним паж Ерхе

тисал в книгу; а впоследст!

вой

луны настоящего годь

Гуйенг написали это на скале».

и

записал в книгу; а впоследствии, через четыре года, восемнадцатого числа

первой

луны настоящего годы мыши (1624 г.) паж Дайчинг

5

и богатырь

4

Ср.

байт, поговорку

âv/ïH

бТдё к^му ташд

а

к «при жизни отца

знакомятся

с людьми», в ко-

торой

6ï /<

beyel

значит «жизнь».

<

Доктор фил. наук Г.Д.Санжеев считает, что Владимирцов

ошибочно

трактует

6i как развившееся из

Ьеуе

«жизнь»

(точнее,

«тело»),

тогда

как на самом де-

ле

бТде

есть форма дательно-местного падежа от 6i — формы причастия настоящего времени,

старомонгольского bui со значением

«сущий».

Об этой причастной форме см.:

Владимирцов.

Остатки причастия.>

5

<О паже Дайчинг см.:

Вира.

Из истории монгольской историографии, с. 59.>

228

Сочинения

II

надпись

(1)

(2)

(3)

1

c

: : il :

(8)

<

. -4 (5)

#

(7)

L

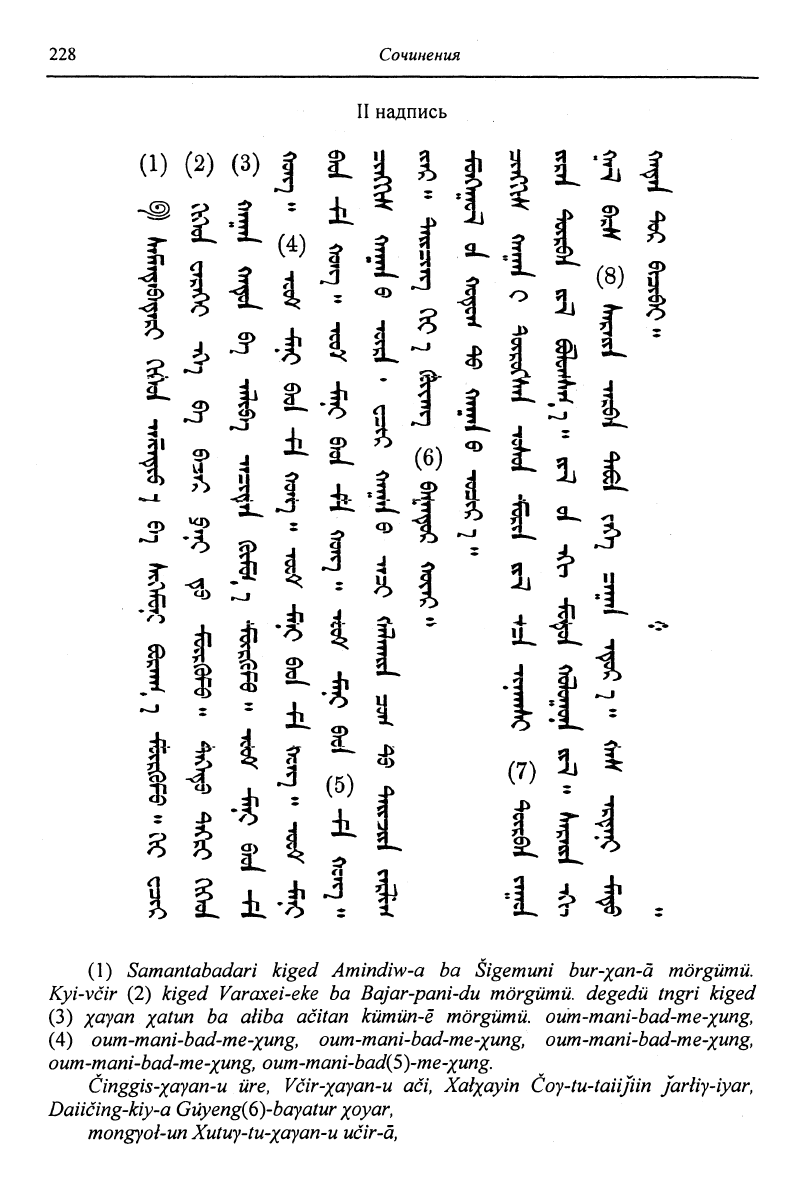

(1)

Samantabadari

kiged

Amindiw-a

ba

Sigemuni bur-xan-ä mörgümü.

Kyi-vcir

(2)

kiged Varaxei-eke

ba

Bajar-pani-du mörgümü, degedü tngri kiged

(3) x

a

7

an

X

atun

ba

aliba acitan kümün-е mörgümü. ourn-mani-bad-me-xung,

(4) oum-mani-bad-me-xung, ourn-mani-bad-me-xung, oum-mani-bad-me-xung,

oum-mani-bad-me-xung,

oum-mani-bad(byme-xung.

Cinggis-xayan-u

üre,

Vcir-xayan-u

aci,

Xatyayin Coy-tu-taiijiin jartiy-iyar,

Daiicing-kiy-a

Guyeng(6)-bayatur

xoyar,

mongyot-un

Xutuy-tu~xayan-u

ucir-ä,

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

229

CinggiS'Xayan-u

törügsen

nsun

morin

jit-äca inaysi

(7)

dörben

jayun

jiran

dörben

fit

boluysan-ä,

Jil-un

eki

modun

х

и

^

и

У

ипа

flh

sarayin

eki yal

bars

(8)

sarayin

arban

tabunyeke

cayän

edür-ё,

xas

erdeni

metü

xadan-dur

bicibei.

«Поклоняюсь Samantabhadra,

Amitäbha

и

Çâkyamuni-будде.

Поклоняюсь

Hevajra

(Vajra)

Varâhï

6

— матери и

Vajrapâni.

Поклоняюсь верховному небо-

жителю,

хану

и ханьше и всякому благодетельному человеку; om-mani-padme-

hüm (шесть раз).

По

приказу Халхаского Цокту-тайджи, племянника Вачир (Очир = скр.

Vajra)

7

-xaHa,

потомка Чингис-хана, паж Дайчинг и Гуйенг-богатырь

в

честь (по причине, по

случаю)

монгольского

Хутукту-хана

написали

на скале, подобной нефриту-драгоценности, в великий белый

день пятнадцатого числа луны огня и тигра — первой из лун

8

,

года

дерева и

мыши

— первого из годов , когда прошло от

года

воды и

коня,

в котором ро-

дился Чингис-хан (1162 г.)

10

, четыреста шестьдесят четыре

года

(1624 г.)».

Примечания

к тексту

Рассматриваемые надписи, как видно из прилагаемой транскрипции,

составлены на классическом монгольском литературном языке и особого

интереса в палеографическом отношении не представляют. Но все же можно

отметить несколько особенностей.

Что касается самого начертания букв, то надо отметить а ~ е, п и d на

конце

слов, которые всегда изображаются с загибом вертикальной черты

влево: г

•

иг

•

; надпись на

Cayän

baiising

этой особенности не знает.

Диакритических точек нет вовсе; /и ев середине слов не различаются,

т.е. для с и для / не начального

существует

только один знак: тх

п

.

Падежные окончания то пишутся отдельно, как обычно в монг.-письм.,

то вместе со.словом, к которому относятся, напр.:

bayixudayan

(I,,1.2),

sarayin

(I,

1.2), x

a

h

a

y*

n

№ 1-5)- Один раз глагольное окончание (praesens perfecti)

написано

отдельно:

uyila-tuya

(I, 1.3).

В отношении форм можно отметить следующие отступления от обычных

норм

монгольского классического языка:

6

Чтение

этого

слова

удалось

установить

только

благодаря

снимку

Н.Н.Лебедева,

сделан-

ному

летом

1926 г.

7

Об

этом

слове

и его

орфографии

см.:

Владимирцов.

Mongolica

I, с. 319.

8

Т.е. в

первую

весеннюю

луну,

в

первый

месяц

лунного

года,

обычно

называемого

у мон-

голов

cayân

sara

«белым

месяцем»,

см.:

Kotwicz.O

chronologji

mongolskiej,

с. 234, 235.

9

Год

дерева

и

мыши,

как

известно,

является

первым

годом

шестидесятилетнего

цикла

тибетско-монгольского

летосчисления.

10

Дата,

обычно

принимаемая

монголами,

монгольскими

историками,

см.:

Сананг

Сечен,

пер.

Шмидта,

с. 62-63;

Huth.

Geschichte

des

Buddhismus.

T. 2, с. 14 (как это

было

установлено

Пеллио,

при

переводе

на

европейское

летосчисление

тибетских

дат Хут

сделал

ошибку

на

один

год, см.:

Pelliot.

Le

cycle

sexagénaire,

с. 657).

11

Ср.:

Владимирцов.

Монгольские

рукописи

и

ксилографы,

с. 1550-1551.

230

Сочинения

1.

Accusativ.

на gi после основы на гласный, ставший долгим, вм.

классич. yi

u

;

buruyugi

(I, 1.7), очевидно, под влиянием живой речи:

халх.

2.

mini

(I,

1.11),

genetiv.

от Ы, вм. классич.

minu,

тоже, очевидно, под

влиянием живой речи:

халх.

Mim.

3.

düryen

(I,

1.14),

locativ.

с притяжанием, вм. классич.

dur-iyen.

A.taiijiin

(II, 1.5),

genetiv.

от

taiiji,

вм. классич.

taiiji-

-yin, очевидно,

под влиянием

халх.

т'аёщ.

Отмечаю следующие особенности орфографии отдельных слов:

1.

boydos

(I, 1.4, 6) вм. классич.

boydas,

явление, часто наблюдаемое

в монгольской письменности вообще

13

.

l.cino

(I, 1.9) вм. классич.

cino-a

~

cinw-a,

под влиянием

халх.

формы

ч'оно

14

.

3.

toytoyoju

(I, 1.15) вм. классич.

toytayaju*.

Санскр.

Amitäbha

дано в форме

Amindiw-a

(II, 1Л)< тиб.

A-mi-de-wa

<

apabhramça

Amidewa

15

,

известной вообще монгольскому языковому миру

16

.

Слово

ауаг-а,

чаще встречающееся в форме

ауаг,

попадается изредка и в та-

ком

виде в монгольской письменности

1

; ср. также байт., дэрб.-кобд.

açâpï.

Слово

tütüm

(I, 1.13) нашего текста, очевидно, параллельно tutum, форме

общеизвестной для монгольской письменности, также как

yatul-\\

getül

—

«переправляться», etc.

Наконец,

надо отметить, что mantra

om-mani-padme-hum

изображена

в рассматриваемой надписи (II,

1.3-5)

не галиком, а при помощи обычных

монгольских букв и представлена не в транскрипции литеральной, как это

обычно бывает, а в транскрипции халхаского чтения этой mantra:

oum-mani-

bad-me-xung

малой надписи =

халх.

ум ман! ба^ме!

хуц

18

.

Но в транскрип-

ции

имени

Vajrapänv.

Bajar-pani

(II, 1.2) употребляется буква £ р, которая

считается принадлежностью галика

19

.

Лирическое стихотворение

Coy-tu-taüß,

приводимое в первой надписи,

построено по образцу монгольских лирических песен. Как и большинство

последних, оно разделяется на четверостишия, причем каждое четверости-

шие,

отмеченное формальными признаками, представляет собой одно закон-

ченное предложение, логическое и грамматическое. Случая enjambement не

12

Ср.:

Владимирцов.

Pancatantra,

с. 49;

Цыбиков.

Пособие,

с. 30.

Accusativ.

на gi

часто

встречается

в

монгольских

текстах,

записанных

маньчжурскими

буквами,

напр,

в

Чу-сё

чжи-

нань.

13

См.:

Владимирцов.

О

частицах

отрицания,

с. 351.

14

Ср.:

Владимирцов.

Pancatantra,

с. 57-58.

15

См.:

Laufer.

Loan-Words

in

Tibetan,

с. 451, № 16.

16

Форму

эту

приводит

словарь

Li-çihi

gur-khan

(f. 20). <См.:

Владимирцов.

О

тибетско-

монгольском

словаре,

с.

28-30.>

См.

также:

Голстунский.

Монголо-ойратские

законы,

с. 94;

Баранов.

Словарь,

«Аминдаба»,

с. 8.

17

См.

напр,

биографию

VII

Далай

ламы

на

монг.

яз.

(Пекинский

xyl.).

18

Ср.:

Жамцарано-Руднев.

Образцы,

с. XLV.

19

См.:

Бобровников.

Грамматика,

с. 379;

монголы

постоянно

смешивают

р и ph при

поль-

зовании

галиком.

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

231

наблюдается. Что касается рифмы — как и всегда в монгольских

стихах

и

песнях в начале, — то можно наблюдать два случая. Или одинаковую рифму

имеют все четыре стиха — таковы четверостишия I, II и VII, или же одина-

ковую рифму имеют два стиха — первый и второй, третий и четвертый, что

наблюдается в четверостишиях III, IV, V и VI. В

стихах

Цокту-тайджи, в том

случае, если рифмующееся слово начинается на гласный, принимается во

внимание

для рифмы только один гласный:

ende

~~

eregülegci

(III),

ene ~

egün

~

eke ~

eldeb

(VII).

Если же рифмующееся слово начинается с согласного, то

рифма

строится по

слогу:

х°^

а

~X

oto

(V),

degere

~~

delekei

~

degere

-jiryal

(I),

Xalx-a

~

xayiralan

(VI). Цокту-тайджи, так же как и монгольские народные

песни,

рифмует при этом слова, начинающиеся не только на совершенно

идентичные звуки, но и на звуки более или менее близкие. Так, он рифмует

слоги:

yosu

и Job

(jocö

и зоб по

халх.),

degere

и

Jiryal

(III и I). Встречающаяся

в

четвертом четверостишии рифма

olja

и

ayitfan,

очевидно, основана на жи-

вом произношении:

халх.

олзо и олю (улт>).

В общем стихотворение Цокту-тайджи напоминает нам один определен-

ный

тип произведений монгольской письменности: народную песнь, попав-

шую в книгу и получившую поэтому книжный, письменно-монгольский

облик.

Со стихотворным произведением Цокту-тайджи, действительно, про-

изошло то же, что происходит иногда с песнями: автор его произнес, а потом

оно

было записано слышавшими.

Обе рассматриваемые надписи написаны простым и легким языком.

Первая,

большая надпись, содержащая стихотворение Цокту-тайджи, отли-

чается от огромного большинства произведений монгольской письменности

тем, что А.Н.Веселовский называл «аромат степи». Это тем более любопыт-

но,

что стихи нашего тайджи вполне проникнуты буддийским настроением.

Как

известно, монгольская письменность вообще и монгольская книжная

поэзия

в частности чрезвычайно редко отражают, хотя бы в малом разме-

ре,

монгольскую действительность, монгольскую кочевую жизнь; надпись на

Цаган-байшинге,

с ее тяжелыми и неуклюжими виршами, может служить хо-

рошим

примером. В надписи же Цокту-тайджи, в его стихотворении мы

ощущаем живую Монголию. Тайджи

едет

на облавную

охоту,

он сидит на

своем боевом коне, причем автору надписи, как сыну кочевой степи, интерес-

но

отметить, что конь этот был

x<*ltar

«темно-гнедой с беловатой

грудью»;

точно указывается место охоты, и Хангайские горы почтительно и любов-

но

называются эпически

Xangyai-xan—

Хангай-хан. В стихотворении то-

же появляется Монголия: Орхон и Тола и Онон,

Халха

и далекая страна

Онгнигутов. Даже в своих буддийских лирических сравнениях Цокту-тайджи

остается по преимуществу в монгольском мире. Так, он упоминает

tengri-

Хап'а

— Небо-хана, т.е. царя небожителей, а не

Xormusta,

говорит о «вели-

ких ноянах»

Erlig-xayan'a,

— все это так по-монгольски; а

далее

он привле-

кает к сравнению дикого зверя, волка, что крадется к хотону (xoto), легкому

загону,

куда

монгольский кочевник загоняет свой мелкий скот на ночь. Один

только раз (четверостишие II) Цокту-тайджи упоминает буддийскую мифиче-

скую область и говорит о ней буддийскими терминами:

Aqanistayin

ayui-daki

232

Сочинения

bodistv-nar,

A как истинно по-монгольски Цокту-тайджи называет себя

«боль-

ным»—

ebecitül

Как известно, монголы, в особенности немолодые, имеют

слабость частенько ссылаться на свое нездоровье: 6ï му^ср — кто не слышал

этой

фразы в Монголии? Эпически точно указываются числа, год, месяц,

день, совсем как в баитской былине, возникшей в 1913 г., воспевающей

взятие г. Кобдо монголами, где, как и в надписи Цокту-тайджи, указывается

точно время и место действия:

Нарн-Гер

о

1-хана

xojïpAyçâp

она

xojp

саран

xopia-jäp

Хан-Кокон

ара

Хацп1ц

а

к голш нутукта

Сарул цанщн туша-гуна хошуна

Гомбо-KârîH гертё

xojp

лама зал ару

ipëKcy.

Что значит:

«В двадцатых числах второй луны

второго года правления

Наран-Герель-хана (— Ургинский

хутухта)

пришествовали двое лам

в

дом пажа Гомбо

из

удела

Сарул чжанчжин тушие-гуна,

кочевья которого по реке Хангильцык,

на

теневой стороне

Хан-Хухей»

20

.

Ввиду всего этого можно признать лирическое стихотворение Цокту-

тайджи, так же как и все надписи, очень интересным в литературном отноше-

нии,

принимая во внимание состояние и особенность монгольской письмен-

ности

вообще, тем более что они относятся к определенной эпохе и принад-

лежат определенному автору. Стихотворение Цокту-тайджи довольно похоже

по

стилю на плачевную песнь Тогон Темура, как передает ее нам Сананг

Сечен

21

:

eldeb-üd-iyer bütügsen

erdeni-tü

yeke Daiiduxota

minu,

erkilejü

seregücen sayuyci Sangdu Kaiibung

kürdü

batyasun

minu,

20

Былина о взятии Кобдо была составлена в подражание старинным ойратским эпопеям

известным баитским ту1ч1 — былинщиком Парчён-тацд, и записана мною в 1913 г. в Западной

Монголии: см.:

Владимирцов.

Монголо-ойратский

эпос,

с.

31-34,

41.

21

См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с. 136 (текст), с. 137 (перевод); ср.: Courant.

L'Asie

Centrale aux

XVII-e

et

XVIIl-e

siècles,

с 5 (вольный перевод). По словам Сананг Сечена, Тогон

Темур, как и Цокту-тайджи, произнес свое стихотворение с плачем:

maytaju

ukilaysan

ajiyu

(ср.

пер. Шмидта, там же). Ср. также стихотворение хорчинского

князя,

известное по «Шэн-у-

цзи», см.:

Потанин.

Очерки. Вып. 3, с.

314-315;

Горский.

Начало и первые дела Маньчжурского

дома, с.

95-96.

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

233

erten-ü

boydas-un

Jusalang Sangdu-yin

Sara-tala

minu,

endejü

у eke

törü-Ъеп

aldabai!

Малая

надпись начинается поклонением Samantabhadra, чем обнару-

живает свою принадлежность красношапочному учению северного буддизма,

что, конечно, нисколько не удивительно, потому что мы знаем Цокту-тайджи

как

строителя монастыря красного толка, покровителя красношапочни-

ков

22

.

Следует отметить, что больших надписей на монгольском языке, выби-

тых на скалах, кроме рассматриваемых, до сих пор обнаружено не было

23

. Все

известные монгольские надписи были изображены на плитах и стелах или же

на

обделанных стенах гротов (как, например, в Дун-хуане)

24

.

п

Главный герой наших надписей—Xatxayin

Coy-tu-taiiß,

халхаский

Цокту-тайджи, известная деятельность которого протекала в начале

XVII

в.

Благодаря тому что он был строителем монастыря, тибетские и монгольские

надписи

которого сохранились до наших дней и были сняты Орхонской

экспедицией

нашей Академии наук, он вызвал к себе внимание европейских

ученых, и о нем мы знаем, быть может, немного более, чем о других монголь-

ских деятелях той эпохи. В 1904 г.

Г.Хут

сделал представление X Конгрессу

ориенталистов (в Женеве): «Sur les inscriptions en langues

tibétaine

et

mongole

de

Tsaghan

Baisching

et sur le

rapport

de ces

monuments avec

„L'histoire

du

Buddisme

en

Mongolie",

composée

en

tibétain

par

'Jigs-med

nam-mk'a»

25

.

В том

же году появилась другая работа

Г.Хута,

посвященная разбору надписей из

Цаган-байшинг

26

.

В работах этих

Г.Хут,

пользуясь для разбора надписей

Атласом Орхонской экспедиции В.В.Радлова, сообщает нам сведения и о

Цокту-тайджи.

22

Ср.:

Waddell.

The Buddhism of Tibet, с. 72, 131;

Getty-Deniker.

The Gods of Northern

Buddhism, c. 46.

23

Если не считать Минусинских писаниц, которые недостаточно исследованы, а также

надписи на р. Бухтарме, как известно, ныне уже не существующей. Возможно, что все эти писа-

ницы,

или часть из них, не на монгольском языке; надписи у Мангутской пещеры, по-видимому,

монгольское квадратное письмо, там же три слова изображены письмом, напоминающим уйгур-

ско-монгольское; см.:

Позднеев.

Лекции по истории монгольской литературы. Т. 1, с.

127-144;

Т. 2, с.

165-170;

о надписи в урочище Чжерим, см.:

Баранов

<Сеймы Монголии>, с. 49.

24

См.:

Kotwicz.

Quelques

données

nouvelles,

с. 242-243.

25

См.:

Actes

du X-e

Congrès International

des

Orientalistes,

partie

IV,

section

V, с 175-183.

26

Huth. Die Inschriften. Нужно отметить, что монгольский текст надписей из Цаган-

байшинг издан

Хутом

неудовлетворительно, хотя внешне он показал применение критического

аппарата. Хут просто неверно читает некоторые слова надписи, совершенно разборчиво вы-

шедшие на таблице

Атласа

Орхонской экспедиции. Неверное понимание текста отразилось и на

переводе и филологических комментариях

Хута;

ср. замечания

W.Bang'a.

WZKM. Т. 10, 1896,

с.

255-262.

234

Сочинения

Г.Хут

отмечает полное молчание известных

ему

монгольских источников

о

Цокту-тайджи

27

и о

союзе

его с

чахарским Легдан-ханом

и

передает

те све-

дения

о

Цокту-тайджи, позаимствованные

из

тибетской литературы, которые

были

ему

доступны.

О

Цокту-тайджи упоминают

два

тибетских исторических

сочинения:

Ног

chos

Ъуип

—

сочинение hJig-med nam-kha

28

и

Grub-mthah

çel-kyi

me-lon

—

сочинение rJe-bcun blo-bzan Chos-kyi ni-ma dpal bzah-po

.

На

основании' этих источников

и

самих надписей

из

Цаган-байшинг

Г.Хут

устанавливает родословную Цокту-тайджи, устанавливает

его

принадлеж-

ность

к

красношапочному учению тибетского буддизма

и

отмечает

его

роль

в

борьбе против

других

монголов-желтошапочников

в

союзе

с

Легдан-ханом

чахарским, борьбе,

в

которой

они оба

погибли. Сведения

эти

очень кратки

и

недостаточны

°.

Надо прибавить еще,

что

А.М.Позднеев

во

время поездки своей

по

Мон-

голии

в

1892-1893

гг.

имел возможность списать монгольский текст надписи

из

Цаган-байшинг, копия которой оказалась

у

одного тайджи Саин-ноинов-

ского хошуна, 1#ам'а, считавшего себя потомком Цокту-тайджи. А.М.Позднеев

дает

свой список монгольского текста вместе

с

русским переводом (очень

тяжелым)

в I т.

«Монголия

и

Монголы»

31

,

но не

приводит никаких поясне-

ний

32

;

он не

упоминает

даже

о

работах

Г.Хута

и о том, что

издаваемый

им

монгольский текст имеется

в

Атласе

Орхонской экспедиции В.В.Радлова

33

,

вышедшем

в

свет, как известно,

в 1892 г.

Кроме

того,

в

русской литературе

по

монголоведению упоминалось

раз о

Цокту-тайджи,

что

ускользнуло

от

внимания

Г.Хута.

О

нашем тайджи говорят

«Монголо-ойратские законы

1640 г.»

34

.

Проф.

К.Голстунский

в

примечаниях

своих

к

изданному

им

вместе

с

переводом текста «Монголо-ойратских

за-

конов» сообщает

на

основании монгольских источников довольно подроб-

ные

сведения

о

Цокту-тайджи

35

,

не

упоминая, правда,

о

связи последнего

с Легдан-ханом.

А.М.Позднеев

в

первой главе своей книги «Эрдэнийн эрихэ», озаглав-

ленной

«Взгляд

на

состояние

Халхи

во

второй половине

XVI и

начальных

годах

XVII

вв.»

36

,

не

говорит ничего

о

Цокту-тайджи

и

почти

не

касается

27

См.:

Huth.

Sur les inscriptions, с. 176,

178;

он

же.

Die Inschriften, с. 59.

28

Сочинение это было издано и переведено на немецкий язык Г.Хутом (к сожалению, не

имеет

указателя), см. его Geschichte des Buddhismus. T. 1 и 2. О Цогту см.: Т. 2, с.

51, 250-251.

2

Сочинение это было частично переведено с приложением некоторых выдержек из тибет-

ского

текста Сарат Чандра

Дасом,

см. его Contributions on the Religion. Vol.50, с.

187-251;

Vol.

51,

с. 1-76. О Цокту см.: Vol.

51,

с. 64, 72.

30

Huth.

Sur les inscriptions, с.

176-179;

он

же.

Die Inschriften, с.

58-61.

31

С.

467-472.

32

За исключением пояснения 1дДм-т'аёш; см.:

Позднеев.

Там же, с. 472.

33

По сравнению с изданием ГХута монгольский текст в издании А.М.Позднеева оказы-

вается

более исправным — монгольский переписчик читал текст

лучше

Г.Хута, но все же не

лишенным

некоторых

дефектов,

например пропусков.

34

См.:

Голстунский.

Монголо-ойратские законы, с. 2-3, 36.

35

См.:

Голстунский.

Там же, с. 8, 100, 104.

Проф.

Голстунский очень лаконично указывает

источник своих сведений о нашем тайджи: «История Монголии на монг. яз., рукопись» (там же,

с.

101).

36

С.

93-118.

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

235

движения красношапочников

в

Халхе. Правда,

он

упоминает

о

Цокту-нояне

37

удзумучинском,

но это,

очевидно,

не наш

тайджи,

и

Позднеев напрасно

за-

ставляет

его

уйти

на Хуху-нор

из-за междоусобиц халхаских князей

8

:

источ-

ник

Позднеева

и он сам

спутали между собой

две

разные личности.

Можно

отметить

еще, что

некоторые европейские исследователи, хотя

и

не

упоминали имени Цокту-тайджи,

тем не

менее касались вскользь

по-

явления

халхасов

в

Амдо

и

Хуху-норе, приведенных

туда, как это мы

теперь

знаем,

нашим тайджи

39

.

Сведения

о

Цокту-тайджи, сообщаемые

нам Г.Хутом и

К.Голстунским,

в

общем сводятся

к

следующему:

Coy-tu-taiiß, сын Xosüci,

пятого сына

Nunuxu, третьего сына

Geresenje,

кочуя

по р.

Толе, построил красношапоч-

ный

монастырь, законченный

в 1617 г.

Оказавшись

во

враждебных отноше-

ниях

с

халхаскими князьями, поборниками учения желтошапочников, Цокту-

тайджи

был

изгнан

из

своих кочевий

и

удалился

на

Хуху-нор.

Он

побуждает

чахарского Легдан-хана выступить против желтошапочников

в

Тибете,

что

влечет гибель Легдан-хана

и его

царства, доставшегося манджурам.

Сам

Цокту погибает вскоре

(1637 г.) в

борьбе

с

ойратским князем

Güsi-xän'ом,

защитником

желтой веры.

Как

Г.Хут, так и

К.Голстунский

к

источникам своих сведений

о халха-

ском

Цокту-тайджи отнеслись

не

критически. К.Голстунский,

«не

мудрствуя

лукаво», пересказал вкратце содержание одной монгольской рукописи

и

даже

не

остановился перед странным утверждением, будто

бы

«халхаский Цокту-

Нойон,...

подчинив своей власти Амдо, задумал уничтожить буддизм»

°.

37

Там же, с. 103, 116.

38

Там же, с. 116.

39

См.: Rockhill. The Dalai Lamas of Lhasa, с. 7; Courant. L'Asie Centrale aux XVII-e et

XVIII-e

siècles,

c. 19. В своей большой

книге

«Russia, Mongolia, China» Дж.Беддли упоминает

Цокту-тайджи

только в генеалогической таблице, его имя не попало даже в прекрасно состав-

ленный index. Дж.Беддли, очевидно, пропустил любопытное течение в монгольской жизни

потому, что не был знаком с работами Г.Хута: в перечне использованных Дж.Беддли авторов

имя Г.Хута не упоминается вовсе (см. там же, vol.1, с. CCLIII): краткое же сообщение

К.Голстунского не остановило его внимание: действительно, оно делается вполне понятным

лишь

по ознакомлении с работами Г.Хута.

Г.Ц.Цыбиков во время своего путешествия в Тибет в

1899-1902

гг. видел на Хуху-норе,

в местности, лежащей недалеко от монастыря «Дулан-кит», «остатки города, приписываемого

преданием некоему Цокто-хану». См.: Цыбиков. Буддист-паломник, с. 61. Г.Ц.Цыбиков приво-

дит любопытный пересказ предания о том, что будто бы «ламы однажды предсказали Цокто-

хану, что ему угрожает большая опасность от

врагов».

Для отвращения опасности по совету лам

он

строит субурганы по одному в год в течение шести лет. Подданные его, наконец, «подняли

ропот и отказались от работ». Прошло еще несколько лет, и

вдруг

напал на Куку-нур Гуши-хан.

Он

убил Цокто-хана и разрушил его город. Остатки развалившихся стен

ныне

называются „го-

родом Цокто-хана", а субурганы, сильно испорченные временем, уже не возбуждают у ламаитов

никакого религиозного чувства» [Цыбиков, там же]. Далее Г.Ц.Цыбиков приводит «историче-

ское

сказание», связанное с вышеприведенным преданием: сообщение о том, что в феврале

1637

г. Гуши-хан разбил войско Цокто. В этом «Цокто-хане» не трудно узнать нашего Цокту-

тайджи.

Об «историческом сказании», приводимом Г.Ц.Цыбиковым, будет упомянуто ниже.

Калмыцкий База-бакши тоже упоминает о «старинной крепости Цокту-хана». См.:

Позднеев.

Сказание о хождении База-бакши, с. 50 (текст), с. 179 (перевод).

40

См.: Голстунский. Монголо-ойратские законы, с. 100.