Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов

Подождите немного. Документ загружается.

216

Сочинения

Примеры:

монг.-письм.

dörben//derben

четыре,

edüi//ödüi

еще не,

edür//ödür

день,

ebül//öbül

зима; монг.-письм.

ebügen,

ойрат.-письм.

öbügen~öbogen,

байт., дэрб.

öwry

>тюрк.: алт., тел.

öböcöH

старик; монг.-письм. (древн.)

enegen//*önegen

> байт, она,

халх.

уно вот этот, этот.

Арх. Палладий дает объяснение слову «Тебтэнгэри» (Teb-tenri): «слово

это,

по-видимому, значит: восходящий, или восходивший на небо»

5

. Березин

же пытается подкрепить это предположение совершенно невероятной мон-

гольской этимологией

6

, привлекая для сравнения слова, не имеющие ничего

общего с разбираемым: debki — вскакивать,

debül

— кипеть, переливаясь

через край и т.п. . На самом деле слово

teb~töb,

в живых наречияхЧоб, Чоб,

туп, в монгольском языке значит: центр, средина, прямо, прямота, лицевая

сторона, средоточие; тибетско-монгольские словари обычно словом tob пере-

водят тиб. SÏP средина||манджур. tob прямо против чего, прямо против лица

(монг. ö = мджр. о: монг.

törü

= мджр. doro закон, право, правление, монг.

bös = мджр. bose~boso, бязь, бумажная или полотняная ткань).

teb~töb

tenri

может значить: а) средина-небо, т.е. часть неба прямо над головой, в зените;

Ь)

правое небо, правый небожитель.

Что касается dayun <Црт/ нашей цитаты, то очевидно, что форма эта

восходит к кит.

,çai-jyaH,

так же как монг. tayan < кит.

taï-waij

(титул найман-

ского государя).

5

Сокровенное сказание, пер. Палладия, с. 237.

6

Там же, с. 209-210.

7

Монгольские примеры даются И.Н.Березиным не всегда в правильной форме и с пра-

вильным значением.

«Beyamini»

Марко

Поло

217

«Beyamini»

Марко Поло

Марко

Поло, рассказывая о Тибете и его обитателях, сообщает, что

«ловки они диких зверей ловить, особенно диких быков, которых называют

Beyamini,

огромных и свирепых»

1

. Sir Henry

Yule

полагает, что слово

Beyamini

не восточного происхождения, оно стоит вместо венецианского

Buemini,

т.е. «богемский, богемец», как могли обозначать буйволов и зубров

2

.

Вряд ли можно согласиться с предложением Sir Henry

Yule

3

.

Прежде все-

го не совсем понятно, каким образом текст Рамузио мог исказить общеупот-

ребительное венецианское слово, хотя бы взятое в особом значении? Затем

известно очень близкое к

Beyamini

тибетское слово, делающее понятным

фразу Марко Поло: «которых называют

Beyamini».

Слово это:

Ц

Щ ba-men,

означающее «дикий бык, Bos

gavaeus,

gayäl-guyal

англо-индийского слова-

ря», водящийся в Тибете; иногда под словами

ba-men

подразумевают и яка

(сарлыка),

Bos

grunniens

4

.

Слово

ba-men

распространилось и за пределы

Тибета: монголы передают его как

bamin-bamên

6>£г/,

причем подразуме-

вают под ним или дикого быка, или теленка буйвола — хайныка

«W*W

и/

j .

Можно

думать поэтому, что

Beyamini

Марко Поло не что иное, как тиб.

'

Ьа-теп,

какой бы вид дикого быка под этим им ни понимался.

1

Марко Поло, пер. Минаева, с. 171; Марко Поло, изд. Юла. Vol. 2, р. 50. О Beyamini упо-

минает один только текст Рамузио.

2

Марко Поло, изд. Юла. Vol. 2, р. 52.

3

Минаев, приводя вышеизложенное мнение Sir Henri

Yule,

не высказывает ничего по это-

му поводу. Там же, с. 171.

4

Sir Henry

Yule

предполагает, что Марко Поло имел в виду быка того же рода, что и

«gäur»,

значит, Bos

gaurus.

5

Такое значение

дает

тиб.-монг. словарь Zla-bahi-od

Агван

Дандар лхарамбы Алашань-

ского.

218

Сочинения

О прозвище

«Dayan-qayan (Даян-хан)»

Sanang Secen, рассказывая о вступлении на престол монгольского хана

Batu-möngke,

повествует так: топ

tere

king

bars

jil-e

dayan

ulus-i

ejelekü

boltuyai

kemejü Dayan-qayan

kernen

nereyidün

esi

qatun-u emün-e

qan

orun-a

sayulyayad}...

т.е. «В том же году кщ-барса его (т.е.

Batu-möngke)

посадили на трон пе-

ред ханыией-праматерью, наименовав Даян-ханом, говоря: пусть владеет он

всем народом (или: ...Даян-ханом для того, чтобы владел он всем народом)».

В безымянной «истории» монголов, вывезенной из Халхи В.В.Радловым

в

1891 г. и теперь хранящейся в Азиатском музее

2

, встречается очень близкая

фраза

3

:

dayan

bügüde-yi

ejelekü

boltuyai

kemejü

Batu-möngke

Dayan-qayan

kernen

nereyidcü

ejen-ü cayan

ger-ün

emüne

qan

sayubai.

Т.е. «Для того, чтобы владел он всеми народами, наименовали его Бату-

мэнке

Даян-ханом и он воссел на трон (стал ханом) перед белой юртой вла-

дыки (т.е. Чингис-хана)».

Слово dayan в монгольском языке хорошо известно, оно встречается

как

в монг.-письм. и ойрат.-письм., так и в разных живых монгольских и

ойратских наречиях, хотя в европейских словарях упоминается глухо

4

;

монг.-письм.,

ойрат.-письм. dayan > байт., дэрб.-Кобд., захач., дэрб.-Астр.,

торг.-Астр, да]ш, халх.-Зап. да]щ, горл., джаст. даЧ «все, всё, все цели-

1

Сананг

Сечен,

пер.

Шмидта,

с. 180-181.

2

Колл.

Р. № 5.

3

Pagina

95.

4

Рассматриваемое

слово

в

живых

наречиях,

а

также

и в

текстах

монг.-письм.

языка

осо-

бенно

часто

встречается

в

форме

instrument.,

см.

Руднев.

Материалы

по

говорам,

с. 80-81;

Калмыцко-русский

словарь

А.М.Позднеева

указывает

только

формы

instrument,

(с. 211), dayâr,

dajäp, damëp (instrument.) //

cuyar~~éuyyar~cuy~iyar

(instrument. < éuy)

«все

вместе,

все»:

instrument,

употребляется

вместо

nominativ.

Указание

А.Д.Руднева

(там же, с. 81) со

ссылкой

на

одного

монгола,

что

будто

бы

дашёр=ба1рёр

«радостно»,

основано

на

недоразумении;

действи-

тельно

в

монг.

песнях,

пословицах,

сказках,

в

разных

фольклорных

контекстах

dayan-iyar

стоит

рядом

со

словами,

выражающими

«радоваться,

блаженствовать,

веселиться»

и т.д., что и

дало

повод

вышеупомянутому

монголу

дать

такое

«объяснение».

О

прозвище

«Dayan-qayan

(Даян-хан)»

219

ком,

множество, масса, масса народа» (daya(n)

=

мджр.,

уауа

«всякий,

все,

каждый».

Dayan-gayan,

следовательно, значит «всенародный хан»; несомнен-

но,

что так

понимают

это

прозвище

и

монгольские источники, указанные

выше.

Появление

подобного титула

или

прозвища

не

должно

нас

удивлять.

На

всем протяжении истории монголов

мы

встречаемся

с

такими прозвания-

ми.

Так,

очень близкими титулами

будут

il-qan

и

gür-qan

5

;

новая работа

проф.

П.Пеллио

6

показывает,

что

первые чингисханиды носили прозвище

dalai-in

qan\

«океанический, т.е. всемирный

государь».

Не

надо забывать,

что

впоследствии некоторые монгольские

и

ойратские князья носили титул

dalai

«океан, море»; напр.

Dalai

х

ип

ё~*

а

УФ

—

почетный титул

Badmadasi,

8-го сы-

на

халхаского

Solui-secen-qaria

;

дэрбэтский князь Cereng

в

половине

XVIII

века получает

от

манджурского императора титул

Tegüs

külüg

dalai-qan,

потомки

которого

до сих

пор сохраняют это звание

9

, давно ставшее народным

и

популярным (дор\үот Дала-хан «дэрбэтский Далай-хан»).

Теперь, когда

нам

стало известным,

что сын

Чингис-хана

и его

наслед-

ник,

Ögedei,

а

также

сын и

наследник последнего,

Güyüg,

носили титул

dalai

«океан, море», казалось

бы

возможным согласиться

с

Рамстедтом, кото-

рый

давно

уже

высказал предположение,

что cinggis < tenggis

«море»

10

.

Но

тут возникает

ряд

непреодолимых затруднений. Прежде всего слово

tenggis,

именно

в

этой форме

с /

(terigis),

встречается

в

Юань-чао-би-ши, следователь-

но,

несомненно существовало

в

монгольском языке

в

эпоху Чингис-хана.

И

в

позднейшее время слово

это

сохранилось

в

некоторых монгольских наре-

чиях

11

и

спорадически попадается

в

некоторых монгольских текстах. Поэтому

трудно себе представить, чтобы общеизвестное слово,

и

впоследствии сохра-

нившее свой первоначальный консонантизм, могло

бы

вдруг

подвергнуться

такому большому изменению,

как

/>с, став прозвищем монгольского хана.

Затем,

как

тогда объяснить форму

jiri-gis,

встречающуюся

в

памятниках

монгольского квадратного письма? Прозвище монгольского завоевателя

распространилось широко

на

Западе именно

в

этой форме

с

начальным

J;

тибетские книги очень часто дают форму

t^'SK

Jin-gir

// S^'^'jw

chiri-ger

rgyal-po

«Чингис-император».

5

См.:

Pelliot.

Les

Mongols

et la

papauté,

c.

22-23;

Владимирцов.

Pancatantra,

с

148; Марко

Поло,

изд. Юла, vol. I, p. 232.

6

Там же, с.

23-24.

7

Любопытно отметить форму genetiv. dalai-in печати письма

Güyüg'а,

так неожиданно и

блестяще

открытого проф.

П.Пеллио.

В классическом мон.-письм. языке genetiv. от основ на v.

всегда

-yin, но в старом монг.-письм. языке до классического периода основы, оканчивающиеся

на дифтонги, обычно утрачивают конечное i перед окончанием genetiv., напр.: oytaryu-yin

(genetiv.

< oytaryui),

ügeyin

(genetiv.

<

ügei;

быть может, надо транскрибировать

ügeiin~ügei-in,

т.е.

таким же образом отмечать форму genetiv., как то сделано на печати, вырезанной, как теперь

стало

известно окончательно, русским мастером Кузьмой).

8

См.:

Голстунский.

Монголо-ойратские законы, с. 99;

Baddeley.

Russia, Mongolia, China.

Vol. I, pi. с

3

, с

4

, с

5

.

9

Мэн-гу-ю-му-цзи, пер. Попова, с.

137-138.

10

Ср.:

P.Pelliot.

Там же, с. 23.

11

Напр, в дэрб.-Астр.,

дэрб.-Кобд.,

торг.-Астр., торг.-Кобд., байт.

220

Сочинения

Интересно

отметить, что в истории монголов оказалась еще одна лич-

ность,

которая приняла титул

cinggis-gayan,

или, во всяком случае, позволяла

так

именовать себя. Личность эта — известный

Légdan-qan

чахарский. Как

известно,

при нем происходила работа и работа очень большая по редакти-

рованию и переводу на монгольский язык Ганджура; и вот ряд колофонов

разных сочинений, вошедших в состав монгольского Ганджура, упоминает

Légdan-qan'а,

называя его при этом:

tngri-yin

tngri

daiiming

secen

cinggis

qutuy-tu

qayan, т.е.

«бог

богов, даймин, мудрый, Чингис, святой

хаган»

(колофон

сутры Lalitavistara); или: е/еп

boyda

sütü

cinggis-qayan-u

yeke

oru

sayuysan

erke-tü

cakravarti

qutuy-tu

dai

daiiming

cinggis

sayin

qayan, т.е. «вос-

севший на великий трон владыки священного, величием обладающего Чин-

гис-хана, могучий

cakravartin,

святой, дай-даймин, Чингис, славный

хаган»

(колофоны

сутры Saddharmapundarika). Некоторые колофоны называют его

так:

Lêgdan

(-Lindan)

cinggis-qayan.

Таким образом, для авторов этих коло-

фонов

слово

cinggis

было синонимом «великого, огромного, всемирного».

daiiming,

конечно от кит. даьмщ (название династии), — тоже получило у

монголов значение «великий, всемирный». Называя так Лекдан-хана, авторы

колофонов

совсем не хотели приписать ему притязаний на трон китайских

дай-минских государей; они хотели только отметить его право, как потомка

Чингис-хана, на «всемирное» господство:

daiiming

у монголов стало особым

словом, потому и понятно странное на первый взгляд сочетание dai

daiiming.

daiiming-qan

||

халх.

даёбац-хан, байт. да1буц-хан «(мифический) великий,

всемирный

государь».

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

221

Надписи на скалах

халхаского

Цокту-тайджи

Статья первая

I

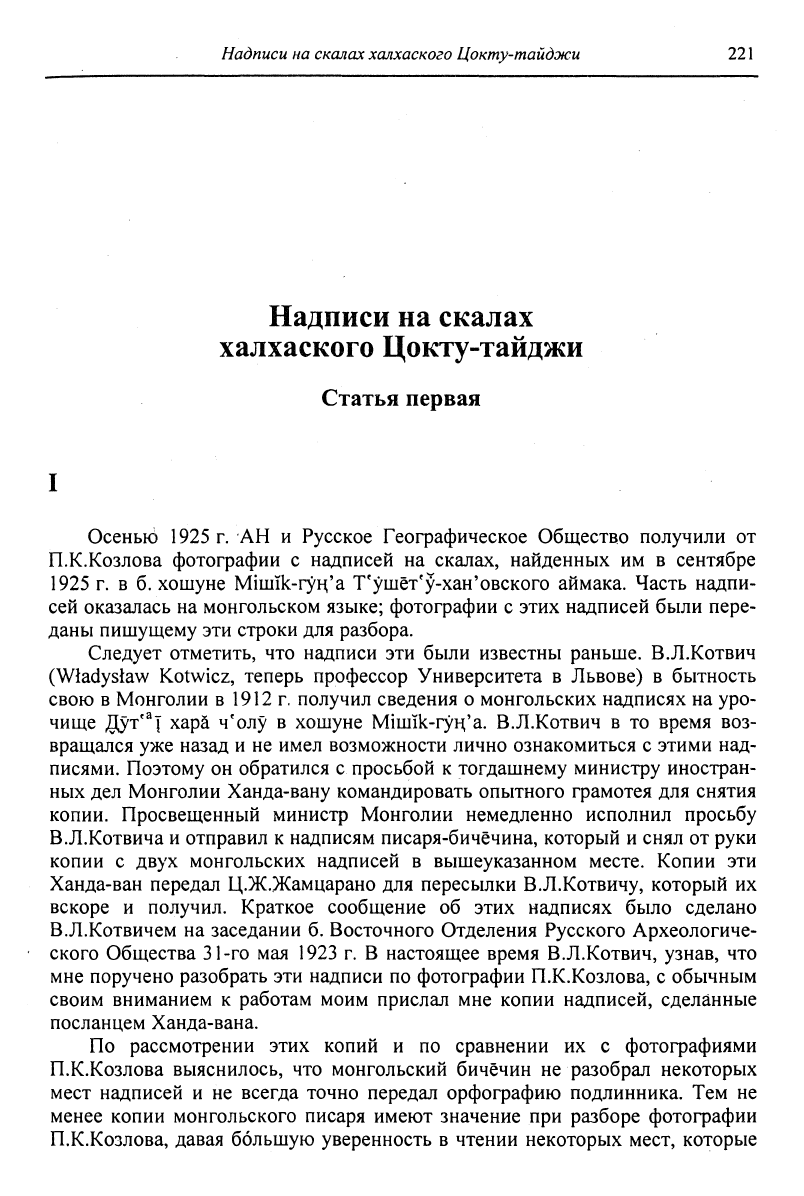

Осеныо 1925 г. АН и Русское Географическое Общество получили от

П.К.Козлова

фотографии с надписей на скалах, найденных им в сентябре

1925 г. в б. хошуне

Miuiïk-гуц'а

Тушёт'у-хан'овского аймака. Часть надпи-

сей оказалась на монгольском языке; фотографии с этих надписей были пере-

даны пишущему эти строки для разбора.

Следует

отметить, что надписи эти были известны раньше. В.Л.Котвич

(Wladystaw

Kotwicz, теперь профессор Университета в Львове) в бытность

свою в Монголии в 1912 г. получил сведения о монгольских надписях на уро-

чище

Дут'

а

|

xapä

ч'олу в хошуне

Miuiïk-гуц'а.

В.Л.Котвич в то время воз-

вращался уже назад и не имел возможности лично ознакомиться с этими над-

писями.

Поэтому он обратился с просьбой к тогдашнему министру иностран-

ных дел Монголии Ханда-вану командировать опытного грамотея для снятия

копии.

Просвещенный министр Монголии немедленно исполнил просьбу

В.Л.Котвича и отправил к надписям писаря-бичёчина, который и снял от руки

копии

с

двух

монгольских надписей в вышеуказанном месте. Копии эти

Ханда-ван передал Ц.Ж.Жамцарано для пересылки В.Л.Котвичу, который их

вскоре и получил. Краткое сообщение об этих надписях было сделано

В.Л.Котвичем на заседании б. Восточного Отделения Русского Археологиче-

ского Общества 31-го мая 1923 г. В настоящее время В.Л.Котвич, узнав, что

мне

поручено разобрать эти надписи по фотографии П.К.Козлова, с обычным

своим вниманием к работам моим прислал мне копии надписей, сделанные

посланцем Ханда-вана.

По

рассмотрении этих копий и по сравнении их с фотографиями

П.К.Козлова

выяснилось, что монгольский бичёчин не разобрал некоторых

мест надписей и не всегда точно передал орфографию подлинника. Тем не

менее копии монгольского писаря имеют значение при разборе фотографии

П.К.Козлова,

давая большую уверенность в чтении некоторых мест, которые

222

Сочинения

вышли

на

фотографии недостаточно

ясно,

в

особенности надписи, вырезан-

ной

на

наклонной скале.

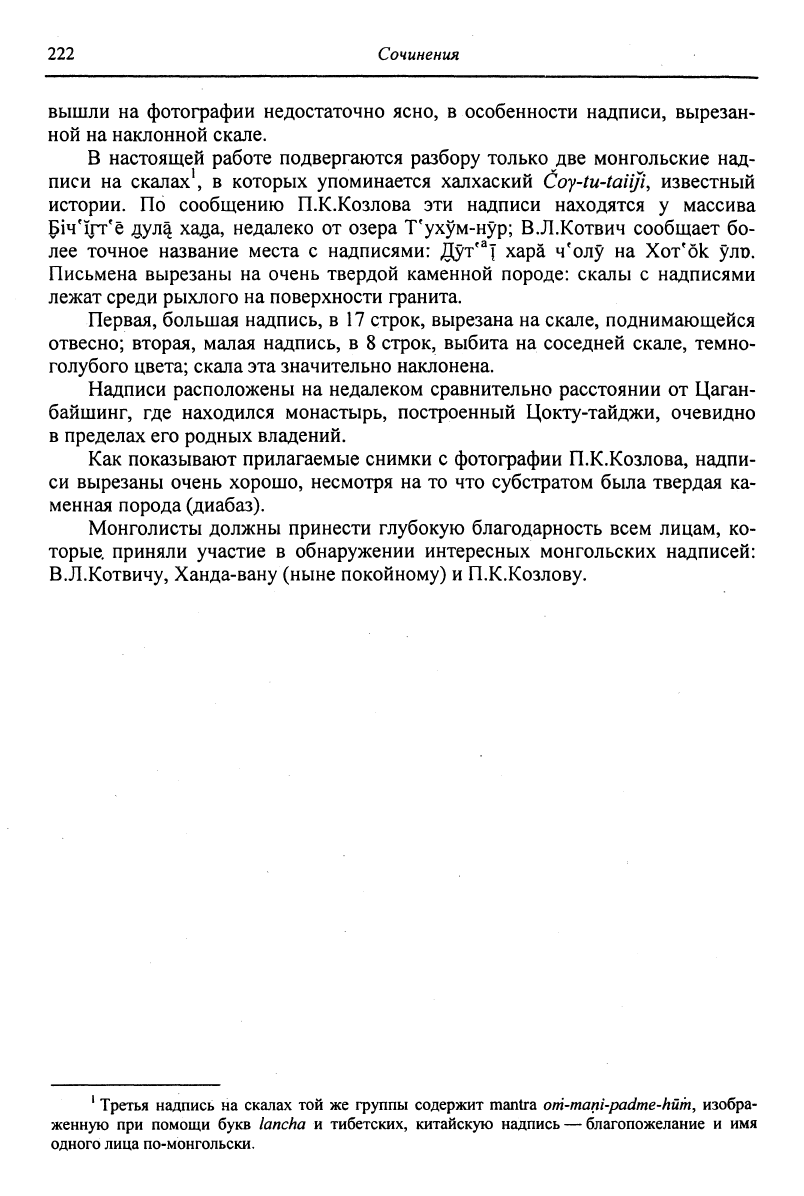

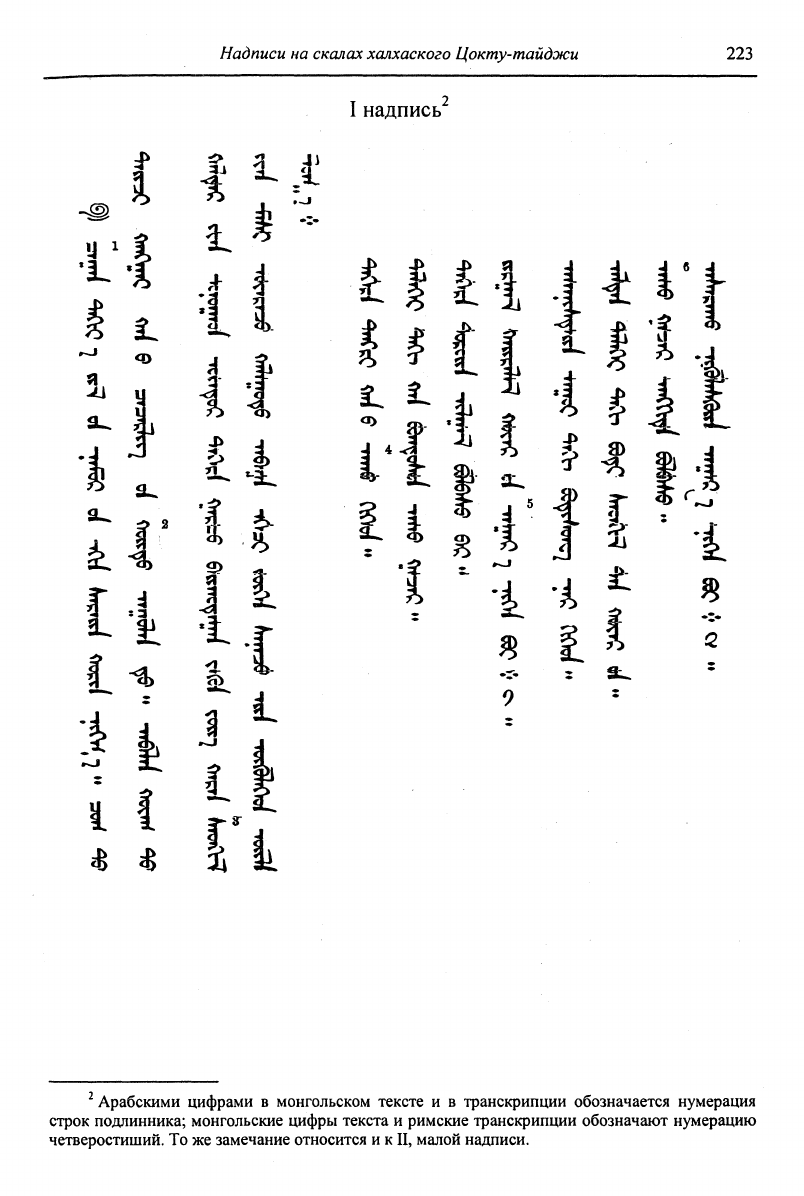

В настоящей работе подвергаются разбору только

две

монгольские

над-

писи

на

скалах

1

,

в

которых упоминается халхаский

Coy-tu-taiiji,

известный

истории.

По

сообщению П.К.Козлова

эти

надписи находятся

у

массива

ШчЧгҮё

#ул|

хода,

недалеко

от

озера

Тухум-нур;

В.Л.Котвич сообщает

бо-

лее точное название места

с

надписями:

Дут

?а

|

хара

ч'олу

на

Хот'ок

улр.

Письмена

вырезаны

на

очень твердой каменной породе: скалы

с

надписями

лежат среди рыхлого

на

поверхности гранита.

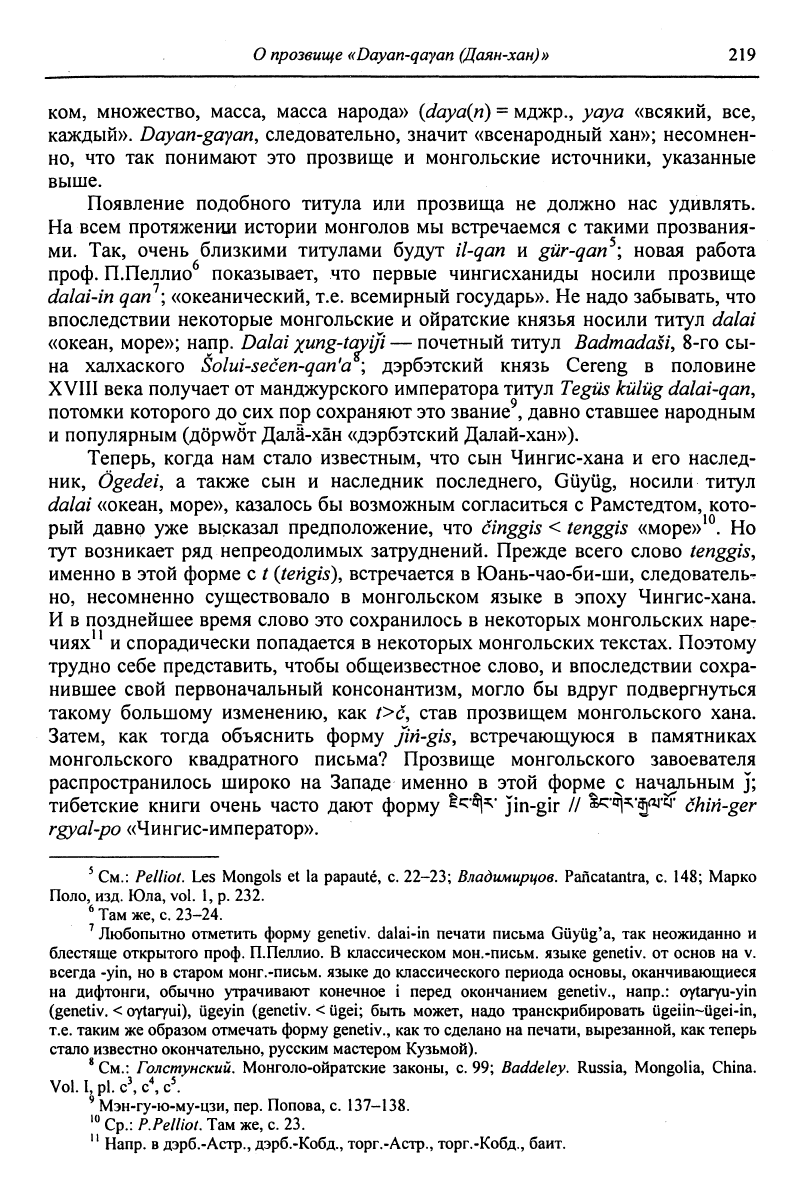

Первая,

большая надпись,

в 17

строк, вырезана

на

скале, поднимающейся

отвесно; вторая, малая надпись,

в 8

строк, выбита

на

соседней скале, темно-

голубого

цвета; скала

эта

значительно наклонена.

Надписи

расположены

на

недалеком сравнительно расстоянии

от

Цаган-

байшинг,

где

находился монастырь, построенный Цокту-тайджи, очевидно

в

пределах

его

родных владений.

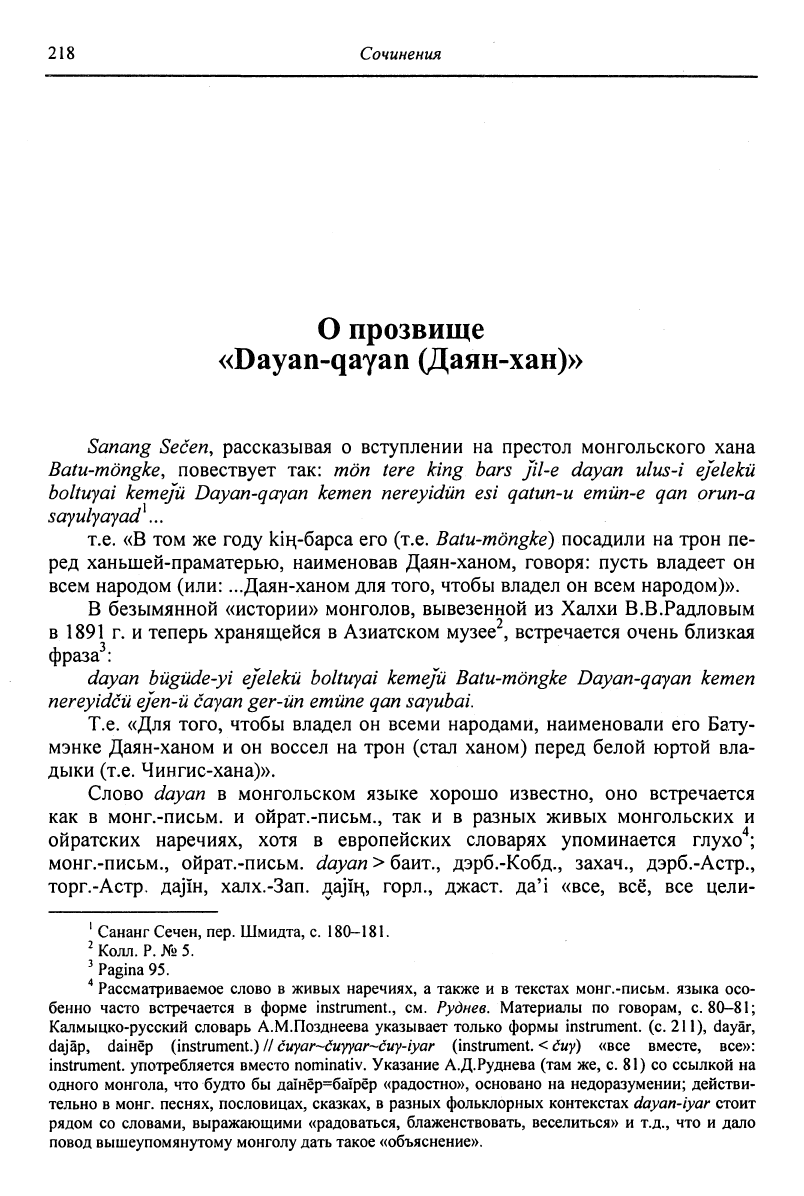

Как

показывают прилагаемые снимки

с

фотографии П.К.Козлова, надпи-

си

вырезаны очень хорошо, несмотря

на то что

субстратом была твердая

ка-

менная

порода (диабаз).

Монголисты должны принести

глубокую

благодарность всем лицам,

ко-

торые, приняли участие

в

обнаружении интересных монгольских надписей:

В.Л.Котвичу, Ханда-вану (ныне покойному)

и

П.К.Козлову.

1

Третья надпись на скалах той же

группы

содержит mantra

om-mani-padme-hum,

изобра-

женную

при помощи букв lancha и тибетских, китайскую надпись — благопожелание и имя

одного

лица по-монгольски.

Надписи

на скалах

халхаского

Цокту-тайджи

223

<D

к i

I

7

I

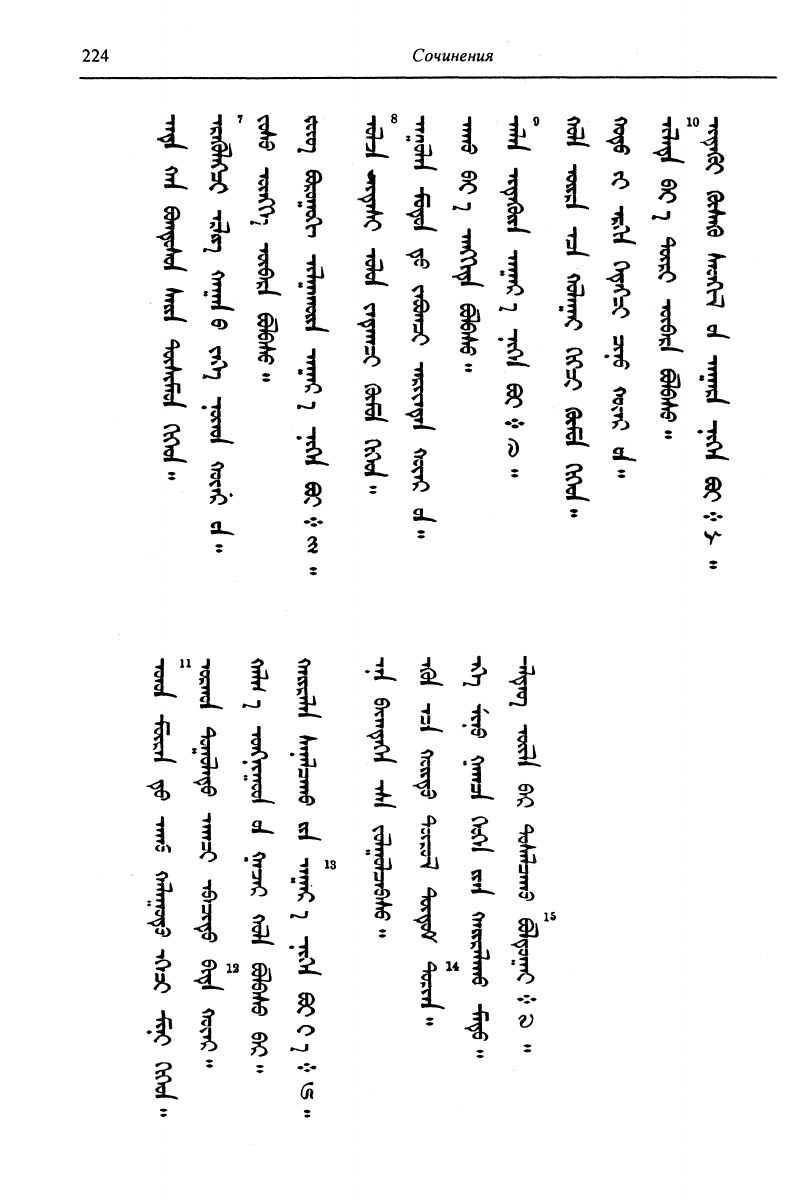

надпись

5-

2

Арабскими цифрами в монгольском тексте и в транскрипции обозначается нумерация

строк подлинника; монгольские цифры текста и римские транскрипции обозначают нумерацию

четверостиший. То же замечание относится и к II, малой надписи.

224

Сочинения

I

ft

IL

4

i.

?

-I

10

1

1

-%

H

•* !

•4.

4.

i>

J

14

1

r

1

1

О

(л

Надписи

на скалах

халхаского

Цокту-тайджи 225

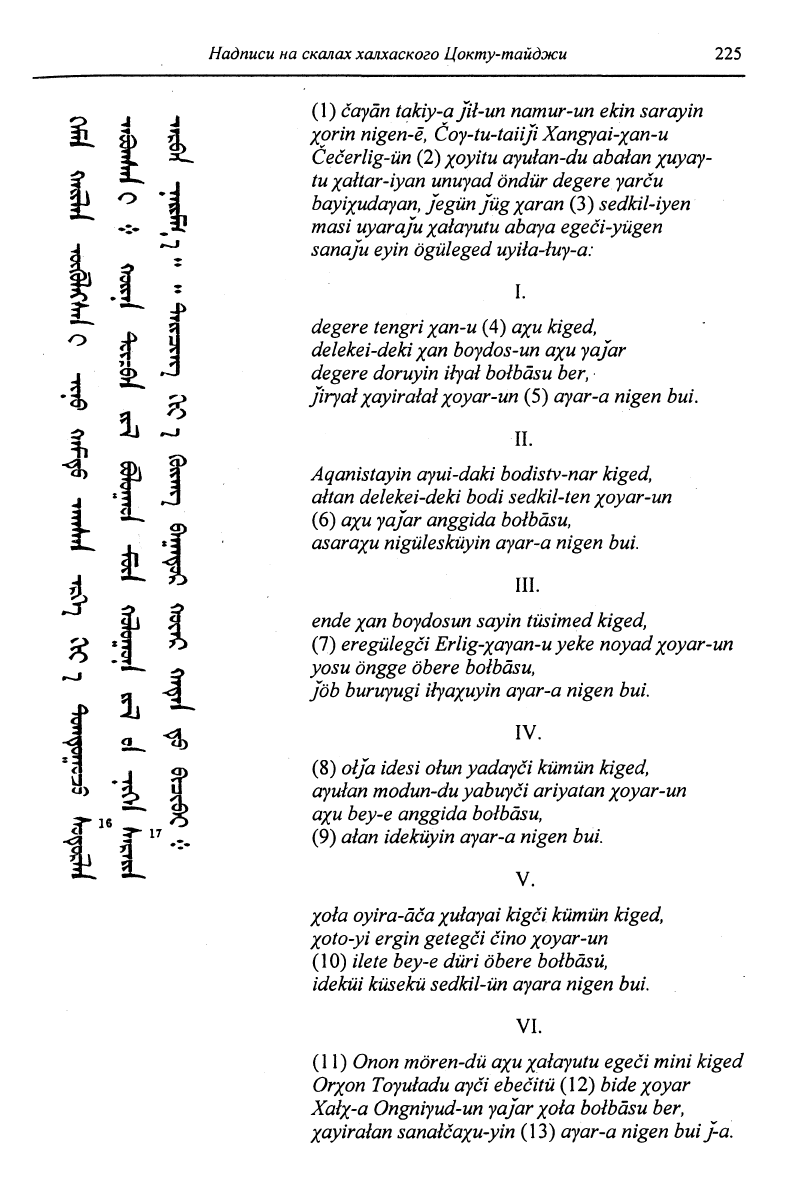

(I)

cayän takiy-a JU-un namur-un ekin sarayin

Xorin nigen-ë, Coy-tu-taiiji Xangyai-xan-u

Cecerlig-ün (2) xoyitu ayulan-du abalan

х

и

У

а

У-

tu xattar-iyan

unuyad

öndür degere yarcu

bayixudayan, Jegün füg xaran (3 ) sedkil-iyen

masi uyaraju xatayutu abaya egeci-yügen

sanaju eyin ögüleged uyila-luy-a:

I.

degere tengri xan~u

(4) ахи

kiged,

delekei-deki

xan

boydos-un

ахи

у ajar

degere

doruyin ityai botbäsu

her,

Jiryalxayiratalxoyar-un

(5)

ayar-a nigen

bui.

II.

Aqanistayin ayui-daki bodistv-nar

kiged,

altan delekei-deki bodi sedkil-ten xoyar-un

f

(6)

ахи

yajar

anggida

botbäsu,

asaraxu nigülesküyin ayar-a nigen

bui.

III.

Ц

ende х<ж boydosun sayin tüsimed

kiged,

?>

(7)

eregülegci Erlig-xayan-u yeke noyad xoyar-un

^ yosu öngge obere botbäsu,

чЗ

Job

buruyugi iiyaxuyin ayar-a

nigen

bui.

o)

(8)

otja

idesi olun yadayci kümün

kiged,

ЗГ

ayulan modun-du yabuyci ariyatan xoyar-un

*

^5 ахи

bey-e

anggida

botbäsu,

17

,..

(9) atan ideküyin ayar-a nigen

bui.

V.

Xota oyira-äca xulayai kigci kümün

kiged,

Xoto-yi ergin getegci cino xoyar-un

(10) ilete bey-e düri obere botbäsu,

ideküi küsekü sedkil-ün ayara nigen

bui.

VI.

(II) Onon mören-dü

ахи

xatayutu

egeci

mini

kiged

Orxon Toyuiadu ayci ebecitü (12) bide xoyar

Xalx-a Ongniyud-un yajarxota botbäsu

ber,

Xayiralan sanalcaxu-yin (13) ayar-a nigen buij-a.