Владимирцов Б.Я. Работы по истории и этнографии монгольских народов

Подождите немного. Документ загружается.

246

Сочинения

с одной тысячью своих воинов однажды в местности

Ulayan

xosiu

перебил

сорок

тысяч воинов

Co/ur

Coytu.

И сам князь

Coxur

Coytu

погиб».

Во время моего последнего пребывания в Пекине мне пришлось видеть

в

частной библиотеке Б.И.Панкратова южномонгольский, по-видимому, кси-

лограф,

содержащий любопытное сочинение на тибетском языке, оставав-

шееся до сих пор неизвестным. Сочинение это — «История буддизма в Мон-

голии»: ^•^•§"^'S'S*'

4

^'^^ «Гир-

лянда белых лотосов — (сочинение), ясно говорящее о том, как благородное

учение (Будды) распространилось в великой монгольской стране». Закончено

в

1889 г.

Автор

— bhiksu Dam-chos rgyam-cho, иначе называемый

Dharmatäla;

в

Пекине рассказывали, что он по происхождению монгол, брат знатного чи-

новника,

хорошо знавшего по-китайски и по-манджурски; он,

будто

бы, по-

могал брату ламе по части источников на этих языках.

Сочинение

это останавливается и на Цокту-тайджи, сообщая, между про-

чим,

сведения почти те же и в тех же почти выражениях, что и

Bolor

toll.

О религиозных взглядах Цокту-тайджи говорится там следующее, позволяю-

щее нам более определенным образом истолковать фразу вышеприведенного

абзаца из

Bolor

tolï.

Coxur

Coytu

...kitad-un teüken-dü

sayin

amu, т.е.: «Цохор

Цокту хорошо относится к китайским повествованиям». Рассматриваемая

же «История» говорит следующее:

^т%^"^^'5^^^^?А^^«^|

Т.е.:

«Халхаский

Coy-tu

главным образом благоговел к религии китайских бон-

бо — даосов».

В рассказе этом из

Bolor

toli

имеется несколько данных о Легдан-хане и

Цокту-тайджи, неизвестных доселе по прежним источникам, к которым, ко-

нечно,

тоже нельзя относиться с безусловным доверием

71

.

Попробуем теперь разобраться во всем том, что нам известно о Цокту-

тайджи, не забывая и его собственных надписей.

Khutugaitu, см.:

Pallas.

Sammlungen historischer Nachrichten, с. 36. Не есть ли Khotokhotsin не что

иное,

как искажение

Xoyüci<Xosiyuci,

как называет его

Bolor

toli?

Известно, что Батур хун-

тайджи участвовал в походе Гуши-хана в

Амдо

(см.:

Courant.

Там же, с. 47) и получил от Далай-

ламы

титул

Erdeni

(драгоценность) в 1635 г., т.е. приблизительно за год до гибели Цокту-

тайджи. <Русские архивные документы подтверждают факт участия Батура-хунтайджи в походе

Гуши-хана в

Амдо,

который состоялся не ранее конца 1636 г., т.е. после гибели Цокту-тайджи.

В свои

улусы

Батур-хунтайджи вернулся в мае 1638 г. См.: Русско-монгольские отношения,

1636-1654,

с. 175, 179.>

71

Близкие версии, несомненно восходящие к

Bolor~

toli

или его источникам, содержатся

в различных монгольских «историях», более поздних, напр., в

Subud

erike,

историческом сочи-

нении

ордоского

yonciyjab

'а (см.: Ms. Азиатского Музея, под шифром Ж. № 34, f. 10).

Надписи на скалах халхаского Цокту-тайджи 247

Надписи

на скалах

халхаского Цокту-тайджи

Статья

вторая

1

III

Цокту-тайджи жил в эпоху, когда, по выражению В.Горского, высказан-

ному в литературном стиле первой половины прошлого века, «на севере

Халхасские

ханы увлеклись влиянием буддизма, рассуждали о преимуществах

желтого и красного закона, и решение этого трудного вопроса находили толь-

ко

в воспламеняющем вдохновении кумыса» . Но мы знаем, что в действи-

тельности решение вопроса о правоте красного и желтого закона искали и

не

только в кумысе. Для решения его прибегали иногда и к сабле. До каких

же размеров достигала борьба между желто- и красношапочниками в

Халхе

в

первую половину

XVII

века? Решительный ответ на этот вопрос чрезвычай-

но

затруднителен ввиду крайней недостаточности наших источников. Мон-

гольские исторические сказания лишь

глухо

говорят о какой-то борьбе, воз-

никшей

между сторонниками

двух

направлений северного, тибетского

буддизма в

Халхе.

Можно встретить, например, такую фразу

3

:

'Статья первая, см.; ИАН

СССР.

<Т. 20. №

13-14,>

1926, с.

1253-1280.

<Наст. том,

с.

221-246.>

2

См.: ТЧРДМ. Т. I.

<СПб.,

1852>, с. 100-101.

3

Ср. указание Шэн-у-цзи, см.: Потанин. Очерки. Вып. 3, с. 324;

Courant.

L'Asie

Centrale

aux

XVIÏ-e

et

XVIII

siècles, с 28.

248

Сочинения

<D

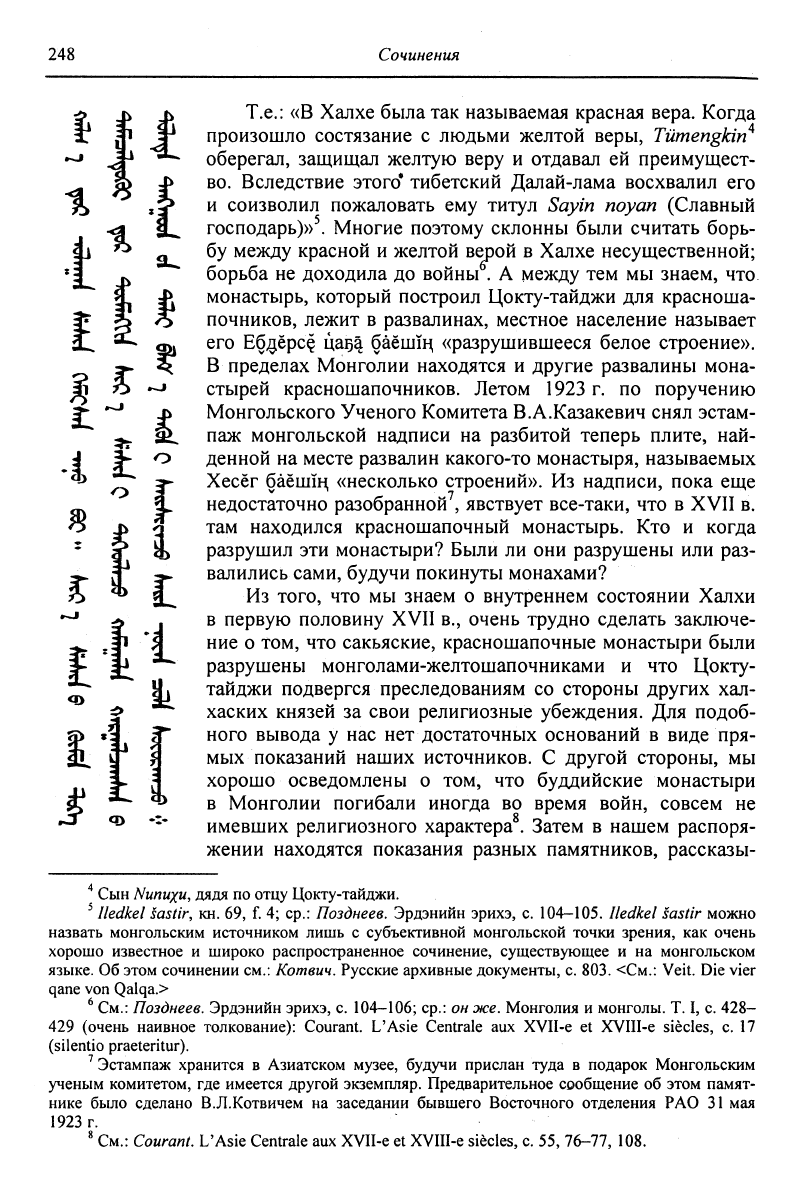

Т.е.: «В

Халхе

была так называемая красная вера. Когда

произошло состязание с людьми желтой веры,

Tümengkin

4

оберегал, защищал

желтую

веру и отдавал ей преимущест-

во.

Вследствие этого* тибетский Далай-лама восхвалил его

и

соизволил пожаловать ему титул Sayin

noyan

(Славный

господарь)»

5

. Многие поэтому склонны были считать борь-

бу между красной и желтой верой в

Халхе

несущественной;

борьба не доходила до войны . А между тем мы знаем, что

монастырь, который построил Цокту-тайджи для красноша-

почников,

лежит в развалинах, местное население называет

его Еб^ёрсс цащ баёшщ «разрушившееся белое строение».

В пределах Монголии находятся и другие развалины мона-

стырей красношапочников. Летом 1923 г. по поручению

Монгольского Ученого Комитета В.А.Казакевич снял эстам-

паж

монгольской надписи на разбитой теперь плите, най-

денной

на месте развалин какого-то монастыря, называемых

Хесёг баёшщ «несколько строений». Из надписи, пока еще

недостаточно разобранной

7

, явствует все-таки, что в

XVII

в.

там находился красношапочный монастырь. Кто и когда

разрушил эти монастыри? Были ли они разрушены или раз-

валились сами,

будучи

покинуты монахами?

Из

того, что мы знаем о внутреннем состоянии Халхи

в

первую половину

XVII

в., очень трудно сделать заключе-

ние

о том, что сакьяские, красношапочные монастыри были

разрушены монголами-желтошапочниками и что Цокту-

тайджи подвергся преследованиям со стороны

других

хал-

хаских князей за свои религиозные убеждения. Для подоб-

ного вывода у нас нет достаточных оснований в виде пря-

мых показаний наших источников. С другой стороны, мы

хорошо осведомлены о том, что буддийские монастыри

в

Монголии погибали иногда во время войн, совсем не

имевших религиозного характера

8

. Затем в нашем распоря-

жении

находятся показания разных памятников, рассказы-

4

Сын Nunuxu,

дядя

по отцу Цокту-тайджи.

э

Iledkel

sastir,

кн. 69, f. 4; ср.:

Позднеев.

Эрдэнийн эрихэ, с.

104-105.

Iledkel

sastir

можно

назвать монгольским источником лишь с субъективной монгольской точки зрения, как очень

хорошо известное и широко распространенное сочинение, существующее и на монгольском

языке.

Об этом сочинении см.:

Котвич.

Русские архивные документы, с. 803. <См.:

Veit.

Die

vier

qane von Qalqa.>

6

См.:

Позднеев.

Эрдэнийн эрихэ, с.

104-106;

ср.: он же. Монголия и монголы. Т. I, с. 428-

429 (очень наивное толкование): Courant.

L'Asie

Centrale aux

XVII-e

et

XVIII-e

siècles,

c. 17

(silentio

praeteritur).

7

Эстампаж хранится в Азиатском музее,

будучи

прислан

туда

в подарок Монгольским

ученым комитетом, где имеется

другой

экземпляр. Предварительное сообщение об этом памят-

нике

было сделано В.Л.Котвичем на заседании бывшего Восточного отделения РАО 31 мая

1923 г.

8

См.:

Courant.

L'Asie

Centrale aux

XVII-e

et

XVIII-e

siècles,

с 55,

76-77,

108.

Надписи на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

249

вающие

о

более мирном сожительстве сакьясцев

и

гелугпасцев, красноша-

почников

и

желтошапочников,

в

Монголии.

Мы

знаем, например,

что

первыми деятелями

в

Erdeni-Jü,

первом

буд-

дийском монастыре

в

Халхе,

были сакьяские ламы

9

. Как

ни

путаны

и

наивны

сведения, сообщаемые

Erdeni-jü-yin...

toyuji

«Историей Ердени-дзу»

10

,

тем не

менее

они

совершенно определенно рисуют

нам

картину содружества крас-

ных

и

желтых

лам и

деятельности сакьяских монахов

у

поклонника третьего

Далай-ламы,

Abatai-хаш.

Картина

эта

становится особенно ясной, благодаря

наивным

усилиям поздней хроники затушевать значение красношапочников

для

Erdeni-ju.

Далее, нельзя забывать

еще

одного происшествия,

о

котором

уже

прихо-

дилось упоминать выше. Известно, ведь,

что

Siregetü

Gùsi

corji,

автор тибет-

ской

надписи

из

Цаган-байшинг,

был в то же

время личным учеником самого

Далай-ламы (третьего).

О личности

Gùsi corji

до сих пор

было известно очень мало:

вот

толь-

ко

что

упомянутое,

да еще то, что он

перевел

с

тибетского

на

монгольский

Yum

(Mätrkä),

rNam-thar

и

mGur-hbum

поэта

Mi-la

ras-pa,

a

также много

дру-

гих

сутр

и

шастр; происходил

он из

Куку-хото

11

.

Но

монгольская письменность, оказывается, сохранила

еще

некоторые

любопытные сведения

об

этой личности. «История

Erdeni-jü»

сообщает

нам

следующее

(f. 9)

12

:

9

См.:

Позднеев.

Монголия и монголы. Т. I, с.

428-429;

он

же.

Эрдэнийн эрихэ, с. 110.

10

Ср.:

Позднеев.

Эрдэнийн эрихэ, с.

XXXIH-XXXIV.

<См. также: История Эрдэни-дзу,

пер. Цендиной.>

11

См.:

Huth.

Sur les inscriptions, с. 179; он же. Die Inschriften, с. 28; он же. Geschichte des

Buddhismus. T. 2, с. 248.

Г.Хут

упустил из виду перевод Я.Шмидта одного буддийского произве-

дения, в колофне которого упоминается наш corji. См.: Сананг Сечен, пер. Шмидта, с. 488; См.

также:

Ковалевский.

Монгольская хрестоматия. Т. 2, с. 86;

Позднеев.

Новооткрытый памятник,

с. 373;

Алтан-Тобчи, пер. Гомбоева, с. Х-ХШ.

<Подробно

о деятельности Гуши Цоржи, как о

переводчике и историке см.:

Вира.

Из истории монгольской историографии, с.

72-82;

Цэрэнсод-

ном. Яруу

найрагч

Чойжи-Одсэр,

с.

23—46

и др.>

Сочинение это носит следующее заглавие: Xaty-a

Mongyoi-un

orun-du angx-a bur^an

sajin

eki oluysan törül

teüke;

basa yeke

adistid-tu

sitügen

Erdeni-jü-yin

bütügeküi

yeke

toyuji

—

«Повествование

о том, как получила начало религия Будды в стране Халха-Монголия; кроме

того Великая повесть о создании Драгоценного дзу (монг. /п

<

тиб. jo-bo «господин») — вели-

коблагословенной святыни». Известно по одной только рукописи, принадлежащей Библиотеке

Ленинградского Университета (sub: F. 102). Ms.

32x56

см, 34 f., бумага китайская, переплет

европейский, почерк — современная скоропись, орфография не совсем выдержанная.

Автор

и

время написания неизвестны. Поскольку можно судить по содержанию, написана, вероятно,

в XIX в. Сочинением этим не раз пользовался А.М.Позднеев, см. его Эрдэнийн эрихэ и т. 1

Монголия

и монголы. Монастырь

Erdeni-jü,

наверное, обладает более серьезной и пространной

историей, написанной, по всей вероятности, на тибетском языке. <См.: История Эрдэни-дзу,

пер. Цендиной.>

250

Сочинения

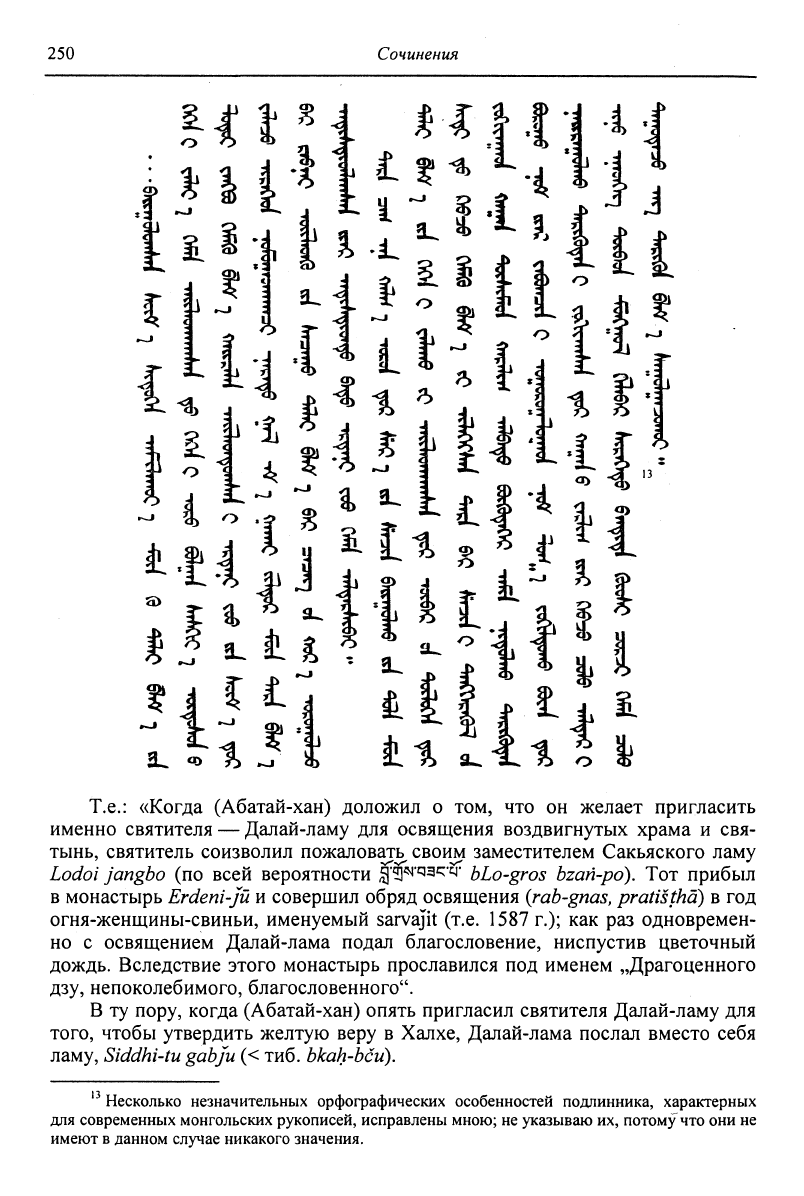

Т.е.: «Когда (Абатай-хан) доложил о том, что он желает пригласить

именно

святителя — Далай-ламу для освящения воздвигнутых храма и свя-

тынь,

святитель соизволил пожаловал^ своим заместителем Сакьяского ламу

Lodoi

jangbo

(по всей вероятности

j-fgV^crtr

bLo-gros

bzan-po). Тот прибыл

в

монастырь

Erdeni-Jü

и совершил обряд освящения

(rab-gnas,

pratistha)

в год

огня-женщины-свиньи,

именуемый

sarvajit

(т.е. 1587 г.); как раз одновремен-

но

с освящением Далай-лама подал благословение, ниспустив цветочный

дождь. Вследствие этого монастырь прославился под именем „Драгоценного

дзу, непоколебимого, благословенного".

В ту пору, когда (Абатай-хан) опять пригласил святителя Далай-ламу для

того, чтобы утвердить

желтую

веру в

Халхе,

Далай-лама послал вместо себя

ламу, Siddhi-tu

gab/u

(< тиб. bkah-bcu).

13

Несколько незначительных орфографических особенностей подлинника, характерных

для современных монгольских рукописей, исправлены мною; не указываю их, потому что они не

имеют в данном

случае

никакого значения.

Надписи

на скалах

халхаского

Цокту-тайджи

251

Присланный

подкрепил религию, заставил хана, чиновников и простой

народ — подданных, всех, оставить жизнь по-неправому с лишением жизни

и

привел в согласие с добродетелью, соответствующей dharrna. Вследствие

этих и других деяний по ханскому повелению провозгласили имя-звание

gab/u

(bkah-bcu) на индийском, тибетском и монгольском языках:

Siregetü

bandita

(< скр. pandita)

güsi

(< кит. го-иш)

ы

corji

(< тиб.

chos-rjé)

[«тронный,

мудрец, государственный наставник, владыка веры»] и посадили его самым

первым ламою

(upädhyäya)».

Таким

образом, оказывается, что известный Siddhi-tu

gabju

]5

,

если верить

«Истории

Erdeni-jü»,

есть не кто

иной,

как наш Куку-хотоский

Güsi

corji.

Но

можно ли верить этой истории? Сам по себе сообщаемый факт ничего не-

вероятного в себе не содержит, не противоречит и возраст

Gûsi

corji.

Тем не

менее нельзя не обратить внимания на то, что сообщение «Истории

Erdeni-jü»

о

первом настоятеле, как и об освящении монастыря, изложено сумбурно и

вряд ли не несет на себе отпечатка позднейшей переделки старинного преда-

ния.

Наконец, возможно случайное совпадение прозвищ и титулов. Словом,

к

сообщению «Истории

Erdeni-jü»

о

Güsi corji

надо относиться с осторожно-

стью и ждать открытия более солидного источника по истории монастыря

Erdeni-jü

16

.

О

Güsi corji

нередко говорят колофоны разных буддийских сочинений,

дошедших до нас в рукописях и пекинских ксилографах, изданных, главным

образом, в XVIII в. под покровительством манджурских императоров. Из этих

колофонов

мы узнаем о литературной деятельности

Güsi

corji,

о его место-

пребывании,

о его сношениях с разными историческими деятелями. Привожу

выдержки из некоторых колофонов, потому что они имеют большое значе-

ние

для характеристики не только

Güsi

corji,

но и Цокту-тайджи, о котором

там тоже упоминается. Кстати они явятся образчиком произведений особого

рода монгольской литературы.

Вот выписка из колофона монгольской версии rNam-thar поэта Mi-la

(f. 233 v.-f. 235 г. пекинского ксилографа):

14

См.:

Laufer.

Loan-Words in Tibetan, с. 524, 412; монг. (WVc , конечно, надо транскриби-

ровать

gûsi,

a не

«gusi»,

как это делает Б.Лауфер, что соответствует и монгольским знакам и

произношению; в монгольской письменности встречаются и другие, неправильные начертания

этого слова:

gùsi, gù-si,

gö-sri, gù-sri.

15

О нем см.:

Позднеев.

Лекции по истории монгольской литературы. Т. 3, с. 80-81;

<он же>. Эрдэнийн эрихэ, с. 112, 132. Позднеев не упоминает о тождестве этих

двух

лиц и счи-

тает Siddhi-tu

gabju

тибетцем; см. там же, с. 420.

16

Рассказ о

Gùsi

corji,

очень близкий к вышеприведенному из «Истории

Erdeni-jü»,

нахо-

дится в монгольском сочинении

Boyda

Jibjundamba

xutuytu-yin

Erdeni-jü-du jaiaraysan

toyuji

(«Повествование о пришествии в

Erdeni-ju

святого

rjeb

сип

dam-pa

хутухты»),

помещенном

в Монгольской хрестоматии Позднеева (с. 22-29). В рассказе этом особенно подчеркиваются

литературные заслуги

Gùsi corji

(f. 23):

degedü nom-un

üge

udx-a

nuyud-i

mongyol-un kelen

kiged

bicig-ün

dürim-dür

jokiyaysan

«значения слов высокого учения составил по правилам монголь-

ского языка и письма». <По мнению монгольского ученого Ш.Биры нет оснований не верить

Истории

Эрдэни-дзу, сообщающей о Гуши Цоржи как о первом настоятеле монастыря, что под-

тверждается данными из «Золотой книги» Ш.Дамдина. См.:

Вира.

О «Золотой книге» Дамдина

(с.

189); он же. Из истории монгольской историографии, с. 72-82; История Эрдэни-дзу, пер.

Цендиной,

с.

43-46.>

252

Сочинения

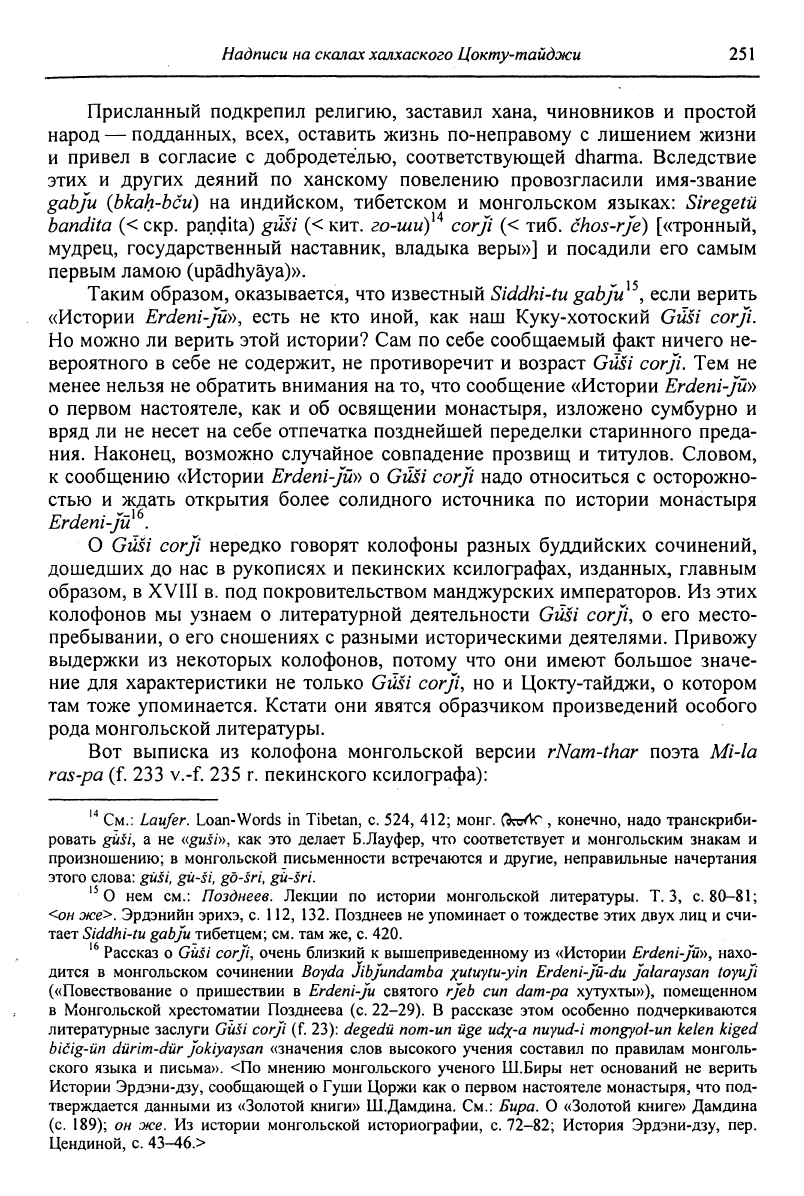

Т.е.:

1. «Так как повествование о том начальном святом (Миларайбе)

у этого северного монгольского народа

прежде не было известно,

то,

если перевести его, в великом срединном народе

2. религию Будды можно расширить. Во имя этого напомнили

добродетельная

Ging

taiixu

xatun,

имя-слава которой дошло до

всех,

которая

вполне отвергла темные деянья,

3. и выдающе прославившийся под именем

Coytu

xung

taiiji,

светлым умом и мудростью вполне преисполнившийся,

в

совершенстве понявший невыразимую сущность,

совершивший дела непристрастного закона.

4. Вследствие того, что мать и сын по правому стремленью

напомнили,

говоря: — переведи, положивши начало! —

я

подумал о том, что на самом

деле

всем

будет

польза

от водворения этого повествования-нагроможденья драгоценностей.

Надписи

на

скалах

халхаского

Цокту-тайджи

253

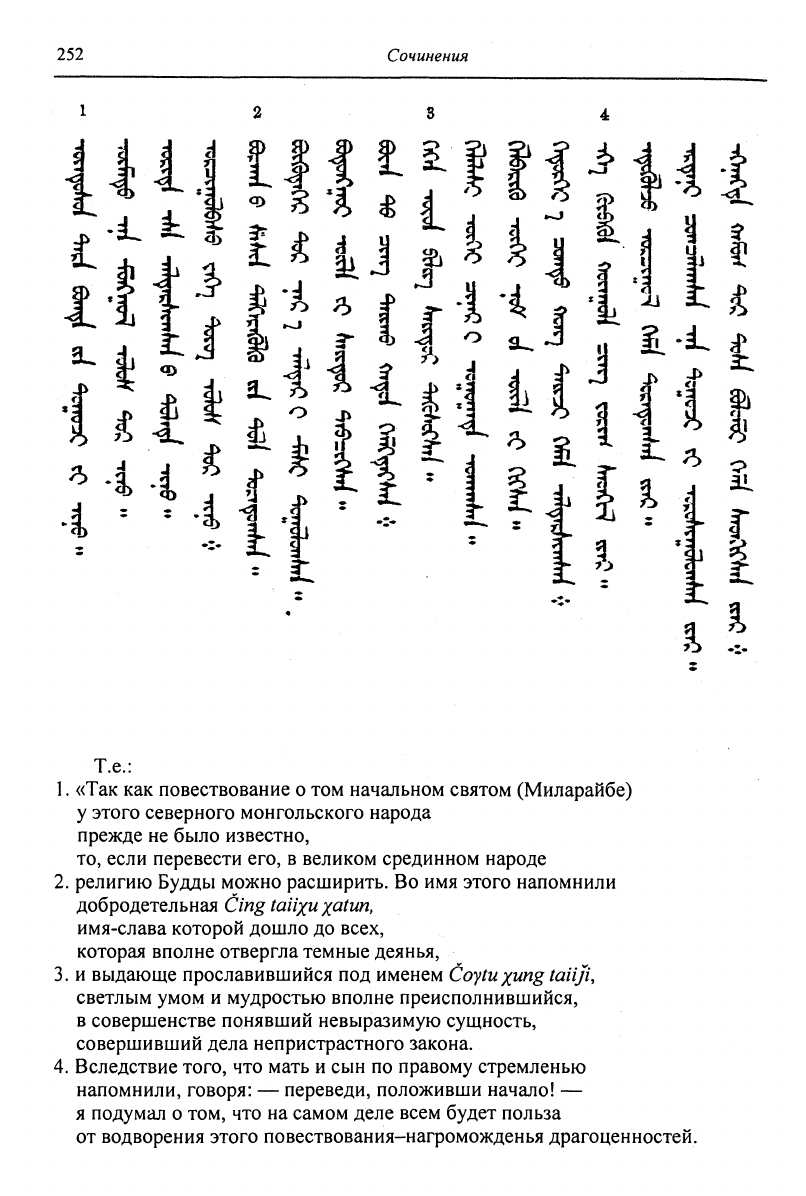

5.

А

посему

bandita Siregetü corjiw-a

перевел,

по-монгольски

составивши,

опять

и

опять вполне искусно звуки согласуя,

завершая сущность закона неистощимого,

давая соответствия звуками могучими монгольскими.

Гонцы,

которые были отправлены

по

чистой благоговейной мысли

изо

всей-то страны

для

того, чтобы принять перевод этого повествования, были

следующие:

Köndülen

Xoluci

cing

sang,

Erdeni

nomci

Sanding,

Joriytu

kiy-a;

их

троих отправили. В полнолуние белого месяца года й-коня (1618 г.) вполне

был закончен перевод и создание книги во дворце, носящем имя Nom-tu

tiib

(тиб.

chos-glin, скр.

dharmadvïpa),

находящемся на южной стороне везде про-

славившегося

Koke

xota

(Куку-хото)».

254

Сочинения

В этом колофоне мы встречаемся, помимо наших тайджи и цорчжи,

еще со знакомыми именами. Мать Цокту-тайджи,

Cing

taiixu

x

atun

->

мы

знаем

из

надписей на Цаган-байшинг; там же упоминается один из четырех

JasауиГ

OB,

Xolu-ci,

можно думать, что это

Köndülen

Xoluci cingsang

нашего

колофона.

Окончание

перевода и сдача его заказчикам произошла, значит, на дру-

гой год после окончания построения монастыря Цокту-тайджи (Цаган-

байшинг).

Так как мы не располагаем подробным описанием Куку-хото, то

не

представляется возможным пока отожествить дворец

(xarsi)

Nom-tu

tiib

(ср.,

впрочем, указание Ног

chos

hbyuh

храма

Chos

hkhor

glih)

v7

.

Еще одно замечание. Наш пандита назван в рассматриваемом колофоне

corjiw-a;

конечно, это то же слово, что и

corji,

только восходящее к тибетской

форме с частицей

ра~Ъа\

chos-rje-ba\

но, надо отметить, форма такая в ти-

бетских текстах мне не попадалась. В монгольском довольно часто встреча-

ются слова, заимствованные с тибетского и восходящие к форме с части-

цей

ра~Ьа,

напр.:

iobumba

||

lobun

<тиб.

slob-dpon

(-pa)

«âcârya»,

umjadba\\

umjad

< тиб.

dbu-mjad

(-pa) «канонарх»

18

, ср.

sanjodba,

халх.

шанза^ба < тиб.

phyag-mjod(-pa)

«казначей-правитель».

Привожу теперь выдержку из колофона хорошо известного сочинения

mJahs-blun

(Damamuka)

19

. Колофон этот любопытен по тем сведениям, кото-

рые он сообщает о

Gûsi

corji.

Колофон представляет еще интерес в одном

отношении.

Как известно,

Damamüka

заключается в буддийском Каноне,

находится это сочинение и в монгольском Ганджуре (отдел

eldeb,

т. 31,

f. 179 — f. 430 по печатному экземпляру Парижской Национальной Библио-

теки,

найденному П.Пеллио; ibid., t. 30, f. 76 — f. 232 по Ms. Библиотеки

Ленинградского Университета). В обоих Ганджурах Damamuka снабжена

колофоном.

Колофон этот отличается от того, выдержку из которого я при-

вожу ниже, известного нам по монгольским рукописям, тем, что обрывается

на

том месте, где упоминается монгольский переводчик, и вместо

Altan-хаш

выставляется

tenggerlig

boyda

Lindau

xutuytu

xayan «божественный, августей-

ший

Легдан-хутухту-хан».

Очевидно, комиссия, редактировавшая монголь-

ский

Ганджур при Легдан-хане чахарском

20

, воспользовалась переводом

Damamuka, приготовленным

Gûsi

corji,

но не захотела обойти молчанием

своего хана-покровителя, который, действительно, не был первым заказчиком

перевода Damamuka, и потому переделала конец колофона.

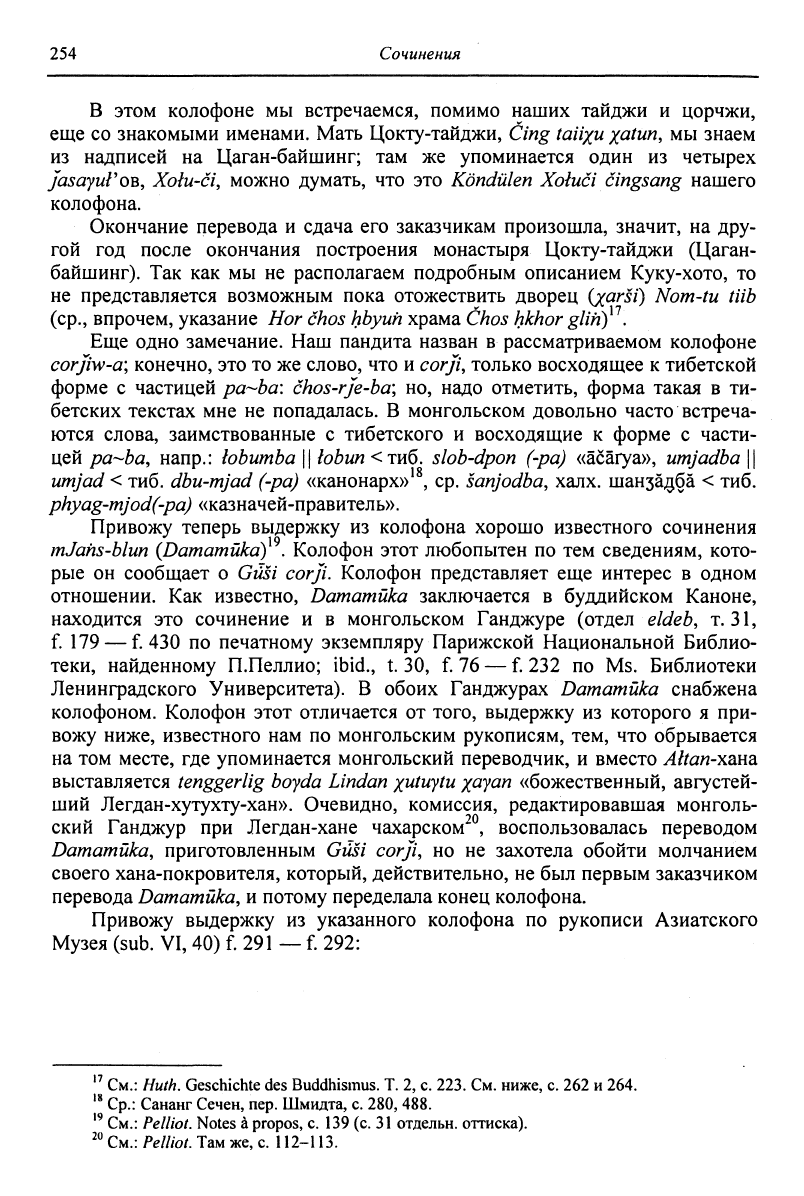

Привожу выдержку из указанного колофона по рукописи Азиатского

Музея (sub. VI, 40) f. 291 — f. 292:

17

См.:

Huth.

Geschichte

des

Buddhismus.

T. 2, с 223. См.

ниже,

с. 262 и 264.

18

Ср.:

Сананг

Сечен,

пер.

Шмидта,

с. 280, 488.

19

См.:

Pelliot.

Notes

à

propos,

с. 139 (с. 31

отдельн.

оттиска).

20

См.:

Pelliot.

Там же, с. 112-113.

Надписи

на скалах

халхаского

Цокту-тайджи

255

&

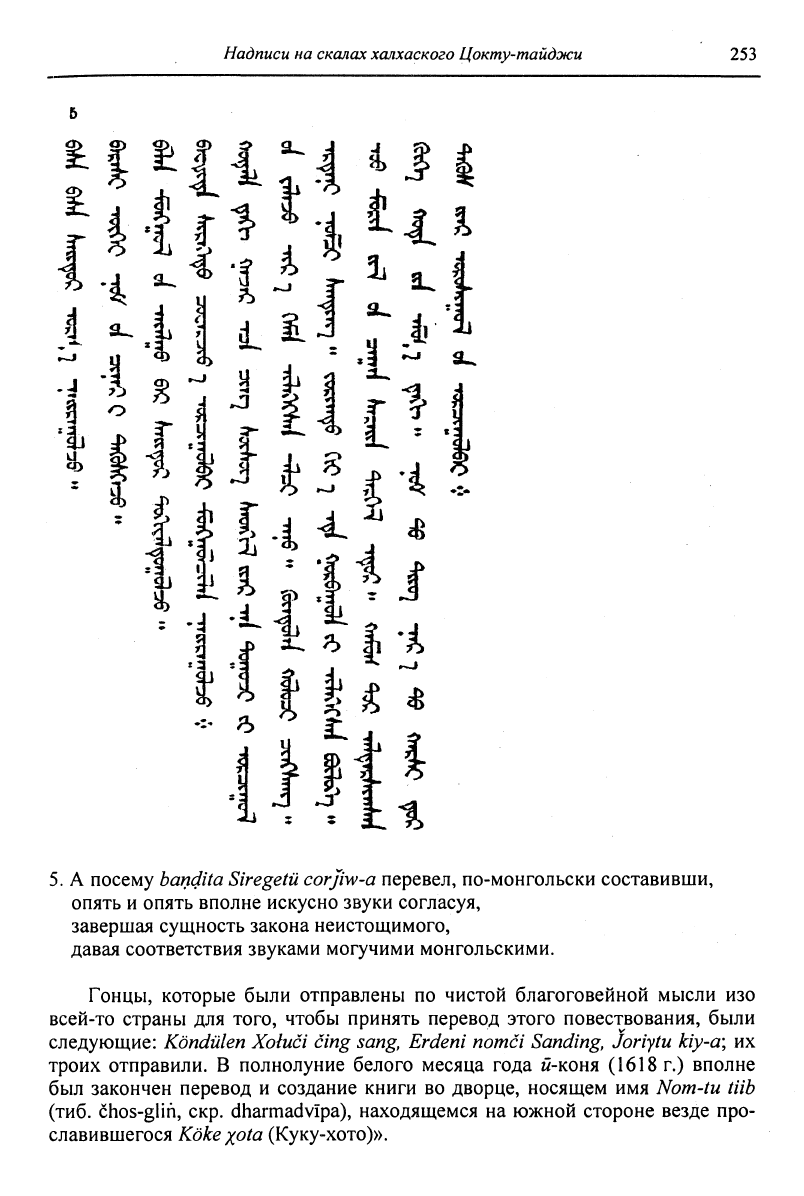

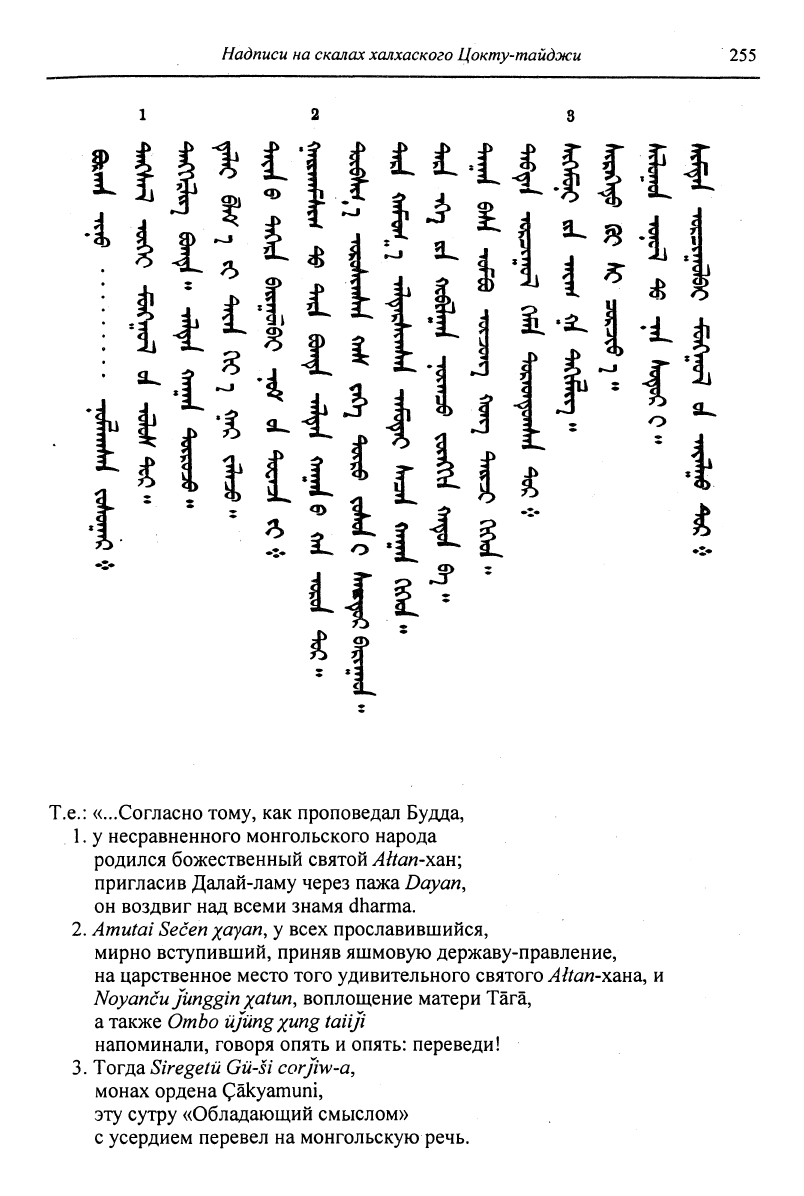

Т.е.:

«...Согласно тому, как проповедал Будда,

1. у несравненного монгольского народа

родился

божественный святой

Attan-хж',

пригласив

Далай-ламу через пажа Dayan,

он

воздвиг над всеми знамя dharma.

2. Amutai Secen xajan, у всех прославившийся,

мирно

вступивший, приняв яшмовую державу-правление,

на

царственное место того удивительного святого Attan-xam, и

Noyancu

jünggin

xatun, воплощение матери Тага,

а

также

От

bo

üjüngxung

taiiji

напоминали,

говоря опять и опять: переведи!

3. Тогда

Siregetü

Gü-si

corßw-a,

монах ордена Çâkyamuni,

эту сутру «Обладающий смыслом»

с

усердием перевел на монгольскую речь.