Вёрман К. История искусства всех времен и народов Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

585Искусство позднего средневековья

руины, живописно расположенные у входа

в долину Эврота, свидетельствуют о былом

величии важнейшего, после века крестовых

походов, пелопоннесского города. Некото-

рые из его церквей, как, например, соборы

Перивлепта, Пантанасса, стоят еще и те-

перь, но большинство разрушено. Обычно

церкви Мистры, как показал Люсьен Ман,

не отходят от византийской традиции, напри-

мер, церковь св. Феодора (1296) выстроена

еще в старом типе массива с внутренней

арочной с подкосами системой и куполом,

поперечник которого отвечает ширине

трех восточных абсид. Но зато тем явст-

веннее в некоторых других церквах Мист-

ры обнаруживаются франкские черты. В

особенности основанный в 1302 г. собор

Пантанасса, а затем Панагия представля-

ют своеобразное сочетание западной бази-

ликальной формы с восточной централь-

но-купольной постройкой. Это трехнеф-

ные базилики с развитой пятикупольной

системой. Церковь Пантанасса, принадлежащая уже началу XV сто-

летия (рис. 314), напоминает романские постройки Франции, и мес-

тами стрельчатая арка соперничает с полукруглой.

Любопытны также, правда сохранившиеся лишь частями, стенные

и купольные росписи церквей Мистры. Фреска здесь повсюду предпо-

читается мозаике. Церковь Перивлепта дает некоторое понятие о живо-

писи Мистры в XIV столетии, церковь Пантанасса — в XV в. С ку-

пола Перивлепта все еще взирает вниз погрудный образ Христа

Вседержителя. Лучшие фрески главного нефа изображают Преобра-

жение Господне и жен-мироносиц у гроба. Фон синий, тона одежд свет-

лые и прозрачные, с белыми бликами, тело моделировано зеленовы-

тыми тенями, сравнительно мягко, а черные контуры выступают еще

не так сильно. Наряду с этими фресками стенописи церкви Пантанас-

са, например «Вход Господен в Иерусалим» и «Воскрешение Лаза-

ря», по исполнению очень слабы: фигуры плохо нарисованы, архитек-

турные задние планы лишены равновесия, а сочетания красок грубы.

По-видимому, подъем византийской монументальной живописи длился

немногим дольше конца XIV столетия.

Рис. 314.

Церковь

Пантанасса

в Мистре.

По Маню

586 КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Значительная роль, которую в церковном зодчестве играл Трапе-

зунд, малоазийский город на берегу Черного моря, еще не освещена в

достаточной степени. Но зато мы имеем в книге Брокгауза ясную

картину состояния афонского искусства. В лесных монастырях омы-

ваемой морем Святой горы в течение всей эпохи Палеологов кипела

деятельная художественная жизнь. Тем не менее точно доказано, что

только 5 церковных построек возникли до 1500 г.: собор Протата,

церковь монастыря Ватопеда, часовня св. Николая в Лавре, сущест-

вовавшая уже в 1360 г., часовня св. Георгия в монастыре св. Павла,

построенная до 1423 г., и церковь Иверского монастыря, реставри-

рованная в 1492 г. Архитектура этих церквей и часовен не представ-

ляет каких-либо новых черт. Бóльшая часть их интересна богатой

фресковой живописью, замененной в некоторых особенно важных

местах мозаикой. Так мозаичная техника охотно применялась для

изображения святых патронов церквей. Довольно хорошо сохрани-

лась обширная роспись 1312 г. в церкви монастыря Ватопеда. Имен-

но здесь к фрескам присоединены мозаики, но наряду с подлинными

произведениями XIV столетия, вносящими в византийскую схему и

композицию известную свободу движения, тут имеются фрески, от-

носящиеся ко времени реставрации росписи. Лучше всего сохрани-

лись фрески храмового параклиса св. Николая в Лавре (1360). «Ни одно

изображение, — говорил Брокгауз, — не написано на скорую руку,

но каждое сочинено и исполнено с действительной глубиной, лики

святых имеют индивидуальные черты и при этом отличаются крото-

стью и благостью выражения, исчезающей в более позднее время».

Автор этих фресок Франгос Кателланос был родом из Фив, но из

семьи испанских, каталонских выходцев. Поэтому нас не должно

удивлять заметное в его работах некоторое родство с современной

ему западной стенной живописью. Наконец, единственный афонский

цикл фресок XVI столетия украшает стены Георгиевской часовни в

монастыре св. Павла. Эти фрески, исполненные в 1423 г. византий-

цем Андроником, слабее произведений Франгоса. Следует отметить,

что фресковыми живописцами этого времени, в противоположность

миниатюристам, уже и здесь, на Афоне, были не монахи, а художни-

ки по призванию.

Все эти фрески афонских церквей, написанные в основном на си-

них фонах, сплошь покрывают стены и своды. Их обилие вначале при-

водит в замешательство. Тем не менее их литургически-обусловлен-

ный выбор и распределение остаются почти такими же, как в церкви

св. Луки в Фокиде и в церкви монастыря Дафни (см. рис. 121). В пару-

587Искусство позднего средневековья

сах куполов место композиций, представляющих юность Спасителя,

отныне и навсегда занимают четыре евангелиста. Успение Божией

Матери по-прежнему занимает западную стену церкви; Воскресение

Христово все еще изображается как сошествие во ад; Троица — под

видом трех ангелов, являющихся Аврааму. Образы Христа и Богома-

тери — старые, идеальные типы, с удлиненными лицами, узким, пря-

мым носом и маленьким ртом.

Иконы в афонских церквах встречаются в значительном количест-

ве и на иконостасах, и на стенах. Предание, как и повсюду, приписы-

вает древнейшие иконы евангелисту Луке. Предпочтительно изобра-

жаются Христос, Богоматерь, архангелы и святой, во имя которого

освящена данная церковь. Их художественно-историческую оценку

затрудняет, однако, то обстоятельство, что почти все они были пере-

писаны в позднейшее время.

Более основательно могли быть изучены поздневизантийские ли-

цевые рукописи Афонской горы. Но и в них повторяется все нам

известное ранее. В монастыре Ватопеда, например, еще хранится

изящное Евангелие 1304 г. с изображениями евангелистов, точка-

ми и штрихами по раме, остатками древнего обрамления в виде дра-

гоценных камней и золотыми заглавными буквами с растительны-

ми завитками. «После XIV столетия, — говорит Брокгауз, — мы

уже не можем изучать дальнейшее развитие афонской живописи,

руководствуясь миниатюрами. За временем упадка следует время

полного покоя».

Лишь к началу XVI столетия относится составление знаменитого

«Руководства для живописцев Афонской горы» (издано на француз-

ском языке Дидроном, на немецком — Г. Шефером). Но так как его

автор Дионисий ссылается главным образом на более древнего, до-

вольно загадочного мастера Мануила Панселина из Фессалоник, то

оно, собственно, принадлежит рассматриваемой нами эпохе. Это «Ру-

ководство» не имеет притязаний на церковную или художественную

общеобязательность своих правил, но оно важно для нас потому, что

подтверждает как согласием своих письменных предписаний с фак-

тическим выбором и системой византийских церковных фресок, так

и их разногласием в деталях, что традиция, связывая византийских

живописцев в общем, не стесняла их в подробностях. Во всяком

случае, Афонская гора образует своего рода художественный ост-

ров в море времен, и ее монастырским школам выпало на долю ткать

нить византийского искусства, уже очень тонкую и слабую, вплоть

до наших дней.

588 КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

2. Искусство Руси в эпоху татаро-монгольского ига

(около 1225—1400 гг.)

На Руси, как в Персии и Китае, татаро-монгольское иго оказыва-

ло и на искусство нивелирующее, в азиатском духе, влияние. Китай-

ское, индийское, в особенности же персидское искусство широким

потоком хлынуло через открытые татаро-монгольским владычеством

шлюзы на обширную, вспаханную византийским искусством худо-

жественную равнину Руси. В период завоевания Персии татаро-мон-

голами мусульманское зодчество той страны усвоило себе своеоб-

разные формы (см. т. 1, рис. 657), из которых наше внимание особенно

привлекли широкие килевидные арки и соответственно изогнутые, лу-

ковичной или грушевидной формы, купола. Именно эти формы укоре-

нились теперь на русской почве. Георгиевская церковь в Юрьеве-Поль-

ском (1234) килевидной аркой своего портала, сердцевидным, или

луковичным, куполом и покрывающими весь фасад рельефными арабе-

сками уже напоминает азиатские постройки (персидские прообразы), а

в Успенском соборе в Звенигороде килевидные арки даже увенчивали

собой фасад вместо старых полукруглых арок.

На счет азиатского влияния следует также отнести разнообраз-

ную раскраску крыш и глав русских церквей. Предпочтение отдает-

ся зеленой, красной и белой краскам, к которым для куполов все чаще

присоединяется позолота. Из Византии была заимствована пятику-

польная система (см. рис. 25 и 60); вызывает удивление, что она по-

явилась на Руси только в эту эпоху. Наряду с пятикупольной систе-

мой встречается и большее количество куполов. Из азиатских

элементов живописно, но нельзя сказать — органически, слившихся

со славянским художественным вкусом, выросло новое, националь-

ное русское искусство.

Начинается расцвет русских городов, средоточие которых состав-

лял кремль — обнесенный стенами священный холм со скученны-

ми на нем дворцами и церквами. Однако Киев и Санкт-Петербург,

например, никогда его не имели, а Новгородский кремль возник в

татаро-монгольское время. В таких городах, как Ростов, Казань и

Москва, кремлю отведено главнейшее место. Москва, священная

русская столица, поднялась в эпоху татаро-монгольского ига и вско-

ре затмила собой все другие города. После того как великий князь

Иван Данилович Калита получил от хана Золотой Орды ярлык на

великое княжение (1328), были сооружены первые московские ка-

менные церкви: церковь Спаса на бору (1330), Архангельский со-

589Искусство позднего средневековья

бор (1333), приблизительно одновременно — Успенский собор; но

перечисленные церкви в их современном виде принадлежат уже сле-

дующей эпохе.

Русская живопись в образах святых в течение всей этой эпохи

сохраняла византийский характер, лишь иногда придавая легкую сла-

вянскую окраску своим произведениям. Сохранились фрески и мно-

гочисленные иконы этого времени, но и те и другие пока представля-

ют для нас неизученную область. Даже знаменитый Андрей Рублев,

живший в конце XIV — начале XV столетия, несмотря на то что мы

имеем фрески его работы в Успенском соборе во Владимире и не-

сколько икон, из которых Новицкий воспроизвел икону Святой Тро-

ицы в Троице-Сергиевой лавре, пока не представляется нам ясно

обрисованной художественной личностью. Одно несомненно — в

XVI столетии Рублев признавался церковью лучшим мастером доб-

рого старого времени.

Более многочисленны и более изучены русские лицевые рукописи

времени владычества татаро-монголов. Новые черты мы находим глав-

ным образом не в их ветхо- и новозаветных сценах и отдельных свя-

щенных изображениях, а в орнаментике — в заставках, концовках,

обрамлениях и заглавных буквах. Этой теме посвящены роскошное

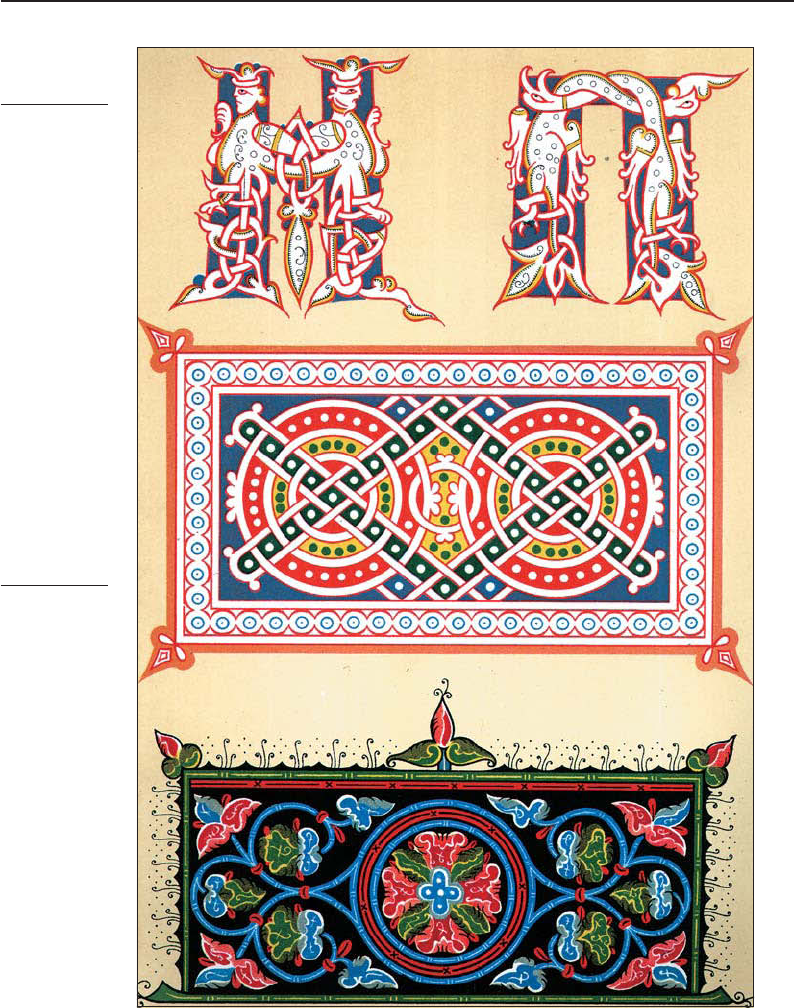

издание Бутовского, статьи Стасова и др. Именно в этой области рус-

ское искусство создало на византийской основе при помощи азиат-

ских, в особенности персидских, отчасти и северных элементов свое-

образный фантастический стиль. Сплетение ремней и веток, резные

листья и цветы, драконы, змеи, птицы, четвероногие и люди, часто

переплетающиеся между собой, образуют новый мир форм. В орна-

ментике первенствовал стиль новгородской школы. Помещенные на

темно-синем фоне фигуры животных и людей, нередко прихотливо

извитые, обведены красными, золотыми или желтыми контурами, при-

чем сами фигуры остаются белыми, незакрашенными, тогда как такие

же белые плетения, из которых они вырастают, снабженные толстыми

закрученными листьями или цветочными лепестками, обычно доволь-

ствуются одними красными контурами (рис. 315, вверху). Создается

впечатление, словно из этих рассеянных в рукописях фигур можно

составить целые связные композиции. Из произведений этого рода

следует отметить Евангелие № 2 Воскресенского монастыря (под

Москвой) и Псалтырь № 3 Российской Национальной библиотеки в

Санкт-Петербурге.

Из смеси разнородных мотивов возник русский стиль, в котором тон-

кое понимание формы и богатство воображения тесно взаимосвязаны.

590 КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Рис. 315.

Русские

орнаменты:

вверху —

инициалы из

Псалтыри № 3

(XIV в.);

в середине —

заставка из

Евангелия

(собрание

Погодина;

XVI в.);

внизу —

заставка из

Апостола

XVI в.,

в Российской

Национальной

библиотеке

Санкт-

Петербурга.

По Бутов-

скому

591Искусство позднего средневековья

3. Искусство на Среднем и Нижнем Дунае

Рассмотрим искусство Сербии и Венгрии. Сербское искусство в су-

щественных своих чертах носит восточный характер, венгерское — за-

падный. Весьма интересным представляется проследить границы веро-

исповеданий и их художественного выражения — отличие византийского

искусства Сербии от романско-готического искусства Венгрии.

Средневековая архитектура Сербского королевства, знакомством

с которой мы обязаны главным образом изданию Каница, действи-

тельно тесно примыкает к византийскому зодчеству, хотя и с неко-

торыми армянскими заимствованиями. Все церкви построены по

плану греческого креста: три ветви его оканчиваются абсидами, на

входной стороне находится довольно обширный нарфик, иногда при-

строенный в позднейшее время; все они перекрыты куполом, внизу

поддерживаемым четырьмя столбами или колоннами, вверху — вы-

соким барабаном; над куполом возвышается крыша; в более поздних

церквах к главному куполу присоединяются четыре или больше вто-

ростепенных купола. Первоначально все сербские церкви имели вид

кирпичных неоштукатуренных построек из простого или цветного

глазурного кирпича, чередующегося местами с каменными плита-

ми; но позже они без всякого сожаления были оштукатурены, за ис-

ключением лишь отдельных частей. Узкие карнизы обычно имеют

бедные и сухие профили. Высокие, узкие, с полукруглой аркой окна

разделены пополам или на три части изящными столбиками. Внеш-

ний вид здания отделан лизенами и фальшивыми арками, гладкие вну-

тренние стены покрыты богатыми фресковыми росписями, от кото-

рых, однако, уцелели лишь скудные остатки.

К древнейшим постройкам Сербии принадлежит простая церковка

в городе Семерово на Дунае, заложенная в 1010 г. В XII столетии по-

строены церкви в Жиче и Студенице. Церковь в Жиче, служившая

местом коронования шести сербских королей, отличается органично-

стью конструкции и изящной формой двух куполов нарфика, стильно

подчиненных главному куполу. Роскошная церковь в Студенице, за-

ложенная королем Стефаном I (ум. в 1199 г.), была первоначально

построена из мрамора и сильно изменена затем позднейшими пристрой-

ками. Вид этой церкви с полукруглыми абсидами, лизенами и арочны-

ми фризами производит впечатление западно-романской постройки.

Богатый главный портал — чудо поздневизантийского искусства, но

он также не свободен от некоторых западных заимствований. Его бо-

ковые столбы, увенчанные почти чисто коринфскими капителями,

592 КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

имеют базы в виде геральдически расположенных львов. Внутренние

профили портала украшены завитками аканфа, розетками и пальметта-

ми, выдержанными в византийском стиле. Тимпан, в котором помеще-

но выполненное низким рельефом застывшее и безжизненное изобра-

жение Спасителя с предстоящими ангелами, обрамлен фризом из

растительных завитков и фантастических строго стильных животных.

К XIV столетию относится церковь Лазарица в Крушеваце, где в 1389 г.

погиб князь Лазарь. Ее три абсиды по концам креста, снаружи много-

угольные, расчленены полуколоннами, витые верхние части которых

иногда имеют романские кубовые капители. Некоторые наружные фаль-

шивые арки имеют подковообразную форму, а в орнаментике повсюду

царит смешанный, так сказать, западно-восточный стиль. Церкви в Ра-

ванице и Манасии, возникшие в XIV столетии, имеют более развитую

купольную систему. Первая в одном месте имеет западные стрельча-

тые арочные двойные окна, обрамленные богатым орнаментом, вторая

благодаря своим высоко поднятым полукруглым аркам приобретает

внутри совершенно восточный характер.

Переступив венгерскую границу, мы встречаемся с восточными

представителями романского и готического искусства Запада. Собор

в Уй-Пече (Фюнф-Кирхене), сооруженный около 1200 г., — интерес-

нейшая старороманская постройка Венгрии. Построенный в виде трех-

нефной плоскокрытой базилики со столбами без трансепта, но с тре-

мя полукруглыми восточными абсидами и четырьмя высокими

угловыми башнями, он был позже во многих своих частях изменен,

но потом снова восстановлен в первоначальном виде. Открытые гале-

реи западного фасада поразительно напоминают, как отметили Генель-

ман и Г. Шефер, романские фасады Лукки, то есть здесь смешиваются

и итальянские, и немецкие заимствования.

В начале XIII столетия построена оригинальная церковь монастыря

Киш-Бени; она имеет однонефный продольный корпус, заключенный

между трехнефным хором и трехнефным, обставленным двумя башня-

ми западным фасадом. Отдельные формы здесь немецко-романские, с

чашечными или кубовыми капителями. Переходному стилю принадле-

жит ряд трехнефных, все еще лишенных трансепта, но перекрытых кре-

стовыми сводами и уставленных почковыми столбами венгерских бази-

лик; арки их внутренних помещений и наружные арки порталов уже

стрельчатые, тогда как окна заканчиваются вверху круглой аркой, а ук-

рашенные почковыми капителями столбы и полуколонны снабжены еще

романскими базами с грифами (угловыми листками). Монастырские

церкви в Лебени, Яке и Жамбеке — лучшие постройки этого стиля,

593Искусство позднего средневековья

который иногда, как, например, в портале церкви в Яке, дает органиче-

ские сочетания полукруглых арок со стрельчатыми.

В течение XIV столетия в мадьярском королевстве царила запад-

ная готика. Первой половине этого столетия принадлежит воздвиг-

нутая на круглых колоннах готическая церковь зальной системы в

Эденбурге. В его широком однонефном хоре последовательно про-

ведены все красоты готики этого времени. Переход к поздней готике

с ее сетчатыми сводами и замысловатой ажурной резьбой оконных

переплетов представляет собор в Каше (Кашау), продолжавший стро-

иться в XV столетии. План этого собора довольно своеобразен: вос-

точная половина его круглая и напоминает церковь Богоматери в

Трире (см. рис. 265 и 266), а западная, с возвышающимися по углам

башнями, имеет вид продольного корпуса.

Установить наличие византийских влияний в отдельных частнос-

тях этой и других венгерских церквей до сих пор не удалось. Противо-

действие венгерского художественного вкуса влияниям, шедшим с

Нижнего Дуная, доказывает, что византийский стиль к тому времени

уже утратил свою власть над Западом.

4. Готическое искусство в восточных странах

Средиземного моря

Крестовые походы в истории искусства представляют собой обрат-

ную волну совершившемуся несколькими столетиями раньше движе-

нию ислама на Запад. Иерусалимское королевство, естественно, нуж-

далось в христианских храмах, и подобно тому как оно получило свое

ленное устройство на французский образец, точно так же и для его цер-

ковного зодчества прообразом стала французская архитектура. Фран-

цузскому исследователю маркизу де Вогюе мы обязаны первыми сведе-

ниями о церквах Святой Земли. Ни один крестоносец не помышлял о

заимствовании у ненавистных язычников их архитектурного стиля. Вос-

становленный замечательный храм Гроба Господня представляет исклю-

чение. Провансальские и бургундские влияния сказались сначала в ро-

манском, потом в раннеготическом стиле христианского зодчества

Святой Земли. В стиле примитивной готики, с крестовыми ребрами и

стрельчатыми арками, но еще с окнами, заканчивающимися вверху круг-

лой аркой, была построена разрушенная при взятии Иерусалима Салах-

аддином в 1187 г. церковь св. Иоанна в Севастии (Севасте). В этом же

стиле выстроена церковь крестоносцев в Иерусалиме со стрельчатыми

594 КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

арками (1140—1149) французским архи-

тектором; сохранилось в Иерусалиме и

еще несколько развалин раннеготических

церквей. В стиле высокой готики XIII сто-

летия были построены церкви главного

христианского оплота на Востоке Акко

(Сен-Жан-д’Акр), в XIX столетии окон-

чательно сравненные с землей.

Большое количество памятников со-

хранилось на острове Кипр, где француз-

ская архитектура, со времени завоевания

острова Ричардом Львиное Сердце (1191)

и до покорения его генуэзцами (1883),

имела в своем распоряжении почти два

столетия для спокойного развития под

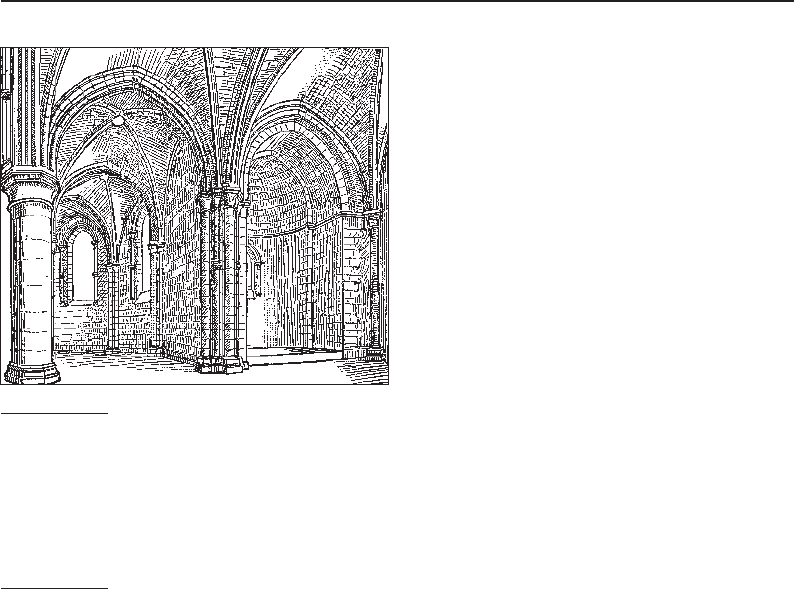

покровом франкско-кипрского королевства. Истории кипрского искус-

ства посвящено превосходное сочинение Анлара. Наиболее замечатель-

ное из ранних произведений французской готики на Кипре — церковь

св. Софии в Никосии (около 1200 г.; рис. 316). План ее родствен планам

Санского и Парижского соборов. Ее круглые столбы с восьмиугольны-

ми базами вполне свойственны ранней готике, но часть капителей еще

лишена северных лиственных украшений. В 1250 — 1350 гг. на Кипре

царит более стройная, более стремящаяся ввысь и более богатая запад-

ными лиственными формами французская высокая готика, хотя и суще-

ственно упрощенная в своих главных очертаниях. Эти церкви часто

имеют всего один неф, лишены трасепта, а на восточной стороне окан-

чиваются вновь простыми многоугольными абсидами вместо более слож-

ных форм хора. Главная постройка этого рода — первоначально увен-

чанный двумя западными башнями и снабженный богато расчлененным

фасадом католический собор в Фамагусте, окна которого с переплета-

ми и ажурными фронтонами (вимпергами) абсолютно готические. Что

этот стиль, вторгшийся в область влияния византийского искусства, был

способен и к оригинальному творчеству, показывает второй греческий

собор Фамагусты, в общем перенявший свой план от более древнего

католического собора, но исключивший фасадные башни, переделавший

многоугольные абсиды на полукруглые и покрывший их вместо ребер-

ных сводов полукуполами. Для истории вариаций стиля подобные пре-

образования крайне любопытны, но только не всегда они оказывались

жизнеспособными. На Кипре они знаменуют начало хаоса стилей, воца-

рившегося в местном искусстве в конце XIV столетия.

Рис. 316.

Обход хора

церкви

св. Софии

в Никосии,

на Кипре.

По Анлару